人类学研究指出,亲属制度是前国家社会的政治系统(political system)(Fortes and Evans-Pritchard, 1950)。随着国家将前国家社会纳入,亲属政治系统与国家政治系统呈现不同的互动过程。在欧洲,符合教会利益和价值的核心家庭逐渐占据核心地位(Goody,1983),罗马的宗族组织在国家的发展中逐渐消失,但在中国,宗族却被完整地保存为地方行政的最小单位(韦伯,2010:134)。弗里德曼(2000:174)研究中国东南地区的宗族组织时认为,之所以父系继嗣组织在东南地区存在,是因为国家允许地方社会一定程度上的自治,而这一点符合福忒斯认为政治体系越集中,继嗣群体的共同力量被削弱得越大的观点。弗里德曼认为中国东南地区国家弱而宗族强的观点在后来的研究中被修正。郑振满(2009)指出,随着明清时期社会经济的发展,福建的宗族组织不再是简单的父系继嗣群体,而是出现了基于地缘关系、公共事务共同利益的依附式宗族组织和合同式宗族组织等。在珠江三角洲,明清政府推行的里甲制度与地方宗族组织扣连,地方宗族则通过践行礼仪供奉国家认可的地方神灵,完成地方社会运作与国家制度的连接(科大卫,2009:9-11)。也就是说,宗族的存在在一定程度上内化了国家的里甲制度。地方社会的亲属制度与国家并非简单的此消彼长关系。

值得注意的是,在明清实行土司制度的西南少数族群地区,亲属制度是土司管理之下社会再生产的重要力量。与宗族与国家政治系统的关系相比,当国家力量进入这些有不同亲属制度的社会时,会呈现不同的历史进程。

在明代湘西的苗疆,永顺土司和江口土司几代联姻,扩展地方势力,以至于引起地方官员的注意(谢晓辉,2012)。明代广西左右江地区的土司既会利用壮人文化允许女性单向流动的原则,也会突破这一限制,实行土司等级的内婚和同姓婚姻,一方面制造土司和土民间的区隔,另一方面也在整个左右江地区形成土司联盟,一直将维持和再生产壮族的社会习俗与文化作为土司权威的来源(张江华,2010)。明代广西万承土司通过土地分配和根据承担劳役的程度,在其管理的社会内部划分了一个官僚体系,通过等级内婚再生产这个体系(Wilkerson,2013)。有趣的是,在四川省阿坝州嘉绒藏区,清代金川地区经历改土设屯后,国家限制了每户拥有土地的数量,并规定每年纳税的义务,建立了不同于土司时代的金川地方社会的“新”秩序。与广西万承土司相似,嘉绒人的亲属和婚姻制度一方面再生产了类似土司时代的等级结构,另一方面又与科大卫(2009)讨论的华南宗族与里甲制度类似,内化了国家分土地和按户收税的改革。但金川嘉绒人的宗教传统又使地方社会与国家的关系不同于华南社会。

本文利用文献资料和田野调查,呈现嘉绒社会这一变化过程。在介绍田野地点之后,第三部分将利用文献材料,尤其是《金川案》(张羽新,1994)里保存的官方史料,梳理金川改土设屯的具体过程和土屯制度下土地分配及税收情况,分析国家改土设屯政策对地方社会的改变。第四部分将利用田野调查收集到的金川末代河东守备和百姓通婚状况,以及百姓为守备服劳役“当差”等材料,分析实行土屯制度的金川嘉绒社会如何再生产了土司时代的社会等级。这种结果的出现是否意味着地方社会与国家的关系没有改变呢?结论部分通过对比土司与土屯社会的结构,以及它们各自与国家的关系,认为尽管改土设屯后的嘉绒人还保留了土司时代的等级,但国家的权威已经进入社会内部,此时的金川嘉绒社会是一个国家权威和嘉绒传统权威并存的时代。

二、从土司辖地到屯田寨落——苟尔光(karku η)村

苟尔光村是本文的田野调查地点,位于四川省阿坝藏族羌族自治州金川县万林乡,居住在这里的少数族群习惯被称为嘉绒藏人。在万林乡所在的这条河谷的沟口处,地势相对开阔,是汉人聚居的勒乌乡。溯河而上,就是以嘉绒人为主的万林乡。目前的万林乡分为三个行政村:二甲村、苟尔光村和西里寨。从勒乌乡到西里寨的这条河谷,在金川嘉绒人的语言里有他们自己的地域观念,勒乌乡是“勒乌围”(l wai),二甲村是“卡布角”(kabut

wai),二甲村是“卡布角”(kabut o),苟尔光和二甲之间的一片高山缓坡是“小西里”(tasi

o),苟尔光和二甲之间的一片高山缓坡是“小西里”(tasi i),目前为苟尔光村三组,苟尔光村的一组和二组是“苟尔光”(karku η),西里寨村是“西里”(si

i),目前为苟尔光村三组,苟尔光村的一组和二组是“苟尔光”(karku η),西里寨村是“西里”(si i),几乎所有这些名字都出现在清代第二次金川战争的档案文献中。

i),几乎所有这些名字都出现在清代第二次金川战争的档案文献中。

第二次金川战争是发生在乾隆三十六年(1771年)到四十一年(1776年)间一场声势浩大花费巨大的战争,最终导致金川土司与小金土司被裁撤,原本的土司辖地安营设屯。对于金川地方,安营设屯彻底改变了金川地方社会的格局,上文提到的地域也有了新的隶属关系。大金川河南北贯穿这片土地,清代国家按照这个自然界限,分别在河东和河西设置了管理嘉绒人的“番屯”,即河东屯和河西屯,同时还挑选绿营兵驻扎屯垦,在金川河上游设立绥靖屯,下游形成崇化屯,这些绿营兵是金川地方汉人和回族人最早的来源。按照这个划分,上述各地属于管理嘉绒“番人”的河东屯。到末代河东守备的时代,河东屯守备管理上、中、下三寨百姓,分别是上寨西里寨、中寨苟尔光和下寨小西里,1其中,中寨苟尔光是河东守备官寨所在地。

从清乾隆四十一年(1777年)改土设屯,到19世纪50年代民主改革前,河东屯的行政建制一直存在。清代改土设屯的政策不仅使金川出现番汉杂居的局面,而且河东屯下的嘉绒人与绥靖、崇化两屯下的人一样,耕种同样数量的土地,并向国家纳粮。从这个角度讲,二者在国家内部有相同的地位。当笔者走入苟尔光村时,发现人们还时常能讲述当年百姓如何给守备“当差”服劳役、犯错误被守备打板子、祖上如何随他们的守备出征西藏等类似的故事。人们甚至还会说,“乾隆杀了我们金川的土司,守备就相当于我们的土司”。笔者发现,在村民的表述里,似乎守备时代与土司时代并没有太大差别,村落里也有谁家是百姓[“德尚”(t ɑ η)],谁以前是家奴[“达姑纳”(taguna)]的记忆,这意味着守备管辖的寨子里有等级之别。难道清代国家改土设屯的措施并没有改变金川嘉绒人的社会结构?国家土屯制度的影响到底体现在什么地方?下文就通过对历史文献的梳理来重建清乾隆年间的改土设屯带给地方社会的具体变化。

ɑ η)],谁以前是家奴[“达姑纳”(taguna)]的记忆,这意味着守备管辖的寨子里有等级之别。难道清代国家改土设屯的措施并没有改变金川嘉绒人的社会结构?国家土屯制度的影响到底体现在什么地方?下文就通过对历史文献的梳理来重建清乾隆年间的改土设屯带给地方社会的具体变化。

第二次金川战争前前后后打了六年。细读史料就会发现,在整个战争过程中,乾隆皇帝不仅仅关心前线战事,也时常与前线大臣阿桂、文绥、明亮等商讨金川的善后问题,思量如何能一劳永逸地在地方建立国家秩序。

(一)屯田与番屯第二次金川战争始于小金土司领地。起初一年,即乾隆三十六年(1771年),皇帝还希望在擒获与周边土司构怨相残的小金土司僧格桑后,保留小金土司(张羽新,1994:7)。当战争牵扯到金川土司时,乾隆皇帝经过两次调整,才最终确定了后来两金川改土设屯的做法。一次是乾隆三十七年正月(1772年2月),提出“该处番众则照黔省古州之例,改作屯兵,令其自耕自食,不必官为给饷养瞻。仍移设同知一员驻辖之,久之则与内地编民无异,自可永无(除)后患”(张羽新,1994:18)。另一次是在乾隆三十七年十一月(1772年11月),由于金川土司助小金土司对抗国家,乾隆皇帝提出“至僧格桑及索诺木兄弟就擒骈戮,必当仿照前次办理杂谷脑改土归流之法,安营驻兵,近成内地,庶为一劳永逸之计”(张羽新,1994:30)。2但当阿桂率领清军即将取得平定大小金川胜利之时,乾隆皇帝最终确定了按照新疆屯田之法处理金川善后的问题。乾隆四十年八月(1775年9月),阿桂攻下金川土司索诺木的勒乌围官寨,索诺木及其亲信退守到另一处官寨噶喇依,继续与清军对峙。此时,金川土司大部分辖地都已在清军掌控之下,战争结束指日可待。乾隆皇帝终于决定按照新疆屯田之法处理金川善后问题。乾隆四十年八月二十八日(1775年9月22日),皇帝通过谕旨向前线大臣阿桂传达自己的要求:

今官兵既得勒乌围,……至善后事宜,亦应预为筹及,一俟官兵扫平金川,即应于两金(川)之地,酌安绿营,设官驻守。于(如)噶喇依、勒乌围、美诺三处,择其最要者,设立总兵,次则令副将驻之;其余自章谷至巴郎拉一带,酌量形势轻重,分设参、遊、都、守驻守。令官兵营至联络,横隔于众土司之中,方可为一劳永逸。至驻兵必先筹粮饷……将来经久恒规, 。两金川地面,可耕之土甚多,而绿营兵众屯种又其所习。

。两金川地面,可耕之土甚多,而绿营兵众屯种又其所习。 ,阿桂向为伊犁将军,屯政乃所深悉,

,阿桂向为伊犁将军,屯政乃所深悉, 。(张羽新,1994:76-77)

。(张羽新,1994:76-77)

战争结束后,大约有几千绿营兵采取屯田制留守金川,他们是今天金川汉人的主要来源。此时皇帝只考虑如何将军队横隔于土司之间,一劳永逸的维持地方安宁,却忽略了如何安置当地“番人”(嘉绒人)的问题。随着战争的推进,越来越多的金川“番人”(嘉绒人)投降清军,迫使清廷不得不面对这一问题。乾隆四十一年正月(1776年2月),阿桂率兵围困金川土司索诺木最后的官寨噶喇依,索诺木的头人百姓大批来降。为此,乾隆皇帝不得不在此前的决策中新加入对“降番”(投降清军的嘉绒人)的处理要求:

至于各路番人,纷纷投出,其中大小头人俱复不少,此等番众从前抗拒官兵,捨死固守,情罪均属可恶。直至兵临巢穴,计穷力竭,始行投降,非若大兵尚未深入以前,陆续来投降者可比。但番众皆系曾与官兵打仗之人,此时难以分其所犯轻重,且其抵抗官兵固属可恨,而原其所以坚守,尚知各为其主,亦复可矜。况为数过多,又系投降乞命,若不法外施恩准其纳降,又何以昭天朝宽大之德,而全彼辈之余生也。若尽予骈诛,实觉心有不忍。惟其中 自不便仍留本处,应照前此平定准部时所有台吉、宰桑、德木齐等概行移徙例妥为办理,但须趁官兵未撤时即为查明,于八旗及吉林、索伦兵凯旋之便,令其分队

自不便仍留本处,应照前此平定准部时所有台吉、宰桑、德木齐等概行移徙例妥为办理,但须趁官兵未撤时即为查明,于八旗及吉林、索伦兵凯旋之便,令其分队 ,再行酌量安插……至各处降番若移于他处编管,未免人多费事,

,再行酌量安插……至各处降番若移于他处编管,未免人多费事,

,现在凯旋后,两金川地方立汛安营,添设提督、总兵等官,足资弹压,其应办善后事宜内,原有随处耕屯之议,莫若即用

,现在凯旋后,两金川地方立汛安营,添设提督、总兵等官,足资弹压,其应办善后事宜内,原有随处耕屯之议,莫若即用 ,尽力农共,各有将弁管束,久之可消其桀骜不驯之气,而令其交粮,亦省川省运粮之劳。(清高宗实录,卷1000,乾隆四十一年正月丁丑条)

,尽力农共,各有将弁管束,久之可消其桀骜不驯之气,而令其交粮,亦省川省运粮之劳。(清高宗实录,卷1000,乾隆四十一年正月丁丑条)

根据这道谕旨,临近清军胜利才出降的大小头人及其眷属被带到北京,在香山脚下定居下来,形成北京西山番子营(陈庆英,1990),其余则分散到河东和河西两地,与居留此地屯垦的绿营兵交错而居,垦耕安业。另外,对于在战争进行过程中不断投降的“番人”(嘉绒人),皇帝因为担心他们“反复无常”的性格会再次倒向金川土司一边,造成清军的损失,所以曾将其迁离他们世居的寨子,分散在周边土司的辖地,由在战争中与国家合作的土司代为管理。乾隆四十一年(1776年),皇帝下旨将他们迁回,同样也定居在河东、河西两地(张羽新,1994:124)。

这样,除了留守绿营兵的屯田,政府对金川的“番人”(嘉绒人)也采取同样的屯田制度,在大金川河东西两岸形成河西与河东两个嘉绒人的“番屯”。对于如何选择官员管理“番人”(嘉绒人),阿桂建议乾隆皇帝选择那些较早投降清军,奋力对抗自己土司的头人。乾隆四十一年三月十二日(1776年4月29日),阿桂“拣派出力头人管理投番屯粮”的奏折上报到军机处:

至浞侵地,除官兵耕种外,查有日尔底头人丹比西拉布、章杂寨头人得洛思达拉上年投诚,屡在前敌打仗。又,达尔卓克寨头人色木里雍中率六寨番民同时投顺官兵,因得直抵噶喇依,其在北路投降头人霍尔甲等打仗亦为奋勉。此等所有家属、番众应分别按于浞侵河东、河西,与官兵错居,并一体酌给籽种,牛具,俾及时种艺。

三天后乾隆皇帝同意了阿桂的建议,批复“照阿桂议定章程妥办”(清高宗实录,卷1004,乾隆四十一年三月癸未条)。而当年六月(1776年7月)的一份旨意更明确,在绿营兵屯垦之外,把山坳斜坡的可耕之地分给降番就近耕种,并根据投诚先后顺序赏给土守备、土千总等官职,金川头人丹比拉西布等暂时给予准土弁,在河西、河东管理各屯降番,等将来有成效之时,再令其改土为屯(张羽新,1994:194-195)。

这样,在乾隆四十一年(1776年)处理战争善后工作时,相当一部分投降清军的嘉绒人被命令择地耕垦,由战争出力的头人代为管理。头人丹比拉西布在此时获得准土守备的官职,暂时管理河东屯(张羽新,1994:194-195)。

(二)以田养兵:通过土地控制社会屯田制度首先涉及的是土地分配问题。金川屯田的土地分配与税额,无论是留守绿营兵的“汉屯”还是嘉绒人的“番屯”,最初都是仿效新疆的做法。乾隆四十一年四月(1776年5月),松茂建昌二道官员丈量土地,在金川试行新疆分土地的标准。同时,清朝官员们务实地建议:“西陲新疆例,每兵给地二十亩。今两金川土地瘠薄沙石相兼,应请照例给地二十亩,试种一年,俟有成效,或添或减,再为酌定”(张羽新,1994:168-178)。经过一年的实践,四川总督文绥等发现,“川省携眷赴屯兵丁所种新疆地亩瘠薄,若照乌噜木齐兵丁之例每人给地二十亩,则收获无多,不足以供养赡,应照户民之例每户给地三十亩”(马端林,2006:173)。文绥的建议被采纳,绿营兵每户所分的田地改为三十亩。

嘉绒人的“番屯”是否也是按这一标准分配土地呢?乾隆四十八年(1783年)讨论金川屯田升科纳粮时,内阁抄出了以前的奏折:“内阁抄出总督福(康安)、将军特(成额)奏称‘窃查四川新疆各屯安插降番,及内地派往携眷兵丁,每户蒙恩赏给地三十亩……’”(张羽新,1994:159)。根据这份奏折,乾隆四十二年(1777年),金川屯田“一户人家耕种三十亩田”的标准最终确定:无论是留守绿营兵,还是投降“番人”,都按照相同标准分配土地。在田野调查中,提到分家问题时,被访人都说以前分家是不允许的,只能去“吃”绝户人家的田地。土地是清朝时候分好的,三十亩地一户人家,不许更改。3由此看来,当地人的记忆可以和清代官方档案的记载相互印证,可以确定1777年分田时金川的嘉绒人也是每户分得土地三十亩。

在屯田实行的最初几年,国家给予地方一定的优惠政策,没有税收,甚至还会借给口粮。按照清制,新开土地满六年后升科纳粮,因此到乾隆四十八年(1783年)时,金川屯田满六年,需升科纳粮。金川嘉绒人纳粮的具体数额据先于金川四年开始纳粮的小金汗牛屯而定,从《金川案》里一份题为“两金川番屯升科”的奏折可得知具体情况:

户部谨奏:“为边屯地亩,届应升科,酌议征输”等事。内阁抄出总督福(康安)、将军特(成额)奏称“窃查四川新疆各屯安插降番,及内地派往携眷兵丁, ,耕种垦艺成熟,例应输粮,经前督臣文(绥)会同特(成额)等奏明,

,耕种垦艺成熟,例应输粮,经前督臣文(绥)会同特(成额)等奏明, 。内有攒拉、汗牛降番二百九十二户,系于三十八年投诚给地安插,早经垦熟奏明,即于四十四年每户征纳杂粮二斗一升八勺五抄,仰蒙俞允。钦遵办明在案。兹查美诺等各屯安插降番戎噶尔甲等,共一千四十三户,已于屯防第二十案内题定,四十八年升科。迩岁边屯,仰垦圣主福庇,雨暘时若,收获渐次丰盈,按限征输,番民踊跃……经臣等预行会同饬查去后,今据藩司造册,

。内有攒拉、汗牛降番二百九十二户,系于三十八年投诚给地安插,早经垦熟奏明,即于四十四年每户征纳杂粮二斗一升八勺五抄,仰蒙俞允。钦遵办明在案。兹查美诺等各屯安插降番戎噶尔甲等,共一千四十三户,已于屯防第二十案内题定,四十八年升科。迩岁边屯,仰垦圣主福庇,雨暘时若,收获渐次丰盈,按限征输,番民踊跃……经臣等预行会同饬查去后,今据藩司造册,

……按照汗牛之例,

……按照汗牛之例,

……合计降番戎噶尔甲等一千四十三户,兵丁王春等一十八户,其应征集粮二百二十三石七斗一升一合八勺五抄,仍请以

……合计降番戎噶尔甲等一千四十三户,兵丁王春等一十八户,其应征集粮二百二十三石七斗一升一合八勺五抄,仍请以 ,饬交各屯员,遵照颁发制斛,按数征收,搭放官役人等口粮,照例报销……”乾隆四十八年三月初四日奉朱批:“该部议奏,钦此”。(张羽新,1994:159)

,饬交各屯员,遵照颁发制斛,按数征收,搭放官役人等口粮,照例报销……”乾隆四十八年三月初四日奉朱批:“该部议奏,钦此”。(张羽新,1994:159)

金川“番屯”升科纳粮时,每家耕种的三十亩土地每年需要纳税二斗一升(清代国家规定的二斗一升八勺五抄税额,以下简称二斗一升),麦子青稞荞麦和胡豆都可以交纳,并没有折算成银两。这年的另一个重要变化是正式确立金川改土设屯。时任成都将军特成额该年迁往金川体察情形,丹比拉西布表示受到皇帝的恩典,“给地亩耕种,以资口食,永享太平”,对此十分感激,希望能够正式改土设屯。特成额也认为,金川自安插降番耕垦已经八年,所有降番无不尽力耕作,遇到差遣无不奋勉出力,于乾隆四十八年十一月(1783年11月)上奏希望能如其所请正式改土设屯。当然,这个请求得到了许可(张羽新,1994:203-204)。这样,“按照寨落之远近,户口之多寡,酌安屯守备、千总、把总、外委三十一名,每名管理一、二、三寨不等”,其中河东屯守备直接管理勒乌围、卡布角两寨,共33户百姓。

屯户除了分得耕种土地,向国家纳税外,另一个重要的义务就是出兵为国家打仗。金川“番人”实行屯田制度后,从乾隆四十六年(1781年)开始,多次派兵参与国家的战争,据目前查阅的史料共发现了5次,分别是:

1.乾隆四十六年(1781年),兰州苏四十三,金川降番一千(阿桂,1988:37);

2.乾隆五十一年(1786年),随清军去台湾征剿林文爽;4

3.乾隆五十三年(1788年),前往西藏参加郭尔喀战役(季垣,2006:392、554);

4.乾隆六十年苗疆(1795年),金川降番六百名;5

5.嘉庆元年(1796年)剿平湖北、四川、陕西三省白莲教起义中,挑拣金川降番一百名。6

这样,在第二次金川战争后,也就是1776年以后,大小两金地区土司管理的社会格局完全被打破,根据嘉绒人与汉人共同实施的屯田制度,一方面每户耕种固定数额的土地向国家纳粮交税,另一方面要派兵参与国家战争。这个变化可以理解为国家摧毁土司制度,并在地方社会建立“新”的秩序。这个新秩序具体是什么呢?

(三)番屯下的“新”秩序金川改土设屯对地方社会的意义可以从三个方面进行分析:首先是地方政治首领与国家官僚体系的关系;其次是土地分配对国家控制地方社会的意义;最后,屯兵制度是否重新形塑了金川嘉绒人的社会结构。

首先,第二次金川战争后,大小金川两位土司及其眷属都被处死,对清军负隅顽抗的头人和眷属被迁移到北京西山定居。这些原本在地方掌握政治权力的人或被处死,或迁出金川,意味着被嘉绒社会赋予政治权威的等级在地方社会彻底消失。国家意图彻底清除地方社会原本的政治首领,代之以国家重新挑选的更为忠诚的头人,赋予新的官职,即守备、千总、把总和外委。这样,在土屯制度下,丹比希拉布等头人通过接受国家权威,被推到“番屯”内部最高管理者的地位,并且通过这一地位与国家官僚体系相连,成为国家官员。尽管从一定意义上来说,土司的政治权威来源于国家,可被视为国家官员,但土司之下的大小头人等却是在国家官僚体系之外。在土屯制度下,守备、千总、把总等国家官员直接管理向国家纳税的嘉绒人。

其次,在屯田制度下,每户嘉绒人以三十亩的数额分得土地,承担二斗一升粮食的税额。国家通过管理土地来管理人户。一方面,土守备、土千总等不再像土司那样,拥有对治下家户的收税权力,另一方面,无论是嘉绒人还是留守的绿营兵,甚至后来招募垦耕的民户,都以相同的标准分配土地与收税。这也就意味着,从土地和税收角度,嘉绒人同留守绿营兵和招募民户享有同样的身份和地位,嘉绒守备、千总等和嘉绒百姓的关系与国家官员和登记造册之“民”的关系无异。需要指出的是,从乾隆五十八年(1793年)开始,国家允许金川土守备、土千总等职位世袭(张羽新,1994:218),这又有别于国家官僚体系里的流官。

最后,番屯对国家最重要的义务是在战争发生时随时被征调。没有资料纪录清代国家征调时,嘉绒人如何选人当兵,但笔者调查时可以了解到民国年间选任屯兵的情况。在最后两代守备管理下的寨子,每个嘉绒家户都要出一名男子当兵,寨话将其称为“仲斯奎”(tsu η siku ),汉话意思是“屯兵”。在田野调查中,末代守备的一位后代表示,当时守备之下有五种身份:守备的管家、每一寨的寨首、负责文书工作的“琼捏”(t

),汉话意思是“屯兵”。在田野调查中,末代守备的一位后代表示,当时守备之下有五种身份:守备的管家、每一寨的寨首、负责文书工作的“琼捏”(t ‘uηjiε)、负责背东西的“瓦拉”(vala)和当屯兵的“仲斯奎”。还强调“仲斯奎”是乾隆之后出现的事情,一家三十亩地出一个屯兵。7清代改土设屯导致地方社会的另一个变化是嘉绒社会里出现了一个屯兵的阶层。

‘uηjiε)、负责背东西的“瓦拉”(vala)和当屯兵的“仲斯奎”。还强调“仲斯奎”是乾隆之后出现的事情,一家三十亩地出一个屯兵。7清代改土设屯导致地方社会的另一个变化是嘉绒社会里出现了一个屯兵的阶层。

总体上来看,国家通过改土设屯在金川嘉绒人中建立“新”秩序,通过分配土地,国家得以控制地方嘉绒人口和税收。由于当地的汉屯和嘉绒人的番屯都施行同样的土地和税收政策,此时从国家制度角度看,嘉绒人与守备、千总等官员的关系应与登记造册耕地纳粮之民与官员的关系无异,却有别于原本金川土司与其百姓的等级关系,并在嘉绒社会内部创造了一个“仲斯奎”的新身份。通过分配土地和纳粮,以及不断从金川征嘉绒兵参与国家战争,国家对地方社会的权威完全进入社会内部。但从田野调查来看,在民国时期,金川河东屯的嘉绒人却有一个“守备/千总—百姓—家奴”的等级结构。笔者认为,这种局面的出现与嘉绒人的房名制度和内婚制,以及土守备能役使治下之人服劳役有关。

四、房名、内婚制和社会等级的再生产在乾隆四十八年(1783年)正式确立金川嘉绒人的土屯制度时,河东屯守备管理勒乌围与卡布角两寨,与末代守备管理的上、中、下三寨百姓有差别。这和历史上国家政策、战争疾病导致的人口伤亡,以及汉族人口的扩展等有关。

乾隆五十九年八月(1794年9月),乾隆皇帝曾经下旨,允许金川番人在正项地亩之外,量力分段开垦荒山瘠地,不用交纳钱粮。可以肯定的是,在这样的政策下,河东屯的居住地域开始扩展。另一方面,虽然河东屯守备的官寨建在苟尔光,但根据文献的记载,并不知道官寨是否是在乾隆末年改土设屯时建立,也不清楚守备房子所在之地。据苟尔光村民记忆,守备官寨旁有一座守备所有的寺庙建于清咸丰八年,很有可能河东屯守备建立中寨苟尔光的时间不晚于清咸丰八年。民国时期,清代绥靖屯改为绥靖县,设立保甲,但保留嘉绒人的河东屯,仍由土守备管理。清代卡布角所在的位置被改为二甲,这意味着卡布角到民国初年已经是以汉人为主了。但末代守备胥仲臣的后代说,二甲有三家佃客的一块大地仍属于河东屯守备,与小西里一同被称为下寨。8清乾隆末年设屯时,河东守备由头人丹比希拉布[房名“兰木底”(lanmuti)]担任。1917年,该家族的最后一个后代守备师绍文因为小金“八角事件”9被杀,兰木底家绝后。师绍文的妻子是河东照壁山千总[房名“色尔楞”(s rl

rl n),有汉姓胥的女儿],她通过各种关系使自己的兄弟胥仲臣获得四川省政府的认可,合法“保缺”,继任河东守备。由于地点临近小金,“八角事件”导致河东屯守备直管寨的百姓死伤严重,胥仲臣来继任守备时,一些百姓随他迁居,其中大部分定居在上寨西里寨。清代河东守备管理的两寨三十三户百姓扩展为三寨四十户百姓。

n),有汉姓胥的女儿],她通过各种关系使自己的兄弟胥仲臣获得四川省政府的认可,合法“保缺”,继任河东守备。由于地点临近小金,“八角事件”导致河东屯守备直管寨的百姓死伤严重,胥仲臣来继任守备时,一些百姓随他迁居,其中大部分定居在上寨西里寨。清代河东守备管理的两寨三十三户百姓扩展为三寨四十户百姓。

1912—1935年,绥靖、崇化仍保持屯的行政建制。1936—1937年,两屯合并为靖化县(四川省阿坝藏族羌族自治州金川县地方志编纂委员会,1994:297-298),1935年红军在金川建立政权。这一系列的变化,都没有涉及金川的嘉绒人,河东屯仍然实行守备制度。直到1955年河东屯改建河东乡和1956年完成土地改革,才彻底结束了守备管辖河东的历史(四川省阿坝藏族羌族自治州金川县地方志编纂委员会,1994:107、125)。

金川嘉绒人从清乾隆晚期分地耕垦,自1783年每户承担二斗一升粮食的税额,直到到民国时期,都是由河东屯守备代收,清代时交给位于小金的懋功厅,民国时期则交给靖化县政府(即清代的绥靖屯)(西南民族学院研究室,1985:217)。这意味着从清代乾隆后期到1951年金川解放,国家拥有向地方征税的权力。另一方面,尽管实行屯兵制的金川嘉绒人偶尔会出兵参与国家战争,但劳役还是留在了社会内部。魏捷兹(Willerson,2013:190-195)发现,广西万承土司治下有官、客、目、民和番五个等级,不同层级的地位由承担和接受劳役的程度决定。类似的现象也出现在改土设屯后的金川,守备通过役使百姓“当差”,再生产了嘉绒人之间的身份等级。

(一)“当差”制造身份差别

河东守备直接管辖的三寨,每寨有一个寨首、一个管家和一定数量的百姓。在上寨西里寨,哈乌祖(xavutsu)家为寨首,史丹比(sitanpi)家为管家,有二十户左右的百姓;在中寨苟尔光,琼姑(t hu η ku)家为寨首,琦史基(t

hu η ku)家为寨首,琦史基(t hi

hi it

it i)家为管家,约九户百姓,守备官寨修建在此地;在下寨小西里,列蔑(li

i)家为管家,约九户百姓,守备官寨修建在此地;在下寨小西里,列蔑(li mi η)家为寨首,宅垄(t

mi η)家为寨首,宅垄(t elu η)家为管家,大概十一户百姓,三户佃客。守备通过寨首来管理百姓,管家和百姓要为守备“当差”。

elu η)家为管家,大概十一户百姓,三户佃客。守备通过寨首来管理百姓,管家和百姓要为守备“当差”。

管家管理守备官寨日常事务,包括安排守备及其家人的生活起居、接待来访客人、管理官寨粮仓等。三个管家轮流负责,每十五天轮换一次,负责端茶倒水、打扫卫生等具体事务。另外,每户百姓会出一人到官寨来做事,五天轮换一次,称为百姓给守备“当差”。此外,当差的内容还包括为守备耕种土地。胥守备拥有两块大地和一些零星的小土地,零星的土地位于下寨,出租给了三户人家,也就是下寨的三户佃客。10与百姓不同,佃客要给守备交粮,数额因土地质量而异。一般来说,高山地每年交三担粮食,外加一码柴和十斤石灰。11两块大地分别在中寨和上寨,由下寨和上寨百姓轮流为守备耕种。中寨百姓不参与农耕,专门替守备“执法”,即对犯错误的百姓实行处罚。例如,杀害琼姑寨首的根白(k npe)被守备处以杖刑,由中寨百姓史诺(

npe)被守备处以杖刑,由中寨百姓史诺( ino)家负责执行。除此之外,守备在日常生活中需要用人,百姓也需要随叫随到。例如,守备外出时会在百姓中指定几人随行,这时的百姓以“仲斯奎”的身份出现,为守备背枪牵马,负责出行期间守备的安全。寨首不像管家和百姓那样有明确的当差事项,守备通过寨首管理全寨百姓。有权管理百姓的寨首和管家礼仪地位上略高于百姓。平日百姓见了寨首和管家,要以低头双膝弯曲的方式行礼,以示对他们的尊敬,尽管有这种礼仪上的差别,寨首、管家和百姓之间仍可以通婚,因此可以将其视为同一个等级,本文中称作百姓(德尚)等级。在百姓之下还有一个没有财产和人身自由,附属于守备的“家人”(达姑纳)12等级。根据村民的回忆,守备有按照嘉绒社会规范处理违规行为的权力。在寨子里“做罪”的百姓,守备会剥夺他拥有土地和房屋的权利,使其终身在守备官寨当差。河东守备官寨里做小灶饭的哈斯曼(hasim

ino)家负责执行。除此之外,守备在日常生活中需要用人,百姓也需要随叫随到。例如,守备外出时会在百姓中指定几人随行,这时的百姓以“仲斯奎”的身份出现,为守备背枪牵马,负责出行期间守备的安全。寨首不像管家和百姓那样有明确的当差事项,守备通过寨首管理全寨百姓。有权管理百姓的寨首和管家礼仪地位上略高于百姓。平日百姓见了寨首和管家,要以低头双膝弯曲的方式行礼,以示对他们的尊敬,尽管有这种礼仪上的差别,寨首、管家和百姓之间仍可以通婚,因此可以将其视为同一个等级,本文中称作百姓(德尚)等级。在百姓之下还有一个没有财产和人身自由,附属于守备的“家人”(达姑纳)12等级。根据村民的回忆,守备有按照嘉绒社会规范处理违规行为的权力。在寨子里“做罪”的百姓,守备会剥夺他拥有土地和房屋的权利,使其终身在守备官寨当差。河东守备官寨里做小灶饭的哈斯曼(hasim n)原本是上寨哈乌祖管家的妹妹,因为丈夫在寨子里偷东西,守备要打他板子,但他事先逃离了胥守备的管辖地,再也没有回来,哈斯曼代他受罚,在守备官寨里当“家人”。13依赖役使百姓劳役和处罚“做罪”的百姓,土守备在其管理的寨子内部区分守备、百姓、家奴三个等级。

n)原本是上寨哈乌祖管家的妹妹,因为丈夫在寨子里偷东西,守备要打他板子,但他事先逃离了胥守备的管辖地,再也没有回来,哈斯曼代他受罚,在守备官寨里当“家人”。13依赖役使百姓劳役和处罚“做罪”的百姓,土守备在其管理的寨子内部区分守备、百姓、家奴三个等级。

清代改土设屯时,国家最为在意的是番人的抢劫和械斗,对番人的不法行为,则要求守备根据夷俗处理(张羽新,1994:180-183)。这意味着国家给予守备对治下嘉绒人的处罚权力。进入民国时期,保留河东屯的行政建制,事实上比清代扩大了嘉绒守备的自治权。另一方面,实行土屯制度的金川,邻近周边,除了同样改土设屯的小金外,全是土司管理的地区,北面的四土(梭磨、松岗、党坝、卓克基四个土司)地区,西面的绰斯甲土司,南面是巴底、巴旺、革什咱等土司。尽管金川嘉绒人实行土守备管理,但早在乾隆四十八年十一月(1783年11月)以前,河东守备就获得了与周边土司一样的进京朝觐的权力(张羽新,1994:203-204)。这些事实都可以加强土守备拥有嘉绒社会的传统权威,百姓在观念上仍把守备视为他们的土司。

(二)房名、等级内婚与社会等级再生产1945年,林耀华、陈永龄等人实地调查嘉绒地区,此后纷纷写文章讨论嘉绒人的社会文化情况。对于嘉绒人社会组织的中心,林耀华(2000)认为是嘉戎(绒)家族,没有姓氏,而是每家住屋必有一名号,代表家屋继承人的一切权利与义务,凡住屋财产、屋外的田园土地、粮税差役、家族世袭以及人员在社会上的地位都在屋名号之下。在苟尔光村寨话里,有两种表示房屋名号的说法,一是“将沃勒蔑”(t huηvol

huηvol miε),“将”(t

miε),“将”(t hu η)指房子,“沃勒蔑”(vol

hu η)指房子,“沃勒蔑”(vol miε)指名字,即“房屋名字”的直译,另一种说法为“维勒将”(velei t

miε)指名字,即“房屋名字”的直译,另一种说法为“维勒将”(velei t hu η),“维勒”(velei)有“地域”之意,“将”(t

hu η),“维勒”(velei)有“地域”之意,“将”(t hu η)指作为建筑物的房子,“维勒将”指包括了作为建筑物的房子、盖房子所占的地域和附属在这座房子之下的田地。对于苟尔光村的人来说,在守备时代拥有一个房名,不但意味着自己居住的房屋有一个指代它的名称,还意味着对该所房屋建筑物和附属于房屋的土地有使用权和继承权,居住在这所房子里的人都会在自己的名字前加上房名。14嘉绒人家屋建立之初,必须在土司头人处登记立户,并领来若干土地耕种(陈永龄,1995;林耀华,2000)。金川改土设屯后,以三十亩土地的标准给每户人家分配土地。这样的标准和嘉绒人的房名制度结合,成为每个房屋名号之下所有土地的数额。房屋名号一经创始,即由子孙永远继承。假如家族绝嗣,或因故迁徙别处,后继之人土司头人承认仍用旧名号(林耀华,2000)。河东屯守备时代的房名制度也是如此。

hu η)指作为建筑物的房子,“维勒将”指包括了作为建筑物的房子、盖房子所占的地域和附属在这座房子之下的田地。对于苟尔光村的人来说,在守备时代拥有一个房名,不但意味着自己居住的房屋有一个指代它的名称,还意味着对该所房屋建筑物和附属于房屋的土地有使用权和继承权,居住在这所房子里的人都会在自己的名字前加上房名。14嘉绒人家屋建立之初,必须在土司头人处登记立户,并领来若干土地耕种(陈永龄,1995;林耀华,2000)。金川改土设屯后,以三十亩土地的标准给每户人家分配土地。这样的标准和嘉绒人的房名制度结合,成为每个房屋名号之下所有土地的数额。房屋名号一经创始,即由子孙永远继承。假如家族绝嗣,或因故迁徙别处,后继之人土司头人承认仍用旧名号(林耀华,2000)。河东屯守备时代的房名制度也是如此。

另一方面,在婚姻制度上,守备时代的婚姻延续了土司时代的内婚制(陈永龄,1995;林耀华,2000),以守备千总为一个内婚等级,百姓为另一个。被访人多次向笔者强调,以前要官位相当和地位相当才能“开亲”,守备一般和守备、千总结亲,百姓之间互相结亲,守备不可以娶百姓,但寨首、管家和百姓之间可以开亲。这意味着土屯制度下的金川嘉绒社会实行等级内婚。

改土设屯后的金川嘉绒社会,房名制度和内婚制相互结合,出现了以下情况:苟尔光的百姓,每户人家只留一个后代成亲,15继承父辈的房屋名、房子和土地,继承父辈的身份为百姓、寨首或管家;继承老房子的孩子可以是男孩,也可以是女孩;其余的孩子,如果是女孩就“打发出去”,男孩有两种选择,可出家“学喇嘛”,也可像女孩一样“打发出去”。“打发出去”成立家庭的孩子有两种选择,可以继承丈夫/妻子家的房名、房子和土地,如果遇到对方也是被“打发出去”的,他们就以“吃”绝户田的方式从各自原本的家庭中独立出来,这时,他们及其后代就需要使用绝户房子的房名,耕种附属于该房子的田地。历史上苟尔光人多次参与战争,人口多有伤亡,流行病多次爆发也使这里人口损失严重(四川省阿坝藏族羌族自治州金川县地方志编纂委员会,1994:12、923),16一直为地多人少的情况,很多绝户闲置的房子和土地可以满足这种婚姻制度的需要。管家和寨首在这种制度下维持世袭身份,如果遇到绝户的情况,守备可以从百姓里选人继任,但继任的人要改用原寨首或管家的房名,改“吃”相应的田地。中寨琦史基管家就曾绝户,胥守备选中张家的一个人来继任,也就是被访人琦史基阿乌的祖父,他的祖父因此改“吃”琦史基家的田地,改用房名琦史基,并将原来的张姓改为琦史基家的汉姓马,他的后代至今依然沿用这个姓氏和房名。在这种房名和婚姻制度下,非嘉绒身份的人可以被赋予百姓的身份,吸收到嘉绒社会。做生意或逃难到此的汉人,在获得守备同意后与寨子里的女性结婚,他本人和后代使用女性家的房名和土地,他们的孩子在寨子里长大,从服饰、语言到生活习俗,自然就跟寨子里的人一样,社会内部也认可他们的百姓身份。例如,另一位被访人的祖父从四川遂宁逃难到此,与寨子里的被称作“姜幺娘”的女性结婚,住在擦维(tshave)家废弃的房子里,“吃”擦维的田地,他们及其后代变成了守备的百姓,至今仍使用擦维作为房名。17

乾隆年间改土设屯时,国家强制执行每户耕种三十亩土地的标准。由于嘉绒人的房名制度,每户人家三十亩地的分地标准成为苟尔光村每个百姓房名之下的附属土地。守备无权占有绝户人家的土地,只能闲置,或新婚夫妇通过“吃”绝户田而另立门户。即便是“家人”,守备也只能针对个人给予处罚,使其在官寨居住,终身为守备服劳役,而对其所有土地也无权占有。如果被处罚的人家中无人耕种,处理方式与绝户田地相同。每一户在寨子里占有房子的人家,均耕种三十亩田地,承担每户每年二斗一升的赋税和派男子当兵的义务,同时承担对守备的劳役。在清乾隆四十二年(1777年)以后实行屯兵制度的嘉绒社会,等级内婚和房名制度结合,构成了一个稳定的为守备服劳役的百姓等级。

守备和千总构成的内婚等级将地方社会内部对百姓的支配权垄断在几个家族。以河东守备家族三代的婚姻为例,他的家族不但控制了照壁山千总和河东守备,还通过联姻加强与其他守备千总间的关系。照壁山千总色尔楞胥家在金川改土设屯之前,是金川土司手下的四大伦布[“大头人”(l npu)]之一,金川战争中因为帮助清军作战,改土设屯后被国家选中做了照壁山千总,从清乾隆四十二年(1777年)到民国初年(1935年),色尔楞胥家的“根根”从未中断。1935年,河东守备无后,胥家三儿子保缺继任守备,也就是末代河东守备胥仲臣。胥仲臣的父亲任照壁山千总,他共有七个儿子:大儿子胥良全在父亲去世后继任照壁山千总,是最后一任千总;二儿子管理照壁山千总的家庙琼宁(t

npu)]之一,金川战争中因为帮助清军作战,改土设屯后被国家选中做了照壁山千总,从清乾隆四十二年(1777年)到民国初年(1935年),色尔楞胥家的“根根”从未中断。1935年,河东守备无后,胥家三儿子保缺继任守备,也就是末代河东守备胥仲臣。胥仲臣的父亲任照壁山千总,他共有七个儿子:大儿子胥良全在父亲去世后继任照壁山千总,是最后一任千总;二儿子管理照壁山千总的家庙琼宁(t huηniη)寺,英年早逝;三儿子胥仲臣,在河东守备兰木底家绝户后,保缺继任河东守备;老五胥良富在广法寺出家,没有成亲。这四个儿子是胥仲臣父亲的大夫人所生,按照当地人的理解就是可以继承家族官位的“正根子”。这位大夫人是小金别思满守备谷基(kut

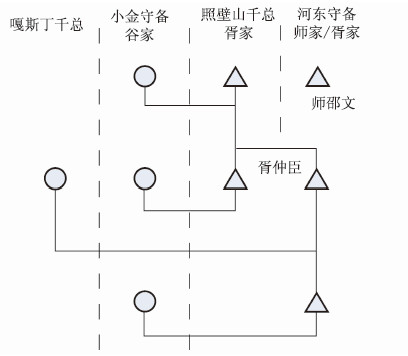

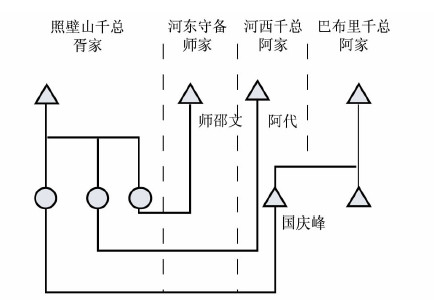

huηniη)寺,英年早逝;三儿子胥仲臣,在河东守备兰木底家绝户后,保缺继任河东守备;老五胥良富在广法寺出家,没有成亲。这四个儿子是胥仲臣父亲的大夫人所生,按照当地人的理解就是可以继承家族官位的“正根子”。这位大夫人是小金别思满守备谷基(kut i)家的女儿,18胥仲臣的一位儿子和其大哥胥良全也是娶谷基家的女儿为妻,胥仲臣则娶了河西噶斯丁千总的女儿(见图 1)。胥家的女儿则嫁给河东和河西守备,兰木底家的最后一位河东守备师绍文和河西守备阿家的阿代,他们的夫人都是胥家的女儿。1935年小金“八角事件”师绍文和阿代两位守备牵扯其中,当事件平息后,因有人要争当守备,两人相继被害,结果河东照壁山胥家的胥仲臣因自己妹妹(师绍文夫人)的努力,保缺继任,河西守备由巴布里千总阿家的阿庆峰继任。为了加强两家的关系,胥仲臣的父亲又将自己的一个女儿嫁给了阿庆峰(见图 2)。通过这样的婚姻关系,金川河东守备、照壁山千总与河西的守备、巴布里千总、噶斯丁千总,甚至与小金的守备谷基家全部结了亲,将守备和千总的职位控制在几个家族内部。

i)家的女儿,18胥仲臣的一位儿子和其大哥胥良全也是娶谷基家的女儿为妻,胥仲臣则娶了河西噶斯丁千总的女儿(见图 1)。胥家的女儿则嫁给河东和河西守备,兰木底家的最后一位河东守备师绍文和河西守备阿家的阿代,他们的夫人都是胥家的女儿。1935年小金“八角事件”师绍文和阿代两位守备牵扯其中,当事件平息后,因有人要争当守备,两人相继被害,结果河东照壁山胥家的胥仲臣因自己妹妹(师绍文夫人)的努力,保缺继任,河西守备由巴布里千总阿家的阿庆峰继任。为了加强两家的关系,胥仲臣的父亲又将自己的一个女儿嫁给了阿庆峰(见图 2)。通过这样的婚姻关系,金川河东守备、照壁山千总与河西的守备、巴布里千总、噶斯丁千总,甚至与小金的守备谷基家全部结了亲,将守备和千总的职位控制在几个家族内部。

|

图 1 女性嫁入胥家 |

|

图 2 女性嫁出胥家 |

对于“家人”的婚姻,被访人哈斯曼的女儿告诉笔者,“家人”在守备同意的情况下可以结婚。如果是两个“家人”结婚,后代的身份仍是“家人”。如果“家人”嫁给百姓,“家人”就可以离开守备官寨,她的后代身份会按照父亲一方身份计算,成为百姓。19如果“家人”娶了百姓的女儿,他们的孩子只能继续是“家人”。由于田野情况的限制,笔者没有办法通过搜集更多的“家人”的婚姻情况来判断“家人”的身份继承是否严格按照被访人告诉笔者的理想规则计算。由于“家人”没有土地、没有房屋,是社会内部身份最低的等级,而且这种身份可以被世袭,所以,尽管存在“家人”的后代可以上升为百姓的社会规则,但在现实的选择中“家人”实行等级内婚是更为理性的原则。

在改土设屯后的嘉绒社会,守备役使百姓“当差”维持了类似土司时代的对属民的支配权,在其管辖寨子内部生产了一个等级结构。因房名制度的存在,清代一户三十亩田地的政策成为土屯社会内百姓等级基本单位的一个部分。由于嘉绒人的房名制度本身关乎土地附属于房名之下,居住房屋即耕种相应的附属土地,以及使用相应房名是社会内部环环相扣的权力,因此,从乾隆五十九年(1794年)开始,国家允许嘉绒人在正项土地之外量力开垦,并不会影响到附属与房名之下的三十亩土地。这意味着,自设屯开始,每个房名之下为耕种三十亩地,纳二斗一升粮食,出一男子为屯兵的单位。而这个单位,也是守备管理寨子内百姓的基本单位。

自金川改土设屯后,土守备不但和周边土司一样可以进京朝觐,还可以通过役使治下之人服劳役,并基于嘉绒人的房名制度和内婚制,再生产一个“守备—百姓—家奴”的等级结构,将国家的分地、纳粮、当兵的政策变为其社会运作的一部分。到了20世纪50年代的社会历史调查和笔者田野调查期间,金川嘉绒人都隐约地将土守备等同于土司,这是否意味着清代在金川所做的改土设屯并没有对当地的社会作出改变呢?

五、再生产的等级结构与双重权威要解答这个问题,笔者认为首先要谈谈土司与守备管理下的两种等级社会,比较两种社会间的异同和它们各自与国家的关系。

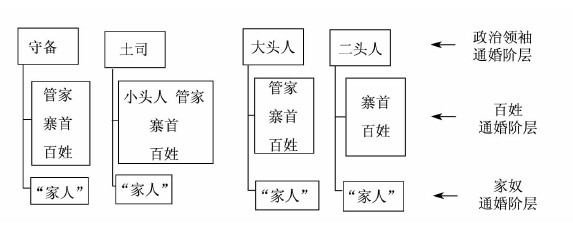

20世纪50年代的社会历史调查中保留了嘉绒其他土司的情况,如“嘉绒藏族调查资料”对土司社会内的身份做了比较细致的划分,包括土司、大头人、二头人、小头人、管家、百姓、“家人”等(西南民族学院研究室,1985:191-198)。本文根据劳役和通婚划分守备/千总、百姓、家奴三个等级,为了进行有效对比,也根据同样标准分析了上述土司社会内的各种身份。根据“嘉绒藏族调查资料”(西南民族学院研究室,1985:193),土司、大头人、二头人分别有各自管理的寨子、土地、百姓,以及没有财产、没有人身自由的“家人”,辖地的百姓要向自己所属的政治头领——或土司,或大头人,或二头人当差纳粮。大头人和二头人都要给土司当差,但不纳粮。大头人轮流在土司衙门执政,与土司商议和处理各种政教事务,称为值日大头人,次一级的政治事务由二头人执行。土司和大头人有管家,替他们打理日常生活事务。还有一种小头人,有自己的耕地,给土司当差不纳粮,但没有权力役使百姓为其服劳役。小头人所谓的当差是服侍土司,有点类似于管家,但地位略高于管家,通常是得力或得宠的管家才被土司提升为小头人。与土司、大头人和二头人有权力役使他人服劳役的等级不同,小头人不能役使他人服劳役,笔者认为他是有特权的百姓等级,而非正式的头人身份。“嘉绒藏族调查资料”将寨作为土司制度下基本的行政单位,寨有寨首,土司或头人的行政命令需经由寨首下达给百姓,但寨首通常是百姓中能力较强的人,因此和苟尔光一样,属于百姓等级。根据役使服劳役的标准可以得到一个“土司/大头人/二头人—百姓—家奴”的等级关系。但土司和大头人、二头人还有区别的,在婚姻缔结上该资料中显示,“各土司之间,实行严格之阶级婚制……除各土司之间互有婚姻关系外,土司及其直系亲属之土舍,亦为互婚之对象”(西南民族学院研究室,1985:192)。对于头人的婚姻,调查资料没有提供详细的解释,但有一句话提供了可供分析的线索。在讲到小头人时,报告写到:“小头人的出身一般是当小管家起,小管家多为百姓充任,在土司衙内服一定差役。小管家侍候土司有年,得土司喜欢,就可能被提升为小头人。此外,大、二头人与百姓私通所生的孩子,因父亲有头人‘根根’,亦可为小头人”(西南民族学院研究室,1985:193)。所谓“根根”,是指嘉绒人依照父系计算身份的表达。既然“头人根根”是一个单独的概念,大头人、二头人和百姓私通的孩子就不能继承头人的正式身份,而是一个拥有高于百姓但又不是头人的特权身份。也就是说,大头人、二头人和百姓属于不同的通婚等级,大头人和二头人构成一个通婚等级,百姓在百姓等级内部嫁娶。因此,土司社会内有四个实行内婚的等级,即土司及土舍、大头人和二头人、百姓、“家人”。正如图 3所示,有所属寨子、土地、百姓和“家人”的土司、大头人和二头人在各自管理的寨子中都是拥有最高的政治权威,都属于一个“政治领袖—百姓—家奴”的等级社会,每一个等级在自己的内部实行通婚。这与改土归流后的金川嘉绒社会的“守备(政治领袖)—百姓—家奴”的等级有相似性。

|

图 3 土屯与土司等级结构的对比 |

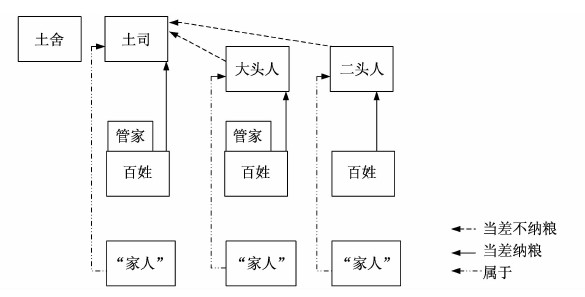

与守备管理下的嘉绒社会相比,土司社会是多个这样的等级社会的组合(见图 4)。在土司之下,“嘉绒藏族社会情况调查”(西南民族学院研究室,1985:194)明确表示大头人和二头人没有隶属关系,他们通过为同一个土司当差建立相互之间的关系,同时将自己管理的阶层社会与另一个和自己等级结构相同的社会相连。在这种相连的状态下,因为大头人和二头人被另一个等级社会的政治首领(土司)役使当差,从而降低了自己在整个土司社会的等级地位。因为土司社会内的不同分工,才有了大头人和二头人政治地位的区分,但他们处于同一个通婚等级,仍是各自直管寨内的最高政治首领。第二次金川战争之后,大金川土司及其眷属,以及作为亲信的大头人被迁往北京,或被处死,或定居,从表面上来看似乎彻底消除了金川嘉绒人的整个政治首领等级,但这其实只是表象,国家所做的只是拆散了这个组合,而非彻底摧毁这个组合。虽然经过第二次金川战争后的改土设屯,国家权威深入到每一个嘉绒人,获得在地方社会分配土地、收取税收、征兵打仗的权力,但是,金川嘉绒人基于房名制度、内婚制和宗教等地方社会的传统有效地应对了国家带来的社会变迁(Wilkerson and Parkin, 2013),在国家系统中再生产出土司时代的等级结构。然而,在土司社会中,土地所有权属于土司,百姓对土司纳粮和服劳役,而守备/千总的百姓向国家纳粮,向守备千总服劳役。清代国家通过规定每户耕种土地的数额和征税获得事实上土地的所有权,也获得对金川嘉绒百姓的支配权。与土司时代遥远的国家不同,一户人家三十亩地的定额土地数目、每年向国家纳税、出兵参与国家的战争,这些都切实将国家的权威带入嘉绒百姓的生活世界。从清代乾隆后期到20世纪50年代,金川嘉绒社会既有嘉绒人的传统支配权和等级的社会形态,也有国家官僚制度支配权深入到每一个百姓的日常生活,是一个从传统地方社会过渡到国家社会的中间状态。

|

图 4 土司社会的等级结构 |

在这里需要注意的是藏传佛教对地方社会的意义。土司、头人除了实行等级内婚将役使百姓的权力控制在自己的等级之外,宗教也是保障其在社会内部权威的重要力量。嘉绒地区的土司都有属于自己的寺庙,时常由土司的兄弟任寺庙的活佛或堪布,例如,绰斯甲、卓克基土司都是如此(西南民族学院研究室,1985:232-233),以此将辖地内的宗教与政治权力维持在某一家族内部。在清代的金川地区,与改土设屯同时进行的还有抑制苯教倡导格鲁派黄教的政策。到清咸丰八年(1858年),河东屯守备在自己的官寨旁修建了一座寺庙,被称为守备家庙。与土司一样,守备也将宗教作为自己权威的一个来源,并控制在家族内部。杜蒙(2007:137-144)谈到印度的“瓦尔那”阶序时提到,婆罗门和刹帝利分管一切神圣与世俗事务,在这一方面,嘉绒土司、土守备与僧侣的关系与印度的情况十分类似。在印度“瓦尔那”阶序的另外两个等级中,吠舍从事农耕、牧业和经商,提供一切宗教活动所需的牺牲,是与婆罗门和刹帝利相对的一个等级;首陀罗是没有人身自由,专门服侍他人的等级,与其他三个有权行使一般宗教仪式的等级相对。在嘉绒社会里,土司和守备的百姓也是专门从事劳作,为土司守备寺庙提供物资的等级,家奴没有人身自由,专事服侍之职。因此嘉绒社会的“僧侣—政治首领(土司、土守备)—百姓—家奴”的社会等级十分类似于印度的“瓦尔那”阶序下一系列对立包含(encompasses and encompassed)关系。杜蒙(2007:95-167)以印度为例讨论的“阶序”,除了“瓦尔那”理论之外,“洁净”与“不洁”的对立观念下的卡斯特(caste)也是支撑印度阶序社会的重要部分。尽管在藏区的一些地方认为铁匠、天葬师等是“不洁”的职业(刘志扬,2006),但这套观念是否支撑整个社会等级划分尚待深入研究,目前的研究并未表明嘉绒藏区的社会等级与“洁净”“不洁”的观念有关。又因为缺少从神话、社会分工、亲属婚姻、王权观念等角度的系统研究,所以很难说嘉绒土司土守备下社会等级是完全意义的印度式的社会。但杜蒙(2007)提出的对立包含观念,对我们理解改土设屯后金川嘉绒社会与国家的关系,以及嘉绒土司与国家的关系仍具有启发意义。

清代土司制度与此前的不同在于,国家对土司的任命和袭承都有严格的要求,土司袭承人必须要接受儒家礼仪教育,赫尔曼(Herman,2007)认为此举使汉语汉字在土司土目等级被接受。科举考试作为地方社会权威来源的新方式,1500年以后的大理建峰赵氏家族书写新的家谱,将祖先追溯到南京,而非当地的山神(Lian,2013)。而广西土司治下的土民因参加科考而改变隶属方式,最终导致土司管理社会的崩溃(张江华,2007)。嘉绒藏区是从未推行科举考试的地区,藏传佛教一直是地方政治首领权威的来源。清乾隆后期,国家支持格鲁派黄教在金川及周围土司地区发展,土司、守备逐渐适应新的形势,改或部分改寺庙为黄教,河东屯守备于清咸丰八年(1858年)修建自己的家庙,意味着土司守备既有作为国家官僚的权威,也有地方宗教体系给予的权威。站在地方社会的角度,两种对立的权威方式共同存在于嘉绒社会,而国家也允许不同于儒家意识形态的权威存在。华南宗族社会以符合国家意识形态的儒家礼仪链接地方社会与国家,西南的嘉绒藏族社会与国家的关系在清代则更多地表现为杜蒙意义上的对立包含关系。正是这一点,对藏传佛教社会的国家进程的研究呈现出对理解这一问题的独特意义。

注释:1. 下寨小西里是苟尔光村人普遍的说法,根据对末代守备的后代的访谈,下寨包括小西里和卡布角一部分,也就是今天苟尔光村的三组小西里与二甲村部分,二甲村有属于守备的三家佃客与一块面积很大的土地。目前的二甲村,除了两户人家有房名,自认是嘉绒藏族外,其余都是汉族人,而小西里几乎全为嘉绒人。本文仍采用下寨小西里的说法。

2. 《金川案》元册中的第八条目、第二十二条目、第四〇条目、第一〇九条目等详细记载了乾隆调整金川战争善后事宜的几次设想(张羽新,1994:7-76)。

3. 参见2014年5月18日的田野访谈。

4. 参见:清文渊阁四库全书本《钦定平定台湾纪略》,10-11页。

5. 参见:清嘉庆武英殿活字本:鄂辉著《钦定平苗纪略》,39页。

6. 参见:清文渊阁四库全书本《剿平三省教匪方略》,348页。

7. 参见2014年7月3日的田野访谈。

8. 参见2014年7月3日的田野访谈。

9. 1917年,小金抚边屯八角寺僧人若巴自称“大清通治皇帝”,率民众打到了金川(四川省阿坝藏族羌族自治州金川县地方志编纂委员会,1994)。

10. 参见2014年7月3日的田野访谈。

11. 参见2013年9月17日的田野访谈。

12. “家人”是金川嘉绒人用汉语称“家奴”的方式,嘉绒话称作“达姑纳”,为了区分家庭成员的家人,本位在意指家奴等级时,“家人”一词将加双引号。

13. 参见2014年7月3日的田野访谈。

14. 参见2013年9月12日的田野访谈。

15. 张建世(2007)在对昌都藏族的研究中讨论过这种形式的婚姻,并称为“单一婚姻制原则”。

16. 1918年流行瘟疫,整个金川两屯死亡300多人。1939年,苟尔光村所在的河谷伤寒病流行,42户人家中有80人病死,8户人家绝户(四川省阿坝藏族羌族自治州金川县地方志编纂委员会,1994)。

17. 2014年六七月笔者在村落收集家谱时,收集到这些家庭结亲和房名更改的案例。

18. 小金在清代改土设屯时,一共设立了别思满、八角和汗牛三个番屯,到民国初年时,别思满谷家将两个儿子分别送到八角和汗牛上门,继任了八角和汗牛守备之职,使小金三个屯守备都成了谷家的。

19. 对于“家人”嫁给“百姓”,其后代身份为“百姓”这一点,笔者持保留态度。尽管被访人是这样解释的,但“家人”是守备的财产,逻辑上守备不会轻易允许其离开,且藏族的继嗣是否是父系也是一个有争论的问题。按照父系计算身份的表述很有可能是受到汉人影响而有的观念。需要了解其他地区更详细的资料,才能清楚具体的情况。但这一点疑问对本文论证不构成威胁,因为其并没有违背“家人”是一个内婚阶层的结论。

| [1] |

阿桂. 1988. 钦定兰州纪略[M]. 杨怀中,校. 银川:宁夏人民出版社.( 1) 1)

|

| [2] |

陈庆英. 1990. 关于北京香山藏族人的传闻与史籍记载[J]. 中国藏学(4):104-115.( 1) 1)

|

| [3] |

陈永龄. 1995. 四川理县藏族(嘉戎)土司制度下的社会[G]//民族学浅论文集. 台北:弘毅出版社.( 2) 2)

|

| [4] |

杜蒙. 2007. 阶序人——卡斯特体系及其衍生现象[M]. 台北:远流出版社.( 2) 2)

|

| [5] |

赫尔曼,约翰. 2007. 帝国势力深入西南:清初对土司制度的改革[G]//现代西方学术视野中的中国西南边疆史. 陆韧,编. 昆明:云南大学出版社:178-216.( 1) 1)

|

| [6] |

季垣. 2006. 钦定廓尔喀纪略[M]. 北京:中国藏学出版社.( 1) 1)

|

| [7] |

科大卫. 2009. 皇帝和祖宗:华南的国家与宗族[M]. 南京:江苏人民出版社.( 2) 2)

|

| [8] |

林耀华. 2000. 川康嘉戎的家族与婚姻[G]//从书斋到田野:林耀华先生早期学术作品精选. 北京:中央民族出版社.( 4) 4)

|

| [9] |

刘志扬. 2006. 神圣与内在:藏族农民洁净观念的文化诠释[J]. 广西民族学院学报(哲学社会科学版)(3):64-69.( 1) 1)

|

| [10] |

弗里德曼,莫里斯. 2000. 中国东南的宗族组织[M]. 刘晓春,译. 上海人民出版社.( 1) 1)

|

| [11] |

马端林. 2006. 清文献通考[M]. 北京:中华书局.( 1) 1)

|

| [12] |

韦伯,马克斯. 2010. 中国的宗教:儒教与道教[M]. 桂林:广西师范大学出版社.( 1) 1)

|

| [13] |

四川省阿坝藏族羌族自治州金川县地方志编纂委员会. 1994. 金川县志[M]. 北京:民族出版社.( 5) 5)

|

| [14] |

西南民族学院研究室. 1985. 嘉绒藏族社会情况调查[G]//四川省阿坝州藏族社会历史调查. 成都:四川省社会科学院出版社.( 7) 7)

|

| [15] |

谢晓辉. 2012. 联姻结盟与谱系传承——明代湘西苗疆土司的变迁[J]. 中国社会历史评论(13):306-337.( 1) 1)

|

| [16] |

佚名. 1985. 清高宗实录 (影印本)[M]. 北京:中华书局.( 2) 2)

|

| [17] |

张羽新. 1994. 金川案[M]. 北京:中国藏学出版社.( 16) 16)

|

| [18] |

张建世. 2007. 昌都藏族农民的单一婚姻原则[G]//中国人类学评论(第3辑). 王铭铭,主编.北京:世界图书出版公司:113-123.( 1) 1)

|

| [19] |

张江华. 2007. 科举与壮族土民的“文明化”[C]. 上海大学“区域社会与文化类型”国际学术研讨会.( 1) 1)

|

| [20] |

张江华. 2010. 明清广西左右江地区土司的婚姻与策略[J]. 西南民族大学学报(5):32-40.( 1) 1)

|

| [21] |

郑振满. 2009. 明清福建家族组织与社会变迁[M].北京:中国人民大学出版社.( 1) 1)

|

| [22] |

Fortes,Meyer and E. Evens-Prichard. 1950. Africa Political System. London:Oxford University Press.( 1) 1)

|

| [23] |

Goody,Jack. 1983. The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge:Cambridge University Press.( 1) 1)

|

| [24] |

Lian, Ruizhi. 2013. “Surviving Conquest in Dali:Chiefs,Deities,and Ancestors.” In Chieftains into Ancestors:Imperial Expansion and Indigenous Society in Southwest China,edited by David Faure and Ho Ts'ui-p'ing. Vancouver:The University of British Columbia Press:86-110.( 1) 1)

|

| [25] |

Wilkerson,James. 2013. “The Wancheng Native Officialdom:Social Production and Social Reproduction.” In Chieftains into Ancestors:Imperial Expansion and Indigenous Society in Southwest China,edited by David Faure and Ho Ts'ui-p'ing. Vancouver:The University of British Columbia Press:187-205.( 2) 2)

|

| [26] |

Wilkerson,James and Robert Parkin. 2013. Modalities of Change:The Interface of Tradition and Modernity in East Asia. New York,Oxford:Berghahn Books.( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36