古代中国的官吏分途包括两层含义:一是以地缘和身份为划分标准的“流内”与“流外”之别,“官流吏留”,例如,在南北朝后期出现了“流外”一类低级职位,其品阶在九品以下;二是以职位、职事和权责为划分标准的品阶之别,官有九品而吏无品。官吏分途是贯穿古代中国国家治理的基本传统。毫无疑问,这一传统在中国国家治理中是难以隔断的。周雪光从地域的角度提出以“官吏相对谱系”为特点的“层级分流”模式,是古代中国官吏分途的延续与变异。这是对他帝国逻辑这一理论思路的重要扩展。但是,层级分流关注的仅仅是“对上为吏、对下为官”的那一小部分精英群体,换言之,层级分流仅仅关注到的是“流内”与“流外”的现象,它无法解释中国地方和基层治理中多重管理群体的复杂性、交互性与勾连性。而且,层级分流与古代中国的官吏分途,并不是在同一逻辑层面上的两极。官吏分途更重要的一面是指管理群体的身份差异、职能差异,而层级分流指的是干部群体或少数干部群体的晋升线路与职业发展趋向,它并没有像官吏分途那样,把地方治理中的多重管理群体包含在内。基于此,本文提出了另外一种分析思路,即以参与地方治理的所有群体作为分析对象,提出从官吏分途到群体三分,以揭示中国地方和基层治理的秘密。

一、从官吏分途到群体三分:地方治理的人事结构转换如果说贯穿于西方近代以来历史延展的永恒话题是“资本的秘密”的话,那么,贯穿于中国历史延展的永恒话题就是“治理的秘密”。任何一种理论范式,一旦与中国国家治理问题相遇,总是觉得力不从心。就拿国家结构来说吧,一般说来中央集权是对中国国家结构的总体概括,然而,我们总是能够在中国找到很多分权的痕迹。俗话说,天高皇帝远,这怎么是中央集权呢?于是就有人煞费苦心地提出行为联邦制(参见郑永年,2013)、财政联邦制(Qian and Weingast, 1997: 83-92)等富有创造性的概念。实际上,中国政治分析的有效性取决于使用概念体系的有效性。中国政治有其特定的概念系统,如内外、轻重、礼法、文武、上下、名实、体用、干枝、高低、贵贱、强弱等。单纯使用西方概念系统,往往会把握不住中国政治的真谛。例如,中国有官高吏低、“流内”贵“流外”贱的传统,但也有吏强官弱的属性。官高吏低、“流内”贵“流外”贱与吏强官弱是非常有趣地组合在一起的。官高吏低说的是国家治理的大传统、大格局;“流内”贵“流外”贱说的是治理过程中参与群体的身份之别;而吏强官弱说的是治理过程和治理能力、治理技术(张纯明,1942: 46-47)。两者的奇妙组合恰恰是中国国家治理的秘密所在。所以,不使用高低、贵贱、强弱,而仅仅采用理性化、科层化、委托-代理等范式,是无从把握中国国家治理之秘密的。随着中国现代化程度的日渐提高以及现代国家、现代社会特征的日渐强化,古代中国的官高吏低、“流内”贵“流外”贱的身份之别,官弱吏强的能力之别,在当代中国的政治体系中已经有所改变,呈现出“官吏”双强型特征。因而,当代中国政治分析的科学性和有效性取决于对传统学术资源和现代学术资源的有机整合和创造性的使用。

我们可以用“官高吏低”与“吏强官弱”的奇妙组合来概括中国古代地方治理在人事制度、职能分工和能力结构上的基本特征。顾炎武说:“天下之治,始于里胥,终于天子”(顾炎武,2006:472),“今夺百官之权而一切归之吏胥,是所谓百官者虚名,而柄国者吏胥而已”(顾炎武,2006:486)。政府不是由一个人构成的,那些异地做官的人,怎么能够凭借一己之力来治理地方呢?有官就有吏,所以,我们就应该弄清楚,古代中国政府是由哪些角色构成的?它又是如何运转的?地方官员是如何治理一方的?中国传统社会的官僚体制,特别是隋唐以降的科举制,决定了吏在处理各种事务上具有不可替代的作用,使其权力远远超出“典章”规定的范围;特别是在每朝每代的末期,官僚体制日益衰颓,这种情况就日益严重。而且,吏在人数上也远超职官,已经构成一个较庞大的社会政治群体,他们的所作所为对于社会及政治生活方方面面的影响都是不可小觑的。中国有句古话,叫做“强龙压不倒地头蛇”,在某种意义上,这句话可以用来形容官与吏的关系。因为在相当长的时期内,出于避免地方割据的考虑,体制上是禁止官员在某地常任,总是要迁转的。这本身并不能说是个坏政策,但它却带来两个坏结果:一是官员到任,对当地的情况不太熟悉,未几又要调走,影响他对本地事务的判断和处理;二是无法保证本地制度和政策相对稳定和长期性。这种问题如何弥补呢?这就要靠吏。吏往往是本地人,甚至父子相继,兄弟相传。“官无常任而吏有常任”的状况,就决定了这批人将支配某一部门或某一区域的行政管理事务。因此,由于以上原因,也由于他们大都出身社会下层,所以他们成为官与民之间“交接之枢纽”,官与民之间要打交道,必须通过他们,这使他们成为一种不可或缺的角色(赵世瑜,1994:2)。从总体上来看,官吏分途是古代中国国家治理特别是地方治理在人事制度方面的结构性特征,然而,两者的分途并不是一个简单的、绝对的二分,还有很多交叉和中间形态。其总体发展过程大致遵循以下的发展线路:秦汉时期的“官吏相通”,魏晋南北朝的“贵官轻吏”,隋唐时期的“官吏相分”,宋朝的“吏役相分与吏强官弱”,元朝的“一官二吏,九儒十丐”,明朝的“官高吏低”以及清朝的吏与幕僚共天下。吏作为一个特殊的群体,在古代中国的国家治理尤其是地方治理中发挥了不可替代的作用,这已经成为共识。

那么,官吏分途的治理传统在当代中国又衍生出了怎样的替代形式呢?周雪光注意到了“层级分流”的理论,他认为:与官吏分途的二分法相比,今天的“层级流动“模式有了重要的变异,特别表现出了官吏相对谱系的特点。历史上官吏分途模式导致官员跨越不同行政区域在更大的物理空间流动,如跨郡、州、省的流动;与此相对照,层级分流模式则表现出行政区域上下层次间的递增性和连续性,即部分主要官员向上一级(或下一级)行政区域的流动,例如县级主要官员向市里流动或向同一市区域内其他县区流动,而市级官员向县级主要领导岗位流动,从而加强了上级行政区与下属行政区之间的连续性。这一流动模式建立的网络纽带意味着,官僚层级不仅与上下级正式等级制度相联系,而且也表现出地域上的连续图谱,逐层向上扩展。从官吏分途角度来看这一流动模式意味深长:从某一特定行政层次着眼,其上层次的官员都是“流动的官”,即他们在更大行政区域中任职和流动;而其下层的官员都是“固守的吏”,即他们在同一区域中完成其职业生涯。换言之,如果我们着眼于某一层次的官员,从下级官员的角度来看,他们都是“流动的官”——外来的、超越本区域的官员;而对于上一级官员来说,他们又是“固守的吏”,即他们的职业生涯局限于下属的行政区域之内。因此,官与吏的角色随着官僚体制不同层次变化而转化,某一层级的“官”在更上一层级则有着“吏”的特征属性;反之亦然。周雪光将这一特征称之为“官吏相对谱系”。 基于这一角度,我们可以看到当代中国官僚体制中特别是政府机构中干部有着“官”与“吏”的双重身份 。

周雪光将古代中国地官吏分途创造性地运用于对当代中国的地方治理分析之中,提出了“面下为官、面上为吏”的“官吏相对谱系”理论。这一理论对于解释中国地方治理的困境与难题有着极为重要的价值。但是,将官吏分途转化为对当代中国官吏双重身份群体的分析,似乎是将地方和基层治理问题简约化了。官吏分途更多地关注的是地方治理的人事结构和职能分工问题,官吏相对谱系和层级流动主要关注的是地方治理精英群体或干部群体的流动问题。换言之,官吏分途和层级流动的划分所依据的标准不是统一的,两者所关注的问题似乎不在同一层面上。官吏分途说的是贵贱之分和强弱之分,层级流动说的是干部流动及以及干部流动的限度与边界。由此,笔者认为,应该将官吏分途与当代中国地方治理人事制度中的结构性问题联结起来,正是沿着这样的思路,我们提出了从官吏分途到群体三分的分析框架。所谓群体三分,是指当代中国的地方治理中由官僚群体(bureaucratic group)、派生群体(derived group)、雇佣群体(employed group)三者有机组合而得以维系的群体结构。官僚群体就是今天所说得公务员群体,是拥有公务员编制的群体。派生群体更多地是指拥有事业编制的群体。这一群体存在于政府与市场、政府与社会之间,但他们与国家权力关联程度远远高于与社会的关联程度。之所以称之为派生群体,就是因为他们从事的管理职能是从国家政权派生出来的,受制于“小政府、大社会”原则的约束,有一些职能从官僚群体中派生出来,转移到了基层政权的代理性机构之中。派生群体未来的出路就是进则为官,退则为民。他们在政治地位上类似于古代中国居于官吏之间的幕僚群体和师爷群体,只不过古代中国的幕僚群体或师爷群体是私人性的,不是国家性的,相反当代中国的派生群体是国家性的、公共性的,而且他们承担着与幕僚群体及师爷群体完全不同的职能,所以只能说在地位上有点相似。而雇佣群体则是完全依靠市场化机制构建起来的辅助群体,他们居于国家与社会的交汇点上,承载着行政机构分配下来的任务。从这个角度来说,雇佣群体更接近于古代的吏。

实际上,笼统地说,古代中国地方治理是在官吏分途的结构分化中展开,这大致是不错的,但是,吏所对应的具体群体,在不同朝代则有很大差别。官吏分途在其具体的展开和运作过程中是极为复杂的。科举制和官僚制支撑着国家治理的上层结构,由不同角色组合而成的吏制则支撑着国家治理的下层结构。尤其是吏制的技术取向和能力取向,是缺乏实践能力之官僚群体所赖以仰仗的重要力量。当代中国的地方和基层治理,与古代中国相比显然更加复杂。于是,官吏分途中的一分为二就逐渐演变为基层治理群体的“一分为三”。一分为三就是指地方治理者表现为官僚群体、派生群体和雇佣群体的分化与组合。正如古代中国官吏分途的界限并不是绝对刚性的一样,在当代中国,这三种群体之间的界限也不是绝对刚性的。派生群体成员向官僚群体成员的转化、雇佣群体成员向派生群体成员的转化通道是存在的。只不过转化通道有宽窄之别而已。

官吏分途的魅力不在于官,而在于吏。在规模上数倍于官的吏,是古代中国治理的奥秘所在。同样,在群体三分的治理结构中,作为政府代理者的派生群体和政府借助市场机制购买来的雇佣群体,更能引发研究者的兴趣。1995年,中央根据全国和乡镇的经济发达程度、人口规模和面积大小等因素,对全国乡镇的行政编制配置标准作了明确规定:一类乡镇是45人,二类乡镇是30人,三类乡镇15人(转引赵子建,2013:83)。各地方可以根据本地的实际情况作适当的调整,但是需经中编办同意,而且调整的空间也是有限的。比如北京市对各街道办事处的分类标准与编制员额的规定。1

| 人口数 | 街道类型 | 编制数量(1995年) | 编制数量(2000年) | |||

| 人口数≦40 000 | 三类 | 59人左右 | 55人左右 | |||

| 400 000<人口数≦79 000 | 二类 | 110人左右 | 80人左右 | |||

| 79 000<人口数 | 一类 | 130人左右 | 100人左右 |

上海市的情况与北京市相似,比如上海市杨浦区2013年规定,各街道机关行政编制为54-60名,其中,定海路街道等5个街道行政编制数量是54名,大桥街道等6个街道的行政编制是56人。2虽然国家没有对事业编制的配备数量做出明确的规定,但是,在1995年后事业编制的管理日益规范化,每个地方对事业编制的调整难度越来越大。换言之,在“编制硬约束”制度下,在当前的中国基层政府中,官僚群体和派生群体的数量基本上是一个常量,而雇佣群体则是一个变量。

我们的田野调查数据也证实了这一点。例如,在中国东部的S市中,街道作为区政府的派出机构,以公务员作为载体的官僚群体之数量都在50人左右,以事业编制人员为载体的派生群体大致有30至35人,但雇佣群体则会达到500-800人之间。在城市外围地区的乡镇,官僚群体、派生群体与雇佣群体在数量和规模上的反差更令人吃惊。在100多公务员群体的外围,在政府与社会交接点上,是规模达到近3 000人的雇佣群体。

与古代官吏之间规模和数量上的巨大反差一样,当下中国地方治理中的官僚群体、派生群体与雇佣群体之间在规模和数量上反差也是令人吃惊的。理想中的“小政府、大社会”实际上并不存在。而且,随着社会治理的技术导向日渐强化,雇佣群体的数量反而有增无减。李友梅(2014:3-4)敏锐地注意到了这一发展趋势背后的动因:从近些年一线特大城市的社会治理实践来看,政府部门和管理者在寻求解决方法时,还是回到了传统的治理经验。依赖“技术治理”和“项目制”相结合的治理模式。由此带来了这样的结果:由于高度技术化的治理权力运作,不断强化了行政的纵向秩序整合系统;借助于这一轮高度技术化的制度机制建设,行政的纵向秩序整合系统在财力支持、机构设置、政策保障乃至工作思维等方面形成了一套自我强化机制。结构导向社会治理(在国家—社会关系中展开的社会治理)、技术导向的社会治理、项目导向的社会治理和综合治理导向的社会治理,都在刺激着雇佣群体的膨胀与扩大,从而强化了官僚群体、派生群体和雇佣群体在规模和数量的非对称格局。

由此,我们便不难回答这样一个熟视无睹的问题:为什么正式制度在各个地方都是一样的,而治理绩效却千差万别?答案不在于正式制度,而在于正式制度背后的秘密。如果说影响中国农村基层社会治理绩效的重要因素是连带群体(solidary group)(Tsai,2007:355-357),那么影响中国城市基层治理绩效的重要因素就是数量庞大的雇佣群体。因此,我们试图提出“看不见的政府”(invisible government)这个概念。很多人把注意力集中于官僚群体和派生群体,但是往往看不到这些群体在“编制硬约束”条件下只是地方治理和基层治理中的常量,也看不到地方治理和基层治理坚实的支撑者乃是政府借助市场机制购买来的雇佣群体。而恰恰是雇佣群体才是决定地方和基层治理绩效高低的重要因素。但是,这一因素是不太容易被发现的,特别是其规模、数量、职能、覆盖面以及国家与社会的相互嵌入性质,都隐藏在正式制度背后,局外者很不容易弄清楚。

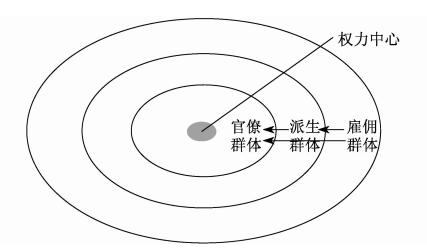

中国基层社会的管理群体是三分的。三分群体在横向上体现为一种差序化,在纵向上体现为一种等序化。所谓差序化指的是三种群体围绕国家权力而形成的一个同心圆。国家权力宛如费孝通所说的石子,一投入到地方和基层社会所构成的“湖面”中,便立即形成一种层层外推的波纹结构。离权力中心最近的是官僚群体,居于官僚群体外围的是派生群体,离权力中心最为遥远的是雇佣群体。这样就形成了一种差序化的格局。这种差序化格局划定了三种群体各自的治理范围和职能分工。

|

图 1 治理群体差序化示意图3 |

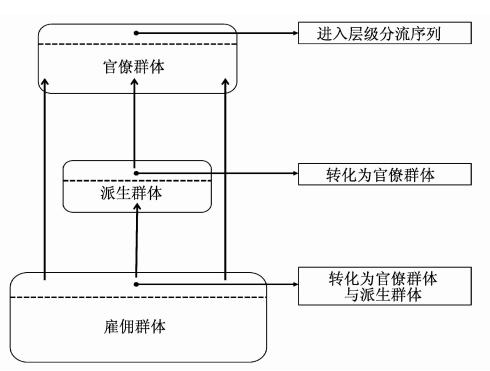

基层治理群体在纵向上的等序化,则通过待遇差异、工资差异、身份差异等多个方面体现出来。这一系列差异与古代的官吏分途存在许多异曲同工之处。正如古代中国的官吏分途并不是绝对刚性的一样,当下中国地方和基层治理中的三种群体,其分界线也不是绝对刚性的。他们之间有着向上流动的通道。但是,正如官吏分途是常态的一样,三分群体的等序化也是一种常态。官吏分途是本,官吏之间的流动是末。三分群体的等序化也是本,其间的流动也是末。如果说古代中国官吏之间的流动是不得已而为之,那么,当下中国地方和基层社会中三分群体之间的流动则是一种巧妙的治理机制和激励机制。派生群体个别成员向官僚群体的流动、雇佣群体个别成员向派生群体的流动,具有非常强烈的示范效应和激励效应。因为这种流动是由杂途转为正途的象征。从大的方面来说,雇佣群体是基层政府借助市场机制购买来的,但是雇佣群体个别成员向派生群体和官僚群体的流动,则证明基层政府在面对雇佣群体时,除了使用市场化调控手段,还为其注入了政治化调控手段。只不过这一政治化调控手段仅仅是起一种示范效应而已。

|

图 2 治理群体等序化示意图4 |

以上描述了在当代中国地方和基层治理中的群体三分模式,提出了官僚群体、派生群体是治理中的常量,而雇佣群体是治理中的变量且是影响治理绩效的关键性因素。群体三分模式是对周雪光所提出的“层级分流”模式的回应与补充。现在让我们再来看看他对官吏分途和层级分流模式的理论分析。周雪光从“控制权”、委托—代理、正式制度与非正式制度、名与实等帝国逻辑的视角,关注的是“面上为吏、面下为官”的这个特殊群体,从而揭示出国家治理的逻辑。然而,我们认为这个特殊群体是从上文所说的官僚群体中分化出来的。如果说地方和基层社会中的官僚群体代表了一种客观的制度化表达,那么能够进入层级流动、对上为吏、对下为官的那个特殊群体,实际上就是地方和基层社会中的精英群体(elite group)或干部群体(cadre group)。这个精英群体或干部群体决定着地方和基层治理的发展走向及其通道。在经济学和社会学的视野中,这一精英群体扮演着理性人的角色,他们在计算的轨道上,成为晋升锦标赛的附庸。周雪光则更进一步,指出,对于绝大多数官员来说,他们的终生职业生涯不会离开所在县或城市,许多人甚至不会离开自己的工作单位或系统。因此,他们更可能融入地方性社会网络,强化“流动的官”与“固守的吏”群体之间、行政区域层级之间边界和距离。晋升锦标赛等激励机制只是针对“流动的官”,对于打破这一封闭性结构的意义微乎其微。这与古代中国的治理有着难以隔断的一致性。即国家的实际运行恰恰体现了在郡县制架构的名下行封建制之实。另一方面,因为官制内部的流动和官吏之间、跨层级之间的巨大沟壑,使得中央权力在很大程度上摆脱地方利益集团束缚和地域性利益连带,从而有可能在一定条件下重启改革,不时地打破地方性利益格局,维系中央政府的一统权威。一方面是难以突破的地域限制,一方面是超越地方利益之上的统一的国家权力。两者的组合使得进入层级流动的精英群体,处于国家权力和地方利益的双重约束之下。

但是,当我们突破经济学和社会学所设定的外在激励边界,中国地方和基层社会的精英群体是否还具有一种政党这一政治组织所孕育出来的使命政治呢?这一使命政治能否转化为精英群体的内在追求呢?

我们知道,20世纪是政党的世纪(Hague,2001:167),这一趋势在21世纪依旧在延续着。由于政体形式和政党制度的差异,政党获取权力和巩固权力的方式也就存在着差异。因此,在不同国家,政党执政体系的构成要素也是不同的。但是,透过其差异性,我们发现有一个穿插于不同执政体系的通约性要素是存在的,这就是任何执政体系都要依靠精英群体的积极行动才能得以维持。相对于科层精英、经济精英以及其他与政府权力保持一定距离的精英来说,支撑政党获取权力和巩固权力的精英群体在一个国家之中并不是特别庞大,其数量取决于国家规模的大小。法国估计为三千人,美国接近于一万人(杜甘,2010:248)。作为政治领域中关键行动者的精英群体,实际上是政治运作过程中最鲜活的力量。基于这一理论思考,本文集中探讨共产党执政体系的干部制度基础。正是因为干部精英群体的支撑,共产党才拥有了创造崭新历史的主体、行动和力量。那么,我们不仅要问:在改革开放时期成长起来的干部精英与计划经济时代的干部精英有何不同?这一时期的干部精英与传统中国的政治精英、国民党政权中的政治精英以及西方资本主义国家的政治精英又有什么不同?毋庸置疑,中国的干部制度不同于西方国家政务官与事务官相分离的公务员制度,也不同于古代中国的科举制度。中国的干部制度是在长期的革命战争中逐渐得以孕生出来的,并在革命后社会的发展时期经历了渐进式的改革,尤其是在改革开放时期又经历了新的转化与再生。这就决定了中国的干部精英群体不同于资本主义国家依附于资本的政治精英,也不同于传统中国文字化、知识化的政治精英,更不同于国民党政权中固守个人利益的保守的政治精英,而是与中国现代化逻辑相契合的新型政治精英。

(一)改革开放时期中国干部精英的特性当代中国的干部在改革开放以后经历了重新精英化的过程。随着“文革”期间依靠阶级斗争起家的政治干部退出领导岗位,一大批接受了高等教育的技术型干部逐渐涌现出来。“文革”后干部的精英化成为中国20世纪80年代改革得以快速推进的重要保障。直到今天,中国干部的精英化程度一直在提高,精英化过程也一直没有中断。

首先,当代中国的干部精英与西方国家的政治精英有着很大的不同。西方国家的政治精英,大多是选举制度塑造出来的政治交易者,他们以占据高层职位作为主要目的,在选举的背后,支撑其进入政治和政府领域的基础则是资本的扶助和显要的出身。政治精英的成长,首先要得益于资本的扶助,才能进入政治市场,这就直接导致了金权政治的产生。所有奉行民主制度的资本主义国家都会孕育出金权政治这一形态,所有在这一政治形态产生出来的政治精英,尤其是政客化的精英人物,从根本上来说,都是被资本所控制、被资本家所绑架的政治明星(参见多姆霍夫,2009:393)。政党组织的相对自主性,有效地切断了精英阶层与地方利益的勾连,这就是周雪光所说的,它能使国家战略能够超地方利益而转化为一种国家行动。

其次,当代中国的干部精英与传统政治精英的区别也是显而易见的。古代中国挑选精英的机制经历了一个从“重能”到“重名”再到“重学”的转变。在察举制下,能力型精英是占据主要地位的;在九品中正制下,家庭出身是决定一个人获取权力的最为重要的指标。以名取人、以族取人导致的结果有两个:一是精英阶层的封闭化,二是与皇权相抗衡的世家大族的诞生。门阀政治实际上就意味着皇帝丧失了从民间获取精英力量支持的机会。在科举制推行之后,官僚集团的知识化是首要标准,当然这一知识化的测量标准是依靠对以四书五经为内容的文字知识的掌握和熟诵程度为前提的。在科举制度中,政治精英是文字知识塑造的精英。在从重能向重名再向重学的转变历程中,中国传统的官僚集团逐渐丧失了有效的管理能力,日益堕落为一个没有实践能力的特权集团。特别是在实行八股文考试制度的明清时期,大量来自乡间的获取功名的人,不足以支撑起国家治理的重任,只能依靠幕僚或师爷,才能勉强维系地方的治理。科举制已经无法支撑起庞大帝国的管理,依靠科举制选拨精英的做法已近穷途末路。所以,除了康乾盛世之外,我们看到的大多是慵懒无能的皇帝与缺乏实践能力的知识阶级,勉强维系着国家的治理(参见刘建军,2009)。费孝通用所谓“文字塑造的权威”、“缺乏实践能力的阶级”来描述科举制推行以来特别是明清时期官僚阶层的基本特性。吏强官弱也就成为古代中国地方治理的一个基本特点。但在改革开放以来,吏强官弱已经被官强吏强或官强吏弱的格局所取代。特别是“双强型”的格局成为支撑中国超大社会治理的决定性力量。

再次,改革开放时期孕育出来的干部精英与民国时期特别是国民党政权的政治精英也有着很大的不同。如果说,在1927年之前,国民党的内部精英人物还能来自各个阶层从而保持一定的开放性和革命性,那么,在1927-1928年实行的清党运动,非但没有起到纯洁党的队伍,严密党的组织和增强党的战斗力的作用,相反导致了国民党自身组织的分裂和党内人才的流失。据1929年10月统计,国民党党员人数由原来的近100万减至65万人,在减少的30多万党员中,主要是两类人:一是左派青年党人,一类是下层农工党员。在农工党员和左派青年被清除出党的同时,又有成千上万的投机分子、腐化分子和土豪劣绅涌入国民党内,部分填充了共产党和国民党左派青年被清洗后所留下的组织空缺。经过这样一场淘汰,国民党在孙中山时代遗留下来的革命精神消失殆尽。1927年国民党执掌全国政权之后,其明显的蜕变便是与工农群众割裂开来,由一个具有广泛群众基础的革命党转变为一个以官僚政客为主体的执政党。这一转变直接导致了国民党内部的政治精英脱离民众和社会,基于地位和身份所形成的精英意识,使其越来越呈现鲜明的保守主义色彩。在农村,国民党不敢触动地主阶级的利益,连温和的减租也不敢执行,甚至在收复共产党曾实施土地改革的地区后,将土地从农民手中夺回,归还给原来的地主,以维护旧的土地私有制度。其治国方略是试图将其政权基础建立在相互冲突的各阶级联盟之上,以维持现存秩序和政权的稳定(参见王奇生,2009:91-122)。到抗日战争之前,国民党内部精英的构成基本是以社会各界的头面人物组成。战前国民党党员群体的社会构成,除军人党员外,主要集中于知识界和政界。知识界占党员总数的1/3以上,政界占1/5—1/4。对此,有历史学者这样评价道:国民党不是注重如何培养党员成为社会各界的真正楷模,以赢得民众的信仰和拥护,从而引导和教化民众;而主要是凭借网罗那些既有社会权势的人物或具有权势潜能的人加入国民党,达到渗透和控制社会各界和各阶层民众的目的。那些旧的社会权势人物虽能威慑一方,却未必能赢得民心。显而易见,中共主要以社会底层民众为政治动员的对象,而国民党以社会中上层“精英”为基本组织力量(参见王奇生,2009:260-265)。故黄仁宇(2001:225-226,243)认为,国民党借助抗战为中国缔造了一个高层机构,中国共产党则借助土地革命翻转了农村的底层结构。从表面上来看,国民党的精英化程度是很高的,但其最大的问题恰恰是依赖这一悬浮在社会之上的精英群体而丧失了社会革命的勇气,因为任何形式的社会革命都潜伏着瓦解其优势地位的危险。更为严重的是,其精英群体不知不觉地走向了封闭,国民党从社会基层汲取新生力量的机会被既得利益集团剥夺了。国民党丧失了吸纳新型精英的能力,而其原有的内部精英越来越具有保守倾向,其保护个人利益的努力换来的是集体利益的断送。

最后,改革开放时期孕育出来的干部精英在继承传统的同时,也显示出开新的一面。特别是凭借现代知识、技术以及发展能力登上领导岗位的干部精英,在应对新的政治生态挑战的过程中,承担了缔造新合法性和新执政基础的使命。毋庸置疑,随着代际的更替和时间的流逝,凭借革命资本所具有的权威基础对新型的干部精英来说已经不再凑效。这就要求新干部精英必须通过新的使命的担当重塑权威。

总之,当代中国干部精英在多重参数的制约之下,克服了西方政治精英权贵化、被资本俘虏的倾向。与此同时,借助新型的知识资源、丰富的经验和能力,当代干部精英完成了与古代政治精英的决裂。相对于国民党政权的政治精英,改革开放时期的干部精英则具有更多的现代意识和现代使命感,并踏上了重新缔造权威基础的道路。新时期干部精英之复合型特性的形成是一个多重动力系统孕育出来的。

(二)使命政治的动力学:自我激励与竞争压力在现代化进程中,特定的发展阶段和发展目标对新型干部精英的成长线路和能力结构有着不同于以往的规定性。现代化进程对干部精英的能力要求实际上是具有两重性:一是变革的能力,二是实践的能力。变革的能力依赖于新的理念与愿景,它要求中国各层干部精英要扮演一种“政治家”或“领导者”的角色。而实践的能力依赖于丰富的工作经验及对本土情况的熟知,它要求各层精英要拥有落实理念和愿景的政策设计能力和制度设计能力。由此,我们发现,当代中国的干部精英在其晋升的过程中,大多都经历了一个从“基层”向“高层”的成长线路,尽管周雪光认为能够突破地域边界的精英只是少数,但不可否认的是跨越科层等级上升为高层精英的群体,都是从基层历练出来的。这与选举制国家通过明星化的选举策略占据高层职位的群体是有着很大不同的。对于当代中国的治理和发展而言,周雪光所关注的受制于地域和科层边界的“亦官亦吏”的群体是很重要的,同样,穿透科层和地域边界、从基层成长起来的高层精英可能更为重要。这一成长线路强化了上层、中层与下层之间的联系,避免了历史上秦代中层与下层之疏离、东汉上层与中层的断裂以及明清两代中层与下层的断裂等诸种情形(参见许倬云,2006:94-102)。因此,当代中国的干部精英具有政治家导向与官僚导向相结合的特点。当代干部精英的这种复合型特点是与他们内在的使命意识以及发展战略所营造的竞争压力结构紧密联系在一起的。

1.从身份到使命:使命政治生成的文化—心理动力

官员在中国是一种身份的象征,表明政治身份的一个重要指标就是干部(官员的现代称谓)与群众的区分。今天,尽管这种身份意识还部分存在,但与以往不同的是,目前的这种身份是依靠使命支撑起来的,而不仅仅来自官位。换言之,身份与使命是同构的。如果说身份侧重的是与他人之差别特征的话,那么使命就不仅仅意味着公共产品的提供,还包含着推进国家建设、捍卫整体正义、提高现代化水平、弥补私营组织之缺陷等诸多内涵。从传统干部制度延续下来的政治使命、改革开放时期产生的现代化使命以及道德化使命,都压在了干部精英群体的肩上。

从干部精英自身来看,其使命意识的生成与传统中国儒家所倡导的天下观念是密切相关的。这一天下观塑造了中国干部精英极强的自我激励动力。流淌在中国干部精英血液中的这种动力,在其他任何一个国家几乎都是看不到的。由使命这一“新内圣”开出的驱动发展之“新外王”,乃是塑造新干部精英的文化—心理机制。我们甚至可以说,身份是需要使命来支撑的,缺乏使命支撑的身份在现代化的进程中是难以延续下去的。以发展为导向的使命政治是近三十多年来中国与过去以及其他发展中国家相区别的最为重要的标志之一。如果说资本主义精英制度的奥秘在于把人的欲望引导到对财富和权力的追求之中(参见赫希曼,2003),那么中国干部制度的奥秘就在于把人的欲望引导到追求现代化成果和天下责任之现代转化的轨道之上。

2.地方政府间的竞争:经济竞争压力下的使命政治

中国发展道路的独特性也许就在于地方政府直接作为竞争的主体介入到市场和其他一切领域之中。张五常认为,在中国各级政府中,最有条件作为一种主体介入到市场竞争中的行政层级单位就是“县”。也许是作为“百里之县”的行政层级单位正好满足了作为一竞争主体的条件。因为它不大不小,既有进行组织和规划的空间优势,又有一定的规模效应。像在苏南地区,就是以县(县级市)级竞争作为外部动力激发区域经济快速发展的典型案例。其他省份以县为载体的经济竞争格局也正在形成之中。张五常(2009:158)认为,如果要想复制中国的经济发展模式,需要该地区没有顽固的利益阶层,也要有像中国共产党那样的组织来推行。“如果没有政府或共产党的主持,中国的经济制度不会近于奇迹般地发展起来。”(张五常,2009:166)虽然县最有条件成为经济竞争的主体,但是,我们发现,在平行的各级地方政府之间都有竞争关系的存在。相对于计划经济时代来说,这是地方政府所面临的迥然不同的政治生态。发展的刺激作为最为重要的动力被注入到了各级地方政府之间,由此也促使了干部制度中竞争式和追赶式目标动力的生成。

(三)使命政治的动力学:党管干部的现代效应尽管干部精英群体的自我激励以及竞争压力结构是缔造使命政治的重要动力,但它显然还不是决定性的因素。从根本上来说,使命政治的生成来自党管干部的现代效应。与现代化进程相匹配的党管干部的原则,决定了使命政治与经济发展、国家建设与民族复兴等宏大目标的内在契合与统一。

1.路线与干部:缔造使命政治的价值动力

西方学者一直迷惑不解的是,中国没有西方式的竞争式民主,哪里来的责任政治呢?这种意识形态偏见只关注基于政治交易而产生的“责任”(accountability)机制,而忽视了潜藏在一个民族中的“使命”(mission)。 按照西方政治学理论的理解,政治责任指的是各种组织对政府官员行为的约束以及选民对政府官员进行处罚的权力。西方学者讲的责任机制,更多地是指存在于选举这种较为成熟的政治场域结构中的部分,而忽视了与特定历史时期相匹配的政治使命;西方国家构建真正的民主体系乃是20世纪的使命。实际上,不同的时代孕育不同的政治使命,此为政治史演进之通例。

所以,基于中国历史、文化传统以及近代国家命运所孕育出来特定的政治使命,往往是目前西方国家在选举活动中疲于奔波的政治家所不能理解的。因为在选举这一政治活动中,政党就是一个通过获取权力以控制政府的组织或联合(coalition),博克(Burke)所说的共同理念对于很多政党来说并不存在。5西方民主理论非但不能解释西方政治精英权贵化的现象,更不能解释中国执政体系中使命政治的历史源头、文化源头、理论源头和制度源头。毛泽东(1991:526)说:“正确路线确定之后,干部就是决定的因素。”中国干部精英是服从于整个国家路线安排的。在一般意义上说来,任何国家的官僚集团都包含着一种争取自身利益最大化的经济人取向。这一取向会使导致官僚集团对公共使命的忘却。如何克服这一困境呢?洛克(1889-1890:91-92)寄希望于立法机关,他认为,一个国家的成员是通过立法机关之联合并团结成为一个协调的有机体的。立法机关是给予国家以形态、生命和统一的灵魂;分散的成员因此才彼此发生相互的影响、同情和联系。但是,随着行政机关的扩张和立法机关越来越成为一种黄昏机构,其为行政机关注入灵魂的能力就颇值得怀疑了(参见刘建军、何俊志、杨建党,2009)。与之相反的是,中国凭借党管干部的原则,将价值、理想和道德因素注入干部制度之中,有效地降低了这一经济人取向对中国干部制度的侵蚀,抵御了这一经济人取向对国家整体利益的分割,而且还依靠路线的力量,把干部制度纳入到超越这一取向的轨道上来。这就意味着,中国的干部制度是有灵魂和价值关怀的,它塑造了中国干部精英以独特的工作伦理和社会主义精神。这与苏联巨变前夕旧的党—国精英形成了鲜明的对照。在20世纪80年代的苏联,绝大多数党—国精英都是追求名利的人,而不是执着于某种意识形态,从没有考虑过苏联社会的未来选择方向。换言之,苏联解体的动力不是来自社会底层,恰恰是来自放弃社会主义制度的高层精英,因为他们相信从社会主义转变成资本主义能使其变得更加富有(科兹、威尔,2008:117)。苏联解体是一场大众行动缺席的巨变(杜甘,2010:260)。缺乏灵魂和信仰的政治精英是苏联解体真正的罪魁祸首,由此使得苏共执政体系失去了坚定的支持者与捍卫者。

2.干部精英的选拔、调控与更新:缔造使命政治的制度动力

干部制度不是静止的,而是处于动态运作过程之中的。首先,干部精英的培养与选拨制度是决定性的一环。政党承担着精英的吸收和使用的功能,它发挥了为公共职位准备和录用候选人这一重要机制(Hague and Harrop, 2001:167)。政治的关键是培养什么样的人以及任用什么样的人。因此,干部制度是封闭性的还是开放性的,将直接决定一个政党的生命力。世界上所有国家的政党都几乎把发现精英和选拔精英作为政党的第一要务。就是在美国这样的国家,政客进入政治舞台中央的前提是得到党内实力派和财阀的赏识与选拔。上选下在先,下选上在后,因为他们知道富有召唤力的政治明星是该党获取政权最为重要的砝码。从程序上来说,中国干部精英的选拔制度是相当严格的。程序上的严格性并没有妨碍优秀人才的录用与选拔。从整体上来看,录用和选拔标准的现代性特色已经越来越明显。干部精英的选拔标准体现出与现代化、发展、全球化高度通约的一面。

其次,对干部精英的调控乃是保证国家一体化的重要举措。依靠晋升制度和调动制度构建起来的调控体系,是中国干部制度的重要特色。晋升制度既是一种动力机置,也是一种调控手段。晋升制度为干部制度注入了不断进取的动力,但同时也为党管干部提供了制度化的保障。而调动制度既防止了地方官员与地方势力相共谋的趋势,又为各级政府官员熟知国情提供了一条便捷的通道,还可以通过地方干部精英在空间上的横向流动促使发达地区的发展经验得以扩展甚至移植,这对于构筑一个均质化的执政基础是有作用的。干部精英的流动在某种程度上可以起到缩减地区差异和强化地方之间相互联系的功能。中国干部制度中的调控机制不仅仅是致力于对干部精英的控制,其最大奥妙在于实现了与现代化和巩固执政基础的双重嫁接,这是改革开放时期干部制度的最大特色所在。

最后,依靠退休制度完成了干部精英的更新。干部职务终身制的废除是当代中国政治建设所取得的重要成果。在社会发展速度加快、社会组合方式变革速度快捷以及政治生态环境快速转化的情境特征下,特别要求干部精英必须较为快速地完成吐故纳新的任务。因为旧的知识结构不足以应对崭新的情境变化之需要。

3.反腐败与干群精英群体的净化:营造使命政治的逆向动力

对于任何一个政党来说,反腐败都是抗拒自我瓦解力量的旗帜和策略。任何国家都有腐败现象,但并不意味着任何国家都有消解腐败之危害的能力。中国共产党可能是所有第三世界国家中最强而有力的反腐败的执政党。在与东南亚国家、非洲和拉美国家的比较中,中国共产党反腐败的信心、举措以及成效显然是有目共睹的。从干部制度建设的角度来看,反腐败是强制性的干部精英的净化机制。在统一性的干部体系中,人们往往因为个别腐败者的存在而产生一种绝对性的整体评价,这是政治评价和政治心理中的放大效应所致。因此,反腐败不仅仅是一种政治态度和治国策略,更是一种政治价值的体现。反腐败通过一种逆向运动构成了使命政治的动力。

毫无疑问,干部制度是共产党执政的极为重要的制度基础。一方面,干部制度中的使命政治使得中国在持久稳固的现代化轨道上运行,另一方面,共产党又扮演了这一使命政治的生成者、注入者和保障者的角色。但是,干部制度中的问题也是不容忽视的。

首先,作为上级派出者的地方干部精英,有的人出于不惜以牺牲地方长期利益为代价也要实现自己晋升的期望,因而并不将政策的落实者与执行者、资源的扩充者(推动地方经济发展)和地方公共事务的发现者和维持者这三重角色自觉地结合起来。这就要求中央政府或者高层政区(主要是省)要改变考核干部群体政绩的参数结构。一般来说,在奉行地方自治和联邦制的国家中,人们对基层政府的信任程度往往胜过对高层政府和联邦政府的信任程度。与之相反的是,在奉行单一制和中央集权的国家,人们对高层政府和中央政府的信任程度会胜过对基层政府的信任程度。其部分原因是因为地方民众认为作为上级派出者的干部是难以对下负责的。在我们的调查中发现,有的地方因为在13年中更换8个市委书记,不仅丧失了经济发展的机遇,也加剧了来自社会的不信任,地方治理的质量也随之下降。政党理论认为,政党一方面是社会孕育出来的,与此同时,政党也是社会认同的型构者(Boix,2009:503)。因此,一党执政体系要想在政党吸收国家和国家吸收政党这一双重过程中避免成为一种一元系统(萨托利,2006:70),就必须把政党—社会关系纳入到执政体系中来。从干部制度的角度来看,它必须要对地方官员任期长短和地方治理的相关性进行科学研究,从而能够有效地进行制度设计以克服上述不良影响。

其次,一个值得注意的现象就是,任何政权持续的时间越长,其内部既得利益集团抵制新的社会精英进入政治舞台的愿望也就越强烈,这对我党的治国方略和执政方略都将提出崭新的挑战与要求。将考试制度与发现机制、培养机制结合起来,已经成为一些省市吸纳精英的途径,这样的尝试无疑是有积极意义的。

最后,在金字塔型的政党国家体系之中,上层职位的稀缺性必然导致很多干部精英并不能获取晋升的机会,如何在名望、工资、待遇等方面平衡职位获取者和职位晋升无望者的关系,也关涉干部制度之动力的开发和执政基础的稳固,因为获得预期收益是当代所有国家官僚制得以运转的一个基本动力之一。

总之,任何制度最终都要落实到对越轨行为的约束、消极行为的剔除以及积极行为的激励这三个方面上来,干部制度尤其如此。因此,为干部制度注入灵魂,开发干部制度的动力,提高干部精英的净化程度,强化使命政治在“自上而下”和“自下而上”双重线路上的贯通力度,对于巩固执政基础就具有特别重要的意义。总之,改革开放时期干部精英的使命意识和现代化努力越强,中国现代化的程度就越高,执政基础就越稳固;共产党为干部制度注入的价值资源越丰厚,克服干部制度之弊端的成效越高,现代化成果的保障力度和拓展力度就越大,执政基础也就越稳固。因此,干部制度与共产党执政方略是互为因果的关系,干部制度是共产党执政体系的重要制度基础,共产党又是保障干部制度成功运转的重要变量。其互为因果的机制塑造了干部精英群体将内部动力与外部动力融为一体的使命政治,这一使命政治铸就了中国道路的有效性和独特性。

三、结语中国国家治理的秘密是一个异常复杂的问题。本文无力解决这一宏大的问题,故以聚焦于地方和基层治理的秘密来替补。毫无疑问,古代中国地方与基层治理在当代中国的延续、继承是一个不争的事实。其中,官吏分途作为古代中国国家治理的人事制度安排,依然具有其延续性和再生性。中国地方和基层治理中官僚群体、派生群体和雇佣群体的三分,与官吏分途有着异曲同工之妙。但是在中国当前的“编制硬约束”制度下,官僚群体和派生群体在中国地方和基层治理中基本上成为一个“常量”,而雇佣群体成为一个“变量”。结合周雪光在中国地方和基层治理中提出的层级分流模式和我们提出的群体三分模式,我们认为决定地方和基层治理绩效的因素实际上可以浓缩为两个:一是官僚群体中进入层级分流序列的那部分干部或精英,二是真正将公共政策落实到每一个家庭的雇佣群体。一方面,进入层级分流的极少数干部群体是地方发展和基层治理的引领者和决策者;另一方面,雇佣群体的规模和数量则是社会稳定、政策落实、强化国家与社会交接和贯通的决定性因素。同样,如果进入层级分流的那一部分少数精英群体在素质和远见上出了差错,雇佣群体缺乏有效的激励,且在规模和数量上难以满足经济和社会发展的需要,那么,地方和基层治理的问题也就层出不穷了。

表面上,本文是作为对周雪光《从“官吏分途”到“层级分流”:帝国逻辑下的中国官僚人事制度》的一个回应与补充,实际上,在其背后是则是“政治学”与“社会学”的一种对话。本文提出群体三分是更接近官吏分途的延续者与变异者。层级分流与群体三分,共同构成了地方和基层治理的两大主干。本文对地方治理群体复杂性和交互性的关注,与周雪光的研究思路是一致的,因为两者都摒弃了把地方和基层政府视为“均质理性人”研究传统。本文进一步提出,官吏之间在数量和规模上的不对称与目前官僚群体、派生群体和雇佣群体在数量和规模上的不对称是相通的。雇佣群体是影响地方和基层治理绩效的重要因素。进入层级分流的精英群体或干部群体,尽管大部分难以突破地域和系统的边界,但他们亦官亦吏的特点,并不是一个纯粹的理性计算的集团,除了具有经济学和社会学意义上的理性之外,还拥有政党所赋予的使命。中国共产党已经认识到,不能在挥霍政治资本的轨道上丧失大好机遇。于是,依靠对传统政治优势的创造性转化,中国共产党对地方和基层精英群体或干部群体重新注入关怀与灵魂,已经开始启动。中国共产党对整个正式制度所注入的使命,催生了一种集现代政党组织与和传统人生哲学于一身的使命政治。使命政治是对晋升锦标赛政治的一个补充,它是解释中国的巨变和崛起的重要视角之一。

注释:1. 数据来源:北京市史志办公室.2004.北京志·人事志[M].北京出版社.对该书相关数据的整理。

2. 《中共上海市杨浦区街道工作委员会上海市杨浦区人民政府街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定》,http://ypbb.shyp.gov.cn/Pages/Detail.aspx?id=83803&cid=5837,访问时间2015年11月9日。

3. 治理群体差序化示意图中的波纹结构表示权力距离(powers distance),官僚群体距离权力中心最近,派生群体次之,雇佣群体距离权力中心最远。示意图中的箭头表示不同群体之间的流动方向,派生群体中的部分人员能成为官僚群体,雇佣群体中的部分人员既能成为派生群体也能成为官僚群体。

4. 治理群体等序化示意图中的图形面积大小表示不同群体在基层政府中的数量,其中雇佣群体的数量最多,官僚群体次之,派生群体的数量最少。在表示官僚群体的图中,虚线以上的部分表示在官僚群体中有小部分人能进入层级分流序列,他们就属于周雪光教授所指的地方精英群体;在表示派生群体的图中,虚线以上的部分表示在派生群体中有小部分人能成为官僚群体;在表示雇佣群体的图中,虚线以上的部分表示在雇佣群体中有小部分人能成为官僚群体和派生群体。

5. 参见Kathleen Bawn等2006年为美国政治学年会提交的论文:《一种关于政党的理论》(A Theory of Political Parties),英文版,2006年10月6日。

| [1] |

陈家建. 2010.法团主义与当代中国社会[J]. 社会学研究(2): 30-43. ( 0) 0)

|

| [2] |

多姆霍夫, 威廉.2009.谁统治美国[M].吕鹏、闻翔, 译.南京: 译林出版社. ( 1) 1)

|

| [3] |

杜甘, 马太.2010.国家的比较: 为什么比较, 如何比较, 拿什么比较[M].文强, 译.北京: 社会科学文献出版社. ( 2) 2)

|

| [4] |

顾炎武.2006.日知录集释(全校本)[M].上海古籍出版社. ( 1) 1)

|

| [5] |

赫希曼, 艾伯特·奥.2003.欲望与利益[M].李新华、朱进东, 译.上海文艺出版社. ( 1) 1)

|

| [6] |

黄仁宇.2001.黄河青山——黄仁宇回忆录[M].北京: 生活·读书·新知三联书店.( 1) 1)

|

| [7] |

科兹, 大卫、弗雷德·威尔.2008.来自上层的革命[M].北京: 中国人民大学出版社. ( 1) 1)

|

| [8] |

李友梅, 等.2014.城市社会治理[M].北京: 社会科学文献出版社. ( 1) 1)

|

| [9] |

刘建军.2009.古代中国政治制度十六讲[M].上海人民出版社. ( 1) 1)

|

| [10] |

刘建军、何俊志、杨建党.2009.新中国根本政治制度研究[M].上海人民出版社. ( 1) 1)

|

| [11] |

洛克, 约翰.[1889-1890]1964.政府论(下)[M].叶启芳、夏菊农, 译.北京: 商务印书馆. ( 1) 1)

|

| [12] |

毛泽东.1991.毛泽东选集(第2卷)[M].北京: 人民出版社. ( 1) 1)

|

| [13] |

萨托利, 乔万尼.2006.政党与政党体制[M].王明进, 译.北京: 商务印书馆. ( 1) 1)

|

| [14] |

王奇生.2009.党员、党权与党争[M].上海书店出版社. ( 2) 2)

|

| [15] |

许倬云.2006.从历史看领导[M].桂林: 广西师范大学出版社.( 1) 1)

|

| [16] |

张纯明.1942.中国政治二千年[M].北京: 商务印书馆. ( 1) 1)

|

| [17] |

张五常.2009.中国经济制度[M].北京: 中信出版社. ( 1) 1)

|

| [18] |

赵世瑜.1994.“作者序”[G]//赵世瑜.吏与中国社会.杭州: 浙江人民出版社: 2. ( 1) 1)

|

| [19] |

赵子建.2013.基层政府人员编制隐性膨胀问题研究[M].北京: 国家行政学院出版社. ( 1) 1)

|

| [20] |

郑永年.2013.中国的“行为联邦制”——中央-地方关系的变革与动力[M].北京: 东方出版社. ( 1) 1)

|

| [21] |

Bocock, Robert. 1978. Freud and Modern Society: An outline and analysis of Freud’s sociology. New York: Holmes & Meier Publishers, Inc. ( 0) 0)

|

| [22] |

Boix,Carles.2009.“The Emergence of Parties and Party System.”In The Oxford Handbook of Comparative Politics, Edited by Carles Boix and Susan C. Stokes. Oxford: Oxford University Press:503 ( 1) 1)

|

| [23] |

Hague, Rod and Martin Harrop.2001.Polilitical Science: A Comparative Introduction (3rd edition).New York: palgrave. ( 2) 2)

|

| [24] |

Lee, Ching Kwan and Shen Yuan. 2011.“The Anti-Solidarity Machine?Labor Nongovernmental Organizationsin China.”In Sarosh Kuruvilla, Ching Kwan Lee and Mary E.Gallagher (eds.). From Iron Rice Bowl toInformalization: Markets, Workers and the State in a Changing China. New York, NY:Cornell University Press: 173-187. ( 1) 1)

|

| [25] |

Qian,Yingyi and Barry R.Weingast. 1997.“Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives .”Journal of Economic Perspectives (11):83-92. ( 1) 1)

|

| [26] |

Tsai, Lily L. 2007.“Solidary Groups, Informal Accountability, and Local Public goods Provision in Rural China.” American Political Science Review 101(2): 355-357. ( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36