2. 台湾“中央研究院”社会学研究所

2. Institute of Sociology, Academia Sinica

阶级是导致社会经济不平等的重要因素之一(Wright,1997),现代社会的阶级结构与阶级流动趋势更是社会转型理论的核心议题(Grusky,2000;Kerbo,2006)。在过去对欧美工业国家的研究中,有些发现工业化初期可能会导致阶级流动几率上升(Lipset and Zetterberg,1959;Blau and Duncan,1967),但在工业化近乎完成之后,就会迈入流动几率既不平等又相对稳定的阶级复制状态,而且各国趋势有各自的历史特色(Featherman and Hauser,1978;Erikson and Goldthorpe,1992)。但这些研究分析的对象多半是二战后的欧美先进资本主义国家(Wright,1985;Chan and Goldthorpe,2007;Hendrickx and Ganzeboom,1998)和少数东欧前社会主义国家(Wong,1996),忽略了帝国主义时代广大亚洲、非洲与拉丁美洲殖民地国家的阶级结构与阶级流动。

从日本殖民统治时期的台湾地区政治经济分析文献来看,自矢内原忠雄(1985)的“资本主义化”与“无产化”理论提出之后,后继的学者争论的重心在于农业部门发展是否走向市场均衡(川野重任,1969),日本资本与台湾地区本土资本之间的竞争与发展趋势(涂照彦,1991),以及在“米糖相克”1的市场竞争之下,小农维生的生产模式是否得以顽存(柯志明,2003)。主要的争论都集中在农业的产业结构或阶级对抗的效应,除了少数对日本殖民统治时期工业化的描述性研究之外(张宗汉,1980),有关整体阶级流动或工业部门阶级结构的发展并没有可靠的数据支持。

最近,新数据的积累为日本帝国主义殖民统治下台湾地区的阶级分析带来一线曙光。运用2003年以来“中央研究院”“历史人口研究计划”建立的“日据时期户籍数据库”数据,本文将首次探索日本殖民统治下台湾地区的阶级结构,并针对日本殖民统治时期的相关政治经济文献,验证当时阶级结构或阶级流动的理论假设。本文整理了台湾地区12个抽样村里共计约18 700户户籍资料中对户长及父母亲的职业注记,运用新韦伯派阶级分类法(Erikson and Goldthorpe,1992),将当时的台湾地区民众分为四类与七类阶级位置,分析不同出生世代的阶级结构,并以多元逻辑回归统计模型估计其阶级流动的几率。

研究发现,无论在农业部门还是工业部门,越晚出生的世代(尤其是1895年后的出生者),其无产阶级化的趋势越明显,而且糖业资本集中的中南部地区比北部地区更明显;其次,工业部门的本土雇主与自雇者大幅减少,显示日本垄断资本对台湾地区本土资本的竞争优势导致台湾地区工商业部门的无产化;第三,农业部门人口比例衰退的趋势在20世纪20年代之后逐渐稳定下来,可能是“米糖相克”与家户生计逻辑造成的结果;第四,一方面受“农业台湾”的日本殖民政策限制,另一方面受家庭生计逻辑的影响,台湾地区的专业管理阶级或资本家在子女分户时仍经常划分农地给后嗣,因此出现工业部门人口回流农业部门的向下流动这一特殊现象,然而已经靠农业就业的人口却难以流向工业部门。与欧美的工业国家及台湾地区战后阶级流动比率偏高的一般趋势相比,本文展现了日本帝国主义殖民统治下的阶级结构无产化与阶级流动”再农业化”的特征。

二、日本殖民时期的台湾地区阶级研究由于—战后欧美殖民地的去殖民化这个特殊的时代背景和资本主义福利国家工人运动逐渐被制度化(Lipset,1959;Korpi,1978;Esping-Andersen,1990),二战后发展起来的社会分层研究将研究焦点放在先进资本主义的阶级结构与阶级流动上(Blau and Duncan,1967;Treiman,1977;Erikson and Goldthorpe,1992;Wright,1997)。前帝国主义殖民地的阶级分析不是被纳入一般的工业化社会的行列(例如韩国与台湾地区)(Koo,1990;蔡瑞明,1997,2008),就是缺乏可靠的历史数据用来研究。

近年来,欧美学术界对工业化过程中带来的阶级流动模式及其跨国差异的研究兴趣逐渐增长,利用各种历史档案中的个体数据来研究社会流动及其变化的分析范式,逐渐在社会学与历史学界流行起来(van Leeuwen and Mass,2010)。截至目前,已有个别欧美国家的研究成果,包括英国(Miles,1994;Lambert,Prandy and Bottero,2007)、美国(Grusky and Fukumoto,1989; Guest,Landale and McCann,1989;Guest,2005)、法国(Fukumoto and Grusky,1993)、荷兰(van Leeuwen and Mass,1997)、瑞典(Maas and van Leeuwen,2002)和匈牙利(Lippényi et al.,2013)等,吸引个别学者进行跨国比较研究(如比较英国与美国)(Long and Ferrie,2007),也激起阶级流动长期趋势的争论(Xie and Killewald,2013)。例如,研究发现在1811—1915年的荷兰乌得勒支省,父代地位对子代地位获得的影响日趋增加(Zijdeman,2010),而在1800—1890年的瑞典,二者之间关系却逐渐式微(Maas and van Leeuwen,2002);李派尼(Lippényi et al.,2013)对比1865—1950年间的匈牙利职业结构后发现,首先,农业从业者(地主以及农业熟练工人)规模总体降低,但受农产品价格影响偶尔也有增加;其次,农业工人和低技术工人总量增加;第三,受工业化和城市化影响,非体力劳动工人数量增加,绝对流动率和相对流动率都有上升。而关于精英阶层是否可以维续他们的优势地位,研究结论不一。有学者声称,在工业化之后,由于教育重要性的增加,家族企业减少,加之一系列降低社会不平等的政策的推行,使得非精英阶层得到更多机会流入精英阶层(Kaelble,1985),其他学者却未发现这一趋势(van Leeuwen and Maas,1991)。

在台湾地区,日本帝国主义殖民统治下的阶级分析通常是发展研究的附属议题。如柯志明(2003)的理论回顾所言,经济学者如川野重任(1969)对台湾米谷市场的分析并没有阶级不平等、阶级冲突或社会流动的概念,甚至刻意逃避殖民地的种族歧视议题。受马克思(Marx,1977)与列宁(Lenin,1977,1939)讨论俄国帝国主义农业集中化与帝国主义论等著作的启迪,矢内原忠雄(1985)的经典之作《日本帝国主义下之台湾》为我们提供了基本的阶级结构与阶级流动理论。

矢内原忠雄认为,台湾总督府以租税与法令推动资本主义化,其中又以当时世界贸易活动中最重要的产品之一的糖业生产现代化最为重要,包括提供日资减税、工厂证照与甘蔗收集区的垄断、基础建设与贸易保护等激励机制。除了达成财政平衡并有助于经济成长之外(吴聪敏,1993),在驱逐外资并压制台湾地区本地资本的政策下,其造成的后果是,“减低台湾人资产家的资本竞争力”并使“台湾一般人民无产者化”(矢内原忠雄,1985:80)。这个观点显然来自马克思和恩格斯(Marx and Engels,1998)对资本主义阶级结构无产化的推论,在殖民地更显得阶级对立与民族矛盾重合。

矢内原忠雄的“无产化理论”提供了既简约又可以用数据否证的阶级结构发展命题。在大抵承认矢内原忠雄部分贡献的前提下,涂照彦(1991)透过对米与糖两种产业链的比较,对台湾地区本土资本与农民所面对的无产化趋势提出修正,认为20世纪20年代中期所出现的“米糖相克”现象使得台湾地区本土资本得以逃脱帝国主义对日资垄断糖业的扶持。然而,在20世纪30年代军需工业化的时期,台湾地区本土资本被再次合并到日本帝国主义的整体发展中,走回被收编与衰退的老路。涂照彦(1991)认为,日本帝国主义殖民统治下台湾地区的发展不应被归纳为“资本主义化”,而应该被称为“殖民地化”,虽然“米糖相克”呈现了本土资本的抵抗,不过日资也充分利用了本地原有的租佃剥削关系来进行资本积累。综观整个日本殖民统治时期,即使与日资有竞争与合作关系,台湾地区的本地资本仍难以避免走向没落。

延续涂照彦对矢内原忠雄的批评,柯志明(2003)进一步分析了“米糖相克”背后的生产模式联属与阶级关系。他从列宁与恰亚诺夫(Chayanov,1986)争论的旨趣出发,批评列宁与矢内原忠雄的“简单线性无产化论”,也修正了恰亚诺夫与川野重任以来的理性小农模型,以世界体系下依附型低度发展与具体阶级冲突之历史脉络的观点来看待台湾地区小农家计生产既保存又分解的现象。柯志明(2003)认为,由于后进的日本帝国主义无力全盘改造原有的土著租佃关系,台湾地区的资本主义依附型发展有别于其他糖业殖民地的大农场体制,总督府与日资只能不情愿地利用原有的小农家计生产方式进行资本积累,小农则利用“米糖相克”的市场制度缝隙,配合商品化生产,并提高单位生产力而得以顽存。

虽然柯志明厘清了涂照彦过度简化的日本资本与台湾地区本土资本的对抗模型,但其研究中有关阶级结构或阶级流动的观点仅限于农业部门,在理论与经验证据上留下一些空白。首先,相对于涂照彦将1935年以后的军需工业化时期纳入观察范围,同时也分析了工业部门的资本组成。柯志明的研究焦点几乎全部集中在农业,对工业部门的阶级结构并没有提出新理论或挑战。其次,从矢内原忠雄、川野重任、涂照彦,一直到柯志明,没有任何一部著作直接使用职业数据来分析阶级议题。例如,矢内原忠雄(1985)仅用了1925年国势调查的一些加总层级数据的表格作为脚注,来证实工业部门里资本集中化与日资的优势;涂照彦(1991)则将上述趋势延伸到20世纪40年代,两者都未直接分析台湾地区资本家或无产者的人数或比例变化;对农业部门里的阶级结构,柯志明(2003:177-178)与涂照彦同样使用了农业基本调查书当中的一些数据,以小业主的数量与比例未明显衰退(佃农也未显著增加),以及耕地面积没有明显的长期集中趋势,来证实“米糖相克”之下小农生计经济的韧性(resilience),却也未能反驳工业部门无产化的理论预测。

为了更好地利用现有数据探讨日本帝国主义殖民统治下台湾地区的阶级流动,我们试图提出以下三个待实证检验的研究假设。首先,由于台湾总督府遵照“工业日本、农业台湾”的殖民政策纲领,其目的在于把台湾地区逐步打造成为一个为日本进一步现代化和工业化输送原材料的农业基地。这样,伴随着时间的推移,对农业从业者和体力劳动者的需求就会更大,所以我们提出以下两个研究假设:

“阶层壁垒假设”:父代为体力劳动者/农业工作者的人很难向上流动到其他部门。

“后生世代无产化假设”:相较于较早出生的世代,后生世代更有可能被无产化。

其次,由于总督府不允许台湾地区的本土资本独立开办企业,只能与日本资本联合开办,这样无疑会导致大多数台湾本土上层与中层阶级被收编或破产,而农地作为一种家庭可传递的资源,加之深受儒家家户文化影响,中上层阶级可能会将农地资源再分配给后代,以维续后代生存。这样就会出现一种特殊的人口从上层回流到底层的现象。

“再农业化假设”:较高阶级户长后代会回流到底层阶级,即被“再农业化”。

三、数据来源与阶级分类本文的数据来源是台湾“中央研究院”的“历史人口研究计划”所建立的“日据时期户籍数据库”(以下简称“数据库”),1905年台湾总督府建立全台户口数据,从1920年到1940年,每隔五年举行一次户口普查(也称“国势调查”),留下大批完整档案(林宗弘、曾惠君,2014),但未成为学术研究工具,直到武雅士(Arthur P. Wolf)与庄英章的一系列研究成果的出现才引起学术界注意。2003年,在“中央研究院”支持下,海内外十余位学者开展历史人口研究计划,挑选人类学者深入研究的地点,作为收集与整理日本殖民统治时期户籍数据的抽样依据,陆续将台湾地区各地户籍数据数据化。我们申请到以下12个地点的数据,包括台北州的大稻埕和入船,新竹州的竹北、北埔、峨眉和关西,台中州的大甲、神冈、鹿港和竹山,高雄州的九如和东港,共约18 700余户。除了职业信息,数据库还提供前任与现任户长的出生年份、前后任户长性别与族群身份[祖籍为福建人、广东人(多数为客家人)、平埔族或“蕃人”亦即高山族等],现任户长排行与兄弟姐妹人数等,这些信息有助于厘清影响台湾地区民众阶级流动的家庭因素。

当然,数据库的抽样原则与职业数据仍有一些缺点。首先,数据库所抽取的12个地点并非全台湾地区各级行政区的分层随机抽样,而是人类学观点下的立意抽样,特别关注客家族群与家庭议题。然而,从我们所使用的因变量与自变量——子女与父母的职业或阶级分类来看,尚无系统性的抽样偏误,因此,我们随后将说明处理职业类别分布的加权方式,使之趋近于全台湾地区的总体数据。

其次,户籍簿上的职业登录资料有先天缺陷。原则上,总督府的相关规定要求户内所有人在职业更换时都必须随时变更登记,但实际执行起来却有困难,派出所或保正、甲长特别关注标注为特种行业与犯罪的人员,因此,通常一般民众的职业信息是在每五年一次的户口普查期间所登录的,而不是完整的职业生涯史,而且很多户内就业人口并未被完整记录。一个七八口之家的户籍本内,往往只有两三人登录了职业,其中又以户长为主。由于当年户籍数据建构过程所造成的数据遗漏等困难,在数据库数字化过程中,工作人员选择录入户长的第一份工作与最后一份工作,而前任户长在“续柄”,也就是交接时,往往会流失其最后一份工作信息(未登记或死亡)。在这些数据限制下,我们无从得知户籍簿上的第一份工作与最后一份工作的始末年代。检视并且排除上述遗漏数据问题后,我们得到主要是1935—1940年(1945年因战争而导致户籍信息遗漏较严重)18 700多位现任户长(包括已经续柄者或未更换者)的最后一份工作信息,他们第一次被登记时的职业,以及4 000多位前任户长的职业信息,也确认这些户长之间是直系血亲关系,亦即父母与子女。

最后,我们需要提醒读者本研究结果的普适性仍然受到数据代表性的局限,而且短期内不易透过新样本的补充而使整体抽样随机化。事实上,在前述的社会阶层历史数据中,除了荷兰历史数据库(Historical Sample of the Netherlands)之外,大部分数据都不是随机抽样,所以本文虽然做了加权处理,但我们的研究结论更适用于数据库目前所涵盖的12个乡镇或相关县市,而不宜推论到全台湾地区。随着数据库的不断扩充,我们期望在未来的研究中克服这一不足。

(一)从职业名称到阶级分类近年来,历史社会学家研究社会分层时常用职业作为主要变量,而非教育、收入或财富,原因在于过去人们所受的正式教育差异不大,而收入或财富虽然差异很大,但这样的数据很少被保存或公开,所以,职业为测量历史上人口的社会经济地位提供了最为可靠的信息(van Leeuwen and Maas,2011)。本文数据库只包含户主的职业信息,缺少其教育和收入信息,故与先行研究一致,本文采用职业作为主要分析变量。

由于户籍簿上所登记的户长职业名称绝大多数是日文汉字,与中文汉字语意有些不同,在取得现任户长与前任户长登录在户籍簿的职业名称后,数据管理的第一步是翻译职业工作内容。在前台中县政府出版的《日据时期户籍登记法律及用语编译(增修版)》(2005)一书第八章第二节,整理了当时台中州所有登录职业的中文翻译对照表,我们核对了数据中的大多数职业,仅少数未出现于台中州户籍登记的职业类别,难以理解的日文汉字则透过日中辞典与相关学者协助查证,2在职业与阶级分类原则上,我们主要依据下列关键词来划分户长工作类型:

1.雇主或自雇者凡户籍上标注为业、业主者,翻译为农业或工业的所有权人,包括雇主或地主;商、行商、小卖翻译为服务业所有权人,依据台中县政府(2005)的翻译,上述职业类属包括固定与流动摊贩。

2.农业部门的业、业佃或佃。部分租地生产的自耕农,佃可能为租地的佃农或旱田的误译,而且这个错误校正后,我们仍无法区辨农业部门里的不在地地主、自耕农、半自耕农或佃农。

3.受雇者凡户籍上标注为雇人、被雇人,翻译为稳定受雇劳动者(雇人与被雇人意义相同);买卖、贩卖翻译为受雇服务者,佣、被佣翻译为临时工、派遣工或日工。

4.技术条件师、职翻译为技术工人(师傅),长、书记或工头翻译为基层管理者;凡户籍上注记为工、苦力、助手或小使等,及其他未注记之佣人、被佣人、雇人、被雇人,均翻译为非技术工人。

在社会阶级划分的原则方面,基于现实数据的信息不足与对理论关注重点之间的妥协,在本文中,我们选择以新韦伯派的EGP阶级架构(Neo-Weberian EGP Class Schema)进行阶级分类(Erikson and Goldthorpe,1992:38,Table 2.1)。依据上述的雇主与自雇者、农业部门的自耕农或佃农、受雇者与技术条件等工作类型的标注,本文采用了EGP七阶级分类法与四阶级分类法两种可以互换的阶级区分方案:

Class Ⅰ+Ⅱ:技术管理阶级,四分类法时归类为“(一)专业管理者”。

Class Ⅲ:白领受雇者,四分类法时归类为“(一)专业管理者”。

Class Ⅳa+IVb:非农雇主或自雇者,四分类法时归类为“(二)雇主或自雇者”。

Class Ⅳc:地主或自耕农,四分类法时归类为“(三)农业工作者”。

Class Ⅴ+Ⅵ:体力技术管理工人,四分类法时归类为“(四)体力劳动者”。

Class Ⅶa:体力非技术工人,四分类法时归类为“(四)体力劳动者”。

Class Ⅶb:农场受雇者,四分类法时归类为“(三)农业工作者”。

使用EGP阶级分类法的原因有二。首先,与新马克思主义的阶级分析法相比(Wright,1997),EGP阶级分类法明确区分了农业就业人口与工商业就业人口。过去欧洲各国工业化时期的阶级流动研究显示,农业人口的阶级流动机会远远低于工商业人口(Erikson and Goldthorpe,1992:第4章),但新马克思主义的分类法却将自耕农与工商业的自营作业者放在拥有生产工具的同一类。而在20世纪初期,白领受雇者通常拥有较高级的文字处理与服务技能,很难与当时的无产阶级例如苦力放在同一类,若按照新马克思主义分类法,有违我们对日本殖民统治时期台湾地区阶级相关文献与现实历史脉络的理解。其次是操作上的困难。在本数据库里,雇主与自雇者混在Class IVa+IVb之中无法区分和辨别,技术与管理人员也难以分割,因此,职业分类信息不足也使我们不敢贸然采用新马克思主义阶级分类。基于上述两个主要理由,我们还是采用了EGP阶级分类法。

数据库来自台湾地区的12个地区的子样本,依据EGP七阶级分类之后,其阶级结构呈现于表 1。如表 1所示,在本数据库12个子样本中可以分为北部6个地区(大稻埕、入船、竹北、北埔、峨眉和关西)与中南部6个地区(大甲、神冈、鹿港、竹山、九如和东港),北部与中南部又可以各自分为城市化与工业化较高的大稻埕(农业人口百分比为14.5%)、入船(3.4%)、大甲(6.9%)、神冈(34.3%)和鹿港(17.7%),与基本上还是农业为主的其他区域,例如九如的农业人口高达87.2%,这个阶级结构的比较表显示,样本所涵盖的城乡与地理分布仍然有足够的多样性。

| 表 1 户长现职的EGP七阶级分类:样本来源地区别的人数与百分比(%) |

数据库经阶级分类后的族群与性别差异请参见表 2。表 2的左边前三行数据分别显示样本中的福建人、广东或客家人与高山族的阶级结构,由于人类学者过去的立意抽样偏好汉人客家村落或闽客杂居的村落,使得整个抽样不符合当时台湾地区人口的比例,例如仅有一户日本人(统计暂时并入闽南人处理)与少数高山族;然而,从福建人与客家人两群等比例对照的比较研究设计来看,我们的阶级分类还是凸显了两族群的阶级结构差异:福建人的农业人口仅占33.5%,雇主或自雇者、体力劳动者则分别占了24.6%与36%,但客家人的农业人口却高达70.5%,雇主或自雇者、体力劳动者只分别占12.5%与14.3%,显示较晚移民来台的客家人集中在丘陵农村或工商业较不发达的地区,其阶级地位偏低;包括平埔族的人,其阶级结构则介于两者之间,并且更接近福建人。3

| 表 2 户长现职(七等级)与族群、性别分布(%) |

此外,表 2左边第4、5行显示男性现任户长与女性现任户长之间的阶级结构有很大差异,女性能成为户长者,往往是非农部门的受雇者,其中无产阶级占33.4%。但在1935年的国势调查中,女性有职业者当中的农民比例为80%,远高于男性的农民比例(66%),样本中女性户长的阶级结构可能严重偏离一般女性有职业者的阶级结构,显示女性户长值得特别研究,但仍不宜过度推论。

(二)阶级与世代(时期):无产化的趋势由于我们无法从数据中获得可靠的职业史信息,尤其是样本中户长更换工作的时间,仅有现任户长在1935—1940年的最后一份职业,而现任户长最初职业与最终职业的阶级分类的相关系数高达0.98,显示1905—1940年大多数户长成年后没有经历过阶级流动,因此我们以每十年一个世代来划分样本,以便于分析各出生时代的年龄群体的阶级结构的变化。假设个人的阶级位置在30岁以后就趋于稳定,那么19世纪50年代的出生者就可以代表19世纪80年代30岁世代的阶级结构,20世纪初出生者可以代表20世纪30年代30岁世代的阶级结构,我们以此证据来间接推论不同时代的阶级结构变化。

表 3显示EGP阶级分类框架下以上十年为一组的户长现职的世代比较。较大的变化包括:(1)雇主或自雇者:1850—1879年的出生世代中占约21%,随后世代逐渐下降,到1910年后出生者仅占15%;(2)体力非技术工人:1850—1879年的世代中约占23%,随后世代逐渐上升,1910年后出生者逼近30%;(3)地主或自耕农:1850—1879年的世代中约占41%,在1880—1899年的出生世代迅速下降到35%,1900年后的出生者却稳定在34%,这个数据显示1925年后的“米糖相克”确有稳定农业人口的效果;(4)农场受雇者:1859年前出生者仅占6.5%左右,随后每个世代以1—2%的速度稳定增加,1910年后的出生者超过了15%。

| 表 3 户长现职(七阶级分类)之世代(时期)变迁 |

从未加权样本的18 000多位户长跨越60年的七个出生世代来看,工商业部门里的雇主与自雇者从19世纪80年代世代(1910年30岁)起减少了6%,而体力非技术工人成长了7%;地主或自耕农减少了6%以上,农场受雇者则成长了8%以上。在1900年之后世代的地主与自耕农就业比例的衰退减缓,可能是由于“米糖相克”而趋于改善,但整体而言,在1879年之后的各世代里,工商业与农业无产者总共增加约16%。从上述12个样本地区的描述统计来看,矢内原忠雄的“无产化理论”虽然简化,却大致符合史实。

(三)描述统计与加权方式本文主要从阶级、地区与世代来简化数据分类。在阶级方面,我们按照前述的EGP七分类与四分类的转换方式,将技术管理阶级与白领受雇者合并为专业管理者,将体力技术管理工人与体力非技术工人合并为体力劳动者,并将农民(地主与自耕农)与农场受雇者合并为农业工作者,最后保留雇主与自雇者。在地区方面,我们将12个样本地区先缩减到四大地区——新竹地区、台北地区、中部地区与南部地区。在进行上述简化之后,表 4为现任户长之四分类阶级在四大地区之内的阶级结构百分比,显示台北与台中地区的样本与新竹及南部相比远为工业化。为了简化随后的模型,我们更进一步将地区分为北部地区(合并新竹与台北)与中南部地区,并且尝试以两地区来进行统计分析。在世代方面,我们将1895年以前的出生者与1895年后的出生者区分开来,后者反映了20世纪初以后逐渐就业者之阶级结构与阶级流动特征。

| 表 4 户长现职(七阶级分类合并为四阶级分类)在四大地区的分布(%) |

本研究各个重要变量未加权之前的描述统计请参见表 5,通过此表可以发现一些数据抽样的偏向。例如,与1930年国势调查的数据相比,数据库的12个地区汇总样本具有新竹地区人口数较多,客家人较多,高山族与日本人太少,非农业部门比例较高,女性户长仅占13.6%,以及户长的平均年龄偏高等特征。由于我们的研究兴趣主要在职业与阶级方面,而户长性别与年龄也显示,户长这个职位虽然可以代表家户中的主要经济收入者,但其实未必能代表所有人口,因此对统计结果的解释或许要更为谨慎。表 6则呈现了未加权之前的变量之相关系数矩阵,显示变量之间的基本关联。

| 表 5 主要变量之简单描述统计表 |

| 表 6 主要变量之间简单相关系数矩阵 |

其次,为了处理样本职业与阶级跟总体之间的误差(而不是调整所有变量或类别的权数),我们选择以1930年的国势调查的产业人数分配对样本进行加权调整。表 7说明1930年国势调查时不同性别就业者的产业结构,男性在第一产业(农林渔牧)、第二产业(工业制造业)与第三产业就业人口的比例分别为66.2%、10.6%与23.4%;女性在三级产业就业人口的比例则分别为80.0%、7.5%与12.5%;但在日据数据库的12个地区汇总样本中,男性在三级产业就业人口的比例分别为50.5%、26.7%与22.6%;女性这三项就业人口比例则为42.9%、49.7%与6.5%。我们就以这六个组别之间的倍数,对两性的三个产业别就业人口进行加权,例如男性第一产业的就业者权数就是66.2%除以50.5%,亦即每个男性农民加权大约1.3倍。对所有样本实施简单合理的加权后,我们可以进行更为复杂精致的统计估计。

| 表 7 1930年国势调查与样本数据中产业别的比例(%)以及加权权数 |

因为本研究的因变量是类别变量,所以选用多元逻辑回归(Multinomial Logistic Regression,MNL)模型来估计1905—1940年台湾地区的代际阶级起点与终点的关系(Hendrickx and Ganzeboom,1998;Agresti,2002;蔡淑铃,2004;陈婉琪,2005),因变量是三类阶级流动终点——专业管理者、雇主或自雇者、体力劳动者相对于农业工作者的几率比(odds-ratio)。模型中的正负回归系数显示受访者抵达各阶级位置时,该变量影响其相对于农业工作者几率比率的高低。

模型中第一组自变量是影响代际流动的上一代户长阶级虚拟变量,由于职业信息有限,我们同样将其简化为四类,并且以专业管理者为对照组。其次,户长本人的性别、年龄与年龄的平方项可能影响其阶级流动终点,本文列为控制变量。第三,我们发现在1895年之前出生与之后出生的世代,代内阶级终点的概率有显著变化。此外,二战后台湾地区阶级流动研究发现了族群的影响力(吴乃德,1997;王甫昌,2008),我们简单假设广东或客家人会对阶级流动产生负面影响。最后,考虑在华人家庭中排行与分户的影响(Chu,Xie and Yu,2007),我们将户长排行与分户的户数列为重要的解释变量。表 8报告MNL模型的估计结果,显示几项代际流动变化的特征。

| 表 8 全台汇总数据子女代户长阶级类属的多类逻辑回归估计结果(1905—1935) |

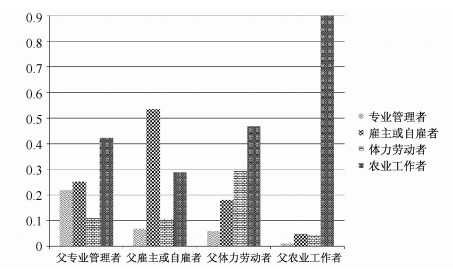

首先,如同过去新韦伯派阶级分析的研究发现(Erikson and Goldthorpe,1992),如图 1所示,在日本殖民统治时期的台湾户长,父母的阶级位置对子女代际阶级流动造成严重的限制:父母为雇主或自雇者时,子女多继承父母的阶级(54%的几率)而较难进入专业管理者阶级(7%);类似的,父母为体力劳动者时,子女多继承父母的阶级(29%)或成为农民(46%),而较难进入雇主与自雇者(17%),更难以进入专业管理者阶级(5%);父母为农业工作者造成最严重的阶级流动障碍,据加权估计后有89%的几率继承农民的阶级位置,其少数流出(向上流动)的困难程度,依序较难以成为专业管理者、雇主与自雇者,相对较易成为体力劳动者。其次,相对于男性,统计显示,女性想流出农业部门明显更为困难,而年纪较大者比较容易成为专业管理者。此外,广东或客家人更容易被限制为农业工作者,相对更难以进入工商业阶级位置。以上结果表明我们的“阶层壁垒假设”得到经验支持。

|

图 1 前户长(父母代)最终阶级位置对户长最终阶级位置估计几率的影响 |

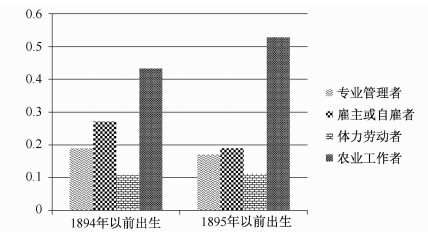

在控制了父母的阶层位置、性别与族群对户长阶级流动造成的限制后,表 8显示1895年后出生的世代虚拟变量对进入体力劳动者的回归系数明显偏高,即该世代较无产化。图 2显示农业就业与无产化程度的世代差异:相对于1895年以前出生的世代,1895年后出生的世代进入专业管理者的几率稍低2%,成为雇主或自雇者几率低了将近8%,成为体力劳动者的几率高了2%左右,成为农民的几率高了8%。总之,1895年之后出生(1925年时的就业人口主力)的世代较无产化,“后生世代无产化假设”得到支持。

|

图 2 1935年左右户长阶级位置的世代差异 |

当我们将样本分为北部与中南部两群进行同样的模型估计时,发现1895年后出生世代无产化主要出现在中南部样本,也就是日资糖业占有经济霸权的地区,年轻世代无产化相对更严重。值得注意的是,或许是战争导致粮价上涨所致,张宗汉(1980:231)发现在1936—1943年,台北市农民的平均收入相对提升,高于大多数低技术工人,这也部分解释了北部农业部门流出率有限,甚至有可能导致无产者再农业化。

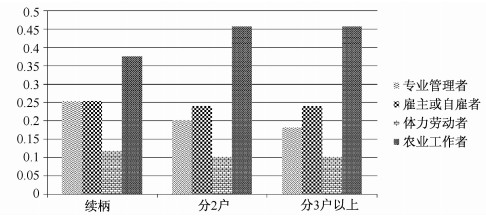

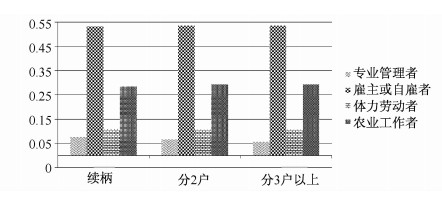

最后,我们的统计分析也呈现非资本主义的家庭生计逻辑。一方面,前任户长是以整个家庭分散风险的方式来划分后代继承的财产,另一方面,农地仍然是家庭财产中的重要部分,因此导致较高阶级前户长的子女出现再农业化。图 3与图 4分别展示了前户长为专业管理者与雇主或自雇者时分户数量与阶级继承的效果。图 3显示,当专业管理者的户长后代只有一人续柄时,其继承专业管理者与成为雇主或自雇者的几率各为25%左右,仍有38%的几率成为农民或地主,但是当分户为两到三户时,其落入农业部门的几率就上升到46%。图 4显示当雇主或自雇者之前户长续柄时,新户长继承雇主或自雇者的财产与阶级位置的几率在50%以上,只有28%成为农民或地主,当分户为两到三户时,后代成为体力劳动者与农民的几率也会小幅上升。有趣的是,与最近的研究发现类似,与二战后初期到1970年的统计数据相比,日本殖民统治时期继任户长的排行对阶级继承的影响似乎很有限(Wong and Wen,2013)。总之,由于台湾地区工业资本面对总督府扶植的日资的竞争劣势,专业管理者与资产阶级似乎采取了分户同时分地的方式来提供后代生计,导致较高阶级户长后代的再农业化,“再农业化假设”被证实。

|

图 3 前户长为专业管理者之分家户数与户长现职之间的关系 |

|

图 4 前户长为雇主与自雇者之分家户数与户长现职之间的关系 |

帝国主义统治下殖民地的阶级结构与社会流动一直是学界研究的空白。本文梳理了已有研究对日本帝国主义殖民统治下的台湾地区的阶级分析,发现其主要争论都集中在“米糖相克”等政治经济现象或农业阶级结构,对于工业部门阶级流动或阶级结构的变化,鲜有研究使用职业数据或阶级分析的工具来实证检验相关理论命题。

本研究利用台湾“中央研究院”的“历史人口研究计划”所提供的“日据时期户籍数据库”,运用新韦伯派阶级分类法,将当时的台湾地区民众分类为4到7类阶级位置,分析不同出生世代的阶级结构,并以MNL统计模型估计其阶级流动的几率。研究发现,无论在农业部门还是工业部门,尤其是1895年后的出生者,其无产阶级化的趋势更明显,而且糖业资本集中发展的中南部地区比北部地区更为明显;其次,工业部门的本土雇主与自雇者大幅减少,显示日本的垄断资本对台湾地区本土资本的竞争优势导致台湾地区工商业部门的无产化;第三,农业部门人口比例衰退的趋势在20世纪20年代之后逐渐稳定下来,可能是“米糖相克”与家户生计逻辑所造成的结果;第四,在总督府的产业政策限制下,台湾地区的专业管理阶级或资本家在子女分户时,仍经常划分农地给后嗣,造成工业部门人口回流农业部门的特殊现象,然而农业人口却明显难以流向工业部门。

研究显示,台湾总督府歧视本土资本与以发展农业,尤其是以扶助日资垄断的糖业为主的相关政策,严重压制了台湾地区资产阶级与中产阶级的成长,以及整个社会的阶级流动,导致当时年轻人口无产阶级化,也间接解释了20世纪20年代工农阶级运动形成的社会基础。矢内原忠雄(1985:96-97)以后的学者注意到,1925年彰化“二林事件”后出现农民抗争风潮,争取民主的台湾民众党政治路线逐渐“左倾”,在蒋渭水领导下进行工人组织与串联,1928年成立台湾工友总联盟,同年台湾共产党成立,其中许多领导人是受过新式教育的“左派”青年(陈翠莲,2013),这个青年世代面对的是对殖民地人民的制度歧视与落入无产阶级的处境。尽管这些运动组织四分五裂,各地爆发的农民与工人抗争却如燎原星火,总督府因为无法承担阶级斗争恶化的风险而粗暴镇压。从历史比较的观点来看,20世纪30年代总督府对台湾地区工农革命的忧虑不全是空穴来风(Moore,1966;Skocpol,1979)。

20世纪20年代后台湾地区农业部门的阶级结构变化较小,工业部门是否出现无产阶级化的现象?相对于以农业部门为主的文献,我们认为工业部门无产化的趋势与农业部门的家户生计经济逻辑并存而不矛盾(Lewis,1954),在总督府系统性协助日资的制度限制下,矢内原忠雄的“无产化理论”仍符合工业部门的现实。其次,我们也同意所谓殖民地化或依附型低度发展下,台湾总督府限制本土工业资本发展是导致农业部门阶级结构相对稳定与阶级流动停滞(或小农顽存)的主要原因。反观二战后初期土地改革大幅提升自耕农比例(Wang,2002),对小农肥料换谷的国家剥削机制(Ka and Selden,1986;刘志伟、柯志明,2002),加上以劳力密集产业与中小企业为主(Hamilton and Biggart,1988; 柯志明,1993)和出口导向的工业化(黄富三,1977;文崇一,1989;Haggard,1990),就带来截然不同的阶级流动效果(谢国雄,1989;孙清山、黄毅志,1997;许嘉猷、黄毅志,2002)。

本文补充了台湾地区在日本殖民统治时期阶级流动经验研究的空白,有助于我们重建20世纪以来台湾地区阶级结构与阶级流动转型的长期历史趋势。如前所述,除了农业部门的文献争论之外,日本殖民统治时期的阶级分析并不完善。本文的分析显示,从1905年到第二次世界大战前夕,台湾地区在日本帝国主义的经济整合与二元结构下,形成农业部门阶级结构相对稳定(但农场雇工也在增加),工业部门就业者无产化甚至再农业化与阶级流动停滞的整体趋势,也造成20世纪20年代末期工农阶级的抗争政治风潮。

从跨国长时段阶级比较研究的角度来看,台湾地区户籍数据的宝贵之处在于保存了殖民时期阶级结构与阶级流动相关信息,这是全球包括亚非拉地区在内的前帝国主义殖民地极少见的详细数据。研究结果显示,在二战后台湾地区工业化之前,日本帝国主义殖民统治下的台湾地区工业部门阶级结构无产化,甚至再农业化的现象,偏离一般资本主义工业国家或殖民母国的阶级结构与阶级流动趋势,相对于自由派的工业化或现代化理论,日本殖民统治下的台湾地区更接近“依赖论”或“世界体系理论”的分析(Wallerstein,1983; Walton,1987;Ka,1995)。

本文验证了日本殖民统治下台湾地区工业部门无产化、中上层阶级子女再农业化、整体阶层结构与社会流动停滞的现象,较符合“依赖论”或“世界体系论”等“左派”文献的观点。与欧美日等殖民母国工业化过程中“正常”阶级流动趋势相比,日本帝国主义殖民统治下的台湾地区阶级不平等可以视为一般工业化阶级流动理论的异例,为其他亚洲、非洲与拉丁美洲各地在殖民时期阶级结构与阶级流动的理论分析提供一个初步的参照点。

注释:1. “米糖相克”指的是在日本殖民统治下的台湾地区稻米与甘蔗互相竞争农地的现象,由于稻农多为小农或佃农,可以在甘蔗与稻米之间转作,如果米价上升便放弃种甘蔗,而糖厂则倾向夺取更多农地并使用农业工人大量种甘蔗来压低制糖成本,“米糖相克”背后反映糖业垄断资本扩张与农民的利益冲突与阶级结构的矛盾(柯志明,2003)。

2. 感谢黄郁麟、柯志明与林星辰的协助,以及梁秋红的意见。本文的职业翻译与分类原有附表,由于篇幅过长暂时删除,有兴趣者请向作者洽询。

3. 原因参见柯志明(2001)的研究。

| [1] |

蔡淑铃.2004.高等教育的扩展对教育机会分配的影响[J].台湾社会学(17):47-88.( 1) 1)

|

| [2] |

蔡瑞明.1997.“Leaving the Farmland: Class Structure Transformation and Social Mobility in Taiwan”[G]//九○年代的台湾社会.张苙云,等,主编.台北:“中央研究院”社会学研究所:15-55.( 1) 1)

|

| [3] |

蔡瑞明.2008.台湾社会阶层与社会流动的研究:一个倒U字形的发展趋势[G]//群学争鸣——台湾社会学发展史.谢国雄,主编.台北:群学:137-176.( 1) 1)

|

| [4] |

陈翠莲.2013.百年追求:台湾民主运动的故事卷一:自治的梦想[M]. 新北市:卫城出版社.( 1) 1)

|

| [5] |

陈婉琪.2005.族群、性别与阶级:再探教育成就的省籍差异[J].台湾社会学(10):1-40.( 1) 1)

|

| [6] |

川野重任.1969.台湾米谷经济论[M].林英彦,译.台北:台湾银行经济研究室.a( 2) 2)

|

| [7] |

柯志明.1993.台湾都市小型制造业的创业、经营与生产组织——以五分埔成衣制造业为案例的分析[D].台北:“中央研究院”民族学研究所.( 1) 1)

|

| [8] |

柯志明.2001.番头家:清代台湾族群政治与熟番地权[D].台北:“中央研究院”社会学研究所.( 1) 1)

|

| [9] |

柯志明2003.米糖相克:日本殖民主义下台湾的发展与从属[M].台北:群学.( 5) 5)

|

| [10] |

黄富三.1977.女工与台湾工业化[M].台北:牧童出版社.( 1) 1)

|

| [11] |

林宗弘、曾惠君.2014.户口的政治:中国大陆与台湾户籍制度的比较研究[J].中国大陆研究(1):63-96.( 1) 1)

|

| [12] |

刘志伟、柯志明.2002.战后粮政体制的建立与土地制度转型过程中的国家、地主与农民,1945-1953[J].台湾史研究(9):107-180.( 1) 1)

|

| [13] |

矢内原忠雄.1985.日本帝国主义下之台湾[M].周宪文,译.台北:帕米尔书店.( 5) 5)

|

| [14] |

孙清山、黄毅志.1997.台湾阶级结构:流动表与网络表的分析[G]//九○年代的台湾社会.张苙云,等,主编.台北:“中央研究院”社会学研究所:57-101.( 1) 1)

|

| [15] |

涂照彦.1991.日本帝国主义下的台湾[M].李明俊,译.台北:人间出版社.( 4) 4)

|

| [16] |

台中县政府,编.2005.日据时期户籍登记法律及用语编译(增修版)[M].台中:台中县政府.( 1) 1)

|

| [17] |

台湾省行政长官公署统计室,编.1947.台湾省五十一年来统计提要[M].台北:台湾省行政长官公署统计室.( 1) 1)

|

| [18] |

王甫昌.2008.族群政治议题在台湾民主转型中的角色[J].台湾民主季刊(2):89-140.( 1) 1)

|

| [19] |

文崇一.1989.台湾的工业化与社会变迁[M].台北:东大图书股份有限公司.( 1) 1)

|

| [20] |

吴聪敏.1993.1910年至1950年台湾地区国内生产毛额之估计[J].经济论文丛刊(2):127-175.( 1) 1)

|

| [21] |

吴乃德.1997.槟榔与脱鞋,西装及皮鞋:台湾阶级流动的族群差异及原因[J],台湾社会学研究(1):137-167.( 1) 1)

|

| [22] |

谢国雄.1989.黑手变头家:台湾制造业中的阶级流动[J].台湾社会研究季刊(2):11-54.( 1) 1)

|

| [23] |

许嘉猷、黄毅志.2002.跨越阶级界限?兼论“黑手变头家”的实证研究结果及与欧美社会之一些比较[J].台湾社会学刊(27):1-76.( 1) 1)

|

| [24] |

张宗汉.1980.光复前台湾之工业化[M].台北:联经出版社.( 1) 1)

|

| [25] |

Agresti,Alan . 2002. Categorical Data Analysis (2nd Edition). New York:Wiley.( 1) 1)

|

| [26] |

Blau,Peter M. and Otis Dudley Duncan. 1967. The American Occupational Structure. New York:Free Press.( 2) 2)

|

| [27] |

Chan,Tak Wing and John H. Goldthorpe. 2007.“Class and Status:The Conceptual Distinction and Its Empirical Relevance.”American Sociological Review 72(4):512-532.( 1) 1)

|

| [28] |

Chayanov, Alexander V. 1986.The Theory of Peasant Economy,edited by Daniel Thorner,Basile Kerblay and Robert E. F. Smith, with a foreword by Teodor Shanin. Wisconsin:The University of Wisconsin Press.( 1) 1)

|

| [29] |

Chu,C. Y. Cyrus,Yu Xie,and Ruoh-rong Yu. 2007.“Effects of Sibship Structure Revisited: Evidence from Intra-Family Resource Transfer in Taiwan.”Sociology of Education 80(2):91-113.( 1) 1)

|

| [30] |

Erikson,Robert and John H. Goldthorpe. 1992. The Constant Flux:A Study of Class Mobility in Industrial Societies. New York:Oxford University Press.( 6) 6)

|

| [31] |

Esping-Andersen,Gosta. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Oxford:Polity Press.( 1) 1)

|

| [32] |

Featherman, David L. and Robert M. Hauser. 1978. Opportunity and Change. New York:Academic Press.( 1) 1)

|

| [33] |

Fukumoto,Ivan K. and David B. Grusky.1993.“Social Mobility and Class Structure in Early-Industrial France.”In Building European Society: Occupational Change and Social Mobility in Europe, 1840-1940, edited by A. Miles and D. Vincent. Manchester: Manchester University Press:40-67.( 1) 1)

|

| [34] |

Grusky,David B. and Ivan K. Fukumoto. 1989.“Social History Update: A Sociological Approach to Historical Social Mobility.”Journal of Social History 23(1):221-232.( 1) 1)

|

| [35] |

Grusky,David B. 2000.“The Past,Present,and Future of Social Inequality.”In Social Stratification: Class,Race,and Gender in Sociological Perspective,edited byDavid B. Grusky. Boulder: Westview Press:3-51.( 1) 1)

|

| [36] |

Guest,Avery M. 2005.“Frontier and Urban-Industrial Explanations of US Occupational Mobility in the Late 1800s.”Social Science Research 34(1):140-164.( 1) 1)

|

| [37] |

Guest,Avery M., Nancy S. Landale, and James C. McCann.1989.“Intergenerational Occupational Mobility in the Late 19th Century United States.”Social Forces 68 (2):351-378.( 1) 1)

|

| [38] |

Haggard,Stephan.1990.Pathways from the Periphery:The Politics of Growth in Newly Industrializing Countries. Ithaca:Cornell University Press.( 1) 1)

|

| [39] |

Hamilton,Gary G. and Nicole W. Biggart. 1988.“Market, Culture, and Authority: A Comparative Analysis of Management and Organization in the Far East.”American Journal of Sociology (94):S52-S94.( 1) 1)

|

| [40] |

Hendrickx,John and Harry B. G. Ganzeboom. 1998. “Occupational Status Attainment in the Netherlands,1920—1990. A Multinomial Logistic Analysis.”European Sociological Review 14(4):387-403.( 2) 2)

|

| [41] |

Ka,Chih-Ming and Mark Selden 1986.“Original Accumulation,Equity,and Late Industrialization: The Cases of Socialist China and Capitalist Taiwan.”World Development 14(10-11):1293-1310.( 1) 1)

|

| [42] |

Ka,Chih-Ming. 1995. Japanese Colonialism in Taiwan: Land Tenure,Development,and Dependency,1895-1945. Boulder, Colorado: Westview Press.( 1) 1)

|

| [43] |

Kaeble,Hartmut.1985. Social Mobility in the Nineteenth and Twentieth Centuries:Europe and America in Comparative Perspective.Leamington Spa, England: Berg.( 1) 1)

|

| [44] |

Kerbo,Harold R. 2006. Social Stratification and Inequality:Class Conflict in Historical,Comparative,and Global Perspective. New York:McGraw-Hill.( 1) 1)

|

| [45] |

Koo,Hagan. 1990.“From Farm to Factory:Proletarianization in Korea.”American Sociological Review 55(5):669-681.( 1) 1)

|

| [46] |

Korpi,Walter. 1978. The Working Class in Welfare Capitalism:Work,Unions,and Politics in Sweden. London:Routledge & Kegan Paul.( 1) 1)

|

| [47] |

Lambert,Paul,Kenneth Prandy,and Wendy Bottero. 2007.“By Slow Degrees:Two Centuries of Social Reproduction and Mobility in Britain.”Sociological Research Online 12 (1). ( 1) 1)

|

| [48] |

Lenin,Vladimir I. 1939.Imperialism:The Highest Stage of Capitalism. NY:International Publishers.( 1) 1)

|

| [49] |

Lenin,Vladimir I. 1977.The Development of Capitalism in Russia:Vol. 3 of Collected Works. Moscow:Progress Publishers.( 1) 1)

|

| [50] |

Lewis,W. Arthur. 1954.“Economic Development with Unlimited Supplies of Labour.”The Manchester School 22(2):139-191.( 1) 1)

|

| [51] |

Lippényi,Zoltán,Ineke Maas,and Marco H. D. van Leeuwen. 2013. “Intergenerational Class Mobility in Hungary between 1865 and 1950:Testing Models of Change in Social Openness.”Research in Social Stratification and Mobility (33):40-55.( 2) 2)

|

| [52] |

Lipset,Seymour Martin. 1959.“Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy.”American Political Science Review (53):69-105.( 2) 2)

|

| [53] |

Long,Jason and Joseph Ferrie. 2007.“The Path to Convergence: Intergenerational Occupational Mobility in Britain and the US in Three Eras.”The Economic Journal 117(519):C61-C71.( 1) 1)

|

| [54] |

Lipset,Seymour Martin and Hans. Zetterberg. 1959.“Social Mobility in Industrial Societies.”In Social Mobility in Industrial Society,edited by Seymour Martin Lipset,and Reinhard Bendix. Berkeley:University of California Press.( 2) 2)

|

| [55] |

Maas,Ineke and Marco H. D. van Leeuwen. 2002.“Industrialization and Intergenerational Mobility in Sweden.”ActaSociologica 45(3):179-194.( 2) 2)

|

| [56] |

Marx,Karl and Friedrich Engels. 1998. The Communist Manifesto. London; New York:Verso.( 1) 1)

|

| [57] |

Marx,Karl. 1977. Capital. New York:Vintage Books.( 1) 1)

|

| [58] |

Miles,Andrew. 1994.“How Open was Nineteenth-Century British Society? Social Mobility and Equality of Opportunity, 1839—1914.”In Building European Society:Occupational Change and Social Mobility in Europe 1840—1940,edited by Andrew Miles and D. Vincent. Manchester:Manchester University Press:18-39.( 1) 1)

|

| [59] |

Moore,Barrington.1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy:Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston:Beacon Press.( 1) 1)

|

| [60] |

Skocpol,Theda. 1979. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France,Russia,and China. Cambridge:Cambridge University Press.( 1) 1)

|

| [61] |

Treiman,Donald J. 1977. Occupational Prestige in Comparative Perspective. New York:Academic Press.( 1) 1)

|

| [62] |

van Leeuwen,Marco H. D. and Ineke Maas. 1991. “Log-Linear Analysis of Changes in Mobility Patterns: Some Models with an Application to the Amsterdam Upper Classes in the Second Half of the Nineteenth Century.”Historical Methods 24(2):66-79.( 1) 1)

|

| [63] |

van Leeuwen,Marco H. D. and Ineke Maas.1997.“Social Mobility in a Dutch Province,Utrecht 1850-1940.”Journal of Social History 30(3):619-644.( 1) 1)

|

| [64] |

van Leeuwen,Marco H. D. and Ineke Maas. 2010.“Historical Studies of Social Mobility and Stratification.”Annual Review of Sociology (36):429-451.( 1) 1)

|

| [65] |

van Leeuwen, Marco H. D. and Ineke Maas. 2011. HISCLASS:A Historical International Social Class Scheme. Leuven:Leuven University Press.( 1) 1)

|

| [66] |

Wallerstein,Immanuel. 1983. Historical Capitalism. London:Verso.( 1) 1)

|

| [67] |

Walton,John. 1987.“Theory and Research on Industrialization.”Annual Review of Sociology (13):89-108.( 1) 1)

|

| [68] |

Wang,Hong-zen. 2002.“Class Structures and Social Mobility in Taiwan in the Initial Post-War Period.”The China Journal(48):55-85.( 1) 1)

|

| [69] |

Wong,Raymond Sin-Kwok. 1996.“The Social Composition of the Czechoslovak and Hungarian Communist Parties in the 1980s.”Social Force 75(1):61-89.( 1) 1)

|

| [70] |

Wong,Raymond Sin-Kwok and Fangqi Wen. 2013.“The Later the Less? A Sibling Analysis of Birth Order Effect on Educational Attainment in Taiwan.”Unpubished Manuscript.( 1) 1)

|

| [71] |

Wright,Erik Olin. 1985. Classes. London:Verso.( 1) 1)

|

| [72] |

Wright,Erik. Olin. 1997. Class Counts. London:Verso.( 3) 3)

|

| [73] |

Xie,Yu and Alexandra Killewald.2013.“Intergenerational Occupational Mobility in Great Britain and the United States Since 1850:Comment.”American Economic Review 103(5):2003-2020.( 1) 1)

|

| [74] |

Zijdeman,Richard L. 2010. Status Attainment in the Netherlands,1811-1941. Utrecht:Utrecht University.( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36