从犯罪者选择“着手”的那一刻起,诸种社会建制就已经笼罩其上,偏离日常的失范行为与将其导出日常偏好认知的生活轨迹密切相连。然而,在“罪”与“罚”的衔接处存在着岔道,那些与正常人相对的“非人”将能够免于踏上定罪处刑的惯常流程,“未成年人”与精神病人都被现代法律授予了通行于斯的资格。与精神病人相比,围绕“未成年人”的通路要来的更加明亮与精致。对那些有待成熟的“未成年人”,人们甚至比对待已然成熟的成年人还要温和并富有耐心,只因为他们虽为“非人”,但却比其他的“非人”与“人”都被更殷切地期盼回到日常之中,这种期望的具现就是名为少年司法的以“未成年人”为对象的特殊制度。1

一、问题的提出2015年,中央综治委预防青少年违法犯罪领导小组虽然宣布了“青少年和未成年人的涉罪率、犯罪率2006年以来连续8年下降”的消息,2但实际的犯罪形势却不容乐观。基于《中国法律年鉴》,姚兵(2013)指出,自1990年以来我国未成年犯罪的绝对数量增长迅速,在全部刑事罪犯中所占比例和在14-17岁年龄段人口中的比例不断上升。依据2001年、2010年进行的两次全国未成年犯抽样调查结果,关颖(2012)指出,杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、猥亵妇女及聚众斗殴几类犯罪都出现了不同幅度的上升。与此相对,2011年《刑法修正案(八)》的出台、2012年《刑事诉讼法》修订却不断强化着我国少年司法制度中的“保护”色彩,引进了诸如社会调查制度、罪案封存制度、社区矫正制度等来自美国、日本少年司法的“先进”要素。两相对比,不难看出其中戏剧性的反差。但在学者们津津乐道于我国少年司法制度的“进步”时,却少有人对这种反差进行追问。本文尝试解答的问题,就是应当如何理解少年司法与“未成年人”。

(一)研究现状经过20多年的发展,我国的少年司法研究已初具规模,依据问题指向的不同,大致可以划分为以下三类。第一类,是对少年司法的理论研究,这类研究从探索少年司法的基本理念出发,回顾制度发展历史,尝试建构少年司法的“理想类型”(姚建龙,2003;张鸿巍,2014;于国旦,2012)。第二类,是对中外少年司法实体制度的研究,这类研究或立足于我国的现有少年司法制度(汪建成,2012),或基于美国(姚建龙,2009a;何雷,2013;高英东,2014)、日本(苏明月,2011;华瑀欣,2014a;曲昇霞,2014)及欧洲诸国(安文霞,2012;杨旭,2014;华璃欣,2014b)的立法例子,试图从中提取出可供我国借鉴的经验。第三类,是对少年司法、未成年人犯罪的实证研究,受限于全国范围内官方数据的稀少,这类研究多是在中小范围内借助抽样调查展开的(刘艳红、李川,2015;董毅、王瑞林,2011;徐晓军、夏玉珍,2005)。

在上述三类研究中,第一类研究由于我国少年司法制度历史尚短,亦无相应的学术传统,在理念和制度设计上都以域外成熟范例为参照。第三类研究处于法学与社会学、犯罪学的交界领域,受限于法学传统中实证工具的缺位及犯罪问题的特殊性,数量较为稀少,其中,定量研究以省、市级抽样调查基础上的描述统计为主,质性研究则是通过座谈会、个案访谈进行的犯罪特点、犯罪动机归类,方法的规范程度及分析深度的有限制约了此类研究的参考价值。第二类即对实体立法例的研究占据了学者们绝大多数的注意力,通行的路径是立足法律条文进行逻辑推演、分析利弊进而提出立法建议,这一方面源自于我国少年司法制度的不成熟,对其本身的反思、对域外成熟制度的模仿是实践所需,但另一方面,这种抛开背景谈论制度的思考方式直接地呈现了现阶段研究的局限性,即只关注法律制度,而不去思考更深层的运作机理。

这种以法律制度为中心的思考方式在立法例的研究中显现得尤为突出,学者将他国自成系统的法律制度视为首要,跨过对实践机制的检讨,直接谈论“引进”、“借鉴”,似乎一旦立法完成问题就将迎刃而解。这个问题几乎为目前所有研究所共有,如在理论建构时对制度实践关注不足、在实证研究时止步现象而忽视机理。诚然,作为一个成文法国家,思考法律制度设计、借鉴域外立法经验是我国少年司法制度乃至于任何新设制度所必须的步骤,但它绝不应是唯一的步骤。

(二)社会学视角的引入如何理解一种法律制度?这个问题不仅仅针对某一领域,更适用于法学这一学科下所有的部门。正如布迪厄(1999)所说,无论将法律看作是自主的和封闭的体系的那种形式主义,还是将其看作是权力关系直接反映的工具主义都不免片面,引入一种社会学的视角,即将法律重新置于社会历史背景中去思考,其意义不仅在于向“社会科学”靠拢,更在于利用它可以将反身性植入法学,使之脱离无谓的立场之争。贯穿我国法学家研究范式的中轴,无疑正是形式主义的。形式主义者们将法律尤其是法律文本的推演阐释视作唯一,以从内部修补法律的纰漏为己任,或以哲学思辨的方式去建构理论,或以注释经文的方式去穷究各国立法。沿着这种路径去思考“应该”制定什么样的法律时,法学家擅长使用的三段论推理往往会因大前提难以达成统一导致无疾而终,人们极易陷入理论概念和法条编制的形式漩涡中而难以自拔。

带着社会学的视角,法学家将能够从繁琐的条文中抽身而出,看到法律所赖以栖身的社会世界图景。人们将会发现,特定的法律制度虽然总是指认某种逻辑前提并宣告“本法为此而制定”,但法律和它的逻辑前提都植根于社会实践的土壤之中。形式的争论在这里乃是可以被不同的社会情景所解释的,同时无法说服对方的大前提分裂也将被社会世界的多样性所吸收。而脱离了社会学追问的理论探讨、制度设计和比较法研究则都有“悬浮”的危险,既然抽象的法律总是介入到丰富的实践之中,那么法学势必会与其他社会科学相交汇。当然,将法律嵌入社会历史背景中并不意味着彻底消解其自主性,将法学矮化为社会学的从属,法律本身附着的规范性和法律职业的存在,都使得它内部的运转和内外的互动都遵循着特别的规则。社会学的运用能够发掘法律的实践前提,帮助人们检讨具体的技术条文或判例,但技术性问题的具体解答仍属于法学家的管辖范围。

特定的环境催生了人们对于某一类人、某一类事务或某一种关系的特殊想象,由这些种子萌发的就是各色法律制度。与任何一部法律一样,少年司法也有其特殊的社会历史背景,其文本所载明的固然是“保护儿童权益”等等抽象理念,但实际上使之破土而出的仍是人们对于年幼犯罪者抱持的不同以往的想象。理解少年司法与社会历史背景之间的关系,其关键在于清理少年司法、未成年人与儿童之间的关系。作为法律制度的“少年司法”、少年司法制度所预设的“未成年人”与作为分类法与成人对立的“儿童”都是社会的造物,它们逻辑的和实践的联系共同构成了从社会事实到法律制度的链接。

(三)少年司法的本质1899年,美国伊利诺伊州颁布了《少年法院法》,翌年,日本亦出台了《感化法》,此后欧洲各国相继对少年犯罪问题予以立法。1985年,以西方各国既有少年司法制度为蓝本,第40届联合国大会通过《联合国少年司法最低限度标准规则》(即《北京规则》),设置了关于如何处置未成年人的最低要求。1991年,最高人民法院发布的《关于办理少年刑事案件的若干规定(试行)》是我国首个全国性少年司法规范,其后的《未成年人保护法》(1991)、《预防未成年人犯罪法》(1999)及散落在各部门法中有关未成年人的特殊规定,共同构成了我国的少年司法体系。

在检视少年司法时,人们的注意力通常在具体的制度设计,而制度所结晶的“未成年人”形象却少有人关注。将琐细的条文悬置,作为一种以规制社会实践为目的法律制度,构成其全部制度安排中心的“未成年人”是它的本质所在。以《北京规则》、美国伊利诺伊州《少年法院法》(Juvenile Court Act of 1987)、日本《少年法》及我国相关法律为基础,我将尝试勾勒未成年人的轮廓以澄清少年司法的基本预设。“Juvenile Delinquency”、“少年非行”、“少年事件”等能指的区分将未成年人从“犯罪”、“Crime”中区分开来,而贯穿了审判组织、管辖、程序及处置的具体制度设计的逻辑正是未成年人的藏身之处。

首先,少年法庭、家庭裁判所等与刑事法庭相独立的专门审判组织3秉持着截然不同的审判原则。4基于犯下罪错的未成年人与成年人有着本质差异的确信,以理性为责任基础的审判逻辑让位于治疗逻辑。在角色配置上,温和而熟练的法官5、鲜少登场的检察官使得强硬而锐利的三角形诉讼结构被“国家-未成年人”之间温和的关怀所取代。

在管辖范围上,针对成人的刑事司法仅仅将既成的犯罪事实纳入其追捕射程,但少年司法却并未止步,违法行为、犯罪行为及作为先兆的品行不端都在关注之列。6对此的典型规定是日本《少年法》第三条,该法所管辖的犯下“非行”7的少年,除以14岁为节点区分的“触法少年”、“犯罪少年”外,埋藏着潜在罪错可能的“虞犯少年”也属于规制对象——“存在下列情形,因其性格及环境的影响,在将来有犯罪或触犯刑法之虞的少年:(1)不服从保护者之正当监督。(2)无正当理由而离家出走。(3)与犯罪之人或不道德之人来往,以及出入不当场所。(4)有危害自己或他人的习性。”在这里,权力不复坚持其后发的矜持与克制,从其固守的既成经验事实中溢出,以拦截潜在的恶化可能,因为它确信未成年人不仅拥有着白纸式的纯洁本性,还拥有着强大的可塑性。

进一步,少年司法的程序设置笼罩着隐秘性。非公开审判、案卷封存、前科消灭制度8确保了那些重归日常的未成年人能够彻底隐藏起曾经沾染的污秽,借助社会调查报告制度,9权力不满足于评价犯罪行为所隔断的经验空间,而是将未成年人的习性、家庭及外部生活环境都作为治疗方案的编制依据。显然,人们相信未成年人的罪错都来自于外部污染,而非其本身的变质。

最后,在程序的终端,权力将对成年犯罪者施以与其行为对应的刑罚,而等待未成年人的处置却以非正式(Informal)为特征,10对财产、自由乃至于生命的剥夺在这里被减等甚至免除,取而代之的是道歉、悔过、有限管束及在专门设施进行的非监禁矫正。这种宽宥的出发点是看似悖谬的信任——成年人的成熟理性更加易于歪曲而又难以回复,相反未成熟的未成年人却先天地具有某种善良的萌芽。

概言之,被认为有着“白纸”般纯洁的本性、强大可塑性的“未成年人”是少年司法的根本预设,他们犯下罪错的原因在于外界的不良影响,因此少年司法致力于保护他们免受污染扭曲,专注于治疗而非惩罚。值得继续追问的是,这种“未成年人”的形象究竟植根于何种社会历史土壤?如果其所立足的土壤发生质变,又会给少年司法制度带来何种影响?对这些问题的回答必须回到制度产生的场所才能明确该制度的初始预设如何生成,必须追溯制度的生长过程才能理解國外立法如何演变至今,在此基础上才能去思考在当今的社会历史条件下,我国的少年司法应如何自处。

为回答上述问题,笔者将美国、日本的少年司法及其机制作为分析对象,试图通过比较研究来建构关于少年司法、“未成年人”与儿童的社会学叙事。选择美、日两国,主要出于以下考虑:首先,在我国现有研究中,对美国、日本少年司法的讨论占据了重要地位,分析这两个国家法律背后的社会机制有助于与已有研究相印证,矫正因缺乏社会学关照而产生的偏差;其次,美、日两国现代意义上的少年司法制度都已有了百年左右的历史,其间它们与社会背景不断地充分互动,对于究明其中机理提供了空间;第三,从比较法的角度来看,选择美国、日本兼顾了东西方不同文化背景、大陆法系与英美法系。至于为何不选择直面我国的少年司法制度,则是因为我国的少年司法历史尚短,以1991年为起点至今仅二十余年,这个新生的制度仍以模仿、引入他国成熟范例为主,如前文所述,它与我国现实之间反差多过呼应。

在第二部分,笔者将集中解释近代化进程中新的儿童形象的发明和“未成年人”的诞生的脉络,由此可管窥美国、日本的少年司法制度如何得以建立。在第三部分,将介绍新的社会历史背景如何导致了儿童本身及人们看待儿童的方式发生的变质,进而造成“未成年人”问题意识的式微,使美国、日本的少年司法制度最终走向成人化。文章的最后,笔者将在前述讨论的基础上提出结论,并尝试指出本研究对中国少年司法及法学研究的意义。

二、“未成年人”问题意识的形成 (一)现代儿童的发现现代儿童的发明,对于未成年人的诞生而言至关重要。如前所述,少年司法的确立有赖于人们对未成年人特殊品质的想象,这些想象并非空穴未风,它们形成自某种迥异于过去的儿童形象的对照之中。

对“未成年人”的形象按图索骥,可以追溯至启蒙思想家提供的素材。洛克(2011:106-107)明确了包括儿童在内的无差别、覆盖所有年龄段的人格,并宣称儿童生而蕴含着理性的种子,只是受限于稚嫩尚无法真正运用,“年龄带来自由的同时培育出理性”(洛克,2011:130)。卢梭(2011:31)则将儿童与成人彻底对立,“在人生的秩序中,童年有它的地位:应当把成人看作成人,把孩子看作孩子”。除了独立人格与理性潜能之外,关于儿童的纯洁本性的论述也可以在此被见到。在洛克看来,儿童如同一张白纸,“他们是刚刚来到一个陌生国家的旅客,对于这个国家,他们一无所知”(洛克,2005:196)。同时,他们在本质上是善良的而非邪恶的、纯洁的而非污秽的,“其本性的最初的冲动始终是正确的,因为在人的心灵中根本没有什么生来就有的邪恶”,“他做任何事情,都不能是因为他同别人的关系,而只能是因为自然对他的要求;这样一来,他所作的事情就全都是善的了”(卢梭,2011:45-46)。

如果将上述启蒙思想家赋予儿童的美好品质与“未成年人”典型特质相对照,不难发现其间存在着惊人的一致,未成年人恰恰就是有着纯洁本性、蕴含理性萌芽、因外在污染而犯错的儿童在法律领域的投影。当然,思想史并不能代替社会史的演进,要寻找现代儿童如何在具体的社会语境中生成,还需要回到社会之中。

20世纪60年代,阿利埃斯出版了《儿童的世纪》,宣称“儿童”概念并非自然,称它在中世纪时并不存在,而直到16世纪末、17世纪初才被发现(阿利埃斯,2013)。这部著作开启了20世纪下半儿童研究的大门,同时也引发了许多争议。海伍德指出,阿利埃斯带着现代的“无邪”、“弱小”的儿童概念去阅读历史,未能找到对应概念时即判断儿童并不存在,但正如他的后继者所指出的,儿童概念在历史上有着相当的复杂性,在过去的历史中他们不仅切实地与大人不同,即便各个阶层也拥有自己的不同理解(Heywood,2010)。那么这是否意味着阿利埃斯的发现一无是处呢?其实不然,只不过发现被发明的并非“儿童—成人”这一区分本身,而是有别于过去的“现代儿童”。

在有关现代儿童的问题意识产生以前,儿童更多地被看作是成人的附属物。罗马法中为家父权所笼罩的儿童不仅生杀予夺系于家父,甚至可以与物、奴隶一样进行转让(尼古拉斯,2000:66)。实际上,在19世纪以前的美国社会,也受将儿童视为动产的普通法传统的影响,父母对子女的监护权严厉而恣意,既无须以儿童的福祉为前提,亦可以免于因严苛的管教而承担法律责任。换言之,一方面,法院的普遍规则认为父母不得因向子女施以严厉惩罚而承担民事责任,另一方面,父母也免于因此受到刑事追诉,除非惩罚与子女的过错程度严重失调或构成永久性伤害(Thomas,1971)。明治时代(1868-1911)初期的日本也曾一度存在着类似的情形,不仅法律上仍然保留了父母、祖父母因惩戒不服管教的子女致其死亡不构成犯罪的规定,学校所使用的“修身教科书”也强调子女对父母的绝对服从(下西さや子,2005)。

那么,促成现代儿童产生的关键因素是什么?一般而言,工业化、城市化带来的崭新社会形态,与书写化带来的儿童与成人关系的质变,共同催生了新的儿童观念。这种现代儿童不再是成人的附属物,更是应当受到细致呵护的美好个体。

在社会层面,分工细化、出生率下降和核心家庭的稳定对儿童的产生有着重要影响。随着分工不断精细,童工无法再适用于日益精密的工场劳动,这给儿童们留下了前往学校学习的时间和必要;出生率的稳步下降重塑了小家庭模式,而夭折率的下降让更多的儿童得以生还;新的家庭形态在蜷缩的同时变得更加稳定、温馨,成人对儿童的关爱、保护和教育也就不言而喻了。伴随着社会分层重构的剧烈人口流动,人际交往呈现出崭新的形态,相互依存之余催生了相互制约的需要,人们开始强调道德准则、文明教化要求的“好的行为”(埃利亚斯,1998:155),自我需要内化某种社会强制,此外,有关私下的、秘密的与公开的观念也发生了分离(埃利亚斯,1998:293-294),这使得社会必须建立与之相匹配的控制机制。换言之,处在家庭中心而备受呵护的儿童不仅需要技能的教化,而且更需要将社会强制内化为自我控制。

上述动因将使得教育成为必须的且受控的,使家庭关系中的成人和儿童能够区别开来,使自我控制、道德规训有实施的空间。社会需要足够的知识深度来为教育提供必要和可能,需要充分的信息管控机制来规划教育和发展,需要知识、理性和道德的标准将成人与儿童区分开来,需要足够的秘密与禁忌来施行教化,这些需要所依赖的知识爆炸与信息控制都来源于“口传文化”向“书写文化”的转变。中世纪的孩子与成人生活在同质的口传文化里,他们有机会接触文化中的一切,因此中世纪的儿童与成人行为模式几乎一致(波兹曼,2011:23)。古登堡印刷术的发明带来的书写文化使得广泛传播得以可能,口耳之间的传授转换为主要以眼与书的互动,读者在阅读中退缩回内心,在这样的环境下,“人们对个性的要求变得不可抗拒”(波兹曼,2011:38)。阅读所带来的不仅仅是自我意识的滋长,更重要的是它对日常生活的改变,知识的习得不再借助于人与人的交流,而是人对以书为载体的文化系统的学习。过去在口传中一览无余的平面在“书写-阅读”系统的支持下拓展了存留“秘密”的抽象空间(波兹曼,2011:20),人们的思想由此拓展了深度,逻辑、抽象、自我控制等特质伴随着阅读而沁入骨髓。由此,书写化的力量使得儿童与成人在知识面前区别开来。

随着核心家庭的出现,儿童的独立性愈发受到关注,而精细分工和自我强制的客观需要则使得儿童成为教育的对象,借助阅读能力拉开的距离,成人得以垄断了儿童对信息的摄入。由此,一种独立的、蕴含理性的、本性纯洁的儿童形象在温馨的家庭中、在强调自我审视的社会中、在受控的学校制度中得以酝酿发酵。儿童在拥有娴熟的阅读能力、学会了运用理性进行抽象思考和自我控制前,同时也始终会与那些“不适宜”的信息相隔离,既然如此,启蒙思想家们创造的儿童想象能够与上述趋势相契合就毫不令人意外了。

(二)从儿童到“未成年人”如前文所述,近代化所包含的工业化、城市化及书写化与现代儿童形象之间存在着亲合,也正是因此,在美国和日本,新的儿童观念在类似的社会背景下生根发芽。19世纪初,随着美国的工业化进程逐渐推进,人们逐渐意识到社会和政府应在父母管教不当时主动介入,在纽约、费城、波士顿以及新奥尔良等人口集中的大都市先后出现了大量的私立、公立庇护设施(姚建龙,2008;Thomas,1971)。受以1874年的玛丽·艾伦(Mary Ellen)案为代表的一系列儿童保护诉讼影响,儿童属于动产的理念被否定,儿童权利的重要性得到了广泛接受(杨志超,2014)。日本的近代化在西方国家攫取市场和殖民地的压力下被动展开,它构成了其近代儿童政策的宏观背景(田中真衣,2008)。随着工业化、都市化、核心家庭化在日本的展开,儿童观念在19世纪下半叶出现了转变,他们不再被看成是父母的私有物,人们承认了其作为固有发展阶段的独立性(下西さや子,2005)。此后,出现了以三田救育所、日田养育馆为代表的由宗教团体、社会人士设立的儿童收容设施(田中真衣,2008)。

内涵理性种子的纯洁儿童构成了“未成年人”的原型。在日本少年司法制度发展史中扮演着关键角色的小河滋次郎、留冈幸助、菊池俊谛等人深受以卢梭为代表欧洲教育思想的影响(竹原幸太,2007;森田明,2006:100);而伊利诺伊州少年法院建立过程中,所倡导的误入歧途的、需要国家保护的无辜儿童形象的核心也是来自于这些富有浓厚人道主义意味的想象(斯科特,2008;姚建龙,2008)。需要特别注意的是,对儿童权利的重视和儿童福利运动的发展尚不足以衍生出少年司法制度,美、日两国都是在应对犯罪、进行社会控制的实践需求催发下才做出应对,当然,这些措施都烙印上了为现代儿童所独有的特质。

在美国,由大都市中产阶级女性主导的“儿童庇护所”运动是少年司法制度的起点。继承了普通法以14岁为分界点,14岁以上者一视同仁,7至14岁者推定其具有判断善恶的能力、但可由法院和陪审团反证的传统,最早的美国司法制度对未成年犯罪者的处置十分严苛(Tolley,1990)。由“儿童救星”(Child-Saver)发起的这场运动致力于将“未成年人”从成人刑事程序中分离出来,以非正式程序开展治疗、矫正来取代处罚,它直接确定了少年司法的基本信条与形式(Fox,1970)。改革者们谴责混合关押致使天真的儿童受到成人罪犯的污染,主张应当建立特殊庇护所,将作为“受害人”的未成年人收容并治疗。在其影响下创设的少年司法制度一改此前的严厉,到1912年,全美半数州设立了少年法院,到1925年,除缅因州、华盛顿特区外所有州都设立了少年法院(山口直也,1993)。

反观支配这场运动的动因,其实并非对儿童美好本质的单纯的想象,更是以社会控制为指向的“犯罪预测”(Crime Prediction),他们致力于以特定的预兆来辨识并矫正“潜在不良少年”。普拉特(Platt)强调,来自中产阶级的“儿童救星”相信防治贫困与防止犯罪其实是同一个问题,他们相信贫困来自穷人们的罪恶,他们选择惩罚流浪者、乞讨者来激发其脱贫,而庇护所运动通过对“潜在不良少年”的标定(Labeling)、处置(Processing)以及管理(Management)为少年司法制度埋下了伏笔(Platt,1969)。改革者们满怀关切的同时也保持警戒,他们欲使儿童变得驯服,而不仅仅是呵护:对于未成年人而言,这种改革意味着指向身心的控制——庇护所内不仅存在以纪律为名义的肉刑,为洗礼其灵魂还强制开展阅读圣经、参加礼拜等宗教活动(Fox,1970)。因而,少年司法的重要一面是对作为社会底层的穷人、移民家庭儿童的社会控制(Platt,1977:67-74)。这种背负着压抑意味的“不良少年”形象直接影响了后来的“未成年人”,在第一部《少年法院法》中作了这样的描述:“贫困、无家可归或被放纵;依赖公共援助;缺乏恰当的监护;习惯性地乞讨或接受救济;与声名狼藉者同住;其住所不宜儿童居住;8岁以下当街叫卖、兜售或卖艺的”(Fox,1970),这些特征与底层家庭子女的重合绝非偶然。

与美国相类似,日本少年司法在其诞生过程中同样包含着保护与控制两面,其直接体现便是《感化法》与《少年法》之间的对立。受日本政府鼓励生育、工业化、城市化和对外战争的影响,19世纪末的日本社会出现了大量的流浪儿,少年纵火犯等现象层出不穷,违法犯罪的频发使得监狱人数膨胀了近一倍,而其中的40%是14到20岁的青少年,正是在这样的背景下,推动《感化法》出台的小河滋次郎投身了少年司法的研究领域(下西さや子,2005)。1900年,任职内务省监狱局的小河滋次郎力陈混合监禁制度的弊病,称其为“犯罪培训学校”,并为建立“矫正感化设施”而广泛活动(菊田幸一,1979)。在他的推动下,日本出台了以“国亲思想为基础的教育主义”为主导,主张对未成年人进行引导、矫正与再教育的《感化法》(森田明,2006:100-102)。1907年,小河从司法省辞职(监狱事务于此前划归司法省),以穗积陈重的“美国少年法院”讲演为背景,司法省主张变革《感化法》而建立独立的少年法院,尝试将重点向惩罚转移。变革《感化法》的司法省与支持《感化法》的内务省之间的论争贯穿了整个20世纪最初的十年(菊田幸一,1979)。最终,司法省一方占据上风,1922年旧《少年法》(相对于二战后的新《少年法》)出台,该法的主要特征是对犯罪的未成年人施以刑罚而非感化,带有浓重的刑事程序色彩。曾经的《感化法》被限制并缩小了管辖范围,仅适用于未满十四岁的未成年人,十四岁以上者转而适用旧《少年法》。此后,《感化法》先后修订为《少年教护法》、《儿童福利法》,与美国在压力下诞生的新《少年法》一样,构成了日本少年司法在未成年人内部进行二元划分的特殊制度。

在上述拉锯的背后并非仅仅是简单的政府部门的争斗,而是蛰伏于两种立场下的关于“未成年人”的不同想象,即其实质是“强调社会防卫的国家主义消极观点”与“强调惠及儿童的积极慈善观点”之间的冲突(竹原幸太,2007)。两者最终的颉颃妥协即非某一方压倒性的胜利,也反映了这种矛盾心理:人们一方面将“未成年人”看作待呵护的被感化者、另一方面却又将他们看作是潜在的不稳定因素,对潜在犯罪者的控制与对儿童的保护混杂在一起。

概言之,将犯罪、违法或有罪错之虞的儿童与成人区别并进行诊疗、矫治的少年司法根源于新生的现代儿童观念,正是由此,“未成年人”被看作具有独立性、本性纯洁、只需教育就能够回归正途——这与启蒙思想家的想象不谋而合。在此基础上,出于社会控制的实践需求,人们对“未成年人”的想象催生了少年司法制度,它一方面包含着对儿童的呵护,另一方面则是对犯罪的警惕。

三、“未成年人”问题意识的式微 (一)儿童的异变从其原初的出发点来看,少年司法以犯罪为焦点,但从未单方面局限于刑事政策,它以现代儿童在法律领域的投影为基础衍生出了系列诊疗措施。未成年人能够取得合法性的根源在于对儿童特殊性的确信,相应的,儿童形象的变动也将反映在未成年人的身上。

即便在波兹曼宣告“童年的消逝”多年后的今天,断言“儿童”与“成人”已经可以完全混同似乎仍然有违人们的日常经验,能够确认的是,儿童与成人之间的区别已不再壁垒森严。媒介环境的变化使这两个本应分明的端点渐渐模糊,而当代社会的个体化潜流则使得人们看待儿童的目光发生了变化,它将儿童身上逐渐发生的细微改变放大,构成了少年司法成人化的直接原因。

在波兹曼看来,电子媒介导致的信息控制决堤与“图像革命”带来的一览无余而缺乏深度的文化是动摇“儿童—成人”二分法的关键。以电报为先锋的电子媒介将人们带入了同时性和瞬间性的世界,信息从时空中脱离,突破了书写和印刷文字的桎梏(波兹曼,2011:87-88),而以电视为典型的新兴媒介通过图像、声音的传导消除了阅读的必要性(波兹曼,2011:97)。信息爆炸以及前所未有的流动性打破了学校、家庭对儿童和青少年接受信息的垄断,导致了知识等级制度与控制机制的解体,道德教化赖以立足的隐秘和禁忌也因门槛的消失而无所寄托。在这个新的世界里人们不再需要理性深思和自我控制,诉诸感性、审美的刺激随时随地可以获得满足,阅读要求的精细的学习、身体的静止、谨慎的态度以及延迟解码被一览无余、无需等待、动态的捕捉和即时解码所取代。由此,新的文化氛围不再能够维系成人与儿童之间的区隔。在现代,在搜索技术、社交网络和移动互联网的共同影响下,以文字、图片、视频等方式承载的各类信息以极低的成本唾手可得,成人们想要介入儿童的信息摄入则变得十分困难。一方面,成人们再也无力阻止儿童们获取什么样的信息,毋宁说在信息控制形同虚设的前提下成人们的阻止反而给禁忌以魅力。另一方面,信息流动的便利使得成人再也无法在文化上占据制高点,文化的扁平使得儿童与成人之间的知识代沟(Knowledge Gap,或曰“知识差距”)变得空前狭窄,借助对新技术的熟练掌握儿童甚至可以完成“文化反哺”的角色逆转。因此,虽然生理上的未成熟使得儿童仍然有别于成人,但心智界限的模糊却在悄然发生。

新的文化环境中,深度的缺失使得儿童和成人在信息上的隔绝逐渐崩解,从而动摇了儿童与成人的界分。除此之外,个体化趋势及其背后的社会结构变动则解构了人们过去看待儿童的目光,使得人们能够敏锐地意识到儿童的改变。儿童的改变和人们观察儿童方式的改变,共同为未成年人的死亡、少年司法的成人化埋下了伏笔。

(贝克,2004:156)将个体化概括为三重维度:解放的维度、祛魅的维度以及控制的维度。简言之,个人从传统的社会结构如阶层、家庭、性别角色中解放出来,祛魅后的信仰与规范无法再豁免于批判,人们全面嵌入新的高度分化的社会控制机制之中。个体化所涵摄的是“为自己而活”或“自我文化”的兴起,“对于生活世界中的社会世界而言,个体自身成为再生产单位”,“家庭作为‘倒数第二’种世代和性别之间的生活境况的综合物崩溃了”(贝克,2004:159)。传统的支持机制的失效使得人们的焦虑和不安全感与日俱增,人们无法再依赖于道德、教育或婚姻来排解恐慌,相反,个体必须自行处理风险。

在人口学理论中,自20世纪50年代后半开始,西方社会出现了“第二次人口转型”,从高生育率高死亡率转向低生育率低死亡率,在社会结构上则呈现为离婚趋势的不断加速,未婚同居、晚婚、不婚人口增多,再婚率下降以及生育率的全方位降低(Lesthaeghe,1991);同样,上述趋势在日本也已得到清晰地呈现(Rindfuss et al.,2004)。与人口转型相伴随的是社会资本的衰减,无论是美国的社会资本滑坡(Putnam,1995;Paxton,1999),还是日本的“无缘社会”问题(橘木俊詔,2010)都直接与人际关系的松弛相关。乍看之下,个体化趋势、人口结构转型与社会资本的衰减似乎都与“未成年人”或者“儿童”没有关联,其实,恰恰是以这三个问题所交汇的“家庭”为起点,对生育与婚姻断裂、抚养与家庭断裂以及非传统家庭形式的盛行造成了深远影响。

如前文所述,“小家庭”常通被看做是儿童意象凭依的重要场所,亲代与子代之间的亲密关系与对儿童施以细致关怀而非惩罚的理念直接相关,而上述变化则直接影响到了传统的家庭生活安排。个体化的生活方式和强烈的成就动机使得人们留给家庭的注意力越来越少,甚而选择非传统的家庭形式。即便是在核心家庭中,父母双薪——也就是双职的情况也愈发多见。儿童与成人都很难再有充足的时间与对方相处,儿童从昔日紧密联系的家庭中淡出,陷入了信息丰裕的媒介环境的包围之中。成人们更多地依赖于专业的抚养机构托管儿童,心理学化的病理分析取代了口传说教成为儿童问题的主要解决途径。

在这个意义上,当代的儿童不再是属于家庭的儿童,而是属于流行文化的儿童。这种松散的连带关系对于现代儿童而言是致命的,它将儿童与成人之间的距离拉近,脉脉温情没有了栖身之所,其间的空隙则为猜疑和恐慌提供了入口。儿童不再是与庇护人紧密地合为一体的家庭成员,转而成为了与成人相对立的他者。家庭成员间亲密关系的衰微是整体社会背景变化的一个部分,它还关联着更宏观的社区“崩溃”和社会团结的愈发稀薄。须知能够引发关怀的儿童势必是属于“我们”的儿童,成为他者的儿童不在此列,他们的逾矩不再能够被容忍,对于其罪错行为的直观反映也从“保护”变成了“警惕”。

在这样的背景下,“未成年人”的形象自然也摇摇欲坠。面对无法掌控的儿童,不成比例的猜忌和恐慌在人群中滋生。在极端案例的挑动下,大众的神经空前敏感,人们开始重新审视“未成年人”,过去那些拥有独立人格、蕴含理性潜能且本性纯洁的“未成年人”的形象骤然间被不可理喻且又危险的“冲动的十七岁”(Kireru Juunanasai)与“超级掠食者”(Super-Predator)们所取代。对“未成年人”而言,犯罪的原因不再被归因于家庭或社会的失职,反而通过心理学的路径回到了他们自身,人们相信未成年人应当为自己的过错负责,正如元森绘里子(2012)所说,人们重新认识的“儿童”被赋予了必须承担相应责任“主体性”——而这,其实正是个体化背景下大众的集体选择,既然过去寄托于家庭、社区、社会的矫治措施都失去了凭依,人们不得不退入私人领域,那么,让犯下罪错的少年对自己负责就显得理所当然了。

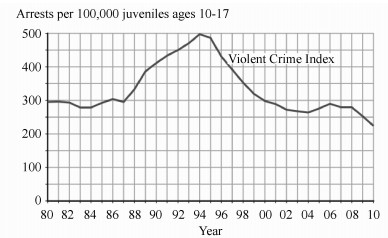

(二)“超级掠食者”与移送法改革图 1展示了20世纪80年代以来美国未成年人暴力犯罪指数的变化,该指数在20世纪80年代晚期开始大幅度上升,至1994年达到顶点。在此背景下,几乎所有州的立法机构都选择修法以使未成年人更容易被移送到刑事程序,并将移送的主导权从法官交到检察官手中。根据美国司法部下辖未成年人犯罪预防办公室(Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention)发布的系列报告,在此前,由法官一手掌握的“任意管辖权放弃”(Discretionary Judicial Waiver Process)几乎是唯一的移送渠道,而20世纪80年代后期开始各州增设的“强制移送”(Mandatory Transfer)和“检察官决定移送”(Prosecutorial Discretion Transfer)两种更加简单、快速的移送途径被保留至今(Addie et al.,2011:3-10)。

|

图 1 美国未成年人暴力犯罪指数(1980—2010)11 |

研究者发现,虽然自20世纪80年代后半开始“未成年人”犯罪有所增加,但单论暴力犯罪的上升幅度仍低于成年人,用犯罪率来解释严罚化趋势的出现不够有力(Bishop,1996);另外,如上图所示,10-17岁未成年人暴力犯罪率在1994年达到高点后持续减少(Sickmund and Puzzanchera,2014:125),因此,即使在现在,美国各州仍然坚持严罚的理由似乎也并不充分。这种质疑实际上仍然将刑事政策看作是对犯罪的机械反应,他们并没有认识到,严峻的犯罪形势导致的是未成年人形象的扭曲。

1974年发布的“马丁森报告”(Martinson Report)指认美国社会控制系统 “无所作为”(Martinson,1974),从而推动了控制的强化。吊诡的是,虽然几年后马丁森撤回了其结论,且出现了一大批主旨在于论证治疗较惩罚更具效率的研究,但在“未成年人”问题上,站在矫正立场的人却仍然越来越少(Bishop,1996)。究其根本,原因在于出现了儿童与成人之间区隔的动摇使得“未成年人”形象发生了质变,政治家们正是在这种逻辑支配下宣称要“有所作为”,选民也基于此种叙事促成了严罚化改革的上马,立法者、政策制定者和法庭都不再将“未成年人”与成年人看成截然二分,而是近似地看成一类,由此引发了肇始于上世纪80年代后期的将未成年人移送至刑事程序的“大爆炸”(Arya,2010)。

美国社会对“未成年人”重新进行想象的重要标志是“超级掠食者”(Super-Predator)的出现。政治科学学者迪鲁里奥(Dilulio)用这它界定一种将为美国社会带来混乱的新犯罪者类型,他称“这些孩子对人命毫无敬意,对未来毫无概念,他们是石头般冷酷的掠食者”,“到2000年,在我们今日的街道上将会至少增加30 000个杀人犯、强奸犯、抢劫犯”,这些年轻的人们“极端冲动”、“道德水准低下”且“极度自私”,“他们不以被捕为耻,也以入狱为苦”,“只要他们年轻有精力,他们就会‘自然’地谋杀、强奸、抢劫、袭击、盗窃、交易毒品,并且乐在其中”(Dilulio,1995)。

“超级掠食者”之说只是一种神话,因为它所预言的一大波青少年犯罪者并未如期出现,且在此后数年内“未成年人”暴力犯罪率实际上一直在下降。它产生于80年代末到90年代初飙升的“未成年人”暴力犯罪率,却夸大了真实的危险。问题关键在于,大众接受了这种神话,“超级掠食者”的意象成功地引发了人们的恐慌。正是出于对“未成年人”崭新形象的警惕才有了一系列的移送改革(Estrada,2001;Guggenheim,2012)。当人们都认定今日的“未成年人”不再是过去那个应受呵护教化的“未成年人”时,将他们与成人等同视之也就不难理解了。

在经典的少年司法叙事中,1967年的高尔特(Gault)案是一个重要的转折点。在该案发生之前,美国少年司法制度基本上在与其他领域截然不同的法律观与正义观下运作,将“未成年人”导入病理学的程序,诸如对其诊断、开具处方、进行治疗等的非正式程序,而非刑罚视野来支配其执法;在高尔特案之后,在最高法院的干涉下,少年司法导入了立足宪法的“正当程序”理念,“未成年人”被明确认定拥有与成年人一样的程序权利(Guggenheim,2012)。福克斯(Fox,1970)在多年前就指认“正当程序革命”为神话,各州立法反映的情况也的确如此,它最大的意义在于为变质的“未成年人”打开了窗口——他们与成人一样享受程序权利,当然也应承担责任。就其初衷而言,高尔特案本身并无根本改变少年司法理念的意图,最高法院强调“适用于成人的规则不应适用于这个新法庭”、“未成年人不会因罪行而像成人一样被惩罚”、“介入的目的乃是教化”(In re Gault,387 U.S. 15-16 [1967]),然而,事实上,高尔特案也并未达到大法官们所欲达到的积极效果,虽然在该案的指引下法官做出了一系列尝试,但却并未引发立法者的有效回应(Birckhead,2012)。在革命神话背后,立法者们调整着聚焦少年司法的镜头,从20世纪80年代开始将其焦点由“矫正”向“惩罚”移动。

高尔特案后,最高法院的少年司法判例屈指可数,其立场也反复摇摆,甚至出现了试图推翻高尔特案,重新向国家亲权思想倒戈的倾向(何雷,2013)。然而,改变“未成年人”形象的力量来自更为深层的社会变动,高尔特案提供的无非是将“未成年人”与成年人等同的可能性。在这场“革命”之后,旧有的儿童与成人之间的区隔不可控制地逐渐褪色,多个州开始将少年司法的重点从“矫正”转移到“惩罚”上(Bishop et al.,1998),作为其结果,此后的少年法院在程序上和实质上都更加接近于刑事程序(Feld,1990;Birckhead,2012)。这种趋势从20世纪80年代中后期开始变得愈加明显,发生在各主要州的立法改革即使在显著地增加了总体囚犯数量的同时也照样拒绝将“未成年人”从成年人中甄别出来(Shook and Sarri,2008),从1983年到1998年,关押在成人监狱中的未成年人数增长了366%(Redding,2003),在1992到1999年间,49个州及哥伦比亚特区制定或扩展了移送条款,立法机构扩大了依据年龄、恶性程度将少年违法者移送到刑事法庭的可能(Breen and Mills,2015),虽然没有一个州彻底废止少年法庭,但将移送权限交给公诉方无疑是近三十年来这场巨大变革的首要特点(Zimring,2010)。

(三)“冲动的十七岁”与严格惩罚化20世纪50年代以来,日本曾多次进行了从根本上变革《少年法》的尝试。二战后产生的的“第一次非行浪潮”就引发了对感化教育观的强烈批判,以此为契机,强调管制的《青少年育成条例》在主要城市被予以推行(竹原幸太,1997)。与20世纪60年代高速经济发展期一起到来的“第二次非行浪潮”促成了1966年中央青少年协议会重提“检察官先议主义”12的“少年法改正构想”,加之同时期美国少年司法刑法化的影响,1970年法务省提出了《少年法修订纲要》,主张对年长少年实行刑事审判(森田明:2006,391-392)。此后,随高速经济发展期的结束几乎同时到来的“第三次非行浪潮”及2000年前后的极端恶性案件最终促成了《少年法》的修订。

如图 2所示,如果论及总体犯罪人数及所占人口比例,未成年犯罪的在分别以1951年、1964年以及1983年为峰值的三次浪潮之后直至1995年一直处在下降趋势,其后反复震荡并从2004年开始持续下降。13论及恶性犯罪的数量,现今的数量更是远低于20个世纪的50、60年代(高橋一郎,2004),因此,单以犯罪率的形势而论似乎发生在2000年之后的一系列法律法规的修订是缺乏正当性的。这一现象与美国非常相似,同样,问题的关键在于“非行浪潮”和恶性案件所引发的未成年人形象的转变。关于“浪潮”的话语和控制的诉求在潜移默化中消磨着人们心中的“关怀”,与其后诸多极端恶性事件的连续冲击一并突破了人们的容忍阈值,使“未成年人”走向了“成人”,即便学者发现在这个过程中犯罪本身并未发生质变(高橋一郎,2004)。

|

注:1. 数据来自警察厅统计、警察厅交通局资料及总务省统计局的人口资料。 2. 依据犯罪时的年龄。但检举时年满20岁的,记为成人。 3. 触法少年中接受辅导的包含在内。 4. 昭和45年以后,驾驶机动车过失致人死伤的触法少年除外。 5. “少年人口比”以10岁以上的10万少年、“成人人口比”以10万成人各自与刑事犯罪、一般刑事犯罪逮捕人数之比。 图 2 日本未成年人刑事犯罪·人口比推移(1946—2013)14 |

在1985年的草家事件、1993年的山形明伦中事件与调补站南口事件三起案件中,受害方的诉求在民事审判中得到了支持,但少年司法程序却难以认定罪名成立,由此产生的对少年司法制度的质疑,为主张修订《少年法》的1998年报告奠定了重要基础(松尾浩也,2009)。其后,在1997年发生了著名的“神户连续儿童杀伤事件”(即“酒鬼蔷薇圣斗事件”),时年14岁的犯罪者“少年A”先后造成了2名小学生死亡和3名小学生受伤,且伴有将署名“酒鬼蔷薇圣斗”的声明夹在被害者口中、将其头部置于学校门口,并向当地报社邮寄署名的“挑战书”等极端情节。以该案为极端典型的恶性案例引发了日本社会的强烈恐慌,各界舆论开始广泛怀疑“未成年人”的基本假设而赞成修订《少年法》。15竹原幸太(2007)发现,对于过去的历次修订动议总能听到从事教育、福利事业的人们的反对声,但此时一般大众却默认了修订的合理性,“少年问题被矮化为了‘法学家问题’”。可以与之相印证的是,入选2000年日本十大流行语之一的“冲动的17岁”(Kireru Juunanasai)16,即是来自于2000年前后相继发生的多起犯人在17岁左右的恶性事件,用以形容“无理由犯罪的一代”或“酒鬼蔷薇一代”。

从统计数据来看,未成年人恶性犯罪发生数与10岁至20岁未成年人人口之比在2000年前后并无显著增加,但人们关于未成年人的想象却切实发生了变化。作田誠一郎(2008)指出,20世纪80年代的“第三次浪潮”中表现为暴走族、校园暴力的“非行”被人们归因于叛逆的“非行文化”,未成年人因受到这种文化的影响而发生了越轨;但如今的违法少年在舆论中被描述为“突发型”,平凡无奇的学生却犯下杀人等恶性犯罪,大众热衷于了解其心理学动机,从而将责任归咎于个体。人们将注意力放在个体身上所反映的,正是作为整体的“未成年人”意象的逐渐崩解,取而代之的,是危险的不稳定分子。

在1998年报告基础上形成的议案虽然一度因众议院解散而搁置,但2000年再度发生的丰川主妇被害事件、 西铁巴士劫持事件、 冈山金属球棒杀母事件、大分一家六人杀伤事件17等数起案件,使得日本社会对少年法的关心进一步高涨(若穗井透,2012),最终触发了2004年开始的少年司法“成人化”的成形,此后的三次修法可以看作是前述趋势的自然延伸。

在2000年、2007年、2008年与2014年陆续展开的法律修订中,逐渐浓重的惩罚色彩成为了新《少年法》的主色调。从20世纪80年代以来就曾多次出现的修订动议,在21世纪的开端终于得以实行,18这其后数次修法既是社会控制的步步紧逼,也是“未成年人”意象逐渐崩坏的结果。

日本少年司法以“家庭裁判所先议”为原则,受《少年法》管辖的三类“非行少年”首先进入家庭裁判所适用特殊程序,只是在特殊情况下予以“逆送”19至检察官,经其起诉进入刑事程序。与美国移送门槛放宽类似,2000年日本《少年法》的修订将逆送的下限降低至14岁,授权检察官在特定情形中直接介入审判,并明确规定了故意犯罪致使被害人死亡的案件原则上应当逆送。不仅如此,这次修订还增加了允许案件纪录的阅览、誊写及听取被害人及其亲属意见的规定,将未成年人的人格从隐秘的保护中剥离。

2000年的修订极大地限制了《少年法》的保护区间,大量的“未成年人”被卷入到了成人程序中,据统计数据显示,修订的前10年间的平均逆送率如下:杀人(含未遂)为24.8%、伤害致死为9.1%、抢劫致死为41.5%,而修订后的2001年4月1日到2004年3月31日的三年间,杀人(含未遂)为53.5%,伤害致死为53.4%、危险驾驶致死为95.5%,强盗致死为60%,恶性犯罪的逆送比率都有了极大幅度的提升(本庄武,2005)。

此后的三次修法继续贯彻了2000年修订的立场,2007年的修订明确扩大了触法少年送至少年院的范围,并赋予了警察在触法少年、虞犯少年案件中的调查权限。2008年的修订则在部分情形下打破了非公开审判的原则。最近的2014年修订在2000年修订的基础上再次扩大了检察官的介入空间,此外,可对“未成年人”科处的定期刑、不定期刑上限也得到了进一步扩大。

由此,日本少年司法原来为“未成年人”提供的庇护范围不断收缩,在年龄界限前数次退守,原本由家庭裁判所优先管辖的犯罪少年实质上部分沦为“检察官先议”,而属于《儿童福利法》管辖的部分触法少年则被由家庭裁判侵占,刑法的血液以警察调查、检察官介入与逆送制度为切口不断渗入,对“未成年人”的量刑也不断向成年人靠拢,人格的彻底庇护也开始打破。这个在2000年以后愈演愈烈的趋势本质上是日本社会关于未成年人的想象逐渐变质的过程,而提供动力的显然不是立法者的一时之想,而是更为深刻的制度土壤的嬗变。

美国、日本的少年司法成人化趋势都是由有关想象的“儿童”观念的消退点燃了引信,而逐渐变质的儿童们的实际表现在日益个体化的社会中引发了前所未有的恐慌,从而导致了关于“未成年人”的新认识开始主导修法进程。因此,少年司法的成人化植根于儿童、“未成年人”的成人化,将其称之为“严格惩罚化”的学者仅仅捕捉到了刑罚更加严厉的表象,却并未察觉到少年司法制度根基的逐渐消解。

四、小结与讨论 (一)小结:在法律和社会之间综合前文,本文尝试构建一种关于儿童、未成年人及少年司法的社会历史解释,作为法律制度的少年司法以特定的未成年人形象为前提,而这种“未成年人”形象则根源于现代儿童形象。在美、日两国近代史展开的过程中,书写文化的出现使得儿童与成人之间产生了可受控的本质区分,而工业化、城市化和核心家庭化使得关怀儿童、教育儿童成为实践的需要,两者的合力建构了一种本性纯洁、蕴含理性本能、具有独立人格的现代儿童的“言说”。这种崭新的、有别于成人的现代儿童自然需要相应的对待方式,以误入歧途因而行为表现为逸脱的儿童为蓝本,“未成年人”进入了人们的视野。人们开始尝试将“未成年人”从成人中分离,设计了从无论在基本理念还是在具体处置措施方面都迥异于成人的法律程序,意图发现、诊疗、治愈那些不良、违法、犯罪的未成年人,其具体的结果就是少年司法。随着电子媒介引发的信息控制决口直接动摇了儿童和成人间的区隔,个体化趋势消解了人们对罪错儿童的温馨关怀,相应地,儿童及青少年本身和人们看待这种“未成年人”的方式都发生了变化。目睹了“未成年人”犯罪形势恶化、极端案例频发的人们开始重新想象未成年人,与过去截然对立的“超级掠食者”和“冲动的十七岁”不仅代表了儿童形象的逐渐变质,也指示了“未成年人”的问题意识逐渐式微。由此,美、日两国的少年司法发生了转向,更加严厉、向成人靠拢的处罚方式宣告了少年司法的成人化。

上述分析的逻辑并不仅仅适用于少年司法,同样也适用于其他任何一部法律,推而广之,它涉及到法律作为一项制度其本身的“合法性”问题。正如布迪厄(1999)所指出的,“法律—社会”这种常用的二分法实际上边界模糊,法律是人们的具体实践,这项实践活动和它的参与者同样受到既有场域的塑造。因此,一项法律制度是始终嵌入特定社会土壤之中,它的创设出自于人们的意向性行为,在现代性的话语中,这似乎可以为民主政治、大众传媒和立法技术所直接化约,但不论是意向还是具体行为都时刻关联着作为整体而呈现的社会。换言之,在法律与社会之链的两头都分布着迷雾,朝向法律的一端被包裹在琐细的技术性规则、判例中,朝向社会的一端则被立法者们愈加凸显的身影所遮挡。穿透这两层迷雾的过程,就是借助反思摆脱“误识”,寻找法律与社会互嵌的榫卯之过程。就其形式而言,法律总是指向特定的人或者事,不同标尺所划定的群体、关系对应着不同的部门法领域;而其实质则是分类法,它将无限可分的社会事实以各种角度进行切割,并与特定的制度安排相对应,如民事与刑事、物权与债权、成人与未成年人。法律的分类法不是凭空创造,它总是沿着社会事实的裂缝增长繁衍,同时它又不可避免地从日常生活中抽身,这是其规范效力的前提。因此,理解法律制度的动力机制,就是理解分类法的演进历程。在这个过程里,社会科学工具的意义在于其悬置了法律的形式阐释,清除了附着在分类法上的技术话语,同时,它也取消了分类法的当然性,帮助人们从日常生活的蛛丝马迹中去发掘其根茎。

人们可以从任何法律的条文与判例中抽象出它所预设的分类法,由这种分类法回溯到其所依据的日常话语,再追索到滋长这些变动的社会图景。就如同法律意义上的“未成年人—成人”对立来自于现代的“儿童—成人”区分,因此也紧密关联着造就这种区分的宏观社会结构一样,民法的兴盛离不开个人从集体中独立脱身,行政法的发展则离不开市民社会的逐渐崛起。相应地,社会图景的变动会直接动摇分类法栖身的基础,就如同现代“儿童”的松动导致了“未成年人”意识的瓦解,金融监管的滞后肇因于主权国家面对全球化资本的无力,刑法管辖范围的收缩则反映了“集体意识”的日趋减弱。

(二)讨论:我国的少年司法和法学研究我国的少年司法制度存续的时间不足三十年,如前所述,它在制度设计上受到国外既成立法例的影响,得以直接引入一些成熟制度;另一方面,我国并没有“统一”的少年司法,而是散落在位阶不一的条文中。构成它的既有《刑法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律,也有《公安机关办理未成年人违法犯罪案件的规定》、《未成年犯管教所管理规定》等法规规章,还有《最高人民法院关于办理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》等司法解释。这些出台年代不一、效力等级不同的条文应当被看作是中国少年司法制度仍处在“学步”阶段的证据,而《刑法》、《刑事诉讼法》新近修订所引入的社会调查、罪案封存等制度,则说明我国则仍处在从“惩罚”向“保护”过渡的过程之中。与经历了“惩罚—保护—惩罚”的美国、日本少年司法相比,它既有待整理,也富含发育空间。

首先,因为社会历史条件的变化,美国、日本的少年司法已经发生了质变,我国用作参考的“模板”不再具有当然性,旧的理论说明也不再有效。对中国这样的后发国家,参考条文清晰且拥有丰富理论说明的域外立法例是高效率的,但至少在少年司法的问题上,既然美、日正在抛弃过去的“未成年人”,那么对于这个正在被人们重新认识的、曾经被称为“未成年人”的群体而言,“应当如何处置”是无可参照的。中国的立法者不应再满足于以往复制奉保护、治疗为圭臬的“经典”少年司法,而应当摆脱对未成年人的刻板印象,看到被遮蔽的恶性一面,将惩罚、威慑也列为备选项。就像其他法律制度一样,少年司法的权利与义务、保护与惩罚应当相互照应,无条件的恶意惩处与无条件的关怀一样不可取。

其次,正如美国、日本的例子所反映的,立法者的制度设计应当以社会现实为准据。本文的目的并非在于要用美国、日本发生的“未成年人”问题意识的式微来说明我国的少年司法也应当效仿这两个国家,走向成人化。相反,本文试图表明的是,美国、日本的少年司法发展历程有其特殊的社会历史背景,因此讨论少年司法制度时必须回到具体的语境。既然“未成年人”问题意识形成于特殊的儿童形象和社会条件,少年司法制度也并非理所当然,那么,立法者也应当回到中国的社会历史背景,去思考、设计、试验一种服务于本土实践的“未成年人”的处置机制。

问题回到我国的法学研究本身,在深受大陆法系影响的中国,成文法的惯性使得学者们在讨论法律制度时习惯于徘徊在法律条文之间,似乎精密自洽的法律规则就足以将社会现实整饬得井井有条,但实践却又往往不尽如人意,于是那些在我国失灵的制度就被归因于“中国特色”或“体制问题”。可以说,技术性的法律条文构成的迷雾阻断了学者穿透法律深及根底的目光。就少年司法来看问题也同样如此,学者们集中精力讨论制度的设计、学习域外立法,对法律与社会的关系却浅尝辄止。仅在本文述及的范围,少年司法领域还存在许多亟待法学和社会学携手发掘的问题点。第一,本文的立论以现代社会由工业化、城市化、核心家庭向个体化展开及“书面—口传—电子”趋势的广泛成立为前提,那么除美、日以外的其他国家是否有类似趋势就需要比较研究的回应。进一步,本文在上述立论基础上推断我国的“未成年人”同样处在消解的过程中,但现实中的中国“未成年人”境况如何、实践中的处置及效果、大众观念中未成年人的形象究竟如何等有关问题仍有待进一步的实证研究。最后,美、日两国在少年司法萌芽时期同样受到欧洲儿童福利思想的影响,其后司法省与内务省拉锯战的直接参照物就是美国的少年法院实践,二战后,作为对日本法律制度进行改造的一环,美国直接主导了日本新《少年法》的制定,此后的严罚化趋势日本同样受到了美国的影响,两国间复杂的互动及更深层的“法律移植”问题无疑值得关注。

本文尝试讲述的故事其实并不复杂,不外乎想说明在美国、日本少年司法演进历程中社会的力量是如何通过儿童的创设和扭曲影响“未成年人”问题意识的盛行和衰微,最终带动少年司法制度的建构和解构。对于我国的少年司法研究乃至于法学研究而言,本文可能的贡献在于指出了让法律回应社会的必要性和解释力。这不仅要求学者们去思考法律移植过程中他国与我国条件的异同及其影响,制度设计中如何满足实践需求又确保制度经济有效,更指出了处理上述问题时抛开技术性的条文回到我国具体语境。恰如苏力(2004)所言,“发达国家文本化的法治经验记录和解释已经为当代中国法学人参与和观察当代中国社会的变迁提供了一些参照性的资料、有待验证的假设、可能会有所发展的概括,乃至理论创新的可能。但这不是在中国复制西方任何国家法律史的机遇。中国社会转型,规模(地域与人口),时空的变更,路径依赖以及资源的限制,都使得任何前人的经验表述也不足以充分回答当代中国社会转型和法治建设的许多具体的因此是特别的问题”。或者不妨可以说,必须在法学研究中重新思考社会,只有在回答上述问题之后,才能去回答包括少年司法在内的各项法律制度应当何去何从。

注释:

1. 需要说明的是,中文语境中所称的“少年司法”制度属于域外移植而来,就所指而言,它对应英文中的“Juvenile Justice”和日文中的“少年法”,类似地,“未成年人”概念对应于英文中的“Juvenile”和日文中的“少年”。但由于日文汉字的存在,日本法中的“少年法”在中文著作中多直译为“少年法”,“少年”则直译为“少年”,与之相关的术语也多取汉字。有鉴于此,在涉及中、美两国及不区分国家的普遍讨论时使用“少年司法”、“未成年人”,在涉及到日本法时,则采用“少年法”、“少年”等通行译法。最后,“儿童”与英文的“child”及日文的子供(こども,Kodomo)相对应,对于“儿童”与“未成年人”的关系,将在文章中澄清。

2. 参见新华网“我国青少年和未成年人涉罪率、犯罪率连续8年下降”报道,http://news.xinhuanet.com/politics/2015-10/09/c_1116772478.htm(最后访问2015年12月30日)。

3. 参见《北京规则》之11;日本《少年法》第三条; Juvenile Court Act of 1987 Sec. 5-120. 《预防未成年人犯罪法》第四十五条。

4. 参见《北京规则》之5;日本《少年法》第一条;Juvenile Court Act of 1987 Sec. 5-101.

5. 参见《北京规则》之22、14;《预防未成年人犯罪法》第四十五条;

6. 参见《北京规则》之3;日本《少年法》第三条;Juvenile Court Act of 1987 Sec. 2-1;3-1; 4-1; 5-105(3);《预防未成年人犯罪法》第十四条。

7. 非行即“非行”(Hikou),指少年的违法犯罪行为,具体涵盖14岁以上未满20岁少年的犯罪行为、未满14岁少年的触法行为以及有犯罪之虞的虞犯行为。

8. 参见《北京规则》之8;《预防未成年人犯罪法》第四十五条第二、第三款;日本《少年法》第六十条;Juvenile Court Act of 1987 PART 9.

9. 参见《北京规则》之16、21;《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件的若干规定》第二十一条;日本《少年法》第八、第九条;Juvenile Court Act of 1987 Sec. 5-701.

10. 参见《北京规则》之18、19;日本《少年法》第二十四条;Juvenile Court Act of 1987 Sec. 5-710.

11. 转引自Melissa,Sickmund and Charles M. Puzzanchera. 2014. Juvenile Offenders and Victims: 2014 National Report. US Department of Justice,Office of Justice Programs,Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention: 125.

12. 先议即“先議”(せんぎ,Sengi),原指在两院制的架构下由一方议会先行审议法案,延伸到少年司法领域,指由检察官或家庭裁判所优先管辖少年案件。

13. 参见日本法务省《犯罪白书(平成26年)》,第28页,http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/nendo_nfm.html,(最后访问2015年12月30日)。

14. 转引自日本政府的《犯罪白书(平成26年)》,第28页,http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/nendo_nfm.html,为方便阅读,表格中的文字及注释被译为中文,并在日本年号纪年下方标注了对应的公元纪年(最后访问2015年12月30日)。

15. 与该案相关的最新进展是作案的“少年A”于2015年6月出版《绝歌》一书,在日本社会引发强烈震动,在亚马逊日本(amazon.jp)网站相对应页面可以看到大量有关以该书非难日本现行《少年法》的书评,可以作为印证。

16. 参见日本自由国民社自1984年开始的年度流行语评选结果,http://singo.jiyu.co.jp/nendo/2000.html(最后访问2015年12月30日)。

17. 重大未成年人犯罪案件可参见维基百科日文版“少年犯罪”词条所载“有名な少年犯罪”部分,http://ja.wikipedia.org/wiki/少年犯罪,(最后访问2015年12月30日)。

18. 实际上,在实际的法律修订之前已经有数个判例预示了这一趋势。1981年的“流山中央高中事件”为从有利于未成年人的职权证据调查向不利于未成年人的义务证据调查转化埋下了伏笔,而1994年的木曾川·长良川私刑杀人事件与1998年“堺少女杀伤事件”则动摇了禁止实名报道的限制(若穗井透,2012)。

19. 逆送即日语“逆送”(ぎくそう,Gyakusou)的汉译,被逮捕的少年通常应由检察官移送给家庭裁判所管辖,但经家庭裁判所判断,将应予以刑事处分者反向移送给检察官进入刑事程序的,称之为“逆送”。

| [1] |

埃利亚斯.1998.文明的进程:第一卷,西方国家世俗上层行为的变化:文明的社会契约和心理起源的研究[M]. 王佩莉,译.上海:三联书店( 1) 1)

|

| [2] |

阿利埃斯.2013.儿童的世纪:旧制度下的儿童和家庭生活[M]. 沈坚、朱晓罕,译.北京大学出版社.( 1) 1)

|

| [3] |

安文霞.2012.德国未成年人犯罪VOM制度研究[J]. 青少年犯罪问题 (4): 96-104.( 1) 1)

|

| [4] |

贝克,乌尔里希.2004.风险社会[M].何博闻,译.南京:译林出版社.( 2) 2)

|

| [5] | 贝克,乌尔里希、伊丽莎白·贝克.2011.个体化[M]. 李荣山、范譞、张惠强,译.北京大学出版社. |

| [6] |

波兹曼.2011.童年的消逝[M].吴燕莛,译.桂林:广西师范大学出版社.( 4) 4)

|

| [7] |

布迪厄.1999.法律的力量:迈向司法场域的社会学[J]. 强世功,译.北大法律评论(2):496-545.( 2) 2)

|

| [8] |

董毅、王瑞林.2011.云南省未成年人犯罪情况调查[J]. 中国刑事法杂志(08): 87-99. ( 1) 1)

|

| [9] |

高英东.2014.美国少年法院的变革与青少年犯罪控制[J]. 河北法学(12): 149-160.( 1) 1)

|

| [10] |

关颖.2012.未成年人犯罪特征十年比较[J]. 中国青年研究 (6): 47-52.( 1) 1)

|

| [11] |

何雷.2013. JACKSON 案和 MILLER 案: 美国少年司法新风向标[J]. 比较法研究 (1): 125-134.( 2) 2)

|

| [12] |

华瑀欣.2014a.日本少年法的发展与展望[J]. 青少年犯罪问题 (6): 97-106.( 1) 1)

|

| [13] |

华璃欣.2014b.英格兰和威尔士少年司法制度的发展[J]. 中国刑事法杂志 (5): 124-143.( 1) 1)

|

| [14] |

刘艳红,李川.2015.江苏省预防未成年人犯罪地方立法的实证分析——以 A 市未成年人犯罪成因和预防现状为调研对象[J].法学论坛 (2): 145-152.( 1) 1)

|

| [15] |

卢梭.2011.爱弥儿:精选本[M].彭正梅,译.上海人民出版社.( 2) 2)

|

| [16] |

洛克.2005.教育片论[M]. 熊春文,译.上海人民出版社.( 1) 1)

|

| [17] |

洛克.2011.政府论[M]. 刘丹、赵闻道,译.长沙:湖南文艺出版社.( 1) 1)

|

| [18] |

尼古拉斯,巴里.2000.罗马法概论[M].黄风,译.北京:法律出版社.( 1) 1)

|

| [19] |

强世功.2005.迈向立法者的法理学——法律移植背景下对当代法理学的反思[J]. 中国社会科学 (1): 109-122.( 1) 1)

|

| [20] |

曲昇霞.2014.未成年人民事审判的双轨制建构——以日本未成年人民事审判为借鉴[J]. 学海 (6): 157-161.( 1) 1)

|

| [21] |

斯科特.2008.儿童期的法律建构[G]罗森海姆,等,编.少年司法的一个世纪.北京:商务印书馆.125-156.( 1) 1)

|

| [22] |

苏力.2004.面对中国的法学[J]. 法制与社会发展 (3):3-11.( 1) 1)

|

| [23] |

汪建成.2012.论未成年人犯罪诉讼程序的建立和完善[J]. 法学 (1): 133-138.( 1) 1)

|

| [24] |

徐晓军、夏玉珍.2005.未成年人违法犯罪的现状、特点及对策——中部A省未成年犯调查[J]. 江苏社会科学(03):212-216. ( 1) 1)

|

| [25] |

杨旭.2014.温和与宽宥: 意大利少年司法理念探析——兼论对我国少年司法的启示[J]. 青少年犯罪问题 (6): 66-76.( 1) 1)

|

| [26] |

杨志超.2014. 美国儿童保护制度的历史演进[J]. 当代青年研究 (3): 99-105( 1) 1)

|

| [27] |

姚兵.2013.由近二十年未成年犯数量统计引发的思考[J]. 中国刑事法杂志 (9): 114-119.( 1) 1)

|

| [28] |

姚建龙.2003.长大成人:少年司法制度的建构[M].北京:中国人民公安大学出版社.( 1) 1)

|

| [29] |

姚建龙.2008. 美国少年法院运动的起源与展开[J]. 法学评论 (1): 133-142.( 2) 2)

|

| [30] |

姚建龙.2009a.超越刑事司法:美国少年司法史纲[M],北京:法律出版社.( 1) 1)

|

| [31] | 姚建龙.2009b.远离辉煌的繁荣:青少年犯罪研究30年[J]. 青年研究 (01):83-92+95. |

| [32] |

于国旦.2012.少年司法制度理论与实务[M],北京:中国人民公安大学出版社.( 1) 1)

|

| [33] |

张鸿巍.2014.美国未成年人案件保密性原则及其松动[J]. 当代青年研究 (5): 93-99.( 1) 1)

|

| [34] |

本庄武. 2005.少年法は厳罰主義を採用したと解すべきか: 法解釈論への招待を兼ねて[J].一橋論叢 133(4): 435-458.( 1) 1)

|

| [35] |

高橋一郎. 2004.少年犯罪凶悪化説の批判的検討: 質的変化の観点から (大阪教育大学紀要.IV)[J]. 教育科学 54: 135-149.( 2) 2)

|

| [36] |

菊田幸一. 1979.現代少年法論(1)[J].法律論叢, 52(2-3): 1-56.( 2) 2)

|

| [37] |

橘木俊詔. 2010. 無縁社会の正体——血縁·地縁·社縁はいかに崩壊したか. 東京:PHP研究所.( 1) 1)

|

| [38] |

若穂井透.2012.少年法改正の総括と展望[J].日本社会事業大学研究紀要 58:79-94.( 2) 2)

|

| [39] |

山口直也.1993. 少年に対する死刑:アメリカにおける最近の動向(1)[J]. 一橋研究 17(4): 51-74.( 1) 1)

|

| [40] |

森田明. 2006.少年法の歴史的展開——〈鬼面仏心〉の法構造[M].東京:信山社.( 3) 3)

|

| [41] |

松尾浩也.2009. 少年法——戦後 60 年の推移 (家庭裁判所 60 周年記念特集号)[J].家庭裁判月報 61(1):87-101.( 1) 1)

|

| [42] |

蘇明月. 2011.非行少年に対する法的対応システムについての日中比較[J].早稲田大学社会安全政策研究所紀要 3:229-245.( 1) 1)

|

| [43] |

田中真衣. 2008. 本における児童虐待に関する社会的対応の変遷: 明治時代·大正時代[J].社会福祉 49: 101-114.( 2) 2)

|

| [44] |

下西さや子. 2005.明治期における児童虐待問題の構築と子どもの権利思想[J].社会福祉学 46(1): 3-15.( 3) 3)

|

| [45] |

元森絵里子. 2012. 「子ども」と責任の歴史社会学——教育の「子ども」·少年司法の「子ども」[J].教育社会学研究 90: 25-41.( 1) 1)

|

| [46] |

作田誠一郎. 2008.精神医学的解釈と非行少年という存在[J].社会分析 (35): 101-123.( 1) 1)

|

| [47] |

竹原幸太. 2007.少年司法における子ども観の変遷——非行統制と教育的介入[J]. 早稲田大学大学院文学研究科紀要53:127-138.( 3) 3)

|

| [48] |

Arya, Neelum. 2010. “Using Graham v. Florida to Challenge Juvenile Transfer Laws.” Louisiana Law Review (71): 99-155.( 1) 1)

|

| [49] |

Birckhead, Tamar R. 2012. “Juvenile Justice Reform 2.0.”Brooklyn Journal of Law and Policy (19):15-62.( 2) 2)

|

| [50] |

Bishop, Donna M., Charles E.Frazier, Lonn Lanza-Kaduce, and Lawrence Winner. 1996. “The Transfer of Juveniles to Criminal Court: Does it Make a Difference?.” Crime & Delinquency 42(2): 171-191.( 2) 2)

|

| [51] |

Bishop, Donna M., Lonn Lanza-Kaduce, and Charles E. Frazier.1998. “Juvenile Justice under Attack: An Analysis of the Causes and Impact of Recent Reforms.” University of Florida Journal of Law and Public Policy (10): 129-155.( 1) 1)

|

| [52] |

Breen, Jennifer and John Mills. 2015. “Mandating Discretion: Juvenile Sentencing Schemes after Miller V. Alabama." American Criminal Law Review 52(2):293-319.( 1) 1)

|

| [53] |

Dilulio, John. 1995. “The Coming of the Super Predators.” The Weekly Standard 1(11): 23-30.( 1) 1)

|

| [54] |

Estrada, Felipe. 2001. “Juvenile Violence as A Social Problem. Trends, Media Attention and Societal Response.” British Journal of Criminology 41(4): 639-655.( 1) 1)

|

| [55] |

Feld, Barry C. 1990. “Transformation of the Juvenile Court.”Minnesota Law Review 75:691-725.( 1) 1)

|

| [56] |

Fox, Stanford J. 1970. “Juvenile Justice Reform: An Historical Perspective.”Stanford Law Review 22(6):74-78.( 4) 4)

|

| [57] | Fox, Stanford J. 1996. “The Early History of the Court.” The Future of Children 6(4)29-39. |

| [58] |

Griffin, Patrick, Sean Addie, Benjamin Adams,and Kathy Firestine. 2011. Trying Juveniles as Adults: An Analysis of State Transfer Laws and Reporting. U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.( 1) 1)

|

| [59] |

Guggenheim, Martin. 2012. “Graham v. Florida and a Juvenile's Right to Age-Appropriate Sentencing.”Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 387(2): 83-93( 2) 2)

|

| [60] |

Heywood, Colin. 2010. “Centuries of Childhood: An Anniversary and an Epitaph?” The Journal of the History of Childhood and Youth 3(3): 341-365.( 1) 1)

|

| [61] |

Lesthaeghe, Ron. 1991. “The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation.” Gender and Family Change in Industrialized Countries (2): 17-62.( 1) 1)

|

| [62] |

Martinson, Robert. 1974. “What Works? Questions and Answers about Prison Reform.” The public interest 35(2): 22-54.( 1) 1)

|

| [63] |

Paxton, Pamela. 1999. “Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment 1.” American Journal of sociology 105(1): 88-127.( 1) 1)

|

| [64] |

Platt, Anthony M. 1969. “The Rise of the Child-saving Movement: A Study in Social Policy and Correctional Reform.” The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 381(1): 21-38.( 1) 1)

|

| [65] |

Platt, Anthony M. 1977. The Child Savers: The Invention of Delinquency. Chicago, IL.: University of Chicago Press.( 1) 1)

|

| [66] |

Putnam, Robert D. 1995. “Bowling Alone: America's Declining Social Capital.” Journal of democracy 6(1): 65-78.( 1) 1)

|

| [67] |

Redding, Richard E. 2003. “The Effects of Adjudicating and Sentencing Juveniles as Adults Research and Policy Implications.” Youth Violence and Juvenile Justice 1(2): 128-155.( 1) 1)

|

| [68] |

Rindfuss, Ronald R., Minja Kim Choe, Larry L. Bumpass, and Noriko O. Tsuya. 2004. “Social Networks and Family Change in Japan.” American Sociological Review 69(6): 838-861.( 1) 1)

|

| [69] |

Shook, Jeffery J. and Rosemary C. Sarri. 2008. “Trends in the Committee of Juveniles to Adult Prisons: Toward an Increased Willingness to Treat Juveniles as Adults.” Wayne Law Review 54(4): 1725-1765.( 1) 1)

|

| [70] |

Sickmund, Melissa and Charles Puzzanchera.2014. Juvenile Offenders and Victims: 2014 National Report. Pittsburgh, PA.:National Center for Juvenile Justice (NCJJ).( 1) 1)

|

| [71] |

Thomas Jr., Mason P. 1971. “Child Abuse and Neglect Part I:Historical Overview, Legal Matrix, and Social Perspectives.”North Carolina Law Review 50: 293-349.( 2) 2)

|

| [72] |

Tolley, Edward D. 1990. “Execution of America's Children.” Ga. St. UL Rev. 6: 403-425.( 1) 1)

|

| [73] |

Zimring, Franklin E. 2010. “Power Politics of Juvenile Court Transfer: A Mildly Revisionist History of the 1990s.” Louisiana Law Review 71: 1-15.( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36