2. 湖南勤人坡律师事务所, 湖南 湘潭 411105;

3. 湘潭大学 反腐败司法研究基地, 湖南 湘潭 411105

2. Hunan Q. R. P. Lawyer Firm, Xiangtan 411105, Hunan, China;

3. Anti-corruption Judicial Research Base, Xiangtan University, Xiangtan 411105, Hunan, China

2018年3月,十三届全国人大一次会议审议通过的《中华人民共和国监察法》(以下简称为《监察法》)乃是集实体法与程序法的综合性法律成果。《监察法》第三十一条、第三十二条正式以法律条文的形式确定了监察机关调查职务犯罪案件中的从宽处罚建议权,笔者将其概括为“监察从宽处罚建议”。此类由监察机关作出的建议,将刑事诉讼程序中认罪认罚从宽提前至监察调查阶段,这使得监察调查与刑事诉讼在认罪认罚从宽之间形成程序衔接的必要空间。近年来,学界理论成果多集中于对刑事诉讼中认罪认罚从宽量刑建议的程序探讨,少见监察从宽处罚建议与检察量刑建议的程序衔接问题研究[1]。

从宪法层面观之,监察机关作为国家反腐败权力集中行使的新型机构,在国家监察体制改革过程中整合而成的监察权力具备复合型属性。此种复合特征主要体现在承继了党纪审查、行政监察与刑事侦查的监察调查权,在职务违法与职务犯罪调查程序的启动上存在立案原因的选择。而监察从宽处罚建议须建构于职务犯罪调查而非职务违法调查程序。因此,监察从宽处罚建议具备类似侦查机关求刑建议的功能。“求刑建议”指在刑事诉讼程序中,检察机关代表国家出庭支持公诉,就被告人的定罪问题和量刑问题提出司法请求的制度[2]。监察机关依托《监察法》第三十一条、第三十二条,移送审查提起公诉时向检察机关提出的从宽处罚建议,本质上并未脱离求刑建议的基本范畴。在职务犯罪调查终结时,监察从宽处罚建议发挥了类似于量刑建议的求刑功能。因此,监察从宽处罚建议作为实现国家刑罚权的准备,可对检察机关的量刑建议和人民法院的刑罚裁量起到间接的推动作用[3]。但是,对于符合“认罪+认罚+特定条件”的被调查人,监察机关作出从宽处罚建议不应涉及对具体刑罚裁量的升格与降格。客观上,监察从宽处罚建议转入刑事诉讼阶段后,仅可为检察机关精准量刑建议的形成以及法院行使法定的刑罚裁量权提供方向,并不具备刑罚判定的终局性。囿于现有成果尚未予以深入展开,该命题值得进一步探讨①。

① 作为公诉权的非独立部分,求刑权不仅是国家刑罚权的必要构成,也从程序上体现了国家刑罚权的实现过程。因此,求刑权不能取代法官的刑罚裁量权。

鉴于此,笔者拟从检察机关对监察从宽处罚建议的实质审查与内容采纳情况两方面展开分析。借助刑事诉讼中“认罪协商”形成的量刑建议,结合“案-件比”要求,反映我国当前监察从宽处罚建议适用的实然状况。围绕监察调查与刑事诉讼的程序衔接、监察复议程序以及被调查人程序救济权利三方面,本文从优化监察从宽处罚建议的长效运行机制视角,提出立法完善建议以作为学理参考。

二、监察从宽处罚建议在刑事诉讼中的应然呈现监察从宽处罚建议在刑事诉讼中主要体现在程序的实然控制层面,即一方面检察机关应立足法律监督职责本位,对监察从宽处罚建议的决定内容、适用依据、程序救济等方面作实质审查;另一方面,对于检察机关、法院是否能够依照法定程序采纳监察从宽处罚建议,须从程序标准的内容设定上予以具体化。上述内容具体表现如下:

(一) 监察从宽处罚建议的运行特征《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)语境下,监察从宽处罚建议可分别体现在法律依据、程序要件和建议内容三个维度。

首先,从法律依据层面考量,监察机关须在准确把握“认罪”和“认罚”的基础上决定是否提出从宽处罚建议。从立法解释学角度来看,《监察法》第三十一条、第三十二条规定的监察从宽处罚建议主要可分为“自首型”“退赃型”和“揭发立功型”三种类型的从宽处罚建议。第一,“自首型”从宽处罚建议须同时满足“自动投案”和“如实供述罪行”两个构成要件。第二,“退赃型”从宽处罚建议是指积极配合调查工作,主动退赃退款的行为,其不同于“自首型”从宽处罚建议,无须有主动投案自首的情节。第三,“揭发立功型”从宽处罚建议是指在调查过程中,被调查人具有主动检举揭发或者提供重大线索,有助于调查其他案件的情形的行为[4]。考量监察从宽处罚建议设置的立法目的,乃是通过设立该制度肯定和鼓励被调查人的立功行为,协助监察机关调查案件,贯彻落实宽严相济的刑事政策。综上所述,检察机关对监察从宽处罚建议的审查标准应初步判断是否符合“认罪+认罚+特定条件”实质条件。其次,从程序要件层面判断,监察从宽处罚建议应严格依照法定程序运行。这体现在当监察调查人员认为被调查人符合从宽处罚条件时,须报请监察机关领导集体研究,并以“请示”的形式附上相关证据材料报请上一级监察机关批准。当上一级监察机关征求审理部门意见作出审查后,方可形成办理意见报监察机关主要负责人审批。监察机关倘若未经审批即在移送刑事司法时提出从宽处罚建议,可能产生程序违法的后果[5]。监察机关若未经审批即在移送刑事司法时提出从宽处罚建议,此属移送刑事司法的程序违法。相较于刑事侦查阶段认罪认罚从宽程序,监察从宽处罚建议更具有严格的审批环节,这同法治反腐过程中办理职务犯罪案件的预防惩治与教育并举的原则高度契合。最后,从建议内容层面观之,检察机关应对监察从宽处罚建议内容作实质审查。不论形式上体现为何种外观,如函询、函复、告知书、建议书或者具结书,检察机关对监察从宽处罚建议内容的自愿性、真实性与合法性均应作全面审查,包括判断案件事实是否清楚,证据是否确实充分,从宽处罚建议是否适当、准确等。

监察从宽处罚建议不仅体现了“纪法衔接,法法贯通”的程序指向,而且反映了国家监察监督“惩前毖后,治病救人”的基本理念。由《刑事诉讼法》第一百七十条可知,在监督执纪“四种形态”的转换过程中,最严苛的处置形态为“移送司法”。由此,对于监察机关移送提起公诉的职务犯罪案件,依法严格审查乃是刑事司法的应有之义。这主要指在职务犯罪调查终结后的移送审查起诉阶段,司法审查不仅要从形式上审查监察从宽处罚建议,而且应从内容上审查被调查人认罪认罚的自愿性与真实性。倘若检察机关没有对监察从宽处罚建议从依据、程序到内容上进行全面审查,则被调查人在职务犯罪调查阶段的程序利益乃至将来刑事诉讼中的诉讼权利受到侵害的可能性大为增加。以检察机关在酌定不起诉当中的程序裁量为例,被适用酌定不起诉的犯罪嫌疑人仍可基于法定不起诉的理由对酌定不起诉决定提出程序异议,此种申诉乃是体现刑事诉讼当事人应然享有的程序救济权。因涉及“罪”与“非罪”处置的判断界限,对酌定不起诉的申诉乃因法定不起诉可申请国家赔偿,而酌定不起诉并未否认当事人的“犯罪”行为。由此立法例可知,对监察从宽处罚建议的实质审查乃是从程序平衡的控制视角体现被调查人程序异议的权利救济基础。

(二) 检察机关如何采纳监察从宽处罚建议当符合“认罪+认罚+特定条件”的被调查人适用从宽处罚建议后,因《监察法》尚未明确规定检察机关应如何处理,所以检察机关对如何采纳从宽处罚建议存在不同的认知见解。因缺乏统一的适用标准,还可导致同种职务犯罪案件的衔接处理存在任意性,从而产生“同案不同处理”的现象。当监察机关以“函”的形式作出从宽处罚建议,此应区别于刑事诉讼中认罪认罚从宽“书面具结”,通过“函”作出的从宽处罚建议并不具备与“书面具结”等同的强制效力。尽管从法规范层面赋予了监察机关较为明确的程序处分权,但仍应从刑事司法衔接的法律保留视角予以程序规制。若暂不考虑实践中“监察全覆盖”的监督效能以及监察建议对检察机关的实质审查形成的实质约束,笔者仅从理论上如何采纳、变更和不采纳三个角度阐述实质审查的应有内涵。

首先,检察机关对从宽处罚建议的采纳应建立在对自愿性、合法性和正当性全面审查的基础上。从审查对象上观之,应具体涵盖被调查人的犯罪事实、犯罪性质和情节、认罪悔罪态度以及在监察调查阶段收集的证据是否符合刑事证据标准等方面。因此,对于存在从宽处罚建议的职务犯罪案件,监察机关应充分发挥与刑事侦查监督相匹配的法律监督效能。

其次,根据《刑事诉讼法》第二百零一条和“两高三部”①印发的《关于规范量刑程序若干问题的意见》第二十三条第二款规定,检察机关作出量刑建议存在内容不当的部分,可以允许作出调整。杨立新[6]认为,此规定的意义主要在于体现量刑建议中的协商特征。监察委员会作为“一府一委两院”②新型国家权力格局体系中的重要组成部分,从政治意义上已明确其应然的反腐政治属性与实然的反腐主导地位。因此,对不需要补充调查且无须变更罪名的,检察机关应及时作出采纳监察从宽处罚建议的决定;对需要退回补充调查或者职务犯罪罪名有可能变更的,检察机关应及时将案件退回,并告知监察机关变更调查的罪名。此种情形并未涉及“事实不清”或者“程序违法”,因此从监察职务犯罪调查和处置的依据层面,可立足于程序法定原则将必要的程序回转纳入办案效果之中,从而实现监察从宽处罚建议运行程序的科学化和规范化。

① “两高三部”指最高人民法院、最高人民检察院和公安部、国家安全部、司法部。

② “一府”指人民政府,“一委”指监察委员会,“两院”指人民法院、人民检察院。

最后,监察从宽处罚建议具备求刑建议的部分特质,其实现方式上可借鉴检察量刑建议。当监察从宽处罚建议存在有违被调查人的自愿性,甚至是存在确切证据表明建议的作出乃是基于刑讯逼供、暴力取证等情形时,检察机关显然不应采纳。对未被采纳的从宽处罚建议,倘若连同职务犯罪案件一并退回监察机关时,职务犯罪调查主体应对从宽处罚建议的作出内容予以审查并调整。在职务犯罪案件退回补充调查期间,监察机关补充调查时应保障被调查人相应的陈述申辩权,以体现与刑事诉讼相对应的程序救济利益。此外,还可通过构建监察从宽处罚建议的采纳情况报告机制,形成办案信息资源共享机制,从而避免冤假错案。这也体现了“以审判为中心”的庭审实质化改革内在要求。不论检察机关是否采纳监察从宽处罚建议,在诉讼进行的各阶段文书中均应列明采纳与否的依据和理由。基于监察从宽处罚建议的作出主体在监察职务犯罪调查中的主导性地位,其应然须具备相应的“知情权”。因此,在采纳监察从宽处罚建议的过程中,检察机关应充分借鉴大陆法系当中的“检察官客观义务”,不仅强调形式审查,而且要立足于程序控制的视角考量对从宽处罚建议内容是否符合公诉要件作严格的实质审查。同时,通过书面形式向同级监察机关报告采纳情况,这样可在职务犯罪办案效果层面实现监察机关与检察机关的程序协调与妥适衔接。

三、监察从宽处罚建议衔接检察量刑建议的比较分析与问题阐述监察从宽处罚建议制度的形成是“宽严相济”刑事政策在国家监察领域的体现,亦是合理配置国家监察与刑事司法资源的应然要求。从2016年国家监察体制改革试点至今,涉及监察从宽处罚建议的职务犯罪案件在数量上稳中有增。相较于刑事诉讼中的检察量刑建议,监察从宽处罚建议从立法定位上仍须立足国家监察与刑事诉讼之间的主体、内容以及程序衔接规则。在职务犯罪调查阶段明确“认罪认罚从宽”的内在要求,这就涵盖了适用条件、从宽幅度以及程序救济等不同方面。通过实证研究可知,监察机关对如何优化从宽处罚建议的决定程序,应以刑事诉讼程序运行的基本原理为法理支撑,明确监察从宽处罚建议衔接刑事司法的制度边界。

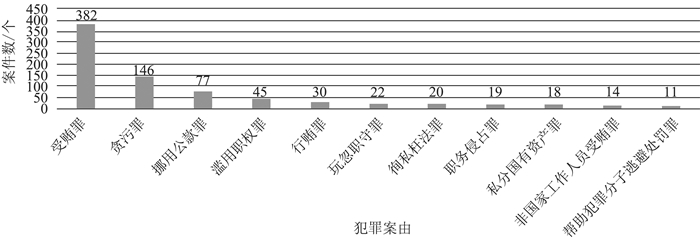

(一) 以检察机关量刑建议制度经验为比较的分析笔者在“聚法案例”数据库中筛选“职务犯罪案件”与“量刑建议”两个并列条件,共提取到784个刑事判决书,案由分类统计如图 1所示①。其中,由监察机关作出从宽处罚建议的职务犯罪案件共计136个,占职务犯罪案件总数约17.3%。由此可知,检察机关作出量刑建议的罪名范围基本覆盖了整个职务犯罪案件类型。检察机关量刑建议作出并非必须以监察从宽处罚建议为前置,而从占比情况来看,显然监察从宽处罚建议在衔接刑事司法的量刑建议中的比例并不高。能否据此推断出监察从宽处罚建议相较于量刑建议适用情形更为严苛?笔者认为,尽管该案例数据库统计样本存在相对局限性,但毫无例外地反映出检察机关在刑事诉讼认罪认罚从宽程序上的主导地位。较之检察量刑建议,监察从宽处罚建议更体现出“例外”而非“常态”的特点。这从客观上反映了监察从宽处罚建议形成条件在立法设定上更为严苛和谨慎,慎用监察从宽处罚建议亦可避免“以调查为中心”的先入为主的偏见,凸显检察机关在刑事诉讼中基于客观义务的法律监督职责本位。

① 参见“聚法案例”裁判文书数据库,访问日期为2021年4月16日。

|

图 1 检察机关提出量刑建议的职务犯罪案由分类统计图 |

第一,在适用阶段的衔接层面。以林某彬等人组织、领导、参加黑社会性质组织案为例,检察机关在梳理全案证据和犯罪嫌疑人、被告人主动认罪认罚且主动签署具结书的基础上提出了精准型量刑建议,这体现了检察机关基于实质审查义务履行而行使起诉裁量权[6]。而监察机关对于在调查阶段主动投案并自觉供述自己非法受贿事实的云南省委原书记秦某荣则提出了量刑幅度型的从宽处罚建议[7]。根据《刑事诉讼法》第一百六十七条第二款规定,对于认罪认罚的犯罪嫌疑人,检察机关应当就主刑、附加刑和是否适用缓刑提出量刑建议,其主要适用于审查起诉阶段。而根据《监察法》第三十一条、第三十二条规定,监察从宽处罚建议限定适用于监察调查终结时。监察从宽处罚建议作为刑事诉讼中认罪认罚从宽程序的衔接前置,其是否能在内容上与检察机关量刑建议形成适当衔接?这存在着由幅度向精准过渡的内容变化。因此,立法应然须考量监察从宽处罚建议的内容限度,避免监察调查异化为实质上的程序处分从而僭越了刑事司法应有之法律保留界限。二者在适用衔接上的阶段表现,主要体现为监察调查程序性质有别于刑事诉讼,实现完全的程序耦合须得明确刑事诉讼程序转换的标识,包括重新作出刑事立案的规制、对于监察从宽处罚建议时空效度上的规制。例如,立法是否有必要设定在法定期间内?倘若检察机关尚未对监察从宽处罚建议作出回应的,视为自动采纳等①。

① 相对于默示的生效设定,同样反过来可以将监察从宽处罚建议的时空效力设定采用默示的失效设定。

第二,在内容精确程度层面。以申某东妨害公务案为例,在新冠肺炎疫情期间申某东强行进入小区,并辱骂、殴打执行疫情防控任务的国家机关工作人员,检察机关对主动报警且如实供述犯罪行为的申某东提出拘役4个月的精准型量刑建议。此量刑建议涉及主刑刑种和刑期的同步精确[8]。对于同样具备主动投案、认罪认罚和退赔退赃的犯罪嫌疑人傅某良,监察机关仅在一定的处罚幅度范围内作出可减轻处罚的从宽处罚建议,并未涉及刑种和刑期减轻的具体精确度[9]。对比之下,尽管检察机关量刑建议与监察从宽处罚建议均具有求刑建议的特质,但前者主要体现为以“精确型为主,幅度型为辅”的总体特征[10],而后者则主要表现为“幅度型建议”的基本样态。检察机关量刑建议由最初的单方提出逐渐过渡到基于控辩双方协商一致的合意基础,实现了由“对抗式司法”到“协作性司法”的理念转型,适应了以审判为中心的诉讼制度改革需要[11]。由《刑事诉讼法》第一百七十三条可知,检察机关在量刑协商过程中可采取的听证行为、广泛吸纳第三方意见的程序设定,即已将控辩双方协商的合意精神贯彻于刑事诉讼的全过程。对于经由协商而确定的量刑建议,只能由检察机关向人民法院依法提出,亦体现了法院对于量刑建议的终局裁量权。然而,监察从宽处罚建议的作出过程,更贴近于早期检察机关单方提出量刑建议的模式,缺少了吸纳第三方主体意见的证据调查过程,此乃监察调查主体受身份特殊性所限导致。

第三,在适用程序的简化层面。以吴某某防疫物资网络诈骗案为例,在新冠肺炎疫情期间吴某某在无口罩货源的情况下通过网络平台发布虚假信息共骗取26 000元,检察机关根据其认罪认罚情形适用简易程序快审快结的处理方式[12]。与此形成对比的是,监察机关在作出从宽处罚建议的过程并未涉及刑事诉讼中的程序简化部分,这反映了监察从宽处罚建议一般情形下的“实体从宽”意义。由“实体从宽”内涵可知,其是指在犯罪嫌疑人、被告人具有《中华人民共和国刑法》规定的自首、坦白等从宽情节,由刑事司法机关遵循罪刑相适应原则给予其从轻、减轻或者免除处罚的司法裁量效果[13]。监察从宽处罚建议与检察机关量刑建议中的“从宽”均属自首、坦白等量刑情节之外的独立的量刑情节,包括从轻处罚、减轻处罚和免除处罚[14];但衔接至刑事诉讼后,便存在着监察从宽处罚建议与检察量刑建议内容上的重构问题。倘若检察量刑建议的内容是在以监察从宽处罚建议为前置基础上重新作出的,就不应认定为对量刑情节的重复评价,否则在监察调查与刑事诉讼进行的层面可造成从宽处罚制度的混乱[15]。由“程序从简”的内涵可知,其乃指从刑事诉讼进行的层面对当事人适用限制人身自由程度更轻的措施,或者适用更加便捷和减少讼累的简化程序。检察量刑建议体现了“实体从宽”与“程序从简”的双重要求,但监察从宽处罚建议从内容上并未反映出“程序从简”的处理要求,由此导致了监察实践中可出现监察从宽处罚建议转换为量刑建议时存在衔接错位的现象。

因此,相较于刑事诉讼阶段的检察量刑建议,监察从宽处罚建议在衔接刑事司法过程中具备了可期待的多重完善视角,囿于当前《监察法》文本对监察从宽处罚建议适用相对模糊,适用衔接标准不统一和适用率相对较低的现象成为监察从宽处罚建议在监察实践运行中亟待解决的现实问题。

(二) 监察从宽处罚建议衔接检察量刑建议的现实问题监察从宽处罚建议的适用限度须从学理上予以界定,因其涉及认罪认罚从宽制度的理论延伸。经统计分析涉及监察从宽处罚建议的职务犯罪案件数据,发现监察实践中仍存在诸多现实问题,表现为监察从宽处罚建议的法定适用情形、对象范围以及移送对象等方面相对模糊,从宽处罚建议的幅度边界难以精确以及第三方程序救济的内涵等问题,笔者将对此展开进一步论述。

第一,监察从宽处罚建议适用存在模糊空间,涵盖法定适用情形、对象范围以及移送对象等方面。尽管《监察法》第三十一条、第三十二条以立法确认的形式将刑事诉讼中的认罪认罚从宽制度向监察调查领域作了初步延伸,但过于抽象的立法行文表述使得原则化条款无法精确涵摄至个案当中。在监察从宽处罚建议中,当前可见的是缺失了双方合意的协商、关于认罪认罚的必要听证以及书面具结程序等。甚至对于被调查人不愿意接受从宽处罚建议的情形,亦无必要的程序救济路径。单向的适用过程由此可能产生“同案不同对待”的现象,其具体表现有三:其一,对符合法定情形的被调查人,监察机关“可以”提出从宽处罚建议,而非“应当”或者“必须”,此赋予了监察机关程序裁量上的自由选择权。该种“可以”意味着监察机关无须征得被调查人的同意,也无须听取检察机关、律师等第三方意见即可径行作出。其二,尽管监察从宽处罚建议须以监察机关的名义提出,但立法尚未明确监察从宽处罚建议将以何种形式移送至检察机关。实践中,部分监察机关往往可通过类似于《关于建议给予“被调查人××”从宽处理的函》的形式在审查起诉阶段向检察机关移送,但未予限定从宽处罚建议的书面形式应囊括哪些必备要素。申言之,类似于侦查机关移送案卷材料的“全案移送”与“一部移送”的区别,监察从宽处罚建议的移送并无内容详尽程度上的明确要求。而另一部分地区的监察机关则采用类似于检察机关量刑建议的认罪认罚具结书或者从宽处罚建议书的形式,相对于“函”的形式可具备更为明显的约束效力[1]。其三,监察从宽处罚建议的内容限度层面亟待立法完善。一般来讲,从宽处罚主要存在两种建议形式:第一种是“概括型”的从宽处罚建议,即对被调查人提出量刑幅度上的从宽处罚建议;第二种是“精准型”的从宽处罚建议,即在法定刑幅度范围内明确从宽处罚的精确指向,包括从轻、减轻或者免除处罚的具体建议。当然,过于精确的从宽处罚建议对于刑罚裁量权的侵蚀效果是显而易见的。在立法规制阙如之时,为避免“以调查为中心”的预断裁量,笔者坚持监察从宽处罚建议应为概括型建议。由此,可为检察机关作出进一步的精准量刑建议提供相对明确的前置性建议参照。

第二,被调查人程序救济权利保障机制须进一步完善。从文本内容来看,当前《监察法》对于监察从宽处罚建议的作出程序,既未规定监察机关应承担告知被调查人享有何种程序权利的法定义务,亦未明确其对于认罪认罚从宽处罚的处理效果可实现何种程度的预期[16]。各监察机关在作出从宽处罚建议过程中,基于过大的程序裁量主体权限,容易因缺失必要的第三方程序监督而产生“灯下黑”的徇私舞弊现象,此种程序违法将会严重侵害被调查人的程序处分自愿和监察调查程序公正。同时,受限于监察职务犯罪调查的政治属性,不同于刑事诉讼中的律师辩护与法律帮助程序,被调查人在接受监察调查过程中可能因被采取留置措施而被暂时剥夺人身自由,无法通过常规的法律帮助主体的介入形成外部监督。而且,从《人民检察院刑事诉讼规则》第二百五十六条可知,即便由检察机关提前介入,也应以“商请”的方式实现,是否允许介入由监察机关批准方可实现。这样就形成了相对封闭的调查渠道,监察从宽处罚建议无法实现信息上的对称。因而,刑事司法衔接的程序救济路径意味着立法应保障被调查人相对合理的程序救济权利。如前面多次提到,被调查人作出认罪认罚在自愿性、真实性与合法性等方面应接受更为细致全面的刑事司法审查,这是刑事司法程序控制的内在要求。《监察法》第二十二条、第四十三条分别对留置措施的适用作出了相对笼统的规定,但在留置适用的必要性审查方面,仍缺失相对具体的程序救济途径。因此造成的错误留置、违法留置以及超期留置的后果,难以在《监察法》第六十七条当中援引其他部门法的国家赔偿条款予以具体展开。

第三,监察调查与刑事诉讼间关联制度缺乏衔接机制。尽管监督执纪“四种形态”给予了监察调查主体相对宽松的程序裁量权限,但此种从宽处罚建议从类型上仅可用于“第四种”需要移送司法处置的犯罪嫌疑人。而从被调查人在监察调查期间被暂时剥夺人身自由的效果可知,监察调查措施的采取亦须与刑事诉讼中的强制措施保持必要的衔接,以此为基础形成的监察从宽处罚建议,方可证成其程序运行上的合法性。监察从宽处罚建议在程序运行上尽管通过“引证条款”的方式援引了其他部门法的诸多规定,但相较于检察量刑建议,仍应从二者性质的差异辨明法律适用依据的不同之处。

此外,在效果衔接层面,监察从宽处罚建议不应直接与刑事诉讼中的认罪认罚从宽制度画上等号,否则可能造成制度运行逻辑上的冲突。具体原因有以下三个方面:其一,从法定职责层面出发,监察机关作为党内监督和国家监察的专责机关,依法履行“监督、调查、处置”的职责;而检察机关作为代表国家行使检察权的司法机关,依法履行“追责、公诉、监督”的职责,二者司职有别。其二,从程序运行立法依据考量,基于监察从宽处罚建议与检察量刑建议的适用阶段差异,监察从宽处罚建议仅涉及职务犯罪调查案件,而检察机关量刑建议可依照《刑事诉讼法》面向于所有刑事案件。其三,从法律后果层面考量,当监察机关对符合条件的被调查人向检察机关提出从宽处罚建议时,无法产生撤销案件的程序效果,具有程序不可回转性。在审查起诉阶段,一旦检察机关作出退回补充调查的决定,实质上的程序回转将使得监察调查与刑事诉讼之间的程序衔接标识变得模糊。而因退回监察机关补充调查的决定乃由检察机关作出,这事实上已经造成了刑事诉讼进行中的程序回转。倘若回转处置恣意,不仅对监察从宽处罚建议的内容和程序稳定产生动摇之虞,更可引发监察从宽处罚建议运行效果上的失衡[17]。以侦查机关立案后的撤案为对照,根据《刑事诉讼法》第一百八十二条规定,对于自愿如实供述涉嫌犯罪的,并有重大立功或者案件涉及国家重大的利益的犯罪嫌疑人,侦查机关经由最高人民检察院的核准有权撤销案件。

综上可知,上述两类建议虽决定主体有别,但在制度设计上遵循了顺次演进的程序逻辑。在监察调查阶段适用认罪认罚从宽制度,监察从宽处罚建议程序从事实上已然具备了刑事诉讼中认罪认罚的前置性效果,其与检察机关作出的量刑建议的共性均表现在不得僭越专属于法院的刑罚裁量权。法院作为行使刑罚终局裁量权的国家司法机关,在依法履行审判职责的过程中应然享有对监察从宽处罚建议和检察量刑建议作出全面审查核实的义务。不论监察从宽处罚建议表现为幅度型还是精确型,均不得以其在办理职务犯罪案件中的主导优势地位形成“预断裁量”。正如《监察法》第四条第二款明确的“互相配合”与“互相制约”,其从宽处罚建议的立法定位仍应落脚于“建议”而非“决定”或“裁定”甚至“判决”,而从个案来看,犯罪嫌疑人、被告人的定罪量刑决定权均应归属于合议庭或独任法官享有。

四、完善监察从宽处罚建议刑事司法衔接的立法建议尽管职务犯罪案件在全部刑事案件中占比较小,但其对于国家社会秩序的法益侵害、对国家公信力造成的恶劣影响乃至对民众信仰法治的司法公信力等方面的危害远甚其他类型的刑事犯罪。鉴于此,在深化国家监察体制改革,巩固当前监察体制运行阶段性成果的特定时期,笔者从优化“监-检”程序衔接、完善监察从宽处罚建议决定的复议程序以及优化被调查人程序救济机制等三方面提出相应的立法建议,以期保障监察从宽处罚建议实效的同时,注重刑事司法的实质规范性与必要性审查。

(一) 优化“监-检”衔接中的程序审查标准设定“监-检”衔接乃是监察从宽处罚建议运行中不可回避的问题。由于监察从宽处罚建议与刑事量刑建议存在性质定位、类型设定上的标准差异,因此须从法规范层面解构其合理完善路径。其一,从程序启动条件层面观之,《监察法》第三十一条、第三十二条对于监察从宽处罚建议的启动条件相比于检察量刑建议更为严格,其不仅须满足刑事诉讼程序中“认罪+认罚”的条件,而且须同时满足“认罪+认罚+特定条件”三要件,缺一不可[18]。监察从宽处罚建议可以借鉴《刑事刑诉法》中的认罪认罚从宽程序标准,适当降低监察从宽处罚建议的启动门槛,放宽其适用条件。这样做既可避免符合刑事诉讼中认罪认罚的情形因门槛过高而被忽视,又可确保前后程序衔接条件上的对应和相称。其二,从程序审批层面观之,同样《监察法》第三十一条、第三十二条中明确规定,监察机关对于符合条件的案件,要经领导人员集体研究决定并报请上一级监察机关审查批准,方可在移送检察机关时提出从宽处罚建议。相较于刑事诉讼中量刑建议,这体现了在监察从宽处罚建议决定作出的程序审查中,监察机关上下级之间层级控制的实质效果。笔者认为,审批程序可借鉴域外制度当中的量刑建议审批程序,适当放宽本级监察机关对从宽处罚建议作出的集体讨论决定权限,将实质审查交由检察机关,从而在监察机关内部的级别审查之外呈现检察机关的法律监督功能。

(二) 完善“监-检”衔接中的程序复议规则根据《监察法》第三条,监察机关和检察机关工作中应互相配合、互相制约。对于检察机关作出的程序决定不服,监察机关应然享有复议、复核权利,检察机关对侦查机关与监察机关程序制约的立法对比如表 1所示。又从《监察法》第四十七条第四款规定可知,对检察机关依法作出不起诉的案件,监察机关可以向上一级检察机关提请复议。但若检察机关拒绝采纳监察从宽处罚建议,监察机关在向上级检察机关申请复议的过程中是否应参照行政复议程序或者适用监察申诉的方式,当前立法对此并无明确规定。另外,《监察法》第四十九条明确了监察对象对监察机关涉及本人的处理决定不服提出复审、复核的程序和时限。但对于涉及本人的决定不服的情形中,被调查人仅可向作出原处理决定的监察机关申请复审,并无其他程序救济途径。对此,立法可参照被调查人现有的申诉救济渠道优化监察从宽处罚建议的复议复核程序,确保以监察从宽处罚建议为内容的程序处分行为乃是以被调查人认罪认罚的自愿和真实为前提。同时,还应从国家赔偿救济视角扩宽监察调查对象的程序救济渠道。在监察赔偿之外,可考量如何优化检察机关提前介入的程序运行机制,强化主动履职型法律监督的实际效果。包括法院、检察机关及其他主体在内,通过刑事诉讼或者党纪监督等程序制约对监察机关主导职务犯罪案件实现过程监督中的程序平衡。

| 表 1 检察机关对侦查机关与监察机关程序制约的立法对比 |

承上文所述,在监察从宽处罚建议的作出过程中,优化职务犯罪调查的提前介入机制乃是为构建监察职务调查的权利救济体系。有别于普通刑事案件,职务犯罪案件具备更高要求的保密性,办案信息往往难以被第三方法律帮助主体知晓[19]。在缺失程序对抗的职务犯罪调查过程中,获取有限的法律帮助权利不仅是实现被调查人权利保障的现实需要,也是实现实体正义与程序正义的必然选择。

第一,重视检察机关提前介入时的从宽处罚建议审查。早在监察体制改革试点期间,浙江省苍南县监察委员会就率先与当地检察院探索建立检察机关提前介入监委调查职务犯罪调查活动的法治模式[20]。2018年,中央纪委、监委和最高人民检察院三机关联合制定《国家监察委员会与最高人民检察院办理职务犯罪案件工作衔接办法》,明确了检察机关提前介入职务犯罪调查的合法性与合理性。鉴于移送审查提起公诉的时限要求,检察机关提前介入职务犯罪案件更应参照其提前介入侦查阶段的方式,通过参与监察调查阶段证据收集、事实认定、非法证据排除以及法律适用等工作,注重法律监督的实质功能发挥,平衡监察调查规范性与审查起诉公正性之间的关联[21]。检察机关提前介入是指在法律规定时限内检察机关介入监察职务犯罪调查程序,并从案件定性、证据标准和留置适用的必要性审查等角度来确定检察机关提前介入的具体范围[22]。

对于监察从宽处罚建议的作出,检察机关提前介入职务犯罪调查阶段可实现建议内容的提前审查,亦体现了二者主体之间的提前“配合”与“制约”。从案件定性层面考量,检察机关提前介入参与案件并作出独立的判断,这对职务犯罪案件的监察调查产生直接影响,但须以办理重大、疑难和复杂案件为前提。从证据标准考量,监察从宽处罚建议作出适用的证据标准应然须与刑事诉讼证据保持一致[23]。《监察法》第三十三条既已明确监察机关调查阶段所收集的证据可以在刑事诉讼中作为证据适用,在移送审查起诉阶段检察机关就可以“检察官客观公正义务”为理论基础对监察从宽处罚建议内容作全面的实质审查[24]。在复杂案件的特殊情形中,检察机关的提前介入可对监察从宽处罚建议的依据作初步审查,从而避免在审查起诉阶段产生“退回补充调查”的程序回转。从常规意义上理解,程序回转为纠正前一诉讼阶段的错误处理行为,实际上是一种非正常或是非常态的程序处分,在一定程度上可对当事人造成“二次伤害”,且不利于诉讼经济。因此,提前介入审查监察从宽处罚建议可降低程序回转的概率。

第二,适度扩大职务犯罪调查中法律帮助主体的范围。根据《刑事诉讼法》第三十八条、第三十九条规定,危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件对辩护人的部分权利有一定程度的限制。但对于其他刑事案件,辩护律师在侦查阶段可在不经侦查机关许可的情况下为犯罪嫌疑人提供法律帮助。即便是脱离“辩护”属性的值班律师,亦能从法律帮助的视角为犯罪嫌疑人、被告人提供会见、进行阅卷以及提出意见等[25]。因此,在普通刑事诉讼案件的认罪认罚从宽程序中,辩护律师或者值班律师均可在认罪认罚具结书的形成过程中履行法律帮助义务。由此,监察从宽处罚建议的作出能否允许该类主体的提前介入,立法对此应予关切和回应。无论是从宪法保障人权的原则考量,还是基于刑事辩护制度的展开适用,职务犯罪案件在监察调查阶段,跨越刑事立案侦查两大诉讼阶段直接进入审查起诉程序,均不能否认辩护律师或值班律师提前介入职务犯罪案件的正当性[26]。囿于职务犯罪案件通常具有隐蔽性特点,现行立法实际上排斥或者否认了辩护律师在监察调查阶段提前介入的程序资格。未来若存在介入可能时,辩护律师仅能参照刑事侦查阶段的法律帮助者身份介入监察调查阶段,为被调查人提供控告、代理申诉、提供咨询、申请变更或解除监察措施、表达意见等法律帮助。值班律师作为特殊的法律帮助主体,在这一过程中的定位应该当为“量刑幅度的协商者”和“诉讼程序的监督者”。因此,未来立法还可将值班律师纳入提前介入职务犯罪案件的主体范围。当普通律师、值班律师以及其他法律援助主体可作为第三方主体介入时,监察从宽处罚建议的作出便逐渐向着允许第三方听证的刑事诉讼认罪认罚从宽量刑建议靠近。适当允许公职律师人员或者检察官提前介入调查阶段,秉持客观公正的义务和客观中立审查的立场,可为检察机关的提前介入起到辅助作用[27]。

五、结语作为刑事诉讼中认罪认罚从宽制度的应然前置延伸,监察从宽处罚建议可对量刑建议乃至刑罚裁量产生实质影响,须从程序规制层面妥善处理。监察从宽处罚建议不仅在内容上明确概括型从宽处罚建议的限度,界分其与量刑建议在启动程序、适用条件以及法律效果上的差别,而且应从程序救济层面适当回应程序回转的现实问题。《人民检察院刑事诉讼规则》确立的检察机关经商请提前介入的程序规则,对监察从宽处罚建议的内容真实性可起到相对制衡的作用。对于被调查人而言,考量第三方主体介入以实现对自愿性和真实性的全面实质审查,既是刑事诉讼中认罪认罚从宽程序的必然路径,也是平衡以监察为主导的职务犯罪案件调查程序的外部监督方式。

| [1] |

潘金贵, 王霑. 职务犯罪监察调查中的从宽处罚建议制度研究[J]. 重庆社会科学, 2021(1): 101-115. |

| [2] |

张国轩. 检察机关量刑建议研究[D]. 北京: 中国政法大学, 2009.

|

| [3] |

桂梦美. 职务犯罪调查阶段认罪认罚从宽的制度逻辑与展开[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2020(5): 48-58. |

| [4] |

吴建雄, 廖永安. 监察法学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2020: 137-139.

|

| [5] |

瞿目. 职务犯罪调查阶段认罪认罚从宽的探讨——以《监察法》第31条为中心[J]. 华南理工大学学报(社会科学版), 2020(1): 102-108. |

| [6] |

杨立新. 对认罪认罚从宽制度中量刑建议问题的思考[J]. 人民司法, 2020(1): 9-14, 30. |

| [7] |

佟海晴. 最高人民检察院第二十二批指导性案例[EB/OL]. (2020-12-08)[2021-04-25]. https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/202012/t20201208_488442.shtml.

|

| [8] |

新华社. 秦光荣一审获刑7年[EB/OL]. (2021-01-20)[2021-02-25]. http://www.xinhuanet.com/mrdx/2021-01/20/c_139683713.htm.

|

| [9] |

杨义霞. 疫情期间妨害公务务川一男子被判拘役四个月[EB/OL]. (2020-03-23)[2021-03-23]. http://www.gywb.cn/system/2020/03/23/030408538.shtml?from=groupmessage.

|

| [10] |

浙江省纪委监察网站. 浙江舟山群岛新区管委会原副主任、舟山市原副市长傅国良因严重违纪违法受到开除党籍、政务撤职处分[EB/OL]. (2019-02-01)[2021-02-26]. http://m.zjsjw.gov.cn/details_sjw.html?newsid=031437761.

|

| [11] |

李振杰. 困境与出路: 认罪认罚从宽制度下的量刑建议精准化[J]. 华东政法大学学报, 2021(1): 139-152. DOI:10.3969/j.issn.1008-4622.2021.01.011 |

| [12] |

田口守一. 刑事诉讼法(第七版)[M]. .

|

| [13] |

晨迪. 成都市首例防疫物资网络诈骗案宣判[EB/OL]. (2020-02-22)[2021-04-23]. http://www.cdmhw.com/wap/news/368430.html.

|

| [14] |

唐玲. 认罪认罚从宽制度在职务犯罪案件中的适用风险及其应对[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2020(2): 41-48. |

| [15] |

王霑. 准确适用提出从宽处罚建议制度的思考[N]. 中国纪检监察报, 2020-11-11(008).

|

| [16] |

陈国庆. 量刑建议的若干问题[J]. 中国刑事法杂志, 2019(5): 3-18. |

| [17] |

汪海燕. 职务犯罪案件认罪认罚从宽制度研究[J]. 环球法律评论, 2020(2): 52-67. |

| [18] |

付余. 职务犯罪认罪认罚从宽制度的问题及其完善——以G省司法审结的500件职务犯罪案件为样本[J]. 法治论坛, 2019(2): 109-128. |

| [19] |

詹建红. 认罪认罚从宽制度在职务犯罪案件中的适用困境及其化解[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 2019(2): 21-30. |

| [20] |

周庶明. 监察权行使中的若干实务问题探讨[J]. 《上海法学研究》集刊, 2019(5): 441-453. |

| [21] |

左卫民, 唐清宇. 制约模式: 监察机关与检察机关的关系模式思考[J]. 现代法学, 2018(4): 18-27. DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2018.04.02 |

| [22] |

潘博, 谢甜泉. 检察机关提前介入调查, 苍南探索监察体制改革新模式[EB/OL]. (2018-04-03)[2021-11-16]. https://mz.mbd.baidu.com/r/wtEazsNaes?f=cp&u=47ff912f8fc7e822.

|

| [23] |

吕晓刚. 监察调查提前介入实践完善研究[J]. 法学杂志, 2020(1): 50-56. |

| [24] |

朱孝清. 刑事诉讼法与监察法衔接中的若干争议问题[J]. 中国刑事法杂志, 2021(1): 3-16. |

| [25] |

占善刚, 王译. 监察调查证据规则衔接探讨[J]. 理论月刊, 2019(10): 87-95. |

| [26] |

秦前红, 石泽华. 监察委员会留置措施研究[J]. 苏州大学学报(法学版), 2017(4): 9-19. |

| [27] |

王译. 职务犯罪调查程序中的法律帮助权探微[J]. 西部法学评论, 2018(5): 99-106. |

2022, Vol. 24

2022, Vol. 24