2. 哈尔滨工程大学 经济管理学院, 黑龙江 哈尔滨 150001

2. College of Economics and Management, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China

我国能源需求的急剧增长以及传统化石能源使用造成的环境破坏和生产量不足,要求我国必须大力开发和利用新能源。我国拥有丰富的新能源资源,但目前得以开发与利用的新能源尚十分有限。以海洋能为例,在我国1.8×104 km海岸线和470×104 km2的领海中,潮汐能、波浪能、温差能、盐差能、海流能、海风能等蕴藏丰富,理论储量约10.4×104 kW,但由于技术装备的限制,目前海洋能尚处于小规模研究阶段[1]。我国其他许多新能源也是如此,由于受新能源装备制造发展水平等因素的限制,使其开发与利用规模都不同程度地受到了影响。除此之外,我国新能源装备制造的发展现状是长期沿用低端生产方式、关键核心部件主要依赖进口,缺乏自主创新能力。2015年我国政府出台的“中国制造2025”战略,将传统制造向智能制造发展作为建设制造强国的一项重要战略任务。按照这一战略规划要求,我国新能源装备制造的未来发展既不会是蜗牛式的缓慢发展,也不会是延续传统的低端生产方式,而将呈现一种“快中求质”的发展趋势。在这一发展过程中,传统制造模式向智能制造转变,将全面展示新能源装备“质”的发展趋势[2]。而实现这种质的转变,关键取决于新能源装备制造企业智化发展的创新能力。从我国发布的“全球智能制造发展指数报告”[3]来看,中国名列智能制造发展“先进型”的第2梯队国家行列,综合排名全球第6位。虽然与2016年相比各项指标均有提升,但还存在发展不均衡、新型智能产业升级落后等问题。如我国目前新能源装备智能制造发展环境和基础较好,且智能装备的进出口总额与日本、德国大体相当,但与日、德等以出口智能装备为主的“引领型”国家相比,我国进口装备规模却高于出口规模。这种状况表明,我国新能源装备制造企业必须增强智化发展的创新能力,改善制造业整体上的不平衡状态,从而促进我国制造业快速步入智能制造“引领型”国家行列。

1 新能源装备企业智化发展创新能力影响因素分析装备智化发展创新能力的研究关注的是创新投入能力、创新产出能力、商业化推广能力和创新外部环境这4个方面[4]。

1.1 智化发展的创新投入能力智化发展的创新投入实质是资源的投入。在智能制造的趋势下,R&D研发投入资金在企业的创新中一直是非常重要的影响因素[5]。此外,随着信息技术的高速发展,研发经费中大数据的投入对企业智化创新影响所占比重也越来越高。大数据的应用可以将预测和已知的信息转化成数据集,再通过分析转化成指标从而减少企业生产成本,提高工作效率[6]。除了资金,人才资源在企业智化创新过程中也是必不可少的,2015年李克强总理曾指出,“我们要用大批的技术人才作为支撑, 让享誉全球的中国制造升级为优质制造”[7]。这说明健全人才资源体系对推动我国企业智能制造具有重要作用。

新能源装备是一个技术门槛非常高的行业,一般它的研发基础越好,后期创新能力就越强[8]。因此,在新能源装备智化发展创新过程中,企业还应重点考虑技术创新和改造等方面的资金和人才投入,从而增加国内新能源装备制造企业的竞争力。

1.2 智化发展的创新产出能力创新产出是创新投入的延续和发展,它是利用创新投入的资源研发出新的核心技术和工艺流程来提高企业智造能力,或将先进的研发技术和生产方式运用到新产品生产中,尽可能实现最大化经济效益,达到企业智化目标的实施过程。

新能源装备企业的规模比较大,导致了沉没成本和研发风险都比较高,所以在新能源装备企业高速发展和一般的银行贷款,以及上市融资不能满足创新研发资金需求的态势下,“融资难”就成了影响它研发能力的巨大阻碍[9]。如何丰富融资渠道,提高融资水平对提高新能源装备企业的创新研发能力具有重要作用。此外,产学研协同创新作为目前企业创新的一种趋势,它不仅能提供更有利的创新平台,还能降低风险和成本,提高研发成果转化率进而提高企业整体的研发能力[10]。因此,新能源装备智化发展企业可以通过丰富融资渠道和协同创新方式来提高研发能力。

在创新研发成功后,企业就需要进入生产环节将研发成果真正运用到企业生产中。吕富彪[11]在研究辽宁省高端装备制造业时发现,核心技术和关键设备的不足导致了辽宁省40%左右的关键技术和材料长期依赖进口,而一切的创新驱动实际是人才的驱动。因此,在新能源装备的生产环节中,生产人员和生产设备是核心,二者的数量、效率和相对规模将直接影响新能源装备智化发展企业创新的生产能力。

1.3 智化发展的商业化推广能力商业化推广能力是新产品和新工艺投入到市场上获取经济利润的水平,体现了创新产出的直接效益转化。它是通过企业内外部的资源整合来推动商业模式创新,进而促进企业获取竞争优势来持续创新,最大化顾客价值的一种过程[12]。创新文化、高层管理者推动和驱动市场导向是影响企业商业模式创新的3个主要影响因素[13]。可以看出前2个因素都是面向企业内部的,而驱动市场导向是面向客户市场的。

面向企业内部的高层管理者推动也是企业创新文化形成的一部分重要因素。管理者需要通过相关方案制定、积极参与和频繁强调等方式促进新能源装备智化发展企业商业模式创新的实现。此外,作为企业创新文化形成的主力军,员工之间更应该加强相关培训和知识交流来形成对企业核心价值观的认同和跟随,从而促进商业模式的创新效率[14]。

面向客户的商业模式创新主要体现在企业的对外营销模式上。营销能力对企业的创新绩效有正向的促进作用[15],而企业的营销能力主要体现在营销团队的能力和定价策略上。因此,一个专业的营销团队和合适的定价是影响新能源装备智化发展企业面向客户推广能力的重要因素。此外,在Amit[16]研究出商业模式创新和企业利润价值之间有联系后,江积海等[17]通过实证证明了企业可以通过商业模式的创新直接促进价值利润创造。这些研究均表明,利润增长趋势在一定程度上可以反映企业的商业化推广能力。

1.4 智化发展的创新环境目前“中国制造2025”面临着绿色转型和智能升级的良好机遇。要实现由制造到智造的转型升级,政府需要营造良好的创新政策环境,促进制造业智能升级和能源转型的互动[18]。此外,Song等[19]研究发现,政府补贴对于装备制造企业融资约束造成的创新绩效和生产效率的降低有很好的抵消作用,在某一临界值下,政府补贴能有效促进生产率的增长和企业研发创新的投入。这说明在创新外部环境中,政府是对新能源装备企业的经济走向、转型升级和经济增长等产生影响的重要因素。

政府的行为是一种不可改变的外在环境因素。在这个不可控的因素下,企业如何敏感地应对才是一种可控的重要能力。任何组织中的应急机制都缺少不了上层决策单元,即高级的管理调控人员需要根据当前外部情景快速获取信息进行统一的决策、资源分配和任务分解[20],这是企业应对环境变化的核心要素。而在上层决策单元接受到外部信息之前,一种有效快速的信息沟通获取机制是关键。在互联网+和德国工业4.0的战略背景下,增加对外部环境市场变化的监督反馈人员,能够加强企业对外部环境变化的敏感度[21]。因此,及时的信息沟通反馈和上层快速正确的决策能力,是新能源装备制造企业创新顺利进行的有效保障。

2 新能源装备企业智化发展创新能力评价指标的选取目前,国内外学者虽然对于许多类型企业创新能力的评价指标己有系统性的研究,但由于人们对新能源开发与利用的研究起步较晚,对新能源装备智化发展创新能力评价研究的成果目前还很少,鲜有科学全面论证新能源装备智化发展创新能力的影响因素和具体评价指标体系的研究成果。为此,本文基于新能源装备智化发展的特征,分析新能源装备智化发展创新能力的影响因素,并从智化创新投入能力,智化创新产出能力、智化商业化推广能力和智化创新环境4个维度建立新能源装备智化发展创新能力的评价指标体系。

2.1 新能源装备企业智化发展创新能力评价指标体系的建立原则为了使评价指标体系能系统、全面地反映新能源装备智化发展创新能力的主要特征,在分析影响因素和选择评价指标时应遵循以下原则:

1) 全面性原则。

全面性原则要求所建立的评价指标体系能全面、客观地反映出新能源装备智化发展的创新能力。全面性具体表现为指标体系选取的评价指标能够综合全面地反映新能源装备智化发展的创新能力。

2) 科学性原则。

科学性原则是保证新能源装备智化发展企业的创新能力评价结果合理的基础。科学性一方面体现在避免相同或相近意义的指标被重复选取,出现无谓的工作量和必要的评价指标被遗漏的现象,影响评价结果的质量;另一方面体现在体系内各项指标的计量具有科学的依据。

3) 可操作性原则。

可操作性原则是指指标体系选择的评价指标在数据搜集和计量方面具有可操作性,在满足客观评价智化发展创新能力基础上,避免选取计量复杂与繁琐的指标。

4) 特性化原则。

特性化原则是指指标体系选取的指标能够反映新能源装备智化发展及其创新能力的特征,使评价结果更具针对性。

2.2 新能源装备企业智化发展创新能力评价指标的设计计量在指标层指标中对一些复杂指标在计量时进行解释说明:

| $ {C_6} = x/n \times 100\% $ |

式中:x为与相关机构(能源机构、科研院所、同行企业、供应链企业等)合作研发项目数量;n为总研发项目数量。

| $ {C_7} = \sum\limits_{i = 1}^n {{w_i}{x_i}} /y \times 100\% $ |

式中:n为企业能融资的机构数量;xi为第i家机构,wi为第i家机构能融资数额的最大值;y为本期需要总投资额。

| $ {C_{15}} = \left( {a + 1} \right)/\left( {b + 1} \right) \times 100\% $ |

式中:a为出台有利相关政策数量;b为出台不利相关政策数量。

3 新能源装备企业智化发展创新能力评价模型的构建及实证分析 3.1 突变级数法层次分析法、因子分析法等评价方法存在主观权重过大的缺点,而突变级数法是一种通过分解总目标,再利用归一公式进行综合量化运算,最后归为一个参数进行评价的方法。它既避免了设置指标权重而造成的主观权重过大的缺点,又对指标的相对重要性进行排序,定性与定量的结合,使计算结果合理又精确[22]。新能源装备作为大中型的工业企业,它的发展关系到国家能源安全和经济稳定。因此,引入一个计算简单且精确合理的评价方法是非常有意义的。所以本文引入突变级数法来评价新能源装备智化发展的创新能力。

突变级数法的系统模型中f(x)表示一个系统的一个状态变量x的势函数,x的系数a、b、c、d表示该状态变量的控制变量。在归一公式中,xa、xb、xc和xd分别表示对应a、b、c和d的x值。对归一公式计算出的对应的x值,若评价指标具有互补性,应采用取“小中取大”互补原则,即将归一公式处理的数值进行取平均处理;若是不存在互补性的指标,应采用“大中取小”非互补原则,即对归一公式的数值取最小值。

在最常见的3个突变类型中,如果子指标有2个则是尖点突变,如果子指标是3个则是燕尾突变,如果子指标是4个则是蝴蝶突变。此外在分解目标时,应注意将控制变量按重要程度从左往右依次排列。其中尖点突变系统的归一公式为:xa=a1/2,xb=b1/3。燕尾突变系统的归一公式为:xa=a1/2,xb=b1/3,xc=c1/4。蝴蝶突变系统的归一公式为:xa=a1/2,xb=b1/3,xc=c1/4,xd=d1/5。

由于评价体系内各指标取值范围和依据不统一,因此必须把各突变模型中状态变量、控制变量的数值转化在[0, 1],即进行归一化:

| $ {X_{ij}}^\prime = \frac{{{X_{ij}} - {x_j}}}{{{S_j}}} + D $ |

式中:Xij表示第i个企业第j个评价指标的原始数据;X′ij表示第i个企业第j个评价指标标准化后的数据;xj和Sj分别表示第j个指标的均值和标准差。i=1,2,…,n,j=1,2,…,m。n=12,m=18;D为消除负值的常数项。

3.2 模型建立基于新能源装备智化发展的创新能力评价指标体系中的4个系统层指标,8个控制层指标和18个指标层指标,构建10个尖点突变系统,2个燕尾突变系统和1个蝴蝶突变系统。如图 1所示。

|

Download:

|

| 图 1 新能源装备企业智化发展创新能力评价模型 Fig. 1 Evaluation model of innovation capability of new energy equipment intellectual development enterprises | |

随机挑选万德网上12家大型的新能源装备智化发展上市企业,分析它们2012-2016年的财务报表、企业年报、数据库和公司官网信息等,计算各四级指标的平均指标数值。以节能风电企业(601016)为例,来展现突变级数法的计算过程。

1) 三级指标计算,其中四级指标C1、C2和C3之间呈现强相关关系,构成互补型燕尾突变;C12、C13和C14之间呈现弱相关关系,构成非互补型燕尾突变;C4和C5之间、C8和C9之间、C10和C11之间、C15和C16之间、C17和C18之间呈现强相关关系,构成4个互补型尖点突变;C6和C7之间呈现弱相关关系,构成一个非互补型尖点突变。

| $ \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{X_{{B_1}}} = {\rm{average}} ({X_{{C_1}}}, {X_{{C_2}}}, {X_{{C_3}}}) = 0.4133}\\ {{X_{{B_6}}} = {\rm{min}} ({X_{{C_{12}}}}, {X_{{C_{13}}}}, {X_{{C_{14}}}}) = 0.0100}\\ {{X_{{B_2}}} = {\rm{average}} ({X_{{C_4}}}, {X_{{C_5}}}) = 0.3200}\\ {{X_{{B_4}}} = {\rm{ average}} ({X_{{C_8}}}, {X_{{C_9}}} = 0.1140}\\ {{X_{{B_5}}} = {\rm{average}} ({X_{{C_{10}}}}, {X_{{C_{11}}}}) = 0.0232}\\ {{X_{{B_7}}} = {\rm{average}} ({X_{{C_{15}}}}, {X_{{C_{16}}}}) = 0.7029}\\ {{X_{{B_8}}} = {\rm{ average}} ({X_{{C_{17}}}}, {X_{{C_{18}}}}) = 0.5712}\\ {{X_{{B_3}}} = {\rm{min }}({X_{{C_6}}}, {X_{{C_7}}}) = 0.0529} \end{array}} \right. $ |

2) 二级指标计算,其中三级指标B3和B4之间、B5和B6之间呈现强相关关系,构成3个互补型尖点突变;和B1和B2之间、B7和B8之间呈现弱相关关系,构成一个非互补型尖点突变。

| $ \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{X_{{A_2}}} = {\rm{average}} ({X_{{B_3}}}, {X_{{B_4}}}) = 0.3575}\\ {{X_{{A_3}}} = {\rm{average}} ({X_{{B_5}}}, {X_{{B_6}}}) = 0.1839}\\ {{X_{{A_1}}} = {\rm{min}} ({X_{{B_1}}}, {X_{{B_2}}}) = 0.6429}\\ {{X_{{A_4}}} = {\rm{min}} ({X_{{B_7}}}, {X_{{B_8}}}) = 0.8297} \end{array}} \right. $ |

3) 一级指标计算,其中二级指标A1、A2、A3和A4之间呈现弱相关关系,构成一个非互补型蝴蝶突变。

| $ \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {{X_{{A_1}}} = \sqrt {{A_1}} = \sqrt {0.6249} = 0.8018}\\ {{X_{{A_2}}} = \sqrt[3]{{{A_2}}} = \sqrt[3]{{0.3575}} = 0.7097}\\ {{X_{{A_3}}} = \sqrt[4]{{{A_3}}} = \sqrt[4]{{0.1839}} = 0.6548}\\ {{X_{{A_4}}} = \sqrt[5]{{{A_4}}} = \sqrt[5]{{0.8297}} = 0.9634}\\ {U = {\rm{min}} ({X_{{A_1}}}, {X_{{A_2}}}, {X_{{A_3}}}, {X_{{A_4}}}) = 0.6549} \end{array}} \right. $ |

重复以上步骤,可以依次求出其他11家新能源装备智化发展企业的最终评价结果,再按综合评价指标的大小顺序将企业排序,最终结果如表 2所示。

| 表 2 12家新能源装备企业智化发展创新能力评价结果 Table 2 Evaluation results of innovation ability of 12 new energy equipment intellectual development enterprises |

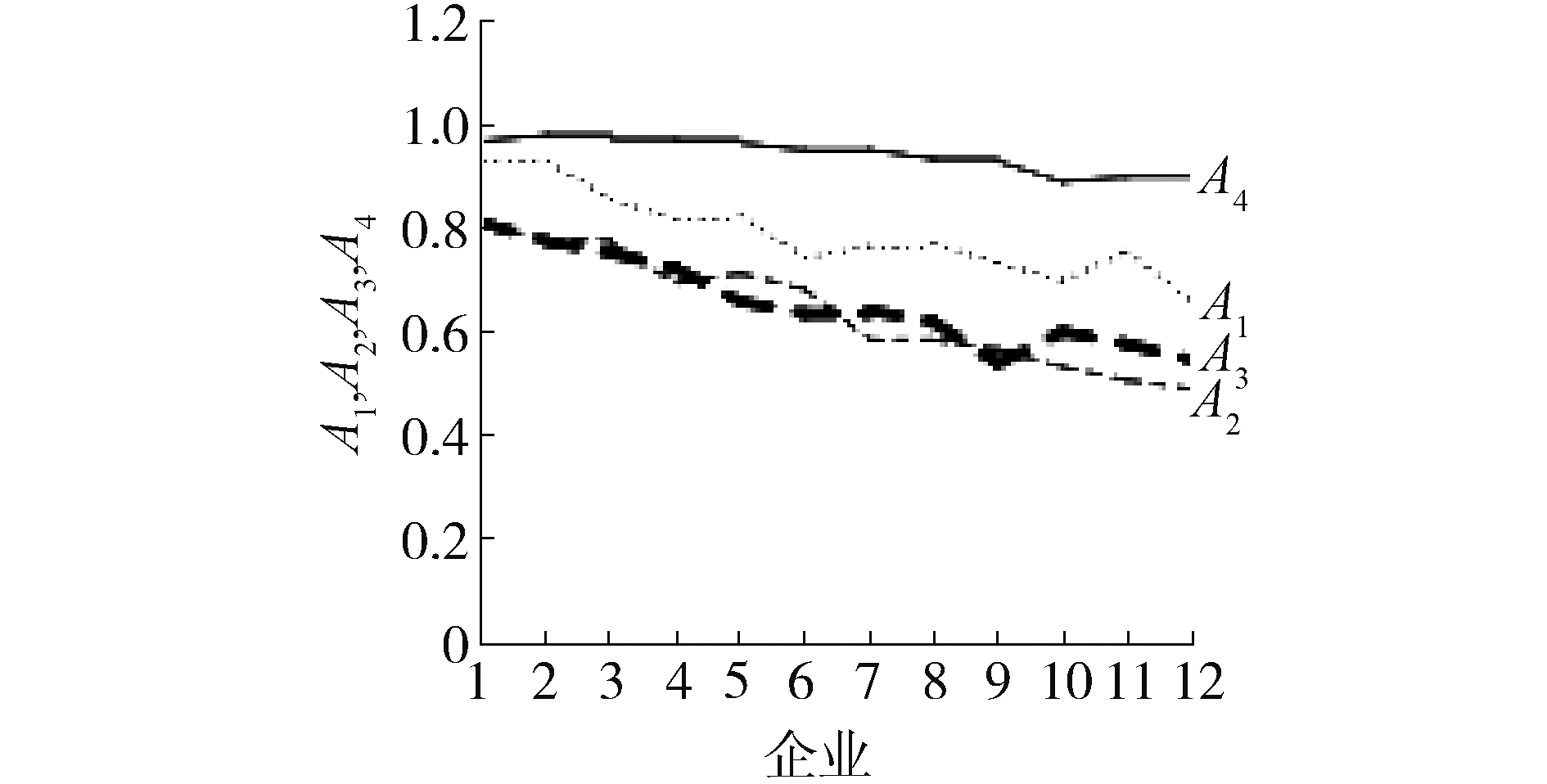

指标A1、A2、A3、A4归一化后的数值趋势如图 2所示。可以看出创新环境比较稳定良好,创新投入也能跟得上新能源装备智化发展企业的创新发展,而商业化推广能力和创新产出能力是束缚新能源装备智化发展企业创新比较严重的因素。

|

Download:

|

| 图 2 新能源装备企业智化发展创新能力指标趋势 Fig. 2 Trend chart of new energy equipment enterprises′ intellectual development and innovation capability indicators | |

运用突变级数方法对我国新能源装备制造智化发展创新能力进行评价的结果表明,目前我国只有少数新能源装备制造企业具备良好的智化发展创新能力,有1/3~1/2的企业智化发展创新能力不强。这部分企业创新能力不强主要是受到了创新产出能力和商业化推广能力的拖累。

1) 研发成果转化率是影响创新产出能力最主要的因素。大量的研发投入并不能带来更多或相同的价值,有的甚至产生了负值白白浪费了资源。目前,政府对该行业创新研发的大力支持,造成了一些新能源装备智化企业的盲目创新甚至只是表面上创新。合理的研发模式,人资匹配和有效的监督政策都是防止研发资源被浪费提高转化效率的方法。

合作研发是一种降低风险的方式。与一些技术团队、能源开发机构保持良好合作既可以降低研发团队成本,又能提高成功效率。随着政府补贴缺口的逐渐扩大,一般的银行贷款或上市融资已经不能满足新能源装备智化发展创新研发的大量资金需求,寻求其他的融资渠道,比如风险投资、债务融资、政府担保等组合形式,以提高企业的融资水平从而降低风险,能大大提高企业的研发成功率和创新能力。

2) 商业营销模式是影响新能源装备智化发展商业化推广能力最重要的因素。营销是促进研发成果进入市场为企业取得利润的重要推动力。新能源装备智化发展企业应该加强对营销推广的重视。一方面可以培养优秀的营销团队,在对外营销上真正将企业的绿色能源发展观和智能化理念的品牌形象打出去,增加对客户市场的调研,以客户为中心进行定价和生产。另一方面,需要培训员工熟悉掌握企业的经营理念和特色,塑造内外和谐统一的企业文化和组织氛围,从而增加组织间的知识学习和交流,促进企业创新绩效的提高。

| [1] |

KHAN N, KALAIR A, ABAS N, et al. Review of ocean tidal, wave and thermal energy technologies[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2017, 72: 590-604. DOI:10.1016/j.rser.2017.01.079 (  0) 0)

|

| [2] |

史竹琴, 蔡瑞林, 朱先奇. 智能生产共享商业模式创新研究[J]. 中国软科学, 2017(6): 130-139. SHI Zhuqin, CAI Ruilin, ZHU Xianqi. Study of business model innovation for intelligent production sharing[J]. China soft science, 2017(6): 130-139. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2017.06.013 (  0) 0)

|

| [3] |

侯瑞. 全球智能制造发展模式及我国智能制造发展现状[J]. 信息化建设, 2018(3): 23-26. HOU Rui. Global intelligent manufacturing development model and the status quo of intelligent manufacturing in China[J]. Informatization construction, 2018(3): 23-26. (  0) 0)

|

| [4] |

TVRKER M V. A model proposal oriented to measure technological innovation capabilities of business firms-a research on automotive industry[J]. Procedia-social and behavioral sciences, 2012, 41: 147-159. DOI:10.1016/j.sbspro.2012.04.019 (  0) 0)

|

| [5] |

LEE J, BAGHERI B, JIN Chao. Introduction to cyber manufacturing[J]. Manufacturing letters, 2016, 8: 11-15. DOI:10.1016/j.mfglet.2016.05.002 (  0) 0)

|

| [6] |

ZHENG C. The inner circle of technology innovation:a case study of two Chinese firms[J]. Technological forecasting and social change, 2014, 82: 140-148. DOI:10.1016/j.techfore.2013.06.005 (  0) 0)

|

| [7] |

邵安菊. "中国制造"向"优质制造"升级的路径及对策[J]. 经济纵横, 2016(6): 42-46. SHAO Anju. The path and countermeasures of "Made in China" to "Quality Manufacturing"[J]. Economic review, 2016(6): 42-46. (  0) 0)

|

| [8] |

ROPER S, HEWITT-DUNDAS N. Knowledge stocks, knowledge flows and innovation:evidence from matched patents and innovation panel data[J]. Research policy, 2015, 44(7): 1327-1340. DOI:10.1016/j.respol.2015.03.003 (  0) 0)

|

| [9] |

齐绍洲, 张倩, 王班班. 新能源企业创新的市场化激励——基于风险投资和企业专利数据的研究[J]. 中国工业经济, 2017(12): 95-112. QI Shaozhou, ZHANG Qian, WANG Banban. Market-oriented incentives to the innovation of new energy companies——evidence from venture capital and companies' patents[J]. China industrial economics, 2017(12): 95-112. (  0) 0)

|

| [10] |

王瑞鑫, 李玲娟. 产学研协同创新的理论框架研究[J]. 科学管理研究, 2017, 35(5): 17-21. WANG Ruixin, LI Lingjuan. Research on the theoretical framework of collaborative innovation[J]. Scientific management research, 2017, 35(5): 17-21. (  0) 0)

|

| [11] |

吕富彪. 辽宁高端装备制造业技术创新能力提升的演进路径研究[J]. 科学管理研究, 2018, 36(1): 46-49. LYU Fubiao. Study on improvement strategy of technological innovation capability of high-end equipment manufacturing industry in Liaoning Province[J]. Scientific management research, 2018, 36(1): 46-49. (  0) 0)

|

| [12] |

易朝辉, 周思思, 任胜钢. 资源整合能力与科技型小微企业创业绩效研究[J]. 科学学研究, 2018, 36(1): 123-130, 139. YI Chaohui, ZHOU Sisi, REN Shenggang. Study on between resource integration competence and TBSME'S entrepreneurial performance[J]. Studies in science of science, 2018, 36(1): 123-130, 139. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2018.01.014 (  0) 0)

|

| [13] |

GALLEGO J, RUBALCABA L, SUÁREZ C. Knowledge for innovation in Europe:the role of external knowledge on firms' cooperation strategies[J]. Journal of business research, 2013, 66(10): 2034-2041. DOI:10.1016/j.jbusres.2013.02.029 (  0) 0)

|

| [14] |

CASTRO M D. Knowledge management and innovation in knowledge-based and high-tech industrial markets:the role of openness and absorptive capacity[J]. Industrial marketing management, 2015, 47: 143-146. DOI:10.1016/j.indmarman.2015.02.032 (  0) 0)

|

| [15] |

弋亚群, 谷盟, 刘怡, 等. 动态能力、双元学习与新产品开发绩效[J]. 科研管理, 2018, 39(1): 74-82. YI Yaqun, GU Meng, LIU Yi, et al. Dynamic capabilities, binary learning and new product development performance[J]. Science research management, 2018, 39(1): 74-82. (  0) 0)

|

| [16] |

AMIT R, ZOTT C. Creating value through business model innovation[J]. MIT Sloan management review, 2012, 53(3): 41-49. (  0) 0)

|

| [17] |

江积海, 蔡春花. 开放型商业模式NICE属性与价值创造关系的实证研究[J]. 中国管理科学, 2016, 24(5): 100-110. JIANG Jihai, CAI Chunhua. An empirical study on relationship between internal attributes of open business model and value creation[J]. Chinese journal of management science, 2016, 24(5): 100-110. (  0) 0)

|

| [18] |

高歌. 新工业革命中智能制造与能源转型的互动[J]. 科学管理研究, 2017, 35(5): 45-48. GAO Ge. Interaction between intelligent manufacturing and energy transition in new industrial revolution[J]. Scientific management research, 2017, 35(5): 45-48. (  0) 0)

|

| [19] |

SONG Malin, AI Hongshan, LI Xie. Political connections, financing constraints, and the optimization of innovation efficiency among China's private enterprises[J]. Technological forecasting and social change, 2015, 92: 290-299. DOI:10.1016/j.techfore.2014.10.003 (  0) 0)

|

| [20] |

李安楠, 邓修权, 赵秋红. 分形视角下的非常规突发事件应急协同组织[J]. 系统工程理论与实践, 2017, 37(4): 937-948. LI Annan, DENG Xiuquan, ZHAO Qiuhong. Unconventional emergency coordinated organization based on fractal[J]. Systems engineering-theory & practice, 2017, 37(4): 937-948. (  0) 0)

|

| [21] |

KACH A, AZADEGAN A, WAGNER S M. The influence of different knowledge workers on innovation strategy and product development performance in small and medium-sized enterprises[J]. International journal of production research, 2015, 53(8): 2489-2505. DOI:10.1080/00207543.2014.975856 (  0) 0)

|

| [22] |

THOM R. Structural stability and morphogenesis:an outline of a general theory of models[M]. Reading, MA: W.A. Benjamin, 1975.

(  0) 0)

|

2019, Vol. 40

2019, Vol. 40