门禁系统作为新型现代化民用安全管理系统,集微机自动识别技术和现代化安全管理措施为一体,它涉及电子、机械、光学、计算机技术、通讯技术、生物技术等诸多新技术,是解决重要出入口实现安全防范管理的有效措施。但是随着门禁系统的广泛应用其安全和可靠方面暴露的问题尤为突出,提高其安全性与可靠性迫在眉睫。本文所设计的门禁系统结合云安全和无线供电技术,支持指纹开锁、手机开锁、蓝牙开锁多种开锁方式,在保证安全性的前提下极大提高了门禁系统的实用性和灵活性。

1 门禁系统的整体设计方案文献[1-2]中对各类门禁系统的分类和研究,并调查当代门禁系统的特点及其发展方向,进行了如下分析总结:

1) 密码识别式,即通过验证输入密码是否正确来控制识别其进出门,目前较多用于酒店等公共场合[3]。其优点是操作方便,用户只需输入密码即可实现开关门等操作,且成本低。其缺点是密码容易泄露,外置设备可被暴力损坏或破解,安全性很差。

2) 卡片识别式,又分为磁卡式、射频卡式等。目前国内外门禁使用最为广泛的是基于RFID射频卡识别方式的门禁系统。其原理是当感应卡接近读卡机时, 系统读取到合法的卡信号后, 继电器工作使门控锁自动打开[4]。该方式具有操作方便、数据保密性强以及可靠性水平高等多个方面的特点与优势[5]。但是该识别方式的门禁系统进出门必需携带卡片,且卡片一旦丢失或被复制,会使其安全性大大降低。

3) 网络载体性识别式,即采用局域网、公网、蓝牙或短信等传输方式的门禁[6],该类识别方式的门禁系统大多使用智能手机为识别方式,使用方便;通讯部分采用各类算法加密,安全性较高,还可基于互联网进行二次开发,管理方便;但其对条件要求较高,在网络通信不良或无网络通信的情况下无法运行。

4) 生物特征识别式,该方式采用了人体生物特征进行身份认证的一种生物识别技术[7]。其原理是通过各类传感器,采集人体固有的生理特征,运用计算机等工具进行数字化处理,并将数字信号存入数据库。目前国内外门禁系统主要使用指纹、虹膜、人脸、掌纹等识别方式[8-10]。生物识别技术是当今社会数字化时代中最高级的安全密钥技术,使用该识别方式,安全性极好;无须携带设备,识别方便高效;不易复制。但其对环境要求较高,在照明不良的情况无法识别,或者在指纹掌纹受损时无法识别。且采用该类识别方式成本普遍较高。

现有的门禁系统的主要缺点有:受地域限制,只能在门禁系统安装处附近执行权限操作;受时域限制,无法查询长期的门禁进出记录;采用RFID、指纹、密码等单一识别技术,存在发生遗失、被盗、复制、泄露的风险;受市电和后备电源的限制,长时间断电且无法及时恢复市电供应时会导致无法操作;室外存在常驻型信息输入设备,易因暴力破环、非法盗窃而造成损失;忘带识别卡,遗忘开锁密码等情况下会为用户增加不必要的麻烦;室内无人且室内漏电保护器断开情况下,会导致门禁系统无电力供应而门禁锁死会门禁失效。种种问题表明现有门禁系统需要一个可行的方案来提高门禁系统的安全性与可靠性。

为解决上述的问题,业界也做出了努力。最新的解决方案被应用在私人住所方面,该方案以指纹识别和RFID为主要识别方案,可以以短信的方式远程授权临时密码供临时限时或限次出入;在紧急断电的极端问题上采用了预留Micro USB接口,用户可以通过该接口临时提供5 V电源;在门禁记录查询上采用了互联网传输至用户APP的方式,使用户可以在网络环境下查询门禁记录;同时为进一步提高可靠性,该方案还保留了以机械钥匙开锁的方式。这个解决方案较大幅度地提高门禁系统的安全性和可靠性,也在私人住所方面体现了较高的适用性,但同时暴露出很多问题。这种多方式识别增加了用户对身份信息管理的负担和遗失的风险。室外仍然存在常驻型信息采集设备,且紧急外部供电使用功率较小的电源设备使其在驱动大型电子门锁时表现为供电不足。

鉴于现有门禁系统及其现存解决方案的以上现状,本文将时下最热的云安全技术和移动支付技术与门禁系统相结合,同时摒弃应用较广的几种识别方案,将手机这个融入人们生活、并逐渐成为人们寸步不离的智能电子设备作为主要识别方案。在紧急供电方面,前瞻性的将无线输电技术应用于门禁系统,真正的做到了室外无常驻设备,显著地提高了门禁系统的安全性和可靠性。而得益于智能手机的发展,用户在管理门禁系统时能够做到不受时间和空间的限制,提高对门禁系统的掌控能力。

该门禁系统主要分为物理控制端和云服务器端两部分,本文将主要介绍物理控制端的设计。

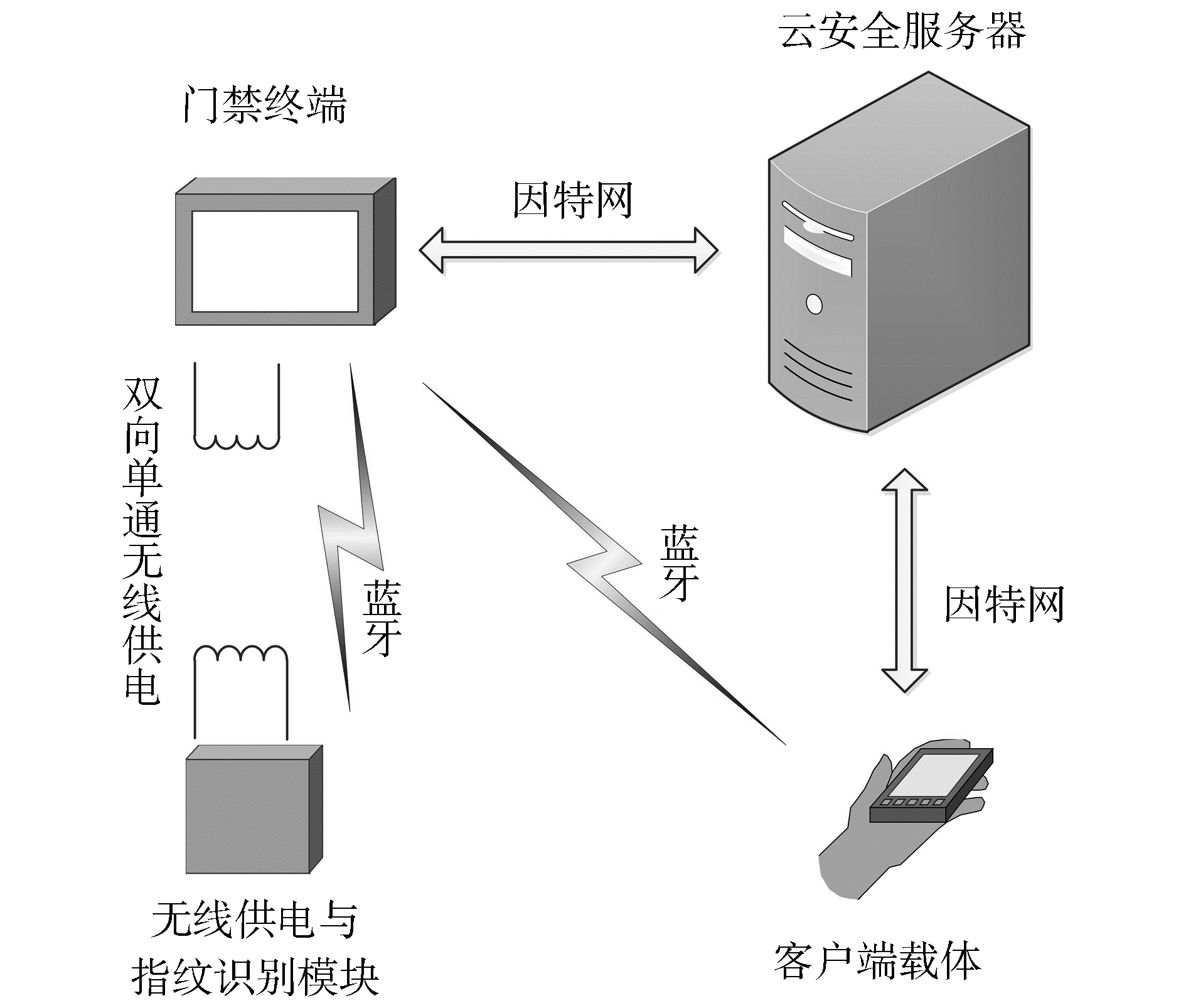

门禁系统物理控制端设计主要由4部分组成,如图 1所示分别为门禁终端、云安全服务器、客户端载体和无线供电与指纹识别模块。根据每部分的通讯需求,两两之间通过网络、蓝牙和蜂窝数据3种方式中的一种或多种互联。

|

Download:

|

| 图 1 门禁系统的整体结构 | |

该门禁系统实现了如下几种开锁方式:1)首选:使用智能手机APP因特网开锁,通过智能手机、云服务器、门禁主控3部分因特网连接实现。2)次选:在手机无网络连接或主控无网络连接时,可通过电脑登录服务器远程控制开锁;或使用手机APP蓝牙开锁,该方式通过手机和门禁主控通过蓝牙连接实现。3)特殊情况:在没有携带手机、室内断网断电时,可选择无线供电的指纹设备开锁;使用时,将该设备放在门的特定位置,即可实现室外向室内供电,并通过指纹判断使用者权限进行开锁。

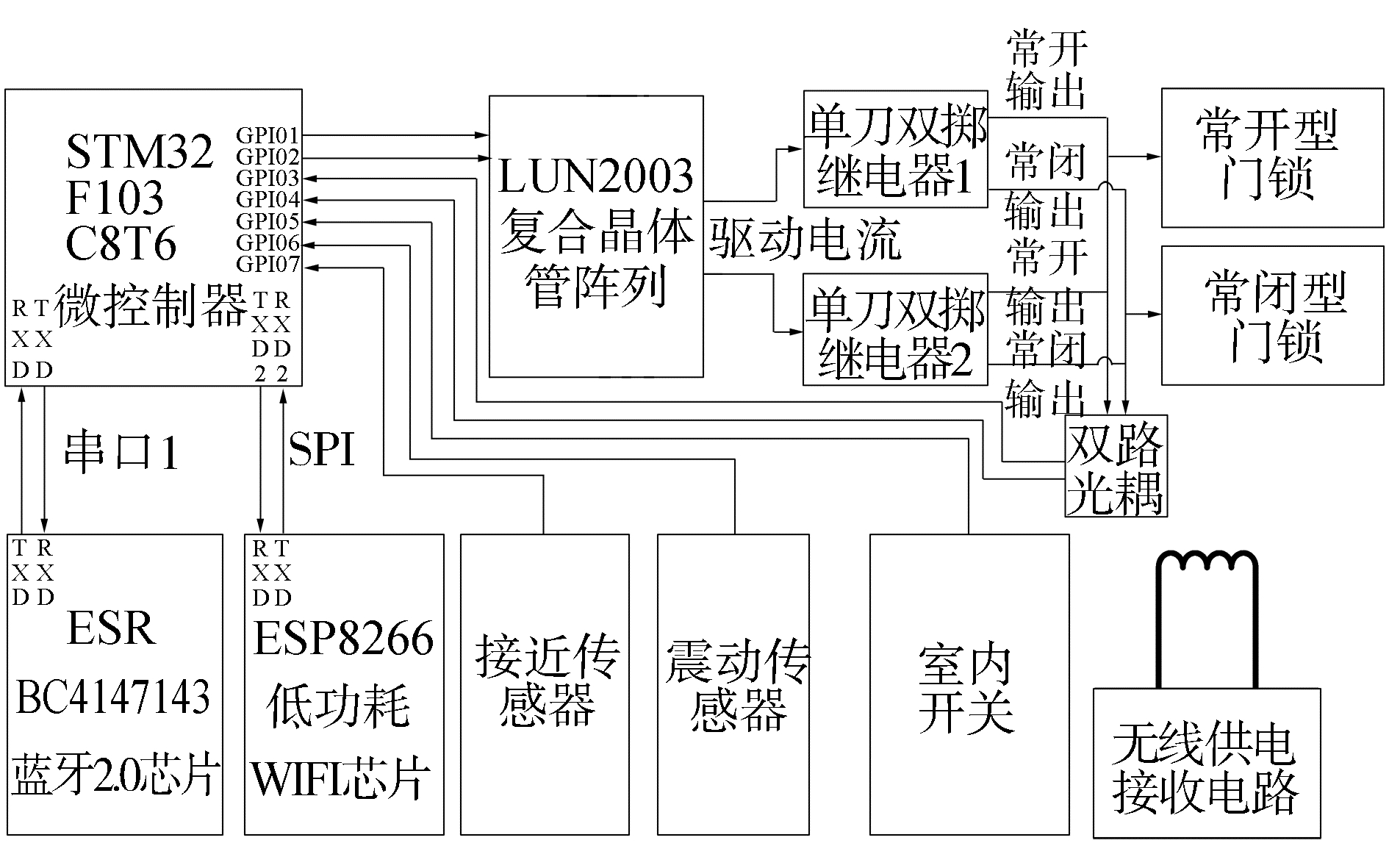

2 门禁系统的硬件设计 2.1 门禁终端的硬件设计针对门禁终端的任务量、IO需求、性价比,文中选用基于ARM核心的32位微控制器STM32 F103 C8T6作为门禁终端的主控芯片。其硬件设计图如图 2所示。

|

Download:

|

| 图 2 门禁终端硬件设计 | |

1) 门锁电路设计

门禁终端有常开型和常闭型门锁输出,可提供最大12 V/5 A的门锁驱动电流。常开型门锁接口连接到继电器的ON端,常闭型门锁接口则连接到NC端,以适用用户自行根据安装情况购置的磁吸门锁或电磁门锁。

主控芯片通过GPIO驱动ULN2003复合晶体管阵列放大电流,进一步驱动2个单刀双掷继电器。双继电器设计是为了提高门禁系统可靠性,起到一个备份作用。继电器的输出端电压跳变会通过双路光耦进行光电隔离后反馈到主控芯片。正常情况下由继电器1执行开启关闭操作,当继电器1没有做出相应的操作时,主控芯片会操纵继电器2执行操作并发出异常警报。

2) 接近传感器和震动传感器

接近传感器用于检测出入口是否关闭,震动传感器用于检测出入口剧烈震动以判断是否有人暴力开锁。这些被检测到的信息和上述继电器电平跳变等,即为门禁终端需定时上报云安全服务器的出入口安全状况。接近传感器也用于出入口开启后提醒用户及时关闭。室内开关用于出入口内无验证开启出入口。接近传感器、震动传感器通过GPIO口为主控和芯片提供数字信号,室内开关的动作则会引起主控芯片的一个中断。

3) 网络通信模块

网络通信部分采用ESP8266 WIFI芯片,其高集成度、低功耗和易用性在物联网应用领域获得了肯定, 是实现基于WIFI远程控制的最好选择[11]。ESP8266具有SoftAP和Station共2种工作方式,可使用AT指令对其配置。在门禁系统初次安装运行时,采用其SoftAP模式,使用手机连接ESP8266对门禁进行主控入网配置和初始化等操作;在系统非初次运行中,使用其Station模式连接来自路由器或其他信号源的WIFI热点信号,采用TCP/IP协议与服务器数据通信。ESP8266通过串口2与主控连接。在实际运行中,ESP8266实时接收主控的数据并上传到云服务器,同时会接收来自云服务器的指令(例如开关门),然后通过串口发送给门禁主控,进行相应指令操作。

4) 蓝牙通信模块

蓝牙通讯部分采用具有安全加密的较为成熟的HC-05蓝牙模块[12],通过串口3与主控连接,该蓝牙模块作从机使用。HC蓝牙具有命令工作模式和自动连接工作模式。首先在命令工作模式下使用AT指令对HC-05蓝牙串口通讯模块配置,将主机与从机蓝牙地址匹配,实现特定的2个蓝牙地址的互联。然后再自动连接工作模式,最终实现门禁终端和智能手机、门禁终端和无线电指纹模块的蓝牙通信需求。

2.2 指纹识别模块的硬件设计指纹识别模块同样采用STM32 F103 C8T6微控制器作为主控芯片,通过USART和SPI分别连接HC05蓝牙2.0芯片和ATK-AS608光学指纹识别模块,其硬件设计图如图 3所示。

|

Download:

|

| 图 3 无线供电与指纹识别模块硬件设计 | |

1) 指纹识别模块

ATK-AS608光学指纹识别模块集成了高精度指纹算法,具有识别时间小于0.3 s、拒识率(false reject rate, FRR)小于1%、误识率(false accept rate, FAR)小于0.001%且能存储300枚指纹等优良特性[13]。其原理是通过光学发射装置将光线射出,然后用CMOS或CCD阵列摄取反射光,经图像处理等算法后以获得指纹数据,通过与提前录入的指纹比对来判断指纹是否匹配成功[14]。

2) 蓝牙通信模块

该部分的HC05蓝牙芯片与门禁终端蓝牙芯片相同,作从机使用。与门禁终端的蓝牙芯片从机完成数据传输。

2.3 无线供电的电路设计由于门禁终端所需功率参数要求较高,故采取磁耦合共振技术,该设计方式具有转换效率高、噪声串扰小、对人体健康安全损害小等优点[15]。整体设计分为发射端和接收端2部分。

1) 频率产生电路

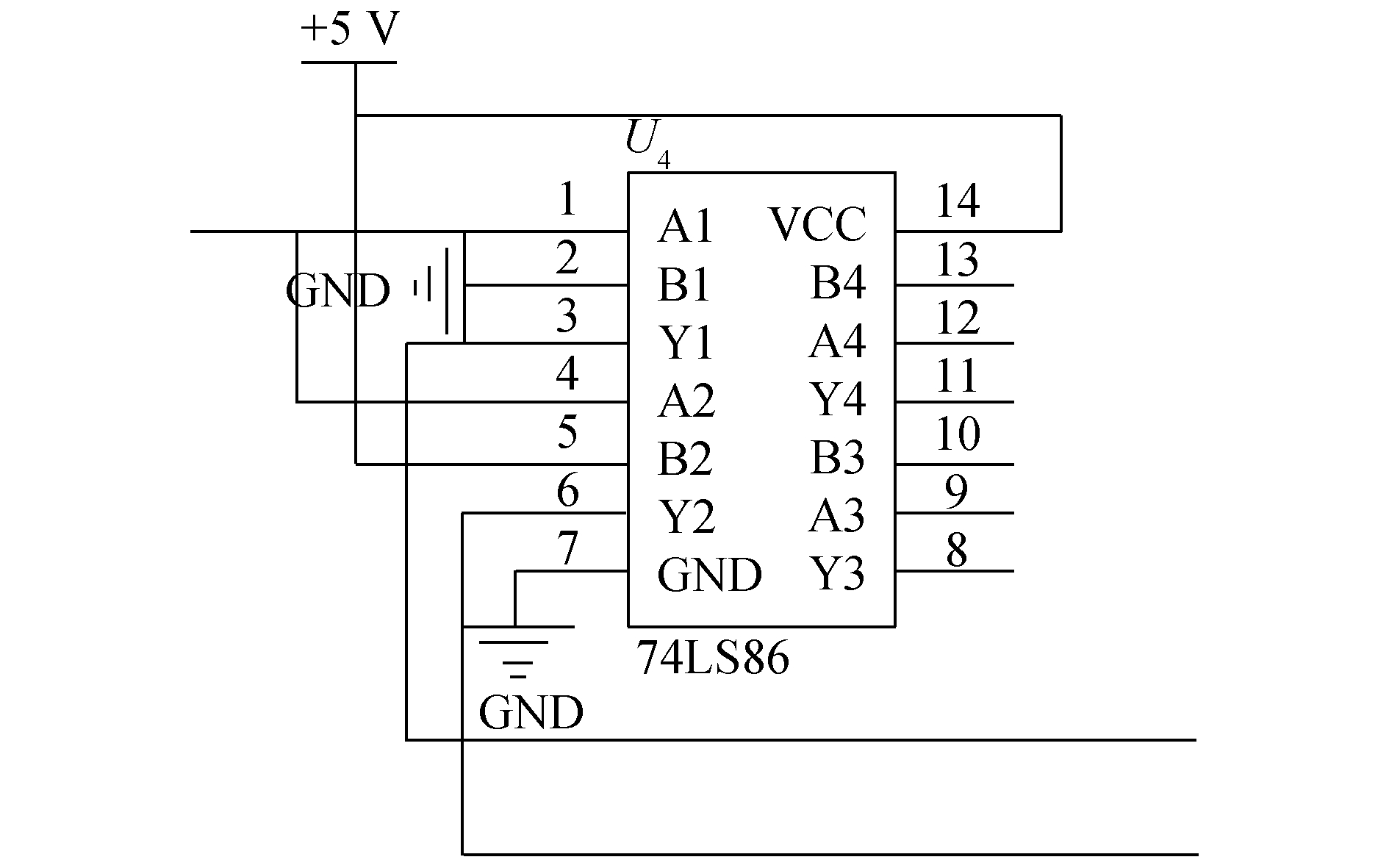

如图 4所示。发射端通过配置LTC6900选频震荡电路,产生一个固定的300 kHz震荡矩形波。外围电路需使用60 kΩ的RSET,以达到300 kHz的设计要求;本设计采用精密电位器构成,方便调节。L1电感是避免后级电路信号对振荡器产生干扰,使振荡器输出波形混乱。

|

Download:

|

| 图 4 频率产生电路 | |

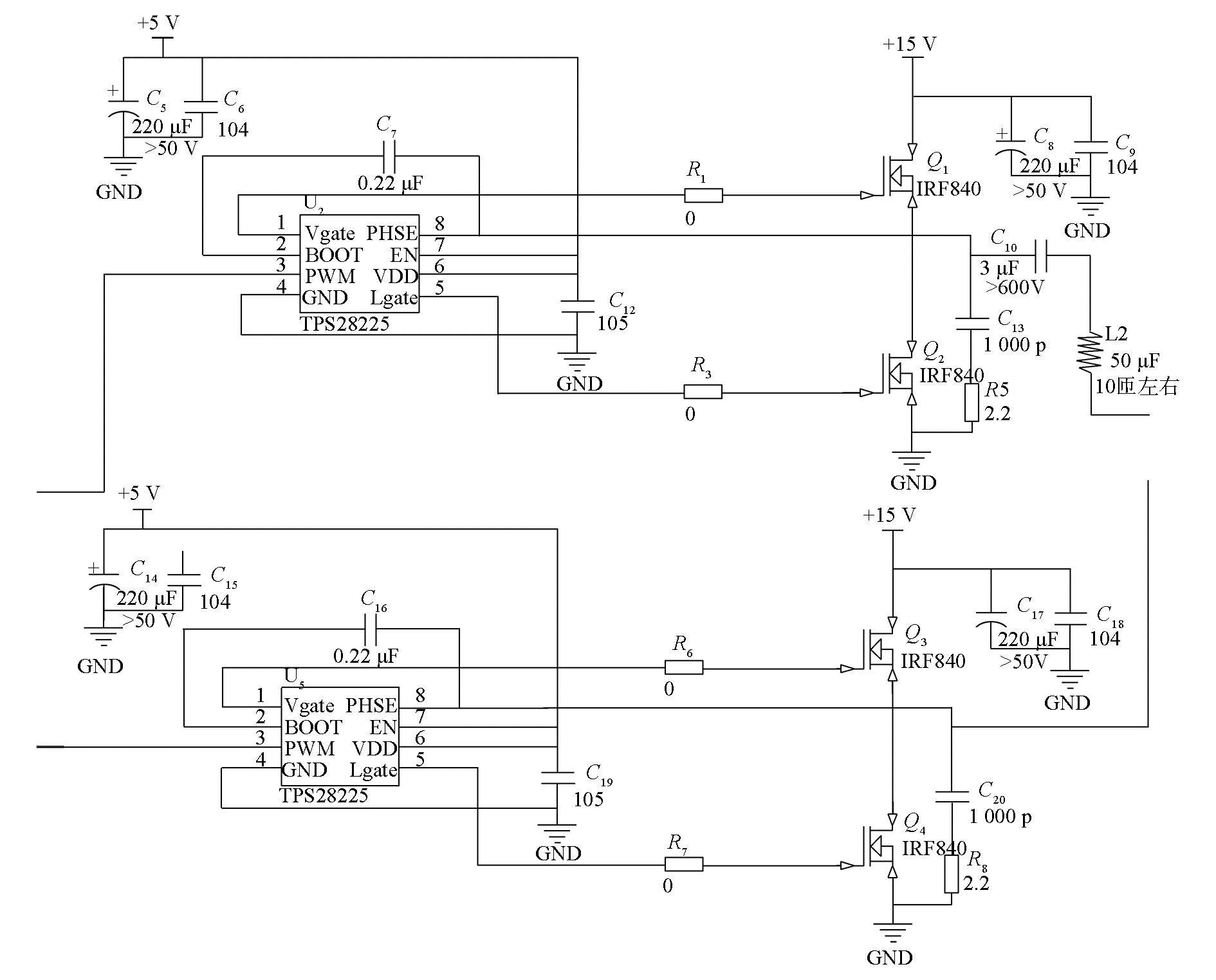

2) 驱动电路设计

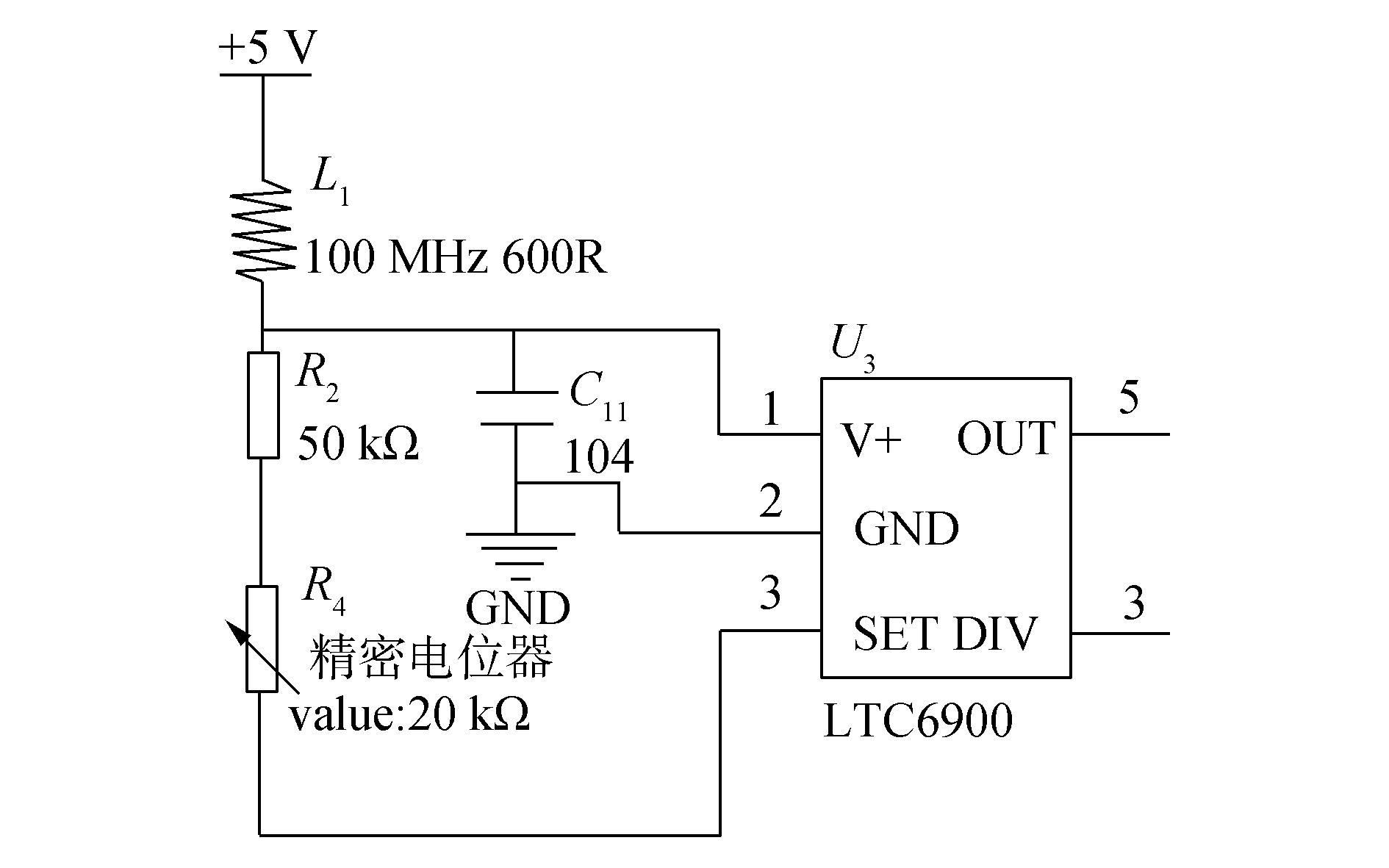

如图 5所示,震荡矩形波经过74LS86双输入四异或门,得到2路完全互补的PWM波。图 6为全桥驱动电路,相比于半桥具有更高的驱动VPP。本设计采用了TPS28225单输入MOS管驱动器。电路工作时MOS管Q1和Q2会交替导通,使中间输出PWM波形。

|

Download:

|

| 图 5 产生反向PWM波 | |

|

Download:

|

| 图 6 全桥驱动电路 | |

3) 发射电路设计

发射电路由图 6的电容C10和输电电感线圈L2构成。由于电感与线圈长度成正比、与走线宽度成反比,而以上参数又与实际线圈占用面积成正比。因此在实际电路设计中,取得一个既符合系统功率要求又能使电路大小较为美观的线圈长度和走线宽度的平衡值至关重要。本设计电路在正常情况下电感线圈应为6~15匝,我们选用了半径15 cm、线径0.25 mm、10匝的线圈,可实现在最大12 cm的距离完成功率为15 W的无线输电。

4) 接收电路设计

接收端电路与发射端类似,其受电电感线圈与输电电感线圈相同,电流经桥式电路整流和稳压模块后,分别得到15、5、3.3 V直流电压供系统所需。因为频率较高,所以本设计的桥式整流电路中,采用了频率和功率等参数较大的肖特基整流二极管。

3 系统的软件设计 3.1 门禁终端的软件设计门禁终端作为门禁系统中安装在出入口的7×24 h工作的一部分,除丢失电能外不会自动结束程序。以C语言编写,开发环境为Keil uVision 5。

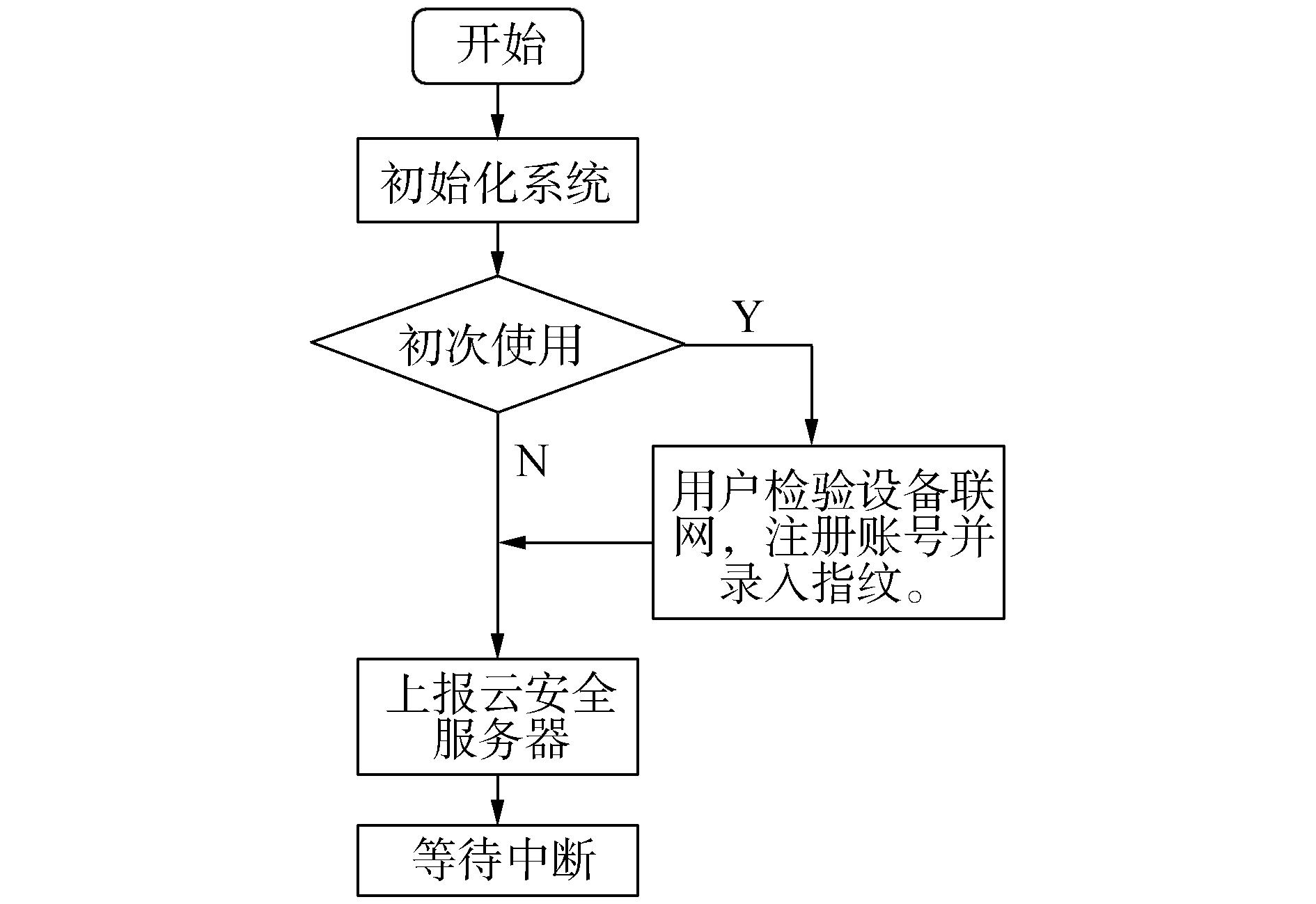

1) 系统首次使用

门禁系统开始运行后,首先初始化系统并检测是否初次安装使用,初次使用将指引用户对设备联网,然后在云安全服务器建立新的账户并配置和关联门禁终端到账户,还需要录入指纹等操作。其流程如图 7所示。

|

Download:

|

| 图 7 系统初始化流程 | |

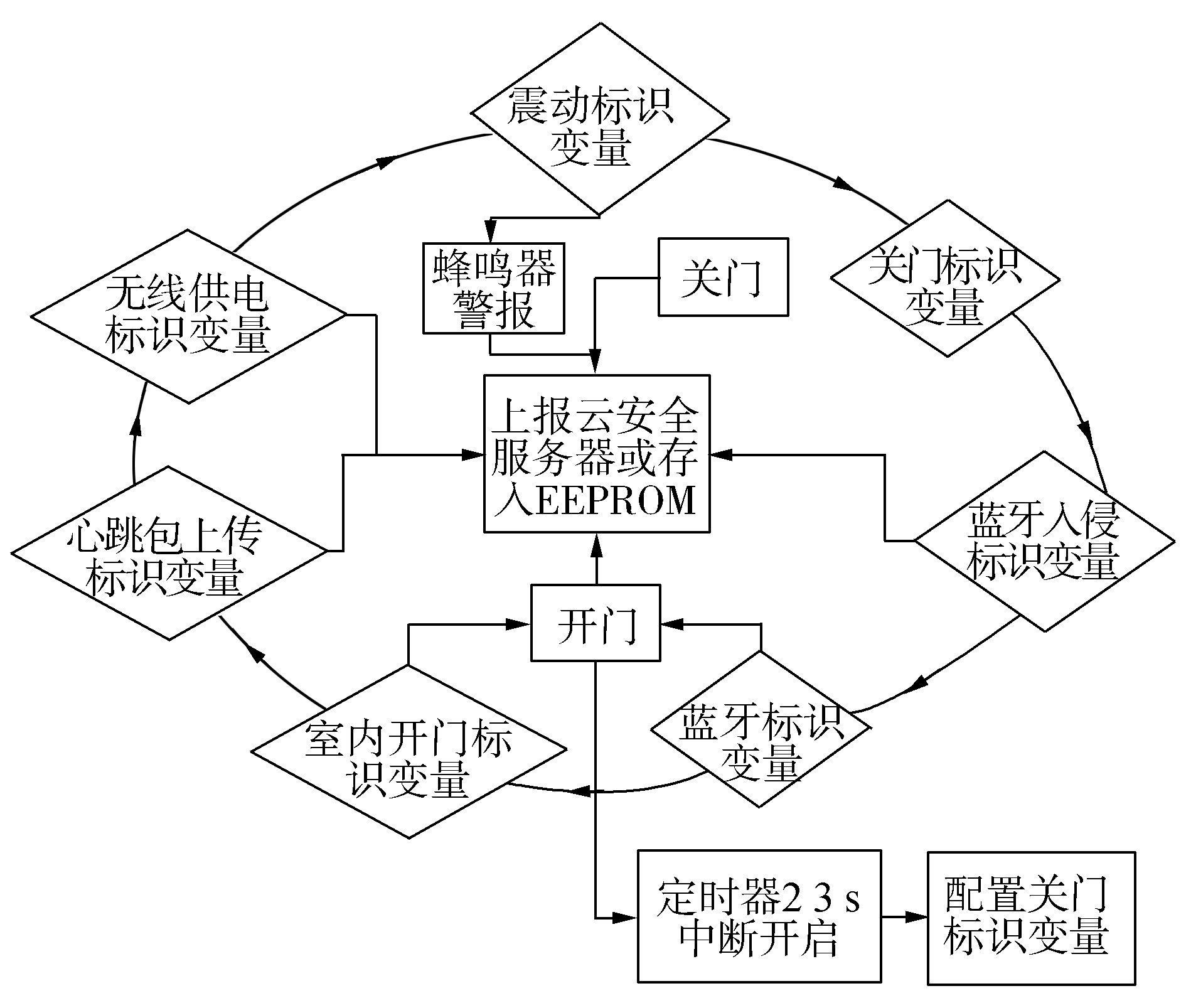

2) 系统主函数设计

门禁系统初始化检测完成后,进入正常工作模式,循环判断各传感器和模块的标识变量,并对标识变量进行相应的处理判断。其流程图如图 8所示。

|

Download:

|

| 图 8 主函数循环流程 | |

当判断有开门指令下达时,进行开门操作,并上传到云服务器;将定时器2的3 s计时中断打开,以实现3 s自动关闭。当震动标识变量被配置时,蜂鸣器警报处理,并上报给云安全服务器应急处理。当云服务器无响应时,将数据存取EEPROM,在数据连接后再发送给云服务器。其中断优先级如表 1所示。

|

|

表 1 各中断触发配置 |

3) 系统中断设计

中断设计如表 1所示。门禁系统中断正常使用室内供电,当系统使用外部无线供电时,会触发外部中断,并配置无线供电标识变量。室内开关会触发外部中断,并配置室内开关标识变量。常开型红外接近传感器在检测到有物体遮挡时会触发外部中断,并配置接近传感器标识变量。震动传感器在检测到有暴力开锁等巨大震动时,会触发外部中断,并将配置震动传感器标识变量。当外部手机蓝牙连接或指纹蓝牙模块连接时,连接蓝牙的USART3的接收中断在收到正确密钥指令后,会配置相应的手机蓝牙或指纹蓝牙标识变量。门禁主控每3 s向云服务器上传一次心跳包,由定时器3控制,当其3 s中断触发后,会配置心跳包上传标识变量。ESP8266连接USART2,门禁收到云安全服务器的密钥后会触发USART2接收中断,此时验证数据并解析,若为开门指令则配置服务器开门标识变量;各类中断配置完相应的标识变量后退出中断,并进入主程序循环判断。

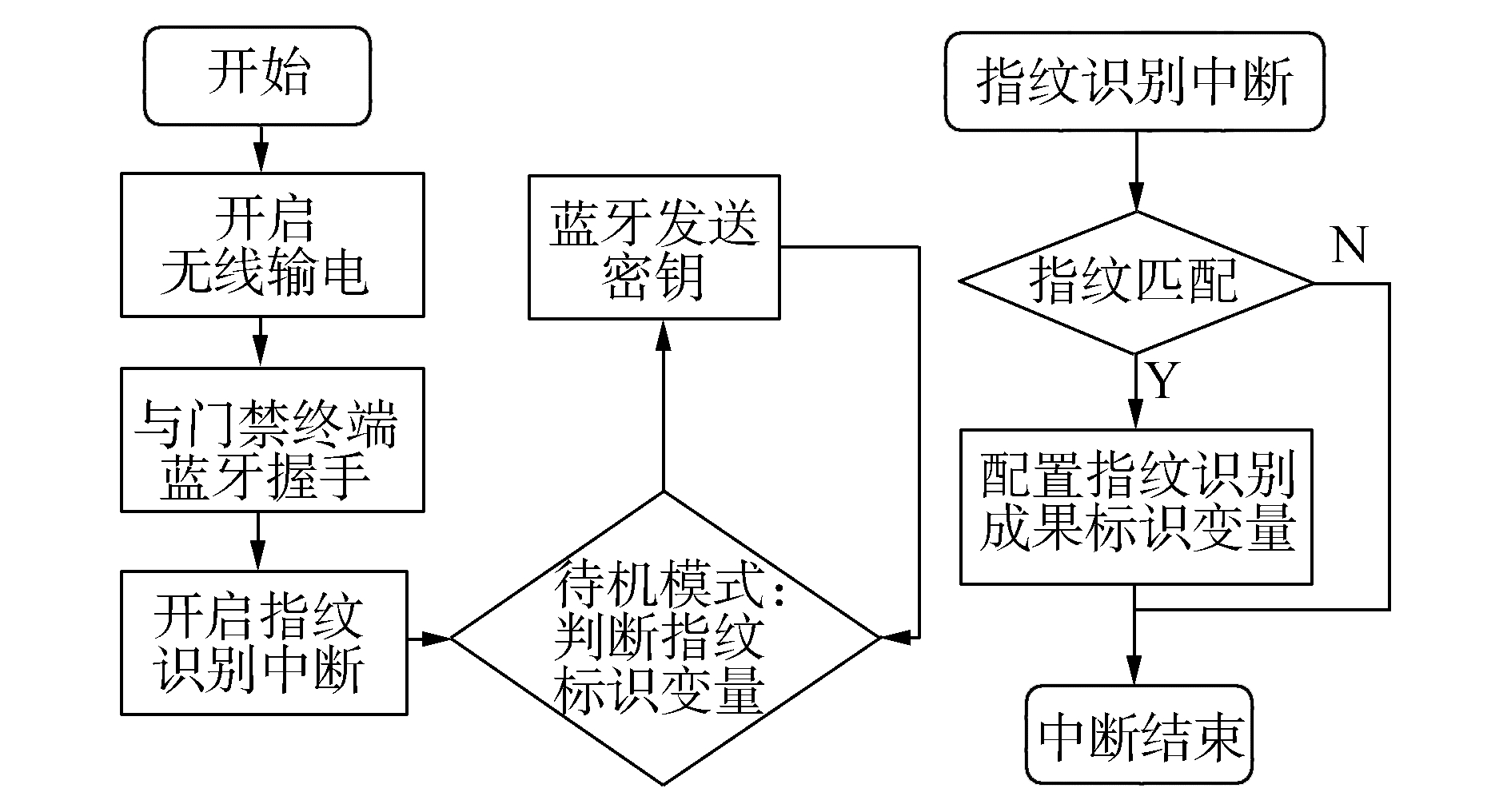

3.2 指纹识别模块的软件设计该无线供电与指纹识别模块的主控芯片与门禁终端相同,其开发语言和开发环境也与门禁终端相同,其流程如图 9所示。模块开启后,该模块主控系统通过本模块的蓝牙,自动连接门禁终端的蓝牙,连接成功后进入待机模式,该模式下将一直检测是否有指纹放置在指纹传感器的识别器上;当合法指纹放置时,进入指纹中断并且标识变量被配置,该模块主控通过该模块蓝牙发送密钥给室内主控蓝牙;信息发送完毕后返回待机模式。

|

Download:

|

| 图 9 中断触发流程 | |

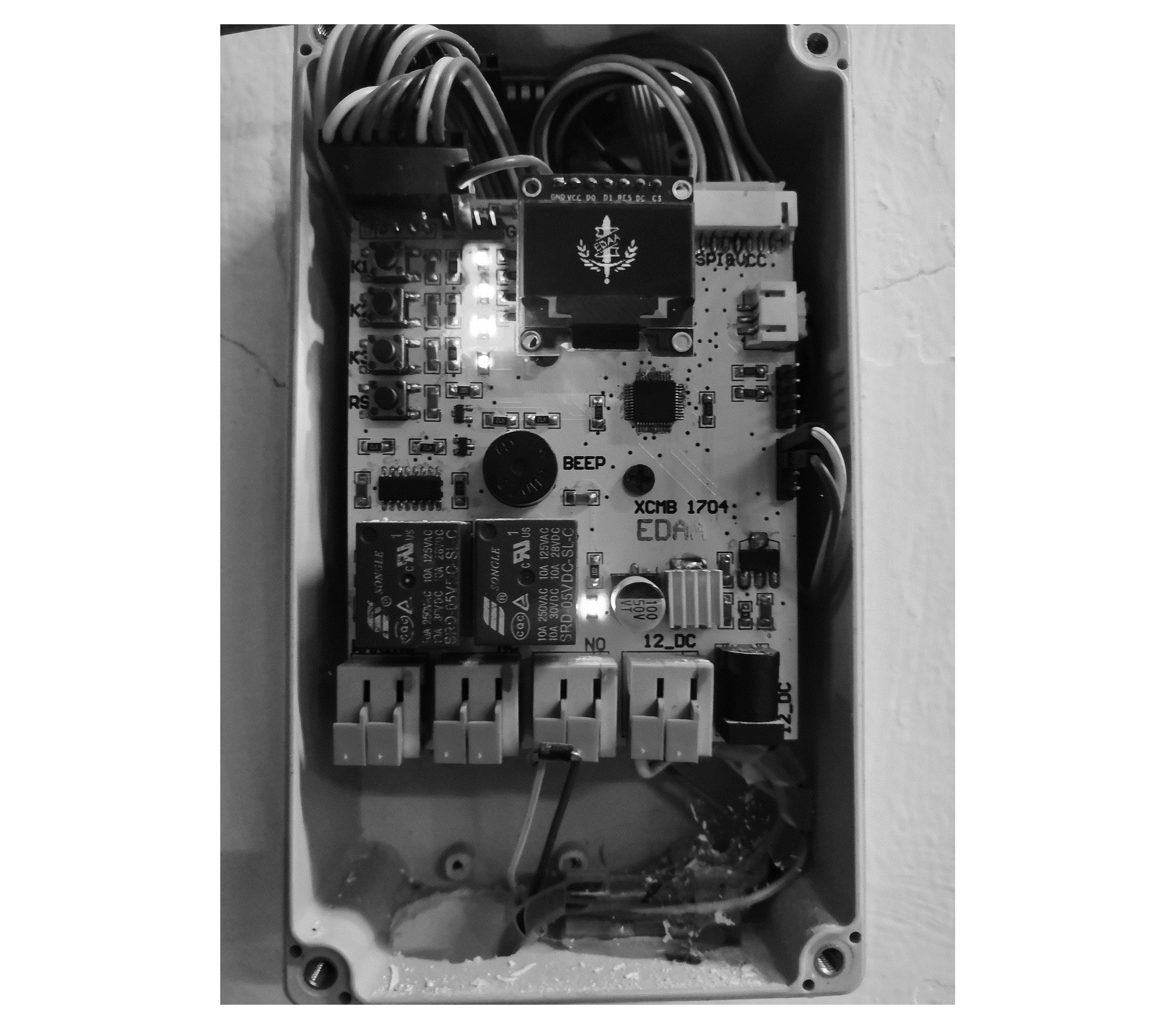

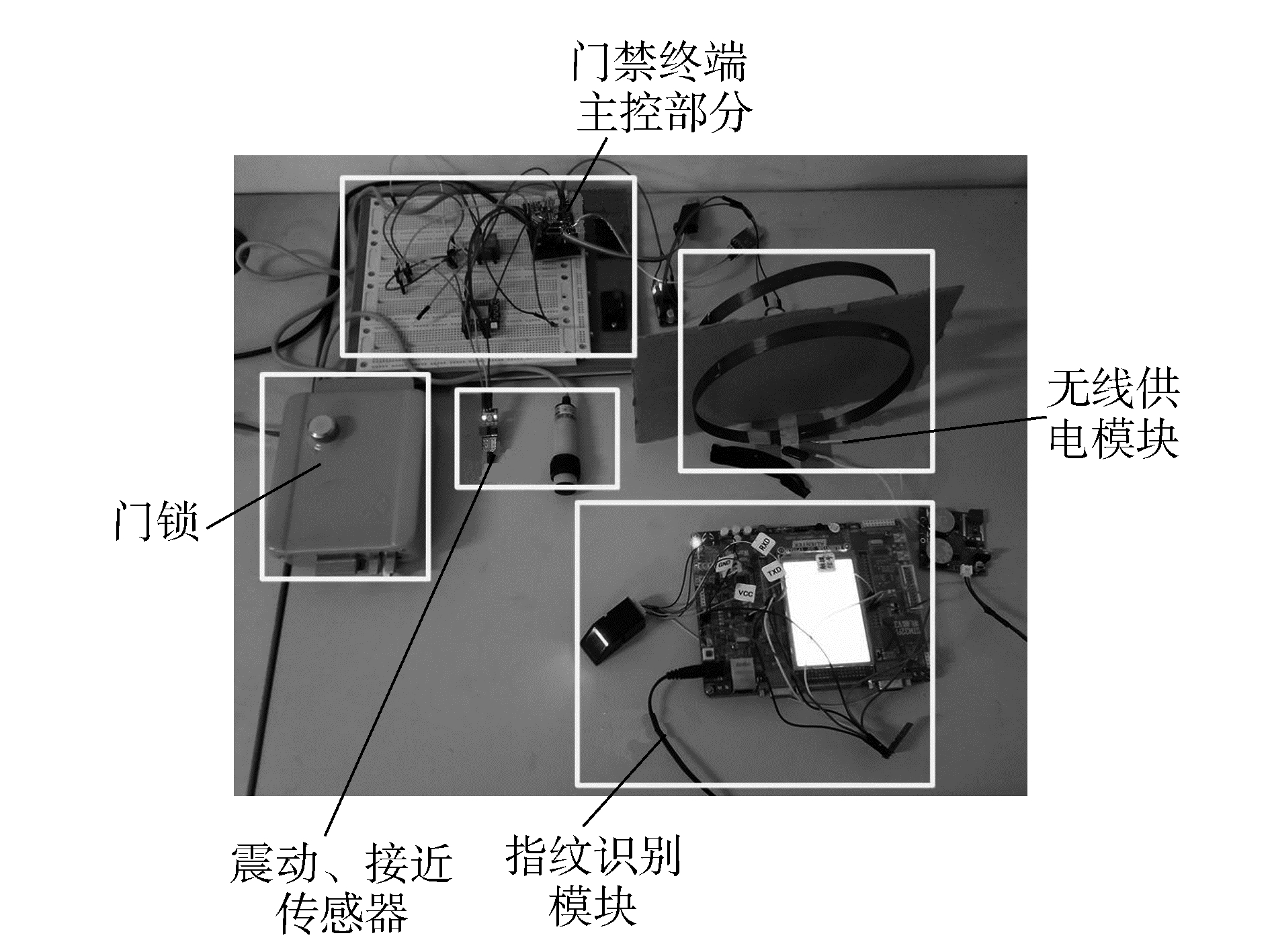

图 10为门禁主控实物图,集成了WIFI传输、蓝牙通信、震动传感器、LED屏幕等模块,装置在室内。图 11为指纹识别与无线供电实物图,上面的部分为无线供电模块,主要由2个线圈及其电路构成,其中一个线圈放置于室内用于接收无线电;下面的部分为指纹识别模块,包含指纹传感器和蓝牙模块,用于在室外操作门锁状态,操作进程可通过OLED显示屏查看。

|

Download:

|

| 图 10 门禁主控 | |

|

Download:

|

| 图 11 指纹识别与无线供电 | |

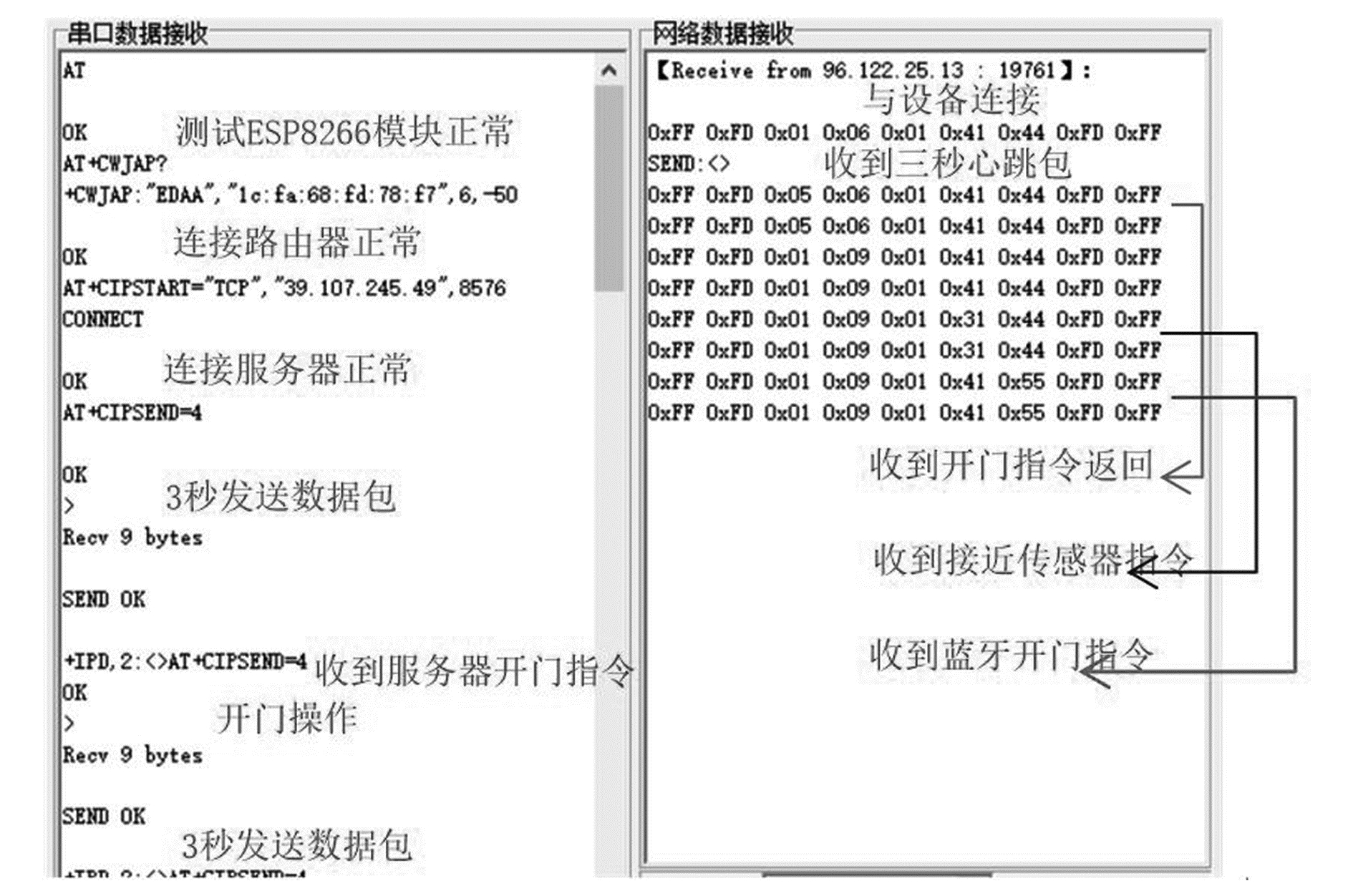

在软件开发时,我们分别测试了服务器开门指令,蓝牙开门指令,接近传感器开门指令等操作,并将测试结果通过调试串口打印出来。如图 12所示,测试结果达到预期目标。

|

Download:

|

| 图 12 主控测试结果 | |

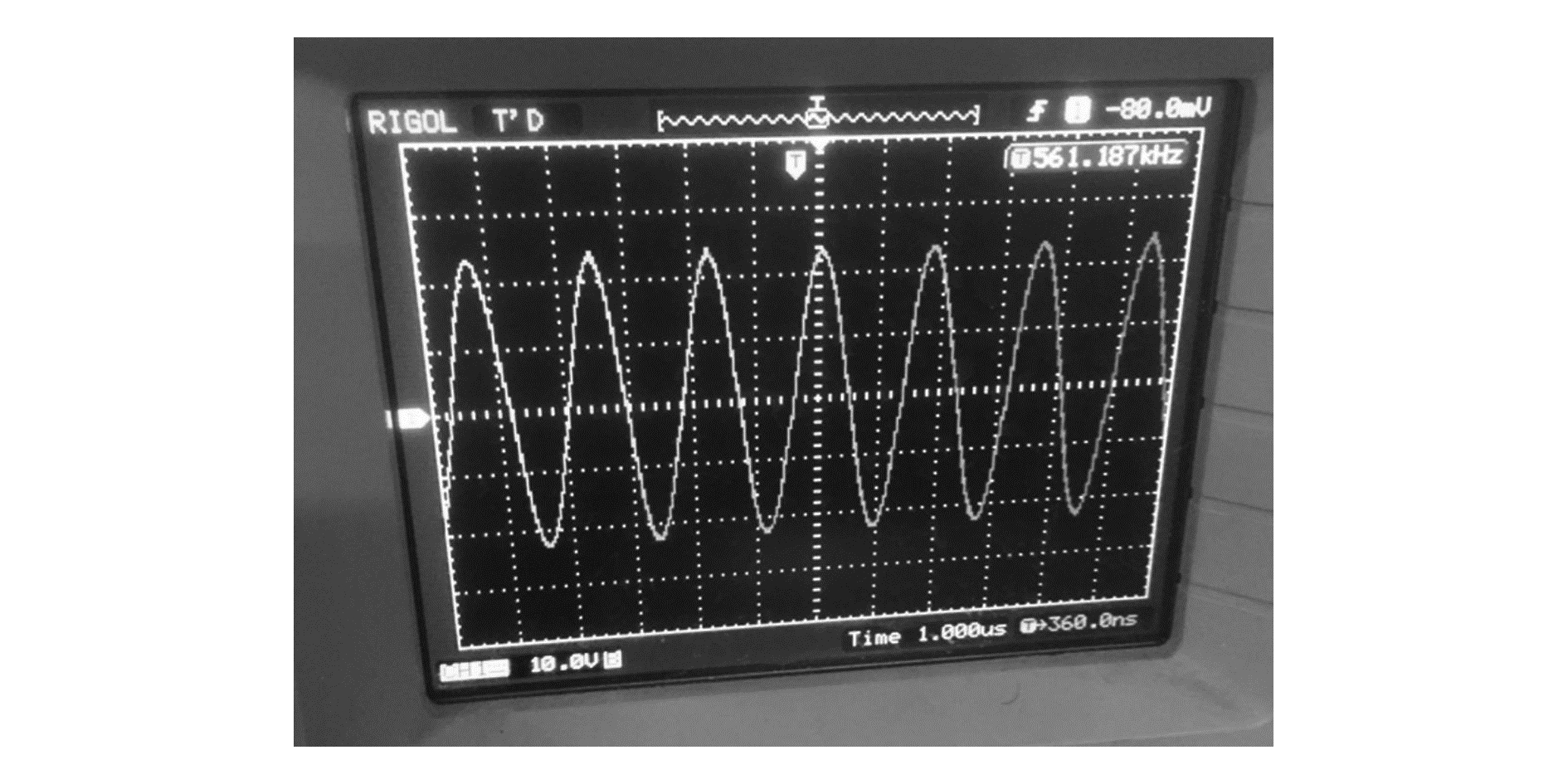

对于无线供电方面,我们使用示波器、直流稳压电源、电能表等工具进行测试和检验。在15 V的直流稳压电压下,使用DS1052示波器测得发射端谐振频率和电压幅值与计算预期基本吻合。如图 13所示。

|

Download:

|

| 图 13 无线供电测试 | |

完成门禁系统的整体硬件和软件设计后,首先使用了分部调试法对每一部分存在的设计缺陷进行了修补完善。为测试系统运行正常,还需进一步使用整体调试法进行整体验证。测试环境为门禁终端WIFI连接家用路由器,网络环境为20 M宽带。

为模拟各种情况下的用户实际使用状态,我们进行了如表 2的多个应用情景测试,测试指标为开启指令下达到出入口开启耗时(精确度为1 s)。

|

|

表 2 门禁系统应用情景测试表 |

本系统将时下最前沿的无线供电技术、云安全技术结合到门禁系统上,辅以蓝牙近场通讯、WIFI无线通讯和指纹识别,实现了一个高可靠性、高安全性的门禁系统。

1) 将该系统与移动支付软件结合,用户可实现线上无现金定期房屋出租,与即时通讯软件结合可实现出入口安全信息订阅推送。

2) 以客户端载体尤其是以智能手机为主要验证方式极大限度方便了用户对身份信息的管理,而手机本身的Touch ID和Face ID解锁认证方式能够保证门禁系统的安全性。

3) 云安全服务器的信息分析与应对建议为用户节省了管理门禁系统所耗费的精力,使门禁系统变得简单易用。

4) 通过巧妙设计使得出入口外无门禁系统组成部分,将脆弱的电子设备保护于坚韧的安全门内,使门禁系统免遭非法破坏。

上述优点使得本系统能够灵活运用于住所、工厂、仓库、实验室等具有民用安全管理需求的地方,同时对其他的安全防范管理系统的设计也具有一定的指导作用。

| [1] |

雷玉堂. 各类门禁系统的比较及其发展[J]. 中国公共安全(市场版), 2007(S1): 94-99. ( 0) 0)

|

| [2] |

门禁系统的分类及特点[J].中国防伪报道, 2008(6): 34-35.

( 0) 0)

|

| [3] |

袁玥.基于NFC的数字化智能门禁系统研究与设计[D].武汉: 湖北工业大学, 2017.

( 0) 0)

|

| [4] |

周红亚, 巢海远, 李红丽. 基于RFID平台门禁系统的开发[J]. 物联网技术, 2018, 8(1): 62-63, 65. ( 0) 0)

|

| [5] |

张万良. 基于RFID技术的实验室门禁系统设计[J]. 电子测试, 2013(22): 16-17, 20. ( 0) 0)

|

| [6] |

李希智.基于物联网的智能化门禁系统[D].济南: 济南大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10427-1014162184.htm

( 0) 0)

|

| [7] |

骆峰, 宁新宝, 尹义龙. 网络化指纹门禁系统设计[J]. 微计算机应用, 2003, 24(1): 23-26. DOI:10.3969/j.issn.2095-347X.2003.01.007 ( 0) 0)

|

| [8] |

吴作好, 曾洁, 邹娟, 等. 几种人体生物特征的生物识别技术比较[J]. 现代电子技术, 2007, 30(14): 121-124. DOI:10.3969/j.issn.1004-373X.2007.14.043 ( 0) 0)

|

| [9] |

尹义龙, 宁新宝, 张晓梅. 自动指纹识别技术的发展与应用[J]. 南京大学学报(自然科学版), 2002, 38(1): 29-35. DOI:10.3321/j.issn:0469-5097.2002.01.005 ( 0) 0)

|

| [10] |

方植彬. 信息与通信网络安全技术-生物识别技术[J]. 电子产品可靠性与环境试验, 2014, 32(5): 55-61. DOI:10.3969/j.issn.1672-5468.2014.05.011 ( 0) 0)

|

| [11] |

曹振民, 陈年生, 马强, 等. 基于ESP8266的无线控制电路设计[J]. 工业控制计算机, 2017, 30(1): 68-69. DOI:10.3969/j.issn.1001-182X.2017.01.030 ( 0) 0)

|

| [12] |

林志谋. 一种基于手机蓝牙的智能家居系统设计[J]. 顺德职业技术学院学报, 2017, 15(1): 10-12. DOI:10.3969/j.issn.1672-6138.2017.01.003 ( 0) 0)

|

| [13] |

彭克勤, 朱敏玲. 一款基于MSP430单片机指纹密码锁系统的设计[J]. 数码世界, 2017(12): 656-658. DOI:10.3969/j.issn.1671-8313.2017.12.571 ( 0) 0)

|

| [14] |

吉紫娟, 包佳祺. 指纹识别系统的光学设计[J]. 湖北第二师范学院学报, 2008, 25(2): 69-71. DOI:10.3969/j.issn.1674-344X.2008.02.027 ( 0) 0)

|

| [15] |

李闻先.基于磁耦合共振技术无线能量传输系统的实验研究[D].长春: 吉林大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10183-1013192844.htm

( 0) 0)

|

2019, Vol. 46

2019, Vol. 46