为了满足现代发动机润滑油节能、降耗需求,要求机油在各种温度下黏度变化要小,这就要求调和润滑油使用的基础油具有较好的黏温性能,即具有较高的黏度指数(以下简称黏指)[1-3]。

酮苯脱蜡油由于从润滑油料中分离出高熔点的蜡组分,在降低油品凝固点的同时,也降低了润滑油的黏指,该油品经过加氢预处理—异构脱蜡—补充精制工艺以后,难以生产出黏指大于100的HVIH系列高黏度指数加氢II类基础油[4],不能满足调和高档润滑油的生产需求。为了改善异构脱蜡基础油的黏度指数,要求加氢预处理催化剂在具有脱硫、脱氮的功能以外,还具有芳烃加氢饱和及选择性加氢开环功能,这些油品组成的改变对于提高基础油黏指具有重要意义,可用于补偿烷烃异构化过程的黏指损失,从而使基础油产品具有较好的黏温性能[5]。

为了考察加氢预处理催化剂的性能以及优化其工艺条件,本文以大庆石蜡基200SN酮苯脱蜡油为原料,开展了加氢精制与加氢裂化组合催化剂以及加氢精制催化剂的对比评价试验,考察了2组催化剂在脱硫氮杂质、提黏指、保持液收等方面的性能差异。

1 试验部分 1.1 催化剂的制备为了适应结构复杂的重油大分子的加氢需求,以Ni-Mo为活性组分,以氧化铝为载体制备了重质馏分油加氢精制催化剂,样品记作HDT-01;以W-Ni为活性组分,以无定型硅铝为载体制备了润滑油型加氢裂化催化剂,样品记作HC-01。催化剂的物化性质如表1所示。

|

|

表 1 催化剂的物化性质 |

采用大庆石蜡基200SN酮苯脱蜡油,在200 mL加氢评价装置上进行2组催化剂性能评价,评价装置流程见图1。评价过程体积空速、氢气分压、氢油体积比等工艺条件固定不变,通过调整反应温度来改变催化剂的催化性能。加氢产品每8 h取样分析。原料及产品的分析方法见表2。

|

Download:

|

| 图 1 200 mL加氢评价装置 | |

在润滑油原料加氢处理过程中,脱硫、脱氮、芳烃加氢饱和以及环烷烃的开环反应是希望发生的反应,而烷烃的加氢裂化反应则是需要避免的反应,这不利于保持基础油的高黏指,同时也使收率降低、氢耗增加[6-8]。为了改善润滑油的黏指同时保持较高的基础油收率,需要使润滑油中更多的多环烷烃发生选择性加氢开环反应,而不使烷烃及烷基侧链过分裂解。因此本次试验在采用HDT-01加氢精制催化剂进行评价的基础上,开展了v(HDT-01):v(HC-01)=4:1精制-裂化组合催化剂的对比评价,目的是使润滑油原料进行加氢精制和浅度加氢裂化两次反应,以进一步提高基础油的黏指。

|

|

表 2 原料及产品分析方法 |

以含有质量分数为4%二甲基二硫的加氢裂化煤油作为硫化油,在体积空速1.0 h−1、氢气分压13.5 MPa、温度350 ℃、氢油体积比800:1的条件下进行催化剂硫化,硫化时长为12 h。

2 试验结果与讨论 2.1 脱硫氮性能对比在体积空速1.45 h−1、氢气分压13.5 MPa、氢油体积比800:1的条件下,以200SN酮苯脱蜡油为原料对比考察了加氢精制催化剂以及精制-裂化组合催化剂在不同反应温度下的催化性能。HDT-01加氢精制催化剂在反应温度为365、375、385 ℃条件下获得的产品分别记为产品1、产品2、产品3,HDT-01+HC-01精制-裂化组合催化剂在反应温度为365、375、385 ℃条件下获得的产品分别记为产品4、产品5、产品6,加氢前后油品的硫、氮含量见表3。

|

|

表 3 大于400 ℃润滑油馏分原料及产品的硫氮质量分数 |

由表3可知:随着反应温度的提高,2组催化剂获得400 ℃以上润滑油馏分的硫含量、氮含量逐渐降低。在反应温度为365 ℃时,2组催化剂的硫、氮脱除率均达到97%以上;在反应温度为375 ℃时,2组催化剂获得润滑油馏分的硫含量小于3.0 μg/g、氮含量小于2.0 μg/g,满足异构段进料对硫、氮含量的要求。说明加氢精制催化剂以及精制-裂化组合催化剂均具有良好的脱硫、脱氮性能。

2.2 黏指提高幅度对比由于200SN酮苯脱蜡油中芳烃质量分数高达17%,两环以上多环环烷烃质量分数占55%以上,因此通过加氢预处理过程将芳烃加氢饱和生成环烷烃,将多环环烷烃选择性加氢开环生成少环环烷烃或者链烷烃,可以大幅度提高润滑油馏分的黏指。在不同反应温度下,2组催化剂反应生成油中大于400 ℃润滑油馏分的黏指及烃类组成情况如表4所示。

|

|

表 4 大于400 ℃润滑油馏分原料及产品的烃类组成和其他性质 |

一般来讲,油品的黏指和其烃类族组成直接相关,在分子量相同时,链烷烃的黏指大于环烷烃和芳烃,当分子环数增多时,其黏指会明显变差[9]。与此同时,链烷烃的分支程度也会对其黏指产生重大影响,分支程度越大其黏指越差,以C26H54为例,C26H54正构直链烃的黏指为177,11-正丁基二十二烷的黏指为124,带有2个侧链的5,4-二正丁基十八烷的黏指仅有84[10]。这也是烷烃异构化过程会降低黏指的主要原因。

从表4中数据可知:随着加氢预处理反应温度的升高,2组催化剂获得大于400 ℃润滑油馏分的黏度逐渐降低,黏指逐渐升高。在加氢预处理反应温度为365 ℃时,油品中85%以上的芳烃已被加氢饱和,产品黏指较原料相比得到一定程度的提高;继续提高反应温度至375 ℃,与365 ℃加氢预处理产品相比,产品的芳烃含量几乎不变,产品中链烷烃、一环烷烃、二环烷烃的含量有所增加,使得产品的黏指继续增加;继续提高反应温度至385 ℃,与375 ℃加氢预处理产品相比,产品的芳烃含量不降反升或者几乎保持不变,这与高温不利于芳烃饱和反应有关,与此同时产品中的链烷烃、一环烷烃、二环烷烃的含量继续增加,两者的综合结果使得产品的黏指继续提高。在相同的反应温度下,2组催化剂提高400 ℃以上润滑油馏分黏指的能力基本相当。

鉴于以往经验,以预处理后200SN酮苯脱蜡油为原料通过异构脱蜡工艺生产倾点<-18 ℃的中质基础油产品黏指损失约15个单位左右,为了保证中质润滑油基础油产品黏指大于100,采用HDT-01加氢精制催化剂或HDT-01+HC-01精制-裂化组合催化剂进行200SN酮苯脱蜡油加氢预处理时,其反应温度应控制在385 ℃以上。

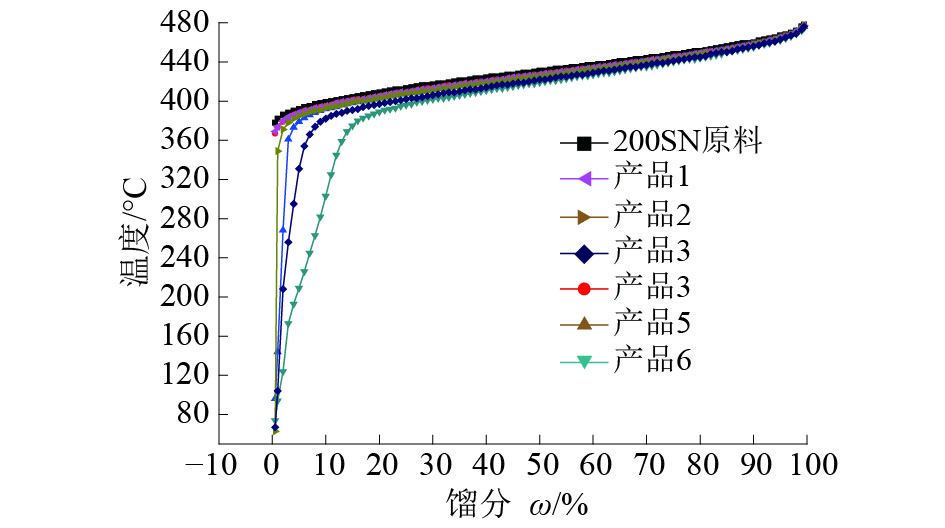

2.3 基础油产品收率对比通过提温来提高黏指的工艺过程会导致润滑油馏分收率的部分损失。2组催化剂在不同反应温度下获得的液体收率、大于400 ℃润滑油馏分收率见表5,生成油的馏程变化情况如图2所示。

|

Download:

|

| 图 2 200SN原料及预处理产品的模拟蒸馏曲线 | |

|

|

表 5 加氢预处理润滑油馏分收率 |

由表5和图2可知:2组催化剂获得加氢产品的馏程随着反应温度的升高前移幅度逐渐增大,400 ℃以上润滑油馏分收率逐渐降低。在365 ℃较低的反应温度下,2组催化剂获得加氢产品馏程与200SN原料馏程相比变化不大;当反应温度提高至375 ℃时,2组催化剂获得加氢产品馏程与200SN原料相比均发生前移,两者馏程前移幅度以及获得大于400 ℃润滑油馏分收率基本相当;当反应温度提高至385 ℃时,2组催化剂得到产品的馏程差异比较明显,其中单独使用加氢精制催化剂时,400 ℃以上润滑油馏分收率保持在77%以上,说明加氢精制催化剂在较高温度下的裂化活性较低;而使用精制-裂化组合催化剂时润滑油收率损失较大,其400 ℃以上润滑油馏分收率只有72%,说明组合催化剂的裂化活性较高。

3 结论1)HDT-01加氢精制催化剂以及HDT-01+HC-01精制-裂化组合催化剂均可以满足200SN酮苯脱蜡油原料在脱硫、脱氮、提黏指等方面的性能要求。基于液体收率和润滑油馏分收率这些经济要素考虑,HDT-01加氢精制催化剂可以保持较高的润滑油馏分收率的特点,使其成为润滑油基础油异构脱蜡工艺配套预处理催化剂的优选。

2)采用HDT-01加氢精制催化剂进行200SN酮苯脱蜡油加氢预处理,在体积空速1.45 h−1、反应温度385 ℃、氢气分压13.5 MPa、氢油体积比800:1的条件下,400 ℃以上润滑油馏分产品的硫含量<1.0 μg/g,氮含量<1.0 μg/g,黏指116,收率77%,在产品性质满足异构段进料要求的同时具有较高的润滑油收率。

| [1] |

谢凤, 范鸿宇, 刘广龙, 等. 航空涡轮发动机对润滑油的性能要求与发展趋势[J]. 合成润滑材料, 2009, 36(3): 20-25. ( 0) 0)

|

| [2] |

粟斌, 史永刚, 徐金龙, 等. 发动机润滑油黏度等级对其性能的影响[J]. 润滑与密封, 2011, 36(1): 92-94. ( 0) 0)

|

| [3] |

汪军平, 许孝玲, 王华, 等. 超高黏度指数润滑油基础油生产工艺研究[J]. 石油炼制与化工, 2014, 45(8): 82-86. ( 0) 0)

|

| [4] |

Q/SY 44-2009, 通用润滑油基础油[S]. 北京: 石油工业出版社, 2009.

( 0) 0)

|

| [5] |

孟祥彬, 胡胜, 孙发民, 等. 异构脱蜡催化剂及工艺条件对润滑油基础油黏度指数的影响[J]. 石油炼制与化工, 2015, 46(3): 39-42. ( 0) 0)

|

| [6] |

徐东彦, 吴炜, 樊桂臣. 润滑油加氢精制催化剂的研究[J]. 黑龙江石油化工, 2001, 12(4): 20-22. ( 0) 0)

|

| [7] |

董元昌, 张富平. 蜡油加氢精制过程中芳烃饱和反应的影响因素[J]. 石油化工, 2012, 41(S1): 1077-1079. ( 0) 0)

|

| [8] |

秦波, 张喜文, 贾利明, 等. Y-β复合分子筛的环己烷加氢开环催化性能[J]. 石油学报(石油加工), 2009, 25(a02): 45-48. ( 0) 0)

|

| [9] |

林世雄. 石油炼制工程[M]. 3版. 北京: 石油工业出版社, 2000.

( 0) 0)

|

| [10] |

胡松伟, 郭庆洲, 夏国富, 等. 异构脱蜡润滑油基础油组成对其性质的影响[J]. 石油学报(石油加工), 2015, 31(4): 831-835. ( 0) 0)

|

2018, Vol. 45

2018, Vol. 45