2. 复旦大学社会学系

2. Department of Sociology, Fudan University

由于市场机制尚不完善,业主容易遭到开发商和物业公司的侵权,从而导致业主集体维权行动在过去十多年间呈现出明显的上升趋势(张磊,2005;邹树彬,2005;陈映芳,2006;孟伟,2007;朱建刚,2011)。既有研究主要从政治机会结构和资源动员理论来解释中国城市业主的维权行动,忽视了业主积极分子对抗争行动的主观认知。1 实际上,无论是宏观政治环境还是组织和资源都只是维权发生的外部条件,维权者对所涉议题的认知解放以及他们希望通过集体行动来改变现状的意愿,是链接机会、资源与集体抗争行动的中介变量,因而也是理解维权动员的关键所在。正如框架化理论所指出的,社会的不公正或人们的不满,并不仅仅是客观存在,而是需要通过一系列的意义建构过程来让人们认识到问题所在并试图去改变现状(Benford and Snow, 2000)。

在西方社会中,社会运动组织通过话语策略来建构社会事实和动员潜在的参与者和支持者,因此西方文献倾向于将框架化看作一个策略性过程(Benford and Snow, 2000;Benford,1997;Snow et al., 1986)。然而,当抗争行动缺乏社会运动组织领导时,将抗争者对社会问题和抗争诉求的认知过程概括为认知解放更为合适(Nepstad,1997; Futrell,2003)。由于社会组织的发展相对滞后,中国的集体维权行动缺乏专门的组织,框架化过程呈现自发性特征。在维权行动初期,维权者仅模糊地意识到不公正之处,并在事件的发展中或与其他维权者的讨论中逐渐形成对问题的诊断和归因,维权者对问题的诊断和归因随集体维权的发展和行动者之间讨论的深入而改变或延伸,并反过来影响集体维权的诉求和目标。可见,综合框架化和认知解放理论有助于更好地把握中国的维权者对社会问题与维权行动的认知。

至于自发性认知解放到底是如何发生的,目前学界还缺乏系统的研究(例外包括McAdam, 1999,Napstad,1997;Futrell,2003)。笔者认为,认知解放是一个缓慢的互动过程,难以通过考察特定事件来刻画。为了更有效地展示维权者对特定议题的认知解放过程,研究焦点应该从以事件为中心的案例分析转向以议题为核心的整体性分析,这样能更为系统地考察不同维权事件之间的联系互动以及维权者之间交流讨论如何形塑和改变他们对维权议题的认知。特别值得关注的是,如下因素在促成认知解放过程中发挥着重要作用:第一,维权所遭遇的阻力促使维权者寻找替代性解决方式,并在此过程中将关注的议题与其他议题相连结;第二,社会化媒体的发展为相似的抗争事件的串联提供了平台,促进维权者之间的联系和讨论,进而形成深刻的、制度性的诊断和归因。

本文将以业主积极分子的权利意识的演进为例来展示业主维权情景中的认知解放过程,并尝试在以下方面做出努力:(1)考察业主积极分子对维权的认知及其演变轨迹,从框架化和认知解放的视角深化我们对业主维权的理解;(2)结合中国集体抗争的特点,初步提出分析认知解放的两个重要面向;(3)初步探索认知解放过程的影响因素与形成机制。本文的结构如下:第二部分将回顾业主维权的现有理论解释,并结合框架化和认知解放理论提出本文的分析框架和研究问题;第三部分是研究方法;第四部分构建一个业主权利意识的类型学,并结合微博数据描述不同类型的权利意识的分布与趋势;第五部分结合微博和访谈材料,对业主积极分子的权利意识的认知解放过程进行深入剖析;最后是对全文的结论和讨论。

二、文献回顾与分析思路 (一)既有解释之一:政治机会结构政治机会结构视角强调宏观政治环境对社会运动的影响(Tarrow,1988;Kriesi,2004)。根据该视角,国家并非铁板一块,而是由多层级、广地域的官僚代理人构成的,这一碎片化的权力结构为抗争者提供了政治机会(O’Brien,1996)。具体而言,中央政府更关注政权的合法性和政治系统的运行,而地方政府则更关注政策实施和地方经济发展。行政体系之间的缝隙为跨边界的抗争提供了政治空间(Cai,2008;O’Brien,2003)。

政治机会结构被广泛地用于理解中国城市的业主维权。相关研究表明,业主寻找不同层级政府或政府部门之间的缝隙来推进维权行动。行政系统的缝隙、不断改善的司法体系和日益开放的媒体为业主抗衡地方政府提供了重要的政治机会结构(陈鹏,2010;Yip et al., 2014)。由于司法系统和行政系统的利益不同,法律诉讼特别是行政诉讼为业主维权提供了重要的机会结构(Huang,2010)。曾繁旭(2009)的研究发现,传统党报、商业化报纸、专业化报纸、以及行业报纸有各自的立场和政治隶属,并以不同的方式来影响公众对公共议题的认知。特别需要注意的是,大部分隶属中央的报纸并不受到地方政府的约束,在揭发地方政府官员错误行径时也享有相对独立性。

(二)既有解释之一:资源动员理论资源动员理论认为对资源的获得与控制是理解社会运动的关键(McCarthy and Zald, 1977)。社会运动依赖于持续的参与,只有资源丰富的社会运动组织才能够承担集体行动的成本并持续地促进参与(Pickvance,1995:201)。其中,资源的可用性以及资源动员能力是资源动员模型中的两大重要元素(Tilly,1978:78)。

资源动员理论被研究者用于解释中国的业主维权。由于专业化抗议组织的缺位,现有研究更多强调积极分子可资利用的非正式资源,特别是业主积极分子与体制内行动者之间的社会网络。石发勇和蔡永顺(Shi and Cai, 2006)的研究发现业主和政府官员之间的人际关系在业主维权行动中发挥重要的作用:一方面,社会网络提供重要信息,比如业主的有效策略和政府的应对策略,使维权行动维持在政府可容忍的范围内;另一方面,社会网络也会对业主的对手造成一定的压力。随着维权行动的推进,业主开始认识到体制内资源的重要性,而参加居委会和人大选举则是业主获得体制内资源的一个重要途径(管兵,2010)。

(三)框架化与认知解放:一个被忽略的视角政治机会结构和资源动员理论强调客观条件对维权行动的重要性。事实上,维权行动不仅依赖于外部条件,还取决于行动者的主观认知,特别是对现状的不满和希望通过集体行动来改变现状的意愿。正如框架化理论指出的(Benford and Snow, 2000;Benford,1997;Snow et al., 1986),社会不公正或人们的不满并非完全是客观的,而是需要行动者通过一系列的阐述过程使潜在的抗争者认识到问题并试图作出改变。框架化过程赋予事件或现状以特定的意义,激励和引导抗争的发生。

在西方社会中,框架化的主要目的在于整合差异化的社会运动组织和动员潜在的参与者和支持者(Snow,2004;Snow et al., 1986)。框架化的三个核心任务是提出诊断性、预设性和激励性框架(Benford and Snow, 2000)。诊断性框架指出问题所在并对其归因;预设性框架负责提出修正方案和实施策略;激励性框架构建人们的参与动机,并号召人们参与集体行动(Gamson,1995)。西方文献隐含地假定社会运动组织是提供和阐述框架的主要行动者,并将框架化看作策略性过程(Benford and Snow, 2000:623)。

然而,抗争事件发生时并不总是存在专业化社会运动组织。当专业化组织缺位时,抗争者对社会问题的认知过程将呈现自发性和演进性特征,该过程被称为认知解放(Nepstad,1997;Futrell,2003)。伴随着认知解放过程,人们逐渐意识到不公正的境况并试图通过集体行动去改变该境况(McAdam,1999)。由于中国的社会组织发展尚不成熟,它们往往在集体维权中缺位,这意味着抗争者对问题的认知过程不同于西方社会运动的框架化过程。现有研究指出,中国的抗争者往往使用讽刺、转喻、模棱两可的话语来呈现抗争框架(Thornton,2002)。有鉴于此,本文认为有必要结合中国集体维权的特点来分析行动者对社会问题的认知。

首先,中国的抗争者提出框架时不仅要考虑框架对公众的吸引力和动员力,还要考虑政府的接受度,不断在抗争诉求和政府容忍度之间取得平衡,以维持抗争行动本身的合法性。在此情景中,抗争框架究竟符合还是超越国家赋权限度是一个重要的分析面向。在某种程度上,该面向与学界关于规则意识和权利意识的争辩有密切的联系。裴宜理(Perry,2009)认为,中国的抗争主要体现了规则意识,抗争者使用官方话语符号来构建自身的抗争诉求,并没有挑战既有规则的合法性;李连江(Li,2010)则认为,尽管规则意识在当前的抗争中占主要地位,但规则意识鼓励人们去挑战地方权威,削弱人们对政府官员的信任,从而促进权利意识的生成。抗争者不仅保护自己在现有规则限度内的权利不受侵害,同时也致力于参与规则制定来争取超越国家赋予的权利。总之,对中国抗争行动的框架分析需要考虑框架和国家赋权限度之间的关系。本文将源自于现有规则和官方话语的框架称为反应性框架,将主张超越和改变现有规则的框架称为进取性框架。

其次,虽然中国的大部分集体抗争源于经济利益,但基于经济利益的维权行动是否会外溢到政治领域是一个值得关注的议题(李骏,2009:57-82)。若外溢效应存在,那么尽管抗争者开始关注具体的物质利益,但随着抗争者与其他行动者的互动以及抗争者对争议议题的认识的加深,以经济利益为中心的抗争目标会与其他抗争目标相连结,从而扩展和延伸抗争的内涵。就业主抗争而言,若业主在维护经济利益过程中进一步追求社团自治权,特别是跨小区或跨城市的结社权,则业主维权有可能为市民社会发育提供土壤(Yip and Jiang, 2010)。基于此,笔者认为对中国的维权行动的框架分析需要区分经济型框架和政治型框架。尽管这两种框架在经验层面紧密结合,但两者在分析上存在微妙的差异:(1)经济型框架的合法性基础在于市场交易与经济契约,而政治型框架的合法性基础则在于权力分配规则及其适当性,其框架内容涉及利益相关人之间的协商、谈判、影响与控制等规则;(2)对两种不同类型的框架进行区分有助于我们更好理解维权行动对市民社会发展的意涵。

现有研究表明,虽然业主领袖在抗争中扮演重要的角色(Cai and Sheng, 2013),而部分积极分子也试图建立业委会之间的横向联合组织(张紧跟、庄文嘉,2008;Yip and Jiang, 2011),但如下的制约使业主维权尚未成为跨小区的组织化抗争:(1)领袖式积极分子之间尚未形成统一的认知和团结的社群;(2)目前为止,业主委员会协会的正式建立和运作更多是例外而不是常态;2(3)不少业主委员会协会的组织结构和日常运作尚处于初步阶段。可见,认知解放过程更契合中国业主集体抗争的情景。基于上述分析框架,认知解放不仅意味着业主积极分子对不同框架重要性的认识随时间而变化,还意味着进取性框架和政治型框架的逐步突显。当然,认知解放过程是否发生则是一个经验问题,下文将通过分析微博数据对其进行回答。

对于认知解放到底是如何发生的,特别是没有社会运动组织引导的自发性认知解放的发展过程,目前学界还缺乏系统的分析。McAdam(1999)将认知解放过程与政治机会结构联系起来,指出政府对社会运动的态度转变会被抗争者理解为认知性线索,使后者意识到现有体制开始变得脆弱,挑战成功的可能性增加。Napstad(1997)则从文化和人际关系角度来阐述认知解放过程,指出美国当地的教会和牧师发挥中介组织的作用,使美国人民了解和同情中美洲人民的生活惨状,从而引发了在美国本土的和平示威游行。Futrell(2003)对一起邻避运动(NIMBY)的研究发现,人们的认知解放最初起源于不公正的感觉,而这种认知在信息迷雾不断被揭开的过程中日益强化。尽管该研究正确地指出了认知解放是一个逐步演进的动态过程,但它仅分析了一起争议性事件,因而未能充分揭示围绕特定争议议题的认知解放过程。笔者认为,理解参与者对特定议题的认知解放过程关键在于考察同一议题领域中不同抗议事件的相互影响。尤其是针对相似议题的多起抗争事件由于受到类似的阻力而相互串联,并引发抗争者之间的联系和讨论,不断形塑抗争者对抗议议题的认知,最终达至认知解放。在此类活动的过程中,两个因素扮演了关键角色:第一,抗争所遭遇的阻力促使抗争者反省自身的处境,寻找替代性解决方案,并在该过程中将自身现有的抗议框架与其他框架进行连结;第二,微博等社会化媒体平台将类似的抗争事件相互串联,促进抗争者之间的联系和讨论(Huang and Sun, 2014),进而使抗争者对自身的处境有更全面、更深刻的认识,并在制度层面对问题进行系统性诊断和归因。基于上述讨论,下文将结合业主维权行动来探索认知解放的影响因素及形成过程。

三、研究方法在业主维权领域,积极分子对权利的理解是主观认知的重要维度,因此下文将以积极分子的权利意识的演变为例来展示维权情景中的认知解放过程。本文所考察的权利意识主要是指业主积极分子和部分业委会成员的权利意识,而不是全体业主的权利意识。这里用业主积极分子概念来指代关心业主治理(特别是业委会联合)问题的业主和长期活跃于业主维权领域中的领袖式人物。以上限定主要基于如下考虑:首先,相对数目巨大的业主群体而言,业主维权行动仅局限于部分小区和业主;其次,关注或参与维权的业主积极分子更可能拥有自觉的权利意识,并且他们的权利意识在业主维权和业主治理过程中扮演关键的角色;再次,尽管领袖式人物在认知解放过程中扮演主导性角色,但是特定认知的重要性在很大程度上取决于该认知是否能够得到业主积极分子社群的认同,因此有必要将业主积极分子纳入考察对象。

本文通过分析多种资料来展示业主积极分子的权利意识的演变趋势及演变动力。我们通过分析业主积极分子在新浪微博发布的博文来呈现权利意识在2011-2015年间的演变趋势。通过对业主积极分子进行线下深度访谈来了解积极分子的权利意识的演进过程和原因。我们对所有的访谈系统地记录和整理,并在RQDA软件的辅助下进行了质性文本分析。

新浪微博是中国最重要的微博平台,因此我们选择它作为一个数据来源。在该平台上,用户可以通过关注功能来获取被关注者的信息,并通过转发把信息传播给关注者。本文通过收集单一微博用户的所有微博来分析业主积极分子的权利意识。3这种方法的一个可能的缺点是单一微博用户并不能代表所有的业主积极分子,因此其效用在很大程度上取决于研究者是否能够识别扮演信息聚合角色的用户。幸运的是,部分业主积极分子并非主要通过微博来表达自身观点,而是将微博作为信息枢纽来将相关信息从一些业主传递给另一些业主。在此情况下,他们的微博能在一定程度上反映出业主积极分子的权利意识的变化趋势。综合上述考虑,本文以“业委会通讯”这个用户的所有微博作为分析对象。选择该用户主要基于如下考虑:首先,“业委会通讯”是被业主积极分子和学者大力推荐的在业主治理领域中有影响力的微博用户之一;其次,“业委会通讯”绝大部分博文都是转发其他业主积极分子的博文(其中约94%是转发微博),可见该用户主要是为了传播业主治理的经验;此外,“业委会通讯”转发的微博中,大多数微博来自北京、广东、上海等业主维权活跃的省市,其转发的微博中最经常提到(@功能)的用户也是众所周知的积极分子。相应地,在此平台上互动的用户构成一个(半)熟人社区,降低了博文和真实意识不一致的可能性。

具体的数据收集和分析步骤如下:首先,作者使用Python语言编写爬虫程序,通过历遍“业委会通讯”的所有微博文而下载了2011-2015年间所有微博。其次,作者从每年的微博文中随机抽取100条作为训练样本,结合本文提出的权利意识类型进行手工编码。第三,作者借助监督性自动化内容分析算法对每年所发表的所有微博文进行分析(Hopkins and King, 2010),从而估算出每年的微博文中涉及特定权利意识的微博所占的比例。值得一提的是,部分微博同时反映多类具有相容性的权利意识(比如,既讨论“维护合法产权”也讨论“履行业主自治”),而另一部分微博则不涉及任何类型的权利意识,因此同一年份权利意识的比例之和可能大于或者小于100%。

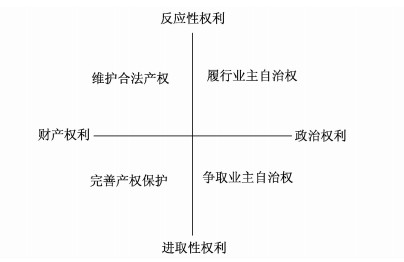

四、业主积极分子的权利意识的类型及其演进 (一)对权利意识的类型学分析正如上文所指出,分析抗争者的认知解放需要考虑诉求与国家赋权之间的关系。这意味着权利意识的性质,特别是所诉求的权利与国家赋权之间的关系,是理解业主权利意识的重要维度。结合现有文献对业主积极分子的权利意识的性质的论辩,该维度可进一步区分为源自国家所赋予的权利的反应性权利意识和超越现有权利的进取性权利意识。比如,庄文嘉(2011)对广州业主抗争的个案考察指出,抗争诉求主要还是倚仗高阶规则的权威,属于规则意识的范畴;而叶毅明和蒋轶红(Yip and Jiang, 2011)的研究则指出,业委会联合会的形成跨越了国家赋予的权利,是在威权体制下市民社会建立组织基础建设的一种尝试。

尽管业主积极分子追求进取性权利的行动可看作行使政治权利,但本研究所关注的是业主积极分子对不同类型权利的认知,因此有必要区分权利意识所指向的内容,即相关法律法规所调节的议题领域。该维度可进一步区分为财产权利和政治权利。其中,财产权利指涉的内容为经济利益,对应法律法规所调节的是经济性议题;政治权利指涉的内容是市民社团的自治权,对应法律法规所调节的是利益相关人的权力范畴与行动边界。尽管政治性权利在一定程度上源自于财产权利,但这两者对业主维权具有不同的含义。在维权的过程中,基层政府往往将经济性纠纷政治化,将其解读为对基层政府和党组织领导权的争夺,并进而利用话语优势获得上级政府的干预(Gui and Ma, 2014)。可见,政府对不同性质的议题具有不同的接受度,有必要对其进行区分。

既有研究指出,房屋产权为不同的人生际遇提供了客观的物质基础(Pratt,1982),房产也是社会分层的一个重要指标(Saunders,1978)。随着房屋私有化和市场化(Wang and Murie, 1996),中国城市的住房自有率突飞猛涨(Huang,2004;Ho and Kwong, 2002),有房阶层采取各种行动来保护其房产的使用和交换价值。另一方面,业委会在领导集体行动、维护业主权益、物业管理和社区建设等方面扮演重要的角色(石发勇,2010;Read,2003),可看作市民社团(Read,2008)。但是,业委会的自治性也受制于内部和外部因素:首先,业委会内部矛盾以及业委会和业主之间的委托代理关系未得到有效监督,这一事实使业委会呈现出利益集团化、派系化的倾向(石发勇,2010),甚至出现了“熟悉的陌生人”现象(何艳玲、钟佩,2013);其次,国家介入以及开发商和物业公司等外部势力的干扰不仅影响业委会的绩效(Read,2008),还促成了业委会的派系化(石发勇,2010)。然而,基层政府与致力于业委会跨小区或跨城市联合的积极分子对制约因素具有不同的认知,前者倾向于将业委会自治不足归因于内部因素,而后者倾向归因于外部因素(孙小逸、黄荣贵,2014)。在本研究中,我们试图通过考察关心业委会联合的业主积极分子的权利意识来窥视维权情景中的认识解放过程,因此下文将主要考察外部制约因素与业委会自治的关系。

基于上述讨论,我们提出权利意识的四种类型(图 1)。“维护合法产权”是基于现有法律法规的反应性权利意识,其主要诉求是确保现有法律法规所赋予的财产权免受开发商或物业公司的侵犯。这一权利意识主要涉及两方面内容:一是对自有产权(如房产证、房屋质量)及小区共有产权(如会所、车库的归属)的权利,通常是针对开发商的;二是与物业管理服务相关的权利(如保安保洁、停车、管理费标准),通常是针对物业公司的。

|

图 1: 业主权利意识的类型 |

“履行业主自治权”是以政治权利为内容的反应性权利。《物业管理条例》等法律法规规定,业委会是代表业主权益、管理小区运作的合法自治组织,业主有权通过业委会对小区事务进行自主决定。然而在实际运作中,业委会的成立和运作不仅受开发商或物业公司的影响,还受地方政府的介入和控制,业主自治也因此举步维艰。履行业主自治权的内容包括业委会自治地设立组织目标、选举组织领袖、定期召开会议、以及作出重要决策等(Read,2008)。

“完善产权保护”是以财产权利为内容的进取性权利。在维权过程中,业主积极分子逐渐意识到明晰的产权是权益得以保障的基础。然而,产权不明晰以及产权受到侵害并非个案,而是源于市场不完善或法律法规不健全而造成的制度性障碍。如果不主动参与规则制定的过程,推动法律法规的改善,自身产权难以得到持久的保障。相应地,业主越来越频繁地讨论产权保护制度的局限以及应该改进的方向,少数业主积极分子甚至参加法律法规制定的座谈会、给政府部门写公开信,试图通过这些方式来推动完善产权保护相关的法律制度。然而,值得一提的是,不管是讨论还是参与,业主积极分子所关注的内容均与产权等经济性诉求直接相关。

“争取业主自治权”是以政治权利为内容的进取性权利。共同的维权行动不仅增强了业主积极分子之间的信任和团结,更使积极分子意识到成立城市、区域、乃至全国范围的业委会联合组织对维权的重要性。近年来在业主维权中形成的以城市为单位的业委会联合会为业委会进一步联合提供了初步的组织基础:一方面重组了各业委会的资源来更有力地对抗资源丰富的开发商和物业公司,另一方面也能更有力地游说政府来争取有利的政策环境。进取性业主自治权包括两方面内容:(1)是业主积极分子试图成立业委会联合会;(2)是业主积极分子试图改变现有的与业主大会和业委会相关的政策法律(如确立业委会的法人地位)。虽然财产权与自治权之间存在不可分割的关系,但在外部条件制约下业主积极分子对这两者的认知存在差异,对应的演变趋势也不完全相同(参见图 2)。同时,业主积极分子对完善产权保护和争取业主自治权的差异化认识不仅会影响他们的行动策略(访谈2015/08/22),而且还直接影响到我们对业主行动性质的理解。若积极分子仅强调完善产权保护的重要性,业主行动可能局限于财权保护领域(李骏,2009);反之,若业主积极分子将争取自治权置于优先地位,那么他们对自身经济利益的关心就可能会外溢到更一般的公共领域,为市民社会发育提供土壤。

|

图 2: 业主权利意识的变化趋势 |

本文通过分析微博上业主积极分子所发布的博文来展示业主权利意识的演变趋势(图 2)。分析结果显示,2011年发布的微博中有37%反映了维护合法权益这一权利意识,该比例在2012年上升为45%,在接下来两年基本维持不变,在2015年则显著下降为14%;就履行业主自治权而言,2011年的微博中有19%讨论该议题,对应比例逐年上升至2013年的38%,此后逐渐下降至2015年的8%;就完善产权保护而言,2011年的微博中有7%讨论该议题,对应比例上升至2012年的11%,在2013至2014年间略下降至9%,在2015年则明显下降为2%;争取业主自治权的权利意识的演变趋势则令我们觉得更有意思,具体而言,在2011年仅有5%的微博涉及该权利意识,2013年对应的比例上升为9%,而2015年的对应比例则迅速上升为19%。

比较四类权利意识的分布和演变趋势可以发现三个有意思的模式。首先,除2015年外,涉及反应性权利意识(维护合法产权和履行业主自治权)的微博所占的比例远大于反映进取性权利意识(完善产权保护和争取业主自治)的微博所占的比例。这表明反应性权利意识比进取性权利意识更为常见,业主积极分子主要在国家赋予的权利范围内维护自身权益。其次,维护合法产权对应的比例大于履行业主自治权对应的比例,且完善产权保护的比例略大于争取业主自治的比例(除2015年外)。这表明,当权利意识的性质相同时,基于财产权的权利意识比基于政治权的权利意识更为常见。第三,在过去2年间,与维护合法产权、履行业主自治权和完善产权保护这三种权利意识相关的微博所占的比例逐渐减少;与此相对,反映争取业主自治这一权利意识的微博所占的比例呈现上升趋势,2015年的比例甚至超过其他权利意识的对应比例。这可能与近年来业主维权行动的新趋势有关。一方面,经过十多年的业主维权行动,产权保护方面的规则已逐步完善,对单个业委会自治相关的讨论也达到一定的共识,业主积极分子逐渐把争取更广泛的业主自治权为目的的业委会联合会作为一个新的追求目标。另一方面,国家对社会组织登记制度的放开以及少数业委会联合会的正式成立也在一定程度上鼓励了业委会联合会的发展。

五、业主积极分子的认知解放过程及其动力由于社会组织发展尚不成熟,中国业主抗争者的认知解放在很大程度上是一个自发的互动过程。行动者在面临不公正的境遇时,通过自身经历以及同他人讨论逐渐形成对问题的诊断和归因。这种诊断和归因并非一成不变,而是会随着抗争行动的发展和相关讨论的深入而改变或延伸。就业主维权而言,不存在代表业主利益或为业主发声的跨小区的职业化的维权组织,而且不同小区的业主所遇到的问题也五花八门。相应地,业主的认知解放是一个自发的认识过程。业主早期对问题的诊断和归因相对简单和直接,是以具体的经济利益为导向的,相关的争议焦点主要在于对房屋所有权及相关的物业服务标准的界定。在维权过程中,业主关于产权利益的诉求往往受到开发商、物业公司和基层政府的压制,从而促使业主逐渐认识到:想要成功维权,必须有一个组织能够促进小区业主的集体行动,而业委会是一个关键的组织载体。随着业主抗争的不同议题彼此逐渐连结,业委会作为一个市民社团的自治权也成为业主维权所追求的目标。随着微博的普及和线上交流的增多,业主越来越自觉地意识到房屋产权和业主自治面临的问题并非个案,而是与整个制度环境紧密相关。想要从根本上解决这些问题,必须建立一个代表业主利益的组织联盟,影响相关的政策制定的过程。下文将具体解析业主权利意识的认知解放过程及其动力。

(一)维护合法产权业主对房屋所有权的权利意识来源于其产权人的身份。自上世纪80年代末90年代初的房改以来,人们经历了从福利分房的受惠者转变成为商品房的消费者的过程,他们逐渐形成的共识是“谁付钱,谁拥有”,而该权利也被各项法律法规所承认。2007年的《物业管理条例》明确规定了“房屋的所有权人为业主”。同年颁布的《物权法》进一步规范了业主的建筑物区分所有权。然而,由于具体规定尚不够明晰,只要开发商没有将小区配套的面积在售楼时分摊到每一家住户,小区配套的产权通常归开发商所有,开发商可以自由出售或出租。《物业管理条例》同时又规定不能改变配套设施的用途,应首先满足业主停车、休闲、和体育活动的需要。小区公共区域和配套设施的产权和使用权的分离频频引发业主和开发商之间的矛盾纠纷。比如Y小区是P单位在1997年建造,用来解决员工的住房问题。P单位提供土地,员工集资承担建筑费用。小区有四栋高层住宅和一栋配套楼,配套楼里设有业委会办公室、居委会办公室、和业主的活动房。根据业委会副主任所说,当时建设部门的文件清楚表明这栋配套楼是由每户业主投资的钱建设的,因而产权应归全体业主所有(访谈2012/07/05)。然而这栋配套楼却被卖给了一个私人企业,该企业先将配套楼用作印染厂,后来又用来经营卡拉OK,影响了小区业主的生活。Y小区的业主进行了长达三年的维权行动,包括上访、诉讼、争取媒体曝光,后来由于上级政府的介入,街道终于同意从私人企业手里买回配套楼的产权,并无偿交回给业主使用。

与房屋产权紧密相关的是业主对物业乃至小区的管理权。随着物业管理服务不断走向市场化和商品化,业主根据自身对理想生活空间的想象而要求一个安全、干净、有序、优美的小区环境。当物业管理服务不能达到这些期望的时候,业主就可能对物业公司持有不满之情。比较被动的抗议方式就是拒交物业管理费,有些小区的物业缴费率甚至不到15%(访谈2013/09/26),而比较激进一点的方式就是炒掉物业管理公司。比如,K小区的前期物业公司是开发商的子公司,和政府有着千丝万缕的联系,不少物业公司的员工都是居委会为了完成再就业的指标而推荐过来的。这些再就业人员在担任小区的保安、清洁等工作时被认为不负责任,经常在上班时候喝酒打牌,引发业主的不满。由于物业公司和居委会的关系很好,业主对此一直无可奈何。转折性事件是小区一晚发生连环盗窃案,而盗窃案当晚值班的保安被发现擅离职守在外面赌博。业主因此决心成立自己的业委会,炒掉物业公司。尽管受到了街道和居委会的压力,最终在业主的坚持下取得成功(访谈2012/06/19)。

拥有房屋产权意味着业主和小区之间有了更加紧密的利害关系,使得业主不仅关心自有产权,同时也追求一个安全而健康的居住环境,尽量避免小区内或周边的污染性设施(垃圾焚烧厂、变电站、石油炼化厂等)可能带来的环境和健康风险(Johnson,2010;2013; 郭巍青、陈晓运,2011;何艳玲,2006)。比如X小区的一些业主在遛狗时发现了移动通讯发射基站的线头,并在楼顶发现了天线。由于担心基站的辐射会对身体产生危害,愤怒的业主马上成立了业主联谊会,与居委会和物业公司谈判,要求拆掉所有的基站。在业主论坛的公开维权倡议书里,业主写道“由于根据国内外权威媒体的新闻报道,楼顶上架设基站,已经造成了北京的‘癌症楼’,澳大利亚公司职员的集体脑瘤等事件。所以我们有理由相信,无论国内标准是如何解释,这个巨大的,贯穿整个小区绿地,从地下车库到楼顶的辐射工程可能会对居民的健康造成伤害”。4 业主联谊会采取了各种方式的集体行动,包括拉横幅、发传单、签名上访、网络和媒体动员等,最后终于引发了上级政府的关注,并在上级政府的协调下终止了小区里的基站建设(访谈2009/07/09)。

(二)履行业主自治权在业主维护自己房屋所有权的过程中会遭遇开发商和物业公司的阻挠,单凭业主本身往往难以成功维权。与资源雄厚的开发商相比,业主相对弱势。更重要的是,单个业主不具备法人资格,在与开发商或政府谈判、与物业公司签合约、乃至向法庭提起诉讼等过程中都举步维艰。在此情况下,业主意识到想要成功维权,必须有一个官方认可的组织来代表小区业主的利益和召集小区业主采取集体行动。由此,业委会选举、章程拟定、决策制定等方面的自主权逐渐得到重视。尽管业委会的自治权经常受到开发商和物业公司的压制以及地方政府出于社会稳定考虑而施加的管制,然而,这些压力和阻碍反而使业主对自治权有了更加自觉的认识。

首先,业委会的自治权往往受制于以开发商和物业公司为首的房地产利益集团的压制。鉴于业主同开发商、物业公司之间普遍存在激烈的矛盾,且前期物业公司又同开发商有着千丝万缕的联系,许多业委会成立后的第一件事就是要炒掉物业。然而,炒掉物业的举动通常会遭到物业公司的强劲反弹。轻则无视业委会的决定,继续留守小区,不让其他物业入驻,例如:“今天,北京西城区荣丰嘉园小区的业主们愤怒了。从业主大会做出决定,解聘前期物业公司以来,已经接近半年,物业公司依然没有任何撤出的迹象。政府下达督促函也没有作用。此外,还发现小区330多万维修资金被盗取。业主们聚集在小区里,打出了‘黑物业,滚出去’‘还我家园’的标语,要求尽快完成交接”(微博3729618407939665)。重则采用暴力手段迫使业主妥协,例如:“因推动小区成立业主大会,我晚上被多个不明身份的壮汉在家门口暴打。现已从派出所回家,谢谢网上的和打电话的所有朋友。大兴清源派出所说案件要转大兴刑警,如转成功,破案力度会大些。到现在,北京华润置地物业没有任何反应”(微博3412642972787515)。

其次,由于担心业主维权行动影响社会稳定,地方政府也会介入和管制业主自治。最常使用的方法是控制业委会的选举和备案。在前文提到的Y小区的产权争议事件中,虽然经过几年的维权,配套楼被交回业主无偿使用,但产权却登记在街道名下。以L先生为首的业主积极分子一直在为赢回配套楼的产权而努力,也因此成为了街道、居委会的眼中钉。在Y小区业委会改选之际,街道、居委会用尽方法将L先生排除在候选人名单之外。尽管L先生在选举当日获得高额选票提名而当选,街道、居委会看到结果之后立马否认了选举结果的有效性。5 对此,L先生无奈地表示:“你街道可以指导,你党组织可以领导,但是这个权力的性质不能改,你是公权,这个(业委会选举)是私权,公权为了公正透明,你可以来指导私权完成这件事,但是你不能越权,你不能帮大众决定他们的人选,来推翻选举的结果”(访谈2012/07/05)。街道、居委会对业委会自治权的管制经常受到业主的质疑和反对。在微博上,有业主法理上指出,“太多人认为,没有备案业委会就不是合法的。实际上,从唱票结果出来那一刻开始,业委会就合法成立了!业委会是备案制,不是注册制”(微博3576569085376700);也有业主结合自身的经历阐述自身的观点:“上午和论坛几十位同仁在包河区法院参加了国贸公寓小区聂老师诉望湖街道和区住建局以房产证没有其名字为由,拒绝其当选业委会成员后为其备案。这是一个老问题,给业主积极参加本小区公共事务带来了很大麻烦,有的街道可以,有的街道却不可以。事实上变成了选择性执法”(微博3850049090463651)。这些微博文表明,业主的权利意识随着维权经历而改变和延伸,体现了认知解放的互动过程。

(三)完善产权保护业主维权行动的发展,特别是在房屋产权和物业管理等矛盾纠纷上面临的相似难题,使得业主之间积极展开沟通,分享维权过程中的经验和教训。社会化媒体特别是微博的迅猛发展为业主之间的交流提供了理想的平台。现有研究发现,微博不仅为业主提供了一个快捷方便的信息传播渠道,更促成了业主之间跨区域的网络社群的形成(Huang and Sun, 2014)。业主之间讨论各自遇到的问题,并在讨论中逐渐认识到房屋产权和物业管理纠纷并非个案,而是和整个住房市场和物业管理制度紧密相关。要想根本地解决这些问题,就必须积极参与政策制定过程,努力影响和改变整个政策环境。

业主对于完善产权保护的进取性权利诉求主要体现在两个方面。首先,业主积极分子对现有法律法规的合法性、合理性的质疑和批判,并在此基础上提出意见和建议。比如,有业主质疑有关小区公有设施的归属问题,例如:“【上海民防工程产权登记】1、这些文件的法律层级如何?2、与物权法是否冲突?3、如冲突,法院是依据《物权法》还是依据这些规章规范(在物权法出台前发布)?4、房屋已售,开发仍未办理土地使用权转移登记,开发、政府可以未经其他业主同意,登记使用小区土地的人防为开发商或其他人的专有吗?”(微博3613883224878333);也有业主希望修改小区维修基金的设置和管理方法,例如:“大家对专项维修资金不关心,也是因为这个钱目前被行政机关管着,没有存放在小区的公共账户里。其实,应该给每个小区从一开始就设立专用公共账户,所有跟小区有关的物业费、维修资金、共有收益等必须先存入这个账户,支付也从这个账户走,账目公开透明,任何业主可以查阅、复制和审计!”(微博3495725914382655)

其次,积极分子在对现有法律法规之合法性、合理性的批判的基础上,还进一步讨论如何能够通过集体行动去影响和改变现有的制度环境。最直接的是在法律法规公开征求意见时提出意见和建议,例如:“建设单位销售商品住房、住宅物业服务为侵害消费者权益最集中、最严重之处,影响消费者一生,明确由消法调整意义重大。消费者权益保护法修正案(草案)修改意见(即将出台),今天是征求意见的最后一天,大家快去提意见”(微博3583954097092881);又如: “昨日召开的市政府常务会议审议通过了《广州市物业管理暂行办法》。该《办法》草拟和修订期间,广州市有数十个业委会和数百名业主曾联署上书请求中止该办法的听证程序,提请市人大进行立法”(微博3671797386165516)。部分积极分子也试图通过影响人大、政协、法院等体制内机构来影响和改变制度环境,例如:“具体实施方法呢?我们各地业主去找各地的人大代表(其实他们也是业主)提案去?关于业主推动立法的策略的思考”(微博3653547776698475);又如:“各地业委会协会是否也采取类似办法,通过搜集典型案例,与法院沟通,从而在具体判案上促进对业主权利更好保护呢?”(微博3631401859396225)。

(四)争取业主自治权在履行业主自治权的过程中所遭遇的来自开发商、物业公司和地方政府的阻力使业主开始向外寻求同盟,以城市为基础的横向业主组织网络也逐渐出现(张紧跟、庄文嘉,2008; Yip and Jiang, 2011)。目前没有具体的法律法规对业委会联合会的形式作出规定,因此业委会联合会的大部分活动处于灰色地带,在很大程度上依赖于业主积极分子对活动范围的自我审查以及与基层政府官员的常规对话。如果说业委会是国家法律认可的群众组织,业主希望通过业委会自治来维护法律所规定的各项权利,那么,成立业委会联合会则是业主积极争取超越国家赋予的权利之外的权利。换言之,这是从规则意识向权利意识转变的认知解放过程。

业主积极分子成立业委会联合会的首要目的是建立一个业委会之间交流、学习和互助的平台。业主积极分子中不乏律师、物业经理等专业人士,能够通过座谈会等形式分享他们在法律法规和物业管理方面的知识。同时,互联网也是业主之间交流的便利平台,遭遇困境的业委会可以及时地在网上获得其他业委会的法律建议、实际经验以及具体的解决方案等。正如萧山联谊会会长所说:“其实我们想法很简单,就是各个小区的业委会抱成团,取长补短互帮互助,缩短摸索时间,解决业委会管理小区和物业的困惑”。6 其次,作为业委会的“娘家”,业委会联合会也对其成员小区提供实质性的帮助。比如,萧山的X小区在新旧物业换届过程中遭遇断层,小区无人管理,垃圾满天飞。在这种情况下,萧山业委会联谊会号召32个成员小区,每个小区抽调一两个人手组成临时物业,帮X小区渡过难关。7

然而,由于难以得到政府的正式认可,业委会联合会在实际运作过程中面临重重阻力。例如,广州业委会联合会的召集人在访谈中提到:“我们在成立之前,广州的业主发展也有一个非常曲折的过程。最明显的一件事情,就是2008年我们组织一个会议,在半夜的时候公安局把我叫去,立马叫停了第二天的会议,说我们举办一个非法活动,不让我们举办。我们那时候差不多是150人到200人。情况不明之下,我们第二天用三辆大巴把所有的业主和主任转移到别的地方……那天搞完之后,把我围困了三个小时……从那个事之后,我就在心里深深地记住,我们一定要建立一个有注册的社会组织”(访谈2015/8/22)。在这样的情况下,各地的业委会联合会开始尝试通过各种方式来获得一个合法的身份,以便更好地推动业委会联合会的运作。

成立业委会联合会对进取性的业主自治权的重要贡献在于,业主能够通过讨论协商的方式推动公认的业委会管理行为规范和准则的形成。由于业委会在组织运作、财务管理、小区维权等方面还处于摸索阶段,不仅容易引起业委会内部的分歧和争议,在维权抗争中也难以形成合力。如果能够形成公认的行为规范,不仅能够提高业委会的管理效率,还能提高业主和开发商、物业公司和地方政府等行动者谈判的能力。上海业委会联合会的召集人说道:“现在业委会给人的感觉好像就是制造麻烦,真的好的业委会是不制造麻烦的,就按我们这个思路搞好业主主导型模式,才能真正减少信访、减少纠纷”(访谈2012/08/25)。广州业委会联合会的召集人也在访谈中提到:“有一个专项维修基金存储与增值研讨会,去年南方都市报要求我们办,一年开四次,我们不断合作。最终到今年所有的银行给小区公开维修基金,现在多少钱,利息多少钱,每个小区都有。我们论坛起到很大的作用”(访谈2015/8/22)。

六、结论与讨论现有文献大多关注客观条件,包括政治机会结构和资源动员,与业主集体行动之间的关系,却在很大程度上忽略了业主对问题的认识和理解的重要性。正如McAdam(1999)对社会运动理论批判和反思时所指出的,现有研究过于关注社会运动本身的资源和策略,而忽略了更为广泛的社会情境以及行动者对问题的看法和感知。事实上,业主在维权的过程中对产权纠纷、社区矛盾、业主自治等方面的认识会不断地发生变化,从而导致业主抗争诉求呈现多层次和多样化的态势。因此,理解业主诉求背后的权利意识的类型和发展过程,有助于我们更好地理解业主行动。

基于框架化和认知解放理论,本文以权利意识为切入点考察业主积极分子对问题的理解和诊断,并初步探讨了业主权利意识的类型及其在维权抗争过程中的演变。根据权利意识的内容指向财产权利还是自治权利,以及权利意识的性质是反应性还是进取性这两个维度,本文对业主权利意识进行了类型学划分。该类型学描绘了四种权利意识,包括维护合法产权、履行业主自治权、完善产权保护和争取业主自治权。对微博的内容分析发现:首先,反映维护合法产权这一权利意识的微博所占比例略高于履行业主自治权这一权利意识对应的比例,但是两者的发展态势具有一定的类似性,表明以财产权利为内容的反应性权利意识和以政治权利为内容的反应性权利意识之间存在一定的联系。其次,反映维护合法产权和履行业主自治权这两种权利意识的微博所占的比例远高于完善产权保护和争取业主自治权对应的比例。该结果表明反应性权利意识比进取性权利意识更为常见,业主积极分子主要还是在国家赋予的权利范围内维护自身权益。然而,值得注意的是,最近两年以争取业主自治权为目的的进取性框架有较大发展,甚至有超过其他几种权利意识的趋势。一种可能的原因是经过十多年的业主维权行动,产权保护方面的规则已逐步完善,单个业委会自治相关的讨论也达到一定的共识。以积极争取跨小区的更广泛的业主自治权为目的的业委会联合会的发展正成为一个新的发展趋势,而国家对社会组织登记制度的放开以及少数业委会联合会的正式成立,也在一定程度上鼓励了业委会联合会的进一步发展。

业主对权利的认知解放是一个自发的、动态的过程。业主首先模糊地感受到不公正境况的存在,通过自身经历或交流探讨逐渐形成对不公正境况的诊断和归因。随着抗争行动的发展或者相关讨论的深入,诊断和归因也会随之发生改变或延伸。在四类权利意识中,维护合法产权最基本。国家对物权的正式承认以及由建筑物区分所有权制度衍生的共有产权和对小区物业管理的决策权和参与权构成了维护合法产权这一权利意识的根基。然而,维权过程中所面临的来自开发商、物业公司、乃至基层政府的阻力使业主逐渐意识到业委会作为一个能够代表业主利益的社会组织对成功维权的重要作用,从而激发了业主履行自治权的权利意识。以保护财产权利为目的的维权框架也逐渐与以履行业主自治权为目的的框架发生连结和整合。随着微博的普及和线上交流的增多,业主对自身的处境有了更加全面的认识,人们逐渐发现,自身所遭遇的困境其实与整个制度环境密切相关。为了长远而根本地改变这种现状,业主开始寻求超越国家法律政策规定之外的权利,试图成立以城市为单位的业委会的横向网络,影响和改变现有的物业管理和业主自治相关的法律法规。

本研究有助于阐明在中国情境下的框架化和认知解放过程的特殊性。西方的框架化理论认为,专门的社会运动组织通过策略性地提供阐述框架来促进抗争者的认知解放,从而促使集体行动的发生。然而,并非所有的认知解放都需要基于组织的策略性引导过程(Nepstad,1997;Futrell,2003)。在没有专门的社会运动组织的前提下,抗争者可以通过自身经历、学习过程或与其他抗争者讨论来实现认知解放。这一点对中国的抗争性集体行动有特别的借鉴意义。在社会组织发展尚不成熟的情况下,很少有集体行动是由专门的社会组织来推动的,因而也很少存在一个策略性的框架化过程。在大部分情况下,框架化与自发性的认知解放同步进行。就业主维权而言,业主积极分子在处理小区治理难题或维权的过程中逐渐形成对业主权利的认识,这种认识又通过线上和线下的交流讨论得以清晰和深入。互联网作为一个集传播、交流、动员于一身的新兴平台(Yang,2003;Huang and Yip, 2012;Huang and Sun, 2014),对业主权利意识的形成、发展和演变起到了至关重要的促进作用。对于互联网的发展和人们认知解放之间的关系,值得进一步的研究。

与之相关,由于认知解放是一个相对缓慢的动态过程,难以通过某次特定的抗争事件而实现。研究者应该将考察焦点从特定抗争事件中的框架化过程转向抗争议题,深入分析与特定议题相关的抗争事件族的内在联系与相互影响,以及这种联系模式对行动者认知解放的冲击。这一研究路径有助于我们更全面系统地了解认知解放的发生过程和影响因素。正如上文所指出的,围绕相似的抗争议题而产生的交流和讨论有助于抗争者形成更加深刻的、制度性的诊断和归因,寻找积极的解决方案,并进一步推动认知解放的过程。

本文也存在一些局限。首先,对业主权利意识的分析数据主要来源于对微博用户“业委会通讯”的全部微博内容的收集。由于数据来源是单一微博用户,可能存在一定的偏差。如何收集和分析更有代表性的互联网数据这一问题值得进一步探讨。其次,业主积极分子在微博上的讨论内容比较多样化,包括小区纠纷处理、业委会自治、政策倡导等。对这些微博内容的分析主要为了较为系统地检视中国城市业主的权利意识的不同面向,然而这些内容并不一定与特定的集体行动直接相关。后续研究有必要进一步考察认知解放和集体行动之间的演变过程。第三,正如现有文献所表明,业委会的自治权同时受到内部和外部因素的制约,本研究仅考察了业主积极分子对外部制约因素的认知,今后的研究可以进一步考察内部因素和外部因素在业主积极分子的权利认知中的相对重要性,以及业主积极分子对内部和外部制约因素的认知之间的协同演进过程。由于不同业主积极分子对业委会自治具有差异化的认识,同时考察他们对内部和外部制约的认知,将有助于揭示业主积极分子社群的异质性及其张力。

注释:1. 总体而言,国内的集体行动研究较少关注抗争者的框架化策略,仅有为数不多的例外(参见夏瑛,2014;黎相宜,2009;程秀英,2012;刘春荣,2010)。

2. 根据作者2014年的整理,正式注册的业主委员会协会包括天津市业主委员会联合会、华南和谐社区发展中心、萧山区业主委员会协会、沈阳市业主委员会协会、营口市业主委员会协会、(潍坊)青州市业委会协会、宿迁市业主委员会协会、温州市业主委员会协会、顺德区业主代表协会。

3. 另一种方式是通过关键词搜索(如“业委会”、“业主维权”或“物业管理条例”)获取相关信息。这种方法能将多个微博用户纳入到分析当中。不过,前期探索性分析揭示了该方法的一些弊端:第一,关键词搜索每次最多只能检索到1 000条微博,研究者难以判断检索返回的微博是否为随机样本;第二,关键词搜索结果中信息冗余较多且重复率高;第三,关键词搜索的方法并不直接提供微博用户信息,难以判断微博文是否源自业主。基于上述原因,本文没有采取关键词搜索方式获得微博资料。

4. http://www.docin.com/p-10362982.html(检索日期:2013年4月18日)。

5. 由于考虑到部分业主已经不居住在小区内,为了方便这部分业主投票,居委会书记提议采用电话委托的方式,这一提议也获得了筹备组的一致同意。然而选票结果出来之后,居委会书记又反过来说电话委托投票是不具有合法性的,因而选举无效。

6. http://jrzb.zjol.com.cn/html/2012-12/04/content_1891788.htm?div=-1(检索日期:2013年4月16日)。

7. 同上。

| [1] |

陈映芳. 2006. 行动力与制度限制:都市运动中的中产阶层[J]. 社会学研究 21(4):1-20.( 1) 1)

|

| [2] |

陈鹏. 2010. 当代中国城市业主的法权抗争——关于业主维权活动的一个分析框架[J]. 社会学研究 25(1):34-63.( 1) 1)

|

| [3] |

程秀英. 2012. 从政治呼号到法律逻辑——对中国工人抗争政治的话语分析[J]. 开放时代(11):73-89.( 1) 1)

|

| [4] |

管兵. 2010. 维权行动和基层民主参与——以B市商品房业主为例[J]. 社会 30(5):46-74.( 1) 1)

|

| [5] |

郭巍青、陈晓运. 2011. 风险社会的环境异议——以广州市民反对垃圾焚烧厂建设为例[J]. 公共行政评论(1):95-121.( 1) 1)

|

| [6] |

何艳玲. 2006."邻避冲突"及其解决:基于一次城市集体抗争的分析[J]. 公共管理研究(0):93-103.( 1) 1)

|

| [7] |

何艳玲、钟佩. 2013. 熟悉的陌生人:行动精英间关系与业主共同行动[J]. 社会学研究 28(6):21-45.( 1) 1)

|

| [8] |

李骏.2009,住房产权与政治参与:中国城市的基层社区民主[J].社会学研究 24(5):57-82.( 2) 2)

|

| [9] |

黎相宜. 2009. 精英型与草根型框架借用——比较失地农民与知识精英的集体抗争[J]. 社会 29(6):107-126.( 1) 1)

|

| [10] |

刘春荣. 2010. 选举动员的框架整合——银杏居委会换届选举个案研究[J]. 社会 30(1):22-45.( 1) 1)

|

| [11] |

孙小逸、黄荣贵. 2014. 再造可治理的邻里空间——基于空间生产视角的分析[J]. 公共管理学报(3):118-126.( 1) 1)

|

| [12] |

孟伟. 2007. 日常生活的政治逻辑——以1998-2005年间城市业主维权行动为例[M]. 北京:中国社会科学出版社.( 1) 1)

|

| [13] |

石发勇. 2010. 业主委员会、准派系政治与基层治理——以一个上海街区为例[J]. 社会学研究 25(3):136-158.( 3) 3)

|

| [14] |

夏瑛. 2014. 从边缘到主流:集体行动框架与文化情境[J]. 社会 34(1):52-74.( 1) 1)

|

| [15] |

曾繁旭. 2009. 社会的喉舌:中国城市报纸如何再现公共议题[J]. 新闻与传播研究 16(3):93-100.( 1) 1)

|

| [16] |

张紧跟、庄文嘉. 2008. 非正式政治:一个草根NGO的行动策略——以广州业主委员会联谊会筹备委员会为例[J]. 社会学研究 23(2):133-150.( 2) 2)

|

| [17] |

张磊. 2005. 业主维权运动:产生原因及动员机制——对北京市几个小区个案的考察[J]. 社会学研究 20(6):1-39.( 1) 1)

|

| [18] |

邹树彬. 2005. 城市业主维权运动:特点及其影响[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版) 22(5):44-49.( 1) 1)

|

| [19] |

朱健刚. 2011. 以理抗争:都市集体行动的策略——以广州南园的业主维权为例[J]. 社会 31(3):24-41.( 1) 1)

|

| [20] |

庄文嘉. 2011. 跨越国家赋予的权利?对广州市业主抗争的个案研究[J]. 社会 31(3):88-113.( 1) 1)

|

| [21] |

Benford, Robert D. 1997. "An Insider's Critique of the Social Movement Framing Perspective."Sociological Inquiry 67(4):409-430.( 2) 2)

|

| [22] |

Benford, Robert D. and David A. Snow. 2000. "Framing Processes and Social Movements:An Overview and Assessment."Annual Review of Sociology 26:611-639.( 5) 5)

|

| [23] |

Cai, Yongshun. 2008. "Power Structure and Regime Resilience:Contentious Politics in China."British Journal of Political Science 38 (3):411-432.( 1) 1)

|

| [24] |

Cai, Yongshun. and Zhiming Sheng. 2013. "Leaders with Mixed Motivation:Homeowners' Activism in Beijing."The China Quarterly 25:513-532.( 1) 1)

|

| [25] |

Futrell, Robert. 2003. "Framing Processes, Cognitive Liberation, and NIMBY Protest in the U.S. Chemical-Weapons Disposal Conflict."Sociological Inquiry 73(3):359-386.( 5) 5)

|

| [26] |

Gamson, William A. 1995. "Construction Social Protest." InSocial Movements and Culture, edited by Hank Johnston and Bert Klandermans. Minneapolis:University of Minnesota Press:85-106.( 1) 1)

|

| [27] |

Gui, Yong and Weihong Ma. 2014. "The Institutionalization of Neighborhood Governance:Dilemma and Political Hurdles." InNeihbourhood Governance in Urban China, edited by Ngai-ming Yip. Cheltenham UK:Edward Elgar:59-71.( 1) 1)

|

| [28] |

Ho, Michael H. C. and Tsz-man Kwong. 2002. "Housing Reform and Home Ownership Behaviour in China:A Case Study in Guangzhou."Housing Studies 17(2):229-244.( 1) 1)

|

| [29] |

Hopkins, Daniel J. and Gary King. 2010. "A Method of Automated Nonparametric Content Analysis for Social Science."American Journal of Political Science 54 (1):229-247.( 1) 1)

|

| [30] |

Huang, Ronggui. 2010. "Housing Activism in Shanghai:Opportunities and Constraints." PhD thesis, City University of Hong Kong.( 1) 1)

|

| [31] |

Huang, Ronggui. and Xiaoyi Sun. 2014. "Weibo network, information diffusion and implications for collective action in China."Information, Communication & Society 77 (1):86-104.( 3) 3)

|

| [32] |

Huang, Ronggui. and Ngai-ming Yip. 2012. "Internet and Activism in Urban China:A Case Study of Protests in Xiamen and Panyu." Journal of Comparative Asian Development 11(2):201-223.( 1) 1)

|

| [33] |

Huang, Youqin. 2004. "The Road to Homeownership:A Longitudinal Analysis of Tenure Transition in Urban China (1949-93)."International Journal of Urban and Regional Research 28(4):774-795.( 1) 1)

|

| [34] |

Johnson, Thomas. 2010. "Environmentalism and NIMBYism in China:Promoting a Rules-based Approach to Public Participation."Environmental Politics 19(3):430-448.( 1) 1)

|

| [35] |

Johnson, Thomas. 2013. "The Politics of Waste Incineration in Beijing:The Limits of a Top-Down Approach? "Journal of Environmental Policy & Planning 15(1):109-128.( 1) 1)

|

| [36] |

Kriesi, Hanspeter. 2004. "Political Context and Opportunity." InThe Blackwell Companion to Social Movements, edited by David A. Snow, Sarah A. Soule and Hanspeter Kriesi. Oxford:Blackwell Publishing:67-90.( 1) 1)

|

| [37] |

LI, Lianjiang. 2010. "Rights Consciousness and Rules Consciousness in Contemporary China."The China Journal (64):47-68.( 1) 1)

|

| [38] |

McAdam, Doug. 1999.Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. Chicago:University of Chicago Press.( 4) 4)

|

| [39] |

McCarthy, John D. and Mayer N. Zald. 1977. "Resource Mobilization and Social Movements:A Partial Theory."The American Journal of Sociology 82(6):1212-1241.( 1) 1)

|

| [40] |

Nepstad, Sharon Erickson. 1997. "The Process of Cognitive Liberation:Cultural Synapses, Links, and Frame Contradictions in the US.-Central America Peace Movement."Sociological Inquiry 67(4):470-487.( 5) 5)

|

| [41] |

O'Brien, Kevin J. 1996. "Rightful Resistance."World Politics 49(1):31-55.( 1) 1)

|

| [42] |

O'Brien, Kevin J. 2003. "Neither Transgressive nor Contained:Boundary-Spanning Contention in China."Mobilization:An International Journal 8(1):51-64.( 1) 1)

|

| [43] |

Perry, Elizabeth J. 2009. "A New Rights Consciousness."Journal of Democracy 20(3):17-20.( 1) 1)

|

| [44] |

Pickvance, C. G. 1995. "Where Have Urban Movements Gone?" InEurope at the Margins:New Mosaics of Inequality, edited by Costis Hadjimichalis and David Sadler. London:John Wiley & Son Ltd:197-217.( 1) 1)

|

| [45] |

Pratt, Geraldine. 1982. "Class Analysis and Urban Domestic Property:A Critical Reexamination."International Journal of Urban and Regional Research 6(4):481-502.( 1) 1)

|

| [46] |

Read, Benjamin L. 2003. "Democratizing the Neighbourhood? New Private Housing and Home-owner Self-organization in Urban China." The China Journal (49):31-59.( 1) 1)

|

| [47] |

Read, Benjamin L. 2008. "Assessing Variation in Civil Society Organizations."Comparative Political Studies 41(9):1240-1265.( 3) 3)

|

| [48] |

Saunders, Peter. 1978. "Domestic Property and Social Class."International Journal of Urban and Regional Research 2(2):233-251.( 1) 1)

|

| [49] |

Shi, Fayong and Yongshun Cai. 2006. "Disaggregating the State:Networks and Collective Resistance in Shanghai."The China Quarterly 186(1):314-332.( 1) 1)

|

| [50] |

Snow, David A., E. Burke Rochford Jr., Steven K. Worden, and Robert D. Benford. 1986. "Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation."American Sociological Review 51(4):464-481.( 3) 3)

|

| [51] |

Snow, David A. 2004. "Framing Processes, Ideology, and Discursive Fields." InThe Blackwell Companion to Social Movements, edited by David A. Snow, Sarah A. Soule and Hanspeter Kriesi. Oxford:Blackwell Publishing:380-412.( 1) 1)

|

| [52] |

Tarrow, Sidney. 1988. "National Politics and Collective Action:Recent Theory and Research in Western Europe and the United States."Annual Review of Sociology 14:421-440.( 1) 1)

|

| [53] |

Thornton, Patricia M. 2002. "Framing Dissent in Contemporary China:Irony, Ambiguity and Metonymy."The China Quarterly 171:661-681.( 1) 1)

|

| [54] |

Tilly, Charles. 1978.From Mobilization to Revolution. Reading, MA:Addison-Wesley.( 1) 1)

|

| [55] |

Wang, Ya Ping and Alan Murie. 1996. "The Process of Commercialisation of Urban Housing in China."Urban Studies 33:971-989.( 1) 1)

|

| [56] |

Yang, Guobin. 2003. "The Co-evolution of the Internet and Civil Society in China."Asian Survey 43(3):405-422.( 1) 1)

|

| [57] |

Yip, Ngai-ming and Yihong Jiang. 2011. "Home Owners United-The Attempt to Create Lateral Networks of Homeowners' Associations in Urban China."Journal of Contemporary China 20(72):735-750.( 3) 3)

|

| [58] |

Yip, Ngai-ming, Ronggui Huang, and Xiaoyi Sun. 2014. "Homeowners' Activism and the Rule of Law in Urban China."China Journal of Social Work 7 (2):175-188.( 1) 1)

|

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36