扩展功能

文章信息

- 陈一帆, 翟晓飞, 陶星宇, 王同亮, 汪继超

- CHEN Yifan, ZHAI Xiaofei, TAO Xingyu, WANG Tongliang, WANG Jichao

- 标记重捕法对模式产地霸王岭睑虎种群资源调查

- Investigation of the Population Status of Goniurosaurus bawanglingensis in Type Locality Using Capture-Recapture Method

- 四川动物, 2019, 38(4): 420-424

- Sichuan Journal of Zoology, 2019, 38(4): 420-424

- 10.11984/j.issn.1000-7083.20190003

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-01-04

- 接受日期: 2019-04-12

霸王岭睑虎Goniurosaurus bawanglingensis隶属于爬行纲Reptilia有鳞目Squamata睑虎科Eublepharidae睑虎属Goniurosaurus, 2002年在海南霸王岭国家级自然保护区被发现并命名(Grismer et al., 2002)。该物种在海南霸王岭国家级自然保护区和俄贤岭省级自然保护区有分布, 为海南岛特有种(陈辈乐等, 2007; 齐旭明等, 2011)。近年来, 栖息地破碎化程度的增加、人为非法猎捕及宠物贸易等因素导致霸王岭睑虎被列为易危(VU)物种(蒋志刚等, 2016)。目前有关霸王岭睑虎基础生态学资料的研究较少, 仅见齐旭明等(2010)对霸王岭国家级自然保护区内该物种的栖息地、分布、种群数量进行调查, 发现该物种的种群数量极小, 栖息地破碎化是导致种群数量降低的原因。此外, 该物种命名时主要描述了鳞片特征和最大头体长度(Grismer et al., 2002), 尚缺少雌性和雄性个体形态特征的比较研究。本研究首次采用了植入电子标签的标记重捕法, 对模式产地霸王岭国家级自然保护区内霸王岭睑虎的种群密度、性比、成幼比等开展了调查研究, 并对雌性和雄性个体的形态特征进行了详细比较, 以期进一步了解该物种的资源现状, 为种群动态评估和保护提供依据。

1 研究地研究地海南霸王岭国家级自然保护区(109°03′~109°17′E, 18°57′~19°11′N)位于海南岛西南部山区, 总面积29 980 hm2, 热带季风气候, 干湿季明显, 5—10月为雨季, 11月至次年4月为旱季。海拔100 m的年平均气温23.6 ℃, 年降水量1 677.1 mm。生境复杂, 适合野生动物栖息繁衍, 是宝贵的动物资源库(臧润国等, 2001)。

2 研究方法 2.1 调查方法根据霸王岭睑虎野外分布情况, 在保护区不同海拔区间选取了2个样区, 分别标注为样区A(海拔180~307 m, 长2 287 m, 宽2 m)和样区B(海拔329~382 m, 长2 712 m, 宽2 m)。出于物种保护目的, 样区地理位置的详细信息不予公开。2018年7—8月, 根据霸王岭睑虎昼伏夜出的活动习性, 采用多次标记多次重捕的方法于每天20: 30开始调查。采用植入式动物标签(HT157, 1.41 mm×8.26 mm, 0.01 g/PCS, 广州洪腾条码技术有限公司)进行标记, 标记时将电子标签通过注射器植入动物距离泄殖腔前约2 cm处的皮下。该标签标记信息内容丰富, 可长期保留, 容易识别, 对动物的日常活动影响较小。标记个体后, 记录个体编号、标记时间、地点、性别、成幼等信息后原地释放。重捕调查过程中, 对观察到的个体使用读码扫描仪进行识别后原地释放。

雌性和雄性个体的区分方法为:雄性具有37~46个肛前孔和2个睾丸。成体与幼体的区分方法为:幼体背面除头部外, 身体的底色为黑色, 从颈后到尾基部有5条纯黄色身体环带; 成体背部底色为橘黄色, 5条身体环带前后边缘出现黑色色带, 背部底色和身体环带斑驳(Grismer et al., 2002)。

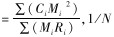

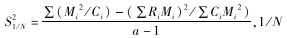

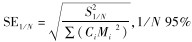

2.2 数据处理 2.2.1 标记重捕法标记重捕法中常用的种群密度计算方法包括林可指数法、施夸贝尔法和乔利-西贝尔法(张旭等, 2012)。本研究采用适用性广、精确度高(叶少文等, 2007)的施夸贝尔法进行计算。

种群密度

数据统计分析采用SPSS 19。所有数据在统计分析前, 经过正态分布和方差齐性检验。采用独立样本T检验分析雌性和雄性个体间形态特征的差异性, P < 0.05为差异有统计学意义(双尾检验)。

3 结果 3.1 种群密度样区A共进行了6次标记7次重捕(表 1)。共标记64只, 种群数量为389只, 种群数量95%置信区间为389只±125只, 面积为0.46 hm2, 种群密度为846只/hm2。

| 重捕次数 | Ci/只 | Ri/只 | Ui/只 | Mi/只 | CiMi2 | RiMi | N±t0.05SE1/N/只 | D/(只/hm2) |

| 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||

| 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 242 | 0 | ||

| 2 | 22 | 1 | 10 | 13 | 3 718 | 13 | 305±97 | 663 |

| 3 | 17 | 0 | 11 | 23 | 8 993 | 0 | 996±70 | 2 165 |

| 4 | 19 | 2 | 12 | 34 | 21 964 | 68 | 431±81 | 937 |

| 5 | 27 | 3 | 18 | 46 | 57 132 | 138 | 420±109 | 913 |

| 6 | 11 | 1 | 0 | 64 | 45 056 | 64 | 484±86 | 1 052 |

| 7 | 42 | 8 | 0 | 64 | 172 032 | 512 | 389±125 | 846 |

样区B共进行了6次标记10次重捕(表 2)。共标记50只, 种群数量为319只, 种群数量95%置信区间为319只±63只, 面积为0.54 hm2, 种群密度为591只/hm2。

| 重捕次数 | Ci/只 | Ri/只 | Ui/只 | Mi/只 | CiMi2 | RiMi | N±t0.05SE1/N/只 | D/(只/hm2) |

| 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||

| 1 | 12 | 2 | 7 | 15 | 2 700 | 30 | 90 | 167 |

| 2 | 8 | 2 | 5 | 22 | 3 872 | 44 | 89 | 165 |

| 3 | 12 | 1 | 6 | 27 | 8 748 | 27 | 152±64 | 281 |

| 4 | 11 | 0 | 6 | 33 | 11 979 | 0 | 270±59 | 500 |

| 5 | 13 | 0 | 11 | 39 | 19 773 | 0 | 466±64 | 863 |

| 6 | 7 | 0 | 0 | 50 | 17 500 | 0 | 639±55 | 1 183 |

| 7 | 14 | 4 | 0 | 50 | 35 000 | 200 | 331±63 | 613 |

| 8 | 9 | 1 | 0 | 50 | 22 500 | 50 | 348±64 | 644 |

| 9 | 7 | 1 | 0 | 50 | 17 500 | 50 | 348±62 | 644 |

| 10 | 8 | 2 | 0 | 50 | 20 000 | 100 | 319±63 | 591 |

雌性个体的吻长显著小于雄性(P < 0.05), 体长、腋胯距等身体量度在雌性和雄性个体间的差异无统计学意义(表 3)。

| 形态特征 | 雌性(n=11) | 雄性(n=10) | P | |||

| 平均值±标准差 | 范围 | 平均值±标准差 | 范围 | |||

| 体长/mm | 88.70±3.58 | 80.33~93.06 | 91.85±8.59 | 80.78~108.22 | 0.30 | |

| 腋胯距/mm | 43.45±3.03 | 39.97~50.35 | 43.97±6.75 | 35.33~56.39 | 0.83 | |

| 吻长/mm | 8.67±0.59 | 7.60~9.44 | 9.48±0.98 | 7.93~10.88 | 0.04 | |

| 头长/mm | 23.13±0.78 | 21.80~24.13 | 23.79±2.33 | 21.06~28.43 | 0.41 | |

| 头宽/mm | 14.97±0.72 | 13.54~15.77 | 16.20±2.02 | 13.35~19.55 | 0.10 | |

| 眼耳距/mm | 7.47±0.53 | 6.74~8.39 | 8.49±1.01 | 6.72~9.82 | 0.07 | |

| 体长/腋胯距 | 2.05±0.11 | 1.83~2.20 | 2.11±0.17 | 1.72~2.33 | 0.32 | |

| 体长/头长 | 3.83±0.09 | 3.68~3.94 | 3.86±0.13 | 3.66~4.08 | 0.58 | |

| 头长/头宽 | 1.55±0.05 | 1.49~1.65 | 1.48±0.10 | 1.27~1.63 | 0.05 | |

| 吻长/眼耳距 | 1.17±0.10 | 1.00~1.38 | 1.16±0.05 | 1.08~1.27 | 0.93 | |

共记录51只雌性个体, 其中23只怀卵(45%)。20只窝卵数为2枚卵(87%), 2只为1枚卵(8.7%), 1只为3枚卵(4.3%)。

3.2.3 性比样区A雌性个体45只, 雄性70只, 性比为1.6: 1。样区B雌性个体39只, 雄性48只, 性比为1.2: 1。2个样区均为雄性数量略高于雌性。

3.2.4 成幼比样区A有成体134只, 幼体19只, 成幼比为7: 1, 幼体占种群数量的12.4%。样区B有成体114只, 幼体11只, 成幼比为10: 1, 幼体占种群数量的8.8%。

4 讨论野生动物种群数量与密度的评估比较复杂, 不同调查方法获得的结果可能存在一定的差异(Stephens et al., 2006)。两栖爬行动物的密度调查通常采用样线法和标记重捕法(杨林森等, 2009; 马亮等, 2012)。齐旭明等(2010)采用标记重捕法与样线法对霸王岭国家级自然保护区霸王岭睑虎种群数量进行了研究, 发现该物种的种群数量极小, 本次调查得到种群密度为846只/hm2(样区A)和591只/hm2(样区B)。由于齐旭明等(2010)未计算调查区域霸王岭睑虎的种群密度, 本研究无法对2次调查的结果进行详细的对比分析。此外, 本次调查选取样地位于保护区的实验区内, 栖息地环境、海拔及人为干扰等因素与保护区内其他地区可能存在一定差异, 本调查得出的种群密度是否能反映保护区内霸王岭睑虎种群密度有待进一步的调查确证。本研究采用植入电子芯片方式的标记重捕法, 对模式产地的霸王岭睑虎种群资源现状开展调查, 首次量化了霸王岭睑虎种群密度。该结果可以为准确评估该物种的动物资源现状提供依据。此外, 本研究采用的电子标签标记, 操作简单, 信息丰富, 保留时间长, 容易识别且对动物日常活动影响较小, 是一种有效的野外动物标记的方法, 有助于对动物进行长期监测。

性比是研究种群动态与预测种群数量的主要特征参数(孙儒泳, 2001), 而年龄结构、怀卵率和窝卵数可以影响种群数量(鄂晋等, 2009)。本研究对霸王岭睑虎的窝卵数、性比、成幼比等进行研究, 发现2个样区霸王岭睑虎的性比分别为1.6: 1和1.2: 1, 种群中的雄性个体多于雌性。与丽斑麻蜥Eremias argus和草原沙蜥Phrynocephalus frontalis相比(文陇英, 2007), 霸王岭睑虎的性比相对较大。此外, 本研究发现该物种的体长、头长等量度指标不存在两性异形。这暗示了霸王岭睑虎的婚配制度和性选择模式可能有别于睑虎科的其他物种, 值得进一步研究。雌性的怀卵率为45%, 结合本研究的调查时间, 推测每年7—8月为霸王岭睑虎的繁殖高峰期, 该时间段应加大巡护检查力度, 防止非法捕捉。霸王岭睑虎窝卵数为1~3枚, 以2枚为主, 与无蹼壁虎Gekko swinhonis和荒漠沙蜥Phrynocephalus przewalskii相似(刘迺发等, 1996; 冯照军等, 2001)。较少的窝卵数会导致较低的繁殖率, 种群资源遭破坏后不易恢复, 应加大对该类群物种的保护力度。调查种群的幼体较少, 仅为9.1%~12.5%, 这可能与本调查开展的时间有关, 该物种的种群年龄结构仍需进一步研究。

海拔综合了温度、降水等气候因子, 对动物的分布产生较大影响(Stevens, 1992; 王同亮等, 2015)。此前研究报道了霸王岭睑虎分布区的海拔为500~800 m(齐旭明等, 2011)。本研究发现海拔180~382 m的区域也有霸王岭睑虎分布, 且种群密度随海拔降低有增大的趋势, 该物种可能偏好低海拔的栖息地。因此, 本研究结果进一步扩大了霸王岭睑虎分布海拔的记录范围。建议在霸王岭睑虎分布的低海拔地区减少人为活动的干扰, 同时对低海拔地区的栖息地和种群资源实施重点保护。

致谢: 在项目执行过程中得到海南省野生动植物保护管理局莫燕妮副局长、王世力科长和齐旭明科长的大力支持; 在野外工作和生活中得到霸王岭国家级自然保护区管理局工作人员陈庆和刘志伟的帮助和照顾, 在此一并表示感谢。| 陈辈乐, 陈庆, 王形清. 2007. 海南俄贤岭地区陆生脊椎动物简报[J]. 热带林业, 35(增刊): 21–23. |

| 鄂晋, 张福顺, 余奕东, 等. 2009. 荒漠区开垦干扰下子午沙鼠种群数量动态与繁殖特征[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版), 30(2): 140–144. |

| 冯照军, 李宗芸, 张春海. 2001. 无蹼壁虎繁殖生态生物学研究[J]. 动物学研究, 22(1): 83–84. DOI:10.3321/j.issn:0254-5853.2001.01.014 |

| 蒋志刚, 江建平, 王跃招, 等. 2016. 中国脊椎动物红色名录[J]. 生物多样性, 24(5): 500–551. |

| 刘逎发, 陈强, 解雪梅. 1994. 荒漠沙蜥繁殖生态研究[J]. 生态学报, 16(3): 276–282. |

| 马亮, 赵玉泽, 高云, 等. 2012. 北京松山国家级自然保护区两栖爬行动物资源调查[J]. 四川动物, 31(2): 307–310. DOI:10.3969/j.issn.1000-7083.2012.02.032 |

| 齐旭明, 田蜜, 李小成, 等. 2011. 霸王岭睑虎种群及数量状况研究[J]. 热带林业, 39(1): 47–49. DOI:10.3969/j.issn.1672-0938.2011.01.010 |

| 孙儒泳. 2001. 动物学生态学原理(第三版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社. |

| 王同亮, 程林, 兰文军, 等. 2015. 江西武夷山国家级自然保护区两栖动物多样性及海拔分布特点[J]. 生态学杂志, 34(7): 2009–2014. |

| 文陇英. 2007. 丽斑麻蜥和草原沙蜥的种群调查[J]. 甘肃科学学报, 19(1): 88–90. DOI:10.3969/j.issn.1004-0366.2007.01.024 |

| 杨林森, Messenger K, 廖明尧. 2009. 湖北神农架国家级自然保护区两栖爬行动物物种多样性[J]. 四川动物, 28(2): 286–291. |

| 叶少文, 李钟杰, 曹文宣. 2007. 牛山湖两种不同生境小型鱼类的种类组成、多样性和密度[J]. 应用生态学报, 18(7): 1589–1595. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2007.07.030 |

| 臧润国, 杨彦承, 蒋有绪. 2001. 海南岛霸王岭热带山地雨林群落结构及树种多样性特征的研究[J]. 植物生态学报, 25(3): 270–275. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2001.03.003 |

| 张旭, 鲍毅新, 刘军, 等. 2012. 路桥岛屿环境下社鼠种群数量的估算方法[J]. 生态学报, 32(5): 1562–1569. |

| Grismer LL, Shi HT, Orlov NL, et al. 2002. A new species of Goniurosaurus (Squamata:Eublepharidae) from Hainan Island, China[J]. Journal of Herpetology, 36(2): 217–224. DOI:10.1670/0022-1511(2002)036[0217:ANSOGS]2.0.CO;2 |

| Stephens PA, Zaumyslova OY, Miquelle DG, et al. 2006. Estimating population density from indirect sign:track counts and the Formozov-Malyshev-Pereleshin formula[J]. Animal Conservation, 9(3): 339–348. DOI:10.1111/j.1469-1795.2006.00044.x |

| Stevens GC. 1992. The elevational gradient in altitudinal range:an extension of Rapoport's latitudinal rule to altitude[J]. The American Naturalist, 140(6): 893–911. DOI:10.1086/285447 |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38