扩展功能

文章信息

- 张藐, 孙杨, 傅兆水, 孙伟东

- ZHANG Miao, SUN Yang, FU Zhaoshui, SUN Weidong

- 人工饲养南黄颊长臂猿行为活动节律的季节性特征

- Seasonal Characteristics of Behavior and Activity Rhythm in Artificially Reared Nomascus gabriellae

- 四川动物, 2019, 38(3): 284-292

- Sichuan Journal of Zoology, 2019, 38(3): 284-292

- 10.11984/j.issn.1000-7083.20180383

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-12-10

- 接受日期: 2019-04-04

南黄颊长臂猿Nomascus gabriellae隶属于长臂猿科Hylobatidae冠长臂猿属Nomascus(Thinh et al., 2010),分布于柬埔寨湄公河以东、越南巴河与斯雷伯克河以南等地(Rawson et al., 2011),被世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录列为EN(濒危)(Geissmann et al., 2008),栖息地减少、偷猎等导致其野生种群数量急剧下降(Bach et al., 2017)。据统计,越南约600只南黄颊长臂猿受到较好的保护,而约200只零散分布在森林中尚未得到保护,越南吉仙国家公园是保护该物种的机构之一,记录约149只(Bach et al., 2017)。国内共有长臂猿饲养研究单位46个,饲养长臂猿305只,其中,南黄颊长臂猿89只(李云乔等,2018)。

国内外对长臂猿的研究涉及保护与分布(高耀亭等,1981;扈宇等,1989;Asensio et al., 2009)、遗传(刘瑞清等,1996;张亚平,1997)、饲养(李国峰,2001;王孝伟,2012)和分类(Geissmann, 2002, 2007;范朋飞,2012;李云乔等,2018)等多个领域。在动物对环境的所有表达形式中,行为是最直接的表达方式,动物行为研究是了解动物的最佳途径(汪松等,1997)。在长臂猿行为方面,研究物种主要包括白颊长臂猿N. leucogenys、白眉长臂猿Hoolock leuconedys、东黑冠长臂猿N. nasutus和海南长臂猿N. hainanus,而有关南黄颊长臂猿的研究仅Bach等(2017)对越南吉仙国家公园南黄颊长臂猿的觅食行为和活动节律进行了报道,关于人工饲养南黄颊长臂猿行为的季节性特征尚未报道。本研究通过对人工饲养南黄颊长臂猿全年行为的观察,分析了各行为在不同季节和不同时段的差异,期望找出该物种在人工饲养条件下不同季节的行为活动规律,为其人工饲养繁育提供行为学依据。

1 研究地区与方法 1.1 研究地概况研究地位于南京市红山森林动物园高淳湿地研究中心灵长馆,场馆分为繁殖区和展示区,共4 000 m2,本次研究区域为展示区。展示区为游客参观区域,分为内笼舍和外运动场,二者由串笼通道相连。内笼舍共计8间,每2间对应1间外场,内笼舍四周为铁皮围墙,参观面为玻璃面,顶部四周有窗户通过铁网隔离通风。外运动场地面为草地,栽种柳树、刺槐等乔木和灌木,植物密度大,中心为人工搭建的高2~5 m、绑有轮胎、秋千、益智球、呼啦圈等丰容物品的木质栖架,四周壕沟灌水以隔离游客。

1.2 材料和方法研究对象为4只笼养南黄颊长臂猿,健康状况良好,呼名分别为冬至(♂)、九九(♂)、黄婆(♀)和恩奇(♀)。观察期内,冬至和黄婆、九九和恩奇分2笼配对,除恩奇是亚成体,其他均为成体。因南黄颊长臂猿雌雄异色,在研究时通过外观进行个体识别。

采用监控观察。正式观察前,先进行5 d预观察,以初步了解南黄颊长臂猿的行为类型,确定观察间隔时间,制定行为谱,行为类型包括取食、运动、玩耍、攻击、理毛(相互理毛和自我理毛)、拥抱、鸣叫、休息、交配、排泄和刻板等11种。根据各行为的特点,将相关行为合并后分为6类:取食、运动、休息、社会(玩耍、攻击、鸣叫、相互理毛、拥抱)、交配和其他(排泄、刻板、不可见行为)(表 1)。采用瞬时扫描法和目标取样法相结合的方式(尚玉昌,2005)观察行为,每天观察时间为05:30—17:20,每10 min观察1次,不间断观察12 h,以看清目标动物表现的行为为准。对长臂猿的特殊行为,采用目标取样法,以某一只为观察对象,记录其行为发生的频次和持续时间。

| 行为类型 | 行为描述 |

| 取食 | 借助上肢或下肢将食物放入口中咀嚼或直接用嘴摄取食物,所取食物包括饲养员提供的精料、水果、鸡蛋和部分游客的投食 |

| 运动 | 身体有明显位移,包括地面行走、跑动、追逐、荡走、攀爬等 |

| 社会 | 玩耍:个体或群体为了娱乐而发生的行为,包括荡秋千、翻跟斗等 攻击:采用暴力手段威胁对方得到利益的行为,包括打架、抢夺食物等 相互理毛:用上肢、下肢或嘴梳理身体部位或清理毛发和皮肤上的小颗粒 拥抱:2只或2只以上的个体身体接触,下身保持不动、两上臂以上部位相交并伸展至对方肩上或背后的拥抱动作 鸣叫:长臂猿类群特有的声讯行为,一般由成年雄性发出引唱,然后成年雌性伴以带有颤音共鸣以及群体中亚成体单调的配合 |

| 休息 | 身体基本不动,无明显移动,包括不活动的躺、吊、坐等姿势,以及自我理毛 |

| 交配 | 繁殖行为的一种,雌雄个体之间、交配器官相互接触 |

| 其他 | 除上述行为以外的其他行为,包括排泄、刻板等小概率行为,以及无法观察到的不可见行为 |

根据郁珍艳等(2008)对华东地区四季的划分标准将南京地区四季定义如下:春季为3月上旬—5月上旬,有效观察记录23 d;夏季为5月中旬—9月下旬,有效观察记录22 d;秋季为10月上旬—11月中旬,有效观察记录21 d;冬季为11月下旬—2月下旬,有效观察记录25 d。

1.3 数据处理2017年10月—2018年9月,共计扫描4 369次,观察时间累计1 092 h,得到26 208个行为数据。相同季节各时段行为的差异性先通过K-S检验行为数据是否符合正态分布,符合正态分布的数据采用独立样本t检验进行分析,不符合的采用非参数检验的Kruskal-Wallis H分析检验。使用单因素方差分析(One-Way ANOVA)检验不同季节行为时间分配的差异性,之后运用LSD进行组间多重两两比较。所有数据使用Excel和SPSS 17.0进行处理。

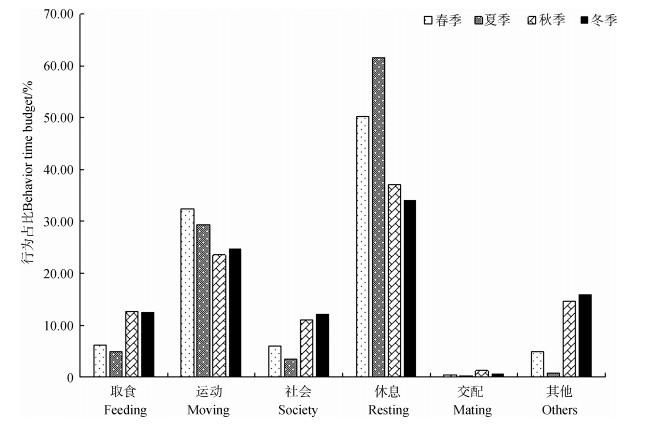

2 结果与分析 2.1 时间分配对南黄颊长臂猿在各个季节的行为时间分配进行统计,结果显示春、夏季休息行为占比最高,超过50%,其次为运动行为,分别占32.44%和29.32%。而秋、冬季休息行为占比相对较低,分别为37.10%和34.09%,其次为运动行为,分别占23.53%和24.72%、取食行为(秋季:12.62%,冬季:12.46%)和社会行为(秋季:10.97%,冬季:12.14%)时间相对增加,交配行为秋季最高,占1.20%,单因素方差分析结果显示,6种行为之间的差异有高度统计学意义(P<0.01)(表 2)。

| 季节 | 行为占比/% | |||||

| 取食 | 运动 | 社会 | 休息 | 交配 | 其他 | |

| 春季 | 6.09 | 32.44 | 5.89 | 50.19 | 0.44 | 4.96 |

| 夏季 | 4.91 | 29.32 | 3.52 | 61.49 | 0.05 | 0.70 |

| 秋季 | 12.62 | 23.53 | 10.97 | 37.10 | 1.20 | 14.58 |

| 冬季 | 12.46 | 24.72 | 12.14 | 34.09 | 0.70 | 15.89 |

| F | 136.897 | 21.547 | 70.087 | 5.660 | 12.432 | 135.395 |

| P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |

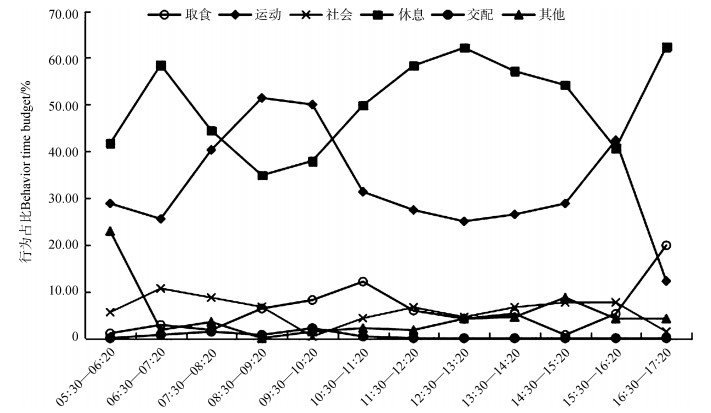

休息行为存在3个高峰,分别为06:30—07:20、12:30—13:20和16:30—17:20,运动行为集中在08:30—09:20和15:30—16:20,取食行为集中在10:30—11:20和16:30—17:20,社会行为在06:30—07:20达到最高,之后呈先降后升的趋势,09:30—10:20和16:30—17:20为低谷,其余行为无明显节律性(图 1)。

|

| 图 1 春季南黄颊长臂猿昼间活动节律 Fig. 1 Activity rhythm of Nomascus gabriellae in spring |

| |

差异性分析结果表明,休息行为的差异有统计学意义(P<0.05),其他行为的差异有高度统计学意义(P<0.01),其余4种行为的差异无统计学意义(P>0.05)。

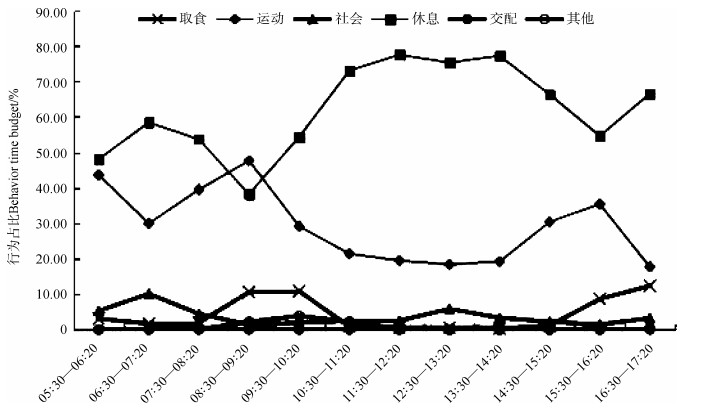

2.2.2 夏季休息行为在08:30—09:20达到最低,之后呈逐渐上升趋势,10:30—14:20维持较高水平,之后开始下降,运动行为在05:30—06:20、08:30—09:20和15:30—17:20存在3个高峰,取食行为主要集中在08:30—10:20和15:30—17:20,其他时段几乎不发生,社会行为全天发生频次较低,仅集中在06:30—07:20和13:30—13:20。其余行为占比较小,无明显规律(图 2)。

|

| 图 2 夏季南黄颊长臂猿昼间活动节律 Fig. 2 Activity rhythm of Nomascus gabriellae in summer |

| |

差异性分析结果表明,仅运动行为在不同时段的差异有高度统计学意义(P<0.01),其余行为的差异无统计学意义(P>0.05)。

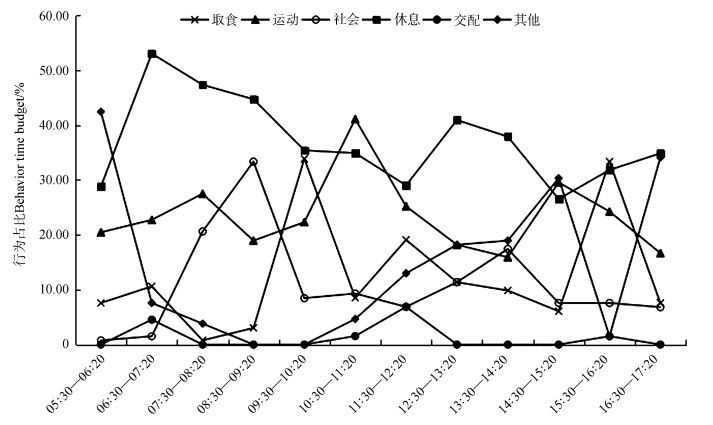

2.2.3 秋季休息行为存在3个高峰,分别为06:30—07:20、12:30—13:20和16:30—17:20,但总体呈下降趋势,运动行为呈单峰型,主要集中在10:30—11:20,社会行为存在1个峰值,为08:30—09:20,取食行为呈双峰型,高峰主要集中在09:30—10:20和15:30—16:20,交配行为相比其他季节发生频次高,主要发生在06:30—07:20和11:30—12:20(图 3)。

|

| 图 3 秋季南黄颊长臂猿活动节律 Fig. 3 Activity rhythm of Nomascus gabriellae in autumn |

| |

差异性分析结果表明,休息行为在不同时段的差异有高度统计学意义(P<0.01),其他行为在不同时段的差异有统计学意义(P<0.05),其余行为的差异无统计学意义(P>0.05)。

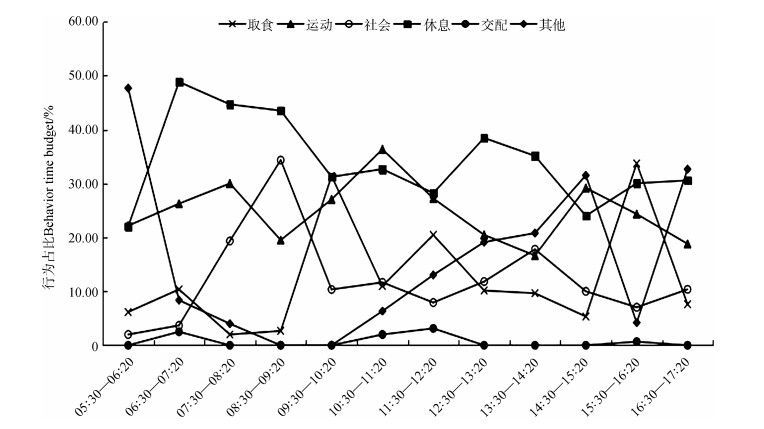

2.2.4 冬季取食行为存在2个峰值,分别为09:30—10:20和15:30—16:20,运动行为集中发生在10:30—11:20和14:30—15:20,休息行为主要发生在06:30—07:20和12:30—13:20,社会行为呈单峰型,峰值位于08:30—09:20,交配行为主要集中在06:30—07:20和11:30—12:20(图 4)。

|

| 图 4 冬季南黄颊长臂猿活动节律 Fig. 4 Activity rhythm of Nomascus gabriellae in winter |

| |

差异性分析结果表明,取食、休息、交配和其他行为在不同时段的差异均有高度统计学意义(P<0.01),其余行为的差异均无统计学意义(P>0.05)。

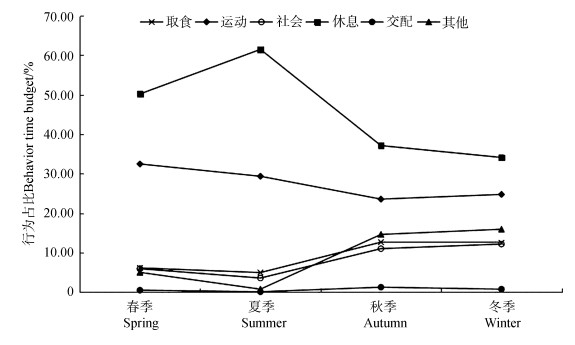

2.3 季节性活动节律和时间分配比较 2.3.1 季节性活动节律休息行为是各季节中最主要的行为,呈先上升趋势,夏季达到最高后急剧下降,至冬季达到最低,其次为运动行为,总体呈下降趋势,秋季达到最低点,冬季略有上升,社会和取食行为相似,先是略有下降,夏季达到最低,之后上升,秋、冬季趋于平稳,交配行为在春、夏季频次很低,秋、冬季略有上升,秋季最高(图 5)。

|

| 图 5 人工饲养黄颊长臂猿行为季节性变化 Fig. 5 Seasonal changes of activity rhythm in artificially reared Nomascus gabriellae |

| |

LSD多重比较结果表明,除秋、冬季(P=0. 969)外,取食行为在不同季节之间的差异均有统计学意义:秋、冬季明显高于春季(P=0.014)和夏季(P=0.002);运动行为在夏、秋季(P=0.986)和秋、冬季(P=0.075)之间的差异无统计学意义,春、夏(P<0.001),春、秋(P=0.011),春、冬(P=0.001)和秋、冬(P=0.006)之间的差异有统计学意义或高度统计学意义;社会行为在秋、冬季(P=0.054)之间的差异无统计学意义,春、夏(P<0.001),春、秋(P=0.001),春、冬(P<0.001),夏、秋(P<0.001),夏、冬(P<0.001)之间的差异有高度统计学意义;而休息行为则相反,表现为春、夏季高于秋、冬季,春、秋季(P=0.003)和春、冬季(P<0.001)之间的差异有高度统计学意义,交配行为在夏、秋季(P=0.013)和夏、冬季(P<0.001)之间的差异有统计学意义或高度统计学意义。

3 讨论 3.1 时间分配每一个种群都有自身最适于当地条件的时间分配,有最适时间分配的个体在自然选择中是有利的(Verbeek,1972)。本研究表明,南黄颊长臂猿在人工饲养条件下,休息行为在不同季节中占比最高,其次为运动行为,其余行为占比较少。根据扈宇等(1989)对野生白颊长臂猿行为的研究,觅食、运动和休息行为时间的比率分别为41.2%、13.1%和45.7%。说明人工饲养条件下取食和运动行为占比明显低于野外,而休息行为则高于野外,产生这一差异的主要原因是在野外食物较难获得,每天需要大量的时间来寻找食物,而人工饲养条件下,食物主要由人工投喂,投喂的时间和量基本固定,且在人工饲养条件下的活动范围受限。长臂猿是一种典型的领域性动物,其平均家域面积一般为34 hm2(Palombit,1972)。Milton和May(1976)根据灵长类食物组成划分为叶食性、果食性、叶果食性和杂食性,而果食性和杂食性灵长类家域面积大于叶食性和叶果食性。分析南黄颊长臂猿的食物组成,果占43.3%、叶占38.4%、花占11.6%、其他植物占6%、昆虫和鸟卵仅占0.5%,果在南黄颊长臂猿食物组成中占比最高(Bach et al., 2017),而果资源在时间和空间上都比较分散,且不稳定,因此,大部分以果为主要食物的灵长类必须在相对较大的家域范围内,才能寻找到足够的食物来维持生存(Mackinnon & Mackinnon,1980;Fan et al., 2010)。因此在野外,需要进行长距离的觅食运动来寻找食物,而人工饲养条件下,食物充足和笼舍面积的限制,是导致其运动行为偏低而休息行为偏高的主要原因。社会行为也是长臂猿的一种重要行为之一,长臂猿属于小型树栖猿,通常采用以1对夫妻为核心并包括2~7只个体的单配制,这种家庭群的生活方式具有强烈的领域性(Fox,1972)。本研究对象为2组,均为一夫一妻,观察到玩耍、打斗、相互理毛、拥抱和鸣叫等社会行为,玩耍和相互理毛行为发生较多,打斗行为发生较少,该结果和白掌长臂猿Hylobates lar的社会行为研究结果类似,白掌长臂猿群体并不总是发生打斗和追逐行为,而是在一起进行采食、休息,并能够发生玩耍和相互理毛等行为(Mootnick & Baker,1994)。长臂猿作为高等灵长类,其社会行为复杂,而人工饲养条件下,理毛、玩耍和拥抱等社会行为具有一定意义,能够增进个体之间的感情,社会行为也是动物学习方式的一种,例如,雄性成年海南黑冠长臂猿个体通过鸣叫和追赶行为来保护领域不受侵犯,而未成年个体则是通过参与这种追逐的方式学习如何保护今后的领域(Leighton,1986;Palombit et al., 1994),有利于维持稳定的社群关系。而周江(2008)对海南黑冠长臂猿的社会行为研究表明,2群成年雄性长臂猿相遇总是互相追逐,并没有出现类似白掌长臂猿那种亲密性行为。这与本研究结果有差异,该差异可能是由于物种不同所导致,对长臂猿社会行为的研究有利于在人工饲养条件下科学的合群。

|

| 图 6 人工饲养南黄颊长臂猿各季行为时间分配比较 Fig. 6 Behavior time budget of Nomascus gabriellae among seasons |

| |

动物的活动节律是行为生态学的一个重要研究内容。它主要指动物在不同季节、不同时间的活动强度及变化规律(马建章等,1999)。本研究发现,南黄颊长臂猿的行为在不同季节具有一定的活动节律。取食行为主要发生在上午和下午2个时段,该结果和Bach等(2017)对野生南黄颊长臂猿的研究结果相似,但随着季节变化有差异。Bach等(2017)认为,南黄颊长臂猿采食最早是05:40,最晚是16:10,高峰期在07:00—09:00,在雨季和旱季也有差异。本研究发现,人工饲养条件下取食行为主要集中在10:00和15:00左右,而夏季取食时间相对提前和延后,这主要受人工投喂次数和时间的限制,长期饲养形成的条件反射,而夏季温度较高,南黄颊长臂猿选择提前和延后取食,可以避开炎热的高温天气。长臂猿在野外的取食具有很强的主动性和选择性(程俏,2009),且食物较分散,在食物匮乏的条件下,不得不延长采食时间来获得足够的食物。

观察发现,南黄颊长臂猿夏季运动行为主要发生在早晚2个时段,而秋、冬季早晚运动高峰期分别延后开始和提前结束,这说明南黄颊长臂猿运动行为的发生取决于日出时间,夏天天长,长臂猿开始活动时间较早,而进入秋、冬季,则逐渐变晚。

所有长臂猿成年个体都能发出嘹亮的、连续的、复杂而结构稳定的鸣叫声(Geissmann,2002)。鸣叫发生频繁且有规律,一般开始于日出前后、持续时间10~30 min(Geissmann,2000)。本研究发现,南黄颊长臂猿的鸣叫行为主要发生在08:00—09:00和16:00—17:00,产生这种差异的原因可能是由于鸣叫行为是一种社群间相互作用,与活动时间相吻合(蓝道英等,1999),而在动物园饲养中,该时间是长臂猿放出外场的主要时间,也是长臂猿活动高峰期,该结果与之相符,16:00之后是饲养员收笼的主要时间,收笼会导致长臂猿在个体之间和饲养员之间发生许多互动行为,因此,该时段鸣叫可能是因为饲养员每天重复的收笼操作导致条件反射式的被动鸣叫。

观察发现,南黄颊长臂猿黄婆和冬至发生交配行为,秋季最高,冬季次之。交配姿势为爬跨式,秋季交配时间主要集中在06:30—07:20,交配时,雌猿主动亲近雄猿,并抬起臀部,雄猿以阴茎插入阴道,臀部颤抖,即交配成功,该时段比较安静,没有人为干扰,该结果同张可晶(2013)对笼养白颊长臂猿交配行为的观察结果类似,但交配时间有差异,这可能是因为物种不同,以及饲养员日常操作流程和游客量对动物造成的影响不同所致。

3.3 差异性分析差异性分析显示,南黄颊长臂猿在不同季节和相同季节不同时段表现出的行为均有差异,秋、冬季的取食行为明显高于春、夏季,而休息和运动行为相反。气温是影响活动节律的关键气候因子(夏参军等,2011)。秋、冬季温度较低,动物通过减少活动量,提高采食量和增加采食时间来为机体补充因寒冷造成的能量损失,因为运动是能量消耗的主要形式,在运动过程中很难维持机体能量的稳定(Bicca-Marques & Calegaro-Marques,1998)。夏季温度过高,南黄颊长臂猿不得不通过散热的方式来维持体温的恒定,而减少活动量,增加休息是较好的散热方式之一,南黄颊长臂猿在外场一般选择在树荫处或在亭子里遮荫,全身趴下或平躺贴紧地面,这种姿势可以直接或间接将热量传给地面或周围。因此,南京地区南黄颊长臂猿的饲养冬季需要保温,夏季需要降温,为其创造适宜的温度条件。在行为观察中,不同行为在一天中不同时段差异有统计学意义,有休息、运动和取食三大行为,表现为休息-运动-取食-休息-运动-取食-休息的行为模式,这种差异受温度、日照、天气、游客量、饲养员日常操作等多重因素的影响。

| 程俏. 2009.笼养白颊长臂猿的行为研究[D].南京: 南京林业大学. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y1645587 |

| 范朋飞. 2012. 中国长臂猿科动物的分类和保护现状[J]. 兽类学报, 32(3): 248–258. |

| 高耀亭, 文焕然, 何业恒. 1981. 历史时期我国长臂猿分布的变迁[J]. 动物学研究, 2(1): 1–6. |

| 扈宇, 许宏伟, 杨德华. 1989. 白颊长臂猿的生态研究[J]. 动物学研究, 10(增刊): 61–67. |

| 蓝道英, 马世来, 李寿昌. 1999. 白眉长臂猿鸣叫的时间特征[J]. 动物学研究, 20(4): 254–300. |

| 李国峰. 2001. 雄性白颊长臂猿的饲养[J]. 经济动物学报, 5(2): 39–42. DOI:10.3969/j.issn.1007-7448.2001.02.010 |

| 李云乔, 朱尤帅, 杨玉钊. 2018. 中国圈养长臂猿种群现状及保护对策[J]. 林业调查规划, 43(2): 121–123. |

| 刘瑞清, 佴文惠, 陈玉泽, 等. 1996. 白颊长臂猿的染色体研究[J]. 动物学研究, 17(3): 341–346. |

| 马建章, 徐利, 张洪海, 等. 1999. 大兴安岭地区紫貂的活动节律[J]. 兽类学报, 19(2): 95–100. |

| 尚玉昌. 2005. 动物行为学[M]. 北京: 北京大学出版社. |

| 汪松, 郑光美, 王岐山. 1997. 中国濒危动物红皮书:鸟类[M]. 北京: 科学出版社. |

| 王孝伟. 2012.云南金平芭蕉河西黑冠长臂猿营养生态学初步研究[D].雅安: 四川农业大学. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10626-1015503251.htm |

| 夏参军, 徐文轩, 杨维康, 等. 2011. 不同季节鹅喉羚昼间活动节律特征[J]. 干旱区研究, 28(3): 548–555. |

| 郁珍艳, 范广洲, 华维, 等. 2008.近47年来我国四季的年代际变化分析[C].北京: 中国气象学会年会第二届研究生年会分会场. |

| 张可晶. 2013. 白颊长臂猿发情与交配行为的观察[J]. 特种经济动植物(11): 9. DOI:10.3969/j.issn.1001-4713.2013.11.005 |

| 张亚平. 1997. 长臂猿的DNA序列进化及其系统发育研究[J]. 遗传学报, 24(3): 231–237. |

| 周江. 2008.海南黑冠长臂猿生态学和行为特征[D].长春: 东北师范大学. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y1407865 |

| Asensio N, Korstjens AH, Aureli F. 2009. Fissioning minimizes ranging costs in spider monkeys:a multiple-level approach[J]. Behavioral Ecology and Sociobiology, 63(5): 649–659. DOI:10.1007/s00265-008-0699-9 |

| Bach TH, Chen J, Hoang MD, et al. 2017. Feeding behavior and activity budget of the southern yellow-cheeked crested gibbon (Nomacus gabriellae) in a lowland tropical forest[J]. American Journal of Primatology, 79(8): e22667. DOI:10.1002/ajp.22667 |

| Bicca-Marques JC, Calegaro-Marques C. 1998. Behavioral thermoregulation in a sexually and developmentally dichromatic neotropical primate, the black-and-gold howling monkey (Alouatta caraya)[J]. American Journal of Physical Anthropology, 106(4): 533–546. DOI:10.1002/(ISSN)1096-8644 |

| Fan P, Fei H, Xiang Z, et al. 2010. Social structure and group dynamics of the Cao Vit Gibbon (Nomascus nasutus) in Bangliang, Jingxi, China[J]. Folia Primatologica, 81(5): 245–253. DOI:10.1159/000322351 |

| Fox GJ. 1972. Some comparisons between siamang and gibbon behaviour[J]. Folia Primatologica, 18(1-2): 122–139. DOI:10.1159/000155473 |

| Geissmann T, Manh Ha N, Rawson B, et al. 2008. Nomascus gabriellae[DB/OL]. (2018-10-31). The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T39776A10265736. |

| Geissmann T. 2000. Gibbon songs and human music in an evolutionary perspective[M]//Wallin NL, Merker J, Steven B. The origins of music. London: The MIT Press: 103-123. |

| Geissmann T. 2002. Duet-splitting and the evolution of gibbon songs[J]. Biological Reviews, 77(1): 57–76. |

| Geissmann T. 2007. Status reassessment of the gibbons:results of the Asian Primate Red List Workshop 2006[J]. Gibbon Journal, 7: 1–11. |

| Leighton DR. 1986. Gibbons: territoriality and monogamy[M]//Smuts BB, Cheney DL, Wrangham RW. Primate Societies. Chicago: Chicago University Press: 135-145. |

| Mackinnon JR, Mackinnon KS. 1980. Niche differentiation in a primate community[M]//Chivers DJ. Malayan forest primates: ten years' study in tropical rain forest. New York: Plenum Press: 167-190. |

| Milton K, May ML. 1976. Body weight, diet and home range area in primates[J]. Nature, 259(5543): 459–462. DOI:10.1038/259459a0 |

| Mootnick AR, Baker E. 1994. Masturbation in captive Hylobates (gibbons)[J]. Zoo Biology, 13(4): 345–353. DOI:10.1002/(ISSN)1098-2361 |

| Palombit RA. 1994. Extra-pair copulations in a monogamous ape[J]. Animal Behaviour, 47(3): 721–723. DOI:10.1006/anbe.1994.1097 |

| Palombit RA. 1972. Pair bonds and monogamy in wild siamng (Hylobates syndactylus) and white-handed gibbon (Hylobates lar) in northern Sumatra[D]. California: University of California. |

| Rawson BM, Insua-Cao P, Ha NM, et al. 2011. The conservation status of gibbons in Vietnam[M]. .Vietnam, UK: Fauna & Flora International Vietnam Programme, Fauna & Flora International UK. |

| Thinh VN, Mootnick AR, Thanh VN, et al. 2010. A new species of crested gibbon, from the central Annamite mountain range[J]. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12. |

| Verbeek NAM. 1972. Daily and annual time budget of the yellow-billed magpie[J]. Auk, 89(3): 576–582. |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38