文章信息

- 邓璇, 何寒青, 周洋, 严睿, 唐学雯, 朱瑶, 徐校平, 吕华坤.

- Deng Xuan, He Hanqing, Zhou Yang, Yan Rui, Tang Xuewen, Zhu Yao, Xu Xiaoping, Lyu Huakun

- 断点回归设计在真实世界疫苗保护效果评价中的应用

- Evaluating the real-world vaccine effectiveness using a regression discontinuity design

- 中华流行病学杂志, 2022, 43(2): 292-296

- Chinese Journal of Epidemiology, 2022, 43(2): 292-296

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.cn112338-20210706-00524

-

文章历史

收稿日期: 2021-07-06

断点回归设计(regression discontinuity design,RDD)是1960年由Thistlethwaite和Campbell[1]在探究奖学金对学生成绩影响的时候提出的,为分析观察性数据的准实验设计(quasi-experimental designs)[2],其方法特色为:根据行政决策的约束条件来判定是否暴露于干预因素,在局部范围内作为拟随机对照设计,进而推断分析变量之间的因果关系[3-4]。目前,RDD已在经济学领域成熟应用[5],但在公共卫生及临床医学领域的应用较为局限[4]。而疫苗保护效果评价的真实世界研究[6]与RDD的思路构建非常契合,可根据临界值附近研究人群的疫苗接种情况,通过观测终点指标的定量变化来评价疫苗的保护效果[6-7]。因此,本文介绍RDD的原理及其在疫苗保护效果评价领域的应用场景,结合当前热点,提出未来RDD在疫苗领域可深入挖掘的应用方向,为疫苗针对疾病防控策略评估,特别是不同免疫规划政策下疫苗接种的保护效果评估提供思路及参考。

1. RDD的原理及方法:

其适用场景是基于某个可观测的连续性因子的取值(年龄、收入、CD4+T淋巴细胞计数等)来决定如何分配干预措施,该连续性因子即称为驱动变量(forcing variable)或分配变量(assignment variable)。通过对驱动变量设置临界值(cut-off)作为可否暴露于干预措施的标准,因此,暴露于干预措施的概率在临界值处发生显著的不连续性变化(如陡然地跳跃、上升或下降),可基于线性回归模型构建结果变量与驱动变量之间、暴露概率与驱动变量之间的函数关系,当结果变量与驱动变量之间的关系是连续的,其他可能影响结果的变量在临界值处也是连续的,那么结果变量在临界值处的相对跳跃幅度可用来评估干预措施效果。

(1)RDD定义:在临界值附近的局域范围内,研究对象基本特征的分布及干预措施的分配是近似随机的,即所有潜在的混杂因素在断点附近局域范围内是均衡的。

(2)RDD应用条件:一是临界值附近的驱动变量是连续的,如接种疫苗的年龄;二是驱动变量与不同干预组的结果变量之间的关系在临界值处是连续的。

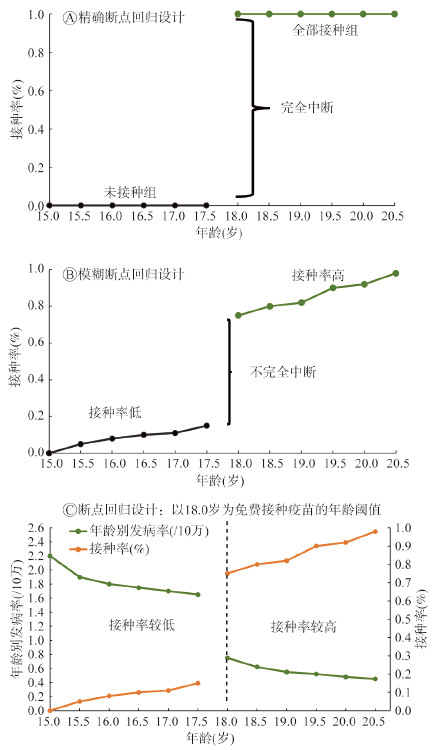

(3)RDD分类:根据驱动变量是否完全决定暴露概率,RDD可分为两类,一类是精确断点回归设计(Sharp RDD)。见图 1A。即临界值一侧的所有研究对象均接受干预(如接种疫苗),而另一侧均未接受干预(如均未接种疫苗),因此临界值处的暴露概率(即接种疫苗的概率)从0陡然变为1;另一类是模糊断点回归设计(Fuzzy RDD)。见图 1B。即临界值两侧的研究对象自由选择是否接受干预(即是否接种疫苗),但行政决策显著影响干预措施的执行力度,即临界值一侧暴露于干预的力度要远高于另一侧(如仅≥18岁人群可免费接种疫苗),在局域范围内,模糊断点回归类似于随机对照试验(RCT)研究中的不依从情境(non-compliance)。因此精确断点回归设计是模糊断点回归设计的特殊情况。

|

| 注:年龄、接种率及发病率分别作为断点回归设计研究的驱动变量、干预因素及结果变量 图 1 不同假设条件下的断点回归设计应用场景 |

2. RDD在疫苗保护效果评价中的应用思路:

基于RDD的研究特点,可将其推广运用至疫苗保护效果评价中。即由于医疗政策或医疗干预导致大规模人群中,大于或等于接种年龄阈值的人群可免费接种疫苗,而小于接种年龄阈值的人群无法接种疫苗或接种率较低。故可认为该研究的驱动变量即为年龄,临界值为接种年龄阈值,研究结果为疫苗可预防疾病的感染率、发病率、住院率及死亡率等指标。临界值右侧是具有免费接种资格组的结果变量(接种率)的变化趋势,左侧是无免费接种资格组的结果变量的变化趋势。在接种年龄阈值的局域范围内,研究对象的基本人口特征类似,左右两侧人群的结果变量的变化与疫苗接种有强烈的因果联系。见图 1C。通过建立模型方程,考虑混杂和偏倚,估算疫苗保护效果。

3. RDD在疫苗保护效果评价的估计方法:

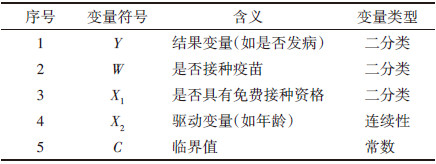

鉴于RDD均为基于真实世界的大规模人群研究,此时线性回归模型适用于所有数据分布,包括二项分布[8]。在疫苗接种效果评估领域,有4个关键变量(表 1)。

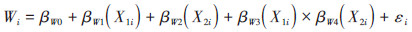

首先估算该疫苗政策的效应:即结果变量Y作为因变量,而X1与X2作为自变量,构建方程:

其中,i代表某随机个体,ε表示残差。因此通过测算β1即可估计该疫苗的政策效应。

其次,估算疫苗接种效应[绝对风险差(RD)]:即W作为因变量,构建W与X1、X2之间的函数关系,公式:

因此疫苗接种效应即为βY1与βW1的比值。

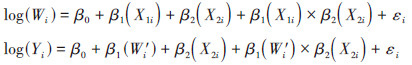

若需开展不同类型疫苗接种之间的横向比较,则需测算RR值,此时通常基于最小二乘法、最大似然估计等理论开展二阶段因果效应估计,此处采用最大似然法,构建二阶段的二项分布的对数似然函数(log-binomial函数)来测算疫苗接种的相对风险,基本思路与上述相似:

其中,W'i为前序方程的估计值。此时疫苗接种的相对风险RR= exp(β1)。因此,疫苗保护效果=(1-RR)×100%。

4. 实例分析:

(1)四价HPV疫苗对8年级女学生预防宫颈非典型增生及尖锐湿疣的保护效果:2007年3月,加拿大政府决定开展为期3年的针对女性青少年的HPV疫苗免费接种项目[9-10]。安大略省于同年9月启动8年级HPV疫苗接种计划,考虑到疫苗接种程序(0-2-6月龄)及学期的时间设置,该计划决定于每年9-10月、11-12月及次年的3-4月对该省8年级女学生各免费接种1剂次四价HPV疫苗(共3剂)。鉴于该政策于2007年9月实施,将4个学年的8年级女学生作为研究对象,即2005-2006年和2006-2007年归为非参与组,2007-2008年和2008-2009年归为参与组。考虑到HPV从感染到致癌的周期较长(10~30年),且研究对象均为年轻群体,故本研究主要追踪研究对象从8年级随访至12年级其宫颈非典型增生及尖锐湿疣的发病情况。由于该研究是基于大样本人群研究,故采用基于线性回归模型的Fuzzy RDD来模拟是否接种、是否发病及年龄赋值等变量之间的关系。建模分两步:首先采用log-binomial回归建立是否接种与是否参与HPV接种项目及年龄之间的关系,预测接种率,进而再采用log-binomial回归模型建立是否发病与接种率、年龄赋值等变量之间的关系,从而根据偏回归系数估算疫苗接种效应。

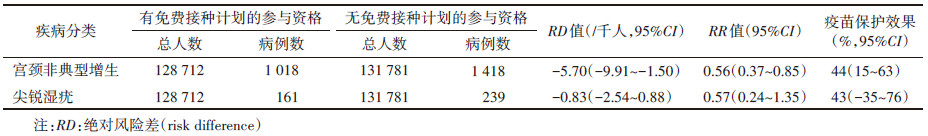

该研究队列共纳入女学生260 493例,其中128 712例符合HPV免费接种计划。随访期间,新发宫颈非典型增生病例2 436例及400例尖锐湿疣病例。与未参与HPV免费接种计划的研究对象相比,参与者的宫颈非典型增生的发病率下降5.7例/千人,发病风险降低44%(RR=0.56,95%CI:0.37~0.85);参与者的尖锐湿疣发病率下降0.83例/千人,发病风险降低43%(RR=0.57,95%CI:0.24~1.35)。因此针对8年级开展的四价HPV疫苗免费接种计划对降低14~17岁女性宫颈非典型增生的发病率的保护效果较好(疫苗保护效果为44%,95%CI:15%~63%)。见表 2。

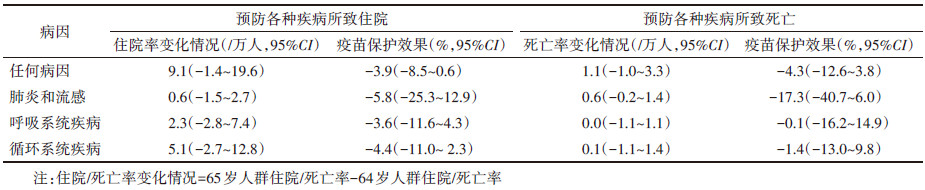

(2)流感疫苗对老年人预防因流感等所致住院及死亡的保护效果:2000-2001年,英国政府决定为≥65岁老年人免费接种流感疫苗。为评估流感疫苗的保护效果,Anderson等[11]设计了一项基于RDD的针对1 926 920例64~65岁老年人的观察性研究。由于该政策的执行,64岁老年人流感疫苗接种率较低,65岁老年人的疫苗接种率显著增加,如果64岁和65岁老年人的社会人口特征类似,那么该RDD研究类似不完全依从的RCT。在满足连续性检验的基础上,该研究以65岁作为研究断点,先利用55~75岁人群的信息数据(如年龄别流感疫苗接种率、住院信息及死亡信息等)将疫苗接种率构建为年龄的二次函数,随后利用60~70岁人群的信息数据将月度住院率或死亡率构建为年龄的二次函数,通过年龄临界值处(64岁和65岁人群)因各种病因导致住院率或死亡率的变化值除以疫苗接种率的变化值来衡量该流感疫苗接种政策的实际保护效果。研究发现该接种政策对≥65岁老年人在预防全因住院、因肺炎和流感住院、因呼吸系统疾病住院、因循环系统疾病住院的保护效果分别为-3.9%、-5.8%、-3.6%和-4.4%;预防因上述病因所致死亡的保护效果分别为-4.3%、-17.3%、-0.1%和-1.4%(表 3)。由此可见,以65岁老年人为流感疫苗优先接种对象的接种战略在降低该人群的住院率和死亡率方面的保护效果并未达到预期。

5. 讨论:

本研究通过两种疫苗实例介绍,明确了RDD在真实世界疫苗保护效果评价中的可行性及适配性,且其评价结论也更为保守。对四价HPV疫苗而言,2009年一项基于24个国家开展的大型多中心的Ⅲ期临床试验对17 622例16~26岁女性随访4年后发现[12],相比于安慰剂组,完成3针HPV疫苗接种(0-2-6月程序)后的试验组在预防Ⅰ级宫颈上皮内瘤变(cervical intraepithelial neoplasia,CIN)的保护效力高达97.8%,预防CINⅡ及CINⅢ的保护效力高达100.0%。在类似应用场景下,针对8年级开展的四价HPV疫苗免费接种计划对预防14~17岁女性宫颈非典型增生的保护效果为44%,显著低于RCT的研究结论。除了研究人群不同以外(16~26岁女性性生活活跃度高于14~17岁女性,因此对照组各级CIN发生率更高,可能高估疫苗保护效果),也和这两种方法对偏倚的控制程度有关。这一趋势,在评价流感疫苗保护效果的例子中也有所体现,相比既往传统的观察性研究设计(如病例对照研究、队列研究、检测阴性试验等,疫苗保护效果为24%~73%)[13],该RDD研究结论相对保守,这可能源自RDD研究更贴近大规模人群接种的真实现状,并将选择偏倚与混杂控制在最低水平,也与靶向研究人群(本研究以64~65岁的英国老年人为主,而其他研究常以≥65岁人群作为研究对象,人群年龄越大,其所涉及的基础疾病患病率及不良结局事件发生率更高)的选择及人群免疫屏障有关。

相比于RCT,RDD作为观察性研究,在基于真实世界的疫苗保护效果评价领域,存在可观的优势:首先,传统的观察性研究设计极易受到外在混杂偏倚的影响,其中,对疫苗接种接受度不同的人群在身体健康状况、健康态度及健康行为上有显著差异。然而科学研究中较难量化及识别健康信念及健康行为,不可避免引入偏倚,而RDD基于真实世界的研究设计不仅考虑到可观测的混杂因素,还能控制未知的或无法测量的混杂因素[3],进而形成可靠的因果推断;其次,由于RDD中断点的形成源自自然约束,断点局部区域的研究对象接种疫苗的分布类似自然随机,从而最大限度地控制选择偏倚,两组间结果变量的时间趋势保持一致,因此RDD在因果关系推断上具有较高的内部效度[14];第三,RDD省时省力省钱,在某些干预因素不符合伦理要求或政治约束的情况下,RDD可有效避免该困扰,应用场景比RCT更贴近现实;第四,RDD主要反映的是在断点附近的因果效应差异,因此RDD可在真实世界下实时评估疫苗政策在年龄阈值局部区域的保护效果,可为决策者对免疫策略的优化提供依据;第五,RDD可用于研究针对罕见病(如流行性脑脊髓膜炎)或者病程发展较缓慢的疾病(如HPV)的疫苗保护效果[6]。

然而,RDD在疫苗保护效果评价领域的研究依旧局限,现有研究多集中在流感疫苗和HPV疫苗的保护效果评价上,或侧重于疫苗接种对医疗服务[15]、接种服务的利用频率[16]或对危险性行为和模式的影响[17-18]。对于未来可能纳入免疫规划的疫苗保护效果评估,均可基于RDD开展相关研究,如b型流感嗜血杆菌结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、五价轮状病毒减毒活疫苗等,不仅可为真实世界疫苗保护效果评估提供数据佐证,还可为后续的疫苗卫生经济学评价奠定基础。对B群脑膜炎球菌疫苗而言,不仅可以评价其对预防B群脑膜炎球菌的保护效果,还可评价其对W群脑膜炎球菌感染的交叉保护效果。新型冠状病毒(新冠病毒)疫苗的应用场景也为RDD创造契合的平台。如疫苗应用初期,各国新冠病毒疫苗的接种对象主要针对≥18岁人群,一定程度上可认为17岁和18岁研究对象在干预措施分配上是随机的,前者目前不能接种疫苗,而后者可免费接种疫苗。对于既存在新冠病毒肺炎流行,又同时开展新冠病毒疫苗接种的国家,特别是在人口稳定的岛屿或相对封闭的发达地区,为真实世界下大规模人群的新冠病毒疫苗的保护效果评价提供了完美的研究现场:在医疗卫生监测、医疗服务及疫苗接种系统的合力作用下,对该地区符合年龄要求的人群开展为期3~6个月的随访,收集临床指征及接种信息,分析比较17岁研究对象中新冠病毒感染率、发病率、住院率及死亡率与18岁研究对象中上述指标的差异,进而评价新冠病毒疫苗在各维度的保护效果,但需要注意的是,该研究仅可推断疫苗对18岁人群的保护效果。

RDD存在局限性。一是RDD无法评估溢出效应(spillover effects)[6],即随着接种组疫苗接种率的提高,可能形成人群免疫屏障,进而降低未接种组的感染/发病风险;二是RDD仅基于断点附近局部区域的研究对象开展评估,统计效能较低,其样本量至少需要是传统RCT的3~4倍才能达到与RCT相同的统计效能,因此RDD更适用于真实世界的干预因素研究;三是RDD是在断点附近进行因果关系推断,结论外推具有局限性,需谨慎解释研究结果;四是界定研究对象范围是难点,需验证并满足前述2个假设,保证两组在基线社会人口学特征的可比性;五是当疫苗大规模接种的推进非常迅速时,接种年龄阈值的限定将不再明确,此时RDD将不再适用。

免疫规划政策往往与年龄接种限制密切相关,疫苗接种程序的制定除了考虑传染性疾病的流行特征、母传抗体的干扰及个体免疫系统发育状况以外,疫苗保护效果及疫苗接种的经济学效益也是重点考虑因素。疫苗决策中年龄接种阈值的确定为RDD的应用提供了适配的研究场景,相比起RCT,RDD的研究结果更贴近实际,省时省力且不涉及伦理问题,在因果关系论证上具有较好的证据等级及较高的内部效度。应开拓免疫规划专业人士的研究思路,结合RDD的优势,扬长避短,开展广泛的基于RDD的真实世界疫苗保护效果评价。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

| [1] |

Thistlethwaite DL, Campbell DT. Regression-discontinuity analysis: an alternative to the ex-post facto experiment[J]. J Educa Psychol, 1960, 51(6): 309-317. DOI:10.1037/h0044319 |

| [2] |

Bernal JAL, Andrews N, Amirthalingam G. The use of quasi-experimental designs for vaccine evaluation[J]. Clin Infect Dis, 2019, 68(10): 1769-1776. DOI:10.1093/cid/ciy906 |

| [3] |

Maciejewski ML, Basu A. Regression discontinuity design[J]. JAMA, 2020, 324(4): 381-382. DOI:10.1001/jama.2020.3822 |

| [4] |

Venkataramani AS, Bor J, Jena AB. Regression discontinuity designs in healthcare research[J]. BMJ, 2016, 352: i1216. DOI:10.1136/bmj.i1216 |

| [5] |

Lee DS, Lemieux T. Regression discontinuity designs in economics[J]. J Econ Lit, 2010, 48(2): 281-355. DOI:10.1257/jel.48.2.281 |

| [6] |

Basta NE, Halloran ME. Evaluating the effectiveness of vaccines using a regression discontinuity design[J]. Am J Epidemiol, 2019, 188(6): 987-990. DOI:10.1093/aje/kwz043 |

| [7] |

Moscoe E, Bor J, Bärnighausen T. Regression discontinuity designs are underutilized in medicine, epidemiology, and public health: a review of current and best practice[J]. J Clin Epidemiol, 2015, 68(2): 132-143. DOI:10.1016/j.jclinepi.2014.06.021 |

| [8] |

van Leeuwen N, Lingsma HF, Mooijaart SP, et al. Regression discontinuity was a valid design for dichotomous outcomes in three randomized trials[J]. J Clin Epidemiol, 2018, 98(1): 70-79. DOI:10.1016/j.jclinepi.2018.02.015 |

| [9] |

Smith LM, Kaufman JS, Strumpf EC, et al. Effect of human papillomavirus (HPV) vaccination on clinical indicators of sexual behaviour among adolescent girls: the Ontario Grade 8 HPV vaccine cohort study[J]. Canad Med Associat J, 2015, 187(2): E74-81. DOI:10.1503/cmaj.140900 |

| [10] |

Smith LM, Lévesque LE, Kaufman JS, et al. Strategies for evaluating the assumptions of the regression discontinuity design: a case study using a human papillomavirus vaccination programme[J]. Int J Epidemiol, 2017, 46(3): 939-949. DOI:10.1093/ije/dyw195 |

| [11] |

Anderson ML, Dobkin C, Gorry D. The effect of influenza vaccination for the elderly on hospitalization and mortality: an observational study with a regression discontinuity design[J]. Ann Intern Med, 2020, 172(7): 445-452. DOI:10.7326/M19-3075 |

| [12] |

Muñoz N, Kjaer SK, Sigurdsson K, et al. Impact of human papillomavirus (HPV)-6/11/16/18 vaccine on all HPV-associated genital diseases in young women[J]. J Natl Cancer Inst, 2010, 102(5): 325-339. DOI:10.1093/jnci/djp534 |

| [13] |

Belongia EA, Simpson MD, King JP, et al. Variable influenza vaccine effectiveness by subtype: a systematic review and meta-analysis of test-negative design studies[J]. Lancet Infect Dis, 2016, 16(8): 942-951. DOI:10.1016/S1473-3099(16)00129-8 |

| [14] |

Maas IL, Nolte S, Walter OB, et al. The regression discontinuity design showed to be a valid alternative to a randomized controlled trial for estimating treatment effects[J]. J Clin Epidemiol, 2017, 82: 94-102. DOI:10.1016/j.jclinepi.2016.11.008 |

| [15] |

Helleringer S, Asuming PO, Abdelwahab J. The effect of mass vaccination campaigns against polio on the utilization of routine immunization services: A regression discontinuity design[J]. Vaccine, 2016, 34(33): 3817-3822. DOI:10.1016/j.vaccine.2016.05.037 |

| [16] |

Hategeka C, Ogilvie G, Nisingizwe MP, et al. Effect of human papilloma virus vaccination on sexual behaviours among adolescent women in Rwanda: a regression discontinuity study[J]. Health Policy Plan, 2020, 35(8): 1021-1028. DOI:10.1093/heapol/czaa083 |

| [17] |

Frio GS, França MTA. Human papillomavirus vaccine and risky sexual behavior: Regression discontinuity design evidence from Brazil[J]. Econ Hum Biol, 2021, 40: 100946. DOI:10.1016/j.ehb.2020.100946 |

| [18] |

Parikh SR, Andrews NJ, Beebeejaun K, et al. Effectiveness and impact of a reduced infant schedule of 4CMenB vaccine against group B meningococcal disease in England: a national observational cohort study[J]. Lancet, 2016, 388(10061): 2775-2782. DOI:10.1016/S0140-6736(16)31921-3 |

2022, Vol. 43

2022, Vol. 43