文章信息

- 纪文静, 杜娟, 李雪玲, 刘雅静, 梁爱民.

- Ji Wenjing, Du Juan, Li Xueling, Liu Yajing, Liang Aimin

- 1~6岁儿童饮食行为问题的发生情况及影响因素分析

- Incidence of eating problems and related factors in children aged 1-6 years

- 中华流行病学杂志, 2020, 41(11): 1818-1823

- Chinese Journal of Epidemiology, 2020, 41(11): 1818-1823

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.cn112338-20200313-00333

-

文章历史

收稿日期: 2020-03-13

2. 北京市顺义区妇幼保健院 101300

2. Maternal and Child Health Care Hospital of Shunyi District, Beijing 101300, China

儿童的生长发育不仅与合理、足够的营养有关,还与饮食行为密切相关。儿童的饮食行为包括喂养行为、进食技能、食物选择和进食环境。1~6岁是儿童饮食行为形成的关键时期,不良的饮食行为不仅可能会对儿童的体格发育造成影响;还可能影响亲子关系,引起家庭不和谐;并对儿童成年后的饮食习惯及健康带来长远的影响。近年来,关于儿童营养的众多建议和指南,包括中国营养学会发布的婴幼儿喂养指南中均强调儿童良好饮食行为的培养和塑造的重要性[1-2]。关于儿童常见不良饮食行为问题的发生情况,国内外学者进行了一些研究,但结果差异较大,而我国的报道相对较少。本研究旨在了解儿童不良饮食行为问题的发生率、探讨相关的影响因素,为制定有针对性的防治策略及措施提供依据。

对象与方法1.研究对象:2019年6-12月采用分层随机整群抽样方法,首先将北京市顺义区的所有镇(街道)按照社会经济发展水平分为高、低两层。然后在每层中各随机抽取1个镇(街道),再在每个镇(街道)中各随机抽取1个社区卫生服务中心及1所幼儿园,将其管辖的所有1~6岁儿童(排除患有慢性消化道器质性疾病、神经系统疾病、遗传代谢病等严重器质性疾病者)全部纳入研究。本研究通过首都医科大学附属北京儿童医院伦理委员会审查(批准文号:2018-k-99),所有研究对象均由家长签署了知情同意书。

2.样本量估计:参照文献调查显示我国儿童不良饮食行为的发生率在25.0%~64.7%之间[3-5],估计发生率取50%,容许误差取5%,α=0.05,按照横断面调查样本量估算公式,计算所需的样本量为385例,考虑到10%的失访率,得出所需最后样本量为428例。根据目前社区、幼儿园管理儿童数(400~600人/单位),整群抽取2个社区、2个幼儿园作为研究现场能够满足样本量需要。

3.研究内容及测度方法:参照国际及国内对儿童饮食行为问题的调查问卷和方法[6-8],自行设计研究问卷,问卷内部一致性系数Cronbach’s α为0.834。问卷内容包括儿童及家长基本信息、儿童常见不良饮食行为的表现及发生频次、家庭年收入、父母文化程度、主要看护人、家长对儿童进食的态度等。将饮食行为问题的发生频率设置为:总是(平均每周≥6天有此行为)、经常(平均每周3~5天有此行为)、有时(平均每周1~2天有此行为)、很少(平均每周不足1天有此行为)、从不(未出现此行为)5个层级。调查员向家长说明填写方法和要求,由家长填写儿童过去1个月内的饮食行为的状况和发生频率,将“总是”和“经常”判断为具有该类行为问题。

4.相关定义:目前对儿童不良饮食行为问题的分类和判断尚未有统一的国际标准。参照既往国内外对儿童饮食行为问题的研究[7-8],并结合临床常见饮食行为问题儿童的主诉,本研究中将不良饮食行为问题按照具体表现分为6类:进食位置不固定、进食时注意力不集中(在进食过程中伴随有以下行为:看电视/手机等电子产品、打游戏、听故事、玩玩具、来回走动或其他与进食无关的活动)、进食时间过长(>30 min)、挑食(只吃有限的几种喜欢的食物,拒绝多种熟悉的或新的食物,经8~15次反复尝试后仍难以接受)、零食过多[除正餐外,每日进食零食(包括水果、奶类、坚果、糖果、膨化食品、含糖饮料等)的次数超过3次;或因进食零食影响了正餐的摄入]、汤泡饭[进食时用汤类(如开水、菜汤、肉汤等)浸泡米饭、馒头等]。

5.质量控制:所有参与现场调查的人员必须经过统一培训并通过考核,保证熟知问卷内容并完全明确工作流程和个人职责。在调查过程中,由专人对已完成的问卷进行审核。课题组定期组织相关专家开展现场督导,抽查5%的资料进行质控。项目相关的调查资料实行专人专案管理。

6.统计学分析:采用EpiData 3.0软件进行数据录入,并建立数据库。采用SPSS 17.0软件进行统计学分析。计数资料采用百分比(%)进行描述。采用χ2检验比较不同特征儿童的饮食行为问题发生率,将单因素分析差异有统计学意义的变量作为自变量,将饮食行为问题作为因变量,采用多因素logistic回归模型进行相关性分析,所有的检验均为双侧检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

结果1.基本情况:共发放问卷2 501份,回收有效问卷2 391份,有效应答率为95.6%。在所调查的2 391人中,男童1 205例(50.4%),女童1 186例(49.6%)。从年龄分布上看,1~2岁儿童424例(17.7%),2~3岁儿童510例(21.3%),3~4岁儿童729例(30.6%),4~5岁儿童414例(17.3%),5~6岁儿童314例(13.1%)。

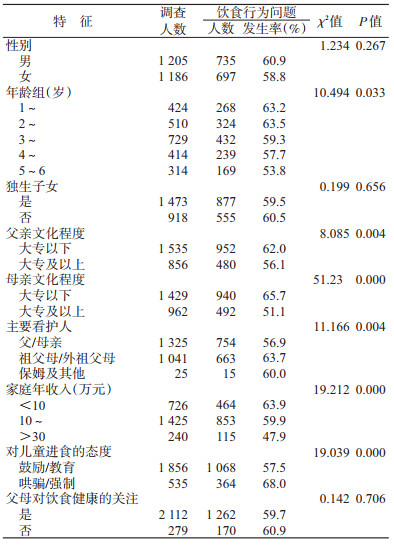

2.饮食行为问题的发生率及不同特征儿童发生情况的比较:2 391名研究对象中,有1 432名儿童存在至少其中1种饮食行为问题(59.9%)。其中,2~3岁儿童饮食行为问题的发生率最高(63.5%),其次为1~2岁儿童(63.2%),之后随年龄增加逐渐降低,不同年龄组间的差异有统计学意义(P<0.05)。父亲大专以下文化程度、母亲大专以下文化程度、主要看护人为祖父母/外祖父母、家庭年收入<10万元、靠哄骗/强制引导儿童进食的发生率高,差异有统计学意义(P<0.05)。不同性别、是否独生子女、父母对饮食健康关注与否与儿童饮食行为问题的发生无统计学关联(P>0.05)。见表 1。

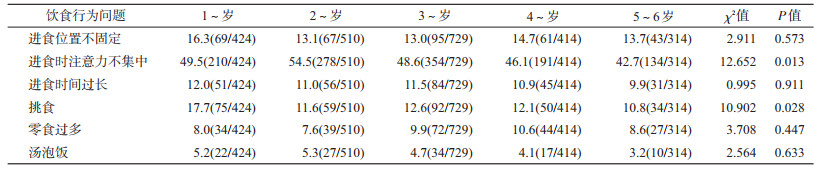

3.饮食行为问题的发生形式及分布:在所调查的几种饮食行为问题中,发生率最高的为进食时注意力不集中(48.8%,1 167/2 391),然后依次为进食位置不固定(14.0%,335/2 391)、挑食(13.0%,310/2 391)、进食时间过长(11.2%,267/2 391)、零食过多(9.0%,216/2 391)、汤泡饭(4.6%,110/2 391)。各种饮食行为问题在不同性别间的构成基本一致,差异无统计学意义。从年龄分布看,进食时注意力不集中在2~3岁儿童中发生率最高,之后随年龄增长呈下降趋势,不同年龄组间的分布差异有统计学意义(P<0.05);挑食在1~2岁组儿童中发生率高于其他年龄组,差异有统计学意义(P<0.05);其余几种饮食行为问题在各年龄组间的分布差异无明显统计学意义。见表 2。

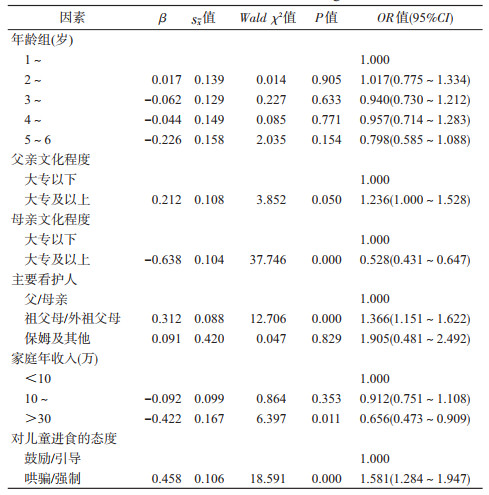

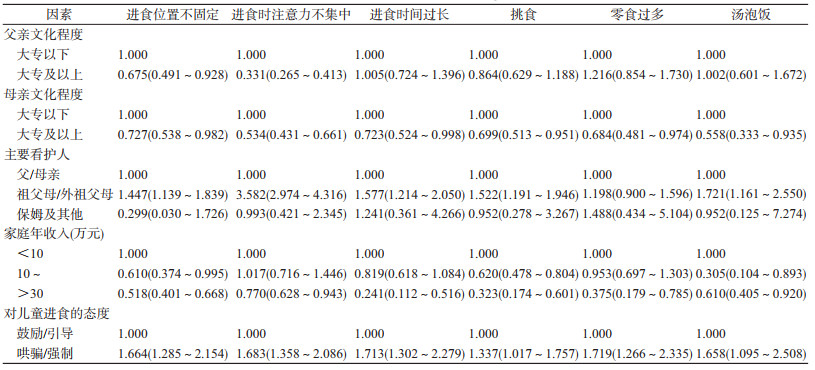

4.饮食行为问题的多因素logistic回归模型分析:与母亲文化程度为大专以下、家庭年收入<10万元相比,母亲文化程度为大专及以上、家庭年收入>30万元者出现饮食行为问题的风险较低,OR值(95%CI)分别为0.528(0.431~0.647)、0.656(0.473~0.909);与父/母亲看护、靠鼓励/教育引导儿童进食相比,祖父母/外祖父母看护、靠哄骗/强制引导儿童进食的儿童出现饮食行为问题的风险较高,OR值(95%CI)分别为1.366(1.151~1.622)、1.581(1.284~1.947)。见表 3。进一步对不同类别的饮食行为问题的多因素logistic回归模型分析显示,祖父母/外祖父母看护与进食时注意力不集中具有更强烈的关联效应,OR值(95%CI)为3.582(2.974~4.316);其他几种饮食行为问题与相关影响因素的关联效应和整体饮食行为问题与相关影响因素的关联效应变化不大。见表 4。

本研究发现,有59.9%的1~6岁儿童存在至少1种饮食行为问题。目前国外报道的儿童饮食行为的发生率在5.6%~59.0%之间[9-11],国内既往报道的发生率在25.0%~64.7%之间[3-5],存在较大的差异,考虑这种差异与不同研究者使用的量表不同、以及研究人群的特征不同有关。本研究显示,2~3岁儿童不良饮食行为问题的发生率最高,其次为1~2岁儿童,之后随年龄增加逐渐下降,说明饮食行为问题最高发的年龄段是1~3岁的幼儿期。这个阶段儿童的饮食由<1岁的以奶类为主转换为以固体食物为主,进食模式和食物种类都逐渐趋于成人化,是膳食模式和饮食习惯形成的关键期,该期儿童的行为具有很强的可塑性,是儿童个性与行为习惯形成的关键时期[12],若引导不当,极易发生饮食行为问题。

本研究显示,在几种饮食行为问题中,检出率最高的是进食时注意力不集中,这与史春梅等[3]报道的1~7岁儿童饮食行为问题中表现最为突出的是吃饭时注意力不集中有同样的规律。很多家长会趁孩子在玩玩具或看电视等不注意的时候喂饭,这种不专注的饮食行为不仅不利于儿童良好习惯的建立,还可能会增加青少年时期患肥胖和注意力缺陷多动障碍的风险[13]。本研究显示,挑食行为在1~2岁儿童的发生率要显著高于其他年龄组儿童,但低于国内李子一等[14]报道的1~2岁儿童挑食行为的发生率(21.67%)。挑食是儿童常见的1种不良饮食行为,一般指对较多种熟悉的或新的食物表现出排斥,多次尝试后仍很难接受。需要注意的是容易被很多家长甚至医生误认为挑食的1种现象——“厌新”。厌新是指儿童进食技能发育过程中出现的不愿意尝试新食材的现象,是1种正常行为,一般于1岁左右出现,18~24个月达到高峰期,之后逐渐消退。儿童早期这种对新食物的拒绝也是一种适应性保护功能,如果有足够的机会(8~15次)在愉快的环境下去尝试新食物,一般可以很快从拒绝到接受[15]。本次调查中1~2岁组儿童挑食的发生率明显高于其他年龄组,分析可能的原因:1~2岁是幼儿期进食模式的初始形成阶段,进食习惯尚未稳定,接触到的食物种类相对有限,对食物排斥现象相对明显;可能有部分“厌新”的儿童尚未得到足够多次的食物尝试的机会,而被家长误认为挑食。在健康宣教工作中要让家长充分认识到进餐氛围的重要性,培养儿童进餐时的专注性;对存在食物偏好行为的儿童,应鼓励家长多次尝试其不愿意吃的食物,使儿童逐渐接受、适应。

本研究显示,在家庭环境因素中,母亲文化程度高和家庭年收入水平高是儿童饮食行为问题的保护因素。在目前我国绝大多数家庭中,母亲是儿童养育决策的主要制定者。2018年中国时间利用调查与研究中心通过对来自我国29个省份约1.25万户家庭的调查研究显示,母亲文化程度越高,其子女被照顾的时间越长;大专及以上文化程度的母亲较小学以下文化程度的母亲相比,对儿童照料的时间要高出1倍。不同家庭年收入的儿童,以及城乡家庭的儿童照料也有类似的状况[16]。也就是说,文化程度较高与家庭年收入较高的家庭往往会对儿童照料和行为培养方面投入更多的时间和精力,而低家庭年收入与低文化程度家庭存在明显的“照料赤字”。国外也有研究显示,母亲文化程度较高家庭的儿童,出现挑食等饮食行为问题的发生率要低于母亲文化程度低家庭的儿童[17-18]。

本研究显示,祖父母/外祖父母看护、靠哄骗/强制引导儿童进食的家庭,较父/母亲看护、靠鼓励/教育引导儿童进食的家庭更容易出现儿童的饮食行为问题,其中祖辈看护与儿童进食时注意力不集中的关联效应尤为强烈。随着社会的变迁,越来越多的女性走向职场,双职工的现象日趋增多,祖辈看护的模式成了我国当代家庭儿童看护的一种主要形式。祖辈家长在育儿方面虽有时间和耐心,但他们常常会因“隔代亲”而溺爱、娇惯儿童,对儿童进食过程主要关注吃的多不多,为了督促儿童进食更可能采取一些负面的进食态度与行为[19-21],如追喂、靠分散注意力进食等。这些进食态度不利于良好饮食行为的建立[22],可能是祖辈看护的儿童易出现饮食行为问题的主要原因之一[23-24]。这提醒我们儿童父母要尽可能平衡工作与子女看护的关系,积极与祖辈父母进行有效的沟通,灌输科学的养育理念;同时祖辈父母也要与时俱进,不仅关注儿童的营养,还要关注对儿童行为的培养。

本研究存在局限性,一是儿童的饮食行为状况由家长填写问卷收集,没有观察儿童的饮食表现,对挑食、进食位置不固定等饮食行为问题的测度比较主观,评价结果可能存在一定的主观偏倚;二是本研究为横断面设计,无法判断因果关系,没有对存在饮食行为的儿童及家庭进行随访及干预。在以后的研究中将进一步考虑上述因素,使研究更加深入。

综上所述,1~6岁儿童中饮食行为问题发生率高,以1~3岁幼儿最为突出。儿童饮食行为问题的发生与多种因素密切相关。因此,在预防策略的制定上,社会和政府层面应给予低文化程度、低家庭年收入以及祖辈看护为主的家庭更多的支持,比如提供相关的科普手册、免费课堂等;在家庭及个人层面上,要抓住1~3岁这一关键期,给予足够的重视,以降低儿童饮食行为问题的发生。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

| [1] |

W HO. Infant and young child feeding:Model chapter for textbooks for medical students and allied health professionals[M]. Geneva: WHO, 2009.

|

| [2] |

中国营养学会.婴幼儿喂养指南关键推荐示意图/平衡膳食宝塔[EB/OL]. (2018-01-09)[2020-02-25]. http://www.mcnutri.cn/Dietary/911800205.html. Chinese Nutrition Society. Key recommendations for infant and young child feeding guidelines/Balanced diet pagoda[EB/OL]. (2018-01-09)[2020-02-25]. http://www.mcnutri.cn/Dietary/911800205.html. |

| [3] |

史春梅, 李希翎, 董菁, 等. 1~7岁儿童饮食行为问题调查及其与儿童体格发育的相关性[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2016, 31(11): 840-845. Shi CM, Li XL, Dong J, et al. Prevalence of children's eating problems among 1 to 7 years old and its correlation with their physical development[J]. Chin J Appl Clin Pediatr, 2016, 31(11): 840-845. DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-428X.2016.11.011 |

| [4] |

王硕, 黄小娜, 王惠珊, 等. 全国1~3岁儿童饮食行为问题流行病学调查分析[J]. 中国儿童保健杂志, 2012, 20(2): 109-111. Wang S, Huang XN, Wang HS, et al. Prevalence of eating problems among 1-3 years children:A national survey in China[J]. Chin J Child Health Care, 2012, 20(2): 109-111. |

| [5] |

金星明, 施榕, 金志娟. 上海市1~6岁儿童饮食行为问题的流行病学调查[J]. 中国儿童保健杂志, 2009, 17(4): 387-389, 392. Jin XM, Shi R, Jin ZJ. Epidemiological investigation on the eating problems of children aged 1 to 6 years in Shanghai, China[J]. Chin J Child Heal Care, 2009, 17(4): 387-389, 392. |

| [6] |

Quah PL, Fries LR, Chan MJ, et al. Validation of the children's eating behavior questionnaire in 5 and 6 year-old children:the GUSTO cohort study[J]. Front Psychol, 2019, 10: 824. DOI:10.3389/fpsyg.2019.00824 |

| [7] |

Njardvik U, Klar EK, Thorsdottir F. The factor structure of the Children's eating behaviour questionnaire:a comparison of four models using confirmatory factor analysis[J]. Health Sci Rep, 2018, 1(3): e28. DOI:10.1002/hsr2.28 |

| [8] |

杨显君, 江逊, 张玉海, 等. 学龄前儿童饮食行为量表的编制与评价[J]. 中国儿童保健杂志, 2012, 20(8): 682-685. Yang XJ, Jiang X, Zhang YH, et al. Development and evaluation of Preschooler's eating behaviour scale[J]. Chin J Child Heal Care, 2012, 20(8): 682-685. |

| [9] |

Taylor CM, Wernimont SM, Northstone K, et al. Picky/fussy eating in children:Review of definitions, assessment, prevalence and dietary intakes[J]. Appetite, 2015, 95: 349-359. DOI:10.1016/j.appet.2015.07.026 |

| [10] |

Wolstenholme H, Kelly C, Hennessy M, et al. Childhood fussy/picky eating behaviours:a systematic review and synthesis of qualitative studies[J]. Int J Behav Nutr Phys Act, 2020, 17(1): 2. DOI:10.1186/s12966-019-0899-x |

| [11] |

Machado BC, Dias P, Lima VS, et al. Prevalence and correlates of picky eating in preschool-aged children:A population-based study[J]. Eat Behav, 2016, 22: 16-21. DOI:10.1016/j.eatbeh.2016.03.035 |

| [12] |

徐秀. 儿童饮食行为的培养[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2017, 32(23): 1761-1762. Xu X. Development of children eating behavior[J]. Chin J Appl Clin Pediatr, 2017, 32(23): 1761-1762. DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-428X.2017.23.001 |

| [13] |

Khalife N, Kantomaa M, Glover V, et al. Childhood attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms are risk factors for obesity and physical inactivity in adolescence[J]. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2014, 53(4): 425-436. DOI:10.1016/j.jaac.2014.01.009 |

| [14] |

李子一, 王金子, 张雅蓉, 等. 家长自报4~36月龄婴幼儿挑食行为的准确性评价[J]. 北京大学学报:医学版, 2014, 46(3): 383-388. Li ZY, Wang JZ, Zhang YR, et al. Assessment of accuracy of parents' perception of their 4-36 months old children's picky eating behavior[J]. J Peking Univ:Health Sci, 2014, 46(3): 383-388. DOI:10.3969/j.issn.1671-167X.2014.03.009 |

| [15] |

Cole NC, An RP, Lee SY, et al. Correlates of picky eating and food neophobia in young children:a systematic review and Meta-analysis[J]. Nutr Rev, 2017, 75(7): 516-532. DOI:10.1093/nutrit/nux024 |

| [16] |

杜凤莲, 王文斌, 董晓媛, 等. 时间都去哪儿了?——中国时间利用调查研究报告[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2018. Du FL, Wang WB, Dong XY, et al. Where has time gone? Research report of Chinese time use survey[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2018. |

| [17] |

Mosli RH, Miller AL, Peterson KE, et al. Sibling feeding behavior:Mothers as role models during mealtimes[J]. Appetite, 2015, 96: 617-620. DOI:10.1016/j.appet.2015.11.006 |

| [18] |

Wen XZ, Kong KL, Das Eiden R, et al. Sociodemographic differences and infant dietary patterns[J]. Pediatrics, 2014, 134(5): e1387-1398. DOI:10.1542/peds.2014-1045 |

| [19] |

Eli K, Howell K, Fisher PA, et al. A question of balance:explaining differences between parental and grandparental perspectives on preschooler's feeding and physical activity[J]. Soc Sci Med, 2016, 154: 28-35. DOI:10.1016/j.socscimed.2016.02.030 |

| [20] |

Li B, Adab P, Cheng KK. The role of grandparents in childhood obesity in China:evidence from a mixed methods study[J]. Int J Behav Med, 2015, 12: 91. DOI:10.1186/s12966-015-0251-z |

| [21] |

Rhodes K, Chan F, Prichard I, et al. Intergenerational transmission of dietary behaviours:a qualitative study of Anglo-Australian, Chinese-Australian and Italian-Australian three-generation families[J]. Appetite, 2016, 103: 309-317. DOI:10.1016/j.appet.2016.04.036 |

| [22] |

Arlinghaus KR, Vollrath K, Hernandez DC, et al. Authoritative parent feeding style is associated with better child dietary quality at dinner among low-income minority families[J]. Am J Clin Nutr, 2018, 108(4): 730-736. DOI:10.1093/ajcn/nqy142 |

| [23] |

Young KG, Duncanson K, Burrows T. Influence of grandparents on the dietary intake of their 2-12-year-old grandchildren:A systematic review[J]. Nutr Diet, 2018, 75(3): 291-306. DOI:10.1111/1747-0080.12411 |

| [24] |

Tan BQM, Hee JM, Yow KS, et al. Feeding-related knowledge, attitudes, and practices among grandparents in Singapore[J]. Nutrients, 2019, 11(7): 1696. DOI:10.3390/nu11071696 |

2020, Vol. 41

2020, Vol. 41