文章信息

- 胡晓斌, 杨轶男, 张孟媛, 苗苗, 白亚娜, 郑山, 王敏珍.

- Hu Xiaobin, Yang Yinan, Zhang Mengyuan, Miao Miao, Bai Yana, Zheng Shan, Wang Minzhen.

- 大学生课堂手机依赖症现状及影响因素分析

- Present situation and influencing factors on classroom mobile phone dependence syndrome in college students

- 中华流行病学杂志, 2017, 38(10): 1352-1357

- Chinese Journal of Epidemiology, 2017, 38(10): 1352-1357

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2017.10.011

-

文章历史

收稿日期: 2017-02-08

2. 730030 兰州大学第二医院儿科

2. Pediatric Department of Second Hospital Affiliated to Lanzhou University, Lanzhou 730030, China

随着经济与信息科技的高速发展,手机的普及程度日益提高。工信部统计显示截至2012年9月底,我国移动电话的用户为10.8亿[1]。中国互联网络信息中心发布的数据显示,截至2012年12月底,中国手机网民人数达到了4.2亿,20~29岁的人群占54.4%,其中学生占总体的30.2%[2],在青少年网民中,有91.4%的大学生网民使用手机上网[3]。当代大学生与年长的成年人使用手机的情况有很大不同,手机不仅是一种通信工具,也是集多媒体、网络、游戏于一体的高科技产品,大学生不仅在课余生活中使用手机,而且也有学生在课堂上使用手机。越来越多的事实表明了大学生出现了课堂手机依赖倾向,对学校教育以及大学生成长成材与心身健康带来了新的挑战。

目前,国内外学者多关注手机依赖症(mobile phone dependence syndrome,MPDS)的症状、成因及其危害的调查[4],且研究结果间存在较大的差异。邹云飞等[5]基于安徽某高校的调查,从流行病学的角度显示17%的大学生有手机综合征的表现;王芳等[6]运用孤独量表和性格测验量表,从心理学的角度显示大学生手机依赖率为26.1%。我国台湾地区近70%的学生有“手机依赖症”征兆[7]。日本,韩国等对学生的手机依赖也开展了相关研究[8-11],75%的韩国大学生呈现出“手机中毒症候群”[12]。

总体来看,国内外研究主要集中在大学生日常手机依赖的现况描述,以及MPDS与孤独感[4],睡眠质量和交往焦虑[13]的关系研究,未有大学生课堂手机依赖症(classroom mobile phone dependence syndrome,CMPDS)的报道。本研究对不同年级、专业的大学生进行调查分析,旨在揭示大学生课堂手机依赖现状,剖析其影响因素。

对象与方法1.研究对象:本次调查样本量的估计依据公式n=400×p/q(p为患病率,q=1-p,依文献p约20%[5-6]),计算得n=1 600,考虑到可能存在不依从或无效问卷,再增加5%的样本,共计1 680人。采用分层整群抽样的方法,抽取兰州市某综合型高校不同专业、不同年级的大学生为研究对象,发放问卷1 680份,回收有效问卷1 629份,回收率为97.02%。

2.研究内容:本研究采取问卷调查方法,以班级为单位,由调查员发放问卷,在知情同意基础上进行匿名调查。正式调查前,选取100人进行预调查,以修改完善调查表。调查内容包括学生的基本情况、手机使用情况、课堂手机使用情况、影响因素调查、课堂手机依赖症的测量等信息。

3.相关概念和判断标准:

(1)MPDS:又称“手机依赖综合征、手机综合征、手机焦虑症、手机瘾”是指个体因为使用手机行为失控,导致其生理、心理和社会功能明显受损的痴迷状态[14]。

(2)CMPDS判断标准:依据Bianchi和Phillips[15]编制的《手机问题使用量表》(MPPUS),Park[16]编制的电视成瘾量表的修订版,Koo[17]编制的针对韩国青少年《手机依赖量表》(Cell Phone Addiction Scale),结合大学生课堂手机使用现状研制而成,共12题。① 在上课时会经常拿出手机看看是否有未接短信或电话;② 上课时无论老师讲课精彩与否,您会把手机拿出来玩;③ 上课过程中,当有一段时间手机收不到信号时,会产生焦虑、不安;④ 上课时会因为手机来电或短信而中断学习;⑤ 在听课过程中容易沉浸在手机里的世界而不关心周围发生的事;⑥ 课堂上如果忘带手机,会感到焦虑或不安;⑦ 在上课时常把别人的手机铃声响震动误以为是自己的;⑧ 上课时要我关机是件很痛苦的事情;⑨ 我意识到上课玩手机给我造成的困扰,但是我无法摆脱;⑩ 在上课时,我总是把手机拿出来却不又知道要干什么;每次使用完手机后,其实想要继续听课,却又忍不住再玩玩手机;在课间或上课之前,总是先玩会手机再听课。所有问题采用1(不符合)、2(比较不符合)、3(不确定)、4(比较符合)、5(符合)点计分,得分越高表示手机依赖倾向越明显。如果受试者在12个条目中,对7个条目及以上做出“比较符合”或“符合”的肯定回答,即被界定为CMPDS,其中7~9个判定为轻度CMPDS,10~12个判定为重度CMPDS。本量表信度评价,Cronbach α系数为0.83。

4.统计学分析:利用EpiData 3.0软件建立数据库,应用SPSS 22.0软件进行相关统计分析。计量资料以x±s表示,计数资料采用例数和百分率进行描述;采用χ2检验对不同人口特征的CMPDS发生率进行统计分析;对CMPDS相关危险因素首先采用单因素非条件logistic回归模型进行筛选,以P<0.05为差异有统计学意义;将单因素分析有统计学意义的研究因素纳入多因素非条件logistic回归模型,以0.05为准入标准,以0.10为剔除标准,采用逐步回归法筛选危险因素。

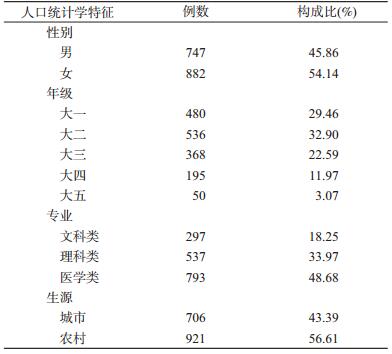

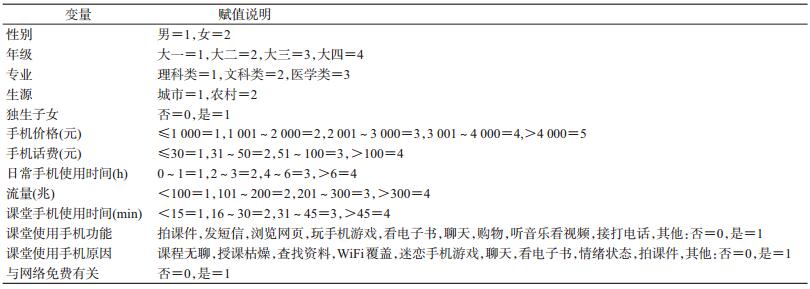

结果1.调查对象人口学信息:调查男女生分布基本相当,分别为45.86%和54.14%;大一到大四的学生构成分别为29.46%、32.90%、22.59%和11.97%,医科的大五学生为3.07%;文、理、医不同专业学生构成分别为18.25%、33.97%和48.68%;城市生源和农村生源调查对象分别为43.39%和56.61%,与该综合大学的生源构成基本一致(表 1)。

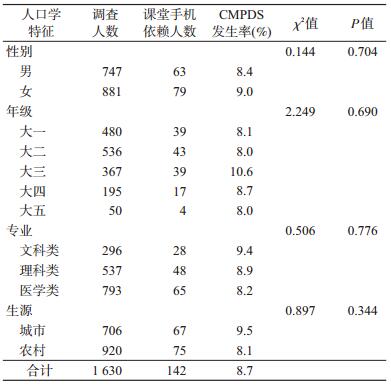

2.大学生CMPDS发生率比较:大学生CMPDS发生率为8.7%,其中轻度CMPDS发生率6.6%,重度CMPDS发生率2.1%;不同性别、年级、专业及生源地大学生CMPDS无差异(表 2)。

3.大学生CMPDS的主要症状:按照CMPDS判断标准得分显示“在课间或上课之前,总是先玩一会手机再听课(2.75±1.36);上课时会因为手机来电或短信而中断学习(2.57±1.25);在上课时,我总是把手机拿出来却不又知道要干什么(2.43±1.30);每次使用完手机后,其实想要继续听课,却又忍不住再玩玩手机(2.42±1.28)”是大学生CMPDS的主要症状。

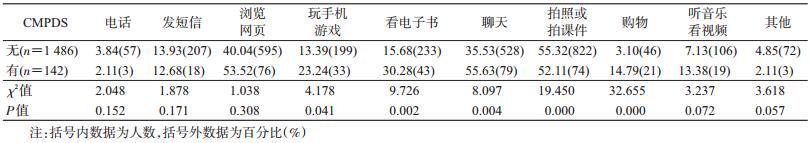

4.大学生有无CMPDS手机使用功能比较:大学生有无CMPDS在课堂手机使用功能上差异有统计学意义。有CMPDS的学生在使用手机看电子书、玩游戏、聊天、购物上均高于无CMPDS的学生,在拍课件的功能上低于无CMPDS的学生(表 3)。

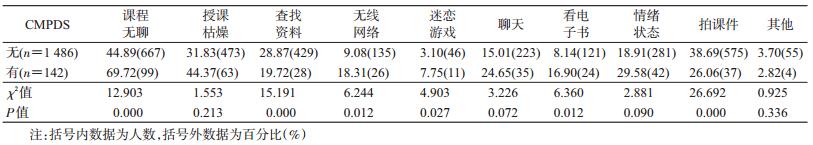

5.大学生有无CMPDS课堂使用手机原因比较:有CMPDS的学生因为课程无聊、WiFi覆盖、玩手机游戏、看电子书而使用手机的发生率明显高于无CMPDS的学生,而在查找资料和拍课件原因上,无CMPDS的学生明显高于有CMPDS的学生(表 4)。

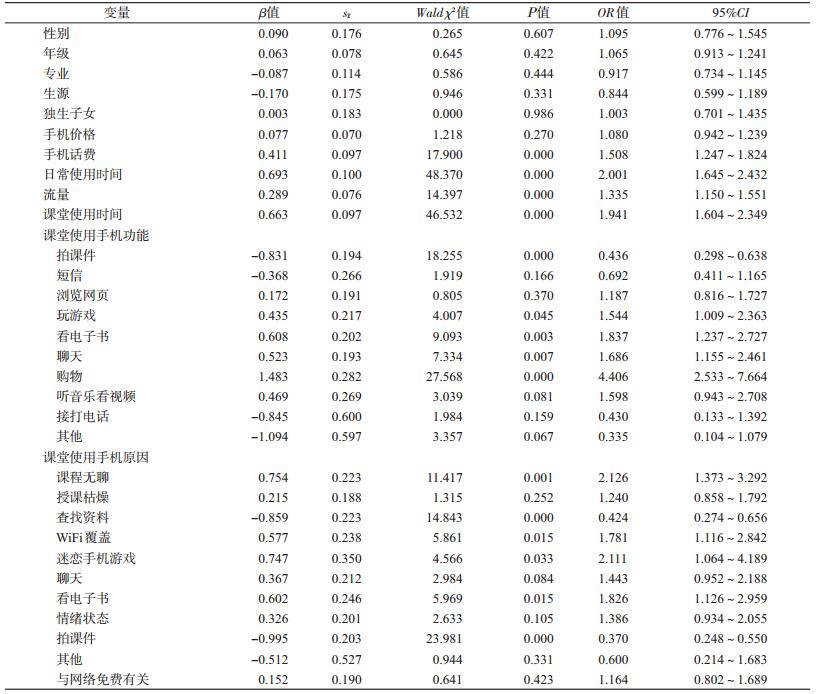

6.大学生CMPDS影响因素分析:大学生CMPDS可能影响因素赋值见表 5。以有无CMPDS为因变量;人口学信息、手机使用状况、课堂使用手机功能及原因等为自变量,建立大学生CMPDS非条件单因素logistic回归模型。结果显示:课堂上购物(OR=4.406)、课程无聊(OR=2.126)、迷恋手机游戏(OR=2.111)、课堂使用时间(OR=1.941)、看电子书(OR=1.837)、WiFi覆盖(OR=1.781)、聊天(OR=1.686)、课堂玩游戏(OR=1.544)、手机流量(OR=1.335)、手机话费(OR=1.508)、日常使用时间(OR=2.001)是大学生CMPDS的危险性因素;拍课件(OR=0.370)则是保护性因素(表 6)。

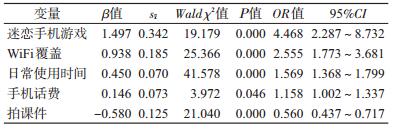

将非条件单因素logistic回归分析有统计学意义的因素,纳入非条件多因素logistic回归模型进行逐步回归分析。结果显示:迷恋手机游戏(OR=4.468)、WiFi覆盖(OR=2.555)、日常使用手机时间(OR=1.569)、手机话费(OR=1.158)是大学生CMPDS发生的危险性因素;拍课件(OR=0.560)是其保护性因素(表 7)。

MPDS成为继网络成瘾后又一主要影响学生健康的公共卫生问题[18]。本研究团队把目光聚焦在MPDS对大学课堂教学的影响,提出CMPDS的概念。本研究人群中大学生CMPDS发生率是8.7%,其中轻度CMPDS是6.6%,重度MPDSC是2.1%,不同性别、年级、专业、生源的学生间无差异。大学生CMPDS的主要症状依次为:先玩手机再听课;上课时会因为手机来电或短信而中断学习;总是把手机拿出来却不又知道要干什么;使用完手机后,其实想要继续听课,却又忍不住再玩手机。这些症状反映出大学生课堂使用手机已成为一种失控倾向的惯性行为。

有CMPDS的大学生在课堂使用手机购物、看电子书、玩游戏、聊天功能明显高于无CMPDS的大学生,无CMPDS的大学生主要在课堂使用手机主要用于拍教学课件。表明大学生CMPDS主要是对手机娱乐功能的依赖。随着手机功能的增多,手机的使用会更频繁,也将会引发更多问题[19]。研究结果提示日常使用及课堂使用手机时间越长,产生手机依赖症的危险性越大,与梁娜和杨烁[20]的调查结果相似。谭亮[21]的研究表明应从正反两方面分析手机对大学生的影响,提出在对待手机依赖问题上要消除消极影响,加强心理疏导,教育引导大学生文明使用手机。因此,学校和家长应该教育和引导大学生减少日常及课堂的手机使用时间,改变不良的手机使用习惯,避免课堂手机依赖。

研究表明,迷恋手机游戏是大学生CMPDS的首要危险因素,证实了赵红丽[22]关于不少大学生沉迷于网络游戏之中,甚至因网瘾导致学业荒废的论断。年轻的大学生群体是在网络时代长大,他们从小学就开始接触网络,对于网络产品的使用和网络资源的利用驾轻就熟,网络已成为他们化活环境中必不可缺的一部分,因此他们就自然而然的具备了网络思维[23]。在现代高等教育中如何借助网络平台确保网络思维的青年群体身心健康,引导其成长成材,摒弃无益的网络游戏是当代高等教育的应该思考的问题。WiFi覆盖也是大学生CMPDS的危险因素之一,对大学生校园管理提出新的挑战。WiFi在大学校园中的应用,对大学生的生活和学习带来了极大的便利,但WiFi也给大学生带来负面的影响,被网络上面的虚拟世界和一些不良信息所吸引[24],互联网这把双刃剑在带给高校大学生便捷、通畅的信息的同时也让那些自制力差的同学难以自拔[22]。日常使用手机时间长和手机话费高也是大学生CMPDS发生的危险因素,提示学校、老师及家长应加强大学生日常生活管理,指导大学生合理安排生活开支,在日常生活中避免手机依赖的发生。

研究表明,拍课件是大学生CMPDS的保护性因素。随着传统授课方式的改变,PPT教学作为大学的主要授课方式,使得上课节奏加快,所以受时间的影响,大部分大学生不得不把PPT上不太明白的内容拍下来以便进一步研究学习,这使得越来越多的大学生在课堂上借助手机增加学习效率。

本研究仅在一所综合性大学围绕课堂手机使用现状及成因进行了分析,手机课堂依赖还有其复杂的心理因素,本团队将在后续的研究中进行深入的分析。CMPDS已成为影响大学课堂教学的重要消极因素,同时也成为影响大学生身心健康及在校学习发展的重大公共卫生问题,需要个人、教师、学校、家庭的共同干预,以营造良好的校园学习氛围。

利益冲突: 无

| [1] |

李丹丹.手机新媒体概论[M]. 北京: 中国电影出版社, 2010.

Li DD.Mobile media-current situation and analysis[M]. Beijing: China Film Press, 2010. |

| [2] |

马歇尔·麦克卢汉. 理解媒介: 论人的延伸[M]. 何道宽, 译. 南京: 译林出版社, 2011.

Mcluhan HM. Understanding media:the extension of human[M]. He DK, Trans. Nanjing:Yilin Press, 2011. |

| [3] |

保罗·莱文森. 手机: 挡不住的呼唤[M]. 何道宽, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2004.

Levinson P. Cell phone:unable to stop the call[M]. He DK, Trans. Beijing:Renmin University of China Press, 2004. |

| [4] |

周喜华.

大学生手机成瘾的探究[J]. 教育与教学研究, 2010, 24(4): 16–18, 35.

Zhou XH. The exploration of the addiction by using mobile phone among university students[J]. Educ Teach Res, 2010, 24(4): 16–18, 35. DOI:10.13627/j.cnki.cdjy.2010.04.013 |

| [5] |

邹云飞, 邹云青, 姚应水.

某高校大学生手机使用与手机依赖症的横断面调查[J]. 皖南医学院学报, 2011, 30(1): 77–80.

Zou YF, Zou YQ, Yao YS. A cross-sectional study on mobile phone users and mobile phone dependence in college students[J]. J Wannan Med Coll, 2011, 30(1): 77–80. DOI:10.3969/j.issn.1002-0217.2011.01.026 |

| [6] |

王芳, 李然, 路雅, 等.

山西大学本科生手机依赖研究[J]. 中国健康教育, 2008, 24(5): 381, 384.

Wang F, Li R, Lu Y, et al. A study on mobile phone dependence of college students in Shanxi University[J]. Chin J Health Educ, 2008, 24(5): 381, 384. DOI:10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2008.05.038 |

| [7] |

韩登亮, 齐志斐.

大学生手机成瘾症的心理学探析[J]. 当代青年研究, 2005(12): 34–38.

Han DL, Qi ZF. Psychological analysis of college students' "mobile-phone addiction"[J]. Contemp Youth Res, 2005(12): 34–38. DOI:10.3969/j.issn.1006-1789.2005.12.010 |

| [8] | Sánchez-Martínez M, Otero A. Factors associated with cell phone use in adolescents in the community of Madrid (Spain)[J]. CyberPsychol Behav, 2009, 12(2): 131–137. DOI:10.1089/cpb.2008.0164 |

| [9] | Dixit S, Shukla H, Bhagwat AK, et al. A study to evaluate mobile phone dependence among students of a medical college and associated hospital of central India[J]. Indian J Community Med, 2010, 35(2): 339–341. DOI:10.4103/0970-0218.66878 |

| [10] | Ha JH, Chin B, Park DH, et al. Characteristics of excessive cellular phone use in Korean adolescents[J]. CyberPsychol Behav, 2008, 11(6): 783–784. DOI:10.1089/cpb.2008.0096 |

| [11] | Sato M, Sekine T. The usage of cell phones and the feeling to them in modern Japanese college students[J]. J Hum Ergol, 2010, 39(1): 23–33. |

| [12] |

蔡军.

当心用手机成瘾[J]. 大众医学, 2003(19): 56–57.

Cai J. Beware of mobile phone addiction[J]. Popular Med, 2003(19): 56–57. |

| [13] |

刘红, 王洪礼.

大学生的手机依赖倾向与孤独感[J]. 中国心理卫生杂志, 2012, 26(1): 66–69.

Liu H, Wang HL. Mobile phone addiction tendency and loneliness in college students[J]. Chin Mental Health J, 2012, 26(1): 66–69. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2012.01.015 |

| [14] |

师建国.

手机依赖综合征[J]. 临床精神医学杂志, 2009, 19(2): 138–139.

Shi JG. Mobile phone dependence syndrome[J]. J Clin Psych, 2009, 19(2): 138–139. |

| [15] | Bianchi A, Phillips JG. Psychological predictors of problem mobile phone use[J]. Cyber Psychol Behav, 2005, 8(1): 39–51. DOI:10.1089/cpb.2005.8.39 |

| [16] | Park WK. Mobile phone addiction[M]//Park WK. Mobile Communications. London:Springer, 2005:253-272. DOI:10.1007/1-84628-248-9_17. |

| [17] | Koo HY. Development of a cell phone addiction scale for Korean adolescents[J]. J Korean Acad Nurs, 2009, 39(6): 818–828. DOI:10.4040/jkan.2009.39.6.818 |

| [18] |

王畅, 王声湧, 李文浩, 等.

广州地区2213名大学生手机依赖综合征的现况调查[J]. 中华流行病学杂志, 2013, 34(10): 949–952.

Wang C, Wang SY, Li WH, et al. Study on the mobile phone dependence syndrome and its distribution among 2213 college students in Guangzhou[J]. Chin J Epidemiol, 2013, 34(10): 949–952. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2013.10.001 |

| [19] |

颜美艳.

杭州市在校大学生手机依赖状况调查[J]. 人力资源管理, 2009(5): 33.

Yan MY. Investigation on mobile phone dependence of college students in Hangzhou[J]. Hum Resour Manag, 2009(5): 33. DOI:10.3969/j.issn.1673-8209.2009.05.024 |

| [20] |

梁娜, 杨烁.

80后大学生的手机依赖程度调查报告[J]. 东南传播, 2009(3): 99–101.

Liang N, Yang S. An investigation report on the mobile phone dependence of the post-80s College Students[J]. Southeast Commun, 2009(3): 99–101. DOI:10.13556/j.cnki.dncb.cn35-1274/j.2009.03.015 |

| [21] |

谭亮.

手机对大学生的影响及对策探讨[J]. 湖南财经高等专科学校学报, 2008, 24(5): 140–141.

Tan L. On the influences of cell phones on college students[J]. J Hunan Coll Financ Econom Coll, 2008, 24(5): 140–141. DOI:10.16546/j.cnki.cn43-1510/f.2008.05.014 |

| [22] |

赵红丽.

新媒体环境下大学生沉迷网络游戏现象的思考[J]. 宿州教育学院学报, 2016, 19(1): 113–114, 116.

Zhao HL. On the phenomenon of college students indulging in online games in the new media environment[J]. J Suzhou Educ Inst, 2016, 19(1): 113–114, 116. DOI:10.13985/j.cnki.34-1227/c.2016.01.054 |

| [23] |

李颖. 大学生网络游戏沉迷现象研究[D]. 天津: 天津师范大学, 2016: 30.

Li Y. Research on the phenomenon of college student's internet game[D]. Tianjin:Tianjin Normal University, 2016:30. |

| [24] |

武莹, 李俊州.

WiFi在大学校园中的应用[J]. 电脑知识与技术, 2016, 12(11): 38–39.

Wu Y, Li JZ. The application of WiFi in University Campus[J]. Comp Knowl Technol, 2016, 12(11): 38–39. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2016.1261 |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38