文章信息

- 王文韬, 孙庆华, 覃健, 李湉湉, 施小明.

- Wang Wentao, Sun Qinghua, Qin Jian, Li Tiantian, Shi Xiaoming.

- 中国5个城市2013-2015年空气质量健康指数模拟研究

- Simulation study of air quality health index in 5 cities in China: 2013-2015

- 中华流行病学杂志, 2017, 38(3): 314-319

- Chinese journal of Epidemiology, 2017, 38(3): 314-319

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2017.03.008

-

文章历史

收稿日期: 2016-11-18

2. 100021 北京, 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

2. National Institute of Environmental Health, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100021, China

2010年大气污染已居我国居民归因疾病负担第4位[1],带来的人群健康问题受到广泛关注[2-4]。我国自2013年开展全国范围空气质量实时监测,并发布空气质量指数(AQI)[5-6]提示健康风险。但AQI根据首要污染物浓度值发布健康提示,忽视了多污染物的综合作用。国际上已有一些国家[7-8]和地区[9]应用空气质量健康指数(AQHI)向公众发布健康提示,该指数在综合多污染物浓度特征的基础上,考虑人群健康暴露-反应关系,进而评价空气污染健康风险。我国已有学者使用PM10、NO2构建AQHI,并指出相对于AQI,AQHI预测健康风险的能力更强[10-12],但目前我国空气污染首要污染物多以PM2.5、O3为主。本研究基于广州、上海、西安、北京、沈阳市近3年PM2.5、O3数据,构建5城市AQHI,并将其健康风险分布特征与PM2.5、O3各单污染物浓度分布进行比较,探讨AQHI在我国应用的科学性及可行性。

资料与方法1.资料来源:研究时间段为2013年1月1日至2015年12月31日,以广州、上海、西安、北京、沈阳市作为研究地点。PM2.5、O3小时值数据来源于中国环境保护部空气质量实时监测系统。暴露-反应关系来源于中国地区研究的Meta分析[13],PM2.5、O3每增加10 μg/m3总死亡超额死亡风险分别增加0.38%、0.48%。死亡数据来源于2010年我国第六次人口普查年鉴[14]。

2.研究方法:

(1)数据处理方法:空气污染物数据:删除小时浓度低于PM2.5、O3各自最低检出限的数据,分别计算各城市PM2.5及O3的日均值。PM2.5、O3日均值均无缺失时,可计算当日AQHI。暴露-反应关系β系数:使用文献Meta分析[13]中暴露-反应关系,反推回暴露-反应关系β系数,计算得PM2.5、O3与总死亡的暴露-反应关系β系数。

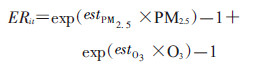

(2)AQHI计算方法:首先,使用PM2.5、O3计算每城市每日的超额总死亡超额死亡率[7-8],见公式(1):

(1)

(1)

式中:ERit:i城市第t天的超额死亡率;estPM2.5:PM2.5与总死亡暴露-反应关系β系数;:O3与总死亡暴露-反应关系β系数;PM2.5:i城市PM2.5日均值浓度;O3:i城市O3日均值浓度。

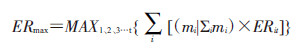

然后使用5个城市总死亡日死亡均数对超额死亡率进行加权调整,以调整不同城市规模及空气污染程度对公式的影响,从而得到研究期间最大加权超额死亡率,见公式(2):

(2)

(2)

式中:ERmax:研究期间最大加权超额死亡率;mi:i城市总死亡日死亡数均值;ERit:i城市第t天超额死亡率。

最后,将研究城市的超额死亡率除以作为权重的研究期间最大加权超额死亡率,再乘以10,将AQHI调整为10分制,最终得到该城市每日AQHI,见公式(3):

(3)

(3)

AQHI范围为从1到10+,10+表示10以上,即超过预期健康风险。

3. AQHI分级:将AQHI分为4级健康风险[7-8],分别为低风险(1~3)、中风险(4~6)、高风险(7~10)、极高风险(10+)。

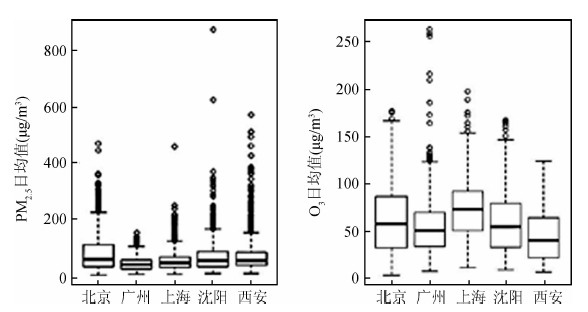

结果1.空气污染物浓度变化:2013-2015年广州市PM2.5平均浓度最低、北京市最高,分别为46 μg/m3、82 μg/m3;浓度范围广州市最小、沈阳市最大,分别为8~156 μg/m3、11~879 μg/m3。5个城市O3在研究期间,平均浓度西安市最低、上海市最高,分别为45 μg/m3、72 μg/m3;浓度范围西安市最小、广州市最大,分别为7~124 μg/m3、7~263 μg/m3。见图 1。

|

| 图 1 2013-2015年中国5个城市PM2.5、O3浓度日均值浓度变化 |

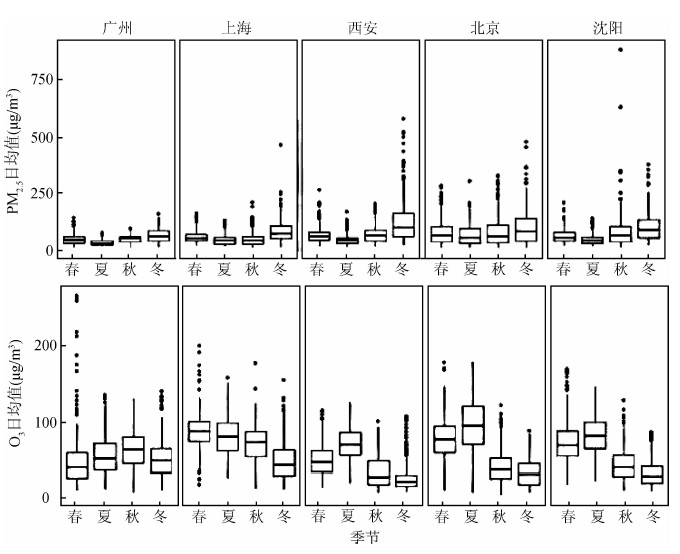

2013-2015年5个城市PM2.5均为冬季浓度较高,除上海市秋季浓度较低外,其余4个城市均在夏季浓度较低;5个城市PM2.5最大值(879 μg/m3)出现在沈阳市秋季。而5个城市O3浓度均值显示均为冬季较低,分城市比较不同季节的浓度均值,显示广州市:O3分季节浓度均值秋(62 μg/m3)>夏(56 μg/m3)>冬(51 μg/m3)>春(50 μg/m3),上海市:春(87 μg/m3)>夏(80 μg/m3)>秋(71 μg/m3)>冬(49 μg/m3),西安、北京、沈阳市均为夏>春>秋>冬;5个城市中O3最大值(263 μg/m3)出现在广州市的春季。见图 2。

|

| 图 2 2013-2015年中国5个城市PM2.5、O3不同季节日均值浓度变化 |

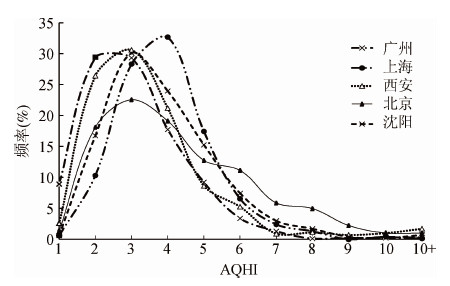

2. 2013-2015年中国5个城市AQHI及健康风险分级:5个城市AQHI频率分布总体呈左偏峰分布,但各城市不同,AQHI的频率值存在明显差异性。5个城市的AQHI集中分布在2~4,其中广州市最高频率为指数2,为29.41%;西安、北京、沈阳市最高频率为指数3,其频率分别为30.59%、22.55%、30.10%;上海市指数为4时频率最高,其频率为32.67%。通过比较5个城市在低、高AQHI的分布,结果显示,5个城市分布于指数1的频率广州市最高,为8.91%;指数为“10”、“10+”时北京、西安市的频率较高,分别为2.02%、2.67%。见图 3。

|

| 图 3 2013-2015年中国5个城市AQHI分布 |

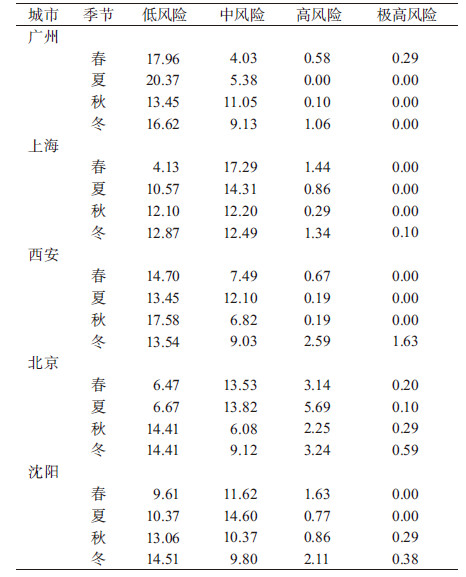

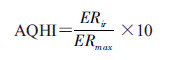

5个城市AQHI健康风险均以低、中风险为主,但不同城市的健康风险频率值差异较大。纵观5个城市的低、中风险频率,广州、西安市以低风险为主,且广州市频率最高,为67.62%;上海市以中风险为主,频率为56.63%;北京、沈阳市低、中风险频率差异不大,均在40%左右。仅比较高风险在5个城市中的频率,北京市高风险频率最高,为14.05%;其他4个城市均<6%,广州市最低,频率为1.78%。通过比较5个城市极高风险频率分布,结果显示,广州、上海、沈阳市极高风险频率均<1%,而北京、西安市>2%,西安市最高,为2.67%。见表 1。

3. 2013-2015年中国5个城市不同季节AQHI健康风险分级:5个城市不同季节的健康风险总体多分布于低、中风险,但不同城市不同季节的健康风险频率差异明显。比较5个城市低、中风险在不同季节的频率差异,可发现广州市夏季、西安市秋季、北京市秋冬季多处于低风险,频率分别为20.37%、17.58%、14.41%、14.41%;上海市春季、沈阳市夏季多处于中风险,频率分别为17.29%、14.60%。5个城市高风险频率的季节性差异显示出广州、西安、沈阳市的冬季、上海市春季、北京市夏季的频率高于该城市的其他季节,多处于高风险,分别为1.06%、2.59%、2.11%、1.44%、5.69%;广州市夏季未发生高风险;广州、上海市秋季高风险频率均<0.3%,西安市夏、秋季均<0.2%;北京市秋季高风险频率较低,为2.25%,但其频率高于广州、上海、沈阳市高风险频率。5个城市中,在不同季节的极高风险频率同样具有差异:除广州市春季极高风险频率高外,其他4个城市均为冬季频率高,且广州、上海、西安市在其他3个季节和沈阳在春、夏季均无频率分布,为0;北京市四季均出现极高风险,其中冬季(0.59%)>秋季(0.29%)>春季(0.20%)>夏季(0.10%)。见表 2。

本研究构建的AQHI考虑了PM2.5、O3两种空气污染物。近年来,我国夏季多城市首要污染物为O3,而冬季主要为PM2.5,两种污染物已成为影响空气质量的主要污染物。对我国113个环境保护重点城市的2014年首要污染物研究分析显示,O3作为夏季首要空气污染物,在东北、华东、华南及西南地区的城市比例分别为54.6%、68.8%、27.3%和40.0%,PM2.5作为冬季首要污染物,在东北地区和华东地区比例最高,分别为100.0%和96.9%。同时两种污染物还分别代表了不同污染类型[15]。PM2.5主要来源于燃烧化石燃料、道路扬尘、机动车排放等,为颗粒形态,产生方式可以是直接以固态性形式排出产生的一次粒子,还可为气态污染物通过大气化学反应生成的二次粒子等[16],在环境中滞留时间长,吸附有害物质,对人体呼吸、心脑等系统造成严重健康危险[17-18]。O3是光化学烟雾标示物之一,主要来源于机动车排放等,在阳光、高温等适宜条件下由氮氧化物(NOx)、CO和挥发性有机物等前体物反应生成,为气态物质[19],产生呼吸道刺激、免疫功能降低等健康危险[20-22]。

本研究使用广州、上海市等5个城市PM2.5、O3数据构建适合本地的AQHI,结果显示,5个城市空气污染健康风险多处于低、中风险水平,广州、西安、沈阳市高风险集中于冬季,上海市高风险集中于春季,北京市高风险集中于夏季,北京市夏季高风险频率在5个城市居最高;西安市极高风险出现在冬季,5个城市频率最大,而广州市夏秋冬、上海市春夏秋以及沈阳市春夏季无极高风险分布。而单污染物PM2.5、O3浓度仅分别提示冬、夏两季浓度值高。综合两种污染物浓度分布差异及空气污染物与总死亡的暴露-反应关系,得到与单一污染物浓度分布不同的健康风险提示,更加准确提示空气污染健康风险。

通过综合PM2.5和O3的浓度特征,同时纳入两者与人群总死亡的暴露-反应构建的AQHI,能够更好地预测空气污染对人群健康风险[7-12]。综合PM2.5、O3的浓度变化,AQHI能够展示单一浓度值无法反应的健康提示。我国现行的空气污染评价指标AQI[5-6, 23-25]以首要污染物的浓度值提示健康风险,但若仅根据单一污染物浓度,只能提示该污染物的健康危险,单一污染物浓度值变化无法全面反映其引发的健康危险。纳入PM2.5、O3与总死亡暴露-反应关系,进一步优化AQHI预测健康风险能力。不同污染物与人群健康暴露-反应关系不同,浓度值的高低并不能准确反映其健康危险。如本研究引用的暴露-反应关系显示,PM2.5每增加10 μg/m3总死亡超额死亡风险率增加0.38%,而O3每增加10 μg/m3总死亡超额死亡风险率增加0.48%。以北京市为例,PM2.5、O3浓度值只能提示4个季节中PM2.5冬季浓度均值最高,为102 μg/m3,夏季最低,为66 μg/m3,O3提示夏季最高,为94 μg/m3,冬季最低,为33 μg/m3,即冬季健康危险相对较高。但综合PM2.5、O3的浓度特征及暴露-反应关系后,AQHI健康风险提示全年以低、中风险为主,其中秋、冬季以低风险为主,春、夏季以中风险为主,高、极高风险多集中于夏季,其次是冬季,与仅依靠单污染物浓度提示的冬季健康危险较高结果不一致。本研究使用Meta分析的暴露-反应关系系数构建AQHI,可增强数据的可靠性及可比性。在全国多城市AQHI的计算中,为便于比较,应使用多中心的暴露-反应关系研究结果,然而,目前我国缺乏此类研究,多为北京、上海市等部分城市的单一或多城市研究。由于不同研究中研究设计、样本量等存在差异性,使用其暴露-反应关系系数将影响各城市之间的可比性。本研究引用的全国Meta分析的结果虽然会有弱化或强化城市间差异的可能,但充分整合了多研究的结果,增强了数据可靠性和可比性。此外,在使用单一污染物浓度值提示健康风险时,公众无法根据每种污染物的浓度值得知自己所处环境综合的健康风险,AQHI更好地解决公众这一困惑,AQHI以指数形式能够更直观地向公众发布健康提示。

AQHI在加拿大及中国香港地区已推广使用。陈仁杰等[10-12]使用PM10、NO2两种空气污染物,初步构建我国16个城市的AQHI。使用PM10、NO2的原因是当时我国尚未开展全国范围的PM2.5、O3等污染物的实时监测,无法获得相应数据。而我国自2013年在全国范围内开展PM2.5、O3、SO2等6种空气污染物实时浓度监测,其中与雾霾等空气污染事件发生相关的PM2.5、O3两种污染物水平变化以及其带来的人群健康危险受到广泛关注。该两种污染物代表了不同污染来源及污染类型,对其污染源控制均具有较大难度,其时空分布具有显著差异性。同时,由于我国空气污染减排措施的有效实施,空气污染物浓度总体呈下降趋势。如高晋徽等[26]的研究表明,我国东部地区NO2浓度在2011年出现拐点,浓度呈下降趋势,其中工业NOx排放总量下降是2011年后NO2浓度下降的一个重要原因。以及若将NO2等污染物的独立健康效应值直接纳入AQHI计算,可能会高估空气污染对人群健康的影响。所以,本研究纳入PM2.5和O3两种污染物构建的适合本地的AQHI,符合我国空气污染现况并考虑了不同污染物对健康的影响。

尽管本研究优化了污染物的选择,并考虑了不同地区死亡数的差异,构建了更适合表征我国污染特征和地区差异的AQHI,仍存在一定局限性。一是本研究将我国空气污染较为严重的两种污染物的健康风险整合为一个指数,以充分考虑这两种主要污染物的综合效应。在构建AQHI中未纳入NO2等其他空气污染物可能不能全面反映空气污染的健康危险。在未来AQHI的计算中,针对我国空气污染现况,需要进一步探讨在AQHI计算中需要纳入哪些空气污染物以及如何整合。二是纳入的暴露-反应关系来自文献的Meta分析结果,研究区域的代表性有所欠缺。在今后的研究中,建议使用基于我国多中心研究得到的代表全国水平的暴露-反应关系,也可以根据长时间的观测数据构建本地化暴露-反应关系系数,从而构建本地化的AQHI。

综上所述,利用单一污染物的浓度值难以准确判断空气污染对人群的健康风险,本研究根据5个城市空气污染数据构建表征空气污染健康风险的适合本地的AQHI更具科学性。我国自2013年开展全国范围的空气质量实时监测,已积累大量空气污染物浓度数据,这些数据为得到更加准确的暴露-反应关系提供了计算基础,同时可利用这些数据纳入多种污染物完善AQHI,更好提示健康风险。因此,我国目前已具备构建AQHI并据此向公众发布直观健康风险提示的条件。其在我国空气污染健康风险评价、预警中将发挥重要的指标作用,且推广应用在评估空气污染人群健康危险、指导空气污染应急预案的制定和实施等公共卫生领域具有重大意义。

利益冲突: 无

| [1] | Yang GH, Wang Y, Zhen YX, et al. Rapid health transition in China, 1990-2010:findings from the Global Burden of Disease Study 2010[J]. Lancet, 2013, 381(9882): 1987–2015. DOI:10.1016/S0140-6736(13)61097-1 |

| [2] | Dominici F, Peng RD, Barr CD, et al. Protecting human health from air pollution shifting from a single-pollutant to a multipollutant approach[J]. Epidemiology, 2010, 21(2): 187–194. DOI:10.1097/EDE.0b013e3181cc86e8 |

| [3] | Cao JJ, Xu HM, Xu Q, et al. Fine particulate matter constituents and cardiopulmonary mortality in a heavily polluted Chinese city[J]. Environ Health Perspect, 2012, 120(3): 373–378. DOI:10.1289/ehp.1103671 |

| [4] | Hu GP, Zhong NS, Ran PX. Air pollution and COPD in China[J]. J Thorac Dis, 2015, 7(1): 59–66. DOI:10.3978/j.issn.2072-1439.2014.12.47 |

| [5] |

环境保护部. HJ633-2012环境空气质量指数 (AQI) 技术规定 (试行)[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2016.

Environmental Protection Department. HJ633-2012 Technical regulation on ambient air quality index (on trial)[S]. Beijing:China Environmental Science Press, 2016. |

| [6] |

环境保护部. GB 3095-2012环境空气质量标准[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2016.

Environmental Protection Department. GB 3095-2012 Ambient air quality standards[S]. Beijing:China Environmental Science Press, 2016. |

| [7] | Sicard P, Talbot C, Lesne O, et al. The aggregate risk index:an intuitive tool providing the health risks of air pollution to health care community and public[J]. Atmos Environ, 2012, 46: 11–16. DOI:10.1016/j.atmosenv.2011.10.048 |

| [8] | Stieb DM, Burnett RT, Smith-Doiron M, et al. A new multipollutant, no-threshold air quality health index based on short-term associations observed in daily time-series analyses[J]. J Air Waste Manag Assoc, 2008, 58(3): 435–450. DOI:10.3155/1047-3289.58.3.435 |

| [9] |

中国香港特别行政区政府环境保护署. 空气质素健康指数[EB/OL]. [2016-11-10]. http://www.aqhi.gov.hk/tc.html. 中国香港: 中国香港特别行政区政府环境保护署, 2016.

Environmental protection department of the government of the Hong Kong special administrative region. Air Quality Health Index[EB/OL].[2016-11-10]. http://www.aqhi.gov.hk/tc.html. The Hong Kong special administrative region:Environmental protection department of the government of the Hong Kong special administrative region, 2016. |

| [10] |

陈仁杰, 陈秉衡, 阚海东.

上海市空气质量健康指数的构建及其应用[J]. 中华预防医学杂志, 2012, 46(5): 443–446.

Chen RJ, Chen BH, Kan HD. The establishment and application of Shanghai air quality health index[J]. Chin J Prev Med, 2012, 46(5): 443–446. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2012.05.014 |

| [11] |

陈仁杰. 复合型大气污染对我国17城市居民健康效应研究[D]. 上海: 复旦大学, 2013.

Chen RJ. The health effects of complex air pollution in 17 Chinese cities[D]. Shanghai:Fudan University, 2013. |

| [12] | Chen RJ, Wang X, Meng X, et al. Communicating air pollution-related health risks to the public:an application of the air quality health index in Shanghai, China[J]. Environ Int, 2013, 51: 168–173. DOI:10.1016/j.envint.2012.11.008 |

| [13] | Shang Y, Sun ZW, Cao JJ, et al. Systematic review of Chinese studies of short-term exposure to air pollution and daily mortality[J]. Environ Int, 2013, 54: 100–111. DOI:10.1016/j.envint.2013.01.010 |

| [14] |

国务院人口普查办公室, 国家统计局人口和就业统计司.中国2010年人口普查分乡、镇、街道资料[M]. 北京: 中国统计出版社, 2012.

Population Census Office Under the State Council, Department of Population and Employment Statistics Nation Bureau of Statistics.Tabulation on the 2010 population census of the people's republic of China by township[M].Beijing: China Statistics Press, 2012. |

| [15] |

徐甜, 王志远, 张兵, 等.

中国环境保护重点城市空气质量指数时空变化特征[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(8): 1027–1031.

Xu T, Wang ZY, Zhang B, et al. Spatial-temporal variations of air quality indexes in key environmental protection cities of China[J]. Chin J Public Health, 2016, 32(8): 1027–1031. DOI:10.11847/zgggws2016-32-08-06 |

| [16] |

洪纲, 周静博, 姜建彪, 等.

空气细颗粒物 (PM2.5) 的污染特征及其来源解析研究进展[J]. 河北工业科技, 2015, 32(1): 64–71.

Hong G, Zhou JB, Jiang JB, et al. Research progress of characteristics and source apportionment of air fine particle pollution (PM2.5)[J]. Hebei J Ind Sci Technol, 2015, 32(1): 64–71. DOI:10.7535/hbgykj.2015yx01012 |

| [17] | Ostro B, Lipsett M, Reynolds P, et al. Long-term exposure to constituents of fine particulate air pollution and mortality:results from the California teachers study[J]. Environ Health Perspect, 2010, 118(3): 363–369. DOI:10.1289/ehp.0901181 |

| [18] | Pope Ⅲ CA, Burnett BT, Thun MJ, et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution[J]. JAMA, 2002, 287(9): 1132–1141. DOI:10.1001/jama.287.9.1132 |

| [19] |

王占山, 李云婷, 陈添, 等.

北京城区臭氧日变化特征及与前体物的相关性分析[J]. 中国环境科学, 2014, 34(12): 3001–3008.

Wang ZS, Li YT, Chen T, et al. Analysis on diurnal variation characteristics of ozone and correlations with its precursors in urban atmosphere of Beijing[J]. Chin Environ Sci, 2014, 34(12): 3001–3008. |

| [20] |

闫美霖, 李湉湉, 刘晓途, 等.

我国臭氧短期暴露的人群健康效应研究进展[J]. 环境与健康杂志, 2012, 29(8): 752–761.

Yan ML, Li TT, Liu XT, et al. Human health effects of short-term ozone exposure:a review of Chinese epidemiological evidence[J]. J Environ Health, 2012, 29(8): 752–761. |

| [21] |

班婕, 李湉湉.

北京市不同度量方式下臭氧短期暴露人群急性健康效应研究[J]. 环境与健康杂志, 2016, 33(4): 287–291.

Ban J, Li TT. Short-term effects of different ozone metrics on daily mortality in Beijing[J]. J Environ Health, 2016, 33(4): 287–291. DOI:10.16241/j.cnki.1001-5914.2016.04.002 |

| [22] | Gryparis A, Forsberg B, Katsouyanni K, et al. Acute effects of ozone on mortality from the "air pollution and health:a European approach" project[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2004, 170(10): 1080–1087. DOI:10.1164/rccm.200403-333OC |

| [23] | Wong TW, Tam WWS, Yu ITS, et al. Developing a risk-based air quality health index[J]. Atmos Environ, 2013, 76: 52–58. DOI:10.1016/j.atmosenv.2012.06.071 |

| [24] | Cairncross EK, John J, Zunckel M. A novel air pollution index based on therelative risk of daily mortality associated with short-term exposure to common airpollutants[J]. Atmos Environ, 2007, 41(38): 8442–8454. DOI:10.1016/j.atmosenv.2007.07.003 |

| [25] | Kyrkilis G, Chaloulakou A, Kassomenos PA. Development of anaggregate air quality index for an urban Mediterranean agglomeration:relation to potential health effects[J]. Environ Int, 2007, 33(5): 670–676. DOI:10.1016/j.envint.2007.01.010 |

| [26] |

高晋徽, 朱彬, 王言哲, 等.

2005-2013年中国地区对流层二氧化氮分布及变化趋势[J]. 中国环境科学, 2015, 35(8): 2307–2318.

Gao JH, Zhu B, Wang YZ, et al. Distribution and long-term variation of tropospheric NO2 over China during 2005 to 2013[J]. Chin Environ Sci, 2015, 35(8): 2307–2318. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2015.08.008 |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38