文章信息

- 黄庆波, 张旭, 郭平, 陈功. 2014.

- Huang Qingbo, Zhang Xu, Guo Ping, Chen Gong. 2014.

- 自评儿女孝顺与老年抑郁症之间的关系

- Relationship between self-rated filial piety and depressive symptoms among the elderly

- 中华流行病学杂志, 2015, 36(6): 612-616

- Chinese Journal of Epidemiology, 2015, 36(6): 612-616

- http://dx.doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2015.06.016

-

文章历史

- 投稿日期:2014-11-20

2. 中国老龄科学研究中心

2. China Research Center on Aging

据WHO估计,从1990-2020年抑郁症将从世界的第五大疾病负担源上升为第二大疾病负担源[1]。研究发现,≥60岁社区老年人抑郁症的现患率在4.7%~16.0%之间,但该现患率因文化不同而有所不同[2],并受生物、社会心理因素的影响[3]。以往研究大多样本规模偏小,重点关注躯体健康、社会支持、负性事件对老年抑郁症的影响[4],对中国独特的家庭“孝”文化与老年抑郁症之间的关系关注不足。虽然与子女分居的老年人数量和比例逐步增加,但大多数老年人依然与子女同住,并接受来自子女的物质和精神赡养。老年人普遍希望获得子女更高程度的孝顺(物质或精神),但 “8-4-1”的家庭经济结构和子女与父母理解上的差异,使子女无力或无法履行老年人所期待的孝顺责任,这直接或间接地影响着老年人的心理健康。因此,本研究欲利用2010年中国城乡老年人口状况追踪调查数据,分析自评儿女孝顺与老年抑郁症之间的关系,试图为制定老年抑郁症干预策略提供一些依据。 对象与方法

1. 研究对象:使用2010年中国城乡老年人口状况追踪调查数据。具体抽样方法参见文献[5]。所有调查均采用调查员入户面对面访谈的形式进行,并在调查时点后2个月内完成。调查内容包括老年人口的社会经济特征、收入、居住情况、社区参与、家庭关系、身心健康等9个方面。因本研究主要关注自评其子女孝顺程度对老年人心理健康的影响,故研究分析样本限定为已婚且有子女的老年人,共18 832人。删除关键变量缺失的个案后,共获得有效分析样本为18 234人。

2. 研究方法:

(1)变量与测量:自评孝顺通过“总的来说,你认为你的子女孝顺吗?”进行定义,答案分为很孝顺、比较孝顺、一般、比较不孝顺和很不孝顺5个等级。由于回答“很不孝顺”的人数较少,孝顺评价状况呈偏态分布,为保证统计学分析的效力,本研究将原5类答案进行部分合并,即很孝顺、比较孝顺归为孝顺,比较不孝顺和很不孝顺归为不孝顺,最终核心自变量答案分为3类:孝顺、一般孝顺、不孝顺。此外,本研究通过简短老年抑郁量表(GDS-S)测量抑郁症。老年抑郁量表(GDS)由Yesavage等[6]于1983年编制,专门用于筛查老年人抑郁症。GDS-S由Yesavage等[7]于1986年在原有量表的基础上编制。该量表由15个题目构成,询问被访者在过去一星期是否有相关症状,每题由“是”和“否”两个答案构成,并得到了广泛地使用,具有较高信效度[7, 8],且适用于中国老年人群研究[9, 10]。15个题目中,有10个负向题目(例如,是否常常感到心烦)和5个正向题目(例如,是否感到精力充沛),对正向题目反向编码后,将题目得分加总作为抑郁水平指标。本研究采用0-1(1=是,0=否)对GDS-S各条目进行编码计分,以8分为最佳切分值作为抑郁症的判断标准,即≥8分为有抑郁症[11]。与此同时,量表在本研究中具有较高的信效度,量表内部一致性系数(Cronbach’s α)为0.797,抑郁得分在27%高分组和低分组之间的差异有统计学意义(t=-274.41,P<0.001)。

(2)质量控制:该调查由各地老龄工作委员会办公室统一负责、协调和实施。省级督导员或专人对调查员进行统一培训,并在调查中制定和使用统一的填写说明和指导语。调查过程中,每份问卷完成后需要由访谈员进行自查,然后交由各级督导员进行核查,最后由老龄科研中心总督导工作小组进行复查,而且总督导工作组采用问卷和电话相结合的方式,对10%的调查样本进行了回访,并根据回访结果对相关数据错误进行校正,确保数据有效性。而后,回收问卷并再次进行复核,通过专业录入软件,以统一编码、格式检验、逻辑检验,辅以核对原始问卷、电话回访确认等方式进行数据双录入,确保数据录入的准确性。数据录入完成后,再次对变量格式和数据逻辑问题进行5轮校验,找出录入错误并进行纠正。

3. 统计学分析:首先,描述样本的基本人口社会经济特征、自评儿女孝顺情况和抑郁症发生率;其次,使用Person χ2检验分析老年人自评孝顺与其心理健康之间的相关关系;最后,采用多元logistic回归模型考察老年人自评孝顺与其抑郁症之间的关联性。所有分析采用STATA/SE 12.1软件进行。 结 果

1. 样本特征描述:被访老年人大多数为男性(51.07%),年龄<80岁(82.83%),在婚(67.07%),汉族(92.63%)和非农业户籍(51.89%)。被访老年人来自东部的比例最高(49.76%),其次为中部(29.54%),最后为西部(20.70%);>65%的被访者受教育程度在小学及以下,其中28.43%为文盲,38.92%为小学;近1/3(29.29%)的被访者自评经济状况困难,只有13.21%的人自评经济状况宽裕。超过3/4(77.81%)的被访老年人自报患有慢性病,52.71%的人自评健康状况一般,24.15%的人自评健康状况差。自报有宗教信仰和社会组织参与的比例分别为14.01%和14.13%。超过1/5(22.50%)的被访老年人自报患有抑郁症。大多数老年人评价儿女为孝顺,其中孝顺占80.64%,一般孝顺占17.70%,不孝顺占1.66%。

2. 老年人抑郁症影响因素分析:

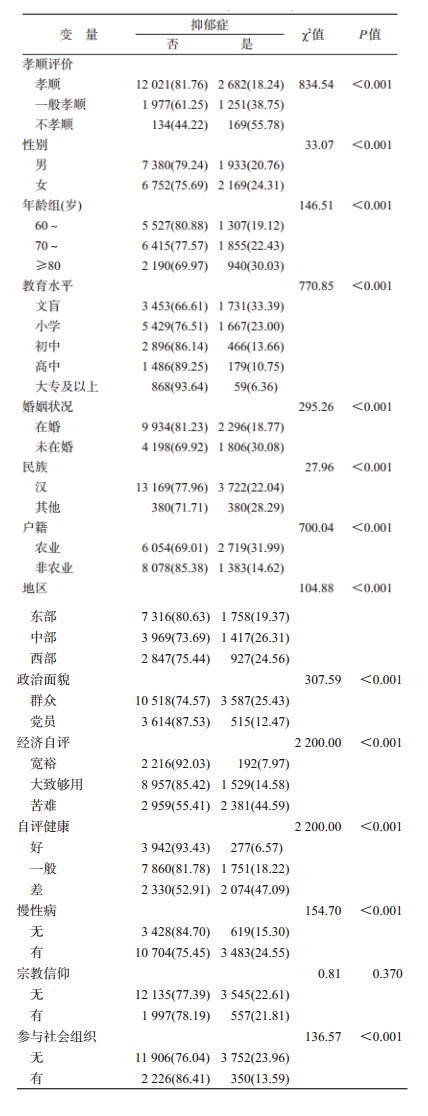

(1)单因素:除宗教信仰外,性别、年龄、教育水平、婚姻、民族、户籍、地区、政治面貌、经济自评、自评健康、慢性病、社会组织参与、孝顺评价与被访老年人抑郁症相关(P<0.001)。具体而言,女性、未在婚、其他民族、农业户籍、群众、有慢性病、未参与社会组织的老年人自评有抑郁症的比例高于男性、在婚、汉族、非农业户籍、党员、无慢性病、有参与社会组织的老年人。不孝顺程度越高、年龄越高、教育水平越低、经济自评状况越困难、自评健康状况越差的老年人自评患有抑郁症的比例就越高。

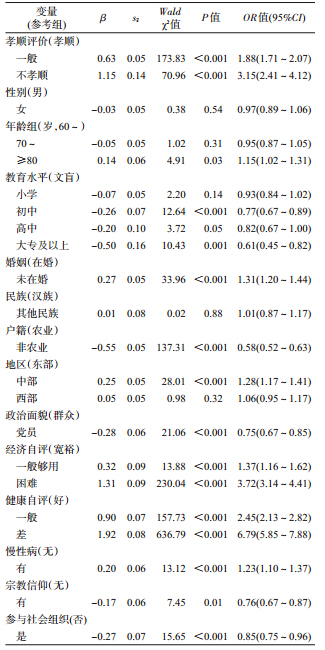

(2)多元logistic回归:控制人口、社会经济特征、健康和社会组织参与等变量后,孝顺评价与抑郁症呈现显著的相关关系。与自评儿女孝顺的老年人相比,自评儿女一般孝顺、不孝顺的老年人出现抑郁症的可能性较高,其OR值分别为1.88(95%CI:1.71~2.07)和3.15(95%CI:2.41~4.12)。未在婚老年人出现抑郁症的OR值是在婚老年人的1.31倍(P<0.001)。自评经济状况困难、大致够用的老年人出现抑郁症的OR值高于自评经济状况宽裕的老年人,其OR值分别为1.37(P<0.001)和3.72,差异有统计学意义(P<0.001)。自评健康一般、差的老年人出现抑郁症的OR值分别是自评健康好的老年人的2.45倍(P<0.001)和6.79倍(P<0.001)。初中和大专及以上,非农业、东部、党员、有宗教信仰、有参与社会组织的老年人出现抑郁症的OR值显著地低于文盲、农业、中部和西部、群众、无宗教信仰、未参与社会组织的老年人,见表 2。

本研究显示,老年人自评子女不孝顺的比例与以往老年人自评子女不孝顺的比例一致[12],该比例偏低(1.66%),可能源于中国独特的“家丑不可外扬”文化。中国人具有家族取向,凡事以家族为重、为主、为先,注重家族的延续、和谐、团结、富足和荣誉[13]。家庭成员基于血缘关系,彼此融合成为一体,即“父子一体”、“夫妻一体”、“兄弟一体”,所以老年人自然地倾向将家丑看成是自己的丑事,不愿意将儿女不孝顺的家丑外扬[14];而且,孝顺的主观评价测量方式能捕捉到子女孝顺与父母孝顺期待之间的差距,从而更有效地反映子女孝顺对抑郁的影响,以往的相关研究中也得到了使用[15, 16]。此外,与世界老年人抑郁症现患率的M(10.3%)相比[2],我国被访老年人抑郁症检出率较高(22.50%),与其他中国老年人群研究的结果相比有较大的差异[15],与印度老年人的抑郁现患率(21.9%)比较接近[2],这种差异可能源于文化、研究人群、抽样方法、以及测量工具[17]。

本研究显示,子女不孝顺的老年人出现抑郁症的可能性较高,与国内外其他相关研究结果一致[16, 18, 19, 20]。父母期待孩子孝顺,然而子女因为与老年人孝道认识的差异[12]或经济压力,无法履行或达到老年人所期待的孝顺程度,这可能包括子女未提供足够的物质支持、未充分尊重和服从老年人的想法和决定,无足够的精神慰藉与情感交流以及未提供及时或充分的照料,这些情况都可以间接(比如担心生活或医疗费、生病时无人照料等)或直接地影响老年人心理健康[12]。

健康或经济直接关乎老年人的生活需要或未来的生命状态,所以健康恶化或经济困境的老年人会忧虑和担心未来[17],老年人的抑郁症发生风险会大大增加,与本研究结论一致。党员、初中及以上受教育水平的老年人出现抑郁症的可能性比群众、小学及以下受教育水平的老年人低,可能的解释是党员和受教育程度高代表其社会地位较高,老年人的自我保护、心理调节、应对健康风险的能力就较强。无宗教信仰和未参与社会组织及活动显著地增加了老年人出现抑郁症的可能性,这可能是因为宗教信仰和社会组织参与能够为老年人提供社会支持,从而影响心理健康。

本研究具有如下局限性:本研究未控制其他社会人际关系因素对抑郁的影响,但由于老年人退休后主要生活在家庭环境之中,家庭关系成为他们生活的重要精神和支持网络,所以其他社会人际关系对老年人抑郁的影响较弱。其次,本研究基于横断面数据,尚不能对自评子女孝顺与抑郁症之间的关系进行因果推断,但因抑郁导致老年人子女不孝顺的可能性较低,所以基本上可以认为子女不孝顺发生在老年人抑郁症之前;再次,由于未对老年人的个性心理特征加以控制,模型参数估计可能有偏倚,而且自评子女不孝顺的老年人可能由于健康原因提前离世,造成样本的选择性偏倚。

| [1] WHO. The world health report: 2001: Mental health: new understanding,new hope[R]. Geneva:World Health Organization,2001. |

| [2] Barua A ,Ghosh MK, Kar N, et al. Prevalence of depressive disorders in the elderly[J]. Ann Saudi Med,2011,31(6):620-624. |

| [3] Vink D,Aartsen MJ,Schoevers RA. Risk factors for anxiety and depression in the elderly:a review[J]. J Affect Disord,2008,106(1/2):29-44. |

| [4] Ma Y,Fu H,Wang JJ,et al. Study on the prevalence and risk factors of depressive symptoms among ‘empty-nest’ and ‘non-empty-nest’ elderly in four provinces and cities in China[J]. Chin J Epidemiol,2012,33(5):478-482. (in Chinese)马颖,傅华,王家骥,等. 中国4省市社区空巢和非空巢老人抑郁症状及相关影响因素研究[J]. 中华流行病学杂志,2012,33(5):478-482. |

| [5] Guo P. A study of sampling and weighting procedures for sample survey of the aged population in urban/rural China[J]. Popul Develop,2013,19(3):77-84. (in Chinese)郭平. 中国城乡老年人口状况追踪调查抽样与加权方法研究[J]. 人口与发展,2013,19(3):77-84. |

| [6] Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, et al. Development and validation of a geriatric depression screening scale:a preliminary report[J]. J Psychiat Res,1983,17(1):37-49. |

| [7] Yesavage JA, Sheikh JI. Geriatric Depression Scale (GDS):recent evidence and development of a shorter violence[J]. Clin Gerontolt,1986,5(1/2):165-173. |

| [8] Almeida OP, Almeida SA. Short versions of the geriatric depression scale:a study of their validity for the diagnosis of a major depressive episode according to ICD-10 and DSM-Ⅳ[J]. Internat J Geriat Psych,1999,14(10):858-865. |

| [9] Boey KW. The use of GDS-15 among the older adults in Beijing[J]. Clin Gerontol,2000,21(2):49-60. |

| [10] Tang D. Application of short form geriatric depression scale (GDS-15) in Chinese elderly[J]. Chin J Clin Psychol,2013,21(3):402-405. (in Chinese)唐丹. 简版老年抑郁量表(GDS-15)在中国老年人中的使用[J]. 中国临床心理学杂志,2013,21(3):402-405. |

| [11] Lee HCB,Chiu HFK,Kowk WY,et al. Chinese elderly and the GDS short form:a preliminary study[J]. Clin Gerontol,1993,14(2):37-42. |

| [12] Chen G. Filial piety and the elderly support in transition China[M]. Beijing:China Society Press,2009. (in Chinese)陈功. 社会变迁中的养老和孝观念研究[M]. 北京:中国社会出版社,2009. |

| [13] Yang GS,Yu AB. Chinese psychology and behavior:concept and method (1992)[M]. Taibei:Laureate Press,1994. (in Chinese)杨国枢,余安邦. 中国人的心理与行为:理念及方法篇(一九九二)[M]. 台北:桂冠图书公司,1994. |

| [14] Yang GS. Chinese psychology and behavior:a localization study [M]. Beijing:China Renmin University Press,2004. (in Chinese)杨国枢. 中国人的心理与行为:本土化研究[M]. 北京:中国人民大学出版社,2004. |

| [15] Phillips DR,Siu OL,Yeh AGO,et al. Informal social support and older persons' psychological well-being in Hong Kong[J]. J Cross-Cultural Gerontol,2008,23(1):39-55. |

| [16] Cheng ST,Chan AC. Filial piety and psychological well-being in well older Chinese[J]. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci,2006,61(5):262-269. |

| [17] Lim LL,Chang WN,Yu X,et al. Depression in Chinese elderly populations[J]. Asia-Pacific Psych,2011,3(2):46-53. |

| [18] Ma LN, Tang Z, Guan SC, et al. Study on the relationship between familial factors and mental health in elderly people in Beijing[J]. Pract Geriatr,2010,24(2):168-170. (in Chinese)马丽娜,汤哲,关绍晨,等. 北京老年人家庭关系对心理健康的影响[J]. 实用老年医学,2010,24(2):168-170. |

| [19] Ji J,Sun R,Geng Q,et al. Effect of family function on depression of the elderly[J]. Chin J Health Psychol,2006,14(4):432-433. (in Chinese)季坚,孙蓉,耿青,等. 家庭功能对老年抑郁状态的影响[J]. 中国健康心理学杂志,2006,14(4):432-433. |

| [20] Cheng ST. Generativity in later life:Perceived respect from younger generations as a determinant of goal disengagement and psychological well-being[J]. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci,2009,64(1):45-54. |

2015, Vol. 36

2015, Vol. 36