2. 山东省威海市气象局, 威海 264200

2. Weihai Meteorological Bureau of Shandong Province, Weihai 264200

东北三省是中国第一大玉米产区[1],2015年春玉米播种面积占全国玉米播种总面积的31.6%,产量占全国玉米总产的34.5%,东北地区春玉米的生产情况直接影响着我国的粮食生产与安全[2]。作物发育期受气象条件影响[3],发育期的提前或延后会影响作物干物质累积[4]。因此, 准确预报春玉米发育期,对于优化当前耕作制度和管理措施进而保障东北地区春玉米产量十分必要。

热量是植物生长的必要条件,是影响作物生长发育的最重要因素之一,对位于中高纬度、温度较低的我国东北地区更为重要[5]。活动积温是指通过计算一段时间高于某一阈值的逐日平均温度的累加,作为热量的表示指标,活动积温被广泛应用在物候期预报[6-7]、农业气象灾害评估[8-9]、引种和新品种的推广[10]以及农业气候专题分析与区划[11-12]等多方面。

研究表明:活动积温要比日序和发育期日数方法预报发育期更为准确[13-14]。为了进一步提高活动积温的稳定性,有学者分别通过调整活动积温中日平均温度的计算方法[15]和尝试不同的线性生长假设[16],分析不同活动积温计算方法的差异。由于作物生长期活动积温受地点、年际、作物品种和种类的影响[17],作物完成发育阶段所需的活动积温并不是一个常数[18]。而且温度过高或过低时都会影响作物的生长发育,作物发育速度和温度不是线性关系[19],这些原因都会导致活动积温的不稳定。针对活动积温的不稳定性,沈国权[20]提出了针对水稻的当量积温的概念,通过温强系数订正活动积温或有效积温,提高了积温的稳定性。朱海霞等[21]在沈国权工作的基础上利用正弦分段模拟使水稻的温强系数无缝化,拓展了当量积温的研究。根据前人研究,环境因子,如光照、降水,夜温、日较差等都可能影响积温的稳定性[22-23]。有研究将日照时长、品种特性等环境、品种因子也参数化,加入到积温模型中,对作物发育期预报产生了一定效果[24-25]。

本研究针对现有活动积温存在的不稳定问题以及环境因子对积温稳定性的影响,结合东北地区春玉米的生长发育情况,分析有效积温或活动积温不稳定的主要影响因素,并对活动积温计算方法进行改进和完善,提出稳定性更好的积温计算方法和模型,并利用该模型开展东北地区春玉米发育期预报。

1 数据与方法 1.1 数据根据东北地区春玉米种植的实际情况,选择1981—2017年具有完整农业气象观测以及气象要素数据的站点。其中,1981—2010年的气象数据用于构建积温订正模型,2011—2017年的数据用作独立样本检验积温订正模型。为分析品种间的积温差异,选择的站点地理位置在东北地区由北向南均有分布,使新模型能够应用于不同品种熟型的春玉米。为此,本研究选取海伦站(47°26′N, 126°58′E)、长岭站(47°15′N, 123°58′E)、敦化站(43°22′N, 128°12′E)、宽甸站(40°43′N, 124°47′E)、庄河站(39°43′N, 122°57′E)进行研究。主要农业气象数据包括各站逐年春玉米发育期日期、品种熟型等,地面气象数据包括日照时长、温度、降水等,所有数据均来自国家气象信息中心。

1.2 模型的构建 1.2.1 发育期划分及三基点温度的确定根据春玉米的生长特性将其发育期划分为两个阶段:出苗-抽雄期和抽雄-成熟期。春玉米在出苗-抽雄期主要进行营养生长,研究表明:春玉米在抽雄期受到低温、干旱胁迫时,其生长发育及产量可能会受到较其他发育期更严重的影响[26-27]。因此,对抽雄期的发育期预报对根据气象条件的变化及时调整栽培管理措施十分重要。抽雄-成熟期主要进行生殖生长,同时也是形成产量、决定穗粒数和粒重的关键时期[28]。

不同发育阶段作物三基点温度也不同,本文根据文献[29-30]确定了东北地区春玉米生长的三基点温度(表 1)。

|

|

表 1 东北地区春玉米生长的三基点温度 Table 1 Temperatures of three fundamental points during the growing season of spring maize |

1.2.2 影响积温稳定性的因子

光、温度、降水等气象因素都有可能影响积温的稳定性。本文在日最高温度、日平均温度、日最低温度、降水量、日照时长5个因子中,筛选造成年际间积温不稳定的因子。将因子在各发育阶段的平均值与该阶段活动积温进行二次曲线拟合,得到决定系数(R2)。用R2表示春玉米不同发育阶段活动积温与气象因子的相关性,即气象因子对积温稳定性的影响,筛选出造成年际间积温不稳定的因子,并分析导致积温不稳定的原因。

分析气象条件与活动积温的关系可以发现,出苗-抽雄阶段温度因子与活动积温的相关性最佳(表 2)。海伦站和敦化站的日平均温度和日最低温度均达到0.05显著性水平,海伦站和敦化站的R2从最低温度、平均温度到最高温度逐渐降低。长岭站影响因子均未达到0.05显著性水平,最高温度的R2比日平均温度和最低温度偏高。宽甸站在温度方面只有最高温度达到0.05显著性水平,日平均温度和最低温度的R2不显著。庄河站影响因子均未达到0.05显著性水平,日平均温度的决定系数最大。从海伦站到庄河站地理纬度逐渐减小,整体温度逐渐提高,温度与积温二次曲线拟合的R2随纬度降低有减小的趋势,影响积温的主要因子也从最低温度到平均温度和最高温度,由此可见,温度越低的站点,温度高低对出苗-抽雄阶段积温稳定性的影响越显著。

|

|

表 2 各发育阶段影响因子与活动积温二次曲线拟合的决定系数(R2) Table 2 Determination coefficient(R2) of quadratic fitting curve between impact factors and active accumulated temperature in growth periods |

抽雄-成熟阶段所有站点的平均温度和最低温度因子与活动积温的相关性均达到0.05显著性水平(表 2),在海伦、敦化、长岭3个站点与活动积温的相关性达到0.01显著性水平。温度与积温二次曲线拟合的R2由最低温度、平均温度到最高温度逐渐降低,并随站点纬度降低有减小的趋势,这反映了越位于北部(温度低)的站点,温度尤其是最低温度对积温的影响越大。抽雄-成熟阶段温度因子的R2与出苗-抽雄阶段相比也有所提高,这表明温度可能在抽雄-成熟阶段对积温的影响更大。

上述分析表明:高纬度地区站点最低温度对积温的影响较大,而在低纬度地区站点最高温度和平均温度对积温的影响增加。由于日最高温度、平均温度和最低温度三者相关显著,并非互相独立,且活动积温由日平均温度计算,所以以下使用日平均温度进行模型修正。

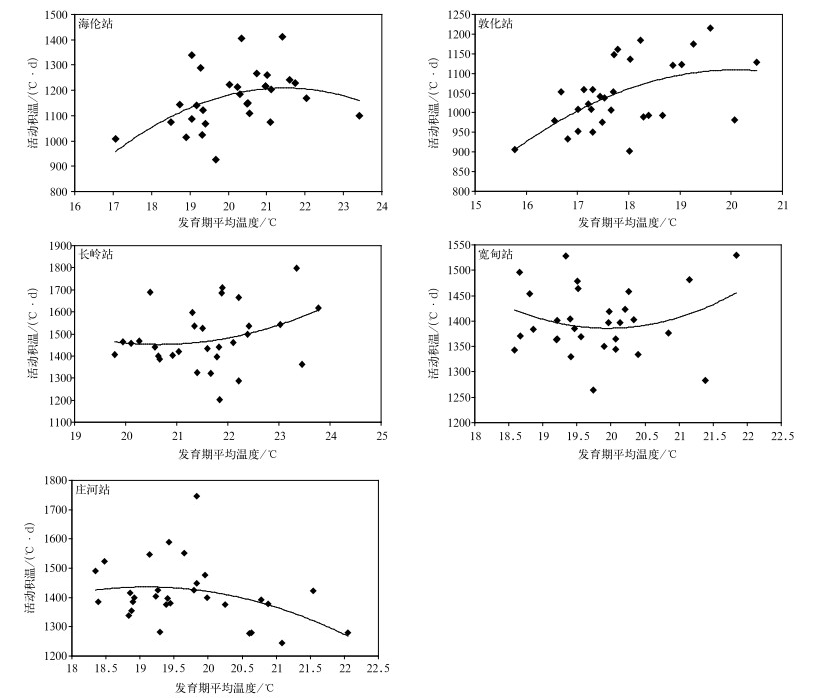

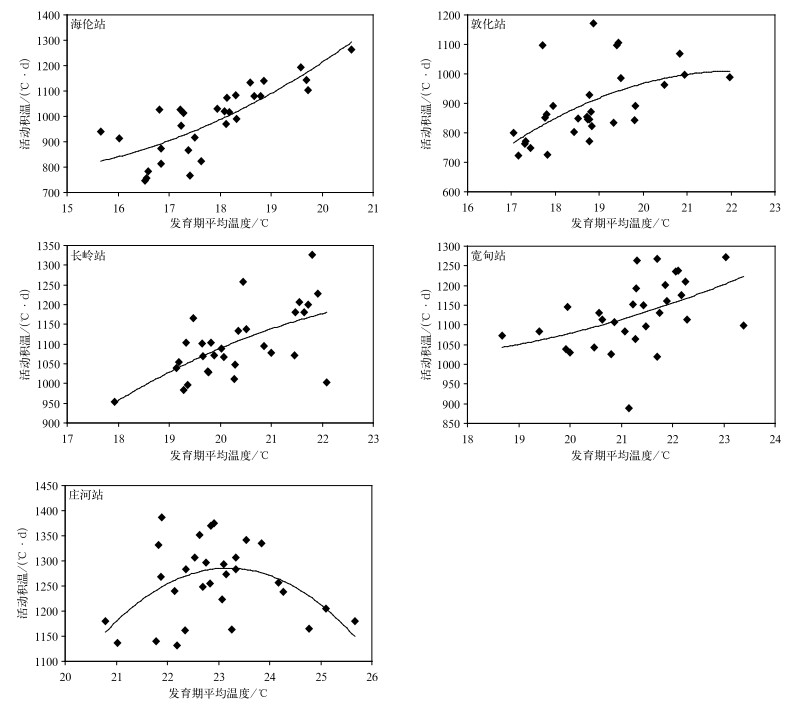

1.2.3 订正模型的构建分析影响积温稳定性因子,从日平均温度出发构建订正模型,对各发育期活动积温与发育阶段平均温度并进行二次曲线拟合(图 1、图 2),对应拟合决定系数(R2)及显著性水平见表 2。使用二次曲线拟合的原因是温度与积温呈非线性关系[19-20],而且拟合过程中发现二次曲线比较简便且拟合效果相对较好。

|

|

| 图1 春玉米出苗-抽雄阶段平均温度与活动积温的二次拟合曲线 Fig.1 Quadratic fitting curve between average temperature and active accumulated temperature of spring maize in emergence-heading period | |

|

|

| 图2 春玉米抽雄-成熟阶段平均温度与活动积温二次拟合曲线 Fig.2 Quadratic fitting curve between average temperature and active accumulated temperature of spring maize in heading-maturation period | |

出苗-抽雄阶段曲线相对平缓(图 1),散点集中在曲线极值点附近。海伦站、敦化站、长岭站、宽甸站、庄河站极值点相差不大,分别为21.5℃,20.1℃,20.7℃,20.0℃,19.1℃。海伦站、敦化站、长岭站、宽甸站的曲线图中,散点主要集中在曲线的上升支,即对于大部分年份,发育期平均温度与活动积温呈正相关。庄河站拟合曲线中出现了发育期活动积温随着平均温度总体趋势呈下降的态势,这是由于近年来春玉米出苗-抽雄发育阶段日数逐渐减少导致的。即使发育期平均温度上升,但发育期日数减少,导致累加得到的发育期活动积温仍然降低。

抽雄-成熟阶段曲线(图 2)中,海伦站、敦化站、长岭站、宽甸站4个站发育期拟合曲线呈上升趋势,即在出现的发育期平均温度的范围内,活动积温表现为随着发育期平均温度升高而增大。庄河站散点集中在极值附近,随着平均温度升高活动积温先增大后减小。其原因可能是北部的其他4个站点春玉米在成熟期常面临低温的胁迫,平均温度的升高,高于上限温度的日数增加可以确保春玉米的成熟。而庄河站地理位置靠南,平均温度较高,无需增加发育日期即可顺利成熟。此外,品种可能也是少数年份活动积温没有随平均温度升高而增加的原因。海伦站、敦化站、长岭站、宽甸站、庄河站曲线极值点分别为13.3℃,22.1℃,25.0℃,15.2℃,23.2℃。

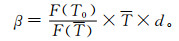

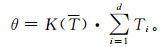

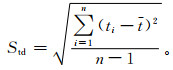

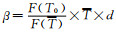

根据对影响积温稳定性因子的分析,从温度因子出发订正活动积温模型。假设活动积温和发育阶段平均的日均温呈非线性二次曲线关系。本文提出订正模型的公式为

|

(1) |

式(1)中,β为订正模型积温,F(T)为发育期平均温度为T时二次拟合曲线对应的活动积温,T为发育阶段平均温度,T0为二次曲线的极值点,F(T0)为发育期平均温度为T0时二次拟合曲线对应的活动积温,d为发育期日数。

式(1)可以看作变形的当量积温公式。前人研究中[20],当量积温表示为

|

(2) |

式(2)中,θ为当量积温,K(T)为某时段平均温度的温强系数,Ti为大于作物下限温度的发育期第i日的温度,

在不考虑下限温度的情况下,活动积温可以表示为发育期平均温度T与发育期日数d的乘积。如果令式(2)中的

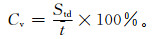

将1981—2010年原模型即活动积温模型计算的活动积温和订正后模型计算的积温β比对,分别计算各站点各发育阶段积温的变异系数(表 3)。计算公式如下:

|

|

表 3 年际间活动积温及订正模型变异系数(单位:%) Table 3 Inter-annual variation coefficients of active accumulated temperature models(unit:%) |

|

(3) |

式(3)中,Cv为年际间变异系数,Std为1981—2010年积温的标准偏差(单位:℃·d),t为30年积温的平均值(单位:℃·d)。变异系数越大,表示其离散程度越大,稳定性越差;变异系数越小,则积温的稳定性越好。标准偏差计算公式为

|

(4) |

式(4)中,n为样本量,即计算积温的年数(n=30);ti为每个样本的值,即第i年的积温值。标准偏差可表示样本值偏离平均值的程度。

在各发育期,各站点订正模型的变异系数相比于原模型都有所降低,说明订正模型在提高积温稳定性方面效果较好。在出苗-抽雄阶段和抽雄-成熟阶段订正模型较原模型变异系数分别平均减小了0.42%和1.42%。在抽雄-成熟阶段北部站点(海伦站、敦化站)变异系数普遍较大,这可能是由于春玉米的发育末期常会遭受低温影响,对于这些站点,订正模型效果可能更好。在应用时,更稳定的模型效果更好。

2 积温订正模型在发育期预报中的应用效果将1981—2010年原模型计算的活动积温与订正模型计算的积温β比对后发现,订正模型较原模型变异系数普遍更小,更稳定。判断更稳定的积温订正模型是否能够在发育期预报中得到更好的效果,需要利用原模型及订正模型对1981—2010年的春玉米发育期进行回代检验,并利用2011—2017年的春玉米发育期进行独立样本的试报检验,进一步检验订正模型对发育期的预报能力。

2.1 发育期预报的积温指标将1981—2010年活动积温和订正模型计算的积温平均值(表 4)作为春玉米发育期的积温指标进行预报。原模型和订正模型计算的积温并无明显差异,但可以发现,在出苗-抽雄阶段的活动积温和订正模型之间的差值要小于抽雄-成熟阶段两者的差值。同时从积温上也可以看到,5个站点的春玉米品种有显著差异,从出苗到成熟需要的积温差异明显。

|

|

表 4 1981—2010原模型及订正模型积温平均值(单位:℃·d) Table 4 The accumulated temperature average of original and revised models during 1981-2010(unit:℃·d) |

2.2 订正模型的回代检验

为了检验订正模型的预报效果,利用30年积温平均值(表 4)分别预报1981—2010年春玉米抽雄期和成熟期,进行原模型和订正模型的回代检验(表 5)。订正模型在1981—2010年的春玉米发育期预报中表现普遍好于原模型。在出苗-抽雄阶段,订正模型对比原模型与实际发育期相差日数减少,其中海伦站减少0.4 d,长岭站减少0.3 d,庄河站减少1.2 d,但敦化站和宽甸站基本一致。两种模型误差日数预报均不超过5 d,基本可以满足作物发育期预报要求。在抽雄-成熟阶段,订正模型较原模型与实际发育期相差日数明显降低,海伦站、敦化站、长岭站、宽甸站、庄河站减少日数分别为4.6 d,8.5 d,2.3 d,2.4 d和1.1 d。由于东北地区气温较低,北部站点如果出现预报时该年抽雄-成熟阶段积温不能达到原定的预报所需积温,则将初霜日(温度不高于2℃初日[31])作为该阶段的成熟期。这也导致了北部站点部分年份预报的发育期与实际偏差较多,平均偏差更大, 这种情况在实际生产中可能表现为玉米成熟不良。订正模型在1981—2010年的春玉米发育期预报中得到了较好的效果,证明了订正模型和表 4中相应的积温指标是合理的,可用于发育期预报。

|

|

表 5 1981—2010年原模型及订正模型春玉米发育期预报与实际平均相差日数(单位:d) Table 5 Difference in days of hindcasts by original and revised models to the observation for spring maize growth during 1981-2010 |

2.3 订正模型的试报检验

利用原模型以及订正模型分别对2011—2017年春玉米进行发育期预报。其中,敦化站缺少2011年春玉米出苗及成熟期观测数据,未进行发育期预报。表 6和表 7分别为出苗-抽雄阶段和抽雄-成熟阶段原模型与订正模型预报春玉米发育期与实际观测发育期相差日数对比。发育期预报相差日数的平均值为以上模型预报发育期与实际发育期相差的绝对值的平均值。

|

|

表 6 2011—2017年春玉米出苗-抽雄阶段原模型及订正模型预报发育期与实际相差日数(单位:d) Table 6 Difference in days of the forecasts by the original and revised models to the observation in emergence-heading period of spring maize during 2011-2017(unit:d) |

|

|

表 7 2011—2017年春玉米抽雄-成熟阶段原模型及订正模型预报发育期与实际相差日数(单位:d) Table 7 Difference in days of the forecasts by the original and revised models to the observation in heading-maturity period of spring maize during 2011-2017(unit:d) |

订正模型在大部分预报中都降低了发育期预报的平均误差,取得了一定效果。在出苗-抽雄阶段(表 6),海伦站及宽甸站利用订正模型预报发育期较原模型平均分别缩短了0.3 d和0.1 d,敦化站及庄河站订正模型与原模型预报发育期平均误差日数一致。在抽雄-成熟阶段(表 7),订正模型对4个站点预报误差有所改善,订正模型预报日数的平均误差比活动积温减少1.1 d。但在个别预报中,使用订正模型未得到良好预报结果,如在出苗-抽雄阶段(表 6),长岭站订正模型的偏差日数为8.3 d,大于原模型预报的7.3 d。

3 结论与讨论本文分析影响积温稳定性的气象因子,选择对积温稳定性影响较大的气象因子对活动积温模型进行订正,建立的订正模型能够更准确预报春玉米发育期,使积温指标可以更好地应用于生产实践中。研究表明:

1) 经过比较分析,在降水、日照时长及温度中,温度是影响积温稳定性的最主要因子。因此,选择从温度方面对活动积温模型进行订正。

2) 提出的订正模型公式为

3) 将活动积温模型及订正模型分别应用于春玉米发育期预报时,订正模型取得了较好的预报效果。分别利用1981—2010年及2011—2017年数据进行回代及预报发现,订正模型对抽雄期的预报结果改进不明显,对成熟期的预报结果较原活动积温模型在回代及预报检验中分别提高3.78 d和1.1 d。

本文利用1981—2010年的温度数据计算积温进行发育期回代,发现原模型和订正模型预报的预报时间均不准确,部分发育期预报相差达10 d以上,这与东北地区秋季的低温冷害相关。由表 5可见,在预报过程中会出现预报时间普遍提前或延后的现象,如在长岭站和庄河站的抽雄-成熟阶段,除了可能与冷害、冻害等自然灾害有关外,积温的年际变化和品种改变均可能导致这种情况发生。文献[32]表明,随着气候变暖,玉米营养生长阶段时间有缩短的趋势,生殖生长阶段趋向于增加,这可以解释表 6、表 7中的预报结果,出苗-抽雄阶段预报较实际延后,抽雄-成熟阶段预报较实际提前(如长岭站)。研究发现,1981—2017年庄河站抽雄-成熟阶段活动积温变化中(图略),活动积温年际间总体变化趋势明显增加。这种现象并非个例,会导致对于成熟期预报结果普遍提前。同时有研究表明东北地区大于等于10℃积温从20世纪70年代开始逐渐上升,且在黑龙江省有明显的积温突变性增加的现象[33-34]。由于订正模型和活动积温模型通过多年积温平均值作为指标进行预报,因此,计算指标时积温年份跨度越大,预报年份与指标计算年份间隔越久,模型预报误差可能越大。针对这些问题,仍需进一步研究。

本文考虑了年际间、站点间的积温差异,以及环境因子对于积温稳定性的干扰,在研究中影响积温差异的最主要因子可能是品种。品种不同可能导致作物发育达到下一发育期所需积温不同,影响到积温模型的发育期预报,在使用积温模型预报时也需要考虑当地是否大规模改变了种植品种等因素。

本文仅对于东北地区5个种植春玉米的站点进行了发育期的预报验证,若应用于生产实践仍需在多地域验证其效果。同时,积温稳定性受光、水、日较差、夜温等因素影响,可综合考虑多因子对积温的影响,完善积温订正模型。

| [1] |

王培娟, 韩丽娟, 周广胜, 等. 气候变暖对东北三省春玉米布局的可能影响及其应对策略. 自然资源学报, 2015, 30(8): 1343-1355. |

| [2] |

张丽敏, 张淑杰, 郭海, 等. 东北春玉米适宜生长期农业气候资源变化及其影响分析. 江西农业学报, 2018, 30(2): 93-99. |

| [3] |

陈峪, 黄朝迎. 气候变化对东北地区作物生产潜力影响的研究. 应用气象学报, 1998, 9(3): 314-320. |

| [4] |

陈鹏狮, 于文颖, 纪瑞鹏, 等. 辽宁地区玉米生长发育及产量对温度和降水的响应. 中国农学通报, 2014, 30(27): 175-181. |

| [5] |

王永光, 艾孑兑秀. 东北地区≥ 10℃有效积温的分析及预报. 中国农业气象, 1997, 18(3): 39-44. |

| [6] |

Sacks W J, Kucharik C J. Crop management and phenology trends in the US Corn Belt:Impacts on yields, evapotranspiration and energy balance. Agric For Meteorol, 2011, 151(7): 882-894. DOI:10.1016/j.agrformet.2011.02.010 |

| [7] |

钱拴, 陈晖, 王良宇. 全国棉花发育期业务预报方法研究. 应用气象学报, 2007, 18(4): 539-547. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2007.04.015 |

| [8] |

屈振江, 周广胜, 魏钦平. 苹果花期冻害气象指标和风险评估. 应用气象学报, 2016, 27(4): 385-395. |

| [9] |

秦剑. 气候因子与云南粮食生产的关系. 应用气象学报, 2000, 11(2): 213-220. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2000.02.011 |

| [10] |

Hou P, Liu Y, Xie R Z, et al. Temporal and spatial variation in accumulated temperature requirements of maize. Field Crops Research, 2014, 158: 55-64. DOI:10.1016/j.fcr.2013.12.021 |

| [11] |

Kilpelainen A, Gregow H, Strandman H, et al. Impacts of climate change on the risk of snow-induced forest damage in Finland. Climatic Change, 2010, 99(1/2): 193-209. |

| [12] |

马兴祥, 邓振镛, 李栋梁, 等. 甘肃省春小麦生态气候适宜度在适生种植区划中的应用. 应用气象学报, 2005, 16(6): 820-827. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2005.06.014 |

| [13] |

Real A C, Borges J, Cabral J S, et al. Partitioning the grapevine growing season in the Douro Valley of Portugal:accumulated heat better than calendar dates. Int J Biometeor, 2015, 59(8): 1045-1059. DOI:10.1007/s00484-014-0918-1 |

| [14] |

全国杂交水稻气象科研协作组. 杂交水稻制种花期相遇的积温稳定性研究. 气象, 1981, 7(1): 23-26. |

| [15] |

肖静, 李楠, 姜会飞. 作物发育期积温计算方法及其稳定性. 气象研究与应用, 2010, 32(2): 64-67. DOI:10.3969/j.issn.1673-8411.2010.02.020 |

| [16] |

吴玉洁, 叶彩华, 姜会飞, 等. 不同积温计算方法作物发育期模拟效果比较. 中国农业大学学报, 2016, 21(10): 117-126. |

| [17] |

李蕊, 郭建平. 东北春玉米非线性积温模型参数改进. 应用气象学报, 2018, 29(2): 154-164. |

| [18] |

朱伯伦. 积温的不稳定性及其订正. 贵州农业科学, 1985(1): 63-64. |

| [19] |

陶炳炎. 关于杂交水稻制种积温指标的稳定性. 南京气象学院学报, 1980(2): 199-210. |

| [20] |

沈国权. 当量积温及其应用. 气象, 1981, 7(7): 23-25. |

| [21] |

朱海霞, 李秀芬, 王萍, 等. 黑龙江省水稻生长季积温计算方法. 应用气象学报, 2017, 28(2): 247-256. |

| [22] |

李蕊, 郭建平. 东北春玉米积温模型的改进与比较. 应用气象学报, 2017, 28(6): 678-689. |

| [23] |

李有, 董中强, 宋贤明. 积温学说的不稳定性和修正式的评价. 华北农学报, 1993, 8(增刊Ⅰ): 93-96. |

| [24] |

Robeertson W G.Development of Simplified Agroclimatic Procedures for Assessing Temperature Effects on Crop Development.Manila: Philippine Weather Breau, 1970: 327-343.

|

| [25] |

高亮之, 金之庆, 黄耀, 等. 水稻计算机模拟模型及其应用之一水稻钟模型——水稻发育动态的计算机模型. 中国农业气象, 1989, 10(3): 3-10. |

| [26] |

刘玲, 郭建平, 高素华. 低温、干旱并发对玉米影响的评估研究. 气象, 2006, 32(4): 116-120. DOI:10.3969/j.issn.1000-0526.2006.04.021 |

| [27] |

张建平, 赵艳霞, 王春乙. 不同时段低温冷害对玉米灌浆和产量的影响模拟. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2012, 40(9): 115-121. |

| [28] |

包义清, 单传奇. 浅谈玉米花粒期的管理技术. 农民致富之友, 2015(9): 147. DOI:10.3969/j.issn.1003-1650.2015.09.144 |

| [29] |

Xu Y H, Guo J P, Zhao J F, et al. Scenario analysis on the adaptation of different maize varieties to future climate change in Northeast China. J Meteor Res, 2014, 28(3): 469-480. DOI:10.1007/s13351-014-3141-4 |

| [30] |

王宗明, 张柏, 张树清, 等. 松嫩平原农业气候生产潜力及自然资源利用率研究. 中国农业气象, 2005, 26(1): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1000-6362.2005.01.001 |

| [31] |

朱其文, 张丽, 孙霞. 吉林省初霜中长期预报方法研究. 吉林气象, 2003(增刊Ⅰ): 22-25. |

| [32] |

崔耀平, 路婧琦, 刘素洁, 等. 我国春玉米物候变化趋势及其与水热条件的关系. 水土保持通报, 2018, 38(2): 82-86. |

| [33] |

毛恒青, 万晖. 华北、东北地区积温的变化. 中国农业气象, 2000, 21(3): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1000-6362.2000.03.001 |

| [34] |

季生太, 杨明, 纪仰慧, 等. 黑龙江省近45年积温变化及积温带的演变趋势. 中国农业气象, 2009, 30(2): 133-137. DOI:10.3969/j.issn.1000-6362.2009.02.002 |

2019, 30 (5): 577-585

2019, 30 (5): 577-585