2. 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044;

3. 上海区域气候中心, 上海 200030;

4. 中国科学院大气物理研究所, 北京 100029

2. Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044;

3. Shanghai Regional Climate Center, Shanghai 200030;

4. Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

每年随着东亚夏季风的北推和南撤, 我国华南、长江流域、华北地区、华西地区等相继进入降水集中期[1],分别形成当地的雨季, 由于气候特色鲜明,又称为降水气候事件,先后有华南前汛期、梅雨、华北雨季、华西秋雨等。东亚夏季风的强弱与雨季的强弱往往决定着我国汛期的旱涝布局[2-3],而雨季开始和结束早晚又联结着我国汛期旱涝的次季节至季节尺度演变信息[4-7],因此,雨季起止、强度的特征和预测与多时间尺度的环流演变及外强迫因子密切相关。做好各地雨季的监测和预测既具有科学意义,又与我国的农业生产、防汛抗旱部署密切相关,还具有重要的应用价值。

在中国气象局国家气象科技创新工程项目“次季节至季节气候预测和气候系统模式”等项目的支持下,国家气候中心组织开展了针对东亚地区季节内雨季(降水气候事件)的监测诊断和预测研发。力求以机理分析和动力模式预测为基础,揭示我国汛期降水进程主要模态的年际特征和变化机理,发展主要气候事件的强度、进程的趋势预测模型。

在研发过程中遇到的首要问题是雨季自身的定义和监测。许多研究者根据自己的需求和研究目标从不同角度定义雨季的强度和起止特征,各省业务部门根据自己的地理位置、气候特征及服务需求定义雨季的监测标准,标准不统一使气象部门针对公众的服务易出现分歧。中国气象局组织国家级和省级业务部门以及科研院所的专家针对华南前汛期、梅雨、华北雨季、华西秋雨等联合开展了监测指标的研发,确定了雨季监测业务标准①-④,建立了国家级和省级业务相对统一的监测指标体系。本文主要基于该业务标准进行监测和进一步的诊断预测研究。表 1为基于各雨季监测标准后获取的雨季基本气候特征。

① 中国气象局预报与网络司.关于印发《华南汛期监测业务规定(试行)》的通知(气预函〔2014〕2号).2014.

② 中国气象局预报与网络司.关于印发《梅雨监测业务规定》的通知(气预函(2014)28号).2014.

③ 中国气象局预报与网络司.关于印发《华北雨季监测业务规定(试行)》的通知(气预函(2014)117号).2014.

④ 中国气象局预报与网络司.关于印发《华西秋雨监测业务规定(试行)》的通知(气预函(2015)2号).2015.

|

|

表 1 汛期内我国不同雨季的主要气候特征 Table 1 Climate features of different regional rainy seasons |

根据中国雨季进程的气候特征,从南向北依次介绍华南前汛期、梅雨、华北雨季和华西秋雨的主要气候特征,以及针对雨季的监测诊断和预测研发进展,最后给出近4年的雨季预测在业务中的应用情况。如无特别说明,文中涉及的气候态均指1981—2010年平均。

1 华南前汛期华南是我国年雨量最充沛、雨季最长的地区。受热带季风和副热带季风共同作用及台风降水影响,华南地区降水季节循环呈典型的双峰型变化特征[8],其中第1个降水峰值出现在4—6月,该时段被称为华南前汛期,占全年降水量的近50%,是华南地区的主汛期。4—6月的前汛期降水按照降水性质不同分为夏季风爆发前的锋面降水和夏季风爆发后的季风降水[9-10]。

根据华南汛期监测业务规定①,国家气候中心建立了华南前汛期开始、结束、强度的实时业务监测(广东、广西、福建和海南共261个站点)。

华南前汛期平均入汛和出汛时间分别为4月6日和7月4日,整个前汛期平均持续89 d(表 1),与以往各类定义所得的结果总体一致[11-13]。华南前汛期开始和结束时间表现出明显的年际变化特征。开始日的标准方差是18 d,最早和最晚入汛日相差超过2个月。前汛期结束日期的标准方差是15 d,最早和最晚结束日相差超过1个月。开汛时间早晚与3—4月华南地区降水关系密切,开汛偏早(晚),对应3—4月华南降水偏多(少)[13]。

Gu等[14]使用前汛期入汛至出汛这一时段的华南地区261个站点平均降水量的累积值作为反映前汛期总降水量的指标,这一指标的历史序列显示华南前汛期降水量的年际变化非常明显,降水量最多为1071 mm(1997年)、最少为430 mm(1991年)。从降水量空间分布看,在前汛期偏涝年份华南大部地区降水量超过800 mm,降水大值中心位于广东省,降水量超过1600 mm;相反,在少雨年华南大部地区降水量仅为500~600 mm,最大值不超过1000 mm。前汛期偏涝和偏旱年降水的差异非常明显,尤其是在广东省附近相差超过600 mm。已有研究指出,华南前汛期旱涝的年际变化特征非常明显[15-16],显著周期约为2~4年。马慧等[17]认为前汛期降水还表现出明显的年代际变化特征,20世纪50年代前期、60年代中期到80年代初为前汛期多雨期。但1981年以来前汛期降水量并未表现出显著(达到0.01显著性水平)增加或减少的线性趋势[14],与以往研究[18-19]的结论不完全一致。

从环流特征看,华南前汛期降水的年际变化主要受到200 hPa青藏高原东部异常气旋及反气旋、西太平洋副热带高压(简称副高)强度和位置、以及850 hPa菲律宾附近异常反气旋、气旋的显著影响[14]。从气候平均200 hPa风场(图 1a)看,华南前汛期期间在东亚副热带地区35°~40°N附近为一个西风急流区,在其南侧15°N附近则为东风急流区,在东、西风急流之间、中印半岛上空为一个气旋式环流。从多雨年、少雨年200 hPa风场的差值合成场(图 1b)看,在前汛期多雨年,副热带西风急流和东风急流都明显减弱,在青藏高原东部附近存在一个异常的气旋式环流,说明中印半岛上空的反气旋也明显减弱。相应的在500 hPa,多雨年西太平洋副高强度较常年平均偏强、位置较常年平均偏西偏南(图 1c)。在850 hPa,多雨年在菲律宾附近存在一个异常的反气旋式环流(图 1e),这种异常形势加强了南海至华南地区的偏南风(图 1d),并从以下两个方面影响前汛期降水:一方面有利于更多的水汽从中印半岛附近输送至华南地区,从而有利于降水的增加;另一方面由于中印半岛大气温度高于南海和华南地区,这样的形势有利于暖平流输送至华南,从而增大华南地区大气的不稳定度(图 1f),有利于异常上升运动和降水的增多。覃武等[20]、苗春生等[21-22]均指出,东亚副热带西风急流和西太平洋副高等系统对前汛期降水有显著影响,与上述结论一致。伍红雨等[13]研究进一步指出,西太平洋副高对前汛期的影响不仅体现在降水量,而且对入汛时间也有明显影响,当副高偏强偏西(偏弱偏东)时,前汛期开汛偏早(晚)。

|

|

| 图1 华南前汛期期间气候平均的200 hPa风场(a),降水偏多和偏少年200 hPa风场的差值合成(b),气候平均(黑色等值线)、降水偏多(蓝色等值线)和偏少(红色等值线)年500 hPa等压面上5875 gpm等值线(c),气候平均的850 hPa风场(d),降水偏多和偏少年850 hPa风场的差值合成(矢量)及气候平均850 hPa气温(等值线, 单位:℃)(e),降水偏多和偏少年700 hPa对流不稳定度的差值合成(单位:10-5 K·Pa-1, 等值线间隔为2)(f)[14] (图 1b、图 1e、图 1f中黄色表示正相关,蓝色表示负相关,填色区浅、中、深表示达到0.1, 0.05, 0.01显著性水平) Fig.1 Features of pre-rainy season in South China(from Reference [14]) (a)the climatology of 200 hPa wind, (b)composite anomalies of 200 hPa wind between wet and dry years, (c)the location of the western Pacific subtropical high(indicated by 5875 gpm contour) for the climatology (the black line), wet years(the blue line), and dry years(the red line), (d)the climatology of 850 hPa wind, (e)composite anomalies of 850 hPa winds(the vector) between wet and dry years overlaid with the climatology of 850 hPa air temperature(the contour, unit:℃), (f)composite anomalies of 700 hPa convective instability between wet and dry FRS years(unit:10-5 K·Pa-1, the interval is 2) (the yellow and the blue denote positive and negative correlations, respectively, and the light, middle, dark shaded denote passing tests of 0.1, 0.05, 0.01 levels) | |

除副热带环流系统之外,已有研究还揭示出中高纬度环流系统对前汛期降水年际变化的可能影响,这些研究表明:当东北冷涡活跃[21, 23]、乌拉尔山附近为异常高压[20, 24]或东亚大槽加深时,华南地区北侧常常出现气旋性的低压系统[2],这种大气环流的配置有利于高纬度地区的冷空气向南侵袭[25],从而导致冷暖空气在华南地区交汇辐合,引起前汛期降水偏多。

此外,还有研究指出一些前期环流因子可能对华南前汛期降水的变异有指示意义,如徐淑爱[26]指出,冬季风对后期春季和初夏的环流影响显著,冬季风强年,初夏西太平洋副高位置偏北,西伸脊点偏东,华南及珠江三角洲前汛期降水偏少。蔡学湛等[27]的研究则显示,前期冬季西太平洋暖池附近对流活动可能会通过异常Hadley环流影响到前汛期的旱涝。黄先香等[28]则指出前期1月印度北部和3月西北太平洋风场异常是预测华南前汛期旱涝的前兆信号。

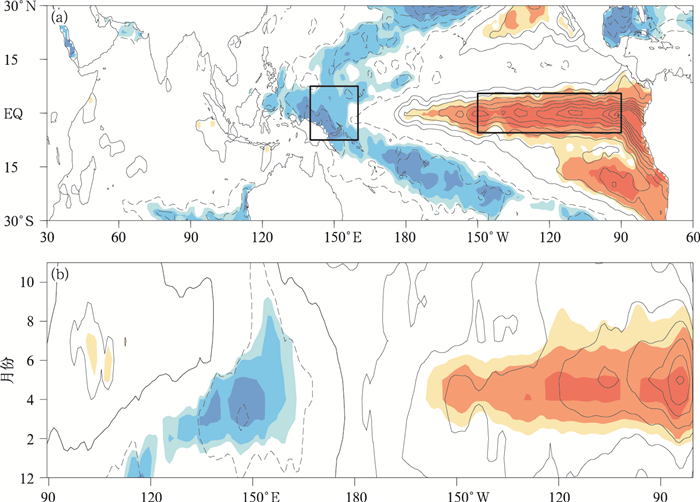

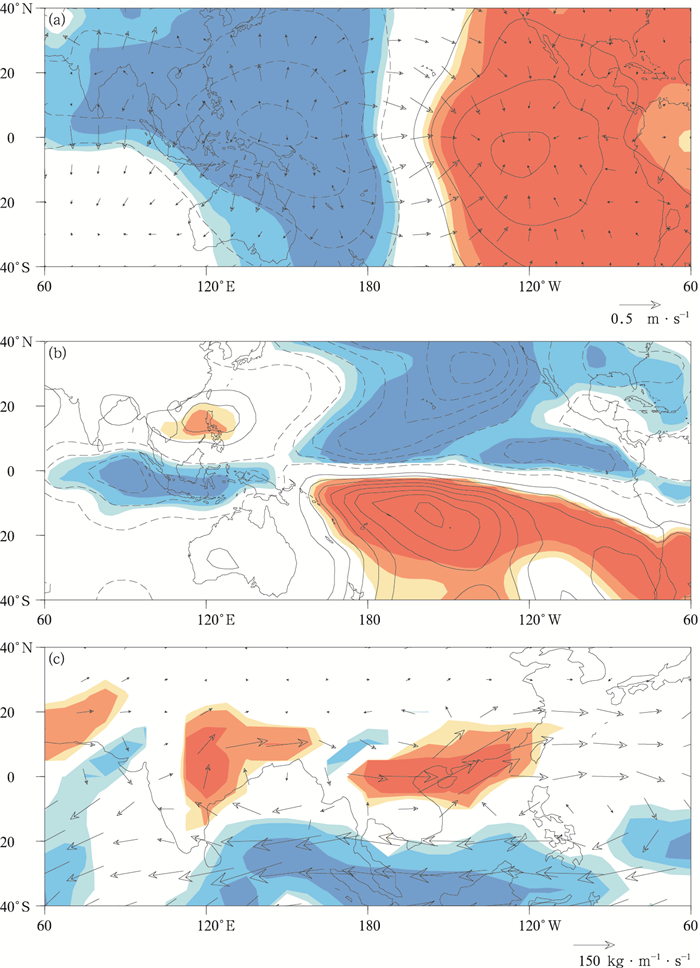

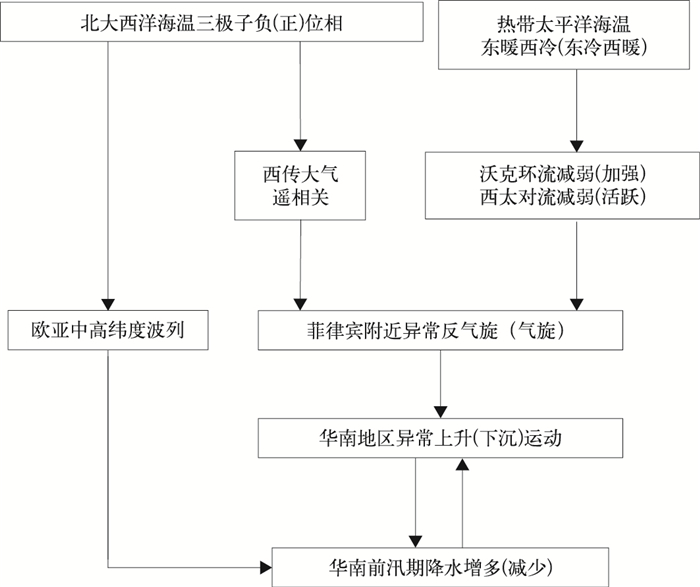

Gu等[14]利用国家气候中心定义的前汛期指标研究了海温对前汛期降水的影响,结果显示:热带太平洋海温异常与前汛期降水关系密切(图 2a),是前汛期降水的重要外强迫因子之一。当热带太平洋海温东暖西冷(东冷西暖)时,前汛期降水偏多(少)。从热带海温的逐月演变特征(图 2b)看,海温与降水的这种关系从2月开始显著,在4月和5月达到最大,并一直持续至6月。根据降水与海温的显著相关区域(图 2a),将热带东太平洋(5°S~5°N,90°~150°W,右侧黑色框区域)和西太平洋(7.5°S~7.5°N,140°~160°E,左侧黑色框区域)标准化海温距平之差作为热带太平洋东西海温差指数IEWC,并将该指数作为指示前汛期降水异常的重要指标。利用IEWC对各项环流特征量进行回归分析,进一步研究热带太平洋东西海温差影响前汛期降水的可能机制,指出当热带太平洋东暖西冷时,有利于低层热带东太平洋(西太平洋)大气辐合(辐散),Walker环流减弱(图 3a);西太平洋地区附近由于对流活动受到抑制、非绝热加热减弱,因而可通过激发大气中的Rossby波使菲律宾附近出现异常的反气旋式环流(图 3b),从而导致南海至华南地区出现异常西南风,有利于更多的暖湿气流输向华南地区(图 3c),使降水偏多。强学民等[29]研究曾指出,西太平洋暖池海温对前汛期降水有显著影响,但Gu等[14]研究指出,热带太平洋东西海温差指标比单独考虑西太平洋海温能够更好地解释前汛期降水的异常变化。除热带海温之外,中高纬度海气系统对于华南前汛期降水也有显著影响,如Li等[30]研究指出,前汛期降水的年际变率不仅仅来源于热带海洋,同时也受到春季北大西洋中高纬度海温三极子模态的显著影响。北大西洋海温三极子对前汛期降水的影响主要是通过以下两种途径实现:一方面春季北大西洋三极子可以持续至初夏,并通过激发欧亚大陆上空的遥相关波列影响东亚中高纬度环流,从而引起前汛期降水的变化;另一方面,北大西洋三极子也可以通过西传大气遥相关影响到菲律宾附近的异常反气旋,从而导致前汛期降水的异常变化。由此可见,热带太平洋海温和北大西洋海温是华南前汛期降水年际变率的重要来源。热带海温可以通过影响西太平洋附近的对流活动,激发菲律宾附近的异常反气旋,从而影响华南地区降水,而北大西洋海温除了可以直接通过欧亚中高纬度大气遥相关波列影响前汛期降水之外,也可能通过西传的大气遥相关影响到菲律宾附近异常反气旋[31],从而对降水产生影响(图 4)。此外,也有研究指出,孟加拉湾附近海温[2]和南海海温[13]也与前汛期降水存在显著的相关关系,但这些海温因子影响降水的机制还有待进一步研究。

|

|

| 图2 华南前汛期降水偏多、偏少年海温异常的差值合成(单位:℃,等值线间隔为0.2)[14] (a)春季海温,(b)逐月热带(7.5°S~7.5°N)海温(填色说明同图 1) Fig.2 Composite anomalies of sea surface temperature(SST) between wet and dry years of pre-rainy season in South China(unit:℃, the interval is 0.2)(from Reference [14]) (a)SST in spring, (b)monthly tropical SST averaged over 7.5°S-7.5°N(the shaded is the same as in Fig. 1) | |

|

|

| 图3 根据1981—2015年春季热带太平洋东西海温差指数回归的850 hPa速度势(等值线,单位:105 m2·s-1)和辐散风场(矢量)(a),850 hPa流函数(单位:105 m2·s-1,等值线间隔为2)(b)和整层积分的水汽通量(c)[14](填色说明同图 1) Fig.3 Regression of 850 hPa velocity potential(the contour, unit:105 m2·s-1, the interval is 2) and divergent wind (the vector)(a), 850 hPa stream function(unit:105 m2·s-1, the interval is 2)(b), and column integrated water vapor flux(c) on the normalized spring mean IEWC for the period of 1981-2015(from Reference [14])(the shaded is the same as in Fig. 1) | |

|

|

| 图4 影响华南前汛期降水年际变异的关键因子物理概念图 Fig.4 The concept map of key factors which impact annual variability of pre-rainy season in South China | |

在年代际尺度上,前汛期降水的变化可能也受到海温的调制作用。王彦明等[32]、章开美等[33]的研究指出,在太平洋年代际振荡(PDO)冷位相年,华南前汛期发生典型持续性暴雨过程的概率比PDO暖位相年大,且暴雨强度偏强,持续时间偏长。

此外,还有研究指出,积雪和极冰对华南前汛期可能产生影响,高原雪盖异常可能是通过改变海陆热力差异影响春季至初夏东亚夏季风,多雪年有利于夏季风爆发晚、前汛期降水多[34]。当南极海冰面积增大时,华南前汛期降水增加,反之亦然。海冰对前汛期的影响可能与南半球低纬度(0°~30°S)气旋活动有关[35-36]。有关各因子对华南前汛期年际和年代际变化的影响和机制还有待更多深入研究。

2 中国梅雨一般情况下,伴随着西太平洋副高第1次北跳之后,江南、长江中下游依次入梅,梅雨是东亚大气环流季节内变化的典型阶段。长期以来,有关梅雨的定义和监测标准有很大分歧,分歧的焦点在于是以天气实况为主还是以环流调整为主或二者兼顾来划分入梅、出梅日期[37-38]。各地区标准不同,造成所得结果的可比性较差[39-44],也导致在预报服务中的不一致。2014年5月中国气象局组织专家充分论证和试验性应用后,发布了中国《梅雨监测业务规定》②,新规定中以区域内各监测站的降水条件为主,西太平洋副高脊线、日平均温度、南海夏季风爆发时间等条件为辅,确定入梅、出梅、梅雨期长度、梅雨量和强度等特征,并按照气候类型将梅雨监测区域分为江南、长江中下游、江淮3个区域,作为国家级和相关省级气象部门开展梅雨监测预测业务的依据。该标准全面考虑了梅雨的天气要素和环流演变以及我国梅雨的空间差异特征。

根据监测规定,平均而言,江南区较长江中下游区偏早1周,而长江中下游区较江淮区偏早1周(表 1)。3个区域梅雨入梅日存在显著的年际变化。1951—2015年江南入梅日的标准差为8 d,入梅最早和最晚可相差47 d,长江中下游入梅日的标准差为11 d,江淮入梅日的标准差为11 d。3个区域入梅时间在年际尺度上较一致,还存在显著的年代际变化,但是无明显长期变化趋势。3个区域的入梅日与各自的梅雨期日数及梅雨量的相关系数均达到0.001显著性水平,表明入梅早晚与梅雨期的长短及梅雨量的多寡均有密切关系。入梅偏早(晚),梅雨期容易偏长(短)、同时梅雨量偏多(少)。从侧面反映了研究入梅早晚的影响系统和预测信号的重要意义[45]。

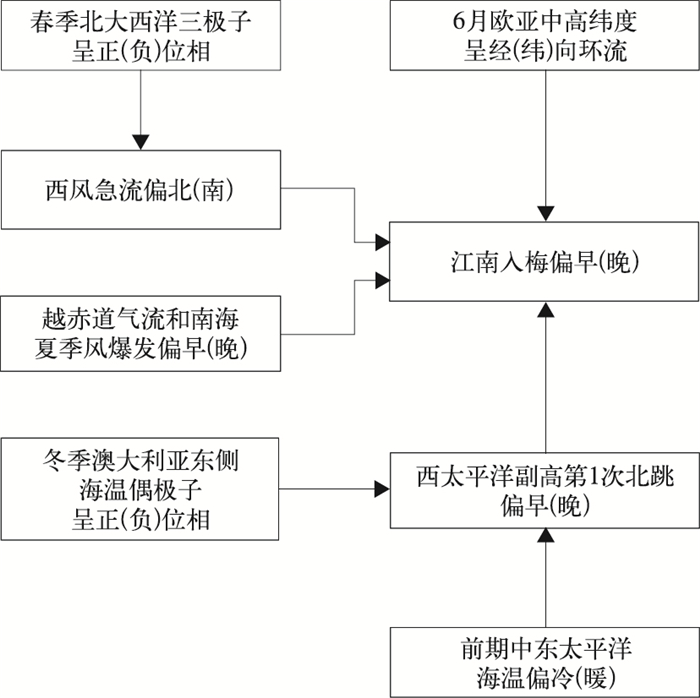

叶笃正等[46]、陶诗言等[47]很早就指出,印度西南季风爆发与东亚入梅有密切关联。文献[48-50]梳理了东亚夏季风系统的关键成员,认为东亚夏季风的异常活动可造成关键成员的偏北或偏南,从而影响到江淮流域的入梅早晚及持续时间。由于3个梅雨区中,一般江南入梅最早,赵俊虎等[45]利用《梅雨监测业务规定》中的入梅日期资料,以江南入梅为代表,重点研究了江南入梅早晚与同期(5—6月)大气环流及前期海表温度变化的关系。结果表明:江南入梅偏早(晚)年,对流层高层至低层的同期大尺度环流存在明显的差异。入梅偏早(晚)年,高层南亚高压和东亚副热带西风急流(西风急流)的建立较早(晚),强度较强(弱),南亚高压北移到高原上空亦偏早(晚),西风急流北跳偏早(晚);中层中高纬度经向环流较强(弱),而西北太平洋副高第1次北跳偏早(晚);低层索马里越赤道气流建立较早(晚),强度较强(弱),西太平洋为反气旋(气旋)式距平环流。冬春季海表温度的异常是影响入梅早晚的重要预测信号:当冬季东太平洋海表温度为负(正)距平、澳大利亚东侧海表温度偶极子为正(负)位相、及春季北大西洋三极子处于正(负)位相时,江南入梅偏早(晚)。其中入梅前一年12月澳大利亚东侧海表温度偶极子和当年3月北大西洋三极子与江南入梅关系最为密切(图 5)。

|

|

| 图5 江南入梅早晚影响系统概念图[45] Fig.5 The concept map of impact system on Meiyu onset date over regions south of the Yangtze River(from Reference [45]) | |

相比入梅、出梅早晚的研究,影响梅雨量异常的研究更加丰富,涉及影响梅雨的季风环流、中高纬度环流、ENSO循环、西太平洋热力状况、雪盖、极冰等因子[49, 51-58],反映出各因子对梅雨年际变化的影响。Li等[59]研究指出,梅雨-Baiu锋是东亚调节季风降水的主要天气系统,在多个时空尺度上表现出明显的变异性。Sampe等[60]研究了中国梅雨-Baiu雨带的大尺度动力学:西风急流对环境的强迫。该研究揭示了西风急流是梅雨-Baiu的一个重要影响因素,西风急流通过引导瞬态涡流,通过对流不稳定性和绝热上升气流产生有利于对流的环境维持梅雨-Baiu雨带。Gu等[61]研究表明,在年代际时间尺度上冬季北大西洋三极子模态与我国梅雨量和梅雨期长度联系紧密。梅雨预测方法主要有物理统计模型预测和气候模式预测两种方法。

梁萍等[62]对梅雨量变化的物理机制研究发现,梅雨的年代际、年际以及季节内变化的影响因子和物理机制存在差异,在实际业务中需要综合考虑多因子多尺度共同作用的结果。采用梅雨监测新规定,以长江中下游区域梅雨为代表,分析了该区域梅雨的多时间尺度变化特征,从海洋外强迫影响因子角度探讨了梅雨的可预报性来源,进一步综合海洋背景变率建立预测模型。研究显示长江梅雨呈现周期为3~4年、6~8年、12~16年、32年、64年的多时间尺度变化分量和长期减少趋势(图 6)。其中,3~4年准周期变化是梅雨异常变化的主要分量。梅雨的干湿位相转变受12~16年的准周期变化调制,极端涝年易出现在12~16年准周期变化湿位相和3~4年变化分量峰值位相叠加的情况。长江梅雨的各准周期变化分量有不同的海洋外强迫背景,是梅雨可预报性的重要来源。与年际变化分量相关联的海温关键区主要分布于热带,而与年代际-多年代际变化分量相联系的海温关键区则来自中高纬度。3~4年准周期变化分量的海洋外强迫强信号随季节变化由前冬的ENSO转为春末夏初的印度洋偶极子(IOD)。6~8年和12~16年准周期变化分量的海洋强迫关键区主要位于太平洋, 准32年和准64年周期振荡则受北太平洋多年代际变化(PDO)和北大西洋多年代际变化(AMO)的共同影响。梅雨的长期变化趋势则与全球变暖背景及以PDO为代表的年代际海洋外强迫因子相联系。

|

|

| 图6 长江梅雨异常值的5个准周期变化分量和1个趋势项分量[62] Fig.6 Five quasi-periodic components and one trend component of anomalies of Meiyu over the Yangtze River(from Reference [62]) | |

将梅雨各变化分量作为预测对象分别建模,进一步构建梅雨异常预测统计模型。各分量的预测因子和权重系数如表 2所示。采用该模型对近5年梅雨预测进行独立样本检验,有较好的回报效果,验证了梅雨异常年际分量可预报性的稳定性以及基于多时间尺度分离建立梅雨预测模型的优越性。进一步还需考虑海温以外的其他外强迫信号对梅雨量多尺度异常的贡献。

|

|

表 2 梅雨预测模型的预测因子及权重系数[62] Table 2 Predictors and weight coefficients of Meiyu prediction model(from Reference [62]) |

Huang等[63]评估了国家气候中心大气环流模式(BCC_AGCM2.0.1)对梅雨期长江—淮河流域降水及环流的预测技巧。结果表明,BCC_AGCM2.0.1能够合理再现长江—淮河流域梅雨的空间格局。然而,与观测相比,模式低估(高估)了暴雨和强(中、轻)降水;模式预测梅雨平均开始于6月初,比观测的气候平均约偏早20 d;梅雨持续时间为15 d,比观测时间约偏短5 d。这表明模式对梅雨的预测还存在一定偏差。此外,Zhu等[64]利用MIROC_Hires耦合模式,研究了未来变暖的情景下梅雨系统的变化,并探讨了将不均匀变暖与梅雨系统变化联系起来的可能因素。利用动力气候模式评估对梅雨的多时间尺度模拟和预测能力并在业务中应用是一个重要发展方向。

3 华北雨季7月第2~3候,3个区域梅雨相继结束,副高第2次北跳,华北雨季开始。中国气象局预报与网络司2014年制定了华北雨季监测标准③。监测覆盖了山西、北京、天津、河北和内蒙古的部分地区。根据该监测数据,华北雨季平均开始时间为7月18日,平均结束时间为8月18日,平均持续时间为32 d,平均降水量为136 mm(表 1),占华北夏季总降水量的50%。

华北夏季降水与东亚夏季风的强度有很好的对应关系[65-67]。另外,南海夏季风爆发偏早,有利于东亚夏季风偏强,华北和东北夏季降水正常或偏多[68]。印度夏季风和华北夏季降水也有很好的正相关关系[69-71],但印度季风降水和华北季风降水的协同变化是有条件的,受到对流层中高层环半球遥相关型(CGT)波列的影响[72]。此外,还有中高纬度环流异常型[73-75]、高空急流位置[76-77]、南亚高压的东西位置、北极涛动、南极涛动、亚洲—太平洋涛动、索马里和澳大利亚越赤道气流的协同变化等也对华北夏季降水有影响[78-82]。

在外强迫信号方面,首先值得关注的是ENSO循环的影响[56, 83-84]。但ENSO的类型、强度、爆发时间、结束时间、衰减过程不同,对后期夏季降水的影响也不一致[85-94]。除ENSO以外,还有印度洋不同模态[95]、高原积雪[96-98]、极冰[99-100]等异常也会对华北雨季强度有一定影响。

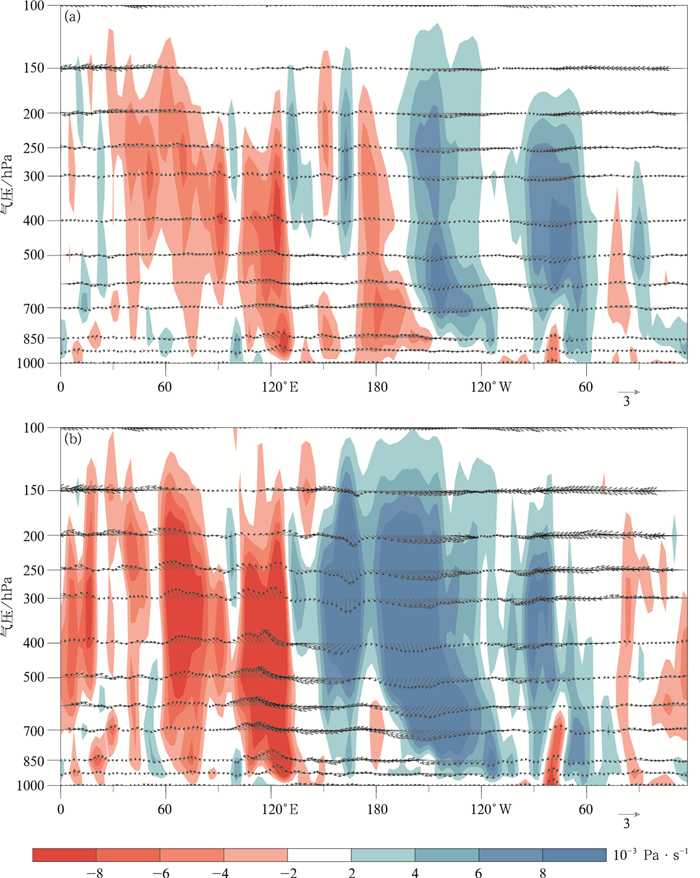

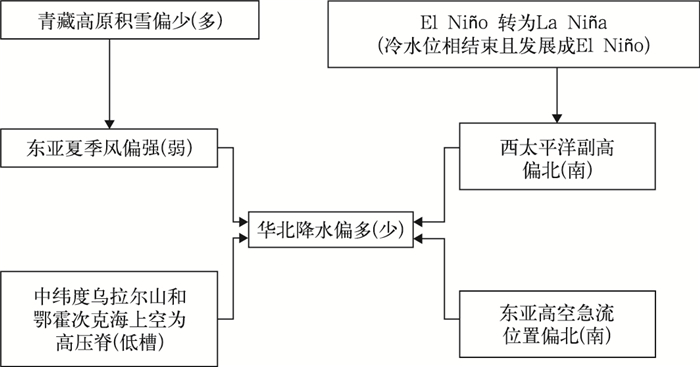

于晓澄等[101]利用国家气候中心华北雨季监测资料分析了华北雨季开始早晚的气候特征,及其与大气环流系统和关键区域海表温度的关系。结果表明:华北雨季开始时间偏早(晚),与西太平洋副热带高压第2次北跳偏早(晚)、东亚副热带西风急流建立偏早(晚)、东亚夏季风北进提前(滞后)等环流系统的年际变化关系密切。华北雨季开始早(晚)还与春夏季热带印度洋海表温度一致模态(IOBW)为负(正)值、赤道中东太平洋海表温度为负(正)值的相关关系显著且稳定。一般在Niño3.4指数和IOBW指数为正值时,贝加尔湖大陆高压偏强,副高偏强、偏南,东亚夏季风偏弱,从而导致华北雨季开始偏晚。赵树云等[102]利用国家气候中心华北雨季的监测数据分析了华北雨季降水异常偏多(少)年对应的典型大气环流和ENSO演变特征。发现华北雨季降水异常偏多年通常发生在El Niño结束且当年转为La Nia的年份,这种情况下盛夏500 hPa高度场上日本海到渤海的正位势高度距平加强,热带Walker环流加强,均比单纯的El Niño衰减年更符合华北雨季降水偏多年的典型环流特征(图 7)。而华北雨季降水异常偏少年通常发生在赤道中东太平洋冷水位相结束且当年发展成El Niño事件的年份。因此,在业务预测过程中需要关注ENSO事件前期的变化速度以及未来可能的演变特征。根据已有研究成果,主要外强迫信号和关键环流系统对华北雨季降水强度年际变率影响的物理概念如图 8所示。

|

|

| 图7 1961—2015年El Niño衰减年(a)和El Niño转为La Nia年(b)合成的7—8月5°S~5°N平均垂直速度距平(填色)和纬向-垂直剖面上风场距平(矢量)[102] Fig.7 Zonal-vertical cross section of composites of 5°S-5°N averaged vertical velocity anomalies (the shaded) and the schematic diagram of wind fields anomalies(the vector) in Jul-Aug for El Niño decaying years(a) and years El Niño switched to La Nia(b) during 1961-2015(from Reference [102]) | |

|

|

| 图8 影响华北雨季降水强度年际变化的关键因子物理概念图 Fig.8 The concept map of key factors impacting annual variability of rainy season in North China | |

4 华西秋雨

一般在8月中下旬,随着华北雨季的结束,东亚夏季风系统开始南撤,中国东部地区雨季结束,秋高气爽;然而此时西南季风及其带来的水汽输送仍然较强,同时中高纬冷空气活动开始活跃,使华西地区由于冷暖空气交汇出现仅次于夏季的降水次峰值,称为秋雨。

长期以来,华西秋雨没有统一的业务监测标准。2015年中国气象局预报与网络司印发华西秋雨监测业务规定④,为华西秋雨的监测预测业务打下基础。根据华西秋雨的气候区域特征,监测区域分为南、北两个区,南区主要包括湖北西部、湖南西部、重庆、四川东部、贵州北部以及陕西南部部分地区;北区主要包括陕西南部大部、宁夏南部和甘肃南部。根据该标准,华西秋雨北区的平均开始时间为9月8日,结束时间为10月13日;南区则分别为9月9日和10月31日。每年以南、北两区域中秋雨开始最早区的秋雨开始日作为华西秋雨开始日,平均为8月31日,最早和最晚相差1个月;以秋雨结束最晚的区域结束日作为华西秋雨的结束日,平均为11月1日,最早和最晚相差近2个月,年际变率很大(表 1)。

华西秋雨除年际变化特征外,还存在较为显著的年代际变化特征。已有研究认为, 华西秋雨总体具有准12年周期[103],9月和10月分别有8年和17年以及13年的周期[104]。白虎志等[105]指出,20世纪60年代到70年代初期、80年代初期为华西秋雨的相对多雨期;70年代中后期、80年代中后期到20世纪末华西秋雨相对较少;21世纪开始则又出现较明显的华西秋雨现象。对华西秋雨北区和南区的秋雨综合强度指数进行滑动t检验,发现1990年前后南、北区秋雨均发生了一次突变;此外,北区强度指数在2000年前后还发生了另一次突变。

华西秋雨与大气环流的配置和外强迫关系密切。徐桂玉等[106]研究发现,9—10月500 hPa环流场上的类似欧亚型遥相关分布的水平结构是华西秋雨纬向型降水的基本条件;白虎志等[105]的研究指出, 西太平洋副高、印缅槽、贝加尔湖低槽是华西秋雨的主要影响系统,其他研究也有类似结论[107-111]。

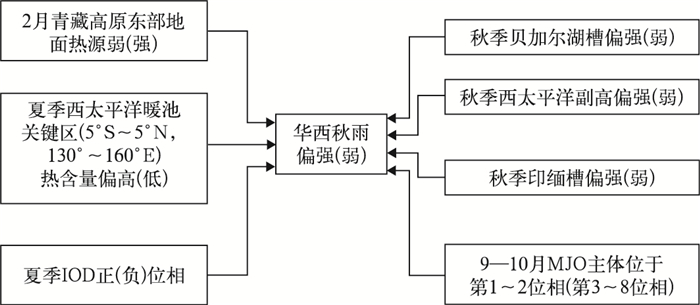

海洋状况,尤其是海表温度异常对环流型配置有重要作用。郑然等[112]研究表明:夏季西太平洋暖池关键区(5°S~5°N, 130°~160°E)热含量偏高,其相对大气是一个异常热源,有利于中国南海—中南半岛附近形成异常气旋式环流,其偏东偏南气流有利于向华西地区输送大量中低纬度洋面上暖湿水汽,同时高层西风急流异常西伸,华西地区恰好位于急流入口右侧的辐散区,这种高、低层有利的耦合形势使得秋雨偏强,反之亦然。刘宣飞等[113-114]以及刘佳等[115]研究均表明:夏季IOD正位相年,秋季华西区域上空的热状况异常分布使大气对流增强,有利于华西秋雨偏强。陈忠明等[116]的研究则表明:2月青藏高原东部地面热源状况与华西秋雨存在显著负相关关系,其机理主要是通过强迫500 hPa大气环流异常制约华西秋雨的多寡。赵佳玉等[117]研究认为,当9—10月MJO位于第1~2位相时,我国上空出现两槽一脊、西低东高的环流形势,华西地区冷空气活动频繁,且孟加拉湾、南海和西太平洋对华西地区水汽输送较强,有利于华西地区降水偏多;而当9—10月MJO位于第3~8位相,尤其是第7位相时,我国上空受较强西风带长波脊控制,上述3个海区对华西地区的水汽输送较弱,造成华西秋雨偏弱。此外,大量研究表明ENSO循环对秋季降水的影响甚至比对夏季降水的影响更显著:El Niño年我国秋季降水易出现南多北少的异常分布特征,而La Nia年则易出现北多南少的异常分布特征[118-122]。韩晋平[123]还探讨了北太平洋增暖对我国西北秋雨的影响。文献[124-126]研究了海温异常对我国华南秋季降水的影响。基于上述研究成果,影响华西秋雨强弱的前期外强迫信号及同期关键环流系统概念模型如图 9所示。

|

|

| 图9 影响华西秋雨强弱的关键因子概念模型图 Fig.9 The concept map of key factors impacting the intensity of Huaxi autumn rainfall | |

5 业务应用

由于预测业务和服务具有超前性,最近几年的研发工作主要是针对海温外强迫先兆信号展开,本着边研发边应用的原则,在每年3月底提供气候事件趋势展望,并于4—8月根据最新的海气演变信息分别订正华南前汛期、梅雨、华北雨季、华西秋雨等预测。表 3为近4年梅雨和华北雨季的预测与实况的对比。可见气候事件开始时间的预测准确率为75%,其中入梅日的预测准确率为92%,明显高于华北雨季开始时间的预测。气候事件强度(雨量)的预测准确率为81%,总体优于对开始时间的预测。雨量强弱更多地和外强迫信号的持续影响关系密切,可预报性相对较高。而气候事件的开始时间除了受海温等演变对东亚季风进程的总体影响外,还受到低频振荡和天气尺度变化的干扰,可预报性相对较低。

|

|

表 3 2015—2018年主要气候事件实况与预测对比 Table 3 The real time prediction and observation of major climate events from 2015 to 2018 |

此外,尽管对气候事件的趋势性预测信息与实况吻合率比较高,但无法表示量级的差异,如2015年梅雨异常偏强而华北雨季的降水量异常偏少,旱涝并重;而2016年梅雨量也是异常偏强,长江流域出现区域性洪涝灾害。因此,从更好地提供防灾减灾服务角度出发,需要提供客观化的预测信息,这正是进一步努力的方向。

6 展望已有的研发工作主要将气候事件的异常强度作为预报对象,从海温外强迫的角度挖掘前兆信号,主要从季节尺度探讨气候事件的可预报性。初步研究表明:在全球变暖的背景下,有的气候事件和影响因子之间的关系发生变化(如华西秋雨),强信号区域发生转移,需要重新诊断并建立新的预测模型。有的气候事件(如梅雨)具有显著的多时间尺度特征,需要从多尺度的角度考虑预测能力。此外,除了海温异常场外,还需要纳入积雪、极冰等其他的外强迫信号,建立多因子客观预测模型。

前期以江南入梅日期预测为代表分析了其影响系统和可能的预测信号,还需要分析各事件在季节进程中同步和非同步变异的特征和成因。如2018年华南前汛期开始偏早,梅雨开始均偏晚,而华北雨季开始偏早,在季节进程中并未表现一致性,预测难度大,需要从次季节尺度诊断分析并建立多尺度滚动预测模型。

下一步将继续梳理和研究汛期内气候事件在季节尺度和次季节尺度的预测信号,并评估动力气候模式是否能够反映这些可预测信号,是否可以利用多模式集合预报信息提取可预测信号并提高气候事件的客观预测能力。

| [1] |

王遵娅, 丁一汇. 中国雨季的气候学特征. 大气科学, 2008, 32(1): 1-13. |

| [2] |

吴志伟, 江志红, 何金海. 近50年华南前汛期降水、江淮梅雨、华北雨季旱涝特征对比分析. 大气科学, 2006, 30(3): 391-401. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2006.03.03 |

| [3] |

李茜, 魏凤英, 李栋梁. 近159年东亚夏季风年代际变化与中国东部旱涝分布. 地理学报, 2011, 66(1): 25-37. |

| [4] |

丁一汇, 柳俊杰, 孙颖, 等. 东亚梅雨系统的天气-气候学研究. 大气科学, 2007, 31(6): 1082-1101. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2007.06.05 |

| [5] |

竺夏英, 何金海, 吴志伟. 长江中下游入梅指数及早晚年的海气背景特征. 大气科学, 2008, 32(1): 113-122. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2008.01.10 |

| [6] |

Wang J, He J H, Liu X F, et al. Interannual variability of the Meiyu onset over Yangtze-Huaihe River Valley and analyses of its previous strong influence signal. Chinese Science Bulletin, 2009, 54(4): 687-695. DOI:10.1007/s11434-008-0534-8 |

| [7] |

梁萍, 丁一汇. 东亚梅雨季节内振荡的气候特征. 气象学报, 2012, 70(3): 418-435. |

| [8] |

郭其蕴, 沙万英. 华南前汛期降水变率的分析. 应用气象学报, 1998, 9(1): 9-15. |

| [9] |

池艳珍, 何金海, 吴志伟. 华南前汛期不同降水时段的特征分析. 南京气象学院学报, 2005, 28(2): 163-171. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2005.02.003 |

| [10] |

马玉坤, 张培群, 王世公, 等. 华南前汛期夏季风降水开始日期的确定. 干旱气象, 2015, 33(2): 332-339. |

| [11] |

林之光. 中国气候. 上海:上海科学技术出版社, 1985, 76-80. |

| [12] |

强学民, 杨修群. 华南前汛期开始和结束日期的划分. 地球物理学报, 2008, 51(5): 1333-1345. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.2008.05.007 |

| [13] |

伍红雨, 杨崧, 蒋兴文. 华南前汛期开始日期异常与大气环流和海温变化的关系. 气象学报, 2015, 73(2): 319-330. |

| [14] |

Gu Wei, Lin Wang, Hu Zeng-Zhen, et al. Interannual variations of the first rainy season precipitation over South China. J Climate, 2018, 31(2): 623-640. DOI:10.1175/JCLI-D-17-0284.1 |

| [15] |

吴尚森, 梁建茵. 华南前汛期旱涝时空分布特征. 热带气象, 1992, 8(1): 87-92. |

| [16] |

张焱, 孙照渤, 白莹莹, 等. 近47a华南前汛期旱涝特征. 南京气象学院学报, 2008, 31(2): 176-182. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2008.02.005 |

| [17] |

马慧, 王谦谦, 陈桢华. 华南前汛期降水异常的时空变化特征. 高原气象, 2006, 25(2): 325-329. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2006.02.020 |

| [18] |

丁菊丽, 徐志升, 费建芳, 等. 华南前汛期起止日期的确定及降水年际变化特征分析. 热带气象学报, 2009, 25(1): 59-65. |

| [19] |

李丽平, 章开美, 王超, 等. 近40年华南前汛期极端降水时空演变特征. 气候与环境研究, 2010, 15(4): 443-450. DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.2010.04.12 |

| [20] |

覃武, 孙照渤, 丁宝善, 等. 华南前汛期雨季开始期的降水及环流特征. 南京气象学院学报, 1994, 17(4): 455-461. |

| [21] |

苗春生, 吴志伟, 何金海, 等. 近50年东北冷涡异常特征及其与前汛期华南降水的关系分析. 大气科学, 2006, 30(6): 1249-1256. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2006.06.19 |

| [22] |

苗春生, 吴志伟, 何金海. 北半球环状模(NAM)、东北冷涡与前汛期华南旱涝. 热带气象学报, 2006, 22(6): 593-599. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2006.06.011 |

| [23] |

胡娅敏, 翟盘茂, 罗晓玲, 等. 2013年华南前汛期持续性强降水的大尺度环流与低频信号特征. 气象学报, 2014, 72(3): 465-477. |

| [24] |

袁媛, 任福民, 王艳姣, 等. 2012年华南前汛期降水特征及环流异常分析. 气象, 2012, 38(10): 1247-1254. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.10.011 |

| [25] |

罗艳艳, 何金海, 邹燕, 等. 华南前汛期雨涝强、弱年的确定及其环流特征对比. 气象科学, 2015, 35(2): 160-166. |

| [26] |

徐淑爱. 冬季风异常年份的环流特征及其与华南前汛期降水的关系. 热带气象, 1988, 4(3): 263-271. |

| [27] |

蔡学湛, 王岩, 许金镜. 热带对流活动异常对华南前汛期旱涝影响的诊断分析. 热带气象学报, 2002, 18(2): 157-164. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2002.02.008 |

| [28] |

黄先香, 炎利军, 施能. 华南前汛期旱涝影响因子和预报方法. 热带气象学报, 2006, 22(5): 431-438. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2006.05.003 |

| [29] |

强学民, 杨修群. 华南前汛期降水异常与太平洋海表温度异常的关系. 地球物理学报, 2013, 56(8): 2583-2593. |

| [30] |

Li Weijing, Ren Hongchang, Zuo Jinqing, et al. Early summer southern China rainfall variability and its oceanic drivers. Climate Dyn, 2018, 50: 4691-4705. DOI:10.1007/s00382-017-3898-0 |

| [31] |

Chang Tao-Chi, Hsu Huang-Hsiung, Hong Chi-Cherng. Enhanced influences of tropical Atlantic SST on WNP-NIO atmosphere-ocean coupling since the Early 1980s. J Climate, 2016, 29(18): 6509-6525. DOI:10.1175/JCLI-D-15-0807.1 |

| [32] |

王彦明, 高建芸, 池艳珍, 等. 太平洋海温场不同时间尺度背景下华南前汛期持续性暴雨的统计特征. 大气科学学报, 2015, 38(1): 126-131. |

| [33] |

章开美, 李丽平, 项连东, 等. 华南前汛期极端降水气候变化特征及其与太平洋海温相关关系研究. 气象与减灾研究, 2015, 38(1): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1007-9033.2015.01.001 |

| [34] |

蔡学湛. 青藏高原雪盖与东亚季风异常对华南前汛期降水的影响. 应用气象学报, 2001, 12(3): 358-367. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2001.03.011 |

| [35] |

张爱华, 吴恒强. 南半球大气环流对华南前汛期降雨影响初探. 气象, 1997, 23(8): 10-15. |

| [36] |

吴恒强, 张爱华, 蒋伯仁, 等. 华南前汛期降水与南极海冰变化的关系. 南京气象学院学报, 1998, 21(2): 266-273. |

| [37] |

林春育. 长江中下游的梅雨和预报. 气象, 1979, 5(5): 2-8. |

| [38] |

李小泉. 从整体上研究梅雨期的划分. 气象, 1981, 7(6): 9-10. |

| [39] |

魏凤英, 张京江. 1885-2000年长江中下游梅雨特征量的统计分析. 应用气象学报, 2004, 15(3): 313-321. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2004.03.007 |

| [40] |

周后福. 梅雨期划分方法的再提出. 成都信息工程学院学报, 2005, 20(4): 483-487. DOI:10.3969/j.issn.1671-1742.2005.04.026 |

| [41] |

闵屾, 钱永甫. 江淮梅雨分区特征的比较研究. 应用气象学报, 2008, 19(1): 19-27. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2008.01.003 |

| [42] |

胡娅敏, 丁一汇, 廖菲. 江淮地区梅雨的新定义及其气候特征. 大气科学, 2008, 32(1): 101-112. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2008.01.09 |

| [43] |

梁萍, 丁一汇, 何金海, 等. 江淮区域梅雨的划分指标研究. 大气科学, 2010, 34(2): 418-428. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2010.02.15 |

| [44] |

李勇, 金荣花, 周宁芳, 等. 江淮梅雨季节强降雨过程特征分析. 气象学报, 2017, 75(5): 717-728. |

| [45] |

赵俊虎, 陈丽娟, 熊开国. 基于新监测指标的江南入梅早晚的气候特征及影响系统分析. 气象学报, 2018, 76(5): 680-698. |

| [46] |

叶笃正, 陶诗言, 李麦村. 在六月和十月大气环流的突变现象. 气象学报, 1958, 16(4): 249-263. |

| [47] |

陶诗言, 赵煜佳, 陈晓敏. 东亚的梅雨期与亚洲上空大气环流季节变化的关系. 气象学报, 1958, 29(2): 119-134. |

| [48] |

Tao S Y, Chen L X.A Review of Recent Research on the East Asian Summer Monsoon in China//Chang C P, Krishnamurti T N.Monsoon Meteorology.Oxford: Oxford University Press, 1987: 60-92.

|

| [49] |

陶诗言, 朱文妹, 赵卫. 论梅雨的年际变异. 大气科学, 1988, 12(特刊Ⅰ): 13-21. |

| [50] |

徐海明, 何金海, 周兵. 江淮入梅前后大气环流的演变特征和西太平洋副高北跳西伸的可能机制. 应用气象学报, 2001, 12(2): 150-158. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2001.02.003 |

| [51] |

陶诗言, 李吉顺, 王昂生. 东亚季风与我国洪涝灾害. 中国减灾, 1997, 7(4): 17-24. |

| [52] |

黄荣辉, 孙凤英. 热带西太平洋暖池的热状态及其上空的对流活动对东亚夏季气候异常的影响. 大气科学, 1994, 18(2): 141-151. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1994.02.02 |

| [53] |

刘宗秀, 曹鸿兴. 北极海冰对我国梅雨及气候预报的指示意义. 气象, 1994, 20(11): 21-24. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1994.11.004 |

| [54] |

张庆云, 陶诗言. 夏季东亚热带和副热带季风与中国东部汛期降水. 应用气象学报, 1998, 9(增刊Ⅰ): 17-23. |

| [55] |

吴统文, 钱正安. 青藏高原冬春积雪异常与中国东部地区夏季降水关系的进一步分析. 气象学报, 2000, 58(5): 570-581. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2000.05.006 |

| [56] |

黄荣辉, 陈际龙, 周连童, 等. 关于中国重大气候灾害与东亚气候系统之间关系的研究. 大气科学, 2003, 27(4): 770-787. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2003.04.22 |

| [57] |

魏凤英, 宋巧云. 全球海表温度年代际尺度的空间分布及其对长江中下游梅雨的影响. 气象学报, 2005, 63(4): 477-484. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2005.04.009 |

| [58] |

郭玲, 何金海, 祝从文. 影响长江中下游夏季降水的前期潜在预报因子评估. 大气科学, 2012, 36(2): 337-349. |

| [59] |

Li Y N, Deng Y, Yang S, et al. Multi-scale temporospatial variability of the East Asian Meiyu-Baiu fronts:Characterization with a suite of new objective indices. Climate Dyn, 2018, 51: 1659-1670. DOI:10.1007/s00382-017-3975-4 |

| [60] |

Sampe T, Xie S P. Large-scale dynamics of the Meiyu-Baiu rainband:Environmental forcing by the Westerly Jet. J Climate, 2010, 23: 113-134. DOI:10.1175/2009JCLI3128.1 |

| [61] |

Gu W, Li C Y, Wang X, et al. Linkage between Mei-yu precipitation and North Atlantic SST on the decadal timescale. Adv Atmos Sci, 2009, 26(1): 101-108. DOI:10.1007/s00376-009-0101-5 |

| [62] |

梁萍, 陈丽娟, 丁一汇, 等. 长江梅雨的长期变率与海洋的关系及其可预报性研究. 气象学报, 2018, 76(3): 379-393. |

| [63] |

Huang Y, Zhang Y C, Huang A N, et al. Analysis of the simulated different-class Meiyu precipitation and associated circulation by the BCC_AGCM2.0.1. Theor Appl Climatol, 2015, 120: 631-641. DOI:10.1007/s00704-014-1195-y |

| [64] |

Zhu J, Huang D Q, Yang T. Changes of Meiyu system in the future under A1B scenario simulated by MITOC_Hires model. Theor Appl Climatol, 2016, 123: 461-471. DOI:10.1007/s00704-015-1371-8 |

| [65] |

竺可桢. 东南季风与中国之雨量. 地理学报, 1934, 1(1): 1-27. |

| [66] |

杨杰, 赵俊虎, 郑志海, 等. 华北汛期降水多因子相似订正方案与预报试验. 大气科学, 2012, 36(1): 11-22. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2012.01.02 |

| [67] |

郝立生, 丁一汇, 闵锦忠. 东亚夏季风变化与华北夏季降水异常的关系. 高原气象, 2016, 35(5): 1280-1289. |

| [68] |

黄荣辉, 顾雷, 徐予红, 等. 东亚夏季风爆发和北进的年际变化特征及其与热带西太平洋热状态的关系. 大气科学, 2005, 29(1): 20-36. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2005.01.04 |

| [69] |

孙淑清. 东亚大尺度低空急流的背景场与东半球的越赤道气流. 气象学报, 1986, 4(1): 55-61. |

| [70] |

梁平德. 印度夏季风与我国华北夏季降水量. 气象学报, 1988, 46(1): 75-81. |

| [71] |

刘芸芸, 丁一汇. 印度夏季风与中国华北降水的遥相关分析及数值模拟. 气象学报, 2008, 66(5): 789-799. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2008.05.012 |

| [72] |

林大伟, 布和朝鲁, 谢作威. 夏季中国华北与印度降水之间的关联及其成因分析. 大气科学, 2016, 40(1): 201-214. |

| [73] |

卫捷, 张庆云, 陶诗言. 近20年华北地区干旱期大气环流异常特征. 应用气象学报, 2003, 14(2): 140-151. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2003.02.002 |

| [74] |

Wang H J, He S P. The North China/northeastern Asia severe summer drought in 2014. J Climate, 2015, 28(17): 6667-6681. DOI:10.1175/JCLI-D-15-0202.1 |

| [75] |

Xu Z, Fan K, Wang H. Decadal variation of summer precipitation over China and associated atmospheric circulation after the late 1990s. J Climate, 2015, 28: 4086-4106. DOI:10.1175/JCLI-D-14-00464.1 |

| [76] |

陆日宇. 华北汛期降水量变化中年代际和年际尺度的分离. 大气科学, 2002, 26(5): 611-24. |

| [77] |

杜银, 张耀存, 谢志清. 东亚副热带西风急流位置变化及其对中国东部夏季降水异常分布的影响. 大气科学, 2009, 33(3): 581-592. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2009.03.15 |

| [78] |

龚道溢, 朱锦红, 王绍武. 长江流域夏季降水与前期北极涛动的显著相关. 科学通报, 2002, 47(7): 546-549. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2002.07.013 |

| [79] |

黄樱, 钱永甫. 南亚高压与华北夏季降水的关系. 高原气象, 2003, 22(6): 602-607. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2003.06.011 |

| [80] |

范可, 王会军. 有关南半球大气环流与东亚气候的关系研究的若干新进展. 大气科学, 2006, 30(3): 402-412. |

| [81] |

章颖, 赵平. 夏季亚洲-太平洋遥相关季节演变与大气环流和降水. 气象学报, 2012, 70(5): 1055-1063. |

| [82] |

李琛, 李双林. 索马里和澳大利亚越赤道气流的协同变化与我国夏季降水型. 科学通报, 2016, 61(13): 1453-1461. |

| [83] |

史久恩, 林学椿, 周琴芳. 厄尔尼诺现象和我国夏季(6-8月)降水、气温的关系. 气象, 1983, 9(4): 2-5. |

| [84] |

林学椿, 于淑秋. 厄尔尼诺与我国汛期降水. 气象学报, 1993, 51(4): 434-441. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.1993.04.010 |

| [85] |

Yeh S W, Kug J S, Dewitte B, et al. El Niño in a changing climate. Nature, 2009, 461(7263): 511-514. DOI:10.1038/nature08316 |

| [86] |

黄平, 黄荣辉. El Niño事件对其衰减阶段夏季中国降水季节内演变的影响及其机理. 大气科学学报, 2010, 33(5): 513-519. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2010.05.001 |

| [87] |

Feng J, Chen W, Tam C Y, et al. Different impacts of El Niño and El Niño Modoki on China rainfall in the decaying phases. Int J Climatol, 2011, 31(14): 2091-2101. DOI:10.1002/joc.v31.14 |

| [88] |

袁媛, 杨辉, 李崇银. 不同分布型厄尔尼诺事件及对中国次年夏季降水的可能影响. 气象学报, 2012, 70(3): 467-478. |

| [89] |

Yuan Y, Song Y. Impacts of different types of El Niño on the East Asian climate:Focus on ENSO cycles. J Climate, 2012, 25(21): 7702-7722. DOI:10.1175/JCLI-D-11-00576.1 |

| [90] |

Capotondi A, Wittenberg A T, Newman M, et al. Understanding ENSO diversity. Bull Amer Meteor Soc, 2015, 96(6): 921-938. DOI:10.1175/BAMS-D-13-00117.1 |

| [91] |

李春晖, 李霞, 刘燕, 等. 春季和夏季爆发型ENSO事件对夏季中国降水的影响. 气候与环境研究, 2016, 21(3): 258-268. |

| [92] |

赵俊杰, 薛峰, 林万涛, 等. El Niño对东亚夏季风和夏季降水季节内变化的影响. 气候与环境研究, 2016, 21(6): 678-686. |

| [93] |

陈圣劼, 何金海. 两类El Niño不同衰减型的演变特征及其与我国夏季降水的联系. 海洋学报, 2017, 39(1): 11-27. DOI:10.3969/j.issn.0253-4193.2017.01.002 |

| [94] |

吴萍, 丁一汇, 柳艳菊. 厄尔尼诺事件对中国夏季水汽输送和降水分布影响的新研究. 气象学报, 2017, 75(3): 371-383. |

| [95] |

杨明珠, 丁一汇. 中国夏季降水对南印度洋偶极子的响应研究. 大气科学, 2007, 31(4): 685-694. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2007.04.13 |

| [96] |

陈烈庭. 青藏高原冬春季异常雪盖与江南前汛期降水关系的检验和应用. 应用气象学报, 1998, 9(增刊Ⅰ): 2-9. |

| [97] |

张顺利, 陶诗言. 青藏高原积雪对亚洲夏季风影响的诊断及数值研究. 大气科学, 2001, 25(3): 372-390. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2001.03.07 |

| [98] |

于琳琳, 陈海山. 青藏高原4月陆面状况和地表加热异常与中国夏季降水的联系. 高原气象, 2012, 31(5): 1173-1182. |

| [99] |

谢付莹, 何金海. 华北夏季降水与哈得孙湾海冰的相关分析. 南京气象学院学报, 2003, 26(3): 308-316. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2003.03.003 |

| [100] |

Li Y, Leung L R. Potential impacts of the Arctic on interannual and interdecadal summer precipitation over China. J Climate, 2013, 26: 899-917. DOI:10.1175/JCLI-D-12-00075.1 |

| [101] |

于晓澄, 赵俊虎, 杨柳, 等. 华北雨季开始早晚与大气环流和海表温度异常的关系. 大气科学, 2019, 43(1): 107-118. |

| [102] |

赵树云, 陈丽娟, 崔童. ENSO位相转换对华北雨季降水的影响. 大气科学, 2017, 41(4): 857-868. |

| [103] |

王春学, 马振峰, 邵鹏程, 等. 我国华西秋雨的气候变化规律及其影响因子. 干旱区研究, 2015, 32(6): 1113-1121. |

| [104] |

冯丽文, 郭其蕴. 华西秋雨的多年变化. 地理研究, 1983, 2(1): 74-84. |

| [105] |

白虎志, 董文杰. 华西秋雨的气候特征及成因分析. 高原气象, 2004, 23(6): 884-889. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2004.06.022 |

| [106] |

徐桂玉, 林春育. 华西秋雨特征及成因探讨. 气象科学, 1994, 14(2): 149-154. |

| [107] |

何敏. 我国主要秋雨区的分布及长期预报. 气象, 1984, 10(9): 10-13. |

| [108] |

鲍媛媛, 阿布力米提, 李峰, 等. 2001年华西秋雨时空分布特点及成因分析. 应用气象学报, 2003, 14(2): 215-222. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2003.02.009 |

| [109] |

谌芸, 施能. 我国秋季降水、温度的时空分布变化特征及气候变化. 南京气象学院学报, 2003, 26(5): 622-630. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2003.05.006 |

| [110] |

孙照渤, 黄艳艳, 倪东鸿. 我国秋季连阴雨的气候特征及大气环流特征. 大气科学学报, 2016, 39(4): 480-489. |

| [111] |

徐金霞, 闫彩霞, 钟燕川, 等. 北半球秋季欧亚遥相关与华西秋雨的关系. 气象科技, 2017, 45(3): 492-498. |

| [112] |

郑然, 刘嘉慧敏, 马振峰. 夏季西太平洋暖池热含量对华西秋雨的影响及可能的物理机制. 气象学报, 2017, 76(5): 714-725. |

| [113] |

刘宣飞, 袁慧珍. 印度洋偶极子与中国秋季降水的关系. 南京气象学院学报, 2006, 29(5): 644-649. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2006.05.009 |

| [114] |

刘宣飞, 袁慧珍. ENSO对印度洋偶极子与中国秋季降水关系的影响. 南京气象学院学报, 2006, 29(6): 762-768. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2006.06.006 |

| [115] |

刘佳, 马振峰, 杨淑群, 等. 印度洋偶极子和华西秋雨的关系. 高原气象, 2015, 34(4): 950-962. |

| [116] |

陈忠明, 刘富明, 赵平, 等. 青藏高原地表热状况与华西秋雨. 高原气象, 2001, 20(1): 94-99. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2001.01.016 |

| [117] |

赵佳玉, 马振峰, 范广洲. 热带大气季节内振荡对华西秋雨的影响. 高原气象, 2016, 35(6): 1487-1497. |

| [118] |

龚道溢, 王绍武. ENSO对中国四季降水的影响. 自然灾害学报, 1998, 7(4): 44-52. |

| [119] |

Zhang R H, Sumi A, Kimoto M. A diagnostic study of the impact of El Niño on the precipitation in China. Adv Atmos Sci, 1999, 16: 229-241. DOI:10.1007/BF02973084 |

| [120] |

李耀辉, 李栋梁, 赵庆云, 等. ENSO对中国西北地区秋季异常降水的影响. 气候与环境研究, 2000, 5(2): 205-213. |

| [121] |

谌芸, 施能. 厄尔尼诺/南方涛动与我国秋季气候异常. 热带气象学报, 2003, 19(2): 137-146. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2003.02.003 |

| [122] |

王春学, 马振峰, 王佳津, 等. 华西秋雨准4年周期特征及其与赤道太平洋海表温度的关系. 大气科学, 2015, 39(3): 643-652. |

| [123] |

韩晋平. 北太平洋增暖对我国西北秋雨的影响. 应用气象学报, 2014, 25(3): 257-264. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2014.03.001 |

| [124] |

Niu N, Li J P. Interannual variability of autumn precipitation over South China and its relation to atmospheric circulation and SST anomalies. Adv Atmos Sci, 2008, 25(1): 117-125. DOI:10.1007/s00376-008-0117-2 |

| [125] |

顾薇, 李维京, 陈丽娟, 等. 我国秋季降水的年际变化及与热带太平洋海温异常分布的关系. 气候与环境研究, 2012, 17(4): 467-480. |

| [126] |

Gu W, Wang L, Li W, et al. Influence of the tropical Pacific east-west thermal contrast on the autumn precipitation in South China. Int J Climatol, 2015, 35(7): 1543-1555. DOI:10.1002/joc.2015.35.issue-7 |

2019, 30 (4): 385-400

2019, 30 (4): 385-400