2. 南京大学大气科学学院, 南京 210023

2. School of Atmospheric Sciences, Nanjing University, Nanjing 210023

湍流是一种重要的大气边界层运动形式。由于大气的湍流扰动,使风表现为许多时空上随机变化的小尺度脉动叠加在大尺度规则气流上的一种矢量。其中,大尺度规则气流一般表现为超过10 min的长周期的平均风,小尺度脉动则在时空尺度上均表现为强烈的、非线性的随机脉动特性。风的阵性一直是大气边界层主要研究内容,不同学者在海洋[1-5]、戈壁沙漠[6-7]、草原[8-9]、城市[10-12]、海岸带[13-16]等地区开展了大量的实地观测、统计分析、理论研究和数值模拟。

我国海上和沿海地区风能资源丰富,是风能资源开发利用的重点区域,而风的阵性特征对安全、合理利用风能资源十分重要。地面气象站长期观测、测风塔梯度观测、浮标站观测、超声观测等多种数据被用于分析我国沿海地区的风阵性,包括湍流强度、阵风系数、摩擦速度、功率密度谱等表示风脉动程度的特征量。Xu等[17]分析发现琼州海峡海面阵风系数随风速加大而减小,沿岸风速小于5级时,海面平均阵风系数为1.4~1.5,风速大于等于5级时,平均阵风系数约为1.35。宋丽莉等[18]筛选出广东沿海地区8级以上大风的个例并根据天气系统分类,对比分析近地层的阵性特征、演变规律、垂直切变和空间分布等特征。蒋迪等[19]发现不同气流来向对华南海岸带局地湍流特性造成较大差异,离岸风的湍流强度约是向岸风的2倍;向岸风的水平湍流更加均匀,垂直湍流相对较强。高会旺等[20]发现北黄海海区大气湍流强度量级为10-2,比陆地下垫面大气湍流强度低一个量级;海洋的热力作用对秋季大气湍流强度影响较大。段亚鹏等[21]发现发生“东方之星”翻沉事件时,近地面出现狭窄的阵风锋且风切变明显。孙燕等[22]发现江苏沿海在冷空气入侵初期,风场的阵性特征明显,阵风系数波动明显,而当冷空气影响加强后,阵风系数变化相对较小。

当发生大风情况时,由于产生大风的天气系统不同,导致风阵性有明显变化。我国主要海域均会受到台风影响,这是导致沿海大风的一种重要天气过程[23-25]。在台风不同发展阶段,风阵性有很大变化。Cao等[26]比较了台风鸣蝉(0314)经过前的东风和台风经过后的西风,发现前者的阵风系数和湍流强度均略大于后者。张光智等[27]分析强热带风暴黄蜂(0104)的中尺度扰动场及动量、通量特征和变化,发现台风中湍流活动呈现出显著的海陆差异。宋丽莉等[28]分析登陆台风黄蜂(0104)、杜鹃(0313)和黑格比(0218)的实地观测数据,发现在登陆台风中心或中心影响的区域,湍流强度剧烈增大,其中主风向湍流强度可增大2倍以上。黄世成等[29]发现在台风麦莎(0509)和卡努(0515)两次影响过程中,当风速增大、风向转变时,湍流强度和阵风因子明显增大。周福等[30]发现浙江海面热带气旋影响时的大风阵风系数一般小于1.5。张容焱等[31]发现台风中心及附近湍流强度超过IEC标准A类,此时IEC标准正常湍流模型已不适用,设计了新的湍流模型描述台风影响下中心及附近区域的情形。对于平滑下垫面,当台风的平均风速达到一定阈值后,阵风系数基本保持不变[32-33]。如在强台风纳沙(1117)影响期间的观测数据表明:风速达到6级以后,阵风系数不随风速大小产生趋势变化[34]。

江苏位于我国东部沿海地区,沿海和海上风能资源丰富,具有巨大的开发潜力,是全国千万千瓦风电基地之一。6—10月平均每年有3~4个台风影响江苏,如在2012年先后受到台风苏拉(1209)、达维(1210)、海葵(1211)、布拉万(1215)等多个近海和登陆台风的直接或外围环流系统影响,在带来大风的同时也使得风的湍流强度、阵性发生剧烈变化。为了分析江苏沿海地区的风阵性特征,本文采用沿海5座测风塔长序列(连续42个月、2009年6月—2012年11月)、高时间分辨率(每10 min 1次)的梯度风观测数据,分析江苏沿海近地层的湍流强度、阵风系数的时空变化特征、风速频率分布以及海陆分布的影响,在此基础上,筛选了7个对江苏产生较大影响的台风,包括罕见的正面登陆江苏的台风达维(1210),分析台风不同发展阶段、不同影响区域的风阵性特征,为研究该地区的大气边界层风特征、风资源开发提供参考。

1 数据和方法 1.1 观测塔位置和观测仪器在全国风能资源详查和评价项目中,江苏省在沿海风能资源丰富的地区建立了风能资源专业观测网。本文所用数据来源于江苏省风能资源专业观测网,5座测风塔由北至南分布在连云港连云区、盐城射阳县、盐城东台市、南通如东市、南通启东市,基本覆盖了江苏的海岸区域, 测风塔位置如图 1所示。所有测风塔均位于地形平坦的滩涂地上,周围较为空旷,无高大建筑物,能够较好地代表沿海自然环境。

|

|

| 图1 测风塔位置示意图 Fig.1 Distribution of wind tower sites | |

位于盐城射阳县的2号测风塔和南通如东市的4号测风塔的高度为100 m,其余3座测风塔的高度为70 m。风速传感器安装在10 m, 30 m, 50 m, 70 m和100 m高度上,风向传感器安装在10 m, 50 m, 70 m和100 m高度上。测风仪器采用江苏省无线电科学研究所有限公司生产的ZQZ-TF型风向风速传感器[35],启动风速小于0.5 m·s-1,风速分辨率0.1 m·s-1,测量范围0~75 m·s-1,风向分辨率2.5°,每秒采样1次,每10 min输出1次数据。该观测仪器经中国气象局考核、定型并颁发使用许可证,是江苏省气象站目前普遍使用的标准测风仪,观测仪器数据可信。气压传感器安装在8.5 m高度上,使用PTB220型数字气压传感器,测量范围500~1100 hPa,分辨率0.1 hPa。测风塔和观测设置相关信息见表 1。

|

|

表 1 测风塔和观测设置基本信息 Table 1 The information of wind tower and observation settings |

1.2 数据质量

本文所用数据为2009年6月1日—2012年11月30日5座测风塔各层次风速和风向的每10 min 1次的原始观测数据。首先对原始数据进行质量控制,包括观测要素极值范围检验、同时段观测数据一致性检验、不同高度观测数据合理性判断,在遇到台风、强冷空气等重大天气过程时,结合周围气象台站观测数据判断测风塔各层观测数据的合理性。通过质量控制,去除无效数据。在应测数据量中减去缺测数据量和无效数据量,获得有效数据量,有效数据量和应测数据量之比为有效数据完整率。

在2009年6月—2012年11月42个月的连续观测期间,共1279 d,5座测风塔共有22层风速观测和17层风向观测,各层风速和风向应有184176条观测记录。对这些记录进行质量控制后,所有层次观测的有效数据完整率均大于95%,风速的平均有效数据完整率为97.8%,风向的平均有效数据完整率为97.4%(表 2),这说明观测数据质量较好,可以用于江苏沿海近地层风阵性分析。

|

|

表 2 观测数据的有效数据完整率(单位:%) Table 2 Effective data integrity rate of observations(unit:%) |

1.3 计算方法

阵风系数和湍流强度均为反映风脉动强度的表征量,对于近地层,地理位置、地面粗糙度、大气稳定度、天气系统、测风平均时距等均会影响近地层的风阵性[36-37]。

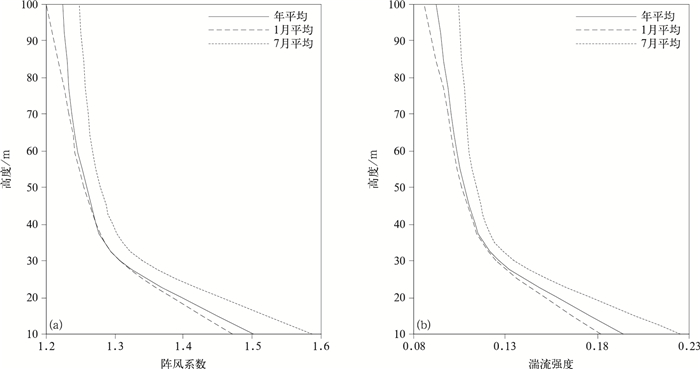

阵风系数定义为阵风持续期Tg内的阵风风速与平均时距内的平均风速之比。Tg一般取2~3 s,平均时距一般取1 min, 2 min或10 min等。我国气象观测规范[38]中将10 min时距内的风速平均值定义为平均风速V,将3 s的平均风速定义为瞬时风速Vg。因此,本文根据我国气象观测规范[38]和相关研究建议[39-43],Tg取为3 s,平均时距取为10 min,阵风系数G为最大瞬时风速和平均风速的比值,即

|

(1) |

湍流强度I定义为时距10 min的脉动风速标准方差σ与10 min平均风速的比值,即

|

(2) |

利用测风塔的风速和风向有效观测数据进行计算。在计算过程中,首先剔除静风的情况;同时考虑到当平均风速过小时容易产生奇异偏大值[43],因此,结合测量仪器的启动风速,剔除平均风速小于0.5 m·s-1的情况;然后计算不同测风塔、不同高度层、每10 min 1次的平均风速、阵风系数、湍流强度等,分析江苏沿海地区的近地层风阵性特征。

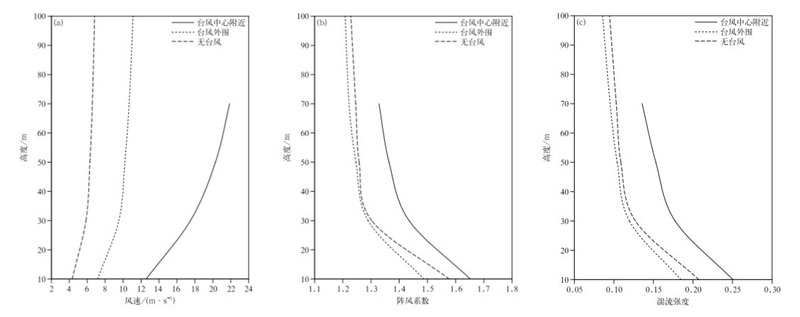

2 江苏沿海近地层基本风阵性 2.1 时间变化特征江苏属于东亚季风区,受季风进退的影响,风速和风向有明显的季节变化。深秋至初春受大陆气流控制,多偏北风,且风速较大,3月和4月10 m高度平均风速均为4.4 m·s-1,为全年最大;夏季至初秋受海洋气流控制,盛行东南风,风速较小,10月平均为3.6 m·s-1,是一年中最小值;但沿海易受台风影响,8月风速又相对较大。10 m,30 m,50 m,70 m,100 m高度的阵风系数年平均值分别为1.50,1.31,1.26,1.24,1.22,湍流强度分别为0.20,0.14,0.12,0.11,0.09。在不同高度层,阵风系数和湍流强度均呈单峰型变化,夏季较大,冬季较小(图 2)。这是由于夏季植被茂盛,地表粗糙度较大,加之大气高低层之间温差大,热力湍流较强,此时风的脉动性更明显。

|

|

| 图2 风速(a)、阵风系数(b)和湍流强度(c)变化 Fig.2 Variations of wind speed(a), gust coefficient(b) and turbulence intensity(c) | |

近地面层的大气具有明显的湍流运动特征,湍流运动会引起动量、热量、水汽等的交换,从而影响风速的日变化。从全年的日变化看,江苏沿海风速日变化明显,但不同高度层变化规律不一样,10 m,30 m和50 m的低层表现为白天风速较大,夜间风速较小,而较高的70 m,100 m则相反,白天风速较小,夜间大(图略)。年平均的阵风系数和湍流强度均呈单峰型变化,无论高低层,峰值均出现在白天,夜间较小。夜间风速较小,当日出以后,湍流交换增强,10 m和70 m高度处的湍流强度分别为0.19和0.1,动量从较高的70 m,100 m高层向下传输,低层风速逐渐增加,高层损失动量后风速减小。在12:00(北京时,下同)前后,太阳辐射达到最强,湍流强度达到一日中最大值,10 m和70 m高度处分别为0.2和0.13,此时阵风系数也是日最高值,分别为1.5和1.3,高低层之间的动量传输持续进行,同时70 m,100 m高层也从更高层获得了动量补充,风速逐渐恢复。14:00前后低层风速达到峰值,不同高度层之间风速最为接近。日落以后,大气层结稳定度增加,10 m和70 m高度处的湍流强度恢复到0.18和0.1,高低层之间交换减弱,低层风速逐渐减小,而高层风速慢慢恢复。到午夜,湍流交换系数和阵风系数均达到日最低值,风速变化趋于平稳,高低层之间的风速差达到最大。

风速、阵风系数和湍流强度的日变化规律随季节也会发生变化(图略)。冬季的日变化规律和年平均状态比较接近,夏季则略有不同,表现为10 m高度处夜间的阵风系数和湍流强度大于白天,而其他高度则仍然是白天大于夜间。在植被繁茂、辐射强的夏季,动力和热力交换均比冬天强,尤其是在总体湍流活动较弱的夜间,粗糙地表对低层的动力湍流作用明显,阵风系数和湍流强度均较大。白天地表升温快,湍流发展迅速且猛烈,在09:00左右混合层迅速抬升,动量从更高层向下传输,从10 m到100 m各层风速均上升,这比冬季提前数小时,使高层的风速也表现为白天大、夜间小,与冬季有明显不同的日变化规律,这体现了湍流运动对近地层动量分配的影响。

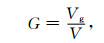

2.2 风阵性的高度变化特征随高度增加,地面粗糙元的影响逐步降低,阵风系数和湍流强度迅速变小,不同季节之间的差异也随高度减小。在受地面影响最大的10 m高度,阵风系数年平均值为1.5;峰值出现在7月, 为1.59;谷值出现在12月,为1.47;峰值与谷值相差0.12,差值为年平均值的8%;而到了较高的70 m高度,阵风系数年平均值降低为1.24,7月和1月相差0.02,仅为年平均值的2%。湍流强度也是如此,7月和12月10 m高度的湍流强度分别为0.23和0.18,相差0.05,为年平均值的25%;在70 m高度处,湍流强度的峰值和谷值分别为0.11和0.10,两者之间的差值减少到0.01,为年平均值的9%(图 3)。

|

|

| 图3 阵风系数(a)和湍流强度(b)随高度变化 Fig.3 Vertical variations of gust factor(a) and turbulence intensity(b) | |

2.3 海陆分布对风阵性的影响

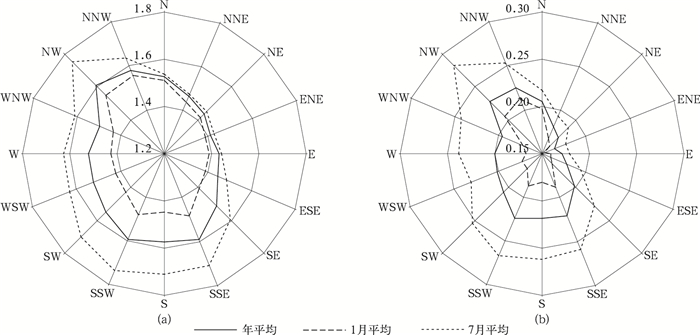

江苏海岸线基本为北西北—南东南走向。根据海岸线走向,按风向分为3类:①当风向为180°~315°时,风从大陆吹向海洋,此时的阵风特性体现了陆地影响,为离岸风;②当风向为0°~135°,为向岸风,体现了海洋的影响;③当风向为135°~180°或315°~360°时,为沿岸风。图 4给出了10 m高度上湍流强度和阵风系数在不同方向的分布。陆地表面的粗糙度远大于海洋,摩擦系数大,机械湍流较强,同时陆地的热容量小于海洋,地表和低层大气之间温差大,热力湍流也较强,在两者的共同作用下,离岸风的湍流强度要明显大于向岸风,且在不同高度、不同季节均如此。海陆之间的差异在夏季更明显。7月10 m高度处全风向的湍流强度平均值为0.23,离岸风的平均值为0.25,向岸风为0.19,相差25%;在同样高度,1月的湍流强度平均值为0.18,此时陆地植被凋零,离岸风湍流强度平均值为0.18,向岸风湍流强度为0.17,两者之间的差异远小于夏季。在较高层时,离岸风的湍流强度减小比向岸风的减小更加明显,使两者的绝对差值变小,但由于全风向的湍流强度也明显减小,相对差值反而增加。同样在7月,70 m高度处全风向、离岸风和向岸风的湍流强度平均值分别为0.11,0.14和0.10,相差36%。这些海陆差异、季节差异、高度差异在阵风系数上也有类似反映,体现了海陆交界处大气边界层内的湍流特性。

|

|

| 图4 10 m高度不同方向阵风系数(a)和湍流强度(b)分布 Fig.4 Distributions of gust coefficient(a) and turbulence intensity(b) in different directions at 10 m | |

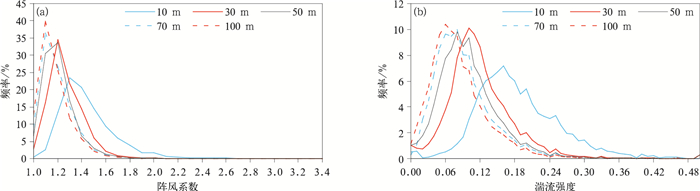

2.4 风阵性频率分布

将阵风系数和湍流强度分别以0.1和0.01间隔统计各段的频率分布(图 5),可以发现, 阵风系数和湍流强度的频率分布均呈单峰型分布,且高度越低,分布宽度越宽, 峰值越低, 峰值越偏向高值区。

|

|

| 图5 阵风系数(a)和湍流强度(b)的频率分布 Fig.5 Frequency distributions of gust factor(a) and turbulence intensity(b) | |

10 m高度处的阵风系数主要集中在1.2~1.6,占总频率的81%,峰值为1.3,占总量的24%;30 m高度处的阵风系数迅速减小,75%集中于1.1~1.3,峰值为1.2,占总量的35%;随着高度增加,峰值继续向低值区移动,70 m和100 m高度处的峰值位于1.1,集中程度也更明显,80%以上的阵风系数出现在1.1~1.3,而10 m高度处的同样区域则不足40%。

将湍流强度以0.01为间隔,统计出现频率占3%以上的区域,同样可以发现,越往高层,湍流越集中。湍流强度在10 m高度处多为0.1~0.25,约占总量的78%;30 m高度,78%的湍流强度集中为0.06~0.17;50 m高度,高频区移至0.04~0.15,频率增加至80%;70 m和100 m高度,湍流强度集中为0.02~0.13,频率增加至82%以上。这说明地面多种粗糙元对低层风的脉动性影响更明显。

2.5 风阵性和风速的关系大气湍流交换程度不仅与地面粗糙程度、大气层结有关,还受到风速影响。总体而言,随着风速增大,所有高度的阵风系数和湍流强度均一致性减小(表 3)。在江苏沿海地区,当风速为1级时,10 m高度的阵风系数和湍流强度分别为1.76和0.31;风速增大到3级时,迅速减小到1.47和0.18;到5级风时,进一步减小至1.41和0.17;此后变化明显变缓。通过对比可以发现,当风速小于6级(不大于13.8 m·s-1)时,10 m高度的阵风系数和湍流强度一般大于高层;而当风速不低于7级时,两者比较接近,10 m高度的阵风系数和湍流强度还略小于高层。统计发现,在10 m,30 m,50 m,70 m和100 m这5个不同高度,风速大于7级的数据分别占0.05%,0.36%,0.78%,1.17%和1.75%,所占比例较小。这些大风多由台风、寒潮、局地强对流等强天气系统引起,这也提示在强对流情况下,风的脉动会表现出的特征不同。

|

|

表 3 不同风速等级下的阵风系数和湍流强度 Table 3 Gust coefficient and turbulence intensity at different wind speed levels |

3 台风影响下的风阵性特性 3.1 影响江苏的台风情况

台风是江苏沿海夏季大风的主导天气形势,西太平洋平均每年生成30个台风,影响江苏的台风平均每年有3~4个,造成区域性降水或者带来区域性大风。7—9月是台风影响的集中期,其中8月最多。本文筛选影响江苏的台风过程,分析强天气系统下近地层风速变化和风阵性特征。

2009—2012年有7个台风对江苏产生较大影响,分别是台风莫拉克(0908)、莫兰蒂(1010)、梅花(1109)、达维(1210)、苏拉(1209)、海葵(1211)和布拉万(1215)[44-47]。这7个台风中除了台风达维(1210)正面登陆,其余均为外围影响。台风达维(1210)是近年来唯一的一个直接登陆江苏的台风,也是1949年以后登陆我国长江以北地区最强的台风,它于2012年7月27日下午在西北太平洋洋面生成热带低压,31日清晨发展为强热带风暴,8月1日进入我国东海北部海域,8月2日凌晨增强为台风,2日21:30前后在江苏省响水县陈家港镇沿海登陆,登陆时中心附近最大风力12级(35 m·s-1),中心最低气压975 hPa。登陆后,强度迅速减弱,3日凌晨减弱为强热带风暴,之后进入山东省境内向西北偏北方向移动,下午减弱为热带风暴,夜间减弱为热带低压,4日清晨在河北省近海减弱消散。台风达维(1210)的高纬度西行、进入黄海后登陆我国的路径在历史上少见[47]。利用这7个台风影响期间的观测数据,分析台风对江苏沿海不同高度层风阵性特征的影响。

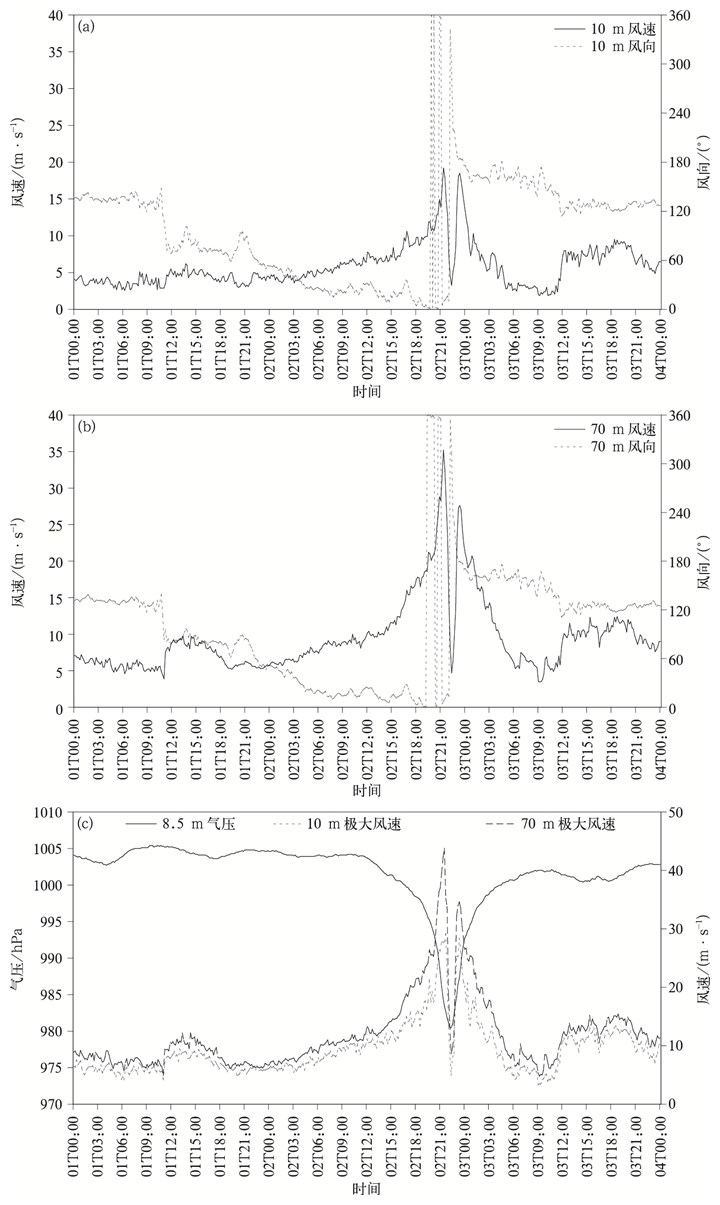

3.2 台风不同发展阶段的风速、风向变化台风是一个快速变化的强天气系统,在其不同发展阶段,台风内的风速、风向不断变化,尤其是登陆后,受地面影响,气压、风速和风向突变更加明显。以最典型的登陆台风达维(1210)为例,它的云体尺度较小,2012年8月1日14:00中心位置位于30.4°N,130.5°E的洋面,此时对江苏影响较小;随着台风中心向西北移动,受左前侧云系的影响,风速逐渐增大,风向由NE向N旋转;到8月2日18:00前后,江苏南部的4号和5号测风塔已经位于台风右后方,且距台风中心较远,风向由E转为SE;21:30台风中心在盐城市响水县陈家港镇沿海登陆,登陆地点位于1号测风塔南部约10余千米处,此时10 m高度平均风速接近20 m·s-1,极大风速达到29.2 m·s-1,70 m高度的平均风速和极大风速更高达35.2 m·s-1和43.8 m·s-1;半小时后,台风中心经过1号测风塔,气压迅速下降到980.5 hPa,风速陡降,10 m高度平均风速和极大风速降至4 m·s-1和5 m·s-1左右,70 m高度的平均风速不足5 m·s-1,极大风速不足9 m·s-1;台风中心经过后,气压和风速回升。该过程中,1号测风塔的风速呈明显双峰型变化,双峰之间出现风速小于5 m·s-1的短时低风速段,风向经历了NNE—N—S—SSE的转变,6 h内风向发生了180°以上的转变,说明台风中心经过了1号测风塔观测点(图 6)。在台风达维(1210)登陆影响期间,南部的4座测风塔可不同程度观测到气压降低—回升的过程,风向的转变较明显,但由于离台风中心较远,没有风速从攀升到陡降再回升的过程。

|

|

| 图6 2012年8月台风达维(1210)影响期间1号测风塔气象要素(a)10 m风速、风向, (b)70 m风速、风向, (c)8.5 m气压、10 m极大风速、70 m极大风速 Fig.6 Meteorological elements of Tower 1 during the impact of typhoon Damrey in Aug 2012(a)wind speed and direction at 10 m, (b)wind speed and direction at 70 m, (c)pressure at 8.5 m, maximum wind speed at 10 m and 70 m | |

3.3 风阵性时空变化特征

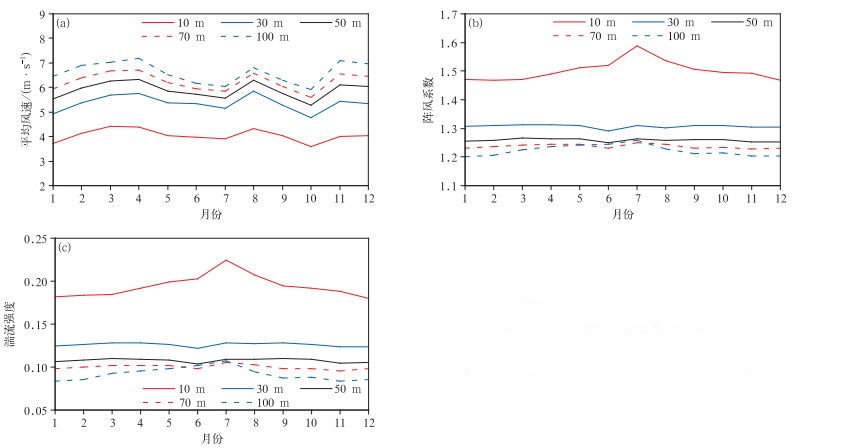

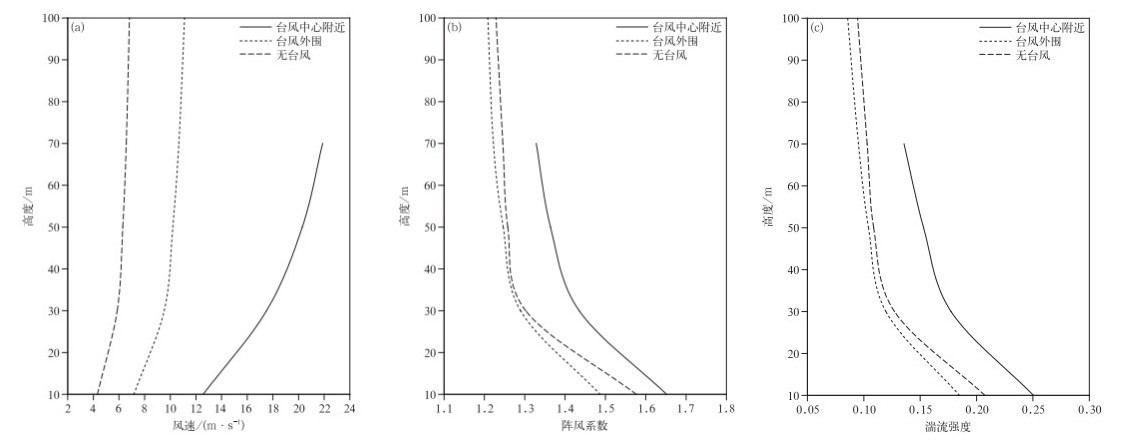

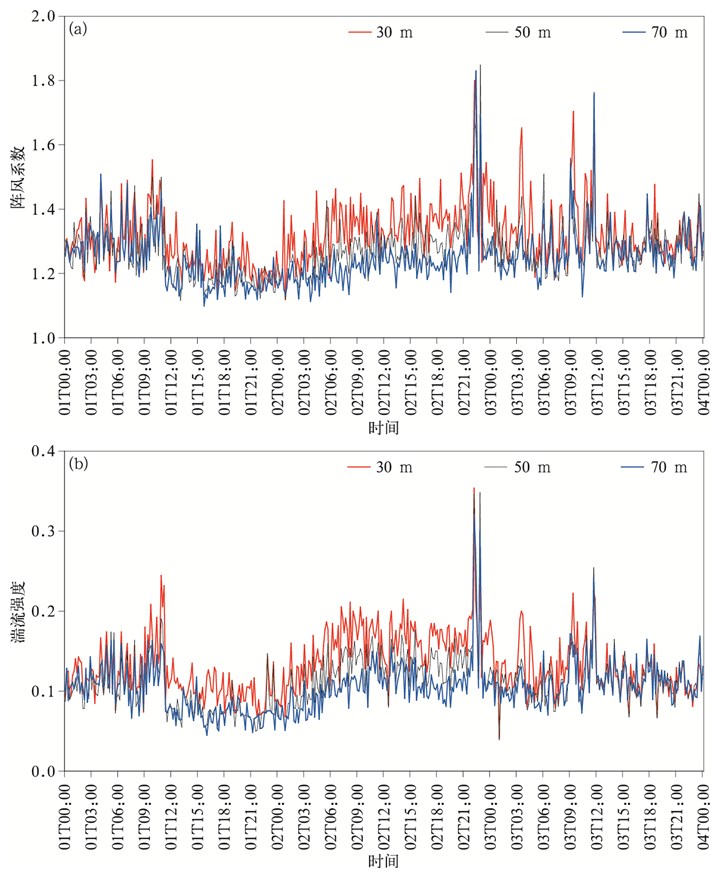

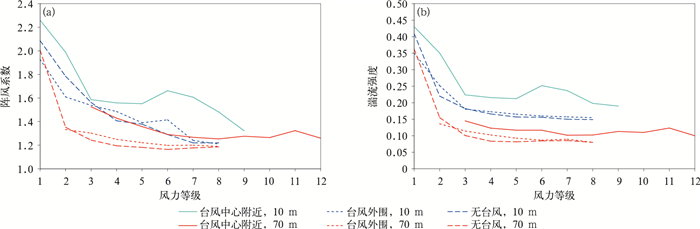

在台风影响期间,伴随着风速和风向的剧烈变化,湍流强度、阵风系数也有不同于一般情况的鲜明特征。本文涉及的7个台风6个发生在8月,1个发生在9月,从2009—2012年的8月和9月观测数据中,剔除台风影响时段,其余为无台风影响期的观测数据。分别统计台风中心附近、台风外围影响、无台风影响期的风速、阵风系数和湍流强度(图 7)。可以发现,当有台风影响时,不管台风中心附近还是台风外围,所有高度层的风速明显增大。台风的强风过程伴随着大气高低层之间剧烈交换,不同高度层之间风速差异减少,使台风外围地区的阵风系数和湍流强度小于无台风的情况,尤其是在低层,如在10 m高度上,受台风外围影响和无台风影响时的阵风系数分别为1.49和1.58,相差0.09;湍流强度分别为0.18和0.21,相差0.03。100 m高度处,受台风外围影响时的阵风系数和湍流强度依然小于无台风影响时,但其差异已经远小于10 m高度处。在台风中心附近,虽然总体风速更大,但是由于风速存在增大-骤减-再增大的双峰型变化,加上风向短时间内快速多变,湍流强度剧烈增大,10 m,30 m,50 m和70 m高度的湍流强度分别达到0.25,0.18,0.15和0.14,远大于台风外围和没有台风影响的情况,阵风系数也是如此,不同高度的阵风系数分别达到1.65,1.44,1.36和1.33。从台风达维(1210)影响期间1号测风塔不同高度层的阵风系数和湍流强度的变化(图 8)也可以看到,8月1日09:00—12:00风速较稳定,但风向变化大,湍流强度比较高;8月2日21:00—23:00台风中心经过时风速和风向的剧烈变化相叠加,70 m高度22:10的湍流强度最高为0.3,这说明风速和风向多变加剧了风阵性。

|

|

| 图7 风速(a)、阵风系数(b)和湍流强度(c)的垂直变化曲线 Fig.7 Vertical variations of wind speed(a), gust factor(b) and turbulence intensity(c) | |

整体上,阵风系数和湍流强度随着高度增加而减少,但台风中心经过时也有例外的情况。在台风达维(1210)中心经过前(8月2日19:30—21:00),湍流强度和阵风系数随高度递减。垂直廓线在台风中心经过时和经过后发生变化,湍流强度和阵风系数在30~50 m高度间增加;22:30—23:00这种变化最为明显,此时在30~70 m高度间湍流强度和阵风系数均随高度升高而增加(图略)。这种现象在一些台风观测中也曾出现[28],可能和台风内部的小尺度气流运动有关,也可能和台风中心与观测点之间的相对位置有关。

当没有台风影响时,随着风速增大,不同高度处的阵风系数和湍流强度一致性减小,并逐渐趋于平缓。在台风外围,低风速时的湍流强度和阵风系数小于无台风的情况,高风速时略大,因此,台风外围湍流强度和阵风系数同样随着风速增大而减少,但变化趋势没有无台风影响时强烈,这体现了台风外围深厚的大风系统的影响。在台风中心附近,总体规律不变。在低层,当风力等级是6~7级时,风湍流强度和阵风系数会出现一个小峰值,对照风速的逐时变化(图 6)可以发现,当台风中心经过时低层风速多为10~20 m·s-1,正好对应6级(10.8~13.8 m·s-1)和7级(13.9~17.1 m·s-1)风,因此,这个风阵性的高值区就是由于台风中心经过时风速、风向剧变引起的。在高层,风速更大,这个峰值区也移动至11级(28.5~32.6 m·s-1),由于高层的湍流强度和阵风系数总体较小,此时的峰值没有低层明显(图 9)。

|

|

| 图8 2012年8月台风达维(1210)影响期间1号测风塔阵风系数(a)和湍流强度(b)变化 Fig.8 Variations of gust factor(a) and turbulence intensity(b) of Tower 1 during the impact of typhoon Damrey in Aug 2012 | |

|

|

| 图9 阵风系数(a)和湍流强度(b)的随风速等级的变化 Fig.9 Variations of gust factor(a) and turbulence intensity(b) with wind speed | |

4 结论与讨论

本文采用江苏沿海5座测风塔2009年6月—2012年11月连续42个月的梯度风观测数据,分析近地层的湍流强度、阵风系数的分布,并筛选了7个对江苏产生较大影响的台风,分析台风不同发展阶段、不同影响区域的风阵性特征。研究发现:

1) 江苏沿海地区低层风脉动性强,高层弱,10 m和70 m高度的年平均阵风系数值为1.50和1.24;湍流强度分别为0.20和0.11。阵风系数和湍流强度的频率分布均呈单峰型分布,高度越低,分布宽度越宽,峰值越低,峰值越偏向高值区。时间变化特征明显,夏季大冬季小,白天大夜间小。

2) 海陆分布、风速对风阵性影响明显。离岸风的湍流强度明显大于向岸风,且在不同高度、不同季节均是如此。不同高度层的阵风系数和湍流强度随风速增大而一致性减小,当风速超过6级后,基本稳定少变。

3) 在台风影响期间,湍流强度、阵风系数的变化特征不同于无台风时。在台风外围地区,不同高度层之间风速差异小,阵风系数和湍流强度小于无台风的情况。在台风中心附近,风速存在增大-骤减-再增大的双峰型变化,风向短时间内快速多变,湍流强度远大于台风外围和没有台风影响的情况,10 m和70 m高度的湍流强度达到0.25和0.14。

4) 在台风中心经过期间,湍流强度和阵风系数不完全随高度增加而减少,在30~50 m高度间增加;当风力等级增加时,湍流强度和阵风系数总体减少,但在风力为6~7级时出现局部峰值区,由台风中心经过时风速、风向剧变引起。在风电开发时,尤其需要注意台风影响期间,风阵性的特殊变化对风机安全的影响。

| [1] |

Powell M D, Vickery P J, Reinhold T A. Reduced drag coefficient for high wind speeds in tropical cyclones. Nature, 2003, 422: 279-283. DOI:10.1038/nature01481 |

| [2] |

Kogaki T, Matsumiya H, Abe H, et al. Wind characteristics and models for wind turbine design in Japan. Journal of Environment and Engineering, 2009, 4(3): 467-478. DOI:10.1299/jee.4.467 |

| [3] |

麻素红, 张进, 沈学顺, 等. 2016年GRAPES_TYM改进及对台风预报影响. 应用气象学报, 2018, 29(3): 257-269. |

| [4] |

黄先香, 俞小鼎, 炎利军, 等. 广东两次台风龙卷的环境背景和雷达回波对比. 应用气象学报, 2018, 29(1): 70-83. |

| [5] |

陈雯超, 宋丽莉, 王志春, 等. 不同天气条件下脉冲激光风廓线仪测风性能. 应用气象学报, 2017, 28(3): 327-339. |

| [6] |

高志球, 王介民, 马耀民, 等. 不同下垫面的粗糙度和中性曳力系数研究. 高原气象, 2000, 19(1): 17-24. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2000.01.003 |

| [7] |

包能胜, 刘军峰, 倪维斗, 等. 新疆达坂城风电场风能资源特性分析. 太阳能学报, 2006, 27(11): 1073-1077. DOI:10.3321/j.issn:0254-0096.2006.11.001 |

| [8] |

王丙兰, 胡非, 程雪玲, 等. 边界层局地相似理论在草原下垫面的适用性检验. 高原气象, 2012, 31(1): 28-37. |

| [9] |

薛桁, 朱瑞兆, 冯守忠, 等. 我国北部草原地区近地层平均风特性分析. 太阳能学报, 2002, 13(3): 232-238. |

| [10] |

郅伦海, 李秋胜, 胡非. 城市地区近地强风特性实测研究. 湖南大学学报(自然科学版), 2009, 36: 8-12. |

| [11] |

Zhao W, Zhang N, Sun J, et al. Evaluation and parameter-sensitivity study of a single-layer urban canopy model (SLUCM) with measurements in Nanjing, China. Journal of Hydrometeorology, 2014, 15(3): 1078-1090. DOI:10.1175/JHM-D-13-0129.1 |

| [12] |

杨璐, 韩丰, 陈明轩, 等. 基于支持向量机的雷暴大风识别方法. 应用气象学报, 2018, 29(6): 680-689. |

| [13] |

Yao Zengquan, Li Zhibian. The Characteristics of turbulence and dispersion in surface layer of coastal region. Journal of Hydrodynamics, 1992, 3: 67-78. |

| [14] |

黄菲, 马应生, 黄健. 春季华南沿海海-气边界层动力参数的观测研究. 中国海洋大学学报, 2011, 41(7/8): 1-8. |

| [15] |

张翔, 李云波, 张学宏, 等. 大连海域近海面湍流结构及谱特征. 海洋通报, 2012, 31(1): 9-14. DOI:10.3969/j.issn.1001-6392.2012.01.002 |

| [16] |

高晓梅, 俞小鼎, 王令军, 等. 山东半岛两次海风锋引起的强对流天气对比. 应用气象学报, 2018, 29(2): 245-256. |

| [17] |

Xu Xiangchun, Xin Jiwu, Liang Guofeng, et al. Observation and analysis of sea surface wind over the Qiongzhou Strait. Journal of Tropical Meteorology, 2010, 16(4): 402-408. |

| [18] |

宋丽莉, 毛慧琴, 汤海燕, 等. 广东沿海近地层大风特性的观测分析. 热带气象学报, 2004, 20(6): 731-736. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2004.06.014 |

| [19] |

蒋迪, 黄菲, 黄建. 华南海岸带近地层湍流参数特征观测研究. 中国海洋大学学报, 2013, 43(12): 7-15. |

| [20] |

高会旺, 顾明, 王仁磊, 等. 北黄海海域大气湍流强度特征及风速标准差相似性分析. 中国海洋大学学报, 2009, 39(4): 563-568. |

| [21] |

段亚鹏, 王东海, 刘英. "东方之星"翻沉事件强对流天气分析及数值模拟. 应用气象学报, 2017, 28(6): 666-677. |

| [22] |

孙燕, 吴海英, 沈树勤, 等. 冬春季江苏沿海大风的特征. 南京气象学院学报, 2007, 30(5): 699-704. DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2007.05.016 |

| [23] |

Chen Lianshou, Luo Zhexian. Some relations between asymmetric structure and motion of typhoons. Acta Meteor Sinica, 1995, 9(4): 412-419. |

| [24] |

张秀芝, 黄秀芬, 李江龙, 等. 一百多年来影响黄渤海热带气旋天气气候分析. 海洋预报, 1997, 14(4): 11-21. |

| [25] |

程正泉, 林良勋, 杨国杰, 等. 超强台风威马逊快速增强及大尺度环流特征. 应用气象学报, 2017, 28(3): 318-326. |

| [26] |

Cao SY, Tamura Y, Kikuchi N, et a1. Wind characteristics of a strong typhoon. Journal of Wind Engineering and Industry Aerodynamics, 2009, 97: 11-21. DOI:10.1016/j.jweia.2008.10.002 |

| [27] |

张光智, 徐祥德, 王继志, 等. 采用外场观测试验资料对登陆台风"黄蜂"的风场及湍流特征的观测研究. 应用气象学报, 2004, 15(增刊Ⅰ): 110-115. |

| [28] |

宋丽莉, 毛慧琴, 黄浩辉, 等. 登陆台风近地层湍流特征观测分析. 气象学报, 2005, 63(6): 915-921. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2005.06.008 |

| [29] |

黄世成, 周嘉陵, 王咏青, 等. 两次台风过程近地层湍流度和阵风因子分析. 气象科学, 2009, 29(4): 454-460. DOI:10.3969/j.issn.1009-0827.2009.04.004 |

| [30] |

周福, 蒋璐璐, 涂小萍, 等. 浙江省几种灾害性大风近地面阵风系数特征. 应用气象学报, 2017, 28(1): 119-128. |

| [31] |

张容焱, 张秀芝, 徐宗焕, 等. 台风影响下的正常湍流模型(NTM)设计. 太阳能学报, 2014, 35(6): 1075-1079. DOI:10.3969/j.issn.0254-0096.2014.06.026 |

| [32] |

MakinVK. A note on the drag of the sea surface at hurricane winds. Bound Layer Meteor, 2005, 115(1): 169-176. DOI:10.1007/s10546-004-3647-x |

| [33] |

Wang B L, Hu F, Cheng X L. Wind gust and turbulence statistics of typhoon in south China. Acta Meteor Sinica, 2010, 1: 113-127. |

| [34] |

王志春, 植石群, 丁凌云. 强台风纳沙(1117)近地层风特性观测分析. 应用气象学报, 2013, 24(5): 595-605. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2013.05.009 |

| [35] |

万定祥, 陈宁, 彭军, 等. ZQZ-TF型风向传感器电路剖析及维修方法. 气象科技, 2015, 13(1): 168-171. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2015.01.028 |

| [36] |

吴增茂, 孙士才. 近海工程环境应用中各种风资料的平均时间分析. 海岸工程, 1995, 14(3): 8-12. |

| [37] |

董双林. 中国的阵风极值及其统计研究. 气象学报, 2001, 59(3): 327-333. |

| [38] |

中国气象局. 地面气象观测规范. 北京: 气象出版社, 2003.

|

| [39] |

陈雯超, 宋丽莉, 植石群, 等. 不同下垫面的热带气旋强风阵风系数研究. 中国科技(技术科学), 2011, 41(11): 1449-1459. |

| [40] |

张容焱, 张秀芝, 杨校生, 等. 台风莫拉克(0908)影响期间近地层风特征. 应用气象学报, 2012, 23(2): 184-194. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2012.02.007 |

| [41] |

许向春, 辛吉武, 邢旭煌, 等. 琼州海峡南岸近地面层大风观测分析. 热带气象学报, 2013, 29(3): 481-488. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2013.03.015 |

| [42] |

李鸿秀, 朱瑞兆, 王蕊, 等. 不同地形风电场湍流强度日变化和年变化分析. 太阳能学报, 2014, 35(11): 2327-2333. DOI:10.3969/j.issn.0254-0096.2014.11.039 |

| [43] |

许向春, 辛吉武, 梁国锋, 等. 琼州海峡海面风场特征的观测分析. 热带气象学报, 2011, 27(1): 118-124. DOI:10.3969/j.issn.1004-4965.2011.01.014 |

| [44] |

中国气象局. 热带气旋年鉴2009. 北京: 气象出版社, 2011.

|

| [45] |

中国气象局. 热带气旋年鉴2010. 北京: 气象出版社, 2012.

|

| [46] |

中国气象局. 热带气旋年鉴2011. 北京: 气象出版社, 2013.

|

| [47] |

中国气象局. 热带气旋年鉴2012. 北京: 气象出版社, 2014.

|

2019, 30 (2): 177-190

2019, 30 (2): 177-190