2. 中国水利水电科学研究院, 北京 100038

2. China Institute of Water Resources and Hydropower Research, Beijing 100038

地质灾害是指在地球的发展演化过程中,由各种地质作用形成的灾害性地质事件。狭义地讲,由自然变异导致的地质灾害一般包括泥石流、滑坡和崩塌等等。地质灾害是全球分布和影响比较大的灾害[1]。受特殊的地质地貌和气候条件影响,我国是世界上受泥石流、滑坡等地质灾害危害最严重的国家之一。根据2009—2016年《全国地质灾害通报》统计,我国平均每年发生地质灾害14000余起,其中93.4%由自然因素(降雨、地震和冰雪冻融等)诱发,平均年直接经济损失48.4亿元。其中5—9月是我国的主汛期,降雨是地质灾害发生最主要的诱发因素。正确预测地质灾害发生的时间和地点,可以大大减少人员伤亡和财产损失。长期以来,人们对局地地质灾害的预报预警方法研究较为关注,利用监测边坡变化以及数值模拟等方法已有很多成功预报的实例,但传统地对单个边坡的稳定性分析和预测方法,技术流程复杂且需要耗费大量的人力物力。由于降雨型地质灾害具有发生点多面广、突发性强的特点[2],无法在区域尺度上对所有边坡开展监测预报工作。因此,开展区域降雨型地质灾害预报方法研究,提供在时间和空间上预报均较为准确的区域地质灾害预报产品是我国防灾减灾工作的客观且紧迫的需求。

国外学者对降雨型地质灾害的预报方法,包括统计、动力预报方法以及地质灾害预报预警系统的最新进展分别进行了系统科学的总结[3-5],国内学者针对我国近期相关研究也进行了梳理[6-10]。总的来讲,近几年区域降雨型地质灾害的预报方法研究有以下两个特点:基于统计模型的预报方法被广泛应用于业务预报,复杂动力模型开发与研究成为新的热点。本文综合考虑国际较新的研究成果和我国目前的发展状况,从降雨型地质灾害的内涵、统计模型和动力模型的发展与应用以及地质灾害预警系统在业务中的应用等4个方面进行梳理,以期为区域降雨型地质灾害预报方法研究和业务应用提供借鉴与参考。

1 地质灾害预报内容及进展根据不同的角度与标准,地质灾害分类十分复杂。就其成因而言,主要由自然变异导致的地质灾害称自然地质灾害,主要由人为作用诱发的地质灾害则称人为地质灾害。就地质环境或地质体变化的速度而言,可分突发性地质灾害和缓变性地质灾害两大类。1984年召开的国际滑坡学术会议上,针对滑坡如何分类的问题进行了讨论,Varnes[11]根据运动类型将滑坡分为崩塌、堆塌、滑动、侧向扩散、流动和复合型等,这种分类方法得到了各国科学家的普遍认可。国际工程地质学会滑坡委员会也建议采用Varnes提出的滑坡分类方法对滑坡进行分类。中华人民共和国地质矿产行业标准公布的《地质灾害分类分级(试行)》(DZ 0238-2004)中地质灾害的定义为地球在内动力、外动力或人类工程动力作用下,发生的危害人类生命财产、生产生活活动或破坏人类赖以生存与发展的资源与环境下不幸的地质事件,主要包括地震、火山、崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、矿井热害、海水入侵、特殊岩土灾害、水土流失、土地沙漠化、土地沼泽化、土地盐渍化、水质恶化等。其中,滑坡灾害指岩体或土体在重力作用下整体顺坡下滑,对人类生命财产和各项社会经济活动以及资源环境造成的灾害。中国地质环境监测院发布的《全国地质灾害通报》中将地质灾害分为滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝和地面沉降等。由此可知,国外对于滑坡的定义较为宽泛,为广义的滑坡。而我国将泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害进行了细致区分,一般指狭义的滑坡,即斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体或分散地顺坡向下滑动的自然现象。触发地质灾害的因素分为内因和外因两大类,内因主要包括地质和地貌等因素,外因包括降雨、地震、火山爆发和人类活动等因素。其中绝大多数地质灾害是由降雨,尤其是暴雨触发的。

为了便于叙述,本文中的地质灾害指的是由降雨引发的斜坡岩(土)体遭到破坏的结果,包括泥石流、滑坡和崩塌。地质灾害的发生常常具有点多面广的特点,为了结合气象业务的应用需求,本文针对区域降雨诱发型的地质灾害预报方法展开叙述。

地质灾害的预报预警涉及空间预测、时间和强度等预报[12]。空间预测的主要目的是确定可能发生地质灾害的地点。国内外学者采用不同方法在很多区域开展了地质灾害的危险性或风险评价[13-19]。地质灾害的危险性或风险评价可以认为是地质灾害预报预警中的空间预测[5]。由于地质灾害发生的物理机制复杂,灾害强度预测较为困难,目前研究重点关注如何预报地质灾害发生时间和地点。因此,本文中地质灾害预报预警的定义采用殷坤龙[20]对地质灾害预报预警的定义,即对未知区域或地段进行空间预测或对潜在危险点进行时间预报和预警。

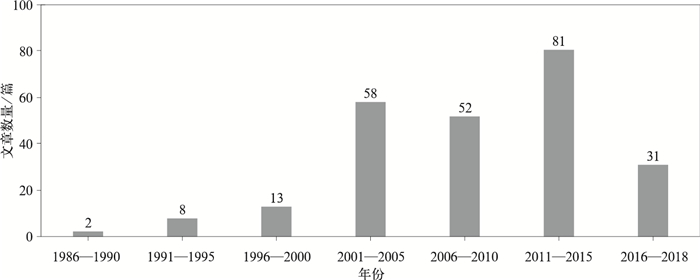

在中国知网应用“地质灾害”、“滑坡”和“预报方法”等关键词进行搜索,同时结合文章的具体内容筛选出245篇与地质灾害预报预警技术密切相关的文章,根据文章的发表时间进行了初步统计(图 1)。由图 1可以看到,2000年前,关于地质灾害预报方面的报道较少,大多为从理论上探讨预报方法[21-22]。2000年后,地质灾害预报方法研究受到了大批学者和从事相关业务工作的人员关注,地质灾害预报理论和技术不断发展,我国众多区域也建立了相应的地质灾害业务预报预警系统。地质灾害预报方法及其相关研究快速发展,主要基于3个因素:①WebGIS技术得到广泛应用,基于该技术制作专业服务产品也更为规范和标准[23]。②降雨产品丰富,多源资料应用提高了降雨资料时空精度。降雨是地质灾害发生的重要驱动因子,降雨资料是否准确对于地质灾害的早期预警具有重要意义[24]。加密自动气象站的观测降雨资料、遥感降雨资料以及GRAPES数值天气预报模式和集合预报系统的降雨产品的时空精度不断提高[25-30],为地质灾害预报方法研究和业务应用提供了必要的条件。③地质灾害预报技术得到快速发展。地质灾害预报主要基于隐式统计模型、显式统计模型和动力模型等。其中隐式统计模型也称为临界降雨判据法;显式统计模型则是考虑了地质环境因素指标与降雨因素指标等多因素叠加耦合而建立的预警判据[2]。动力模型则是利用地形、环境因子和水文信息等,实现边坡失稳的过程模拟[31-34]。

|

|

| 图1 基于中国知网的地质灾害预报方法研究相关文章数量统计 Fig.1 Related articles about geological hazard forcast methods based on China National Knowledge Infrastructure | |

2 统计模型的发展

基于统计模型的地质灾害预报方法较为成熟,目前已在世界各地得到广泛应用。隐式统计模型是利用历史地质灾害与降雨关系确定降雨阈值,常用的降雨特征参数包括雨强-历时曲线、累积雨量-历时曲线、累积雨量等[35-37]。朱佳敏等[38]得到了浙江省宁波市触发地质灾害的有效雨量为100 mm。麻土华等[39]在浙江省不同区域建立了雨强-历时关系。此外,鲍其云等[40]在浙江62个丘陵山区县建立了诱发滑坡的雨强-历时阈值曲线。伍宇明等[41]在福建省受台风降雨影响的典型区域建立了雨强-有效降雨日数阈值曲线。沈玲玲等[42]基于收集的四川省地质灾害降雨过程资料,建立了四川省地质灾害的雨强-历时阈值曲线。齐大鹏等[43]利用对数正态分布概率密度函数在贵州省建立临界雨量与地质灾害频率之间的关系。对于全国范围内的统计模型研究来讲,刘传正等[44]根据历史地质灾害点和灾害发生之前15 d内实际雨量及降雨过程的统计分析,建立了我国地质灾害气象预警等级判据模式图。Li等[45]利用全国60个典型地质灾害资料建立了全国雨量-历时判据。虽然隐式模型将地质环境因素的作用隐藏体现在雨量参数中,易于推广,但由于单一降雨阈值难以反映地质灾害发生发展过程,限制了预报的时空精度[2]。

显示统计模型也被称为第2代地质灾害预报模型,显示统计模型一般基于回归模型、人工神经网络等模型开展地质灾害预报,不仅考虑了降雨特征,还增加了地形、植被覆盖和地质条件等影响因子。唐亚明等[46]将黄土滑坡风险区划与降雨临界值耦合设定预警级别,并在陕西省延安市宝塔区开展了预警预报。曹洪洋等[47]以滑坡灾害突发的四川省雅安市雨城区为例,综合考虑雨强、前期雨量及下垫面,构建基于GIS分析获取的易发指数与BP型神经网络的时空预报模型。黄健敏等[48]利用Logistic回归模型在安徽省歙县建立了地质灾害预报模型。李守定等[49]利用坡度、坡向、海拔高度和水系密度等构建地质环境指标,综合考虑归一化的地质环境指标、7 d有效雨量和当日雨量在新疆开展地质灾害预报。李云君等[50]基于逻辑回归模型,选择滑坡危险性、当日雨量、前1 d雨量和前2 d雨量作为滑坡的预报因子。

综上所述,降雨型地质灾害的触发因素是降雨,隐式统计模型即基于历史降雨的特征与滑坡发生建立统计关系。随着对地质灾害发生机理的认识逐渐深入,人们发现地质灾害的发生不仅与降雨的触发因素有关,也与地形、植被类型、土壤类型和水系等静态因子密切相关,也由此发展了第2代统计模型,即显式统计模型。显示统计模型综合考虑地质环境变化与降雨参数等多因素,较隐式统计模型而言,提高了预警的精细化程度[51]。但显式统计模型未描述边坡失稳的力学机制,对降雨诱发机理考虑不足,预报的可靠性和精度有限[52]。

3 动力模型的发展降雨对地质灾害的触发作用与地表环境、地表状态和陆面水文过程密切相关。降雨经过植被截留、蒸散发和汇流等物理过程入渗到土壤中,降低了土体的粘聚力和摩擦角,增加土体本身的重力,使地下水位升高,土壤孔隙水压力变大,破坏了斜坡的力学平衡体系,导致斜坡失稳变形。基于垂直入渗理论的预报模型侧重于描述水分在垂直方向的运动,多应用于单体边坡。应用动力模型开展区域地质灾害模拟,水分水平运动不可以忽略,因此,水文模型逐渐被引入地质灾害模型中,在垂直入渗理论的基础上发展为水土耦合机制的预报模型。用于降雨型地质灾害模拟的动力模型通常包含两个子模块:一个模块用于模拟与灾害发生相关的陆面水文过程,并完成相关计算;另一个模块基于边坡稳定性模型计算边坡的安全系数(factor of safe, 简称为FS)。根据物理模型中对于陆面水文过程描述的差异,常用的物理模型可分为基于垂直入渗理论和基于水土耦合机制两类。

3.1 基于垂直入渗理论的地质灾害预报模型地表水入渗到土壤中,使地下水位升高,孔隙水压力变大,从而边坡的稳定度降低,因此,科学描述地表水入渗过程,对于地质灾害预报模型至关重要[53]。入渗模型用于模拟入渗率随土壤深度的变化,主要分为两类:一为Green-Ampt入渗模型,二为基于Richards入渗理论的模型。基于垂直入渗理论的地质灾害预报模型是通过将入渗理论与边坡稳定性分析方法有机耦合,以评价边坡稳定性。

Green-Ampt入渗模型假设入渗条件下存在明显的湿润锋面,即在土壤剖面上含水率具有阶梯分布特点。Muntohar等[54]利用改进的Green-Ampt模型结合无限边坡模型,预测地质灾害发生的时间以及滑动土体的深度。李宁等[55]采用常用的非饱和土VG模型与改进的Green-Ampt入渗模型对Mein-Larson降雨入渗模型进行改进,并结合无限边坡提出了一种降雨型滑坡灾害的简化计算模型。常金源等[56]以Green-Ampt入渗模型为基础,考虑了动水压力的作用,建立了降雨入渗条件下滑坡发生的概念模型。

Richards入渗模型用于模拟土壤孔隙水压力随土壤深度变化。基于Richards入渗理论的地质灾害预报模型中应用最为广泛的是TRIGRS模型。TRIGRS模型是由美国地质调查局开发的基于Richards入渗理论与无限边坡稳定性方法的分布式预报模型[57-58],是目前世界上应用最为广泛的预报模型之一。Godt等[59]应用TRIGRS模型在美国华盛顿州西雅图北部进行模拟,结果表明:加入瞬态过程提高了模型的模拟精度。Kim等[60]利用分辨率为5 m×5 m的DEM资料和土壤调查资料,使用TRIGRS模型计算韩国长兴地区可能发生地质灾害的区域,并与分辨率为1 m×1 m的IKONOS2的滑坡遥感检测图像进行对比,两者符合度为64.1%。Vieira等[61]使用TRIGRS模型预测位于巴西圣保罗的马尔山流域的不同场景下的滑坡灾害。Liao等[62]在美国北卡罗莱纳州北部梅肯县量化评估了TRIGRS对于地质灾害的时空预测能力,结果显示:在准确的降雨预报和详细的野外资料基础上,该模型具有较高的滑坡预警潜力。Raia等[63]在TRIG- RS模型中增加了对于水土参数不确定性的解决方案,并对模型进行了并行化处理,提高了模型运算的精度与速度。我国学者也利用TRIGRS模型在不同区域开展预报研究。丛威青等[64]将TRIGRS模型应用于我国南方地区,结果表明,该模型可以动态预测区域降雨型滑坡的发生发展过程。夏蒙等[65]结合TRIGRS模型与Rosenblueth点估计研究了降雨对浅层黄土滑坡的影响。Chen等[66]利用TRIGRS模型对一次台风降雨过程诱发的滑坡进行了试验预报。

3.2 基于水土耦合机制的地质灾害预报模型边坡的稳定性不仅与土体发生破坏的机制有关,而且与相关的水文过程紧密相关,增加对水文过程的描述可以提高降雨型地质灾害时空预报的准确率[67]。目前国内外已经有许多基于不同的水文模型与边坡稳定性模型耦合的研究工作,通过完善流域水文过程获取更为准确的土壤含水量、地下水位深度等初始条件和触发地质灾害的有效降雨,从而提高模型预报精度。

SHALSTAB模型将以地形为基础的半分布式流域水文模型TOPMODEL与无限边坡稳定性模型进行耦合,并在多个区域进行模拟预报,取得了较满意结果[68-74]。很多研究者通过基于地形的水文模型模拟地下径流,并与边坡稳定性模型耦合预测地质灾害发生的时间和地点[75-77]。近几年随着水文模型的快速发展,耦合分布式水文模型的降雨型地质灾害预报模型得到了快速发展。Simoni等[78]将分布式水文模型GEOtop与边坡稳定性模型进行耦合,用于地质灾害的可能性预报。He等[79]提出了CRESLIDE(Coupled Routing and Excess Storage and SLope-Distributed Equilibrium)模型,并应用该模型在美国北卡罗莱纳州梅肯县开展了预报试验。包红军等[80]在我国陕南月河流域开展的预报试验表明,基于CRESLIDE模型的流域水土耦合滑坡预报模型在滑坡时空预报上表现稳定。Zhang等[81]利用CREST (Coupled Routing and Excess STorage)水文模型与TRIGRS模型耦合构建CRESTRIGRS系统,与TRIGRS模型相比,基于水土耦合的CRESTRIGRS系统对入渗速率的改变十分显著,有效提高了滑坡模拟的精度。

随着人们对降雨型滑坡机理认识的加深,预报模型从较为简单的统计模型开始,发展到单一的边坡动力模型后,目前开始发展基于耦合分布式水文模型的地质灾害模拟系统,可以科学模拟地质灾害发生的物理过程,从而为区域地质灾害预报提供更为准确而精细的预报产品。

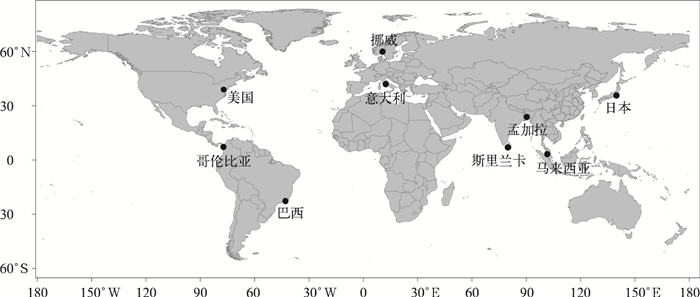

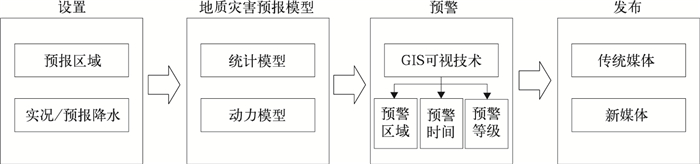

4 区域降雨型地质灾害预报预警系统地质灾害随着人口和社会活动的不断增加,其危害也不断增加,及时发布地质灾害预报预警信息可以有效减少灾害造成的人员和财产损失。联合国国际减灾战略于2009年提出了预警系统的概念,其定义为一组用于及时制取和传递有价值警示信息的能力,以使受到致灾因子威胁的个人、社区和机构做好准备并采取恰当的行动,在足够的时间内减少可能的危害或损失[1]。中国香港是世界上最早建立地质灾害预报预警系统的地区之一,1977年开始启动了地质灾害预警系统,该系统由86个自动雨量计构成,以小时雨量75 mm和24 h日雨量175 mm为地质灾害预报的临界雨量[82-84]。进入21世纪,中国、美国、日本、意大利和巴西等越来越多的国家和地区开始建立本区域的地质灾害预报预警系统(图 2)。美国地质调查局和美国国家气象服务中心于1985年联合建立了地质灾害实时预报系统,该系统包括地质灾害易发性区划图、雨量与地质灾害发生关系的经验模型和实时的雨量监测资料,以及美国国家气象服务中心的雨量预报。中国台湾、意大利和巴西等以雨量阈值为标准开展区域地质灾害的预报预警工作[85-87]。日本则利用雷达估测的降雨强度开展预报预警[88]。文献[33]归纳了自1977年起至今24个分布在全球不同区域的地质灾害预报预警系统,并详细分析了不同预报预警系统的特点。降雨型地质灾害预报预警系统主要分为4个部分:设置、地质灾害预报模型、预警和发布(图 3),其中地质灾害预报模型是地质灾害预报预警系统的核心组成。第1部分通常根据业务的需求按照流域或者行政单位(县、市、省或国家)确定预报预警区域,配置设备接收该区域内实况和预报降雨信息。第2部分根据可获得的资料情况确定地质灾害预报模型,并进行模型的本地化调试。第3部分利用GIS技术可视化模型的预报结果,确定预警的地点、时间和等级。第4部分利用电视、广播等信息渠道发布预警信息。中国地质灾害气象预警服务主要针对降雨引发的崩塌、滑坡和泥石流等突发性地质灾害开展早期预警,预警业务由国土资源部和中国气象局相关业务部门共同组织实施[51]。根据我国地质灾害预报预警系统服务区域的空间范围,可以分为3类:国家级、省级和市县级降雨型地质灾害预报预警系统。截至2010年10月,全国已有30个省(自治区、直辖市)、223个市(地、州)、1035个县(市、区)开展了区域性地质灾害气象预警预报工作[89]。由于地质灾害预报预警系统为业务运行系统,收集全部资料较为困难,本文仅就公开发表资料的中国区域降雨型地质灾害预报预警系统的发展和特点进行分析总结。

|

|

| 图2 全球地质灾害预报系统分布(不包括中国)[3] Fig.2 Geological hazard early warning systems all over the world except China(from Reference [3]) | |

|

|

| 图3 区域降雨型地质灾害预报预警系统构成 Fig.3 Illustration of the early warning system of regional rainfall-induced geo-hazards | |

2003年中国地质环境检测院研发的第1代国家级地质灾害气象预报预警系统应用于国家级的业务预报[90]。该系统依据地貌、地质特征及其与降雨诱发的地质灾害的关系,将我国分为74个预报区。利用不同预报区内的地质灾害样本与降雨特征的统计关系逐一确定临界雨量,建立临界雨量判据图。将中国气象局中央气象台的预报日雨量与临界雨量进行对比,在地理信息系统平台(MapGIS)上可视化显示每日地质灾害预警区域。同时,通过中国中央电视台、中国地质环境信息网站、中央人民广播电台和短信等多种媒体及时发布地质灾害预警。临界雨量判据方法(属于隐式统计模型)是地质灾害气象预报预警系统的核心,该方法抓住了降雨诱发地质灾害的关键因素,但预报精度受到预警面积、样本量和地质环境复杂程度等影响,单一的临界雨量指标判据也会限制预报准确性和精度的提高。2007年中国地质环境检测院研发完成了基于显式统计方法的第2代国家级地质灾害预警系统,以全国地质环境信息建立的地质灾害区域“潜势度”作为预警背景值,叠加雨量实况和预报值参与二次计算,得出空间上为1:100万的地质灾害区域预警结果[2, 91],并于2008年开始应用于国家级业务预警工作。该系统中我国分为7个预警大区,包括东北山地平原区、大华北地区、中南山地丘陵区、西南中高山区、黄土高原区、北方干旱沙漠区和青藏高原区。由于气候和地质环境条件决定了地质灾害潜在的易发程度,在各个预警大区内利用确定性系数模型确定年平均雨量、岩土体类型、地形起伏、植被类型、水系长度和地震烈度等敏感因子的权重,从而计算地质灾害区域潜势度指标。最后建立地质灾害预警指数与潜势度、当日雨量和前期雨量的线性回归模型。目前我国两代预报预警系统并行使用,预警结果相互校验,实现每日1次的国家级地质灾害预警。

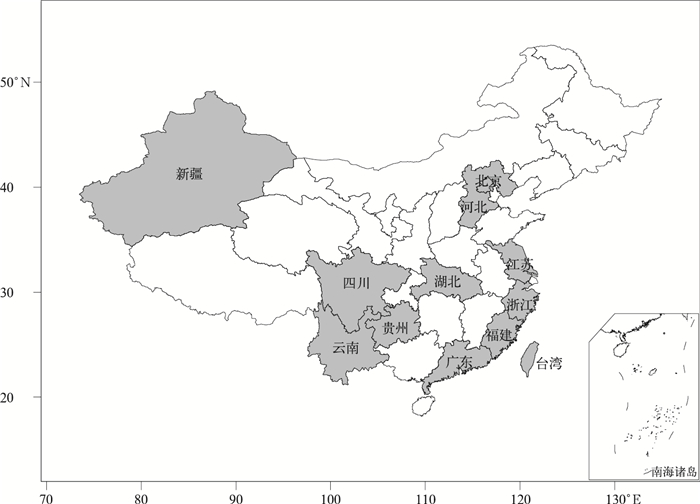

我国部分省份结合实际情况搭建了服务于本省的更为精细化的地质灾害预报预警系统。浙江省建立了基于WebGIS的地质灾害实时预警预报系统,该系统包括灾害数据库和信息管理库,灾害空间预测和时间预警预报系统,以及减灾防灾技术支持系统,系统实现了与网络连接的实时预警预报,并根据降雨条件对浙江省可能遭受的突发性地质灾害进行预报[40, 92-93]。重庆、贵州、湖北、河北、四川、北京、新疆和江苏等地也建立了降雨资料的自动传输、地质灾害统计模型的本地化和预警信息及时发布的区域降雨型地质灾害预报预警系统[42-43, 49, 94-101](图 4)。表 1针对有公开发表资料的各省级(含直辖市)降雨型地质灾害预报预警系统进行了总结。省级地质灾害预报预警业务工作多基于GIS技术搭建平台,其覆盖的地质灾害种类也较为宽泛,这与我国气候多样、地质环境条件和地质灾害的成因复杂密切相关,也使得针对不同地质灾害类型开展业务预报工作较为困难。目前,各地根据资料条件和实际需求,采用不同地质灾害预报模型。由于显式统计模型在考虑降雨特征的基础上增加考虑了地质环境因子,其理论基础更为完整。近年来,更多地区开始基于显式统计模型开展业务预报工作。甘肃省兰州市、江苏省南京市和重庆市等县(市、区)也广泛开展建立了服务于本区域地质灾害的预报预警系统[100, 102-103]。值得一提的是,部分区域将重点区域监测加入到地质灾害预报预警系统中。如北京市拟通过建成覆盖北京市山区、浅山区的突发地质灾害专业监测网络,升级气象预报预警系统,构建未来24 h提醒预警、数小时转移预警和数分钟内的逃生预警,以期从目前大面积的区域性预报模式转化为单体化的预报模式[101]。

|

|

| 图4 我国基于公开资料已建立省级地质灾害预报系统的地区(阴影区) Fig.4 Regions established geological hazard prediction system in China based on open data(the shaded) | |

|

|

表 1 中国地质灾害预报模型总结 Table 1 Summary of geological hazard early warning systems in China |

基于显示统计模型的预报系统综合考虑了地质环境变化与降雨参数等多因素,较基于隐式统计模型的预报系统而言,提高了预报预警的准确性。目前,我国的国家级、省级和市县级降雨型地质灾害预报预警系统逐渐由基于隐式统计模型的预报系统升级为基于显示统计模型的预报系统。基于统计模型的预报方法灵活且易用,不同预报区域可依据获得的资料情况以及预报用途构建不同时空分辨率的统计模型。公开的资料显示,预报预警系统中的降雨资料主要来源为站点观测降雨、自动气象站观测降雨、雷达观测降雨和常规气象台预报降雨等,高分辨率数值模式的降雨产品还未能广泛应用于降雨型地质灾害的业务预报中。同时,多数降雨型地质灾害预报预警系统只能应用于大面积的区域性预报,难以满足更为精细化预报的需要。另外,不同的预报预警系统中的预警等级从三级到五级不等,预警名称或者符号也差异较大,可能导致企事业单位和公众对预警信息的理解存在一定偏差。

5 讨论与展望受地质地貌和气候条件的影响,地质灾害预报复杂且困难。由于降雨是诱发地质灾害的一个十分重要的触发因素和动力来源,利用降雨型地质灾害预报预警系统开展区域早期预警是减少灾害损失的有效方法之一。其中,地质灾害预报模型是区域降雨型地质灾害预报预警系统的核心。近几年,地质灾害预报预警方法研究也从最初关注预报模型逐渐拓展到多源降雨资料的输入以及预警的显示与发布,形成完整的地质灾害预报链条。本文利用公开发表的资料,针对地质灾害预报预警技术的发展,特别是在我国的发展,进行了梳理与总结,得到了以下基本认识:

1) 统计模型由仅考虑降雨特征与地质灾害发生的统计关系,逐渐发展为综合考虑与地质灾害发生密切相关的地质条件、植被类型、土地利用和前期雨量等因子,选用适合的统计模型建立地质灾害预报模型。基于统计模型的地质灾害预报模型研究较为成熟。统计模型简单、直观、实用和易推广,但由于无法描述地质灾害发生的内在物理机制,限制了其对地质灾害的时空模拟和预报精度。

2) 基于动力模型的预报预警方法由于能提供更高时空分辨率的预报产品逐渐成为了新的研究和应用热点。近几年,将基于垂直入渗理论的地质灾害预报模型与分布式水文模型耦合,搭建基于水土耦合机制的地质灾害预报模型逐渐成为研究的重要方向。该类耦合模型的优势在于水文模型可以充分考虑降雨在下垫面的水平运动,为模型模拟提供较为准确的水土参数等初始条件。国外有部分学者利用耦合的地质灾害预报系统在中小流域开展了实例模拟,取得了较好的模拟效果。但在国内,特别是在中小流域尺度,关于如何构建耦合系统以提高降雨型地质灾害模拟精度的研究报道不多。

3) 我国在近十几年的发展中构建了国家级、省级和地市级等多层次降雨型地质灾害的业务预报预警系统。每年汛期由国土资源部和中国气象局联合开展国家级地质灾害气象预警预报工作,目前已经由基于隐式统计模型构建的第1代国家级业务预报预警系统升级为基于显式统计模型构建的第2代国家级业务与预报预警系统。由于地质灾害预报的统计模型研究与应用已较为成熟,我国各省市基于应用需求和数据获取情况,建立了服务于本区域的降雨型地质灾害预报预警系统,取得了较好的社会效益和经济效益。

需要指出的是,降雨诱发的地质灾害预报的准确度很大程度由降雨预报的准确性决定,而降雨预报具有不确定性。充分利用多源降雨预报产品,如雷达估测降雨和多模式的预报降雨信息,是未来提高降雨型地质灾害预报准确率的有效方法之一。降雨型地质灾害涉及到水文、植物生态和地质环境等不同学科,开展大气-陆面(特别是水文过程)-地质灾害一体化动力模型的研发,有助于加深对地质灾害发生的物理认识,同时可为精细化地质灾害预报奠定基础。

| [1] |

贾朋群, 张萌, 许小峰. 气象与滑坡研究国际进展评介. 气象科技进展, 2013, 3(增刊Ⅰ): 3-22. |

| [2] |

刘艳辉, 刘传正, 温铭生, 等. 中国地质灾害气象预警模型研究. 工程地质学报, 2015, 23(4): 738-746. |

| [3] |

Piciullo L, Calvello M, Cepeda J M. Territorial early warning systems for rainfall-induced landslides. Earth-Science Reviews, 2018, 179: 228-247. DOI:10.1016/j.earscirev.2018.02.013 |

| [4] |

Sidle R C, Bogaard T A. Dynamic earth system and ecological controls of rainfall-initiated landslides. Earth-Science Reviews, 2016, 159: 275-291. DOI:10.1016/j.earscirev.2016.05.013 |

| [5] |

Reichenbach P, Rossi M, Malamud B D, et al. A review of statistically-based landslide susceptibility models. Earth-Science Reviews, 2018, 180: 60-91. DOI:10.1016/j.earscirev.2018.03.001 |

| [6] |

崔鹏. 中国山地灾害研究进展与未来应关注的科学问题. 地理科学进展, 2014, 33(2): 145-152. |

| [7] |

马文瀚, 陈建平. 突发性地质灾害气象预警预报研究综述. 地质灾害与环境保护, 2007, 18(1): 6-9. DOI:10.3969/j.issn.1006-4362.2007.01.002 |

| [8] |

唐亚明, 张茂省, 薛强, 等. 滑坡监测预警国内外研究现状及评述. 地质论评, 2012, 58(3): 533-541. DOI:10.3969/j.issn.0371-5736.2012.03.014 |

| [9] |

梁润娥, 李中社, 苗高建, 等. 区域地质灾害气象预警模型研究现状与展望. 安全与环境工程, 2013, 20(1): 30-35. DOI:10.3969/j.issn.1671-1556.2013.01.07t |

| [10] |

杨阳, 徐海峰, 何勇军, 等. 降雨山洪引发滑坡预报预警研究现状及评述. 人民黄河, 2014, 36(8): 43-46. DOI:10.3969/j.issn.1000-1379.2014.08.014 |

| [11] |

Varnes D J.Slope Movement Types and Processed.Washington D C: Transportation Research Board, 1978.

|

| [12] |

Guzzetti F, Reichenbach P, Cardinali M, et al. Probabilistic landslide hazard assessment at the basin scale. Geomorphology, 2005, 72(1): 272-299. |

| [13] |

Gaprindashvili G, Westen C J. Generation of a national landslide hazard and risk map for the country of Georgia. Natural Hazards, 2015, 80(1): 69-101. |

| [14] |

Liu C, Li W, Wu H, et al. Susceptibility evaluation and mapping of China's landslides based on multi-source data. Natural Hazards, 2013, 69(3): 1477-1495. DOI:10.1007/s11069-013-0759-y |

| [15] |

Park H J, Lee J H, Woo I. Assessment of rainfall-induced shallow landslide susceptibility using a GIS-based probabilistic approach. Engineering Geology, 2013, 161: 1-15. DOI:10.1016/j.enggeo.2013.04.011 |

| [16] |

Peng L, Niu R, Huang B, et al. Landslide susceptibility mapping based on rough set theory and support vector machines:A case of the Three Gorges area, China. Geomorphology, 2014, 204: 287-301. DOI:10.1016/j.geomorph.2013.08.013 |

| [17] |

Sabatakakis N, Koukis G, Vassiliades E, et al. Landslide susceptibility zonation in Greece. Natural Hazards, 2012, 65(1): 523-543. |

| [18] |

刘仁志, 倪晋仁. 中国滑坡崩塌危险性区划. 应用基础与工程科学学报, 2005(1): 9-18. DOI:10.3969/j.issn.1005-0930.2005.01.002 |

| [19] |

Zhang Z, Yang F, Chen H, et al. GIS-based landslide susceptibility analysis using frequency ratio and evidential belief function models. Environmental Earth Sciences, 2016, 75(11): 1-12. |

| [20] |

殷坤龙, 陈丽霞, 张桂荣. 区域滑坡灾害预测预警与风险评价. 地学前缘, 2007, 14(6): 85-97. DOI:10.3321/j.issn:1005-2321.2007.06.011 |

| [21] |

秦四清, 张倬元, 黄润秋. 滑坡灾害预报的非线性动力学方法. 水文地质工程地质, 1993(5): 1-4. |

| [22] |

张倬元, 秦四清. 滑坡灾害可预报时间尺度问题探讨. 中国地质灾害与防治学报, 1994, 5(1): 17-22. |

| [23] |

吕终亮, 白新萍, 薛峰. 基于WebGIS的气象服务产品制作系统及关键技术. 应用气象学报, 2018, 29(1): 120-128. |

| [24] |

毕宝贵, 代刊, 王毅, 等. 定量降水预报技术进展. 应用气象学报, 2016, 27(5): 534-549. |

| [25] |

黄丽萍, 陈德辉, 邓莲堂, 等. GRAPES_Meso V4.0主要技术改进和预报效果检验. 应用气象学报, 2017, 28(1): 25-37. |

| [26] |

沈学顺, 苏勇, 胡江林, 等. GRAPES_GFS全球中期预报系统的研发和业务化. 应用气象学报, 2017, 28(1): 1-10. |

| [27] |

潘留杰, 薛春芳, 张宏芳, 等. 两个集合预报系统对秦岭及周边降水预报性能对比. 应用气象学报, 2016, 27(6): 676-687. |

| [28] |

卢新玉, 鸣魏, 王秀琴. TRMM月降水量产品在新疆地区的订正. 应用气象学报, 2017, 28(3): 379-384. |

| [29] |

郭换换, 段明铿, 智协飞, 等. 基于TIGGE资料的预报跳跃性特征. 应用气象学报, 2016, 27(2): 220-229. |

| [30] |

翟盘茂, 李蕾, 周佰铨, 等. 江淮流域持续性极端降水及预报方法研究进展. 应用气象学报, 2016, 27(5): 631-640. |

| [31] |

Arnone E, Noto L V, Lepore C, et al. Physically-based and distributed approach to analyze rainfall-triggered landslides at watershed scale. Geomorphology, 2011, 133: 121-131. DOI:10.1016/j.geomorph.2011.03.019 |

| [32] |

Liao Z, Hong Y, Adler R, et al. A Physically Based SLIDE Model for Landslide Hazard Assessments Using Remotely Sensed Data Sets. Florida:CRC Press, 2010, 807-813. |

| [33] |

Montrasio L, Valentino R. A model for triggering mechanisms of shallow landslides. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2008, 8(5): 1149-1159. DOI:10.5194/nhess-8-1149-2008 |

| [34] |

亓星, 许强, 郑光, 等. 降雨诱发顺层岩质及土质滑坡动态预警力学模型. 灾害学, 2015, 30(3): 38-42. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2015.03.008 |

| [35] |

Guzzetti F, Peruccacci S, Rossi M, et al. The rainfall intensity-duration control of shallow landslides and debris flows:An update. Landslides, 2008, 5(1): 3-17. DOI:10.1007/s10346-007-0112-1 |

| [36] |

Baum R L, Coe J A, Godt J W, et al. Regional landslide-hazard assessment for Seattle, Washington, USA. Landslides, 2005, 2(4): 266-279. DOI:10.1007/s10346-005-0023-y |

| [37] |

Caine N. The rainfall intensity-duration control of shallow landslides and debris flows. Geografiska Annaler(Physical Geography), 1980, 62(1-2): 23-27. |

| [38] |

朱佳敏, 姚素香, 顾小丽, 等. 浙江宁波市地质灾害的雨量阈值及预报分析. 中国地质灾害与防治学报, 2011, 22(4): 85-88. DOI:10.3969/j.issn.1003-8035.2011.04.019 |

| [39] |

麻土华, 李长江, 孙乐玲, 等. 浙江地区引发滑坡的降雨强度-历时关系. 中国地质灾害与防治学报, 2011, 22(2): 20-25. DOI:10.3969/j.issn.1003-8035.2011.02.004 |

| [40] |

鲍其云, 麻土华, 李长江, 等. 浙江62个丘陵山区县引发滑坡的降雨强度-历时阈值. 科技通报, 2016, 32(5): 48-55. DOI:10.3969/j.issn.1001-7119.2016.05.010 |

| [41] |

伍宇明, 兰恒星, 高星, 等. 台风暴雨型滑坡降雨阈值曲线研究——以福建地区为例. 工程地质学报, 2014, 22(2): 255-262. DOI:10.3969/j.issn.1004-9665.2014.02.015 |

| [42] |

沈玲玲, 刘连友, 杨文涛, 等. 基于TRMM降雨数据的四川省地质灾害降雨阈值分析. 灾害学, 2015, 30(2): 220-227. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2015.02.041 |

| [43] |

齐大鹏, 汪超, 韩小令, 等. 基于加密降水资料的贵州地质灾害概率预报模型. 气象科技, 2016, 44(5): 788-792. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2016.05.016 |

| [44] |

刘传正, 温铭生, 唐灿. 中国地质灾害气象预警初步研究. 地质通报, 2004, 23(4): 303-309. DOI:10.3969/j.issn.1671-2552.2004.04.001 |

| [45] |

Li W, Liu C, Scaioni M, et al. Spatio-temporal analysis and simulation on shallow rainfall-induced landslides in China using landslide susceptibility dynamics and rainfall I-D thresholds. Science China(Earth Sciences), 2017, 60(4): 720-732. DOI:10.1007/s11430-016-9008-4 |

| [46] |

唐亚明, 薛强, 李政国, 等. 基于单体和区域尺度的黄土滑坡监测预警方法与实例. 灾害学, 2015, 30(4): 91-106. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2015.04.018 |

| [47] |

曹洪洋, 王禹, 满兵. 基于GIS的区域群发性降雨型滑坡时空预报研究. 地理与地理信息科学, 2015, 31(1): 106-109. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2015.01.022 |

| [48] |

黄健敏, 赵国红, 廖芸婧, 等. 基于Logistic回归的降雨诱发区域地质灾害易发性区划及预报模型建立——以安徽歙县为例. 中国地质灾害与防治学报, 2016, 27(3): 98-105. |

| [49] |

李守定, 白亚恒, 姜越, 等. 基于内外动力耦合成因理论的新疆地质灾害气象预警显式统计模型. 地球科学与环境学报, 2017, 39(2): 286-300. DOI:10.3969/j.issn.1672-6561.2017.02.013 |

| [50] |

李云君, 刘志红, 吕远洋, 等. 四川省滑坡灾害气象预警模型建立与验证. 地球信息科学学报, 2017, 19(7): 941-949. |

| [51] |

刘传正, 刘艳辉, 温铭生, 等. 中国地质灾害气象预警实践:2003-2012. 中国地质灾害与防治学报, 2015, 26(1): 1-8. |

| [52] |

刘艳辉, 温铭生, 苏永超, 等. 台风暴雨型地质灾害时空特征及预警效果分析. 水文地质工程地质, 2016, 43(5): 119-126. |

| [53] |

戚国庆, 黄润秋, 许强. 降雨及水库诱发滑坡的评价与预测. 北京: 科学出版社, 2007.

|

| [54] |

Muntohar A S, Liao H. Rainfall infiltration:Infinite slope model for landslides triggering by rainstorm. Natural Hazards, 2010, 54(3): 967-984. DOI:10.1007/s11069-010-9518-5 |

| [55] |

李宁, 许健聪. 无限长均质斜坡降雨入渗解析解. 岩土工程学报, 2012, 36(4): 2325-2330. |

| [56] |

常金源, 包含, 伍法权, 等. 降雨条件下浅层滑坡稳定性探讨. 岩土力学, 2015, 36(4): 995-1001. |

| [57] |

Baum R L, Savage W Z, Godt J W.TRIGRS-A FORTRAN Program for Transient Rainfall Infiltration and grid-Based Regional Slope-stability Analysis, Version 2.0: US Geological Survey Open-File Report, 2008.

|

| [58] |

Baum R L, Godt J W, Savage W Z. Estimating the timing and location of shallow rainfall-induced landslides using a model for transient, unsaturated infiltration. Journal of Geophysical Research(Earth Surface), 2010, 115(F3): F03013. |

| [59] |

Godt J W, Baum R L, Savage W Z, et al. Transient deterministic shallow landslide modeling:Requirements for susceptibility and hazard assessments in a GIS framework. Engineering Geology, 2008, 102(3): 214-226. |

| [60] |

Kim D, Sangjun I M, Sang H L. Predicting the rainfall-triggered landslides in a Forested Mountain region using TRIGRS model. Journal of Mountain Science, 2010, 7(1): 83-91. DOI:10.1007/s11629-010-1072-9 |

| [61] |

Vieira B C, Fernandes N F, Filho O A. Shallow landslide prediction in the Serra do Mar, So Paulo, Brazil. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2010, 10(9): 1829-1837. DOI:10.5194/nhess-10-1829-2010 |

| [62] |

Liao Z, Hong Y, Kirschbaum D, et al. Evaluation of TRIGR's predictive skill for hurricane-triggered landslides:A case study in Macon County, North Carolina. Natural Hazards, 2011, 58(1): 325-339. DOI:10.1007/s11069-010-9670-y |

| [63] |

Raia S, Alvioli M, Rossi M, et al. Improving Predictive Power of Physically Based Rainfall-induced Shallow Landslide Models:A Probabilistic Approach. Geoscientific Model Development, 2014, 7: 495-514. DOI:10.5194/gmd-7-495-2014 |

| [64] |

丛威青, 李铁锋, 潘懋, 等. 基于非饱和渗流理论的区域降雨型地质灾害动力学预警方法研究. 北京大学学报(自然科学版), 2008, 44(2): 212-216. DOI:10.3321/j.issn:0479-8023.2008.02.007 |

| [65] |

夏蒙, 王家鼎, 谷天峰, 等. 基于TRIGRS模型的浅层黄土滑坡破坏概率评价. 兰州大学学报(自然科学版), 2013, 4: 453-458. DOI:10.3969/j.issn.0455-2059.2013.04.003 |

| [66] |

Chen Y L, Chen D H, Li Z C, et al. Preliminary studies on the dynamic prediction method of rainfall-triggered landslide. Journal of Mountain Science, 2016, 13(10): 1735-1745. DOI:10.1007/s11629-014-3110-5 |

| [67] |

Bogaard T, Greco R. Preface "Hillslope hydrological modelling for landslides prediction". Journal of Earth System Science, 2014, 18(10): 4185-4188. DOI:10.5194/hess-18-4185-2014 |

| [68] |

Montgomery D R, Sullivan K, Greenberg H M. Regional test of a model for shallow landsliding. Hydrological Processes, 1998, 12(6): 943-955. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1085 |

| [69] |

Dietrich W E, Reiss R, Hsu M, et al. A process-based model for colluvial soil depth and shallow landsliding using digital elevation data. Hydrological Processes, 1995, 9(3-4): 383-400. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1085 |

| [70] |

Wu W, Sidle R C. A distributed slope stability model for steep forested basins. Water Resources Research, 1995, 31(8): 2097-2110. DOI:10.1029/95WR01136 |

| [71] |

田利川, 姜建梅. 基于滑坡水文耦合模型的区域斜坡稳定性研究. 资源环境与工程, 2008, 22(2): 208-212. DOI:10.3969/j.issn.1671-1211.2008.02.017 |

| [72] |

康超, 谌文武, 张帆宇, 等. 确定性模型在黄土沟壑区斜坡稳定性预测中的应用. 岩土力学, 2011, 32(1): 207-210. DOI:10.3969/j.issn.1000-7598.2011.01.033 |

| [73] |

孙金山, 陈明, 左昌群, 等. 降雨型浅层滑坡危险性预测模型. 地质科技情报, 2012, 31(2): 117-121. DOI:10.3969/j.issn.1000-7849.2012.02.019 |

| [74] |

王佳佳, 殷坤龙, 杜娟, 等. 基于GIS考虑准动态湿度指数的滑坡危险性预测水文-力学耦合模型研究. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(增刊Ⅱ): 3868-3877. |

| [75] |

Lanni C, Borga M, Rigon R, et al. Modelling shallow landslide susceptibility by means of a subsurface flow path connectivity index and estimates of soil depth spatial distribution. Hydrology and Earth System Sciences, 2012, 16(11): 3959-3971. DOI:10.5194/hess-16-3959-2012 |

| [76] |

Lepore C, Arnone E, Noto L V, et al. Physically based modeling of rainfall-triggered landslides:a case study in the Luquillo forest, Puerto Rico. Hydrology and Earth System Sciences, 2013, 17(9): 3371-3387. DOI:10.5194/hess-17-3371-2013 |

| [77] |

Tao J, Barros A P. Coupled prediction of flood response and debris flow initiation during warm- and cold-season events in the Southern Appalachians, USA. Hydrology and Earth System Sciences, 2014, 18(1): 367-388. DOI:10.5194/hess-18-367-2014 |

| [78] |

Simoni S, Zanotti F, Bertoldi G, et al. Modelling the probability of occurrence of shallow landslides and channelized debris flows using GEOtop-FS. Hydrological Processes, 2007, 22(4): 532-545. |

| [79] |

He X, Hong Y, Vergara H, et al. Development of a coupled hydrological-geotechnical framework for rainfall-induced landslides prediction. Journal of Hydrology, 2016, 543: 395-405. DOI:10.1016/j.jhydrol.2016.10.016 |

| [80] |

包红军, 张珂, 晁丽君, 等. 基于水土耦合机制的流域滑坡预报研究. 气象, 2017, 43(9): 91-103. |

| [81] |

Zhang K, Xue X, Hong Y, et al. iCRESTRIGRS:A coupled modeling system for cascading flood-landslide disaster forecasting. Journal of Earth System Science,, 2016, 20(12): 5035-5048. DOI:10.5194/hess-20-5035-2016 |

| [82] |

Brand E, Premchitt J, Phillipson H.Relationship Between Rainfall and Landslides in Hong Kong//Proceedings of 4th International Symposium Landslides, 1984: 377-384.

|

| [83] |

Chan R K S, Pang P L R, Pun W K.Recent developments in the Landslip Warning System in Hong Kong//Proceedings of the 14th Southeast Asian Geotechnical Conference, 2003: 219-224.

|

| [84] |

Cheung P Y, Wong M C, Yeung H Y.Application of Rainstorm Nowcast to Realtime Warning of Landslide Hazards in Hong Kong//WMO PWS Workshop on Warning of Real-Time Hazards by Using Nowcasting Technology, 2006: 9-13.

|

| [85] |

Peruccacci S, Brunetti M T, Gariano S L, et al. Rainfall thresholds for possible landslide occurrence in Italy. Geomorphology, 2017, 290: 39-57. DOI:10.1016/j.geomorph.2017.03.031 |

| [86] |

Chen C, Lin L, Yu F, et al. Improving debris flow monitoring in Taiwan by using high-resolution rainfall products from QPESUMS. Natural Hazards, 2007, 40(2): 447-461. DOI:10.1007/s11069-006-9004-2 |

| [87] |

Calvello M, Orsi RN D, Piciullo L, et al. The Rio de Janeiro early warning system for rainfall-induced landslides:Analysis of performance for the years 2010-2013. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2015, 12: 3-15. DOI:10.1016/j.ijdrr.2014.10.005 |

| [88] |

Osanai N, Shimizu T, Kuramoto K, et al. Japanese early-warning for debris flows and slope failures using rainfall indices with Radial Basis Function Network. Landslides, 2010, 7(3): 325-338. DOI:10.1007/s10346-010-0229-5 |

| [89] |

王卓妮. USGS滑坡研究和服务进展及启示. 气象科技进展, 2013, 3(增刊Ⅰ): 62-69. |

| [90] |

刘传正, 刘艳辉, 温铭生, 等. 中国地质灾害区域预警方法与应用. 北京: 地质出版社, 2009.

|

| [91] |

温铭生, 王连俊, 连建发, 等. 区域地质灾害气象预警效果评价. 工程地质学报, 2011, 19(6): 839-843. DOI:10.3969/j.issn.1004-9665.2011.06.007 |

| [92] |

陈列, 王东法, 潘劲松, 等. 浙江省地质灾害气象预报模型研究. 热带气象学报, 2012, 28(5): 764-770. |

| [93] |

张桂荣, 殷坤龙, 刘礼领, 等. 基于WEBGIS和实时降雨信息的区域地质灾害预警预报系统. 岩土力学, 2005, 26(8): 1312-1317. DOI:10.3969/j.issn.1000-7598.2005.08.033 |

| [94] |

单玉香, 鄂建, 黄敬军, 等. 江苏省突发地质灾害气象风险预警模型优化与应用. 中国地质灾害与防治学报, 2015, 26(1): 122-126. |

| [95] |

王仁乔, 周月华, 王丽, 等. 湖北省山洪灾害临界雨量及降雨区划研究. 高原气象, 2006, 25(2): 330-334. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.2006.02.021 |

| [96] |

杨胜元, 陈百炼, 杨森林, 等. 贵州省汛期地质灾害气象预报预警的探索与实践. 贵州地质, 2005, 22(3): 196-200. |

| [97] |

杨胜元, 陈百炼, 杨森林, 等. 贵州省地质灾害-气象预报预警的基本思路与方法. 中国地质灾害与防治学报, 2006, 17(2): 111-114. DOI:10.3969/j.issn.1003-8035.2006.02.025 |

| [98] |

尤凤春, 史印山, 郭丽霞. 河北省山区地质灾害气象预警系统. 气象科技, 2008, 36(6): 818-821. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2008.06.030 |

| [99] |

钟洛加, 肖尚德, 周衍龙. 基于WEBGIS的湖北省地质灾害气象预警预报. 资源环境与工程, 2007, 21(增刊Ⅰ): 104-106. |

| [100] |

周国兵, 马力, 廖代强. 重庆市山体滑坡气象条件等级预报业务系统. 应用气象学报, 2003, 14(1): 122-124. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2003.01.015 |

| [101] |

王海芝, 韩建超, 王晟宇, 等. 北京市突发地质灾害预警模式研究. 城市地质, 2017, 12(3): 31-35. DOI:10.3969/j.issn.1007-1903.2017.03.006 |

| [102] |

余志山, 梁润娥, 王延江, 等. 基于WebGIS的兰州市区滑坡灾害气象多元化模型预警系统研究. 工程地质学报, 2012, 20(4): 556-563. DOI:10.3969/j.issn.1004-9665.2012.04.011 |

| [103] |

郭承燕. 基于WebGIS的南京市滑坡气象预测预报及风险评估平台的设计与实现. 西安: 西安科技大学, 2012.

|

| [104] |

闵颖, 胡娟, 李超, 等. 云南省滑坡泥石流灾害预报预警模型研究. 灾害学, 2013, 28(4): 216-220. DOI:10.3969/j.issn.1000-811X.2013.04.038 |

| [105] |

魏平新, 杨森林. 广东省短时气象地质灾害预警的实现及意义. 地质灾害与环境保护, 2011, 22(2): 54-59. DOI:10.3969/j.issn.1006-4362.2011.02.011 |

2019, 30 (2): 142-153

2019, 30 (2): 142-153