2. 气象防灾减灾湖南省重点实验室, 长沙 410118;

3. 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044;

4. 南京信息工程大学耶鲁-南京信息工程大学大气环境中心, 南京 210044

2. Key Laboratry of Hunan Province for Meteorological Disaster Prevention and Mitigation, Changsha 410118;

3. Collaborative Innovation Center of Meteorological Disaster Forecast, Early-Warning and Assessment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044;

4. Yale-NUIST Center on Atmospheric Environment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044

湖南地处长江中游地区,极端降水出现频繁,洪涝灾害风险较高[1-3],且季节性强,发生在夏秋居多[4],占全年的90%以上[5]。水稻是湖南主要粮食作物,其中晚稻食用品质好[6-7],是该地区主要的食用稻种类。湖南晚稻的生长期在盛夏至秋季,正是洪涝高发时段。水稻是湿生作物,耐渍能力比一般旱地作物强,但当遭遇过量降水,淹水达一定株高深度、甚至没顶的淹涝胁迫时,水稻的生理代谢、生长发育、产量构成、米粒品质等均受影响[8-12]。如2015年11月湖南出现秋涝,造成成熟收获期晚稻倒伏、落粒、谷粒霉变等现象,晚稻受灾9.9×103 hm2,绝收5×102 hm2[13]。因此,研究湖南晚稻洪涝等级指标与时空变化,对实现洪涝灾害实时监测预警[14],保障粮食安全与区域农业防灾减灾有重要意义。

目前研究大尺度晚稻洪涝主要有遥感、天气气候和农业气象指标。遥感类指标通过结合水稻产量,基于遥感资料构建水体浑浊指数(WTI)和垂直植被指数(PVI)指标[15]。该类指标可以反映水稻受涝减产实况,但由于卫星图像时间尺度的限制,缺乏预报预警的时效性。天气气候类指标主要基于既有的暴雨气象灾害标准,选取洪涝相关的气象致灾要素作为指标,晚稻洪涝上应用的指标主要有生长季内暴雨等级的降水量、暴雨日数、过程累积降水量[16],应用在其他产季水稻上的还有过程降水量、过程降水日数等指标[17]。天气气候类指标反映了气象条件对晚稻洪涝灾害发生的可能影响,但缺乏对灾损的定量化考察,对作物实际受灾程度的反映能力有限。农业气象类指标通过建立气象要素与作物生长状况的对应关系,综合构建反映洪涝灾害对晚稻产量形成影响的指标,如段海来等[18]应用标准化降水指数和作物蒸散量共同构建了华南晚稻洪涝指数(FI)指标,并建立了晚稻不同生育时期的风险评估模型。该类指标对晚稻有针对性,可用于晚稻各生育时段受洪涝影响程度的判断,但由于缺乏具体灾变阈值,在预报预警的应用上有局限。

本文以湖南晚稻洪涝灾害为研究对象,从日尺度降水量数据出发,结合长时间序列洪涝灾情历史记录,统计分析不同晚稻生育时段过程降水量对晚稻的影响,构建针对湖南地区的晚稻分生育时段洪涝灾害等级指标,并分析晚稻洪涝灾害发生的时空变化规律,为准确评估洪涝灾害对晚稻生长发育的影响、实现区域水稻洪涝灾害实时监测预警提供科学依据。

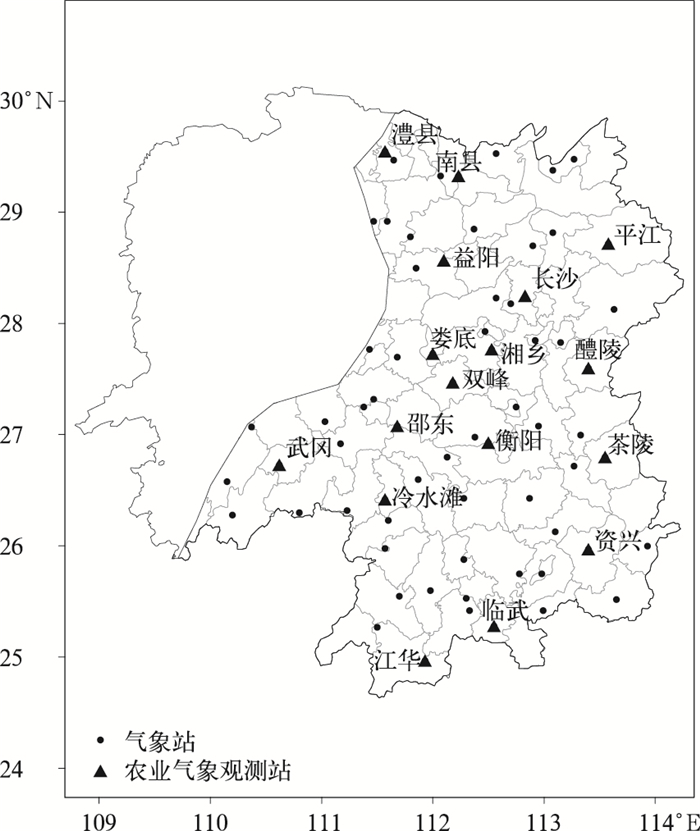

1 资料与方法 1.1 资料来源与预处理湖南省双季晚稻种植区来源于《湖南气候与作物气象》[19];1984—2015年晚稻生育期观测资料(播种、出苗、三叶、移栽、返青、分蘖、拔节、孕穗、抽穗、乳熟、成熟期)来源于研究区域内17个农业气象观测站点;晚稻洪涝灾情历史记录来源于《中国气象灾害大典(湖南卷)》[20]、《中国气象灾害年鉴》[21-23]、《湖南省气候公报》和湖南民政部门统计信息;降水资料来源于国家气象信息中心国家级地面气象站基本气象要素逐日资料,包括研究区域68个气象站1961—2010年的逐日降水量。研究区域气象站和农业气象观测站分布如图 1所示。

|

|

| 图1 研究区域气象站与农业气象观测站分布 Fig.1 Meteorological stations and agrometeorological stations in the target region | |

晚稻洪涝灾害等级划分。依据历史记录中晚稻(农作物)洪涝灾情的记录,将晚稻洪涝灾害划分为轻涝、中涝和重涝3个等级,其中轻涝的描述为受灾、淹田,中涝的描述为成灾、水冲沙压,重涝的描述为绝收、失收、冲毁。

晚稻生育时段划分。对1984—2015年的湖南晚稻不同生育期的观测资料分别进行平均值处理,由于各年代湖南晚稻生育期的变化不大,应用进入生育期的平均日期划分各个生育时段。已有的水稻淹涝胁迫敏感性试验表明,不同生长时段水稻的淹涝敏感性与日最高气温关系紧密[24]。与早稻生长期内前低后高的环境温度相反,晚稻生长前期处于夏季,生长期内气温前高后低,生长前期的淹涝敏感度高于后期,而拔节-孕穗期敏感度最高[25]。因此, 将晚稻移栽至大田后的生育时段划分成移栽-分蘖期(07-23—08-17)、拔节-孕穗期(08-18—09-09)、抽穗-成熟期(09-10—11-10)3个阶段研究。

基于历史记录中晚稻洪涝灾害发生地点、受灾程度,结合气象站降水资料,反演晚稻受灾时段及其前后连续的过程降水实况,得到湖南晚稻3个生育时段3个洪涝灾害等级8个样本集合(抽穗-成熟期重涝灾害无样本)共125个样本,样本类型为受灾生育时段-受灾程度-受灾地点-过程降水量。以1981年10月17—19日的晚稻洪涝样本构建为例,历史记录为“醴陵、攸县出现大暴雨,淹田损害庄稼”,判断洪涝等级为轻涝,对应计算醴陵、攸县气象站相应受灾历史时段及其前后的连续性过程降水量分别为149.3 mm,125.3 mm,所处生育时段为抽穗-成熟期,构建两个洪涝样本为抽穗-成熟期-醴陵-轻涝-146.3 mm、抽穗-成熟期-攸县-轻涝-125.3 mm。预留20个灾害样本以进行指标验证,用于构建湖南晚稻洪涝指标的灾害样本共105个(表 1)。

|

|

表 1 湖南晚稻洪涝灾害样本分布 Table 1 Detail information of late rice flood disaster samples in Hunan |

1.2 洪涝等级指标构建

水稻洪涝灾害等级与过程降水量的大小关系紧密。在遴选出拟合度高的过程降水量集合理论概率分布型的基础上,选取达到显著性差异的临界概率值构建阈值,作为量化不同洪涝致灾等级的过程降水量临界值。

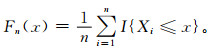

1.2.1 过程降水量理论概率分布型拟合采用Q-Q图(quantile-quantile plot),选取正态分布、均匀分布、拉普拉斯分布[26]、柏拉图分布[27]等概率密度函数,对晚稻洪涝8个样本集合的过程降水量理论概率分布型进行拟合。Q-Q图是一种拟合优度检验法,通过提出假设检验、作分位数散点图的方法对两个序列概率分布的拟合程度进行比较,近年国内外学者在分子生物学[28-29]、数理统计与概率[30]等领域中应用广泛,用以分析数值数据与理论概率的符合程度。Q-Q图假设待检验资料集X是来自理论分布F(x)的随机样本,其顺序统计量为X1≤X2≤…≤Xn。则

|

(1) |

式(1)中,Fn(x)为待检验数据的经验分布函数,n为样本量,I{Xi≤x}为示性函数,当x∈{Xi≤x}时,I{Xi≤x}为1,否则为0。由大数定律可知,Fn(x)

|

(2) |

对于假设H0:X ~F(x)成立时,所有散点(Xi, F-1(Fn(Xi)))位于y=x线上。

1.2.2 分布型检验选用W检验法对拟合度较高的分布型进行检验。W检验法使用顺序统计量W检验原始数据分布的正态性[31],对于样本量较少的检验同样适用(3≤n < 2000),通过计算统计量W,对于给定显著性水平P=0.05,如果W>W0.05,则表明在该显著性水平上数据服从正态分布。

1.2.3 灾害指标等级阈值率定应用t分布区间估计方法对过程降水量样本进行区间概率估计,t分布在正态总体方差未知的小样本情况下用以估计总体指标,利于更准确反映总体的概率区间[32]。通过选取达到显著性差异的临界概率值α,以各样本集合总体平均值的t分布显著性水平为0.1或以上的整数值作为灾害指标等级划分的阈值[33]。

1.3 晚稻洪涝指标验证应用预留的独立洪涝灾害样本对指标进行验证。预留样本采用随机选取的原则,选自不同年代、不同洪涝等级样本共20个。基于站点降水资料,检验历史记录时段中,依据晚稻洪涝指标计算得到的洪涝灾害发生地点、强度与历史记录中的灾害发生地点、强度是否一致。

1.4 洪涝发生趋势采用M-K方法(Mann-Kendall法)检验1961—2010年晚稻洪涝次数的趋势和突变[34-35]。M-K方法对于给定时间段样本序列,构建其顺、逆时间秩序列,分别计算其统计量UFk, UBk,绘制UF和UB线。UFk大于0表示序列呈上升趋势,反之同理。P=0.05显著性水平的统计量临界值为±1.96,UF和UB线在临界线内的交点为突变开始时间。

2 结果与分析 2.1 指标构建分别对晚稻洪涝8组样本集合的过程降水量序列进行均匀分布、正态分布、指数分布、拉普拉斯分布、柏拉图分布概率函数的Q-Q图拟合,部分结果如图 2所示(指数分布、柏拉图分布的拟合图略)。由Q-Q图原理可知,样本实际值与拟合值更贴近且均匀分布于y=x线两侧则说明与该概率分布型拟合程度更好,8组样本与正态分布的拟合度优于其他4种分布类型。对8组样本分别进行W检验以验证其正态性,各生育时段过程降水量的W检验结果移栽-分蘖期轻、中、重涝分别为0.07,0.94,0.51;拔节-孕穗期轻、中、重涝分别为0.07,0.94,0.31;抽穗-成熟期轻、中涝分别为0.06,0.37;均达到0.05显著性水平,认为8组样本序列均服从正态分布。

|

|

| 图2 湖南晚稻洪涝过程降水量样本序列不同概率函数的Q-Q图拟合 Fig.2 Quantile-quantile plots in different probability function of late rice flood process precipitation | |

选取临界概率值α=0.01, α=0.05和α=0.10,对8组样本集合的过程降水量分别进行t分布运算,应用各样本集合总体平均值的t分布在0.1以上显著性水平估计的整数值作为灾害指标等级划分的阈值。晚稻洪涝灾害等级指标阈值如表 2所示。以晚稻抽穗-成熟期中涝、重涝的指标构建为例, 计算得到晚稻抽穗-成熟期中涝样本集合的t分布0.05显著性水平下限为209.8 mm,即理论认为低于该下限的数值属于中涝集合的概率小于5%,因此, 向下取整数,得到抽穗-成熟期中涝下限阈值为209 mm;由于历史记录缺少晚稻抽穗-成熟期的重涝样本,此处计算抽穗-成熟期中涝样本集合的0.01显著性水平上限为276.3 mm,即理论认为高于此上限的数值属于中涝的概率小于1%,可认为属于重涝,因此, 向上取整数277 mm作为抽穗-成熟期重涝的下限阈值,同时作为中涝上限阈值。得到晚稻各生育时段轻、中、重涝过程降水量下限阈值移栽-分蘖期分别为131, 187, 251 mm;拔节-孕穗期分别为133,190,264 mm;抽穗-成熟期分别为137,209,277 mm。

|

|

表 2 湖南晚稻洪涝灾害等级指标 Table 2 Grade indicators of late rice flood disaster in Hunan |

2.2 指标验证

应用预留的独立过程降水量样本对指标进行验证,结果如表 3所示。20个验证样本中,19个样本受灾地点与历史记录完全符合,准确率为95%;19个受灾地点符合的样本中1个样本受灾等级与原记录相差1级,但未出现跨级差异;18个样本受灾地点和等级与历史记录完全符合,准确率为90%。本文构建的晚稻洪涝等级指标能较好地反映灾害实际发生情况。表 3中有关1981年8月灾害的历史记载为“8月10—18日,华容大暴雨成灾,淹田损害庄稼”,判断受灾程度为轻涝。该时段晚稻处于移栽-分蘖期,对照相应的指标进行计算,验证结果为华容(186.2 mm)属于轻涝。可见计算得出的洪涝灾害地点和级数与记录基本相符。

|

|

表 3 湖南晚稻洪涝指标的验证结果 Table 3 Flood grade validation result of late rice in Hunan |

2.3 晚稻洪涝的时间变化趋势与突变

应用构建的晚稻洪涝指标、区域晚稻生育期资料和68个气象站降水资料,得到1961—2010年湖南晚稻各生育时段、各等级洪涝次数,结合M-K法,分析1961—2010年晚稻洪涝次数的时间变化趋势和突变情况。

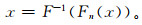

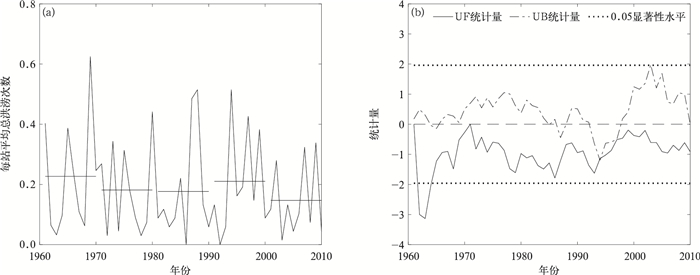

湖南晚稻总洪涝次数的时间变化和M-K统计量曲线见图 3。晚稻洪涝发生较严重的年份包括1961,1969,1980,1987,1988,1994,1997年(图 3a),平均总洪涝频次超过0.40次/站;其中1969年、1988年和1994年湖南晚稻平均总洪涝频次为50年中的前三高值,分别达到0.62次/站、0.51次/站和0.51次/站。历史记载中,1969年湖南大部分地区发生洪涝,1988年和1994年发生全省性秋涝。

|

|

| 图3 1961—2010年湖南晚稻总洪涝次数的时间变化(a)和M-K统计量曲线(b) Fig.3 Temporal distribution and Mann-Kendall test of total flood frequency during whole growth period of late rice in Hunan from 1961 to 2010 | |

由M-K统计量曲线(图 3b)可知,UF线表示变化趋势,UF值低于0表示降低趋势,UF与UB线交叉值为突变点。晚稻洪涝次数在1994年发生突变,洪涝次数在1961—1993年、1994—2010年两个时间段呈现降低趋势,其中1962—1965年下降趋势显著(达到0.05显著性水平),其余时段降低趋势不显著。20世纪60年代、90年代平均每年每站晚稻总洪涝次数分别为0.23次、0.21次,是晚稻洪涝发生次数最多的年代。

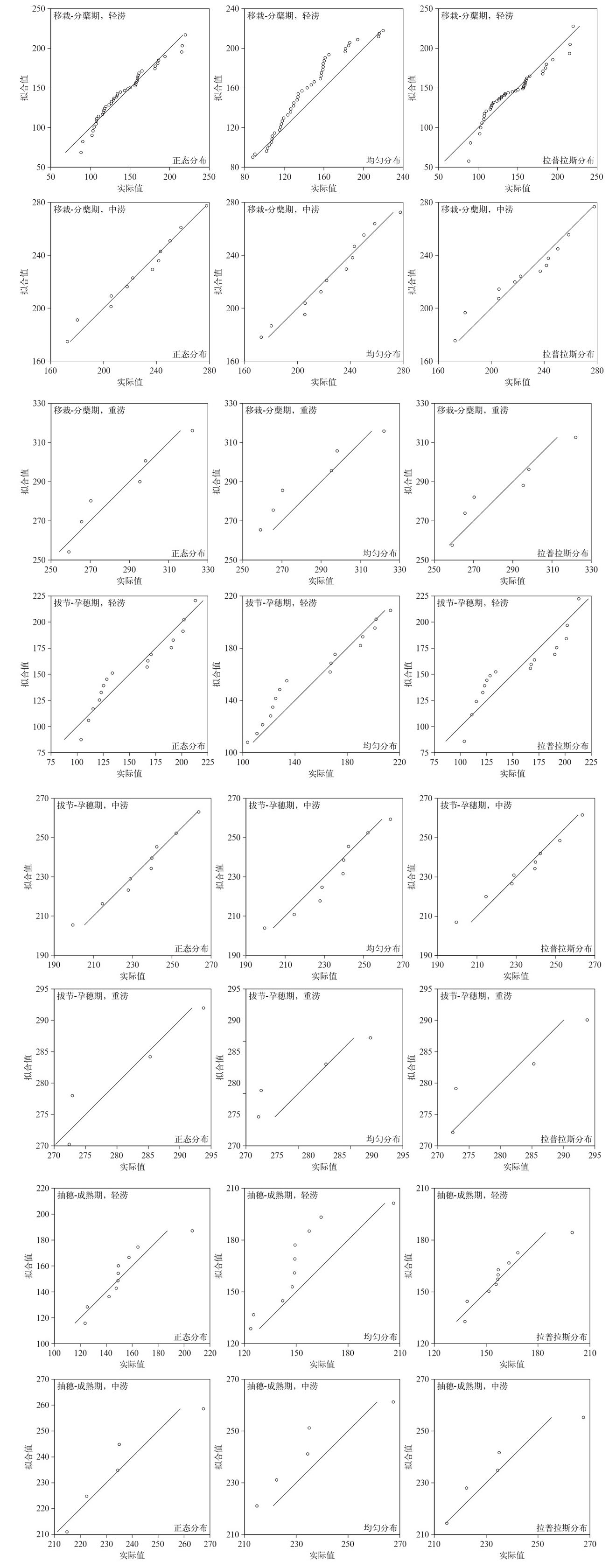

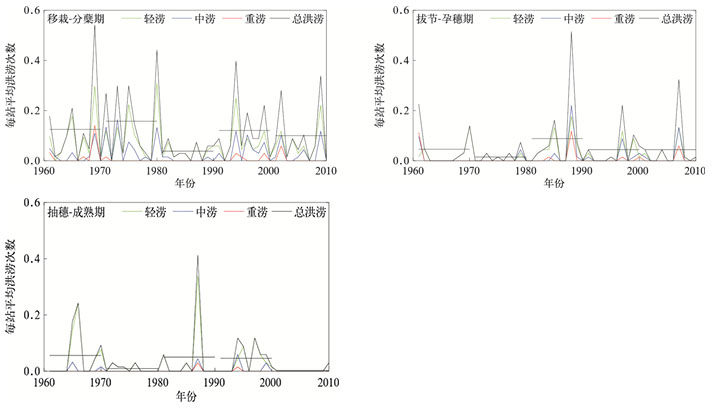

图 4为1961—2010年湖南晚稻分生育时段每站平均轻涝、中涝、重涝和总洪涝次数随时间变化。总体上,晚稻移栽-分蘖期总洪涝次数最高,拔节-孕穗期次之,抽穗-成熟期最低。同一生育时段内,洪涝次数随灾害等级增加而减少。不同生育时段中轻涝、中涝、重涝次数对该时段总洪涝次数贡献比例移栽-分蘖期分别为65.68%,28.12%,6.20%;拔节-孕穗期分别为56.45%,29.49%,14.06%;抽穗-成熟期分别为86.28%,11.02%,2.70%;轻涝在抽穗-成熟期的发生率最高,中涝和重涝在拔节-孕穗期的发生率最高。50年中移栽-分蘖期、抽穗-成熟期、拔节-孕穗期总洪涝次数的最高值分别出现在1969年、1988年、1987年,根据历史记录,1969年7—8月暴雨致灾频繁,1988年8月下旬—9月中旬、1987年10月发生了历史罕见的洪涝。20世纪60年代和90年代晚稻各生育时段洪涝次数相对较多,70年代晚稻洪涝主要发生在移栽-分蘖期,80年代主要在拔节-成熟期。结合图 3可知,2001—2010年每站平均晚稻总洪涝次数主要减少在移栽-分蘖期和抽穗-成熟期,而拔节-孕穗期总洪涝次数与20世纪90年代持平。

|

|

| 图4 湖南晚稻各生育时段各等级洪涝和总洪涝次数时间变化 Fig.4 Temporal distribution of each grade and total flood frequency during different growth periods of late rice in Hunan | |

2.4 晚稻洪涝灾害的空间演变特征

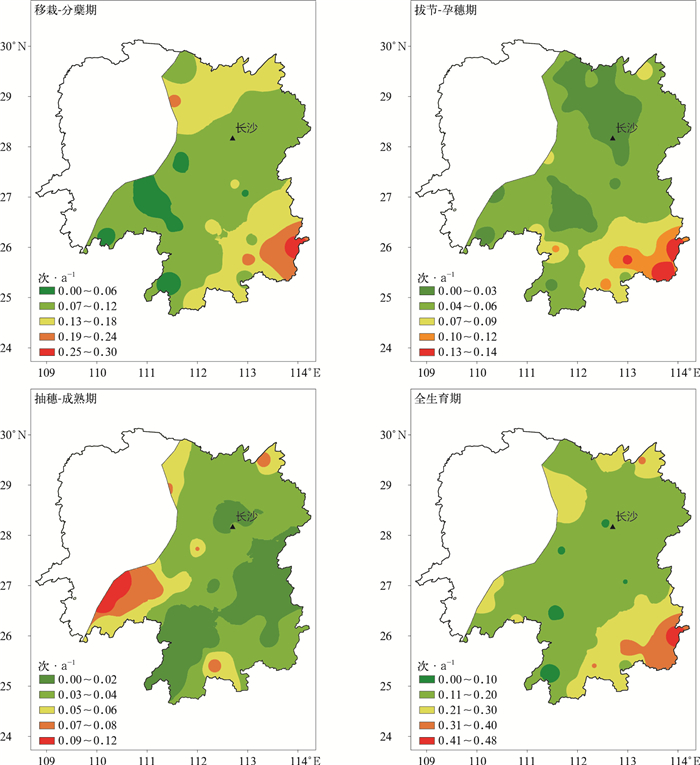

1961—2010年湖南晚稻分生育时段和全生育期的总洪涝次数空间分布如图 5所示。晚稻移栽-分蘖期主要洪涝地区位于湘东南山区,总洪涝频次在0.19次·a-1以上,其次在湘北洞庭湖平原,超过0.13次·a-1;拔节-孕穗期主要洪涝位于湘南郴州和永州北部山区,总洪涝频次在0.10次·a-1以上;抽穗-成熟期主要洪涝地区在邵阳西部山区,总洪涝频次在0.07次·a-1以上。湖南晚稻总洪涝的高发地区主要位于研究区域的山区地带,包括湘东南郴州、湘北岳阳,总洪涝频次高于0.21次·a-1。洪涝相对较少发生地区主要位于湘中及以南的衡邵盆地。

|

|

| 图5 1961—2010年湖南晚稻不同生育时段和全生育期总洪涝频次空间分布 Fig.5 Spatial distribution of total flood frequency during different growth periods and whole growth period of late rice in Hunan from 1961 to 2010 | |

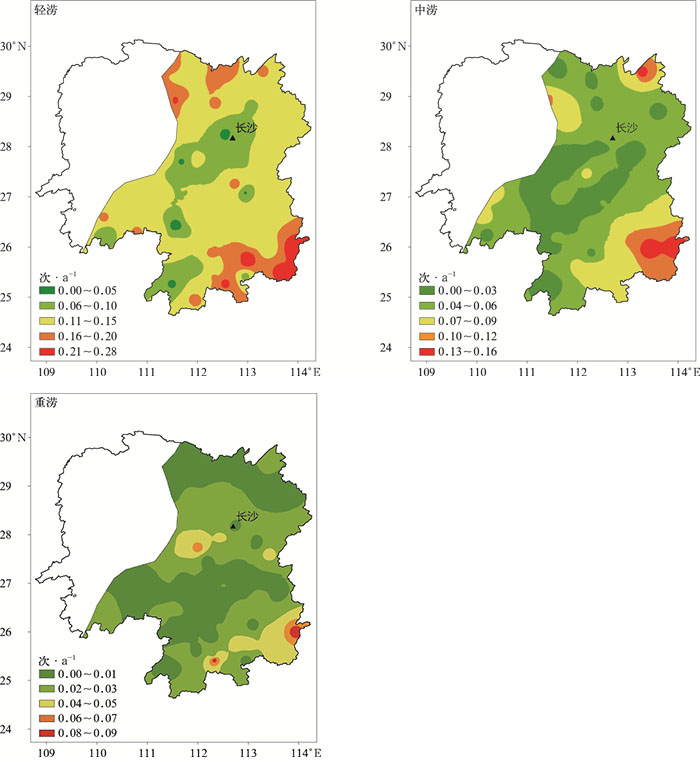

1961—2010年湖南晚稻全生育期各等级洪涝频次空间分布如图 6所示。晚稻轻涝主要发生在常德地区和郴州地区,频次在0.16次·a-1以上;中涝主要发生于郴州、常德西部和岳阳北部地区,频次在0.10次·a-1以上;重涝主要发生于湘中娄底和湘南郴州山区,频次高于0.06次·a-1。重涝区域与近50年长江流域暴雨日数高值分布区吻合程度高,且近年来暴雨日数呈增加趋势[36],说明该区域出现降水致涝的可能性较大,洪涝对该区域晚稻生产有长年代持续性的影响,且影响力有增强趋势。

|

|

| 图6 1961—2010年湖南晚稻全生育期不同等级洪涝频次空间分布 Fig.6 Spatial distribution of each flood grade frequency during whole growth stage of late rice in Hunan from 1961 to 2010 | |

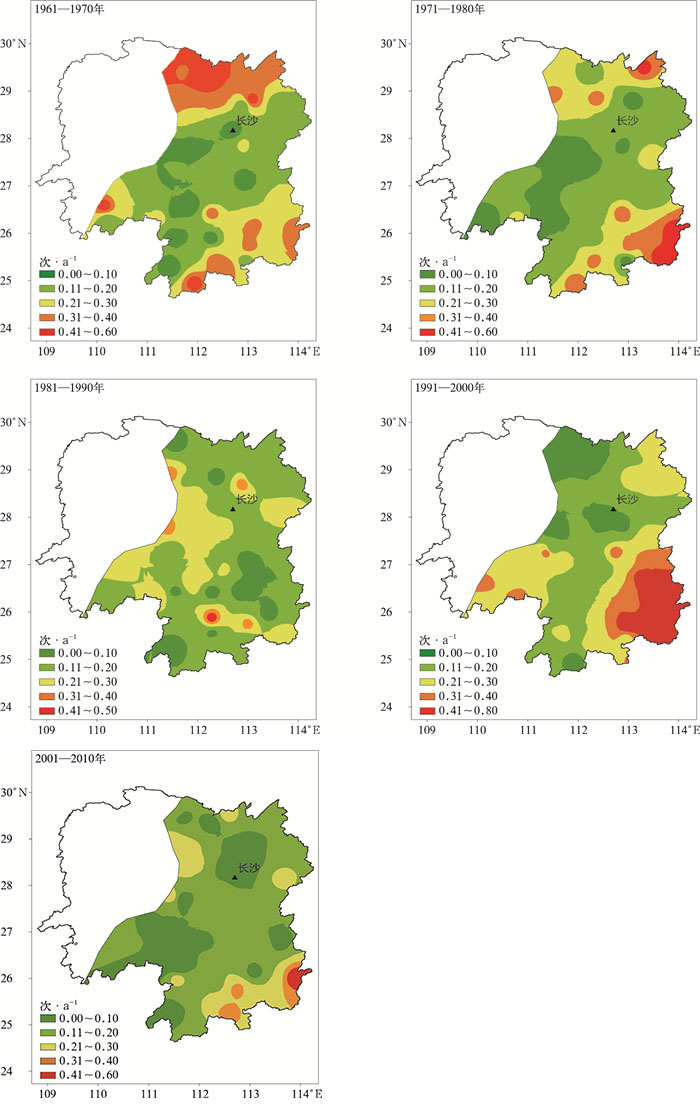

图 7为1961—2010年湖南晚稻全生育期总洪涝年代际变化。晚稻总洪涝高发区在20世纪60年代至80年代逐渐缩小,90年代范围扩大,21世纪初高发区范围缩小。同时,晚稻同等级洪涝高发区的年代际分布不完全一致(图略)。轻涝高发区在20世纪60年代主要位于湘北洞庭湖区,70年代湘北和湘南均有分布,80年代至21世纪主要位于湘中以南的山区地带;中涝高发区在20世纪60和70年代主要位于湘北湖区和湘南山区,80年代主要位于湘北湖区和湘东幕阜山脉,90年代至21世纪初主要位于湘中以南山区;重涝在20世纪60年代主要发生在湘北、湘东和湘南,70年代发生频次达到最低值,80年代至21世纪初主要发生在湘中以南。随研究时段内年代增加,晚稻各等级洪涝和总洪涝高发区均向南有所推移。

|

|

| 图7 1961—2010年湖南晚稻全生育总洪涝频次分布年代际变化 Fig.7 Decadal distribution of total flood frequency in whole growth period of late rice in Hunan from 1961 to 2010 | |

3 结论与讨论

研究表明:

1) 应用Q-Q图分别对晚稻历史记录中不同生育时段、不同灾害等级的洪涝灾害过程降水量样本集合进行了5种理论概率分布的拟合,并采用W检验法进行检验,发现正态分布为各集合样本序列的最优理论分布型。

2) 利用t分布计算构建了基于过程降水量0.1或以上显著性水平阈值的湖南晚稻分生育时段洪涝灾害等级指标,指标验证与灾情历史记录吻合率为90%,能较好反映湖南晚稻洪涝实际受灾情况。晚稻各等级指标阈值均以抽穗-成熟期最高,拔节-孕穗期次之,移栽-分蘖期最低。

3) 湖南晚稻洪涝主要发生年份为1961,1969,1980,1987,1988,1994,1997年,总洪涝次数在1994年发生高值突变,之后呈下降趋势。总洪涝次数在移栽-分蘖期最高,拔节-孕穗期次之,抽穗-成熟期最低。晚稻轻涝在抽穗-成熟期发生率最高,中涝和重涝在拔节-孕穗期发生率最高。

4) 湖南晚稻总洪涝的高发区主要位于研究区域的山区地带,包括湘东南郴州、湘北岳阳,其中重涝主要发生于湘中娄底和湘南郴州山区;洪涝相对较少地区主要位于湘中及以南的衡邵盆地。晚稻总洪涝高发区在20世纪60年代至80年代逐渐缩小,90年代范围扩大。随研究时段内年代的增加,晚稻各等级洪涝和总洪涝高发区均向南有所推移。

田间试验结果认为,晚稻生长前期受高温环境影响,对淹涝胁迫的敏感度比后期高[25],且晚稻受洪涝灾害程度与植株淹涝深度关联紧密[37-38],晚稻生长前期植株较矮,与生长中后期相比,较低的降水量即可能造成晚稻涝害;另外,依据FAO对作物需水系数的研究[39],推荐水稻分段作物需水系数从大到小依次为生育中期、快速发育期、初始生长期,即晚稻在拔节-孕穗期的需水量高于前期。因此,本研究得到的晚稻移栽-分蘖期阈值低于拔节-孕穗期合理。而田间考察[40]与控制试验[25]结果均表明,晚稻拔节-孕穗期相较抽穗-成熟期对淹涝更敏感。本研究中抽穗-成熟期指标高于拔节-孕穗期,与田间试验和考察的结论相符。湖南夏季多旱情[41-42]且秋季气候呈向旱转变趋势[43],降水前期有助于缓解旱情,因此,相比已有的湖南早稻洪涝等级指标研究[44],晚稻的中涝和重涝的指标阈值较高。综合考虑晚稻需水量、过程降水量和晚稻不同生育时期对洪涝敏感的差异性,本研究得到各等级洪涝阈值均随晚稻生育进程而增加的结果较为合理。

湖南晚稻各生育时段的洪涝次数以移栽-分蘖期最高,拔节-孕穗期次之,抽穗-成熟期最低,这与华南地区晚稻不同生育期洪涝指数随日序推移呈现递减[18]的态势相似。湖南晚稻洪涝次数在1994年后呈现下降趋势,与湖南秋季降水距平[43]和降水日数[45]减少的结果一致。研究时段内随年代增加,晚稻各等级洪涝和总洪涝高发区均向南有所推移,与长江中下游汛期暴雨分布呈现南部多、向北递减[46]的变化特征相同。湖南晚稻洪涝主要发生在湘东南郴州和湘北安化、岳阳的山区,该区域与王冀等[47]研究1960—2005年长江中下游降水强度空间分布吻合度高,结合晚稻拔节-孕穗期重涝发生率高的特点,可以尽量避免在该地区海拔低的位置种植,以降低晚稻洪涝致灾风险。还有学者对湖南晚稻的需水量分布进行了研究,认为湘南衡阳、湘中长沙晚稻比湘北常德缺水率高[48],本研究同样发现湘中、湘南衡邵盆地晚稻洪涝发生频次与湘北相比较少,受洪涝灾害影响较轻。

水稻洪涝灾害形成机制复杂,涉及天气气候、地形、淹涝水环境浑浊度及农事活动等多种要素。本研究基于湖南历史灾害实况构建的晚稻分生育时段洪涝等级指标,细致考察至具体受灾日序区间、受灾县市、具体灾情,反映了灾害风险要素的综合影响。过程降水量等级指标使用简单,所需资料易于获取,可结合实时降水量和降水量预报,及时、高效开展当地晚稻洪涝灾害监测、预警和评估服务。同时,在明确致灾因子和反演足量历史灾情样本的基础上,本研究方法可供其他灾种或其他区域洪涝等级指标研究参考。

灾情资料处理过程中,由于灾情记载的精准性相对不足,未能将晚稻受灾面积与其他农作物受灾面积全部细分开来。但湖南晚稻生产期间的农作物比较单一,历年晚稻作物是主体,且晚稻种植面积和地点往往变化不大。本研究将过程降水量与晚稻(农作物)洪涝历史灾情耦合,可以较好地反映晚稻受灾的总体状况,但若能将各县市灾情历史记录中受灾作物、受灾面积、受灾程度细化挖掘分析,将进一步提高晚稻洪涝等级指标的精度。本研究中灾害阈值的构建方法基于概率置信区间计算,对于少数落在临界值外的灾害样本反映程度有限,且用于样本序列拟合的分布型遴选自5个理论概率分布型,是否有拟合度优于正态分布型的概率密度函数,有待进一步探讨。此外,研究中使用的气象站降水资料对区域降水致洪情况的反映有局限性[49],可利用近年新建的区域加密自动气象站资料进一步分析,或利用区域气候模拟、模型输出补充站点观测资料,精细化指标研究。

| [1] |

王雪臣, 冷春香, 冯相昭, 等. 长江中游地区洪涝灾害风险分析. 科技导报, 2008, 26(2): 61-66. DOI:10.3321/j.issn:1000-7857.2008.02.013 |

| [2] |

卞洁, 李双林, 何金海. 长江中下游地区洪涝灾害风险性评估. 应用气象学报, 2011, 22(5): 604-611. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2011.05.011 |

| [3] |

李维京, 张若楠, 孙丞虎, 等. 中国南方旱涝年际年代际变化及成因研究进展. 应用气象学报, 2016, 27(5): 577-591. |

| [4] |

吴贤云, 丁一汇, 王琪, 等. 近40年长江中游地区旱涝特点分析. 应用气象学报, 2006, 17(1): 19-28. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2006.01.003 |

| [5] |

李阳生, 李绍清. 湖南农业的洪涝灾害问题及对策. 农业现代化研究, 1998, 19(2): 39-42. |

| [6] |

王淑彬, 林青, 黄国勤. 轮作对稻米品质的影响. 中国农学通报, 2011, 27(33): 137-141. |

| [7] |

胡晋豪, 徐庆国, 黄琳. 不同类型水稻品种米质的差异研究. 作物研究, 2014, 28(5): 461-466. DOI:10.3969/j.issn.1001-5280.2014.05.03 |

| [8] |

Ricard B, Rivoal J, Spiteri A, et al. Anaerobic stress induce the transcription and translation of sucrose synthase in rice. Plant Physiol, 1991, 95(37): 669-674. |

| [9] |

吕晓敏, 周广胜. 双季稻主要气象灾害研究进展. 应用气象学报, 2018, 29(4): 385-395. |

| [10] |

潘立峰, 谢瑞生, 倪初才. 洪涝灾害对晚稻生长发育的影响. 浙江农业科学, 1991(3): 117-119. |

| [11] |

霍治国, 范雨娴, 杨建莹, 等. 中国农业洪涝灾害研究进展. 应用气象学报, 2017, 28(6): 641-653. |

| [12] |

Hattori Y, Nagai K, Ashikari M. Rice growth adapting to deepwater. Current Opinion in Plant Biology, 2011, 14(1): 100-105. DOI:10.1016/j.pbi.2010.09.008 |

| [13] |

彭月, 蒋元华, 兰明才, 等. 秋季连阴雨天气对湖南农业生产的影响及防灾减灾措施. 湖南农业科学, 2016(5): 51-53. |

| [14] |

郭建平. 农业气象灾害监测预测技术研究进展. 应用气象学报, 2016, 27(5): 620-630. |

| [15] |

徐鹏, 顾晓鹤, 邱贺, 等. 基于多时相HJ影像的水稻洪涝灾情和产量监测. 灾害学, 2014, 29(2): 188-192. |

| [16] |

邓爱娟, 刘敏, 万素琴, 等. 湖北省双季稻生长季降水及洪涝变化特征. 长江流域资源与环境, 2012, 21(增刊Ⅰ): 173-178. |

| [17] |

黄珍珠, 王华, 陈新光, 等. 气候变化背景下"龙舟水"特征及其对广东早稻产量的影响. 生态环境学报, 2011, 20(5): 793-797. DOI:10.3969/j.issn.1674-5906.2011.05.001 |

| [18] |

段海来, 王春林, 唐力生, 等. 华南地区晚稻洪涝灾害风险评估. 生态学杂志, 2014, 33(5): 1368-1373. |

| [19] |

陆魁东, 帅细强, 刘富来, 等. 湖南气候与作物气象. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2015.

|

| [20] |

曾庆华, 黎祖贤, 向德龙, 等. 中国气象灾害大典(湖南卷). 北京: 气象出版社, 2006.

|

| [21] |

董文杰, 张强, 郭进修, 等. 中国气象灾害年鉴(2005). 北京: 气象出版社, 2006.

|

| [22] |

董文杰, 高歌, 王有民, 等. 中国气象灾害年鉴(2006). 北京: 气象出版社, 2007.

|

| [23] |

董文杰, 何勇, 陈峪, 等. 中国气象灾害年鉴(2007). 北京: 气象出版社, 2007.

|

| [24] |

吴骞. 洪涝灾害对水稻发育期及产量结构影响的评估分析. 上海农业科技, 2013(1): 30-34. DOI:10.3969/j.issn.1001-0106.2013.01.017 |

| [25] |

李永和, 石亚月, 陈耀岳. 试论洪涝对水稻的影响. 自然灾害学报, 2004(6): 83-87. DOI:10.3969/j.issn.1004-4574.2004.06.014 |

| [26] |

何宜宝, 毕笃彦. 基于广义拉普拉斯分布的图像压缩感知重构. 中南大学学报(自然科学版), 2013, 44(8): 3196-3202. |

| [27] |

章溢, 周东琼, 温利民. 柏拉图-伽玛模型下TVaR风险度量的贝叶斯估计. 工程数学学报, 2015, 32(5): 667-676. DOI:10.3969/j.issn.1005-3085.2015.05.005 |

| [28] |

Daly A, Donaldson P, Bhatnagar P, et al. HLA-B*5701 genotype is a major determinant of drug-induced liver injury due to flucloxacillin. Nature Genetics, 2009, 41(7): 816. DOI:10.1038/ng.379 |

| [29] |

Zou J, Lippert C, Heckerman D, et al. Epigenome-wide association studies without the need for cell-type composition. Nature Methods, 2014, 11(3): 309. DOI:10.1038/nmeth.2815 |

| [30] |

宗序平, 姚玉兰. 利用Q-Q图与P-P图快速检验数据的统计分布. 统计与决策, 2010(20): 151-152. |

| [31] |

梁小筠. 正态性检验. 北京: 中国统计出版社, 1997.

|

| [32] |

胡靖杰. t分布函数及其应用. 统计与管理, 2017(4): 46-47. |

| [33] |

杨宏毅, 霍治国, 杨建莹, 等. 江汉和江南西部春玉米涝渍指标及风险评估. 应用气象学报, 2017, 28(2): 237-246. |

| [34] |

魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术. 北京: 气象出版社, 2007.

|

| [35] |

赵翠光, 李泽椿. 华北夏季降水异常的客观分区及时间变化特征. 应用气象学报, 2012, 23(6): 641-649. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2012.06.001 |

| [36] |

白淑英, 顾海敏, 史建桥, 等. 近50 a长江流域暴雨日数时空变化分析. 长江流域资源与环境, 2015, 24(7): 1255-1262. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201507024 |

| [37] |

宁金花, 霍治国, 黄晚华, 等. 抽穗扬花期淹涝胁迫对杂交稻的影响. 中国农学通报, 2014, 30(9): 71-76. |

| [38] |

孙系巍, 宁金花, 张艳桂, 等. 乳熟期淹涝胁迫对水稻形态特性及产量的影响. 湖南农业科学, 2015(6): 27-30. |

| [39] |

Allen R, Pereira L, Raes D, et al.Crop evapotranspiration-Guidelines for Computing Crop Water Requirements-FAO Irrigation and Drainage.FAO, Paper 56, 1998, D05109. http://www.fao.org/docrep/X0490E/x0490e00.htm

|

| [40] |

朱崇基, 朱远骥, 应盛木. 水稻孕穗期到始穗期淹水对产量及经济性状的影响. 浙江农业科学, 1989(4): 151-154. |

| [41] |

帅细强.利用GIS技术评价湖南夏秋干旱状况//中国气象学会.推进气象科技创新加快气象事业发展: 中国气象学会2004年年会论文集(下册).北京: 中国气象学会, 2004.

|

| [42] |

黄晚华, 杨晓光, 李茂松, 等. 基于标准化降水指数的中国南方季节性干旱近58 a演变特征. 农业工程学报, 2010, 26(7): 50-59. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2010.07.009 |

| [43] |

李敏敏. 长江流域旱涝灾害的统计灾害学研究. 西安: 陕西师范大学, 2014.

|

| [44] |

汪天颖, 霍治国, 李旭辉, 等. 基于生育时段的湖南省早稻洪涝等级指标及时空变化特征. 生态学杂志, 2016, 35(3): 709-718. |

| [45] |

梅伟, 杨修群. 我国长江中下游地区降水变化趋势分析. 南京大学学报(自然科学版), 2005(6): 577-589. DOI:10.3321/j.issn:0469-5097.2005.06.001 |

| [46] |

卞洁, 何金海, 李双林. 近50年来长江中下游汛期暴雨变化特征. 气候与环境研究, 2012, 17(1): 68-80. DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.2011.10062 |

| [47] |

王冀, 江志红, 严明良, 等. 1960-2005年长江中下游极端降水指数变化特征分析. 气象科学, 2008, 28(4): 384-388. DOI:10.3969/j.issn.1009-0827.2008.04.005 |

| [48] |

帅细强, 陆魁东, 邹锦明, 等. 湖南晚稻缺水率的年代际变化. 湖南农业科学, 2009(5): 70-73. DOI:10.3969/j.issn.1006-060X.2009.05.025 |

| [49] |

石艳, 李天江, 毛显后. 基于5 a区域站的贵州致灾强降雨特征分析. 贵州气象, 2016, 40(2): 49-51;64. DOI:10.3969/j.issn.1003-6598.2016.02.009 |

2019, 30 (1): 35-48

2019, 30 (1): 35-48