2. 宁夏回族自治区气象局, 银川 750002;

3. 德国基尔大学, 基尔 24118;

4. 中国农业大学, 北京 100094

2. Ningxia Hui Autonomous Region Meteorological Bureau, Yinchuan 750002;

3. Kiel University of Germany, Kiel 24118;

4. China Agriculture University, Beijing 100094

玉米是我国三大粮食作物(水稻、小麦、玉米)之一,2015年我国玉米种植面积达到3.8×107 hm2,占全球的20.9%,总产量达到2.25×107 t[1],占全球的22.2%,无论种植面积还是总产在全球都占举足轻重的位置[2]。除内蒙古西部、青海、四川西北部、西藏没有种植外,我国大部地区广泛种植玉米。近50年来,受品种改良、施肥和耕种措施改进等影响,我国玉米单产增加4倍左右[3]。虽然我国玉米产量大幅增加,但我国气象灾害严重[4-11],干旱、低温等农业气象灾害制约着农业稳产高产,大范围长时间干旱经常造成玉米严重减产。

我国是世界上气象灾害最为频繁的国家之一,特别是20世纪80年代以来,大范围干旱频繁发生,给农业生产和国民经济造成了重大损失。如2000年我国北方干旱范围广,持续时间长,旱情严重,全国累计受旱面积4.01×107 hm2, 成灾面积2.67×107 hm2[12]。2014年7—8月辽宁、吉林干旱严重,部分作物干枯死亡,春玉米生产影响最重,占受灾作物的80%[13]。

干旱作为全球主要气象灾害之一,有关干旱指数和干旱规律的研究受到广泛关注。目前全球关于干旱指数研究主要分为3类:气象干旱指数、农业干旱指数和水文干旱指数。1993年McKee等[14]研发了气象干旱指数SPI(standardized precipitation index),2009年世界气象组织(WMO)向全球推荐使用该指数[15]。2009年Lu[16]对SPI进行了改进,形成气象干旱指数SWAP(standardize weighted average of precipitation),SWAP是在SPI基础上,考虑前期降水时加入了衰减系数,即首先对某一时段降水量进行加权累积,然后对权重累积的降水量进行标准化处理,使之更加合理。Vicente-Serrano等[17]研发了气象干旱指数SPEI(standardized precipitation evapotranspiration index), 该指数不仅考虑了降水影响,还考虑了蒸发影响。Palmer[18]研发了气象干旱指数PDSI(palmer drought severity index), PDSI既可以监测气象干旱,也可以监测水文干旱和农业干旱。Palmer[18]还在PDSI指数的基础上研发了Z指数,Z指数经常用来比较不同时段的干旱,也用来计算干旱结束的时间。国际上农业干旱主要有土壤湿度指数和卫星遥感指数。Bergman等[19]1988年研发了SMA(soil moisture anomaly)指数,SMA指数能够反映土壤干湿情况,可以用来评估干旱对作物影响。Woli等[20]研发了农业干旱参考指数ARID(agricultural reference index for drought), ARID利用水分胁迫和作物模型计算干旱对农作物的影响,该指数由于输入变量多,计算复杂,无法大范围推广使用,目前这一指数仅美国部分地区使用。Meyer等[21]研发了农业干旱指数CSDI(crop specific drought index),该指数用于评估干旱对作物产量影响。此外,卫星遥感指数也用来监测评估农业干旱,1984年Tarpley等[22]提出干旱指数NDVI(normalized difference vegetation index),该指数输入数据为NOAA卫星遥感数据,但卫星遥感数据序列较短。我国近几年也围绕干旱指数展开研究,2009年吕厚荃等[23]研发了作物水分亏缺距平指数(CWDI),张存杰等[24]在气象干旱指数CI[25]的基础上,研发了一种气象干旱指数MCI,目前这两种指数均在中国气象局业务中广泛使用。MCI一般仅考虑降水和气温,需要输入的变量较少,计算简便,但缺点是干旱等级的划分是根据百分位数法,缺乏理论根据,没有实际意义,有时气象干旱发生,并不能代表农业、水文和生态发生干旱。农业干旱指数需要输入的变量包括降水、气温等气象要素,但也需要土壤、农作物等信息,不易计算,且大多数农业干旱指数不能反映农作物减产情况。

因此,本文拟在气象干旱指数SWAP的基础上,利用土壤相对湿度数据,在春玉米种植区研究春玉米干旱界限指标,构建春玉米干旱指数IMD,并利用县级春玉米产量数据,对春玉米干旱指数IMD进行等级划分,以便使该指数能够真实反映春玉米减产情况。

1 数据与方法 1.1 数据本研究所用数据包括气象站数据、农业气象站数据、农业农村部县级春玉米单产数据及省级农作物干旱受灾面积数据。

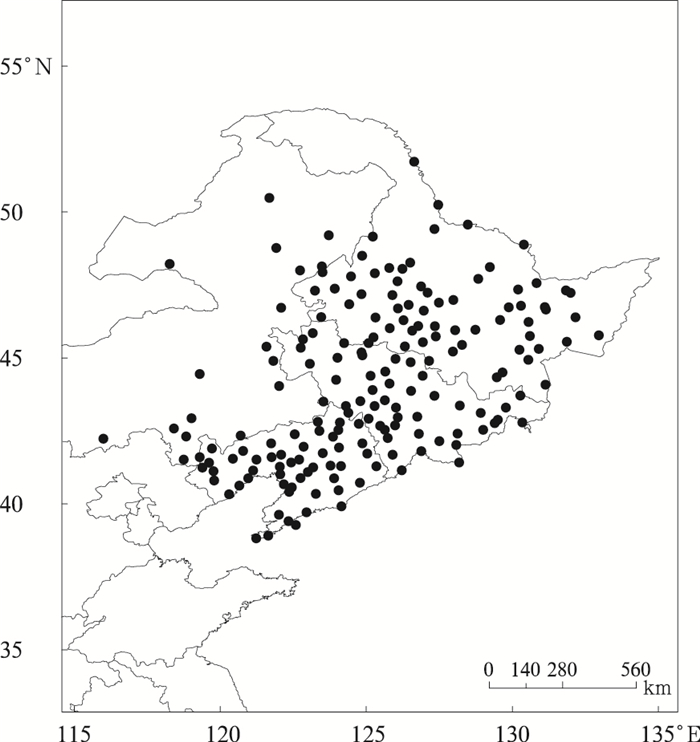

气象站数据和农业气象站数据均来自国家气象信息中心。气象站数据包括东北地区(黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古东部)260个站1961—2017年逐日降水数据,剔除非春玉米种植区及数据质量不合格站点,选取210个站, 这些站具有1961—2017年57年的完整序列数据,每年的数据缺失率少于5%(图 1)。农业气象站数据为1991—2009年土壤相对湿度和春玉米生育期,土壤相对湿度为每月3日、8日、13日、18日、23日和28日10 cm以及20 cm深度观测数据。春玉米生育期为逐旬观测,包括播种期、出苗期、三叶期、七叶期、拔节期、孕穗期、抽穗期、开花期、灌浆期、乳熟期和成熟期。

|

|

| 图1 东北地区气象站分布 Fig.1 Meteorological stations in Northeast China | |

春玉米单产和灾情数据来自农业农村部,为黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古东部各县1961—2016年春玉米单产数据和1961—2016年省级农作物干旱受灾面积。

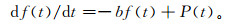

1.2 计算方法 1.2.1 气象干旱指数SWAP计算方法2009年世界气象组织(WMO)向全球推荐使用SPI[14],Lu[16]考虑前期降水对干旱指数影响的衰减作用,提出了改进的气象干旱指数SWAP,使其更加客观合理。SWAP在SPI的基础上,引入WAP(weighted average of precipitation)指数,WAP基于以下物理模型:

|

(1) |

通过该物理模型描述干旱程度(f(t))的变化。其中,t为时间;-bf(t)考虑了径流、蒸散、渗透等因素的干旱程度衰减项,b>0;P(t)为降水量。式(1)可简化为

|

(2) |

式(2)中,WAP为权重累积降水量,N为某一时段日数,α为贡献参数,Pn为距离当日前第n天的降水量。对WAP指数进行标准化处理得到标准化指数SWAP, SWAP详细计算方法见文献[16]。根据张强等[25]气象干旱等级划分方法,将SWAP划分为4个等级标准(表 1)。

|

|

表 1 气象干旱指数SWAP等级划分 Table 1 The classification of SWAP |

1.2.2 春玉米干旱指数计算方法

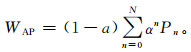

气象干旱指数SWAP是利用前期降水计算干旱指数,越早期降水对当前干旱作用越小。在干旱等级划分时,SWAP根据百分率划分,未考虑农作物生长的实际情况,利用SWAP监测有干旱发生时,农作物不一定受旱。因此,本研究在SWAP的基础上,考虑春玉米不同生育期的需水情况、抗旱能力和土壤水分状况,构建春玉米干旱指数IMD,

|

(3) |

式(3)中,IMD为春玉米全生育期干旱指数,ADk为春玉米播种-出苗、出苗-拔节、拔节-抽穗、抽穗-乳熟4个生育期的干旱指数,Ak为4个生育期干旱对春玉米生长影响系数。出苗期春玉米生长需水量较小,干旱对春玉米生长影响较小,但进入拔节期后,春玉米需水量大,干旱可以严重影响春玉米产量。

|

(4) |

式(4)中,Wk分别为春玉米不同生育期的需水量,W为春玉米全生育期需水量,k=1,2,3,4,代表春玉米4个生育期。Ak的大小反映了春玉米不同生育期干旱对产量的影响大小。

|

(5) |

式(5)中,SWAPj为逐日气象干旱指数,SWAP0为根据土壤相对湿度确定的春玉米发生干旱时的SWAPj界限值,n为某一生育期的日数。

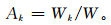

2 结果分析 2.1 春玉米干旱界限划分方法利用土壤相对湿度与SWAP的相关关系,研究春玉米播种-出苗期、出苗-拔节期、拔节-抽穗期、抽穗-乳熟期各阶段春玉米干旱指标界限。结果表明:春玉米不同生育期,适宜的土壤相对湿度不同[26-27],抽穗开花之前要求土壤相对湿度不低于60%,而之后,则要求土壤相对湿度不低于70%(表 2)。

|

|

表 2 不同生育期东北春玉米干旱发生界限值 Table 2 Drought index upper limit at different development stages of spring maize in Northeast China |

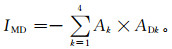

研究表明:春玉米苗期春玉米根系集中分布于土壤10 cm处,随着春玉米生长,春玉米根系集中分布于土壤20 cm处,吸收水的活力最为活跃[28]。因此,本研究中春玉米播种出苗期采用10 cm土壤相对湿度,研究土壤相对湿度与SWAP的关系(图 2),共58个样本,这些样本土壤相对湿度大部分低于60%,说明春玉米播种-出苗期处于干旱。研究发现SWAP与土壤相对湿度有较好的相关关系(达到0.05显著性水平)。当SWAP低于-0.9时,10 cm土壤湿度低于60%,即播种-出苗期SWAP为-0.9是春玉米干旱的界限指标。出苗后,春玉米根系逐渐深扎,10 cm土壤相对湿度不足以反映春玉米干旱情况,因此,采用20 cm土壤相对湿度数据,本研究中出苗-拔节期共62个样本(图 2),这62个样本20 cm土壤相对湿度约为60%。研究发现,SWAP与土壤相对湿度相关关系显著(达到0.05显著性水平)。在出苗-拔节期SWAP为-1.0是春玉米干旱的界限指标;在拔节-抽穗期共61个样本(图 2),SWAP与土壤相对湿度相关系数达到0.05显著性水平,SWAP为-1.2是春玉米干旱临界指标;在抽穗-乳熟期,春玉米对干旱比较敏感,干旱经常造成严重减产,20 cm土壤湿度低于70%会影响春玉米生长,本研究共47个样本(图 2),SWAP与土壤相对湿度相关系数达到0.05显著性水平,SWAP为-0.7是春玉米干旱界限指标(表 2)。

|

|

| 图2 东北地区气象干旱指数SWAP和土壤相对湿度关系 Fig.2 The relationship between meteorological drought index (SWAP) and soil moisture in Northeast China | |

对比表 1与表 2,SWAP低于-0.5时认为发生干旱,小于-1.0时认为发生中旱。春玉米播种-出苗期SWAP低于-0.9时,出现春玉米干旱;出苗-拔节期SWAP低于-1.0时,出现春玉米干旱;拔节-抽穗期SWAP低于-1.2时,出现春玉米干旱。总体上,在春玉米生长前期,气象上发生轻旱(SWAP低于-0.5),土壤相对湿度一般均高于60%,春玉米不会发生干旱。但气象干旱在中旱等级以上时,土壤相对湿度一般均低于60%,会出现春玉米干旱。抽穗-乳熟期春玉米对水分较为敏感,SWAP低于-0.7时,对应20 cm土壤相对湿度低于70%,发生春玉米干旱。

2.2 春玉米干旱指数研究在SWAP基础上,基于土壤相对湿度数据及县级春玉米单产数据,构建春玉米干旱指数IMD,使之能够反映东北春玉米干旱及对产量的影响。

首先利用式(4)确定不同生育期干旱对春玉米生长发育的影响系数Ak。播种-出苗期,A1为0.18;出苗-拔节期,A2为0.24;拔节-抽穗期,A3为0.22;抽穗-乳熟期,A4为0.36[28]。在春玉米播种-出苗期,春玉米需水量小,春玉米生长对水分不敏感,适当的干旱对春玉米壮苗有利,因此,在春玉米出苗期,干旱影响系数较小。进入灌浆期后,春玉米需水量大,干旱可能严重影响春玉米产量,在农业上俗称“卡脖子旱”,因此,干旱影响系数大。

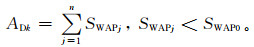

图 3为东北春玉米干旱指数IMD逐年变化,1961—2017年东北地区春玉米干旱呈加重趋势,20世纪60年代IMD为2.9,70年代为3.4,80年代为2.9,90年代为3.8,2001—2010年IMD最高,达到4.3。说明在气候变暖背景下,东北地区干旱呈加重趋势,这与Song等[29]研究一致。2000年、2004年和2007年是东北春玉米干旱最严重的3年。2000年北方干旱范围广,持续时间长,旱情严重,5—7月持续干旱,农业受到严重影响[4]。2004年3—7月发生严重干旱,干旱面积达到5.38×106 hm2[30]。2007年内蒙古、辽宁和吉林初夏干旱严重,黑龙江遭遇罕见夏旱,黑龙江三江平原大部分地区出现了10~20 cm干土层[31]。通过上面对比分析发现,IMD显示最干旱的3年与历史灾情相吻合。

|

|

| 图3 1961—2017年东北春玉米干旱指数IMD变化 Fig.3 The change of maize drought index(IMD) in Northeast China during 1961-2017 | |

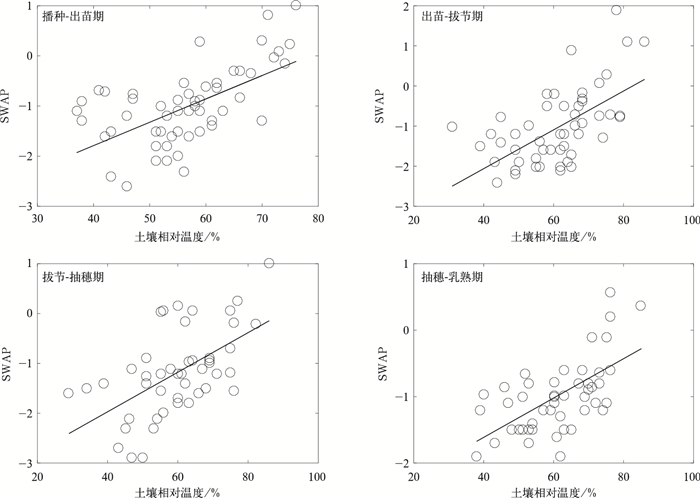

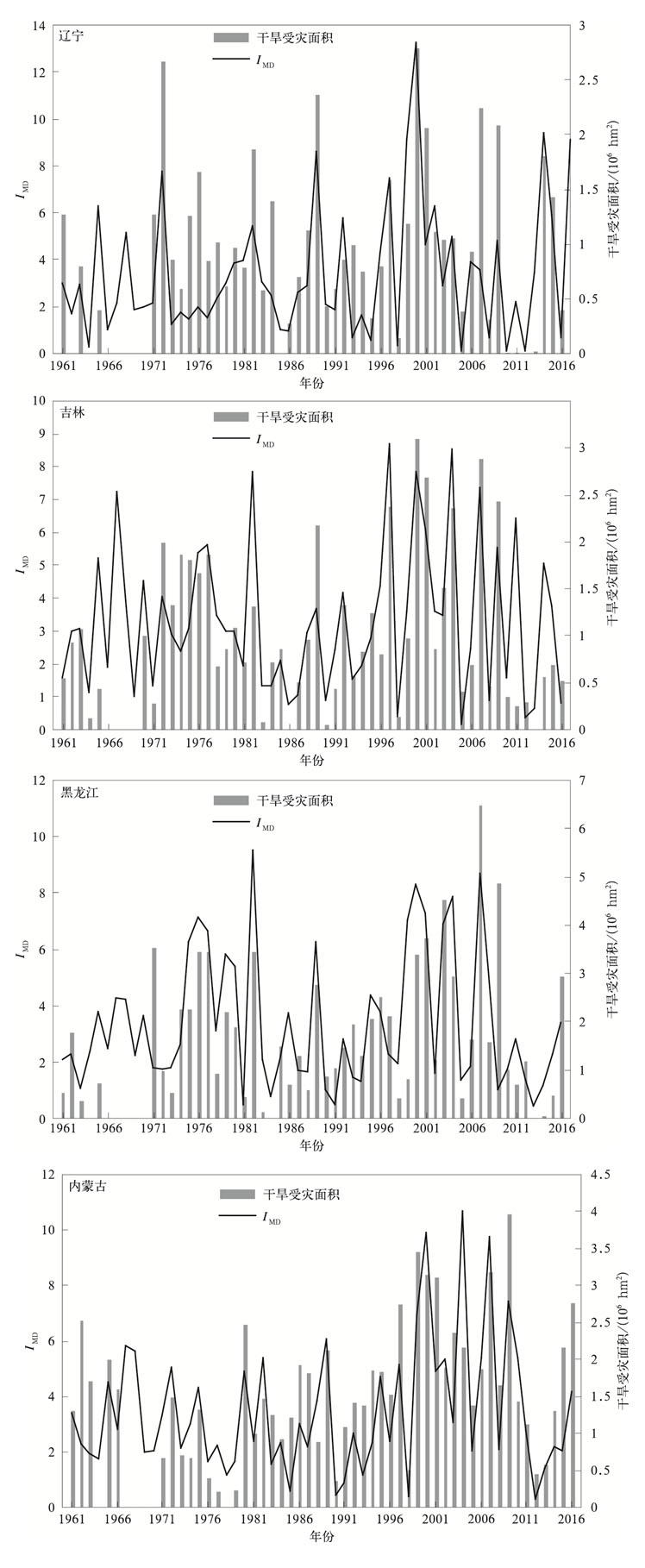

为了分析东北春玉米干旱指数IMD的适用性,本文拟将IMD与春玉米受旱面积进行讨论,但由于春玉米受旱面积数据难以获取。而就东北农作物而言,主要种植水稻和春玉米,相对来讲,水稻受旱的可能性较低,东北农作物受旱作物主要是春玉米,因此,本文利用农业农村部提供的东北农作物受灾面积代替春玉米受旱面积。辽宁春玉米干旱指数IMD与辽宁农作物干旱受灾面积(图 4)对比发现,1961—2016年两者相关系数为0.69(达到0.001显著性水平), 特别是在特大干旱年份,两者对应关系较好,如2000年、1972年、1989年、2014年辽宁农作物干旱受灾面积大,对应的IMD分别为平均值的2.7倍、1.2倍、1.4倍和1.6倍。因此,在辽宁特大干旱年份,春玉米干旱指数IMD与农作物受灾面积是一致的。1961—2016年吉林春玉米干旱指数IMD与吉林农作物干旱受灾面积相关系数为0.73(达到0.001显著性水平),在特大干旱年份均对应春玉米干旱指数IMD的峰值。如农作物干旱受灾面积最大的2000年、1997年、2004年和2007年,对应的IMD分别为平均值的1.4倍、1.6倍、1.6倍和1.3倍。1961—2016年黑龙江春玉米干旱指数IMD与黑龙江农作物干旱受灾面积相关系数为0.64(达到0.001显著性水平),说明在黑龙江IMD能够反映干旱发生情况。在特大干旱年份,2007年、2003年、2001年,农作物干旱受灾面积与IMD对应较好。本文研究区域包括内蒙古东部,但内蒙古农作物干旱受灾面积为全区受灾面积,由于农作物主要分布在东部,因此,本文也对内蒙古春玉米干旱指数IMD和农作物干旱受灾面积进行了对比,分析发现2000—2010年农作物干旱受灾面积大,对应的IMD高。当然,农作物干旱受灾面积还包括其他农作物,如大豆等。

|

|

| 图4 1961—2016年东北地区春玉米干旱指数IMD和农作物干旱受灾面积对比 Fig.4 The contrast of maize drought index (IMD) and crop area influenced by drought in Northeast China during 1961-2016 | |

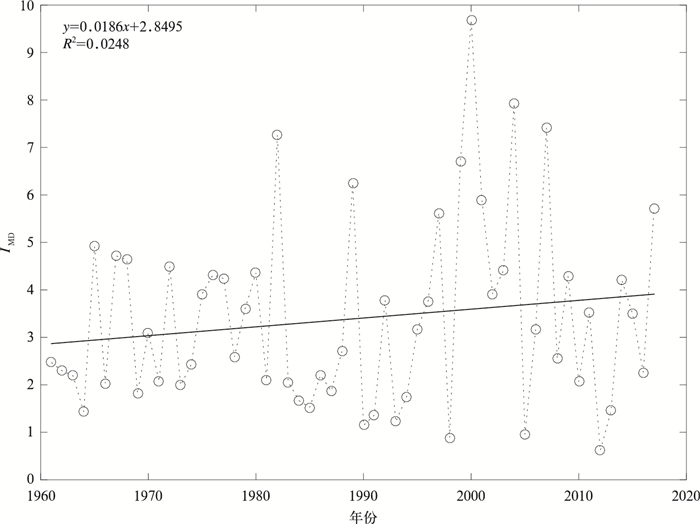

2.3 春玉米干旱指数等级划分

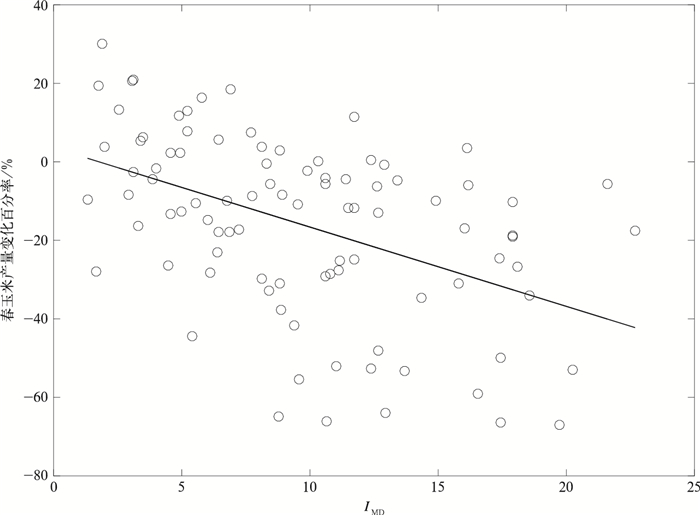

在我国东北地区,造成春玉米减产的因素很多,如干旱、低温、风雹以及病虫害等,这些因素经常叠加在一起对春玉米产量造成不利影响。本文选取典型干旱年,研究春玉米干旱指数IMD和县级春玉米减产率的关系,共选取了93个样本,结果见图 5。图 5显示:IMD与春玉米减产率有较好相关关系,相关系数为0.47(达到0.05显著性水平)。随着IMD增加,春玉米产量呈明显减产趋势。IMD≤5时,共21个样本,其中11个样本表现为增产,10个样本表现为减产。5<IMD≤10时,共30个样本,22个样本表现为减产,平均减产率为14.5%,最大减产率为64.8%。10<IMD≤15时,共25个样本,平均减产率为22.7%,最大减产率为66.1%。15<IMD≤22时,共17个样本,平均减产率为29.5%,最大减产率为67%。2000年辽宁省彰武县发生严重干旱,IMD达到19.8,春玉米单产仅为1965 kg/hm2, 比前3年平均减产67%,比1999年减产73.2%。

|

|

| 图5 东北春玉米干旱指数IMD和春玉米减产率的关系 Fig.5 The relationship between maize drought index (IMD) and maize yield change in Northeast China | |

基于上述分析,这里将春玉米干旱指数IMD划分为4个等级,分别为轻旱、中旱、重旱和特旱(表 3)。定义县级春玉米减产率为(3%,5%]时为轻旱,(5%,10%]时为中旱,(10%,20%]时为重旱,(20%,100%]时为特旱。进而可以利用春玉米干旱指数IMD及春玉米干旱等级,判断干旱对春玉米产量的影响程度。

|

|

表 3 春玉米干旱指数IMD等级划分 Table 3 The classification of IMD |

3 结论与讨论

本文利用土壤相对湿度数据,在气象干旱指数SWAP的基础上研究春玉米干旱界限指标。研究发现:

1) 春玉米播种-出苗期气象干旱指数SWAP低于-0.9时,出现春玉米干旱;出苗-拔节期SWAP低于-1.0时,出现春玉米干旱;拔节-抽穗期SWAP低于-1.2时,出现春玉米干旱。总体上,气象干旱在中旱等级以上时,一般土壤相对湿度低于60%,则出现春玉米干旱。灌浆-乳熟期春玉米对水分较为敏感,SWAP低于-0.7时,对应20 cm土壤相对湿度低于70%,则发生春玉米干旱。

2) 根据SWAP及其干旱界限指标构建了东北春玉米干旱指数IMD,IMD与省级农作物干旱受灾面积相关系数较高,其中,辽宁为0.69,吉林为0.73,黑龙江为0.64,特别是典型干旱年份,两者对应关系较好,即IMD能够反映东北春玉米实际干旱情况。

3) 利用东北县级春玉米单产数据,划分了春玉米干旱等级。定义县级春玉米减产率(3%,5%]时为轻旱,(5%,10%]时为中旱,(10%,20%]时为重旱,(20%,100%]时为特旱。对应的春玉米干旱指数IMD轻旱为(3.2,4.2],中旱为(4.2,6.7],重旱为(6.7,11.7],特旱为(11.7,+∞)。利用本文春玉米干旱指数IMD及其干旱等级,可以判断干旱对春玉米产量影响程度。

我国东北春玉米为非灌溉农作物,如果降水偏少,土壤湿度偏低,会影响春玉米产量。本研究结论在我国其他非灌溉地区也可用于春玉米干旱监测和评估。此外,我国华北南部、黄淮地区广泛种植夏玉米,由于夏玉米生育期与春玉米不同,且各生育期需水量不同,即不同生育期干旱对玉米生长影响系数不同,需根据夏玉米实际情况重新计算。

| [1] |

中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴. 北京: 中国统计出版社, 2017.

|

| [2] |

唐余学, 郭建平. 我国东北地区玉米冷害风险评估. 应用气象学报, 2016, 27(3): 352-360. |

| [3] |

中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴. 北京: 中国统计出版社, 1965.

|

| [4] |

郭建平, 田志会, 张涓涓. 东北地区玉米热量指数的预测模型研究. 应用气象学报, 2003, 14(5): 626-633. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2003.05.013 |

| [5] |

唐余学, 郭建平. 我国东北地区玉米冷害风险评估. 应用气象学报, 2016, 27(3): 352-360. |

| [6] |

刘步春, 王石立, 庄立伟, 等. 基于东北玉米区域动力模型的低温冷害预报应用研究. 应用气象学报, 2003, 14(5): 616-625. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2003.05.012 |

| [7] |

马树庆, 刘玉英, 王琪. 玉米低温冷害动态评估和预测方法. 应用生态学报, 2006, 17(10): 1905-1910. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2006.10.025 |

| [8] |

杨宏毅, 霍治国, 杨建莹, 等. 江汉和江南西部春玉米涝渍指标及风险评估. 应用气象学报, 2017, 28(2): 237-246. |

| [9] |

郭建平. 农业气象灾害监测预测技术研究进展. 应用气象学报, 2016, 27(5): 620-630. |

| [10] |

赵艳霞, 王馥棠, 裘国旺. 冬小麦干旱识别和预测模型研究. 应用气象学报, 2001, 12(2): 235-241. |

| [11] |

赵海燕, 高歌, 张培群, 等. 综合气象干旱指数修正及在西南地区的适用性. 应用气象学报, 2011, 22(6): 698-705. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2011.06.007 |

| [12] |

中国气象局国家气候中心. 全国气候影响评价. 北京: 气象出版社, 2000.

|

| [13] |

中国气象局. 中国气象灾害年鉴. 北京: 气象出版社, 2014.

|

| [14] |

McKee T B, Doesken N J, Kleist J.The Relationship of Drought Frequency and Duration to Time Scales//Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology Bosto.American Meteorological Society, 1993, 17(22): 179-183. http://www.droughtmanagement.info/literature/AMS_Relationship_Drought_Frequency_Duration_Time_Scales_1993.pdf

|

| [15] |

Hayes M, Svoboda M, Wall N, et al. The Lincoln declaration on drought indices:Universal meteorological drought index recommended. Bull Amer Meteor Soc, 2011, 92(4): 485-488. DOI:10.1175/2010BAMS3103.1 |

| [16] |

Lu E. Determining the start, duration, and strength of flood and drought with daily precipitation:Rationale. Geophys Res Lett, 2009, 36: L12707. DOI:10.1029/2009GL038817 |

| [17] |

Vicente-Serrano S M, Begueria S, Lopez-Moreno J I. A multi-scalar drought index sensitive to global warming:The standardized precipitation evapotranspiration index. J Climate, 2010, 23: 1696-1718. DOI:10.1175/2009JCLI2909.1 |

| [18] |

Palmer W C.Meteorological Drought.Research Paper No.45, US Weather Bureau, 1965. https://www.researchgate.net/publication/285600502_Meteorological_Drought_Research_Paper_No_45_1965_58_p

|

| [19] |

Bergman K H, Sabol P, Miskus D.Experimental Indices for Monitoring Global Drought Conditions//Procedings of 13th Annual Climate Diagnostics Workshop.1988: 190-197.

|

| [20] |

Woli P, Jones J W, Ingram K T, et al. Agricultural reference index for drought (ARID). Agron J, 2012, 104: 287-300. DOI:10.2134/agronj2011.0286 |

| [21] |

Meyer S J, Hubbard K G, Wilhite D A. A crop-specific drought index for corn:Ⅱ.Application in drought monitoring and assessment. Agron J, 1993, 85: 396-399. DOI:10.2134/agronj1993.00021962008500020041x |

| [22] |

Tarpley J D, Schneider S R, Money R L. Global vegetation indices from the NOAA-7 meteorological satellite. J Climate Appl Meteor, 1984, 23: 491-494. DOI:10.1175/1520-0450(1984)023<0491:GVIFTN>2.0.CO;2 |

| [23] |

吕厚荃, 张玉书, 李茂松, 等. 农业干旱等级(GB/T 32136-2015). 北京: 中国标准出版社, 2015.

|

| [24] |

张存杰, 刘海波, 宋艳玲, 等. 气象干旱等级(GB/T 20481-2017). 北京: 中国标准出版社, 2017.

|

| [25] |

张强, 邹旭恺, 肖风劲, 等. 气象干旱等级(GB/T 20481-2006). 北京: 中国标准出版社, 2006.

|

| [26] |

宋艳玲, 王建林. 气候变化背景下农业气象灾害对我国农业生产影响评估技术. 北京: 气象出版社, 2017: 33-36.

|

| [27] |

杨霏云, 郑秋红, 罗蒋梅, 等. 实用农业气象指标. 北京: 气象出版社, 2015: 13-14.

|

| [28] |

管建慧, 刘克礼, 郭新宇. 玉米根系构型的研究进展. 玉米科学, 2006, 14(6): 162-166. DOI:10.3969/j.issn.1005-0906.2006.06.044 |

| [29] |

Song Y L, Achberger C, Linderholm H M. Rain-season trends in precipitation and their effect in different climate regions of China during 1961-2008. Environ Res Lett, 2011, 6(3): 1-8. |

| [30] |

中国气象局. 中国气象灾害年鉴. 北京: 气象出版社, 2004.

|

| [31] |

中国气象局. 中国气象灾害年鉴. 北京: 气象出版社, 2007.

|

2019, 30 (1): 25-34

2019, 30 (1): 25-34