2. 广东省广州市从化区气象局, 广州 501900;

3. 北京市气象探测中心, 北京 100176

2. Conghua Meteorological Bureau of Guangdong, Guangzhou 501900;

3. Beijing Municipal Meteorological Observation Center, Beijing 100176

大气能见度作为一个重要的气象观测要素,是表征大气透明程度的物理量,广泛用于气象分析、航空、路上交通及环境监测等领域[1]。随着近年来雾霾天气的增多[2],恶劣天气对国家经济建设与人民生命和财产安全造成很大影响[3],因此,各个领域对能见度监测的需求都愈加迫切[4]。

目前国内能见度观测业务主要使用的仪器包括前向散射式和透射式两类[5-7]。透射式能见度仪具有较长的基线,采样范围大,能见度可信度较好[8],但其需要较大场地才能完成架设,且架设精度较高,测量结果容易出现较大偏差。散射式能见度仪测量范围是测量一小块空气,用其散射系数代表该观测位置大气散射系数的普遍情况进行能见度观测,结果的代表性有一定局限,应增加其他观测手段进行辅助观测以改善其局限性[9]。

数字摄像法能见度研究最早开始于20世纪40年代,Steffens[10]用照相法进行能见度测量。当年采用胶片相机,难以定量化分析,并未得到广泛应用。随着科学技术的发展,数字摄像设备开始应用到各个领域,这也为图像法能见度观测的研究提供了有利条件,国内外研究人员开始逐步探索新的数字图像能见度测量方法[11-14]。在计算机视觉领域,研究如何去除光线强度受大气粒子散射、吸收而衰减带来的图像视觉感官质量下降一直是热点问题。He等[15]针对大气中雾对数字图像视觉感官的影响,提出了暗原色先验法增强数字图像质量。近些年,利用暗原色先验知识研究大气能见度逐渐成为热点,目前已有多位研究人员将暗原色先验知识利用到能见度观测研究工作中,陈晓婷等[16]利用暗原色先验知识及天空背景信息重构研究大气能见度的测量;赵瑞等[17]引入不同天气条件下的去雾系数,对透射率的计算进行改进;周凯等[18]通过自适应选取深色目标区域,提高利用暗原色先验知识获取大气能见度的准确率,但仅在视程距离为200 m左右的区间进行研究,适用范围有局限性。上述研究取得了一定进展,但在进行能见度观测时均需预先选定目标物且需准确获得观测点与目标点的距离,采样范围过小,容易受外界环境变化影响且距离测量是否准确都直接影响观测结果。

总体来说,现有的能见度观测方法存在一些弊端,如前向散射仪采样体积小,数据代表性较差,且假定大气是均匀分布和大气吸收为零,而现有的数字摄像法在定量分析中也容易出现偏差,因此,探索新的能见度观测方法仍具有现实意义。本文拟基于全视野数字图像试验平台采集全视野范围内的数字图像,利用视野范围内的图像地物信息提取与能见度相关的图像特征,再基于暗原色先验法获取数字图像大气透射率并通过曲线拟合手段建立其与大气能见度的关系,得到数字全视野能见度估算模型。

1 基于全视野数字图像的能见度估算原理 1.1 观测试验平台全视野数字图像试验平台分为室内与室外两部分。室外图像采集系统采用装备鱼眼镜头的数字摄像机作为图像采集器,数字摄像机垂直地面安装,使其正对天顶拍摄,采集到的图像通过数据线存储在室内的计算机上,经过处理与计算得到大气能见度数值。鱼眼镜头所采用图像方位角为0°~360°,高度角为0°~90°,获得的全视野图像[19-20]与一般数码相机所生成的全景图像不同,包含视野范围内天空及地面周围环境信息,所包含信息量更大,更易于从中提取图像特征。

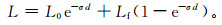

1.2 试验原理 1.2.1 利用暗原色先验算法计算大气透射率由Koschmieder对远处物体亮度相对于天空亮度的研究可知[21-22],若有距离为d的物体,其固有亮度为L0,与视亮度L的关系式为

|

(1) |

式(1)中,σ为大气消光系数,Lf为背景天空亮度,L0e-σd称为直接衰减,是目标物发出(或反射)的光最终到达人眼的强度,Lfe-σd称为大气光成分,是其他光线散射进入人眼的强度。

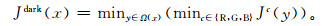

在计算机视觉领域,大气中亮度衰减关系式[15]被描述为

|

(2) |

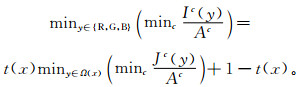

其中实际获取图像为I(x),J(x)为无雾图像,t(x)为透射率,A为大气环境亮度。暗原色先验算法是计算机视觉领域一种图像去雾算法,其利用的是数字图像中红(R)、绿(G)、蓝(B)三通道的最小值。彩色图像像素点的暗通道数值能够反映该像素点的色彩饱和度,两种亮度相同的色彩,暗通道数值越小,色彩饱和度越大,在R,G,B彩色空间中就越远离灰度轴(黑-灰-白轴)。绝大多数户外低能见度图像中的像素点色彩饱和度较低,R,G,B三通道中一般不存在某一个通道的值非常小,而高能见度图像则不同,因此,计算机视觉领域利用这点消除雾对图像视觉感官质量的影响。在图像中像素点处的邻域中,图像暗通道表达式如式(3)所示:

|

(3) |

式(3)中,Jdark(x)表示像素点x的暗通道数值,y表示像素点x处的邻域Ω中的某一点,c表示R,G,B三通道中任意一通道,Jc(y)表示彩色图像每个通道像素值。对式(2)进行最小值计算,表达式如式(4)所示

|

(4) |

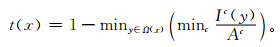

透射率t(x)在像素点x处的邻域Ω中为恒定值,由暗原色先验可知,无雾图像J(x)的暗通道数值非常小且趋近于0,由于大气环境亮度Ac为正值,因此,t(x)的表达式为

|

(5) |

其中,Ac可从原始图像中获取。取暗通道图像中前0.1%暗的像素位置,在原始图像中寻找这些位置处具有最高亮度的像素点,将这个亮度值作为环境亮度Ac。这样式中各变量均为已知值,便可获取数字图像大气透射率t(x)。

1.2.2 估算大气能见度在已知大气透射率的情况下,可利用朗伯-比尔定律求取大气能见度[22],即大气透射率可反映大气能见度。根据朗伯-比尔定律可知,直接通过大气透射率计算大气能见度需已知图像上某一远距离目标物,并且计算图像大气透射率时只能使用图像中该目标物处的像素值,采样范围很小,容易受到外界环境干扰(如镜头灰尘、遮挡物等),导致计算值出现很大偏差。另外,图像大气透射率是大气透射率的离散化形式,受到相机图像传感器分辨率及位深度的影响,本次研究试验所采用的8位工业相机为140万像素,不能够提供非常高分辨率的数字图像,计算图像大气透射率时若只使用图像中某一目标物处的像素值,则会导致采样像素点非常少,对图像大气透射率产生影响。因此,直接通过大气透射率计算大气能见度并不适用于本次研究试验。本文采用计算机曲线拟合技术建立图像大气透射率与大气能见度间的关系,利用数字全视野图像估算大气透射率,建立历史大气能见度数据与对应时刻计算所得大气透射率一一对应的样本数据集,通过多项式函数进行曲线拟合建立离散样本数据集中大气透射率与大气能见度间的依赖关系,即数字全视野图像的能见度估算模型。进行能见度估算时只需计算拍摄到的数字全视野图像的大气透射率并将其代入能见度估算模型中即可求得拍摄时刻的大气能见度。

2 全视野数字图像能见度观测试验 2.1 观测试验试验平台中拍摄装置采用DH-SV1410GC工业数字摄像机,试验中设置为5 min采集1帧。大气能见度历史数据通过与观测试验平台在同一观测场的hy-v35型前向散射仪获得,试验中选取每5 min 1次的能见度数据,与数字全视野图像的采集时刻一致。

2.1.1 图像处理首先对图像进行预处理,调整数字全视野图像的视角。由于全视野数字图像通过鱼眼镜头获取(如图 1所示),因此,需将鱼眼全视野图像校准为普通全景图像(如图 2所示)。本文中能见度主要研究水平能见度,因此,校准后的全景图像高度角为16.85°,水平视野范围为360°。图像校准采用最邻近差值法,尽可能地保证图像信息不失真。

|

|

| 图1 鱼眼视角全视野数字图像 Fig.1 Digital total-sky image of fish-eye vision | |

|

|

| 图2 校准后的全景图像 Fig.2 Panoramic image after image calibration | |

由暗原色先验算法可知,天空及云的暗通道并不完全趋近于0。通过数字全视野图像计算大气透射率时应去掉天空及云,仅利用地物信息进行计算。本文采用最大类间方差法对校准后的全景图像进行地物分割处理,所得地面图像区域信息用于计算大气平均透射率时使用,全景图像分割结果如图 3所示。

|

|

| 图3 全景图像分割结果 Fig.3 Segmentation result of panoramic image | |

之后对全景图像进行求取暗通道处理,取图像中每个像素点处某一邻域内R, G, B通道的最小值,将其存入一幅与原图分辨率一致的数字图像内,即得到全景图像的暗通道图像(如图 4所示)。

|

|

| 图4 全景图像的暗通道 Fig.4 Dark channel of panoramic image | |

取得全景图像的暗通道图像后,利用式(5)计算数字图像的大气透射率分布,将其存入一幅与原图分辨率一致的数字图像内便可得到全景图像的大气透射率分布图(如图 5所示)。利用图像分割所得地面区域信息,求取地物区域的大气透射率平均值。

|

|

| 图5 全景图像大气透射率分布图 Fig.5 Transmission maps of panoramic image | |

在试验中,考虑到全景图像中正北方向的图像受太阳直射光照的影响最小,用其计算得出的大气平均透射率结果最为稳定。因此,本研究中仅使用全景图像中正北方向的部分图像,其水平视野范围为31°,高度角为16.85°(如图 6所示)。

|

|

| 图6 估算大气平均透射率选取的区域 Fig.6 Region for calculating of average image transmission | |

2.1.2 全视野数字图像能见度估算模型的建立

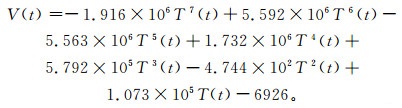

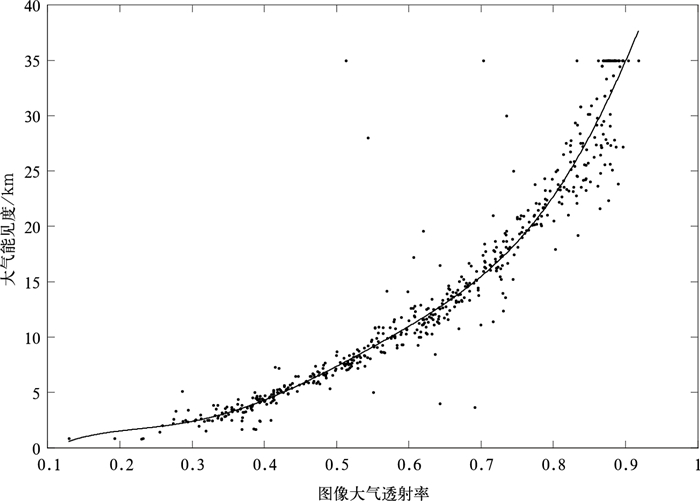

得到全视野数字图像的大气平均透射率后,需建立其与大气能见度间的关系。根据1.2.2节所述,本文采用计算机曲线拟合技术建立数字图像大气平均透射率与大气能见度间的关系。试验中选取2015年5—10月500幅能够反映不同大气能见度条件的图像作为拟合样本图像,且图像拍摄时刻的大气能见度数值分布较为均匀,大气能见度的获取采用同一观测场内的hy-v35型前向散射仪。通过多次试验,选定采用七阶多项式函数作为拟合函数,拟合相关系数为0.9595(达到0.001显著性水平),拟合效果较好,拟合曲线如图 7所示。图 7中点为图像大气透射率所对应的大气能见度试验样本点。拟合关系式为

|

(6) |

|

|

| 图7 图像大气透射率与大气能见度拟合结果 Fig.7 Fitting result of image transmission and atmospheric visibility | |

其中,t为观测时刻,V(t)为大气能见度数值,T(t)为数字图像所得大气平均透射率。得到的拟合关系式即为全视野数字图像能见度估算模型,可利用其对实时获取的全视野数字图像进行能见度估算。

2.2 全视野数字图像能见度估算模型的对比试验利用全视野数字图像能见度估算模型估算大气能见度,并将结果与该台站能见度业务所用前向散射仪实测值进行对比,通过在不同天气条件下能见度结果的对比,分析全视野数字图像能见度估算模型的结果与能见度实测值间的差异。

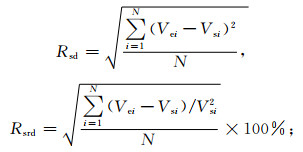

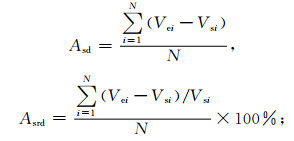

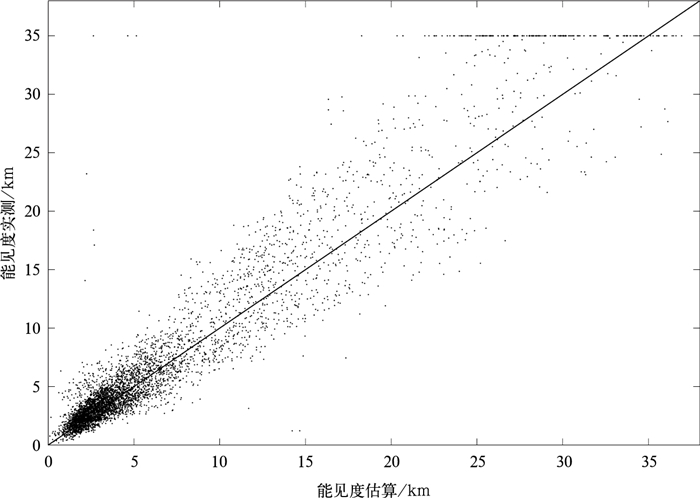

对比试验利用5个数学参数对比试验结果:均方根误差Rsd、均方根相对误差Rsrd、平均偏差Asd、相对平均偏差Asrd和相关系数r,均方根误差与均方根相对误差反映估算值与实测值间的离散程度,平均偏差与相对平均偏差在反应离散程度的同时也可反映估算值相对于实测值的离散分布状况,参数计算表达式如下:

|

(7) |

|

(8) |

|

(9) |

其中,N为样本量,Ve为估算值,Vs为实测值,偏差值越小,说明试验所得结果与实测值越接近。相关系数用来衡量估算值与实测值之间的线性相关度,|r|≤1,r越接近1,说明两组数据间线性相关程度越高。

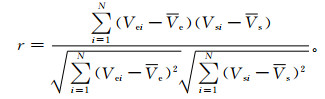

考虑到数字图像拍摄时会受到环境的影响,本试验选取的试验图像均为白天拍摄,去除曝光过量或曝光不足的图像,并且去除镜头被人为遮挡的图像。试验共选取2016年7—10月共5247幅图像进行对比,试验时刻的大气能见度涵盖不同能见度范围。图 8a所示为全部5247个全视野数字图像能见度估算模型所得能见度估算值与前向散射仪所得能见度实测值的对比结果,由图 8a可以看到,估算模型所得结果与能见度实测值变化趋势一致。图 8b~图 8d分别从低、中、高3种不同能见度对估算值与实测值进行对比,其中,从5247个试验结果中选取低能见度结果1162个、中能见度结果2987个、高能见度结果1098个分别进行对比分析。由图 8b~图 8d可以看到,在低、中能见度时,估算值与实测值接近,但估算值有一定起伏,这与数字摄像机获取图像的工作原理有关,全视野数字图像能见度估算模型比能见度业务所用前向散射仪敏感,因此,数据存在波动。高能见度时,模型估算值要略小于能见度实测值,其原因是估算模型为图像大气透射率与前向散射仪所测大气能见度数值拟合所得,而前向散射仪的能见度量程最大值为35 km,因此,高能见度时,模型估算值大部分小于35 km,导致模型估算值普遍小于能见度实测值。图 8e和图 8f分别从夏季和秋季对模型估算值与能见度实测值进行对比。其中,夏季试验结果时间段为2016年7月与8月,秋季试验结果时间段为2016年9月与10月。由图 8e~图 8f可以看到,模型估算值与能见度实测值变化趋势在夏季与秋季没有太大差异,趋势均比较一致,但夏季试验计算结果在波动程度上略大于秋季试验计算结果。

|

|

| 图8 2016年7—10月能见度估算值与实测值对比 (a)所有结果对比, (b)低能见度结果对比, (c)中能见度结果对比, (d)高能见度结果对比, (e)夏季结果对比, (f)秋季结果对比 Fig.8 Comparison diagram between estimated value and measured value from Jul 2016 to Oct 2016 (a)comparison diagram of all results, (b)low visibility comparison diagram, (c)medium visibility comparison diagram, (d)high visibility comparison diagram, (e)comparison diagram of results in summer, (f)comparison diagram of results in autumn | |

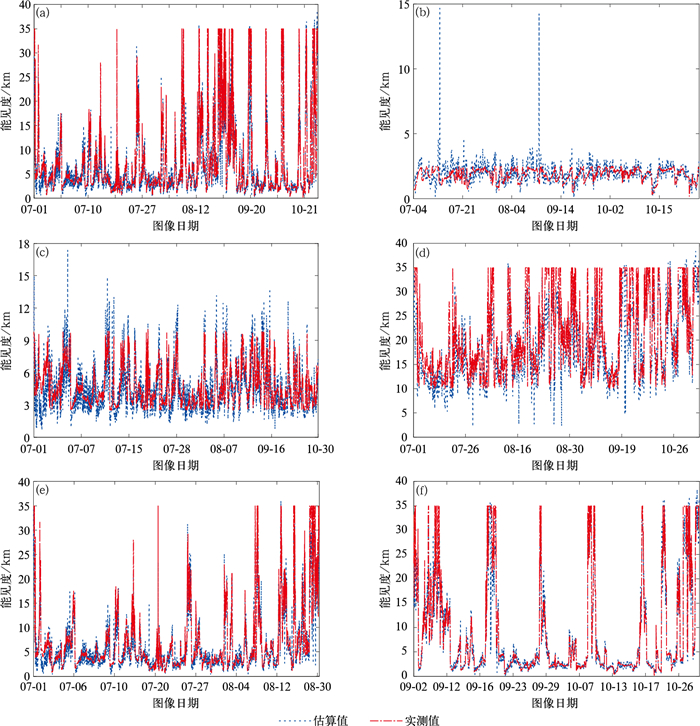

图 9描述能见度估算值与实测值的对应情况,点表示同一时刻估算值所对应的能见度实测值;若点落在图中的实线上表示二者数值一致;点落在实线上方表示估算值小于实测值,点落在实线下方表示估算值大于实测值。由图 9可以看到,相比于低能见度天气条件下,在高能见度天气条件时,模型估算值的波动幅度要更大,这和数字摄像机拍摄图像的工作原理以及光照强度在不同大气透明度下的衰减不同有关。根据杜传耀等[1]的观测分析,光照强度在不同光学视程下并不是线性变化,当光学视程由0.1 km变为0.2 km时,光照强度衰减量为0.235(设光照初始强度为1,测量基线为0.05 km);当光学视程达到4 km以上时,光学视程每增加1 km,光照强度衰减仅有千分之几的微小变化,衰减随着光学视程的增大而越来越小。低能见度时,大气衰减造成的光照强度变化远大于外界环境光照波动对光照强度变化的影响,但高能见度时,大气衰减造成的光照强度变化仅有千分之几,外界环境光照波动对光照强度变化的影响不再远小于大气衰减造成的影响,因此,会造成在高能见度天气条件下模型估算值的波动幅度大于低能见度天气条件下。数字摄像机拍摄图像的工作原理是造成模型估算值波动的另一原因,数字摄像机图像传感器将相机接收的光信号转化为模拟电信号,再经采样量化处理,将模拟信号转化为数字信号。在这一过程中,少量的光照强度变化会被忽略从而导致数字信号波动,相机位深度越小,信号波动越大。

|

|

| 图9 能见度估算值与实测值散点分布 Fig.9 Estimated value versus measured value | |

表 1列举了全视野数字图像能见度估算模型结果与能见度实测值的各项对比结果。由表 1可以看到,在低能见度时,平均偏差与相对平均偏差为正值,表明模型估算值略大于实测值,试验选取的工业相机所获取的数字图像分辨率一般,当低能见度条件下能见度数值发生变化时,工业相机所获取的8位数字图像变化并不明显,导致计算图像大气透射率时出现偏差。均方根相对误差偏大,相关系数较低,但平均偏差较小,表明模型估算值相较实测值存在波动,但波动较为均匀地分布在实测值上下,波动幅度均匀,即模型估算值虽存在波动,但整体变化趋势与实测值较为一致。另外,相对平均偏差和均方根相对误差偏大,但平均偏差和均方根误差较小,这是由于在低能见度条件下的能见度值较小,这种情况下波动所产生的偏差相对能见度数值较大,会造成相对平均偏差和均方根相对误差偏大。在中、高能见度时,平均偏差与相对平均偏差均为负值,表明模型估算值略小于实测值,主要由于高能见度时估算值多数小于能见度实测值,其原因是曲线拟合使用图像大气透射率与量程最大值为35 km的前向散射仪数据完成,使高能见度时估算值普遍偏低,导致整体平均偏差为负值。在中、高能见度时,表 1中相关系数较为接近1表示模型估算值与实测值变化趋势相似。表 1中,夏季试验对比结果的均方根相对误差均大于秋季试验对比结果,原因是在夏季试验时段内的中、低能见度数据要多于秋季试验时段,而中、低能见度情况下试验数据的均方根相对误差大于高能见度情况。

|

|

表 1 能见度估算值与实测值对比结果 Table 1 Comparison between estimated value and measured value |

3 结论

基于全视野数字图像的能见度估算方法利用视野范围内的图像地物信息提取与能见度相关的图像特征,再基于暗原色先验法获取数字图像大气透射率并通过曲线拟合手段建立其与大气能见度的关系,得到全视野数字图像能见度估算模型,最终利用实时获取的全视野图像,将其图像大气透射率导入全视野数字图像能见度估算模型中即可得到能见度,通过与前向散射仪结果的比较,得到如下结论:

1) 利用暗原色先验法获取数字图像大气透射率并通过曲线拟合手段建立其与大气能见度的关系,得到全视野数字图像能见度估算模型。使用该模型在环境光照均匀、数字摄像机无曝光不足或曝光过量的情况下所得结果能够与能见度实测值保持趋势一致。相对于能见度实测值,模型估算值存在波动,但总体上二者变化趋势一致性较好。

2) 全视野数字图像能见度估算法设备架设相对简单,能够反映被测地点整个视野范围内的环境状况,所用图像特征并不依赖于图像中的某一点,也不局限于某一视程距离范围,无需使用人工设定的目标物,能够方便观测人员准确地选择合适方向测量能见度,具有测量精度高、采样范围大等优势,可作为前向散射仪的补充观测方法。

本方法还需提高观测模型对外界光照环境变化的适应性,使数字全视野图像进行能见度观测模型能够在不同天气条件下使用。另外,本方法依赖于数字图像清晰度,当获取的图像受到灰尘、雨水及遮挡物的影响时,估算精度将下降。

目前本研究所使用的方法主要用于图像离线分析,待算法通过试验完善后,可将其加入现有的中国气象科学研究院研发的地基全天空云观测系统软件中,即可进行实时能见度估算。

| [1] |

杜传耀, 马舒庆, 杨玲, 等. 双光路能见度测量方法和试验. 应用气象学报, 2014, 25(5): 610-617. |

| [2] |

赵秀娟, 徐敬, 张自银, 等. 北京区域环境气象数值预报系统及PM2.5预报检验. 应用气象学报, 2016, 27(2): 160-172. |

| [3] |

罗慧, 李良序, 胡胜, 等. 公路交通事故与气象条件关系及其气象预警模型. 应用气象学报, 2007, 18(3): 350-357. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2007.03.011 |

| [4] |

刘西川, 高太长, 刘磊, 等. 降水现象对大气消光系数和能见度的影响. 应用气象学报, 2010, 21(4): 433-441. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2010.04.006 |

| [5] |

王京丽, 刘旭林, 雷鸣, 等. 数字摄像能见度系统及其比对实验. 电子学报, 2014, 42(11): 2298-2302. DOI:10.3969/j.issn.0372-2112.2014.11.026 |

| [6] |

李屹, 朱文婷. 基于数字摄像技术的能见度检测. 现代电子技术, 2012, 35(20): 95-97. DOI:10.3969/j.issn.1004-373X.2012.20.028 |

| [7] |

曾书儿, 王改利. 能见度的观测及其仪器. 应用气象学报, 1999, 10(2): 207-212. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.1999.02.009 |

| [8] |

王京丽, 刘旭林, 雷鸣, 等. 新型能见度自动观测系统研究. 电子测量与仪器学报, 2013, 27(7): 596-602. |

| [9] |

马舒庆, 徐振飞, 毛节泰, 等. 以黑体为目标的能见度参考标准试验研究. 应用气象学报, 2014, 25(2): 129-134. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2014.02.001 |

| [10] |

Steffens C. Measurement of visibility by photographic photometry. Industrial Engineering Chemistry, 1949, 41: 2396-2399. DOI:10.1021/ie50479a015 |

| [11] |

吕伟涛, 陶善昌, 谭涌波, 等. 数字摄像能见度观测系统中实用黑体技术的应用. 应用气象学报, 2003, 14(6): 691-699. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2003.06.007 |

| [12] |

吕伟涛, 陶善昌, 谭涌波. 双亮度差方法测量白天气象能见度时的误差分析. 应用气象学报, 2005, 16(5): 619-628. DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2005.05.008 |

| [13] |

Hautiére N, Tarel J P, Lavenant J, et al. Automatic fog detection and estimation of visibility distance through use of an onboard camera. Machine Vision & Applications, 2006, 17(1): 8-20. |

| [14] |

Babari R, Hautière N, Éric Dumont, et al. Visibility monitoring using conventional roadside cameras-Emerging applications. Transportation Research Part C, 2012, 22(5): 17-28. |

| [15] |

He K, Sun J, Tang X. Single Image Haze Removal Using Dark Channel Prior. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2011, 33(12): 2341-2353. |

| [16] |

陈晓婷, 鲁昌华, 张玉均, 等. 数字摄像能见度仪的白天能见度算法设计. 电子测量与仪器学报, 2013, 27(4): 353-358. |

| [17] |

赵瑞, 胡辽林, 赵江涛. 基于暗原色先验理论的大气能见度测量. 激光与光电子学进展, 2016, 53(6): 72-79. |

| [18] |

周凯, 成孝刚, 谈苗苗, 等. 基于暗通道先验与图像熵的能见度检测. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2016, 36(6): 90-95. |

| [19] |

Yang J, Lu W, Ma Y, et al. An Automated Cirrus Cloud Detection Method for a Ground-Based Cloud Image. J Atmos Ocean Technol, 2012, 29(4): 527-537. DOI:10.1175/JTECH-D-11-00002.1 |

| [20] |

Yang J, Min Q, Lu W, et al. An RGB channel operation for removal of the difference of atmospheric scattering and its application on total sky cloud detection. Atmos Meas Tech, 2017, 10: 1191-1201. DOI:10.5194/amt-10-1191-2017 |

| [21] |

傅刚, 李晓岚, 魏娜. 大气能见度研究. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2009, 39(5): 855-862. |

| [22] |

郭尚书, 齐文新, 齐宇. 基于暗通道先验的视频能见度测量方法. 计算机与数字工程, 2014, 42(4): 694-697. DOI:10.3969/j.issn1672-9722.2014.04.036 |

2018, 29 (6): 701-709

2018, 29 (6): 701-709