2. 中国科学院大气物理研究所, 北京 100029;

3. 中国气象局气象探测中心, 北京 100081;

4. 中央民族大学生命与环境科学学院, 北京 100081;

5. 成都信息工程大学, 成都 610225

2. Institute of Atmospheric Physics, CAS, Beijing 100029;

3. Meteorological Observation Center, CMA, Beijing 100081;

4. College of Life and Environmental Sciences, Minzu University of China, Beijing 100081;

5. Chengdu University of Technology and Information, Chengdu 610225

电化学浓度电池(electrochemical concentration cell, ECC)型臭氧(O3)探空仪是利用O3与KI溶液发生的电化学反应产生的电信号测量大气中O3浓度的仪器,也是探空观测O3垂直分布的主流技术手段[1]。尽管欧洲、日本和印度在20世纪90年代前研制了各自的O3探空仪且进行了较长时间的业务观测,但1996年世界气象组织举行的室内O3探空严格比对试验(Jülich Ozone Sonde Intercomparison Experiment 1996: JOSIE-1996)确定了双池(阴极及阳极池)ECC型O3探空仪(含ENSCI-2Z及SPC-6A两种型号)平均性能及准确度上优于其他类型(BM和KC型)探空仪后[2],欧洲国家(如德国、瑞士及比利时等)及日本气象厅均逐步放弃了原来各自研制并已进行长期观测的O3探空仪进而选取了ECC型[3]。因此,尽管中国科学院大气物理研究所(IAP)O3探空仪在KC单池型基础上已进行了较长时间的研制工作[4-6],而且与之配套的GPS气象探空仪也进行了很多比对测试[7-10],但新型仪器研制采用ECC原理,参照SPC-6A型号,并选择国产GPS气象探空仪为气象探空仪平台[11], 国内已有的O3垂直分布探测工作中ECC型的探空仪也使用较多[12-13]。本文将国产O3探空仪简称为IAP O3探空仪。本文主要介绍该探空仪室内性能测试及外场比对观测分析结果,以了解其技术现状并确定改进的方向。

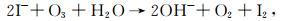

1 ECC型O3探空仪原理ECC型O3探空仪采用Teflon材质制作阴阳两个反应池,通过池里所发生的电化学反应产生的电信号获取O3信息,阴极池用0.5%或1%的KI溶液,而阳极池则用过饱和KI溶液。根据Komhyr的工作[1],在阴极池里O3与KI发生在如式(1)的反应生成单质I2,I2会在阴极溶液中发生还原反应,重新变成碘离子和自由电子(式(2))。这些自由电子在阴极溶液中被铂金(Pt)网捕获,而阴极Pt网则通过离子电桥连接到阳极反应池的Pt网,使阴极自由电子转向阳极池,而阴极的碘离子还原成单质I2(式(3))。阴极和阳极反应池自由电子的迁徙与外界电路形成闭合回路产生电流。

|

(1) |

|

(2) |

|

(3) |

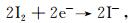

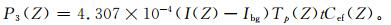

反应中产生自由电子数与O3浓度成比例。根据电化学理论,在大气高度Z上,大气O3分压P3(Z)可通过以下测量实现:

|

(4) |

式(4)中,直接测量与大气相关的参数包括I(电化学反应池电流)和Tp(被采样进空气的温度)。与O3探空仪器有关的参数包括Ibg(电化学反应池背景电流)和t(探空仪抽气泵采集100 ml空气所用的时间),两者均为地面测值。Cef是对t的修正系数,称为泵效系数。由于抽气泵设计(活塞式)原理的局限及机械加工存在细微差异,这种差异在地面常规气压下不明显,但在低压下(100 hPa以上高度)差异则易被放大并给P3带来显著误差[14]。Cef通常是采用经验性的测值用以订正P3(z)。而日常业务中的O3探空仪静态测量参数包括Ibg和t。

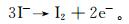

大气SO2和NO2也会参与KI溶液的化学反应。SO2通入到阴极KI溶液中后,会与I2发生如式(5)的化学反应,该反应会消耗I2,与反应式(1)形成竞争,降低O3与I2反应机会从而使O3被低估。

|

(5) |

NO2在阴极碘化钾溶液中首先与H2O反应生成硝酸,硝酸再将I-离子氧化成I2。总反应如式(6)所示,其结果使得溶液中I2浓度增大,导致反应电流增大,从而高估O3浓度。

|

(6) |

因此,O3探空仪测值对SO2和NO2的敏感性检验也是很有必要的,虽然在日常的O3探空观测中很少进行测试,却为检验电化学反应池的准确性和可靠性的内容之一。

2 室内测试室内测试(低压舱测试除外)均在室内常温(20~25℃)、常压下(1000 hPa)进行。Ibg, t和Cef的测试是通入零空气,响应时间测试则是仅通入含一定浓度的O3气体,而SO2或NO2对IAP O3探空仪测值的影响是通入一定量SO2和O3或NO2和O3的混合气体完成。

2.1 背景电流(Ibg)Ibg测试是电化学反应池通入没有O3和反应性气体(如SO2,NOx)的纯净空气时输出的电流值的变化。根据39次(2013年24次,2016年15次)测试结果,IAP O3探空仪的Ibg平均值为0.032±0.024 μA,数值与国际上的ECC O3探空仪的测值[15]相当或更低。

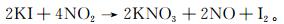

Ibg被认为是只有O2参与微弱化学反应引起且与高度相关。Ibg在100 hPa以上高度随高度降低[16],Komhyr等[17]分析STOIC 1989期间试验数据后发现,Ibg在探空仪放飞前的地基测试后可能还会减小,在以Vaisala-RS92气象探空仪为平台的SPC-6A型O3探空仪观测中,Ibg是根据气压大小进行了适当的订正以满足其随高度增加而减小的特性[15]。图 1为室内低压模拟舱中IAP O3探空仪Ibg随高度变化。可以看到,Ibg测值均随气压下降而下降,ENSCI-2Z型O3探空仪也是如此。

|

|

| 图1 IAP和ENSCI-2Z O3探空仪Ibg随气压变化 Fig.1 Variations of IAP and ENSCI-2Z ECC ozonesonde Ibg with the atmospheric pressure | |

近地面检测结果同时表明,Ibg会随测试时间增加而减少[18]。因此,由图 1仅看到ECC型O3探空仪Ibg随气压的变化导致O2浓度降低相关外,Ibg本身随时间变化也可能有一定影响,因为测量过程中随着气压的降低测量时间也增加。实际观测过程中,当O3探空仪处于高浓度O3平流层环境中时Ibg也可能增加, 因而实际O3探空观测中Ibg随高度的变化并不完全符合图 1规律。

2.2 响应时间O3探空仪响应时间(τ)测试分为O3浓度增大和减小两个方向。浓度增大方向首先是对探空仪通入纯净空气10 min,然后迅速接入O3发生器的输出端,记录探空仪测值随时间的变化。浓度减小方向则是将探空仪接入O3发生器输出的已知浓度O3,待测量稳定后迅速将探空仪进气口切入纯净空气,记录探空仪测值随时间的变化。τ根据式(7)计算[2]。

|

(7) |

式(7)中,S(t)为t时刻反应池电流值,S(0)为初始O3浓度稳定时刻的池电流值;t为时间(单位:s);τ为响应时间,是S(t)值下降到S(0)的1/e时所对应的时间值。

在测试的2个IAP O3探空仪和1个ENSCI-2Z O3探空仪获得了6组数据见表 1。由表 1可知,IAP O3探空仪的响应时间总体为21~26 s,甚至优于进口的探空仪测值,特别是在浓度增大方向上;τ随着S(0)值而略有增加,但同样测量条件下进口ENSCI-2Z型仪器的测值达到32 s。在O3浓度减小方向上,τ总体稳定在21 s左右,与ENSCI-2Z测值较一致。以τ平均值为21~25 s,O3探空气球平均升速一般为5 m/s时,测量O3有效垂直分辨率为105~125 m。

|

|

表 1 IAP与ENSCI-2Z ECC O3探空仪响应时间τ测试结果(单位:s) Table 1 Response time(τ) of IAP and ENSCI-2Z ECC ozonesondes(unit:s) |

2.3 NO2,SO2对O3探空仪测值的影响

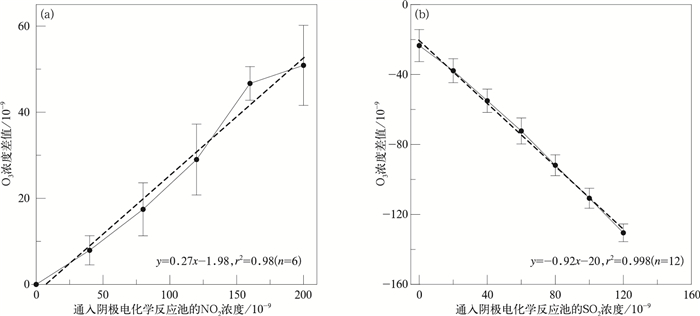

如式(5)和式(6)所示,大气中SO2和NO2会与KI溶液发生反应从而干扰O3探空仪浓度结果,特别是大气污染较严重地区。为了理解该干扰对测值的影响,试验中IAP O3探空仪通入不同浓度的SO2或NO2气体以定量了解污染气体对O3探空测值的影响。具体测量过程中,独立进行O3测量的仪器是TE49i,它是根据光学原理测量,不受NO2或SO2污染性气体影响。NO2和SO2影响测试各进行3次,而SO2浓度在0~160×10-9之间变化,详细测试过程设计详见文献[19]。

比较IAP O3探空仪与TE49i测量O3的差值。n为样本量。图 2a显示,随着通入NO2浓度增大,IAP O3探空仪会增大O3的测值。这显然与式(6)有关,2个溶于KI的NO2分子生成1个I2分子,即2个NO2分子在反应池中参与的电化学反应作用相当于1个O3分子参与反应,这一假设是基于式(1)和式(6)的反应速率是一样的,但事实上并非如此。由于NO2不容易被溶液吸收,而且被吸收NO2和H2O也会发生如式(8)反应,与式(6)发生竞争。

|

|

| 图2 NO2(a)和SO2(b)对IAP O3探空仪测值影响的测试 Fig.2 Influences of NO2(a) and SO2(b) on measurements of IAP ozonesonde | |

|

(8) |

由于上述3个反应,NO2对IAP O3探空仪测值的影响是较复杂的。Schenkel等[20]在研究NO2对Brewer-Master型O3探空仪测值影响时曾指出, 由于KI溶液对KI的吸收率较低,且吸收率与流量、KI溶液的体积及其所在容器的几何形状等因素有关,NO2使该类型的O3探空仪测值仅出现微弱增加,斜率仅为0.057;而图 2a的斜率统计结果0.27,远高于这一测值[20],其原因目前还不清楚,但反映了NO2浓度变化对IAP O3探空仪测值影响。

当假设式(1)和式(5)的速率相同时,理论上在通入与O3浓度相同的SO2的情况下,O3探空仪与TE49i测值差值即为SO2浓度,也就是O3探空仪的误差值与SO2浓度值之间的斜率应为-1。但由图 2b可以看到,两者拟合直线的斜率约为-0.92,这与Schenkel等[20]所得到的-0.93接近。图 2b中的斜率不为-1与式(1)和式(5)之间反应速率差异有关:SO2和O3均与KI发生化学反应但O3反应速率较快,这就是O3探空仪仍能够探测出O3的原因。由图 2b也可以看到,SO2对IAP O3探空仪的影响显然与NO2不同,因为SO2极易溶解于KI溶液使式(5)快速发生。根据图 2b中SO2与KI的反应特性,已研制成功了测量大气O3和SO2垂直廓线分布的探空仪[21]。

北京地区近地面边界层NO2,SO2浓度平均值分别约为60×10-9[22]和30×10-9[23],显然它们对IAP O3探空仪测值的影响比较明显。根据图 2的测试结果,理论上,NO2和SO2对IAP O3探空仪测值的影响可相互抵消,但实际情形应比较复杂,因为NO2和SO2与KI溶液反应速率存有差异,而且探空仪一旦释放后便以5 m/s速度上升,在飞出近地面污染层后SO2对IAP O3测值的影响则会明显降低。

2.4 流量(t)和泵效系数(Cef)地面流量值t通过皂泡型流量计测定。式(4)中t值定义为O3探空仪抽取100 ml空气所需时间,国际上ECC型O3探空仪的t值通常为27~30 s。笔者统计国产39个已释放的ECC O3探空仪t值均为29~30 s,与进口的O3探空仪接近。

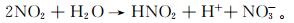

对IAP O3探空仪的泵效系数Cef的测量方法主要是在低压舱内利用二甲基硅油(低压下可以形成泡)的特性,使用推拉式注射器控制硅油液面高度,通过数码摄影记录硅油泡在流量计中移动的图像;然后通过视频帧的分析,计算出不同气压下硅油泡经过等长距离的时间,该时间值与地面所测时间t的比值即为Cef[24]。图 3a为2013年5月26日和27日两次IAP O3探空仪Cef测量曲线。注意到这两次测试结果在低压下差异较为显著,这与驱动抽气泵转动的马达电流大小密切相关。第1次测试中马达电流为57 mA, 而第2次测试中为146 mA, 这也给探测工作提供一个重要提示,驱动抽气泵的马达电流的变化可作为判断Cef变化的依据之一。

|

|

| 图3 IAP O3探空仪的Cef测量结果(a)个例,(b)多次测值结果统计,(c)与进口仪器测值的比较 (Harder1987及Deshler的数据均来自文献[6]) Fig.3 Cef of IAP ozonesondes(a)individual case, (b)statistical results of multiple measurements, (c)comparison with those of imported ozonesondes (data of Harder1987 and Deshler are from reference [6]) | |

图 3b是随机选取15套IAP O3探空仪进行15次泵效测试结果。气压点分别从地面~5 hPa之间展开。图中也给出15次测量的Cef平均值(红线)以及标准偏差(右图)。当气压为200~700 hPa时Cef接近1,而小于100 hPa时,Cef随着气压减小而增大,Cef标准偏差在气压大于20 hPa时不超过5%,小于20 hPa则Cef标准偏差变大。在700,500,300,200,100,70,50,30,20,10 hPa和5 hPa的Cef平均值分别为0.99,0.99,0.99,1.00,1.01,1.04,1.04,1.07,1.09,1.17和1.28。Cef在70 hPa以上相对标准偏差为4%~16%。

图 3c给出了IAP O3探空仪Cef测值与国际上一些测值比较。本文测值在10~100 hPa之间介于美国Woyming大学和NOAA-CMDL测值之间,但普遍高于SPC-6A和ENSCI-2Z公开值[14]。需要说明的是,本文这些测量于2013年完成,随着加工工艺的改进,新的ECC型IAP O3探空仪抽气泵的稳定性已得到极大提高,抽气泵电流稳定在70 mA附近, 其Cef在高空的稳定性也得到了加强。

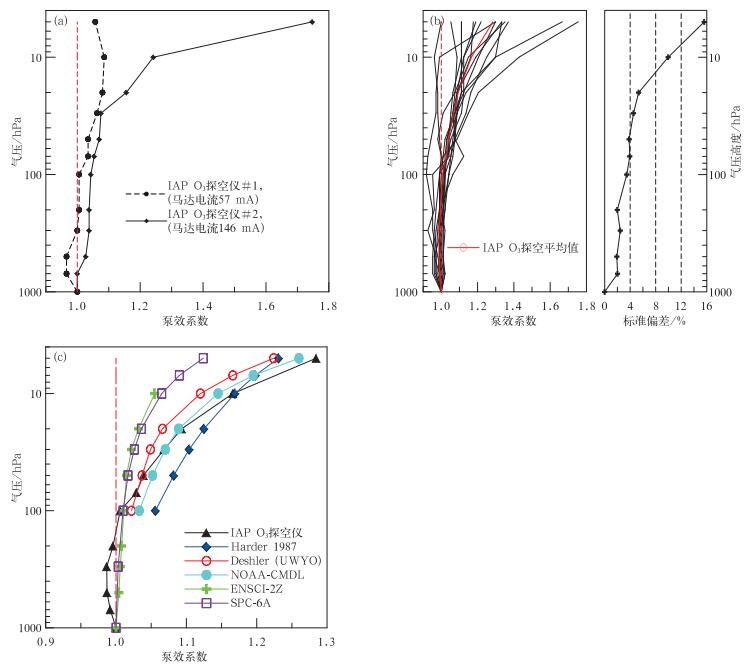

2.5 地面测值准确度IAP O3探空仪准确度测试通过类似对地面O3仪的标定完成。TE49 PS产生的已知浓度O3同时接入O3探空仪及地面O3仪TE49i的进气口,比较IAP O3探空仪和TE49i的O3测值确定准确度。图 4为随机选取的一个IAP O3探空仪的标定结果。由图 4可以看到,IAP O3探空仪测值略偏低(< 5%),这一点与早在2001年对进口的ENSCI-2Z型的ECC型O3探空仪准确性的测试结果一致[25]。两者测值的一致性很高(r2=0.99997)。

|

|

| 图4 IAP O3探空仪与TE49i测量浓度比较 Fig.4 Comparisons of ozone concentration measured by IAP ozonesonde and TE49i | |

在地面常压条件下(此时Cef差异的影响可以忽略),两者测值差异反映了ECC型O3探空仪的电化学反应方法固有的测量效率问题,包括:①气态的O3进入液态的KI溶液被吸收的效率,②化学反应式(1)中O3与I2之间的当量转化,因为KI的吸收效率很难达到100%。这是探空仪测值系统上略低的主要原因。

3 室外O3垂直廓线分布及柱总量比对测试为了检测IAP O3探空仪的整体技术性能,2013年上半年在北京同球释放IAP O3探空仪(除特别说明外,均使用1.0%阴极KI溶液)和SPC-6A(阴极KI溶液浓度1.0%)或者ENSCI-2Z(阴极KI溶液浓度0.5%)型O3探空仪。SPC-6A型和ENSCI-2Z型为现在国际成熟的O3探空仪,两者的性能在世界气象组织举行的JOSIE-1998和JOSIE-2000比对试验中已经给出了细致的结果[26-27],这也是它们被用于与IAP O3探空仪进行比对测试的原因,但并不是以SPC-6A型或ENSCI-2Z型所测量的O3浓度为正确值,因为即使这两种仪器在室内环境模拟舱中严格测试的结果也有差别:对流层差别达5%,在平流层ENSCI-2Z测值比SPC-6A偏高5%~10%[1]。此外,O3探空仪的个体差异和气象探空仪均可以影响测量结果。因此,本文用Brewer光谱仪的O3测值比较探空O3的积分总量。由于IAP O3探空仪的结构和KI溶液均与SPC-6A型的O3探空仪一致,因此,根据式(4)计算O3探空测量的分压时,Cef采用图 3b的测量结果,而Ibg随高度的变化则采用SPC-6A的处理方法[14]。

表 2给出了这10次比对观测的概况。由表 2可知:①IAP O3探空仪和地基观测的O3总量测值比率为0.9~1.1,满足1998年的SPARC的技术文档要求[28];②IAP O3探空仪与进口O3探空仪部件相互兼容:2013年3月11—18日IAP O3探空仪利用了Vaisala RS92的气象探测平台观测;3月26日、4月2日进口和IAP O3探空仪则用国产气象探空平台观测,同时这两次观测和4月23日观测IAP O3探空仪均利用进口的ENSCI抽气泵;③Cef和Ibg订正提高了IAP O3探空仪的O3积分总量,使之与Brewer测值间差别减小,Ibg订正总体上贡献4~6 DU左右,对积分O3柱浓度贡献为1%~2%,Cef的订正能够引起O3积分总量约15 DU的变化(1月15日和22日),但Cef订正对进口探空仪及采用进口采样泵的IAP O3探空仪的影响也仅是2~7 DU(3月26日,4月2日及4月23日)。

|

|

表 2 2013年IAP和进口ECC O3探空仪在北京观测比对总体情况 Table 2 Comparison observations of IAP and ENSCI-2Z/SPC-6A ozonesondes in Beijing in 2013 |

根据两种探空仪的器件组合将10次比对分为4组:①相同类型的采样泵和气象探空平台(2013年3月26日和4月2日);②相同采样泵和不同的气象探空平台(2013年4月23日);③相同气象探空平台不同O3探空仪(2013年3月11—18日);④完全不同的O3探空仪和气象探空仪所组成的系统(2013年1月15日和22日)。这些不同组合比对观测为分析判断IAP O3探空仪系统各组成部分对结果影响提供了依据。

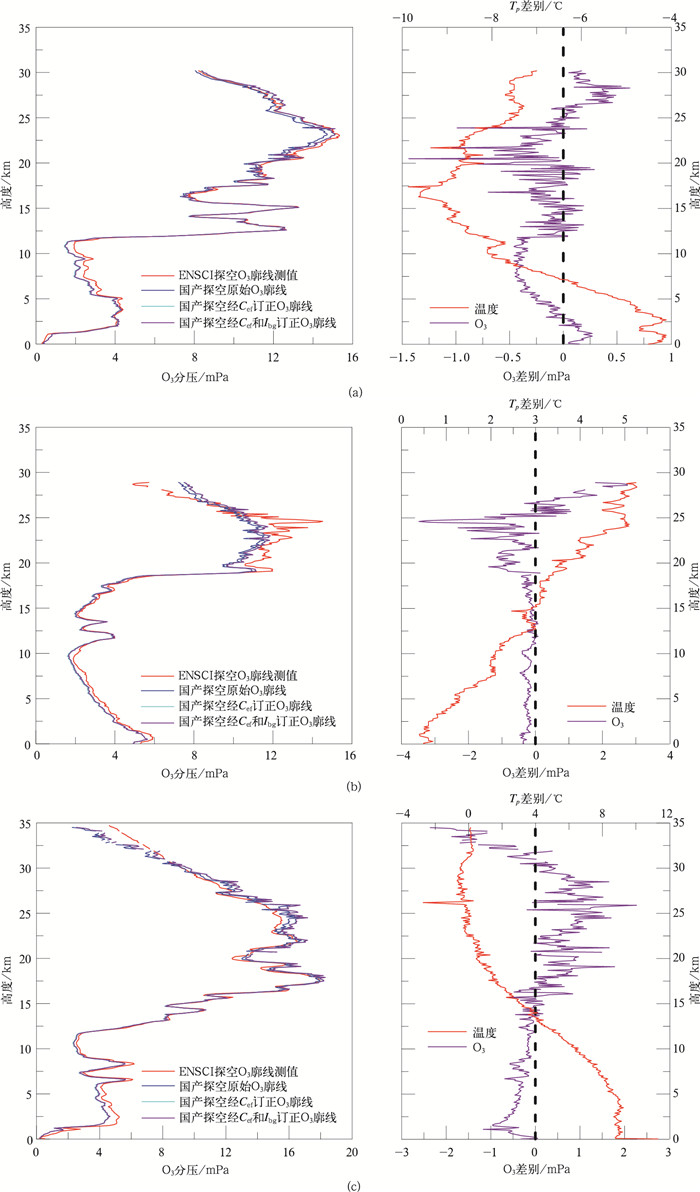

首先比较2013年3月26日和4月2日O3垂直分布情况(图 5a、图 5b)。两种探空仪测量的O3分压垂直分布基本一致,在对流层进口探空仪的O3分压略高。由于进口抽气泵的标准偏差很稳定(图 3c),图 5未显示Cef订正对O3分压廓线有显著影响。4月2日进口探空仪的平流层O3测值高于国产探空仪且O3分压在20 km以上的高度出现振荡。这种振荡与用IAP探空系统中的气象探空仪缺乏对探测数据的滤波处理有关。尽管图 5中已对O3分压垂直分布进行内插100 m的平均处理,但在平流层的振荡较为明显。相比之下,在4月23日的比较中,进口O3探空仪因为采用了Vaisala-RS92气象探空平台,O3廓线在20 km以上比IAP探空系统平滑。

|

|

| 图5 相同型号进口抽气泵下IAP与仪器O3测值比较(左图为O3分压廓线,右图为绝对差别廓线) (a)2013年3月26日,(b)2013年4月2日,(c)2013年4月23日 Fig.5 Measurements of IAP and imported ozonesonde operated by same type of imported pumps (the left is ozone partial pressure profile, the right is absolute difference profile) (a)on 26 Mar 2013, (b)on 2 Apr 2013, (c)on 23 Apr 2013 | |

O3垂直分布在平流层出现显著的振荡(如4月2日)不符合实际情况。因为平流层比对流层稳定,但在实际数据中IAP O3探空仪廓线在20 km以下的对流层反而比较光滑平稳。因此,可以推测平流层的O3垂直分布的振荡除了O3探空数据的接收和处理过程中缺乏滤波技术外,还有可能与O3探空仪技术层面的未知问题有关,在这里最主要的可能是Cef的变化。

O3分压廓线在平流层的振荡现象显然已传递到温度廓线比较中(图 5右图),但差别在对流层不大。3月26日进口探空仪平流层O3测值高于IAP,而在4月2日则是相反。从Tp温度差别看,它与O3分压的差别没有明显的统计特征,尽管探空仪包装或温度测量方式导致了Tp测值的差异,但在这3次的比较中,O3分压差别在3月26日、4月2日和4月23日平均为-0.12±0.28 mPa(-1.44~0.62 mPa), 0.05±0.7 mPa(-2.36~2.27 mPa)和-0.28±0.78 mPa(-3.4~2.75 mPa),平均准确度已满足IAP O3探空仪的设计要求,而3月26日和4月2日的测值差别比4月23日偏小,很可能与两种O3探空使用不同的气象探空平台有关。

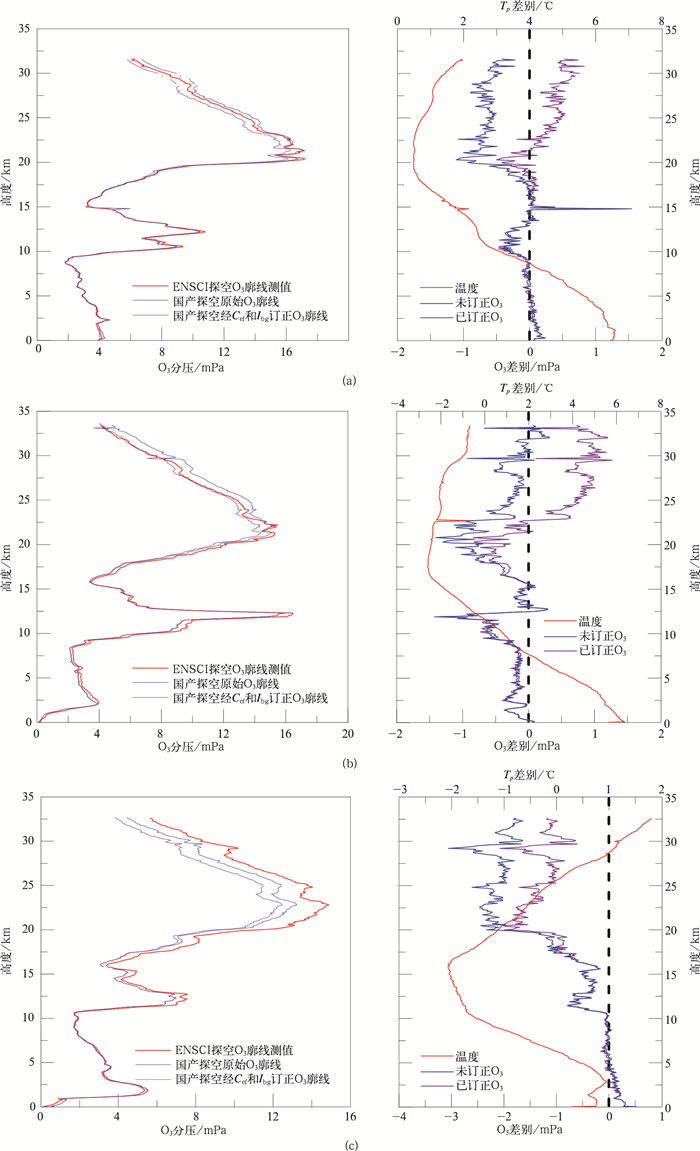

图 6是在RS92气象探空平台下的IAP O3探空仪和进口O3探空仪测量O3廓线比较情况的3个个例。由于RS92原始探测数据中没有电化学反应池电流的输出,图中未能给出不包含Ibg订正的O3廓线,但IAP O3探空仪原始及经Cef订正O3廓线(均含Ibg订正)可以根据式(4)重新确定。由这3个个例可以看到,图 3中的Cef订正显著地降低了3月13日国产与进口探空仪O3测值的差别(3月11日也是如此(图略)),而3月14日的测值则在20 km以上偏多,3月15及18日(图略)则是在15 km以上测值偏低。与图 5相比,O3垂直廓线及O3分压差别廓线因为采用了RS92气象探空仪平流层的振荡现象被过滤掉。尽管O3探空仪的包装不同,但采用相同的Vaisala接口电路和温度测量使图 6国产与进口探空仪的Tp值差别廓线基本上与图 6a和图 6c一样(3月11日和18日也基本一样(图略)),也与图 5中的3月26日的比较一致。IAP O3探空仪和进口O3探空仪的测值差别主要在20 km高度以上。IAP O3探空仪抽气泵个体之间的差异又使Cef订正效果有所不同。Tp差别廓线与图 5相比,振荡也不明显。

|

|

| 图6 RS92气象探空平台下IAP和进口探空仪O3廓线比较(左图为O3分压廓线,右图为绝对差别廓线) (a)2013年3月13日,(b)2013年3月14日,(c)2013年3月15日 Fig.6 Measurements of IAP and imported ozonesonde operated by same type of RS92 radiosonde platform (the left is ozone partial pressure profile, the right is absolute difference profile) (a)on 13 Mar 2013, (b)on 14 Mar 2013, (c)on 15 Mar 2013 | |

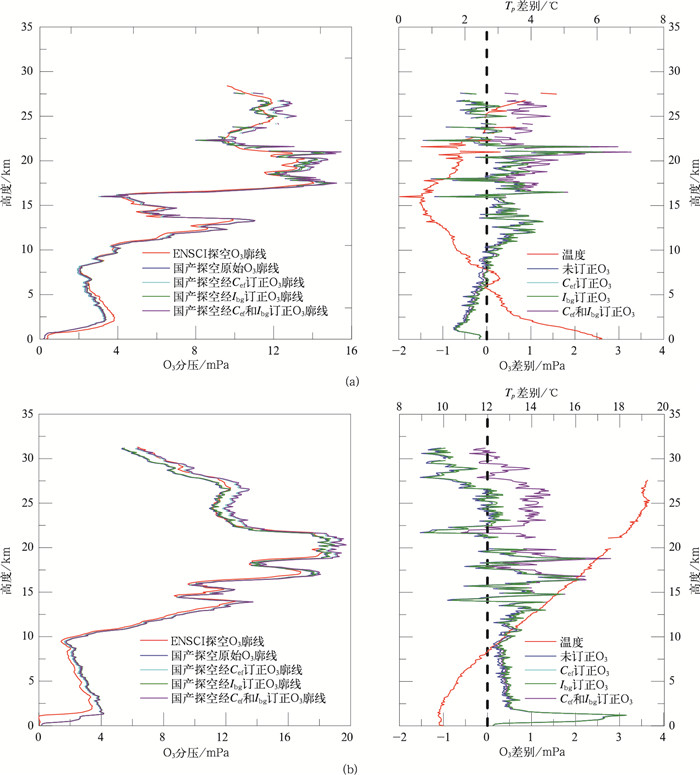

图 7是2013年1月15日和22日的O3测值垂直比较。在这组比较中, IAP O3探空仪和进口O3探空仪完全不同。由于IAP探空数据输出信息比较完整,得出4种情形下的O3探测廓线:IAP原始O3廓线,经Cef订正廓线,经Ibg订正廓线及经Cef和Ibg共同订正廓线。由图 7可以看到,IAP和进口O3探空仪所测的O3垂直分布结果比较一致,但由于缺乏对数据必要的滤波处理,使得10 km以上IAP O3探空仪的O3廓线及其差别出现振荡。从订正的效果来看,经Ibg订正对平流层O3廓线影响不大,但Cef订正后效果在20 km高度以上的很明显,其中与图 6的现象一样,IAP O3探空仪的个体差异使得在1月22日的Cef订正效果与1月15日的差别较大,特别是在20 km以上的高度。

|

|

| 图7 完全国产与完全进口探空仪O3测值比较(左图为O3分压廓线,右图为绝对差别值廓线) (a)2013年1月15日,(b)2013年1月22日 Fig.7 Measurements of domestic and imported ozonesonde operated by completely different pumps and radiosonde platform(the left are the ozone partial pressure profiles, the right is absolute difference profiles) (a)on 15 Jan 2013, (b)on 22 Jan 2013 | |

表 3给出在不同高度范围内IAP O3探空仪与进口O3探空仪测值差别统计结果。可以看到,相同的ENSCI抽气泵在IAP O3探空仪使用时,各高度层的O3测值与进口的相比差别(含标准偏差)较小,特别是近地边界层,整层的平均差别也较小。但是由于IAP O3探空仪存在个体稳定性的问题(比如类型Ⅲ的比较),在表 3中的比较差别的数值被平滑掉,使得整体比较结果的统计特征并不明显;但平均绝对差别未超过1.0 mPa,而在对流层则在0.5 mPa以内。

|

|

表 3 各种情形下国产与进口探空仪O3测值绝对差别的统计(单位:mPa) Table 3 The ozone partial pressure absolute difference measured by IAP and imported ozonesondes under various situations(unit:mPa) |

4 讨论

从室内检测到室外比对观测看,IAP O3探空仪已可以有效测量大气O3的垂直的分布状况,但应看到20 km高度以上IAP O3探空仪测值还存在一定偏差。提高20 km高度以上的国产O3探空仪测量精度是以后需要改进的技术方向。

尽管O3探空仪测值受NO2和SO2影响主要在近地面边界层,但目前O3探空业务观测中并未考虑。NO2对IAP O3探空仪测值的影响程度与已有类似的测试[20]差异较大需要进一步的测试,而近地面边界层NO2和SO2综合对IAP O3探空仪测值的影响还可考虑通入由不同浓度的O3,NO2和SO2组合的混合气体进行测试研究。

研究表明Cef测值是关键。在100 hPa以上的标准偏差为4%~16%,而Cef也从100 hPa的1.01变化为5 hPa的1.28,增加近27%,该测值高于SPC-6A和ENSCI-2Z,这与机械加工的技术有关。但Cef在实际个体IAP O3探空仪差异性值得注意。日本气象厅对Cef采用实际测量而非厂家推荐的经验平均值的办法值得借鉴,它能最低限度降低因Cef的个体差异带来的对测值影响[29]。由于采用IAP O3探空仪缺乏对探测数据必要滤波过程,使O3层的测值在平流层易出现振荡,这一现象在IAP O3探空仪的数据接收和处理过程中应加以改进。

仅凭10次外场比对观测得到关于国产ECC型O3探空仪技术性能的结论并不合适,进口O3探空仪也不能代表比较的标准。IAP O3探空仪需进一步测试,应采用类似JOSIE-1996的室内测试,因为只有室内环境模拟舱(低压环境和O3环境的模拟)中的准确测量才能给出IAP探空仪的绝对误差[2]。另外,近几年抽气泵得到有效改进,每次测试时驱动抽气泵转动的马达电流已稳定在70 mA附近,泵效系数稳定性也应相应提高。

5 结论通过国产ECC型O3探空仪的室内常压下的静态性能技术参数测试和室外比对观测,可以得到以下结论:

1) 流量t、背景电流Ibg与国际同类产品接近,SO2,NO2对电化学反应电池测量O3的干扰影响明显,SO2使测值降低而NO2则相反。

2) 泵效订正因子Cef在100 hPa以下的测值稳定在1.0附近,在100 hPa以上测值随着气压的降低而增高,在10 hPa增加到1.17±0.1,高于国际同类产品(SPC-6A为1.055或ENSCI-2Z为1.064)。

3) 与国际通用的气象探空平台(Vaisala-RS92)兼容,主要部件抽气泵与进口仪器(ENSC-2Z或SPC-6A)均兼容。

4) 在对流层与进口探空仪测值差别较稳定,平均绝对差别未超过0.5 mPa; 在平流层则未超过1.0 mPa。Cef订正降低了平流层国产探空仪O3测值与进口探空仪之间的差别,IAP O3探空仪抽气泵存在个体差异。

5) 配套于IAP O3探空仪的气象探空平台在O3数据的接收和处理过程中,应考虑增加数据的滤波功能,降低测量数据在平流层垂直分布中的振荡现象。

致谢 中国科学院大气物理研究所万小伟高级工程师和颜晓露博士参加了室外比对观测。| [1] | Komhyr W D. Electrochemical concentration cells for gas analysis. Ann Geophys, 1969, 25: 203–210. |

| [2] | Smit H G J, Kley D. Julich Ozone Sonde Inter-comparison Experiment-1996(JOSIE-1996). Global Atmosphere Watch Report Series, 1998, No. 130. WMO/TD-No. 926. Geneva: WMO, 38-44. |

| [3] | StÜbi R, Levrat G, Hoegger B, et al. In-flight comparison of Brewer-Mast and electrochemical concentration cell ozonesondes. J Geophys Res, 2008, 113: D13302. DOI:10.1029/2007JD009091 |

| [4] | 孔琴心, 王庚辰, 刘广仁, 等. 大气O3垂直分布的电化学测量. 大气科学, 1992, 16, (5): 636–640. |

| [5] | 王庚辰, 孔琴心, 宣越健, 等. GPS O3和Vaisala臭氧探空仪平行施放比对结果的初步分析. 应用气象学报, 2004, 15, (6): 672–680. |

| [6] | 郑向东, 李伟. 国产臭氧探空仪观测数据质量分析. 应用气象学报, 2005, 16, (5): 608–618. DOI:10.11898/1001-7313.20050507 |

| [7] | 李伟, 赵培涛, 郭启云, 等. 国产GPS探空仪国际比对试验结果. 应用气象学报, 2011, 22, (4): 453–462. DOI:10.11898/1001-7313.20110408 |

| [8] | 颜晓露, 郑向东, 李蔚, 等. 两种探空仪观测湿度垂直分布及其应用比较. 应用气象学报, 2012, 23, (4): 433–440. DOI:10.11898/1001-7313.20120406 |

| [9] | 姚雯, 马颖, 高丽娜. L波段与59-701探空系统相对湿度对比分析. 应用气象学报, 2017, 28, (2): 218–226. DOI:10.11898/1001-7313.20170209 |

| [10] | 姚雯, 马颖, 王战, 等. 用数值预报场间接对比新疆两种型号探空系统. 应用气象学报, 2012, 23, (2): 159–166. DOI:10.11898/1001-7313.20120204 |

| [11] | Zhang J Q, Xuan Y J, Yan X L, et al. Development and preliminary evaluation of a double-cell ozonesonde. Advances of Atmospheric Science, 2014, 31, (4): 938–947. DOI:10.1007/s00376-013-3104-1 |

| [12] | 郑向东, 汤洁, 周秀骥, 等. 拉萨地区1998年夏季臭氧总量及垂直廓线的观测研究. 应用气象学报, 2000, 11, (2): 173–179. |

| [13] | 郑向东, 丁国安, 孙敏锋, 等. 北京冬季低层大气O3垂直分布观测结果的研究. 应用气象学报, 2002, 13, (增刊Ⅰ): 100–108. |

| [14] | Johnson B J, Oltmans S J, Vömel H, et al. Electrochemical concentration cell (ECC) ozonesonde pump efficiency measurements and tests on the sensitivity to ozone of buffered and unbuffered ECC sensor cathode solutions. Journal of Geophysical Research:Atmospheres, 2002, 107, (D19): ACH 8-1–ACH 8-18. |

| [15] | Reid S J, Vaughan G, Marsh A R W, et al. Accuracy of ozonesonde measurements in the troposphere. J Atmos Chem, 1996, 25: 215–226. DOI:10.1007/BF00053792 |

| [16] | Thornton D C, Niazy N. Sources of background current in the ECC-ozonesonde:Implication for total ozone measurements. J Geophys Res, 1982, 87: 8943–8950. DOI:10.1029/JC087iC11p08943 |

| [17] | Komhyr W D, Barnes R A, Brothers G B, et al. Electrochemical concentration cellozonesonde performance evaluation during STOIC 1989. J Geophys Res, 1995, 100: 9231–9244. DOI:10.1029/94JD02175 |

| [18] | Vömel H, Diaz K. Ozone sonde cell current measurements and implications for observations of near-zero ozone concentrations in the tropical upper troposphere. Atmospheric Measurement Techniques, 2010, 3, (2): 495–505. DOI:10.5194/amt-3-495-2010 |

| [19] | 田宏民. 国产电化学反应池型O3探空仪性能测试研究. 成都: 成都信息工程大学, 2014: 17-18. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10621-1015401703.htm |

| [20] | Schenkel A, Broder B. Inteference of some trace gases with ozone measurements by the KI method. Atmospheric Environemnt, 1982, 16, (19): 2187–2190. |

| [21] | Morris G A, Labow G, Akimoto H, et al. On the use of the correction factor with Japanese ozonesonde data, Atmospheric. Atmos Chem Phys, 2013, 13: 1243–1260. DOI:10.5194/acp-13-1243-2013 |

| [22] | 2014年北京市环境状况公报. 北京市环保局, 2015. |

| [23] | Lin Weili, Xu Xiaobin, Ma Zhiqaing, et al. Characteristics and recent trends of sulfur dioxide at urban, rural, and background sites in North China:Effectiveness of control measures. Journal of Environmental Sciences, 2012, 24, (1): 34–49. DOI:10.1016/S1001-0742(11)60727-4 |

| [24] | 田宏民, 郑向东, 汤洁, 等. 大气低压模拟舱研制与初步应用. 气象科技, 2015, 43, (1): 30–35. |

| [25] | 郑向东, 丁国安, 于海青, 等. 十三陵"清洁区"秋季O3在地面及近地边界层垂直分布变化的探测研究. 中国科学(地球科学), 2005, 48, (增刊Ⅰ): 55–63. |

| [26] | Smit H G J, Wolfgang S. JOSIE-1998 Performance of the ECC Ozone Sondes of SPC-6A and ENSCI-Z Type. Global Atmosphere Watch Report Series, No. 157. WMO/TD-No. 1218. Geneva: WMO, 2004. |

| [27] | Smit H G J, Wolfgang S. JOSIE-2000, The 2000 WMO International Intercomparison of Operating Procedures for ECC-Ozone Sondes at the Environmental Simulation Facility at Jülich. Global Atmosphere Watch Report Series, No. 158, WMO/TD2 No. 1225. Geneva: WMO, 2004. |

| [28] | SPARC-IOC-GAW Assessment of Trends in the Vertical Distribution of Ozone. SPARC report No. 1, WMO Global Ozone Research and Monitoring Project Report No. 43. Geneva: WMO, 1998. |

| [29] | Tatsumi Nakano, Keisuke Ueno. Development of Automatic Pump Efficiency Measurement System for ozone sonde. Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, Canada, 2012. |

2018, 29 (4): 460-473

2018, 29 (4): 460-473