2. 南京信息工程大学大气科学学院, 南京 210044;

3. 国家气象中心, 北京 100081

2. Department of Atmospheric Sciences, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044;

3. National Meteorological Center, Beijing 100081

我国地处欧亚大陆东端,北临西伯利亚高寒地带,东临太平洋,同时受到青藏高原的热力与动力作用的显著影响,为复杂的季风气候区域[1]。江淮地处雨量丰沛的南方和干旱少雨的北方过渡地带,降水的年际和季节变率大,影响因素复杂[2-8],旱涝和台风等气象灾害频频发生。由于季风的季节性推进及其大尺度特征,我国气象灾害具有较明显的中期变化规律,同时也呈明显的区域性分布。中期预报以其超前的预报时效,关注旱涝、极端气温等天气事件,对关键性、灾害性和转折性天气进行预测,在我国防灾减灾等气象保障中占有重要地位[9-11]。

极端强降水易导致洪涝灾害发生,强降水发生具有较明显的中期演变规律。近年来,由于全球变暖的影响,极端降水事件逐渐增多,给国民经济、社会发展以及人民生活带来了巨大的损失和影响[12]。因此,人们对近几十年我国极端降水事件的发生频率和强度变化、气候特征以及降水对水资源所产生的影响等方面进行讨论[13-17]。结果表明:20世纪80年代后我国除华北地区以外,暴雨日数均有增多趋势,尤其是华南和江南地区最为明显[13];长江及长江以南地区极端强降水事件强度增强、频率增多,而华北地区极端强降水强度及其频数均趋于减少[14];极端降水在中国东部地区强度大、频率高[15],更可能造成洪涝灾害。

大尺度环流异常所引起的干冷、暖湿气流交换是极端强降水发生的重要原因[18]。夏季中高纬度阻塞高压有利于经向环流的发生发展,有利于北方干冷空气输送至我国中东部地区,造成强降水的发生[19]。Chen等[20]研究表明:中高纬度地区主要存在两种环流型影响中国极端降水,即两脊一槽型和一槽一脊型;低纬度地区主要有3条低层季风环流将水汽输送至我国。许多学者认为,不同路径的季风环流带来的水汽会导致我国不同地区极端强降水的发生[21-23]。西伸加强的西太平洋副热带高压及其西缘的偏南风低空急流,与高层东扩的青藏高压及其东缘偏北风,在我国东南地区垂直重叠,导致经向垂直环流加强,有利于强降水的发生[24]。极端降水发生时,高空在西风急流入口的南部边缘与南亚高压的东北边缘之间有较强的对流辐散[25]。极端强降水并不是单一环流的发生发展所导致,高低空系统相互配置才能形成持续性强雨带[20, 24]。Qian等[26]将中期天气预报数值模式结果应用到2010年我国强降水预报中,表明利用模式预报的环流系统分析预报强降水相比模式对强降水的直接预报效果更好,且欧洲中期天气预报中心的中期预报模式较美国环境预报中心全球预报系统(GFS)的预报更为准确,其对降水的预报时效分别为6.7 d和3.1 d。Niu等[27-28]分析了多种数值预报产品,其中日本集合预报系统对短中期(1~10 d)的天气有较准确的预报,而欧洲中期天气预报中心的预报系统对延伸期(11~15 d)的预报准确率较高。Zhou等[22]用一种基于相似方法的关键影响系统(KISAM)对持续性强降水进行预测,结果显示KISAM方法较模式直接预报更加稳定,特别是对于预报时效超过3 d的预报。

对强降水事件的降水分布及相关的环流因素研究较多,但多针对强降水特殊个例进行分析[29-33],且对于影响因素的中期演变的研究较少。数值模式对于1周以内时效的降水预报准确率高,但1周以上时效的预报准确率急剧下降,且预报强度偏小;但数值模式对于环流的预测相对准确。如何能更好地利用数值预报的优势,进一步提高降水的预报准确率仍值得研究。本文拟利用新建的强降水过程历史个例数据集资料[34],对江淮地区强降水进行客观分型,并考虑不同层次环流的综合配置,研究其环流因素的演变特征,探讨江淮地区强降水与相对应的关键环流系统配置及其演变的关系,为建立强降水中期预报模型提供参考。

1 资料和方法 1.1 资料本文所用资料包括:①1981—2016年NCEP/NCAR全球再分析逐日风场、位势高度场、海平面气压场、比湿场,垂直层次为1000,925,850,700,600,500,400,300,200 hPa,水平分辨率为2.5°×2.5°;②1981—2016年强降水过程历史个例数据集[34];③国家气象中心提供的1981—2016年我国2474个站24 h逐日降水量资料;④国家气象中心提供的2016年T639以及ECMWF 1~10 d逐日降水量预报产品,水平分辨率分别为1.125°×1.125°和0.25°×0.25°。

基于以上资料,对江淮地区(22°~36°N,110°~126°E)的强降水个例进行分析。

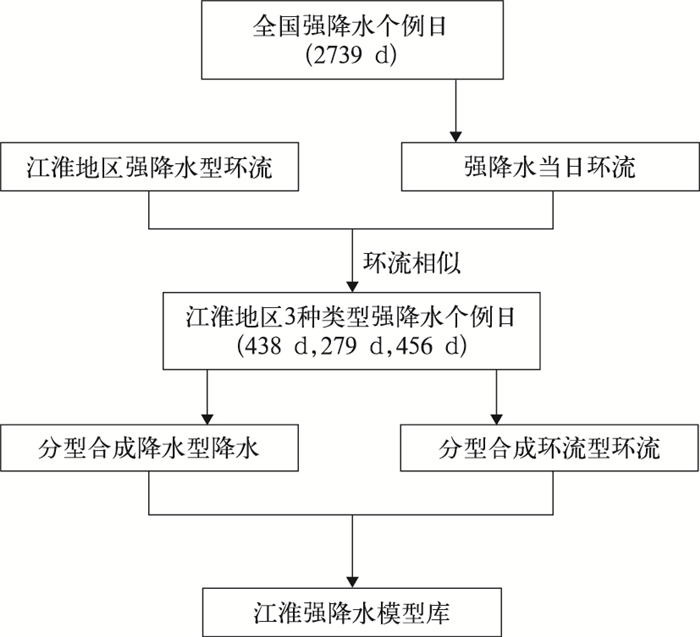

1.2 方法文中采用相似系数(夹角余弦)[35]进行计算,任意两个样本xj和xk为m维空间的两个向量,余弦相似系数为这两个向量夹角的余弦,用cosθjk表示为

|

(1) |

其中,j, k=1, 2, …, n。

cosθjk=1,表示xj和xk互相平行,方向相同,完全相似;cosθjk=-1,表示xj和xk互相平行但方向相反,完全不相似。

另外,还采用了相关、经验正交展开(EOF)、合成和TS评分方法。本文分型采用1981—2015年资料,独立检验采用2016年相关资料。

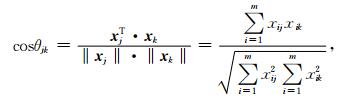

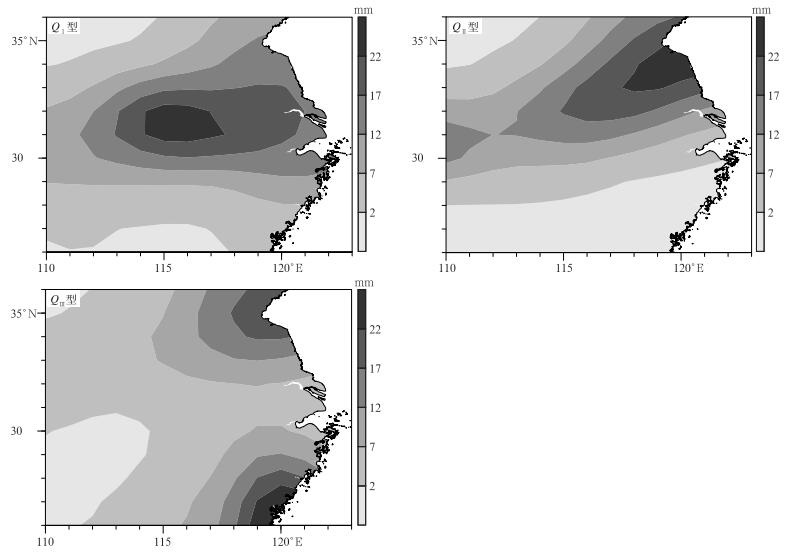

2 江淮地区强降水的典型模态为了提炼强降水的典型模态,选择夏季发生在江淮地区的72个强降水个例(去掉重复日期)共296 d降水进行EOF分析。图 1为江淮地区强降水个例EOF分析主要模态。由图 1可见,第1模态表现为江淮降水全区一致的变化趋势,降水大值中心偏向长江,位于区域的中部;第2模态空间分布则呈南北反相变化的趋势;第3模态反映中部降水与南北反相变化的趋势。这3个主要模态均在一定程度上反映了江淮地区强降水变率的空间分布,分别解释总方差的25.8%,10.9%和7.1%。

|

|

| 图1 江淮地区强降水个例EOF展开的前3个模态 Fig.1 Three lead EOF modes of heavy rainfall in Jianghuai Region | |

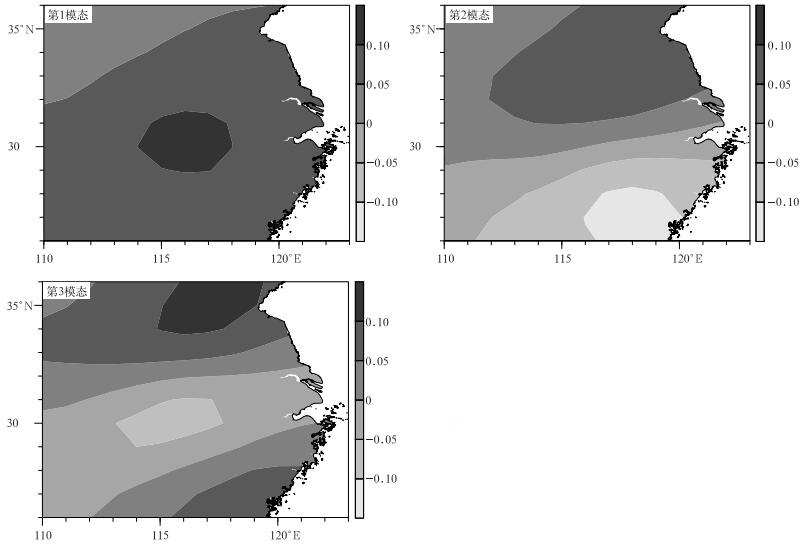

为更好地突出强降水特征,根据EOF分析的时间系数,选出标准化时间系数大于1的个例日作为该模态对应的类型,且每个个例日仅属于一种类型。按照3种模态时间系数分别选取88,79,53 d个例日并进行个例日合成分析,提炼出与江淮强降水相对应的典型模态及其环流场,以作为下文对江淮地区强降水进行客观分型的基础。图 2为根据降水模态时间系数得到的强降水典型模态的降水分布。可见典型模态对应的降水分布与相应EOF模态的分布类似。

|

|

| 图2 江淮地区根据时间系数得到的典型模态的降水分布 Fig.2 Composite rainfall of typical mode patterns from EOF time coefficient in Jianghuai Region | |

3 江淮地区强降水环流演变 3.1 强降水客观分型

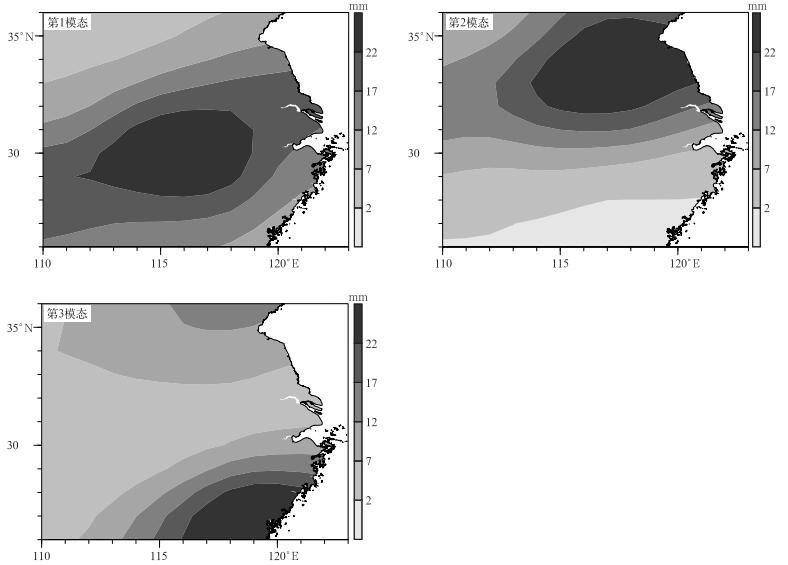

在对强降水进行客观分型前,先对江淮地区72个强降水个例进行了客观分型。根据典型强降水模态对应的500 hPa高度场演变特点选取10°~70°N,50°~160°E区域,通过环流相似得到各日降水型。前面根据EOF时间系数分型选取的强降水日,只使用了部分个例日,并未给出所有强降水日的类型。客观分型的个例日包含了前文定义的相应模态对应的个例日,如客观分型给出的第1典型模态个例日118 d、第2典型模态个例日95 d、第3典型模态个例日83 d分别包含前文定义的所有相应典型模态的个例日。因此,类似地可对所有江淮地区强降水个例进行客观分型(图 3)。文中选取新建的全国强降水历史个例集中的强降水个例(1049个个例中去掉重复日期的共2739 d)对应的500 hPa高度场,将其与第2章强降水各典型模态对应的高度场进行相似计算;以相似个例日的类型作为该日强降水的类型,对区域强降水进行客观分型,并对其环流演变进行分析。江淮地区强降水各型(简称QⅠ,QⅡ,QⅢ型)日数分别有438 d,279 d和456 d。由图 4可见,江淮地区QⅠ,QⅡ,QⅢ型强降水的空间分布与典型模态降水的空间分布(图 2)类似,只是强度上稍弱。QⅠ型表现为整个江淮地区降水变化趋势一致,降水中心位于江淮中部;QⅡ型表现为北多南少,强降水中心位于江淮中部偏北;QⅢ型反映中间少南北多的变化趋势。因此,以江淮地区强降水典型模态提炼出的环流场,可以扩展到所有的强降水个例,利用环流场相似实现对区域强降水的客观分型。

|

|

| 图3 江淮地区强降水的客观分型 Fig.3 Frame of pattern classification for heavy rainfall in Jianghuai Region | |

|

|

| 图4 江淮地区强降水的降水分布 Fig.4 Composite heavy rainfall patterns in Jianghuai Region | |

3.2 环流演变

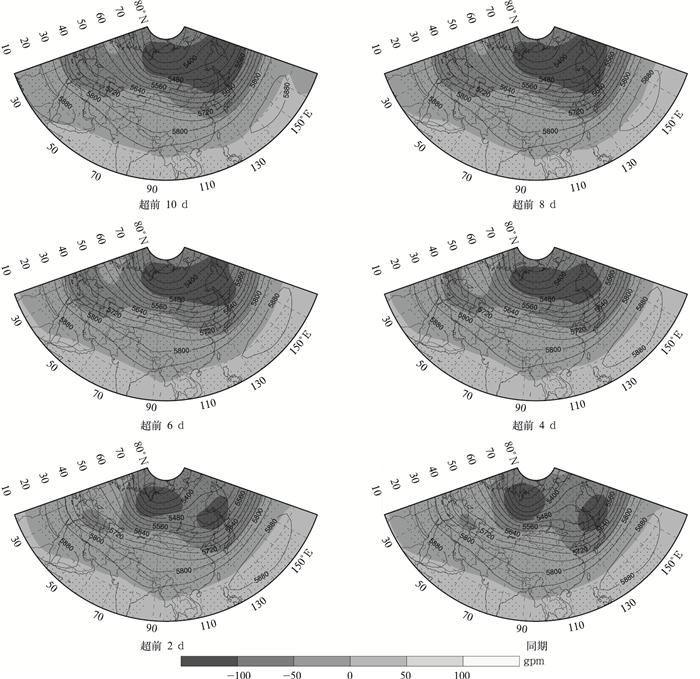

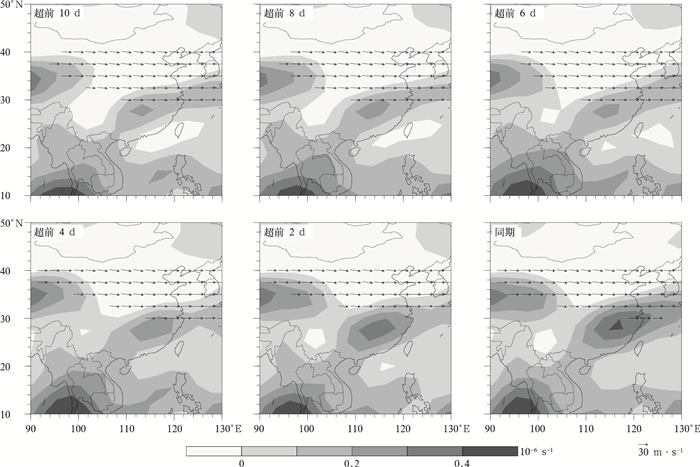

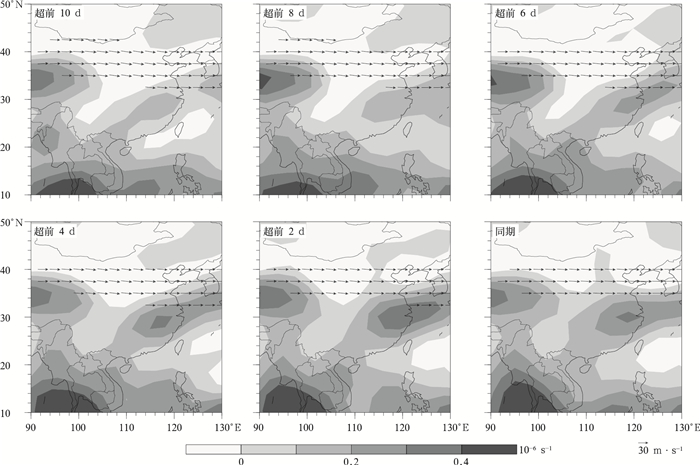

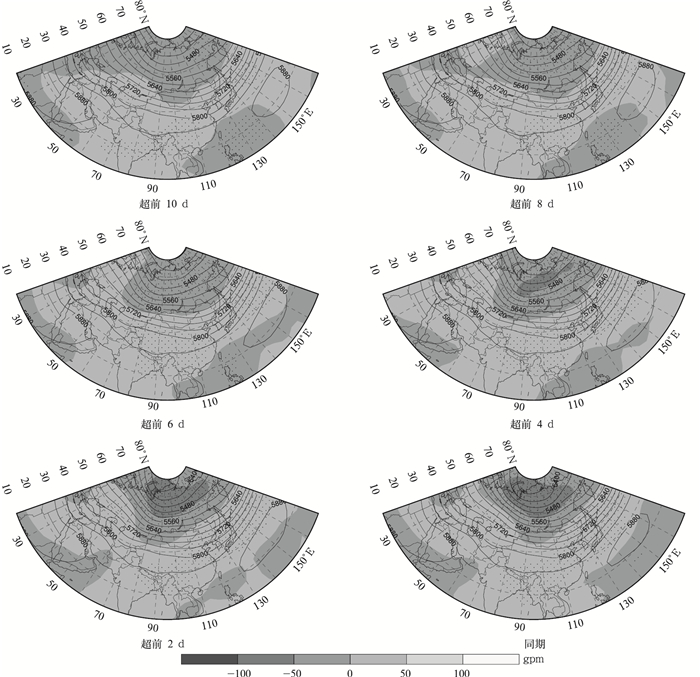

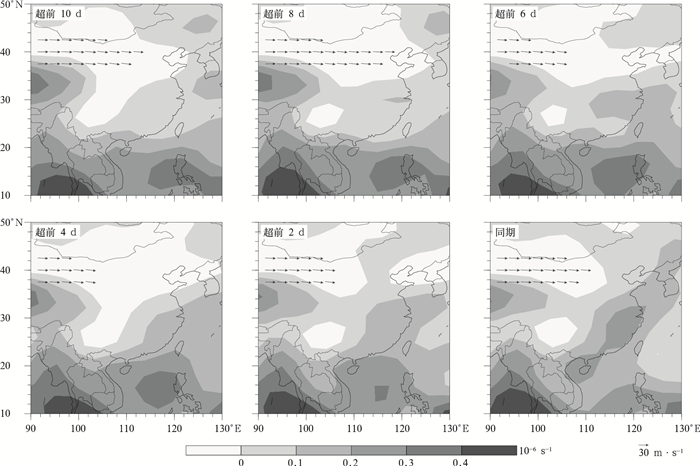

图 5为QⅠ型强降水500 hPa高度场合成图。由图 5可见,欧亚地区从高纬度到低纬度大范围以负距平为主,弱的正异常主要出现在低纬度地区。亚洲中高纬度地区表现为大低涡逐渐发展,并逐渐分裂为两个中心,而在贝加尔湖南侧附近,存在弱的正高度异常逐渐向北伸展,在中纬度地区形成两槽一脊型;低纬度江淮地区受低槽影响,其东西两侧的高度异常幅度虽小,但均显著,西太平洋副热带高压一直稳定维持,且在邻近强降水发生日有西伸加强的态势。对应200 hPa(图 6), 江淮地区一直处于急流南侧,江淮地区上空为辐散正异常,急流较强,江淮地区处于东侧急流入口的南侧,高空辐散偏强,且随着强降水发生日的邻近而有所加强。由水汽通量及散度分布(图略)可以看到,超前4 d至同期,南方均有较强水汽输送至江淮地区,该地区整层水汽通量为辐合异常,同期水汽辐合增强并集中在江淮地区中部,有一异常的水汽辐合中心。

|

|

| 图5 QⅠ型强降水500 hPa高度场(等值线,单位:gpm)合成 (填色表示高度场距平,打点区表示达到0.1显著性水平) Fig.5 Composite heights at 500 hPa of heavy rainfall QⅠ(the contour, unit:gpm) (the shaded denotes height anomaly, the dotted denotes passing the test of 0.1 level) | |

|

|

| 图6 QⅠ型强降水200 hPa平均纬向风场及其散度距平合成 (箭头表示平均纬向风大于30 m·s-1,填色为散度距平) Fig.6 Composite zonal wind and divergence anomaly at 200 hPa of heavy rainfall QⅠ (the arrow denotes the mean zonal wind more than 30 m·s-1, the shaded denotes divergence anomaly) | |

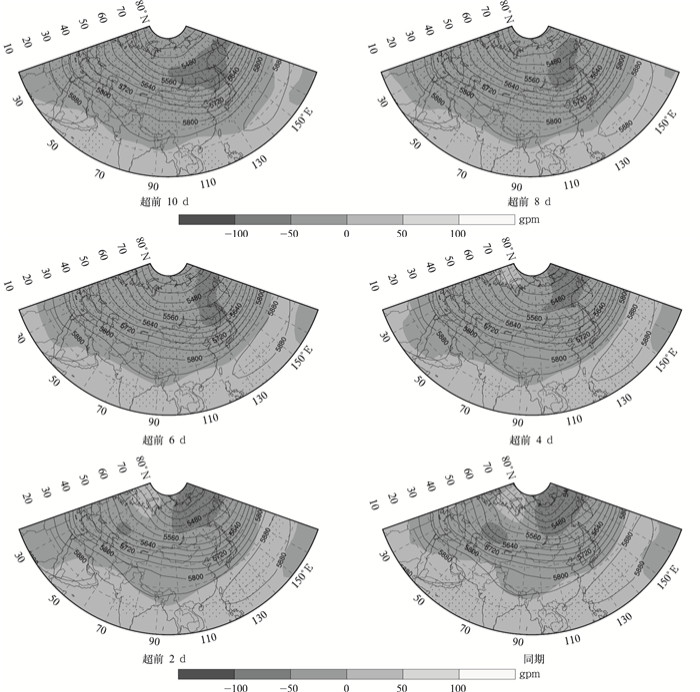

由QⅡ型强降水500 hPa高度场合成图(图 7)可见,欧亚中高纬度地区最初大部为负距平,其后贝加尔湖及其以东的负距平、以西高纬度乌拉尔山北部附近的正距平逐渐增强,形成一脊一槽型,此外巴尔喀什湖以西的负距平也逐渐加深,并出现负距平中心;中低纬度地区基本为正距平,江淮地区西侧的环流异常相对QⅠ型不显著,但西太平洋副热带高压相对QⅠ型偏强,面积偏大,从前期10 d到同期,西太平洋副热带高压逐渐加强并西伸。由图 8可见,200 hPa上西风急流轴也位于江淮地区北部上空,江淮地区为辐散异常,急流强度相对QⅠ型偏弱, 且随着强降水发生日的临近,急流强度略减弱,但江淮地区上空一直维持强的辐散异常,存在辐散中心。超前4 d至同期,江淮地区的整层水汽为辐合异常,且逐渐增强,但与QⅠ型相比稍弱(图略)。

|

|

| 图7 QⅡ型强降水500 hPa高度场(等值线,单位:gpm)合成 (填色区为高度场距平,打点区表示达到0.1显著性水平) Fig.7 Composite heights at 500 hPa of heavy rainfall QⅡ(the contour, unit:gpm) (the shaded denotes height anomaly, the dotted denotes passing the test of 0.1 level) | |

|

|

| 图8 QⅡ型强降水200 hPa平均纬向风场及散度距平合成 (箭头表示平均纬向风大于30 m·s-1,填色表示散度距平) Fig.8 Composite mean zonal wind and divergence anomaly at 200 hPa of heavy rainfall QⅡ (the arrow denotes the mean zonal wind more than 30 m·s-1, the shaded denotes divergence anomaly) | |

由QⅢ型强降水500 hPa高度场(图 9)可见,亚洲上空从低纬度到高纬度大范围地区为正距平。高纬度乌拉尔山及其以东为一负距平的低槽,乌拉尔山至贝加尔湖之间的负距平逐渐增强南压,巴尔喀什湖西侧的正距平、贝加尔湖以东到日本岛附近的正距平则逐渐增强,在中纬度地区形成两脊一槽型;低纬度江淮地区西侧仍为一槽,东侧西太平洋副热带高压面积偏小且异常不显著,但西太平洋副热带高压西北侧显著的正距平及其的逐渐增强有利于副热带高压与中纬度高压脊的合并加强西伸与北抬,从而有利于江淮地区强降水发生。200 hPa(图 10)上,江淮地区也处于急流南侧,但高空急流相对于QⅠ,QⅡ型强降水明显偏弱,急流出口处在内蒙古中部上空,其以东纬向风速未达到急流标准,但江淮地区上空仍为辐散异常,总体较弱。超前10 d至同期,南方也均有较强的水汽输送(图略),江淮整层水汽为辐合异常,但辐合异常的强度较QⅠ,QⅡ型强降水偏弱。

|

|

| 图9 QⅢ型强降水500 hPa高度场(等值线,单位:gpm)合成 (填色表示高度场距平,打点区表示达到0.1显著性水平) Fig.9 Composite heights at 500 hPa of heavy rainfall QⅢ(the contour, unit:gpm) (the shaded denotes height anomaly, the dotted denotes passing the test of 0.1 level) | |

|

|

| 图10 QⅢ型强降水200 hPa纬向风场及散度距平合成 (箭头表示平均纬向风大于30 m·s-1,填色表示散度距平) Fig.10 Composite mean zonal wind and divergence anomaly at 200 hPa of heavy rainfall QⅢ (the arrow denotes the mean zonal wind more than 30 m·s-1, the shaded denotes divergence anomaly) | |

总体看,上述各型对应在亚洲中高纬度地区存在显著的环流异常,且环流演变存在明显不同。在500 hPa高度场上,QⅠ型强降水对应欧亚高纬度到低纬度大范围地区以负距平为主,亚洲中高纬度地区表现为大低涡逐渐发展并分裂为两槽一脊型;低纬度江淮地区东西两侧的距平幅度虽小,但均显著。QⅡ,QⅢ型强降水对应中高纬度地区环流虽以经向型为主,但QⅡ型亚洲中高纬度地区环流前期以负距平为主,逐渐发展为一脊一槽型,低纬度西太平洋副热带高压偏强并逐渐增强西伸;QⅢ型强降水对应亚洲中高纬度地区以正异常为主,贝加尔湖以北低槽加强并南压,在亚洲中纬度地区形成两脊一槽型,低纬度西太平洋副热带高压偏弱且强度变化不显著。但各型对应的系统移动速度均比较缓慢,且到区域强降水发生日江淮地区处于西太平洋副热带高压西北侧低值系统的控制,有利于区域强降水的发生。200 hPa上虽然江淮地区均位于急流南侧,为异常辐散,但QⅠ型对应的急流强、QⅡ型对应的急流稍弱,QⅢ型对应的急流一直较弱。

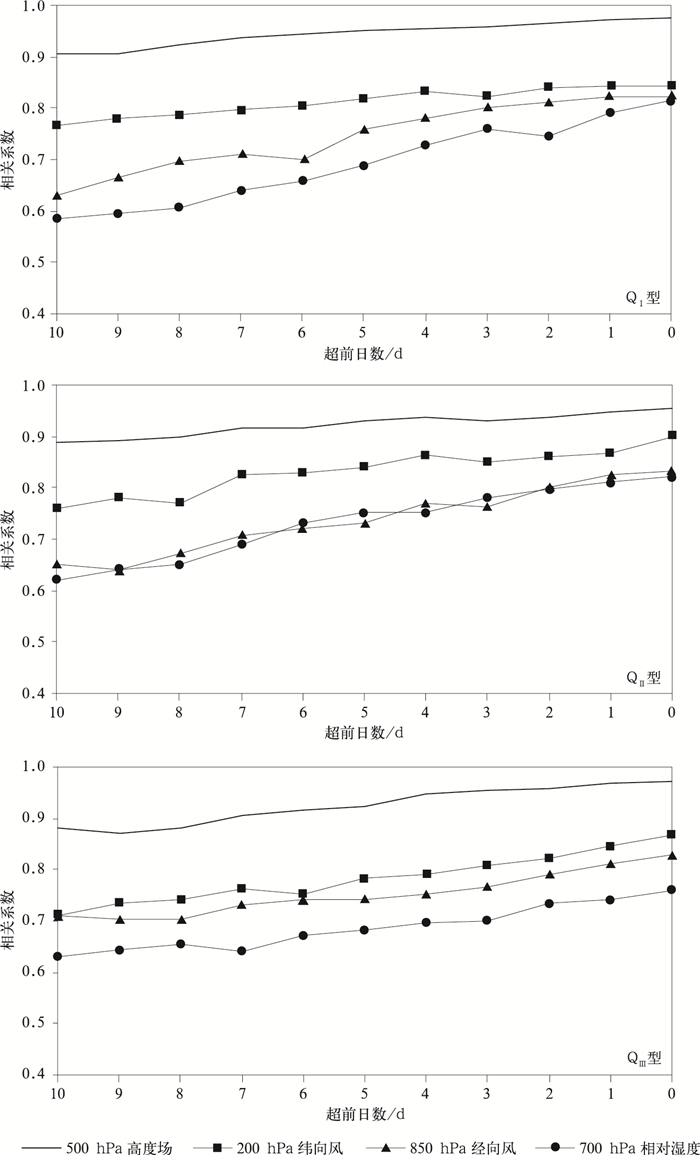

由此可见,强降水各型对应的环流在亚洲从低纬度到高纬度地区存在显著异常,且前期已存在,移动较缓慢;选择关键区域环流可对江淮地区强降水进行客观分型。为了定量分析环流和降水关系因时效不同的变化,计算由QⅠ,QⅡ,QⅢ型强降水前期按场相似所得强降水发生日的环流场与实际观测的强降水发生日的环流的相关系数,并对区域日降水量达25 mm,50 mm降水预报进行TS评分。考虑到强降水对应环流演变的显著特点,分别选取区域10°~70°N,50°~160°E 500 hPa高度场和20°~45°N,90°~130°E 200 hPa纬向风场,10°~35°N,100°~130°E 850 hPa经向风场,20°~40°N,100°~130°E 700 hPa相对湿度及江淮地区(26°~36°N,110°~125°E)降水量。依据500 hPa高度场选取相似个例,各型各时效相似个例日均取10个,按照相似系数的大小选择,并记下各型所取最小的相似系数,作为入选各型的阈值。以相似个例日的平均值作为强降水发生日各变量的估计值。由图 11可见,随着预报时效的减小,环流场的相关系数均呈增加趋势。500 hPa高度场的相关系数较大,且随时效的变化小,反映各型强降水对应的环流比较稳定;相对湿度的相似系数随时效的减小增幅较大,反映了相对湿度受时效的影响大。但总体看,环流的相关系数较高(图 11),相应的25 mm和50 mm强降水预报的TS评分多在0.2以上和0.1以上(图略)。

|

|

| 图11 QⅠ,QⅡ,QⅢ型强降水前期所得的强降水当日环流场与强降水发生日环流实况相关系数 Fig.11 Correlation coefficients between calculated and in-situ circulations of heavy rainfall patterns of QⅠ, QⅡ, QⅢ | |

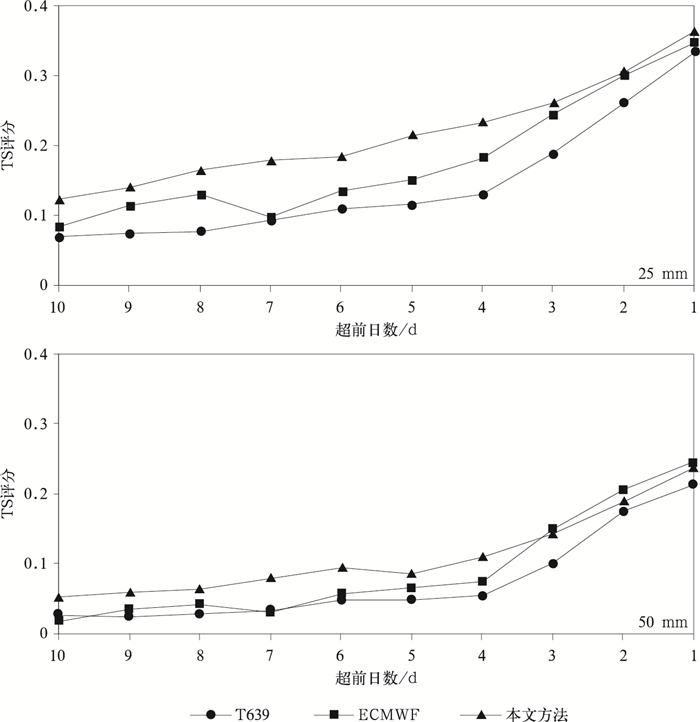

由以上分析可见,各型环流能反映出强降水发生的环流演变,且与强降水发生日环流及降水分布实况相对应。为了进一步验证江淮地区强降水分型在强降水预报中的应用,尝试运用该方法对2016年夏季降水进行独立预报试验。根据前期1~10 d的500 hPa高度场,按不同时效以关键区域环流与3种类型强降水对应的环流进行相似分析,即先由前期环流确定预报日的降水型,然后在对应类型降水历史库中寻找最佳相似样本;当相似系数小于各型对应的阈值时,则从历史个例的3种类型强降水之外寻找最佳相似样本,以相似样本对应的降水为预报值。为了比较,文中还给出了2016年ECMWF模式与T639模式的相应预报效果。由图 12可见,本文方法对25 mm降水预报TS评分在各时效均高于模式预报,50 mm降水预报TS评分虽然在3 d以内以ECMWF模式评分最高,但在3 d以上时效本文方法评分均高于模式预报。因此,从中期预报时效看,本文方法有一定应用价值。

|

|

| 图12 2016年6—8月不同时效预报的日降水量大于25 mm和50 mm强降水的TS评分 Fig.12 Threat score of the predicted heavy rainfall from Jun to Aug in 2016 for days with daily rainfall lager than 25 mm and 50 mm | |

4 结果与讨论

本文运用EOF方法对江淮72个强降水个例进行分析,并提炼出了江淮地区强降水发生的典型模态。运用场相似法扩展到所有的强降水个例,实现了对江淮地区强降水的客观分型,分析强降水对应的环流演变,定量给出3种类型环流演变相似所得的区域环流和降水的对应关系。主要结论如下:

1) 运用环流场相似对江淮地区强降水实现了客观分型,得到QⅠ, QⅡ, QⅢ型强降水。其中,QⅠ型表现为江淮地区降水整体变化趋势一致,降水中心位于江淮中部;QⅡ型表现为北多南少,强降水中心位于江淮中部偏北;QⅢ型反映中间少南北多的变化趋势。

2) 各型强降水对应前期至同期亚洲中高纬度地区均有显著的环流异常,且环流演变存在明显不同。500 hPa高度场上,QⅠ型欧亚从高纬度到低纬度大范围地区以负距平为主;QⅡ,QⅢ型中高纬度地区环流虽以经向型为主,但QⅡ型亚洲中高纬度环流前期以负距平为主,QⅢ型亚洲中高纬度以正异常为主。各型对应的系统移动速度较缓慢,且到区域强降水发生日江淮地区处于西太平洋副热带高压西北侧低值系统的控制,有利于区域强降水的发生。200 hPa上虽然江淮地区都位于急流南侧,为辐散异常,但QⅠ型对应的急流强、QⅡ型对应的急流稍弱,QⅢ型对应急流一直较弱。各型对应的区域水汽通量均为辐合异常。

3) 运用场相似方法,定量计算由强降水型前期不同时效按相似所得强降水发生日的环流(降水)场与强降水发生日的环流(降水)场实况的相关系数(TS评分)。不同时效得到的强降水发生日环流与实况存在很好的相关。在对2016年夏季降水的独立试验中,本文方法对25 mm降水预报TS评分在各时效均高于模式预报,50 mm降水预报TS评分虽然在3 d以内时效低于ECMWF模式评分,但在3 d以上时效的评分均高于模式预报。

以往研究表明:江淮地区降水偏多对应欧亚中高纬度乌拉尔山及鄂霍次克海为阻塞高压,贝加尔湖为低槽;低纬度江淮地区附近为低槽,两侧为高脊[2-3]。本文将江淮地区强降水日分类讨论,所得环流特征与以往的研究结果总体一致,如QⅡ在乌拉尔山高度场有正距平发展,低纬度江淮地区附近为低槽影响;只是由于实际降水是不同降水型的综合结果,分类得到的结果存在差异[36]。如本文QⅢ对应在亚洲中高纬度贝加尔湖以东虽为显著的高度正距平,但位置偏南。客观分型及定量计算结果显示,本文以江淮地区强降水相关的关键环流型,结合前期不同时效的场相似所得江淮地区强降水当日的环流及降水与实况具有较好的相关关系。在对2016年夏季降水的独立预报试验中,本文方法为较高的TS评分。由于模式对环流预报存在较高技巧,若结合模式预报产品,利用不同环流型对强降水预报进行订正,有望改进模式对强降水的预报效果。

| [1] | 王同美, 吴国雄, 万日军. 青藏高原的热力和动力作用对亚洲季风区环流的影响. 高原气象, 2008, 27, (1): 1–9. |

| [2] | 陶诗言. 中国之暴雨. 北京: 科学出版社, 1980. |

| [3] | 丁一汇. 1991年江淮流域持续性特大暴雨研究. 北京: 气象出版社, 1993. |

| [4] | 谭桂容, 孙照渤, 朱艳峰. 江淮地区夏季降水与西北太平洋海温关系的诊断分析和数值试验. 南京气象学院学报, 2007, 30, (4): 472–478. |

| [5] | 陈丽娟, 顾伟宗, 伯忠凯, 等. 黄淮地区夏季降水的统计降尺度预测. 应用气象学报, 2017, 28, (2): 129–141. DOI:10.11898/1001-7313.20170201 |

| [6] | Li L, Zhai P M, Chen Y, et al. Low-Frequency oscillations of the east Asia-Pacific teleconnection pattern and their impacts on persistent heavy precipitation in the Yangtze-Huai River Valley. J Meteor Res, 2016, 30, (4): 459–471. DOI:10.1007/s13351-016-6024-z |

| [7] | 谭桂容, 王一舒. 中高纬度与热带大气的共同作用对江南4-6月低频降水的影响. 气象学报, 2016, 74, (3): 335–351. DOI:10.11676/qxxb2016.032 |

| [8] | 张玉洁, 刘寿东, 任宏利, 等. 中国南方夏季低频雨型特征及其年代际变化研究. 气象学报, 2014, 72, (6): 1205–1217. DOI:10.11676/qxxb2014.075 |

| [9] | 康志明, 鲍媛媛, 周宁芳. 我国中期和延伸期预报业务现状以及发展趋势. 气象科技进展, 2013, 3, (1): 18–24. |

| [10] | 吴曼丽, 陆忠艳, 王瀛. 中期延伸天气预报方法研究. 气象与环境学报, 2007, 23, (2): 6–10. |

| [11] | 沈学顺, 苏勇, 胡江林, 等. GRAPES_GFS全球中期预报系统的研发和业务化. 应用气象学报, 2017, 28, (1): 1–10. DOI:10.11898/1001-7313.20170101 |

| [12] | Changnon S A, Roger A, Pielke J, et al. Human factors explain the increased losses from weather and climate extremes. Bull Amer Meteor Soc, 2000, 81, (3): 437–442. DOI:10.1175/1520-0477(2000)081<0437:HFETIL>2.3.CO;2 |

| [13] | 刘小宁. 我国暴雨极端事件的气候变化特征. 灾害学, 1999, 14, (1): 54–59. |

| [14] | 翟盘茂, 王萃萃, 李威. 极端降水事件变化的观测研究. 气候变化研究展, 2007, 3, (3): 144–148. |

| [15] | 王志福, 钱永甫. 中国极端降水事件的频数和强度特征. 水科学进展, 2009, 20, (1): 1–9. |

| [16] | 任国玉, 吴虹, 陈正洪. 我国降水变化趋势的空间特征. 应用气象学报, 2000, 11, (3): 322–330. |

| [17] | Easterling D R, Events J L, Groismman P Y, et al. Observed variability and trends in extreme climate events:A brief review. Bull Amer Meteor Soc, 2000, 81, (3): 417–425. DOI:10.1175/1520-0477(2000)081<0417:OVATIE>2.3.CO;2 |

| [18] | Sun J, Zhao S. The impacts of multi-scale weather systems on freezing rain and snow storms over the southern China. Wea Forecasting, 2010, 25: 388–407. DOI:10.1175/2009WAF2222253.1 |

| [19] | Wang W C, Gong W, Wei H. A regional model simulation of the 1991 severe precipitation event over the Yangtze-Huai River valley.Part Ⅰ:Precipitation and circulation statistics. J Climate, 2000, 13, (1): 93–108. DOI:10.1175/1520-0442(2000)013<0093:ARMSOT>2.0.CO;2 |

| [20] | Chen Y, Zhai P M. Persistent extreme precipitation events in China during 1951-2010. Climate Res, 2013, 57, (2): 143–155. DOI:10.3354/cr01171 |

| [21] | Bonsal B R, Zhang X B, Vincent L A, et al. Characteristics of daily and extreme temperature over Canada. J Climate, 2001, 5, (14): 1959–1976. |

| [22] | Zhou B Q, Zhai P M. A new forecast model based on the analog method for persistent extreme precipitation. Amer Meteor Soc, 2016, 31, (4): 1325–1341. |

| [23] | Qian J H, Tao W K, Lau K M. Mechanisms for torrential rain associated with the Mei-yu development during SCSMEX 1998. Mon Wea Rev, 2004, 132, (1): 3–27. DOI:10.1175/1520-0493(2004)132<0003:MFTRAW>2.0.CO;2 |

| [24] | 甘晶晶, 汤燕冰. 江淮流域持续性暴雨过程的中期信号初析. 浙江大学学报(理学版), 2009, 36, (4): 477–486. |

| [25] | Samel A N, Liang X Z. Understanding relationship between the 1998 Yangtze River flood and northeast Eurasian blocking. Climate Res, 2003, 23: 149–158. DOI:10.3354/cr023149 |

| [26] | Qian W H, Li J, Shan X L. Application of synoptic-scale anomalous winds predicted by medium-range weather forecast models on the regional heavy rainfall in China in 2010. Science China(Earth Sciences), 2013, 56, (6): 1059–1070. DOI:10.1007/s11430-013-4586-5 |

| [27] | Niu R Y, Zhai P M. Synoptic verification of medium-extended-range forecasts of the northwest Pacific Subtropical High and South Asian High based on multi-center TIGGE data. Acta Meteor Sinica, 2013, 27, (5): 725–741. DOI:10.1007/s13351-013-0513-0 |

| [28] | Niu R Y, Zhai P M, Zhou B Q. Evaluation of forecast performance of Asian summer monsoon low-level winds using the TIGGE dataset. Wea Forecasting, 2015, 30, (2): 455–470. DOI:10.1175/WAF-D-13-00141.1 |

| [29] | 陆尔, 丁一汇. 1991年江淮持续性特大暴雨的夏季风活动分析. 应用气象学报, 1997, 8, (3): 316–324. |

| [30] | 牛若芸, 张志刚, 金荣花. 2010年我国南方两次持续性强降水的环流特征. 应用气象学报, 2012, 23, (4): 385–394. DOI:10.11898/1001-7313.20120401 |

| [31] | 薛秋芳, 任传森, 陶诗言. 1998年长江流域洪涝的成因分析. 应用气象学报, 2001, 12, (2): 246–250. |

| [32] | 马岚, 吴晓京, 江吉喜, 等. 2001年夏季风活动与我国南方暴雨某些特征的分析. 应用气象学报, 2003, 14, (4): 445–451. |

| [33] | 毕宝贵, 矫梅燕, 廖要明, 等. 2003年淮河流域大洪水的雨情、水情特征分析. 应用气象学报, 2004, 15, (6): 681–687. |

| [34] | 牛若芸, 刘凑华, 刘为一, 等. 中国95°E以东区域性暴雨过程时空分布统计特征(1981-2015). 气象学报, 2018, 76, (2): 182–192. DOI:10.11676/qxxb2017.092 |

| [35] | 施能. 气象科研与预报中的多元分析方法(第二版). 北京: 气象出版社, 2002: 174–176. |

| [36] | 冯志刚, 程兴无, 陈星, 等. 淮河流域暴雨强降水的环流分型和气候特征. 热带气象学报, 2013, 29, (5): 824–832. |

2018, 29 (4): 396-409

2018, 29 (4): 396-409