2. 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室, 北京 100081;

3. 兰州大学大气科学学院, 兰州 730000

2. State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081;

3. College of Atmospheric Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000

冰雹是常见的灾害天气现象之一,在我国每个省(市、自治区)几乎都有出现,尤其是每年夏季,频繁的冰雹给农业、建筑、交通等带来巨大损失,造成当地严重的经济损失,是影响农业及畜牧业生产的重大气象灾害。天气雷达具备大范围、高分辨率连续探测能力,是探测冰雹等强对流天气的有效手段[1-6],在气象灾害监测、预警、局部人工影响天气中发挥着重要作用[7-17]。

产生降雹的天气系统有特定的三维结构和回波特征,这是利用雷达回波识别冰雹天气的基础。Kessinger等[18]利用雷达反射率因子识别冰雹,指出冰雹主要在0℃层高度以上反射率因子大于45 dBZ并达到一定厚度的情况下发生。Waldvogel等[19]基于雷达探测冰雹,根据探测数据,推导经验关系,地面降雹发生概率(probability of hail,POH)与回波强度45 dBZ的最大高度与0℃层的高度差有关,高度差值越大,冰雹发生概率赿高;最大冰雹尺寸(maximum expected severe hail size,MEHS)与50 dBZ最大高度到0℃层高度的厚度有关。张秉祥等[20]将模糊逻辑方法应用到雷达识别冰雹天气的算法中,综合考虑对流单体的最大反射率因子、垂直积分液态水含量、回波顶高度、液态水含量密度、质心高度与0℃和-20℃层平均高度的关系等属性,分别建立隶属函数,采用等权重系数法,构成冰雹天气综合识别判据。张崇莉等[21]则将垂直积分液态水含量突变作为冰雹识别判据。在雷达波束无遮挡时且假设雷达能够探测到对流云垂直方向上完整信息的条件下,这些方法效果较好。

云南是我国冰雹灾害多发的省份之一,且成灾率很高,每年冰雹灾害造成的损失高达省内气象灾害损失的15%[22-23], 备受重视。自2001年开始先后建设了9部C波段多普勒天气雷达,至2016年已有7部雷达投入业务运行,另有2部雷达建成并试运行,明显提高了灾害天气的监测和预警水平。但云南地形高度异常悬殊,东部是滇东、滇中高原,地形小波状起伏,最低的河口县境海拔仅几十米;西部为横断山脉纵谷区,高山深谷相间,其中德钦县平均海拔4000 m以上。云南9部雷达海拔高度为1798~3175 m,其高低起伏的地形使雷达波束遮挡现象普遍。这种复杂地理环境和高海拔特征, 制约了雷达探测灾害天气的实际有效范围,包括降雹天气。徐八林等[24]曾建议高山雷达站有必要采用超低探测仰角扩大雷达探测范围。张扬成等[25]分析了山区多普勒天气雷达负仰角探测能力,王红艳等[26-27]以浙江省为例,分析山区多普勒天气雷达波束遮挡对有效探测范围的影响,评估多普勒天气雷达降水估算的区域覆盖能力,提出了降水估测评估方法。王曙东等[28]基于SRTM(shuttle radar topography mission, 航天飞机雷达地形测绘任务)数据的中国多普勒天气雷达覆盖和地形阻挡评估,讨论我国已建成的第1批158部多普勒天气雷达地形阻挡和在1 km,2 km,3 km高度的覆盖范围。Westrick等[29]评估了美国西海岸WSR-88D雷达对于定量降水估测的覆盖情况,结果表明:在山区雷达波束受到严重阻挡,0℃层以下有效覆盖率仅约1/4~1/3。Krajewski等[30]用基于地理信息系统评估美国山区雷达网波束阻挡。云南遍布高山深谷,地形极为复杂,有必要分析雷达在云南的覆盖情况,明确其对冰雹云的监测预警适用区域,有助于更好地使用雷达数据,对于雷达不能有效覆盖的区域采取其他适当的监测手段,减少冰雹灾害带来的损失。

本文基于NSSL(National Severe Storms Laboratory, 美国灾害风暴实验室)冰雹识别算法(hail detection algorithm,HDA)[18, 31]探讨山地多普勒天气雷达探测冰雹能力的分析方法,根据冰雹云形成与增长的环境高度在0℃层以上并达到一定厚度的特点,以云南为分析对象,结合云南对流单体回波的垂直伸展特征,统计0℃层到-20℃层和-20℃层以上雷达的有效覆盖范围,按不同的覆盖高度将雷达探测区域分为不同类型的探测区域,对比冰雹天气实例与覆盖分析图验证了分型结果。

1 评估依据及方法 1.1 依据参数依据美国业务中应用(我国天气雷达网也采用[32])的NSSL的冰雹识别算法,冰雹增长与对流系统中上升气流强度和区域大小有关,大冰雹天气有价值的指标则是雷达回波强度与速度特征, 温度环境是冰雹生成增长非常重要的因素[31]。冰雹识别算法中,单体降雹概率(POH)取决于对流单体中45 dBZ回波最大高度与0℃层高度之差:

|

(1) |

式(1)中,H45为对流单体中45 dBZ回波的最大高度,H0为0℃层高度,单位为km。若H45-H0达到阈值(超过1.625 km),则可能出现冰雹,H45-H0值越大,降雹概率越大。

大雹指数(ISH)取决于对流单体内0℃层向上至云顶(HT)冰雹下落动能通量EHK的加权积分:

|

(2) |

式(2)中,W(T)为高度权重,取决于0℃和-20℃高度(H0,H-20):

|

(3) |

式(3)中,单体高度越高,ISH越大,单体中45 dBZ回波在-20℃层高度以上则满足形成大冰雹的条件。

由冰雹识别算法可知,0℃和-20℃层高度及45 dBZ以上回波最大高度是天气雷达识别冰雹算法的关键参数。

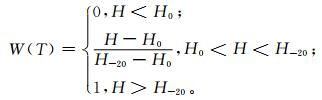

1.2 雷达扫描模式对冰雹探测范围的影响我国天气雷达网体扫策略采用9个仰角层,波束宽度约为1°,以昭通雷达为例, 说明业务常用的扫描模式探测冰雹云垂直结构的效果(图 1), 未考虑遮挡影响。图 1中,可探测到0℃层以上的范围为距雷达10~150 km,-20℃层探测范围距雷达19 km到雷达最大探测范围。对流单体A发展高度超过雷达波束仰角9.9°,但低于14.6°仰角高度,雷达以9.9°波束仰角探测到的信息作为该单体的顶部,真实的顶部未探测到。此外,在仰角6.0°和9.9°间存在较大空隙,未探测到单体A的大值中心。对于对流单体B,垂直高度发展到波束仰角6.0°以上,未达到9.9°,雷达同样探测不到真实的顶部;且单体B大值中心在仰角4.3°和6.0°之间,这两个仰角间也存在空隙,雷达探测的不是真实的单体核。可见,即使雷达探测视程不受影响,当前业务用的体扫探测模式在判断降雹概率时也可能产生较大误差。

|

|

| 图1 昭通雷达探测云体垂直结构示意图 (不同颜色条表示雷达不同仰角波束的空间剖面) Fig.1 Schematic diagram of detective effect on the vertical structure of storm cell at Zhaotong radar site (the section of radar beam is depicted by different color belts) | |

事实上,昭通雷达偏东方向有非常严重的波束遮挡现象(图略),2.4°仰角及以上波束被遮挡的方位跨度近30°,最高遮挡角达到4.3°。当对流单体B位于该方位区间时,冰雹云的关键高度层恰好处于遮挡形成的探测盲区,无法识别,导致漏判。通过多部雷达组网,由于相邻雷达的相互弥补,使单部雷达探测时存在的仰角间间距过大、近距离处高层探测不到以及波束遮挡等问题得到改善[33-34],但组网探测的实际效果如何,同样取决于雷达间距、雷达高度、探测范围和波束的遮挡等多种因素。

1.3 评估方法针对上述参数,从以下角度分析雷达覆盖情况:

① 可探测厚度。最高有效探测高度和最低有效探测高度之差即为雷达有效探测厚度。式(2)在0℃层至云顶之间对单体内冰雹降落动能通量进行积分,因此,0℃层与云顶之间的有效探测厚度会影响冰雹识别结果。

② 0℃层以下、0℃至-20℃层和-20℃层以上的有效覆盖。雷达在识别发展为冰雹云的对流单体时,对回波的垂直伸展高度也有要求[32],至少在两个高度层上能探测到,且强度达到一定阈值,因此, 相应高度段内至少有两个高度层均能被雷达探测到。如果被遮挡高度达到0℃层甚至-20℃层高度以上,则不利于冰雹识别,对雷达探测冰雹天气系统产生负面影响。因此,0℃层以下、0℃~-20℃层和-20℃层以上的有效探测范围也体现了雷达识别冰雹的覆盖能力。

③ 雷达探测区域分型。根据雷达覆盖特点,将整个区域划分为雷达可探测区、不可探测区。不可探测区分布在单部雷达最大探测距离之外且无邻近雷达弥补的区域或是被地形完全遮挡的区域,称为0区。可探测区则分为5种情况:1区为可完整探测冰雹形成区,即平均0℃层以上到对流层顶每一个高度层都能有效覆盖,该区域对于冰雹算法能提供完整的信息;2区为较好探测区,0℃层以上能探测到,但有些高度层探测不到(图 1),该区也是冰雹较好识别的区域,冰雹参数计算结果有误差但比较小;3区为因远距离波束抬升或者地形遮挡,只有对流单体发展到-20℃层高度以上(形成大冰雹的必要对流高度)雷达才能探测到的区域,低层无有效探测,雷达探测不到该区域的小冰雹天气;4区为只有对流单体发展到10.5 km(约-32℃)以上雷达才能探测到的区域,地形遮挡比较严重的地区会有这种现象,该区无低层探测能力,只有对流发展特别旺盛时雷达才能探测到;5区为靠近静锥区,雷达只能探测-20℃层以下部分,若该区出现高于-20℃层的对流云,冰雹概率和冰雹尺寸可能被误判。

2 数据及处理 2.1 环境温度廓线根据云南C波段多普勒天气雷达网布局和周边探空站分布情况,选取西昌、威宁、腾冲、蒙自、思茅、昆明、丽江7个探空站1998—2008年共11年的探测数据,得到云南0℃层、-20℃层环境温度廓线的平均高度值。表 1和表 2给出了云南及周边7个探空站0℃、-20℃层平均高度的统计结果。5—9月0℃和-20℃层高度差别比较小,一般0℃层高度为4.7~5.4 km,-20℃层高度为8.0~9.0 km;10月—次年4月各站0℃层和-20℃层高度相差较大。

|

|

表 1 云南及周边探空站0℃层平均高度(单位:km) Table 1 Average height of 0℃ layer in Yunnan Province and neighbouring regions |

|

|

表 2 云南及周边探空站-20℃层平均高度(单位:km) Table 2 Average Height of -20℃ layer in Yunnan Province and neighbouring regions |

2.2 冰雹样本数据集

取2014—2016年云南省各县(市、区)的地面降雹记录:一是125个国家气象探测站网的探测,详细记录了降雹起止时间、冰雹大小,二是云南省80个县季节性防雹作业点在防雹作业期的人工报告,三是民政部门有关冰雹灾害的救灾报告,四是公众媒体与气象业余爱者通过网络上传降雹信息,共有61 d降雹记录。

2.3 雷达识别的对流单体参数如果1日内(08:00—次日08:00,北京时,下同)在2个以上雷达站最大探测范围内有降雹记录,或在1个雷达站探测范围内3个县以上地面有降雹记录,则视为冰雹日。经筛选,2014—2016年有24个冰雹日。从24个冰雹日内基于雷达拼图的SCIT(Storm Cell Identification and Tracking,风暴单体识别与跟踪)产品[35]中获得对流单体的质心高度、最大反射率因子对应高度、回波顶高度、雷达探测的单体底部高度、45 dBZ回波高度的统计数据。

通过雷达探测数据识别出8883个对流单体,表 3给出了单体有关属性的统计结果。其中49.1%的单体质心高度为5 km以下,49.5%的单体质心高度为5~8 km,仅1.4%的单体质心高度高于8 km。48.4%的单体最大回波强度高度低于4.5 km,50.7%的单体最大回波强度高度为5~8 km,0.9%的单体最大回波强度高度高于8 km。8.6%的单体高度低于4.5 km,77.2%的单体高度为5~8 km,14.3%的单体高度高于8 km。因此,云南强对流质心单体高度和最强回波的高度主要位于8 km以下。

|

|

表 3 2014—2016年云南冰雹日对流单体主要参数分布特征(单位:%) Table 3 Storm cell primary parameters of hail day in Yunnan during 2014-2016(unit:%) |

质心高度在8 km以上的单体占全部降雹样本的比例虽小,但分布在云南省境内共89个,且其中53个对应地面有雹灾记录,降雹率占59.6%。一般积云发展到能使个别大水滴冻结的高度才形成冰雹,以及冰雹主要来源于垂直积分含水量(VIL)中心的冻滴,高度大约为8 km[36],与本研究统计结果一致。

2.4 雷达覆盖数据采用高分辨率(3 arcsec)地形数据(SRTM3 V4)处理得到雷达覆盖数据[28],单部雷达视距内的探测效果由该部雷达确定,多部雷达共同探测区的探测效果则由视程最好的雷达决定。针对云南C波段多普勒天气雷达业务探测模式和最大探测范围,得到高度间隔为0.5 km的云南省天气雷达网三维覆盖数据。

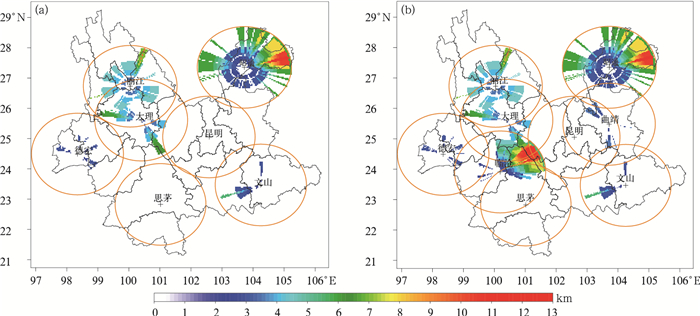

3 结果分析 3.1 遮挡高度图 2a为已业务运行的7部雷达组网的最高遮挡的高度,图 2b为包含即将投入业务运转的曲靖和临沧两部雷达,共9部雷达组网的最高遮挡的高度。理论上,雷达网能覆盖云南全省绝大部分地区(图中实线圆圈,150 km),特别是9部雷达组成的探测网。而事实上,除昆明和思茅雷达外均不同程度地受周边地形遮挡。丽江雷达大部分区域4.5 km以下被遮挡,北偏东方向遮挡高度为7 km。大理东南和偏西方向最高遮挡为6.5 km。昭通、临沧东北方向最高遮挡处甚至达13 km,基本为盲区。昭通东北部、丽江东北部有一小范围区域雷达只能探测到10.5 km以上的回波。

|

|

| 图2 云南省多普勒天气雷达网地形遮挡高度 (a)7部雷达组网,(b)9部雷达组网 Fig.2 The blockage altitude of Yunnan C band Doppler weather radar network (a)network of 7 radars, (b)network of 9 radars | |

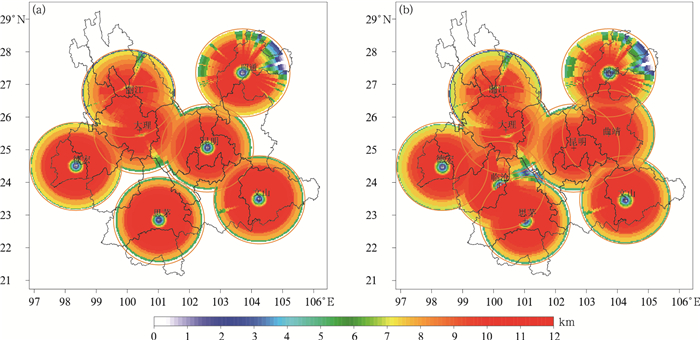

3.2 可探测厚度

图 3a为已运行的7部雷达组网的有效探测厚度,其中昭通雷达在各个方向均有遮挡,雷达东北部受地形严重遮挡的区域,有效探测厚度最小仅1 km,甚至有不少盲区,这些受遮挡影响的区域可能会造成冰雹探测漏报。图 3b为增加曲靖和临沧两部雷达后的雷达网有效探测厚度,在临沧雷达站东北方向有效探测厚度也很小;云县、景东县、镇沅县位于哀牢山与无量山脉交汇处的遮挡区中,邻近雷达也不能相互弥补探测盲区;大理、丽江在无遮挡区域有效探测厚度可达11 km,能探测单体的详细信息,但雷达受遮挡比较多,不利于探测对流的垂直结构,可能会导致一些对流单体不能识别[32]。

|

|

| 图3 云南省多普勒天气雷达网可探测厚度分布 (a)7部雷达组网,(b)9部雷达组网 Fig.3 The detectable thickness of Yunnan Doppler weather radar network (a)network of 7 radars, (b)network of 9 radars | |

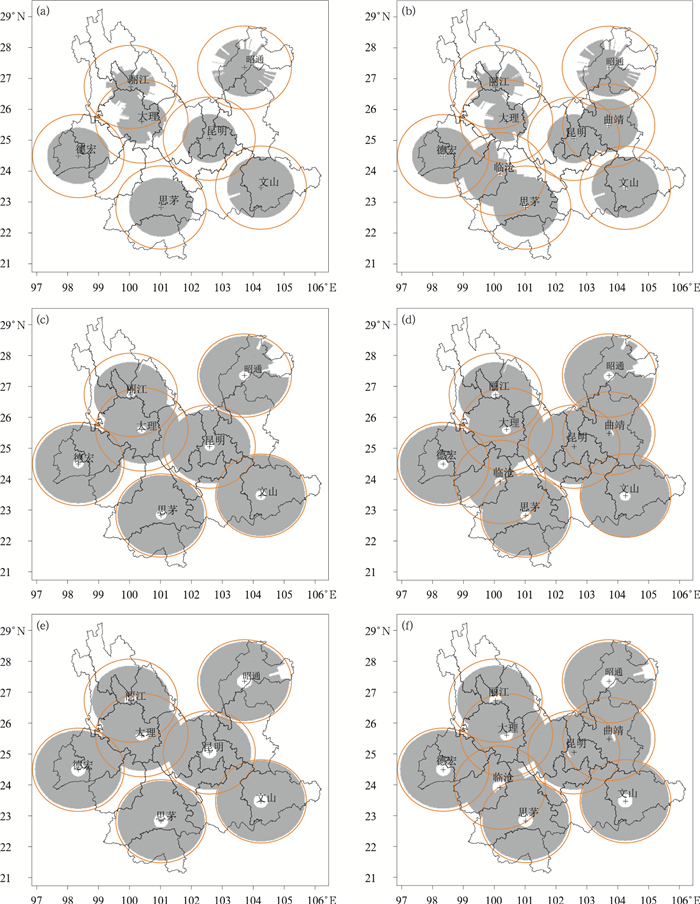

3.3 关键高度的有效覆盖

图 4分别给出了识别降雹天气关键高度层即0℃层以下、0℃至-20℃层、-20℃层以上覆盖详情,表 4是对应的面积比。5—9月0℃至-20℃层平均高度有效覆盖区(图 4c和图 4d),占云南总面积的62%和69.3%,云南大部分冰雹云的对流单体质心高度和45 dBZ回波最大高度处于此高度层内(表 3),因此,能较好地识别小冰雹;-20℃层高度(8 km)以上的有效覆盖区域(图 4e和图 4f)占云南省总面积的70.9%和76.3%,对流单体45 dBZ以上发展到这高度是形成大冰雹的必要条件。图 4a和图 4b为0℃层高度以下雷达有效覆盖区,该区域范围比较小,0℃层高度以下是冰雹云生成早期,由图 4b和表 4可知,云南省天气雷达网对雹云早期探测范围有限,即使9部雷达组网,云南也仅52.1%面积可以探测到发展早期的雹云。综合表 3、表 4可知,云南直伸展高度为5~8 km(0℃至-20℃层高度)的对流单体占总数的77.2%,其中50.7%的单体质心高度为5~8 km,8 km高度(大约-20℃层高度)以下的对流单体占大多数。

|

|

| 图4 云南C波段多普勒天气雷达有效覆盖区域(阴影区为有效覆盖) (a)7部雷达0℃层以下有效覆盖区域, (b)9部雷达0℃层以下有效覆盖区域, (c)7部雷达0℃至-20℃层有效覆盖区域, (d)9部雷达0℃至-20℃层有效覆盖区域, (e)7部雷达-20℃层以上有效覆盖区域, (f)9部雷达-20℃层以上有效覆盖区域 Fig.4 Coverage of Yunnan C band Doppler weather radar(the shaded denotes effective coverage area) (a)below 0℃ layer for 7 radars, (b)below 0℃ layer for 9 radars, (c)between 0℃ and -20℃ layers for 7 radars, (d)between 0℃ and-20℃ layers for 9 radars, (e)above-20℃ layer for 7 radars, (f)above-20℃ layer for 9 radars | |

|

|

表 4 云南雷达网各高度层有效覆盖占雷达扫描面积比(单位:%) Table 4 Coverage ratio of Yunnan CINRAD network at different heights(unit:%) |

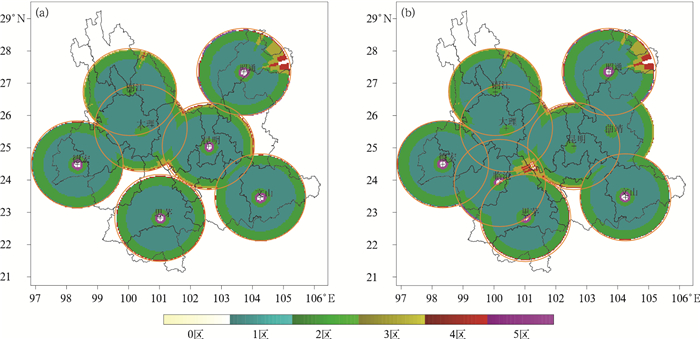

3.4 冰雹探测区分型

图 5给出了7部雷达和9部雷达组网的冰雹探测区域类型分布。7部雷达组网在最大探测范围内基本满足对冰雹的探测,仅在地形遮挡比较严重的昭通东北方向有一小片区域存在完全遮挡导致的盲区(图 4c、图 5a),该区域内无论对流系统发展多高,均不能被探测到。其他不可识别区域主要分布在雷达静锥区和雷达理论最大探测范围外(距雷达大于150 km),主要分布在4个区域:红河州与普洱市到玉溪三市(州)接壤一带,滇西南临沧和普洱北部一带,滇东曲靖及滇东北的威信、镇雄两县,西南普洱到西双版纳南部、文山东部、滇西北怒江州大范围地区(图 5a)。上述4个无雷达覆盖的区域中,滇东曲靖及威信、镇雄两县均为冰雹多发地区。在7部雷达组网的情况下,各探测区占云南省面积比例见表 5。1区距雷达30 km到110 km左右的环形区域,即雷达探测冰雹的最佳距离为30~110 km;5区位于雷达附近;2区分布在雷达附近8~15 km和大约110 km以外的两个环形区域,大理、丽江雷达静锥区由于得到临近雷达弥补从无覆盖变为较好覆盖的2区;3区、4区有两种分布,一是地形低层遮挡(图 5a昭通东北部),二是雷达远距离(接近150 km)由于波束抬高原因,雷达只能探测到8 km或10.5 km高度(图 5a昆明雷达最大扫描半径附近);0区主要在雷达最大探测距离以外和雷达站周围半径为8 km的静锥区。

|

|

| 图5 云南C波段天气雷达冰雹适宜探测区域分型 (a)7部雷达,(b)9部雷达 Fig.5 Hail observation somatotype for Yunnan C band weather radar network (a)7 radars, (b)9 radars | |

|

|

表 5 云南省多普勒天气雷达网冰雹探测区域面积对比(单位:%) Table 5 Comparison of hail detection area in Yunnan CINRAD(unit:%) |

曲靖和临沧两部雷达投入业务组网后,滇西南临沧和滇东曲靖的覆盖得到很好改善,形成最佳探测区,德宏、大理、思茅雷达站相邻区域冰雹探测区域得到改善,由无覆盖变为覆盖或提高有效覆盖水平,由原来探测2区提高为1区,昆明雷达站东部由原来的2区、3区、4区改善为1区,昆明站静锥区得以改善为2区,云南的东部的曲靖和西南部临沧覆盖得到很好改善。但云南省内仍有约8.5%面积无覆盖。临沧东北部受地形遮挡比较严重,普洱市北部镇沅、景东两县局部无有效覆盖,昭通东北部受地形遮挡也严重,镇雄、威信两县有遮挡造成盲区,滇东南文山州富宁无覆盖。

总体上,目前云南省雷达探测网能较好探测冰雹(1区与2区)的面积占云南省总面积的70%,3%只有出现大冰雹才能探测到,0.9%存在误判或漏判风险,13.2%无覆盖;曲靖和临沧雷达入网运转后,云南省75%的面积(1区与2区)能有良好的探测,无覆盖面积降至8.5%, 9部雷达组网时,0℃层以上被地形完全遮挡的面积占云南面积的0.2%,部分遮挡的占2.0%。

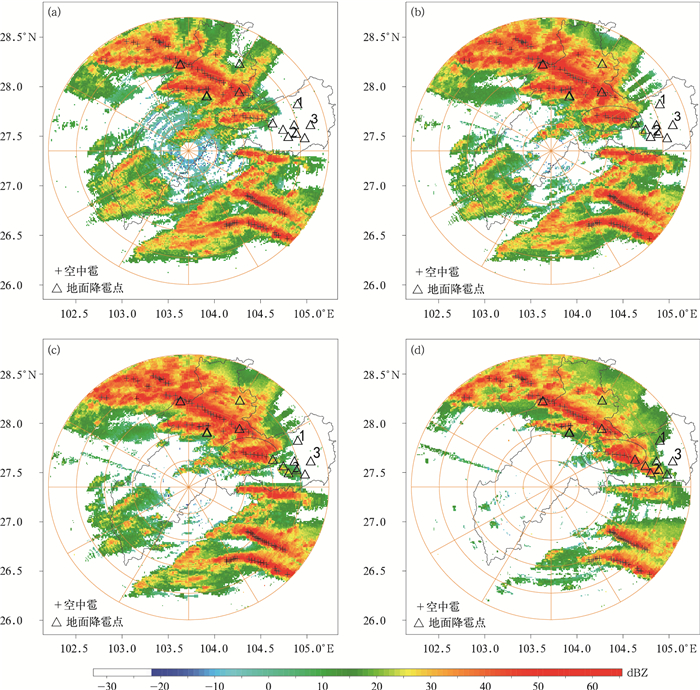

4 实例分析以2015年5月6日云南昭通一次冰雹天气过程为例,雷达回波、基于雷达回波识别的风暴单体、地面降雹点如图 6所示。由图 6可知,5 km高度上因地物遮挡导致的回波偏弱的区域较多,椭圆标记位置虽能识别空中雹,但5 km(及以下)回波偏弱,影响对流发展早期的识别。地面降雹点1,2,3在5 km高度均探测不到回波,随着高度的抬升,回波偏弱的范围减少,7 km,8 km高度雷达北部强回波面积增大。地面降雹点2附近在7 km高度探测到弱的回波,8 km高度该处回波仍然较弱,但面积与强度有明显增加,约35 dBZ,10.5 km高度上则增强至45 dBZ。降雹点1直至10.5 km高度才可见回波,强度也只有15 dBZ。降雹点3在各个高度上均探测不到回波。

|

|

| 图6 2015年5月6日19:00—24:00昭通地面降雹点、空中雹和不同高度的雷达反射率因子(填色)叠加 (a)5.0 km, (b)7.0 km, (c)8 km, (d)10.5 km Fig.6 Different altitude play position indicator(CAPPI) reflectivity overlay hail fallout zone and radar echo for hail cloud at Zhaotong from 1900 BT to 2400 BT on 6 May 2015 (a)5.0 km, (b)7.0 km, (c)8 km, (d)10.5 km | |

由此可见,在实际地形条件下,雷达探测受到不同程度的影响,首先,对回波造成减弱或形成探测盲区,能否探测到对流单体取决于对流云是否伸展到遮挡层以上。其次,对于云南绝大多数单体最大回波在8 km以下,在遮挡区域内可能看不到发展高度低于地物遮挡的单体或探测到单体的反射率因子的变小。

地面降雹点1,2,3是图 5区域分型的3区(8 km才能探测到的区域)、4区(10.5 km才能探测区)和0区(地形完全遮挡无法探测区域),因此,实际探情况与3.4节的探测效果分型一致。

5 小结鉴于云南省复杂的地形环境,本文针对冰雹这一特定天气现象,考虑0℃和-20℃层高度参数分析天气雷达的探测范围,评估C波段多普勒天气雷达网探测冰雹云的覆盖能力,并按可识别程度将雷达覆盖区分为6类探测区域,评估方法也适用于其他地区的多普勒天气雷达网。得到以下主要结论:

1) 在目前7部雷达组网情况下,云南省冰雹探测盲区超过10%,主要由雷达探测距离制约造成,因地形遮挡影响冰雹探测效果的区域约为4%,其余大部分地区均可较好地探测到冰雹云,其中约半数地区可探测到冰雹云的完整信息。增加曲靖和临沧两部雷达后,云南中东部冰雹探测覆盖能力可以得到提高。

2) 昭通东北部降雹天气频发,地形遮挡严重影响冰雹探测效果。云县、景东、镇沅三县只能探测到对流云8 km甚至10 km高度以上的少量信息,低于8 km则探测不到。大理东南部、丽江东北也分别有小部分区域被遮挡,遮挡区回波可能会偏弱或探测不到,能否探测到对流单体取决于对流单体是否伸展到遮挡层以上。

本评估方法也适用于其他地区的多普勒天气雷达网。因方法基于SCIT的空中雹识别算法即冰雹生成于0℃层以上高度以及大雹生成于-20℃层以上的必要高度雷达网的探测冰雹云的能力,不适用于早期冰雹云探测。

本文提出的多普勒天气雷达组网监测冰雹覆盖能力,反映的是雷达对于已发展到冰雹云阶段的天气现象的探测能力。单纯通过雷达探测,即使有发展为冰雹云的可能性,在发展初期仍属于一般对流云的识别或早期预警,不是本文讨论的内容。

| [1] | 李国翠, 刘黎平, 张秉祥, 等. 基于雷达三维组网数据的对流性地面大风自动识别. 气象学报, 2013, (6): 1160–1171. DOI:10.11676/qxxb2013.090 |

| [2] | 胡胜, 罗聪, 张羽, 等. 广东大冰雹风暴单体的多普勒天气雷达特征. 应用气象学报, 2015, 26, (1): 57–65. |

| [3] | 王令, 郑国光, 康玉霞, 等. 多普勒天气雷达径向速度图上的雹云特征. 应用气象学报, 2006, 17, (3): 281–287. |

| [4] | 王改利, 刘黎平, 阮征. 多普勒雷达资料在暴雨临近预报中的应用. 应用气象学报, 2007, 31, (3): 12–15. |

| [5] | 朱平, 李生辰, 肖建设, 等. 天气雷达回波外推技术应用研究. 气象, 2008, 34, (7): 3–9. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.07.001 |

| [6] | 俞小鼎. 强对流天气的新一代天气雷达探测和预警. 气象科技进展, 2011, 1, (3): 33–43. |

| [7] | 方德贤, 李红斌, 董新宁, 等. 风暴分类识别技术在人工防雹中的应用. 气象, 2016, 42, (9): 1124–1134. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2016.09.010 |

| [8] | 段艺萍, 刘寿东, 刘黎平, 等. 新一代天气雷达三维组网产品在人工防雹的应用. 高原气象, 2014, 33, (5): 1426–1439. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00139 |

| [9] | 东高红, 刘黎平. 雷达与雨量计联合估测降水的相关性分析. 应用气象学报, 2012, 23, (1): 30–39. |

| [10] | 江源, 刘黎平, 庄薇. 多普勒天气雷达地物回波特征及其识别方法改进. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 203–213. DOI:10.11898/1001-7313.20090210 |

| [11] | 陈明轩, 俞小鼎, 谭晓光, 等. 北京2004年"7.10"突发性对流强降水的雷达回波特征分析. 应用气象学报, 2006, 17, (3): 333–345. |

| [12] | 廖玉芳, 俞小鼎, 吴林林, 等. 强雹暴的雷达三体散射统计与个例分析. 高原气象, 2007, 26, (4): 812–820. |

| [13] | 朱君鉴, 郑国光, 王令, 等. 冰雹风暴中的流场结构及大冰雹生成区. 大气科学学报, 2004, 27, (6): 735–742. |

| [14] | 张鸿发, 左洪超, 郄秀书, 等. 平凉冰雹云回波特征分析. 气象学报, 2002, 60, (1): 110–115. DOI:10.11676/qxxb2002.013 |

| [15] | 冯晋勤, 俞小鼎, 傅伟辉, 等. 2010年福建一次早春强降雹超级单体风暴对比分析. 高原气象, 2012, 31, (1): 239–250. |

| [16] | 吴木贵, 张信华, 傅伟辉, 等. 2010年3月5日闽北经典超级单体风暴天气过程分析. 高原气象, 2013, 32, (1): 250–267. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00025 |

| [17] | 郑媛媛, 姚晨, 郝莹, 等. 不同类型大尺度环流背景下强对流天气的短时临近预报预警研究. 气象, 2011, 37, (7): 795–801. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.07.003 |

| [18] | Kessinger C J, Brandes E A. A Comparison of the NEXRAD and NSSL Hail Detection Algorithms//Preprints, 27th Conf on Radar Meteorology. Amer Meteor Soc, 1995: 603–605. |

| [19] | Waldvogel A, Schmid W, Federer B. The kinetic energy of hailfalls.Part Ⅰ:Hailstone spectra. J Appl Meteor, 1978, 17, (4): 515–520. DOI:10.1175/1520-0450(1978)017<0515:TKEOHP>2.0.CO;2 |

| [20] | 张秉祥, 李国翠, 刘黎平, 等. 基于模糊逻辑的冰雹天气雷达识别算法. 应用气象学报, 2014, 25, (4): 415–426. DOI:10.11898/1001-7313.20140404 |

| [21] | 张崇莉, 向明堃, 赖云华, 等. 滇西北高原冰雹、短时强降水的多普勒雷达回波特征比较. 暴雨灾害, 2011, 30, (1): 64–69. |

| [22] | 程建刚, 晏红明, 严华生, 等. 云南重大气候灾害特征和成因分析. 北京: 气象出版社, 2009. |

| [23] | 段玮, 胡娟, 赵宁坤, 等. 云南冰雹灾害气候特征及其变化. 灾害学, 2017, 32, (2): 90–96. |

| [24] | 徐八林, 刘黎平, 王改利. 超低仰角扫描改进高山雷达降水估测. 高原气象, 2011, 30, (5): 1337–1345. |

| [25] | 张扬成, 游文华, 高翔宇, 等. 新一代天气雷达负仰角探测能力分析. 气象科技, 2013, 41, (1): 15–19. |

| [26] | 王红艳, 刘黎平. 新一代天气雷达降水估算的区域覆盖能力评估. 高原气象, 2015, 34, (6): 1772–1784. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00122 |

| [27] | 王红艳, 刘黎平, 何丽萍, 等. 浙江山区新一代天气雷达波束遮挡分析. 高原气象, 2014, 33, (6): 1737–1747. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00173 |

| [28] | 王曙东, 裴翀, 郭志梅, 等. 基于SRTM数据的中国新一代天气雷达覆盖和地形阻挡评估. 气候与环境研究, 2011, 16, (4): 459–468. |

| [29] | Westrick K J, Mass C F, Colle B A. The limitations of the WSR-88D radar network for quantitative precipitation measurement over the coastal western United States. Bull Amer Meteor Soc, 1999, 80, (11): 2289–2298. DOI:10.1175/1520-0477(1999)080<2289:TLOTWR>2.0.CO;2 |

| [30] | Krajewski W F, Ntelekos A, Goska R. A GIS-based methodology for the assessment of weather radar beam blockage in mountainous regions:Two examples from the US NEXRAD network. Computers & Geosciences, 2006, 32, (3): 283–302. |

| [31] | Witt A, Eilts M D, Stumpf G J, et al. An enhanced hail detection algorithm for the WSR-88D. Wea Forecasting, 1998, 13, (2): 286–303. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013<0286:AEHDAF>2.0.CO;2 |

| [32] | 俞小鼎. 新一代天气雷达原理与业务应用. 北京: 气象出版社, 2006: 145–148. |

| [33] | 肖艳姣, 刘黎平. 新一代天气雷达组网资料的三维格点化及拼图方法研究. 气象学报, 2006, 64, (5): 647–656. DOI:10.11676/qxxb2006.063 |

| [34] | 王红艳, 刘黎平, 王改利, 等. 新一代天气雷达三维数字组网系统开发及应用. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 214–224. DOI:10.11898/1001-7313.20090211 |

| [35] | 杨吉, 刘黎平, 李国平, 等. 基于雷达回波拼图资料的风暴单体和中尺度对流系统识别、跟踪及预报技术. 气象学报, 2012, 70, (6): 1347–1355. DOI:10.11676/qxxb2012.113 |

| [36] | 周丽娜, 张萍, 刘国强. 用三维冰雹云模式模拟贵州一次冰雹过程. 贵州气象, 2008, 32, (1): 12–14. |

2018, 29 (3): 270-281

2018, 29 (3): 270-281