2. 内蒙古自治区气象台, 呼和浩特 010051

2. Inner Mongolia Autonomous Regional Meteorological Observatory, Hohhot 010051

内蒙古地区地处中国北部边疆, 从西部干旱、半干旱地区向东过渡到半湿润、湿润地区。内蒙古大部地区1 h最大降水量的相对强度(1 h最大降水量占年平均降水量的百分比)在10%以上, 最大达30%以上, 1 h降水量可以达到该地区年平均降水量的1/10~2/3[1]。由于内蒙古1 h降水具有空间尺度小、生命史短、突发性强等特点, 小时尺度极端降水易形成城市内涝和局地洪涝灾害, 对当地人民生命财产造成威胁。2014年9月11日阿拉善左旗巴音木仁出现降水天气, 总降水量为38.3 mm, 其中, 11日04:00—05:00最大小时降水量为13.6 mm, 由于此次降水集中, 致使巴音木仁苏木造成灾害, 受灾人员为844人, 农作物受灾面积为667 hm2, 损坏房屋1间。可见, 内蒙古地区小时尺度短时强降水造成的直接灾害和次生灾害较严重, 特别是降水量低于20 mm的小时尺度短时强降水在内蒙古西部地区也能造成灾害。

短时强降水形成机理与预报方法研究受到广泛关注[2-6]。1950—2009年美国本土小时尺度短时强降水与日平均气温呈线性增长的关系, 大约80%站点小时短时强降水和日平均气温回归斜率高于7%[4]。1998—2007年南非夏季短时强降水呈正趋势增加, 尤其是东南部沿海地区增加显著[5]。1980—2002年夏季短时强降水在喜马拉雅山西北地区和喜马拉雅山山麓延伸到恒河盆地地区呈增加趋势, 但在冬季短时强降水增加趋势不明显[6]。

强降水过程会引发严重的洪涝灾害, 是我国主要的灾害性天气之一[7-8], 研究表明:2007年7月中国东部极端降水的水汽输送路径可以向上游追溯到阿拉伯海和西亚地区, 青藏高原的地形和副热带高压对水汽输送路径具有重要影响, 阿拉伯海、印度半岛、孟加拉湾、中南半岛的缅甸以及中国西南部川、滇等地区都是水汽蒸发源区, 为极端降水事件贡献了约80%的水汽[9-10]。中国北方地区6月底才出现极端降水事件, 事件平均持续时间较短[11], 虽然北方地区有明显的变暖趋势, 但由于缺少水汽输送, 极端降水没有增多趋势[12]。

气象卫星云图、自动气象站和闪电定位资料在观测短时强降水中发挥了重要作用, 已有研究表明:中尺度对流系统(MCS)中-52℃冷云区与降水存在明显的相关性[13], 短时强降水通常发生在冷云区中心前进方向右侧。地面资料能提供MCS演化过程和生命期所处阶段具有指示意义的信息[14], 地面加密风场中尺度辐合线先于MCS和雨团出现[15], 中尺度辐合线造成的局地辐合可作为MCS发展的启动机制。Mattos等[16]对720个MCS生命期与云地闪特征研究表明:超过90%的MCS伴有云地闪, 平均云地闪密度大值区发生在MCS初始阶段。强对流天气趋向于发生在风暴发展和成熟期[17], 且发生在MCS南侧和西侧闪电活动区域, 闪电活动与对流活动区降水量和对流云活动区面积的线性相关关系显著[18-21]。

对内蒙古地区强降水研究表明:长生命史冷涡持续时间长、影响范围广是产生连续多日内蒙古地区强对流天气的最主要原因[22]。中尺度雨团活动是内蒙古暴雨过程形成的原因, 80%的雨团活动由MCS造成, 在2 h, 3 h或6 h即达到暴雨量级, 强降水造成的中尺度雨团和中尺度雨带是暴雨主要表现特征[15, 23-24]。但目前关于内蒙古地区小时尺度短时强降水研究还比较薄弱, 尤其是关于内蒙古地区观测资料在短时强降水事件(简称短时强降水)中的应用并不多见。本文利用常规观测资料、NCEP FNL分析资料、FY-2D逐时云顶亮温(TBB)资料、内蒙古地区自动气象站资料和闪电定位资料, 对近年内蒙古典型短时强降水天气尺度影响流型、主要影响云系以及中小尺度影响系统进行分析, 同时探讨观测资料(TBB资料、自动气象站和闪电定位资料)在内蒙古短时强降水中的预报着眼点, 为内蒙古地区由短时强降水引发的城市内涝、农田渍涝等次生灾害预警产品制作起到科学指导作用。

1 资料和定义 1.1 资料研究所用资料包括NCEP FNL分析资料(rda.ucar.edu/datasets/ds083.2)、中国气象局国家卫星气象中心提供的FY-2D逐时云顶亮温(TBB)资料(satellite.cma.gov.cn/portalsite/default.aspx)、内蒙古自治区气象局信息中心提供的内蒙古地区自动气象站资料及21部ADTD型雷击探测仪探测到的地闪资料。其中逐时降水量资料取自内蒙古地区119个站并经过严格的质量控制。以上资料时间段均为2012—2015年。

1.2 定义本研究将内蒙古西部短时强降水定义为降水强度不低于10 mm·h-1, 其余地区短时强降水定义为降水强度不低于30 mm·h-1[11]。中尺度对流系统(MCS)定义标准参考文献[25]。利用内蒙古地区自动气象站资料, 将本站气压换算为海平面气压, 气压场上水平尺度为100~300 km的小型低压, 风场上没有明显的气旋式环流, 称为中低压; 风场上有闭合的气旋式环流, 称为中气旋[26]。将0.5°×0.5°网格内逐时正地闪和负地闪频次总数定义为单位网格地闪密度(简称地闪密度)。短时强降水发生前6 h至发生时地闪密度小于10 h-1定义为地闪不活跃。

2 短时强降水事件与天气尺度影响流型挑选2012—2015年内蒙古典型短时强降水37例(表 1, 时间为北京时, 下同), 受内蒙古阴山山脉和大兴安岭地形影响, 内蒙古自西向东短时强降水量级相差悬殊, 降水强度最小值为12.5 mm·h-1, 出现在西北部拐子湖, 降水强度最大值为68.4 mm·h-1, 出现在中部偏南地区察哈尔右翼后旗。

|

|

表 1 短时强降水事件 Table 1 Short-time strong rainfall cases |

对流和降水活动是大气中的主要天气现象之一, 它们是在大尺度条件影响下, 主要由中小尺度天气系统造成[27]。对37例短时强降水天气尺度影响流型研究发现, 由于内蒙古常年处于西风带, 西风带多短波槽和低涡活动, 当短波槽或低涡携带冷空气南下, 叠加到高温高湿区, 易发生短时强降水。但由于内蒙古地区东西狭长, 西部短时强降水发生时500 hPa往往存在中高纬度低涡或低槽, 与700 hPa印缅涡(或高原涡或四川涡或西北涡)(简称北槽南涡, 下同)以及西太平洋副热带高压(简称副高, 下同)或台风的相互作用, 但东部地区短时强降水影响流型主要是低涡(低槽)型或低涡(低槽)与副高(台风)相互作用型, 上述流型均可影响到内蒙古中部地区。可见, 低涡(低槽)携带的冷平流使得对流层中层大气降温区, 当叠加在副高、台风或700 hPa低涡共同向中高纬度输送的暖湿气流区, 将进一步加强该地区的层结不稳定, 有利于诱发MCS发生发展, 造成短时强降水。

3 影响云系由于内蒙古常年处于西风带, 西风带受贝加尔湖或蒙古国低涡(低槽)底部分裂的短波槽影响, 易在贝加尔湖或蒙古国形成锋面气旋云系, 锋面气旋云系尾部与中低纬度云系相衔接处易有MCS发展, 造成内蒙古短时强降水。另外, 西北低涡、华北低涡和东北低涡影响下形成的涡旋云系中MCS也往往造成内蒙古短时强降水。少数内蒙古短时强降水发生时500 hPa平直偏西气流, 但在700 hPa或850 hPa存在切变线, 当南来暖湿气流强盛, 切变线附近暖湿气流抬升, 形成暖湿切变云系, 暖湿切变云系中MCS也是造成内蒙古短时强降水影响云系。37例短时强降水中锋面气旋云系尾部17例、涡旋云系14例、暖湿切变云系6例(表 1)。

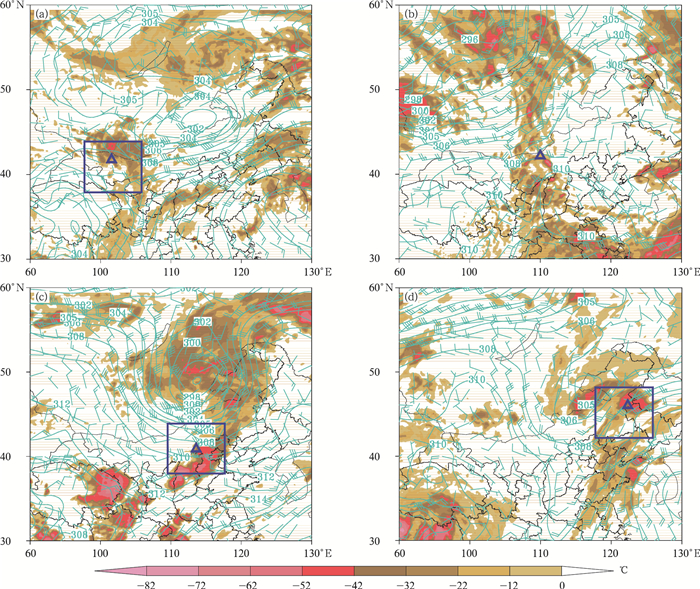

图 1给出了内蒙古地区自西向东锋面气旋云系尾部发展的MCS、涡旋云系和暖湿切变云系中MCS造成的短时强降水。2012年7月24日14:00高原涡形成(图 1a), 内蒙古西部地区受涡旋云系影响, 18:00在内蒙古西部地区拐子湖站发生短时强降水, 降水强度为21.6 mm·h-1(事件5)。2015年7月5日14:00内蒙古中部地区受700 hPa切变线影响(图 1b), 自中低纬度地区伸向贝加尔湖南北向切变线云系中有MCS发生发展, 造成内蒙古中部偏北地区满都拉站短时强降水, 降水强度为28.6 mm·h-1(事件27)。2015年8月1日19:00发生在内蒙古中部偏南地区兴和短时强降水降水强度为33.3 mm·h-1(事件34), 20:00 700 hPa高度场和风场分析显示(图 1c), 受贝加尔湖低涡影响, 锋面气旋云系在贝加尔湖附近形成, 锋面气旋云系尾部与青藏高原地区对流云团相衔接的地方发展的MCS是造成此次短时强降水直接影响系统。2015年8月6日02:00内蒙古东部地区涡旋云系呈螺旋式旋转(图 1d), 在低涡东南侧有MCS生成, 乌兰浩特站受低涡影响发生短时强降水, 降水强度为35.8 mm·h-1(事件35)。上述短时强降水事件中MCS共同特征是MCS向东或向北移动较快, 不同特征是MCS冷云区中心值不同, 事件5中MCS冷云区中心值为-42℃, 持续时间为3 h, 其余3个事件中MCS冷云区中心值为-52℃, 持续时间为6 h或8 h, 事件5和事件27短时强降水发生在MCS发展时期, 事件34和事件35短时强降水发生在MCS成熟时期。

|

|

|

图1 700 hPa高度场(等值线, 单位:dagpm)和风场(风羽, 单位:m·s-1)及云顶TBB(填色)

(a)拐子湖, 2012年7月24日14:00, (b)满都拉, 2015年7月5日14:00, (c)兴和, 2015年8月1日20:00, (d)乌兰浩特, 2015年8月6日02:00 (三角形代表短时强降水站点, 矩形框代表研究区域) Fig.1 Geopotential height(the contour, unit:dagpm) and wind(the barb, unit:m·s-1) at 700 hPa with TBB(the shaded) of cloud top (a)Guaizihu, at 1400 BT 24 Jul 2012, (b)Mandula, at 1400 BT 5 Jul 2015, (c)Xinghe, at 2000 BT 1 Aug 2015, (d)Ulanhot, at 0200 BT 6 Aug 2015 (triangle represents the station of short-time strong rainfall events, rectangular represents the target region) |

|

4 中尺度影响系统

随着气象观测业务布局调整, 在预报工作中发现, 自动气象站风场和海平面气压场能捕捉到触发MCS发生发展的中小尺度信息, 而且MCS附近低层中尺度特征(中气旋、中低压、气旋性辐合风场和切变线)与短时强降水有关, MCS在地面辐合区上空发生发展并产生短时强降水, 而地面辐合区出现超前于短时强降水约1~3 h或更长时间。MCS的发生发展与地面中尺度辐合系统有密切关系, 地面中尺度系统触发了对流不稳定能量的释放, 导致MCS形成, MCS在自身外流边界的激发和扩展下不断增强[28]。

37例短时强降水中有6例发生前3 h海平面气压场存在中气旋(表 2), 中气旋中心值在984~1007.5 hPa, 地面风场伴有气旋式辐合, 短时强降水易发生在中气旋北部或东北部; 2例短时强降水发生前存在中低压, 其中1例在短时强降水发生时中低压演变为中高压; 其余29例短时强降水事件发生时, 短时强降水落区位于冷锋前部, 虽然海平面气压场没有观测到中低压或中气旋, 但短时强降水发生前6 h至发生时海平面风场存在气旋式辐合中心或切变线, 分别为7例和22例。研究表明, 海平面气压场观测到的中气旋、中低压、气旋式辐合中心和切变线是诱发MCS的中小尺度影响系统(表 2)。中气旋上空发生发展的MCS呈椭圆形, 切变线诱发的MCS多呈带状, 另外在天气尺度涡旋云系中发展的MCS多数为带状或不规则, 短时强降水常发生在MCS发展或成熟阶段, 短时强降水落区位于TBB梯度密集区靠近冷空气侵入一侧。

|

|

表 2 短时强降水事件主要观测信息 Table 2 Observation information of extreme precipitation cases |

结合闪电定位资料研究发现, 除了内蒙古西部地区(100°E以西)4个站外(闪电定位仪覆盖不全), 其余75%短时强降水站点伴有地闪活动(表 2), 单位网格最大值为916次, 地闪密集区靠近MCS中TBB不高于-52℃冷云区冷空气侵入一侧, 地闪最强时刻发生在MCS发展到成熟阶段, 地闪密度值较大对应的MCS面积扩展率也较大。

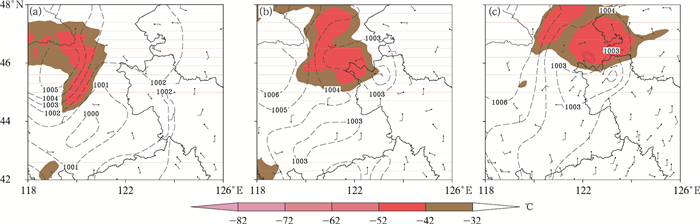

4.1 中气旋诱发MCS2015年8月5日23:00—6日02:00内蒙古东部地区受涡旋云系影响(图略), 6日01:00乌兰浩特发生短时强降水(事件35), 降水强度为35.8 mm·h-1, 自动气象站观测到的地面倒槽顶部中发展的中气旋是触发涡旋云系中MCS发展加强的中尺度影响系统。8月5日20:00短时强降水发生前5 h, 在通辽和赤峰交界处存在中心值低于1000 hPa的中气旋(图 2a), 中气旋偏北地区有地闪活动, 在地闪密集区MCS呈气旋式旋转(图 3a); 5日23:00(图 2b, 图 3b)—6日01:00(图 2c, 图 3c)中气旋向北移至兴安盟东南部, 风场呈气旋式旋转, 短时强降水发生在中气旋西北侧, MCS伴随中气旋向东移动, 其中, 00:00 MCS冷云区TBB低于-52℃(图略), 同时间段地闪密度大值中心略向东北移动, 6日01:00 MCS发展为椭圆型, 短时强降水出现在MCS移出区域TBB梯度大值区边缘, 地闪密度由50日20:00的15 h-1增大到40 h-1, 达到最大值。MCS附近低层中尺度特征和准静止特征与强降水有很大关系, 最大降水量与对对流有影响的地面气旋有关[14]。

|

|

| 图2 2015年8月5日20:00(a)、5日23:00(b)、6日01:00(c)海平面气压场(黑色等值线, 单位:hPa)、自动气象站风场(风羽, 单位:m·s-1)、TBB(填色)和1 h降水量(粉色等值线, 间隔10 mm, 单位:mm) Fig.2 Sea-level pressure(the black contour, unit:hPa), wind field by automatic stations(the barb, unit:m·s-1), TBB(the shaded) and 1 h precipitation(the pink contour, the interval is 10 mm, unit:mm) at 2000 BT 5 Aug(a), 2300 BT 5 Aug(b) and 0100 BT 6 Aug(c) in 2015 | |

|

|

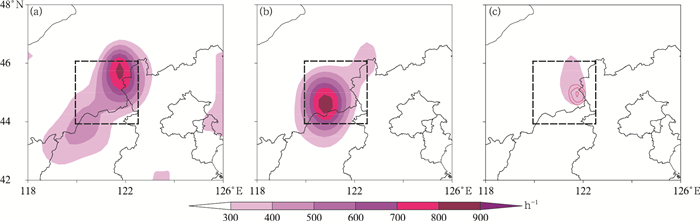

| 图3 2015年8月5日20:00(a)、5日23:00(b)、6日01:00(c)地闪密度(填色)和1 h降水量(粉色等值线, 间隔10 mm, 单位:mm)(虚线矩形代表正负地闪研究区域) Fig.3 Cloud-to-ground lightning density(the shaded) and 1 h precipitation(the pink contour, the interval is 10 mm, unit:mm) at 2000 BT 5 Aug(a), 2300 BT 5 Aug(b) and 0100 BT 6 Aug(c) in 2015 (the dotted rectangle represents the target region of positive and negative cloud-to-ground lighting) | |

4.2 中低压诱发MCS

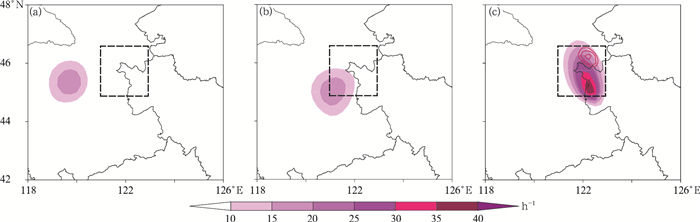

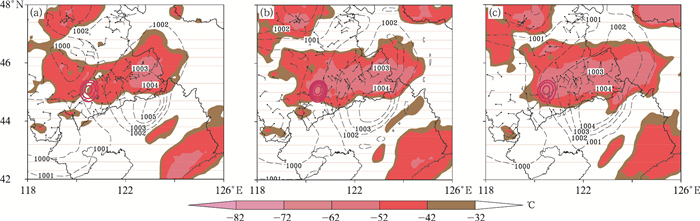

2015年8月1日19:00受锋面气旋云系尾部发展的MCS影响, 在内蒙古中部偏南地区兴和发生短时强降水(事件34), 降水强度为33.3 mm·h-1。8月1日17:00在内蒙古和山西交界处存在中低压(图 4a), 中心值为984 hPa, 在内蒙古、山西和河北交界处存在偏南风和西北风切变线, 对应中低压西南侧和东北侧MCS发展, 西南侧MCS中冷云区TBB不高于-62℃, 冷云区面积较大, 东北侧MCS冷云区面积较小但存在地闪密集中心(图 5a); 18:00中低压填塞东移(图 4b), 地闪密度仍较高, 达到916 h-1(图 5b), 南侧MCS发展加强, 东北侧MCS与西南侧MCS冷中心合并加强; 19:00中低压继续填塞(图 4c), 地闪密度迅速降低到400 h-1以下(图 5c), MCS主体偏南且发展为椭圆形, 短时强降水出现在MCS北侧冷空气侵入一侧。由此可见, 短时强降水开始后中低压逐渐填塞是短时临近预报和观测的重点, 这是由于对流开始后, 冷池作用将造成中尺度涡旋和中尺度负变压中心逐渐消失。

|

|

| 图4 同图 2, 但为2015年8月1日17:00(a)、18:00(b)、19:00(c) Fig.4 The same as in Fig. 2, but for 1700 BT(a), 1800 BT(b), 1900 BT(c) on 1 Aug 2015 | |

|

|

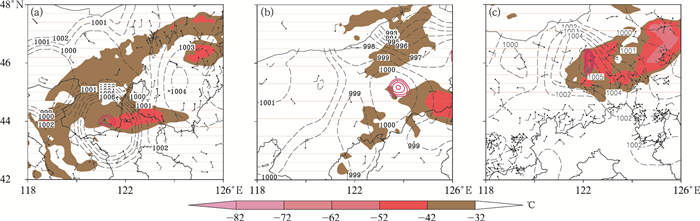

| 图5 同图 3, 但为2015年8月1日17:00(a)、18:00(b)、19:00(c) Fig.5 The same as in Fig. 3, but for 1700 BT(a), 1800 BT(b), 1900 BT(c) on 1 Aug 2015 | |

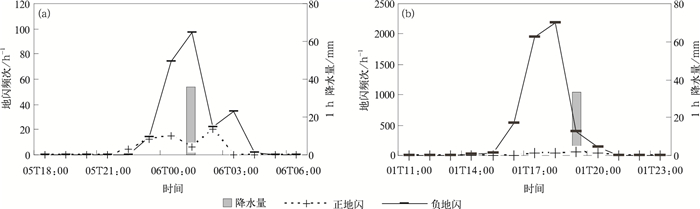

对上述短时强降水落区正、负地闪频次(虚线矩形框区域)研究可知, 乌兰浩特短时强降水出现前3 h正负地闪频次迅速递增(图 6a), 且负地闪频次远远高于正地闪频次, 短时强降水发生时负地闪频次最强, 达到97 h-1, MCS中冷云区TBB不高于-52℃(图 2), 短时强降水发生后, 负地闪频次迅速下降, 但正地闪频次略有增加。兴和短时强降水发生前3 h负地闪频次开始明显增加(图 6b), 到短时强降水发生前1 h负地闪频次最大, 达到2177 h-1, 正地闪频次也远远低于负地闪频次, MCS中冷云区TBB不高于-62℃(图 4), 发展强盛。乌兰浩特和兴和短时强降水发生时刻与地闪频次最强时刻对比可知, 前者同时发生, 后者滞后1 h, 这是因为造成兴和短时强降水MCS发展强盛, 强上升运动携带降水粒子到达较高高度, 降水粒子需要较长时间和较远距离才能到达地面[29-30]。地闪密度增强与云顶面积增大表明:对流系统将要持续, 在对流系统消散阶段闪电发生频次迅速降低为零, 强天气趋向于发生在风暴发展和成熟期[17]。

|

|

|

图6 正、负地闪频次和1 h降水量

(a)乌兰浩特, 2015年8月5日18:00—6日06:00, (b)兴和, 2015年8月1日11:00—23:00 Fig.6 The frequency of positive and negative cloud-to-ground lightning and 1 h precipitation

(a)at Ulanhot from 1800 BT 5 Aug to 0600 BT 6 Aug in 2015, (b)at Xinghe from 1100 BT to 2300 BT on 1 Aug 2015 |

|

4.3 气旋式辐合风场和切变线诱发MCS

内蒙古多数短时强降水发生前或发生时, 虽然自动气象站海平面气压场未观测到中低压或中气旋, 但短时强降水发生前6 h至发生时地面风场存在气旋式辐合中心或切变线, 气旋式辐合风场或切变线附近诱发的MCS是导致短时强降水发生的直接影响系统。2014年7月15日15:00—17:00内蒙古东南部地区奈曼连续3 h出现短时强降水(事件20), 降水强度分别为39.9 mm·h-1, 53 mm·h-1和32.9 mm·h-1, 3 h累积降水量超过120 mm, 18:00降水强度减弱为19.1 mm·h-1。由7月15日15:00地面风场可见, 在奈曼旗存在气旋式辐合风场, 奈曼旗位于辐合风场中心, 在辐合风场西北侧和东侧分别有MCS生成(图 7a); 16:00气旋式辐合风场仍然维持(图 7b), 辐合区西北侧MCS和东侧MCS合并, MCS中TBB低于-52℃冷云区面积增大, 短时强降水落区位于TBB梯度大值区; 17:00气旋式辐合风场略有北抬(图 7c), MCS维持少变。

|

|

| 图7 2014年7月15日15:00(a)、16:00(b)、17:00(c)海平面气压场(黑色等值线, 单位:hPa), 自动站风场(风羽, 单位:m·s-1), TBB(填色)和1 h降水量(粉色等值线, 间隔10 mm, 单位:mm) Fig.7 Sea-level pressure(the black contour, unit:hPa), wind field by automatic stations(the barb, unit:m·s-1), TBB(the shaded) and 1 h precipitation(the pink contour, the interval is 10 mm, unit:mm) at 1500 BT(a), 1600 BT(b), 1700 BT(c) on 15 Jul 2014 | |

地面切变线诱发MCS造成的内蒙古短时强降水事件, 在短时强降水发生前6 h至短时强降水发生时切变线就已存在, 特别需要指出的是内蒙古中部地区受阴山山脉影响, 往往存在偏南风和偏东风形成的切变线, MCS多数呈东西向带状, 但在其余地区, 切变线往往是偏南风和西北风构成。地面切变线北侧浅薄冷空气南下有利于边界层水汽向高空输送, 诱发MCS发生发展, 是短时强降水发生的主要原因。

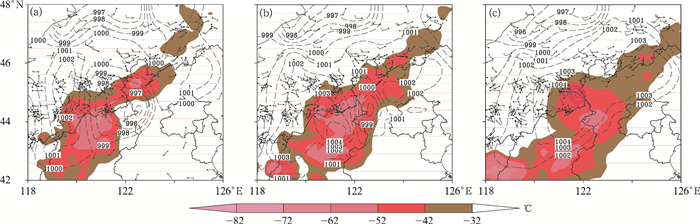

另外, 自动气象站海平面气压场观测到短时强降水发生的另外一个重要信息是短时强降水发生时出现中高压。如2012年8月30日20:00发生在内蒙古西部偏南地区孪井滩站短时强降水(事件8)(图 8a)、2013年7月7日17:00发生在内蒙古中部地区呼和浩特站短时强降水(事件11)(图 8b)和2015年6月22日18:00发生在内蒙古中部偏北地区锡林浩特短时强降水(事件26)(图 8c), 在短时强降水发生时均出现中高压。形成中高压原因是因为下沉气流中的水滴升温率小, 到达近地面比周围空气冷, 形成一近饱和的冷空气堆, 因其密度较大所以气压较高的缘故[26]。

|

|

|

图8 海平面气压场(黑色等值线, 单位:hPa)、自动气象站风场(风羽, 单位:m·s-1)、TBB(填色)和1 h降水量(粉色等值线, 间隔10 mm, 单位:mm)

(a)孪井滩, 2012年8月30日20:00, (b)呼和浩特, 2013年7月7日17:00, (c)锡林浩特, 2015年6月22日18:00 Fig.8 Sea-level pressure(the black contour, unit:hPa), wind field at automatic stations(the barb, unit:m·s-1), TBB(the shaded) and 1 h precipitation(the pink contour, the interval is 10 mm, unit:mm) (a)Luanjingtan, at 2000 BT 30 Aug 2012, (b)Huhhot, at 1700 BT 7 Jul 2013, (c)Xilinhot, at 1800 BT 22 Jul 2015 |

|

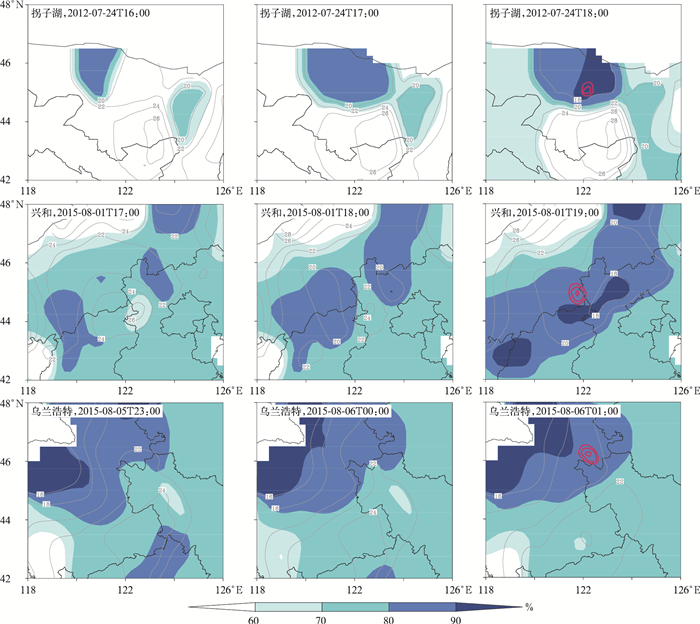

5 相对湿度和温度场

通过对37例短时强降水发生前自动气象站相对湿度场分析发现, 无论是锋面云系尾部发展的MCS, 还是涡旋云系或切变线云系发展的MCS影响下的短时强降水, 位于内蒙古西部和中部偏北地区短时强降水发生前3 h暖湿气流一侧相对湿度达到60%~80%, 但在内蒙古中部偏南地区和东部地区短时强降水发生前3 h, 相对湿度基本为80%~90%。自动气象站温度场分析可知, 短时强降水发生前3 h有明显温度高值中心, 在短时强降水发生时温度迅速下降, 短时强降水落区为温度低值中心, 温度梯度增大形成的温度锋区是短时强降水发生的主要特征。如2012年7月24日18:00拐子湖短时强降水(事件5), 降水强度为21.6 mm·h-1, 在短时强降水发生前3 h相对湿度增大到80%(图 9), 在16:00拐子湖站东南侧出现温度中心值26℃的高温区, 形成明显温度锋区, 18:00短时强降水发生时相对湿度达到90%, 温度锋区加强。2015年8月1日19:00兴和短时强降水(事件34), 降水强度为33.3 mm·h-1, 17:00—19:00相对湿度由70%增大至90%。由17:00温度场可见, 在兴和南部有24℃高值中心, 在其北侧有22℃低值中心, 18:00兴和温度开始下降, 与北部高温区形成明显温度梯度, 构成温度锋区, 19:00发生短时强降水, 温度锋区南北两侧温度差值继续加大。2015年8月6日01:00发生在乌兰浩特短时强降水(事件35), 降水强度35.8 mm·h-1, 在短时强降水发生前3 h相对湿度接近80%, 并存在明显温度锋区。可见, 地面温度锋区是MCS发生发展的关键。

|

|

| 图9 强降水事件地面相对湿度(填色)和温度(灰色等值线, 单位:℃)及1 h降水量(粉色等值线, 间隔10 mm, 单位:mm) Fig.9 Relative humidity(the shaded) and temperature(the grey contour, unit:℃) at surface of strong rainfall cases and 1 h precipitation(the pink contour, the interval in 10 mm, unit:mm) | |

6 结论

1) 内蒙古西部地区短时强降水事件发生时受北槽南涡或北槽南涡与副高或台风的相互作用, 但内蒙古东部地区短时强降水影响流型是低涡(低槽)型或低涡(低槽)与副高或台风的相互作用, 上述流型均可影响到内蒙古中部地区。

2) 锋面气旋云系尾部发展的MCS、涡旋云系和暖湿切变云系中, MCS是造成内蒙古短时强降水的直接影响系统。

3) MCS在自动气象站观测到的中气旋、中低压、气旋式辐合中心或切变线上空发生发展。中气旋上空发生发展的MCS呈椭圆形, 切变线诱发的MCS多呈带状, 在天气尺度涡旋云系中发展的MCS多数为带状或不规则。短时强降水发生在MCS发展或成熟阶段, 出现在TBB梯度密集区靠近冷空气侵入一侧。

4) 地闪密集区出现在MCS中TBB不高于-52℃冷云区冷空气侵入一侧, 地闪密度最强时刻出现在MCS发展到成熟阶段, 地闪密度值较高对应的MCS面积扩展率也较大。

5) 内蒙古西部和中部偏北地区短时强降水发生前3 h相对湿度达到60%~80%, 但中部偏南地区和东部地区相对湿度多为80%~90%, 温度锋区是MCS发生发展的关键。

| [1] | 顾润源, 孙永刚, 韩经纬, 等. 内蒙古自治区天气预报手册. 北京: 气象出版社, 2012: 159–247. |

| [2] | Easterling D R, Evans J L, Groisman P Y, et al. Observed variability and trends in extreme climate events:A brief review. American Meteorological Society, 2000, 81, (3): 417–425. DOI:10.1175/1520-0477(2000)081<0417:OVATIE>2.3.CO;2 |

| [3] | Shaw S B, Royem A A, Riha S J. The relationship between extreme hourly precipitation and surface temperature in different hydroclimatic regions of the United States. American Meteorological Society, 2011, 12, (2): 319–325. |

| [4] | Vimal M, John M W, Dennis P L. Relationship between hourly extreme precipitation and local air temperature in the United States. Geophys Res Lett, 2012, 39. DOI:10.1029/2012GL052790 |

| [5] | Shouraseni S R, Mathieu R. Spatial patterns of seasonal scale trends in extreme hourly precipitation in South Africa. Applied Geography, 2013, 39: 151–157. DOI:10.1016/j.apgeog.2012.11.022 |

| [6] | Shouraseni S R. A spatial analysis of extreme hourly precipitation patterns in India. Royal Meteorological Society, 2009, 29: 345–355. |

| [7] | 翟盘茂, 李蕾, 周佰铨, 等. 江淮流域持续性极端降水及预报方法研究进展. 应用气象学报, 2016, 27, (5): 631–640. DOI:10.11898/1001-7313.20160511 |

| [8] | 何立富, 陈涛, 孔期. 华南暖区暴雨研究进展. 应用气象学报, 2016, 27, (5): 559–569. DOI:10.11898/1001-7313.20160505 |

| [9] | 陈斌, 徐祥德, 施晓晖. 拉格朗日方法诊断2007年7月中国东部系列极端降水的水汽输送路径及其可能蒸发源区. 气象学报, 2011, 69, (5): 810–818. DOI:10.11676/qxxb2011.071 |

| [10] | 杨金虎, 江志红, 王鹏祥, 等. 西北地区东部夏季极端降水量非均匀性特征. 应用气象学报, 2008, 19, (1): 111–115. DOI:10.11898/1001-7313.20080118 |

| [11] | 李建, 宇如聪, 孙溦. 从小时尺度考察中国中东部极端强降水的持续性和季节特征. 气象学报, 2013, 71, (4): 652–659. DOI:10.11676/qxxb2013.052 |

| [12] | Yu Rucong, Li Jian. Hourly rainfall changes in response to surface air temperature over eastern contiguous China. American Meteorological Society, 2012, 25, (19): 6851–6861. |

| [13] | Kane R J, Chelius C R, Fritsch J M. Precipitation characteristics of mesoscale convective weather systems. American Meteorological Society, 1987, 26: 1345–1357. |

| [14] | Rigo T, Llasat M-C. Analysis of mesoscale convective systems in Catalonia using meteorological radar for the period 1996-2000. Atmos Res, 2007, 83: 458–472. DOI:10.1016/j.atmosres.2005.10.016 |

| [15] | 常煜. 内蒙古典型暴雨过程的中尺度雨团观测分析. 应用气象学报, 2016, 27, (1): 56–66. DOI:10.11898/1001-7313.20160106 |

| [16] | Mattos E V, Machado L A. Cloud-to-ground lightning and mesoscale convective systems. Atmos Res, 2011, 99: 377–390. DOI:10.1016/j.atmosres.2010.11.007 |

| [17] | Holle R L, Watson A I, López R E, et al. The life cycle of lightning and severe weather in a 3-4 June 1985 PRE-STORM mesoscale convective system. Mon Wea Rev, 1994, 122: 1798–1808. DOI:10.1175/1520-0493(1994)122<1798:TLCOLA>2.0.CO;2 |

| [18] | 郑栋, 张义军, 孟青, 等. 北京地区雷暴过程闪电与地面降水的相关关系. 应用气象学报, 2010, 21, (3): 287–297. DOI:10.11898/1001-7313.20100304 |

| [19] | 王婷波, 郑栋, 张义军, 等. 基于大气层结和雷暴演变的闪电和降水关系. 应用气象学报, 2014, 25, (1): 33–41. DOI:10.11898/1001-7313.20140104 |

| [20] | 张义军, 孟青, 马明, 等. 闪电探测技术发展和资料应用. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 611–620. DOI:10.11898/1001-7313.20060504 |

| [21] | 张腾飞, 尹丽云, 张杰, 等. 云南两次中尺度对流雷暴系统演变和地闪特征. 应用气象学报, 2013, 24, (2): 207–218. DOI:10.11898/1001-7313.20130209 |

| [22] | 马素艳, 韩经纬, 斯琴, 等. 长生命史冷涡背景下内蒙古地区强对流天气分析. 高原气象, 2015, 34, (5): 1435–1444. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00098 |

| [23] | 常煜, 韩经纬. 一次阻塞形势下的内蒙古暴雨过程特征分析. 高原气象, 2015, 34, (3): 741–752. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00033 |

| [24] | 常煜, 李秀娟, 陈超, 等. 内蒙古一次暴雨过程中尺度特征及成因分析. 高原气象, 2016, 35, (2): 432–443. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00155 |

| [25] | Maddox R A. Mesoscale convective complexes. American Meteorological Society, 1980, 61, (11): 1374–1387. DOI:10.1175/1520-0477(1980)061<1374:MCC>2.0.CO;2 |

| [26] | 朱乾根, 林锦瑞, 寿绍文, 等. 天气学原理和方法. 北京: 气象出版社, 2007: 401–416. |

| [27] | 丁一汇. 高等天气学. 北京: 气象出版社, 2005: 309–443. |

| [28] | 张家国, 周金莲, 谌伟, 等. 大别山西侧极端强降水中尺度对流系统结构与传播特征. 气象学报, 2015, 73, (2): 291–304. DOI:10.11676/qxxb2015.019 |

| [29] | Williams E R, Weber M E, Orille R E. The relationship between lightning type and convective state of thunderclouds. J Geophys Res, 1989, 94, (11): 13213–13220. |

| [30] | Gungle B, Krider E P. Cloud-to-ground lightning and surface rainfall in warm-season Florida thunderstorms. J Geophys Res, 2006, 111: D19203. DOI:10.1029/2005JD006802 |

2018, 29 (2): 232-244

2018, 29 (2): 232-244