2. 广东省广州市气候中心, 广州 510080

2. Guangzhou Climate Center of Guangdong Province, Guangzhou 510080

虽然“九五”期间广东省建立了短期气候预测系统, 使短期气候预测(月、季节、年时间尺度)的技术方法上一个新台阶, 但由于广东省地处低纬度地区, 既受热带天气系统影响也受中高纬度天气系统影响, 天气气候复杂多变, 目前月和季节预测水平不能满足社会需求。尽管海气耦合气候模式(AOGCM)被更多的气象工作者作为预测工具, 但多数研究者表明:AOGCM虽能较好地模拟出大尺度最重要的平均特征, 但对区域尺度(如降水等)方面模拟不理想。因此, 统计预报方法仍然是短期气候预测的重要预测工具[1-2]。

国内一些气象专家采用动力-统计降尺度对降水气温进行预报, 取得较好结果。芦新平等[3]研究了降尺度方法中的初始资料处理。李维京等[4]从大尺度大气动力学方程组出发, 推导出月降水距平百分率与月环流场的关系, 从而建立了月降水距平百分率预报方程, 利用月动力延伸预报的500 hPa高度场和降水观测资料得到月降水距平百分率预报方程的系数。经过独立样本检验, 证明这种方法对利用动力延伸集合预报的环流形势作月降水距平有一定预测能力。陈丽娟等[5]将降尺度技术应用到月降水预测中, 指出T63/NCC月动力延伸形势场集合预报进行中国降水的降尺度应用取得较好效果。范丽军等[6]利用主分量分析和逐步回归相结合的统计降尺度模型, 根据HadCM3不同情景下未来预估结果, 对华北未来区域气温变化情景进行预估。结果表明:在当前气候条件下, 无论是1月还是7月, 统计降尺度方法模拟温度与观测温度有很好的一致性, 对未来气候情景预估方面, 华北温度存在明显上升趋势, 7月上升趋势较1月低。丁裕国等[7]的未来局地流域气候情景预估实例也表明, 借助主分量分析与最优子集回归相结合的统计降尺度方法获取区域未来50年的逐日最高、最低气温和降水并实现气候极值预测的效果较好。

美国国家环境预报中心(National Centers for Environmental Prediction, NCEP)的气候预测系统(Climate Forecast System, CFS)可以为全球提供最新的多时间尺度预测产品, 已有许多利用CFS模式产品展开研究。Yuan等[8]针对美国降水, 利用WRF(Weather Research and Forecasting)模式对CFS模式产品进行了动力降尺度回报。Gao等[9]评估了CFS模式产品对梅雨带的预测能力。李春晖等[10]利用CFS第1套模式产品开发基于最优子集回归和多元均生函数的广东季节降水的两种统计降尺度预报方法。从2001—2008年的历史回报检验看, 虽然两种预测模型对于个别季节存在年内预报效果不稳定, 但综合而言, 大部分季节降水的气候预测评分总体平均在64分以上。刘颖等[11]对中国夏季站点降水研制建立了基于CFSv2实时预测数值产品及观测资料的统计降尺度预测系统。该统计降尺度模型对1982—2011年中国夏季降水的回报效果较CFS模式原始结果显著提高, 空间距平相关系数由0.03提高到0.31, 中国大部分地区的时间相关系数均显著提高, 最大可达0.6。均方根误差较CFS模式原始结果明显降低, 同时, 该降尺度模型能较好地回报出2011年汛期降水距平百分率的空间分布型。

由此可见, CFS模式产品用来建立降水的统计降尺度预报方法具有一定的可行性。在原有工作的基础上[10], 本研究采用多尺度时空投影方法对广东月降水和季节降水预报方法进行预测, 为广东省月降水和季节降水短期预测业务预报提供重要参考。

1 资料和方法 1.1 资料本研究所用资料包括:①广东省86个站降水资料, ②美国国家环境预报中心(NCEP)开发的气候预报系统(CFS)预报资料第2版(CFSV2)[12]。要素包括海平面高度场、纬向风场、经向风场、位势高度场以及海温场。时间为1983—2015年。

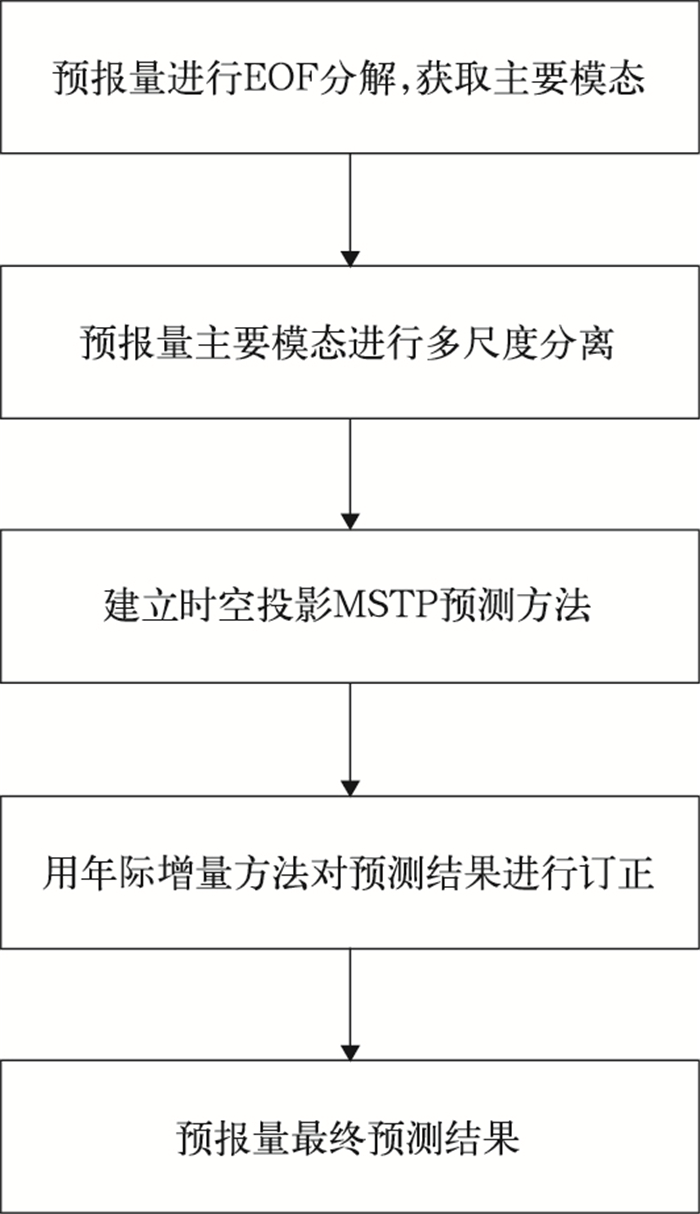

1.2 方法本研究预测步骤如图 1所示。

|

|

| 图1 多尺度时空投影预测方法示意图 Fig.1 The major steps of multi-scale spatial-temporal projection(MSTP) method | |

① 预报变量进行多尺度分离。多尺度多要素预报法是通过符合物理意义的尺度分解, 对预报量进行尺度分离寻找预报因子, 从而降低气候时间序列的非平稳性, 达到提高预测精度的目的。该方法在南海夏季风爆发日期的预报上应用较好[13]。首先对广东省86站月降水和季节降水通过EOF分解, 将累积方差达到80%以上的主要模态对应的时间序列进行小波分析, 从而得到各模态时间序列的主要周期。利用Lanczos时间滤波方法[14]进行分割, 最终得到各模态对应的以年际和年代际尺度为主的两组时间序列。

② 建立广东月降水和季节降水多尺度时空投影(multi-scale spatial-temporal projection, 简称MSTP)预测方法。该方法的一个关键点是同时考虑预报对象和大尺度预报因子之间时空相关特征。最早由Kug等[15]提出, 并用于全球海表温度(SST)的预测。MSTP方法也成功应用于中国台湾北部5个主要站点的3—5月春季降水预测中, 该区域春季降水的季节平均和年际变化非常显著[16-17]。采用MSTP方法可以提前30~35 d预报热带大部分区域对流的发生[18]。

结合已有的研究成果, 建立CFSv2模式产品与预报量主要模态不同尺度之间的相关关系, 选取通过检验并具有显著物理意义的气象要素作为预报因子。由MSTP预测得到预报量主要模态对应包含不同尺度的时间序列。通过EOF重组方法得到广东月降水和季节降水的预测结果。

③ 用年际增量方法对预测结果进行订正。本文借鉴王会军等[19-20]的思路, 通过年际增量法订正后得到广东月降水和季节降水预测的最终结果。

此外, 本文采用的检验方法包括中国气象局预测减灾司制定的气候短期预测质量评定办法进行检验(PS评分法[10])和均方根误差检验方法。均方根误差计算公式为

|

(1) |

式(1)中, Ra(i)表示第i点的预测值, Rg(i)表示第i点的观测值, n为站点总数。

2 预报因子选取和回报检验 2.1 广东月降水和季节降水时空分布特征以及预报因子选取由广东省月降水和季节降水EOF分解(图略)结果显示, 广东大部分月降水和季节降水前3个模态主要呈现全区一致型分布、东西反位相型分布和南北反位相型分布, 少部分表现为东北、西南反位相或者西、中和东三极分布。其中冬季第1模态解释方差超过80%, 其余3个季节分别为47%~60%。春季降水显著区除了西南部外, 清远和龙门一带亦为降水变化大值区; 夏季降水大值区主要位于沿海; 秋季降水主要集中在粤西阳江一带。月降水以冬季各月第1模态解释方差最大(均在76%以上, 2月达到83%), 其余各月为41%~67%。与第1模态解释方差相比, 月降水和季节降水第2模态和第3模态解释方差递减迅速, 分别为10%~18%和4%~8%。

广东省地处季风区, 月降水和季节降水受前期热力和动力环流场影响。海温是影响东亚气候变化的重要因子, 东太平洋海温异常的年际变化与东亚季风年际变化密切相关, 如ENSO发展和成熟期, 菲律宾海附近出现异常反气旋环流[21-23], 其南侧异常西南气流有利于暖湿水汽向北输送, 使东亚地区春夏季降水增多。印度洋海温变化及其与ENSO位相的配置同样与东亚地区气候关系密切[24-26]。此外, 北大西洋涛动(NAO)、北极涛动(AO)、北太平洋涛动(PDO)等也对东亚季节降水变化有影响[27-29]。已有研究表明, 中高纬度环流异常、西太平洋副热带高压的活动和前冬南半球环状模对春季旱涝有重要影响[30-32]。PDO, ENSO和北印度洋及其南海附近海温是影响华南3月降水年代际和年际异常的重要外强迫因子, 而华南4月、5月降水异常与前期中西太平洋海温异常关系密切[33-34]。6月广东降水量偏少(多)与副热带高压脊线位置偏北(南)相对应[35]。因此, 提高广东省降水月和季节预报必须考虑全球大尺度动力热力因子。根据已有研究成果以及模式产品, 本研究选取的因子主要包括:海平面高度场、纬向风场(200 hPa和850 hPa)、经向风场(200 hPa和850 hPa)、位势高度场(200 hPa, 500 hPa和850 hPa)以及海温。

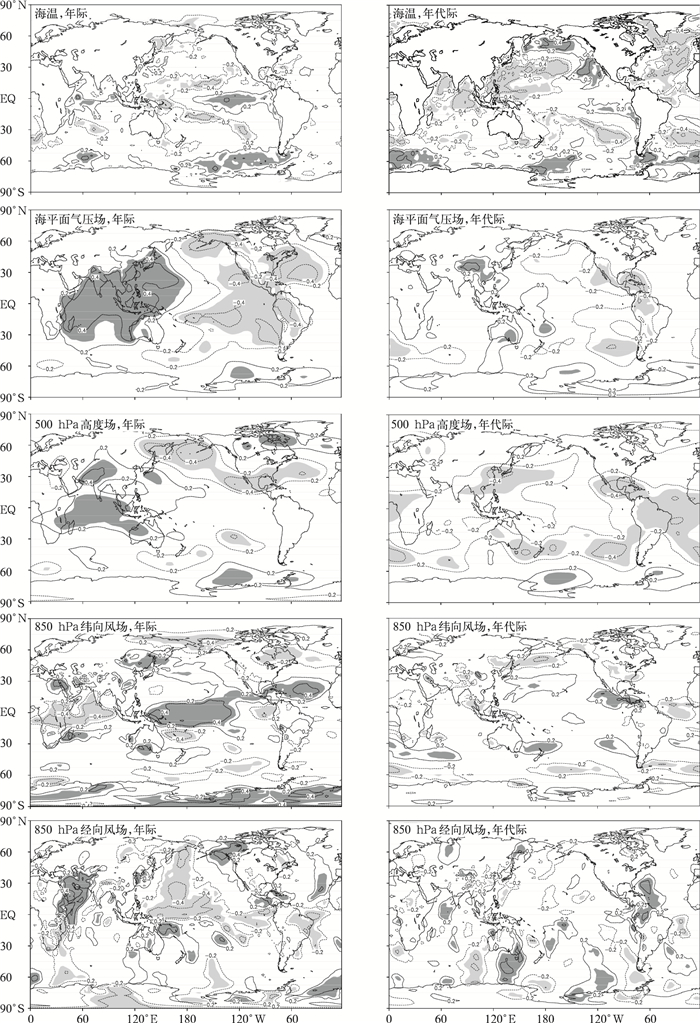

2.2 尺度分离及其与环流因子的关系得到降水EOF分解的结果(图 1)后需要对预报量进行尺度分离。考虑到广东省各月、各季节降水累积方差达到80%以上的, 除了2月和冬季外, 其余的大部分月和季节均要3个模态(如3月、9月、11月等)或4个模态(如4月、7月等)才满足条件。在此以2月为例说明尺度分离和因子选取过程。

2月第1模态主要表现为广东全省一致分布型(解释方差为83%, 图略), 其对应的时间序列主要以2~5年以及9年以上周期为主。为了使分割后年际和年代际尺度权重相当, 以6年为分割点, 采用Lanczos滤波方法提取6年以下周期作为年际尺度序列、6年以上作为年代际尺度序列。分别与选取的CFSv2模式产品各要素进行相关分析, 结果见图 2。由图 2可以看到, 在年际尺度上, 2月降水主要受El Nio影响, 这与陶诗言等[36]研究亚洲冬季风对ENSO事件的响应所得出“在冬季El Nio(La Nia)年, 华南地区降水为正(负)距平”结论一致, 也与纪忠萍等[37]分析结论一致。相应的环流为南海—西太平洋异常反气旋环流(表现为500 hPa高度场和海平面气压场在该地区主要为正相关, 即正异常。850 hPa纬向风场在西太平洋为西风异常, 850 hPa经向风场在华南为南风异常、菲律宾—西太平洋为北风异常), 有利于水汽输送。同时东亚大槽加深, 有利于冷空气南下, 与南方的暖湿气流交汇导致降水增加。反之, 降水减少。在年代际尺度上, 海温分布主要呈类PDO分布(20°N以北的北太平洋和东太平洋地区相关系数相反的跷跷板分布), 即当北太平洋海温异常偏暖、东太平洋海温异常偏冷时, 低纬度位势高度下降, 使Hadley环流在低纬度地区的上升支以及Walker环流在南海海洋大陆的上升支增强, 降水增多。反之, 降水减少。可以看到, 对预报对象进行尺度分离后, 其影响因子的范围和物理过程均有不同。如果对2月不进行尺度分离, 仅是原序列与各要素进行相关分析(图略), 得到的相关显著区与年际尺度的分布比较相似, 说明年际尺度的物理影响因子占主导地位, 而年代际尺度的物理影响因子会被削弱。以此推断, 对于某些以年代际尺度周期为主的预报对象, 预测结果会受到影响。因此, 进行尺度分离很有必要。

|

|

| 图2 广东省2月降水第1模态对应的年际和年代际时间序列与CFSv2模式海温场及气象要素相关分布 (深浅阴影表示正负相关系数达到0.1显著性水平) Fig.2 Correlations to the interannual and interdecadal time serious of the first EOF mode to sea surface temperature and meteorological elements of CFSv2 dataset (dark and shallow shaded areas indicate positive and negative coefficients exceeding the test of 0.1 level) | |

根据以上分析结果, 本文选取这些有明显物理意义的影响因子作为2月的预测因子。在选取显著区域时, 若同一要素、同一时间有多个显著区, 则选择其中显著范围最大者。同样, 对其他各月各季节采用同样步骤, 进行尺度分离后, 通过相关分析, 找到在年际和年代际尺度上对预报量有显著影响的因子, 以此作为预报因子。

2.3 建模和独立样本检验经过以上的EOF分解、尺度分离和寻找预报因子步骤后, 在此对广东省各月和各季节降水主要模态、主要周期运用MSTP方法进行预测得到新的预测时间系数, 通过重组方法构建新的降水序列, 对预测结果进行年际增量法订正, 从而得到所需要的预报结果。

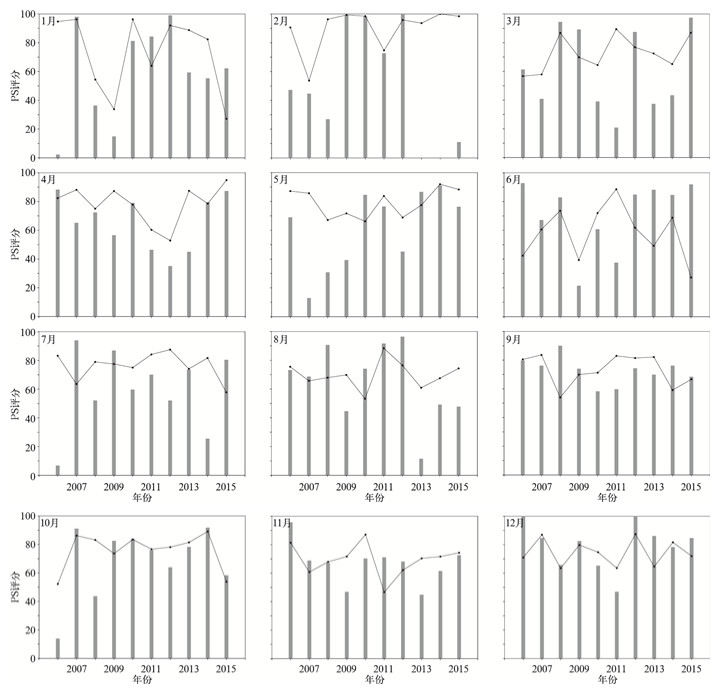

由于CFSv2模式产品从1983年开始, 时间较短。本文利用1983—2004年共22年产品建模, 对2006—2015年共10年时间进行订正前和订正后独立样本PS预测评分检验, 结果见图 3和图 4。结果显示:在绝大多数年份, 用最小二乘法进行误差订正后的PS预测评分比订正前要好。订正前, PS预测评分起伏较大, 有的可以达到100分(如12月), 有的只有0分(如2月)。而订正后, PS预测评分总体变化比较平稳, 没有明显起伏。10年独立样本检验, 有6成以上年份对应的降水PS预测评分订正后高于订正前的月份和季节占68.8%。对各月、各季10年PS预测评分进行平均(表 1), 结果显示:订正后PS预测评分总体平均比订正前效果要好, 有56.3%的月降水和季节降水订正后PS预测评分平均提高了10分以上。订正后, 预测平均分达到70分以上的月和季节占总体的87.5%(订正前仅占31.2%, 且大部分在65分以下)。其中2月PS评分平均最高, 订正后, 10年独立样本检验有8年PS评分高于90分(图 3)。相比之下, 6月和12月降水PS评分较低。10年独立样本检验分别有7年和6年订正后效果低于订正前。本文采用的是年际增量来对降水进行订正。2月降水EOF分解后第1模态达到解释方差80%以上, 且降水主要以2~5年周期为主, 年际变化周期明显, 因此, 订正后效果明显。相比之下, 6月降水EOF分解后要有4个模态才能达到解释方差80%以上。其前3个模态周期主要以8~10年为主, 年际变率不明显。故订正后, 效果反而降低(有7年不如订正前)。同样, 订正后效果差的12月前两个主要模态也是年际变化不明显, 以7~9年周期为主。因此, 订正后效果降低(有7年不如订正前)。比较其他月降水和季节降水, 周期变化既有年际尺度也有年代际尺度, 如果年际周期比年代际周期显著, 订正后效果要好很多(如4月、5月等); 反之, 不明显(如9月、11月、春季和夏季等, 图 4)。

|

|

| 图3 广东省月降水订正前(柱状)和订正后(实线)的MSTP方法PS评分 Fig.3 PS score of MSTP and multi-scale method of monthly and seasonal rainfall before(the bar) and after(the solid line) correction in Guangdong | |

|

|

| 图4 广东省季节降水订正前(柱状)和订正后(实线)的MSTP方法PS评分 Fig.4 PS score of MSTP method of seasonal rainfall before(the bar) and after(the solid line) correction in Guangdong | |

|

|

表 1 月降水和季节降水10年独立样本平均PS评分 Table 1 Ten-year averaged PS score of monthly and seasonal rainfall |

以上结果表明:预报量进行尺度分离和年际增量法订正后, 预报效果明显提高。究竟是尺度分离还是年际增量法订正在预报效果的提高上起主要作用, 为了说明这个问题, 表 1分别给出了尺度不分离不订正和尺度不分离但订正的PS评分。可以看到, 对广东大部分月降水和季节降水而言, 与有尺度分离但不订正相比, 无尺度分离不订正条件下降水的PS评分略低, 但相差不大。但无论有无尺度分离, 只要进行年际增量订正, 降水PS预测评分总体提高明显。对降水先进行尺度分离再对预测结果进行订正, 效果要更好些。由此可以看到, 在广东月降水和季节降水的预测中, 年际增量订正对于改进降水PS评分起主要作用, 大部分月降水和季节降水PS评分提高十几分以上。其次是尺度分离环节, 对降水PS评分也起到作用, 但效果不明显。表 1呈现的结果也表明, 如果月降水和季节降水的年际周期比较强, 经过尺度分离并进行年际增量订正后, 预测效果会比较明显。如果仅是尺度分离, 将年际周期弱化后, 预报效果可能反而降低, 如4月、5月、7月等。如果年际周期不明显、年代际周期明显的, 如6月、12月等, 仅是尺度分离, 强化了年代际周期, 预报效果会增强。但若是再经过订正, 年际周期再次被强化, 预报效果反而下降。

为了进一步比较月降水和季节降水订正后和订正前的预测效果, 在此计算月降水和季节降水预测和观测间的均方根误差(式(1))。因各月和各季节的降水百分率年际变化各有不同, 故将均方根误差进行标准化进行统一对比。图 5~图 8给出了2006—2015年广东月和季节降水标准化均方根误差序列的概率密度和概率分布。可以看到, 订正后, 大部分的降水误差在±0.5个标准差范围内的概率要比订正前高。订正后和订正前在±1个标准差范围内的概率差不多, 前者略好。表 2给出在±0.5和±1个标准差的各月和各季节的概率统计分布。无论是订正前还是订正后, 60%以上的概率主要分布在1个标准差范围内, 35%左右的概率分布在0.5个标准差范围。在±0.5个标准差范围内, 订正后概率分布比订正前高出9%以上的月和季节降水占56.3%。概率分布在40%以上的月和季节在订正后占81.3%、订正前仅占31.3%。相比之下, 在±1个标准差范围内, 概率在70%以上的月降水和季节降水订正前后所占的百分率相差不大(订正后为56.3%、订正前为50%)。由此表明, 无论订正前还是订正后, 大部分月降水和季节降水误差都在1个标准差范围内。从另一个侧面也说明, 利用MSTP方法预测广东月降水和季节降水整体效果不错, 只是订正后效果要比订正前更好。同样, 本文也对比了有无尺度分离和有无订正情况下的均方根误差概率分布。结果也显示, 有尺度分离并订正的均方根误差在±0.5和±1个标准差范围内的概率明显提高(图略、表略)。

|

|

| 图5 广东月降水订正前10年回报与观测标准化均方根误差概率密度(柱状)和概率(实线)分布 Fig.5 Distributions of the probability density(the bar) and probability(the solid line) of standard root mean square error between prediction and observation of monthly rainfall after correction in Guangdong | |

|

|

| 图6 广东季节降水订正前10年回报与观测标准化均方根误差概率密度(柱状)和概率(实线)分布 Fig.6 Distributions of the probability density(the bar) and probability(the solid line) of standard root mean square error between prediction and observation of seasonal rainfall after correction in Guangdong | |

|

|

| 图7 广东月降水订正后10年回报与观测标准化均方根误差概率密度(柱状)和概率(实线)分布 Fig.7 Distributions of the probability density(the bar) and probability(the solid line) of the standard root mean square error between prediction and observation of monthly rainfall after correction in Guangdong | |

|

|

| 图8 广东季节降水订正后10年回报与观测标准化均方根误差概率密度(柱状)和概率(实线)分布 Fig.8 Distributions of the probability density(the bar) and probability(the solid line) of the standard root mean square error between prediction and observation of seasonal rainfall after correction in Guangdong | |

|

|

表 2 月降水和季节降水订正前和订正后标准化均方根误差概率(p)分布(单位:%) Table 2 The probability(p) of standard root mean square error between prediction and observation before and after correction(unit:%) |

3 结论和讨论

本文采用多尺度时空投影预测思路, 通过年际增量法进行误差订正, 从而建立广东月降水和季节降水MSTP预测方法。根据PS预测评分和均方根误差10年独立样本检验, 结果显示:

1) 订正后, PS评分起伏较小, 68.8%的月降水和季节降水PS评分明显提高的年份有6年以上, 且有87.5%的月降水和季节降水PS评分达到70分以上。

2) 订正后均方根误差在0.5个标准差范围内的平均概率分布较订正前高17.4%。在1个标准差范围内, 订正后平均概率分布仅比订正前高出2%。在±0.5个标准差范围内, 概率分布为40%以上的月和季节在订正后占81.3%, 订正前仅占31.3%。在±1个标准差范围内, 概率在70%以上的月降水和季节降水订正前后所占的百分率相差不大, 订正后为56.3%, 订正前为50%。

3) 年际增量订正对于改进降水PS评分起主要作用。

降水的预测效果与其主要模态周期变化密切相关。如果直接利用时间序列研究前兆信号、建立预测方法时, 能反映出来的往往仅是序列的年际变化, 而序列的年代际变化信息会被忽略。因此, 尺度分离的作用提取出年际和年代际尺度信息。这样既反映了序列的年际变化特征, 又反映了年代际变化特征。如果原序列的年际周期信号比年代际周期强, 那么年际尺度的物理影响因子起主导作用, 得到的预测结果包含的年际信号比年代际强。进行尺度分离后, 如果年代际尺度的物理影响因子和年际尺度的影响因子起相同作用, 那么预测结果要比原序列不进行尺度分离效果好(如1月、2月、8月和11月等)。如果年代际尺度的物理影响因子和年际尺度的影响因子起相反作用, 即削弱了年际尺度信息, 那么预测结果要比原序列不进行尺度分离效果要差(如4月、5月和7月等)。反过来, 如果原序列的年代际信号强, 那么尺度分离后, 原本被忽略的信号会放大, 得到的预测效果要比原序列不进行尺度分离效果好(如6月和12月)。由此可以看到, 尺度分离还涉及到尺度之间的相互作用, 它们对降水的影响作用是叠加效应。

同样, 通过年际增量的误差订正, 会突出预测中的年际信号。订正后, 对原来年际周期强的月降水和季节降水, 会再次增强其年际信号, 使降水预测效果更好。反之, 对原来年代际周期强的月降水和季节降水, 会减弱年代际尺度信号, 使降水预测效果变差。因此, 年际增量订正并非对所有降水的预测效果起好作用。但对于以年际周期为主的大部分月降水和季节降水年际增量订正起主要作用。

| [1] | 贾小龙, 陈丽娟, 高辉, 等. 我国短期气候预测技术进展. 应用气象学报, 2013, 24, (6): 641–655. DOI:10.11898/1001-7313.20130601 |

| [2] | 宋连春, 肖风劲, 李威. 我国现代气候业务现状及未来发展趋势. 应用气象学报, 2013, 24, (5): 513–520. DOI:10.11898/1001-7313.20130501 |

| [3] | 芦新平, 陈星, 苗曼倩, 等. 降尺度方法中的初始资料处理的研究. 气象科学, 2002, 22, (2): 139–148. |

| [4] | 李维京, 陈丽娟. 动力延伸预报产品释用方法的研究. 气象学报, 1999, 57, (3): 338–345. DOI:10.11676/qxxb1999.032 |

| [5] | 陈丽娟, 李维京, 张培群, 等. 降尺度技术在月降水预报中的应用. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 648–655. |

| [6] | 范丽军, 符淙斌, 陈德亮. 统计降尺度法对华北地区未来区域气温变化情景的预估. 大气科学, 2007, 31, (5): 887–897. |

| [7] | 丁裕国, 刘吉峰, 张耀存. 基于概率加权估计的中国极端气温时空分布模拟试验. 大气科学, 2004, 28, (5): 771–782. |

| [8] | Yuan X, Liang X Z. Improving cold season precipitation prediction by the nested CWRF-CFS system. Geophys Res Lett, 2011, 38: L02706. |

| [9] | Gao H, Yang S, Kumar A, et al. Variations of the East Asian Meiyu and simulation and prediction by the NCEP Climate Forecast System. J Climate, 2011, 24, (1): 94–108. DOI:10.1175/2010JCLI3540.1 |

| [10] | 李春晖, 林爱兰, 谷德军, 等. 基于CFS预报产品的广东省季节降水统计降尺度预测. 热带气象学报, 2012, 28, (6): 797–808. |

| [11] | 刘颖, 范可, 张颖. 基于CFS模式的中国站点夏季降水统计降尺度预测. 大气科学, 2013, 37, (6): 1287–1296. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2012.12143 |

| [12] | Saha S, Moorthi S, Wu X, et al. The NCEP climate forecast system version 2. J Climate, 2014, 27, (6): 2185–2208. DOI:10.1175/JCLI-D-12-00823.1 |

| [13] | 谷德军, 纪忠萍, 李春晖. 南海夏季风爆发日期与海温的多尺度关系及最优子集回归预测. 海洋学报, 2011, 33, (6): 55–63. |

| [14] | Trenberth K E. Signal versus noise in the Southern Oscillation. Mon Wea Rev, 1984, 112, (2): 326–332. DOI:10.1175/1520-0493(1984)112<0326:SVNITS>2.0.CO;2 |

| [15] | Kug J S, Lee J Y, Kang I S. Global sea surface temperature prediction using a multi-model ensemble. Mon Wea Rev, 2007, 135: 3239–3247. DOI:10.1175/MWR3458.1 |

| [16] | Chen J M, Li T, Shih J. Asymmetry of the El Nio-spring rainfall relationship in Taiwan. J Meteor Soc Japan, 2008, 86: 297–312. DOI:10.2151/jmsj.86.297 |

| [17] | Hsu Pang-chi, Li T, Lin Y C, et al. A spatial-temporal projection method for seasonal prediction of spring rainfall in Northern Taiwan. Journal of the Meteorological Society of Japan, 2012, 90, (2): 179–190. DOI:10.2151/jmsj.2012-202 |

| [18] | Zhu Z W, Li Tim, Hsu Pang-chi, et al. A spatial-temporal projection model for extended-range forecast in the tropics. Clim Dyn, 2014. DOI:10.1007/s00382-014-2353-8 |

| [19] | Wang H J, Zhou G Q, Zhao Y. An effective method for correcting the seasonal-interannual prediction of summer climate anomaly. Adv Atmos Sci, 2000, 17, (2): 234–240. DOI:10.1007/s00376-000-0006-9 |

| [20] | 王会军, 周广庆, 赵彦. 降水和大气环流距平年际预测的一个高效的修正方案. 应用气象学报, 2000, 11, (增刊Ⅰ): 40–50. |

| [21] | Chang C P, Zhang Y S, Li T. Interannual and interdecadal variations of the East Asian summer monsoon and tropical Pacific SSTs.Part Ⅰ:Roles of the subtropical ridge. J Climate, 2000, 13: 4310–4325. DOI:10.1175/1520-0442(2000)013<4310:IAIVOT>2.0.CO;2 |

| [22] | Wang B, Wu R, Lau K M. Interannual variability of the Asian summer monsoon:Contrasts between the Indian and the western North Pacific-East Asian monsoon. J Climate, 2001, 14: 4073–4090. DOI:10.1175/1520-0442(2001)014<4073:IVOTAS>2.0.CO;2 |

| [23] | Wu B, Zhou T J, Li T. Contrast of rainfall-SST relationships in the western North Pacific between the ENSO developing and decaying summers. J Climate, 2009, 22: 4398–4405. DOI:10.1175/2009JCLI2648.1 |

| [24] | Lau N C, Nath M J. Impact of ENSO on the bariability of the Asian-Australian monsoons as simulated in GCM experiments. J Climate, 2000, 13: 4287–4309. DOI:10.1175/1520-0442(2000)013<4287:IOEOTV>2.0.CO;2 |

| [25] | Lau N C, Nath M J. Atmosphere-ocean variations in the Indo-Pacific sector during ENSO episodes. J Climate, 2003, 16: 3–20. DOI:10.1175/1520-0442(2003)016<0003:AOVITI>2.0.CO;2 |

| [26] | Chen J M, Li T, Shih J. Asymmetry of the El Nio-spring rainfall relationship in Taiwan. J Meteor Soc Japan, 2008, 86: 297–312. DOI:10.2151/jmsj.86.297 |

| [27] | Gong D Y, Ho C H. Arctic oscillation signals in the East Asian summer monsoon. J Geophys Res, 2003, 108, (D2): 4066. DOI:10.1029/2002JD002193 |

| [28] | Hung C W, Hsu H H, Lu M M. Decadal oscillation of spring rain in northern Taiwan. Geophys Res Lett, 2004, 31: L22206. DOI:10.1029/2004GL021344 |

| [29] | Yang S, Lau K M, Yoo S H, et al. Upstream subtropical signals in preceding the Asian summer monsoon circulation. J Climate, 2004, 17: 4213–4229. DOI:10.1175/JCLI3192.1 |

| [30] | 温之平, 吴乃庚, 冯业荣, 等. 定量诊断华南春旱的形成机理. 大气科学, 2007, 31, (6): 1223–1236. |

| [31] | 郑菲, 李建平. 前冬南半球环状模对春季华南降水的影响及其机理. 地球物理学报, 2012, 55, (11): 3542–3557. DOI:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.11.004 |

| [32] | 李宏毅, 林朝晖, 宋燕, 等. 华南春季降水纬向非均匀分布及异常年大气环流特征分析. 气象, 2013, 39, (12): 1616–1625. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2013.12.010 |

| [33] | 李宏毅, 林朝晖, 陈红. 我国华南3月降水年代际变化的特征. 气候与环境研究, 2010, 15, (3): 311–321. |

| [34] | 李宏毅, 林朝晖, 陈红. 我国华南4, 5月份降水年代际变化的特征及其与中西太平洋海温的可能关系. 气候与环境研究, 2012, 17, (4): 481–494. DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.2011.11040 |

| [35] | 梁建茵. 6月西太平洋副高脊线的年际变化及其对华南降水的影响. 热带气象学报, 1994, 10, (3): 274–279. |

| [36] | 陶诗言, 张庆云. 亚洲冬夏季风对ENSO事件的响应. 大气科学, 1998, 22, (4): 399–407. |

| [37] | 纪忠萍, 温晶, 方一川, 等. 近50年广东冬半年降水的变化及连旱成因. 热带气象学报, 2009, 25, (1): 29–36. |

2018, 29 (2): 217-231

2018, 29 (2): 217-231