2. 中国气象局公共气象服务中心系统开发室, 北京 100081

2. China Meteorological Administration, Beijing 100081

能见度的高低影响着人们日常的工作生活和交通出行。当低能见度现象出现时, 常会造成交通事故增加和飞机起降延误。近年来, 城市大气能见度下降已被视为重要的大气环境问题之一, 在国内外不仅引起了研究者的广泛重视[1-8], 也成为了政府和公众关注的焦点。一方面, 随着工业建设与交通运输业的大规模发展, 排放到空气中的颗粒物不断增加, 颗粒物经由消光作用显著降低了大气能见度[9-13]。另一方面, 相对湿度、风速、风向的变化对能见度也有十分明显的影响[14-19]。如空气中的水汽可以使大气气溶胶粒子吸湿增长, 并改变其光学特征, 对能见度产生影响; 风速小时, 空气污染物扩散条件差, 颗粒物不断累积, 同样会使能见度降低。可见, 大气能见度取决于气象条件和空气污染两个方面, 但地理位置、气候条件以及颗粒物成分的不同也导致能见度的影响因子存在明显差异。

就北京地区而言, 在影响能见度的各类因子中, 大气中的硫酸根浓度、风速、相对湿度和小于10 μm颗粒物浓度的作用较大[20-27]。此外, 21世纪以前造成北京地区低能见度的主要天气现象是雾[10, 28], 而21世纪以后多在遭遇不利气象扩散条件时出现大气复合污染和霾现象, 而由此造成持续性的低能见度也给人们的生活和心理带来负面影响。

北京城市规模大, 2007年以前具备能见度观测的站点较少, 许多研究受限于能见度的观测手段及观测站点密度, 往往以单站数据结果代表城市特征, 存在数据代表程度的局限性, 也很难对能见度的空间变化开展分析。2007年以来, 北京新增道面自动气象站弥补了能见度观测站点较少的缺陷。2013年以后, 又在20个国家级自动气象站上新增了能见度自动观测仪器, 使能见度分析结果可以更好地表征北京能见度的区域特征。因此, 本文利用现有的2007—2015年具备能见度要素观测的国家级自动气象站、北京市道面自动气象站以及长时间序列的大气污染物浓度等观测数据, 定量分析地面要素对能见度的影响, 并挑选典型过程详细分析能见度的空间演变特征。

1 数据与方法为充分利用现有数据, 并保证结果的可靠性, 本文择优选用多套数据。其中, 选用2007—2015年28个北京市道面自动气象站逐小时观测数据, 其中包括能见度及地面常规气象要素(温、压、湿、风等要素)以及2013—2015年20个国家级自动气象站逐小时观测作为能见度分析的基础数据; 将2007—2015年2个北京市空气质量观测站质量控制后的逐小时颗粒物观测数据作为大气污染物的代表, 其中宝联站代表北京城区颗粒物浓度数据, 上甸子大气本底监测站代表大气本底的颗粒物浓度数据。

按照气候学上常用的方法进行季节划分为春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12月—次年2月), 对各气候要素进行年平均和季节平均处理; 文中提到的日、月、年要素的平均值均基于逐小时多站观测数据平均, 所有影响因子的样本量均为57501个(其中去除了受降水影响的样本), 所有时刻均为北京时。关于霾的判别参照中国气象局发布标准[29]中定义:在相对湿度小于80%、能见度小于10 km时为霾; 在相对湿度为80%~95%、PM2.5浓度不小于75 μg·m-3时为霾。同时按照霾标准, 将霾按照能见度分为重度(能见度为(0, 2 km))、中度(能见度为[2 km, 3 km))、轻度(能见度为[3 km, 5 km))、轻微(能见度为[5 km, 10 km))4个等级。为了方便表述, 将霾事件中, 相对湿度小于80%的称为干霾, 相对湿度不小于80%的称为湿霾, 对2007—2015年北京霾天气对能见度的影响开展分析。在所选取的典型事件分析中, 选择了研究中应用较多、时间序列较长且位于城区的宝联站颗粒物浓度数据作为主要时间变化分析的基础, 其中宝联站由于不具备能见度观测条件, 采用了与其相距最近的9 km处A1056站能见度数据代替。

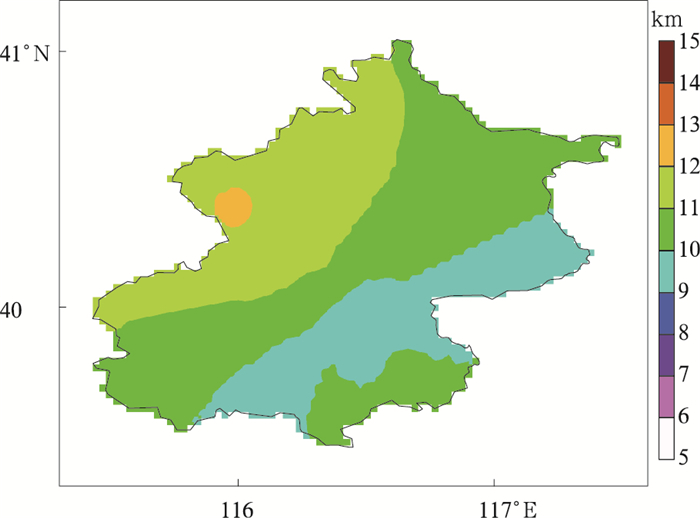

2 地面要素对能见度的影响 2.1 北京地区大气能见度及主要影响因子20世纪50年代至今北京地区大气能见度存在多次升降变化过程[3, 22, 30-31]。基于2007—2015年的统计结果, 北京地区处在较低的能见度水平, 年平均能见度为9.9 km。北京地区春季能见度最高, 夏季能见度最低; 北京西北地区年平均能见度明显高于东南大部分地区, 中心城区相对最低(图 1)。本文选取与多年逐月平均能见度相关性达到0.05显著性水平的相对湿度(相关系数为-0.54)、PM2.5浓度(-0.56)以及风速(0.29)3个要素开展具体分析。

|

|

| 图1 2007—2015年北京地区年平均能见度空间分布 Fig.1 The distribution of annual visibility in Beijing from 2007 to 2015 | |

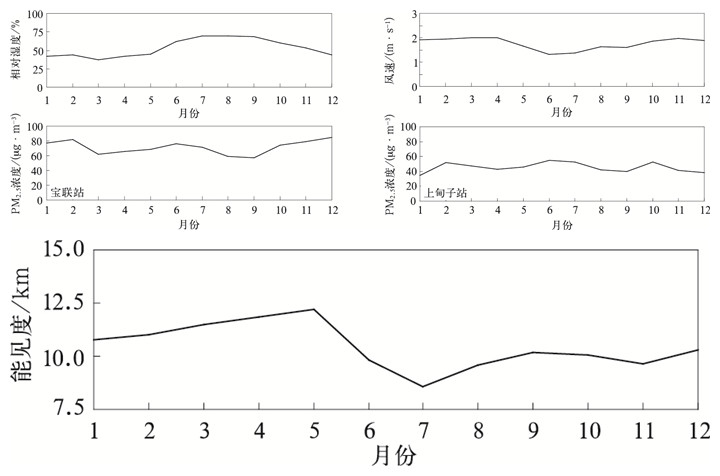

2007—2015年北京地区月平均能见度最大值出现在5月, 最小值出现在7月; 能见度的波峰(谷), 基本对应于相对湿度的波谷(峰)及风速的波峰(谷)(图 2)。月平均能见度与相对湿度及风速的相关系数分别为-0.79和0.54, 均达到0.05显著性水平。结果显示:夏季是北京地区能见度最低的季节, 原因在于夏季偏南风带来大量水汽, 导致相对湿度明显升高; 同时, 偏南风也带来污染输送, 加剧了颗粒物消光作用; 夏季较高的气温条件更有利于二次硫酸盐气溶胶(具有消光特性)的增长, 种种因素叠加造成夏季平均能见度在四季当中最低。也有学者认为北京夏季白天长, 人员活动、高大建筑的施工、相应的交通运输进入高峰期, 以及制冷设备(室内空调)大幅度增加等人为因素会导致空气质量下降, 进而影响能见度[3, 32]。

|

|

| 图2 2007—2015年月平均能见度及其影响因子 Fig.2 Visibility changes and its influencing factors from 2007 to 2015 | |

月平均能见度与宝联站、上甸子站PM2.5浓度均呈负相关, 但并不显著。原因在于PM2.5浓度的年内变化存在多个波峰和波谷, 有别于风速、相对湿度和能见度的单峰特征, 变化规律更为复杂。

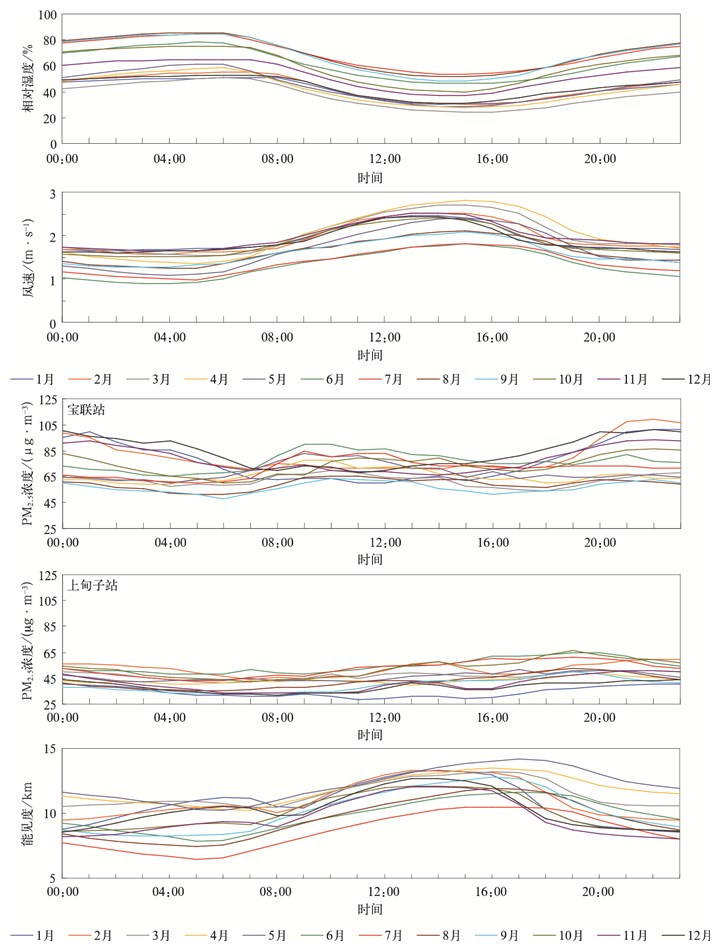

由北京地区能见度及其影响因子日变化特征(图 3)可知, 能见度最低值多出现在06:00(北京时, 下同)前后, 冬季出现在08:00前后; 能见度最高值多出现在16:00前后, 冬季出现在14:00前后。对比能见度日变化特征与影响因子的日变化, 发现逐时能见度的波峰(波谷)均很好地对应于相对湿度波谷(波峰)、风速的波峰(波谷)。就平均状态而言, 逐时能见度的周期变化规律与气象条件非常一致。

|

|

| 图3 2007—2015年能见度及其影响因子日变化特征 Fig.3 Diurnal changes of visibility and its influencing factors from 2007 to 2015 | |

对比于宝联站和上甸子站PM2.5浓度的日变化特征, 除11月、12月、1月和2月外, 宝联站06:00起、17:00起的PM2.5浓度两次从波谷升至波峰。由于06:00起热力扩散条件逐渐转好, 风速增加, PM2.5浓度积累和扩散同时存在, 因而未达到最高峰; 17:00起混合层高度降低, 逆温层逐渐形成, 不利于扩散, PM2.5浓度逐渐积累到最高峰。冬季也有类似特征, 但没有其他季节明显, 原因在于冬季整体的PM2.5浓度处在一年当中较高的水平, 尤其是夜间。

上甸子站作为大气本底站, 每日PM2.5浓度06:00起存在波动性上升的趋势, 但未形成明显的波峰、波谷特征, 峰值多出现在19:00前后。能见度的日变化与宝联站PM2.5浓度的相关系数为-0.29, 未通过显著性检验, 结果进一步证实能见度的周期变化规律与气象条件的变化更为一致, 而PM2.5浓度的变化规律更为复杂。

2.2 能见度与其影响因子的非线性关系相对湿度、风速、PM2.5浓度与能见度均为非线性关系[19, 33-34]。随着相对湿度升高, 能见度下降明显(表 1)。当相对湿度在10%以下时, 能见度平均为18.2 km。当相对湿度达到90%~100%时, 平均能见度只有3.2 km。当相对湿度小于80%时, 能见度随着相对湿度、PM2.5浓度的增加而降低, 且能见度与PM2.5浓度的相关系数也在增加; 相对湿度大于80%时, 随着相对湿度的增加能见度依然在下降, 但PM2.5浓度变化却不是单调协同的, 反而有所下降, 能见度与PM2.5浓度的相关系数也在下降。原因在于空气中水分达到一定含量时, 相对湿度对消光系数的影响变得更为重要[35-36], 大气中的可溶性气溶胶会吸湿潮解导致颗粒物的质量浓度、粒径以及复折射指数发生改变, 进而使气溶胶的消光能力显著增强[37-39]。

|

|

表 1 不同相对湿度条件下的能见度及其影响因子 Table 1 Visibility and its influencing factors under different relative humidity conditions |

从能见度分级角度分析, 能见度增加, 对应PM2.5浓度、相对湿度减少以及风速增加(表 2), 且PM2.5浓度、相对湿度和风速的变化均为单调。2007—2015年北京地区能见度小于500 m的发生概率最小为0.30%。在小于10 km的能见度分级中, 2~3 km的发生概率最高为9.47%, 其次为1~2 km(8.96%)和3~4 km(8.08%)。

|

|

表 2 不同能见度等级下的影响因子 Table 2 Influencing factors of visibility under different visibility grades |

对全样本中相对湿度小于80%和相对湿度不小于80%条件下的样本进行能见度与PM2.5浓度拟合分析。能见度与PM2.5浓度呈幂指数关系, 全样本、相对湿度小于80%、相对湿度不小于80%时的曲线拟合决定系数分别为0.53, 0.57和0.42。相对湿度小于80%时, 曲线拟合相关性最高; 相对湿度不小于80%时, 曲线拟合的相关性最低。结果表明:PM2.5浓度降低至75 μg·m-3以下时, 能见度才会随PM2.5浓度的降低迅速上升, 而这一阈值在相对湿度小于80%、相对湿度不小于80%拟合关系中, 分别出现在80 μg·m-3和50 μg·m-3。由此可知, 当北京地区出现湿霾事件时, 大气细粒子浓度需要比干霾事件下降得更低才能改善能见度。

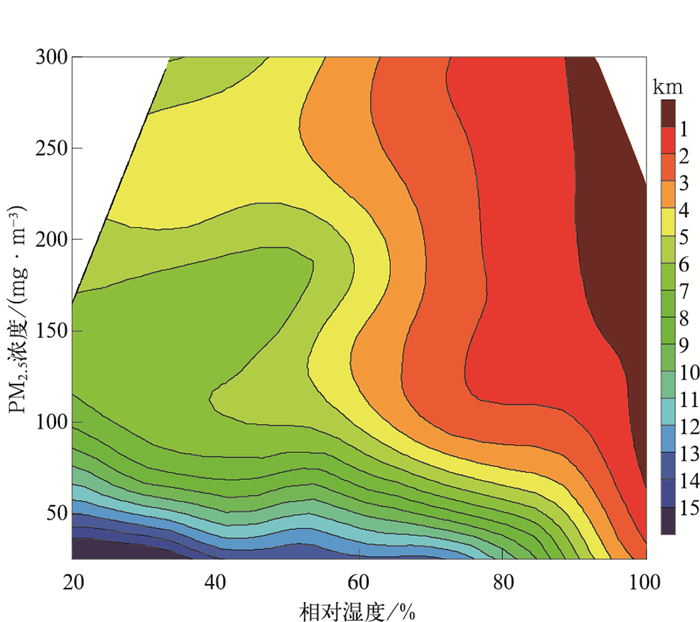

无论是雾、霾、雾霾混合或由于光线不足的阴天均会造成同级别的低能见度现象。但由于能见度体现着人们判断和识别天气的直接感受, 当能见度低时常被人们等同于颗粒物的爆发聚集或是重污染。事实上存在着发生频率较小、相对湿度较大而颗粒物浓度并未达到污染量级的现象。由图 4能见度与相对湿度和PM2.5浓度的分布可见, 低能见度主要集中在高湿、高PM2.5浓度区域, 而高能见度分布在低湿、低PM2.5浓度区域。整体而言, 沿着PM2.5浓度和相对湿度增大的方向, 能见度逐渐下降, 且等值线斜率逐渐增大。等值线斜率越大, 意味着能见度受相对湿度的影响越大, 反之亦然。当能见度小于10 km、相对湿度大于80%以后, 等值线斜率明显增加。此外, 在PM2.5浓度处于100~150 μg·m-3、相对湿度在20%~40%的区间内, 能见度的变化幅度较小。

|

|

| 图4 2007—2015年北京大气能见度(填色)与相对湿度及PM2.5浓度分布 Fig.4 The distribution of visibility(the shaded) versus relative humidity and PM2.5 concentration in Beijing from 2007 to 2015 | |

由于高湿度条件下能见度恶化程度远大于低湿度发生时, 针对干霾和湿霾事件分别进行统计。2007—2015年北京地区霾事件中, 干霾的发生频率为86.13%, 湿霾的发生频率为13.87%, 干霾和湿霾共占总样本的51.42%。在相同霾等级下, 湿霾发生时的风速和能见度均明显低于干霾发生时。风速与霾等级的程度并未出现很好的一致性, 因为发生霾事件时平均风速都在静风或者微风级, 而这种风速条件在一定环境下会导致雾粒的碰并增长, 并能将底层的水汽输送到较高层, 更有利于雾的形成, 导致能见度下降。只有风速达到一定程度时才能破坏雾的出现或使污染物有效扩散。

从发生频率(表 3、表 4)看, 北京地区低能见度事件多由干霾事件造成, 但湿霾事件发生时, 能见度的确会恶化得更加明显。干霾事件中, 发生频率最高的是轻微级(51.14%), 发生频率最低的是重度级(8.37%); 湿霾事件中则相反, 发生频率最高的是重度级(58.20%), 发生频率最低的是轻微级(3.51%)。

|

|

表 3 干霾不同等级下的能见度及其影响因子 Table 3 Visibility and its influencing factors under dry haze grades |

|

|

表 4 湿霾不同等级下的能见度及其影响因子 Table 4 Visibility and its influencing factors under wet haze grades |

2.3 典型霾事件过程中能见度及影响因子变化

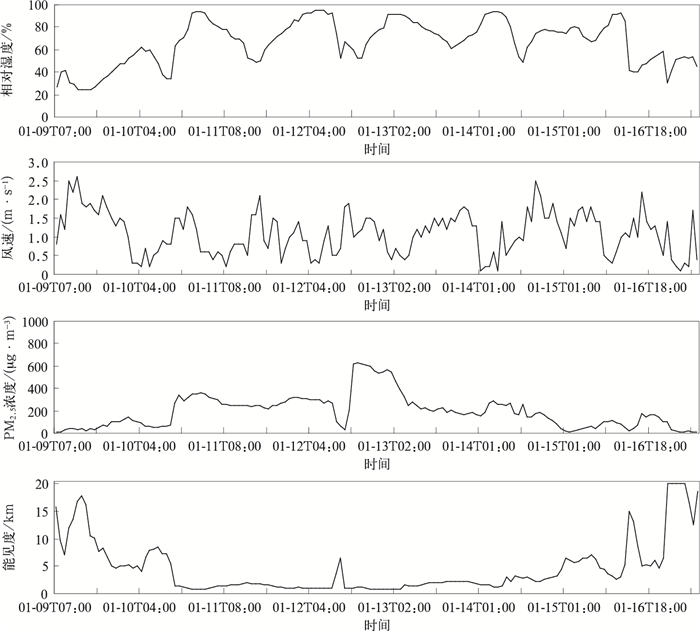

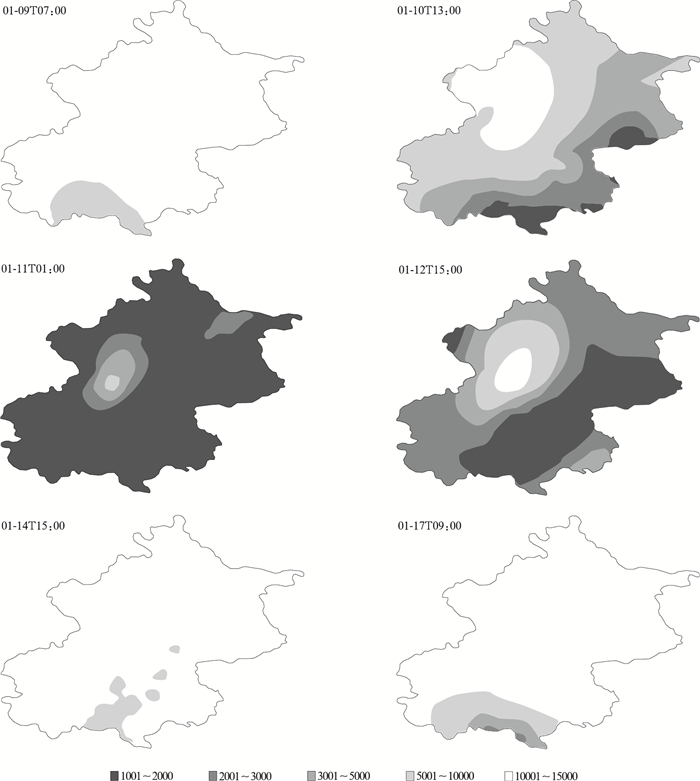

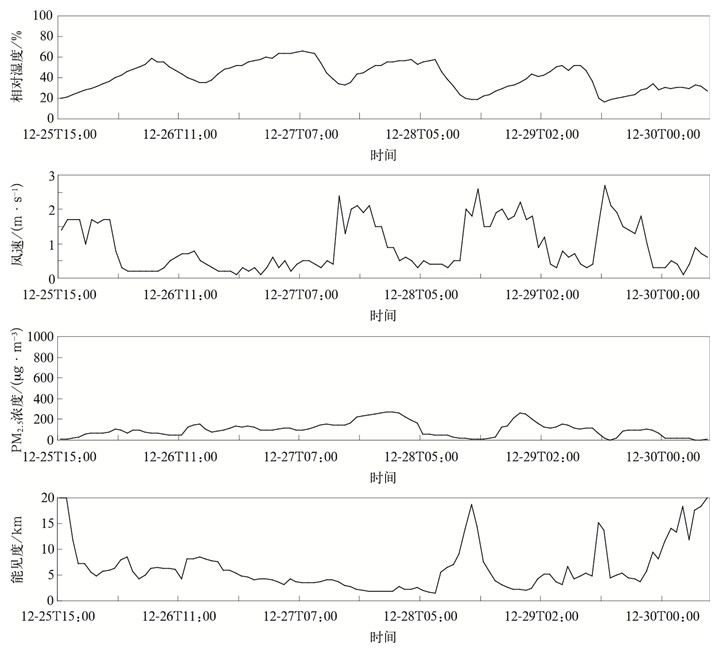

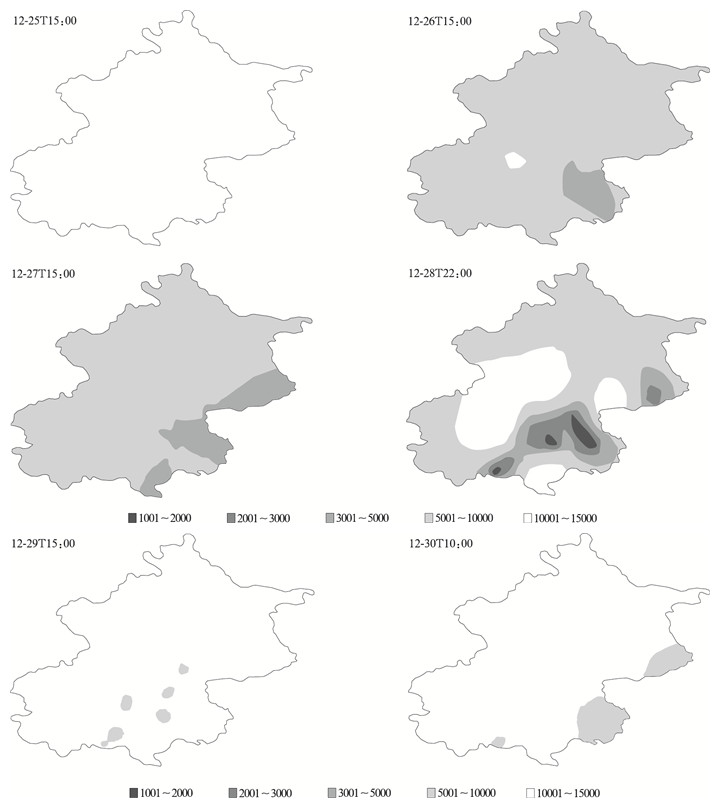

为解释和例证相对湿度、风速与PM2.5浓度对能见度的具体影响, 本文选择近年中持续时间较长的两次不同类型的霾天气过程(图 5~8)进行分析。

|

|

| 图5 2013年1月9日07:00—1月17日10:00霾天气过程 Fig.5 A typical haze event from 0700 BT 9 Jan to 1000 BT 17 Jan in 2013 | |

|

|

| 图6 2013年1月9日07:00—1月17日10:00霾天气过程能见度变化(单位:m) Fig.6 Visibility changes of a typical haze event from 0700 BT 9 Jan to 1000 BT 17 Jan in 2013(unit:m) | |

|

|

| 图7 2014年12月25日15:00—12月30日10:00霾天气过程 Fig.7 A typical haze event from 1500 BT 25 Dec to 1000 BT 30 Dec in 2014 | |

|

|

| 图8 2014年12月25日15:00—12月30日10:00霾天气过程能见度变化(单位:m) Fig.8 Visibility changes of a typical haze event from 1500 BT 25 Dec to 1000 BT 30 Dec in 2014(unit:m) | |

2013年1月9日起北京地区经历了一次霾天气过程。在此次过程中, 考虑到能见度除去自身的日变化规律外均大于80%, 因而认为是一次典型的湿霾天气过程。2013年1月9日07:00能见度为15.8 km, PM2.5浓度为6.00 μg·m-3, 随着相对湿度和PM2.5浓度增加, 能见度逐步下降; 至1月11日01:00能见度达到最低的0.88 km, PM2.5浓度为354.26 μg·m-3, 相对湿度达到93%;随着空气中相对湿度、PM2.5浓度在高值区维持, 能见度持续低于2 km; 至12日11:00气温回升, 午后对流活动相对强盛, 能见度短暂恢复至6.48 km, 此时相对湿度为53%, PM2.5浓度为61.75 μg·m-3; 12日12:00后随着相对湿度的继续增加, 和PM2.5浓度的跃增, 能见度又再次转入低谷, 最低值达到0.72 km, 此时相对湿度为91%, PM2.5浓度为568.12 μg·m-3, 相对湿度达到峰值, 但是PM2.5的浓度已经处于降低阶段(最高峰时达到了631.63 μg·m-3); 随着相对湿度与颗粒物浓度的降低, 能见度波动性增加, 直至1月16日22:00才恢复至观测的阈值20 km, 此时相对湿度为30%, PM2.5浓度为98.35 μg·m-3, 相对湿度达到了最低值, PM2.5浓度处在快速下降阶段。

在整个过程中, 能见度随着相对湿度和颗粒物浓度的日变化特征有所起伏, 但由于长时间平均相对湿度和PM2.5浓度均保持在较高水平, 低能见度现象持续出现。同时, 能见度恶劣时的变化与相对湿度更为同步, 即当高湿度出现时, PM2.5浓度的微弱降低对能见度的改善并不十分明显。

由图 5可以更清楚地了解当次湿霾天气过程相对湿度、风速等气象要素、PM2.5浓度与能见度之间的空间变化规律。由图 6可见, 2013年1月9日07:00北京地区能见度基本大于10 km, 只有南部小部分区域小于10 km。随着相对湿度和PM2.5浓度增加, 北京地区能见度自东南向西北逐步下降; 至1月11日01:00能见度基本低于2~3 km; 随着冷空气南下, 风速增加, 相对湿度与颗粒物浓度迅速降低, 此次湿霾过程趋于结束, 能见度自西北地区开始好转。虽然在霾消散过程中城区仍然存在一些站点能见度恢复较慢, 但整体上北京地区能见度恢复比较迅速, 直至17日09:00相对湿度为45%, PM2.5浓度为11.59 μg·m-3, 能见度自西北向东南方向逐渐恢复至大部分地区超过10 km。

另选取2014年12月25—30日北京经历的一次范围广、持续时间长、影响较为严重而相对湿度较低的一次干霾天气过程。由图 7可见, 2014年1月25—30日相对湿度基本在80%以下, 是比较典型的干霾天气。12月25日15:00能见度为20 km, 相对湿度为20%, PM2.5浓度为7.23 μg·m-3; 虽然相对湿度存在显著的日变化特征, 但由于静稳天气下颗粒物的持续累积增加, 能见度持续下降, 至12月28日00:00达到最低值1.9 km, 此时, 相对湿度为55%, PM2.5浓度为276.57 μg·m-3, 为PM2.5浓度的最高峰; 28日21:00起颗粒物浓度开始有所下降, 但夜间相对湿度增大阻碍了能见度的好转; 29日10:00—11:00受冷空气南下影响, 风速增加, 扩散条件好转, 能见度开始增加, 至30日早上, 干霾天气过程结束, 能见度恢复至18.4 km。此次干霾过程, 相对湿度的日变化特征仍十分明显, 导致了能见度的波动变化, 但PM2.5浓度的变化幅度相较于图 6的湿霾过程更大, 过程中能见度与PM2.5浓度变化特征也更为一致。

图 8显示的典型干霾天气过程中, 能见度恶化的整体情况明显要好于湿霾天气过程(图 6)。2014年12月25日15:00北京地区全区域能见度大于10 km(图 8), 随着相对湿度和PM2.5浓度增加, 北京地区能见度自东南向西北逐渐下降; 28日22:00城区东南部能见度达到最低时, 随着冷空气的渗透, 西北地区能见度已开始好转; 29日15:00此次霾过程趋于结束, 能见度在整个区域内大幅好转, 但城区仍表现为个别站点能见度的恢复速度略慢于其他地区, 此特征也同样出现在图 8的干霾事件中; 直至30日10:00, 相对湿度为27%, PM2.5浓度为5.25 μg·m-3, 能见度自西北向东南方向逐渐恢复至大部分地区超过10 km。

3 小结本文利用现有各类自动气象站观测数据, 对北京地区能见度的影响因子开展定量分析, 并以不同典型霾过程来分析能见度的空间演变过程, 得到以下主要结论:

1) 北京地区月平均能见度最大值出现在5月, 最小值出现在7月。平均能见度日间的最低值多出现在06:00前后, 最高值多出现在16:00前后。除冬季外, 城区站PM2.5浓度两次从波谷升至波峰, 而大气本底站一日中只存在波动性的上升趋势。整体而言, 能见度的周期变化规律与气象条件的变化更为一致, 而与PM2.5浓度的变化规律较为复杂。

2) 2007—2015年北京地区发生低能见度事件的概率为62.14%, 且集中于1~5 km。能见度小于500 m的发生概率为0.30%, 极端低能见度事件所占比例较小。北京地区低能见度事件多由干霾事件造成, 但湿霾事件发生时, 能见度会恶化得更加明显。在干霾事件中, 发生频率最高的是轻微级(51.14%), 发生频率最低的是重度级(8.37%); 在湿霾事件中, 发生频率最高的是重度级(58.20%), 发生频率最低的是轻微级(3.51%)。

3) 根据选取的两次典型霾过程的分析结果, 在湿霾与干霾过程中, 能见度均随相对湿度和颗粒物浓度的日变化特征有所起伏。从霾的发生、发展到结束, 能见度在空间上表现为自东南向西北逐渐转差、自西北向东南逐渐转好的变化规律。所选典型干霾天气过程中, 能见度恶化的整体情况明显要好于湿霾天气过程。

但两次典型霾过程并不足以代表普遍的研究结论。因而需要在下一步工作中继续对霾事件进行大样本分型, 从而能得到更普适的结论。

致谢 感谢北京市气象局信息中心提供数据支持。| [1] | Christine S S, Peter J G. Denver's visibility history. Atmospheric Environment, 1981, 15, (12): 2631–2638. DOI:10.1016/0004-6981(81)90085-8 |

| [2] | Okada K, Isono K. Trends in visibility in the urban atmosphere:a case study in Nagoya. J Meteor Soc Japan, 1982, 60, (2): 777–786. DOI:10.2151/jmsj1965.60.2_777 |

| [3] | 王继志, 徐祥德, 杨元琴. 北京城市能见度及雾特征分析. 应用气象学报, 2002, 13, (特刊): 160–169. |

| [4] | 范引琪, 李二杰, 范增禄. 河北省1960-2002年城市大气能见度的变化趋势. 大气科学, 2005, 29, (4): 526–535. |

| [5] | Chang D, Song Y, Liu B. Visibility trends in six megacities in China 1973-2007. Atmos Res, 2009, 94: 161–167. DOI:10.1016/j.atmosres.2009.05.006 |

| [6] | 黄健, 吴兑, 黄敏辉, 等. 1954-2004年珠江三角洲大气能见度变化趋势. 应用气象学报, 2008, 19, (1): 61–70. DOI:10.11898/1001-7313.20080111 |

| [7] | 刘西川, 高太长, 刘磊, 等. 降水现象对大气消光系数和能见度的影响. 应用气象学报, 2010, 21, (4): 433–441. DOI:10.11898/1001-7313.20100406 |

| [8] | 吴息, 孙朋杰, 刘渝, 等. 基于雾条件下能见度估算的导线覆冰气象模型. 应用气象学报, 2012, 23, (6): 755–762. DOI:10.11898/1001-7313.20120613 |

| [9] | Sloane C S. Visibility trends-Ⅱ Mideastern United States 1948-1978. Atmos Environ, 1982, 16: 2309–2321. DOI:10.1016/0004-6981(82)90117-2 |

| [10] | 赵习方, 徐晓峰. 北京地区低能见度区域分布初探. 气象科技, 2001, 29, (4): 19–22. |

| [11] | 韩毓, 白志鹏, 孙韧. 颗粒物质量浓度对大气能见度水平影响分析. 环境监测管理与技术, 2008, 20, (4): 60–61. |

| [12] | 陈义珍, 赵丹, 柴发合, 等. 广州市与北京市大气能见度与颗粒物质量浓度的关系. 中国环境科学, 2010, 30, (7): 967–971. |

| [13] | 林云, 孙向明, 张小丽, 等. 深圳市大气能见度与细粒子浓度统计模型. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 252–256. DOI:10.11898/1001-7313.20090216 |

| [14] | Covert D S, Charlson R J, Ahlquist N C. A study of the relationship of chemical composition and humidity to light scatter in gbyaerosols. J Appl Meteor, 1972, 11: 968–976. DOI:10.1175/1520-0450(1972)011<0968:ASOTRO>2.0.CO;2 |

| [15] | Cheng M T, Tasi Y I. Characterization of visibility and atmospheric aerosols in urban, suburban, and remote areas. The Science of the Total Environment, 2000, 263, (1-3): 101–114. DOI:10.1016/S0048-9697(00)00670-7 |

| [16] | 施红, 陈敏, 韩晶晶. 上海浦东地区大气能见度的变化特征及影响因子分析. 大气科学研究与应用, 2008, (2): 1–8. |

| [17] | 梁延刚, 胡文志, 杨敬基. 香港能见度、大气悬浮粒子浓度与气象条件的关系. 气象学报, 2008, 66, (3): 461–469. DOI:10.11676/qxxb2008.042 |

| [18] | Bäumer D, Vogel B, Versick S. Relationship of visibility, aerosol optical thickness and aerosol size distribution in an ageing air mass over Southwest Germany. Atmos Environ, 2008, 42, (5): 989–998. DOI:10.1016/j.atmosenv.2007.10.017 |

| [19] | 宋明, 韩素芹, 张敏, 等. 天津大气能见度与相对湿度和PM10及PM2.5的关系. 气象与环境学报, 2013, 29, (2): 34–41. |

| [20] | 苏维瀚, 张秋彭, 沈济, 等. 北京地区大气能见度与大气污染的关系初探. 大气科学, 1986, 10, (2): 138–144. |

| [21] | 宋宇, 唐孝炎, 方晨, 等. 北京市能见度下降与颗粒物污染的关系. 环境科学学报, 2003, 23, (4): 468–471. |

| [22] | 王淑英, 张小玲, 徐晓峰. 北京地区大气能见度变化规律及影响因子统计分析. 气象科技, 2003, 31, (2): 109–114. |

| [23] | 王京丽, 刘旭林. 大气细粒子质量浓度与能见度定量关系初探. 气象学报, 2006, 64, (2): 221–227. DOI:10.11676/qxxb2006.022 |

| [24] | 边海, 韩素芹, 张裕芬, 等. 天津市大气能见度与颗粒物污染的关系. 中国环境科学, 2012, 32, (3): 406–410. |

| [25] | 赵秀娟, 徐敬, 张自银, 等. 北京区域环境气象数值预报系统及PM2.5预报检验. 应用气象学报, 2016, 27, (2): 160–172. DOI:10.11898/1001-7313.20160204 |

| [26] | 颜鹏, 刘桂清, 周秀骥, 等. 上甸子秋冬季雾霾期间气溶胶光学特性. 应用气象学报, 2010, 21, (3): 257–265. DOI:10.11898/1001-7313.20100301 |

| [27] | 吴洪, 邵洁. 北京地区大雾形成的分析和预报. 应用气象学报, 2000, 11, (1): 123–127. |

| [28] | 孟燕军, 王淑英, 赵习方. 北京地区大雾日大气污染状况及气象条件分析. 气象, 2000, 26, (3): 40–42. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2000.03.009 |

| [29] | 中国气象局. 《霾的观测和预报等级》(QX/T113-2010). 2010. |

| [30] | 邱金桓. 北京等地气象能见度的变化特征分析. 大气科学, 1986, 10, (4): 437–442. |

| [31] | 宋艳玲, 董文杰, 张尚印, 等. 北京市城/郊气候要素对比研究. 干旱气象, 2003, 21, (3): 63–68. |

| [32] | Zhang Q H, Zhang J P, Xue H W. The challenge of improving visibility in Beijing. Atmospheric Chemistry and Physics, 2010, 10: 7821–7827. DOI:10.5194/acp-10-7821-2010 |

| [33] | 杜荣光, 齐冰, 胡德云, 等. 杭州市区相对湿度及PM2.5对能见度的影响分析. 南京大学学报(自然科学版), 2015, 51, (3): 473–480. |

| [34] | 白永清, 祁海霞, 刘琳, 等. 武汉大气能见度与PM2.5浓度及相对湿度关系的非线性分析及能见度预报. 气象学报, 2016, 74, (2): 189–199. |

| [35] | 王英, 李令军, 李成才. 北京大气能见度和消光特性变化规律及影响因素. 中国环境科学, 2015, 35, (5): 1310–1318. |

| [36] | 周奕珂, 朱彬, 韩志伟, 等. 长江三角洲地区冬季能见度特征及影响因子分析. 中国环境科学, 2016, 36, (3): 660–669. |

| [37] | 杨军, 李子华, 黄世鸿. 相对湿度对大气气溶胶粒子短波辐射特性的影响. 大气科学, 1999, 23, (2): 239–247. |

| [38] | 颜鹏, 潘小乐, 汤洁, 等. 北京市区大气气溶胶散射系数亲水增长的观测研究. 气象学报, 2008, 66, (1): 111–119. |

| [39] | 于凤莲, 刘东贤, 胡英. 有关气溶胶细粒子对城市能见度影响的研究. 气象科技, 2002, 30, (6): 379–383. |

2018, 29 (2): 188-199

2018, 29 (2): 188-199