2. 中国气象科学研究院, 北京 100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081

IPCC第5次评估报告(AR5)表明,过去100年中,以温度升高为代表的气候变化对我国气候和环境产生了重大影响[1-3]。农业作为保障人类生存最为关键的部分,受到气候变化的严重冲击[4]。气候变化导致温度、辐射、降水等农业气候资源的改变,使现有农业生产不稳定性增加,种植制度、结构、布局等与原有气候资源不匹配,可能造成气候资源的浪费或短缺情况[5-7]。我国东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁以及内蒙古东四盟(赤峰、通辽、兴安、呼伦贝尔),作为气候变化显著区域,过去50年平均增温1.50℃,远高于全球平均增温幅度(0.74℃)[8-9]。东北玉米播种面积占耕地面积的一半,产量占全国玉米的30%[10-11],是我国重要的粮食基地。因此,采取积极的措施应对气候变化,对保障粮食安全具有重要意义。计划到2020年,东北调减非优势区玉米种植面积6.67×105 hm2以上[12]。由此可见,东北地区只有更好地适应气候变化,采取切实可行的途径,如改变玉米的品种布局,才能确保提高作物产量,在此基础上也扩展了局部区域尺度上气候变化对农业影响和适应的案例研究。

当前的玉米品种在气候变暖的影响下会导致生育期缩短,作物干物质累计减少,降水改变也可能成为限制玉米生产的重要因素[13-15]。但通过调整玉米品种布局,如引进生育期较长品种、采用中晚熟品种代替原有早熟品种、扩展种植区域等,可以达到进一步利用气候资源和提高作物产量的目的[10]。在过去50年中,东北玉米的种植北界逐渐向北移动2°左右,界限在52°~53°N之间[16];截至2099年,我国东北大部分地区可种植玉米。玉米晚熟品种种植面积明显扩大,1961—2099年由辽宁南部扩展到大兴安岭中部[17]。在过去几十年中,东北玉米生产潜力呈现出北增南减的趋势,而整体出现增加趋势, 未来的玉米生产潜力整体增加,但具有明显的时空差异[18-19];未来随着温度升高,气候生产潜力虽然不断增加,但各气候资源的不匹配导致气候资源利用率整体下降[17, 20]。

目前针对东北气候变化对玉米的品种布局的影响研究成果较为丰富,分析未来情景下多采用2007年IPCC AR4发布的SRES情景数据。而2013年IPCC AR5发布的RCPs情景数据对极端天气模拟效果更佳[21-22],更适合评估对日变化敏感的农业。因此,采用RCPs情景下RCP4.5(低排放)、RCP8.5(高排放)两种不同排放情景下数据,研究气候变化对东北玉米品种布局的影响,结合生产潜力以及适宜度模型,分析玉米品种布局的变化对农业气候资源利用率的影响。以期为东北地区玉米提供合理的品种选择,提高未来东北玉米生产效率和产量,为积极应对未来的气候变化提供参考。

1 数据与研究方法 1.1 数据本研究气象数据主要分为历史观测数据和情景模拟数据,历史观测数据用于分析玉米现有品种布局和对当前气候资源的利用情况;未来情景模拟数据用于分析未来气候变化下,东北地区玉米的品种的适应和对气候资源的利用情况。

1.1.1 历史观测数据观测数据来自我国东北地区(黑龙江、吉林、辽宁以及内蒙古东四盟)91个气象站逐日气象数据,时间为1961—2010年,包括日平均温度、日最高温度、日最低温度、日降水量、日照时数、实际水汽压等,主要用来分析历史情况下玉米品种布局、生产潜力、气候资源利用率。

1.1.2 情景模拟数据情景模拟数据基于IPCC第5次评估报告中提出的RCP4.5,RCP8.5两种排放情景驱动,采用BCC_CSM区域气候模式[23-24],模拟的2011—2099年逐日气象数据,包括日平均温度、日最高温度、日最低温度、日降水量、净短波辐射、净长波辐射、比湿等,空间分辨率为0.5°×0.5°,采用双线性插值与观测数据统一分辨率,在后期分析中均采用与观测站数据一致的分辨率。其中RCP4.5为温室气体排放与经济均衡发展的低排放模式。RCP8.5为不限制温室气体与经济发展的高排放模式,设定的排放目标为经济发展为最优先。为使未来情景数据更接近真实情况,本文采用气候模拟数据与历史观测数据融合订正结果,订正结果更接近于东北地区的真实情况[25]。用于分析不同气候变化背景下(RCP4.5,RCP8.5)玉米品种和布局、生产潜力、气候资源利用率。

1.2 研究方法 1.2.1 玉米可能生长季的确定通常认为日平均温度稳定超过10℃后,玉米可以正常生长,日最低温度小于2℃玉米停止生长。因此,本文将日平均温度稳定超过10℃的日期作为玉米播种的日期,将日最低温度小于2℃作为玉米可能生长的最迟日期[17, 26]。统计该时段内的活动积温作为不同玉米品种的种植条件。

1.2.2 玉米种植品种分类与各生育阶段热量指标玉米从播种到成熟的生长过程中,需要一定积温,而不同玉米品种所需要积温也不尽相同。计算过程中,根据积温将玉米划分为4个品种:早熟、中熟、中晚熟和晚熟。将每个完整的生育期分为4个阶段:播种-出苗期、出苗-拔节期、拔节-抽雄期和抽雄-成熟期。具体热量指标[20, 27]如表 1、表 2所示。

|

|

表 1 不同品种玉米及各生育阶段热量指标(单位:℃·d) Table 1 Heat index of various maize growing stages(unit:℃·d) |

|

|

表 2 东北玉米三基点温度(单位:℃) Table 2 Three-fundamental-point temperature of maize in Northeast China(unit:℃) |

1.3 生产潜力

本研究采用农业生态区划模型(AEZ)计算玉米生产潜力,AEZ是联合国粮农组织(FAO)基于生态-生理原则开发的计算作物生产潜力的一种方法。到目前为止,已成为国际上比较流行的估算作物气候生产潜力的方法之一。具体方法为依次通过光、热、水资源逐步修正,最终确定由辐射、热量、水资源共同作用下该品种的最高产量。

AEZ计算过程中,不限制肥力、土壤人为管理措施等作物生产条件,只考虑气候状况对农作物产量的影响,结果更能突显出气候变化背景下,不同气象要素对作物不同的影响情况。

分别计算4个阶段每日的生产潜力,最后将每日生产潜力相加得到玉米全生育期的生产潜力, 计算过程和各参数采用前人研究结果[17, 20, 28-29]。

1.4 气候资源利用率 1.4.1 农业气候适宜度为了定量分析东北玉米品种变化后农业气候资源利用的情况,对光、热、水3个最基本要素采用模糊数学方式,建立光照适宜度、温度适宜度、水分适宜度,表达不同资源对玉米的适宜情况,函数取值范围为[0, 1],数值越大,表示作物在该区域内适宜生长,计算方法来源于前人研究成果[17, 30]。

1.4.2 气候资源利用率根据光、热、水3种适宜度,综合评价分析东北地区未来气候变化下玉米的农业气候资源利用率K,K越大,表示玉米对气候资源的利用情况越好。

2 结果与分析 2.1 玉米种植熟型变化未来情景下,晚熟玉米种植面积明显扩大,早熟与不能种植区域缩小(图 1)。历史情景下,晚熟玉米种植界限最北到黑龙江省、内蒙古南部地区、吉林省西部;RCP4.5,RCP8.5情景下,晚熟玉米种植区域北扩至黑龙江省、内蒙古中部地区、吉林省大部分。不能种植区域在未来明显减少,RCP8.5情景下缩减到只有大兴安岭北部地区不能种植玉米。

|

|

| 图1 1961—2099年东北玉米熟型分布 Fig.1 Maize varieties of Northeast China in 1961-2099 | |

2.2 东北地区玉米气候生产潜力变化

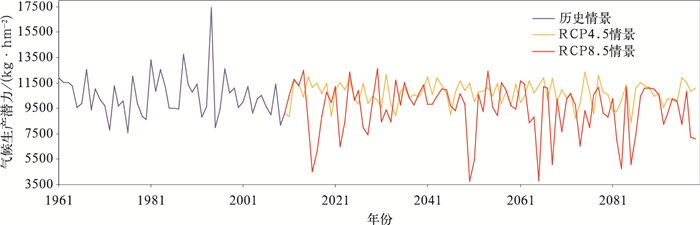

与历史情景年平均10492.54 kg·hm-2的生产潜力相比较,未来情景下,RCP4.5情景下生产潜力最高,为10697.16 kg·hm-2;RCP8.5情景下生产潜力最低,为9410.17 kg·hm-2(图 2)。气候生产潜力空间分布主要表现为高值区域集中在南部地区,在未来情景下,高值区域向北扩展(图 3)。RCP4.5情景下,生产潜力大于9000 kg·hm-2由原来的黑龙江省南部地区扩展到黑龙江省和内蒙古北部地区;RCP8.5情景下,生产潜力大于9000 kg·hm-2区域西部地区缩小,被5001~7000 kg·hm-2区域取代。

|

|

| 图2 1961—2099年东北玉米年平均气候生产潜力 Fig.2 Averaged annual climatic potential productivity of maize of Northeast China in 1961-2099 | |

|

|

| 图3 1961—2099年东北玉米生产潜力及其倾向率分布 Fig.3 Maize climatic potential productivity and its climatic trendency of Northeast China in 1961-2099 | |

RCP4.5,RCP8.5情景下,东北地区生产潜力整体呈增加趋势,分别为49.18 kg·hm-2/(10 a),84.42 kg·hm-2/(10 a),高于历史情景的-6.24 kg·hm-2/(10 a),历史情景情景下,光温生产潜力呈增加趋势,但受水分减少趋势胁迫,导致气候生产潜力呈减少趋势,而未来情景下,水资源均为增加趋势[25],这就导致未来两种情景的气候生产潜力呈现增加趋势。东北地区未来玉米生产潜力增加趋势主要集中在北部和东部地区,其中RCP8.5情景下大兴安岭地区、长白山地区增加最为明显。

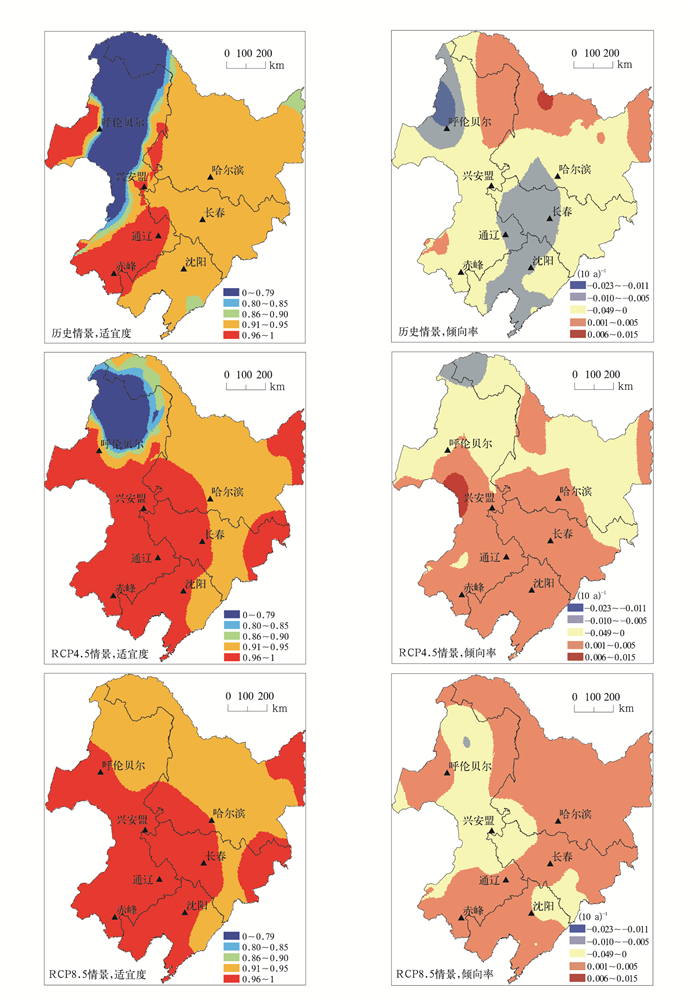

2.3 气候资源利用率 2.3.1 玉米的光照、温度、水分适宜度1961—2099年东北玉米的光照适宜度为最高,均在0.9以上,在未来情景下,光照适宜度均有所提高,高值区域北移,低值区域减少(表 3、图 4~图 6);RCP8.5情景下,东北地区光照适宜度均大于0.9。温度适宜度在未来也有提高,年平均值在未来均提高到0.7以上,历史情景下大兴安岭地区的低值区域在未来被高值代替;RCP8.5情景下,温度适宜度小于0.6区域消失,东北三省大部分地区温度适宜度在0.7以上。水分适宜度在未来则逐渐减少,在未来RCP4.5,RCP8.5情景分别降低约0.12,0.27,分布为从沿海向内陆逐渐减少。

|

|

表 3 1961—2099年东北玉米年平均光照、温度、水分年平均适宜度 Table 3 Averaged annual radiation suitability, temperature suitability and water suitability of maize of Northeast China in 1961-2099 |

|

|

| 图4 1961—2099年东北玉米光照适宜度及其倾向率分布 Fig.4 Maize radiation suitability and its climatic tendency of Northeast China in 1961-2099 | |

|

|

| 图5 1961—2099年东北玉米温度适宜度及其倾向率分布 Fig.5 Maize temperature suitability and its climatic tendency of Northeast China in 1961-2099 | |

|

|

| 图6 1961—2099年东北玉米水分适宜度及其倾向率分布 Fig.6 Maize water suitability and its climatic tendency of Northeast China in 1961-2099 | |

光照适宜度、温度适宜度在未来均呈增加趋势。光照适宜度变化幅度较小,RCP4.5,RCP8.5情景分别为0.0002/(10 a),0.0003/(10 a),增加区域主要集中在东北地区东南部。温度适宜度变化更明显,增速最快的RCP8.5情景为0.011/(10 a),东北地区北部增速较快;RCP4.5情景增速最慢,为0.004/(10 a)。

水分适宜度在未来情景下东北地区北部变化速率较快,RCP4.5情景北部整体有增加趋势;RCP8.5情景下,北部部分区域转换为减少趋势,主要表现在小兴安岭南部、大兴安岭南部、东北地区西部。未来情景下,水分适宜度倾向率增加,但水分适宜度整体减少,出现这种现象的主要原因有两方面:在分析未来情景下水分适宜度变化趋势时,为使趋势更加贴近真实情况,多采用具有长时间序列的站点进行分析,这些站点多呈增加趋势,一部分西部和北部地区因可种植玉米年份有较长时间间断或可种植年份较少,为确保趋势的准确性,并未参与分析,使倾向率呈增加趋势;在分析东北地区整体水分适宜度时,采用所有区域和年份进行分析,可种植年份较少的区域通常情况处在东北地区北部和西部,水分适宜度较小,导致未来东北地区水分适宜度减少情况出现。

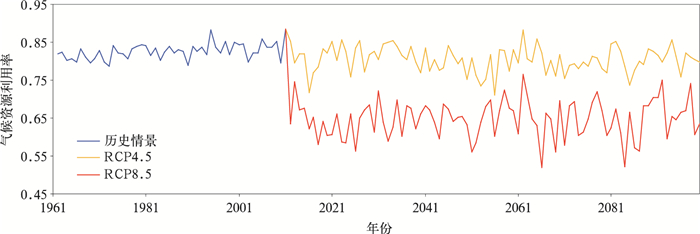

2.3.2 玉米的气候资源利用率RCP4.5,RCP8.5情景气候资源利用率为0.804,0.647,均低于历史情景下0.826的气候资源利用率(图 7)。气候资源利用率的空间分布为自南向北逐渐降低,RCP4.5,RCP8.5情景气候资源利用率K大于0.8区域逐渐南移,面积缩小;RCP8.5情景下K大于0.8区域已消失,大部分被0.2~0.8区域覆盖(图 8)。

|

|

| 图7 1961—2099年东北玉米年平均气候资源利用率 Fig.7 Averaged annual climatic resources utilization of maize of Northeast China in 1961-2099 | |

|

|

| 图8 1961—2099年东北玉米气候资源利用率及其倾向率分布 Fig.8 Maize climatic resource utilization and its climatic tendency of Northeast China in 1961-2099 | |

与历史情景比较,RCP4.5,RCP8.5情景变化情况有所不同。RCP4.5情景变化速率较小,为0.010/(10 a),但空间差异较大,东北地区北部气候资源利用率增高、南部降低明显;RCP8.5情景下呈减小趋势,变化速率为-0.002/(10 a),减小区域主要集中在东北地区东部和西部。

3 结论和讨论研究表明:

1) 1961—2099年东北地区可种植玉米区域扩大明显,因热量不足导致不能种植玉米区域明显缩小,在未来不同情景下,不能种植区域大都缩减至大兴安岭地区,RCP8.5情景下不能种植玉米区域减少更为明显;原早熟、中熟等品种可被更高级品种所代替,未来晚熟玉米的种植面积在东北地区占主导地位。

2) 1961—2099年东北玉米的气候生产潜力整体为南高北低,RCP4.5情景下比历史情景增加约204.62 kg·hm-2,RCP8.5情景下比历史情景减少约1082.37 kg·hm-2,生产潜力变化速率最慢为历史情景。

3) 1961—2099年东北玉米光适宜度最高,均在0.9以上,且未来有所增加;温度适宜度在未来也呈增加趋势,RCP8.5情景增长更快;水分适宜度在未来下降明显,RCP8.5情景下降至最低,为0.48。

4) 历史情景期间玉米的气候资源利用率最高,RCP8.5情景在水分限制情况下,气候资源利用率明显降低。RCP4.5情景在辐射、热量适宜度升高和水分适宜度下降的综合影响下,下降幅度较小。

本文采用两种计算方法分析未来气候变化东北玉米品种的影响情况,结果与前人研究也较为类似。何永坤等[31]分析了1980—2006年东北三省玉米气候生产潜力为10581~16530 kg·hm-2,与本研究同时间、同区域得出的结果11506 kg·hm-2结果较为吻合。徐延红[20]采用AR4发布的A1B数据研究的东北三省2010—2099年玉米生产潜力为11173 kg·hm-2,与本研究的10698 kg·hm-2也较为接近。袁彬[17]分析2011—2040年吉林省玉米的气候资源利用率为0.5~0.7,与本研究结果中RCP8.5情景下的0.65类似。本研究采用的是情景数据与AEZ、隶属函数数学模型相结合方式分析玉米对气候资源的利用情况,采用区域气候模式模拟情景数据,虽然气候模式考虑了诸多因素,但仍有误差,且气候变化不确定性也影响研究结果。

| [1] | Stocker T, Qin D, Plattner G, et al. IPCC, 2013:Climate Change 2013:The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Computational Geometry, 2013: 710–719. |

| [2] | 刘彦随, 刘玉, 郭丽英. 气候变化对中国农业生产的影响及应对策略. 中国生态农业学报, 2010, 18, (4): 905–910. |

| [3] | 周广胜, 何奇瑾, 汲玉河. 适应气候变化的国际行动和农业措施研究进展. 应用气象学报, 2016, 27, (5): 527–533. DOI:10.11898/1001-7313.20160502 |

| [4] | 宁晓菊. 气候变化下我国主要粮食作物种植环境适应性研究. 开封: 河南大学, 2016. |

| [5] | 钱凤魁, 王文涛, 刘燕华. 农业领域应对气候变化的适应措施与对策. 中国人口·资源与环境, 2014, 24, (5): 19–24. |

| [6] | 郭建平. 气候变化对中国农业生产的影响研究进展. 应用气象学报, 2015, 26, (1): 1–11. DOI:10.11898/1001-7313.20150101 |

| [7] | 吴玮, 景元书, 马玉平, 等. 干旱环境下夏玉米各生育时期光响应特征. 应用气象学报, 2013, (6): 723–730. DOI:10.11898/1001-7313.20130609 |

| [8] | 赵春雨, 任国玉, 张运福, 等. 近50年东北地区的气候变化事实检测分析. 干旱区资源与环境, 2009, 23, (7): 25–30. |

| [9] | Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2007: Synthesis Report, 2007. |

| [10] | 刘志娟, 杨晓光, 王文峰, 等. 全球气候变暖对中国种植制度可能影响Ⅳ.未来气候变暖对东北三省春玉米种植北界的可能影响. 中国农业科学, 2010, 43, (11): 2280–2291. DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2010.11.011 |

| [11] | 赵锦, 杨晓光, 刘志娟, 等. 全球气候变暖对中国种植制度的可能影响Ⅹ.气候变化对东北三省春玉米气候适宜性的影响. 中国农业科学, 2014, 47, (16): 3143–3156. DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2014.16.003 |

| [12] | 穆佳, 赵俊芳, 郭建平. 近30年东北春玉米发育期对气候变化的响应. 应用气象学报, 2014, 25, (6): 680–689. DOI:10.11898/1001-7313.20140604 |

| [13] | 刘丹, 张佳华, 孟凡超, 等. 不同水分和增温处理对东北玉米生长和产量的影响. 生态学杂志, 2013, 32, (11): 2904–2910. |

| [14] | 孙家民, 黄朝迎. 中国农业气候年景的评估及预测. 应用气象学报, 2005, 16, (增刊Ⅰ): 111–115. |

| [15] | 魏瑞江, 宋迎波, 王鑫. 基于气候适宜度的玉米产量动态预报方法. 应用气象学报, 2009, 20, (5): 622–627. DOI:10.11898/1001-7313.20090514 |

| [16] | 王培娟, 韩丽娟, 周广胜, 等. 气候变暖对东北三省春玉米布局的可能影响及其应对策略. 自然资源学报, 2015, 30, (8): 1343–1355. DOI:10.11849/zrzyxb.2015.08.009 |

| [17] | 袁彬. 气候变化下东北春玉米气候生产潜力及农业气候资源利用率. 北京: 中国气象科学研究院, 2012. |

| [18] | 钟新科, 刘洛, 宋春桥, 等. 1981年至2010年中国东北地区春玉米气候潜力时空变化分析. 资源科学, 2012, 34, (11): 2164–2169. |

| [19] | 杜国明, 张露洋, 徐新良, 等. 近50年气候驱动下东北地区玉米生产潜力时空演变分析. 地理研究, 2016, 35, (5): 864–874. |

| [20] | 徐延红. 东北玉米适应气候变化措施对农业气候资源利用率的影响评估. 北京: 中国气象科学研究院, 2014. |

| [21] | 赵宗慈. 为IPCC第五次评估报告提供的全球气候模式预估. 气候变化研究进展, 2009, 5, (4): 241–243. |

| [22] | 刘彩红, 余锦华, 李红梅. RCPs情景下未来青海高原气候变化趋势预估. 中国沙漠, 2015, 35, (5): 1353–1361. DOI:10.7522/j.issn.1000-694X.2014.00138 |

| [23] | 董敏, 吴统文, 王在志, 等. BCC_CSM1.0模式对20世纪降水及其变率的模拟. 应用气象学报, 2013, 24, (1): 1–11. DOI:10.11898/1001-7313.20130101 |

| [24] | 周鑫, 李清泉, 孙秀博, 等. BCC_CSM1.1模式对我国气温的模拟和预估. 应用气象学报, 2014, 25, (1): 95–106. DOI:10.11898/1001-7313.20140110 |

| [25] | 初征, 郭建平, 赵俊芳. 东北地区未来气候变化对农业气候资源的影响. 地理学报, 2017, 72, (9): 1248–1260. |

| [26] | 孙卫国. 气候资源学. 北京: 气象出版社, 2008. |

| [27] | 王培娟, 梁宏, 李祎君, 等. 气候变暖对东北三省春玉米发育期及种植布局的影响. 资源科学, 2011, 33, (10): 1976–1983. |

| [28] | 刘记. 基于AEZ模型的我国棉花气候生产潜力研究. 开封: 河南大学, 2010. |

| [29] | 魏瑞江, 宋迎波, 王鑫. 基于气候适宜度的玉米产量动态预报方法. 应用气象学报, 2009, 20, (5): 622–627. DOI:10.11898/1001-7313.20090514 |

| [30] | 王丽, 李阳煦, 王培法, 等. 基于生态位和模糊数学的冬小麦适宜性评价. 生态学报, 2016, 36, (14): 4465–4474. |

| [31] | 何永坤, 郭建平. 基于实际生育期的东北地区玉米气候生产潜力研究. 西南大学学报(自然科学版), 2012, 34, (7): 67–75. |

2018, 29 (2): 165-176

2018, 29 (2): 165-176