2. 福建省气象台, 福州 350002;

3. 陕西省气象台, 西安 710014;

4. 贵州省气象台, 贵阳 550002

2. Fujian Meteorological Observatory, Fuzhou 350002;

3. Shaanxi Meteorological Observatory, Xi'an 710014;

4. Guizhou Meteorological Observatory, Guiyang 550002

现代天气预报业务以预报的精细化与智能化为显要特征。随着数值预报技术的快速发展,数值预报模式产品(以下均简称模式产品)对大气环流演变的预报能力已超过预报员的主观经验判断,时效越长,这一优势越明显[1-2]。模式产品已成为现代天气预报基础,涵盖了临近、短时、短期、中期到延伸期的各个时段[3-5]。但目前阶段预报员的主观经验在预报制作过程中依然起主导作用[6]。精细化的气象预报需要预报员从海量的高时空分辨率的客观预报产品中迅速提取有效信息,并依靠对天气概念模型的构建、模式预报的理解进行可能的主观集成和订正,进而完成预报产品加工制作[7]。如何帮助预报员在短时间内实现对海量高时空分辨率产品的高效访问与应用,在确保预报产品质量的同时有效提高预报员工作效率,成为预报平台研发的重点任务。

目前,我国智能网格预报业务中国家级指导产品主要包括降水、气温、风向风速、相对湿度、云量等基础气象要素以及灾害性天气预报等17类产品。从业务运行现状看,预报产品之间不协调的问题十分突出:一方面,气象要素之间没有建立起相互关联;另一方面,相同要素在不同时间段的预报产品存在差异。产品之间的不协调会给政府和公众的服务造成困扰,甚至会影响政府决策部门的判断,给国民经济造成重大损失。

因此,预报平台需要在对大量历史实况数据综合统计分析的基础上,结合预报员经验研发智能、高效的客观处理方法,从而确保预报产品的协调性。国家气象中心联合福建、陕西、贵州等省气象局,参照国内外网格预报平台的开发经验,开展基于MICAPS4的智能网格预报平台研发工作。

1 需求分析 1.1 原有预报平台面临的问题我国自2013年起开展精细化格点预报业务,研发了基于MICAPS3.2(Meteorological Information Comprehensive Analysis and Processing System Version 3.2,人机交互气象信息处理和天气预报制作系统)的格点编辑平台,并于2013年7月在全国试点省投入业务运行[8]。随着精细化预报服务需求的增加,预报产品种类更加多样化,时空分辨率显著提高,数据规模呈爆发式增长[9],原有预报平台出现业务瓶颈,主要体现在以下两方面:①气象大数据支持能力欠缺。精细化气象网格预报业务发展所需的海量高分辨率数据给业务系统存储和应用带来巨大压力。我国精细化预报业务中,国家级指导产品每日单时次产生的数据量大约为2 GB,省级定时制作预报产品、融合产品和逐时滚动更新产品每日产生大约30 GB数据量。省市区级用户直接获取、加载及分析耗时较长,严重影响预报制作时效。此外,国省两级间大体量数据的反复流转造成网络和存储资源的浪费。②预报编辑工具综合编辑能力不足,缺乏智能、高效客观方法集成。原有平台虽然提供了画刷、等值线修改等编辑工具,但这些编辑工具与目前预报员的预报方式及预报思路严重不匹配,从而增加了预报员对于平台的学习成本。随着精细化格点预报在要素种类、时间分辨率以及空间分辨率的不断提升,原有平台无法满足预报员高效快捷编辑的需求,并且预报结果之间的协调一致性处理方案欠缺,无法保证预报结果的连续性及正确性。

1.2 国外预报平台简介目前,国外气象发达国家(如美国、澳大利亚等)分别建立了相对成熟的网格预报业务系统。高级天气交互预报系统(Advanced Weather Interactive Processing SystemⅡ,AWIPSⅡ)是美国国家天气局(National Weather Service,NWS)现代化天气业务的重要组成部分。AWIPSⅡ于2005年启动开发,2016年实现业务化应用。其中,图形化预报编辑系统(Graphical Forecast Editor,GFE)是AWIPSⅡ的网格预报编辑系统,主要负责高分辨率模式产品的显示分析,并提供丰富的图形化编辑工具供预报员对背景场进行编辑制作,最终输出网格预报产品, 进而转化为文字、图形等预报产品[10]。GFE提供两种智能化的工具将预报员经验快速融入到预报结果中,即智能初始化工具和智能编辑工具。智能初始化工具主要用于高分辨率数据集的整合及处理,制作更符合当地特点的初始化网格场。智能编辑工具提供多种智能化编辑方法用于快速制作格点预报,并对不同要素的预报结果进行协同,确保各种要素预报产品的一致性。

澳大利亚气象局将GFE用于临近预报业务中,除给预报员提供编辑指导产品的工具外,还基于本地天气概念模型研发了大量智能工具,包括平滑、增减、插值、合成、平移、区域操作、地形效应修正、降水类型判断等编辑和订正工具,大约80~90种;制作衍生产品业务程序包括生成火险指数、灾害性天气指数等,大约30~40种[11-12]。

1.3 设计要求MICAPS4智能网格预报平台需建设成省市区级预报员制作与发布本省辖区范围内基本要素和灾害性天气落区等网格预报产品的综合性平台,要满足以下3个方面要求:①实现对智能网格预报完整业务流程的支持。平台需要支持高分辨率客观产品的快速显示分析、便捷的网格预报制作以及高质量的产品输出。运用高性能的分布式内存对象缓存、格点场预处理等技术提高客户端数据访问效率;充分发挥客户端硬件性能,利用MICAPS4高性能渲染引擎提升高时空分辨率数据应用效率,为预报员提供到达即可见的快速数据访问服务。②面向智能化方向发展。深入分析预报员制作思路,将预报专家总结的宝贵经验模型化,将常用的主客观预报方法集成到平台中,基于主客观融合算法研发智能化预报编辑工具,从而帮助预报员提高工作效率;基于历史实况数据综合统计分析结果,结合预报专家经验开展要素一致性处理方法研发,实现网格气象要素、时间、空间的自动协调和关联订正,提高网格预报产品质量。③加强预报平台开放性。考虑不同区域本地化业务需求和气候背景等因素的差异,应在满足国省两级基本预报业务需求的基础上,增强平台框架的可扩展性,提供开放灵活的二次开发接口,以满足不同用户个性化定制需求。

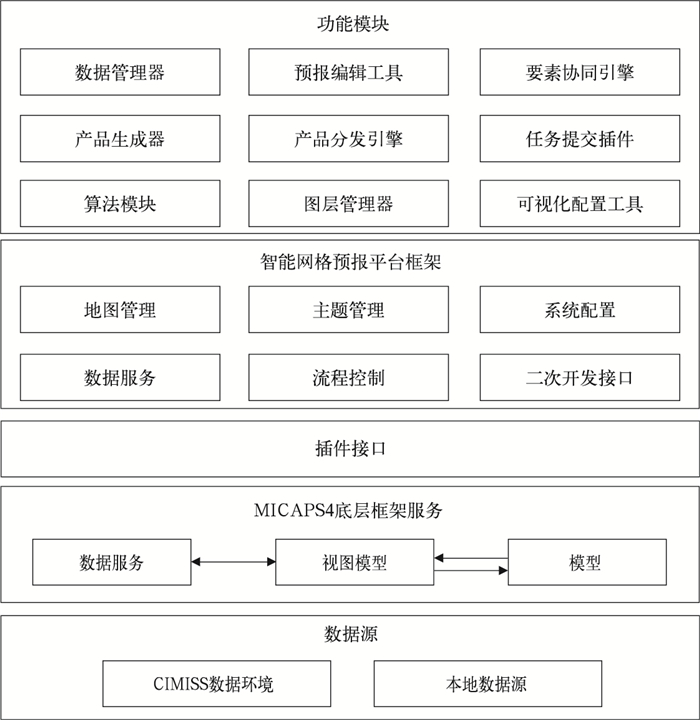

2 平台框架及主要功能 2.1 基于MICAPS4的应用框架智能网格预报平台的核心任务是对高分辨率背景场进行快速显示分析,并提供给预报员高效快捷的预报编辑工具,最终输出数字化预报产品。针对智能网格预报业务特点及专业版用户的特殊需求,基于MICAPS4底层框架服务进行了智能网格预报专业版本的框架订制和模块开发。平台框架采用模型-视图-视图模型(model-view-viewmodel, MVVM)设计模式,实现业务逻辑与视图的分离。通过对各子功能模块的划分,降低模块之间的耦合度,具有良好的可扩展性,能够有效降低系统复杂度和开发成本。

平台继承MICAPS4的微内核组件服务、高性能渲染引擎和开放式插件扩展管理等优良特性,实现面向智能网格预报的业务编排、智能编辑和算法集成。MICAPS4底层框架定义了矢量、栅格和格点3种数据模型,实现了对数据内存组织的规范化管理。平台利用格点数据模型,将格点编辑和等值线反演算法应用于全部格点类数据中,并复用格点类数据统一的渲染模式;利用框架提供的矢量数据模型,实现了对风场预报编辑的支持。利用底层框架中的用户界面管理组件,实现预报编辑工具和图层管理组件的定义。基于MICAPS4框架中的服务总线和GIS功能,开发了地理信息数据提取、日志记录以及编辑撤销等功能(图 1)。

|

|

| 图1 基于MICAPS4的应用框架 Fig.1 The application framework based on MICAPS4 | |

2.2 主要功能 2.2.1 界面布局

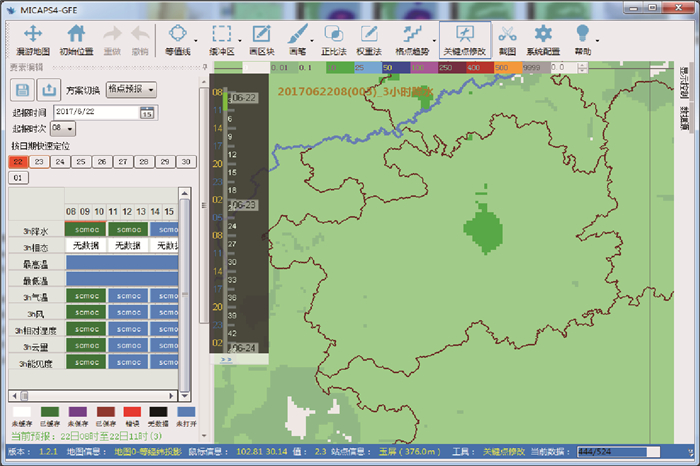

MICAPS4客户端主要侧重气象数据的综合分析与显示。与其侧重点不同,智能网格预报平台旨在为预报员提供多要素、多时效的高分辨率格点数据显示分析,并支持基于图形化方式进行预报产品快捷制作。因此,参照国内外优秀功能界面,平台在MICAPS4基础上进行了界面订制。平台客户端界面采用扁平化设计风格,为用户提供数据显示、预报编辑和产品输出等功能的统一图形化用户接口。平台主界面布局如图 2所示。

|

|

| 图2 平台主界面布局 Fig.2 Main interface layout | |

数据管理器:实时监控服务器上的网格预报数据到达状况并进行异步下载、解码。根据不同岗位的预报场景提供灵活可配置的预报方案,同时提供数据检索浏览、背景场选取和产品分发等功能。数据管理器左侧一列显示要素名称,上面一行显示预报时段,每个单元格代表该要素在某个预报时效上的数据,点击任意单元格即可在地图窗口显示出其对应的数据。单元格中的文字显示当前背景场的数据源,用不同颜色表示数据到达、缓存及修改状态。此外,平台还提供按日期快速定位按钮,方便用户迅速切换到指定日期的数据。

工具栏:根据用户行为习惯,针对不同的要素预报场景给出推荐预报员常用的预报编辑工具,并对不相关的工具进行隐藏。此外,还提供漫游地图、初始位置、系统配置等系统基础工具。

地图窗口:提供基础的地理信息功能,包括地图漫游与缩放、投影参数设置、初始中心位置设置、按照比例尺进行分级显示以及地县级边界和站点信息的叠加显示。

时间轴:主要用于单个预报时段的快速定位或多个连续预报时段综合选取。针对不同要素选择多个时间段可进行不同计算,如对于降水能够进行多个时段累加计算,对于温度可以分析得到几个时段的温度平均值、最大值和最小值。

状态栏:显示版本信息、地图投影信息、鼠标位置信息、网格值、站点信息和工具使用信息,同时还提供要素一致性处理进度显示以及黑白背景主题切换功能。

2.2.2 数据显示预报员对不同要素数据显示的样式有不同的需求。如在定量降水预报(quantitative precipitation forecasts, QPF)降水预报中,预报员习惯采用等值线分析或填色的方式显示;对于温度要素除了用填色方式显示,还要求显示出关键点的具体数值;而对于风场要素则更多采用风向杆或流线方式显示。针对不同专业用户的需求,平台可视化程序提供格点值、关键点、等值线、栅格、位图以及矢量场动态流线显示等多种显示方式,既可以进行格点场整场显示,也可以按照单省地理信息边界显示。所有显示方式均以图层方式组织管理,不同的显示方式可以进行叠加,显示的样式和色标可以通过外部配置文件修改。此外,根据业务场景不同,平台提供黑白主题风格,可通过一键切换实现各个弹窗以及地图要素的配色切换。

2.2.3 预报编辑工具在传统的基于站点的城镇天气预报业务中,预报员主要对降水、温度、风向风速和天气现象进行主观订正,其他要素基本采用客观预报结果。目前,我国智能网格预报业务涉及的要素包括降水、温度、风、相对湿度等共17个,预报空间分辨率为5 km,时间分辨率为3 h,最长预报时效为240 h。在短时间内对如此之多的数据进行逐一主观分析订正,并确保输出产品之间的协调一致性,对于预报员都难以完成。平台针对不同要素预报产品显示特点,综合预报员的制作思路,集成主客观融合算法进行智能化的预报编辑工具的研发。

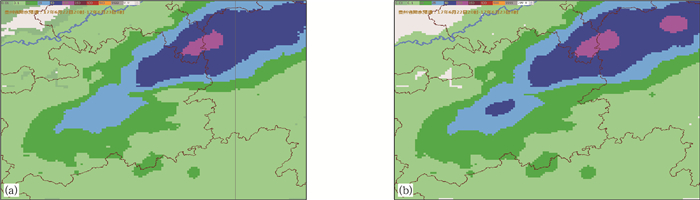

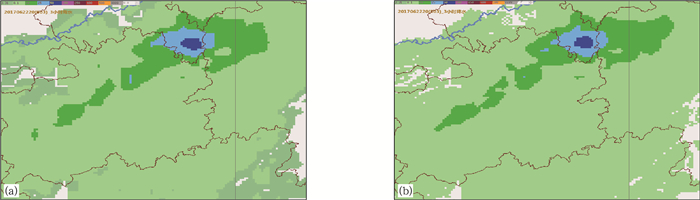

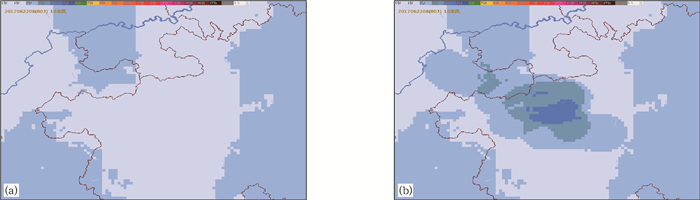

以定量降水预报为例,预报员主观经验主要体现在大尺度降水天气系统的分析和预报,但它缺少客观定量计算,不能清楚分辨局地中小尺度暴雨。高分辨率模式预报能够帮助预报员建立各种中小尺度天气的预报概念模型,并提供接近真实的定量降水预报精细化特征。预报员的主观作用主要体现在对总体趋势的把控,在细节上处理方面往往模式产品更优[13-15]。为帮助预报员在模式资料的基础上快速充分发挥其主观优势,平台基于降水时间差分方法开发了智能化降水预报编辑工具。如果预报员要制作某日夜间12 h的降水预报,首先选中20:00(北京时,下同)—次日08:00时段,系统将3 h时段降水量累加得到12 h降水量,同时在地图上生成累加场等值线。然后,预报员利用编辑工具对累加场的落区分布和总降水量进行调整,可利用传统基于等值线的编辑工具进行增加、修改、删除、移动、复制等操作,也可以利用画刷、图章等工具进行基于格点的编辑,或对单个关键点进行微调,调整后的结果按照原背景场各时段所占比例自动返回到3 h格点场(如果原背景场无降水,预报背景场出现降水则按照所选时段进行平均分配)。这样,原本需要编辑4个降水格点场的工作,只需要通过编辑1个累加场即可完成。同时,预报员修改降水产品后,平台的要素一致性处理模块会按照一定规则对关联时次的相态、相对湿度和云量等其他要素进行一致性处理。图 3、图 4分别显示了2017年6月22日20:00的12 h累加场降水预报修改后,对应的3 h时效降水预报场的变化情况。该方法使预报员在对总过程降水量及落区分布的把控上继续发挥主观优势,同时保留了数值模式产品中接近真实的定量降水预报精细化特征,确保产品间的一致性,提高了预报员的工作效率。

|

|

| 图3 2017年6月22日20:00 12 h降水预报订正前后对比 (a)订正前, (b)订正后 Fig.3 Comparison of 12 h precipitation forecast before and after revision at 2000 BT 22 Jun 2017 (a)before revision, (b)after revision | |

|

|

| 图4 2017年6月22日20:00 3 h降水预报订正前后对比 (a)订正前, (b)订正后 Fig.4 Comparison of 3 h precipitation forecast before and after revision at 2000 BT 22 Jun 2017 (a)before revision, (b)after revision | |

考虑到大部分地市级预报员对站点预报的订正具有正技巧,为了融合预报员这一主观优势,同时考虑格点站点的一致性,平台实现了基于关键点的订正工具。其中,关键点可以是精细化城镇报站点,也可以是自定义。根据目前业务需要,关键点值由网格场按照临近点优先的原则(同等距离情况下取东北方向的格点值)得到,该方法有待后续完善。用户进行关键点修改后,关键点值返回网格场。

此外,平台还集成多种数学方法,开发了基于格点的预报编辑的工具,包括正比法、权重法、缓冲区、多边形等,提供对区域格点的定值修改、增量修改等功能。图 5显示了利用缓冲区工具对2017年6月22日08:00起报的10 m风速订正前后的情况。

|

|

| 图5 缓冲区工具订正2017年6月22日08:00起报的10 m风速前后对比 (a)订正前, (b)订正后 Fig.5 Comparison of 10 m wind speed forecast at 0800 BT 22 Jun 2017 using the buffer tool (a)before revision, (b)after revision | |

2.2.4 产品输出

智能网格预报产品以MICAPS4第4类文件格式在本地存储,首先需要按照GRIB2编码规范进行编码之后再进行分发,分发地址路径可以根据需要灵活配置。同时,为满足并轨运行的精细化城镇预报业务需求,平台还提供由网格预报产品自动生成相应的站点预报产品并进行分发。

此外,随着预报要素种类的增加,网格预报产品每个时次的数据量也大幅度增加。不同地区对于网格预报的订正能力不同,预报业务需求也不同,如对于降水预报,某省只对72 h的产品进行订正,其他均认可国家指导产品;或某省基本不发生沙尘天气,无需制作沙尘产品等。如果继续沿用以往上传全要素、全时效的方式不仅浪费了大量网络资源,也加重了用户和服务器的负担。因此,平台设计了消息控制码,省级用户可以根据本地网格预报业务实际需求对每个要素、任意时效的产品提交任务进行设置。

3 关键技术 3.1 数据预处理技术目前,在我国智能网格预报业务中,产品主要包括降水、温度、日最高温度、日最低温度、相对湿度、云量、10 m风和能见度等基础要素产品,雷暴、雷暴大风、冰雹等强对流预报产品以及雾、霾、沙尘等环境预报指导产品。

旧版格点编辑平台在面临高时空分辨率的网格预报产品时,会出现打开文件长时间无响应、漫游或缩放地图时卡顿严重等问题。由于智能网格预报产品数据量大,考虑到网络资源限制,数据前处理程序对原始GRIB2数据按照各省设置的格点场范围进行裁剪处理,存储在CIMISS(China Integrated Meteorological Information Service System,全国综合气象信息数据共享系统)数据环境中。国家气象信息中心为每个省设置了账户,部署在省市区气象台的智能网格预报平台数据前处理程序使用本省的账户登录获取相关指导产品。平台的数据预处理程序具备标准GRIB2数据的解码功能,可以根据用户设置的区域范围对数据进行裁剪,并能对不同空间分辨率的产品进行升降尺度处理。同时,平台采用高性能的分布式内存对象缓存系统,通过在内存中缓存数据和对象来减少文件读写次数,支持多线程并发处理,有效地提高系统性能,改善了用户体验。

3.2 温度极值订正方法在温度预报方面,现有的客观预报产品已经达到很高水平[16]。但对于某些地形特殊点,往往还需要预报员的主观经验进行辅助订正。如果要求预报员逐时效对这些点进行订正不仅耗时费力,而且最终输出的产品可能与24 h的最高温度、最低温度预报产品结果不一致。在我国传统精细化城镇预报业务中,预报员对温度预报的订正能力主要体现在对站点24 h最高温度、最低温度的订正上。因此,平台集成了温度极值订正方法,即基于24 h最高温度、最低温度对3 h温度时间序列进行调整,该方法同样适用于对1 h温度的订正。

由于各个地区的气候情况存在差异,需要事先设定好相关的预设值。平台预设值以参数方式写在配置文件中,主要包括24 h最高温度、最低温度,3 h定时温度序列极大值、极小值,某地区某日中最高温度、最低温度分别出现的时间,3 h温度极大值与24 h最高温度之差的最大值,3 h温度极小值与24 h最低温度之差的最大值,24 h温差的最小值。整个流程总体上分为3步:①判断24 h最高温度是否大于最低温度,且相差不小于预设值。②3 h定时温度极大值、极小值分别保留1个,如果超过1个则进行平滑处理。③协调24 h最高温度、最低温度和3 h定时温度,主要处理要点如下:计算3 h定时温度序列的平均值,24 h最高温度、最低温度的平均值,如果二者不等,则对定时温度整体挪动,使二者相等;如果24 h最高温度小于定时温度序列的极大值,针对大于平均值的定时温度按比例压缩;如果24 h最低温度大于定时温度序列的极小值,针对小于平均值的定时温度按比例压缩;如果24 h最高温度与定时温度序列极大值之差大于预设值,针对大于平均值的定时温度按比例拉伸;如果24 h最低温度与定时温度序列极小值之差大于预设值,针对小于平均值的定时温度按比例拉伸。

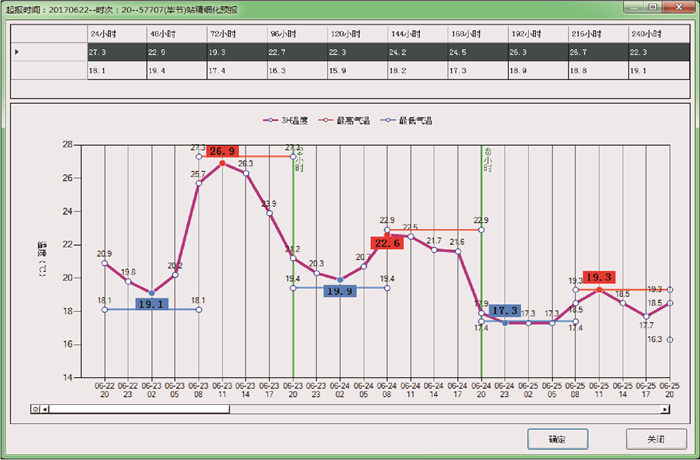

平台中单点温度极值订正窗口如图 6所示,其中红色横线代表 24 h最高温度,蓝色横线代表 24 h最低温度,折线为3 h定时温度。通过拖动红色和蓝色横线即可实现对定时温度序列的拉伸或压缩,确保3 h定时温度的极大值、极小值不会超过所在日最高温度、最低温度。该功能既发挥了预报员对温度的主观订正能力,也帮助预报员有效提高了工作效率,同时确保了温度预报产品之间的时间一致性。

|

|

| 图6 2017年6月22日20:00单点温度极值订正 Fig.6 Single point temperature sequence revision at 2000 BT 22 Jun 2017 | |

3.3 要素一致性处理

不同的预报要素间存在一定关系,当某个要素发生改变时,其相关要素也需按照一定规则改变,以保证数据一致性。如果要求预报员在有限时间内逐要素、逐时效订正这些产品几乎难以实现。一方面,预报员对降水和温度要素具有良好的主观订正能力,而对于相对湿度、云量等要素尚缺乏经验;另一方面,网格预报产品精细化程度很高,预报员手工绘制一个线条,可能与实际的范围差距几十千米。为解决这些问题,平台在大量历史实况数据统计分析结果的基础上,同时借鉴一些数据质量控制方法[17],进行了要素协同结构的设计以及一系列要素一致性处理方法开发。

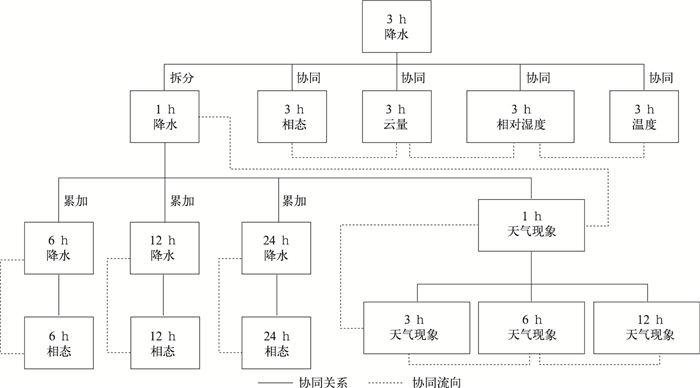

图 7为要素协同结构树,虚线表示协同的流向,即协同按照该顺序进行,执行至每个节点时会调用相应的算法进行数据协同,直至完成。为方便调用,平台内置部分常用的协同结构树,如1 h降水量累加至3 h,6 h,12 h,24 h降水量的树,当需要进行降水量的累加时,只需将该树加入相应的节点即可。当根要素数据发生改变时,触发整棵树的协同,协同方向为从上到下,从左到右。

|

|

| 图7 要素协同结构 Fig.7 Element synergies structure | |

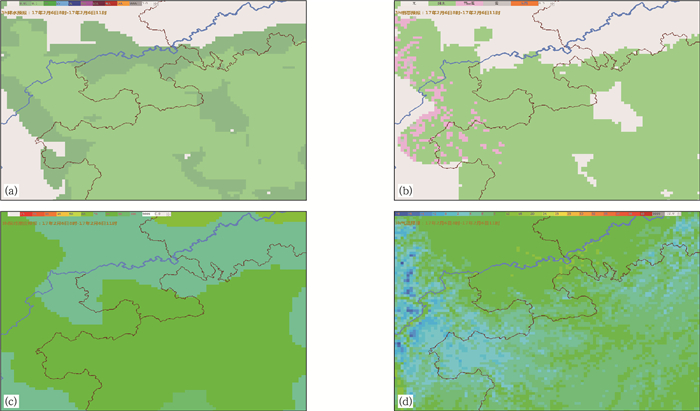

以降水、相态、相对湿度、温度4个要素为例,当预报员对降水量进行订正之后,相态结合降水量值和温度值进行一致性处理,相对湿度也按照既定规则变化;当预报员订正温度要素后,平台结合降水量和温度两个要素进行相态要素一致性处理。图 8显示了对我国某地区2017年2月6日08:00的3 h降水、相态、相对湿度和温度进行要素一致性处理之后的结果,由图 8可见,4个要素预报产品的总体趋势基本一致。要素一致性处理方法的引入帮助预报员大大节省了制作时间,并确保了不同要素之间的产品一致性。

|

|

| 图8 2017年2月6日08:00 3 h降水(a)、相态(b)、相对湿度(c)和温度(d)一致性处理结果 Fig.8 Synergistic results of precipitation(a), phase(b), relative humidity(c) and temperature(d) at 0800 BT 6 Feb 2017 | |

3.4 基于规则集的天气现象生成

在传统的对公众气象服务中,一般需要提供天气现象、气温、风向、风速等信息,其中天气现象往往是公众最为关注的信息。智能网格预报提供降水、温度、相对湿度、云量等多要素数字化的网格预报产品,如何由这些预报产品提取得到未来某时段的天气现象信息,并由此生成传统站点、文字等衍生产品运用到预报服务中是系统需要解决的重要问题。

平台在对大量预报服务产品进行归纳分析的基础上,考虑多要素、多时段的组合,进行了由基础要素生成天气现象规则决策树的设计。按照目前传统精细化城镇天气预报的服务需求,将24 h内的天气现象分为前12 h与后12 h,将天气现象描述生成分为云状(晴、多云、阴)、降水(含对流天气)和环境天气3个部分。业务选取了22个预报服务常用的天气现象,设定了12 h内每种天气现象对应网格要素应满足的规则集。如雷阵雨的判定条件为12 h内任意时段降水量预报大于0.0 mm,且雷暴预报编码为4。在一个时段内多个天气现象出现时,取优先级别最大的天气现象作为该时段的天气现象。其优先级别如表 1所示。

|

|

表 1 天气现象优先级 Table 1 Weather phenomenon priority |

4 业务应用

MICAPS4智能网格预报平台以安装包的形式发布,解压后双击运行可执行程序,根据安装界面提示操作即可完成安装。推荐使用Windows 7及以上64位操作系统。为适应各省地市气象台的本地化需求,系统为用户提供了方便快捷的配置界面。系统初次运行时,用户选择所关注的地区,系统会自动给出一个涵盖该省全部范围的网格预报场配置,同时后台自动生成相应的精细化城镇预报站点信息文件。用户也可以根据需要手动修改格点场参数或增加自定义站点,也可根据需要接入本地释用产品。

根据我国智能网格预报业务流程,省市区级气象台通过CIMISS获得责任区范围的网格预报背景场,利用智能网格预报平台对背景场进行本省网格要素预报制作,然后将预报产品反馈到CIMISS进行融合,形成全国智能网格预报产品。同时,系统利用实况资料对预报产品进行逐时滚动更新,订正结果通过CIMISS在公共云对外提供共享服务。

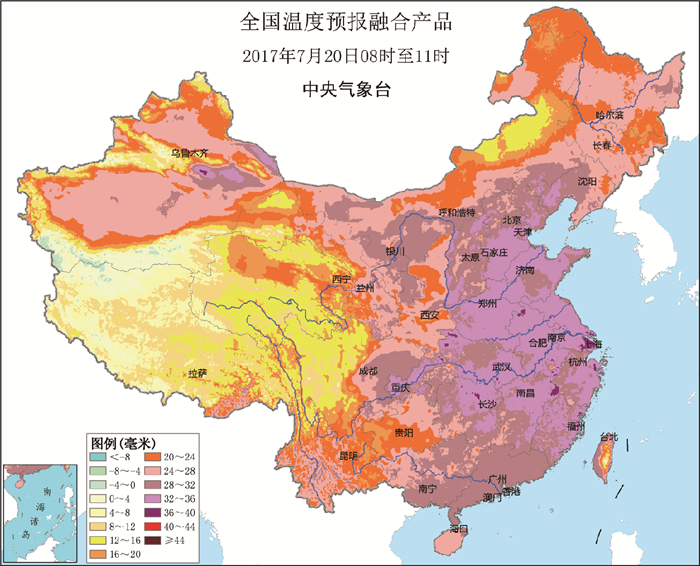

自2016年起,国家气象中心每日定时制作08:00,20:00的3 h基本要素场(包括降水、温度、风场等)、短时强对流和环境预报指导产品存储在CIMISS系统。各省气象部门利用智能网格预报平台从CIMISS获取背景场数据,定时制作3 h间隔的基本要素、短时强对流和环境预报产品,并返回CIMISS进行融合。此外,各省还可根据实况进行按需滚动更新,更新结果将实时反馈到融合产品中。该平台已于2016年7月在省级气象部门投入业务应用,成为全国智能网格预报业务的重要支撑工具。图 9为2017年7月20日08:00起报的3 h全国温度预报融合产品。

|

|

| 图9 全国温度预报融合产品 Fig.9 National temperature forecast fusion products | |

5 小结

本文从智能网格预报业务需求出发,对基于MICAPS4的智能网格预报平台框架设计和技术实现进行详细讨论。目前,该平台基本满足智能网格预报业务流程要求,能够支持省市区级气象部门本地化应用,但在智能化客观方法的研制方面还有很大提升空间。未来,平台将继续面向智能化、精准化、集约化发展,重点开展以下方向的研发:

1) 多源客观预报产品的智能推荐与融合。研发多源网格预报大数据处理方法,实现气象大数据的分析与融合应用。基于机器学习、检验评估等技术方法,实现多源客观预报产品的智能推荐,并提供基于动态场权重融合的主客观编辑工具。

2) 研发智能化要素协同引擎,实现更加丰富的产品输出。将气象预报中一些经典的客观方法封装到基础功能模块中,持续积累并不断验证和完善智能化订正方法。在此基础上,进行可视化建模研发, 预报员可采用图形化方式将预报经验建立模型,将预报员的主观经验与智能化客观方法相结合,充分发挥各自的优势,体现智能化应用。

3) 利用计算机深度学习技术以及海量用户行为日志分析技术,不断优化功能设计,改善用户体验,提升预报平台的智能化水平,打造智慧型、无缝隙、精准化的现代化天气预报业务系统。

| [1] | 程正泉, 廖代强. 数值天气预报模式产品在预报业务中的应用. 广东气象, 2012, 34, (4): 1–9. |

| [2] | 邓国, 龚建东, 邓莲堂, 等. 国家级区域集合预报系统研发和性能检验. 应用气象学报, 2010, 21, (5): 513–523. DOI:10.11898/1001-7313.20100501 |

| [3] | 郑永光, 周康辉, 盛杰, 等. 强对流天气监测预报预警技术进展. 应用气象学报, 2015, 26, (6): 641–657. DOI:10.11898/1001-7313.20150601 |

| [4] | Bally J. The Thunderstorm Interactive Forecast System:Turning automated thunderstorm tracks into severe weather warnings. Wea Forecasting, 2010, 19, (1): 64–72. |

| [5] | 康志明, 鲍媛媛, 周宁芳. 我国中期和延伸期预报业务现状以及发展趋势. 气象科技进展, 2013, 3, (1): 18–24. |

| [6] | 毕宝贵, 代刊, 王毅, 等. 定量降水预报技术进展. 应用气象学报, 2016, 27, (5): 534–549. DOI:10.11898/1001-7313.20160503 |

| [7] | 高嵩, 毕宝贵, 李月安, 等. MICAPS4预报业务系统建设进展与未来发展. 应用气象学报, 2017, 28, (5): 513–531. DOI:10.11898/1001-7313.20170501 |

| [8] | 高嵩, 代刊, 薛峰. 基于MICAPS3.2平台的格点编辑平台设计与开发. 气象, 2014, 40, (9): 1152–1158. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.09.013 |

| [9] | 王若曈, 黄向东, 张博, 等. 海量气象数据实时解析与存储系统的设计与实现. 算机工程与科学, 2015, 37, (11): 2045–2054. DOI:10.3969/j.issn.1007-130X.2015.11.009 |

| [10] | Hansen T, Mathewson B M, LeFebvre T J, et al. Forecast Methodology Using the GFE Suite. 17th International Conference on Interactive Information and Processing Systems (ⅡPS) for Meteorology, 2001. |

| [11] | 王海宾, 杨引明, 漆梁波, 等. 澳大利亚气象局图形预报编辑器(GFE)介绍和分析. 大气科学研究与应用, 2012, (1): 109–116. |

| [12] | 王海宾, 杨引名, 范旭亮, 等. 上海精细化格点预报业务进展与思考. 气象科技进展, 2016, 6, (4): 18–23. |

| [13] | 张利平, 夏军. 短期定量降水预报研究进展. 武汉大学学报(工学版), 2000, 33, (1): 63–67. |

| [14] | 沈学顺, 苏勇, 胡江林, 等. GRAPES_GFS全球中期预报系统的研发和业务化. 应用气象学报, 2017, 28, (1): 1–10. DOI:10.11898/1001-7313.20170101 |

| [15] | 吴启树, 韩美, 刘铭, 等. 基于评分最优化的模式降水预报订正算法对比. 应用气象学报, 2017, 28, (3): 306–317. DOI:10.11898/1001-7313.20170305 |

| [16] | 吴启树, 韩美, 郭弘, 等. MOS温度预报中最优训练期方案. 应用气象学报, 2016, 27, (4): 426–434. DOI:10.11898/1001-7313.20160405 |

| [17] | 王海军, 刘莹. 综合一致性质量控制方法及其在气温中的应用. 应用气象学报, 2012, 23, (1): 69–76. |

2018, 29 (1): 13-24

2018, 29 (1): 13-24