2. 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044

2. Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044

农业洪涝灾害是农业洪灾、涝灾与湿害的总称,在中国是仅次于干旱的农业气象灾害。农田生态系统作为对洪涝灾害最敏感的系统之一,相对于城市和其他系统,农业洪涝灾害的影响范围更广且更具代表性,是国内外灾害研究的重要分支领域。很多文献甚至是国家统计部门都将作物受灾面积或受灾率作为评价洪涝灾害影响及风险的重要指标。在亚洲4.0×107 hm2的旱作低地中,1.5×107 hm2受到洪涝灾害的威胁[1],据国家防汛抗旱总指挥部办公室统计,仅2013年,我国洪涝灾害受灾人口就达1.2亿,农田受灾面积达1.19×107 hm2,成灾面积为6.62×106 hm2,造成了3000亿元以上的直接经济损失。

农业洪涝灾害研究涉及多个学科。气象领域以致洪暴雨及引发涝渍灾害的长时间持续降水为关注对象,侧重环流形势、形成机制及影响系统、洪涝灾害、农业洪涝灾害年际、年代际的变化趋势等[2-6]。农业及水利领域通过田间试验、实地调查等方法,研究作物、品种间的受涝响应机理、补偿机制以及补救措施等,侧重洪涝灾害对作物生长发育及产量的影响研究[7-11]。水文洪涝关注区域对洪涝灾害的承灾能力及其影响因素,侧重人类活动、土地覆被及水利设施建设等要素对区域承灾能力影响研究[12-15]。地理及资源环境领域,侧重于灾中实时监测、灾后灾情数据提取及灾害发生过程的模拟[16-17]。植物生理的重点在分子层面上的作物受涝响应机制及耐涝机理、品种改良等[18-19]。在交叉学科中,水文气象领域,将气象资料(如降水等)和数值预报模型等与水文模型相结合,对洪涝灾害的发生发展进行分析预报[20-21]。农业气象领域重点研究农业洪涝灾害的致灾因子与区域致灾风险、农业灾害监测、风险评估及预估等[22-25]。

目前不同领域对农业洪涝灾害的研究已有一定成果,但农业洪涝灾害的基础概念及分类等的系统性阐述较少,对灾害成因、致灾机理的针对性研究多限于单一学科,综合性理论研究不足,指标体系繁多,但针对性、适用性差异较大,使不同指标的评价结果可比性差,限制了不同学科间的交叉研究。本文综合不同领域的研究成果,对农业洪涝灾害的概念、分类、影响和致灾机理等方面进行梳理与整合,以期为农业洪涝灾害进一步的研究与发展、不同学科间的交流提供借鉴与参考。

1 概念与分类 1.1 概念农业洪涝灾害强调影响对象,即作物、农田、农业设施等,是指降水集中或持续时间过长导致地表积水或土壤水分饱和,致使作物生长发育不良或死亡,造成减产或绝收的农业气象灾害,分为洪灾、涝灾、湿(渍)害3种。其中,农业洪灾是指大雨、暴雨、融雪等引起山洪暴发、河水泛滥、淹没农田及毁坏农业设施而造成的灾害;农业涝灾是指雨量过大或过于集中造成农田积水,无法及时排出,使作物受淹历时超过作物耐淹能力而造成的灾害;农业湿(渍)害则是指洪涝过后排水不良,或长时间持续阴雨,或早春积雪(或表面湿冻土)迅速融化、土壤有不透水的障碍层,使土壤水分长期处于饱和状态,作物根系因缺氧而受害。洪灾会对作物带来毁灭性的危害,但影响农业生产的主要为涝灾和湿害。

从概念上,农业洪灾、涝灾和湿害可以明确划分,但在实际中,农业洪涝、湿害往往同时或连续发生。如同一次降水过程中,由于地势的不同,地势较低洼的区域被洪水淹没,而地势较高的区域排水能力相对较好则可能只会发生涝害;同一区域,在洪水冲毁并淹没农田后,若洪水不能及时排出,存活及补种的作物仍会受洪水淹浸,形成涝灾;地表积水排出后但土壤水分无法很快下渗则会形成湿害。通常将洪、涝、湿害三者或后两者统称为渍涝或涝渍灾害[26-28]。

1.2 分类农业洪涝分类方式包括基于成因、基于地形和基于作物类型与发生时间等。如基于成因将农业洪灾分为暴雨洪水、融雪洪水、冰凌洪水、冰川洪水、溃坝洪水等,基于地形将涝渍灾害分为平原洼地型、平原坡地型、水网圩区型等。但基于成因和基于地形的分类仅适用于小范围内下垫面均一的地区,若研究区域范围较广、地形复杂,按地形及成因进行分类将失去意义,如长江、淮河等流域平原洼地、平原坡地、水网圩区相互交错,无法准确地将渍涝灾害进行分类,大范围洪涝灾害如1954年长江流域特大洪水中暴雨洪水、山洪、溃坝洪水常同时发生[29],按成因分类的方法在准确性与大范围适用性方面略显不足。基于作物类型与发生时间的分类是目前最常用的分类方式,一般将农业洪涝灾害分为春涝、夏涝与秋涝,其影响范围、承灾作物、致灾因子等都具有显著差异。

1.2.1 春涝春涝多由春季连阴雨造成,主要表现为湿害,常与低温冷害相伴发生,多发生于长江中下游及南岭一带江南春雨期。春涝对越冬作物如冬小麦、油菜的产量形成关键时期影响较大,前者处于孕穗期、灌浆期,后者为开花期至成熟期。除此之外,春涝影响春播作物如早稻、棉花、春玉米的播种、出苗及幼苗的生长,引起早稻、一季稻的大面积烂种烂秧等[30]。

1.2.2 夏涝夏涝多由夏季暴雨或连续大雨造成,包括洪涝灾害及后续发生的湿害、由连阴雨引起的涝渍灾害;多发于雨热同期的季风气候区,包括长江中下游、黄淮海平原、华南、西南、东北等地;主要影响夏季播种、生长或收获的作物,如水稻、玉米、大豆、棉花等。长江流域夏涝影响早稻、一季稻及中晚稻,使受淹4 d植株后期倒伏,影响结实率与千粒重,淹水没顶4 d以上将减产50%以上甚至颗粒无收[31-32]。华北及黄淮地区拔节抽雄期夏玉米夏涝将影响其形态长势,淹水超过5 d后,减产率增加10%/d左右[33]。南方平原,夏季棉花处于蕾期与花铃期,涝渍灾害严重制约其生长和产量形成[34]。北方地区,冬小麦成熟期遭遇麦收烂场雨,将影响小麦成熟与收割,导致小麦籽粒不饱,延迟收割,甚至造成小麦发芽或霉烂,华北平原麦收连阴雨严重时损失可达几十万千克, 甚至数百万千克[35]。另外,严重的夏涝还会直接冲走作物,冲毁农业设施,导致作物绝收[36]。

1.2.3 秋涝秋涝多由秋季连阴雨及暴雨引起,以西南地区发生机率最高,其次是华南沿海一带及长江中下游地区,再次为江淮地区,对应华西及华南的秋雨期。秋涝主要影响部分秋收作物的产量形成及收获。如晚稻孕穗及抽穗期逢秋涝,淹水2 d以上则难以抽穗,有效穗将严重减少,产量降低[37]。秋季棉花处于吐絮采摘期,受秋涝影响远小于蕾期与花铃期[38]。另外,秋涝影响部分越冬作物的播种和出苗及后续生长发育,如苗期油菜秋涝会导致成熟期角果数显著下降[39]。

2 影响因子与机理 2.1 影响因子 2.1.1 天气气候致洪暴雨、持续性大雨及连阴雨是农业洪涝灾害发生的直接原因。气象洪涝事件的季节性变化,极大影响了农业损失的季节性波动[40]。致洪气象事件的发生是不同尺度天气系统相互配合的结果,其中行星尺度与大尺度天气系统的移动和变化提供大型降水过程发生的背景场,中小尺度扰动形成的中尺度云团和小尺度对流云系是产生暴雨的直接系统[41]。大尺度天气系统异常在一定程度上影响洪涝灾害年际或年代际尺度上发生的频率、强度及时空分布;中小尺度天气系统异常则影响小范围的单次或连续多次涝渍过程的形成、发展。

4—9月梅雨期的异常及台风活动是江淮地区洪涝灾害的主要成因[4]。在长江中游的梅雨期,入梅及出梅的时间(常年为6月15日—7月9日)与西风急流的南北位移基本同步,其南侧主要位于长江中游,是暴雨最集中的地区;副热带高压偏南偏西,高纬度阻塞高压或高压脊长期维持时,梅雨期延长到近40 d,严重时可达50 d[2]。台风眼壁附近与环绕的螺旋雨带伴有的强烈降水、卷起的海水引发的风暴潮是夏季沿海地区洪涝灾害发生的主要原因之一,在高空急流、西风槽的配合下,输送水汽及热空气,可以给较远距离的内陆地区带来大量降水,引发涝渍灾害[6, 42]。

大型气候系统与我国的洪涝灾害存在一定的遥相关性。厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)、印度洋偶极子(IDO)、北大西洋涛动(NAO)等低频气候变化分别与不同时间尺度农业洪涝受灾面积及旱涝等级存在显著相关性,其中前一年ENSO与受灾面积的相关性较好[3, 43]。20世纪长江流域3次特大洪涝均发生在厄尔尼诺的衰减年,经统计,ENSO冷事件下农业洪涝受灾面积相对于暖事件增加的省份有15个,其中湖北、江西增幅达76.5%和75.4%[5]。

2.1.2 作物抗涝性作物耐涝及抗涝能力很大程度上决定一次洪涝或连阴雨事件导致的土表积水及土壤渍水能否转化为农业洪涝及湿害,也影响灾后损失及防灾减灾对策。在同一次或同等强度的洪涝及湿害天气条件下,作物耐涝及抗涝能力与作物种类、品种及所处生育期有关。

水生作物的耐涝能力强于旱作物,强健的植株在洪水中更不易冲毁,需水多的作物耐渍能力强于需水少的作物,浅根作物强于深根作物[44]。水稻和高粱抗涝能力较强,在淹水相对较浅的情况下仍能正常生长[45-48];玉米、小麦等作物抗涝能力中等,夏玉米六叶期减产50%的耐淹阈值约为3 d[49],冬小麦受淹3 d减产22.7%~30.2%[50];棉花、花生、苎麻、芝麻等抗涝能力较弱,苎麻淹水24 h植株死亡[45],棉花淹水4 d后水中果枝叶、蕾、花、铃将全部脱落,淹水没顶的死株率超过30%[51-52]。

植株不同生长发育阶段的耐涝及抗涝能力不同。玉米的耐涝能力随着其生育期的推进逐渐增加,淹水3 d时,三叶期、拔节期及雌穗小花分化期单株产量分别降低13.2%,16.2%,7.9%,开花期和乳熟初期则未造成减产[53-54]。水稻虽耐淹涝能力较强,但一般孕穗期淹水4 d减产幅度最大为80%,其次开花期减产64%,分蘖末期至拔节期减产20%[48]。亦有研究认为,水稻开花期对洪涝胁迫最敏感[55];小麦孕穗期和开花期对湿害最敏感[56];油菜苗期持续受渍对产量影响最大, 其次是花果期、蕾期和结果期[57]。

2.1.3 地形地貌及土壤结构地形地貌及土壤因素通过影响排水能力、地下水位及地面汇流等影响洪涝灾害的形成。坡地排水较快不易发生涝害,洼地因地势较低积水迅速,且排水困难,易洪易涝。如洞庭湖平原区的湖南湘阴县和汨罗县以及以衡阳为中心的衡邵盆地,地势低洼, 洪水灾害危险性高[58]。山地丘陵地形复杂,在水源条件丰富时,易发生山洪,严重时还能引发滑坡、泥石流等,组成山地灾害链[59];1984年4月4日湖南汝城因暴雨引发两次泥石流灾害,冲毁农田。长江中下游及黄河中下游的平原区,河底泥沙淤积导致水位高于地面,遭遇暴雨时若河堤溃决,会发生溃坝洪水,1933年黄河中游特大洪水[29],河堤未溃但内水无法及时排出时,也会导致暴雨洪涝[60]。山前低洼地和河网地区,地下水位较高,土壤透水性差,一旦雨水较多,地下水位经常在50 cm左右甚至更浅,发生湿害[61]。沿海地区还会由于风暴潮、海啸等导致洪涝灾害。

土壤结构及渗水条件影响湿害的发生程度及持续时间。沙土等渗水快的土壤不易发生渍害,黏土等下渗能力差的土壤,雨水易集中在土壤浅层,引发渍害。土壤的排水条件还会影响作物的耐淹时长,在刘战东等[33]的试验中,夏玉米在排水条件好时,耐淹历时比无排水时长2 d左右,淹水3,4,5 d时,有无排水的减产率相差29.6%,33.8%,27.9%。

2.1.4 人类活动人类的活动直接影响农业洪涝灾害的形成与发展。其一,水利设施的建设、农田排水设施的完善,加强了区域的承灾能力,降低了洪涝灾害发生的可能性。1949—1987年我国七大流域防洪工程,累计减少淹没面积7.8×104 km2,减少直接经济损失3295亿元;水利投资在20世纪80年代的大幅下降及1998—2002年的大幅增加,与洪涝灾情在90年代的加剧及21世纪的缓解有关[21]。其二,人类活动改变了土地的覆被,林地面积减少、围湖造田等不但增加了洪涝灾害的脆弱性,还增加了承灾体的数量;以太湖地区为例,20世纪50年代以来太湖地区围垦滩地4.7×105 hm2,减少调蓄能力8×108 m3,可相对增高湖水位33.6 cm,蓄洪能力的下降,湖荡圩区的增加,使太湖地区洪涝灾害脆弱性大大增加[62]。其三,人类的农事活动,使农业洪涝灾害的承灾体的数量、价值发生变化,相同强度下的农业洪涝灾害,造成的经济损失不同。20世纪90年代以来,长江流域同等量级洪水淹没面积有所减少,但损失呈增长趋势,主要原因是单位面积承灾体的价值变高。

2.1.5 气候变暖在气候变暖背景下,中国农业洪涝灾害成灾率明显上升,涝渍成灾率大于55%的年份,20世纪80年代有2年(占20%),90年代有7年(占70%),2001—2006年有5年(占83%)[63]。80年代末以来,中国洪涝受灾与成灾面积增加趋势明显,其中,2003—2012年平均农作物受灾面积逾1.2×107 hm2,是1950—1979年(7.14×106 hm2)的1.7倍,1950—2003年(9.56×106 hm2)的1.3倍[64-65]。分区域而言,1978—1989年和1990—2008年华北地区农作物水灾受灾率及成灾率均为无明显变化;东北地区受灾率下降38.5%,成灾率下降37.5%,农业洪涝呈减缓趋势;华东地区受灾与成灾率分别上升75.6%及66.7%,中南地区上升57.1%及72.3%,西南地区上升61.5%及100%,洪涝对粮食生产的影响日趋严重[66]。气候变化背景下东北地区农业洪涝频率减缓[67]。南方地区洪涝受灾面积呈现先增再减后增的趋势,转折时间为1988年与2004年,但1989—2003年受灾面积总体偏多[68],其中,东南地区年平均气温突变年份为1993年,气温突变后大部分地区重度洪涝频率明显增加,为变暖前的2~8倍[69],以长沙为例,20世纪90年代以来,年平均农作物洪涝受灾面积为8.0×105 hm2,是20世纪50年代以来平均值(3.59×105 hm2)的2.2倍,1986—2000年因年年洪水成灾,每年平均减产粮食1.02×106 t[70]。

极端降水事件频率和强度的显著变化,是气候变暖背景下农业洪涝灾害频数及强度变化的直接原因[71]。近几十年,极端降水事件特征要素主要呈现南部加剧北部减缓的趋势,与农作物洪涝灾情变化比较一致:1956—2008年长江以南最大日降水量增幅大多为3.0~5.0 mm/(10 a);华北、东北尤其是辽东半岛、胶东半岛和京津唐地区的减小速率则大于5.0 mm/(10 a)[72];在极端降水事件的频数方面,以淮河为界,淮河以北暴雨日数以减少为主,淮河以南大多呈增加趋势[72],如1961—2001年长江流域的极端降水事件以10%~20%/(10 a)的速率显著增长[73],而1961—2012年黄河流域为-0.0079 d/ (10 a)的微弱下降趋势[74]。黄大鹏等[75]亦认为全国及中东部大部分地区农作物受灾率与成灾率与极端降水事件指标显著相关。同时,气候变暖影响土地气候适宜性及作物生长发育速度,使大豆及玉米、双季稻、小麦等作物种植边界北移,适宜播种面积扩大,提高了农业洪涝灾害的暴露度,亦影响其生育期及种植制度,使避灾减灾对策发生变化[76-78], 间接影响农业洪涝的形成和发展。

2.2 致灾机理 2.2.1 物理性破坏物理性破坏主要源于洪灾,一般是洪水直接冲击作物及农业设施造成的机械性破坏,通常是毁灭性的,轻则撕毁叶片,折断作物茎秆;重则直接将作物冲走、毁坏农业设施,不仅当季颗粒无收,而且很难恢复,影响后续农事活动[79-80]。

2.2.2 生理性损伤由于气体在水中的扩散速度只有空气中的1‰[81],涝渍灾害造成的地表积水及土壤水分饱和使土壤缺氧,诱发一系列次生胁迫(如气体胁迫与离子胁迫)[82],首先对植物根系的生长及生理机能造成影响,进而影响叶片光合作用,使作物生长发育受阻。从植物生理角度看,涝渍灾害的发生主要是由于缺氧限制了根系的有氧呼吸,促进了无氧呼吸,使CO2、有毒化合物如过氧化物过多累积[83],影响了能量代谢相关酶的活性及其基因表达,也影响了矿质元素的吸收[18],使酶保护系统受损,质膜破坏,引起作物生理生化代谢的紊乱[80],危害作物的正常生长发育。

2.2.3 生态性危害洪涝灾害通常伴随环境条件的变化,诱发一系列生态性危害。其一,洪水冲刷引起土壤结构、土壤肥力及土地覆被的变化[84-85],改变了土地适宜性,甚至迫使当地的作物品种及布局做出相应调整。其二,连阴雨导致的雨涝灾害通常伴随低温、高湿、寡照,导致作物尤其是喜温光作物如棉花[86],无法进行充分的光合作用,作物营养物质积累不足、质量降低造成减产[87]。其三,在夏季,连阴雨或暴雨洪涝为某些作物病虫害如稻飞虱、棉花枯萎病等发生和危害加重提供有利的暖湿环境,间接影响作物生长[88]。

3 灾害指标农业洪涝灾害指标广泛应用于灾后记录、灾中监测及灾前预警等。目前已有指标主要分为4类:第1类基于农业洪涝灾害的影响,依据灾后作物形态结构进行分级,称为形态学指标;第2类基于灾害强度,将灾后产量与淹水、渍水深度及历时等对应,得到受涝指标;第3类基于灾害成因,从天气气候因子出发,将作物受灾程度与致灾强度对应,得到天气气候指标;第4类是在第3类指标的基础上,考虑作物不同生育期的灾害敏感性差异,构建的农业气象指标。

3.1 形态学指标淹水条件下,作物光合作用受阻,生长发育受限,直接体现在叶片。依据叶片反应对涝害进行分级,0级为植株正常,1级为10%梢尖或叶片出现轻度萎蔫,2级为基部叶片开始变黄,3级为1/3基部叶片黄枯,4级为1/2叶片黄枯且下部叶片开始脱落,5级为全部叶片枯黄脱落[89]。此外,根部、豆科根瘤等形态特征也能作为涝害形态学指标。

3.2 受涝指标在试验基础上,通过线性回归等方法,构建其与产量或受淹损失率的关系,再将由受淹深度、历时等计算得到的损失率作为分级指标,也有文献将损失率称为相对湿害指标[90],是产量损失模型的一种扩展应用。由于地区及作物品种的不同,作物耐淹能力可能有差异,故指标需要结合当地实际情况进行针对性试验得到。表 1为一些文献中构建并应用的受涝程度指标,一般将损失率大于5%或10%作为灾害强度的阈值。

|

|

表 1 不同作物不同生育阶段受涝程度指标 Table 1 The waterlogging degree index of different crops in different growth periods |

3.3 天气气候指标

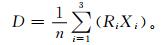

天气气候指标是在天气气候尺度上,将定量化的致灾因子与实际灾情进行吻合性匹配,得到致灾程度与实际受灾情况的对应关系。实际灾情主要包括农业受灾面积[93]、作物受灾率[25]、作物减产率[94]、易涝耕地面积[95]、作物受灾等级[96]等。常用的致灾因子指数包括连阴雨指标[97-98]、降水距平百分率[93]、Z指数[94, 99-100]、极端降水指数[101]及效力暴雨[102]等。如张爱民等[94]通过Z指数与安徽小麦及一季稻减产率的匹配关系,定义正常年Z=10或Z=11,轻涝年Z为12~13,Z≥14为中涝年或以上。姜爱军等[93]通过分析长江中下游雨涝灾害对农业的影响,使用降水距平百分率构建单站雨涝I及区域雨涝指标D:

|

(1) |

|

(2) |

式(1)中,ΔRi为4~10月降水量距平百分率不低于50%的月份的降水量距平百分率,m为4—10月降水量距平百分率不低于50%的月份数。式(2)中,Xi分别为单站指标中3个等级的站数,Ri为相应的降水量权重(R1=1,R2=1.5,R3=2),n为区域内代表站数。分级如表 2所示。

|

|

表 2 雨涝指标分级标准 Table 2 Classification standards of waterlogging index |

这类指标的优点在于资料易于获取,计算简单,容易得到在空间和时间上较为连续的灾害等级数据,但该类指标很少考虑土壤因素和作物对灾害的敏感程度的差异,故只能反映可能的受涝受渍程度,针对性明显不足。且由于指标多只能在生长季结束后进行计算,故多用于农业气候业务服务,缺乏实时监测能力。

3.4 农业气象指标农业气象指标在气象致灾因子的基础上,考虑作物敏感性差异带来的影响,将致灾因子与作物及作物生育期相匹配后得到。霍治国等[22]通过气象资料与减产率的相关分析,分离出2—3月、4—5月的降水持续时间及降水量为江淮地区冬小麦及油菜涝渍灾害的致灾因子;陆魁东等[103]筛选出影响油菜生长及产量的气象灾害因子,主要有开花期低温连阴雨、结荚绿熟期连阴雨和成熟收获期连阴雨等。基于涝渍灾害对作物的影响机制及各生育期致灾因子的特点,对气象洪涝指标进行改进或重建,得到农业气象指标。如黄毓华等[104]使用归一化后的降水量与日照时数,构建三麦阴湿系数Q,以Q>0表示有阴湿害,阴湿害持续3旬以内为轻度,4旬及以上为中度;盛绍学等[23-24]在Q指数的基础上,增加了降水日数因子,构造了不同地区油菜与小麦涝渍系数Qw。

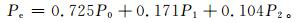

近年来,基于过程的农业洪涝指标逐渐发展,马晓群等[105]首先考虑前期旱涝程度的影响,构建了累积湿润指数;杨宏毅等[54]提出当量降水量概念,代表前期降水与当前过程降水对涝渍过程的累积影响,得到春玉米当量降水量Pe(单位:mm)表达式:

|

(3) |

式(3)中,P0表示涝渍当前过程降水量,P1为过程前1~10 d累积降水量,P2表示10~20 d累积降水量。并以此为基础构建了春玉米涝渍灾害等级指标(如表 3所示)。

|

|

表 3 春玉米涝渍灾害等级指标分级标准 Table 3 Classification standards of spring corn waterlogging disaster level indicators |

农业气象指标提高了指标的针对性,某类作物涝害分级的可信度更高,基于过程的农业洪涝指标可实时评估降水对灾害发生影响,可以为农业洪涝灾害监测提供支撑。但农业气象指标大多没有充分考虑下垫面特征(如地形、地质)和人为活动的影响,在实际应用中需要结合当地情况进行适当订正。

4 研究方法由于农业洪涝、湿害通常连续发生,除农业、植物等学科中的部分试验研究外,大多学者并未将洪、涝、湿害的影响进行明确区分。目前,农业洪涝与湿害的研究方法主要包括实地调查、田间试验、数值模拟方法等。

田间实地调查是最直接与直观的方法。一般是在洪涝灾害过程中或灾害发生后,通过对不同受淹类型田的反复调研及专家验产,对不同作物、作物品种、生育期、受淹历时、淹水深度,与受淹症状、产量及病虫害等进行相关性研究,旨在预测损失与指导施救[11],也为农业保险理赔提供依据[106]。2011年谢彦等[11]在赣江流域峡江县进行调研,记录分析受灾后早、中稻的受灾症状、损失率以及后续影响。国外亦有类似的研究,Kamoshita等[107]通过对2011年东南亚洪水的灾后调查,得到了不同淹水历时及深度对不同种类水稻产量的影响。该类方法在数据获取的过程中隐含了当地地形气候等自然因素,对于局地及单点的数据获取具有针对性及代表性。但田间调查不但需要大量人力物力,调查范围有限,数据具有较强的局地性,且对于灾损的评估只能在调查结束后进行,时效性较差,不适用于较大的地域范围。

洪涝田间试验是指在盆栽[108-111]、测坑[9]、试验田[111]等模拟洪涝环境中,通过人工控制作物特定生育期下淹水深度、淹水历时等,研究淹水与作物受淹症状、生理指标、产量、产量要素的关系,建立耐淹指标,也为育种提供理论基础[112]。田间试验的方式具有较强的可控性,减少了冗余的影响因子,是目前研究洪涝及淹渍危害最为常用的方式。但洪涝对作物的影响,还包括大雨冲淋、地面径流的影响、受淹后病虫害风险的提高、多种灾害的共同影响等,模拟试验无法完全模拟实际情况。近年来,田间试验逐渐向与实际环境相近的方向发展,多种灾害交替作用的模拟也逐渐成为研究热点[113-115]。

数值模拟一般是使用作物生长模型[116]或将模型与土壤水分模型[117-120]或天气发生器[121]动态耦合,模拟渍害对光合作用、干物质分配等过程的影响,实现作物生长发育及产量的模拟。如金之庆等[121]将小麦生长模型(WMOD)进行土壤渍水条件下的订正,并与未来天气文件结合得到江淮平原小麦渍害预警系统(WWWS),对南京、南通地区近10年历史渍害的拟合率达到90%。Li等[122]使用WOFOST/CGMS模型中的参数和试验数据两种方式改进了作物模型GLAM,并研究了两种改进方案对中国东南部的农业洪涝灾害的拟合情况及两者的优缺点。数值模拟在应用过程中对试验场地和调查资料的要求低,节省了人力物力,作物模型的运用使渍害的影响与孕灾、致灾机理相联系,能对作物生长全过程进行动态分析,与气象资料的结合使其能提前预警,故适用于农业气象业务服务[118]。但目前作物水分模型还不十分完善[119],部分作物模型如AquaCrop在模拟渍水时仅考虑到根区含水量超过某临界值时根部蒸腾作用会减弱,而未考虑作物的生育期[122];同时在模拟渍水对光合作用、干物质分配等的影响时运用了较多的经验值与统计值,限制了模型的在较大区域范围内的适用度,虽可进行订正,但订正难度较大。

5 灾害影响 5.1 对农业生产环境的影响洪涝灾害对农业生产环境的影响主要包括:①洪水冲毁农田及农业设施,如2013年7月31日晚陕西渭南大荔突发雷阵雨伴大风,导致农业洪涝灾害,使羌白等地50%以上大棚骨架断裂,80%棚膜破裂,棚内辣椒遭积水、倒伏、冲毁等损伤,损失巨大[123]。②洪水侵蚀及沉积改变土壤环境,影响种植制度,如1998年长江特大洪水后,长江中游耕区覆盖洪水沉积物,改变土壤结构,与无沉积层土壤相比,沉积层结构易板结,速效磷、速效钾、缓效钾比土壤高5%~11%,油菜产量低30%~50%,适宜种植根系发达的冬作物及特早熟或青饲料作物[85]。③长期阴雨影响正常农事活动,如2015年11月湖南发生秋季连阴雨灾害,影响到油菜的移栽及活棵、晚稻收晒及棉花采摘和晾晒,导致油菜受灾2.71×104 hm2,绝收6.1×103 hm2;晚稻受灾9.9×103 hm2,绝收5.0×102 hm2[124]。

5.2 对作物生态生理和生长发育的影响作物受涝症状主要表现为根系、叶片受损等。玉米叶片通常表现为叶色褪淡、叶片卷曲、僵苗不长等3种症状,在苏玉一号播种试验中,3种症状分别在拔节期土壤含水量23.5%,24.1%,26.7%时发生,其中僵苗不长类型危害最重,此时叶面积仅为未受涝时的14.6%,根鲜、干重仅为5.5%[125]。在淹没情况下,水稻会发生根系受损、叶面失绿、幼穗坏死、稻株倒伏、分蘖受阻等症状,2010年6月中旬赣江特大洪涝过程中,赣江东岸稻田淹没5~6 d叶片全部失绿,6~7 d根系全部变黑发臭,7 d以上全田死亡[11]。油菜苗期湿害可导致油菜根系发育不良,大量外圈叶死亡;在抽薹阶段遭遇春雨连绵且缺肥的油菜,叶小、根浅、菜细;开花阶段遇连阴雨,造成蕾果脱落降低结实率[126]。

通气结构的生成是作物抵抗淹涝胁迫的重要适应性变化。玉米雌穗小花分化期及开花期淹水会刺激气生根的生长,地面积水10 cm,持续3 d,气生根条数相比未受淹增加74.1%及67.9%[53];玉米苗淹水2 d,不定根开始形成,8~10 d左右伸出皮层[108, 127]。大豆在半淹条件下,茎基部迅速长出大量不定根,沙培半淹试验中,淹水第2日不定根长为2.4 cm,4 d后增加为3倍多[128]。小麦渍水后次生根皮层组织间隙变大,渍水10 d次生根成熟区会通过细胞的自溶形成气腔[129]。水稻具有很完善的通气和活化氧的系统,一种是由皮层组织发育来的通气组织,另一种是体表与水体间的疏水气层,输氧效率比大麦高9倍,比玉米高4倍[130]。

淹水影响作物生理生化代谢,进而影响生长发育及产量。杂交水稻威优48和威优46分蘖期半淹水4 d后,光合作用受到抑制,叶绿素含量降低52.4%和50.4%,总糖含量降低45.5%和42.1%,光合速率降低17.7%和18.2%;过氧化作用的增强使膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)含量增加18.2%和30.48%,细胞膜相对电导率增加[131]。玉米苗淹水6~7 cm,持续7 d后,叶绿素含量仅为未淹水组的23.4%,可溶性蛋白为21.7%;丙二醛为对照组的4.32倍,游离脯氨酸含量同样显著增加[132]。棉苗在土壤表层积水2 cm,持续12 d后,叶绿素含量为对照组的96.4%,同时光合“午休”消失,在11:00—13:00维持较高的光合速率;过氧化物酶(POD)活性增强,丙二醛含量增加9.5%[133]。淹水后植株中矿物质元素、酶、营养物质的变化与灾后产量相关。Fox[134]指出,作物中的13种营养元素对其产量的控制力达90%。水稻叶片中磷与钾的降低幅度可以反映受淹涝胁迫后的稻谷产量,偏相关系数分别达0.5532及0.6554[135],氮含量与涝渍灾害所致减产的相关性更强。在洪涝条件下,棉花总含糖量与产量密切相关,相关系数达到0.7369[8]。淹水和土壤水分饱和,会引起植株缺氧,从而引起代谢的变化,呼吸作用相关酶、PH调节酶、保护酶、形态变化如形成通气组织需要的酶在受灾的不同阶段都会有相应的变化[19]。

不同生育期作物受淹对产量及产量构成的影响不同。水稻分蘖期受淹降低有效分蘖率影响穗数,孕穗期抽穗期受淹影响颖花分化、籽粒形成及营养物质的累积,降低穗粒数及粒重,减产率与受淹深度和受淹日数呈正相关[7, 110]。汕优63受淹试验中,分蘖期受淹导致有效分蘖率少4.5%;孕穗末期与抽穗期淹水平均不实率分别为30.5%和37.9%,千粒重平均降低7.4 g和8.7%;平均减产率从高到低依次为孕穗末期、抽穗期、孕穗初期、分蘖期,平均减产率分别为44%,38.3%,20.8%及10.0%;淹水深度、淹水历时与减产率的相关系数为0.97,0.99[7]。2007年7月江苏省兴化市洪涝灾害后,受淹4~8 d的分蘖期水稻,武育粳3号有效穗数降低7.3%~25.9%,穗粒数降低14.7%~34.2%,千粒重降低1.1~1.4 g,产量减少21.4%~44.7%[136]。2007年越南广南省洪水中,淹水1 m以下(低于1.5 d)、1~2 m(低于2 d)、2~3 m(3 d),3 m以上(3~6 d)的水稻田,减产率分别为0%,7%,16%,23%[137]。夏玉米拔节期与抽雄期受洪涝灾害影响最大,淹水会影响成穗率、穗长、穗粗、秃尖长等因素,进而影响玉米产量,淹水历时越长,成穗率越低[33, 91, 125]。夏玉米郑单958抽雄期淹水10 cm,淹水历时超过5 d后,每增加1 d减产率增加10%左右;在排出地下水情况下,淹水历时每增加1 d,玉米穗长缩短0.1~2.2 cm,穗粒数减少8~67粒,秃尖长增加1.6 cm,百粒质量减少0.8~2.5 cm[33]。拔节期比抽穗期更易受淹水影响,晋玉216拔节期积水3 d减产百分率比抽雄期积水3 d多18.9%,百粒重减少1.8 g,单株籽粒重减少24.6 g[91]。

5.3 诱发病虫害长期阴雨湿涝环境尤其是夏季,极易引发喜温喜湿的作物病虫害的发生和流行。小麦在涝湿条件下,更易流行白粉病、赤霉病、锈病、粘虫等;陇南山区4,7,8月降水量与小麦白粉病流行等级呈显著正相关,相关系数分别为0.585,0.576及0.515[138];2003年4月15—20日安徽六安地区阴雨日达20 d,降水量较常年偏多5成以上,造成小麦赤霉病大流行[139]。若大气相对湿度大,易引发玉米大小叶斑病和细菌性茎腐病蔓延;2007年7月河南淅川,降水量为206.1 mm,比历年平均值多53.2 mm,使该年秋季玉米细菌性茎腐病发生偏重[140];云南临沧2007年6—9月降雨日多达106 d,高温高湿条件使全市玉米叶斑病发病株率达89%,平均病叶率78%[141]。大豆后期受涝,易引发根腐病,减产幅度一般为10%[142],分枝期大豆在土壤过湿(含水量39.2%)环境下明显加重根腐病的发生[143]。

6 讨论与展望目前有关农业洪涝灾害研究进展缓慢,一方面,由于学科间的关注重点不同,农业洪涝灾害致灾机理、影响因素等研究较为薄弱,不同学科农业洪涝研究方法迥异,致灾指标体系繁杂,缺乏统一的理论、方法和评价标准;另一方面,在气候变化对农业洪涝影响事实检验方面,系统性研究成果报道甚少,相关研究多基于田间数据、历史灾情与气象资料的统计分析,进行定性评价或定量估计。本文基于已有研究成果,从农业洪涝灾害相关概念及分类出发,对农业洪涝灾害的研究方法、致灾机理、分类指标、影响等进行归纳与整合,并引证历史农业洪涝的观测事实对结论进行支撑。但受已有研究成果及观测事实的限制,还存在一定局限性。如地形地貌及土壤结构、人类活动对农业洪涝灾害影响及灾害的对农业生产环境的影响的结论多以定性描述为主。在气候变暖背景下,未来农业布局、结构将发生变化,农业洪涝灾害时空分布、特征趋势、影响作物及影响范围也会发生变化,这些都有待于今后补充完善。

农业洪涝灾害未来应重点开展以下研究:综合多学科指标研究结果,构建气候变化背景下农业洪涝综合性指标;综合多要素(如地形地貌、人类活动)影响,构建基于灾变过程的农业洪涝指标,综合评估农业洪涝风险并进行灾害预警、监测和评价;基于近100年的观测资料和不同情景下的气候变化预测结果,研究诊断气候变暖对农业洪涝的影响事实,揭示不同作物洪涝灾害的气象环境成因,研究气候变化对农业洪涝的影响预估及适应对策。

| [1] | Sarkar R K, Panda D, Reddy J N, et al. Performance of submergence tolerant rice(Oryza sativa) genotypes carrying the Sub1 quantitative trait locus under stressed and non-stressed natural field conditions. Indian Journal of Agricultural Sciences, 2011, 79, (11): 876–883. |

| [2] | 平凡, 唐细坝, 高守亭, 等. 长江和淮河流域汛期洪涝大气环流特征的比较. 中国科学(地球科学), 2014, 44, (4): 766–782. |

| [3] | 顾西辉, 张强, 孔冬冬. 中国极端降水事件时空特征及其对夏季温度响应. 地理学报, 2016, 71, (5): 718–730. |

| [4] | 叶笃正. 长江黄河流域旱涝规律和成因研究. 济南: 山东科学技术出版社, 1996. |

| [5] | 黄荣辉, 周连童. 我国重大气候灾害特征、形成机理和预测研究. 自然灾害学报, 2002, 11, (1): 1–9. |

| [6] | 李江南, 蒙伟光, 闫敬华, 等. 热带风暴Fitow(0114)暴雨的中尺度特征及成因分析. 热带气象学报, 2005, 21, (2): 24–32. |

| [7] | 钱慕尧, 顾春林, 胡杰明. 淹水试验和洪涝灾害对水稻生长的影响. 江苏水利, 1994, (2): 30–35. |

| [8] | 李乐农, 彭克勤. 淹水处理对蕾期棉花产量及生理生化特性的影响. 湖南农业科学, 1998, (5): 21–22. |

| [9] | 周兴兵, 熊洪, 蒋鹏, 等. 杂交中稻对洪涝的响应时机及洪水再生稻的高产调控技术研究. 中国稻米, 2015, 21, (5): 29–32. |

| [10] | 吴启侠, 朱建强, 杨威, 等. 小麦对渍涝的响应及排水指标确定. 农业工程学报, 2014, 30, (16): 91–98. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2014.16.013 |

| [11] | 谢彦, 张茂文, 刘许生, 等. 洪涝对早、中稻生产的影响调查与研究结果简报. 中国农学通报, 2011, 27, (9): 281–286. |

| [12] | 刘清春, 焦士兴. 我国洪涝灾害加剧的社会因素分析与减灾对策. 南阳师范学院学报, 2003, 2, (6): 73–76. |

| [13] | 方应波, 李长安, 易文芳. 江汉平原人类活动与洪涝灾害的耦合研究. 人民长江, 2009, 40, (7): 38–40. |

| [14] | 柳广玲. 洪涝灾害形成的人为因素及对策研究. 吉林农业, 2013, (11): 94–94. DOI:10.3969/j.issn.1674-0432.2013.11.085 |

| [15] | 焦士兴, 袁换欢, 王盼盼, 等. 河南省安阳市土地覆被变化对洪涝灾害承灾能力影响研究. 安阳师范学院学报, 2015, (2): 46–51. |

| [16] | 李加林, 曹罗丹, 浦瑞良. 洪涝灾害遥感监测评估研究综述. 水利学报, 2014, 45, (3): 253–260. |

| [17] | 谢立华, 赵寒冰. 洪涝灾害与地形的相关性研究——以肇庆市为例. 自然灾害学报, 2013, 22, (6): 240–245. |

| [18] | 王慜, 刘登望, 曾红远, 等. 作物涝害及耐性机理研究进展. 作物研究, 2013, 27, (3): 284–287. |

| [19] | 李真, 梅淑芳, 刘向蕾, 等. 作物耐湿涝性研究进展. 湖北农业科学, 2009, 48, (11): 2866–2868. DOI:10.3969/j.issn.0439-8114.2009.11.077 |

| [20] | 崔春光, 彭涛, 殷志远, 等. 暴雨洪涝预报研究的若干进展. 气象科技进展, 2011, 1, (2): 34–39. |

| [21] | 陈莹, 尹义星, 陈兴伟. 19世纪末以来中国洪涝灾害变化及影响因素研究. 自然资源学报, 2011, 26, (12): 2110–2120. DOI:10.11849/zrzyxb.2011.12.010 |

| [22] | 霍治国, 李世奎, 王素艳, 等. 主要农业气象灾害风险评估技术及其应用研究. 自然资源学报, 2003, 18, (6): 692–703. DOI:10.11849/zrzyxb.2003.06.007 |

| [23] | 盛绍学, 马晓群, 陈晓艺. 江淮地区冬小麦、油菜涝渍灾害识别及其指标的研究. 自然灾害学报, 2003, 21, (2): 175–181. |

| [24] | 盛绍学, 石磊, 李彪. 安徽省油菜涝渍灾害孕灾环境特征及其指标研究. 安徽农业科学, 2008, 36, (30): 13099–13101. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2008.30.045 |

| [25] | 张桂香, 霍治国, 吴立, 等. 1961-2010年长江中下游地区农业洪涝灾害时空变化. 地理研究, 2015, 34, (6): 1097–1108. |

| [26] | 霍治国, 王石立. 农业和生物气象灾害(气象灾害丛书). 北京: 气象出版社, 2009. |

| [27] | 郑大玮, 李茂松, 霍治国. 农业灾害与减灾对策. 北京: 中国农业大学出版社, 2013. |

| [28] | 田敏, 柴钰翔, 陈余萍, 等. 农业洪涝灾害风险评估区划指标研究. 安徽农业科学, 2010, 38, (12): 6382–6384;6505. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2010.12.108 |

| [29] | 丁一汇, 张建云. 暴雨洪涝. 北京: 气象出版社, 2009. |

| [30] | 温克刚, 曾庆华. 中国气象灾害大典——湖南卷. 北京: 气象出版社, 2006. |

| [31] | 王振峰. 洪涝对水稻生长发育影响及应对措施. 农业开发与装备, 2012, (6): 235–236. |

| [32] | 高德友, 赵新华, 段祥茂, 等. 抽穗期洪涝对水稻产量及其构成因素的影响. 耕作与栽培, 2001, (5): 31;47. |

| [33] | 刘战东, 肖俊夫, 南纪琴, 等. 淹涝对夏玉米形态、产量及其构成因素的影响. 人民黄河, 2010, 32, (12): 157–159. DOI:10.3969/j.issn.1000-1379.2010.12.066 |

| [34] | 钱龙, 王修贵, 罗文兵, 等. 棉花先涝后渍减产规律分析及排水指标确定. 农业工程学报, 2015, 31, (13): 89–97. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2015.13.013 |

| [35] | 段运怀. 对华北平原麦收时连阴雨的分析. 农业科技通讯, 1984, (5): 6–6. |

| [36] | 姜海如. 中国气象灾害大典——湖北卷. 北京: 气象出版社, 2007. |

| [37] | 王五一. 洪涝灾害对晚稻生产的影响及补救措施. 农业科技通讯, 2009, (7): 146–147. |

| [38] | Bange M P, Milroy S P, Thongbai P. Growth and yield of cotton in response to waterlogging. Field Crops Research, 2004, 88, (2-3): 129–142. DOI:10.1016/j.fcr.2003.12.002 |

| [39] | 宋丰萍, 胡立勇, 周广生, 等. 渍水时间对油菜生长及产量的影响. 作物学报, 2010, 36, (1): 170–176. |

| [40] | Förster B K, Lindenschmidt K E, Bronstert A. Assessing flood risk for a rural detention area. Natural Hazards & Earth System Sciences & Discussions, 2008, 8, (2): 311–322. |

| [41] | 朱乾根. 天气学原理和方法(第3版). 北京: 气象出版社, 2000. |

| [42] | 钮学新, 董加斌, 杜惠良. 华东地区台风降水及影响降水因素的气候分析. 应用气象学报, 2005, 16, (3): 402–407. DOI:10.11898/1001-7313.20050315 |

| [43] | 张先恭, 魏凤英. 我国东部旱涝变化规律及其影响因子. 应用气象学报, 1993, 4, (增刊Ⅰ): 81–88. |

| [44] | 高良润. 农田水利与排灌事业. 排灌机械, 1994, (2): 4–8. |

| [45] | 肖之平. 作物的耐淹本领. 湖南农业, 2003, (22): 26. DOI:10.3969/j.issn.1005-362X.2003.22.045 |

| [46] | 张福耀, 赵威军, 平俊爱. 高能作物——甜高粱. 中国农业科技导报, 2006, 8, (1): 14–17. |

| [47] | Nene Y L, Kanwar J S.Research on Food Legumes at the International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics (ICRISAT), with Special Reference to Chickpea//World Crops:Cool Season Food Legumes.Springer Netherlands, 1988:39-45. |

| [48] | 李玉昌, 李阳生, 李绍清. 淹涝胁迫对水稻生长发育危害与耐淹性机理研究的进展. 中国水稻科学, 1998, 12, (增刊Ⅰ): 70–76. |

| [49] | 陈敏, 徐姗, 蒋丽娜, 等. 淹水条件下玉米耐淹阈值研究. 安徽农业大学学报, 2013, 40, (4): 585–591. |

| [50] | 胡新民, 王永林. 冬小麦耐淹临界指标的试验研究. 灌溉排水学报, 1997, 16, (1): 37–39. |

| [51] | 刘宏保, 吴益群, 高明境, 等. 棉花的耐涝能力及涝后抢救措施. 中国棉花, 1984, (4): 33–34. |

| [52] | 王家珏, 丁同华, 王浩, 等. 棉花耐涝能力及其抗灾措施的调查. 江苏农业科学, 1992, (4): 20–21. |

| [53] | 陈国平, 赵仕孝, 刘志文. 玉米的涝害及其防御措施的研究——Ⅱ、玉米在不同生育期对涝害的反应. 华北农学报, 1989, 4, (1): 16–22. |

| [54] | 杨宏毅, 霍治国, 杨建莹, 等. 江汉和江南西部春玉米涝渍指标及风险评估. 应用气象学报, 2017, 28, (2): 237–246. DOI:10.11898/1001-7313.20170211 |

| [55] | 蔺万煌, 孙福增. 洪涝胁迫对水稻产量及产量构成因素的影响. 湖南农业大学学报(自然科学版), 1997, 23, (1): 50–54. |

| [56] | 于晶晶, 王小燕, 段营营, 等. 江汉平原主推小麦品种抗渍能力研究. 湖北农业科学, 2014, 53, (4): 760–764. |

| [57] | 朱建强, 程伦国, 吴立仁, 等. 油菜持续受渍试验研究. 农业工程学报, 2005, 21, (13): 63–67. |

| [58] | 杜鹃, 何飞, 史培军. 湘江流域洪水灾害综合风险评价. 自然灾害学报, 2006, 15, (6): 38–44. |

| [59] | 钟敦伦, 谢洪, 韦方强, 等. 论山地灾害链. 山地学报, 2013, 31, (3): 314–326. |

| [60] | 史光前, 陈敏. 试论长江流域洪水灾害风险管理. 人民长江, 2006, 37, (9): 10–12. |

| [61] | 斯迪. 洪涝灾害与地形有什么关系?. 内蒙古气象, 2002, 8, (3): 17. |

| [62] | 孙顺才, 赵锐, 毛锐, 等. 1991年太湖地区洪涝灾害评估与人类活动的影响. 湖泊科学, 1993, 5, (2): 108–117. DOI:10.18307/1993.0202 |

| [63] | 李祎君, 王春乙, 赵蓓, 等. 气候变化对中国农业气象灾害与病虫害的影响. 农业工程学报, 2010, 26. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2010.01.068 |

| [64] | 张强, 高歌. 我国近50年旱涝灾害时空变化及监测预警服务. 科技导报, 2004, 22, (7): 21–24. |

| [65] | 张葆蔚, 万金红. 2003-2012年我国洪涝灾情评估与成因分析. 中国水利, 2013, (11): 35–37. DOI:10.3969/j.issn.1000-1123.2013.11.016 |

| [66] | 周文魁.气候变化对中国粮食生产的影响及应对策略.南京:南京农业大学, 2012. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y2360650 |

| [67] | 吉奇, 徐璐璐, 宋冀凤. 1953-2005年本溪地区气候变化及其对农业生产的影响. 气象与环境学报, 2008, 24, (1): 36–39. |

| [68] | 李维京, 左金清, 宋艳玲, 等. 气候变暖背景下我国南方旱涝灾害时空格局变化. 气象, 2015, 41, (3): 261–271. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2015.03.001 |

| [69] | 温泉沛, 周月华, 霍治国, 等. 气候变暖背景下东南地区暴雨洪涝灾害风险变化. 生态学杂志, 2017, 36, (2): 483–490. |

| [70] | 肖洁, 李力. 湖南对全球变暖的区域响应//中国气象学会2003年年会"气候系统与气候变化"分会, 2003: 83-89. |

| [71] | 张勇, 许吟隆, 董文杰, 等. 中国未来极端降水事件的变化——基于气候变化预估结果的分析. 自然灾害学报, 2006, 15, (6): 228–234. |

| [72] | 陈峪, 陈鲜艳, 任国玉. 中国主要河流流域极端降水变化特征. 气候变化研究进展, 2010, 6, (4): 265–269. |

| [73] | Wang Y, Zhou L. Correction to "Observed trends in extreme precipitation events in China during 1961-2001 and the associated changes in large-scale circulation". Geophys Res Lett, 2005, 32, (17): 982. |

| [74] | 贺振, 贺俊平. 1960年至2012年黄河流域极端降水时空变化. 资源科学, 2014, 36, (3): 490–501. |

| [75] | 黄大鹏, 张人禾, 霍治国, 等. 1971-2010年中国农业洪涝灾情趋势及与极端降水事件关系//中国灾害防御协会风险分析专业委员会年会, 2012. |

| [76] | 李克南, 杨晓光, 慕臣英, 等. 全球气候变暖对中国种植制度可能影响Ⅷ——气候变化对中国冬小麦冬春性品种种植界限的影响. 中国农业科学, 2013, 46, (8): 1583–1594. |

| [77] | 宋艳玲, 刘波, 钟海玲. 气候变暖对我国南方水稻可种植区的影响. 气候变化研究进展, 2011, 7, (4): 259–264. |

| [78] | 王馥棠. 近十年来我国气候变暖影响研究的若干进展. 应用气象学报, 2002, 13, (6): 755–766. |

| [79] | 张金标, 陈淡芳, 欧善国, 等. 广东的洪涝及其对农业的危害与防御对策. 热带地理, 2002, 22, (2): 116–120. |

| [80] | 郑大玮, 李茂松, 霍治国. 农业灾害与减灾对策. 北京: 中国农业大学出版社, 2013. |

| [81] | Armstrong W. Aeration in higher plants. Advances in Botanical Research, 1980, 7: 225–332. DOI:10.1016/S0065-2296(08)60089-0 |

| [82] | Levitt J. Responses of Plants to Environmental Stresses. Hawaii: Academic Press, 1980: 3642–3645. |

| [83] | 蒋薇, 刘登望, 李林. 作物涝害研究进展. 南方农业学报, 2010, 41, (5): 432–435. |

| [84] | 卢明远, 李放. 沈阳地区水灾后"被淤"农田土壤肥力状况及改良途径. 生态学杂志, 1996, 15, (3): 70–72. |

| [85] | 陈世俭, 马毅杰. 洪水沉积物对长江中游洪泛区土壤肥力的影响Ⅰ.对养分含量及作物生长的影响. 土壤学报, 2001, 38, (4): 575–578. DOI:10.11766/trxb200007100416 |

| [86] | 葛朝红, 师树新, 赵海龙, 等. 连阴雨天气对棉花中后期生长发育的影响及对策. 现代农村科技, 2016, (14): 19. DOI:10.3969/j.issn.1674-5329.2016.14.012 |

| [87] | 曹海瑁, 曹海鑫, 田奉俊, 等. 日照时数与水稻产量性状的相关分析. 安徽农学通报, 2012, 18, (19): 48–49. DOI:10.3969/j.issn.1007-7731.2012.19.019 |

| [88] | 霍治国, 李茂松, 王丽, 等. 降水变化对中国农作物病虫害的影响. 中国农业科学, 2012, 45, (10): 1935–1945. DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2012.10.006 |

| [89] | 李翔, 赵金萍. 连续淹水对毛桃幼苗形态及部分生理指标的影响. 现代农业科技, 2010, (15): 129–130;133. DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2010.15.083 |

| [90] | 王矿, 王友贞, 汤广民. 水稻分蘖期淹水试验研究. 中国农村水利水电, 2015, (10): 23–25. DOI:10.3969/j.issn.1007-2284.2015.10.006 |

| [91] | 李香颜, 刘忠阳, 李彤宵. 淹水对夏玉米性状及产量的影响试验研究. 气象科学, 2011, 31, (1): 79–82. |

| [92] | 杨威, 朱建强, 吴启侠. 油菜受渍对产量的影响及排水指标研究. 灌溉排水学报, 2013, 32, (6): 31–33. |

| [93] | 姜爱军, 周学东, 周桂香, 等. 长江下游异常雨涝及其对农业影响的评估. 地理学报, 2000, 55, (增刊Ⅰ): 46–51. |

| [94] | 张爱民, 马晓群, 杨太明, 等. 安徽省旱涝灾害及其对农作物产量影响. 应用气象学报, 2007, 18, (5): 619–626. DOI:10.11898/1001-7313.20070517 |

| [95] | 胡文策, 王修贵, 陈绪勋. 湖北省涝渍灾害与降水空间分布关系的研究. 现代节水高效农业与生态灌区建设, 2010: 56–62. |

| [96] | Yang J, Huo Z, Wu L, et al. Indicator-based evaluation of spatiotemporal characteristics of rice flood in Southwest China. Agriculture Ecosystems & Environment, 2016, 230: 221–230. |

| [97] | 戴清明, 吕爱钦, 何维君, 等. 洞庭湖区油菜主要气象灾害发生规律与减灾避灾对策. 作物研究, 2006, 20, (1): 60–63;65. |

| [98] | 韩沁哲, 罗伯良, 周伟, 等. 湖南省油菜生长期连阴雨气象灾害发生强度的时空特征. 湖南农业科学, 2012, (19): 93–96. DOI:10.3969/j.issn.1006-060X.2012.19.028 |

| [99] | Wu H, Hayes M J, Weiss A, et al. An evaluation of the standardized precipitation index, China-Z Index and the statistical Z-score. International Journal of Climatology, 2001, 21, (6): 745–758. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [100] | 鞠笑生, 杨贤为, 陈丽娟, 等. 我国单站旱涝指标确定和区域旱涝级别划分的研究. 应用气象学报, 1997, 8, (1): 26–33. |

| [101] | Subash N, Singh S S, Priya N. Extreme rainfall indices and its impact on rice productivity-A case study over sub-humid climatic environment. Agricultural Water Management, 2011, 98, (9): 1373–1387. DOI:10.1016/j.agwat.2011.04.003 |

| [102] | 陈家金, 林晶, 李丽纯, 等.暴雨灾害对福建水稻产量影响的灾损评估方法研究.2009农业环境科学峰会, 2009. http://d.wanfangdata.com.cn/Conference/8007744 |

| [103] | 陆魁东, 彭莉莉, 黄晚华, 等. 气候变化背景下湖南油菜气象灾害风险评估. 中国农业气象, 2013, 34, (2): 191–196. |

| [104] | 黄毓华, 武金岗, 高苹. 淮河以南春季三麦阴湿害的判别方法. 中国农业气象, 2000, 21, (1): 23–26;46. |

| [105] | 马晓群, 吴文玉, 张辉. 农业旱涝指标及在江淮地区监测预警中的应用. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 186–194. DOI:10.11898/1001-7313.20090208 |

| [106] | 彭勤生, 廖晓军, 谢彦, 等. 洪涝灾害对水稻损失评估分析. 生物灾害科学, 2015, (3): 246–249. |

| [107] | Kamoshita A, Ouk M. Field level damage of deepwater rice by the 2011 Southeast Asian Flood in a flood plain of Tonle Sap Lake, Northwest Cambodia. Paddy & Water Environment, 2015, 13, (4): 455–463. |

| [108] | 李瑞秋, 高小彦, 吴敦肃. 淹水对玉米苗某些生理和形态的影响. 植物学报, 1991, 33, (6): 437–477. |

| [109] | 陈永华, 赵森, 严钦泉, 等. 不同淹涝胁迫强度对杂交稻和常规稻农艺性状和生化特性的影响. 中国水稻科学, 2006, 20, (5): 512–516. |

| [110] | Anandana A, Pradhanb S K, Dasb S K, et al. Differential responses of rice genotypes and physiological mechanism under prolonged deepwater flooding. Field Crops Research, 2015, 172: 153–163. DOI:10.1016/j.fcr.2014.11.007 |

| [111] | 李永和, 石亚月, 陈耀岳. 试论洪涝对水稻的影响. 自然灾害学报, 2004, 13, (6): 83–87. |

| [112] | Gouranga K, Narayan S, Ashwani K. Deep-water rice production as influenced by time and depth of flooding on the east coast of India. Archives of Agronomy & Soil Science, 2012, 58, (6): 573–592. |

| [113] | 郭相平, 甄博, 陆红飞. 水稻旱涝交替胁迫叠加效应研究进展. 水利水电科技进展, 2013, 33, (2): 83–86. DOI:10.3880/j.issn.1006-7647.2013.02.018 |

| [114] | 董宝娣, 张正斌, 徐萍, 等. 小麦干湿交替条件下的水分利用效率与生物学性状. 干旱地区农业研究, 2005, 23, (3): 28–32. |

| [115] | 张春晓, 俞双恩, 王嫔. 旱涝交替对水稻生理生长及水分利用效率的影响. 江苏农业科学, 2016, 44, (4): 121–125. |

| [116] | 马玉平, 王石立, 王馥棠. 作物模拟模型在农业气象业务应用中的研究初探. 应用气象学报, 2005, 16, (3): 293–303. DOI:10.11898/1001-7313.20050303 |

| [117] | 杨京平, 陈杰. 计算机模拟渍水时期及持续时间对春玉米生长及产量的影响. 生物数学学报, 2001, 16, (3): 353–361. |

| [118] | 石春林, 金之庆. 基于WCSODS的小麦渍害模型及其在灾害预警上的应用. 应用气象学报, 2003, 14, (4): 462–468. |

| [119] | 陈杰, 杨京平. 玉米渍水模拟模型研究及验证. 作物学报, 2003, 29, (3): 436–440. |

| [120] | 胡继超, 曹卫星, 罗卫红. 渍水麦田土壤水分动态模型研究. 应用气象学报, 2004, 15, (1): 41–50. |

| [121] | 金之庆, 石春林. 江淮平原小麦渍害预警系统(WWWS). 作物学报, 2006, 32, (10): 1458–1465. DOI:10.3321/j.issn:0496-3490.2006.10.006 |

| [122] | Li S, Tompkins A M, Lin E, et al. Simulating the impact of flooding on wheat yield-A case study in East China. Agricultural & Forest Meteorology, 2016, 216, (34): 221–231. |

| [123] | 渭南农业网. 陕西渭南大荔设施农业受灾严重. 农业工程技术:温室园艺, 2013, (8): 103. |

| [124] | 彭月, 蒋元华, 兰明才, 等. 秋季连阴雨天气对湖南农业生产的影响及防灾减灾措施. 湖南农业科学, 2016, (5): 51–53;57. |

| [125] | 吴荣生, 姜承光, 宋祖武. 涝渍对夏玉米的危害及其防御途径. 江苏农业科学, 1986, (5): 12–14. |

| [126] | 胡官庆, 吴应元, 宋周元, 等. 油菜湿害表现及生理机制与预防. 安徽农业科学, 2000, 28, (2): 171. |

| [127] | 魏和平, 利容千. 淹水对玉米不定根形态结构和ATP酶活性的影响. 植物生态学报, 2000, 24, (3): 293–297. |

| [128] | 倪君蒂, 李振国. 淹水对大豆生长的影响. 大豆科学, 2000, 19, (1): 42–48. |

| [129] | 朱云集, 马元喜, 王晨阳, 等. 土壤水分逆境对冬小麦根系某些形态解剖结构及超微结构的影响. 河南农业大学学报, 1994, 28, (3): 224–229. |

| [130] | 唐建军, 王永锐, 傅家瑞. 水稻对渍水稻田土壤缺氧胁迫的反应. 中国稻米, 1995, 1, (1): 29–31. |

| [131] | 李乐农, 麻浩. 淹水对杂交水稻分蘖期生理生化特性的影响. 杂交水稻, 1995, (5): 31–33. |

| [132] | 张玉琼, 张鹤英. 淹水逆境下玉米若干生理生化特性的变化. 安徽农业大学学报, 1998, 25, (4): 378–381. |

| [133] | 董合忠, 李维江, 唐薇, 等. 干旱和淹水对棉苗某些生理特性的影响. 西北植物学报, 2003, 23, (10): 1695–1699. DOI:10.3321/j.issn:1000-4025.2003.10.007 |

| [134] | Fox R L. Stessphysiology in Crop Plants. Hawaii: Academic Press, 1979: 82–83. |

| [135] | 蔺万煌, 孙福增, 彭克勤, 等. 洪涝胁迫对水稻磷及钾营养的影响. 湖南农业大学学报(自然科学版), 1999, 25, (4): 271–274. |

| [136] | 李开江, 石鹤付, 史健, 等. 淹水对水稻生长发育和产量的影响. 安徽农学通报, 2007, 13, (20): 64–65;12. DOI:10.3969/j.issn.1007-7731.2007.20.024 |

| [137] | Chau V N, Cassells S, Holland J. Economic impact upon agricultural production from extreme flood events in Quang Nam, central Vietnam. Natural Hazards, 2015, 75, (2): 1747–1765. DOI:10.1007/s11069-014-1395-x |

| [138] | 肖志强, 李宗明, 樊明, 等. 陇南山区小麦白粉病流行程度预测模型. 干旱地区农业研究, 2008, 26, (3): 80–85. |

| [139] | 胡宗兵, 徐传忠, 王正东, 等. 2003年小麦赤霉病特大流行原因浅析与防治措施. 安徽农业科学, 2004, 32, (1): 49;52. |

| [140] | 李新梅, 宗勇伟, 张立庄, 等. 玉米细菌性茎腐病的发生规律与防治对策. 安徽农学通报, 2008, 14, (2): 56–57. |

| [141] | 赵满云, 禹崇云, 周军, 等. 临沧市玉米叶斑病大发生原因及防治对策. 农业与技术, 2010, 30, (4): 34–37. |

| [142] | 辛惠普, 马汇泉, 刘静茹, 等. 大豆根腐病发生与防治的初步研究. 大豆科学, 1987, 6, (3): 189–196. |

| [143] | 马汇泉, 靳学彗, 孙伟萍, 等. 大豆根腐病生态学研究——Ⅱ.不同土壤条件对大豆根腐病的影响. 中国油料作物学报, 1995, 17, (1): 47–48. |

2017, 28 (6): 641-653

2017, 28 (6): 641-653