2. 中国气象局公共气象服务中心, 北京 100081;

3. 中国气象局风能太阳能资源中心, 北京 100081

2. CMA Public Meteorological Service Center, Beijing 100081;

3. CMA Wind and solar Energy Resources Center, Beijing 100081

太阳能作为可再生能源的一种,具有巨大的开发潜力,太阳能的开发利用被认为是解决全球能源危机与气候问题的有效途径之一。我国太阳能开发正处于蓬勃发展阶段,详细了解我国太阳能资源分布情况及其开发潜力,对我国清洁能源开发利用规划和具体的工程选址等都有重要的指导意义。在对太阳能资源的评估方面,国内外学者从太阳能资源的时空分布特征和变化趋势等方面进行诸多探究[1-8]。在对太阳能的开发与利用上,也有不少学者在大型光伏系统发电选址、太阳能发电技术、成本效益乃至太阳能资源的产业发展及趋势等方面进行讨论[9-14]。前者多从资源分布的角度对太阳能在地球上的分配进行探讨,但并未涉及太阳能转化为电能或热能的可利用性方面的研究;而后者从能源转化的角度上进行,并考虑经济社会等非自然因素的影响,但多针对微观尺度上的某一具体利用实例来进行。因而,有必要将资源分布和可利用性结合起来,从宏观尺度上了解一个区域的太阳能资源从分布到获取,从获取到转化利用的可能性。

在我国,人们对太阳能资源分布和开发研究多集中在太阳能资源较为丰富的地区[15-17],往往忽视一些太阳能资源相对较少且经济较为发达的区域。在经济发展的大量需求下,电力短缺或成为这些地区经济发展的瓶颈。为了能够更加合理地利用太阳能资源,有必要对华南地区太阳能资源的空间分布与开发潜力进行深入分析。

本研究中的华南地区包含广东、广西和海南三省(区),从该区域的太阳能时空分布特性和可利用性两方面入手,在分析该区域太阳能资源分布特性和资源价值的基础上,进一步对该地域太阳能资源开发潜力进行区划和评判。旨在为大规模合理高效利用太阳能资源,发展太阳能产业给予一定的科学依据和指导建议。

1 研究区域概况与数据、方法 1.1 研究区域地形特征及气候特征华南地区地形主要以丘陵为主,地势多起伏不平,但大多数地区的海拔相对较低,海拔在500 m以下的地区占近80%。受地形地貌影响该地区气候类型众多,存在副热带西风、赤道西风和热带东风3种环流,同时也是我国西太平洋台风活动最为频繁的地区。该地区属热带、副热带季风气候,终年高温多雨,降水充沛;水汽条件充足,年平均相对湿度普遍较大,降雨日数约占全年的50%;太阳辐射资源也比较丰富,年日照时数多在2000 h以上。此外,华南地区的晴天日数(云量低于2成)是我国最少的区域之一,相反,阴天日数(云量多于8成)最多。云量是影响华南地区年辐射总量的最主要因素之一。

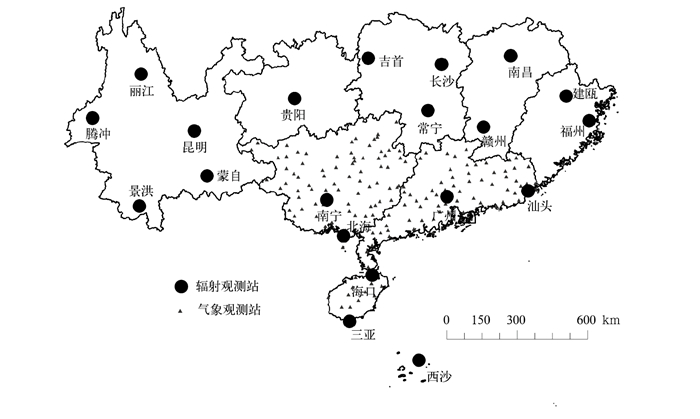

1.2 数据来源太阳总辐射观测数据来自华南地区及邻近省份20个有辐射观测记录的地面气象观测站(图 1);用于进行太阳总辐射量计算的日照百分率数据来自华南地区的156个地面气象观测站,计算时段为1981—2010年。进行太阳能开发适宜性分析需要地形数据和下垫面类型数据,分析分别以90 m×90 m分辨率和1 km×1 km分辨率进行,且需将每种分辨率下的辐射资源数据、地形数据和下垫面数据配置到同一投影同一分辨率下,数据获取来源详见表 1。将辐射数据进行格点化处理时,站点到格点的插值方法采用反向距离权重法[18];进行地形订正时选用对应分辨率的数字化高程模型(Digital Elevation Model,DEM),其中90 m×90 m分辨率的DEM数据来自于美国航天飞机雷达地形测绘使命(Shuttle Radar Topography Mission,SRTM),而1 km×1 km分辨率的DEM数据来自于中国1 km DEM数据集;进行开发潜力分析时所需的下垫面数据来自全球土地覆盖数据产品GlobCover2009(GLC2009) 和GlobCover2000(GLC2000)[19],两者的原始分辨率分别为300 m×300 m和1 km×1 km。其中,将GLC2009数据应用于90 m×90 m的太阳能开发潜力研究时,需将其重采样到90 m×90 m分辨率与辐射数据进行匹配,重采样采用最邻近插值法,即采用覆盖在某一地形单元格上面积最大的下垫面类型作为该单元格的下垫面类型。

|

|

| 图1 观测站分布 Fig.1 Location of observation stations | |

|

|

表 1 数据来源与说明 Table 1 Data source and instruction |

① http://www.gscloud.cn/sources.

② http://globalchange.nsdc.cn.

③ http://westdc.westgis.ac.cn.

1.3 计算方法 1.3.1 太阳能资源计算由于太阳辐射观测站点较少,要了解太阳辐射在整个华南地区的分布情况,主要利用太阳总辐射与日照百分率的关系,采用经验公式计算的方法获得。参照国家标准《太阳能资源等级总辐射》(GB/T 31155—2014)[20]中的经验计算方法,有

|

(1) |

式(1) 中,Q是到达地表的太阳总辐射,单位:kWh·m-2;Q0为地外太阳辐射。

获得华南地区各气象观测站对应的a,b参数值,本文首先根据华南地区6个辐射观测站各月总辐射和日照百分率,采用最小二乘法拟合求出这6个站每月的a,b[22],同时求出邻近省份14个辐射观测站的a,b用于插值以提高插值精度[23],再采用反向距离权重法将20个辐射观测站每月的a,b插值到156个气象观测站上,继而求出这156个气象观测站的年太阳总辐射量。将1981—2010年拟合得到的a,b用于计算2015年的水平面总辐射曝辐量,并与实测值进行对比。由表 2可以看到,6个站的相对误差均在10%以内,最大为广州站的-9.8%,最小为海口站的-0.3%,将6个站的实测值和计算值分别求平均后的相对误差为-4.4%,该误差水平与目前国内太阳辐射计算的总体水平大致相当[21-23]。进一步将156个气象观测站的年总太阳辐射量分别配置到90 m×90 m和1 km×1 km分辨率地形上,在此过程中主要考虑海拔和纬度对太阳辐射的影响,采用SMARTS模式获得网格点上晴天条件下太阳辐射相对分布[24-26],进而对数学插值结果进行订正。由于缺乏精细的云和气溶胶等数据,订正后的结果可能仍存在一定误差。

|

|

表 2 2015年华南地区辐射观测站水平面总辐射计算结果及检验 Table 2 Calculation results and examinations of horizontal total radiation of radiation stations in south China in 2015 |

在实际的太阳能热利用和光伏发电的工程应用中,通常将太阳能板朝向阳方向固定放置,并与水平面形成一定的倾斜角,不同地区最佳倾角的计算和选择是一个重要问题。其核心要求就是使太阳能板全年收到的太阳能辐射总量最大,并由此确定光伏组件的最佳倾角。本文采用Klein模型计算倾斜面太阳总辐射[27]。该模型的核心计算公式如下:

|

(2) |

式(2) 中,Qs,Ds,Ss,Rs分别为倾斜面上的太阳总辐射、直接辐射、散射辐射和反射辐射的月总量。Ds,Ss,Rs的计算方法可参照文献[27-29]。

计算得到太阳总辐射的年气候值后,可根据《太阳能资源等级总辐射》[20]中的等级划分判断太阳能资源的丰富程度。Q≥1750 kW·h·m-2·a-1为极丰富等级(A级),1400≤Q < 1750 kW·h·m-2·a-1为很丰富等级(B级),1050≤Q < 1400 kW·h·m-2·a-1为丰富等级(C级);Q < 1050 kW·h·m-2·a-1为一般等级(D级)。

1.3.2 太阳能资源稳定度计算太阳能资源稳定度体现的是太阳能资源年内变化的状态和幅度,采用全年中各月平均日曝辐量的最小值与最大值之比表示[20]。

|

(3) |

式(3) 中,Rw∈(0, 1),为太阳能资源稳定度,Rw越接近于1越稳定。Q1,Q2,…,Q12是1到12月各月平均日曝辐量的多年均值,单位:kW·h·m-2。

Rw≥0.47为很稳定等级(A级),0.36≤Rw < 0.47为稳定等级(B级),0.28≤Rw < 0.36为一般稳定等级(C级),Rw < 0.28为不稳定等级(D级)。

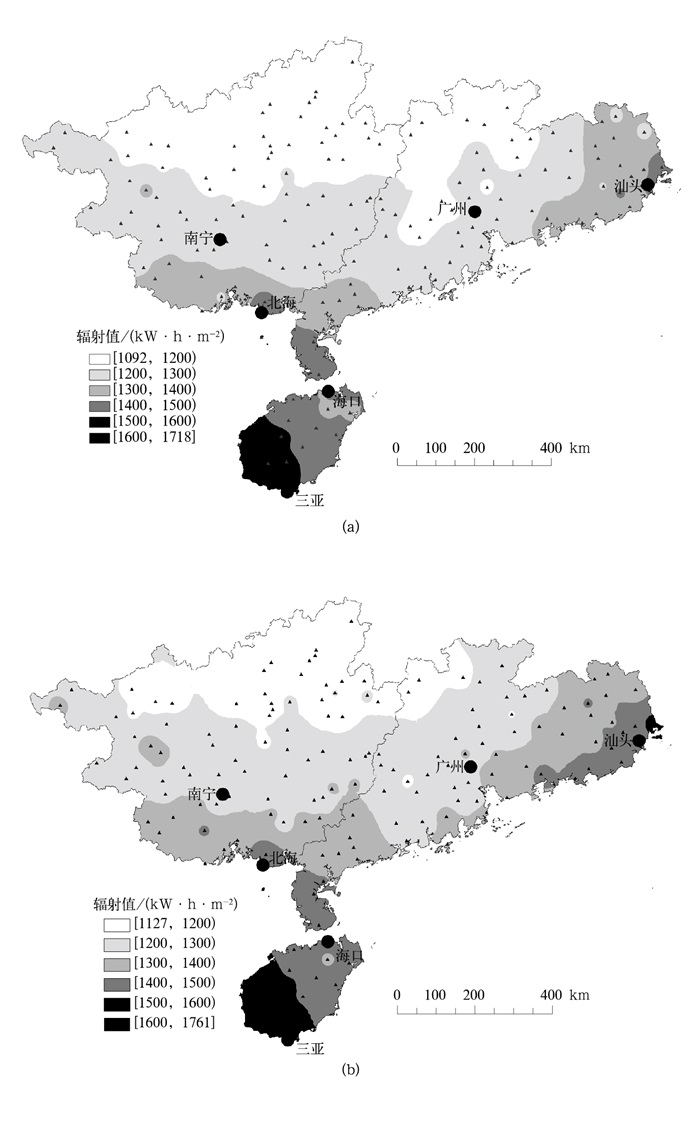

2 华南地区太阳能资源评估 2.1 太阳能资源空间分布与丰富程度评估华南地区每年在平面上接收到的太阳能资源为1092~1718 kW·h·m-2,平均值为1254 kW·h·m-2(图 2a)。最佳倾角下,年太阳能资源分布为1127~1761 kW·h·m-2(图 2b)。平均值为1291 kW·h·m-2。经过最佳倾角的调整后,华南地区年太阳总辐射量平均提高37 kW·h·m-2,增加3%左右。华南地区太阳能资源的空间分布规律基本随着纬度减小而增大:广西基本与纬度成反比,广东东部和南部沿海要高于西部和北部地区,海南则呈现为西部高东部低。根据《太阳能资源等级总辐射》[20]等级划分,广西太阳能资源丰富程度除了北部湾沿海的极少部分地区达到很丰富等级以外,其余地区均处于丰富等级;广东除了东部沿海和雷州半岛地区达到资源很丰富等级以外,其余大部分地区也都属于资源丰富的地区。这也决定了整个华南地区太阳能资源平均水平仅达到资源丰富等级;而海南绝大部分地区均处于资源很丰富等级,海南的太阳能资源丰富程度明显优于广东、广西。

|

|

| 图2 90 m×90 m分辨率下订正后的1981—2010华南地区平面太阳总辐射(a)和最佳斜面太阳总辐射(b)年空间分布 Fig.2 Spatial distribution of total solar radiation on horizontal plane(a) and total solar radiation with optimal angle(b) in south China of 1981-2010 revised by DEM with resolution of 90 m×90 m | |

2.2 太阳能资源稳定程度评估

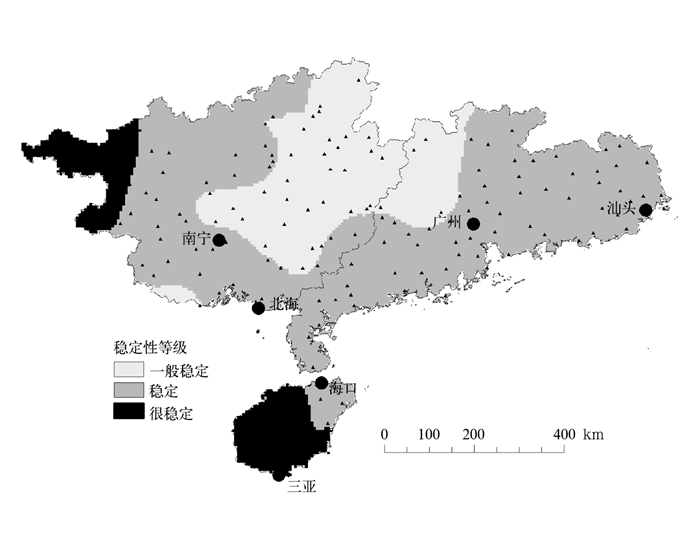

根据式(3) 求得华南地区各观测站太阳能资源的稳定程度,并经插值得到太阳能资源稳定等级空间分布(图 3)。整体而言,华南地区的太阳能平均稳定水平达到了稳定等级。分省而言,广西太阳能资源的稳定程度最差,除西北小部分地区处于很稳定状态以外,中部和东部分处稳定和一般稳定等级。海南稳定程度最高,整体处于很稳定状态,仅东部小部分面积处于稳定等级。广东太阳能资源稳定水平则介于两者之间,除西北处于一般稳定等级以外,中部、东部和南部均处于稳定等级。从太阳能丰富程度和稳定程度来看,华南地区的太阳能资源价值均呈现为海南最高,广东其次,广西最低。

|

|

| 图3 华南地区太阳能资源稳定程度空间分布 Fig.3 Spatial distribution of solar energy resource stability in south China | |

以上太阳能资源的丰富程度和稳定程度的计算均在90 m×90 m分辨率下进行,1 km×1 km分辨率太阳能总辐射资源的空间分布差别不大,整个华南地区太阳能资源丰富程度和稳定程度差异也不明显(图略)。

3 基于地形的太阳资源开发适宜性区划上述太阳能的评估主要从资源分配上进行分析,是被动的。进行可开发利用性评估则是研究主动获取太阳能资源的可能性和难易程度。在此主要考虑地形因素,分析不同地形条件(坡度、坡向)对太阳辐射接收总量的影响,并未涉及经济、交通等其他非自然因素的影响。在基于地形进行区划时,结合水土保持规定中对坡度的划分标准,综合考虑地形对太阳能资源被动分配的影响,主动开发的难易程度,主要遵循以下两个原则:① 阳坡优先原则。安装太阳能装置板时,最佳倾角总是向阳,阴坡会对太阳直接辐射的获取时长有一定影响,因此,开发选址时南坡要优先于北坡。② 平坡优先原则。无论从资源获取、水土保持和开发成本等角度来考虑,在地势平坦地区开发利用太阳能相对容易,在考虑坡度因素影响时,结合《水土保持综合治理规划通则》(GB/T15772—1995)[30]坡度等级界定划分。该通则将坡度划分为以下6个等级:微坡[0°, 5°)、较缓坡[5°, 8°)、缓坡[8°, 15°)、较陡坡[15°, 25°)、陡坡[25°, 35°)、急陡坡[35°, 90°)。

根据上述原则,可将华南地区太阳能资源的可利用程度划分为4个等级,划分依据如表 3所示。Ⅰ类为最适宜开发利用地区,包括:① 坡度为[0°, 8°)且坡向为[135°, 225°]的地区,② 坡度为[0°, 5°)且坡向为[90°, 135°)或(225°,270°]的地区。Ⅱ类为次适宜开发利用地区,包括:① 坡度为[0°, 5°)且坡向为[0°, 45°)或(315°, 360°]的地区,② 坡度为[5°, 8°)且坡向为[90°, 135°)或(225°,270°]的地区,③ 坡度为[8°, 15°)且坡向为[135°, 225°]的地区。Ⅲ类为可开发利用地区,包括:① 坡度为[5°, 15°)且坡向为[0°, 45°)或(315°, 360°]的地区,② 坡度为[15°, 25°)且坡向为[135°, 225°]的地区。Ⅳ类为不适宜开发利用地区,包括:① 坡度为[15°, 25°)且坡向为[0°, 45°)或(315°, 360°]的地区,② 坡度为[25°, 90°)的所有地区。

|

|

表 3 依据坡度、坡向划分的太阳能开发适宜性划分标准 Table 3 The division standard of solar energy exploitation suitability based on slope and aspect |

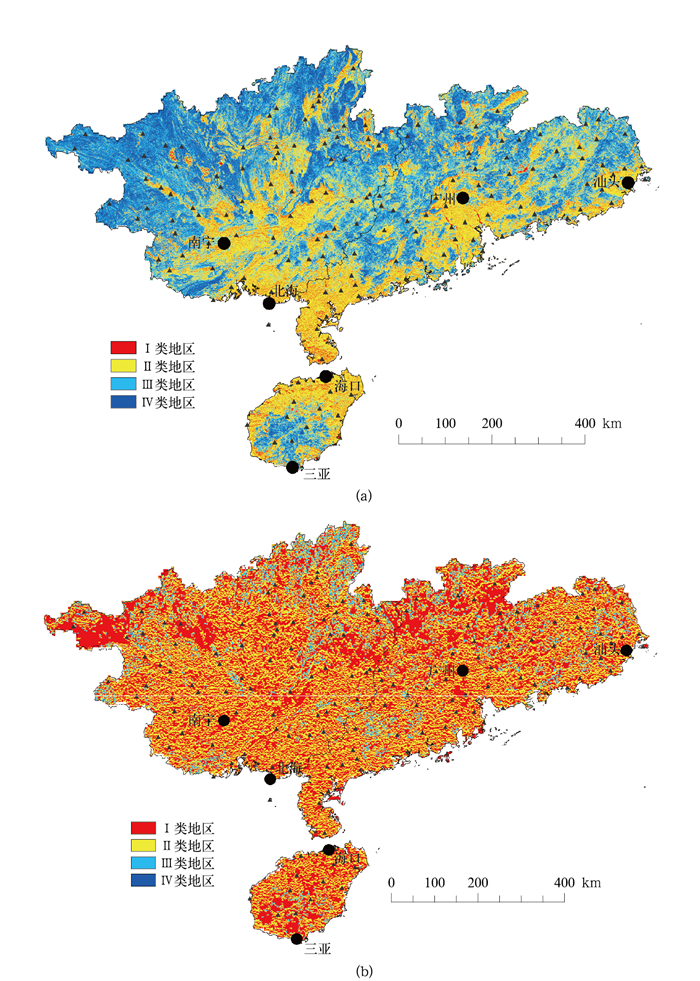

按照上述依据,分别以90 m×90 m和1 km×1 km分辨率对华南地区的太阳能资源开发适宜性进行区划,分区结果如图 4所示。90 m×90 m分辨率下,Ⅰ,Ⅱ类地区多集中在广西南部和北部湾沿海地区、广东沿海地区、珠江三角洲地区、雷州半岛地区,海南岛的北部和沿海地区。广西北部多山区,不适宜开发地区也较为集中,北部都阳山和凤凰山,东北部处于南岭地带的越城岭和海洋山等地,开发相对困难;对于广东与广西接壤的南岭山脉地区,可开发性也相对较差;而海南岛的地形则是中间高耸,四周低平,以五指山、鹦哥岭为中心,向外围逐级下降,对应地,可开发性差的地区也是岛中央山陵地区(图 4a)。而在1 km×1 km分辨率下,整个华南绝大多数地区太阳能资源都分布在Ⅰ,Ⅱ类地区之内,Ⅲ类以上地区几乎没有大片存在(图 4b)。

|

|

| 图4 90 m×90 m分辨率下(a)和1 km×1 km分辨率下(b)华南地区太阳能开发适宜性区划 Fig.4 Zoning of solar energy exploitation suitability in south China with resolutions of 90 m×90 m(a) and 1 km×1 km(b) | |

华南地区占地面积约45.18×104 km2,其中广西为23.67×104 km2,广东为17.97×104 km2,海南为3.54×104 km2。对华南地区太阳能4个开发利用类型区域进行统计分析发现(表 4),在90 m×90 m分辨率下,Ⅰ类最适宜开发的地区面积占华南地区总面积的22.1%,这些地区所获得的太阳能资源占华南地区太阳能资源的22.6%,资源获得比例要稍高于面积比例;Ⅱ类地区面积占32.4%,是占地面积最广的一类,该区域所接收的辐射资源占总资源的32.9%,资源获得比例还是要稍高于面积比例;Ⅲ类地区面积占26.7%;Ⅳ类不适宜开发的地区占地面积最小,为18.8%。

|

|

表 4 华南地区太阳能开发适宜性分区统计 Table 4 Partition statistics of solar energy exploitation suitability in south China |

而在1 km×1 km分辨率下,Ⅰ类最适宜开发的地区面积占华南地区总面积的53.7%,所占比例最高,且占华南地区总面积的一半以上;Ⅱ类地区面积占40.3%,Ⅲ类地区面积占5.9%,Ⅳ类不适宜开发的地区几乎没有。对比90 m×90 m分辨率的区划结果,1 km×1 km分辨率下Ⅰ,Ⅱ类地区所占比例明显偏高。主要因为在较低分辨率下,坡度相对缓和,多低于25°,该分辨率下,很多地形细节信息被平滑。低纬度地区光伏电站布置1 MWp标准单元占地面积约在1 hm2左右[31-32],而90 m×90 m分辨率单元格可以刻画1 MWp标准单元的最小占地需求。根据《光伏电站设计规范》[33]给出的固定光伏方阵间距要求,即便是100 MW的大型光伏电站,其占地面积也远小于1 km2。因而,在进行实际的太阳能资源开发时候,可以同时参考1 km×1 km分辨率的区划结果和90 m×90 m分辨率的区划结果,在较低的分辨率区划下,尽量选择最适宜开发的Ⅰ类地区,在具体选址时优先选90 m×90 m分辨率下Ⅰ,Ⅱ类较多的地区。

4 基于下垫面类型的太阳能资源可利用潜力上述研究中,虽然得到的Ⅰ类最适宜开发地区占地幅度较大,但易于开发利用的区域往往是农业用地、居民用地等已占用区域,因此,要结合这些地区的下垫面类型,进一步分析华南地区太阳能资源的开发利用潜力。在90 m×90 m分辨率和1 km×1 km分辨率下,分别基于GLC2009和GLC2000土地利用类型数据,将原有的土地利用分类统一归为6种(表 5)。对这6种土地覆盖类型与对应的太阳能可开发利用性分区进行统计,以分析不同可利用类型区域的实际可开发潜力。

|

|

表 5 土地利用类型划分与GLC土地覆盖数据分类的对应性 Table 5 Correspondence of land use type classification in this paper and the GLC data |

在实际的太阳能资源开发利用过程中,尽量避免占用耕地、林地和生态湿地,水域地区因不宜进行设备安装也暂时排除在外,而在城镇用地上进行太阳能开发也十分有限,城镇用地本身所占比例很小,也不重点考虑。因此,华南地区优先考虑用于太阳能开发的应是未利用的裸地和森林生态价值较低的灌木、草地。

统计不同开发适宜区的土地利用类型(表 6) 发现,90 m×90 m分辨率的结果显示:在太阳能最适宜开发利用的Ⅰ类地区,用于供应人类生存所需的农业和城镇用地占将近65%,而其中20%为森林覆盖,可用于太阳能开发的灌木、草地和裸地仅12.8%,开发利用的潜力有限。而在次适宜开发利用的Ⅱ类地区,耕地面积依然占近50%,森林覆盖地区则占30%以上,农业用地和森林覆盖地仍是主要的下垫面类型,可用于太阳能开发的灌木、草地和裸地的比例有所提升,占17.3%。在尚可开发利用的Ⅲ类地区,灌木、草地比例虽占近20%,但这类地区在实际工程开发过程中会遇到更多的开发技术和开发成本等非资源利用方面的实际问题,因此,在这些地区进行太阳能资源开发利用也非首选。在不适宜开发利用的Ⅳ类地区,耕地占用面积小,仅15.5%,大部分仍以森林覆盖为主,灌木、草地虽然在4种类型中比例最高,占20%以上,但在农业上的开发利用遇到的困难同样是它在太阳能资源上难以开发利用的原因,尽管这类地区下垫面分布满足开发条件,但考虑到水土保持的要求,并不建议在该类地区开展太阳能光伏电站等建设。

|

|

表 6 各级开发适宜区的下垫面类型所占面积比例(单位:%) Table 6 Area proportion of different underlying surface types in different suitability zones(unit: %) |

1 km×1 km分辨率结果则显示,无论哪种开发利用分区类型,林地所占比例均最大,其次为灌木和草地,然后才是耕地(表 6)。这一结果与90 m×90 m分辨率下的结果有一定的差异。由于华南地区以丘陵地貌为主,许多耕地以梯田和山间小块田地的形式存在,在较低分辨率下,无法提取细小地块的下垫面特征,在利用遥感进行分类时候,也容易存在将耕地误判为林地的现象。其次是由于GLC2000和GLC2009数据的年际差异,随着人为开发的不断推进和城市化的不断扩张,2000年以后数据较2000年以前耕地和城市用地都有不同程度扩张。两者是造成90 m×90 m分辨率和1 km×1 km分辨率下不同可开发类型地区土地覆盖类型存在差别的主要原因。在土地利用类型划分上,分辨率高,划分结果就更为准确。在进行光伏电站等太阳能开发利用项目选址时,应参照最新的土地利用信息和和更精细的土地覆盖数据进行。

基于以上分析,综合太阳能可开发利用的地区(不包含Ⅳ类地区),统计90 m×90 m分辨率下这些可利用地区内各下垫面类型的总面积及该面积下所占全区太阳能辐射总量比例情况(表 7)。在优先考虑的裸地和灌木、草地,可利用的太阳能资源占华南地区总面积的13.9%,所获得的太阳能资源占总资源比例的14.0%。而占面积比例和资源比例最大的类型是耕地,其次为林地,两者总共占到面积总比例的64%,占资源比例64.5%。直接放弃这些地区等于放弃了太阳能可开发利用的很大一部分区域,在太阳能资源实际开发的工程利用中,可以结合现有土地利用特征,在不占用耕地和不影响森林覆盖率的原则下,有限制地开发太阳能资源。

|

|

表 7 90 m×90 m分辨率下可开发地区内各下垫面类型占地面积比例和资源比例 Table 7 Area and resource proportion of different underlying surface types in suitable for utilization zones with resolution of 90 m×90 m |

5 结论和讨论

研究表明:

1) 华南地区水平面总辐射年曝辐量为1254 kW· h·m-2,最佳斜面总辐射年曝辐量为1291 kW·h·m-2,比水平面高3%。其空间分布规律基本随纬度的减小而增大。广西基本与纬度成反比;广东东部和南部沿海要高于西部和北部地区,海南则呈现为西部高东部低。华南地区太阳能的丰富程度总体处于资源丰富等级,稳定程度总体处于较稳定等级,资源价值海南最高,广东其次,广西最低。

2) 在90 m×90 m分辨率下,太阳能开发适宜性区划结果表明Ⅰ类最适宜开发和Ⅱ类次适宜开发的面积占华南地区总面积的50%以上,Ⅱ类地区是占地面积最广的一类,且资源获得比例要稍高于面积比例,可开发潜力很大。可利用性分析结果显示,在可利用的等级范围内,优先用于太阳能开发的裸地和灌木、草地占华南地区总面积的将近15%,占面积比例和资源比例最大的类型是耕地(34.8%),其次为林地(29.2%)。

本文直接采用前人太阳能资源计算方法,并未针对太阳能计算和空间插值准确性和不确定性进行深入探讨。在太阳能资源的计算过程中,初值选择和计算方式、插值方法选取和校正、观测站密度和观测时间长短均可能对太阳能资源大小的预估造成一定偏差[23, 29, 34]。由于华南地区可用于建立辐射参数的辐射观测站较少,采用日照时数作为基本参数推算太阳总辐射量的方法存在一定局限性,在将辐射观测站数据内插到高分辨率格点时,个别地区可能存在较大偏差。因此,在针对某一地区的太阳能开发利用工程等进行小尺度下太阳能资源评估时,应对内插得到的辐射结果进行严格检验,增加辐射观测站密度,同时寻求更适宜的辐射数据源和参数方案[34-37],以减小计算过程产生的误差。

在进行适宜性分析时,本研究只考虑坡度、坡向两方面的因素,实际的地形条件往往更为复杂,坡位高低、附近山体遮蔽等都有可能对太阳能资源的获取产生一定影响,在实际太阳能开发工程应用实例中,选址时还要考虑地址的可达性、建设成本、技术条件等因素[38-40]。基于地形的区划仅作为资源角度的一个参考依据,并不能作为选址的唯一标准。在进行可利用潜力分析时,结果同样受到土地覆盖数据源的制约,数据获取年代和分辨率都是分析结果差异产生的主要原因。更精细的土地利用数据给出的结果更为准确、可靠。数据源的分辨率大小使区划结果存在较大差异,具体太阳能利用工程项目选址时可以根据拟建工程占地大小,根据低分辨率区划结果选定大体区域,落实到具体地块时参照高分辨率区划结果。在实际开发应用过程中,除了优先考虑裸地和灌木、草地以外,不应直接放弃耕地和林地,在尽量不占用耕地、不影响植被覆盖率的原则下,合理开发太阳能,并同时考虑技术、成本等非自然因素的限制。

| [1] | Power H C, Mills D M. Solar radiation climate change over Southern Africa and an assessment of the radiative impact of volcanic eruptions. International Journal of Climatology, 2005, 25, (3): 295–318. DOI:10.1002/(ISSN)1097-0088 |

| [2] | Wild M, Gilgen H, Roesch A, et al. From dimming to brightening:Decadal changes in solar radiation at Earth's surface. Science, 2005, 308, (5723): 847–850. DOI:10.1126/science.1103215 |

| [3] | Stanhill G, Cohen S. Solar radiation changes in the United States during the twentieth century:Evidence from sunshine duration measurements. J Climate, 2005, 18, (15): 1503–1512. |

| [4] | 李柯, 何凡能. 中国陆地太阳能资源开发潜力区域分析. 地理科学进展, 2010, 29, (9): 1049–1054. DOI:10.11820/dlkxjz.2010.09.004 |

| [5] | 沈义. 我国太阳能的空间分布及地区开发利用综合潜力评价. 兰州: 兰州大学, 2014. |

| [6] | 郑有飞, 关福来, 蔡子颖, 等. 我国南方中东部地区地面太阳总辐射变化规律. 应用气象学报, 2011, 22, (3): 312–320. DOI:10.11898/1001-7313.20110307 |

| [7] | 李晓文, 李维亮, 周秀骥. 中国近30年太阳辐射状况研究. 应用气象学报, 1998, 9, (1): 25–32. |

| [8] | 杨羡敏, 曾燕, 邱新法, 等. 1960—2000年黄河流域太阳总辐射气候变化规律研究. 应用气象学报, 2005, 16, (2): 243–248. DOI:10.11898/1001-7313.20050230 |

| [9] | Schulze-Kegel D, Heidt F D. Mapping of global radiation with METEOSAT. Solar Energy, 1996, 58, (1-3): 77–90. DOI:10.1016/0038-092X(96)00017-5 |

| [10] | Carrion J A, Estrella A E, Dols F A. The electricity production capacity of photovoltaic power plants and the selection of solar energy sites in Andalusia (Spain). Renewable Energy, 2008, 33, (4): 545–552. DOI:10.1016/j.renene.2007.05.041 |

| [11] | Solangi K H, Islam M R, Saidur R, et al. A review on global solar energy policy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011, 15, (4): 2149–2163. DOI:10.1016/j.rser.2011.01.007 |

| [12] | 王峥, 任毅. 我国太阳能资源的利用现状与产业发展. 资源与产业, 2010, 12, (2): 89–92. |

| [13] | 孟浩. 太阳能光伏发电技术研究评述. 高技术通讯, 2013, 23, (6): 654–661. |

| [14] | 潘进军, 申彦波, 边泽强, 等. 气象要素对太阳能电池板温度的影响. 应用气象学报, 2014, 25, (2): 150–157. DOI:10.11898/1001-7313.20140204 |

| [15] | 韩世涛, 刘玉兰, 刘娟. 宁夏太阳能资源评估分析. 干旱区资源与环境, 2010, 24, (5): 131–135. |

| [16] | 周扬, 吴文祥, 胡莹, 等. 西北地区太阳能资源空间分布特征及资源潜力评估. 自然资源学报, 2010, 25, (10): 1738–1749. DOI:10.11849/zrzyxb.2010.10.012 |

| [17] | 申彦波, 常蕊, 杜江, 等. 吐鲁番地区可利用太阳能资源分析. 高原气象, 2015, 34, (2): 470–477. |

| [18] | 冯锦明, 赵天保, 张英娟. 基于台站降水资料对不同空间内插方法的比较. 气候与环境研究, 2004, 9, (2): 261–277. |

| [19] | Bicheron P, Defourny P, Brockmann C, et al. GLOBCOVER:Products Description and Validation Report. Medias France, 2008. |

| [20] | GB/T 31155-2014. 太阳能资源等级总辐射. 2014. |

| [21] | 和清华, 谢云. 我国太阳总辐射气候学计算方法研究. 自然资源学报, 2010, 25, (2): 308–319. DOI:10.11849/zrzyxb.2010.02.015 |

| [22] | 李艳兰, 何如, 杜尧东. 华南区域太阳总辐射的时空变化特征. 可再生能源, 2012, 30, (1): 13–16. |

| [23] | 买苗, 火焰, 俞亚勋. 太阳辐射经验系数插值方法的比较. 气象与环境学报, 2011, 27, (5): 42–45. |

| [24] | Gueymard C A.SMARTS, A Simple Model of the Atmospheric Radiative Transfer of Sunshine:Algorithms and Performance Assessment.Publication Number:FSEC-PF-270-95.Modtran:Florida Solar Energy Center, 1995. |

| [25] | 王炳忠, 申彦波. 自然环境条件对太阳能资源计算影响的再思考. 应用气象学报, 2012, 23, (4): 505–512. DOI:10.11898/1001-7313.20120415 |

| [26] | 申彦波, 张顺谦, 郭鹏, 等. 四川省太阳能资源气候学计算. 应用气象学报, 2014, 25, (4): 493–498. DOI:10.11898/1001-7313.20140413 |

| [27] | Klein S A. Calculation of monthly average insolation on tilted surfaces. Solar Energy, 1977, 19, (4): 325–329. DOI:10.1016/0038-092X(77)90001-9 |

| [28] | 杨金焕, 毛家俊, 陈中华. 不同方位倾斜面上太阳辐射量及最佳倾角的计算. 上海交通大学学报, 2002, 36, (7): 1032–1036. |

| [29] | 成驰, 陈正洪, 李芬, 等. 湖北省咸宁市光伏电站太阳能资源评价. 长江流域资源与环境, 2011, 20, (9): 1067–1072. |

| [30] | GB/T15772—1995. 水土保持综合治理规划通则. 1995. |

| [31] | 王斯成. 光伏方阵占地数学模型和计算实例(上). 太阳能, 2015, (4): 22–27. |

| [32] | 隋义, 刘伟. 光伏电站固定支架与可调支架占地面积对比. 太阳能, 2016, (7): 50–52. |

| [33] | GB 50797-2012. 光伏发电站设计规范. 2012. |

| [34] | 彭继达, 程兴宏, 孙治安, 等. 两种不同初始场对太阳辐射模拟效果的影响. 高原气象, 2014, 33, (5): 1352–1362. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00098 |

| [35] | 王丹, 盛立芳, 石广玉, 等. 中国地表太阳辐射再分析数据与观测的比较. 应用气象学报, 2012, 23, (6): 729–738. DOI:10.11898/1001-7313.20120610 |

| [36] | 田庆久, 郑兰芬, 童庆禧. 基于遥感影像的大气辐射校正和反射率反演方法. 应用气象学报, 1998, 9, (4): 77–82. |

| [37] | 吴晓. 地球大气透过率及辐射率计算. 应用气象学报, 1998, 9, (1): 127–131. |

| [38] | 王劲峰, 孟斌, 李连发. 中国太阳能热发电站选址模型研究. 地理信息科学, 2007, 9, (6): 43–49. |

| [39] | 肖建华, 姚正毅, 孙家欢. 并网太阳能光伏电站选址研究述评. 中国沙漠, 2011, 31, (6): 1598–1605. |

| [40] | 赵明智, 宋士金, 张晓明. 槽式太阳能热发电站微观选址方法研究. 可再生能源, 2013, 31, (3): 18–22. |

2017, 28 (4): 481-492

2017, 28 (4): 481-492