2. 江西省气象信息中心, 南昌 330046;

3. 内蒙古生态与农业气象中心, 呼和浩特 010051

2. Jiangxi Meteorological Information Center, Nanchang 330046;

3. Inner Mongolia Ecology and Agrometeorology Centre, Hohhot 010051

数据同化方法是融合模式模拟与仪器观测土壤湿度的一种有效方法,近年来国内外在陆面数据同化方法研究和系统建设方面开展了很多工作[1-3]。在国内,中国科学院西北生态环境资源研究院和兰州大学合作发展了中国西部地区陆面数据同化系统[4], 可同化微波亮温和地表温度,该系统空间分辨率高,以流域水文研究为主要应用出口;师春香等[5]建立了中国区域陆面土壤湿度数据同化系统CLSMDAS (China Land Soil Moisture Data Assimilation System),采用Ensemble Kalman Filter (EnKF) 同化方法实现了卫星微波亮温资料的直接同化;其他在陆面同化方法改进和参数率定等方面也取得了很好的成果[6-10], 同时, 陆面数据同化在短期气候预测、气候异常分析等方面也有较多探索[11-13]。但目前国内这些成果还未实现业务运行。国际上比较有代表性的陆面数据同化系统主要包括美国的GLDAS (Global Land Data Assimilation System)[14]、NLDAS (North-American Land Data Assimilation System)、NASA LIS (NASA Land Information System)、欧洲的ECMWF LDAS (ECMWF Land Data Assimilation System)、加拿大的CaLDAS (Canadian Land Data Assimilation System) 等。其中,欧洲ECMWF LDAS真正在业务中实现了对2 m气温和相对湿度的同化分析,但结果表明:该同化策略能够有效改进地表通量尤其是在干燥条件下蒸发的模拟,但在潮湿条件下基本没有改进,同时,该同化系统对土壤湿度模拟效果评估显示,土壤湿度变率被大大减小[15]。美国GLDAS和NLDAS[16-17]事实上目前并未真正地对陆表状态变量进行同化分析,它们还是基于陆面模式模拟技术,通过改进大气驱动数据、地表植被/土壤参数等陆面模式输入数据,提高陆面模式模拟精度,进而改善陆表状态变量的质量。尽管还未真正引进同化方法,但NLDAS系统已经在美国干旱监测等领域发挥了重要作用,其土壤湿度产品是美国国家干旱监测业务中重要的数据来源。值得强调的是,为了降低单一陆面模式模拟中的不确定性,GLDAS和NLDAS系统均采用多陆面模式集合模拟技术,输出Noah,CLM,VIC,Mosaic等多个陆面模式的模拟结果,且NLDAS还提供多模式集合平均后的陆表变量信息。

1 系统、方法与数据简介 1.1 CLDAS系统简介中国气象局陆面数据同化系统 (CLDAS) 包括两部分技术:利用多源数据融合技术,对地面观测、卫星观测、数值模式产品等多种来源数据进行融合,获取高质量的温度、气压、湿度、风速、降水和辐射等要素的格点数据 (陆面驱动数据);选取合适的陆面模式,模拟时空连续的空间格点上不同深度层的土壤温度、湿度等陆面变量,最终利用EnKF等同化算法将地面观测与卫星反演土壤湿度、卫星微波亮温等信息融入上一步模式模拟结果中,并将同化结果作为下一步模式输入的初始场,不断优化模式计算过程,从而得到能更加真实地反映实际情况的土壤温度、湿度等数据产品[18]。

基于已经制作完成的多源数据融合数据,选取CLM3.5作为CLDAS系统的陆面模式,进行陆面数值模拟试验,验证该模式模拟精度。预计在2017年底,土壤温湿度同化技术将在CLDAS业务系统中真正实现[19]。

1.2 CLM3.5模式简介通用陆面模式CLM (Community Land Model) 是在对气候、植被生态及流域水文数值模拟进行大量细致工作的基础上发展起来的,它集中了国际上已有陆面模式,如BATS[20],LSM[21]和IAP94[22]等模式的优点,是目前较为完善的陆面过程模型之一。

CLM模式每个栅格由5种主要的子网格 (sub-grid) 构成,分别是冰川、湖泊、湿地、城市和植被,在栅格的植被类型子网格中,根据植被类型特征,又进一步分为不同的植被功能型小块,每小块都有自己的茎叶面积指数和冠层高度,每一种子网格类型和植被功能型覆盖小块都是一个独立的单点能量和水计算体系[23]。在每一个片上都要保持能量和水分守恒,且每个片上都有其自己的诊断变量。而格点中每一个片从与这个格点相对应的大气格点上获取平均状态的大气强迫,然后格点内这些小片又对该格点按面积比例贡献其水分通量与热通量,格点内各片之间没有直接的相互作用。

1.3 强迫数据 1.3.1 气温、气压、相对湿度、风速数据CLDAS大气驱动数据的制作是利用多重网格变分 (Space and Time Multiscale Analysis System,STMAS)[24]融合与同化技术。该系统是一个多源数据的综合分析系统,主要包括5个功能模块,且必须按照风分析、地面分析、温度分析、云分析、水汽分析的顺序依次分析。

采用STMAS方法在进行融合时具有的优点是,以往对同化结果有很大影响的背景误差协方差矩阵B通常使用高斯型的函数来描述,但是相关尺度可能因区域而有所不同,很难被很好地估计,当测站的分布非常不均匀时,不准确的相关尺度会在观测点稀疏的地区造成较大的分析误差,而STMAS采用多重网格变分的思想,从粗网格开始计算,逐渐细化,尽可能将观测数据所能影响的区域调整到最佳[24-25]。目前,2008-2014年的气温、气压、相对湿度、风速数据已经制作完成,本文主要采用2013年数据开展相关研究。

1.3.2 降水数据中国区域逐小时格点降水量融合产品包括全国自动气象站观测降水量和FY-2E反演产品融合的实时产品 (1 h滞后),以及全国自动RNQJ站观测降水量和CMORPH卫星融合产品融合的近实时产品 (2 d滞后),采用PDF (probability density function)[26]和OI (optimal interpolation)[27]两步融合方法,产品水平分辨率为0.1°×0.1°。沈艳等[28]对其进行了评估,发现融合自动气象站的CMORPH降水产品有效集成了地面观测和卫星反演降水各自的优势,在降水量和空间分布上都更为合理。该数据集具有较长的时间序列,本文利用该数据集中2013年降水数据进行陆面过程模拟研究。

1.3.3 短波辐射数据地面入射太阳辐射反演算法采用Stamnes等[29]的离散纵标法进行辐射传输计算,这种算法可以计算任意方向的辐亮度, 因而能够考虑大气层顶反射太阳辐射的各向异性,即计算出大气层顶卫星观测方向的反射太阳辐射辐亮度,并换算为卫星可见光通道观测的可见光双向反照率。Jia等[30]将2005年7月-2009年12月的FY-2C地面入射太阳辐射与15个地面观测站的地面入射太阳辐射进行对比,结果表明:FY-2C太阳辐射产品与地面观测具有很好的一致性。同时也与国外的几种辐射产品 (ERA-Interim,NCEP-DOE,FLASHFlux) 进行了比较,发现FY-2E气象卫星地面入射太阳辐射反演产品精度与国外同类产品精度相当,且FY-2E气象卫星产品具有更高的时空分辨率,并可以实时获取。本文利用FY-2E气象卫星可见光通道信息反演的2013年短波辐射产品,开展陆面过程模拟研究。

1.3.4 驱动数据评估龚伟伟等[31]利用中国气象局2421个国家级自动气象站观测数据分别对2010年7月1日-2013年6月30日的CLDAS驱动数据进行评估,结果表明:CLDAS地面气温在全国的均方根误差均小于1.5 K,地面相对湿度在全国的均方根误差均小于10%,地面风速的偏差为-0.5~0.5 m·s-1,地面气压、CLDAS与观测数据偏差比全球预报系统 (GFS) 与观测数据的偏差减小15 hPa左右。因此,利用STMAS融合中国3万多个观测站数据的CLDAS气温、气压、温度、湿度的数据能够很好地描述地面气象要素。

1.4 土壤湿度观测数据简介用于评估土壤湿度模拟结果的观测数据主要采用自动土壤水分观测站 (Automatic Soil Moisture station,ASM) 数据,该观测站网始建立于2009年,从2011年1月开始分批投入业务运行,至2013年10月1日,共建立2111个站,其中1555个站投入业务运行,分布覆盖全国。

ASM提供每小时1次的1 m深度的土壤体积含水量、土壤相对湿度、土壤重量含水量及土壤有效水分贮存量等气象要素数据,共分为8个层次,即[0 cm,10 cm)、[10 cm,20 cm)、[20 cm,30 cm)、[30 cm,40 cm)、[40 cm,50 cm)、[50 cm,60 cm)、[70 cm,80 cm)、[90 cm,100 cm)。由于0~5 cm层土壤湿度波动较大,对自动观测仪器信号有一定影响,故第1层设为0~10 cm;而深层土壤湿度变率较小,故剔除60~70 cm和80~90 cm两层[32]。

由于自动土壤水分观测站本身设计和安装的原因,冬季土壤液态水结冰后,自动土壤水分观测站设计的监测计算原理将不能够继续计算土壤湿度,因此,本文的土壤湿度评估只取2013年第100日~第300日的小时观测数据进行评估。

同时,为了在青藏高原地形复杂区域进行评估,本文收集了中国科学院青藏高原研究所在青藏高原建立的土壤监测网络[33](CTP-SMTMN) 观测的不同深度土壤湿度逐小时数据,评估CLDAS模拟结果在青藏高原地区效果。

2 CLDAS土壤湿度模拟结果评估目前,中国区域的土壤湿度格点产品主要有再分析产品中的土壤湿度和卫星微波遥感反演的土壤湿度,国内外学者已开展了较多的评估工作。

Liu等[34]利用中国气象局225个站人工观测的长时间序列土壤体积含水量数据,对不同再分析产品的土壤湿度时空分布进行了详细评估,包括ERA-Interim (ERA),Modern Era Retrospective-Analysis for Research and Applications (MERRA),Japanese 25-year Reanalysis (JRA),Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) 和National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research-Reanalysis 1 (NCEP/NCAR-R1) 等,评估结果表明:各种土壤湿度产品都能够呈现从西北到东南逐步变湿的趋势,同时再分析产品也能够反映出干值中心,如河套地区等,但不同土壤湿度数据产品在定量评估中又有一定的差异,就相关系数而言,MERRA的土壤湿度产品相关系数为0.79,而JRA和CFSR分别为0.77和0.72,ERA和NCEP的相关系数最低同为0.47。

庄媛等[35]利用中国自动土壤水分观测站土壤湿度作为验证数据,对2012年中国区域ASCAT,WINDSAT,FY-3B,SMOS 4种微波遥感土壤湿度产品进行了评估,结果表明:ASCAT质量最优,在中国大多数地区与观测数据的相关系数较高,归一化标准偏差较小,WINDSAT其次,土壤湿度在全国区域整体偏干较严重,仅在中国西北大部分地区质量较优。FY-3B气象卫星产品较WINDSAT产品而言略差,在华北和华南湿润地区土壤湿度偏湿润,在西北干旱地区土壤湿度偏干燥,而SMOS在中国大部分地区受无线电频率干扰严重,质量最差。

除了再分析和卫星反演的土壤湿度产品外,Xia等[36]对北美陆面数据同化系统 (NLDAS) 实时发布的针对美国的不同州的土壤湿度格点产品进行评估,就0~5 cm而言,不同模式在不同区域表现有所不同,均方根误差最大为0.112 mm3·mm-3, 最小为0.021 mm3·mm-3,偏差绝对值最大值为0.101 mm3·mm-3,最小为0.0024 mm3·mm-3。

对于CLDAS土壤湿度模拟结果,在参考NLDAS土壤湿度格点产品评估方法[36]的基础上,针对中国区域的特点,进行了不同省份、代表站以及青藏高原特殊地形的评估。

2.1 不同省份评估由于土壤湿度观测数据与陆面模式模拟结果代表的空间尺度不一致,直接将模拟结果插值到观测站进行评估不准确,而分区域将观测土壤湿度和模拟结果进行区域平均后评估,可以在一定程度上降低空间尺度差异对评估结果的影响。鉴于各省自动土壤湿度观测仪的型号、定标系数等情况存在差异,本文决定采用分省评估方案,在每个省对土壤湿度区域平均值进行比较分析。这样,不仅考虑了各省所在区域位置属于同一个气候态及参数化方案带来的影响,且在客观上考虑到仪器的校准安置等因素。考虑到土壤中存在固态水 (冰) 对观测仪器性能的影响,评估时尽量剔除冬天数据,仅利用了2013年第100日-第300日的观测数据。

表 1利用2013年建立且业务化运行的全国自动土壤水分观测站小时观测数据对模拟结果进行分省评估,可以看出,绝大部分省份的相关系数较高,能够较好地反映出土壤湿度客观的变化规律。24个省相关系数达到0.8以上,其中河北、湖南、陕西、山西、天津、云南等省的相关系数超过0.9;黑龙江、吉林等省相关系数较低,主要原因可能是这些地区冬季较长,土壤冰覆盖时间较长,观测仪器采集的土壤湿度数据质量难以保证,影响了模拟结果与观测的对比。

|

|

表 1 2013年土壤湿度模拟结果分省评估 Table 1 Assesment of simulated soil moisture in different provinces |

由表 1可以看出,18个省的均方根误差小于0.05 mm3·mm-3,16个省的偏差小于0.04 mm3·mm-3。黑龙江、四川、新疆及西藏等省偏差和均方根误差较大的省份共同特点是位于比较寒冷地区,观测站稀少,环境恶劣,陆面模式地表参数的收集都受到很大影响。

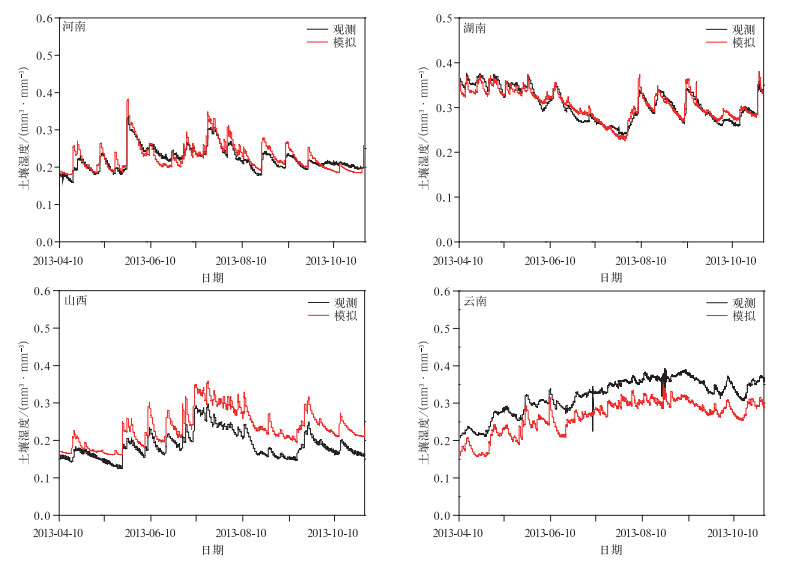

图 1绘制了部分省份的2013年第100日到第300日时间序列图。从时间序列图上可以更直观地看出,土壤湿度模拟结果与观测数据的变化趋势接近一致,且变化幅度也基本相同;但从土壤湿度绝对值看,不同省份表现情况有所不同,如河南、湖南土壤湿度模拟结果和观测基本一致,但山西、云南的系统性偏差较为明显。

|

|

| 图1 2013年部分省份土壤湿度模拟结果与观测时间序列 Fig.1 Time serise of simulated and observated soil moisture in 2013 | |

2.2 代表站评估

由于土壤质地的特殊性,土壤湿度的空间分布存在非常强的非均匀性,用单站观测评估栅格尺度的模拟结果一直存在可能的空间尺度不匹配的问题,主要体现在观测站地表土壤属性与模式模拟的格点场土壤属性不一致。因此,在进行代表站尺度评估时,应先进行大量调研,选取模式地表参数与观测站地表覆盖一致,且在一定区域内均匀的站,尽量减少因土壤空间变异造成的评估不匹配问题。本文代表站土壤湿度评估,综合考虑上述影响和解决思路,通过调研选取如表 2所列代表站,这些站理论上能够较好地代表特定空间区域内的土壤湿度变化情况,保证评估的合理性。

|

|

表 2 代表站基本信息 Table 2 Information of typical stations |

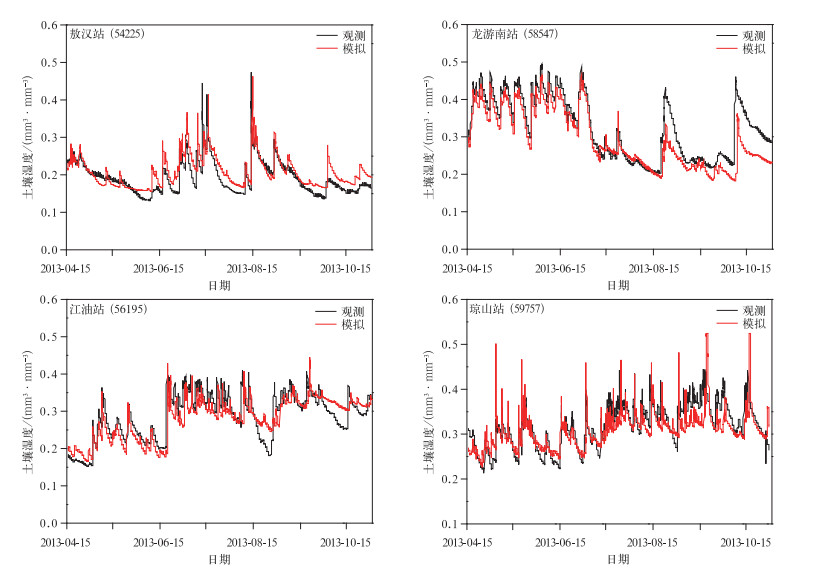

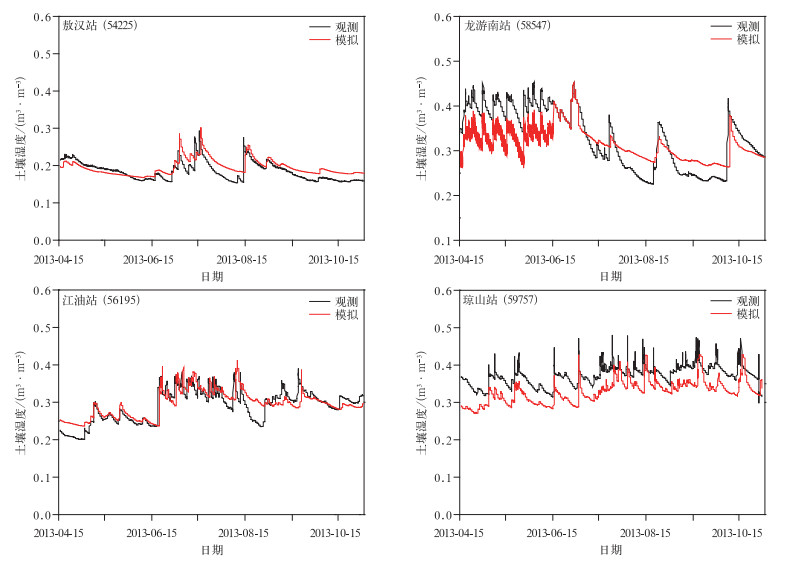

对所选取代表站的土壤湿度时间序列进行统计,表层 (0~10 cm,图 2) 土壤湿度变率整体上大于深层,这是因为表层土壤与边界层大气相互反馈更加敏感,对于地表和大气细小的变化反映更加迅速,与大气底的水热交换更加频繁。相比而言,在相同作用周期中,深层 (10~40 cm,图 3) 的土壤与表层相比,土壤湿度变化更加平稳,表明随着土壤加深,水分的下渗越来越少,同时在时间上深层土壤有较为明显的滞后,反映出土壤由表层到深层的传导过程。

|

|

| 图2 2013年4月15日—10月31日逐小时0~10 cm土壤体积含水量 Fig.2 Hourly volume of soil water content of 0-10 cm from 15 Apr 2013 to 31 Oct 2013 | |

|

|

| 图3 2013年4月15—10月31日逐小时10~40 cm土壤体积含水量 Fig.3 Hourly volume of soil water content of 10-40 cm from 15 Apr 2013 to 31 Oct 2013 | |

2.3 青藏高原特殊地形评估

青藏高原作为地球的第三极,其地表热力和水分循环过程对东亚大气环流和全球气候变化均有重大影响。近年来,青藏高原地区的观测数据、再分析产品等精度受到越来越多的关注。本文针对青藏高原地区,对中国CLDAS、美国GLDAS以及欧洲中期数值预报中心ERA-Interim (简称ERA)3套土壤湿度产品进行比较评估。但由于复杂的天气变化和地形等因素影响,该地区自动土壤水分观测站土壤湿度数据的可靠性有待进一步考证。因此,评估该地区的产品质量时使用中国科学院青藏高原研究所在青藏高原建立的土壤监测网络CTP-SMTMN[29]数据。该监测网络共56个观测站 (海拔为4470~4950 m),分为3个空间尺度进行布设,分辨率分别为1°×1°,0.3°×0.3°,0.1°×0.1°,测量0~5 cm,10 cm,20 cm和40 cm 4个层次的土壤温度和土壤湿度。

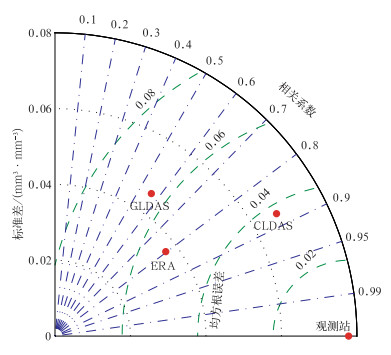

本文使用2010年8月1日-2012年12月31日的CTP-SMTMN观测数据,对几套不同的土壤湿度产品进行比较评估, 并利用泰勒图 (图 4) 进行分析。泰勒图[37]可以在二维图上表示3种不同的统计指标:相关系数、标准差、均方根误差。

|

|

| 图4 3种土壤湿度产品泰勒统计图 Fig.4 Displaying pattern statistics of Taylor based on 3 kinds of soil moisture | |

由图 4中CLDAS, GLDAS, ERA与观测站的位置关系可以看出,CLDAS和观测站的标准差较为接近,即自身变率幅度较为一致。均方根误差统计结果显示,CLDAS土壤湿度模拟结果小于0.04 mm3·mm-3,ERA土壤湿度模拟结果为0.04~0.06 mm3·mm-3,GLDAS土壤湿度模拟结果大于0.06 mm3·mm-3。相关系数统计表明,CLDAS土壤湿度相关系数超过0.85,ERA为0.8左右,GLDAS小于0.6。

3 小结本文利用2013年经过严格质量控制的中国气象局业务化自动土壤水分观测站数据、青藏高原试验观测数据以及国际同类产品对CLDAS土壤湿度模拟结果进行评估,主要有如下结论:

1) CLDAS土壤湿度模拟结果从西北到东南呈现出了由干燥向湿润逐渐变化的梯度趋势;华东、华南和华中地区比较湿润;东北和华北地区相对干燥;新疆地区 (尤其塔里木盆地)、内蒙古西部以及河套地区等为明显的土壤湿度干值中心。

2) 从各省平均及全国平均结果看,大部分省份土壤湿度模拟结果和观测数据的相关系数在0.8以上,其中海南、湖南、天津、云南、陕西及山西超过0.9;大部分省份偏差在-0.04~0.04 mm3·mm-3,其中安徽、广东、青海、上海、湖南及河南偏差为-0.01~0.01 mm3·mm-3;大部分省份均方根误差平均为0.04~0.05 mm3·mm-3,其中广东、广西、河南及湖南均方根误差低于0.02 mm3·mm-3。

3) 青藏高原地形复杂区域土壤湿度模拟结果质量优于同类产品。对于均方根误差、标准差和相关系数,CLDAS土壤湿度模拟结果均优于GLDAS和ERA。

尽管该系统土壤湿度模拟结果总体质量较好,已在多个省市的干旱监测中应用,但由于陆面模式地表参数分辨率还较低,参数化方案未根据不同区域的实际情况进行分析,今后可以从陆面模式地表关键参数优化和陆面模式模拟方案升级两个方面开展更细致深入的研究。同时,CLDAS系统采用的陆面模式及国际主流的陆面模式均为单柱模型,对于面流、径流等水文过程对土壤湿度影响缺乏必要的考虑,近年来,随着模式分辨率的不断提高,模式中土壤水分的水平流动也逐渐被纳入相应的参数化方案中,预计在下一阶段CLDAS高分辨率陆面数据同化业务系统 (HRCLDAS) 中将加入土壤水分的水平流动方案。

| [1] | 孙菽芬, 金继明. 陆面过程模式研究中的几个问题. 应用气象学报, 1997, 8, (增刊Ⅰ): 50–57. |

| [2] | 史学丽. 陆面过程模式研究简评. 应用气象学报, 2001, 12, (1): 102–112. |

| [3] | 吴国雄, 张学洪, 刘辉, 等. LASG全球海洋-大气-陆面系统模式 (GOALS/LASG) 及其模拟研究. 应用气象学报, 1997, 8, (增刊Ⅰ): 15–28. |

| [4] | 李新, 黄春林, 车涛, 等. 中国陆面数据同化系统研究的进展与前瞻. 自然科学进展, 2007, 17, (2): 163–173. |

| [5] | 师春香, 谢正辉, 钱辉, 等. 基于卫星遥感资料的中国区域土壤湿度EnKF数据同化. 中国科学 (地球科学), 2011, 41, (3): 375–385. |

| [6] | Tian X J, Xie Z H. Effects of sample density on the assimilation performance of an explicit four-dimensional variational data assimilation method. Science in China, 2009, 52, (11): 1849–1856. DOI:10.1007/s11430-009-0178-9 |

| [7] | 秦军, 阎广建, 刘绍民, 等. 集合卡曼滤波在遥感反演地表参数中的应用——以核驱动模型反演BRDF为例. 中国科学 (地球科学), 2005, 35, (8): 790–798. |

| [8] | 史学丽. 陆面过程模式研究简评. 应用气象学报, 2001, 12, (1): 102–112. |

| [9] | Yang K, Wang J. A temperature prediction-correction method for estimating surface soil heat flux from soil temperature and moisture data. Science in China (Earth Science), 2008, 51, (5): 721–729. DOI:10.1007/s11430-008-0036-1 |

| [10] | 梁晓, 郑小谷, 戴永久, 等. EnKF中误差协方差优化方法及在资料同化中应用. 应用气象学报, 2014, 25, (4): 397–405. DOI:10.11898/1001-7313.20140402 |

| [11] | 吴统文, 宋连春, 刘向文, 等. 国家气候中心短期气候预测模式系统业务化进展. 应用气象学报, 2013, 24, (5): 533–543. DOI:10.11898/1001-7313.20130503 |

| [12] | 李巧萍, 丁一汇, 董文杰. 土壤湿度异常对区域短期气候影响的数值模拟试验. 应用气象学报, 2007, 18, (1): 1–11. DOI:10.11898/1001-7313.20070102 |

| [13] | 孙丞虎, 李维京, 张祖强, 等. 淮河流域土壤湿度异常的时空分布特征及其与气候异常关系的初步研究. 应用气象学报, 2005, 16, (2): 129–138. DOI:10.11898/1001-7313.20050217 |

| [14] | Bai P, Liu X, Yang T, et al. Evaluation of streamflow simulation results of land surface models in GLDAS on the Tibetan Plateau. Journal of Geophysical Research:Atmospheres, 2016, 121, (20): 121–135. |

| [15] | Zou L, Gao W, Xu X, et al. A 3DVAR land data assimilation scheme Part 2:Test with ECMWF ERA-40. Proc Spie, 2006, 7, (1): 6298–6310. |

| [16] | Rodell M, Houser P R, Jambor U E A, et al. The Global Land Data Assimilation System. BAMS, 2004, 85, (1): 381–394. |

| [17] | Xia Y, Ek M, Wei H, et al. Comparative Analysis of Relationships Between Nldas-2 Forcings and Model Outputs. Hydrol Process, 2012, 26, (3): 467–474. DOI:10.1002/hyp.v26.3 |

| [18] | Shi C, Jiang L, Zhang T, et al.Status and Plans of CMA Land Data Assimilation System (CLDAS) Project.Egu General Assembly, 2014. |

| [19] | 师春香, 谢正辉, 钱辉, 等. 基于卫星遥感资料的中国区域土壤湿度EnKF数据同化. 中国科学 (地球科学), 2011, 41, (3): 375–385. |

| [20] | Dickinson R E. Biosphere/atmosphere transfer scheme (BATS) for the NCAR community climate model. Technical Report, 1986, 9, (2): 3–13. |

| [21] | Bonan G B. Sensitivity of a GCM simulation to inclusion of inland water surfaces. J Clim, 1995, 8, (11): 2691–2704. DOI:10.1175/1520-0442(1995)008<2691:SOAGST>2.0.CO;2 |

| [22] | Dai Yongjiu, Dickinson R E, Wang Yingping. A two-big-leaf model for canopy temperature, photosynthesis, and stomatal conductance. J Clim, 2004, 17, (12): 2281–2299. DOI:10.1175/1520-0442(2004)017<2281:ATMFCT>2.0.CO;2 |

| [23] | Dickinson R E, Oleson K W, Bonan G, et al. The community land model and its climate statistics as a component of the community climate system model. J Clim, 2006, 19, (19): 2302–2324. |

| [24] | Xie Y, Koch S, McGinley J, et al. A space-time multiscale analysis system:A sequential variational analysis approach. Mon Wea Rev, 2011, 139, (4): 1224–1240. DOI:10.1175/2010MWR3338.1 |

| [25] | 张涛, 苗春生, 王新. LAPS与STMAS地面气温融合效果对比试验. 高原气象, 2014, 33, (3): 743–752. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00046 |

| [26] | 宇婧婧, 沈艳, 潘旸, 等. 概率密度匹配法对中国区域卫星降水资料的改进. 应用气象学报, 2013, 24, (5): 544–553. DOI:10.11898/1001-7313.20130504 |

| [27] | 潘旸, 沈艳, 宇婧婧, 等. 基于最优插值方法分析的中国区域地面观测与卫星反演逐时降水融合试验. 气象学报, 2012, 70, (6): 1381–1389. DOI:10.11676/qxxb2012.116 |

| [28] | 沈艳, 潘旸, 宇婧婧, 等. 中国区域小时降水量融合产品的质量评估. 大气科学学报, 2013, 36, (1): 37–46. |

| [29] | Stamnes M, Schiavo G, Stenbeck G, et al. ADP-ribosylation factor and phosphatidic acid levels in Golgi membranes during budding of coatomer-coated vesicles. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1998, 95, (23): 13676–13680. DOI:10.1073/pnas.95.23.13676 |

| [30] | Jia B, Xie Z, Dai A, et al. Evaluation of satellite and reanalysis products of downward surface solar radiation over East Asia:Spatial and seasonal variations. Journal of Geophysical Research:Atmospheres, 2013, 118, (9): 3431–3446. DOI:10.1002/jgrd.50353 |

| [31] | 龚伟伟, 师春香, 张涛, 等. 中国区域多种数值模式资料的地面气象要素评估. 气候与环境研究, 2015, 20, (1): 53–62. DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.2014.13153 |

| [32] | 张志富, 任芝花, 张强, 等. 自动站小时气温数据质量控制系统研究. 气象与环境学报, 2013, 29, (4): 64–70. |

| [33] | Yang K, Qin J, Zhao L, et al. A multi-scale soil moisture and freeze-thaw monitoring network on the third pole. Bull Amer Meteor Soc, 2013, 94, (12): 1907–1916. DOI:10.1175/BAMS-D-12-00203.1 |

| [34] | Liu L, Zhang R, Zuo Z, et al. Intercomparison of spring soil moisture among multiple reanalysis data sets over eastern China. J Geophys Res, 2014, 119, (1): 54–64. |

| [35] | 庄媛, 师春香, 沈润平, 等. 中国区域多种微波遥感土壤湿度产品质量评估. 气象科学, 2015, 35, (3): 289–296. DOI:10.3969/2014jms.0054 |

| [36] | Xia Y, Ek M B, Wu Y, et al. Comparison of NLDAS-2 simulated and NASMD observed daily soil moisture.Part Ⅰ:Comparison and Analysis. Journal of Hydrometeorology, 2015, 16, (1): 1962–1980. |

| [37] | Taylor K E. Summarizing multiple aspects of model performance in a single diagram. Journal of Geophysical Research:Atmospheres, 2001, 106, (D7): 7183–7192. DOI:10.1029/2000JD900719 |

| [38] | Shangguan W, Dai Y J, Liu B Y, et al. A China dataset of soil properties for land surface modeling. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 2013, 5, (1): 1–13. DOI:10.1029/2012MS000191 |

| [39] | 冉有华, 李新, 卢玲. 四种常用的全球1 km土地覆盖数据中国区域的精度评价. 冰川冻土, 2009, 31, (3): 490–500. |

2017, 28 (3): 369-378

2017, 28 (3): 369-378