大多数台风靠近陆地后,因陆面摩擦损耗能量影响其强度。研究表明,90%以上的近海台风都减弱,只有少数强度会突然增强[1]。目前研究领域对后者机理尚未完全了解清楚,业务数值预报模式或客观预报方法仍有较大偏差[2-3],业务上准确预报仍比较困难[4-5]。对台风近海快速增强的低估或预报失败将导致对台风灾害预估及防御不足, 长期以来台风近海快速增强现象备受关注。林良勋等[6]统计发现,在华南平均每年有0.8个台风会出现近海快速增强现象,且常发生在特定的环流场中。研究表明,影响台风发生发展的因子可分为3类:海温、环境场和台风内部结构[7-8]。Holliday等[9]对西北太平洋突然增强台风的统计分析表明,高于28℃的海表面温度是西北太平洋台风快速增强的必要条件。于玉斌[10]研究认为,台风的近海增强和与之相连的低空急流增强有关。我国南方预报员很早就认为南海台风的生成与冷空气关系密切,通常认为弱的冷空气卷入到台风环流有利于台风强度增强[11]。Gallina等[12]研究表明:小的环境风垂直切变有利于台风强度增强,而大的环境风垂直切变会对台风强度有抑制作用。于玉斌等[13]对南海强度突变台风的研究结果表明,环境风垂直切变小于5 m·s-1是南海近海台风突然增强的必要条件。徐明等[14]对登陆中国台风的强度突变研究结果认为,对于显著增强的登陆台风其所处的环境风垂直切变不大,平均在9 m·s-1以下。近年来,高层流出气流的变化与台风强度突变之间的关系也受到关注[15]。此外,台风的突然增强往往伴随着眼区附近对流的迅猛增强,因此, 对流的识别往往成为台风客观定强的重要依据[16-18]。

超强台风威马逊 (1409)(以下简称威马逊) 登陆强度创造了我国有气象记录以来的最强记录,其在登陆前发生了罕见的持续性快速增强现象。本文拟对这次台风的快速增强过程进行天气学以及动力诊断分析,以寻找业务中可用来参考的分析点。

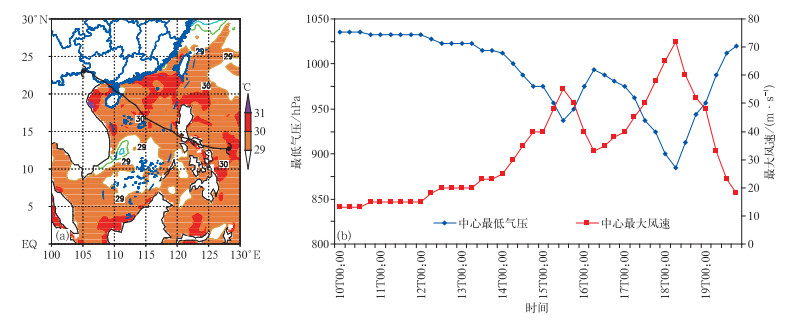

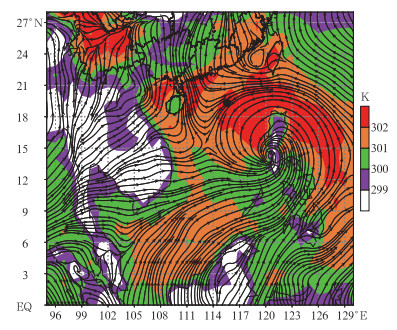

1 威马逊 (1409) 概述2014年第9号台风威马逊于7月12日06:00(世界时,下同) 在菲律宾以东洋面上生成,随后偏西移趋向菲律宾吕宋岛南部,强度逐渐增强,当地时间15日下午增强为强台风并登陆吕宋岛南部 (图 1)。当地时间16日上午以台风强度 (33 m·s-1,975 hPa) 进入南海中部海面,强度开始重新缓慢增强,至17日00:00强度达到40 m·s-1,960 hPa。随后,威马逊开始出现快速增强,17日06:00强度为强台风 (45 m·s-1,950 hPa),17日18:00强度为超强台风 (58 m·s-1, 920 hPa),最终18日06:00达到最强 (72 m·s-1,888 hPa)。威马逊18日07:30和11:30左右以70 m·s-1,890 hPa和62 m·s-1,910 hPa的强度先后登陆我国海南文昌和广东徐闻,给上述地区带来重创, 创造了有完整台风记录以来登陆我国的最强台风记录。

|

|

| 图1 威马逊路径和2014年7月15—19日最高海表温度 (a) 以及威马逊中心附近最大风速和最低气压 (b) Fig.1 The track and the maximal sea surface temperature during 15-19 Jul 2014(a) and the central maximal wind speed with minimal pressure (b) of Rammasum in 2014 | |

7月17日00:00-18日06:00,威马逊中心附近最大风速变化为+6.4 m·s-1/(6 h),而中心最低气压变化为-14.4 hPa/(6 h),超过近海快速增强台风的标准+5 m·s-1/(6 h), -5 hPa/(6 h)[6]或+10 m·s-1/(12 h)[19]。威马逊进入南海中部后,在40 m·s-1, 960 hPa的强度基础上持续快速增强时间达30 h,并且登陆前在华南沿海强度达到72 m·s-1和888 hPa,不仅打破广东省登陆最强台风记录 (9615号强台风,50 m·s-1),也分别打破华南最强 (7314号超强台风,60 m·s-1, 925 hPa) 和全国最强 (0608号超强台风桑美,60 m·s-1, 920 hPa) 登陆台风记录。

本文使用了中国气象局上海台风研究所整编的热带气旋最佳路径资料 (tcdata.typhoon.gov.cn)[20]、卫星、雷达图以及6 h时间分辨率的NCEP FNL分析资料 (水平分辨率为1°×1°),包括100~1000 hPa气温、水平风场、垂直速度、相对湿度和位势高度,NOAA高分辨率逐日最优插值海表温度融合分析资料 (水平分辨率为0.25°×0.25°),利用天气学分析以及动能诊断方程[21]等方法,讨论了威马逊强度突变阶段的特征及原因。

2 威马逊快速增强时的环境场及总能量变化特征影响近海台风强度变化的因子可以分为3类:海温、环境场和台风内部结构[7-8]。前两者是业务中最为关注、也是相对容易定性判断的。其中,海温是影响台风强度最关键的因子之一,同时近海台风强度突变常发生在一定的大气环境场中。此外,作为发展中的大气涡旋系统,台风的快速增强需要大量的净能量补充,即能量的获得需远超能量的损耗,最直接的表现是动能的激增。不论是传统的第二类条件不稳定 (CISK) 机制理论,还是更为合理的多尺度组合理论,均认为台风环流内的积云对流释放的潜热是驱使台风环流的动力来源[22]。

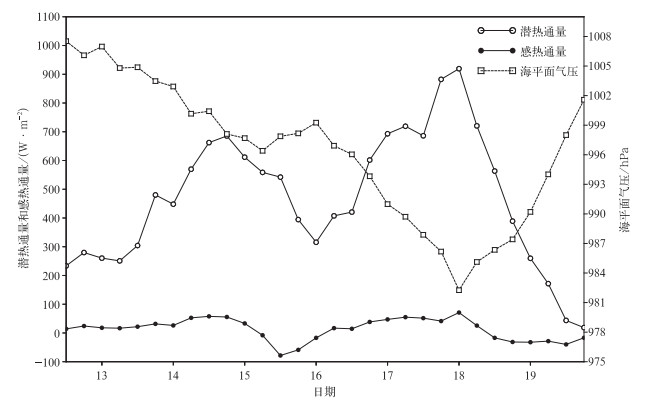

2.1 海温海温是影响台风强度变化的基本因素。来自海洋的感热和潜热释放是台风发展的主要能量来源。更暖的海表意味着更高的水汽蒸发效率。从南海海温 (图 1a) 看,2014年7月中旬南海中北部海温异常偏暖,最高达30~31℃,较常年平均偏暖1~1.5℃。结合威马逊路径分析发现,其中心是由暖海区移向更暖海区。计算威马逊中心区域 (3°×3°) 平均海平面气压、海表潜热通量及感热通量 (图 2),发现在威马逊整个生命史期间,其中心附近最低海平面气压变化与其中心附近区域的海表潜热通量呈负相关关系。威马逊进入南海后至登陆前,随着中心区域海温逐渐升高,海表潜热通量和感热通量同步增加,但潜热通量比感热通量大一个数量级,表明潜热通量增加与威马逊强度增强具有更好的关系。

|

|

| 图2 2014年7月13—19日台风中心区域 (3°×3°) 平均海平面气压、海表潜热通量和感热通量 Fig.2 Area-averaged sea level pressure, sea surface latent flux and sensible heat flux within a domain of 3°×3° where Rammasum locates in the center from 13 Jul to 19 Jul in 2014 | |

2.2 低空急流与越赤道气流

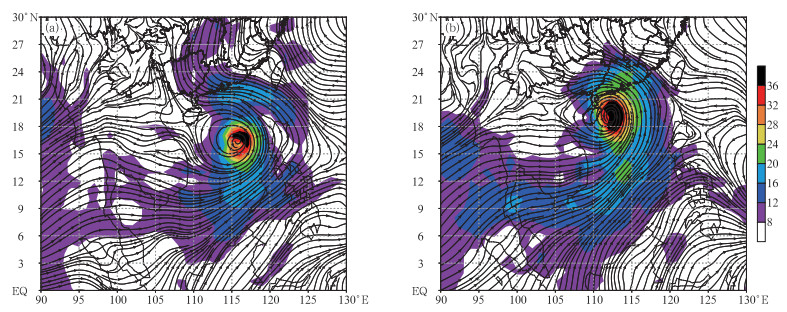

台风增强需要凝结潜热能的大量增加,除了与海温密切相关外,还与低空水汽通道联结有关。分析威马逊增强前后低层流场 (图 3) 发现,与台风直接保持联结的低空急流由两支低空气流汇合而成,在台风突然增强阶段这两支气流强度均出现增强。一支气流来自孟加拉湾的偏西气流风速由低于10 m·s-1增强至12~16 m·s-1, 局部超过16 m·s-1; 另一支气流为越赤道气流,其强度也有所增强,这两支增强的气流最终汇合并入西南低空急流输向威马逊环流,急流核风速超过20 m·s-1。由于台风环流内强降雨释放的凝结潜热是台风的能量来源,低空急流增强导致更多水汽被输送至台风环流内,有利于强降水和凝结潜热释放效率增加,对台风加强有利。于玉斌[10]在合成分析中发现,近海突然增强台风均有强的低层水汽通道与之相连,且在增强最快速阶段低空急流达到最强。

|

|

| 图3 2014年7月17—18日850 hPa流场 (矢量) 及水汽通量 (填色,单位:g·s-1·hPa-1·cm-1) (a)17T00:00, (b)18T00:00 Fig.3 850 hPa flow field the (the vector) and water vapor flux (the shaded, unit:g·s-1·hPa-1·cm-1) (a)0000 UTC 17 Jul 2014, (b)0000 UTC 18 Jul 2014 | |

以台风中心为中心的11°×11°网格作为台风环流区域,分别计算850 hPa上4个边界以及所有边界水汽通量之和 (图 4a)。由图 4a可以看到,在台风快速增强阶段,所有边界水汽通量之和几乎呈连续增长趋势,2014年7月17日00:00-18日00:00各边界水汽输送通量之和增大了40%以上。而从单一边界水汽通量来看,南边界与之保持一致,且对总水汽通量的贡献最大,表明威马逊主要的水汽供给来自南边界。计算1000,925,850 hPa和700 hPa各层南边界水汽通量之和 (图 4b),可以看到在快速增强阶段,除700 hPa数值偏小且变化幅度不大外,850~1000 hPa水汽通量数值接近、趋势一致,表明威马逊快速增强期间边界层存在强且深厚的水汽输送层,主要位于850~1000 hPa。

|

|

| 图4 2014年7月13—19日台风区域850 hPa边界水汽通量积分 (a) 及台风区域南边界各层水汽通量积分 (b) Fig.4 850 hPa water vapor integration for boundaries (a) and horizontal water vapor integration for southern boundary (b) from 13 Jul to 19 Jul in 2014 | |

2.3 总能量

台风强度发生突变,其总能量也会发生相应变化。总能量为显热能、位能、潜热能、动能之和[23]。

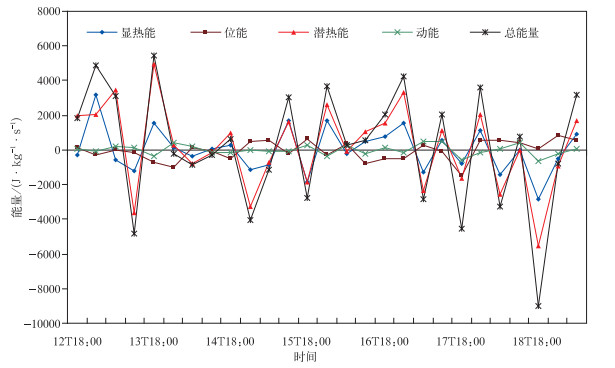

计算台风环流面积平均的总能量及其各项随高度和时间的变化 (图略),发现威马逊进入南海后,各层总能量开始逐渐增加,7月17日起则显著增大并出现小幅振荡,18日12:00以后才显著减小。考察总能量各项发现,在中层及低层,显热能、位能、潜热能和动能的数量级分别为105,104,104,102。为了解威马逊快速增强期间总能量各项对总能量变化的贡献,计算850 hPa总能量及各项6 h变化 (图 5) 发现,潜热能与显热能变化与总能量变化几乎一致。虽然潜热能比显热能在绝对数值上小了1个数量级,但其6 h变化率绝对值却较后者更大。进一步计算850 hPa台风区域平均潜热能、显热能变化在总能量变化中所占比例 (图略),发现潜热能平均贡献达66%,显热能为27%。由于潜热能和显热能分别与水汽和温度有关,这显示了台风突然增强阶段水汽和温度条件变化的重要性。

|

|

| 图5 2014年7月12—18日850 hPa总能量及各项的6 h变化 Fig.5 6 h differences for 850 hPa total energy and each item from 12 Jul to 18 Jul in 2014 | |

2.4 环境风垂直切变与高层流出气流

环境风垂直切变对台风强度突然变化有着非常重要的作用。小的环境风垂直切变使台风暖心不容易被破坏,有利于CISK机制的维持,从而对台风强度维持和增强有利。普遍认为阈值约5~10 m·s-1[13-14, 24]。

计算威马逊生命史期间环境场高低空 (200 hPa与850 hPa) 环境风垂直切变,发现在其快速增强阶段,环境风垂直切变维持在10 m·s-1以下 (图略),基本满足上述学者提出的阈值。吕心艳等[24]计算也得到类似结果。

高空出流的建立和维持对台风强度有重要影响。进入南海之前,在威马逊中心西南侧高空150 hPa已建立较强偏东北气流,风速达到20~32 m·s-1,大风核距离台风中心约7个经距;7月16日进入南海以后,这支东北流出气流明显增强,风速达到28~40 m·s-1。高空出流的增强,对台风大尺度垂直环流的维持和增强有重要意义。近年来业务领域对高层流出气流影响台风强度明显重视起来[15],高空出流与台风的流场分布、出流强度以及高空急流核距离台风的距离和方位等问题需要进一步工作来揭示。

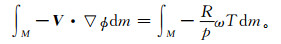

2.5 下游环境场的热力条件台风主要能量来自降水的凝结潜热释放,所有影响到凝结潜热释放这一物理过程的因子均可能对台风强度产生影响。除了上述海温、低空急流、环境风垂直切变等因素外,大气不稳定层结也可能是重要的原因之一。钮学新等[25]研究发现,大陆上大气的干湿条件对登陆台风降雨有重要影响。程正泉等[26]合成分析发现,登陆后造成大范围强降雨的台风往往下游大气更加湿热和不稳定。于玉斌等[27]研究发现,突然增强热带气旋在其中心附近对流层高低层均存在视热源的极大值中心。考察威马逊位于南海期间其下游 (由于威马逊增强阶段西北移向为主,计算时取距离台风中心偏西、偏北侧各5°的格点的探空曲线,发现由于南海北部海温异常偏高,边界层大气假相当位温为高值区,即高热高湿区 (图 6),威马逊下游始终存在强的热力不稳定 (图略)。

|

|

| 图6 2014年7月16日00:00 925 hPa假相当位温 (填色) 及风场 (矢量) Fig.6 925 hPa potential pseudo-equivalent temperature (the shaded) and winds (the vector) at 0000 UTC 16 Jul 2014 | |

这意味着当台风移向下游时,在台风涡旋本身或与环境气流发生相互作用的有利动力条件下,在台风环流内会不断触发出新生对流或使原有对流活动持续维持甚至增强。从云图 (略) 分析可知,在威马逊快速增强阶段,台风环流内的对流活动显著增强。这导致威马逊环流内对流凝结潜热释放效率增强,对台风强度增强有利。

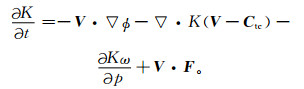

3 动能诊断分析台风强度增强,低层风速增加,最直接地体现在动能的增强。分析其动能收支有利于了解其强度增强的原因和机制。动能收支方程[21]为

|

(1) |

式 (1) 中,左侧为动能的局地变化,右侧第1项为动能制造项,其意义为风穿越等压线所做的功,第2项为水平动能通量散度项,第3项为垂直动能通量散度项,第4项为摩擦耗散项。K为动能,V为水平风矢量,ω为垂直速度,Φ为位势高度,Ctc为台风中心移动速度矢量,F为摩擦力 (包括地面摩擦和大气内摩擦), p为气压,t为时间。

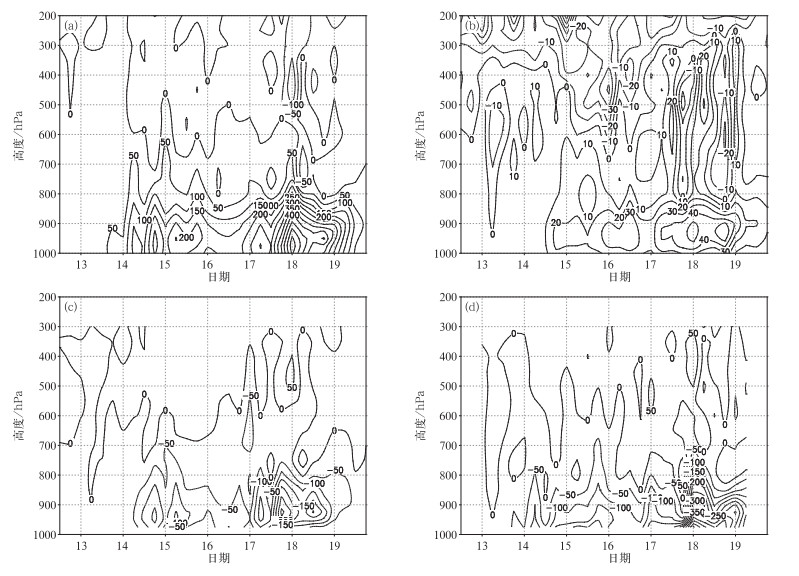

在台风快速增强阶段,动能的局地变化始终维持正值,表明了台风强度的持续增强 (图略)。从方程右侧几项来看 (图 7),低层动能的获取来自动能制造项和水平动能通量散度项,而动能消耗来自垂直动能通量散度项和摩擦耗散项。高层恰好与之相反。其中,低层动能制造项是威马逊增强最主要的能量来源。动能制造项进一步推导[28]可得

|

(2) |

|

|

| 图7 2014年7月13—19日台风区域平均的动能收支各项随时间和高度变化 (单位:10-4m2·s-3) (a) 动能制造项,(b) 水平动能通量散度项,(c) 垂直动能通量散度项,(d) 耗散项 Fig.7 Area-averaged each item of kinetic energy budget from 13 Jul to 19 Jul in 2014(unit:10-4m2·s-3) (a) kinetic energy production term, (b) divergent term of horizontal kinetic energy flux, (c) divergent term of vertical kinetic energy flux, (d) dissipative term | |

式 (2) 中,R为普适气体常数,T为气温,dm是空气质量元,M是截面为水平面积元、铅直方向上自海平面延伸至大气上界的闭合空气柱的质量。水平方向上风穿越等压线的运动等价于垂直方向上冷暖气团的运动,即暖空气的上升和冷空气的下沉有利于台风动能增加。台风环流区域的上升运动与其内部的对流运动密切相关,当对流活动旺盛时,凝结潜热加热效率高,台风中心附近上升、外围下沉的运动得以维持和加强。进一步证明了与降水尤其是对流降雨相关因子的重要性。水平动能通量散度项数值比动能制造项小1个量级,通过环流分析可知,其与低空急流、副热带高压外围气流的动力作用有关。而垂直运动将低层制造的大量动量输向高层,在台风增强阶段,将导致台风结构向高处伸展。耗散项则使低层动能减少,却使高层动能增加。由于耗散项不仅反映了地面摩擦和大气内摩擦,还反映了通过非线性作用网格尺度与次网格尺度之间的动能交换,后者在一定情况下可为网格尺度运动提供动能源[21]。高层的正值区正是反映了强的对流活动对高层动能增加的贡献。

4 小结威马逊 (1409) 是华南乃至中国有确切气象记录以来的最强登陆台风,其从南海中部至登陆前出现罕见的持续快速增强,本文对这一快速增强过程进行了诊断分析,主要结论如下:

1) 威马逊异常持续增强与持续有利背景场有关:海温异常偏暖、低空急流和越赤道的增强、环境风垂直切变维持较小、高层维持较强流出气流等。尤其是台风下游大气处于热力不稳定,在其他有利因子的共同作用下,台风移入热力不稳定环境场中,有利于台风环流内部对流活动的增强和对流凝结潜热效率的增加,从而有利于台风强度的增加。

2) 动能诊断方程表明:威马逊快速增强低层的主要动能来源主要是风穿越等压线所作的功,这与对流凝结潜热驱动台风中心上升、外围下沉的环流圈的加强紧密联系。而高层的动能来自低层动能向上的输送以及对流活动提供的动能。

本文讨论了威马逊快速增强的大气环流特征,但其增强至72 m·s-1极端强度原因尚不能解释,目前针对台风发展强度的极端性分析仍较为困难。本文从台风环流内对流活动潜势和凝结潜热释放角度考察引起台风强度变化的大气环境条件,利用这一思路对台风强度变化趋势进行定性判断,尤其是在各影响因子表现并不一致时有一定参考价值。

| [1] | 冯锦全, 陈多. 我国近海热带气旋强度突变的气候特征分析. 热带气象学报, 1995, 11, (1): 35–42. |

| [2] | 麻素红, 吴俞, 瞿安详, 等. T213与T639模式热带气旋预报误差对比. 应用气象学报, 2012, 23, (2): 167–173. DOI:10.11898/1001-7313.20120205 |

| [3] | 何夏江, 曾琮. 热带气旋路径强度预报——SAPC法. 应用气象学报, 1996, 7, (1): 45–52. |

| [4] | 许映龙, 张玲, 高拴柱. 我国台风预报业务的现状及思考. 气象, 2010, 36, (7): 43–49. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.07.009 |

| [5] | 漆梁波, 黄丹青, 余晖. 1999-2003年西北太平洋热带气旋综合预报的误差分析. 应用气象学报, 2006, 17, (1): 73–80. DOI:10.11898/1001-7313.20060113 |

| [6] | 林良勋, 梁巧倩, 黄忠. 华南近海急剧加强热带气旋极其环流综合分析. 气象, 2006, 32, (2): 14–18. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.02.003 |

| [7] | 陈联寿. 热带气旋研究和业务预报技术的发展. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 672–681. DOI:10.11898/1001-7313.20060605 |

| [8] | Alexander L, Michael L B.Structural and intensity changes of Hurricane Bret (1999).PartⅠ:Environmental influences.Mon Wea Rev, 2008, 136:4320-4333. |

| [9] | Holliday C R, Thompson A H. Climatological characteristics of rapidly intensifying typhoon. Mon Wea Rev, 1979, 107: 1022–1034. DOI:10.1175/1520-0493(1979)107<1022:CCORIT>2.0.CO;2 |

| [10] | 于玉斌. 我国近海热带气旋强度突变的机理研究. 北京: 中国气象科学研究院, 2007. |

| [11] | 陈联寿, 丁一汇. 西太平洋台风概论. 北京: 科学出版社, 1979. |

| [12] | Gallina G M, Velden C S.Environmental Vertical Wind Shear and Tropical Cyclone Intensity Change Utilizing Enhanced Satellite Derived Wind Information.Extended Abstracts, 25th Conf on Hurricanes and Tropical Meteorology, Amer Meteor Soc, 2002. |

| [13] | 于玉斌, 杨昌贤, 姚秀萍. 近海热带气旋强度突变的垂直结构特征分析. 大气科学, 2007, 31, (5): 876–882. |

| [14] | 徐明, 余锦华, 赖安伟, 等. 环境风垂直切变与登陆台风强度变化关系的统计分析. 暴雨灾害, 2009, (4): 339–344. |

| [15] | 张玲. 加强集合预报订正和卫星资料分析对改进2012年疑难台风预报的思考. 第九届全国灾害性天气预报技术研讨会, 2012. |

| [16] | 范蕙君, 李修芳. 用数字云图确定热带气旋强度方法的检验和应用. 应用气象学报, 1996, 7, (1): 113–117. |

| [17] | 王瑾, 江吉喜. 热带气旋强度的卫星探测客观估计方法研究. 应用气象学报, 2005, 16, (3): 283–292. DOI:10.11898/1001-7313.20050302 |

| [18] | 鲁小琴, 雷小途, 余晖, 等. 基于卫星资料进行热带气旋强度客观估算. 应用气象学报, 2014, 25, (1): 52–58. DOI:10.11898/1001-7313.20140106 |

| [19] | 阎俊岳. 近海热带气旋迅速加强的气候特征. 应用气象学报, 1996, 7, (1): 28–35. |

| [20] | Ying M, Zhang W, Yu H, et al. An overview of the China Meteorological Administration tropical cyclone database. J Atmos Oceanic Technol, 2014, 31: 287–301. DOI:10.1175/JTECH-D-12-00119.1 |

| [21] | 丁一汇. 天气动力学中的诊断分析方法. 北京: 科学出版社, 1989. |

| [22] | 林良勋. 广东省天气预报技术手册. 北京: 气象出版社, 2006. |

| [23] | 朱乾根, 林瑞锦, 寿绍文, 等. 天气学原理和方法. 北京: 气象出版社, 2009. |

| [24] | 吕心艳, 高拴柱, 董林. 近海台风快速增强的环境风垂直切变统计特征. 天气预报, 2016, (1): 52–57. |

| [25] | 钮学新, 杜惠良, 刘建勇, 等. 0216号台风降水及其影响降水机制的数值模拟试验. 气象学报, 2005, 63, (1): 57–68. DOI:10.11676/qxxb2005.007 |

| [26] | 程正泉, 陈联寿, 李英. 登陆台风降水的大尺度环流诊断分析. 气象学报, 2009, 67, (5): 840–850. DOI:10.11676/qxxb2009.082 |

| [27] | 于玉斌, 姚秀萍. 中国近海热带气旋强度突变的热力特征. 气象学报, 2010, 68, (1): 48–58. DOI:10.11676/qxxb2010.006 |

| [28] | 吕美仲, 侯志明, 周毅. 动力气象学. 北京: 气象出版社, 2004. |

2017, 28 (3): 318-326

2017, 28 (3): 318-326