积温是农业气象及相关学科常用的一个基本概念。从19世纪到20世纪上半叶,国外农业气象学家对积温的类型、计算和订正方法陆续进行了改进。20世纪50年代西涅里席柯夫[1]认为,在其他条件基本满足的前提下,温度对作物发育起主导作用;20世纪80年代初期,英国的Monteith通过梯度温床的控制温度发芽实验,论证了积温实质是经过温度有效性订正的生物发育时间进程的一种度量[2]。20世纪下半叶,国内外农业气象学家又先后提出负积温、当量积温、有害积温、地积温、积寒等概念,丰富了积温学说的内容[3-8]。20世纪60年代,日本北海道农业试验场的森田弘彦、村上利男通过实验提出了应用“有效气温当量”的方法[9]。日本学者羽生和内岛1962年提出有效气温当量为气温乘有效温度系数[10]。在其研究基础之上,中国学者沈国权提出了当量积温的概念[10-11]。他认为在一定温度条件下,作物发育速度正常,所需积温为最小值,温度过高、过低均会使其发育速度减慢,所需积温也相应增加。研究中给出了20~30℃的水稻温强系数,同时指出当量积温在活动积温的基础上通过温强系数,反映积温累积期间平均温度的有效性。这样不仅考虑了活动积温的量值,而且考虑了积温值的累积日数,当量积温可以保持活动积温的优点, 又弥补了活动积温的不足。

积温是评估区域热量资源和测算生长发育进程的重要指标,一些热点研究中,物候模型、作物模型[12-14]和热量资源分析[15]都需要积温参数准确计算,多为有效积温或活动积温的简单计算,结果粗糙,对农业生产的指导性差。近年来,以当量积温代替活动积温或有效积温表征作物的热量条件国内外鲜有报道。根据沈国权[10]的研究,当量积温的计算包括温度和温强系数两部分,但早期的关于当量积温研究中均以日平均温度为研究对象,事实上一日中的温度是起伏连续变化的,某一日中不同的温度强度对作物的生长发育作用不同。Lindseya等[16]指出,用平均温度计算有效积温,当发育起点温度低于每日最低温度时是有效的,当发育起点温度在每日最高温度与最低温度之间时用平均温度计算出的有效积温偏小,当发育起点温度等于或超过平均温度时,此时的误差就变得很大。为降低该误差,当量积温计算中应考虑温度的日连续性变化,

但相关研究未见报道。因此,以水稻为例,拟采用沈国权[10-11]的研究成果及温度日变化事实,即利用日极端温度模拟获得某日的时刻温度变化,并对低于20℃和高于30℃水稻温强系数做进一步延伸,对黑龙江省水稻积温的计算方法进行深入探讨,以达到准确表征水稻生长发育阶段热量亏盈的目的。

1 资料与方法黑龙江省 (43°26′~53°33′N,121°11′~135°05′E) 属温带、寒温带大陆性季风气候。四季分明,夏季雨热同季,全省年平均温度为-4~5℃,温度由东南向西北逐渐降低,无霜期为100~160 d;除大兴安岭地区,松嫩平原、三江平原、牡丹江半山区及黑河地区都可种植水稻,是全国最大的粳稻生产省份之一。

所用资料为黑龙江省富裕县气象站 (47.8°N, 124.5°E)、富锦县气象站 (47.2°N, 132.0°E)、穆棱县气象站 (44.9°N, 130.6°E) 和哈尔滨市气象站 (45.8°N, 126.8°E)2015年5—9月自动气象站逐时温度资料;哈尔滨站1961—2015年逐日的平均温度、最低温度和最高温度资料。

1.1 时温度模拟温度一日内的变化是连续的,前后两日的温度变化也是连续的。利用正弦曲线来模拟温度变化的方法只需要日最高和日最低温度值,资料获取容易,方法简便易行。研究表明:运用正弦分段方法不仅可以模拟得到与观测温度显著相关的逐时温度,而且还可以实现运用常规观测的温度日极值模拟出与实际情况相近的温度连续变化,获得24 h温度变化值[17-19]。

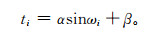

以日最高温度和日最低温度模拟温度日变化时,假设:①当日最高温度比最低温度晚12 h,最高温度出现后12 h为次日最低温度出现的时间;②温度从最低值至最高值及从最高值至最低值的时段内按正弦规律变化,计算公式[20]为

|

(1) |

式 (1) 中,ti为i时刻的温度;α, β为模型参数;ωi为i时刻对应的时角。

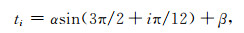

升温阶段,即从温度最低值至温度最高值, 计算公式为

|

(2) |

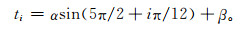

降温阶段,即从温度最高值至温度最低值,计算公式为

|

(3) |

式 (2) 中,

本研究取21:00 (北京时,下同) 至第2日20:00为一天24 h的时间。

1.2 温强系数不同温度强度的水平下,水稻完成发育的活动积温与有效积温均非常数[11],表 1中各点为沈国权[10]通过试验获得的水稻发育阶段中,温度与之对应的温强系数,文献[9]指出,低于20℃和高于30℃的温强系数,可由非线性温度模式计算得到,并作为一种延伸的参考数据加以考虑。参考相关研究[21-22],气温超过35℃,水稻遭遇热害,温强系数应为0,对表 1中数据按照由低温到最适温度 (20~27℃) 和最适温度到高温及最高温度上限 (26~30℃,35℃) 分段进行温度与温强系数关系的模拟。由图 1可见,温度与温强系数呈二次曲线关系,决定系数均达0.01显著性水平,方程均成立,模拟效果较好。假定无论籼稻或者粳稻,对同一温度的反应一致,利用方程可获得水稻生育阶段各温度对应的温强系数。

|

|

| 图1 水稻生育期间温度与温强系数的关系 Fig.1 Relations between temperature and temperature coefficient during rice growing stage | |

1.3 水稻当量积温的计算

温度三基点是作物生命活动过程的最适温度、下限温度和上限温度的总称。在最适温度下,作物生长发育迅速而良好;高于上限或低于下限温度,作物停止生长发育,但仍能维持生命。如果继续升高或降低,会对作物产生不同程度的危害。而温度一日内的变化起伏连续,当温度高于水稻下限温度的时段,水稻继续发育,而越接近最适温度的时段,作物发育越快,但高于上限温度或低于最低温度下限的时段,水稻生长发育停止。温强系数恰能体现出作物对不同温度的利用效果,因此,温强系数可以作为对温度三基点学说的一种解释和具体度量。

温度当量:温度与有效温度系数的乘积[10,23],是对作物生长发育有积极意义的温度衡量;本研究中涉及时当量温度和日当量温度。

时温度当量:时温度与温强系数的乘积。

日温度当量:日温度与温强系数的乘积,在本研究中为一日中各时温度当量平均。

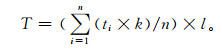

基于温度日变化的水稻生长季当量积温:

|

(4) |

式 (4) 中, T为水稻生长季当量积温,ti为一日中第i时刻的温度,k为水稻温强系数,n为一日24 h,l为水稻稳定通过13℃的初日至成熟日的时间,以日计数。

根据图 1中方程1可得,温度低于13℃,温强系数k=0,因此,温度低于13℃,不利于水稻生长发育,利用5点滑动平均找到平均温度稳定通过13℃的初日作为水稻可以移栽的初始日期,即水稻当量积温计算的初日。黑龙江省水稻于9月下旬基本成熟,因此,假定9月30日为黑龙江省水稻的成熟末日,即水稻当量积温计算的终日。

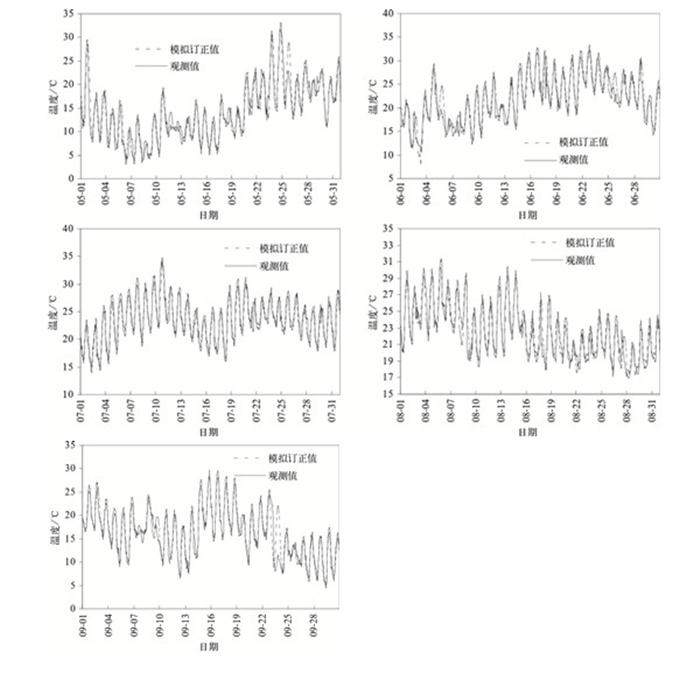

2 结果与分析 2.1 模拟温度与观测温度对比黑龙江省水稻生长季集中于5—9月,运用正弦分段模拟法计算得到富裕站、富锦站、穆棱站和哈尔滨站2015年5—9月逐时温度模拟值,并与自动气象站观测的逐时温度进行对比,发现模拟温度与观测温度的波动幅度和变化趋势基本一致,但存在一定偏差,即升温阶段存在正偏差,观测温度高于模拟温度,且07:00—10:00正偏差较大;降温阶段存在负偏差,观测温度高于模拟温度,且在19:00—22:00负偏差较大,因此,对温度模拟值需做进一步订正。以哈尔滨站为例,对各个时间的观测温度和模拟温度分别进行回归分析,获得24 h的模拟温度订正方程 (表 2)。

|

|

表 2 哈尔滨站各时刻模拟温度的订正方程 Table 2 Correct formula of imitation temperature at Harbin Station |

根据表 2的订正方程,获得哈尔滨站24 h的温度模拟订正值。图 2为观测温度与模拟订正温度随时间变化曲线趋势。由图 2可以看出,5—9月各月观测时温度与模拟订正时温度两条曲线的波动幅度和变化趋势基本一致,位相异位情况较少,且相关系数均极显著。对比同一时刻的模拟订正温度与观测温度,发现二者仍存在小幅偏差,但偏差较未订正前明显减小,说明订正方程进一步提高了时温度的模拟效果。

|

|

| 图2 哈尔滨站2015年5—9月温度观测值和模拟订正值 Fig.2 Curves of observed temperature and corrected simulated temperature at Harbin Station | |

表 3为各月观测温度与模拟订正温度的平均值比较,4个气象站5—9月各月平均温度偏差分别为0.1~0.2℃,0~0.1℃,0.1~0.3℃,0~0.3℃,0.1~0.4℃,其中,偏差最小的为富锦站的5月、8月,穆棱站的6月,哈尔滨站的6月,平均偏差为0℃;而偏差最大的出现在穆棱站的9月,平均偏差为0.4℃。4个气象站各月温度偏差的平均值为0.1~0.2℃,说明模拟订正温度与观测温度平均差异较小。4个气象站温度偏差的各月变幅平均为0.2~0.3℃,偏差变幅最大的是9月,为0.4℃;偏差最小的为6月,仅为0.1℃。

|

|

表 3 5—9月各月观测温度与模拟订正温度平均值比较 Table 3 Mean value comparison of observed and corrected simulated temperature from May to Sep |

模拟订正温度与观测温度的偏差无论从空间还是从时间分布均小于0.4℃,这个偏差和变幅在实际应用中是可以接受的,运用正弦分段方法模拟并经订正得到的温度日变化可以代表实际温度的日变化,即根据常规观测的温度日极值,运用该方法,在黑龙江省范围内,可以模拟出与实际情况相似的温度连续变化,其模拟数据可进一步进行统计研究。

2.2 黑龙江省水稻的温强系数在田间自然条件下,黑龙江省水稻整个生育期要经历温度由低到高,再由高到低的变化过程。沈国权[10]已经给出20~30℃的温强系数,低于20℃和高于30℃的温强系数可由图 1中非线性温度模式计算得到,作为一种延伸的参考数据加以考虑。通过1.2节的曲线模式,计算获得了水稻各个温度的温强系数,具体见表 4。低于13℃和高于35℃时,水稻对温度的有效性为0,即温强系数为0;因此,温度稳定通过13℃,是黑龙江省水稻开始移栽的参考温度;温度为13~24℃,水稻对温度的有效性随温度的升高而增大;高于29℃,有效性又开始下降。当温度为25~29℃,温强系数变化比较稳定,数值大于1,说明这一温度范围对发育的有效性最大。

|

|

表 4 黑龙江省水稻生育阶段的温强系数 Table 4 Temperature coefficient during rice growing stage in Heilongjiang Province |

2.3 黑龙江省水稻的当量积温 2.3.1 黑龙江省水稻时温度当量特征

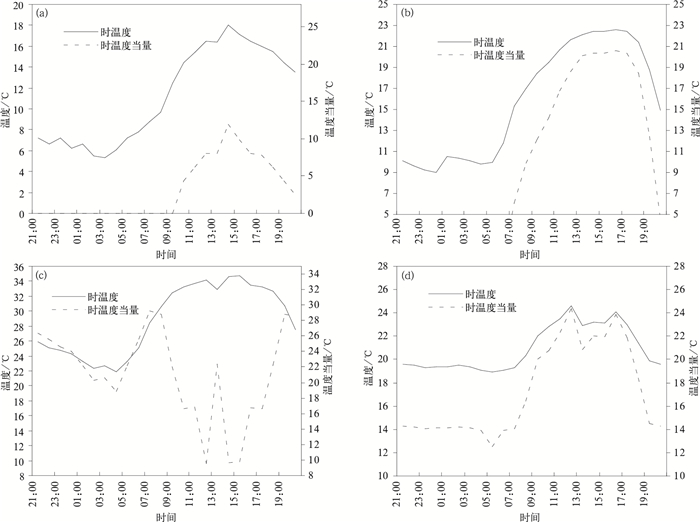

黑龙江省水稻生长季一日中时温度当量变化特征大致可分为3种情形,以哈尔滨站2015年5月17日、5月20日、7月10日和8月31日时温度与时温度当量趋势变化为例 (图 3)。

|

|

| 图3 2015年5月17日 (a)、5月20日 (b)、7月10日 (c)、8月31日 (d) 哈尔滨站24 h时温度和时温度当量变化 Fig.3 Variations of hourly equivalent temperature and hourly temperature at Harbin Station on 17 May (a), 20 May (b), 10 Jul (c) and 31 Aug (d) in 2015 | |

图 3a和3b为第1种情形,即各时段温度均低于水稻最适温度下限,部分时段温度系数为0,部分时段温度系数小于1。图 3a显示,10:00前,时温度介于5.3~12.5℃,温强系数为0,自10:00起至20:00,时温度介于13.5~18℃,温强系数为0.19~0.66,时温度当量为2.6~11.9℃,此时段对水稻的生长发育有促进作用。

图 3b显示,07:00前,时温度介于9~11.8℃,温强系数为0,自07:00起至20:00,时温度介于14.9~22.6℃,温强系数为0.3~0.91,时温度当量为4.5~20.6℃,此时段对水稻的生长发育有促进作用。

图 3c为第2种情形,即一日24 h中,部分时段温度处于水稻最适温度,温强系数大于1,部分时段温度低于水稻最适温度下限,其余时间温度高于水稻最适温度上限,温强系数均小于1。图 3c显示,一日24 h的温强系数均高于0,21:00—22:00,06:00—07:00,20:00温度为25.1~28.4℃,温强系数超过1,时温度当量为25.6~29.3℃,是水稻生长发育的最适阶段;其余时段时温度介于21.9~24.8℃或30.6~34.7℃,温强系数为0~1,此时段对水稻的生长发育有促进作用。

图 3d为第3种情形,即一日24 h,部分时段温度处于水稻最适温度,温强系数大于1,其余时段温度低于水稻最适温度下限,温强系数小于1。图 3d显示,一日24 h温度为18.9~24.6℃,温强系数介于0~1,时温度当量为12.5~24.4℃,此时段对水稻的生长发育有促进作用。

综合来看,黑龙江省水稻生长季一日中部分时段的温度对水稻生长发育有促进作用,但时温度当量低于时温度;部分时段温度为水稻生长发育的最适温度,时温度当量高于时温度,对水稻的积极作用被放大;部分时段温度对水稻生长发育无积极作用,时温度当量为0。

2.3.2 黑龙江省水稻日温度当量特征表 5为以不同方法计算的图 3中所选定日期的日温度当量的比较。表 5中的日平均温度为02:00,08:00,14:00和20:00,4个时刻温度平均[24],方法a为本文日温度当量计算方法 (参见1.3节),方法b为早期文献[10,23]中关于日温度当量的计算方法,即日平均温度与温强系数的简单乘积。

|

|

表 5 两种日温度当量计算结果对比 Table 5 The comparison of daily equivalent temperature by two methods |

5月17日日平均温度为11.7℃,方法b中,温强系数为0,日温度当量为0℃,方法a的日温度当量为3.2℃。7月10日日平均温度为28.8℃,方法b计算的温强系数为1.03,日温度当量为29.6℃,较方法a获得的日温度当量偏多。5月20日和8月31日日平均温度分别为16.2℃,20.7℃,方法a、方法b法获得的日温度当量差异不大。

综合来看,日平均温度相对较低时 (图 3a),与方法b比较, 方法a未忽略部分时刻温度对水稻生长的促进作用。在日平均温度较高时 (图 3c),方法b则忽略了部分时刻温度低于水稻最适温度下限,部分时刻温度高于水稻最适温度上限的事实,夸大了该日温度对水稻的积极作用。方法a因充分考虑了温度日变化的事实,反映了一日中不同时刻温度对水稻的不同作用,其日温度当量更符合事实。

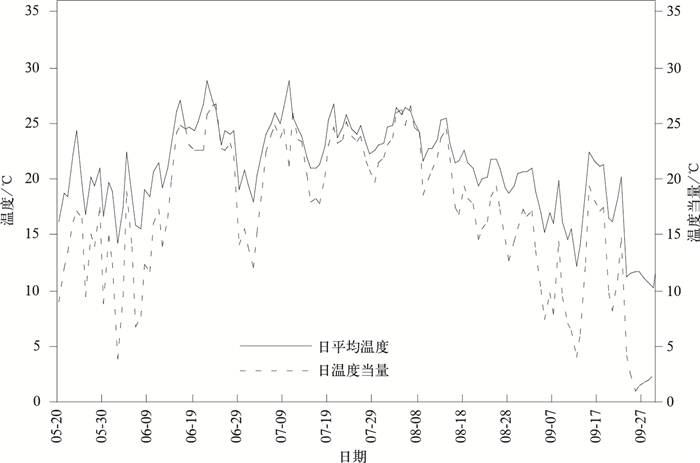

2.3.3 黑龙江省水稻生长季日温度当量与2015年当量积温黑龙江省水稻生长季日平均温度和温度当量变化特征见图 4。在水稻生长季的初期和末期,由于日温度相对较低,温强系数较小,日温度当量明显低于日平均温度;6—7月一日中大部分时段温度接近水稻的最适温度,温强系数在1左右,因此,日温度当量略低于日平均温度,该阶段是水稻旺盛生长的主要时段。

|

|

| 图4 2015年哈尔滨站水稻生长季日平均温度和日温度当量变化 Fig.4 Variations of daily temperature and daily equivalent temperature at Harbin Station during rice growing in 2015 | |

表 6为4个站2015年观测时温度及模拟订正时温度计算获得的当量积温对比,4个气象站当量积温偏差为0~12℃·d,平均偏差为5℃·d,其中,富锦站当量积温无偏差,富裕站偏差最大,对于水稻整个生长季而言,这个偏差在实际应用中是可以接受的,进一步验证了运用正弦分段方法模拟并经订正得到的气温日变化数据,可以用来计算当量积温。

|

|

表 6 基于观测与模拟时温度的2015年5月20日—9月30日当量积温对比 Table 6 The comparison of accumulated equivalent temperature on observed and simulated hourly temperature from 20 May to 30 Sep in 2015 |

2.3.4 黑龙江省水稻生长季当量积温

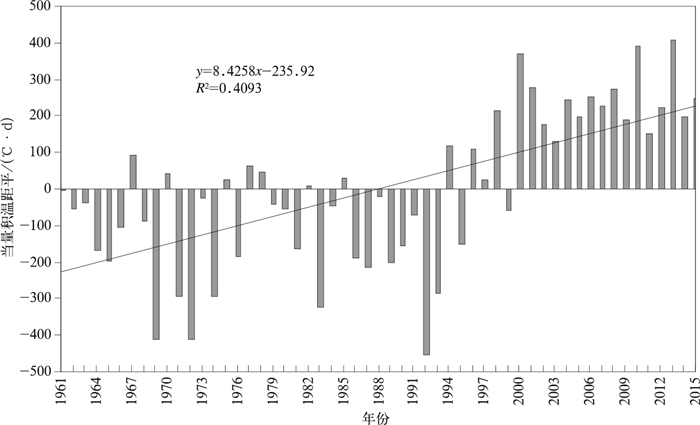

图 5为哈尔滨站1961—2015年水稻当量积温距平趋势图,哈尔滨站55年来当量积温总体上呈上升趋势,决定系数达0.01显著性水平,速率为92℃·d/(10 a);20世纪60年代水稻当量积温距平多年为负值,为热量不足的一段时期,趋势上略呈线性下降趋势;70年代当量积温距平多年为负值,但当量积温呈上升趋势,决定系数达0.01显著性水平,速率为359℃·d/(10 a);80年代水稻当量积温距平趋势略呈下降趋势;90年代前期和后期呈前少后多两种格局,并呈明显上升趋势,决定系数达0.01显著性水平,速率为559℃·d/(10 a);其中,1969,1971,1972,1974,1983,1992年和1993年热量严重不足,1964,1965,1968,1976,1986年和1987年热量较差;21世纪初至今热量略呈上升趋势,维持在热量充足的状态,尤其是2000,2001,2008,2010年和2013年热量在近55年中最充盈。

|

|

| 图5 哈尔滨站1961—2015年水稻生长季当量积温距平变化 Fig.5 Variations of accumulated equivalent temperature anomaly during rice growing stage at Harbin Station from 1961 to 2015 | |

3 结论与讨论

研究表明:

1) 依据温度日变化的事实,基于常规观测的温度日极值,利用正弦分段方法可以模拟出与实际情况相近的温度连续变化。为提高温度日变化的模拟精度,进一步对模拟数据进行订正,利用订正后的模拟时温度计算日温度当量,提高了日温度当量计算的精确度。

2) 通过已有研究成果,利用方程分段模拟了水稻低于20℃、高于30℃温度与温强系数的关系,获得了水稻生育阶段各温度对应的温强系数;水稻生长季里某一日中时温度的起伏变化及其对水稻生长发育的作用不尽相同;6—7月大部分时段的日温度当量接近甚至是大于日平均温度,是水稻旺盛生长的主要阶段。

3) 根据本文计算方法 (方法a) 获得的当量积温与观测当量积温偏差很小,能够反映出水稻生长季热量亏盈的事实;以哈尔滨站为例的1961—2015年水稻当量积温以速率为92.6℃·d/(10 a) 显著上升;20世纪70年代和90年代是当量积温显著上升的主要时期;21世纪初至今维持在热量充足状态。

文中关于利用正弦曲线和日温度极值模拟的温度日变化和观测温度间存在正偏差和负偏差的结论与Ephrath等[25]结论基本一致,即因太阳升起后气温上升较快,日落后气温下降较快的缘故:本文当量积温的计算方法 (方法a) 优于早期的以日平均温度为基础的当量积温计算方法 (方法b),即考虑一日当中温度的周期性变化,既不忽略温度较低时部分时刻温度对水稻的促进作用,也不夸大温度较高时部分时刻温度对水稻的积极作用,体现了水稻对不同温度感应不同的生育特点,实现了对水稻整个生长发育的任意时段的热量条件进行无缝的具体度量。

本研究是农作物生长季积温计算方法的一种新的尝试和探索,但关于分段正弦模拟中最高温度与最低温度以12 h间隔出现的假设与事实存在一定偏差,与当时的天气密切相关;文中给出的温强系数适宜黑龙江省水稻生育特性也是基于假设,同时黑龙江省水稻不同生育阶段的温强系数也应有所差别,其计算获得的当量积温在各类模型参数中应用和适用情况需进一步检验,与传统积温累积方法获得的积温区划在农业应用上的优势等问题为下一步工作的重点。

| [1] | 西涅里席柯夫BB. 普通农业气象学. 北京: 高等教育出版社, 1959: 84–95. |

| [2] | 郑大玮, 孙忠富. 关于积温一词及其度量单位科学性问题的讨论. 中国农业气象, 2010, 31, (2): 165–169. |

| [3] | 潘志华, 龚绍先. 环境因子有效性与春小麦生育期模型的建立. 中国农业大学学报, 1998, 3, (3): 41–47. |

| [4] | 屈振江, 周广胜, 魏钦平. 苹果花期冻害气象指标和风险评估. 应用气象学报, 2016, 27, (4): 385–395. |

| [5] | 刘少军, 周广胜, 房世波. 1961-2010年中国橡胶寒害的时空分布特征. 生态学杂志, 2015, 34, (5): 1282–1288. |

| [6] | 张家诚, 高素华, 潘亚茹. 我国温度变化与冬季采暖气候条件的探讨. 应用气象学报, 1992, 3, (1): 70–75. |

| [7] | Bai Qinfeng, Wang Jinghong, Huo Zhiguo, et al. Analysis of meteorological conditions of freeze damage to citrus in Southern Shaanxi in the winter of 2010 and defensive countermeasures. Agricultural Science & Technology, 2013, 14, (3): 444–449. |

| [8] | 王宏燕, 彭驰, 侯中田. 降水和地积温对有机肥腐解的动态分析. 黑龙江省农业大学学报, 1996, 27, (1): 20–25. |

| [9] | 林恭. 用"有效气温当量"估算水稻抽穗期. 宁夏农业科技, 1982, 25, (3): 56. |

| [10] | 沈国权. 当量积温及其应用. 气象, 1981, 32, (7): 23–25. |

| [11] | 沈国权. 影响作物发育速度的非线性温度模式. 气象, 1980, 31, (6): 9–11. |

| [12] | 郭建平, 高素华. CO2浓度倍增对大豆叶片和总生物量的影响研究. 应用气象学报, 1995, 6, (增刊Ⅰ): 62–68. |

| [13] | 钱拴, 陈晖, 王良宇. 全国棉花发育期业务预报方法研究. 应用气象学报, 2007, 18, (4): 539–547. |

| [14] | 张雪芬, 王春乙, 陈东, 等. 基于位温的小麦发育期的小网格推算方法. 应用气象学报, 2007, 18, (6): 865–869. |

| [15] | 刘实, 王勇, 缪启龙, 等. 近年50年黑龙江省地区热量资源变化特征. 应用气象学报, 2010, 21, (3): 266–278. |

| [16] | Lindseya A, Newman J E. Use of official weather data in spring time-temperature analysis of an Indiana phonological record. Ecology, 1956, 37, (4): 812–823. DOI:10.2307/1933072 |

| [17] | 余卫东, 汤新海. 气温日变化过程的模拟与订正. 中国农业气象, 2009, 30, (1): 35–40. |

| [18] | 张继祥, 刘克长, 魏钦平, 等. 气象要素 (气温、太阳辐射、风速和相对湿度) 日变化进程的数理模拟. 山东农业大学学报 (自然科学版), 2002, 33, (2): 179–183. |

| [19] | 姜会飞, 温德永. 基于线性生长假设利用极端温度计算日积温的方法. 中国农业大学学报, 2013, 18, (1): 82–87. |

| [20] | 姜会飞, 温德永, 李楠, 等. 利用正弦分段法模拟气温日变化. 气象与减灾研究, 2010, 33, (3): 61–65. |

| [21] | 潘敖大, 高苹, 刘梅, 等. 基于海温的江苏省水稻高温热害预测. 应用生态学报, 2010, 21, (1): 136–144. |

| [22] | 任义方, 高苹, 王春乙. 江苏高温热害对水稻的影响及成因分析. 自然灾害学报, 2010, 19, (5): 101–107. |

| [23] | 吴钟玲, 陈铁如, 李琳一. 当量积温的计算. 吉林气象, 1996, 3, (3): 15–16. |

| [24] | 中国气象局. 地面气象观测规范. 北京: 气象出版社, 2003: 35-45. |

| [25] | Ephrath J E, Goudriaan J, Marani A. Modeling diurnal patterns of air temperature radiation wind speed and relative humidity by equations from daily characteristics. Agricultural Systems, 1996, 51, (4): 377–393. DOI:10.1016/0308-521X(95)00068-G |

2017, 28 (2): 247-256

2017, 28 (2): 247-256