2. 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044

2. Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044

青藏高原 (以下简称高原) 占我国陆地面积的四分之一,平均海拔高度在4 km以上,地形复杂,号称世界屋脊或地球第三极。早在20世纪50年代,Yeh[1]就提出东亚地区的季节转换和高原的影响有关,随后,叶笃正等[2]和Flohn[3]分别指出高原冬季是冷源,夏季是热源。感热是地表与大气进行热量交换的重要途径,能够总体反映地表和大气的热交换强度,直观反映高原的热力效应。受高原表面感热通量所驱动,高原及其周边上空大气在冬季强烈下沉、夏季强烈上升,称之为感热气泵[4]。诸多研究表明高原感热加热对高原局地天气系统、我国天气气候、亚洲季风区环流等有重要影响[5-12]。

柏晶瑜等[13]发现高原下垫面感热南北非均匀异常分布对长江中下游夏季降水有显著影响。王跃勇等[7]发现高原东西部感热对江淮地区夏季降水的影响时间不同,西部感热对江淮地区6月降水影响更加明显,东部则对7月降水更加明显。可见高原地面感热与我国夏季降水的关系较为复杂。由于高原面积大,地形复杂,实时观测资料获取困难,不同区域地面感热的贡献也存在差异,因此,建立一个客观、定量且计算相对简便、能够表征高原地面感热通量强度的指标有重要意义。徐国昌等[14]根据统计方法得到用地气温差计算地面加热场强度的回归方程,根据自然正交函数分解 (EOF) 分析发现青海省玉树和西藏自治区日喀则两站地面加热场强度的平均距平可以粗略代表整个高原,据此建立了高原地面加热场距平指数。随后,李栋梁等[18]对该资料进行了实时续补,并讨论了高原地面加热场对我国天气气候和大气环流的影响。地面加热场距平指数的计算仅选取了两个代表站,考虑了地气温差一个要素。随着全球气候变暖,高原热源状况发生了新的变化,玉树和日喀则地区的热力异常变化的代表性有待进一步考证。戴逸飞等[19]根据高原不同下垫面通过卫星遥感资料归一化动态植被指数 (NDVI) 计算地表拖曳系数 (Ch) 的参数化关系式,结合NDVI资料及常规气象观测资料计算了高原70个站的地面感热通量序列。本文根据该感热资料采用SEOF (season reliant EOF) 方法[20]重新选取代表站,计算高原地面感热强度距平指数 (ISH),并对该指数的合理性进行讨论,研究该指数与我国南方盛夏降水的关系。

1 资料与方法本文所使用的资料包括:①NDVI卫星遥感资料结合常规地面观测资料计算的高原中东部70个气象站1982—2012年逐月地面感热通量,站点分布在文献[19]中已给出;②国家气候中心整理的1982—2012年全国743个站逐日降水资料,剔除连续缺测超过10 d的站点后,选取华南地区 (20°~30°N,110°~122°E)92个站的逐月降水资料;③1982—2012年NCEP/NCAR月平均再分析资料,包括各层的高度场、水平风场、垂直速度场和比湿,水平分辨率为2.5°×2.5°。

Wang等[20]研究太平洋海温季节演变及其年际变化时提出了SEOF方法,计算逐个季节平均数据,假设各季节要素场均为由m个空间点和n次观测组成的m×n阶矩阵,将四季的要素场合并,组成新的4m×n阶矩阵,第1~m行为冬季m个空间点的时间序列,第 (m+1)~2m行为春季m个空间点的时间序列,第 (2m+1)~3m行为夏季m个空间点的时间序列,第 (3m+1)~4m行为秋季m个空间点的时间序列,对新的4m×n阶矩阵进行EOF分析。SEOF方法可以较好地表示出要素场的季节演变和年际变化特征,高载荷空间点年内具有较好的持续性。

本文根据SEOF方法讨论高原地面感热距平序列的季节变化特征,选取各个季节均具有较好代表性的站点作为代表站,建立了表征高原中东部区域地面感热强度距平指数 (ISH)。将ISH与李栋梁等[16]建立的高原地面加热场距平指数 (B-H) 以及国家气候中心提供的74项环流指数中的两个西藏高原指数进行对比,讨论该指数与华南地区盛夏降水的关系。本文所用的其他方法均为常规的气象统计方法,包括简单相关分析、合成分析等[21]。

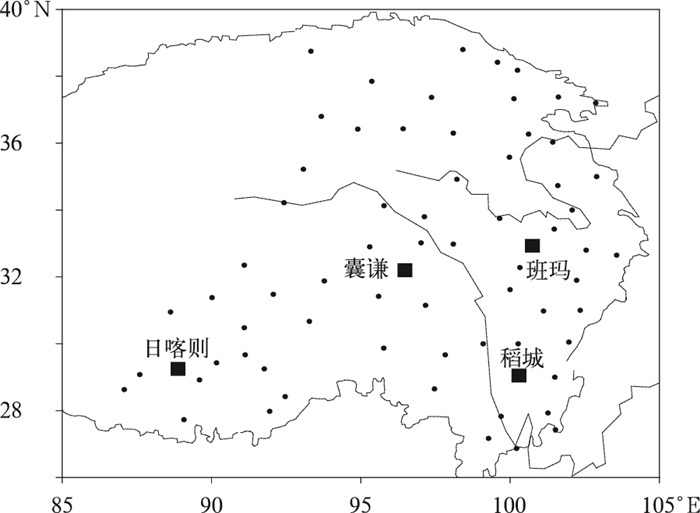

2 高原地面感热强度距平指数的建立本文考虑从70个站中选取具有较好的空间代表性的站点,以其距平平均表征整个高原地区的地面感热强度的变化。通过对比EOF和SEOF方法发现,SEOF方法将四季的感热场组合扩展为一个新的矩阵进行EOF分析,在较好地表现不同季节空间分布模态的同时,考虑了空间点四季的持续性,在一定程度上优于EOF方法。因此,本文选用SEOF方法挑选代表站。图 1给出高原地面感热SEOF第1模态空间分布,其解释方差为16.4%。

|

|

| 图1 1982—2012年高原地面感热SEOF第1模态空间分布 (a) 冬季,(b) 春季,(c) 夏季,(d) 秋季 Fig.1 SEOF first modal directional distribution of surface sensible heat flux over the Tibetan Plateau from 1982 to 2012 (a) winter, (b) spring, (c) summer, (d) autumn | |

由图 1a、图 1d可以看到,高原冬季和秋季地面感热主要表现为全场一致型,高载荷区主要位于高原的中东部;而在春季和夏季 (图 1b、图 1c),高原中部和南部感热变化一致,高载荷区同样位于高原中东部地区,表明高原中东部地区,30°~34°N,95°E以东区域内,各个季节地面感热的变化特征较为一致,其余地区则有显著的差异。高原北部地面感热的变化特征在春、夏季较为复杂,呈现正-负相间的分布形势,柴达木盆地和青海湖附近区域与周边为相反的变化,这可能是由于柴达木盆地地势较低,青海湖下垫面为水面,这两个区域下垫面和海拔高度的差异使地面感热的变化特征与高原其他地区差异显著。

代表站应在各个季节均有较好的代表性,由图 1可以看到,这些站主要集中在高原中部、东部和东南部3个区域,四季的载荷量均在0.5以上,选取3个区域中载荷最大的站点,分别为高原中部的囊谦 (32.2°N,96.48°E)、高原东部的班玛 (32.93°N,100.75°E)、高原东南部的稻城 (29.05°N,100.3°E)。此外,考虑代表站空间分布能凸显不同区域的气候特征,高原西南部地区各季节感热的变化均与高原主体一致,在该地区同样选取1个代表站,由图 1可以看到,日喀则 (29.25°N,88.88°E) 除在冬季外的其他季节也均为高载荷区,夏季和秋季的载荷量均大于0.45,达到0.01显著性水平,而冬季载荷相对较小,但其变化特征仍然与高原主体区域一致,因此,本文选取日喀则站作为代表站之一。高原北部地区由于感热变化差异较大,下垫面类型及海拔高度与高原地区主体区域有所不同,且不少学者指出,高原东西部和南北部存在明显的热力差异,对环流降水的影响也是不同的[7, 13]。因此,未选取北部地区的站点作为代表站。

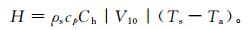

综上所述,高原中部和南部地区地面感热的空间一致性相对较好。建立统一的指标表征其整体的感热变化合理且有意义,4个不同区域的地面感热在一致变化的情况下,仍表现出一定的局地小气候变化特征,选取4个不同区域,载荷最大的4个站,分别为日喀则、囊谦、班玛、稻城,作为代表站。图 2给出了4个代表站的分布情况。

|

|

| 图2 4个代表站的位置分布 Fig.2 Distribution of four representative stations | |

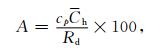

本文采用总体输送公式计算单站的地表感热通量,即

|

(1) |

式 (1) 中,ρs为干空气密度 (单位:kg·m-3),根据干空气的状态方程ρs=ps/RdTa确定,ps为本站气压 (单位:hPa),Rd=287.05 J·K-1·kg-1,为干空气比气体常数;Ta为测站百叶箱气温 (单位:K);cp=1004.07 J·kg-1·K-1,为干空气定压比热;ts为0 cm地面温度 (单位:K);V10为测站10 m高度处风速 (单位:m/s);Ch为地表热力输送系数,量纲为1。

高原地区地表热力输送系数Ch值具有明显的年内变化和空间变化,而年际变化很小[19]。因此,不同代表站、不同月份Ch取不同的值,而同一代表站、不同年份则以定值代替。根据各代表站1982—2012的Ch值计算了各站逐月的Ch值的多年平均值。代入总体输送公式,cp和Rd同样为常数,将式中的常数相乘得到A:

|

(2) |

代入式 (1) 得到ISH的计算公式:

|

(3) |

|

(4) |

式 (4) 中,Hi表示第i个代表站的地面感热,M为4个站地面感热的气候平均值,表 1给出了逐月的A和M的取值。

|

|

表 1 各代表站常数A和气候平均值M Table 1 Constant A and the climatological mean values M of four representative stations |

根据式 (3)、式 (4) 计算得到高原区域1982—2012年ISH。由于高原西部地区气象站较少,在选取代表站时,未考虑高原西部地区的站点,因此,该指数主要表征高原中部和东部 (不包括北部柴达木盆地地区) 的地面感热强度的变化。

3 感热强度距平指数的合理性评估本章将感热强度距平指数与高原70个站平均感热距平进行比较,讨论其合理性,并与现有的其他高原指数进行对比,3个高原指数分别为B-H指数[17]和国家气候中心提供的74项环流指数中的两个西藏高原指数。

表 2给出了1982—2012年ISH与70个站平均感热距平及3个高原指数的逐月相关系数。可以看到,ISH与70个站平均感热距平12个月的相关系数均达到0.01显著性水平 (临界值为0.456),冬季相对较小,这可能与日喀则站在冬季的代表性较差有关。7月相关系数相对较小,则可能与高原在7月全面进入雨季,降水的空间分布不均[22],导致感热的空间一致性降低有关。对比ISH和70个站平均感热距平的逐年平均的变化 (图略),两者具有相同的变化趋势,在2000年前明显减弱,2000年后转为增强的趋势,相关系数为0.93。对两者的年变化序列进行11点Guass滤波,原序列减去滤波后得到的年代际分量再计算两者相关,得到两者年际分量的相关系数为0.70。因此,ISH可以较好地反映高原整体感热强弱的年际变化特征。

|

|

表 2 1982—2012年高原地面感热强度距平指数ISH与其他高原指数的逐月相关 Table 2 Monthly correlation coefficients between ISH and other Plateau indices from 1982 to 2012 |

由表 2可以看到,ISH和B-H指数在冬半年具有较好的正相关关系,夏半年相关系数较低。在计算上,B-H指数由于假设潜热为定值,因此,其变化也主要是表征感热的变化,但计算时仅考虑了地气温差的变化。而ISH同时考虑了地气温差、风速以及Ch值的变化。已有研究表明:冬季高原感热的变化主要受地气温差的影响,而春、秋季,近地面风速对地面感热的变化也有重要作用,夏季近地面风速更是起着主导作用[19]。因此,B-H指数和ISH在冬半年具有较好的相关关系,但随着地气温差对感热变化影响作用下降,B-H指数和ISH指数夏半年的相关性也显著下降。

两个西藏高原指数均为高原上空500 hPa高度场的区域平均,范围分别为25°~35°N,80°~100°E和30°~40°N,75°~105°E,反映了高原低层高低压的活动特征。为了便于区分,将前者简称为IXZ1,后者简称为IXZ2。由表 2可以看到,除了7—9月ISH与IZX1和IZX2无明显的相关关系外,其余月份均有较好的负相关关系。当ISH异常偏大时,西藏高原指数异常偏小,即高原地面感热偏强时,高原上空500 hPa的低压偏强。而夏季两者的相关关系较差,可能是由于随着高原雨季的爆发,潜热通量迅速增强,感热减弱,大气与地面的热量交换更多通过潜热通量完成。另外,计算了ISH与IXZ1和IXZ2的相关系数,分别为-0.418和-0.403,均达到0.05显著性水平,而B-H指数和IXZ1和IXZ2的相关系数分别为-0.245和-0.181,均未达到0.1显著性水平。说明ISH指数相对于B-H指数更好地反映了地面感热异常与大气环流的联系。

综上所述,ISH在一定程度上可以表征整个高原中东部地区的感热强度的年际变化特征,且较好地反映了地面感热与大气环流的相互作用。此外,ISH仅选用4个代表站计算,实际应用及未来资料的续补均较为方便。

4 春季高原感热对华南地区盛夏降水影响 4.1 感热指数与7月、8月降水的相关分析华南地区是我国雨量最充沛的地区,雨季汛期长,4月初开始到9月底结束。以往研究华南后汛期降水时,更多地考虑海温影响,众多研究表明:ENSO对东亚夏季风尤其是中国夏季降水存在很大影响,已成为中国夏季降水首要预测因子[23-26]。Huang等[27]研究发现,ENSO处于发展和衰减位相时,对我国夏季降水具有相反的影响。当ENSO处于发展位相时,不利于华南夏季降水。Zhang等[28]的研究同样表明,当El Niño处于成熟期时不利于我国南方地区的降水。然而,Kumar等[29]、Chang等[30]发现Walker环流和大西洋急流的变化,使ENSO与印度夏季风的关系有所减弱;Si等[31]研究发现,海温强迫对我国南方地区夏季降水的影响较小;高辉等[32]研究同样表明:近20年来ENSO对中国夏季降水的影响有明显减弱,由于海温信号对华南地区降水的影响减弱,高原热力因子对我国南方降水的影响情况也必然有新的变化。ISH对华南夏季降水的指示意义如何值得讨论的问题。本节主要对ISH与华南地区盛夏降水的关系及可能机制进行讨论。

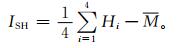

图 3给出了1982—2012年高原春季ISH与华南地区盛夏降水的相关分布,图 3a、图 3b分别为春季ISH与盛夏总降水量的简单相关系数和剔除了前年冬季和同期春、夏季的Niño3.4指数的偏相关系数。由图 3可以看到,春季高原感热指数与华南地区盛夏的总降水量存在显著的负相关关系,负相关中心位于湖南、广东、江西三省交汇处,达到0.01显著性水平,江西赣州和广东佛岗负相关系数最大为-0.59。说明当ISH偏大,即高原地面感热异常偏强时,华南地区盛夏降水偏少,这与前人的研究一致[33]。图 3b与3a相比,负相关中心的位置基本相同,但中心数值和范围明显增大,表明去除Niño3.4区的海温的影响后,ISH与华南地区盛夏的降水负相关关系变得更为显著,尤其是广东地区的降水。

|

|

| 图3 1982-2012年春季ISH和华南地区92个气象站7—8月降水量的简单相关系数 (a) 和剔除Niño3.4指数的偏相关系数 (b) 分布 (阴影表示达到0.05显著性水平) Fig.3 Distribution of simple correlation coefficient (a) and partial correlation coefficient (b) between ISH in spring and Jul-Aug total precipitation of 92 meteorological stations in South China from 1982 to 2012 (the shaded denotes passing the test of 0.05 level) | |

综上所述,华南地区盛夏的降水受到前期及同期海温和高原热力作用的共同影响,尽管Niño3.4区海温及高原地面感热与华南地区夏季降水的均表现为负相关。但两者对华南夏季降水的影响可能相互抑制,其协同作用及可能机制仍需进一步深入研究。伴随着近几十年来ENSO信号的减弱,高原感热对华南地区盛夏降水的作用可能会进一步加强,前期春季的ISH对华南地区盛夏降水有重要的指示意义。

4.2 感热强弱对南方夏季降水的影响途径从逐月感热指数与华南降水的相关分布 (图略) 发现,3月高原感热和7月华南降水相关关系最好,4月、5月的高原感热和8月华南降水相关关系最好,即高原感热影响华南降水有3~4个月的滞后。

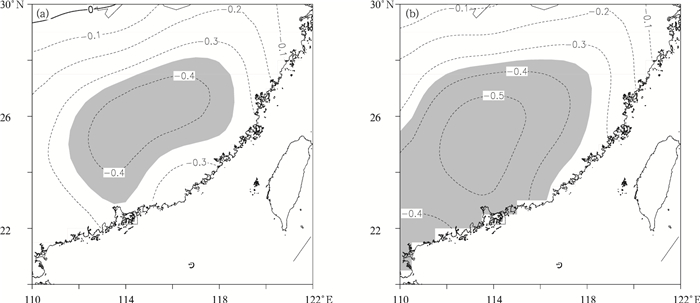

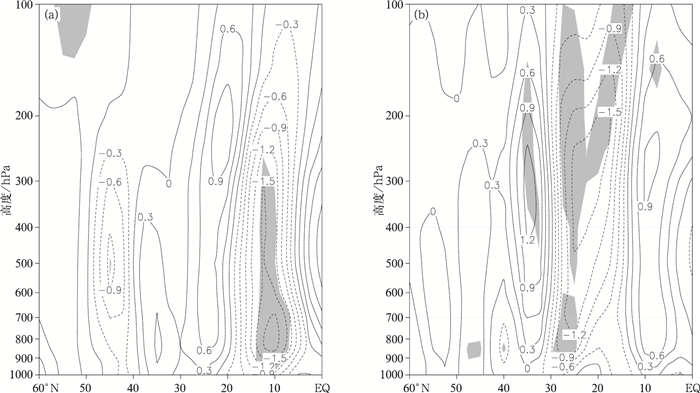

为了进一步分析地面感热的异常信号是如何维持并影响华南夏季降水, 本文计算了5月感热距平指数与5—8月逐月不同等压面高度场的相关分布 (图 4)。由图 4可以看到,高原地面感热对同期高度场的影响最小,200~500 hPa贝加尔湖西北部呈显著的负相关,500 hPa和400 hPa高原南部地区为显著的正相关。6月低纬度地区各高度层的正相关性显著加强,尤其在200 hPa中低纬度地区 (0°~20°N) 的正相关均达到了0.05显著性水平,此外,乌拉尔山地区呈明显的正相关,而贝加尔湖附近的负相关区域向南移动,因此,当5月高原感热偏强时,乌拉尔山地区高度场升高、贝加尔湖地区高度场降低,有利于乌拉尔山高压脊和贝加尔湖低压槽的加强,引导冷空气南下,不利于我国北方地区6月的降水。7月500 hPa和400 hPa北亚的负相关区域加强并东移,中心区域的相关系数绝对值大于0.45,达到0.01显著性水平,中低纬度地区的正相关区域在各层上均表现为明显的向北移动,全面影响我国南方地区。使5月高原感热偏强时,我国南方地区以及南海和西太平洋地区高度场升高,有利于副热带高压的加强和西伸。200 hPa中低纬度地区表现为显著的正相关,中心区域相关系数超过0.45,达到0.01显著性水平,南亚高压将异常偏强、偏东,控制我国南方地区,高度场异常偏高。40°N,110°~120°E附近南侧高度场偏高、北侧偏低,有利于该区域处的西风距平增大,副热带西风急流加强、偏北。杜银等[34]研究发现,西风急流偏北、偏强且位于华北上空时,中国东部地区易出现北涝南旱的形势。8月500 hPa, 400 hPa的正相关明显减弱,表明前期感热强弱信号对3个月后的对流层中层和低层的影响开始减弱。而200 hPa南亚地区仍存在显著的正相关关系,5月感热偏强使南亚地区、我国南方地区以及西太平洋30°N以南地区高度场偏高,有利于南亚高压异常偏强、偏东,影响我国华南地区,使该地区下沉气流较为强盛,不利于降水发生。

|

|

| 图4 5月ISH与5—8月逐月各等压面高度场的相关分布 (阴影表示达到0.05显著性水平) Fig.4 Distribution of monthly correlation coefficient between ISH in May and geopotential height from May to Aug (the shaded denotes passing the test of 0.05 level) | |

综上所述,由于高原地面感热具有较好的持续性,当前期高原感热较强时,其后3~4个月内的感热一般也较强,通过对上层大气的持续加热,感热偏强 (弱) 信号由低层向高层传递,最终在对流层高层保存较长时间,使后期高层西风带加强 (弱)、偏北 (南),南亚高压异常偏强 (弱);500 hPa上西太平洋副热带高压偏强 (弱)、偏南 (北)、偏西 (东);从而使华南地区降水偏少 (多)。

4.3 地面感热异常偏强 (弱) 年的大气环流型水汽和垂直运动是降水的两个必要条件,因此,进一步对春季地面感热异常偏强 (弱年) 的水汽输送以及垂直运动进行分析。

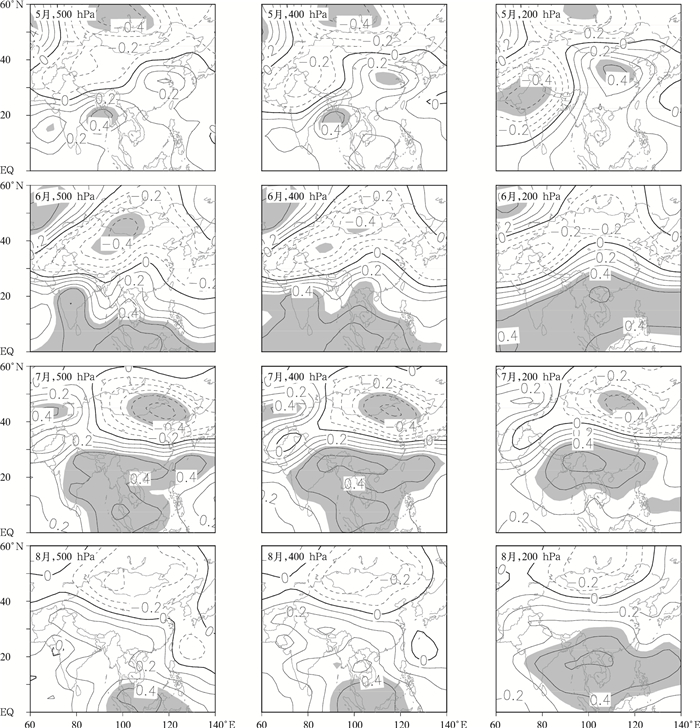

本文分别选取春季ISH偏大年 (感热强年)(1982年、1983年、1986年) 和偏小年 (感热弱年)(1999年、2000年、2002年) 对盛夏整层 (地面积分到300 hPa) 水汽通量及其能量散度进行合成。图 5给出了高低指数年合成的7—8月整层水汽通量及其散度。由图 5可以看到,感热偏强年 (图 5a) 华南地区水汽通量距平整体要小于偏弱年 (图 5b)。感热偏强年 (图 5a),低纬度地区纬向水汽输送距平较强,经向输送距平较弱,水汽在南海南部辐合,我国东部水汽通量距平较小,华南地区受反气旋性异常环流控制,水汽通量散度为正距平,水汽辐散,不利于该地区降水。其西侧为西南风距平,来自孟加拉湾和西太平洋的水汽由该通道向北方输送,与东北、华北地区的气旋性环流异常带来的干冷空气在江淮、黄河下游交汇,并将水汽向东继续输送,江淮、黄河下游地区水汽存在较小的辐合,降水可能较常年略偏多。因此,感热偏强年我国华南地区降水明显偏少。感热偏弱年 (图 5b),经向水汽输送距平加强、低纬度西太平洋地区的水汽纬向输送距平减弱。由于高层200 hPa南亚高压偏弱、500 hPa西太平洋副热带高压偏弱,使华南及其东部海域存在较强的气旋性环流异常,我国东部地区为明显的东北风距平,水汽向北输送减少,来自孟加拉湾、西太平洋的水汽在华南以及南海地区辐合,华南地区的降水可能较常年偏多,江淮、黄河下游地区由于水汽输送的减少,存在明显的辐散。因此,感热偏弱年,水汽的异常输送有利于华南地区降水的发生、不利于华北地区降水。

|

|

| 图5 高原春季感热偏强 (弱) 年合成的7—8月地面到300 hPa水汽通量 (矢量) 及其水汽通量散度 (填色) (红框内为本文研究的华南区域)(a) 感热偏强年,(b) 感热偏弱年 Fig.5 Moisture tranfer (the vector) and its divergence (the shaded) in Jul and Aug (integral going from ground to 300 hPa) (red box denotes the researched precipitation area)(a) stronger ISH in spring, (b) weaker ISH in spring | |

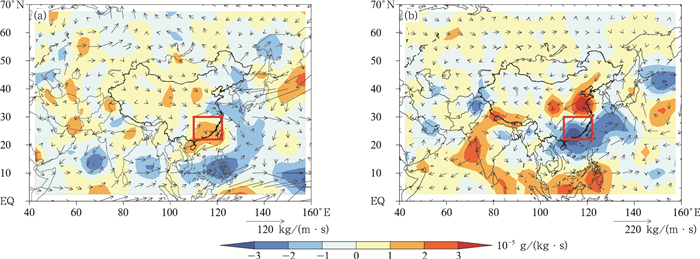

图 6为ISH偏强 (弱) 年合成的110°~120°E平均的垂直速度的高度-经度剖面图 (正值表示下沉运动,负值表示上升运动)。由图 6a可以看到,感热偏强年,低纬度地区 (0°~20°N) 附近为整层的负距平,南海南部的上升运动较强,上升运动中心位于南沙群岛附近,这与感热强年水汽辐合的中心也是一致的,水汽辐合上升有利于该地区降水的发生。中低纬度地区 (20°~30°N) 附近,整层均为正距平,表明在我国长江以南地区的上升运动减弱,且强年该地区水汽存在明显的辐散,水汽辐散下沉可能导致华南地区的降水偏少。而感热偏弱年 (如图 6b所示),在华南、南海地区 (15°~30°N),整层均为负距平,该地区上升运动有明显加强,因此,感热弱年我国南方地区的降水可能异常偏多。此外,30°N以北区域均以正距平为主,下沉运动加强,不利于这一区域降水。

|

|

| 图6 高原春季感热偏强 (弱) 年合成的110°~120°E平均的垂直速度的高度-经度剖面图 (单位:0.01 Pa/s,阴影表示达到0.05显著性水平)(a) 感热偏强年,(b) 感热偏弱年 Fig.6 Zonal mean (110°-120°E) vertical velocity field (unit:0.01 Pa/s, the shaded denotes passing the test of 0.05 level)(a) stronger ISH in spring, (b) weaker ISH in spring | |

综上所述,春季高原地面感热强弱年,华南地区盛夏的水汽场和垂直速度场均存在显著差异。感热强 (弱) 年,华南地区水汽辐散 (辐合),且上升运动减弱 (加强),这样的环流场配置不利于 (有利于) 华南地区盛夏降水。

5 结论与讨论研究表明:

1) 本文根据SEOF方法选取日喀则、囊谦、班玛、稻城为代表站计算了1982—2012年逐月高原地面感热强度距平指数ISH,该指数可以较好地代表高原中东部感热的年际变化。同时,ISH持续性较好,滞后1~5个月的相关系数均达到0.01显著性水平。

2) 春季ISH与华南地区盛夏降水存在显著的负相关关系,当高原中东部感热偏强 (弱) 时,ISH异常偏大 (小),华南地区盛夏降水异常偏少。且剔除Niño3.4区海温影响后,ISH与华南降水之间的负相关关系变得更为显著。

3) 通过对上层大气的持续加热,春季感热异常偏强 (弱) 的信号从对流层中低层向高层传递,并在对流层顶维持,从而影响后期西太平洋副热带高压、南亚高压等重要天气系统,使华南地区盛夏水汽辐散 (合) 加强,上升运动减弱 (加强),不 (有) 利于这一区域降水。

高原地面感热和ENSO对中国夏季的降水均有重要影响,本研究发现Niño3.4区海温对高原感热影响华南降水存在抑制作用,那么感热的异常信号可能同样影响ENSO对华南降水的作用。高原地面感热与ENSO的异常变化型对华南地区夏季降水是否有更为显著的影响,两者的联系机制如何仍需进一步研究。

| [1] | Yeh T C. The circulation of the high troposphere over China in the winter of 1945-1946. Tellus, 1950, 2, (3): 173–183. DOI:10.3402/tellusa.v2i3.8548 |

| [2] | 叶笃正, 罗四维, 朱抱真. 西藏高原及其附近的流场结构和对流层大气的热量平衡. 气象学报, 1957, 28, (2): 108–121. |

| [3] | Flohn H. Contributions to a meteorology of the Tibetan High-lands. Atmospheric Science Paper, 1968, 130: 1–120. |

| [4] | 吴国雄, 李伟平, 郭华, 等. 青藏高原感热气泵和亚洲夏季风//叶笃正. 赵九章纪念文集. 北京: 科学出版社, 1997. |

| [5] | 田珊儒, 段安民, 王子谦, 等. 地面加热与高原低涡和对流系统相互作用的一次个例研究. 大气科学, 2015, 39, (1): 125–136. |

| [6] | Zuo Z, Zhang R, Zhao P. The relation of vegetation over the Tibetan Plateau to rainfall in China during the boreal summer. Climate Dyn, 2011, 36, (5-6): 1207–1219. DOI:10.1007/s00382-010-0863-6 |

| [7] | 王跃男, 陈隆勋, 何金海, 等. 夏季青藏高原热源低频振荡对我国东部降水的影响. 应用气象学报, 2009, 20, (4): 419–427. |

| [8] | 吴国雄, 刘屹岷, 刘新, 等. 青藏高原加热如何影响亚洲夏季的气候格局. 大气科学, 2005, 29, (1): 47–56. |

| [9] | Ueda H, Kamahori H, Yamazaki N. Seasonal contrasting features of heat and moisture budgets between the eastern and western Tibetan Plateau during the GAME IOP. J Climate, 2003, 16, (14): 2309–2324. DOI:10.1175/2757.1 |

| [10] | 董敏, 朱文妹, 徐祥德. 青藏高原地表热通量变化及其对初夏东亚大气环流的影响. 应用气象学报, 2001, 12, (4): 458–468. |

| [11] | 王同美, 吴国雄, 宇婧婧. 春季青藏高原加热异常对亚洲热带环流和季风爆发的影响. 热带气象学报, 2009, 25. |

| [12] | 孙国武, 刘晓东, 陈葆德. 夏季青藏高原地面热源对黄河上游流量及径流的影响. 应用气象学报, 1993, 4, (1): 22–29. |

| [13] | 柏晶瑜, 徐祥德, 周玉淑, 等. 春季青藏高原感热异常对长江中下游夏季降水影响的初步研究. 应用气象学报, 2003, 14, (3): 363–368. |

| [14] | 徐国昌, 李栋梁, 陈丽萍. 青藏高原地面加热场强度的气候特征. 高原气象, 1990, 9, (1): 32–43. |

| [15] | 李栋梁, 陈丽萍. 河西走廊黑河流量的气候特征及其预报. 应用气象学报, 1991, 2, (3): 319–324. |

| [16] | 李栋梁, 陈丽萍. 青藏高原地面加热场强度与东亚环流及西北初夏旱的关系. 应用气象学报, 1990, 1, (4): 383–391. |

| [17] | 李栋梁, 何金海, 汤绪, 等. 青藏高原地面加热场强度与ENSO循环的关系. 高原气象, 2007, 26, (1): 39–46. |

| [18] | 李栋梁. 青藏高原地面加热场强度变化及其与太阳活动的关系. 高原气象, 2006, 25, (6): 975–982. |

| [19] | 戴逸飞, 王慧, 李栋梁. 卫星遥感结合气象资料计算的青藏高原地面感热特征分析. 大气科学, 2016, 40, (5): 1009–1021. |

| [20] | Wang B, Soon A N. A method for detecting season-dependent modes of climate variability:S-EOF analysis. Geophys Res Lett, 2005, 32: 15710. DOI:10.1029/2005GL022709 |

| [21] | 魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术. (第2版). 北京: 气象出版社. |

| [22] | 齐文文, 张百平, 庞宇, 等. 基于TRMM数据的青藏高原降水的空间和季节分布特征. 地理科学, 2013, 33, (8): 999–1005. |

| [23] | 宗海锋, 陈烈庭, 张庆云. ENSO与中国夏季降水年际变化关系的不稳定性特征. 大气科学, 2010, 34, (1): 184–192. |

| [24] | 朱益民, 杨修群, 陈晓颖, 等. ENSO与中国夏季年际气候异常关系的年代际变化. 热带气象学报, 2007, 23, (2): 105–116. |

| [25] | 陶亦为, 孙照渤, 李维京, 等. ENSO与青藏高原积雪的关系及其对我国夏季降水异常的影响. 气象, 2011, 37, (8): 919–928. |

| [26] | 刘宣飞, 袁慧珍. ENSO对印度洋偶极子与中国秋季降水关系的影响. 大气科学学报, 2006, 29, (6): 762–768. |

| [27] | Huang R H, Wu Y F. The influence of ENSO on the summer climate change in China and its mechanism. Adv Atmos Sci, 1989, 6, (1): 21–32. DOI:10.1007/BF02656915 |

| [28] | Zhang R H, Akimasa S, Masahide K. A diagnostic study of the impact of El Niño on the precipitation in China. Adv Atmos Sci, 1999, 16, (2): 229–241. DOI:10.1007/BF02973084 |

| [29] | Kumar K, Rajagopalan B, Cane M A. On the weakening relationship between the Indian Monsoon and ENSO. Science, 1999, 284, (5423): 2156–2159. DOI:10.1126/science.284.5423.2156 |

| [30] | Chang C P, Patrick H, Ju J H. Possible roles of Atlantic circulations on the weakening Indian monsoon rainfall-ENSO relationship. J Climate, 2001, 14, (11): 2376–2380. DOI:10.1175/1520-0442(2001)014<2376:PROACO>2.0.CO;2 |

| [31] | Si D, Hu Z Z, Kumar A, et al. Is the interdecadal variation of the summer rainfall over eastern China associated with SST?. Climate Dyn, 2015, 46, (1-2): 135–146. |

| [32] | 高辉, 王永光. ENSO对中国夏季降水可预测性变化的研究. 气象学报, 2007, 65, (1): 131–137. |

| [33] | 于琳琳, 陈海山. 青藏高原4月陆面状况和地表加热异常与中国夏季降水的联系. 高原气象, 2012, 31, (5): 1173–1182. |

| [34] | 杜银, 张耀存, 谢志清. 东亚副热带西风急流位置变化及其对中国东部夏季降水异常分布的影响. 大气科学, 2009, 33, (3): 581–592. |

2017, 28 (2): 157-167

2017, 28 (2): 157-167