我国强对流天气系统频发,因其具有空间尺度小、生命周期短、突发性强、发展演变迅速等特点,是天气预报业务中的难点[1]。但因其破环性大,其有效预报是国家防灾减灾、重大社会活动和精细化天气服务的迫切需要。而数值预报作为天气预报的技术核心,要求对短时临近预报的天气过程和气象要素可以迅速有效预报[2]。目前一般的中尺度模式由于模式初始场的动力和热力条件与模式湿参数化方案之间不匹配,需要适应调整过程,即数值模式中存在适应调整(spin-up)问题,对云和降水的响应往往要滞后数小时,对局地强对流等高影响天气的响应预报也常存在较大偏差。这给短时预报造成了较大的负面影响。出现这些问题的关键在于初始场中缺乏较为可信的云微物理信息及与之平衡的动力信息。随着非静力高分辨率数值模式的发展,尤其是显式云降水方案的发展应用,使微物理变量的显式预报成为可能。而数值模式预报对于初值敏感,Kalnay[3]认为数值天气预报其解归结为连续地依赖于初始/边界条件。这样就对雨水、雪水、霰、云水等云微物理变量的初始化提出了要求。

因此,国内外学者也开始探寻数值模式云微物理初始场的形成方案。为缩短适应调整时间,提高短时临近预报水平,有关数值模式湿度热力初始化的研究从20世纪70年代就已经开始。一个较为经典的解决方法是利用降水或其他观测资料估算出与凝结相关的非绝热强迫,引导辐散环流的非绝热初始化方法。由于环境场湿度信息不完整,单纯的潜热释放不足以维持上升运动[4]。早期的解决办法是将相应的模式水汽设为饱和或调整到较高水平,之后Krishnamuri等[5]提出了物理初始化或称为非绝热初始化的概念。早期的物理初始化具体做法是基于模式积云参数化方案调整湿度场,使模式初期降水和观测降水较为一致。之后通过同化由雷达反射率因子观测或地面降水观测估计的凝结潜热(或湿度)计量非绝热影响,用于调整模式初始场信息的方法。随着雷达和卫星观测技术的发展及模式微物理方案的进步,大家开始探索更多云内变量初始化方法减弱适应调整问题,Wu等[6]、Kristjansson[7]通过卫星资料得到云水含量并应用,Xue等[8]、李永平等[9-10]、杨毅[11]、刘红亚等[12-13]结合雷达反射率因子资料分析云水含量、雨水含量进行应用。利用遥感资料初始化云水含量、雨水含量等,的确可以减弱适应调整问题,说明初始化云内信息减弱适应调整问题的影响是可行的思路。但由于这些做法只是在初始场中融入了部分降水信息,并未提供较为完整的三维云内信息,适应调整问题仍存在。

20世纪90年代后期,美国俄克拉荷马大学风暴分析预报中心(CAPS)开展了在ARPS模式[14]中应用多种资料进行初始场中细致的云雨分析及其相关的热力场、湿度场分布研究,即所谓的云分析方案。对龙卷等强对流天气预报显示了明确的正效果。屈佑铭等[15-16]曾将ARPS模式中的云分析模块移植到GRAPES_Meso中。朱立娟[17]曾针对GRAPES_Meso引入该云分析方案,利用多种卫星资料、分钟级探空资料、多普勒天气雷达资料从宏观云到微观云的合理性进行诊断。依据诊断结果,对云分析方案进行优化改进,并集成应用到GRAPES_Meso业务版本库中。对云分析方案进行的优化改进主要包括:应用分钟级探空资料协同地面观测分析云底,优化了地面观测的应用方式和地面信息在云分析中的插值方案,优化了背景场相对湿度云量方案及选择与目前模式分辨率更为匹配的相对湿度阈值,引入一种更适宜层云降水的云滴粒子定量化分析方案,更新优化热动力分析方案,优化云内物质的同化方案。优化后中国气象局数值预报中心建立了包含云分析方案的GRAPES_Meso,其中水平分辨率为0.03°×0.03°的预报系统于2015年7月开始在中国气象局数值预报中心实时运行,其产品提供给国家气象中心强天气预报中心服务应用,水平分辨率为0.1°×0.1°包含云初始场的预报系统于2015年12月开始进入业务平行试验阶段,2016年8月实现业务运行。

本文将从GRAPES云初始场形成方案的流程结构、关键技术及资料处理等各个环节进行详细阐述,通过个例分析和连续试验评估短时临近预报能力,为GRAPES三维云初始场的业务效益发挥和类似系统的业务化建设提供参考。

1 GRAPES三维云初始场形成方案 1.1 GRAPES_Meso简介GRAPES模式是中国气象局自主研发全球/区域统一化的资料同化与数值预报模式[18-19]。模式动力框架[20-21]采用完全可压非静力学方程组, 垂直方向采用地形追随高度坐标, 水平方向采用经纬度的球面坐标, 积分方案使用两时间层的半隐式半拉格朗日时间差分方案, 空间差分在水平方向上采用Arakawa-C跳点, 垂直方向上采用Charney-Philips跳点。

GRAPES模式包含完整的物理过程,包括湍流混合次网格尺度地形重力波拖曳、对流降水过程、显式云与降水过程、辐射过程、陆面和边界层过程。模式物理过程软件包中还包含不同物理过程的选项,可满足不同目的、不同分辨率运行需要。其中的云微物理方案包含Kessler暖云方案、Lin方案、Ncepcloud3方案、Ncepcloud5方案、新Eta方案、简单冰相方案、WSM3方案、WSM5方案、WSM6方案等可选。积云对流参数化方案包含Betts-Miller对流参数化方案、Kain-Fritsch和SAS (Simplified Arakawa-Shubert)方案等可选。目前业务中选用的微物理方案为WSM6方案,积云对流参数化方案为Kain-Fritsh方案。

GRAPES_Meso于2006年7月通过业务化验收并正式在国家气象中心投入业务运行。国家气象中心业务运行的基于GRAPES模式的中尺度同化系统为三维变分同化系统,可同化探空、地面、船舶、飞机报、云导风、GPS等观测资料。多次升级后模式预报性能不断提升,于2014年业务系统升级到V4.0,水平分辨率为0.1°×0.1°,并搭建了江淮地区水平分辨率为0.03°×0.03°的实时预报服务系统。

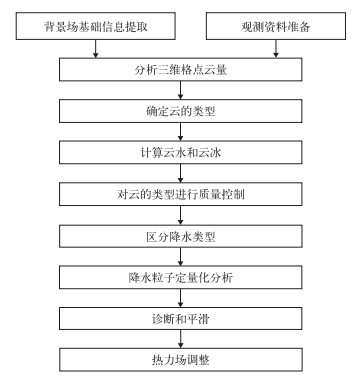

1.2 云初始场形成概述GRAPES_Meso中云初始场形成方案以美国Oklahoma大学CAPS (风暴分析预报中心)发展的ARPS模式中云分析方案为基础方案。针对GRAPES_Meso引入该云分析方案,从宏观云到微观云的合理性进行了诊断优化,建立了适应我国模式和天气资料特点的云初始场方案。云初始场形成的基本思路是综合各种资料的云和降水等信息,包括我国多普勒天气雷达三维格点拼图资料、地面观测资料、分钟级探空资料、风云静止气象卫星亮温和总云量产品及模式背景场资料信息,根据云热力-动力学原理及观测试验经验关系等,对云的信息进行分析。云初始场形成流程图见图 1。关键步骤主要为三维格点云量分析、云水和云冰云粒子含量分析、降水粒子含量(雨水、雪水和雹)分析、云内热动力信息分析和同化应用,主要是应用背景场相对湿度信息确定宏观云区云量;然后根据地面观测,订正云底位置,推算云层厚度;根据卫星观测,订正云顶位置;根据雷达回波,调整云量;依据温度和静力稳定度,划分云状;通过简单非绝热方案或新Smith-Feddes方案分离出云水及云冰。进一步在有雷达回波范围内,根据湿球温度及环境场温度,划分降水类型;最终在不同的降水类型内,根据回波与不同类型降水之间的关系得到量化的不同类型的降水(雨水、雪、雹),并进一步通过松弛逼近(nudging)方法实现云内信息初始化应用。

|

|

| 图1 云初始场形成流程图 Fig.1 Flowchart of cloud initial field construction | |

1.3 三维格点云量分析

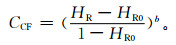

三维格点云量分析需要用多种资料(卫星、探空和地面观测、雷达等),这些资料时空分辨率及其与模式分辨率差异均较大。具体应用时以模式分辨率为标准,将各类资料插值到模式格点上, 形成与模式匹配的格点数据。具体是首先根据背景场相对湿度信息,初步确定出三维格点云量分布。这里应用的背景场是指经过同化后的格点分析场资料。计算方案为在抬升凝结高度以上,利用以下指数经验关系计算背景场云量[22]:

|

(1) |

式(1)中,CCF表示格点云量,HR为背景场提供的相对湿度,HR0是随高度h变化的门限值,在GRAPES中,h<600 m,HR0=0.95;600 m≤h<1500 m时,HR0=0.9;1500 m≤h<2500 m时,HR0=0.85;h≥2500 m,HR0=0.8。b取值为2。在HR达不到HR0的范围内,认为无云。背景场相对湿度与格点云量对应关系见图 2。在背景云量分析的基础上,应用地面云观测资料和分钟级探空资料对云底、云量及云的厚度进行修正。分析方法是利用地面观测资料创建包含地面观测云信息(云底、云量、云厚)的垂直廓线,然后通过BARNES插值方法分析应用。进一步应用风云卫星亮温调整云顶高度和云量。调整方法是与模式背景场的计算亮温进行比对调整,然后利用三维雷达组网反射率因子资料调整云量。应用算法是依据有雨应该有云的简单原理,当雷达回波大于设置的门限值,且回波位于云底以上时,将此处的云量调整为1.0。当回波位于云底以下、对流凝结高度以上时,云底将被重新设置为对流凝结高度,云量也将作相应的调整,然后将风云二号静止气象卫星总云量产品与前面分析的总云量进行对比分析,如果分析出的总云量显著大于卫星总云量,则对分析总云量进行缩减处理。三维格点云量分析是云初始场进一步分析的依据,是云初始场形成的基础。

|

|

| 图2 优化后的相对湿度与格点云量关系 Fig.2 The relationship between relative humidity and grid cloud fraction | |

1.4 云滴粒子含量分析

包含两种云滴粒子量化分析方案:一种是一维Smith-Feddes[23]模式方案, 另一种是参考美国RUC系统中云分析方案的设计实现的。Smith-Feddes模式方案计算方法步骤为从云底到云顶分为数层,逐层计算温度、气压及饱和水汽压,相邻两层饱和水汽混合比之差作为基本的云水和云冰含量, 并假设这些云水和云冰会伴随着云内的垂直运动,上升到相邻的上面一层。在获取基本云水、云冰含量的基础上,考虑空气夹卷,即进行干空气的混合,主要是由于周围环境场干空气的卷入降低了云水和云冰的含量。计算中将混合夹卷因子看作距离云底高度的函数。最终,依据环境场温度分离云水和云冰含量。参考美国RUC系统中云分析方案, 云滴粒子含量首先是计算格点液面饱和水汽压,据此计算水汽混合比、格点冰面饱和水汽压,通过温度权重确定格点饱和水汽混合比。饱和水汽混合比按比例设定为云水和云冰粒子的和,进一步通过温度权重系数分离出云水和云冰含量。

1.5 降水粒子含量分析降水粒子含量分析分两步:第1步是降水类型的区分,雷达观测回波为降水回波,在雷达回波观测的范围内,根据湿球温度确定不同的降水类型; 第2步是降水粒子定量化分析。利用Kessler方案[24]或SMO反射率方程方案[25]进行分析。其中,SMO方案根据云物理过程及水凝物的后向散射模式得到,从理论上讲,这种方法的结果要更精确一些。方案中雨水、雪水和雹的截距参数分别取为8×106, 3×106和4×104。

1.6 热动力分析在云分析方案中,设计了基于湿绝热廓线和雷达反射率因子潜热释放两种方案。湿绝热廓线方案反映了上升的湿空气块温度的变化,与对流风暴发展的物理过程更为一致。雷达反射率因子潜热方案和雷达反射率因子匹配度更好。

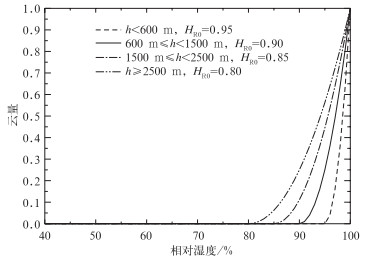

1.7 初始同化方案采用松弛逼近方案实现同化程序设计,方法就是模式积分的同化时段内,在预报方程中增加一个线性强迫项,该项与模式预报和实况之差成正比,其作用是使模式预报逐渐向观测逼近。同化方程为

|

(2) |

同化的变量包含水汽、云水、云冰、雨水、雪、雹和温度。式(2)中,q为松弛逼近同化的云微物理预报变量,∑Fi表示模式预报方程的其他所有物理作用,α为松弛逼近系数(α>0),q0为对应时刻的云微物理量分析得到的值。设计增量以蛙跳间隔逼近,在同化窗口内,通过线性递减或线性平均松弛逼近系数方案,逐步增加到对应的积分变量上,同化窗口目前设计为模式积分10步。

2 应用观测资料 2.1 雷达三维组网反射率因子资料这里采用的雷达资料为我国多普勒天气雷达反射率因子三维组网拼图资料。该资料的最初形成算法由中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室开发[26-27], 后经中国气象局数值预报中心等发展应用。该资料经过了质量控制和组网拼图获得,其中的质量控制算法包括采用基于模糊逻辑的分布式超折射地物回波识别方法进行地物识别和剔除、对孤立回波等进行剔除、电磁干扰处理等。单部多普勒天气雷达资料经过格点化,进行组网拼图。拼图中,对于多部雷达共同覆盖的区域,依各雷达资料贡献,以指数权重插值方法进行多站组网。该类资料目前在中国气象局数值预报中心实现了全国范围内SA,SB和CB型号雷达的实时质量控制与组网。

2.2 风云二号静止气象卫星总云量产品观测视场中,天空被各类云覆盖的面积的总和称为总云量, 通常可以用区域内云覆盖面积与总面积的百分比表示。我国风云二号静止气象卫星总云量产品是基于大气辐射传输理论,依托大气辐射传输方程,综合利用风云卫星可见光、红外多探测通道数据的定量化产品,空间分辨率为5 km×5 km[28]。

2.3 风云二号静止气象卫星亮温(TBB)产品卫星亮温由卫星通过扫描辐射仪观测下垫面物体获取的辐射值经量化处理后得到,它反映了不同下垫面的亮温状况。其值由卫星热红外通道(10.3~11.3 μm)观测得到的数值(灰度值)与对应的温度查找表比较得到。这里用到的数据为小时平均的TBB产品。该产品为等经纬度投影格点产品,水平分辨率为0.1°×0.1°, 亮温精度为1 K。

2.4 地面云观测说明根据《地面气象观测规范》[29]中第2部分“云的观测”可知,地面云的观测主要包括:判定云状、估计云量、测定云高和选定云码。这里涉及地面观测云的信息是云高和云量。

2.5 分钟级探空资料这里的分钟级探空资料是指探空气球在上升过程中,按照分钟级别收集处理的资料,相比常规探空资料,空间分辨率显著提高。

3 云初始场短时临近预报中应用性能评估 3.1 应用试验设计目前在中国气象局数值预报中心运行提供服务的区域模式是水平分辨率为0.1°×0.1°的业务模式和水平分辨率为0.03°×0.03°的华南区实时预报服务模式。据此,本文开展的云初始场在GRAPES短临预报中的应用试验也是在这两种水平分辨率模式上开展的。

云初始场在水平分辨率0.1°×0.1°的GRAPES_Meso的应用流程:三维变分同化后在分析场的基础上进行云分析,云初始场形成方案中,可选设置中采用Smith-Feddes云滴粒子量化方案、SMO降水粒子方案、基于雷达回波潜热释放方案、线性平均松弛系数,形成数值模式可用的云微物理场和热动力场,和变分同化场一起作为初值进行模式预报。试验中GRAPES_Meso参数与目前业务区域模式的参数一致。预报范围为15°~65°N,70°~145°E,垂直方向层数为50层。以全球模式T639的6 h预报场作为GRAPES区域模式的背景场,采用模式面三维变分同化系统进行观测资料同化。同化的观测资料包含探空观测、地面和船舶观测、飞机报资料、GPS/PW资料。模式物理过程参数设置为Betts-Miller-Janjic积云对流参数化方案, WSM6微物理过程, 长波辐射为RRTM方案, 短波辐射方案为Dudhia方案, 边界层方案为MRF方案, 地表方案为热量扩散(thermal diffusion)方案。在预报中,逐3 h更新1次边界条件。时间步长为60 s。

云初始场在水平分辨率为0.03°×0.03°的GRAPES_Meso的应用流程则参照实时系统流程,以全球模式分析场作为背景场,进行云分析,云分析方案配置同水平分辨率为0.1°×0.1°中尺度模式试验。形成数值模式可用的云微物理场和热动力场,再进行模式预报。试验中GRAPES_Meso的模式参数与实时服务模式的模式参数一致。模式水平分辨率为0.03°×0.03°,预报范围为17°~36.8°N, 102°~126.9°E,垂直方向层数为50层。模式物理过程参数设置除不使用积云对流参数化方案,其他与上述水平分辨率为0.1°×0.1°中尺度模式相同。逐3 h更新1次边界条件。时间步长为30 s。

按照上述的云分析在GRAPES_Meso中的应用方案,分别进行了水平分辨率为0.1°×0.1°和0.03°×0.03°云初始场分析应用影响2014年7月15日-8月14日批量连续试验及个例试验。每种分辨率分别开展了控制试验和敏感性试验,其中控制试验为参照实时应用业务流程,未包含云初始场信息, 而敏感性试验中包含了应用雷达和卫星资料的云初始场分析和应用流程。

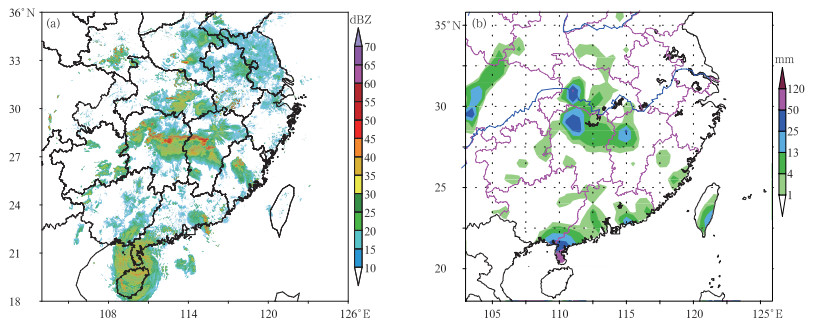

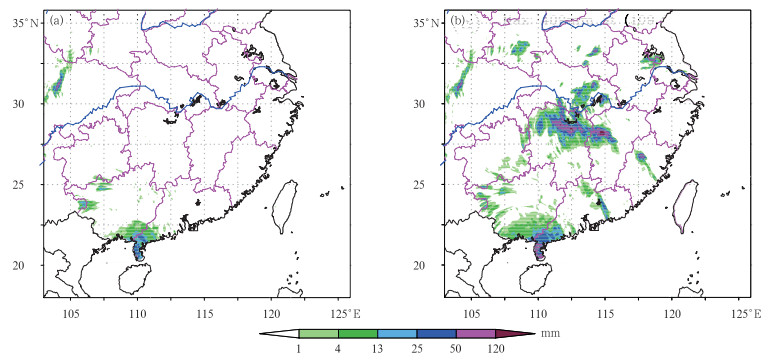

3.2 个例说明及应用资料2014年7月18日下午到前半夜,华南沿海受台风影响,副热带高压西伸至湖南境内,江西南部出现对流并缓慢北移发展,至湖南到江西中部形成飑线结构,造成了大范围的雷暴大风和短时强降水天气。下午到前半夜湖南至江西中部大范围的雷暴大风和短时强降水天气。其中,2014年7月18日12:00(世界时,下同)雷达观测组合反射率因子和7月18日12:00-18:00 6 h累积降水实况如图 3所示。这里以水平分辨率为0.03°×0.03°的GRAPES_Meso为例考察云分析对短时临近预报的影响。

|

|

| 图3 2014年7月18日12:00雷达组合反射率因子(a)和12:00-18:00 6 h实况降水(b) Fig.3 Radar composite reflectiveity at 1200 UTC 18 Jul 2014(a) and 6 h accumulate precipitation observation from 1200 UTC to 1800 UTC on 18 Jul 2014(b) | |

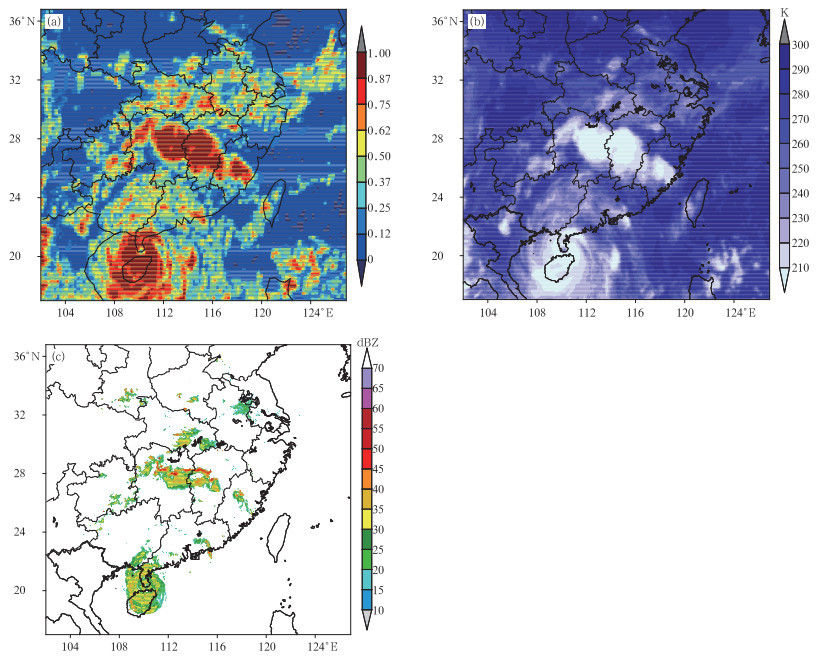

云分析采用观测资料包括模式区域范围内经过质量控制的风云静止气象卫星E星(FY-2E)的总云量(图 4a)、小时平均亮温(图 4b)、三维组网雷达发射率因子,其中, 模式层第20层的雷达反射率因子观测分布如图 4c所示。因为我国正取消夜间地面人工观测,因此,本文主要应用遥感资料进行分析。由图 4可见,雷达和卫星对这次飑线过程都进行了有效观测。

|

|

| 图4 应用观测资料分布(a) FY-2E总云量, (b) FY-2E小时平均亮温, (c)雷达反射率因子 Fig.4 Distribution of experiment data source (a) FY-2E total amount of cloud, (b) hourly TBB of FY-2E, (c) radar reflectivity factor | |

3.3 云初始场分析

应用上述资料进行三维云分析,因为最终影响预报结果的是云中水成物粒子,所以水成物粒子的变化能直接反映出云分析的效果。敏感性试验中2014年7月18日12:00的云水、云冰、雨水、雪、雹和水汽的垂直积分含量也称为路径初始分布(如图 5所示)。

|

|

| 图5 2014年7月18日12:00云初始场水物质垂直累积含量(单位:g·kg-1) (a)云水,(b)云冰,(c)雨水,(d)雪,(e)雹,(f)水汽 Fig.5 Vertically integrated cloud hydrometer at 1200 UTC 18 Jul 2014(unit:g·kg-1) (a) cloud water, (b) cloud ice, (c) rain water, (d) snow, (e) graupel, (f) vapor | |

由图 5可见,通过云分析,台风和飑线的云和降水的微物理变量初值均有很好的体现。云水路径和云冰分布图上可以看出基本云系的分布。降水粒子的雨水、雪水等的积分柱含量与雷达资料对比分析反映在有雷达观测覆盖的区域范围内,可分析出降水粒子的定量化分布。这与雷达资料的观测原理是一致的,因为雷达主要是探测降水粒子的回波,在分析过程中,也是在有雷达回波的区域范围内进行降水粒子的分析。控制试验预报模式中,对于云水、雨水等多种云内水成物在初始场中的常规处理方式为赋值为0,在模式积分预报中通过物理过程开始成云致雨。

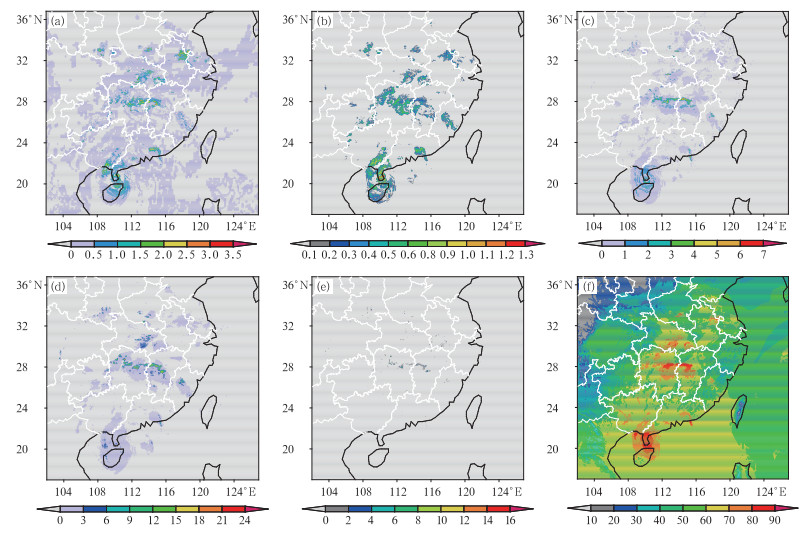

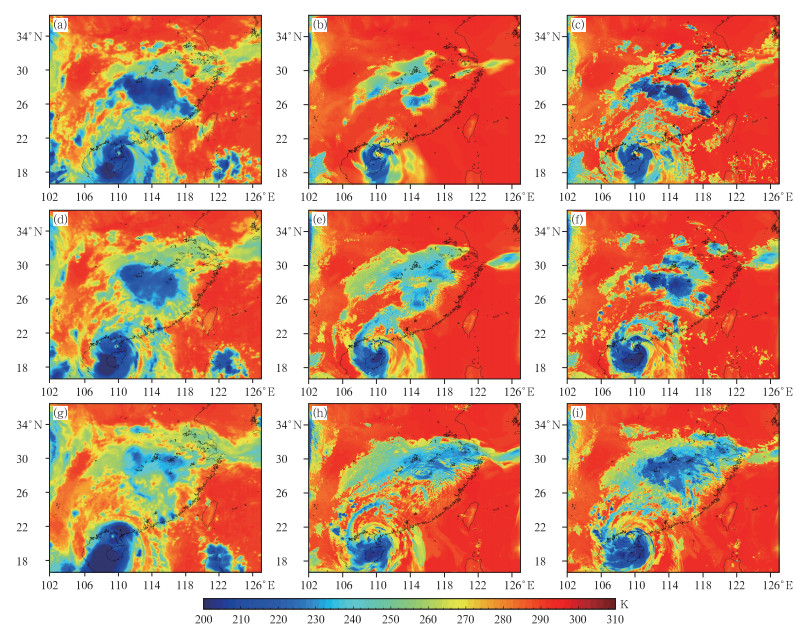

3.4 云的短时临近预报中小尺度天气系统往往伴随着云的发生、发展和衰亡。预报员已经非常熟悉以云图识别天气形势,因此,云的预报是短时临近预报的重要信息。本文将模式预报结果通过云图模拟技术进行云图模拟并与实况进行比对。这里应用的数值模式输出云信息和红外波段云光学特性之间的关系是威斯康星大学的云图模拟技术。图 6为FY-2E 6.8 μm水汽通道的云图,图 7为FY-2E 11 μm红外通道的云图。

|

|

| 图6 2014年7月18日FY-2E 6.8 μm水汽通道亮温(a)13:00观测,(b)13:00控制试验预报,(c)13:00敏感性试验预报,(d)15:00观测,(e)15:00控制试验预报,(f)15:00敏感性试验预报,(g)18:00观测,(h)18:00控制试验预报,(i)18:00敏感性试验预报 Fig.6 TBB of FY-2E 6.8 μm vaper channel on 18 Jul 2014 (a) measurement at 1300 UTC, (b) control test forecast at 1300 UTC, (c) sensitivity test forecast at 1300 UTC, (d) measurement at 1500 UTC, (e) control test forecast at 1500 UTC, (f) sensitivity test forecast at 1500 UTC, (g) measurement at 1800 UTC, (h) control test forecast at 1800 UTC, (i) sensitivity test forecast at 1800 UTC | |

|

|

| 图7 2014年7月18日FY-2E 11 μm红外通道亮温(a)13:00观测,(b)13:00控制试验预报,(c)13:00敏感性试验预报,(d)15:00观测,(e)15:00控制试验预报,(f)15:00敏感性试验预报,(g)18:00观测,(h)18:00控制试验预报,(i)18:00敏感性试验预报 Fig.7 TBB of FY-2E 11 μm infrared channel 18 Jul 2014 (a) measurement at 1300 UTC, (b) control test forecast at 1300 UTC, (c) sensitivity test forecast at 1300 UTC, (d) measurement at 1500 UTC, (e) control test forecast at 1500 UTC, (f) sensitivity test forecast at 1500 UTC, (g) measurement at 1800 UTC, (h) control test forecast at 1800 UTC, (i) sensitivity test forecast at 1800 UTC | |

由图 6的FY-2E 6.8 μm水汽通道图像预报可以看出,应用云初始场后短时1 h云系预报与实况云图明显接近,而没有应用云初始场的预报对这个系统的云未能有效预报,亮温偏高。3 h预报亮温云图上,控制试验未能有效预报,而包含云初始场的预报则与实况更接近。6 h预报控制试验亮温预报仍明显偏高,而敏感性云分析预报则更接近观测亮温。

由图 7的FY-2E 11 μm红外通道图像结果可以看出,结果与水汽通道类似,1~2 h的临近预报,云初始场应用的敏感性试验即有效预报出台风外围的飑线云系,控制试验3 h亮温预报对该系统略有表现,但仍显著偏高。

因此,云初始场在GRAPES_Meso中应用后,个例试验显示可明显改善短时临近的云预报,可为预报员提供更有效的信息。

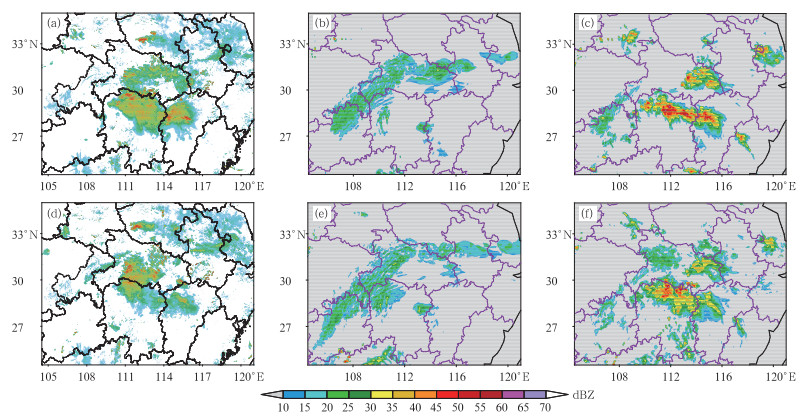

3.5 降水短时临近预报图 8为控制试验、敏感性试验模式3 h,5 h预报的组合反射率因子与对应时刻雷达组合反射率因子观测对比。由图 8可见,包含云初始场的GRAPES_Meso预报与实况相比,15:00可预报出有效的降水回波,回波略强,而没有云初始场的GRAPES_Meso对这次过程未做出有效预报,17:00敏感性试验的回波预报也明显优于控制试验。

|

|

| 图8 2014年7月18日雷达组合反射率因子(a)15:00观测,(b)15:00控制试验预报,(c)15:00敏感性试验预报,(d)17:00观测,(e)17:00控制试验预报,(f)17:00敏感性试验预报 Fig.8 Radar composite reflectivity factor on 18 Jul 2014 (a) observation at 1500 UTC, (b) control test forecast at 1500 UTC, (c) sensitivity test forecast at 1500 UTC, (d) observation at 1700 UTC, (e) control test forecast at 1700 UTC, (f) sensitivity test forecast at 1700 UTC | |

图 9为模式预报6 h累积降水,控制试验对于湖南、江西的雨带未能有效预报,而敏感性试验则预报效果理想,雨带分布和形态特征与实况都较为接近,但也存在云分析预报降水略强的问题。此外,对于台风引起的雷州半岛上的降水,控制试验预报降水量级偏小,而敏感性试验预报降水量级与实况更为接近。

|

|

| 图9 2014年7月18日12:00-18:00模式预报6 h累积降水(单位:mm) (a)控制试验,(b)敏感性试验 Fig.9 6 h accumulate precipitation from 1200 UTC to 1800 UTC on 18 Jul 2014 (a) control test forecast, (b) sensitivity test forecast | |

因此,云初始场在GRAPES_Meso中应用后,个例试验显示可明显改善短时临近降水预报。

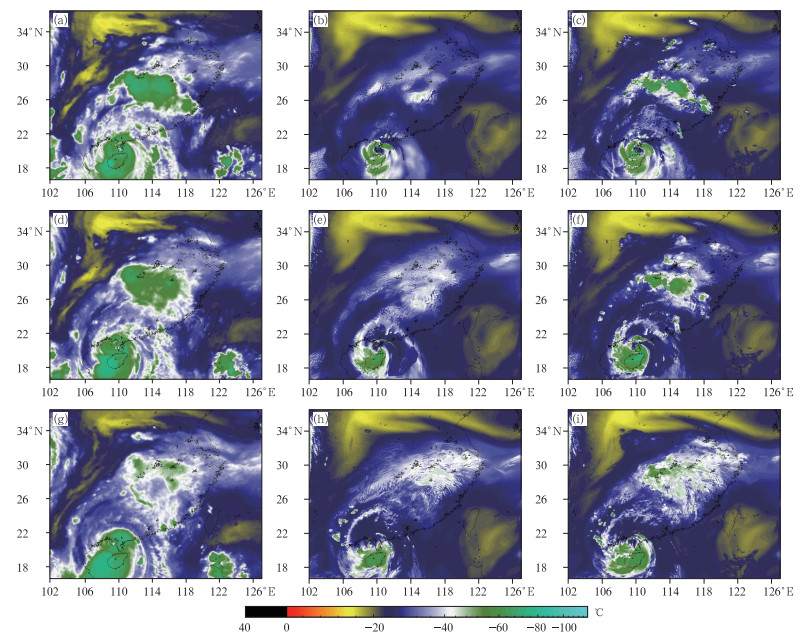

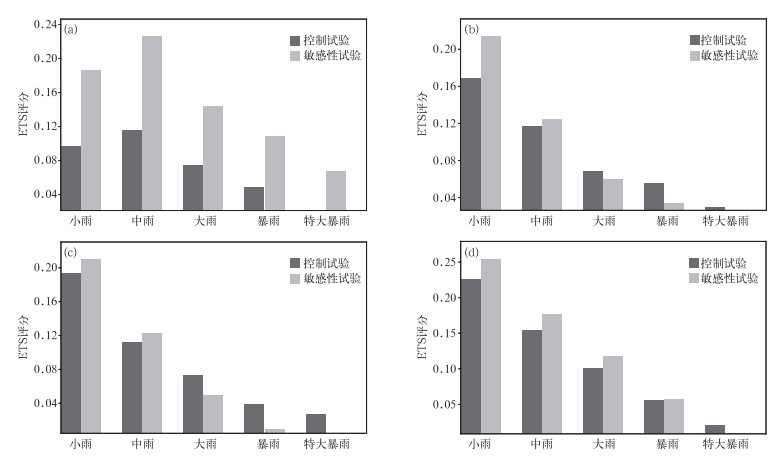

3.6 批量试验结果本文采用的检验方法是中国气象局数值预报中心预报质量评分系统的降水累加检验方案,按累加降水检验方案,将6 h累积降水分为小雨(不小于0.1 mm)、中雨(不小于4 mm)、大雨(不小于13 mm)、暴雨(不小于25 mm)及特大暴雨(不小于60 mm)5级。应用ETS (equitable threat score)作为评分标准。计算方法参见文献[30]。

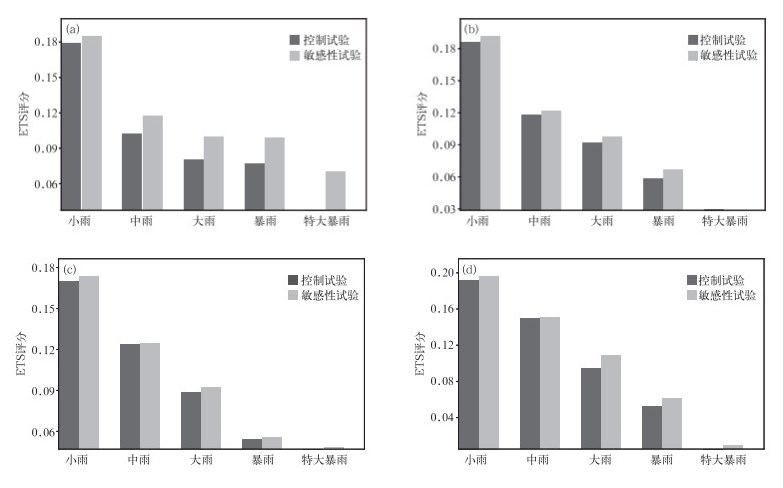

图 10为2014年7月15日-8月14日水平分辨率为0.03°×0.03° GRAPES_Meso连续试验逐6 h降水ETS评分结果,由图 10可见,加入云初始场的预报,在0~6 h的时间尺度范围内对小雨、中雨、大雨、暴雨和特大暴雨的评分都显著提高。明显缩短了模式的适应调整时间。6~12 h小雨、中雨、大雨预报明显改善。12~18 h和18~24 h时间尺度范围上,云分析的影响逐渐减弱,但仍是积极的正影响。

|

|

| 图10 2014年7月15日-8月14日GRAPES_Meso (0.03°×0.03°)连续试验逐6 h累积降水ETS评分(a)0~6 h预报,(b)6~12 h预报,(c)12~18 h预报,(d)18~24 h预报 Fig.10 ETS of GRAPES_Meso with 0.03°×0.03° batch experiments from 15 Jul to 14 Aug in 2014 (a) forecast of 0-6 h, (b) forecast of 6-12 h, (c) forecast of 12-18 h, (d) forecast of 18-24 h | |

图 11为2014年7月15日-8月14日水平分辨率为0.1°×0.1°的GRAPES_Meso连续试验逐6 h降水ETS评分结果,由图 11可见, 加入云初始场的预报,结论与水平分辨率为0.03°×0.03°GRAPES_Meso的降水预报基本相同。在0~6 h的时间尺度范围内对降水的评分既有显著提高,明显缩短了模式的适应调整时间。在6~12 h时间尺度范围内仍有明显正效果。12~18 h和18~24 h时间尺度范围上,云分析的影响减弱,但仍为正效果。但对于小雨的影响没有水平分辨率为0.03°×0.03°的GRAPES_Meso显著。这一方面原因可能是因为模式预报范围不同,另外,也可能是因为对于高分辨率模式,可分辨的云信息更为精准,从而提高了包含云分析的系统的预报准确率。

|

|

| 图11 2014年7月15日-8月14日GRAPES_Meso (0.1°×0.1°)连续试验逐6 h降水ETS评分(a) 0~6 h预报, (b)6~12 h预报, (c)12~18 h预报, (d)18~24 h预报 Fig.11 ETS of GRAPES_Meso with 0.1°×0.1° batch experiments from 15 Jul to 14 Aug in 2014 (a) forecast of 0-6 h, (b) forecast of 6-12 h, (c) forecast of 12-18 h, (d) forecast of 18-24 h | |

4 结论与讨论

应用模式背景场信息、卫星和雷达等遥感信息及可收集到的云的观测信息,根据云的热力、动力等已知运动规律和经验关系,构造出云初始场并实现在短时临近预报中的应用。通过个例分析和批量连续试验,得到以下结论:

1)应用观测资料,构建了适应GRAPES_Meso的云初始场。该方案充分应用了目前可获取的有关云观测的多数资料的特点,并应用了云热力-动力学原理及观测试验经验关系、统计关系,对有关云的信息分析较为完整。个例显示,云微物理变量初始场可有效解决初始云场信息缺失的问题。

2) GRAPES_Meso中,通过初始云场的同化应用,个例显示可有效改善云的短时临近预报效果。

3)通过初始云场的同化应用,可有效改善降水的短时临近预报。在1 h的时间尺度上,即可响应出与实况更为接近的降水。在短时临近时间尺度上,云初始场对降水均有积极影响,有效缩短了适应调整时间。

不过,由于目前有关云的观测是不完全观测,尤其是我国云底观测,早期存在观测员主观观测误差大,取消人工观测后,缺乏有效的观测,因此,云分析精度还需要进一步提高。此外,云分析后的短时降水对于背景场仍有很大的依赖性,目前云分析方案对由于背景场原因引起的虚假降水很难剔除,这也是需要进一步探讨的问题。

| [1] | 卞云. 强对流天气为何频繁发生. 生命与灾害, 2009, (7): 25–26. |

| [2] | 郑永光, 张小玲, 周庆亮, 等. 强对流天气短时临近预报业务技术进展与挑战. 气象, 2010, 36, (7): 33–42. |

| [3] | Kalnay E. Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability.The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK. Cambridge: Cambridge University Press, 2003: 69–90. |

| [4] | Wolcott S W, Warner T T. A humidity initialization utilizing surface and satellite data. Mon Wea Rev, 1981, 109: 1989–1998. DOI:10.1175/1520-0493(1981)109<1989:AMAPUS>2.0.CO;2 |

| [5] | Krishnamurti T N, Ingles K, Coeke S, et al. Details of low latitude medium range numerical weather prediction using a global spectral model, PartⅡ:Effects of orography and physical initialization. J Meteor Soc Japan, 1984, 62: 613–649. |

| [6] | Wu X, Diak G R, Hayden C M, et al. Short-range precipitation forecasts using assimilation of simulated satellite water vapor profiles and column liquid water amounts. Mon Wea Rev, 1995, 123: 347–365. DOI:10.1175/1520-0493(1995)123<0347:SRPFUA>2.0.CO;2 |

| [7] | Kristjansson J E. Initialization of Cloud Water in a Weather Prediction Model//Preprints, 9th Conf on Numerical Weather Prediction. Amer Meteor Soc, 1991: 823–824. |

| [8] | Xue M, Wang D, Hou D, et al. Prediction of the 7 May 1995 Squall Line Over the Central U S with Intermermittent Data Assimilation. 12th Conf on Numerical Weather Prediction, Amer Mereor Soc, 1998: 191–194. |

| [9] | 李永平, 朱国富, 薛纪善. 应用雷达回波强度资料反演大气云微物理量. 气象学报, 2004, 62, (6): 814–820. |

| [10] | 李永平, 袁招洪, 王晓峰. 用多普勒雷达反射率调整模式大气的云微物理变量. 应用气象学报, 2004, 15, (6): 658–664. |

| [11] | 杨毅. Doppler雷达资料同化技术研究. 兰州: 兰州大学, 2007. |

| [12] | 刘红亚, 徐海明, 薛纪善, 等.雷达反射率因子在中尺度云分辨率模式初始化中的应用.数值模拟试验Ⅰ:云微物理量和垂直速度的反演.气象学报, 2007, 65(6):896-905. |

| [13] | 刘红亚, 徐海明, 薛纪善, 等.雷达反射率因子在中尺度云分辨率模式初始化中的应用.数值模拟试验Ⅱ:数值模拟试验.气象学报, 2007, 65(6):906-918. |

| [14] | Xue M, Droegemeier K K, Wong V, et al.The advanced regional prediction system (ARPS)-Amultiscale nonhydrostatic atmospheric simulation and prediction tool.Part Ⅱ:Model physics and applications.Meteor Atmos Physics, 2001, 76:134-165. |

| [15] | 屈佑铭, 陆维松, 蔡荣辉, 等. GRAPES_Meso云分析系统的设计与试验. 气象, 2010, 36, (10): 37–45. |

| [16] | 屈佑铭, 蔡荣辉, 朱立娟, 等. 云分析系统在台风莫拉菲数值模拟中的应用. 应用气象学报, 2012, 23, (5): 551–561. |

| [17] | 朱立娟. GRAPES短临预报的云初始场形成与雷达VAD质控的关键技术研究. 北京: 中国气象科学研究院, 2012. |

| [18] | 薛纪善, 陈德辉. 数值预报系统GRAPES的科学设计与应用. 北京: 科学出版社, 2008. |

| [19] | 陈德辉, 沈学顺. 新一代数值预报系统GRAPES研究进展. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 773–777. |

| [20] | 陈德辉, 杨学胜, 胡江林, 等. 多尺度通用动力模式框架的设计策略. 应用气象学报, 2003, 14, (4): 452–462. |

| [21] | 胡江林, 沈学顺, 张红亮, 等. GRAPES模式动力框架的长期积分特征. 应用气象学报, 2007, 18, (3): 276–284. |

| [22] | Koch S E, Aksakal A, McQueen J T. The influence of mesoscale humidity and evapotranspiration fields on a model forecast of a cold-frontal squall line. Mon Wea Rev, 1997, 125: 384–409. DOI:10.1175/1520-0493(1997)125<0384:TIOMHA>2.0.CO;2 |

| [23] | Albers S C, McGinley J A, Birkenheuer D A, et al. The local analysis and prediction system (LAPS):Analysis of clouds, precipitation and temperature. Wea Forecasting, 1996, 11: 273–287. DOI:10.1175/1520-0434(1996)011<0273:TLAAPS>2.0.CO;2 |

| [24] | Kessler E. On the distribution and continuity of water substance in atmospheric circulation. Meteor Monogr, 1969, 10, (32): 88. |

| [25] | Tong M, Xue M. Ensemble Kalman filter assimilation of Doppler radar data with a compressible nonhydrostatic model:OSS Experiments. Mon Wea Rev, 2005, 133: 1789–1807. DOI:10.1175/MWR2898.1 |

| [26] | 王红艳, 刘黎平, 王改利, 等. 多普勒天气雷达三维数字组网系统开发及应用. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 214–224. |

| [27] | 肖艳娇, 刘黎平. 新一代天气雷达组网资料的三维格点化及拼图方法研究. 气象学报, 2006, 64, (5): 647–656. |

| [28] | 许健民, 张文建, 杨军, 等. 风云二号卫星业务产品与卫星数据格式实用手册. 北京: 气象出版社, 2008: 359. |

| [29] | 中华人民共和国气象行业标准QX/T46-2007. 地面气象观测规范. 北京: 气象出版社, 2007. |

| [30] | Jolliffe I T, Stephenson D B. Forecast Verification:A Practitioner's Guide in Atmospheric Science. John Wilrfgey & Sons Ltd, 2003: 247. |

2017, 28 (1): 38-51

2017, 28 (1): 38-51