2. 成都信息工程大学大气科学学院,成都 610225;

3. 宁夏气象信息中心,银川 750002

2. College of Atmospheric Science, Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610225;

3. Ningxia Meteorological Information Center, Yinchuan 750002

信息技术在气象业务中得到了广泛应用,在天气资料收集、处理、模拟、可视化应用等方面大大提高了工作效率。然而由于大气科学的复杂性,目前世界各国气象业务分析软件平台仍未实现天气系统自动识别,在日常业务中依然采用人机交互的方式,由预报员手工进行天气系统分析。

天气系统自动分析是提高天气预报业务自动化水平的重点和技术难点之一,我国气象科技工作者在该方面已有初步尝试[1-7],但总体上工作仍十分有限,当前的技术到业务稳定应用尚有相当差距,国外目前在天气系统自动分析方面也无成熟工作的报道。

在数值预报产品急剧增长、气象信息时间与空间分辨率迅速提高的情况下,预报员手工分析所需的大量时间及低下的效率,与预报产品精细化的要求产生了日益尖锐的冲突[8-9],业务发展对天气系统自动分析的需求日益迫切。而计算机图形图像学、模式识别等领域的进步以及相关天气形势特征分析、相似识别等[10-21]工作,为解决这一问题提供了技术基础和可供借鉴的宝贵经验。

文献[4-6]从天气系统定义出发,在高度场等值线追踪的基础上对天气系统进行分析,但该方法存在以下问题:一是过程相对复杂、效率不高,二是等值线分析过程中需进行个别格点值微调,自身带有一定误差。

本文在梯度方向算法[22-28]基础上进一步探索,直接利用格点数据进行槽线分析,避免了对等值线追踪的复杂过程。采用气象信息综合分析系统 (MIC-APS) 500 hPa第4类位势高度场格点数据,实现槽线天气系统的自动分析,并将产品输出为第14类数据,可直接应用于业务。

1 槽线定义及图形学特征 1.1 槽线分析的意义在天气预报工作中,对天气系统全面、正确的分析是准确预报的基础。大部分气象灾害与冷空气活动紧密相关,如大范围的强降水、寒潮、大风、沙尘暴等,为强冷空气直接作用产物;而雷暴、冰雹的产生也往往是冷空气触发的结果,所以对冷空气的把握是气象防灾减灾的关键,直接关系到灾害性天气预报的成败,高空尤其是500 hPa天气系统对天气形势演变具有至关重要的指示意义。对500 hPa高空槽线的分析是天气预报日常业务中必不可少的重要内容。

与其他诸多行业图形图像分析研究工作不同,对天气系统,特别是槽线的分析,受到天气学理论的严格约束,掌握这些要点是分析的前提条件。

1.2 槽线及图形学特征槽线系统是高空冷空气活动最为显著的标志。位势高度场上从低值区中心向西、向南方向延伸出来的狭长区域,为低槽系统,也称槽或槽线。槽线主要有两类:由低值中心向西伸展的是横槽,表示由北向南运行的冷空气;向南延伸的是西风槽,表示由西向东运行的冷空气。同样强度的冷空气由于其运行方向不同,即槽与横槽的差异,往往造成强度不同的天气现象。

西风槽上的点是所在位势高度场等值线上相对最南点,横槽上的点是所在位势高度场等值线上相对最西点。槽线上的点在槽线自身的垂直方向上,是附近位势高度相对最低点[4]。槽线附近往往是等值线气旋性曲率最大区域[5-6]。槽线与高空高度场等值线大致正交。

作为冷空气活动的前缘,两类槽线均向其运行的前方凸起。因此,槽线并非直线,往往带有一定的曲率。

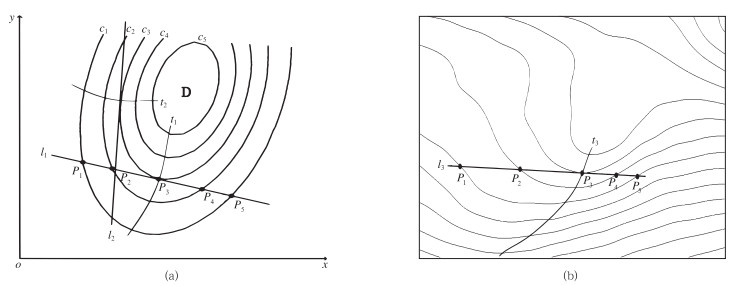

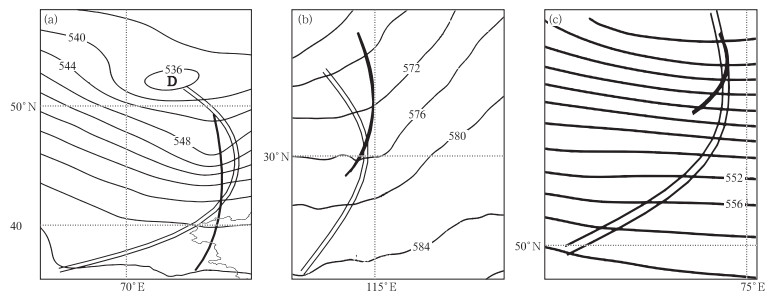

2 梯度法分析理论由定义可知,槽线是冷空气活动区域的显著标志。在高空,冷空气与位势高度场的低值区相对应,即冷空气所在区域的位势高度值较附近其他点更低,所以沿槽线垂直方向的邻域,槽线点是位势高度值相对最低的点 (图 1)。

|

|

| 图 1. 位势高度场结构 (a) 低涡中西风槽t1与横槽t2,(b) 西风槽线t3 Fig 1. Structure of geopotential height (a) troughs from low vortex, (b) westerly trough | |

利用槽线的这一特点,通过寻找槽线的垂直方向,即可避免等值线追踪及其关联的复杂处理过程,从而实现槽线天气系统的高效分析。由此提出新的算法:将槽线点由沿等值线追踪转化为沿槽线自身的垂直方向搜索。但直接寻找槽线的垂直方向并不方便。在槽线与等值线交点上,由于等值线切线方向与槽线近于垂直,可通过位势高度场梯度向量确定槽线。

不难证明,在位势高度场上,槽线具有以下特性:①不论等值线的数值如何,不论具体位置在何处,对位势高度场中各条等值线来说,等值线中任意一点,均与位势高度场梯度向量垂直。因槽线与等值线大致正交,位势高度场梯度向量与等值线基本垂直,所以槽线与位势高度场的部分梯度向量近于平行。由梯度向量与等值线切线垂直的特性,可通过梯度确定等值线的切线。②利用特性①即位势高度场梯度向量与等值线切线垂直的关系,通过梯度向量可得到等值线的切线方程及其切点坐标。③过某槽线点的等值线切线方向上,该槽线点的位势高度值在其邻域内相对最小。

由此可知,对高空位势高度场槽线天气系统所在节点来讲,在其等值线的切向上,即与位势高度梯度的垂直方向上,该点是邻域中位势高度最低的点。满足上述条件的点构成槽线点的初选节点集。所以通过位势高度的梯度,可以不必追踪等值线,实现对槽线的自动分析。

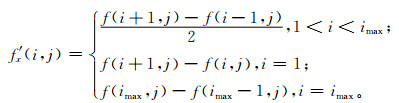

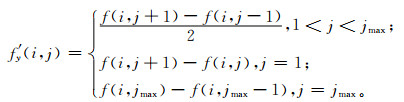

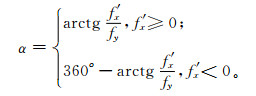

3 分析原理与实现方法 3.1 槽点初选点集分析 3.1.1 梯度运算对于500 hPa位势高度场,采用水平和垂直差分法求得每一个点的梯度向量 (f′x, f′y),其中f′x为其经向梯度,f′y为纬向梯度。在等距网格中可将网格距离视为单位距离。在第1列和最后一列,f′x的值为相邻两列格点数据之差;其他各列f′x的值为其后一列与其前一列元素之差除以2。同理,可以得到f′y。

|

(1) |

|

(2) |

利用上一步计算的梯度值,根据向量夹角公式,计算每一点梯度的方向。按照气象业务定义,以正北方向为0°,角度按顺时针方向增加,可得梯度方向:

|

(3) |

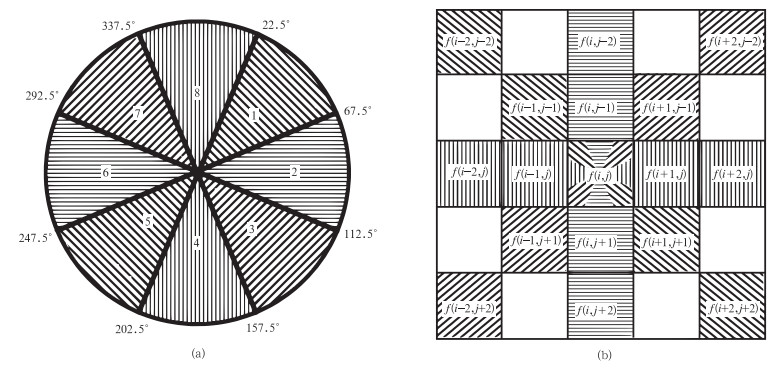

求得梯度方向α后,加上90°即为其垂直的切线方向。对360°划分成8个区域进行计算,如图 2a所示。

|

|

| 图 2. 方位与计算 (a) 梯度方位分区,(b) 对应计算区间 Fig 2. Direction and calculation interval (a) gradient direction, (b) coresponding interval | |

随后沿每一点的梯度垂直方向,判断其是否为邻域内点集里的最小值。首先确定对比点阵的取值范围。经过3×3, 5×5, 7×7, 9×9, 11×11不同方案的对比试验发现,小的点阵会产生较多的虚假噪声点,而大的点阵易于造成遗漏现象,选择5×5格点计算时结果最为理想,由此确定对比的邻域范围。其次,在此数据范围内 (图 2b),根据f (i, j) 点梯度方向及切线方向,选择与该点对比计算的数据点邻域区间。

如果f (i, j) 是所在邻域中最小的值,则此点入选槽线初选点。

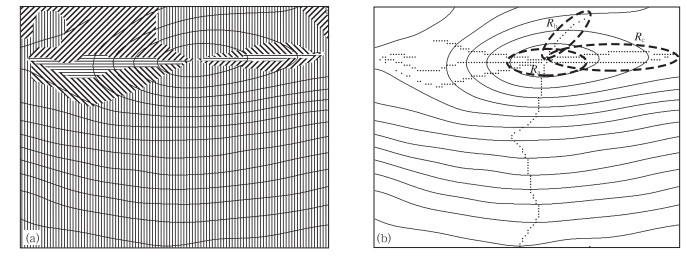

以2014年4月17日20:00 (北京时,下同) 25°~47°N, 140°~165°E范围内500 hPa位势高度场为例 (下同),位势高度的梯度方向见图 3a,按照以上步骤获取的槽点初选节点如图 3b中圆点所示。

|

|

| 图 3. 计算结果 (a) 位势高度场梯度方向分布,(b) 槽线初选点集 Fig 3. Result of calculation (a) gradient direction of geopotential height, (b) initial points of troughs | |

3.2 剔除虚假噪声点 3.2.1 噪声点分布

本文提出的方法并非分析槽线的充分必要条件,一些非槽线点在初选过程中也混入候选节点集,可视为噪声点进行剔除。分析表明,初选时混入的噪声点主要分布于3个区域 (图 3b):Ra区为冷空气核心区域,此处的入选点非常密集,表现为过饱和。Rb区和Rc区的入选点不具有天气学意义,没有预报价值,为溢值区。上述3个区域中的噪声点应该剔除。

3.2.2 剔除原理 3.2.2.1 冷空气核心过饱和区Ra区位于等值线的最内圈闭合区域,其位势高度比周围更低,表明此处是冷空气最为强盛的聚集区。在冷空气核心区域十分有限的范围内,如果细分出诸多的槽线点,即找出究竟何处是冷空气的活跃地点,没有学术意义和实用价值。所以在该区域内,最突出的特征是噪声点过于密集,从初选点的空间密度进行分析可以消除噪声。在槽点初选点集中,针对每一点的8连通[25-28]区域检查初选点的数量,如果槽点初选点的数量大于给定阈值,则说明初选的备选节点过饱和,即可将该区域内各槽点初选点作为噪声剔除。

3.2.2.2 运行异常方向溢值区槽线的天气学意义和业务价值在于指示冷空气活动的影响[29-30]。北半球500 hPa太阳辐射的空间分布决定了大尺度气温的分布是北部低、南部高,因此,一般情况下冷空气由南向北运行时其天气影响将会减弱,即由温暖地域移向寒冷地域,甚至移动到比其自身更冷的区域时,该冷空气将失去寒冷的特点及其原本具有的天气学意义,这种情况下可不分析槽线。

同样,由于北冷南暖的气温空间分布规律,在强烈的冷气团中,其南端、西端天气剧烈,需要分析槽线,而其最北端不分析槽线。在500 hPa位势高度图上,在北半球槽线从冷空气伸出,由北向南或由东向西伸展,沿这两个方向,槽线点的特征是位势高度值不断增大。

在槽线点上,位势高度与东西南北位置的对应关系存在如下规律:沿西风槽由北向南方向,槽线点的位势高度逐步升高;沿横槽由东向西,槽线点的位势高度值同样升高。由此规律可以滤除其他噪声点,即针对各槽点初选点,如果在其邻域内不能满足以下判别条件:大于其上方槽线点的高度值,或小于其下方槽线点的高度值;小于其左方槽线点的高度值,或大于其右方槽线点的高度值, 即可将此点从初选点集中剔除,从而消除噪声。其中前两个条件针对Rb区噪声,后两个针对Rc区的噪声。剔除之后的效果如图 4a所示。

|

|

| 图 4. 分析结果 (a) 剔除后的剩余的槽点,(b) 合并后的槽线 Fig 4. Analysis result (a) selected points after filtering, (b) troughs | |

3.3 槽线合并

消除噪声点后,图 4a中左侧仍存留有诸多槽线节点序列,表明此处可以构成多条槽线。但在如此狭小区域内,不可能存在多条冷、暖空气密集夹杂的情况,事实上这里只有1条横槽,这种情况可以通过算术平均解决。在此区域内,沿经向即x轴方向,搜索具有相同横坐标的待选节点,对其纵坐标即y值进行算术平均,从而得到合并后的横槽节点序列。处理后的槽线如图 4b所示。

4 应用检验 4.1 数据利用业务通用的MICAPS格式,其第4类文件为空间格点数据,分为文件头和数据体两部分。文件头为数据说明参数:1为数据类别标识,2为数据意义,3为资料时间,4为资料高度,5为地理位置与特征,6为分析方式。数据部分是按经纬向顺序放置的浮点数。使用欧洲中期天气预报中心 (ECMWF) 2.5°×2.5°水平分辨率500 hPa的位势高度场进行分析,其关键属性为纬度、经度、位势高度。

MICAPS第14类数据用于保存分析结果,本项研究的产品用此类文件输出供业务应用。

4.2 个例个例为ECMWF 500 hPa位势高度场,针对宁夏2012—2014年的主要寒潮强降温6次典型过程 (表 1),进行关键区影响槽线自动分析试验。

|

|

表 1 个例信息 Table 1 Imformation of samples |

分别选择槽线的整体位置偏移、长度、倾角与端点表示自动分析槽线的情况,并与预报员手工分析进行效果比较。

在上述典型过程中,共计影响槽线天气系统45条次。根据预报员的经验认为,一般如果系统位置分析误差达到2°则较为显著不准确,1.5°的误差属正常较为准确,如果误差在1°内则属于准确。针对长度来说,分析误差达到4°则较为显著不准确,3.5°的误差属正常较准确,如果误差在2°内则为准确。从方向上看,如果与x轴夹角误差超过25°为显著不准确,20°误差为正常较准确,15°以下为准确。

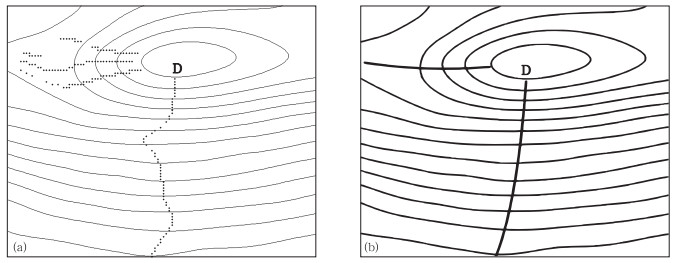

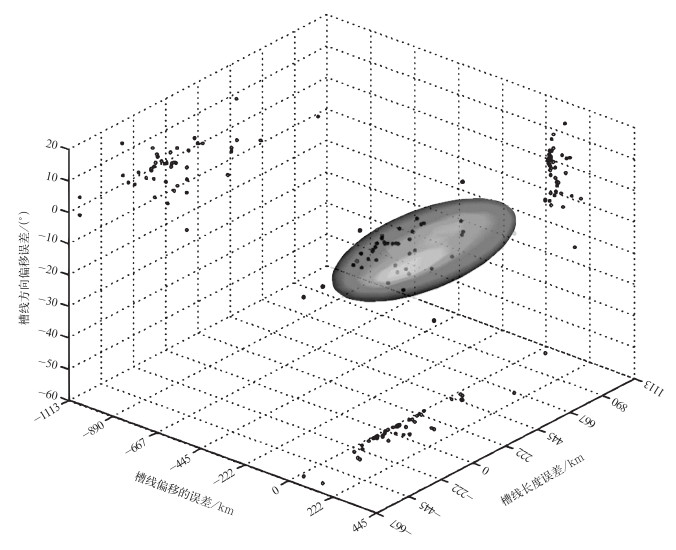

4.3 检验结果槽线位置偏移、长度与端点的总体误差分布见图 5。由图 5可知,其各类误差在空间中均具有较高的集中度,表明槽线分析总体较为稳定。

|

|

| 图 5. 天气系统分析误差三维空间分布及其在二维平面的投影 (透明椭球为误差聚集区) Fig 5. Distribution of weather system analysis errors in 3D space and their projections in 2D (ellipsoid is the aggregation of errors) | |

检验表明,槽线位置偏移的数学期望小于1°的槽线占分析槽线个数的86.67%,其中小于0.5°的占56%。槽线位置偏移的数学期望小于1.5°的槽线占分析槽线总数的91.11%。选出误差最大的情况选出进行分析 (图 6)。在误差较大的槽线中,14号槽线的总体位置比较准确,虽因曲率不同造成误差计算结果偏大 (图 6a),但对预报工作影响有限。11, 36号和37号槽线 (图 6b) 因起始和终止点的定位问题而引起较大误差,需要进一步改进。槽线长度偏差小于2°的槽线占分析槽线数量的71.11%,槽线长度偏差小于4°的槽线占分析槽线数量的82.22%,然而编号为43槽线长度的差异最大。误差显著的43号槽线 (图 6c) 位于较为平直的西风槽底部,该处的等值线曲率很小,人工分析时也会因人而异,在其定位与长度方面难免会产生一定分歧。这种情况通过沿经向的梯度判别有望改进。

|

|

| 图 6. 槽线显著误差情况分析 (单位:dagpm) (a) 14号槽线偏移误差,(b) 36号槽线端点误差,(c) 43号槽线长度误差 Fig 6. Significant error (unit:dagpm) (a) offset error of No.14, (b) terminal point error of No.36, (c) length error of No.43 | |

槽线方向偏差小于10°的槽线占分析槽线数量的84.44%,槽线方向偏差小于15°的槽线占分析槽线数量的97.78%。总体来看,本文提出的槽线系统自动分析在宁夏寒潮过程中表现良好,但也有个别情况误差较大,需进一步改进。

另外, 对2015年4月、11月宁夏两次连续性降水过程进行了分析检验,本方法对500 hPa槽线影响系统分析效果理想。综合各次个例,由预报经验25年以上的首席预报员对分析效果进行人工评判,总体上对图面内各系统的分析统计表明,中高纬度地区的分析成功率为83.6%,显著高于低纬度地区的72.1%。

4.4 效率本项工作使用计算机的CPU为Intel core i7-4710MQ,主频为2.5G Hz,内存为8 GB,安装基于X64处理器的64位操作系统,执行本算法的核心运算及后续处理时间平均为0.04 s。在同一计算机上使用相同资料,测试等值线追踪算法进行槽线分析,其平均运算时间为0.47 s。本算法在运行速度方面优势十分明显。

5 小结针对天气系统自动分析面临的欠缺和不足,为进一步提高工作效率,继续探索有效方法,完成了以下工作:

1) 根据槽线系统定义,通过天气学与图形学特征分析,证明位势高度梯度、其垂直方向与槽线点之间的内在数学关系。在此基础上, 提出了以位势高度梯度为核心,在其垂直方向搜寻邻域内相对最小点的自动分析算法。

2) 针对500 hPa位势高度场,通过梯度确定垂线方向、划分区域、选定邻域,完成了槽点初选。针对过饱和区与溢值区的噪声点,分别从密集分布及位置与位势高度变化的对应关系设立判别指标,分类滤除不同噪声。通过聚类分析和轴向平均两种方法,确定了多重槽线点,建立了面向业务应用的槽线系统自动分析流程。

3) 近年宁夏寒潮强降温等过程的分析试验表明:该算法稳定可靠,中高纬度地区槽线分析能力更强,运行效率得到进一步提高。

致谢 感谢法国波尔多第三大学Mo DAI教授、南京大学袁慧玲教授对本文工作提出的建议。| [1] | 陈静. 图形模式识别方法及其在中期雪灾天气预报中的应用. 应用气象学报, 2002, 13, (1): 110–117. |

| [2] | 李振海. 计算机天气图图形识别. 气象, 1994, 20, (6): 20–23. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1994.06.004 |

| [3] | 袁美英, 徐南平. 高低压中心, 槽线识别的初步试验. 气象, 1994, 20, (6): 15–19. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1994.06.003 |

| [4] | 胡文东, 赵光平, 陈晓光, 等. 高空基本天气系统类别自动识别与沙尘暴系统识别试验. 中国沙漠, 2007, 27, (4): 633–638. |

| [5] | 胡文东, 黄小玉, 赵光平, 等. 高空基本影响天气系统定量化自动分析研究. 气象, 2008, 34, (6): 107–111. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.06.016 |

| [6] | 邵建, 胡文东, 冯建民, 等. 基于图形分析的宁夏春季干旱监测预测方法研究. 中国沙漠, 2013, 33, (3): 874–881. DOI:10.7522/j.issn.1000-694X.2013.00124 |

| [7] | 牟丽雅. 基于蚁群系统理论的槽线识别研究与应用. 武汉: 武汉理工大学, 2010. |

| [8] | 谭晓光, 罗兵. 天气预报分析型数据模型及生成. 应用气象学报, 2014, 25, (1): 120–128. DOI:10.11898/1001-7313.20140113 |

| [9] | 谭晓光. 数据仓库技术在天气预报决策中的应用探讨. 应用气象学报, 2006, 17, (3): 325–332. |

| [10] | 张云港, 杨金华. 天气图特征提取研究. 云南大学学报:自然科学版, 2007, 29, (2): 167–170. |

| [11] | 郑佳锋, 张杰, 朱克云, 等. 阵风锋自动识别与预警. 应用气象学报, 2013, 24, (1): 117–125. DOI:10.11898/1001-7313.20130112 |

| [12] | 王萍, 孔秀梅, 杨洪敏, 等. 天气图相似检索研究. 天津大学学报:自然科学与工程技术版, 2004, 37, (3): 264–268. |

| [13] | 周庭泽, 梁平德, 刘爱霞. 天气图相似识别系统及其在天气预报中的应用. 气象, 1991, 17, (6): 23–26. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1991.06.004 |

| [14] | 李永尧, 郑陈婷, 王晓明. 基于数字图像的天气系统识别. 福建师范大学学报:自然科学版, 2009, 25, (3): 24–27. |

| [15] | 林志强, 周振波, 假拉. 高原低涡客观识别方法及其初步应用. 高原气象, 2013, 32, (6): 1580–1588. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00153 |

| [16] | 费增坪, 王洪庆, 张焱, 等. 基于静止卫星红外云图的MCS自动识别与追踪. 应用气象学报, 2011, 22, (1): 115–122. DOI:10.11898/1001-7313.20110112 |

| [17] | 张一平, 吴蓁, 苏爱芳, 等. 基于流型识别和物理量要素分析河南强对流天气特征. 高原气象, 2013, 32, (5): 1492–1502. |

| [18] | 陶岚, 戴建华. 下击暴流自动识别算法研究. 高原气象, 2011, 30, (3): 784–797. |

| [19] | 龚志强, 王晓娟, 崔冬林, 等. 区域性极端低温事件的识别及其变化特征. 应用气象学报, 2012, 23, (2): 195–204. DOI:10.11898/1001-7313.20120208 |

| [20] | 胡志群, 夏文梅, 汤达章, 等. 多普勒雷达速度图像识别及散度提取方法研究. 高原气象, 2007, 26, (4): 821–829. |

| [21] | 殷青军, 杨英莲, 徐维新. NOAA卫星资料云雪识别方法的研究. 高原气象, 2002, 21, (5): 526–528. |

| [22] | 黄培之, 刘泽慧. 地形断面高程极值法的理论研究. 测绘通报, 2005, 51, (4): 11–13. |

| [23] | Jenson S K, Domingue J O. Extracting topographic structure from digital elevation data for geographic information system analysis. Photogrammetry Engineering and Remote Sensing, 1988, 54, (11): 1593–1600. |

| [24] | O'Callaghan J F. The extraction of drainage networks from digital elevation data:Computer Vision. Graphics and Image Processing, 1984, 28, (2): 323–344. |

| [25] | 黄培之, 刘泽慧. 基于地形梯度方向的山脊线和山谷线的提取. 武汉大学学报:信息科学版, 2005, 30, (5): 396–399. |

| [26] | 李晓丽, 李小红. 梯度LBP优化深度图像分析的性别人脸识别. 计算机应用研究, 2014, 31, (11): 3502–3505. DOI:10.3969/j.issn.1001-3695.2014.11.069 |

| [27] | 华顺刚, 李新丰, 陈国鹏. 利用梯度与人体区域信息的图像分条及缩放. 计算机辅助设计与图形图像学报, 2014, 26, (7): 1167–1175. |

| [28] | 项德良, 粟毅, 赵凌君, 等. 一种基于局部梯度比率特征度量SAR图像相似性的新方法. 电子学报, 2014, 42, (1): 9–13. |

| [29] | 刘玉莲, 于宏敏, 任国玉, 等. 我国强降雪气候特征及其变化. 应用气象学报, 2013, 24, (3): 304–313. DOI:10.11898/1001-7313.20130306 |

| [30] | 张云惠, 杨莲梅, 肖开提, 等. 1971—2010年中亚低涡活动特征. 应用气象学报, 2012, 23, (3): 312–321. |

2016, 27 (6): 741-749

2016, 27 (6): 741-749