2. 陕西省气象局,西安 710014;

3. 陕西省气象服务中心, 西安 710014

2. Shaanxi Meteorological Bureau, Xi'an 710014;

3. Shaanxi Meteorological Service Center, Xi'an 710014

从单一确定论到多值概率论的集合预报被称之为天气预报史上的第3次跃进,其主要思想是通过量化或简化各种不确定因素提高天气的可预报性和降低预报的不确定性[1]。集合预报不仅可以取得比单一确定性预报更好的预报结果,而且可凭借其多成员的优势提供更为合理的概率预报,从而提高预报的可用性[2]。正因为如此,20世纪90年代欧洲、美国、加拿大等国家构建了集合预报系统 (EPS)[3-5],随后中国、日本等国家也相继建立了集合预报系统[6]。在研究方面,形成了以初值不确定性、模式不确定性以及集合预报产品释用的3条主线[7]。在模式整体性能没有质变性的改善条件下,加强对预报产品的释用能力,就成为提高天气预报水平的关键因素[8-11]。

统计检验是天气预报模式最为普遍和有效的释用方法[12],通过客观定量描述,分析预报相对观测的预报技巧,不仅能够使用户获知模式的预报性能,而且能够建立各种预报指标,指导实际的预报业务。目前,国际上通用的集合预报统计检验方法主要包括两个方面,一是采用TS (threat score) 评分、ETS (equitable threat score) 评分、Hedike评分和距平相关系数ACC (abnormal correlation coefficient)、均方根误差 (RMSE) 等方法评估EPS中确定性预报的客观表现, 刘永和等[13]以沂沭河流域内10个站观测降水量作为参照,统计了不同集合预报系统6 h预报与观测降水量的相关系数、均方根误差、TS评分等各种预报技巧; 段明铿等[14]利用2003年6—8月NCEP高度场预报资料,检验了其集合平均对500 hPa环流场的预报性能; 林春泽等[15]采用均方根误差对不同EPS的气温集合平均进行评估,并给出了气温的超级集合算法; 二是采用BS (brier skill score) 评分、相对作用特征曲线ROC (relative operating characteristic) 分析、稳定性曲线、连续分级概率评分 (CRPS) 等方法研究EPS的概率预报性能。已有研究工作中,赵琳娜等[16]利用淮河地区652个站日降水量资料评估中国T213集合预报系统24 h累积降水量预报的BS评分; 王敏等[17]对国家气象中心的区域集合预报系统的2 m温度进行检验及校准; 韩焱红等[18]将贝叶斯理论应用到降水概率预报中,并对预报结果进行了检验。这些工作极大促进了集合预报在我国的推广和应用,但相对国外而言,我国的集合预报业务起步较晚,针对集合预报的研究工作总体较少,开展集合预报的深入研究和释用在目前天气预报业务中有重要的现实意义。

EWMWF和NCEP集合预报产品是近两年中国气象局向各级气象预报台站推广的新产品,如控制预报、集合平均等确定性预报为预报员提供具体的参考量级,概率预报客观上为用户提供了降水发生可能性的大小及其量级的振荡范围。但一方面,由于应用时间相对较短,模式的预报性能不十分清楚; 另一方面,ECMWF和NCEP集合预报产品数据量非常庞大,ECMWF和NCEP集合预报原始压缩码资料每日存储量分别达20.4 GB和15.1 GB,处理起来十分困难,因此,目前国内还没有针对长期ECMWF和NCEP集合预报系统降水量集合预报性能的客观评估。本文以国家气象信息中心的CMORPH (NOAA Climate Prediction Center Morphing Method) 卫星与自动气象站的降水融合产品为参照,客观评估ECMWF和NCEP集合预报系统确定性预报、降水概率的预报能力,以期为预报业务提供参考。需要说明的是,这里所说的确定性预报既包括集合预报系统的控制预报及其扰动成员,也包括广泛应用的、通过对EPS后处理形成的集合平均。

1 资料与方法 1.1 资料观测资料采用中国气象科学数据信息网CMO-RPH卫星与全国3万个自动气象站的24 h累积降水量融合产品 (http://www.escience.gov.cn/metdata/page/index.html),时段为2013年和2014年的5—10月,空间分辨率为0.1°×0.1°。研究表明,CMORPH卫星与自动气象站降水量融合资料在我国夏季24 h累积降水量平均偏差为-0.035 mm,相关系数达0.908,能够表现降水的真实状态,可以作为参照物来评估模式的预报性能[19-20]。

模式数据为同时期每日12:00 (世界时,下同) 起报的ECMWF和NCEP降水量集合预报产品。ECMWF和NCEP集合预报系统的预报时效分别为360 h和384 h,为了一致起见,统一评估了360 h时效的预报表现。ECMWF和NCEP集合预报系统集合成员数分别为51个和21个,ECMWF集合预报系统按预报时次整体压码,数据编码序号为0~50,NCEP集合预报系统则提供独立的成员预报,两个集合预报系统的0号编码和0号成员均为控制预报。ECMWF和NCEP集合预报系统降水量预报产品分辨率分别为0.5°×0.5°和1.0°×1.0°,为了方便处理,按距离权重法[21]插值成与观测一致的0.1°×0.1°。研究区域设为秦岭周边地区 (28°~41°N,100°~118°E)。

1.2 方法针对确定性预报,一方面计算了距平相关系数 (ACC)、预报与观测的标准差比值σ两个统计量; 另一方面,利用经典降水技巧TS评分[22]和预报偏差[23]评估系统的预报表现。针对概率预报,采用了BS评分[24]及ROC分析[25]来评估集合预报系统的预报能力,并计算了ROC面积。

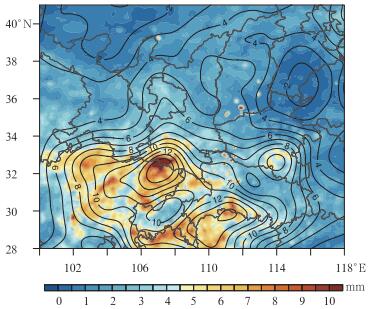

2 确定性预报 2.1 总体表现为了方便表达,本文在空间上仅给出EPS控制预报、集合平均降水量的统计量及技巧评分,在时间上则给出EPS所有成员的具体表现。由图 1可见,暖季秦岭西南部是降水的大值区,陕西南部、四川盆地日平均降水量超过5.0 mm。降水量低值中心分别位于宁夏以北的内蒙古地区和河北、河南、山东的交界处,日平均降水量小于0.5 mm。观测降水量标准差日变化大值中心分别出现在陕西南部和四川、重庆的东部,最大均超过14.0 mm,两个降水量低值中心日平均降水量标准差小于2.0 mm。

|

|

| 图 1. 秦岭地区日平均降水量 (填色) 及其标准差 (等值线, 单位: mm) Fig 1. bserved daily mean precipitation (the shaded) and its standard deviation (the isoline, unit: mm) | |

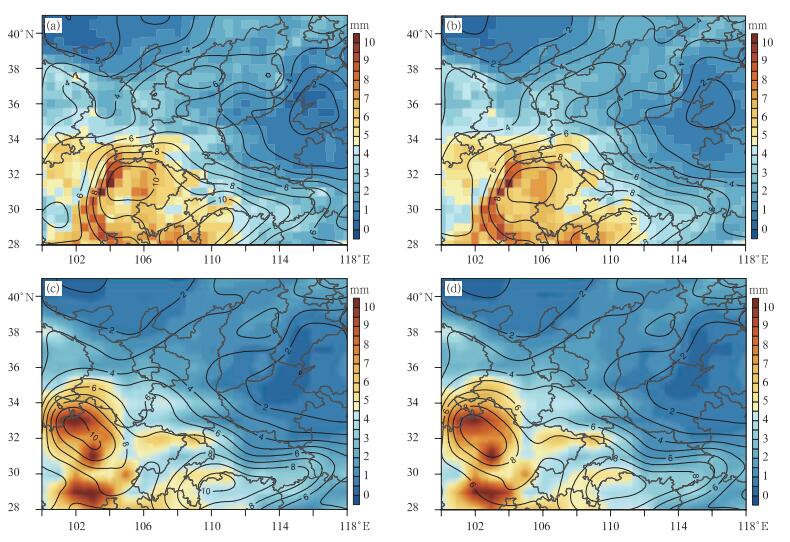

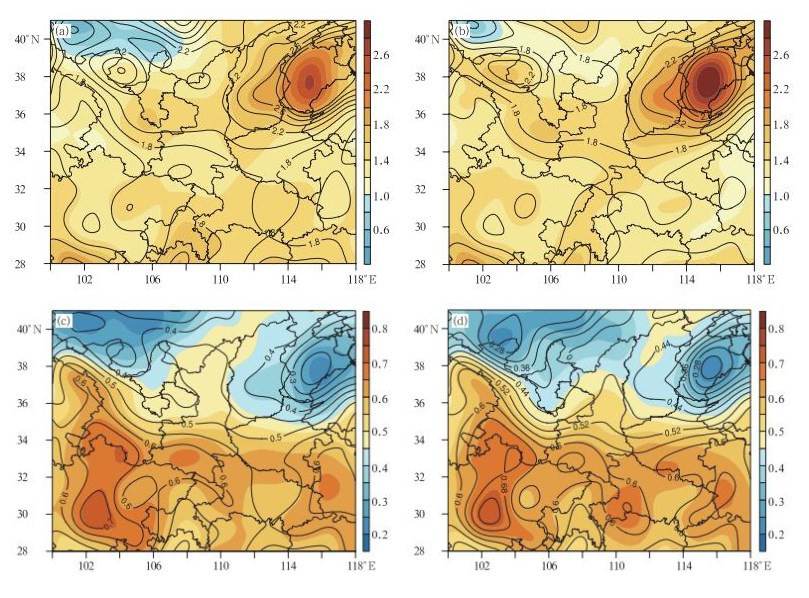

就同一个集合预报系统日平均降水量来看,在24 h预报时效,控制预报和集合平均的空间分布上差别不大 (图 2a、图 2b)。对比ECMWF和NCEP,两个集合预报系统的集合平均、控制预报均较好地重现了观测降水量的纬向分布和两个低值中心的空间位置,但预报量级在宁夏以北均较观测偏低。针对降水量高值中心,两个集合预报系统对陕西南部的降水量大值区预报位置偏西、量级偏大,且NCEP集合预报系统 (简称NCEP系统) (图 2c、图 2d) 无论是从位置还是量级上偏离观测均更加显著。此外,NCEP系统在四川西南部出现了虚假的降水量次高值中心,而观测场中 (图 1) 第2高值中心位于重庆东部,两个集合预报系统对位于重庆东部的降水量次高值中心都有表现,但NCEP系统预报偏小。

|

|

| 图 2. 两个集合预报系统的日平均降水量 (填色) 及其标准差 (等值线, 单位: mm) (a) ECMWF系统控制预报, (b) ECMWF集合平均, (c) NCEP系统控制预报, (d) NCEP系统集合平均 Fig 2. Forecasted daily mean precipitation (the shaded) and its standard deviation (the isoline, unit: mm) during study period (a) ECMWF control forecast, (b) ECMWF ensemble mean, (c) NCEP control forecast, (d) NCEP ensemble mean | |

控制预报降水量标准差整体大于集合平均, ECMWF系统控制预报在重庆东部出现日平均降水量大于12 mm的闭合中心, 而其集合平均仅为10 mm; NCEP系统也有类似表现。对比两个系统, ECMWF系统控制预报和集合平均的日平均降水量标准差与观测总体形态基本一致, 但变化幅度显著偏小, 其中, 集合平均 (图 2b) 偏小更为明显, 其日平均降水量标准差最大仅为9.0 mm; NCEP系统 (图 2c、图 2d) 第1降水量大值中心位置与观测存在较大差异, 因此, 其大值中心标准差振幅也偏离观测较远。对于降水量低值中心, NCEP系统在宁夏以北日平均降水量标准差振幅小于1.0 mm的区域也显著大于ECMWF系统。总体表明, 两个集合预报系统均低估了观测降水的标准差振幅, 但比较认为ECMWF系统降水量级变化相对合理; 对同一个系统而言, 控制预报优于集合平均。

为了进一步反映预报性能的客观表现, 计算预报与观测降水量的ACC和σ。由表 1可知, 随着预报时效的增加, ACC整体呈下降趋势。ECMWF系统控制预报、集合平均与观测降水的ACC分布范围分别为0.572~0.728和0.417~0.681, 控制预报优于集合平均。从预报的离散度σ看, 控制预报24~240 h时效σ在1.0附近波动, 264~360 h时效则高于1.0; 集合平均的标准差比值全部小于1.0, 表明ECMWF系统集合平均预报降水的振幅偏小, 这与图 2具有一致性。此外, 第264小时ECMWF系统控制预报的ACC显著下降, σ明显增大, 研究发现这是由于集合预报系统调整了集合成员分布函数的结果, 也有观点认为, 是系统引入海气耦合方案的差异引起的, 在此不做讨论。初始时刻控制预报和集合平均的σ比较接近, 随着预报时效的增长两者呈现出了相反的变化趋势, 控制预报标准差比值增大, 而集合平均标准差比值减小。到第360小时控制预报σ为1.11, 接近于理想值, 而集合平均为0.429, 远低于观测, 已经不能反映实际降水量的振幅变化。NCEP系统控制预报和集合平均的ACC分布范围分别为0.588~0.718和0.426~0.707, 控制预报一致优于集合平均。NCEP系统控制预报σ也不随预报时效的增加快速减小, 与观测更吻合。

|

|

表 1 ECMWF和NCEP系统24 h累积降水量预报与观测ACC和σ Table 1 The standard deviation ratio and abnormal correlation coefficient of 24-hour accumulated precipitation between the forecast and observation at different forecast period |

比较两个系统, 发现系统24~240 h ECMWF系统控制预报ACC分布范围为0.620~0.728, 优于NCEP系统的0.619~0.718。ECMWF系统264~360 h控制预报ACC为0.528~0.572, NCEP系统相应的则为0.582~0.612, NCEP系统表现更好; 对σ变化来说, NCEP系统控制预报σ范围为0.815~1.194, 120 h后整体略优于ECMWF系统。此外, NCEP系统控制σ随时间的变化更具有连续性, 而ECMWF系统第264小时出现跳跃性变化。

对集合平均而言, 除24 h预报时效外, NCEP系统σ和ACC均优于ECMWF系统, 表 1还显示ECMWF系统集合平均σ从第96小时开始急剧下降, 在表现观测降水量的振幅上出现较大偏差, 而NCEP系统表现相对合理。其原因可能在于ECMWF系统集合平均的扰动成员更多, 这种尽可能多的扰动成员的集合平均在物理意义上表现出的是一种平均态, 而不能表现天气过程中的波动, 这也可能是集合平均与观测的ACC低于控制预报的原因。

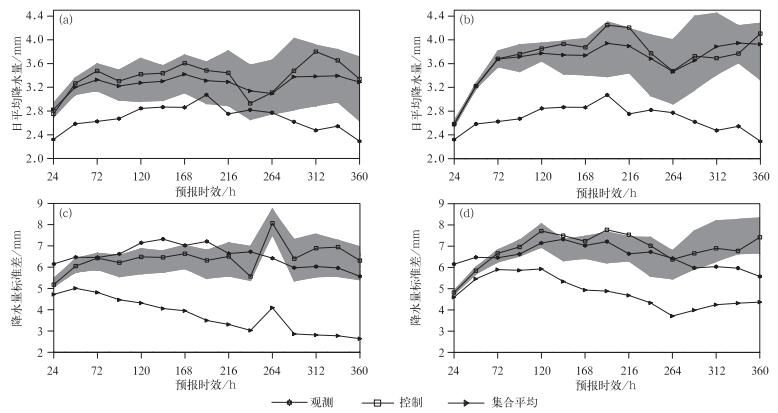

图 3给出了两个集合预报系统所有成员平均降水量和标准差的时间演变。就控制预报而言, 同一系统、不同预报时效上, 无论是扰动成员或控制预报的降水量级预报整体偏大。观测降水的振幅为2.33~3.02 mm, 而ECMWF系统 (图 3a) 控制预报最小为2.72 mm, 平均在3.3 mm附近振荡; NCEP系统 (图 3b) 则分别为2.57~4.24 mm。两个集合预报系统控制预报降水振幅远高于观测, 特别是在0~240 h时效, 控制预报比80%以上的扰动成员预报偏强。

|

|

| 图 3. 扰动成员、控制预报和观测的日平均降水量和标准差 (阴影为对应集合预报系统扰动成员的振幅范围) (a) ECMWF系统平均降水量, (b) NCEP系统平均降水量, (c) ECMWF系统降水量标准差, (d) NCEP系统降水量标准差 Fig 3. Daily mean precipitation and its standard deviation of perturbation members, control forecast and observation (the shaded denotes amplitude of perturbation members of corresponding ensemble prediction system) (a) daily mean precipitation of ECMWF, (b) daily mean precipitation of NCEP, (c) standard deviation of ECMWF, (d) standard deviation of NCEP | |

集合平均则位于扰动成员中间的位置。相对于50%左右的预报成员和控制预报而言, 集合平均的总降水量量级表现较好, 但其标准差变化显著低于观测, 且随着预报时效的增长快速减小。图 3显示, 观测降水的标准差稳定维持在7.0 mm附近, 而ECMWF系统 (图 3c) 集合平均的标准差从第24小时的4.71 mm减小到第360小时的2.6 mm; NCEP系统 (图 3d) 集合平均也同样从4.62 mm减小到4.04 mm。分析发现, 当逐渐减少集合成员, 集合平均标准差有逐渐向观测靠拢的趋势, 反之则相反。随机减少ECMWF系统集合成员到21个左右时, 其标准差平均在4.0 mm左右波动, 与NCEP基本一致。研究认为, 出现这种现象的可能原因是集合平均主要反映各预报成员的平均状态, 很大程度上不能表现降水的异常分布, 集合的成员越多时, 这种表现就越明显, 因此, 通过ECMWF系统后处理得到的、简单的集合平均在降水量振幅上表现更差。

2.2 技巧评分技巧评分不仅能够反映预报性能在不同方面的优劣, 还可直接应用于实际预报业务, 给出客观的预报技巧评分对模式改进和释用非常重要。为此, 选用应用广泛、物理意义清晰的预报偏差、TS技巧评分分析集合成员及其控制预报、集合平均的预报表现。需要说明的是, EPS对暴雨及以上量级的降水量的预报性能很不理想, 以致于技巧评分在空间上无法表达, 因此, 这里主要分析小雨、大雨两个量级降水的技巧评分, 计算时采用单向阈值控制, 即小雨和大雨分别定义为24 h降水量大于等于0.1 mm和25.0 mm以上量级的降水事件。

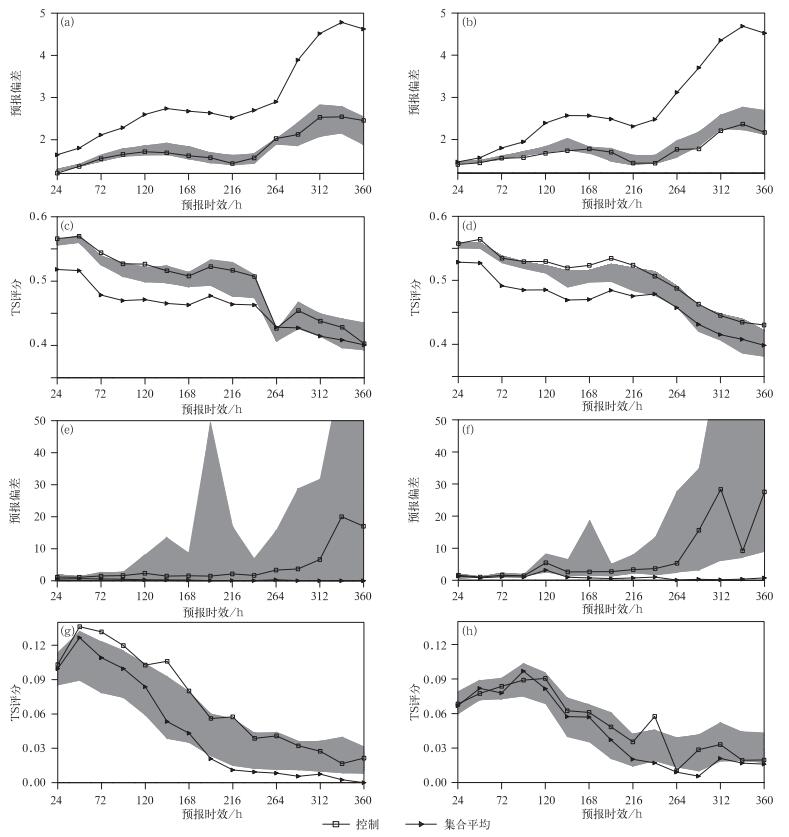

从预报偏差看, 两个系统所有扰动成员小雨的预报频次均高于观测 (图 4a、图 4b), 预报时效为24 h时, 最接近于理想值, 且随着预报时效的增加逐渐增大。控制预报的预报偏差大小、变化趋势和集合成员基本一致, 但集合平均的预报偏差远高于观测及扰动成员, 这是因为只要部分成员预报了较大量级的降水, 集合平均即预报降水, 而具体到每一个扰动成员, 其小雨预报偏差相对稳定, 从而导致集合平均的预报偏差表现最差。由预报偏差定义可知, 预报偏差偏大, 降水空报率增大, 使得集合平均小雨预报TS评分 (图 4c、图 4d) 在绝大部分时段内远低于控制及扰动成员预报。时效为24 h时, ECMWF系统和NCEP系统控制预报TS评分分别达到0.568和0.563, 而集合平均仅为0.529和0.532。到第360小时, ECMWF系统集合平均和控制预报TS评分基本达到一致, NCEP系统控制预报仍然显著优于集合平均。

|

|

| 图 4. 扰动预报、控制预报、集合平均的降水预报技巧评分 (阴影为对应集合预报系统扰动成员的振幅范围) (a) ECMWF系统小雨预报偏差, (b) NCEP系统小雨预报偏差, (c) ECMWF系统小雨预报TS评分, (d) NCEP系统小雨预报TS评分, (e) ECMWF系统大雨预报偏差, (f) NCEP系统大雨预报偏差, (g) ECMWF系统大雨预报TS评分, (h) NCEP系统大雨预报TS评分 Fig 4. Skill scores of perturbation members, control forecast and ensemble mean for daily precipitation forecasting of ECMWF and NCEP (the shaded denotes amplitude of perturbation members of corresponding ensemble prediction system) (a) ECMWF forecast bias of light rain, (b) NCEP forecast bias of light rain, (c) ECMWF TS score of light rain, (d) NCEP TS score of light rain, (e) ECMWF forecast bias of heavy rain, (f) NCEP forecast bias of heavy rain, (g) ECMWF TS score of heavy rain, (h) NCEP TS score of heavy rain | |

两个集合预报系统大雨以上量级控制、扰动预报的预报偏差最低高于观测1倍以上 (图 4e、图 4f), 这对强降水预报适合, 因为强降水往往造成较大的气象灾害。0~96 h控制和扰动预报的预报偏差相差不大, 随着预报时效的增长, 控制预报缓慢增长, 扰动预报则出现较大振荡, 个别成员高于观测50倍以上。集合平均的预报偏差则总体偏低, 当ECMWF和NCEP系统预报时效分别超过120 h和240 h时, 预报偏差小于0.1, 完全不能表现大雨的发生频次, 从而导致强降水大量漏报。对于大雨预报的TS评分, 无论是控制预报、集合平均还是扰动预报, ECMWF系统前期显著高于NCEP系统 (图 4g、图 4h), 尤其对于0~72 h, ECMWF系统的控制预报、集合平均的TS评分均在0.10以上, 而NECP系统0~72 h预报的TS评分均在0.09以下。随着预报时效的增加TS评分逐渐减小, 对于0~24 h, 控制预报和集合平均预报技巧相当, 随后ECMWF系统集合平均和控制预报的差异加剧, NCEP系统两者之间的差距则相对偏小; 144 h后, NCEP系统集合平均TS评分优于ECMWF系统。

图 5给出了预报时效为96 h的24 h累积降水量预报技巧空间分布, 可以看出, 两个集合预报系统控制预报中的小雨发生频次除宁夏、甘肃北部的内蒙古地区预报偏差低于1.0外, 其余区域偏高 (图 5a、图 5b), 高值中心分别位于山西、河北以及湖北交界处。中心值大于观测2.0倍以上, 而中心低值比观测低0.5倍或更多。相比之下, 集合平均降水量预报偏差偏高更加明显, 平均大于观测3.0倍以上。值得注意的是, 集合平均与控制预报的高值中心虽然比较一致, 但其低值中心出现逆转, 变为高值区。对大雨而言 (图略), 控制预报预报偏差在研究区域的东南部较观测偏大, 西北部显著偏小。ECMWF系统、NCEP系统控制预报最大值分别高于观测2.1和3.3倍, 而最低值仅为观测的20%或更低。集合平均的大雨预报偏差表现也不理想, 仅在陕西南部、四川等地偏差大于1.0, 其余大部分地区不足观测的10%。分析认为, 集合平均偏差的空间分布也表现出在天气尺度降水上增大了小雨的预报频次, 减小了大雨的预报频次, 总体上没有控制预报合理。

|

|

| 图 5. 降水预报技巧评分的空间分布 (填色表示控制预报,等值线表示集合平均) (a) ECMWF系统小雨预报偏差, (b) NCEP系统小雨预报偏差, (c) ECMWF系统小雨TS评分, (d) NCEP系统小雨TS评分 Fig 5. he spatial distribution of precipitation forecast skill scores for ECMWF and NCEP (the shaded denotes the control forecast, the isoline denotes the ensemble mean) (a) ECMWF forecast bias of light rain, (b) NCEP forecast bias of light rain, (c) ECMWF TS score of light rain, (d)NCEP TS score of light rain | |

两个集合预报系统的小雨预报TS评分的空间分布比较一致, 呈南高北低分布态势。就同一个集合预报系统而言, 南部降水大值区TS评分均有较好的表现, 控制预报和集合平均的高值中心也比较对应, 但集合平均的大值范围略偏小; 而在两个降水低值中心, 由于集合平均提高了小雨预报偏差, 在降水总体偏少的情况下, 提高了TS评分的分子项, 集合平均优于控制预报, 但就整个区域而言, 控制预报优于集合平均。对比两个集合预报系统的控制预报, ECMWF系统 (图 5c) 在湖北周边地区预报TS评分低于NCEP系统 (图 5d), 但在陕西北部、新疆中部显著高于NCEP系统; 而NCEP系统集合平均在大部分地区TS评分优于ECMWF系统。大雨预报TS评分 (图略) 大值中心主要位于湖北、陕西中部和河南西北部。注意到96 h ECMWF系统集合平均的大雨TS评分优于NCEP系统, 原因在于ECMWF系统0~120 h预报时效, 所有成员大雨预报TS评分均优于NCEP系统, 尽管其集合平均包含的成员较多, 预报技巧仍有较好表现。

3 降水概率针对集合预报系统的降水概率预报, 主要通过BS评分、ROC面积评估两个集合预报系统的整体表现。BS评分是在二分法的基础上, 将给定阈值的观测降水归类为“0”和“1”两种状态, 计算得到的其与预报概率的平方差, 它是一种负向的评分指数, BS分值越低表示其预报效果越好, 但BS评分对事件发生的气候频率敏感, 因此, 对极端天气事件来讲, BS评分有较好的表现, 并不表示具有实际的预报技巧, 而对概率预报, BS评分仍然具有重要的参考意义。

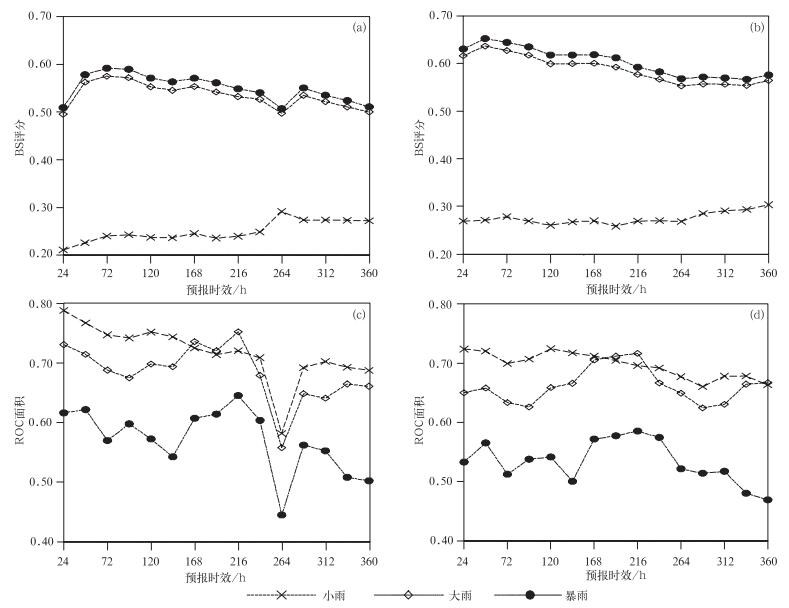

图 6给出了两个集合预报系统3种降水量级的BS评分及ROC面积。虽然在不同的降水量级上, ECMWF系统预报的BS评分整体优于NCEP系统, 但两者对不同量级降水的概率预报表现出相同的变化趋势, 当降水阈值增大时, BS评分急剧增大, 预报能力变弱。在时间演变上, ECMWF系统0~48 h时效小雨预报BS评分表现最好, 96~240 h时效系统稳定维持, 240 h时效之后则快速增大; NCEP系统的小雨预报BS评分整体变化不大, 24 h与240 h时效预报BS评分基本相同, 240 h时效后较BS评分略有增加, 与ECMWF系统基本一致。对大雨以上量级降水预报, 两个系统BS评分随预报时效的增加, 变化趋势非常相似, 两者大雨预报BS评分时间相关系数达0.77, 但NCEP系统降水概率预报BS评分整体高于ECMWF系统0.1左右, 预报能力相对偏弱。

|

|

| 图 6. 不同量级降水的Brier评分及ROC面积 (a) ECMWF系统预报的BS评分, (b) NCEP系统预报的BS评分, (c) ECMWF系统预报的ROC面积, (d) NCEP系统预报的ROC面积 Fig 6. Brier score and ROC area for different magnitude rainfall (a) ECMWF BS score, (b) NCEP BS score, (c) ECMWF ROC area, (d) NCEP ROC area | |

ROC分析是通过计算预报的命中率和空报率描述概率预报系统预报能力的一种方法。ROC面积就是ROC分析中其曲线下方包围的面积。理想状态下预报结果的ROC面积为1, 面积越小则预报效果越差; 当ROC面积小于0.5时, 说明系统的预报效果还不如气候预测。图 6显示, ROC面积与BS评分具有一致性, ECMWF系统整体高于NCEP系统0.08左右, 与BS评分略有差异的是, 对于192~240 h时效, 两个系统ROC面积均具有较好的表现, 在这一时段, 大雨预报ROC面积还偶尔高于小雨的ROC面积。

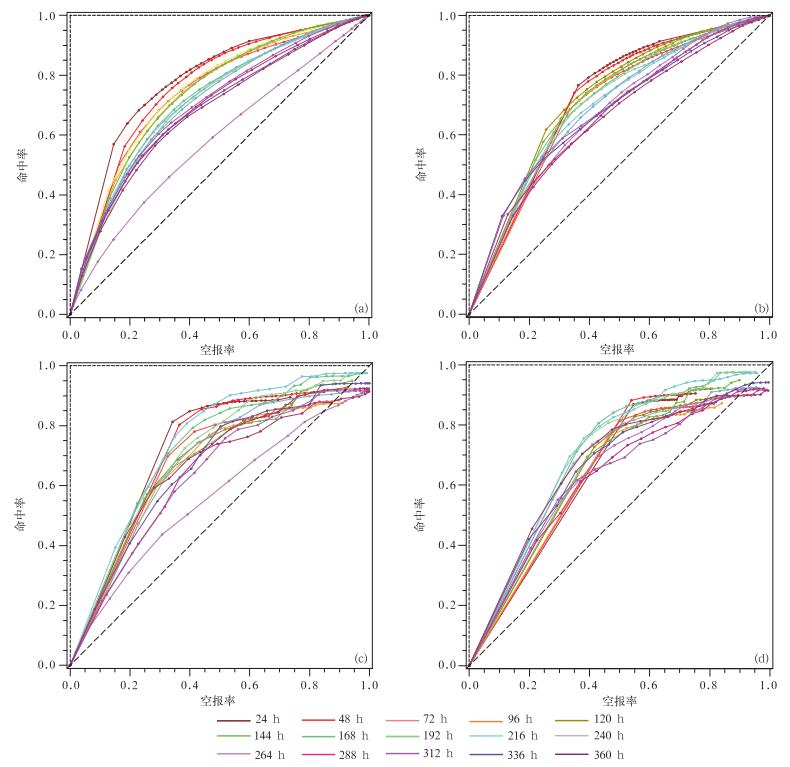

图 7为两个集合预报系统不同预报时效的小雨、大雨ROC曲线。图中每条曲线上的点由不同概率阈值下的命中率和空报率确定, 自右上角到左下角的点分别对应概率阈值大于0.05, 0.1, 0.15, 0.2, …, 1.0时的命中率和空报率, 当预报曲线越靠近对角线或在对角线右侧时, 表示命中率等于或低于空报率, 无预报技巧, 反之, 越靠近理想曲线 (左侧直虚线) 表示预报效果越好。图 7显示, 就小雨而言, 两个集合预报系统的ROC曲线均位于对角线上方, 具有稳定的预报技巧。对比两个集合预报系统ROC曲线随概率阈值的变化发现, ECMWF系统ROC曲线的空报率域值分布较宽, 即随着预报概率的增大, 其空报率快速减小, 而NCEP系统ROC曲线空报率域值则相对较窄。预报时效为24 h, 概率阈值为5%时, ECMWF和NCEP系统小雨命中率均为0.913, 空报率分别为0.599和0.633; 当概率阈值增大到95%时, ECMWF和NCEP系统命中率减小为0.569和0.765, 空报率分别为0.149和0.362。这种情况在其余预报时次上也有类似表现, 结合图 6可以认为, ECMWF系统BS评分和ROC面积优于NCEP系统的可能原因在于随着概率阈值的增大, ECMWF系统快速减少了空报率。而NCEP系统则在尽可能保证大的命中率。

|

|

| 图 7. 不同预报时效ECMWF和NCEP系统小雨、大雨预报的ROC曲线图 (a) ECMWF系统小雨预报和ROC曲线, (b) NCEP系统小雨预报ROC曲线, (c) ECMWF系统大雨预报ROC曲线, (d) NCEP系统大雨预报ROC曲线 Fig 7. ROC charts of light rain and heavy rain for ECMWF and NCEP (a) ROC chart of light rain for ECMWF, (b) ROC chart of light rain for NCEP, (c) ROC chart of heavy rain for ECMWF, (d) ROC chart of heavy rain for NCEP | |

大雨预报ROC曲线随概率阈值的变化和小雨基本一致, NCEP系统具有高命中率、高空报率特点, ECMWF系统则更加注重减少空报率。此外, 两个集合预报系统在264~360 h预报时效上, 当大雨预报概率小于20%~45%时, 预报性能低于气候预测。

4 结论1) ECMWF和NCEP两个集合预报系统的控制预报、集合平均均能较好地表现降水量的空间分布形态, 但两个集合预报系统的不足在于高值中心降水量级预报均偏大、降水量振幅预报偏小。相比之下, ECMWF系统对降水高低值中心的降水量级及降水量的振荡幅度把握更好。

2) ECMWF系统0~240 h时效控制预报整体优于NCEP系统, 但在264~360 h时效控制预报中, NCEP系统具有更大的优势。

3) ECMWF系统0~120 h时效大雨集合平均预报优于NCEP系统, 120 h之后则相反。

4) ECMWF系统降水概率预报优于NCEP系统, 主要表现为ECMWF系统的BS评分较NCEP系统偏小, ROC面积较NCEP系统偏大。

| [1] | 杜钧, 钱维宏. 天气预报的三次跃进. 气象科技进展, 2014, 4, (6): 13–26. |

| [2] | 段明铿, 王盘兴, 李驰钦. NCEP集合预报系统在亚欧和北美区域的预报效果对比. 大气科学学报, 2012, 35, (6): 641–651. |

| [3] | Molteni F, Buizza R, Palmer N, et al. The ECMWF ensemble prediction system:Methodology and validation. Quart J Roy Meteor Soc, 1996, 122, (529): 73–119. DOI:10.1002/(ISSN)1477-870X |

| [4] | Toth Z, Kalnay E. Ensemble forecasting at NMC:The generation of perturbations. Bull Amer Meteor Soc, 1993, 74, (12): 2317–2330. DOI:10.1175/1520-0477(1993)074<2317:EFANTG>2.0.CO;2 |

| [5] | Houterkamer L, Lefaiver L, Derome J, et al. A system simulation approach to ensemble prediction. Mon Wea Rev, 1996, 124, (6): 1225–1242. DOI:10.1175/1520-0493(1996)124<1225:ASSATE>2.0.CO;2 |

| [6] | 皇甫雪官. 国家气象中心集合数值预报检验评价. 应用气象学报, 2002, 13, (1): 29–36. |

| [7] | 夏凡, 陈静. 基于T213集合预报的极端天气预报指数及温度预报应用试验. 气象, 2012, 38, (12): 1492–1501. |

| [8] | 郭换换, 段明铿, 智协飞, 等. 基于TIGGE资料的预报跳跃性特征. 应用气象学报, 2016, 27, (2): 220–229. DOI:10.11898/1001-7313.20160210 |

| [9] | 唐圣钧, 王东海, 杜钧, 等. 混合集合预报法在华南暴雨短期预报中的试验. 应用气象学报, 2015, 26, (6): 669–679. DOI:10.11898/1001-7313.20150603 |

| [10] | 于连庆, 李月安, 高嵩, 等. 集合预报产品综合分析显示平台关键技术与实现. 应用气象学报, 2015, 26, (3): 369–377. DOI:10.11898/1001-7313.20150313 |

| [11] | 马旭林, 薛纪善, 陆维松. GRAPES全球集合预报的集合卡尔曼变换初始扰动方案初步研究. 气象学报, 2008, 66, (4): 526–536. DOI:10.11676/qxxb2008.050 |

| [12] | 潘留杰, 张宏芳, 王建鹏. 数值天气预报检验方法研究进展. 地球科学进展, 2014, 29, (3): 327–335. DOI:10.11867/j.issn.1001-8166.2014.03.0327 |

| [13] | 刘永和, 严中伟, 冯锦明, 等. 基于TIGGE资料的沂沭河流域6小时降水集合预报能力分析. 大气科学, 2013, 37, (3): 539–551. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2012.11078 |

| [14] | 段明铿, 王盘兴, 吴洪宝, 等. 夏季亚欧中高纬度环流的集合预报效果检验. 应用气象学报, 2009, 20, (1): 56–61. DOI:10.11898/1001-7313.20090107 |

| [15] | 林春泽, 智协飞, 韩艳, 等. 基于TIGGE资料的地面气温多模式超级集合预报. 应用气象学报, 2009, 20, (6): 706–712. DOI:10.11898/1001-7313.20090608 |

| [16] | 赵琳娜, 刘琳, 刘莹, 等. 观测降水概率不确定性对集合预报概率Brier技巧评分结果的分析. 气象, 2015, 41, (6): 684–694. DOI:10.3969/2014jms.0053 |

| [17] | 王敏, 李晓莉, 范广洲. 区域集合预报系统2 m温度预报的校准技术. 应用气象学报, 2012, 23, (4): 395–401. DOI:10.11898/1001-7313.20120402 |

| [18] | 韩焱红, 矫梅燕, 陈静, 等. 基于贝叶斯理论的集合降水概率预报方法研究. 气象, 2013, 39, (1): 1–10. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00001 |

| [19] | 潘旸, 沈艳, 宇婧婧, 等. 基于最优插值方法分析的中国区域地面观测与卫星反演逐时降水融合试验. 气象学报, 2012, 70, (6): 1381–1389. DOI:10.11676/qxxb2012.116 |

| [20] | 沈艳, 潘旸, 宇婧婧, 等. 中国区域小时降水量融合产品的质量评估. 大气科学学报, 2012, 36, (1): 37–46. |

| [21] | 潘留杰, 张宏芳, 王建鹏, 等. 日本高分辨率模式对中国降水预报能力的客观检验. 高原气象, 2014, 33, (2): 483–494. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00188 |

| [22] | 潘留杰, 张宏芳, 朱伟军, 等. ECMWF模式对东北半球气象要素场预报能力的检验. 气候与环境研究, 2013, 18, (1): 112–123. |

| [23] | Schaefer J T. The critical success index as an indicator of warning skill. Wea Forecasting, 1990, 5, (4): 570–575. DOI:10.1175/1520-0434(1990)005<0570:TCSIAA>2.0.CO;2 |

| [24] | Brier G. Verification of Forecasts Expressed in Terms of Probability. Mon Wea Rev, 1950, 71, (1): 1–3. |

| [25] | Kharin K, Zwiers F W. Improved seasonal probability forecasts. J Climate, 2007, 16, (11): 1684–1701. |

2016, 27 (6): 676-687

2016, 27 (6): 676-687