2. 西藏高原大气环境科学研究所,拉萨 850001

2. Tibetan Institute of Atmospheric Environment and Science, Lhasa 850001

青藏高原作为全球的第三极,和北极、南极一样正日益受到全球气候变化的影响[1-2],根据政府间气候变化专门委员会 (Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC) 第5次气候变化评估报告及相关研究,青藏高原近年来呈现气候变暖的整体趋势,表现为气温及地表温度升高、年降水量的区域性增加或减少[3-4],在这种大背景下,西藏区域性干旱的频率和强度均有明显增加,干旱导致的农业灾害已成为当地主要灾害之一[5]。西藏地形复杂,空气稀薄,气候独特,面积广大,基础台站密度低,观测资料偏少,给实地的干旱监测带来许多困难。遥感技术能够有效、准实时地获取大范围的植被长势、地表温度等信息,而干旱发生时往往伴随着植被长势变差、地表温度升高、日夜温差增加等现象,因此,遥感可在旱情监测中发挥重要作用[6-8]。

尽管遥感数据已广泛应用于干旱监测,但遥感的干旱监测结果和常规气象干旱监测结果在意义上显著不同[9-10]。气象干旱指数,如标准降水指数 (standard precipitation index, SPI)、降水距平、降水成数等,主要用于刻画降水的匮乏程度和持续时间[11],而遥感技术则主要通过植被长势、地表温度、日夜温差等信息来监测干旱,其获取的信息更接近于农业干旱,即作物生长过程中由于供水不足导致的长势变差、产量下降等现象[12-13]。气象干旱是农业干旱的基础,但气象干旱并不一定会导致农业干旱,一般在气象干旱持续一段时间以后,农业干旱才会显现出来[14]。

很多学者探讨了遥感干旱指数和气象干旱指数之间的关系[10, 15-21]。在众多遥感干旱指数中,条件植被指数 (vegetation condition index, VCI) 受到的关注最多,因为VCI计算简单,结合历史情况对植被长势信息进行评估[22],诸多研究已发现VCI和农业产量密切相关[23-24],但VCI与气象干旱之间的关系受到以下几种因素的影响:①时间滞后性。只有当降水减少持续一定时间导致植被根部土壤水分含量下降后,植被的生长才会受到影响,因此,植被对降水的响应具有滞后性[25-26]。Ji等[17]对美国北方和中部大草原的研究发现,归一化植被指数 (NDVI) 和3个月尺度的SPI相关,而其他研究发现滞后时间可以短至1个月[18]或长至6个月[10]。②灌溉条件。植被生长 (尤其是作物生长) 并不仅依赖于降水,由于灌溉的影响,植被长势和SPI并不具有一致性。Bhuiyan等[16]发现在印度地区,VCI和SPI只有在季风时期才存在一定相关,而在其他季节,由于作物生长依靠灌溉的比例较大,VCI和SPI之间的关系非常微弱。③气候条件。Vicente-Serrano[15]分析了伊比利亚半岛VCI和SPI的相关性,发现只有在气候干燥地区,气象干旱对植被的影响才最为明显。Quiring等[10]也发现,降水是影响VCI与SPI相关性的最重要因子,降水越多,VCI与SPI的相关性越弱。④植被类型。从大的类别上讲,森林根系较深,可利用更深土层里的水分,所以降水减少对森林的影响要小于对农田、草地等覆盖类型的影响。对于每种类型内部,不同作物 (玉米和小麦) 对降水减少的响应也有很大差别[18]。⑤生长阶段。作物在生长期对水分的需求大,此时降水减少对作物的影响也更大;而在作物成熟或休眠期,降水对其的影响并不明显[15]。⑥土壤持水能力。当土壤持水能力较差时,植被生长对降水减少的反应更为迅速和敏感,VCI和SPI之间的相关性更强[17]。

尽管前人已经对VCI和SPI之间的相关性进行了大量研究,但西藏地区仍缺乏此类研究。本文利用长时间序列的西藏站点降水数据和遥感数据,分析VCI和SPI之间相关系数的空间变化及其气候环境影响因素,评价西藏地区植被对气象干旱的响应特征。

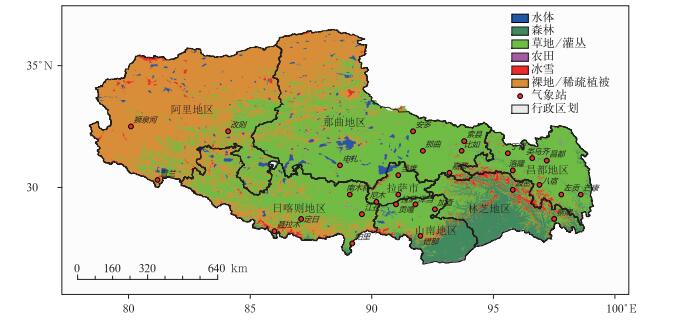

1 研究区、数据与方法 1.1 研究区本文研究区为整个西藏藏族自治区,包括拉萨、那曲、日喀则、阿里、林芝、山南、昌都 (图 1)。西藏平均海拔4000 m以上,受地形和大气环流的影响,气候独特且复杂多样,总体上具有西北严寒干燥、东南温暖湿润的特点。在冬季西风和夏季西南季风的交替控制下,西藏干季和雨季非常明显,一般每年10月至翌年4月为干季,5—9月为雨季,雨量一般占全年降水量的90%左右。藏南和藏北气候差异很大。藏南谷地受印度洋暖湿气流的影响,温和多雨,年平均气温8℃,年降水量可达2000 mm以上,藏北高原为典型的大陆性气候,年平均气温0℃以下,冰冻期长达半年,年降水量只有大约50 mm[27]。

|

|

| 图 1. 西藏地区行政区划、土地覆盖类型以及气象站位置 Fig 1. Administrative division, land cover type and locations of meteorological stations in Tibet Autonomous Region | |

1.2 数据与数据处理 1.2.1 标准降水指数 (SPI) 计算

SPI由McKee等[28]于1993年提出,只需多年降水资料即可计算。计算SPI时,假设降水量是一种偏态分布,采用Γ分布概率来描述降水量的变化,在计算出某时段内降水量的Γ分布概率后,再进行正态标准化处理,最终用标准化降水累积频率分布来划分干旱等级。具体计算过程参见文献[28]。SPI使用灵活,可评估不同时间尺度下的干旱程度。SPI多年平均值为0,标准差为1,当SPI值高于 (低于)0时,表明降水量高于 (低于) 历史同期中值。一般认为, 当SPI小于-0.5时,出现干旱[29-30]。

由于SPI的计算需要长时间序列的观测数据,因此,本文仅利用西藏地区有30年以上观测时间且观测期间没有位置变动的站点,经过筛选,符合条件的共30个站 (见图 1)。利用站点的降水观测数据 (从设站观测时间起至2014年底),按照7 d的时间步长,计算若干时间尺度 (4周、8周、12周、16周、24周、32周、40周) 的SPI。

1.2.2 条件植被指数 (VCI) 计算Kogan[24]于1990年提出VCI,其计算方法是将某时期NDVI与历史同期最大、最小NDVI值进行对比并归一化到0~1之间,VCI越小 (大),NDVI越接近历史同期最低 (高) 值,植被的生长状况越差 (佳)。由于每个像元的NDVI根据其历史状况进行了归一化,VCI在空间上更具可比性。若同一地区连续几旬VCI值都小于某一数值 (Kogan认为当VCI小于0.4),表示植被生长受到明显限制,存在旱情及旱情发展的可能性[22]。

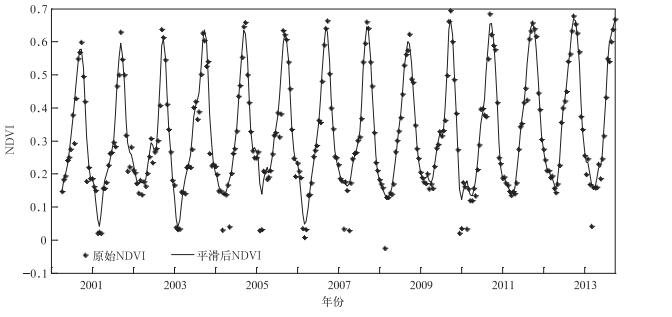

本文利用2000—2014年的MODIS/NDVI产品 (MOD13A2) 计算VCI,该产品为16 d合成,空间分辨率为1 km×1 km。考虑到NDVI产品可能受到云污染、噪音、观测角度等因素的影响出现一些异常值,故采用加权线性拟合法对NDVI时间序列曲线进行平滑[31]。由图 2可以看出,NDVI时间序列曲线经过平滑处理后,噪音明显减少,受云或雪干扰的NDVI点被消除,时间序列更为平滑、自然。在对NDVI进行平滑后,可计算VCI。

|

|

| 图 2. 加权线性拟合法 (窗口大小为5) 对NDVI时间序列曲线平滑前后的对比示意图 Fig 2. Illustration of the NDVI time series before and after data smoothing with the weighted least-square method (window size is 5) | |

1.3 方法

利用30个站的经纬度,在遥感图像上进行定位,为了减少定位误差的影响,提取了以站点位置为中心3×3窗口大小的VCI信息,由于西藏地区降雨主要集中在生长季,且前人研究已经明确只有在生长季VCI和SPI才具有明显相关,所以本文主要分析4—10月以16 d为步长的每个站点VCI和多种时间尺度SPI之间的相关系数 (数据的时间序列长度180,每年有12期数据,共计15年)。首先计算了每个时间尺度下所有站VCI和SPI相关系数平均值,分析植被生长对气象干旱响应的滞后特征;随后分析了VCI与前12周SPI相关系数的空间变化,利用站点的气候、环境等要素解释持续12周的气象干旱对植被生长的影响,并归纳出在何种条件下植被生长可以反映12周气象干旱信息,最后通过多图层叠加处理和条件判断,得到整个西藏地区植被对气象干旱有明显响应的区域分布。

2 结果分析 2.1 植被对降水的滞后响应表 1为2000—2014年4—10月VCI和不同时间尺度SPI的相关系数,因为该结果是区域内所有站点VCI和SPI相关系数平均值,无法标识显著性水平,但根据计算的样本大小 (n=180),当相关系数超过0.18,即达到0.01的显著性水平。由表 1可以看出,VCI与短时间尺度 (4周) 的SPI相关性最差,与中长时间尺度的SPI相关较好,尤其是VCI与12周时间尺度的SPI的相关性最好,表明持续12周的气象干旱对植被生长有明显影响,可认为,在西藏地区植被对降水的响应时间大约滞后12周 (此为区域平均状况)。

|

|

表 1 VCI与SPI相关系数随时间尺度变化 Table 1 Correlation coefficients between VCI and SPI at different time scales |

2.2 植被对气象干旱的响应特征

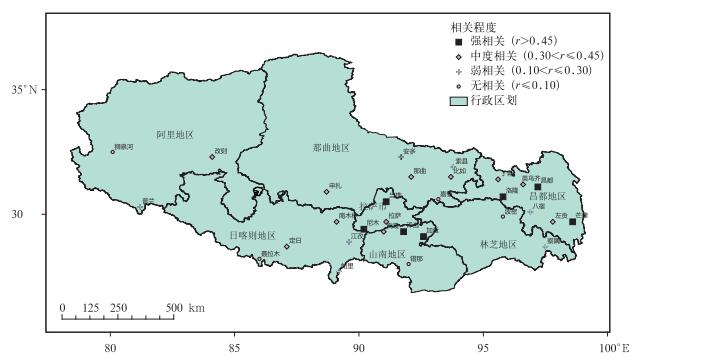

植被对气象干旱的响应特征具有很大的空间异质性,图 3显示VCI与12周时间尺度SPI相关系数的空间分布,可以看出,中部和东部地区的站点相关性偏高,而西部和南部的站点相关性偏弱,表明在中部和东部地区持续12周的气象干旱会对植被生长造成明显影响,而在西部和南部地区则未造成影响。为了分析何种因素会影响植被对气象干旱的响应特征,特别是解释某些区域植被对气象干旱响应不敏感的现象,本文提取了气候干燥度、NDVI多年均值和标准差 (利用2000—2014年MODIS植被指数MOD13A1)、土地覆盖类型 (利用2006年MODIS土地覆盖产品MCD12Q1)、雨水利用效率等多种关键环境要素进行分析 (表 2)。

|

|

| 图 3. 站点VCI与12周时间尺度SPI相关性的空间分布 Fig 3. Spatial pattern of correlation coefficients between VCI and 12-week SPI | |

|

|

表 2 站点VCI和12周时间尺度SPI相关系数及其他环境参数 Table 2 Correlation coefficients between VCI and 12-week SPI and environmental factors extracted for each meteorological station |

2.2.1 气候干燥度

气候干燥度有多种算法,本文选用de Martonne于1926年提出的利用气温和降水这两个因子计算得干燥度

|

(1) |

其中,P为降水 (单位:mm),T为平均气温 (单位:℃)。I<10,表明严重干旱; 10≤I≤30,表明中等干旱,河流暂时性有水,流量中等;I>30,表明气候湿润,河流常年有水,不断流,并水量充足[32]。

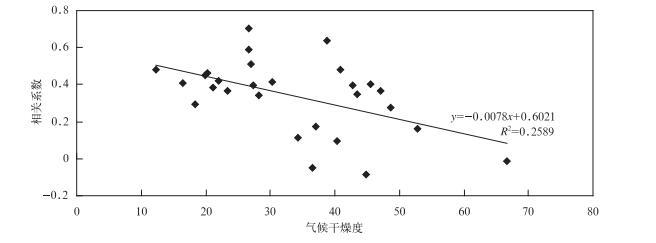

前人研究认为,气候越湿润 (干燥),气象干旱对植被生长的影响越小 (大)[10, 15],本文的结果与这个结论基本一致。I>50的两个站 (那曲地区的安多站、嘉黎站),VCI和SPI的相关系数均不足0.2;对于10≤I≤50的站,VCI和SPI的相关性随干燥度的下降而升高 (图 4);但当站点属于极度干燥时,VCI和SPI之间的相关性很弱,如阿里地区的普兰站、狮泉河站。

由图 4、表 2还可以看出,当10≤I≤30时,VCI与SPI的相关系数普遍较高,而当I>30时,相关系数则有高有低,说明除了干燥度,还有其他因素影响植被对气象干旱的响应。

|

|

| 图 4. 气候干燥度对VCI和12周时间尺度SPI之间相关性的影响 (已去除气候干燥度不大于10的2个站) Fig 4. The impact of climatic aridity index on the strength of the relationship between VCI and 12-week SPI (only considering stations with aridity index greater than 10) | |

2.2.2 土地覆盖

土地覆盖类型会影响植被生长对气象干旱的响应[10, 15, 18]。森林根系较深,可利用更深层的土壤水分,因此, 森林NDVI对气象干旱的响应比较微弱和迟钝。以林芝地区的察隅站和波密站为例,这两个站周围的土地覆盖主要是森林,尽管气候并不是非常湿润 (I < 50),但VCI和SPI之间几乎无相关性。对于其他大多数站,土地覆盖类型主要为草原、农田、灌丛等,VCI和SPI的相关性较好。但对于裸地或荒漠地带,则需要区别对待,如同处荒漠的改则站和狮泉河站,植被对气象干旱的响应明显不同。改则站的植被较好 (生长季NDVI平均值可达0.1),气候也相对更湿润 (I=16.4),植被生长的好坏可以反映气象干旱信息,而狮泉河站的植被很差 (生长季NDVI平均值仅0.06),气候极为干燥 (I=6.52),气象干旱信息无法由植被生长情况体现。

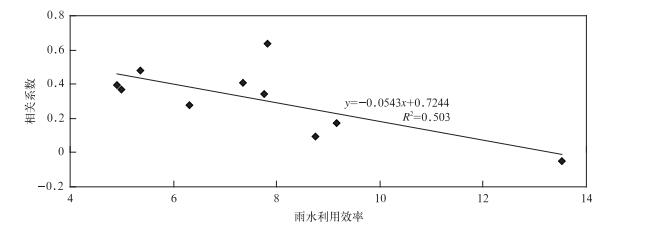

2.2.3 雨水利用效率对于土地覆盖为非森林、且30≤I≤50的站,仍然出现VCI和SPI相关性很弱的情况,如日喀则地区的聂拉木站、帕里站以及山南地区的错那站,将这3个站和其余站进行对比,发现这3个站的植被相比于其他同等气候条件下的站点的植被显得更茂盛,可能是这3个站的植被生长有除降水之外的其他水源的补给。为对其定量化,计算雨水利用效率[15, 33-34],计算方法如下:年平均NDVI和年降水量P(单位:mm) 的比值再乘10000,当植被类型相同时,如果有除降水之外的水源补给 (如灌溉、雪融水或地下水等),植被生长更茂盛,计算得到的雨水利用效率则更高。也正是由于有其他水源的补给,植被对降水减少的响应会不明显或不及时。对于上述3个站,雨水利用效率比值均大于8.8,而其他VCI和SPI具有良好相关性的站点,雨水利用效率都低于8.8(图 5)。

|

|

| 图 5. 雨水利用效率与VCI和12周时间尺度SPI相关系数散点图 (仅考虑气候干燥度在30~50之间且周围主要土地覆盖为非森林的站点) Fig 5. The impact of rain use efficiency on the strength of the relationship between VCI and 12-week SPI (only considering non-forested stations with aridity index greater than 30 and less than 50) | |

2.2.4 NDVI年变化

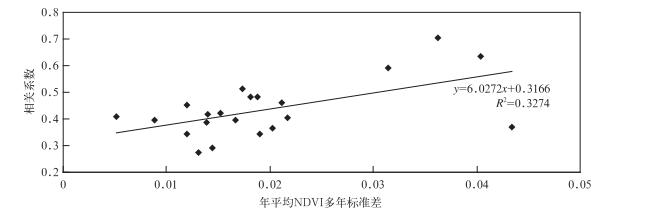

当气候过度干燥或过度湿润、土地覆盖类型为森林、雨水利用效率高的站点被去除后,其余站的VCI和SPI均表现较好的相关性,然而相关系数仍然有高低之分,对于这些站点,年平均NDVI的多年变化标准差可以很好解释VCI与SPI之间相关系数的变化,如图 6所示,NDVI多年变化标准差越大,VCI和SPI的相关性越强,因为VCI反映了植被的相对活力,若每年因为降水条件不同造成NDVI较大的年际波动,说明植被生长对气象干旱的响应强烈,反之,如果每年NDVI比较稳定,几乎不随降水量多少而发生明显变化,说明植被生长对气象干旱的响应较为微弱。由图 6和表 2可以看出,当NDVI年变化标准差小于0.005时,VCI和SPI的相关系数较低。

|

|

| 图 6. NDVI多年变化标准差与VCI和12周时间尺度SPI相关系数散点图 (已去除气候过度干燥或过度湿润、土地覆盖为森林类型或雨水利用效率高的站点) Fig 6. The impact of NDVI standard deviations on the strength of the relationship between VCI and 12-week SPI (those stations are not considered if the aridity index is high or low, rain use efficiency is high or land cover is forest) | |

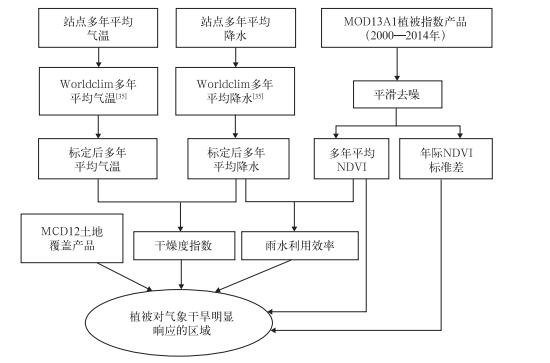

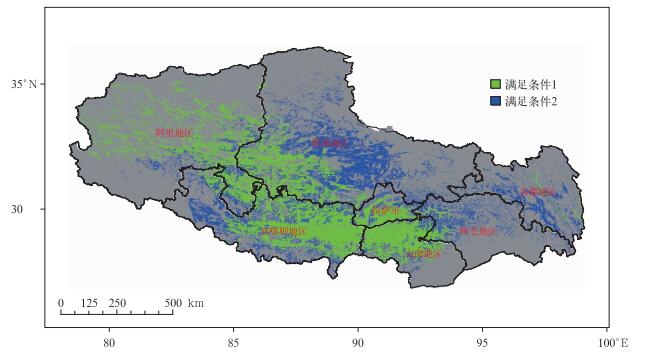

2.3 植被对气象干旱响应的区域评价

站点数据的分析结果显示,植被对气象干旱的响应特征可由气候环境要素加以解释,这些要素彼此之间并不独立,如干旱地区的NDVI年际变化一般也较小,森林覆盖区域的气候也较为湿润。为了得到植被对气象干旱有明显响应的区域分布,本研究通过综合考虑多种要素,归纳出以下两个条件:条件1,气候干燥度为10~30且年平均NDVI大于0.1,NDVI年际变化标准差大于0.005;条件2,气候干燥度为30~50且土地覆盖必须是草地、农田或灌丛, 且雨水利用效率低于8.80。

条件1主要针对干旱区域,附加条件要求植被满足一定的覆盖度且具有明显的年际变化,条件2主要针对湿润地区,附加条件要求植被类型不能为森林,且降水是主要的水源补给。当一个区域满足上述任意条件之一时,植被生长对气象干旱有明显响应。

利用1 km×1 km空间分辨率的气候和环境要素数据集,通过逐象素的条件判断 (图 7),可获得植被对气象干旱有明显响应的区域分布 (结果如图 8所示), 西藏中部偏南地区植被对气象干旱响应显著,包括拉萨地区、山南地区的北部、日喀则地区东部、那曲地区中部和西南部、阿里地区的东南部,林芝和昌都地区虽然也有部分区域满足条件,但分布相对比较零散。上述区域中,满足条件1的区域所占比例略高,约为55.72%,满足条件2的区域所占比例为44.28%。

|

|

| 图 7. 对气象干旱响应明显的植被分布区域确定流程 Fig 7. The flowchart of identifying regions where vegetation responds to meteorological drought significantly | |

|

|

| 图 8. 植被对气象干旱响应明显的区域分布 Fig 8. Regions where vegetation responds to meteorological drought significantly | |

3 结论

本文利用西藏自治区气象站点的降水数据和多年NDVI遥感产品数据,分析了VCI和SPI之间的相关性及其气候和环境影响因素,并归纳出两条规则,由此确定了西藏地区植被对气象干旱有明显响应的区域分布。主要结论如下:

1) 植被对气象干旱响应不敏感的原因主要有3个方面:在西藏气候极度干燥的地区,植被稀疏,NDVI值很低;在有融雪 (或其他水源) 补给的地区,中短期降水的减少对植被生长的影响有限;气候湿润,森林覆盖度高的地区。

2) 植被对气象干旱响应敏感的区域主要在西藏中部偏南地区,此区域人口相对密集,受干旱影响较大,高空间分辨率的VCI数据可为干旱监测或灾情管理提供更多、更有价值的空间细节信息,一定程度上弥补了气象站稀少的不足。

3) 植被对气象干旱响应不敏感的区域主要在西藏西北以及东南地区。

西藏西北地区气候干燥,地表温度或日夜温差应更能体现气象干旱信息[36-37];东南部地区气候湿润,反映植被冠层含水量的地表水分指数应该可以更好体现气象干旱信息[38],这些将在后续工作进行分析。

| [1] | Kang S, Xu Y, You Q, et al. Review of climate and cryospheric change in the Tibetan Plateau. Environ Res Lett, 2010, 5: 1–8. |

| [2] | 徐祥德, 陈联寿. 青藏高原大气科学试验研究进展. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 756–772. DOI:10.11898/1001-7313.20060613 |

| [3] | 万玮, 肖鹏峰, 冯学智, 等. 卫星遥感监测近30年来青藏高原湖泊变化. 科学通报, 2014, 59, (8): 701–714. |

| [4] | Parry M L, Canziani O F, Palutikof J P, et al. Climate Change 2007:Impacts, Adaptation and Vulnerability:Working GroupⅡ Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. |

| [5] | 高懋芳, 邱建军. 青藏高原主要自然灾害特点及分布规律研究. 干旱区资源与环境, 2011, 25, (8): 101–106. |

| [6] | 柳锦宝, 何政伟, 段英杰. MODIS数据支持下的西藏干旱遥感监测. 干旱区资源与环境, 2013, 27, (6): 134–139. |

| [7] | 扎西央宗, 陈军, 李林, 等. 基于MODIS数据的西藏干旱自动监测系统实现的关键技术研究. 冰川冻土, 2014, 36, (5): 1245–1250. |

| [8] | 于敏, 程明虎. 基于NDVI-Ts特征空间的黑龙江省干旱监测. 应用气象学报, 2010, 21, (2): 221–228. DOI:10.11898/1001-7313.20100212 |

| [9] | 孙灏, 陈云浩, 孙洪泉. 典型农业干旱遥感监测指数的比较及分类体系. 农业工程学报, 2012, 28, (14): 147–154. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2012.14.023 |

| [10] | Quiring S M, Ganesh S. Evaluating the utility of the Vegetation Condition Index (VCI) for monitoring meteorological drought in Texas. Agricultural and Forest Meteorology, 2010, 150: 330–339. DOI:10.1016/j.agrformet.2009.11.015 |

| [11] | Keyantash J, Dracup J A. The Quantification of drought:An evaluation of drought indices. BAMS, 2002, 8: 1167–1180. |

| [12] | 杨绍锷, 闫娜娜, 吴炳方. 农业干旱遥感监测研究进展. 遥感信息, 2010, (1): 103–109. |

| [13] | 陈怀亮, 李颖, 张红卫. 农作物长势遥感监测业务化应用与研究进展. 气象与环境科学, 2015, 38, (1): 95–102. |

| [14] | 张强, 张良, 崔显成, 等. 干旱监测与评价技术的发展及其科学挑战. 地球科学进展, 2011, 26, (7): 763–778. |

| [15] | Vicente-Serrano S M. Evaluating the impact of drought using remote sensing in a Mediterranean, semi-arid region. Natural Hazards, 2007, 40: 173–208. DOI:10.1007/s11069-006-0009-7 |

| [16] | Bhuiyan C, Singh R P, Kogan F N. Monitoring drought dynamics in the Aravalli region (India) using different indices based on ground and remote sensing data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2006, 8: 289–302. DOI:10.1016/j.jag.2006.03.002 |

| [17] | Ji L, Peters A. Assessing vegetation response to drought in the northern Great Plains using vegetation and drought indices. Remote Sens Environ, 2003, 87: 85–89. DOI:10.1016/S0034-4257(03)00174-3 |

| [18] | 沙莎, 郭铌, 李耀辉, 等. 植被状态指数VCI与几种气象干旱指数的对比——以河南省为例. 冰川冻土, 2013, 35, (4): 990–998. |

| [19] | Bayarjargal Y, Karnieli A, Bayasgalan M, et al. A comparative study of NOAA AVHRR derived drought indices using change vector analysis. Remote Sens Environ, 2006, 105: 9–22. DOI:10.1016/j.rse.2006.06.003 |

| [20] | Wang J, Price K P, Rich P M. Spatial patterns of NDVI in response to precipitation and temperature in the central Great Plains. Int J Remote Sens, 2001, 22: 3827–3844. DOI:10.1080/01431160010007033 |

| [21] | Singh R P, Roy S, Kogan F N. Vegetation and temperature condition indices from NOAA AVHRR data for drought monitoring over India. Int J Remote Sens, 2003, 24: 4393–4402. DOI:10.1080/0143116031000084323 |

| [22] | Kogan F N. Global drought watch from space. Bull Amer Meteor Soc, 1997, 78, (4): 621–636. DOI:10.1175/1520-0477(1997)078<0621:GDWFS>2.0.CO;2 |

| [23] | Gitelson A A, Kogan F N, Zakarin E, et al. Using AVHRR data for quantitative estimation of vegetation conditions:Calibration and validation. Advances in Space Research, 1998, 22: 673–676. DOI:10.1016/S0273-1177(97)01129-0 |

| [24] | Kogan F N. Remote sensing of weather impacts on vegetation in nonhomgeneous areas. Int J Remote Sens, 1990, 11: 1405–1419. DOI:10.1080/01431169008955102 |

| [25] | 陈怀亮, 徐祥德, 杜子璇, 等. 黄淮海地区植被活动对气候变化的响应特征. 应用气象学报, 2009, 20, (5): 513–520. DOI:10.11898/1001-7313.20090501 |

| [26] | Piao S, Fang J, Zhou L, et al. Interannual variations of monthly and seasonal normalized difference vegetation index (NDVI) in China from 1982 to 1999. J Geophys Res, 2003, 108, (D14): 4401. DOI:10.1029/2002JD002848 |

| [27] | 古格·其美多吉. 西藏地理. 北京: 北京师范大学出版社, 2013. |

| [28] | McKee T B, Doesken N J, Kleist J. The Relationship of Drought Frequency and Duration to Time Scales. Eighth Conference on Applied Climatology, 1993. |

| [29] | 谢五三, 王胜, 唐为安, 等. 干旱指数在淮河流域的适用性对比. 应用气象学报, 2014, 25, (2): 176–184. DOI:10.11898/1001-7313.20140207 |

| [30] | GB/T20481-2006. 气象干旱等级. 北京: 中国标准出版社, 2006. |

| [31] | Swets D L, Reed B C, Rowland J R, et al. A Weighted Least-Squares Approach to Temporal Smoothing of NDVI. Proceedings of the 1999 ASPRS Annual Conference, 1999. |

| [32] | 孟猛, 倪健, 张治国. 地理生态学的干燥度指数及其应用评述. 植物生态学报, 2004, 28, (6): 853–861. DOI:10.17521/cjpe.2004.0111 |

| [33] | 成林, 方文松. 气候变化对雨养冬小麦水分利用效率的影响估算. 应用气象学报, 2015, 26, (3): 300–310. DOI:10.11898/1001-7313.20150305 |

| [34] | Hijmans R J, Cameron S E, Parra J L, et al. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, 2005, 25: 1965–1978. DOI:10.1002/joc.1276 |

| [35] | Fensholt R, Rasmussen K. Analysis of trends in the Sahelian rain-use efficiency using GIMMS NDVI, RFE and GPCP rainfall data. Remote Sens Environ, 2011, 115, (2): 438–451. DOI:10.1016/j.rse.2010.09.014 |

| [36] | 于敏, 王春丽. 不同卫星遥感干旱指数在黑龙江的对比应. 应用气象学报, 2011, 22, (2): 221–231. DOI:10.11898/1001-7313.20110211 |

| [37] | Price J. On the analysis of thermal infrared imagery:The limited utility of apparent thermal inertia. Remote Sens Environ, 1985, 18, (1): 59–73. DOI:10.1016/0034-4257(85)90038-0 |

| [38] | Wagle P, Xiao X M, Torn M S, et al. Sensitivity of vegetation indices and gross primary production of tallgrass prairie to severe drought. Remote Sens Environ, 2014, 152: 1–14. DOI:10.1016/j.rse.2014.05.010 |

2016, 27 (4): 435-444

2016, 27 (4): 435-444