欧洲中期数值预报中心 (ECMWF) 公布的数据显示,卫星资料占所有同化资料的90%以上[1],而卫星辐射率资料又占所有使用资料的80%以上。但由于同化系统中观测算子云雨粒子辐射对整个辐射传输过程的影响、积云对流参数化方案中的湿物理过程等问题的复杂性,目前同化系统中真正使用的卫星资料大约仅占现有卫星资料的20%。云雨区包含大量与天气系统发生发展密切相关的大气信息,对这部分资料的同化应用成为当前研究的一个重要问题[2]。针对这一问题,当前应用最广且最具代表性的快速辐射传输模式之一——美国开发建立的CRTM (Community Radiative Transfer Model),着重于提高受云和降水影响卫星观测的模拟计算能力。王海军等[3]利用CRTM分析水物质辐射对NOAA16 AMSUA/B各通道卫星亮温模拟计算的影响。刘硕松等[4]比较了RTTOV和CRTM两个快速辐射传输模式的结果。车云飞等[5]研究云信息对反演大气湿度廓线的影响时使用了MonoRTM辐射传输模型正演亮温。CRTM模式的另一优点是能够较好地模拟含云顶在内的不同类型下垫面比辐射率,姚展予等[6]在简化卫星微波遥感云中液态水的反演技术的过程中,提出了逐步逼近法确定地表微波比辐射率。文献[7-10]研究了不同参数对比辐射率的影响。谷松岩等[11]提出在微波波段,当介质从纯水变化为干物质时,介电常数虚部会由80变化到5,而地表微波比辐射率会由0.5变化到0.95。

国内对于CRTM的研究缺乏,且仅着眼于水物质类型,关于云参数对微波亮温模拟鲜见报道。本文针对NOAA-K系列卫星的AMSU-A,研究了云粒子类型、云高以及云厚度等云参数对微波亮温模拟的影响。

1 模式与资料介绍CRTM (V2.1.2) 是美国卫星资料同化联合中心 (JCSDA) 开发建立的一个快速辐射传输模式,目标是实现全天气条件下卫星资料的同化应用,对受云和降水影响卫星观测的模拟计算是其突出特点[12], 该模式已接入中国气象局发展建立的GRAPES_3DVar[13-14]同化系统。考虑到标准大气是反映某地区垂直方向上气温、气压、湿度等近似平均分布的一种模式大气,由权威机构根据大量实测资料制定并颁布,代表性较强,本文试验选取美国标准大气廓线,数据来自于CRTM (图 1)。

|

|

| 图 1. 美国标准大气廓线 Fig 1. American standard atmospheric profiles | |

2 云参数对亮温计算的影响

CRTM对云雨区亮温的模拟计算能力较强,本文主要讨论云粒子类型、云高、云厚度等对亮温计算的影响。试验中设置低云云底位于944.993 hPa,云顶为814.807 hPa;中云云底位于718.163 hPa,云顶为565.285 hPa;高云云底位于366.789 hPa,云顶为253.637 hPa。

2.1 云粒子类型对亮温计算的影响固定云层积分含水量为0.5 kg·m-2,这里含水量指路径积分含水量,非单位体积空气中水凝物粒子的含量。CRTM的计算需输入云滴粒子有效半径,由于缺少云中粒子谱的观测资料和可信的研究方法,通常不考虑云微物理结构,将有效半径定义为常数[1],Petch[15]将冰晶的有效半径取为30。本文参考文献[1],结合实际,设定云水、雪、雨水、云冰、雹和霰粒子的有效半径分别为15, 200, 100, 100, 2300 μm和150 μm。

设水云、雨云和霰云位于840.016~891.679 hPa,雪云和雹云位于565.285~606.847 hPa,冰云位于279.537~307.014 hPa,水云和雨云含水量为0.5 kg·m-2,其他为0.05 kg·m-2。通道1~4及通道15的亮温变化幅度不同,趋势一致,其他通道亮温变化不明显。通道1的亮温变化如图 2所示,受云水和雨水影响的亮温最大,约为270.7 K;受霰粒子影响的亮温次之;受雪和云冰粒子影响的亮温较接近,约为269.3 K;受雹影响的亮温值最小,低于268.3 K。通道1位于微波低频区,该区液态水的发射强于散射,云滴和雨滴的发射较强,使亮温升高,冰、雪、霰的散射作用在低频率段弱,亮温与晴空时的亮温较接近。

|

|

| 图 2. 存在低云时不同云粒子类型下通道1亮温 Fig 2. Brightness temperature of the first channel with different cloud types when low cloud exists | |

受4种固态粒子影响的亮温值差别较明显 (图 2),这是由于雹的有效半径较大 (2300 μm),其他粒子有效半径在200 μm以内,在消光系数、单散射率等相同时,有效半径越大则颗粒越大,对上行辐射的散射能力越强,以致到达卫星处的能量越小。

2.2 云高对亮温计算的影响以云水粒子为例 (图 3),云对亮温的影响体现在通道1~7和通道15,通道8~14亮温几乎不受云的影响。这是由于通道7的峰值高度在250 hPa处,而高云云顶位于253.637 hPa。3种高度的云均位于253.637 hPa以下,较高的通道8~14不存在云,故其亮温不受云高度变化的影响。由于云对亮温的影响主要存在于通道1~7,而通道15为窗区通道,与地面通道类似,所以下面对通道1~7进行讨论。受不同高度云影响,各通道亮温的变化趋势相同,随通道高度的上升,其变化幅度会趋于平缓,这是由云高与权重函数峰值高度的配置所决定。

|

|

| 图 3. 云高不同时的各通道亮温 Fig 3. Channel brightness temperature of different cloud height | |

当仅存在低云、中云、高云时,通道亮温依次减小。图 4a是通道1不同情况下的大气上行辐射,卫星接收到的是最顶层的辐射值。在3类云所在高度处,云层对于辐射的截断作用导致卫星最终接收到的辐射值比晴空下小。图 3中,当存在多种云时,影响亮温的总是较高层云,较低层云对亮温值不产生影响。图 4b分析了这种情况下的大气辐射向上传输过程,当3种云同时存在,低云和中云对于上行辐射有截断,但穿过下层云继续向上的辐射受更高层云的截断,到达卫星的上行辐射值与仅存在高云时的上行辐射值相同。

|

|

| 图 4. 云高不同时通道1上行辐射 (a) 分别存在3种云及晴空条件下,(b) 仅存在高云及存在3种云align="center" Fig 4. Upward radiance of the first channel of different cloud height (a) three-kind cloud and in clear sky, (b) three-kind cloud in the same time with high cloud only | |

2.3 云厚度对亮温计算的影响

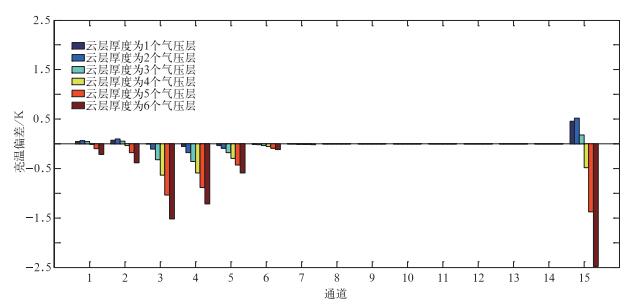

对云参数进行设置时,模式将云参数设置在相应的气压层上,表示该气压层存在云,通过改变设置有云参数的气压层数目控制云层厚度。以云水粒子性质的低云为例,设置含水量为0.1 kg·m-2,控制云底高度不变时,改变模式中表示低云厚度的气压层数,各通道的亮温与晴空时的亮温偏差如图 5所示。云层较薄 (1~3个气压层,气压差约为20~60 hPa) 时,对于权重函数峰值高度低于或略高于云顶的通道 (通道1~3,通道15) 而言,亮温值大于晴空亮温,亮温随云层的增厚而减小。云层厚度为2个气压层时亮温最大,比无云时高近0.5 K (通道15),厚度为1和3个气压层时,(通道1~3,通道15) 亮温比无云时稍高。同时,亮温随云层厚度的增加而递减。其原因主要是云层较薄时,微波能够穿透,云层对下方上行辐射截断作用不明显,下层辐射大部分能够传输至上层;云中水汽的发射产生的辐射对上行辐射有一定贡献,增加了传感器接收的辐射;云层较薄时,下垫面辐射仍能穿过云层为卫星接收到的辐射值增加贡献。

|

|

| 图 5. 控制云底高度不变时改变云厚度的亮温与无云时亮温偏差 Fig 5. Brightness temperature deviation of different thickness of cloud with no cloud given the same cloud bottom | |

3 结论

1) 对不同类型的云粒子而言,受固态粒子性质的云影响的亮温普遍较低,接近晴空状态下的亮温,受液态属性云影响的亮温值较高。

2) 高于云顶的通道,其亮温受云影响很小。低于云顶的通道,其亮温主要取决于云顶温度和发射率。多个高度存在云时,若最上层云较厚,通道亮温只受最上层云影响。

3) 云层变薄,光学厚度减小,云可看作半透明,下垫面和低层大气的辐射可部分透过云层被卫星接收,因此,对权重函数峰值高度低于云层或略高于云顶的通道而言,亮温随云层厚度的变化明显。当通道的权重函数峰值高度远高于云顶时,测到辐亮度与晴空大气相差不大,云层厚度变化对于其亮温模拟的结果影响很小。

致谢 本工作得到国家卫星气象中心研究所马刚的大力支持,在此表示感谢!| [1] | 董佩明, 王海军, 韩威, 等. 水物质对云雨区卫星微波观测模拟影响. 应用气象学报, 2009, 20, (6): 682–691. DOI:10.11898/1001-7313.20090605 |

| [2] | 任强, 董佩明, 薛纪善. 台风数值预报中受云影响微波卫星资料的同化试验. 应用气象学报, 2009, 20, (2): 137–146. DOI:10.11898/1001-7313.20090202 |

| [3] | 王海军, 周睿, 严冬, 等. 水物质辐射效应对卫星观测模拟误差的影响分析. 气象与减灾研究, 2009, 32, (1): 57–62. |

| [4] | 刘硕松, 董佩明, 韩威, 张文军, 等. RTTOV和CRTM对"罗莎"台风卫星微波观测的模拟研究与比较. 气象学报, 2012, 70, (3): 585–597. DOI:10.11676/qxxb2012.048 |

| [5] | 车云飞, 马舒庆, 杨玲, 等. 云对地基微波辐射计反演湿度廓线的影响. 应用气象学报, 2015, 26, (2): 193–202. DOI:10.11898/1001-7313.20150207 |

| [6] | 姚展予, 李万彪, 朱元竞, 等. 用TRMM卫星微波成像仪遥感云中液态水. 应用气象学报, 2003, 14, (增刊Ⅰ): 19–25. |

| [7] | Nerry F, Labed J, Stoll M P. Spectral properties of land surface in the thermal infrared, Ⅰ.laboratory measurements of absolute spectral emissivity signatures. J Geophys Res, 1999, 95, (B5): 7027–7044. |

| [8] | Hook S J, Gabell G A. A comparison of techniques for extracting emissivity information from thermal infrared data for geological studies. Remote Sens Environ, 1992, 42: 123–135. DOI:10.1016/0034-4257(92)90096-3 |

| [9] | Salisbury J W, Daria D M. Emissivity of terrestrial materials in the 8~14 atmospheric windows. Remote Sens Environ, 1992, 42: 83–110. DOI:10.1016/0034-4257(92)90092-X |

| [10] | Rubio E, Caselles V, Badenas C. Emissivity measurements of several soils and vegetation types in the 8~14 wave band:Analysis of two field methods. Remote Sens Environ, 1997, 59: 490–521. DOI:10.1016/S0034-4257(96)00123-X |

| [11] | 谷松岩, 邱红, 冉茂农, 等. 用星载先进微波探测器 (AMSU) 资料开展区域地表洪涝分类监测. 应用气象学报, 2003, 14, (1): 8–16. |

| [12] | Weng F, Han Y, Paul Van Delst, et al. JCSDA Community Radiative Transfer Model (CRTM) Proceedings of 14th International TOVS Study Conference. Beijing, 2005. |

| [13] | Dong P, Liu Z, Xue J, et al. The Use of ATOVS Microwave Data in the Grapes-3Dvar System Proceedings of the 14th International TOVS Study Conference. Beijing, 2005. |

| [14] | 薛纪善. 新世纪初我国数值天气预报的科技创新研究. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 602–609. |

| [15] | Petch J C. Improved radiative transfer calculations from information provided by bulk microphysical schemes. J Atmos Sci, 1998, 49: 1846–1858. |

2016, 27 (3): 380-384

2016, 27 (3): 380-384