相对湿度是揭示空气中水汽变化的重要气象要素,对于天气预报中雾的生成和是否有降水、大气折射率计算等至关重要。自2012年4月1日起,进行了几十年的相对湿度等常规气象要素的人工观测被自动观测取代,我国2300多个地面气象站全部采用自动气象观测系统,全国仅保留了8个国家基准气候站的人工观测。自动气象站的观测原理、观测方法与人工观测相比均发生了很大变化。观测系统的变化导致观测结果之间的差异不可避免,而这种差异会造成气候趋势演变以及极端天气事件分析的误差甚至错误,所以将这两种系统取得的观测资料进行比对非常必要。

对于自动观测与人工观测的差异分析,国外已进行了大量研究[1-3]。结果表明,自动观测替代人工观测后,观测数据存在差异。美国自20世纪80年代末开始布设的自动地面观测系统,与人工观测资料有明显差异。在国内,对观测系统发生变化而引起的气象参数观测结果的差异进行了大量研究[4-9], 如气温[10-12]、降水[13]等,但对较大样本量相对湿度的比对分析较少。曾英等[14]、苑跃等[15]分别对陕西省和四川省的相对湿度自动观测与人工观测进行比对分析,结果表明:自动观测相对湿度的日平均值比人工观测偏低近3%。余君等[16]对全国17个站2005年自动观测与人工观测相对湿度进行比对分析,结果表明:自动观测结果存在偏干现象,年平均在3.5%左右。

为了解人工观测相对湿度与仪器观测结果间的差异,本文对保留人工观测的8个国家基准气候站2007—2013年的比对观测资料进行研究、评估和总结,揭示两种观测技术体制观测资料的可比较性及自动观测资料的稳定性。

1 资料和方法 1.1 资料长期保留人工器测观测任务的8个国家基准气候站近7年 (2007—2013年) 自动观测与人工观测资料。人工观测2007年1月—2012年3月为正点观测,2012年4月—2013年12月为02:00(北京时,下同),08:00,14:00,20:00 4次观测数据。8个国家基准气候站分别为银川 (53614)、阿勒泰 (51076)、格尔木 (52818)、长春 (54161)、张北 (53399)、寿县 (58215)、贵阳 (57816) 和电白 (59664)(图 1)。自动观测气温、湿度资料以1 min平均值为瞬时值,本次比对使用整点自动观测数据为1 min瞬时值。

|

|

| 图 1. 长期保留人工观测的8个国家基准气候站分布 Fig 1. Distribution of eight national reference climatological stations which retained long-term manual observation | |

1.2 方法

以人工观测资料为参考,进行不同环境条件下两种观测数据的比对,统计两者之间年、月、季的误差变化情况和数值差异。采用系统偏差和标准偏差进行评估,并进行显著性检验。

对于人工观测,《地面气象观测规范》[17]中规定百叶箱干湿表在气温-10℃~0℃时溶冰观测,气温低于-10℃时换用毛发湿度表 (计)。气温低于0℃时的湿度观测可能存在较大误差。

2007—2013年自动气象站均采用芬兰Vaisala湿敏电容湿度传感器观测相对湿度,其中,电白、银川站使用的是HMP155温湿传感器,阿勒泰、寿县、贵阳、格尔木、张北、长春站使用的是HMP45D温湿传感器;人工相对湿度观测,-10℃及以上采用百叶箱干湿表,气温低于-10℃时换用毛发湿度表 (计),各站均按规定每两年在汛期前对观测仪器和传感器进行1次检定或校准,并视情况更换。

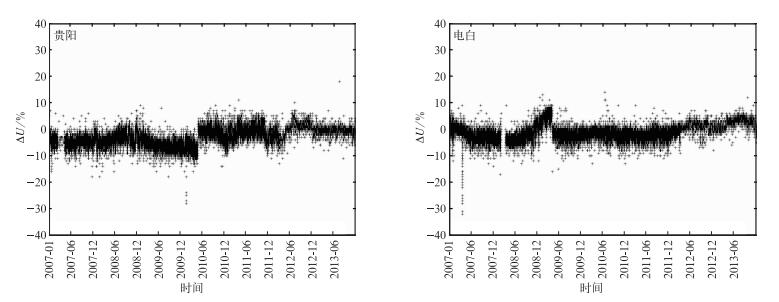

2 资料预处理为了更好地开展后续资料分析工作,首先通过对原始资料的时间序列变化情况的研究,了解观测质量。对8个站2007年1月1日—2013年12月31日分别进行自动观测与人工观测相对湿度差值分析,其中,贵阳 (2010年5月)、电白 (2008年4月和2009年5月) 在时间序列图上存在跳变 (图 2所示)。这是仪器设备更换造成的,其余站具有较好的时间序列一致性。

|

|

| 图 2. 2007年1月1日—2013年12月31日自动观测与人工观测相对湿度差值序列 Fig 2. The difference between automatically-observed and manually-observed relative humidity from 1 Jan 2007 to 31 Dec 2013 | |

为进一步了解自动观测与人工观测相对湿度的关系,本研究对2007年1月1日—2013年12月31日自动观测与人工观测相对湿度资料 (气温不低于0℃) 进行拟合。结果表明:8个站的自动观测与人工观测相对湿度具有较好的相关性,相关系数为0.97~0.99;长春、银川、格尔木站的自动观测与人工观测相对湿度在低于30%时离散较大,贵阳、电白、寿县站的自动观测与人工观测相对湿度在不小于90%时离散较大,阿勒泰站的自动观测和人工观测相对湿度在40%~70%时离散较大。

总体来看,8个站自动观测与人工观测相对湿度相关性较好,具有可比较性;同时,两种观测数据也有一定的离散性,且有少量数据偏离拟合直线较远,可能是人为因素或仪器故障等原因造成的异常值,需要在数据分析之前剔除。

经检验,各站相对湿度差值频率分布呈近似正态分布,因此,比对分析前采用3σ原则[18]对异常值进行剔除。8个站总样本量为285590个,各站剔除样本量 (比率) 分别是寿县796(1.83%)、贵阳129(0.29%)、长春324(1.10%)、张北150(0.53%)、格尔木218(0.77%)、电白1180(2.50%)、银川251(0.71%)、阿勒泰267(0.91%)。

3 气温不低于0℃时相对湿度比对分析本研究通过统计不同湿度、气温 (不低于0℃)、风速条件下的自动观测与人工观测相对湿度的比对差值,及其年、月、季的变化情况,分析造成自动观测与人工观测相对湿度差异的原因。由图 2可知,电白 (2008年4月和2009年5月)、贵阳 (2010年5月) 的时间序列存在明显的跳变,所以在统计分析时进行分段处理。其中,贵阳 (时段1) 代表2007年1月1日—2010年5月27日,贵阳 (时段2) 代表2010年5月28日—2013年12月31日;电白 (时段1) 代表2007年1月1日—2008年4月9日及2009年5月4日—2013年12月31日,电白 (时段2) 代表 2008年4月10日—2009年5月3日。

3.1 高、低湿条件下的比对分析分别统计低湿条件下 (UM≤80%)、高湿条件下 (UM>80%) 的样本量、系统偏差和标准偏差,并采用t统计量[19]对系统偏差进行显著性检验。标准偏差

|

(1) |

式 (1) 中,

|

|

表 1 高低湿比对差值统计结果 Table 1 Statistic results of the difference between high and low humidity |

对8个站资料的分析结果表明:①各站在各种条件下比对差值的系统偏差为-5.69%~-0.34%,标准偏差为2.02%~3.79%;从8个站自动观测与人工观测相对湿度比对差值的总系统偏差看,其值为负数,即自动观测相对湿度偏低。对系统偏差的显著性检验结果表明,当α=0.05时,除张北站总体和低湿情况、以及贵阳 (时段2) 低湿情况下未通过显著性检验外,其余站均通过显著性检验。说明自动观测相对湿度因其传感器特性所致与人工观测之间有系统性偏低现象。②张北站自动观测和人工观测相对湿度偏差最小,阿勒泰站自动观测和人工观测相对湿度偏差最大。③高湿 (相对湿度大于80%) 时,贵阳 (时段1) 和阿勒泰站的系统偏差超过相对湿度观测最大允许误差的指标要求 (±5%)[20];低湿 (相对湿度不大于80%) 时,贵阳 (时段1)、寿县、阿勒泰的系统偏差也超过最大允许误差的指标 (±3%),其余站均符合指标要求。由于人工观测也存在一定误差,所以对个别站偏差较大的问题还需进一步研究。

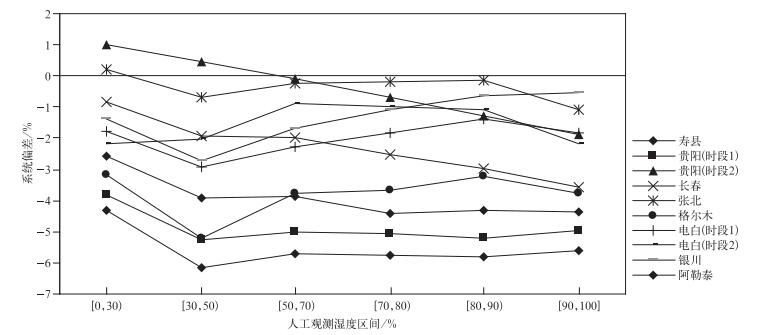

3.2 湿度分段比对分析为了进一步研究相对湿度的大小对自动和人工观测差异的影响,根据人工观测资料将湿度分为6段进行统计:[0,30%), [30%,50%),[50%,70%), [70%,80%), [80%,90%), [90%,100%],结果如图 3所示。

|

|

| 图 3. 湿度分段系统偏差 Fig 3. Humidity segmentation system error | |

由图 3可以看出, 湿度低于30%时两种观测的偏差较小;相对湿度在[30%,50%) 时各站自动观测与人工观测的偏差增大,系统偏差大多在-6.13%~0.44%;相对湿度高于50%时,系统偏差未见明显变化规律。显著性检验的结果表明,当α=0.05时,各站不同相对湿度分段情况下的样本序列有92%通过显著性检验。

3.3 不同风速条件的分段比对分析干湿表对相对湿度的观测会受到周围环境风速的影响。实际应用中,在观测条件下的水汽压e′根据半经验干湿表公式计算:

|

(2) |

式 (2) 中,e′w是在气压为p、湿球温度为tw时相对于纯水水平面或纯冰水平面的饱和水汽压,p是大气压强,t是干球温度,A是干湿表系数,湿球上为水和冰时其值不同。干湿表系数A还取决于干湿表 (特别是湿球系统) 的设计,取决于流过湿球的气流速率 (称为通风速度)。在通风速度较低时,A受通风速度影响显著。而在通风速度为3~5 m·s-1(对常规尺度的温度表而言) 或更高时,A实质上不再随通风速度而变化[21]。

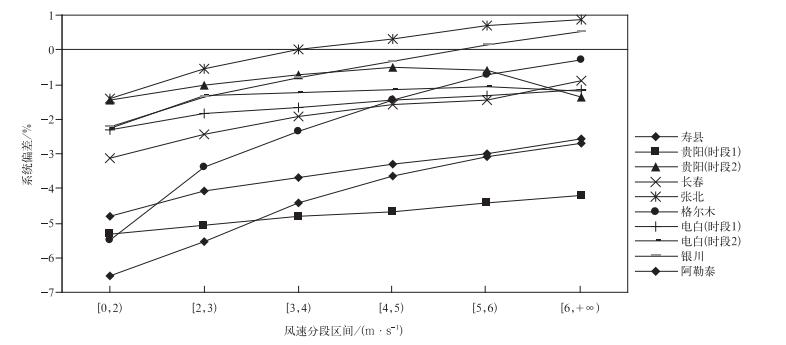

为了分析风速对湿度观测的影响,将风速分为6段,分别是[0,2 m·s-1),[2 m·s-1,3 m·s-1),[3 m·s-1,4 m·s-1),[4 m·s-1,5 m·s-1),[5 m·s-1,6 m·s-1),[6 m·s-1,+∞),统计不同风速下自动观测与人工观测相对湿度系统偏差情况,结果如图 4所示。

|

|

| 图 4. 风速分段系统偏差 Fig 4. Wind speed segmentation system error | |

图 4显示,在低风速下自动观测和人工观测相对湿度系统偏差较大;除贵阳 (时段2) 外的其余站,随着风速增大,自动观测与人工观测偏差逐渐减小,各站系统偏差变化幅度为1.12%~5.22%。显著性检验结果表明,当α=0.05时,所有台站在风速为[0,2 m·s-1) 范围内均通过显著性检验,随着风速增大,各站未通过检验的情况逐渐增多,说明在低风速下两类观测的偏差显著。

分析可能造成低风速下自动观测与人工观测偏差较大的原因:本研究的8个站人工观测均为百叶箱干湿表,箱体削弱了外界自然风的作用。所以,在周围空气流动不畅的情况下,干湿表湿球水分蒸发受阻,空气湿度的观测偏高是正常现象。另外,风速很小时,由于A处于不稳定段,其观测结果也极不稳定,风速稍有波动会造成较大误差。

3.4 不同气温条件的分段比对分析湿敏电容传感器是根据空气湿度变化引起两极板间介质材料的介电常数变化测量湿度的。但环境温度的变化也会引起介质材料介电常数的变化,从而给湿度测量结果带来附加误差。定量测出环境温度变化对湿度传感器测量值的影响,是湿度传感器研发和气象观测人员最为关心的问题。尽管在实际测量时,湿度的测量结果进行温度修正,但修正并不完善。

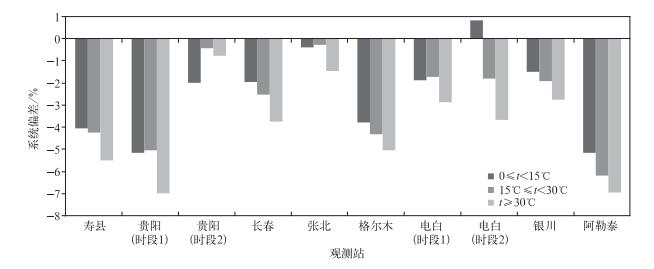

为了研究气温变化对自动观测和人工观测相对湿度差异的影响,本试验气温分为0℃≤t<15℃,15℃≤t<30℃,t≥30℃ 3段,统计不同气温下自动观测与人工观测相对湿度差值的系统偏差和标准偏差,结果如图 5所示。

|

|

| 图 5. 不同气温条件下两种观测相对湿度差值 Fig 5. Difference of the relative humidity measured by two observation instruments under different temperatures | |

由图 5可知,随着气温的升高,自动观测与人工观测相对湿度偏差的绝对值有逐渐增大的趋势 (贵阳 (时段2) 除外)。气温在0℃≤t<15℃与15℃≤t<30℃这两段差异不明显,气温从15~30℃升为30℃以上时,自动观测与人工观测相对湿度的偏差明显增大,增大幅度约为2%。说明高温环境会对相对湿度的观测造成影响,且随着温度升高自动观测偏干现象越明显。显著性检验结果表明,当α=0.05时,各站在不同气温分段条件下有80%的样本序列通过显著性检验。

3.5 时间差异和系统偏差日变化为了研究两类观测在时间滞后上的差异,统计了8个站2007年1月1日—2012年3月31日的自动观测和人工观测相对湿度小时数据的日变化情况 (由于2012年4月1日之后每日仅4个时次观测,可能给逐时结果带来偏差,未用于该项统计),结果显示:两类观测的时间同步性较好,未有明显的时间滞后差异;自动观测相对湿度偏低于人工观测;每日相对湿度变化呈单峰单谷型,清晨06:00左右相对湿度最高,下午15:00左右相对湿度最低。

对自动观测与人工观测相对湿度的系统偏差进行日变化分析,结果显示:下午相对湿度低时,自动观测和人工观测差值更趋近于0,即系统偏差均较小。清晨相对湿度较高时,分两种情况:①气候湿润地区的站点 (寿县、贵阳、长春、张北),其相对湿度的日平均值最高超过75%,这些站在清晨高湿时,自动观测和人工观测偏差也较大,且自动观测偏干,电白站除外。②气候干燥地区的站点 (格尔木、银川、阿勒泰) 相对湿度的日平均值最高均低于70%以下,这些站在清晨时自动观测与人工观测偏差没有明显增大。其原因可能是因为气候湿润地区的站中午过后随着辐射增强湿度降低,相对湿度低于30%的样本量增加,根据3.2节的分析结果两种观测的偏差变小。

3.6 不同季节湿度差值日变化按照气象上常用的季节划分方式,将3—5月、6—8月、9—11月、12月—次年2月划分为春、夏、秋、冬四季,统计不同季节湿度差值日变化情况。为避免冬季样本过少,统计时包含了气温低于0℃的百叶箱干湿表数据。由于寿县、贵阳、电白、格尔木、银川站气温低于-10℃的样本量较少,甚至为零,而阿勒泰、张北、长春站有较多低于-10℃的样本,毛发湿度表的观测可能导致这些站冬季不同的变化规律。因此,对于冬季日变化曲线应按低温样本量的多少将站点分两类进行讨论。

统计结果表明:①夏季自动观测与人工观测相对湿度比对差值变化幅度大于春季和秋季,即夏季两种观测数据的偏差最大。分析其原因可能是由于湿敏电容夏季容易长期处于高湿状态,会对观测造成一定影响。②冬季气温低于-10℃、样本较少的站 (银川、格尔木、寿县、电白、贵阳) 自动观测与人工观测相对湿度比对差值幅度小于其余季节 (贵阳 (时段2) 除外),即冬季两种观测数据的偏差相比其余季节最小;而气温低于-10℃样本较多的站 (阿勒泰、张北、长春),冬季系统偏差的日变化呈单谷型,且变化幅度较大,在中午前后两种观测数据的偏差最大。说明毛发湿度表的相对湿度观测可能存在较大误差。

4 气温低于0℃时相对湿度比对分析由于《地面气象观测规范》[17]规定百叶箱干湿表在气温为-10℃~0℃时溶冰观测,气温低于-10℃时换用毛发湿度表,气温低于0℃的湿度观测可能存在较大误差,所以单独对气温低于0℃以下时相对湿度资料进行分析。电白站没有气温低于0℃的样本,所以未对该站进行统计。

通过对2007年1月1日—2013年12月31日气温低于0℃时,自动观测与人工观测相对湿度散点拟合,得出各站的自动观测与人工观测相对湿度具有较好的相关性,相关系数为0.93~0.99;阿勒泰站样本分布较为离散;贵阳、寿县站气温低于0℃的样本较少。

4.1 高、低湿条件下的比对分析分别统计气温低于0℃时,低湿条件下 (UM≤80%)、高湿条件下 (UM>80%) 的样本量、系统偏差、标准偏差,结果见表 2。

|

|

表 2 高、低湿比对差值统计结果 (t < 0℃) Table 2 Statistical results of the difference between high and low humidity (t < 0℃) |

气温低于0℃时,高、低湿比对差值的统计结果表明:①各试验站点比对差值系统偏差为-5.11%~-0.1%,对系统偏差进行显著性检验,当α=0.05时,除了银川站总体样本、高湿、低湿样本均未通过检验,其余站点均通过检验,说明自动观测显著偏低;②各站系统偏差均符合相对湿度的允许误差指标要求 (低湿时,±3%;高湿时,±5%),贵阳、阿勒泰低湿情况除外。银川站自动观测与人工观测相对湿度偏差最小,阿勒泰站自动观测与人工观测偏差最大。③寿县、长春、张北、银川站,高湿时比对差值的系统偏差比低湿时小;贵阳、格尔木、阿勒泰站高湿时比对差值的系统偏差比低湿时大。

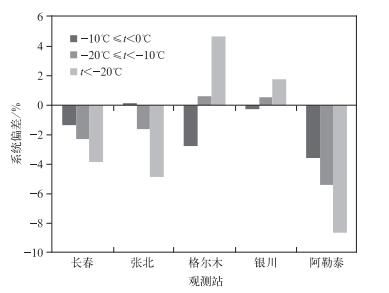

4.2 不同气温条件分段比对将气温分为-10℃≤t<0℃,-20℃≤t<-10℃,t<-20℃ 3段,统计不同气温下自动观测与人工观测相对湿度差值的系统偏差,结果如图 6所示。

|

|

| 图 6. 不同气温下两种观测测得的相对湿度差值的系统偏差 Fig 6. Difference of the relative humidity measured by two observation instruments under different temperatures | |

由图 6可知,气温低于0℃时,各站的系统偏差有正有负,这与气温高于0℃时的变化规律有所不同;随着气温降低,自动观测与人工观测系统偏差逐渐偏离零点;气温在-10℃≤t<0℃与-20℃≤t<-10℃两段差异不明显,气温降至-20℃以下时,自动观测与人工观测相对湿度系统偏差的绝对值明显增大。说明低温的环境会对相对湿度观测造成影响。当α=0.05时,各站在不同气温分段条件下有60%的样本序列通过显著性检验。

4.3 时间差异和系统偏差日变化为了分析自动观测和毛发湿度表观测在时间滞后上的差异,统计了2007年1月1—2012年3月31日气温低于-10℃时阿勒泰、张北、长春、银川4个站 (由于电白、寿县、贵阳、格尔木气温低于-10℃的样本较少甚至为零,无法绘制完整的日变化图) 自动观测与人工观测相对湿度的日变化情况。结果显示:毛发湿度表观测相对湿度的日最小值出现时间与自动观测相比存在滞后,约滞后1~2 h;自动观测和毛发湿度表观测的日最大值较为接近。除银川站两类观测较为接近,其余站点自动观测相对湿度偏低于毛发湿度表观测。

同时,还进行了系统偏差日变化分析。由4.2节可知,气温低于0℃时,相对湿度的观测偏差随气温的降低而增加,该规律与毛发湿度表的测量误差相一致[22]。为进一步了解毛发湿度表的观测特性,分析阿勒泰、张北、长春、银川4个站的系统偏差的日变化,并与自动观测气温的日变化进行比较。结果显示,气温低于-10℃时自动观测与毛发湿度观测差值呈单谷型日变化,中午12:00前后两种观测偏差最大。分析其原因,用毛发湿度表 (湿度计同) 测湿时,为了获得较正确的湿度记录,毛发湿度表的读数须用订正图法加以订正[17],而毛发湿度表的系统偏差与制作订正图时的温度有关[22]。各站制作的订正图较接近于低温使用条件,但各站气温在12:00前后迅速升高,订正图不再适用,使毛发湿度表测量值偏高,因此,日变化呈现单谷波形。

5 结论和讨论通过选取在统一观测场、具有不同感应仪器的两种地面相对湿度观测系统 (自动站观测与人工观测) 所获取的全年平行观测的相对湿度数据进行统计分析,得到如下主要结论:

1) 自动观测相对湿度系统性低于人工观测,且随着湿度的增加,两者的系统偏差增大。两者系统偏差为-5.69%~-0.1%,标准偏差为2.02%~4.71%。

2) 两类观测小时资料未见明显的时间差异;自动观测与人工观测相对湿度偏差清晨相对湿度较高时,高湿地区站点偏差较大,下午相对湿度低时,偏差较小;夏季自动观测与人工相对湿度偏差最大。

3) 自动观测与人工观测相对湿度偏差与风速有关。当气温不低于0℃时,在低风速 (低于3 m·s-1) 时偏差较大,随着风速增大,两者偏差逐渐减小,减小幅度为1.12%~5.22%。这是由于人工观测使用的百叶箱干湿表,在通风速度较小时,干湿表系数受通风速度影响显著,而湿度计采用固定的干湿表系数造成的。

4) 气温对相对湿度观测有一定影响。气温低于30℃时,自动观测与人工观测相对湿度偏差不明显,气温升为30℃以上时,自动观测与人工观测相对湿度偏差明显增大,增大幅度约为2%,且随着温度升高自动观测偏干现象越明显;气温降至-20℃以下时,自动观测与人工观测相对湿度偏差也明显增大。

本研究所用资料来自8个国家基准气候站,百叶箱干湿表、毛发湿度表测量相对湿度自身存在一些问题,湿敏电容的测量性能亦尚有不足之处,关于仪器情况的背景资料也较难完全掌握。因此,本研究所得出的结论尚不够全面,存在一定局限性。建议做好对湿敏电容的维护和定期检定,对湿敏电容在低温下性能需进行深入测试和试验。

致谢 感谢国家气象信息中心资料室为本研究提供的资料,感谢安徽省寿县气象局凌新峰为本论文提供原始资料和建议。| [1] | Wendland W M, Armstrong W. Comparison of maximum-minimum resistance and liquid-in-glass thermometer records. J Atmos Ocean Tech, 1993, 10: 233–237. DOI:10.1175/1520-0426(1993)010<0233:COMRAL>2.0.CO;2 |

| [2] | Quayle G, Easterling D R, Karl T R, et al. Effects of recent thermometer changes in the cooperative station network. Bull Amer Meteor Soc, 1991, 72: 1718–1723. DOI:10.1175/1520-0477(1991)072<1718:EORTCI>2.0.CO;2 |

| [3] | Guttman R N B, Baker C B. Exploratory analysis of the difference between temperature observations recorded by ASOS and conventional methods. Bull Amer Meteor Soc, 1996, 77: 2865–2873. DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<2865:EAOTDB>2.0.CO;2 |

| [4] | 胡玉峰. 自动与人工观测数据的差异. 应用气象学报, 2004, 15, (6): 719–726. |

| [5] | 王颖, 刘小宁, 鞠晓慧. 自动观测与人工观测差异的初步分析. 应用气象学报, 2007, 18, (6): 849–855. DOI:10.11898/1001-7313.200706128 |

| [6] | 连志鸾. 自动站与人工站观测记录的差异分析. 气象, 2005, 31, (3): 48–52. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2005.03.011 |

| [7] | 刘小宁, 任芝花. 地面气象资料质量控制方法研究概述. 气象科技, 2006, 33, (3): 199–203. |

| [8] | 罗树如, 胡玉峰, 刘钧, 等. 自动气象站综合探测网的构建. 气象科技, 2006, 34, (2): 184–187. |

| [9] | 任芝花, 余予, 邹凤玲, 等. 部分地面要素历史基础气象资料质量检测. 应用气象学报, 2006, 17, (1): 107–112. DOI:10.11898/1001-7313.20060101 |

| [10] | 王颖, 刘小宁. 自动站与人工观测气温的对比分析. 应用气象学报, 2002, 13, (6): 741–748. |

| [11] | 刘小宁, 任芝花, 王颖. 自动观测与人工观测地面温度的差异及其分析. 应用气象学报, 2008, 19, (5): 554–563. DOI:10.11898/1001-7313.20080506 |

| [12] | 杨志彪, 李中华, 何菊. 自动气象站温湿度传感器更换的影响评估. 应用气象学报, 2014, 25, (2): 135–142. DOI:10.11898/1001-7313.20140202 |

| [13] | 任芝花, 李伟, 雷勇, 等. 降水测量对比试验及其主要结果. 气象, 2007, 33, (10): 96–101. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2007.10.014 |

| [14] | 曾英, 陈高峰, 任芝花, 等. 陕西自动观测与人工观测相对湿度差异分析. 陕西气象, 2010, (4): 18–21. |

| [15] | 苑跃, 赵晓莉, 王小兰, 等. 相对湿度自动与人工观测的差异分析. 气象, 2010, 36, (2): 102–108. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.02.015 |

| [16] | 余君, 牟容. 自动站与人工站相对湿度观测结果的差异及原因分析. 气象, 2008, 34, (12): 96–102. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.12.013 |

| [17] | 中国气象局. 地面气象观测规范. 北京: 气象出版社, 2003: 42–44. |

| [18] | 费业泰. 误差理论与数据处理. 北京: 机械工业出版社, 1987: 44–45. |

| [19] | 黄嘉佑. 气象统计分析与预报方法. 北京: 气象出版社, 2004: 19. |

| [20] | 中国气象局. 新型自动气象 (气候) 站功能规格书 (业务试用版). 2012: 26. |

| [21] | 中国气象局. 仪器和观测方法指南. (第六版). 北京: 气象出版社, 2004: 59. |

| [22] | 杨健, 张玉存, 宋志刚. 湿度测量体制历史和现状分析及建议. 气象水文海洋仪器, 2009, 26, (2): 17–23. |

2016, 27 (3): 370-379

2016, 27 (3): 370-379