2. 中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京 100081;

3. 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京 210044

2. State Key Laboratory of Severe Weather, Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081;

3. Collaborative Innovation Center of Meteorological Disaster Forecast, Early-warning and Assessment, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing 210044

东北地区是我国重要的玉米产区,玉米播种面积约占全国的28%,产量约占全国的30%,在国家粮食安全生产中的地位举足轻重。但由于地处中高纬度地区,生长季内热量不足且变化不稳定,约每3~5年发生1次低温冷害,影响玉米出苗、拔节、开花、灌浆,最终造成减产。历史记录表明,1969,1976,1986,1992年和2002年等冷害年里,玉米减产15%以上。

为了降低冷害对东北地区玉米生产的威胁,减少产量损失,人们在东北地区冷害诊断、监测、预报、热量资源变化等方面开展了很多研究[1-5]。尤其近年来,随着自然灾害风险评估体系、方法及评价模型的发展[6-11],应用各种冷害指标、模型开展东北地区玉米冷害风险区划与评估,为玉米冷害防御提供了有益参考。马树庆等[12]基于5—9月平均温度之和的距平进行灾损分区,蔡菁菁等[13]基于热量指数进行冷害风险性评价,高晓容等[14]选取积温、低于16℃或18℃日数、日照低于3 h日数等作为冷害指标开展玉米各个生育阶段冷害风险评估。以上研究采用的冷害指标或基于农业气候统计,或基于农作物三基点温度,本文考虑农作物遭受冷害的根本原因是环境温度低于冷害致害温度,因此,借鉴郭建平等[15]建立玉米热量指数的思路,基于玉米不同生长发育阶段的低温致害温度提出寒积温概念和计算方法,并在年寒积温距平指标的基础上,以冷害危险度、承灾体脆弱度和暴露度3个因子构建风险评估模型及评估指标体系,应用层次分析法 (AHP)、熵权法和综合赋权法对评估体系中的各因子赋予权重,基于地理信息系统 (GIS) 构建冷害风险评估模型,开展东北地区玉米冷害风险评估,以期为合理规划东北地区玉米产业布局以及科学制定冷害防御对策提供参考。

1 资料与冷害指标 1.1 资料1961—2012年东北地区 (包括黑龙江省、吉林省和辽宁省)70个气象站逐日平均气温数据来自中国气象局,1981—2012年东北地区玉米生长发育期资料来自东北地区各农业气象试验站观测簿。1961—2012年东北地区各县玉米种植面积、产量数据来自各省统计年鉴。数字高程模型 (DEM) 数据取自国家1:25万基础地理数据库。

1.2 冷害指标 1.2.1 寒积温在农作物生长发育期内,当环境日平均温度低于冷害致害温度时,作物就遭受冷害,此时将二者之差定义为日寒积温 (TCA,单位:℃):

|

(1) |

式 (1) 中,TCA为日寒积温,t为环境日平均温度,T为冷害致害温度, 可知,TCA为负值,其值越小,冷害越严重。冷害致害温度与农作物生长发育的下限温度有所区别,下限温度是指在该温度条件下, 农作物停止生长发育或者死亡;而致害温度则是指在该温度条件下, 农作物生长发育受到明显影响,其值高于下限温度。低温对玉米生长发育、产量的影响方面的研究较多,而冷害致害温度方面的报道比较少见。李少昆[16]将玉米各生育阶段生育速度下降60%的温度作为冷害指标,分别为苗期15℃,拔节期17℃,开花期18℃,灌浆期16℃。本文亦将这些指标作为玉米各个生长发育阶段的冷害指标。乳熟期以后,产量形成的主要阶段基本结束,此后对温度的敏感性较弱,因此,对乳熟—成熟阶段的冷害不予考虑。

将玉米的一个生长季划分成苗期、拔节期、开花期和灌浆期4个生育阶段,每个生育阶段的寒积温是该生育阶段内逐日寒积温的累加,各生育阶段的寒积温之和为年寒积温。由于同样强度的冷害对不同生育阶段的影响并不相同,因此,各生育阶段的寒积温需要按照一定的权重进行累加,即年寒积温 (S) 为

|

(2) |

式 (2) 中,S为年寒积温,TCAi为第i个生育阶段的寒积温,αi为第i个生育阶段寒积温的权重系数,TCAi,j为第i个生育阶段第j日的寒积温,n为第i个生育阶段内温度低于冷害致害温度的日数。

冷害对各生育阶段的直接影响呈现的形式不一,如苗期冷害造成苗弱、苗小,灌浆期冷害造成干物质积累减缓等,但间接的、最终的影响是产量水平。因此,采取相关系数法计算权重系数:将玉米各生育阶段的寒积温分别与玉米单产进行相关分析,并将相关系数作归一化处理,处理结果即为寒积温在各个生育阶段的权重系数αi(表 1)。

|

|

表 1 玉米各生育阶段的致害温度和寒积温权重系数 Table 1 Damage inflicted temperatures and weight coefficient of TCA in each growing period of maize |

1.2.2 年平均寒积温及玉米冷害指标

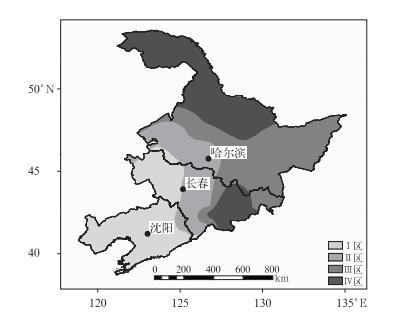

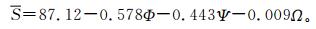

由寒积温定义可知,年平均寒积温 (1981—2010年) 反映了一个地区玉米冷害的平均状况。利用自然断点法,将年平均寒积温划分成4个等级,并据此将东北地区分成4个玉米冷害区 (图 1):Ⅰ区年平均寒积温为-7~-1℃,冷害最轻,主要包括辽宁省大部、吉林省西北部;Ⅱ区年平均寒积温为-13~-7℃,冷害较轻,主要包括吉林省中部、黑龙江省西部;Ⅲ区年平均寒积温为-20~-13℃,冷害较重,主要包括吉林省中部和东部的局部、黑龙江省中部和东部;Ⅳ区年平均寒积温为-66~-20℃,冷害最重,主要包括黑龙江省北部、吉林省东南部长白山地区。

|

|

| 图 1. 东北地区年平均寒积温分区 Fig 1. Mean of TCA in Northeast China | |

年寒积温距平 (ΔS) 是某年寒积温 (S) 与年平均寒积温 (

|

(3) |

应用历史统计法确定各冷害区的年寒积温距平指标:首先,将年寒积温小于0的年份均视为发生冷害的年份,并采用K平均值聚类方法将这些年份分成无冷害影响年、一般冷害年、严重冷害年;其次,根据玉米减产率把冷害年分成一般冷害年 (减产率为5%~15%) 和严重冷害年 (减产率大于15%);第3步,将这两种方法划分的年型作对比,并进行调整和验证,确定各冷害区的年寒积温距平指标 (表 2)。

|

|

表 2 各玉米冷害区年寒积温距平指标 (单位:℃) Table 2 Index of annual anomaly of TCA in each region (unit:℃) |

2 东北玉米冷害风险评估模型

联合国开发计划署 (United Nations Development Programme,UNDP) 定义灾害风险为灾害危险度与承灾体脆弱度乘积[17]。对于遭受灾害影响的物理目标,暴露在外的范围越大,受灾潜在风险越高。因此,玉米冷害风险由冷害危险度、承灾体脆弱度和承灾体暴露度3个因素决定,三者乘积即冷害风险指数

|

(4) |

式 (4) 中,H为冷害危险度,V为脆弱度,E为暴露度,且各自先进行了归一化处理。

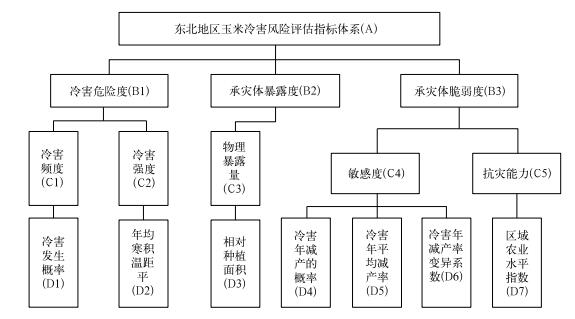

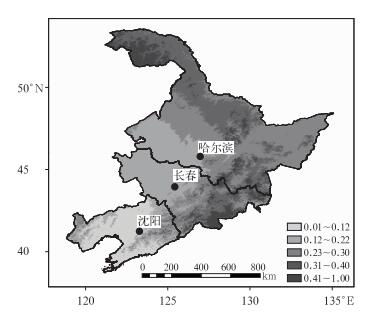

由此,构建东北地区玉米冷害风险评估指标体系,评价指标包括冷害发生概率、年均寒积温距平、相对种植面积、冷害年减产的概率、冷害年平均减产率、冷害年减产率变异系数、区域农业水平指数 (图 2)。

|

|

| 图 2. 东北地区玉米冷害风险评估指标体系 Fig 2. Risk assessment index system of maize chilling injury in Northeast China | |

在该指标体系中,B1,B2,B3之间为乘积关系,C1,C2之间为乘积关系,只需要确定C4,C5对B3的权重,D4,D5,D6对C4的权重。利用AHP法[18],得到D4,D5,D6的权重系数分别为0.4928,0.3001,0.2071。

3 结果分析 3.1 冷害危险度评估自然灾害致灾风险可由灾害强度h、发生概率U决定。玉米冷害的危险度为一般冷害和严重冷害危险度加权累积,记为

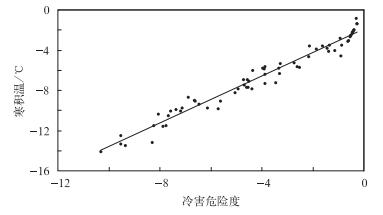

年平均寒积温反映了某地冷害的多年平均状况,冷害危险度和年均寒积温可能存在一定关系。由冷害危险度与年平均寒积温关系散点图 (图 3) 可见,冷害危险度与年平均寒积温的回归关系显著,决定系数为0.9658,达到0.01显著性水平 (n=69),回归方程为

|

|

| 图 3. 冷害危险度与年平均寒积温关系散点图 Fig 3. Relationship between danger of maize chilling injury and annual mean TCA | |

|

(5) |

式 (5) 中,H为冷害危险度,

为便于利用GIS软件进行计算,利用经度Φ、纬度Ψ和海拔高度Ω等地理因子将年平均寒积温格点化 (3个地理因子与年平均寒积温的相关系数分别为-0.797,-0.667,-0.512)。以年平均寒积温

|

(6) |

式 (6) 为年平均寒积温的空间格点化模型,复相关系数为0.819,达到0.01显著性水平。

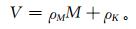

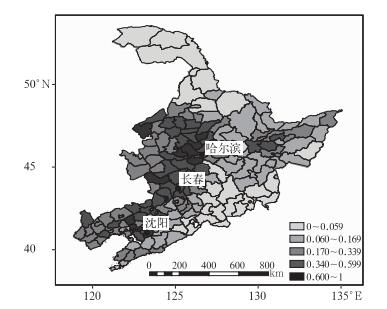

从DEM数据提取格点的经度、纬度和海拔高度数据,代入式 (6) 进行计算,得到东北地区年平均寒积温的格点值,再利用式 (5) 计算,并采取极大值与格点值之差除以极大与极小值之差的方法进行归一化处理,最终得到东北地区玉米冷害危险度的空间分布 (图 4):低危险区,危险度为0.01~0.12,包括辽河平原、辽西丘陵及辽东丘陵地区;较低危险区,危险度为0.13~0.22,包括松嫩平原西部和南部、哈尔滨、长春等地;中等危险区,危险度为0.23~0.30,包括松嫩平原北部、三江平原以及海伦、绥化、牡丹江等地;较高危险区,危险度为0.31~0.40,包括小兴安岭和长白山中低海拔地区;高危险区,危险度为0.41~1.00,包括大兴安岭、长白山中高海拔地区。有关研究[12-13, 19-20]认为,辽宁省、吉林省中部与北部玉米冷害气候风险最低,吉林省中部和黑龙江省大部风险中等,黑龙江省北部和吉林省东南部风险最高,与本文的结果基本一致。

|

|

| 图 4. 东北地区玉米冷害危险度分布 Fig 4. Danger of maize chilling injury in Northeast China | |

与前文根据年平均寒积温划分的玉米冷害区对照,可发现Ⅰ区和Ⅱ区的冷害危险度较低,该区域也正是东北地区玉米最佳种植区;Ⅲ区的大部地区危险度中等;Ⅳ区的危险度最高,冷害发生频率高而且强度大。

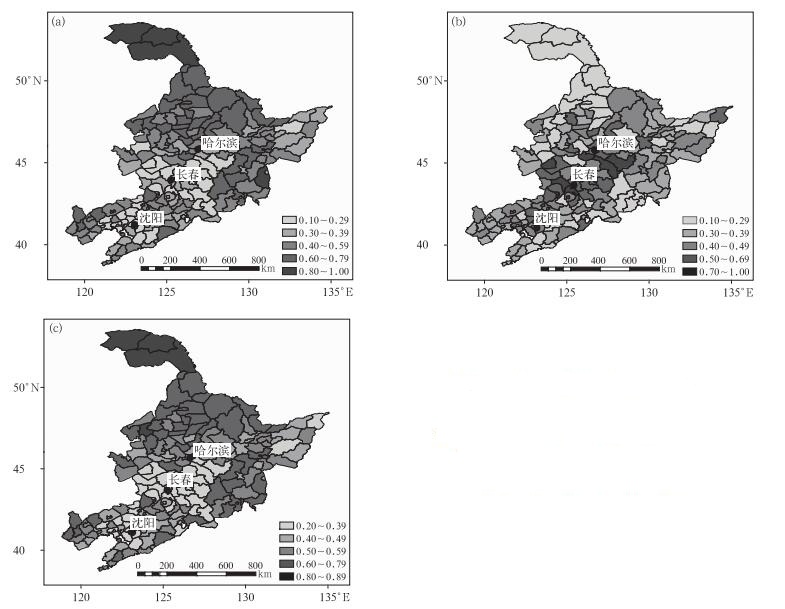

3.2 承灾体脆弱度评估承灾体脆弱度是指承灾体本身对灾害的承受能力,主要包括承灾体对灾害的敏感度和承灾体的抗灾能力。玉米冷害敏感度用冷害年平均减产率、冷害年减产概率、冷害年减产率变异系数3项指标的乘积表示。承灾体抗灾能力用区域农业水平指数表示,其值为县 (市) 单产占研究区域内各县 (市) 单产总和的比例。

脆弱度为敏感度与抗灾能力的加权和:

|

(7) |

式 (7) 中,ρM和ρK分别为敏感度M、抗灾能力K的权重系数,即图 2中的C4和C5,分别为0.6413和0.3587,其值参考了文献[18]中关于枇杷冷害脆弱性和防灾减灾能力的权重分配,以及文献[21]中秋旱易损度和抗灾力的权重分配。

由于敏感度和抗灾能力对脆弱度的贡献分别是正向效应和负向效应,因此,对二者进行归一化处理时,敏感度采用原值与极小值之差除以极大与极小值之差的方式,抗灾能力采用极大值与原值之差除以极大与极小值之差的方式。

承灾体敏感度和承灾体抗灾能力主要取决于社会因素,不宜采用地理空间插值方法格点化,格点的值一般用该格点所在县 (市) 的值表示。由此得到敏感度、抗灾能力以及脆弱度的空间分布 (图 5)。由图 5a可知,东北地区玉米冷害敏感度最低的区域在吉林省和辽宁省,黑龙江省三江平原为次低区域,这些地区气候条件优良,因冷害造成的减产率相对偏低,一般小于15%;黑龙江省中部以北的大部地区为高敏感度区,且越向北敏感度越高,这些地区热量不足,冷害对产量的影响极大,如1985年呼玛、黑河、海伦等地因冷害减产50%以上。由图 5b可知,东北地区对冷害抗灾能力最强的区域在辽河平原、松嫩平原,以及黑龙江省的偏南地区,三江平原为次强,这些地区单产水平较高;东北地区北部以及长白山地区对冷害的防御能力最弱,可能与当地的种植业不发达有关。由图 5c可知,辽宁省中部、吉林省中西部、黑龙江省东北部脆弱度最低,这些地区是东北的玉米主产区,农业生产水平较其余地区高,有较强的冷害防御能力。

|

|

| 图 5. 东北地区玉米冷害敏感度 (a)、抗灾能力 (b)、脆弱度 (c) 分布 Fig 5. Sensitivity (a), capacity for resisting disaster (b), vulnerability (c) of maize chilling injury in Northeast China | |

3.3 承灾体暴露度评估

基于GIS的空间计算以格点为基本单元,格点的暴露度即格点内玉米的种植面积,从原理上可以根据土地类型、气候条件、遥感影像、种植习惯等自然、社会因素综合考量,但过于复杂而很难进行。为体现县 (市) 之间玉米生产的相对重要程度,采用县 (市) 种植面积与县 (市) 国土面积之比即相对种植面积作为暴露度指标,格点的暴露度用格点所在县 (市) 的暴露度表示。相对种植面积E表示为

|

(8) |

式 (8) 中,s为县 (市) 玉米种植面积,S′为县 (市) 国土面积。

随着农业科技水平提高、农业产业布局规划以及行政区域调整,近50年来,东北地区各地玉米种植面积的变化很大,故暴露度主要使用最近5年的种植面积数据。利用东北地区的玉米种植面积数据计算,并以极差法进行归一化处理,得到暴露度的空间分布 (图 6)。由图 6可见,松嫩平原、辽河平原以及吉林省西部,由于热量条件较好,是东北地区玉米的重要产区,暴露度较高;松嫩平原西部和吉林省北部、辽宁省东南部以及三江平原的部分地区,玉米是当地的主栽作物之一,暴露度中等;黑龙江省中部部分地区、辽宁省中东部暴露度较低;黑龙江省北部包括漠河、呼玛、嫩江、孙吴等地区,以及吉林省东部的长白山周边地区林业发达或多种植大豆,玉米所占比例小,因此,暴露度最低。

|

|

| 图 6. 东北地区玉米暴露度分布 Fig 6. Exposure of maize in Northeast China | |

3.4 玉米冷害风险评估

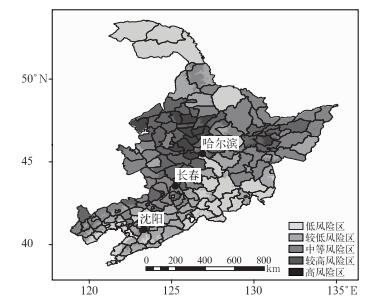

利用式 (4) 计算冷害风险指数,并将其分成低、较低、中等、较高、高共5级,得到东北地区玉米冷害风险评估结果 (图 7)。由图 7可见,东北玉米冷害风险大致呈北侧和南部低、东部中等、西部高的空间分布特点。

|

|

| 图 7. 东北地区玉米冷害风险评估结果 Fig 7. Result of risk assessment of maize chilling injury in Northeast China | |

低风险区冷害风险指数为0~0.007。主要分布在北侧和南部地区:①北侧包括漠河、塔河、呼玛、逊克等地,该区地处高纬度,属于高寒地区,热量条件差,有的地方甚至不适于玉米生长,冷害发生频率高于40%,但由于种植面积小,产量低总体损失小,因此,冷害风险最低;②南部主要指吉林省东部,包括长白山以及附近区域,即敦化、汪清、抚松、安图、蛟河等地,常年积温不足,冷害频繁,玉米种植少,所以冷害造成损失的风险大为降低;南部还包括辽宁省环辽东湾地区,包括绥中、盘山、大洼、营口、大连等地,该区积温丰富,冷害影响小,冷害风险很低。

较低风险区冷害风险指数为0.008~0.016。主要分布地区:①辽宁省大部以及吉林省东南部部分地区,主要包括新民、庄河、宽甸、桓仁、通化等地,该区热量条件好,无霜期长,单产水平高,冷害发生频率20%以下,冷害造成的损失小;②黑龙江省北部,该区位于东北春玉米种植区的北缘,主要包括黑龙江省嫩江、德都、黑河等地,热量条件差,玉米面积小、产量低,尽管冷害发生重,但造成的产量损失较少。

中等风险区冷害风险指数为0.017~0.033。主要分布地区:①黑龙江省中部、东部和南部,包括三江平原的大部分地区,以及伊春、嘉荫、穆棱、延寿、宁安、林口、密山、抚远、宝清、饶河等地,该区降水丰富,气候湿冷,冷害强度中等或较高,玉米是主栽作物之一,玉米面积常占粮食作物的30%以上;②松嫩平原南部和辽河平原北部边缘,包括镇赉、大安、通榆、长岭、梨树、阜新、朝阳、黑山等地,玉米面积比例较大,如梨树县占粮食作物面积达70%以上,但冷害频率仅20%左右,故综合起来为中等风险区域。

较高风险区冷害风险指数为0.034~0.088。主要分布地区:①松嫩平原西北部,以及与其相邻的部分地区,包括泰来、齐齐哈尔、讷河、安达、克东、肇源、明水等地,该区由北至南积温逐渐增加、冷害逐渐减轻,玉米面积占粮豆薯播种面积的50%以上,尽管冷害强度较轻,一旦发生冷害,受损就很严重;②吉林省中北部,包括扶余、前郭、榆树、德惠、九台、农安、双阳、长春等地,是吉林省玉米的主产区之一,多数县玉米常年种植面积150万亩以上,占粮食作物面积50%以上,冷害发生频率20%以下,较轻的冷害也可能造成很大的损失;③三江平原中部和北部,包括勃利、依兰、汤原、桦川、富锦等地,该区域耕地集中,地势平坦,土壤肥沃,玉米是主要的粮食作物及饲料作物之一,面积比例比松嫩平原小,冷害发生频率高于30%,造成的威胁较高。

高风险区冷害风险指数为0.089~0.183。主要分布在松嫩平原的东北部,包括依安、拜泉、青冈、望奎、肇东、双城、哈尔滨等地,玉米是当地主要农作物,年产量300×104 t以上。该区冷害发生频率25%~45%,冷害强度中等或以上,玉米面积在粮豆薯作物中所占比例最高,导致冷害造成的损失风险极高。此外,松嫩平原西部的龙江以及三江平原的桦南等地也因播种面积大导致冷害风险偏高。

4 结论与讨论研究表明:

1) 基于玉米生长的环境温度与冷害致害温度的关系,提出寒积温指标及其计算方法,该指标对描述东北地区玉米冷害有较好的适用性。

2) 东北地区玉米冷害危险度最高的区域位于大兴安岭、长白山中高海拔地区,最低的区域位于辽河平原、辽西丘陵及辽东丘陵地区;脆弱度最高的区域位于北侧的漠河、塔河、呼玛等地,最低的区域位于辽宁省中部、吉林省中西部、黑龙江省东北部;暴露度最高的区域位于松嫩平原、辽河平原以及吉林省西部,最低的区域位于黑龙江省北部和吉林省东部的长白山周边地区。

3) 东北地区玉米冷害风险呈北侧和南部低、东部中等、西部高的空间分布特点。高风险区位于松嫩平原东北部,低风险区位于东北地区的北侧和南部,北侧包括漠河、塔河、呼玛、逊克等高寒地区,南部包括吉林省东部冷害频繁的长白山区和积温丰富的辽宁省环辽东湾地区。

黄崇福等[22]将国际上较有影响的风险的定义分成18类,其概念化公式分3种,具体计算模型则有因子之和或之积等不同形式。本文采用当前广泛应用的危险度、脆弱度、暴露度相乘的计算公式,将东北地区北部和吉林省东南部评估为冷害低风险区,与马树庆等[12]、袭祝香等[23]的评估结果存在差异。产生这种差异的主要原因在于暴露度因子的介入,东北地区北部和吉林省东南部热量条件差,玉米种植面积比例小,暴露度远远小于其他地区,而危险度和脆弱度与其余地区的差距不及暴露度差距大,因此,冷害风险低。

应用GIS技术实现了玉米冷害风险的格点化,效果较理想,但在模型构建时未引入坡度、坡向等其他地理因子,模型仍需修正完善,使风险评估结果更加合理。

| [1] | 刘布春, 王石立, 庄立伟, 等. 基于东北玉米区域动力模型的低温冷害预报应用研究. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 616–625. |

| [2] | 张建平, 王春乙, 赵燕霞, 等. 基于作物模型的低温冷害你对我国东北三省玉米产量影响评估. 生态学报, 2012, 32, (13): 4132–4138. |

| [3] | 宋广树, 梁居宝, 孙忠富, 等. 东北玉米低温冷害远程诊断系统设计与初步应用. 玉米科学, 2010, 18, (6): 138–142. |

| [4] | 马玉平, 王石立, 李维京. 基于作物生长模型的东北玉米冷害监测预测. 作物学报, 2011, 37, (10): 1868–1878. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2011.10.016 |

| [5] | 刘实, 王勇, 缪启龙, 等. 近50年东北地区热量资源变化特征. 应用气象学报, 2010, 21, (3): 266–278. DOI:10.11898/1001-7313.20100302 |

| [6] | 黄崇福, 刘新立, 周国贤, 等. 以历史灾情资料为依据的农业自然灾害风险评估方法. 自然灾害学报, 1998, 7, (2): 1–8. |

| [7] | 孙绍聘. 灾害评估研究内容与方法探讨. 地理科学进展, 2001, 20, (2): 122–131. DOI:10.11820/dlkxjz.2001.02.004 |

| [8] | 霍治国, 李世奎, 王素艳, 等. 主要农业气象灾害风险评估技术及其应用研究. 自然资源学报, 2003, 18, (6): 692–704. DOI:10.11849/zrzyxb.2003.06.007 |

| [9] | 王春乙, 王石立, 霍治国, 等. 近10年来中国主要农业气象灾害监测预警与评估技术研究进展. 气象学报, 2005, 63, (5): 659–671. DOI:10.11676/qxxb2005.064 |

| [10] | 基于灾损评估的北京地区冰雹灾害风险区划. 应用气象学报, 2011, 22(5): 612-620.http://qikan.camscma.cn/jams/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20110512&flag=1 |

| [11] | 卞洁, 李双林, 何金海. 长江中下游地区洪涝灾害风险性评估. 应用气象学报, 2011, 22, (5): 604–611. DOI:10.11898/1001-7313.20110511 |

| [12] | 马树庆, 王琪, 王春乙, 等. 东北地区玉米低温冷害气候和经济损失风险分区. 地理研究, 2008, 27, (5): 1169–1177. |

| [13] | 蔡菁菁, 王春乙, 张继权. 东北地区玉米不同生长阶段干旱冷害危险性评价. 气象学报, 2013, 71, (5): 976–986. DOI:10.11676/qxxb2013.078 |

| [14] | 高晓容.东北地区玉米主要气象灾害风险评估研究.南京:南京信息工程大学, 2012. |

| [15] | 郭建平, 田志会, 张涓涓. 东北地区玉米热量指数的预测模型研究. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 626–633. |

| [16] | 李少昆. 玉米抗逆减灾栽培. 北京: 金盾出版社, 2010. |

| [17] | UNDP Bureau for Crisis Prevention and Recovery. Reducing Disaster Risk:A Challenge for Development a Global Report. New York: UNDP, 2004. |

| [18] | 陈家金, 李丽纯, 林晶, 等. 福建省枇杷气象灾害综合风险评估. 应用气象学报, 2014, 25, (2): 232–241. DOI:10.11898/1001-7313.20140213 |

| [19] | 李文亮, 张丽娟, 张冬有. 黑龙江省低温冷害风险评估与区划研究. 干旱区资源与环境, 2009, 23, (10): 149–154. |

| [20] | 李讳君, 王春乙. 东北地区玉米低温冷害综合指标研究. 自然灾害学报, 2007, 16, (6): 15–20. |

| [21] | 李莉, 匡昭敏, 莫建飞, 等. 基于AHP和GIS的广西秋旱灾害风险等级评估. 农业工程学报, 2013, 29, (19): 193–202. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2013.19.024 |

| [22] | 黄崇福, 刘安林, 王野. 灾害风险基本定义的探讨. 自然灾害学报, 2010, 19, (6): 8–17. |

| [23] | 袭祝香, 马树庆, 王琪. 东北区低温冷害风险评估及区划. 自然灾害学报, 2003, 12, (2): 98–103. |

2016, 27 (3): 352-360

2016, 27 (3): 352-360