2. 深圳南方强天气研究重点实验室,深圳 518040;

3. 中国气象局气象干部培训学院,北京 100081

2. Shenzhen Key Laboratory of Severe Weather in South China, Shenzhen 518040;

3. CMA Training Center, Beijing 100081

龙卷是一种强烈的、小范围的空气涡旋,能将大气中潜在的巨大能量集中于一个小尺度的如同漏斗的涡管里释放,是强对流天气最强烈的表现形式之一。龙卷具有突发性强、生命史短、变化急剧、垂直运动强等特征,预报难度大,常造成重大人员伤亡和财产损失[1]。与其他强对流天气相比较,龙卷的发生属于小概率事件[2]。近年来对龙卷的研究越来越多,有研究学者从环境特征对龙卷发生的环境条件进行分析,人们对龙卷个例研究[3-7]认为,大气处在显著条件不稳定层结和较湿的环境中有利于龙卷的发生。多普勒天气雷达除了能测量回波特征,还可测量降水粒子沿着雷达径向的速度,进而识别出中小尺度的涡旋、辐合和辐散特征[3],是目前对龙卷进行探测和预警的最有力的工具。俞小鼎等[3]对2005年7月30日发生在安徽灵璧的强龙卷过程进行了详细探讨,发现该龙卷在一个尺度很大的强降水超级单体中生成,龙卷出现在该超级单体中气旋的中心。吴芳芳等[4]对2006年8月6日发生在江苏盐城的一次强降水超级单体龙卷过程分析表明,龙卷发生在线状回波阶段,出现了V形入流缺口及钩状回波。何彩芬等[8]研究2004年8月25日发生在浙江宁波的一次台风前弱龙卷过程,指出该龙卷很可能是界于非超级单体和超级单体之间的混合型龙卷。廖玉芳等[9]分析了发生在湖南常德的伴有冰雹和强降水的龙卷过程。还有学者从龙卷维持和加强机制等方面开展相关研究[10-12]。国外学者研究[13-14]表明:较大的0~1 km低层风垂直切变及较低的抬升凝结高度有利于较强龙卷的产生。已有分析对龙卷天气的监测、识别、预警提供了参考,但对华南地区龙卷天气发生的环境要素、多普勒天气雷达特征报道较少。

1 个例及资料2015年5月11日15:45(北京时,下同),深圳市宝安国际机场附近发生龙卷 (图 1)。此次龙卷出现在海上,持续约3 min。据目击者描述及现场考察,并根据Fujita[15]提出的龙卷分级标准可推断为F1级龙卷。利用常规高空地面资料、珠江三角洲地区加密自动气象站资料、广州多普勒天气雷达产品、深圳机场风廓线及NCEP/NCAR 1°×1°分析资料 (包括500 hPa和850 hPa温度场、湿度场及风场) 对本次龙卷发生的环流背景、环境条件以及龙卷的回波结构、中气旋和垂直风廓线等特征进行研究,以期对龙卷的监测和预警提供参考。

|

|

| 图 1. 2015年5月11日深圳机场附近出现水龙卷 Fig 1. The tornado lived near Shenzhen airport on 11 May 2015 | |

2 环境背景特征 2.1 天气形势

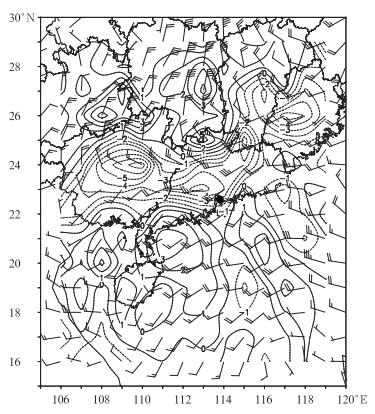

2015年5月11日08:00 500 hPa中高纬度地区为两脊一槽型天气形势 (图略),高压脊分别位于乌拉尔山及我国东北地区,河套东部到长江中游为高空槽,南支槽东移至贵州东部到广西中部一线,其北侧基本与高空槽衔接,广东处于槽前西南气流中;850 hPa切变线从长江中上游地区快速南下到达广东,大风区也南压到广东,清远站850 hPa风速由10日20:00的8 m·s-1增大到11日08:00的11 m·s-1,14:00大风已经影响广东中南部地区 (图 2)。地面较强冷空气从甘肃一带迅速南下,11日10:00锋面到达湖南南部 (图略),在南岭北部短暂堆积后,13:00前后越过南岭进入广东后快速南下,20:00前后到达华南沿海。11日午后的强对流天气就发生在500 hPa高空槽前和850 hPa切变线南侧以及地面冷锋的暖区一侧。

|

|

| 图 2. 2015年5月11日14:00 850 hPa风场 (风羽) 和水汽通量散度 (单位:10-5s-1) (黑点为龙卷发生处) Fig 2. 850 hPa wind (bard) and water vapor flux divergence (unit: 10-5s-1) at 1400 BT 11 May 2015 (the black point denotes the position of tornado) | |

2.2 深厚湿对流产生的条件 2.2.1 垂直层结不稳定条件

2015年5月11日08:00华南500 hPa上空为1℃左右的24 h正变温区。20:00南支槽已移出华南,珠江口到福建沿海区域出现了-1℃左右的变温 (图略)。11日14:00珠江三角洲南部地区地面为低槽控制,气温普遍为31~33℃,24 h气温普遍升高3~5℃,为广东升温最大的区域,表明11日白天对流发生前低层加热明显。14:00 850 hPa切变线已南压到广东中部地区 (图 2),低层偏南气流在广东中南部辐合,为珠江三角洲地区带来了暖湿空气。08:00—20:00 500 hPa南支槽过境珠江三角洲地区时,带来的弱冷空气叠加在经过加热的低层暖湿空气上,这种上干冷、下暖湿的结构增加了条件 (静力) 不稳定。对流有效位能和风的垂直切变分别是判断对流潜势和对流强弱与组织程度的两个重要参数。用5月11日14:00深圳地面温度为30.3℃和露点为23.6℃对清远08:00探空进行修订,可得到修订后14:00深圳探空 (图略)。经过订正,14:00深圳对流有效位能为2580 J·kg-1,是清远08:00 1090 J·kg-1的2倍多。需要指出的是,上述修订中只考虑了低空的加热作用。11日白天南支槽下摆东移过程中,有弱冷平流南下,中层还会有所降温。当强对流发生时,实际对流有效位能应比订正值偏大。另外,由订正后的14:00探空可知,原对流抑制能量已消失。地面附近的气块抬升到自由对流高度以上,会加速上升,释放对流有效位能,形成具有较强上升气流的深厚湿对流。

5月11日08:00清远站500 hPa为偏西风 (6 m·s-1),925 hPa为西南风 (6 m·s-1),两个等高面之间的风矢量差很弱。随着切变南压,珠江三角洲地区深层风的垂直切变也增大。从广州多普勒天气雷达的速度方位显示 (VAD) 风廓线产品[2](图略) 可知,广州 (距深圳约70 km) 上空11日14:00的风垂直切变已经明显增大,最强垂直切变出现在0.3~6 km高度,由0.3 km高度处4 m·s-1的偏南风转为6 km高度处16 m·s-1的偏西风,风垂直切变值为3.0×10-3 s-1。此时的环境条件对生成高度组织化的多单体强风暴甚至超级单体风暴非常有利[16-17]。

抬升凝结高度和低层0~1 km风的垂直切变也是影响龙卷发生的条件[14, 18]。Thompson等[19]统计发现产生较强龙卷的平均抬升凝结高度低于981 m,弱龙卷平均为1179 m,而未伴随龙卷的超级单体的平均抬升凝结高度为1338 m。5月11日08:00珠江三角洲地区的阳江、清远、河源的抬升凝结高度分别为984 m,1000 m,988 m,是有利于出现弱龙卷的抬升凝结高度,与2009年7月16日河南濮阳 (简称濮阳龙卷) 的F1级龙卷类似,但高于2005年7月30日安徽灵璧 (简称灵璧龙卷) 的F3级龙卷的抬升凝结高度 (表 1)。抬升凝结高度越低,表明低层相对湿度越大,下沉气流中的气块在低层大气被进一步蒸发降温的可能性就越小,其具有正浮力的可能性也越大,因此, 越有利于龙卷的形成[3]。从订正后的14:00深圳探空资料可知,低层的0~3 km和0~1 km风矢量差分别达到16 m·s-1和10 m·s-1, 属于中等偏上的数值,且0~3 km高度风向顺时针旋转明显,有利于龙卷超级单体风暴的形成[2, 17]。

|

|

表 1 3次龙卷过程对比 Table 1 The comparison of 3 tornadoes |

500 hPa干冷空气叠加在低层暖湿气流上,造成大气呈现显著条件 (静力) 不稳定,午后深层风垂直切变也大大增强,环境条件有利于产生高度组织化多单体强风暴甚至超级单体风暴。结合较低的抬升凝结高度、低层较大的风垂直切变、风向呈顺时针旋转,风暴螺旋度指数达2.7,环境条件有利于龙卷超级单体的生成。

2.2.2 抬升触发条件由珠江三角洲地面自动气象站风场 (图略) 可知,5月11日13:30深圳西北部有一条偏北风和偏南风的辐合线。该幅合线自西北向东南移动,雷暴也跟随该地面幅合线,自西北向东南移动。产生龙卷的单体是在该地面辐合线附近发展起来的,辐合线为本次对流的发展和加强提供了动力条件。

2.2.3 水汽条件5月11日08:00广东中南部925 hPa比湿为15~17 g·kg-1,湿轴向珠江三角洲地区伸展 (图略),位于上游海口的925 hPa比湿为18 g·kg-1,11日白天气流在广东中南部辐合。由图 2可知,14:00龙卷发生地水汽通量散度约为-3×10-5 s-1,水汽辐合。龙卷发生前附近也出现了降水,低层相对湿度增大,抬升凝结高度降低,有利于龙卷产生[6, 17]。

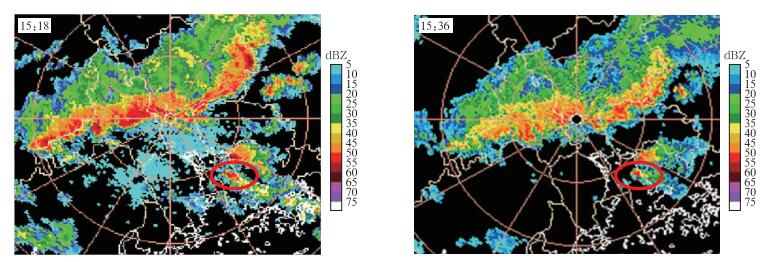

3 雷达回波特征 3.1 回波演变特征2015年5月11日上午广州雷达北面有一条α中尺度飑线系统发展。12:00后广州雷达南侧珠江三角洲地区不断有新生的小对流单体 (图略),形成零散的对流回波,在西南气流引导下向东北方向移动,大部分回波在东移过程中减弱消散。14:24原位于广州雷达东南偏南方向约70 km的γ中尺度线状对流回波向东北方向移动 (图略),移动过程中,该γ中尺度对流系统西北部的回波强度加强,面积扩大。15:18该γ中尺度对流回波移到深圳机场以西的海面 (图 3),这时该γ中尺度对流系统大致呈东西向的线状分布,45 dBZ以上的面积约为70 km2,中心强度超过55 dBZ。此后的3个体扫该回波移速减慢,范围快速缩小,回波向强中心聚集,由线状回波演变为块状回波。15:36强度超过45 dBZ的回波面积缩小至28 km2左右,形成逗点回波,15:36出现62 dBZ的强反射率因子核心。

|

|

| 图 3. 2015年5月11日15:18和15:36广州雷达1.5°仰角反射率因子 (红圈所示为与发生龙卷对应的回波) Fig 3. Reflectivity from 1.5° elevation of Guangzhou radar at 1518 BT and 1536 BT on 11 May 2015 (the red circle shows the tornado corresponding echo) | |

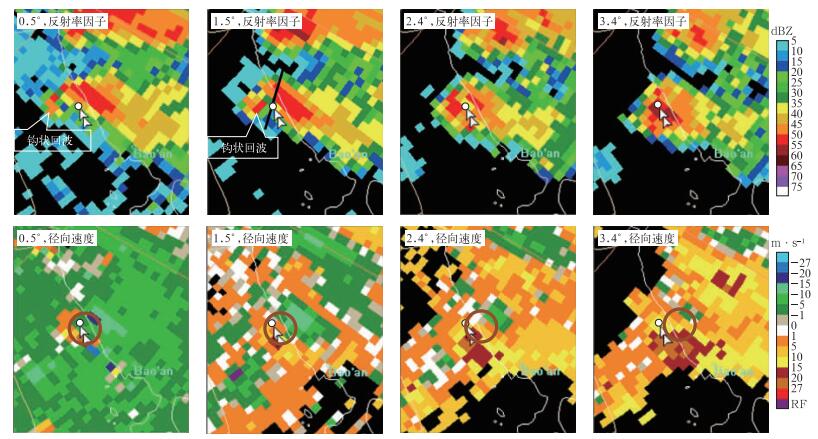

龙卷发生在15:45前后。龙卷发生前,由15:42不同仰角的雷达反射率因子 (图 4) 可发现,0.5°仰角回波南部出现入流槽口 (图 4),说明前侧入流非常强盛,上升运动迅速加强。1.5°仰角上已可以清晰看到一突出的钩状回波,0.5°仰角上也可见钩状回波。2.4°仰角径向速度图上 (图 4) 和钩状回波对应位置上中气旋清晰可见。因此, 上述γ中尺度强单体是一个微型超级单体。钩状回波偏东侧是强回波区,中间为弱回波区,龙卷发生在钩状回波弱回波区附近,与濮阳龙卷类似,不同于灵璧龙卷的S形回波中 (表 1)。钩状回波只持续了1个体扫,15:48钩状回波消失,龙卷结束。图 4的反射率因子中 (白色双箭头为同一地点),0.5°, 1.5°仰角上的入流槽口对应2.4°, 3.4°仰角的强回波中心,继续向上与4.3°仰角的强回波大致相对应 (图略),由此可见, 该龙卷超级单体的前倾结构不明显。将3.4°仰角回波叠加在1.5°仰角的弱回波上,可判断出入流槽口之上具有回波悬垂结构。

|

|

| 图 4. 2015年5月11日15:42广州雷达不同仰角反射率因子和径向速度图 (白色圆点为龙卷发生地,褐色圈为中气旋) Fig 4. Four-panel reflectivity and radial velocity of Guangzhou radar with different elevations centered on the supercell at 1542 BT 11 May 2015 (the tornado is marked by white point, the mesocyclone is marked by brown circle) | |

龙卷发生前,回波由线状回波快速演变为块状回波,形成逗点回波。低层出现明显的入流槽口,回波核强烈发展,最强达到62 dBZ,并形成钩状回波,龙卷发生在钩状回波区域弱回波区附近。回波的前倾结构不明显,但仍具有回波悬垂结构。强回波高度较低,属于低质心的对流单体。与大多数水龙卷是非超级单体龙卷不同,此次发生在深圳机场附近海面上的龙卷是由一个位于飑线前面的微型超级单体风暴产生的。

3.2 中气旋演变特征龙卷可分为超级单体龙卷和非超级单体龙卷。超级单体龙卷发生在深厚持久的中气旋内部,非超级单体龙卷常产生在伴有明显风切变的出流边界、地面辐合线等热力边界附近[16, 21]。严格讲, 应称为中气旋龙卷和非中气旋龙卷[21]。成熟的中气旋流场结构低层为气旋式辐合,中层为气旋式旋转,高层为辐散,是一个与强对流风暴的上升气流和后侧下沉气流紧密相联的小尺度涡旋[3]。美国学者研究表明[22],观测到强中气旋时,发生龙卷的概率约为20%。

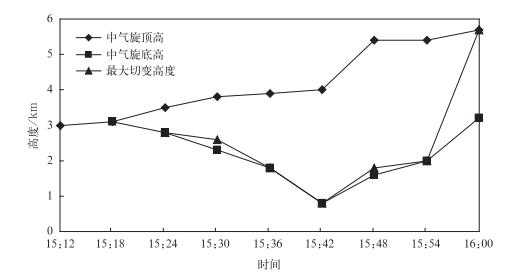

从中气旋顶高、底高和最大切变高度变化 (图 5) 可知,5月11日15:12涡旋首先在3 km高度附近出现,位于上述线状对流区略偏北上空,后向上和向下发展。15:30涡旋已发展,旋转速度约为13 m·s-1,直径约为8 km,属于弱中气旋[2],位于线状对流区附近上空。正是这个中气旋在随后的10 min内迅速加强,最终导致了本次龙卷。假定中气旋结构为轴对称,可估计此时最大垂直涡度为6.5×10-3s-1。深圳机场风廓线雷达 (距龙卷发生地约0.3 km) 15:00风廓线图 (图略) 显示1.2 km高空处为12 m·s-1的西南风,而同时间深圳机场地面自动气象站为静风,低层0~1.2 km的风矢量差为12 m·s-1,估计0~1 km风矢量差约为10 m·s-1,对应的风垂直切变值为1×10-2 s-1,属于中等偏上的0~1 km风垂直切变[17],有利于龙卷生成[13]。该低层风垂直切变产生的水平涡度大致从南指向北,低层偏南风风暴入流,将入流方向的水平涡度分量带进风暴的上升气流中,并被扭曲为垂直涡度,在上升气流的进一步拉伸作用下,风暴的旋转加快最终形成中气旋。此时中气旋顶高约为3.8 km,中气旋底高为2.8 km,线状对流已向回波核区收缩,范围缩小,形成逗点回波。15:36中气旋继续加强,旋转速度加大到15 m·s-1,速度对的距离略有缩短,中气旋的顶高约为3.9 km,中气旋底高下降到1.8 km,最大切变的高度也下降到1.8 km,回波范围明显缩小,低层出现入流槽口。

|

|

| 图 5. 2015年5月11日15:12—16:00广州雷达中气旋顶高、底高及最大切变高度变化 Fig 5. The change of base and top of mesocyclone with the strongest shear height from 1512 BT to 1600 BT on 11 May 2015 by Guangzhou radar | |

15:42钩状回波已出现。在钩状回波附近,中气旋速度对清晰可见,图 4中2.4°仰角径向速度,正速度中心约为23 m·s-1,负速度中心约为-13 m·s-1,旋转速度达到了18 m·s-1,该速度对距雷达约67 km,符合中等强度中气旋的标准,表明该处有一个中等强度的中气旋存在。风暴的发展使其前侧的上升气流和后侧的下沉运动均加强;前侧上升气流的加强,也导致近地面的偏南风加大,形成正反馈。风暴内的垂直涡度和垂直上升运动也加大,旋转明显加强,气旋迅速增强。这对呈气旋式旋转的正负速度对距离由8 km减小为6 km左右。此时该中气旋对应的最大垂直涡度约为1.2×10-2 s-1。中气旋速度对向上扩展到3.4°仰角上,而4.3°仰角及以上径向速度图上已出现了辐散 (图略)。由图 5可知,此时该中气旋的顶高约3.9 km。中气旋底迅速下降到0.8 km左右,最大切变的高度也下降到0.8 km。此中气旋从生成到成熟均呈气旋式旋转,随着旋转速度的不断加大,半径却逐渐减小,加强的中气旋向低层发展。正是由于该中气旋向低层伸展导致了龙卷的发生。

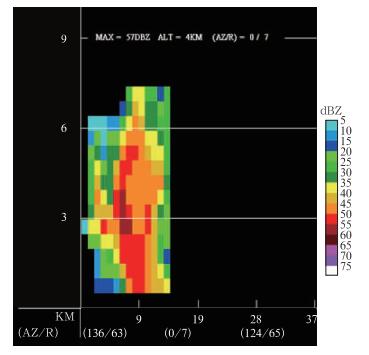

图 6展示了沿着风暴单体西南部前沿穿过回波主体 (图 4中1.5°仰角反射率因子黑色实线所示) 的反射率因子垂直剖面,显示了与低层入流对应的弱回波区和位于其上的较明显的回波悬垂。回波悬垂的出现表明在这个区域的上升气流强盛[23]。但该悬垂远没有灵壁龙卷的特征明显 (表 1)。由图 6可知,龙卷发生前,超过45 dBZ的回波高度在6 km以下,而超过50 dBZ的高度均低于5 km,表明该微型超级单体是一个低质心的超级单体。这种低质心超级单体由于强回波高度较低,往往只伴随着强降水而一般没有冰雹出现。实况中,该微型超级单体风暴产生了龙卷并伴有强降雨,未出现冰雹。

|

|

| 图 6. 2015年5月11日广州雷达15:42反射率因子剖面图 Fig 6. Vertical cross section of reflectivity of Guangzhou radar at 1542 BT 11 May 2015 | |

通过径向速度的垂直剖面图分析该中气旋的垂直结构特征。由于多普勒天气雷达只能探测到径向速度,径向速度垂直剖面图也只有沿着与雷达径向方向相垂直方向或雷达径向方向才有意义。中气旋一般由一正一负到雷达基本等距离的速度极值构成,穿过正负速度极值中心的线段基本上与通过中气旋中心的雷达径向垂直[3]。对15:42的沿2.4°仰角速度图上中气旋的正、负速度中心作径向速度垂直剖面 (图略),可以看出在水平坐标5 km到14 km距离之间的中气旋。涡旋的垂直伸展局限于4 km以下的低层大气,以上为气流辐散区,与濮阳龙卷相似 (表 1),导致龙卷的中气旋一直局限于4 km以下。中气旋的中心位于地面以上0.8 km高度附近。15:48后的3个体扫中,中气旋底高和最强切变高度均上升,龙卷消失,该强单体也以强降雨为主。

4 结论利用常规观测、广州多普勒天气雷达、自动气象站、深圳机场风廓线雷达及NCEP/NCAR等资料对2015年5月11日下午发生在深圳机场的一次龙卷的天气背景、回波特征和中气旋演变的观测事实进行详细分析,主要结果如下:

1) 该龙卷发生在500 hPa槽前、850 hPa切变线南侧以及地面冷锋的暖区一侧。上干冷、下暖湿的结构加剧了不稳定,对流有效位能大于2580 J·kg-1,0~1 km风矢量差约为10 m·s-1,抬升凝结高度约为1000 m,水汽丰富。

2) 产生龙卷的对流系统向东北方向移动过程中,移速减慢,范围快速收缩,回波演变为块状回波,并形成逗点回波,出现入流槽口和钩状结构回波,回波悬垂结构明显。龙卷发生在钩状回波区域弱回波区附近。回波属于低质心的微型超级单体风暴。

3) 中气旋首先在3 km高度附近出现,后向上和向下发展,强度迅速加强。12 min后,中气旋旋转速度达到了18 m·s-1,半径却逐渐减小,对应最大垂直涡度约为1.2×10-2 s-1,中气旋底也迅速下降到0.8 km高度附近。旋转加强的中气旋向低层发展,导致了龙卷的发生。

每年4—8月是我国龙卷多发季节[24]。在低层暖湿、中高层干冷空气侵入的有利环流背景条件下,易形成中小尺度的龙卷、大风等强对流天气。目前还很难预报龙卷的发生,业务上主要还是依靠短临监测来预警[15]。根据以上分析可总结出本次龙卷的预报着眼点:①线状回波移速减慢,并快速演变为块状逗点回波,形成高反射率因子中心;②出现低层入流槽口、回波悬垂和钩状回波;③中气旋快速发展,并向低层伸展。该中气旋从形成到成熟仅约12 min。在日常业务中要注重利用多普勒天气雷达对强风暴的跟踪监测分析。本次个例分析表明,需要特别关注回波形状急剧变化,范围缩小,伴有中气旋迅速发展并向低层发展的对流单体可能产生龙卷。

| [1] | 俞小鼎, 姚秀萍, 熊廷南, 等. 多普勒天气雷达原理与业务应用. 北京: 气象出版社, 2006. |

| [2] | 王宁, 王婷婷, 张硕, 等. 东北冷涡背景下一次龙卷过程的观测分析. 应用气象学报, 2014, 25, (4): 463–469. DOI:10.11898/1001-7313.20140409 |

| [3] | 俞小鼎, 郑媛媛, 廖玉芳, 等. 一次伴随强烈龙卷的强降水超级单体风暴研究. 大气科学, 2008, 32, (3): 508–522. |

| [4] | 吴芳芳, 俞小鼎, 王慧, 等. 一次强降水超级单体风暴多普勒天气雷达特征. 大气科学学报, 2010, 33, (3): 285–298. |

| [5] | 姚叶青, 俞小鼎, 郝莹, 等. 两次强龙卷过程的环境背景场和多普勒雷达资料的对比分析. 热带气象学报, 2007, 23, (5): 483–490. |

| [6] | 姚叶青, 郝莹, 张义军, 等. 安徽龙卷发生的环境条件和临近预警. 高原气象, 2012, 31, (6): 1721–1730. |

| [7] | 蒋汝庚. 龙卷型强风暴——1995年4月19日洪奇沥龙卷风剖析. 应用气象学报, 1997, 8, (4): 492–497. |

| [8] | 何彩芬, 姚秀萍, 胡春蕾, 等. 一次台风前部龙卷的多普勒天气雷达分析. 应用气象学报, 2006, 17, (3): 370–375. |

| [9] | 廖玉芳, 俞小鼎, 郭庆. 一次强对流系列风暴个例的多普勒天气雷达资料分析. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 656–662. |

| [10] | 刘宁微, 马雁军, 刘晓梅, 等. 辽宁省2005年6月龙卷风过程的诊断与数值模拟. 自然灾害学报, 2007, 16, (5): 84–90. |

| [11] | 姚建群, 戴建华, 姚祖庆, 等. 一次强飑线的成因及维持和加强机制分析. 应用气象学报, 2005, 16, (6): 746–753. DOI:10.11898/1001-7313.20050615 |

| [12] | 李耀东, 刘健文, 高守亭. 对流能量计算及强对流天气落区预报技术研究. 应用气象学报, 2004, 15, (1): 10–20. |

| [13] | Evans J S, Doswell C A.Investigating Derecho and Supercell Proximity Soundings//Preprints, 21th Conf on Local Severe Storms.San Antonio:Amer Meteor Soc, 2002:635-638. |

| [14] | Erikn R. Refined supercell and tornado forecast parameters. Wea Forecasting, 2003, 18, (3): 530–535. DOI:10.1175/1520-0434(2003)18<530:RSATFP>2.0.CO;2 |

| [15] | Fujita T T. Tornadoes and downbursts in the context of generalized plantary scales. J Atmos Sci, 1981, 38, (8): 1511–1534. DOI:10.1175/1520-0469(1981)038<1511:TADITC>2.0.CO;2 |

| [16] | 俞小鼎, 郑媛媛, 张爱民, 等. 安徽一次强烈龙卷的多普勒天气雷达分析. 高原气象, 2006, 25, (5): 914–924. |

| [17] | 俞小鼎, 周小刚, 王秀明. 雷暴与强对流临近天气预报技术进展. 气象学报, 2012, 70, (3): 311–337. DOI:10.11676/qxxb2012.030 |

| [18] | Rasmussen E N, Blanchard D O. A baseline climatology of sounding-derived supercell and tornado forecast parameters. Wea Forecasting, 1998, 13, (4): 1148–1164. DOI:10.1175/1520-0434(1998)013<1148:ABCOSD>2.0.CO;2 |

| [19] | Thompson R L, Edwards R, Hart J A.An Assessment of Supercell and Tornado Forecast Parameters with RUC-2 model Close Proximity Sounding//Preprints, 21st Conf on Severe Local Storm.San Antonio:Amer Meteor Soc, 2000:595-598. |

| [20] | 李改琴, 许庆娥, 吴丽敏, 等. 一次龙卷风天气的特征分析. 气象, 2014, 40, (5): 628–636. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.05.014 |

| [21] | 王秀明, 俞小鼎, 周小刚. 中国东北龙卷研究:环境特征分析. 气象学报, 2015, 73, (3): 425–441. DOI:10.11676/qxxb2015.031 |

| [22] | Doswell C A. Severe convective storms:An overview.Severe Convective Storms. Meteor Monogr, 2001, 50: 1–26. |

| [23] | Lemon L R. Severe Thunderstorms Radar Identification Techniques and Warnings Criteria. NOAA Tech Memo, NWS NSSFC-3, Kansa City, National Severe Strom Center, 1980. |

| [24] | 范雯杰, 俞小鼎. 中国龙卷的时空分布特征. 气象, 2015, 41, (7): 793–805. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2015.07.001 |

2016, 27 (3): 334-341

2016, 27 (3): 334-341