2. 北京市气象台, 北京 100089;

3. 天津市宝坻区气象局, 天津 301800;

4. 河北省人工影响天气办公室, 石家庄 050021

2. Beijing Meteorological Observatory, Beijing 100089;

3. Baodi District Meteorological Bureau of Tianjin, Tianjin 301800;

4. Weather Modification Office of Hebei Province, Shijiazhuang 050021

在我国,顺应经济社会发展和防灾减灾抗灾需要,人工影响天气业务步入了快速发展阶段[1-4],飞机和地面作业的规模、频次不断增加,作业信息及其数据量也相应增多。作为人工影响天气业务系统的一项重要内容,加强对人工影响天气飞机和地面作业数据的信息化建设,及时准确采集在用各类作业装备的实际作业数据,是指导和进行决策服务的一项重要内容,也是科学评估作业效果的基础,亦是人工影响天气作业指挥调度与方案改进的重要支撑,并日益受到各级气象业务、管理部门重视。

近年来,为提高人工影响天气业务管理现代化水平,国家级与各省级针对作业数据的信息化建设做了大量基础性工作[5-17],主要体现在全国站点统一、作业信息规范、上报流程及上报方式等方面,如2007年3月国家级人工影响天气业务单位对全国所有人工影响天气作业站点进行统一九位制编码,并提出对站点基础地理信息数据采集上报要求;2008年11月中国气象局人工影响天气中心进一步规定作业信息的收集内容与上报方式;2013年9月中国气象局应急减灾与公共服务司会同中国气象局办公室组织开发的基于各级气象部门综合管理信息系统平台的全国人工影响天气管理信息系统推进业务应用;2014年9月中国气象局人工影响天气中心组织研发的全国人工影响天气作业信息采集处理系统投入业务试运行。此外,各省还自行开发了专用或兼用的类似业务系统,用以收集、上报、统计、分析各类作业信息,并实现省级内部、省级和国家级业务部门之间的信息汇集上报。

目前,关于人工影响天气地面作业信息管理的内容基本均参照国家级早期规定上报的作业信息收集内容设计和建设,即主要包括作业站点编号、站点名称、站点位置 (仅对移动点)、作业日期、作业类型、用弹型号、用弹量、仰角、方位角、作业开始时间与结束时间、作业前后天气状况、作业面积、作业效果、填报单位和人员等信息。按照业务规定,作业信息应在作业完成后24 h之内完成上报,这样极低的时效性,远不能满足实际服务需要和业务现代化发展要求。而从规定上报的地面作业信息内容看,作业面积、作业效果和作业类型、作业前后天气状况需结合气象资料深入分析或判别,其上报时效性难以保证,但其余与气象分析无关的作业数据,包括作业装备与弹药类型信息、站点基础地理信息与实际发射时间、用弹数量等诸元,完全可以实现实时采集和上报,以大幅提高作业信息上报的时效性。

另一方面,虽然全国各级在运行的人工影响天气作业信息管理类似系统繁杂多样,但对地面作业数据的前端采集均来自于指挥或作业人员口头报告或人工录入系统,进而电子入库存档,再向有关的业务或管理部门传报。由于实施作业通常在降水等复杂天气条件下,同时人为报告、录入数据不可避免地易发生故意或无意疏漏,极易导致收集上报的作业数据准确性无法保证。指挥或管理部门难以实时把控实际作业情况和精准的用弹信息,也直接制约了安全管理在内的其他业务环节的顺利开展。

为解决人工影响天气地面作业数据完全依赖人工采集录入的瓶颈及可能引发的安全管理问题,切实提升作业数据收集上报的时效性和准确性,急需发展更适用的作业数据采集方法。除了设计采用计算机自动控制发射系统实现对作业数据自动存储外[11-13],通过对作业装备改造和利用作业现场声、光或振动效果来实现对地面作业数据的自动感应,也可以作为有效的技术途径,而利用作业现场强噪音或振动的特征来自动感应并识别高射炮和火箭两类常用作业装备的作业数据,还具有成本低廉和无任何安全隐患的优势。本文通过对人工影响天气作业使用的37 mm口径65型双管高射炮进行训练模拟弹和JD-07型防雹增雨炮弹发射数据现场声级采集分析,为人工影响天气地面高射炮作业数据自动采集业务及相关服务提供技术支持。

1 原理和方法人类生活环境被各种声音所包围。通常情况下,那些不希望听见的声音被称为噪声,如环境噪声、交通噪声等。按声源不同,环境噪声可以分为机械噪声、空气动力性噪声和电磁性噪声[18-19]。按照噪声时间变化特性,可分为4种情况:① 噪声的强度随时间变化不显著,称为稳定噪声,如电机、织布机的噪声;② 噪声的强度随时间有规律地起伏,周期性地时大时小的出现,称为周期性变化噪声,如蒸汽机车的噪声;③ 噪声随时间起伏变化无一定的规律,称为无规噪声,如街道交通噪声;④ 如果噪声突然爆发又很快消失,持续时间不超过1 s,则称为脉冲声,如冲床噪声、枪炮噪声等。

物理学里,声压是空气受声波干扰而产生的压力增值,单位是帕斯卡 (Pa)。声波在空气中传播时压缩和稀疏交替变化,所以压力增值也正负交替。通常说的声压取均方根,为有效声压。声级是声压级的简称[19],是指以对数尺衡量有效声压相对于一个基准值大小,单位为分贝 (dB),计算公式为

|

(1) |

式 (1) 中, Lp是声级或声压级 (单位:dB), p为声压 (单位:Pa), p0是基准声压,在空气中p0等于2×10-5 Pa (即20微帕),该值是正常人耳对1 kHz声音的听阈 (即产生听觉的最低声压)。声级作为噪声评价的基本量,常用于简单地反映噪声强弱与其产生的危害。声级计则是一种能将工业噪声、生活噪声和交通噪声等按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器,已被广泛地用于工业噪声和环境噪声测量, 适用于工厂企业、环境保护、劳动卫生、交通、教学、科研等多部门的声测试领域。

目前,我国人工影响天气地面防雹增雨作业以65型双管37 mm高射炮和专用火箭作业系统为主要装备,作业现场具有噪声大、振动强两个极为显著的特点。本文利用可测量高声级的便携式、高精度声学测量仪器,基于声级感应技术[19]来自动采集人工影响天气作业站高射炮发射现场的噪音声级,通过对训练模拟弹和人雨弹实弹发射声级特征 (变化规律、峰值高低等) 详细分析, 实现对高射炮实际作业数据的自动感应与识别,包括高射炮单次发射和连续发射时准确的发射时间、用弹数量等。

2 试验装备与仪器 2.1 人工影响天气三七高射炮人工影响天气高射炮作业数据自动采集试验中使用的作业装备,为我国人工防雹增雨作业广泛使用的口径为37 mm的65型双管高射炮。该高射炮系统的火炮是在1955年定型的55式37 mm单管高射炮基础上发展而来,1965年设计定型并投入大批量生产。炮身长2739 mm,身管长2315 mm,后坐长150~180 mm,理论最大射程为8500 m,最大射高6700 m。高低射界为-10°~85°,方向射界为360°。高射炮发射时,仰角和方位角可以任意、快速调节。该炮采用立楔式炮闩,由弹夹供弹,反后坐装置包括节制杆式液压制退机和复进弹簧,弹夹装弹5发,弹仓容弹量为10发,安装供弹漏斗后可实现多弹夹连续供弹。平均炮口速度不低于866 m/s,连发射击射速320~360发/min (双管)。火炮由手动操作,高低和方向瞄准有两种速度。火炮装有机构同步击发装置,可使两管炮发射循环周期的时差避免累积,达到基本同步。

高射炮作业试验分别使用了55式37 mm高射炮训练模拟弹和装有碘化银的人工影响天气专用JD-07型37 mm防雹增雨炮弹。其中,JD-07型37 mm防雹增雨炮弹全弹由冗余并联双路延时自炸引信、弹丸 (含炸药、碘化银)、药筒、药筒装药、底火等部分组成。全弹质量为1.26 kg,弹丸质量为0.73 kg,弹丸中AgI含量为1 g。55式37 mm高射炮训练模拟弹可模拟37 mm防雹增雨炮弹实弹射击,在声光感效果上同于实弹射击。弹丸长度为19 cm,弹丸质量为0.56 kg,也由弹丸 (不含炸药)、药筒、药筒装药、底火等部分组成。

2.2 声级感应仪器针对人工影响天气高射炮和火箭作业现场发出的强噪声进行应用研究,试验定制使用了杭州爱华仪器有限公司生产的AWA5661-3C型多功能声级计。基于该型声级计的传声器和主机两个核心模块,结合人工影响天气固定作业站、移动作业点的信息采集和传输需要,2014年8月中国气象局人工影响天气中心与新晨科技股份有限公司合作,进一步集成定位模块、无线传输模块,研制出适用于人工影响天气地面高射炮和火箭作业数据采集传输需专用仪器——WMS-SLM-01型人工影响天气地面作业数据采集传输仪。该设备外形尺寸280 mm×199 mm×90 mm,质量为3.25 kg,主要由机箱和主板、声级感应模块、3G/WiFi模块和GPS模块组成。

WMS-SLM-01型人工影响天气地面作业数据采集传输仪传声器的外径为6.35 mm,标称灵敏度为4 mV/Pa,频率范围为10~20000 Hz,频率计权分A计权、C计权、Z计权,A计权本机噪声小于37 dB,测量上限160 dB。时间计权分为快 (F)、慢 (S)、脉冲 (I)、峰值 (Peak),仪器精度执行GB/T3785—2010/IEC61672:2002国家标准对1级声级计的要求。声级采样间隔可在0.01~6 s间设置。为了有效识别人工影响天气高射炮发射过程,试验时采样间隔设置为0.01 s。

3 高射炮发射声级采集试验结果分析 3.1 三七高射炮训练模拟弹发射声级分析2014年7月12日在天津市宝坻区大钟庄人工影响天气作业站开展了三七高射炮作业数据自动采集试验。作业装备为37 mm口径的65型双管高射炮;作业用弹使用了中国人民解放军第三三零五工厂生产的55式37 mm高射炮训练模拟弹;试验使用WMS-SLM-01型人工影响天气地面作业数据采集传输仪对高射炮发射数据进行声级采集,试验时仪器置于高射炮炮身的左侧后方,水平距离炮座约6 m,垂直离地高度约0.4 m。

在作业站,采集传输仪提前启动对周围环境噪音进行监测。根据作业设计,整个试验分为两部分:第1部分为单发作业采集试验。试验中高射炮发射方位角和仰角均保持不变,先后共发射2发训练模拟弹,两次发射时间间歇超过1 s。从12:03:05(北京时,下同) 启动监测,至12:04:15结束声级采集;第2部分为连发作业采集试验。试验中高射炮发射仰角保持不变,方位角不变或在较小射角范围内改变 (实际作业习惯,同时也为在云内形成影响扇面扩大催化剂影响区域),单管连续发射6发训练模拟弹,声级采集时间为12:09:18—12:11:05。整个采集试验累计发射训练模拟弹8发。

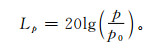

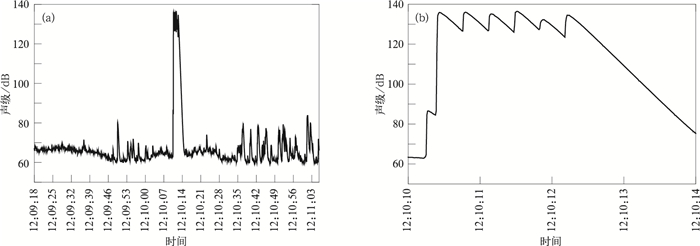

3.1.1 单发采集试验结果图 1a给出了采集传输仪在第1部分单发作业采集试验中采集到的全过程环境噪音声级变化。可见对应高射炮2次单发作业,采集传输仪能够极明显地监测识别出两次声级瞬时突升过程。第1次出现在12:03:45.33(秒后为百分之一秒),声级峰值达132.9 dB;第2次出现在12:03:59.11,峰值为131.9 dB,两个峰值均高于130 dB。其余时段监测的环境噪音强度则一般低于80 dB。

|

|

| 图 1. 高射炮训练模拟弹单管2单发声级变化 (a) 与短时特征 (b) Fig 1. Sound level characteristics of 2 training shells from single-barreled discontinuous shooting during the total (a) and partial (b) periods of time | |

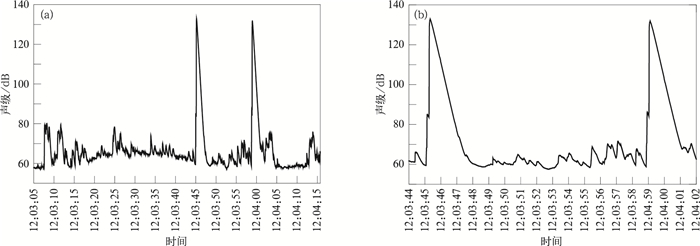

数据精细分析显示,环境噪音的升降变化呈渐变过程,0.01 s采样间隔下连续两个时次声级差通常小于10 dB。由图 1b两次单发作业的短时声级特征看,对应单发作业,声级瞬时突升明显,且每次突升过程之前还伴随出现一个较强噪音,本文称之为前导噪音。由图 2单发1前导噪音特征看 (单发2特征相似,图略),前导噪音继12:03:45.12后出现,较稳定地持续到12:03:45.26,持续时间约0.14 s,声级范围介于80~90 dB,平均约85 dB。之后声级突升,接近或超过120 dB。

|

|

| 图 2. 高射炮训练模拟弹单管单发1前导噪音特征 Fig 2. The leading noise characteristics of the 1st training shell from single-barreled discontinuous shooting | |

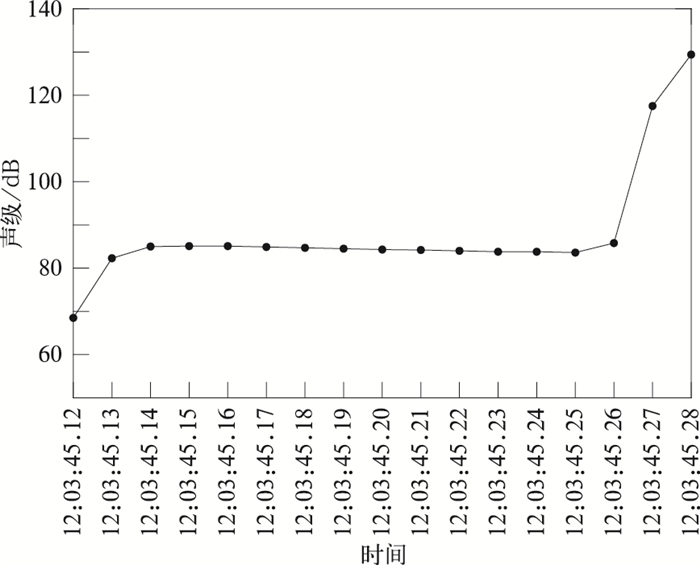

图 3单发1在12:03:45.26(声级85.8dB) 前导噪音结束,之后0.01 s内突升至117.5 dB,增幅31.7 dB,12:03:45.33达到峰值132.9 dB。从前导噪音结束至峰值出现,短时突升持续时间仅0.07 s。单发2前导噪音出现后,从12:03:59.04的88.0 dB突升至12:03:59.05的126.8 dB,12:03:59.11达峰值131.9 dB。前导噪音结束至峰值出现持续时间也为0.07 s。两次单发声级达到峰值后即下降,相对前期跃升速率,声级下降的速率较缓慢。

|

|

| 图 3. 高射炮训练模拟弹单管单发1声级主要特征 Fig 3. Sound level partial characteristics of the 1st training shell from single-barreled discontinuous shooting | |

3.1.2 连发采集试验结果

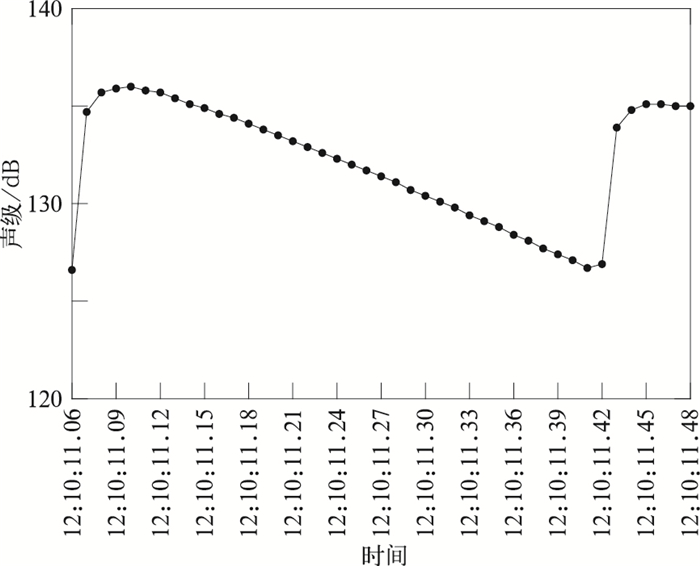

图 4a给出的第2部分连发作业采集试验中全过程环境噪音声级变化显示,高射炮连发作业时声级短时突升极为显著,其峰值也达到130 dB以上。通过图 4b右声级短时变化可以明显地分辨出每发作业。此外,高射炮连发作业时同样监测到一次前导噪音。可见,该特征已为高射炮发射的一个明显标识。

|

|

| 图 4. 高射炮训练模拟弹单管6连发声级变化 (a) 与短时特征 (b) Fig 4. Sound level characteristics of 6 training shells from single-barreled continuous shooting during the total (a) and partial (b) periods of time | |

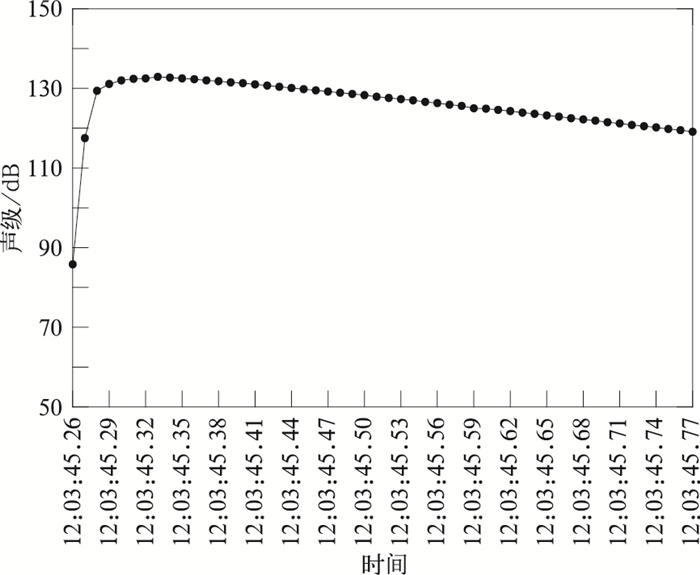

高射炮连发作业,首先监测到前导噪音,并与单发作业前导噪音特征相似。伴随第1发作业,声级迅速跃升,0.01 s内从86.6 dB跃升至118.6 dB,增强32.0 dB。12:10:10.74达到峰值135.9 dB,接近140 dB。紧接着,强度开始递减,至12:10:11.06减为126.6 dB。第2发作业时声级再次突升。紧随其后其余各发作业声级变化特征与之类似。从前导噪音出现到12:10:12.51第6发作业声级达到峰值,整个过程累计持续时间仅1.96 s。

总体变化看,各发作业的声级都呈先短时突升而后逐渐递减的过程,每发声级峰值均介于130~140 dB (表 1),且连发作业过程中声级一直高于120 dB。图 5以第2发为例 (各发特征相似,其余图略) 可见,从声级迅速跃升 (12:10:11.06),很短时达峰值,然后减弱,直至下一发再突升 (12:10:11.41),间隔时间为0.35 s,结合表 2统计的各发峰值特征,容易统计出每发持续时间为0.35~0.36 s,这亦为高射炮连发的发射间隔。

|

|

表 1 高射炮单管连续发射的6发训练模拟弹声级基本特征 Table 1 Sound level characteristics of 6 training shells from single-barreled continuous shooting |

|

|

| 图 5. 高射炮训练模拟弹单管连发第2发声级主要特征 Fig 5. Sound level partial characteristics of the 2nd training shell from single-barreled continuous shooting | |

|

|

表 2 高射炮双管连续发射时4部数据采集传输仪监测声级峰值比较 Table 2 Comparison of the sound level peaks collected by the 4 ground-based operation dataacquisition and transmission devices during double-barreled continuous shooting |

另外,表 1给出的是相同仰角、方位角仅在极窄范围内变化时连续发射的6发训练模拟弹声级特征。简单地比较各发峰值表明,第5,6发的声级峰值强度较其余几发稍弱,且第5发声级从突升到峰值所需时间0.07 s,相较其他几发所需时间 (0.03~0.04 s) 有些许滞后,这种差异可直观地用于对作业用弹质量检验方面的参考。

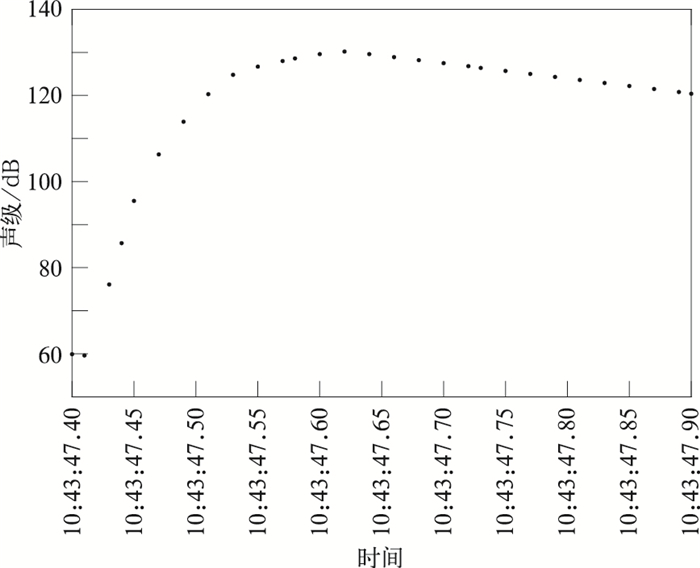

3.2 JD-07型37 mm防雹增雨炮弹发射结果声级分析高射炮训练模拟弹虽然可以模拟37 mm防雹增雨炮弹实弹射击,包括声级感应在内的声光感效果同于实弹射击,但与实弹发射仍存在一定差异。为获取人工影响天气实际作业数据,2014年9月24日在河北省承德市兴隆县小碌洞作业站点设计进行三七高射炮JD-07型防雹增雨炮弹实际发射声级采集试验,并根据研究需要使用4部数据采集传输仪 (编号01~04,见表 2)。根据作业站实际环境条件 (如空间大小),将数据采集传输仪分别置于高射炮炮口左前、右前和炮身左后、右后,距离高射炮炮座最近为4.68 m,最远为7.78 m。本文主要就其中一部数据采集传输仪 (编号02) 感应的数据作详细声级特征分析。

小碌洞实弹发射试验中,作业人员先后进行了2次单发和1次3连发作业,合计发射07型防雹增雨炮弹8发。其中,连发作业采用双管发射方式,即每次2发防雹增雨炮弹同步发射,3连发实际发射07型防雹增雨炮弹6发。因数据采集传输仪同时开启了现场录音功能,存储录音文件和声级数据的时间分辨率有所降低,部分采样记录空缺,由0.01 s降为平均约为0.02 s。

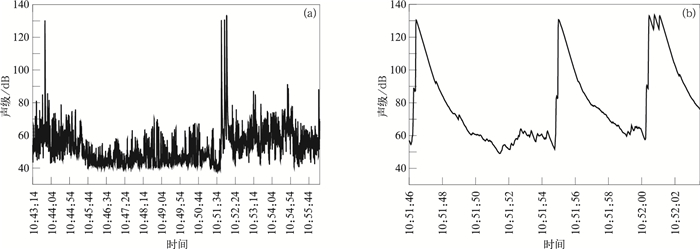

3.2.1 单发和连发采集试验结果图 6a给出了编号02数据采集传输仪对高射炮实弹发射全过程环境噪音声级监测变化。与此前训练模拟弹试验结果相似,作业站及周边环境噪音声级绝大部分弱于80 dB。现场采集到了两段明显强噪音过程:前一段对应于发射前人为敲击炮身附近的金属铁架 (目的是对4部仪器进行统时校对);后一段强噪音对应实弹发射过程。由图 6b可见,实弹发射声级短时突升特征显著,通过声级变化识别高射炮单次发射和连续发射十分容易。

|

|

| 图 6. JD-07型37 mm防雹增雨炮弹发射声级变化 (a) 与短时特征 (b) Fig 6. Sound level characteristics of JD-07 type cloud seeding shells yielded from the artillery gun shooting during the total (a) and partial (b) periods of time | |

伴随高射炮单发和连发实弹发射,均监测到前导噪音。对于单发2,监测显示前导噪音持续约0.11 s,声级相对稳定,平均约83 dB (图略)。连发作业前导噪音持续时间约0.13 s,声级平均约90 dB。前导噪音结束后,发射声级都迅速跃升,快速达到峰值超过130 dB,然后再逐渐递减。监测显示,实弹连发第2发的高强度噪音持续时间约为0.33 s,这与训练模拟弹发射间隔相近。另外,连发作业时高强度噪音持续存在,每发声级从峰值减弱到下一发开始前的强度,降幅仅8.6 dB。

3.2.2 不同仪器声级采集比较由表 2小碌洞实弹发射试验中同时使用的4部数据采集传输仪声级峰值比较看,连发时,距离高射炮不同距离和方位,每发声级峰值非常接近。简单地与单发峰值比较可知:对单部数据采集传输仪,连发的每发声级峰值均高于单发峰值,最大偏高8.6 dB,最小仅偏高0.4 dB。综合4部数据采集传输仪声级资料,单发声级峰值平均129.2 dB,连发声级峰值平均为133.0 dB,连发声级强度总体高于单发。

另外,表 2也显示,根据作业站实际环境条件布设的4部数据采集传输仪,在距离高射炮炮身不同距离和方位下,对单发射击和连续发射的声级感应差异并不大,即该仪器对高射炮作业数据的采集与识别受其布设距离和方位的影响较小。

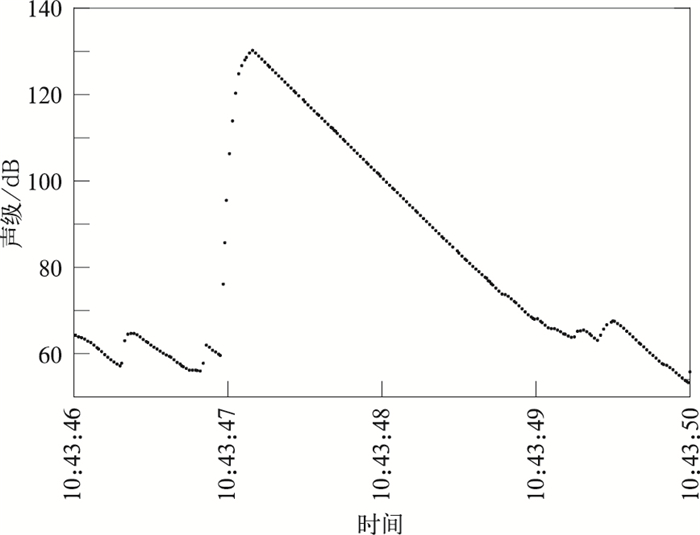

4 环境人为强噪音声级分析2014年9月24日在小碌洞作业站高射炮实弹作业数据采集试验中,发射前,试验人员为校准对时4套数据采集传输仪,敲击了高射炮炮座附近金属铁架 (图 7)。与高射炮发射的强噪音相比,该人为制造的噪音声级峰值也超过120 dB,声级先升后降,且上升阶段呈逐渐增强的过程 (图 8),短时增幅较小 (0.02 s内强度增加10 dB)。这与高射炮发射产生的前导噪音、与前导噪音相关联的声级突升特征明显不同,很容易将之与高射炮发射相区分。

|

|

| 图 7. 环境强噪音声级变化 Fig 7. Sound level characteristics of a man-made strong noise | |

|

|

| 图 8. 环境强噪音声级主要特征 Fig 8. Sound level partial characteristics of a man-made strong noise | |

5 高射炮作业数据声级采集技术应用

基于上述高射炮现场发射声级特征分析,训练模拟弹和防雹增雨炮弹实弹发射产生的前导噪音、每发声级突升及其增幅,可以成为高射炮发射区别于自然环境及人为强噪音的明显指标。从高射炮机械作用原理看,发射时前导噪音实际来自高射炮膛内发射用弹的底火击发过程,而前导噪音之后每发声级峰值则对应为发射用弹飞出炮口的瞬时过程。

已有试验结果显示,高射炮单管发射时,不论单发还是连发,通过环境噪音声级变化均可精准识别出每发信息。而对于双管发射,仅从声级变化较难对双管同步击发和一次发射出的2发用弹加以分辨。根据要求,为避免高强度作业引发高射炮身管安全隐患,实际人工影响天气作业时通常采用的是单管独立发射模式。这样,通过监测利用作业站声级变化能很容易实现对高射炮实际发射时间、用弹量等关键作业数据进行自动、准确地采集和统计。如果进一步集成GPS定位模块,还可以实现对包括固定作业站和移动作业点具体发射位置基础地理信息的自动采集。

针对人工影响天气地面高射炮发射另外两个重要数据——发射方位角与仰角,单个地面作业数据采集传输仪无法获得,而若考虑在高射炮周边按不同距离与方位布设不少于3套相同的数据采集传输仪,利用建立的声级感应阵列,基于到达时差法声源定位原理[20-21],假定声源位置和感应器在同一水平面,通过简单的几何计算能够准确地定位出每发声源位置,再结合高射炮基座位置、身管长度和方向基准,进而就可以精准地计算出发射仰角、方位角。鉴于高射炮身管仅两米多长,该计算对到达时差距离精度有较高要求,这直接反映到对作业数据采集传输仪自身采样时间分辨率的高要求上。

另外,高射炮发射时实时采集到的前导噪音,作为弹药底火击发的显著标识,亦可作为人工影响天气地面高射炮安全作业的重要监控内容。如实际作业中遇到作业用弹膛内已被击发但并未发射出去的危险性预警,这对有效预防重大安全事故及其应急处置能够起到重要辅助作用。此外,高射炮在特定方位角和仰角范围内连续发射时各发用弹声级峰值简单比对,亦可以作为检测作业用弹质量差异的参考。

6 结论针对人工影响天气高射炮和火箭发射现场产生的强脉冲噪声,基于声级感应技术,利用地面作业数据采集传输仪,对我国人工影响天气作业中广泛使用37 mm口径65型双管高射炮训练模拟弹和JD-07型防雹增雨炮弹现场发射数据进行采集试验,分析表明:

1) 高射炮训练模拟弹和防雹增雨炮弹实弹发射产生的前导噪音与每发声级短时突升,能够成为高射炮发射区别于作业站内自然环境及人为制造噪音的一个显著标识。前导噪音作为高射炮弹药被击发的显著标识,亦可作为高射炮安全监控重要内容,对有效预防重大安全事故及其应急处置能够起到重要辅助作用。

2) 从作业站内环境噪音声级变化上能够精准地分辨出高射炮单管或双管、单次 (两次发射时间间隔不短于1 s) 或连续发射的每发信息,包括实际发射时间、用弹数量等关键数据,进而容易实现自动、实时、精准地采集与分析。高射炮双管同步发射仅从声级本身变化上难以识别出2发用弹,但同步发射的声级峰值要高于单发峰值。

3) 在人工影响天气作业站内,距离高射炮炮身不同距离和方位下对单发射击和连续发射的声级感应差异并不大。利用声级特征采集与识别高射炮作业数据,受感应仪器的布设距离和方位的影响较小。高射炮发射每发用弹声级峰值简单对比,可作为直观检验用弹质量的参考。

4) 高射炮每发用弹发射的方位角和仰角可以利用声级感应阵列和基于到达时差法声源定位原理实现精准计算。进一步集成GPS定位模块,还可实现对包括固定作业站和移动作业点具体发射位置地理信息的自动采集。

致谢 感谢对试验提供诸多帮助的天津市人工影响天气办公室、天津市宝坻区气象局、河北省人工影响天气办公室、河北省承德县气象局的领导和同仁!| [1] | 毛节泰, 郑国光. 对人工影响天气若干问题的探讨. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 643–646. DOI:10.11898/1001-7313.20060508 |

| [2] | 郑国光, 郭学良. 人工影响天气科学技术现状及发展趋势. 中国工程科学, 2012, 14, (9): 20–27. |

| [3] | 郭学良, 付丹红, 胡朝霞. 云降水物理与人工影响天气研究进展 (2008~2012年). 大气科学, 2013, 37, (2): 351–363. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2012.12321 |

| [4] | 王广河, 胡志晋, 陈万奎. 人工增雨农业减灾技术研究. 应用气象学报, 2001, 12, (增刊Ⅰ): 1–9. |

| [5] | 许焕斌. 关于在人工影响天气中更新学术观念的探讨. 干旱气象, 2009, 27, (4): 305–307. |

| [6] | 唐仁茂, 杨维军, 王斌, 等. 夏季对流云火箭增雨技术初步研究. 应用气象学报, 2001, 12, (1): 58–64. |

| [7] | 杨维军, 张东风. 火箭、高炮作业指挥盘的研制及应用. 应用气象学报, 2001, 12, (增刊Ⅰ): 206–207. |

| [8] | 王致君, 冯锦明, 楚荣忠, 等. 防雹减灾专家系统. 高原气象, 2001, 20, (4): 461–467. |

| [9] | 周毓荃, 张存. 河南省新一代人工影响天气业务技术系统的设计、开发和应用. 应用气象学报, 2001, 12, (增刊Ⅰ): 173–184. |

| [10] | 杨经培, 杨晓华, 马建华. 关于人工影响天气作业信息上报的几点建议. 内蒙古气象, 2009, (3): 34–36. |

| [11] | 胡志晋, 王广河, 王雨增. 人工影响天气工程系统. 中国工程科学, 2000, 2, (7): 87–91. |

| [12] | 姚展予. 中国气象科学研究院人工影响天气研究进展回顾. 应用气象学报, 2006, 17, (6): 786–795. DOI:10.11898/1001-7313.20060616 |

| [13] | 岳治国, 刘贵华, 李燕, 等. 陕西省人工影响天气业务信息管理系统. 陕西气象, 2002, (5): 30–31. |

| [14] | 马学谦, 马玉岩, 张小军. 青海人工影响天气作业信息系统设计与实现. 安徽农业科学, 2011, 39, (19): 11895–11897; 11906. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2011.19.203 |

| [15] | 王以琳, 李德生, 李昌义, 等. 远程控制人工影响天气火箭自动化作业系统. 气象, 2008, 34, (1): 107–113. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.01.016 |

| [16] | 王利林, 孙逸帆. 人工影响天气火箭作业参数自动控制仪. 江西科学, 2013, 31, (6): 845–849. |

| [17] | 龙兴波, 樊昌元, 黄敏. 人影高炮作业数据采集器的移动电源设计. 成都信息工程学院学报, 2014, 29, (2): 179–185. |

| [18] | 刘颖辉. 噪声与振动污染控制技术. 北京: 科学出版社, 2011. |

| [19] | 张绍栋, 熊文波. 环境噪声和振动测量技术 (手册). 杭州: 杭州爱华仪器有限公司, 2013. |

| [20] | 林志斌, 徐柏龄. 基于传声器阵列的声源定位. 电声技术, 2004, (5): 19–23. |

| [21] | 王文龙, 张艳萍. 基于四麦克风阵列的三维声源定位. 南京信息工程大学学报:自然科学版, 2010, 2, (5): 410–413. |

2015, 26 (5): 590-599

2015, 26 (5): 590-599