2. 中国气象局气象探测中心,北京 100081;

3. 西藏自治区气象局,拉萨 850000;

4. 西藏自治区拉萨市当雄县气象局,当雄 851500;

5. 青海省气象科学研究所,西宁 810000)

2. Meteorological Observation Center of CMA, Beijing 100081;

3. Meteorological Bureau of Tibet Autonomous Region, Lhasa 850000;

4. Dangxiong Meteorological Bureau of Xizang, Dangxiong 851500;

5. Qinghai Institute of Meteorological Sciences, Xining 810000

尽管到达地面紫外辐射在太阳总辐射能量中只占较少的部分,但它对人类健康、生态环境的影响十分重要。为了评估紫外辐射的生物效应,根据国家标准[1],通常计算紫外辐射的光谱辐照度与红斑效应谱 (紫外辐射使人类皮肤产生红斑的能力随波长变化的关系函数) 加权乘积对波长的积分量,得到红斑有效辐照度。考虑在公众认知范围内,红斑有效辐照度的概念比较复杂,世界卫生组织 (WHO) 在2002年给出紫外线指数 (UVI) 定义[2],即用红斑有效辐射值乘40的值为UVI。UVI值越高,表明紫外辐射对人体的皮肤潜在伤害越大,它在引起公众关注和警示太阳辐射可能造成的生物伤害方面具有指示作用。通常情况下,UVI为1~2时,是安全的;UVI为3~5时,则需要在一定暴露环境下具有保护措施;UVI为7以上时,需要特殊保护措施;UVI为11以上时,则属于危险情形[3]。影响到达地表太阳紫外辐射的因素较多。太阳天顶角 (solar zenith angle, SZA)、天空云量 (包括云高)、平流层臭氧、地表反照率、海拔高度和大气气溶胶等均可影响到地表太阳紫外辐射。青藏高原 (简称高原) 海拔较高,空气清洁,地面太阳辐射高于同纬度平原地区[4-5]。青藏高原地区上空夏季存在臭氧低谷[6],更增强了高原地区的紫外辐射。在高海拔地区已观测到极高的UVI[7](UVI值大于20)。但受季风影响,夏季多云天气既可能使高原紫外辐射减弱,也可能由于云散射辐射增强效应导致地表紫外辐射增强[8]。因此,深入了解高原地区紫外辐射特征及其影响因子对高原地区的生态环境、人体健康保护均有意义[9]。

青藏高原地域广阔,对其地面紫外辐射的观测相对较少。已有研究集中在拉萨城区[4-5, 10]或高原东北部青海瓦里关的短期观测[11]。为了进一步了解高原不同地区近地面紫外辐射特征及其影响因素,本文主要考察在当雄地区 (30.48°N,91.10°E,海拔为4200 m) 进行为期两年 (2009年9月—2011年8月) 的近地面UVI测值,并结合辐射传输模式重点分析比较当雄UVI变化及其受太阳天顶角、云、臭氧、地面积雪和气溶胶等因素的影响状况。在此基础上,比较该地UVI与高原其他3个地点 (拉萨、青海的沱沱河及瓦里关) 测值;此外,本文还给出了地面测值与卫星OMI探测UVI产品的初步比较情况,展示卫星UVI产品在高原地区精度状况。

1 观测仪器和数据 1.1 地面紫外辐射观测在当雄观测UVI仪器是Yankee UVB-1型辐射表 (每隔1 min观测1次),是世界气象组织推荐全球大气本底观测使用的宽波段紫外-B波段 (UV-B:290~330 nm) 辐射表。该表核心技术是太阳辐射通过硫酸镍晶体滤光片后得到较弱的UV-B辐射激发磷光体产生可见绿波段的荧光,从而通过光敏二极管测量荧光辐照度间接实现太阳UV-B辐射快速而准确的测量[12]。与当雄进行比较的高原其他3个站, 沱沱河 (34.22°N,92.43°E,海拔为4500 m)、拉萨 (29.67°N,91.13°E,海拔为3640 m)、瓦里关 (36.29°N,100.90°E,海拔为3810 m) 的UVI的观测仪器分别是编号为177,074和054的Brewer臭氧光谱仪。Brewer光谱仪与Yankee UVB-1辐射表不同之处在于,Brewer光谱仪还要进行臭氧等其他观测,对UVI观测并非连续,但通过光谱观测实现。

1.2 数据选择与处理本文对当雄UV-B原始数据进行筛选:剔除电压信号明显异常的值,仅选择太阳天顶角在90°以下的测值并将其转换成UVI进行分析。云量、地面积雪等天气信息来自当雄站点定时气象观测记录。其中,所有天气指观测时间内所有样本天气条件,晴天以每日4次云量均为0为依据。臭氧总量来自拉萨177号Brewer光谱仪测值。Brewer光谱仪的UVI测值是按业务流程经过质量评估与控制后确定的[13]。

卫星与地基UVI比较时间确定在卫星过境时刻。由于Brewer光谱仪UVI测值的时间并不完全与卫星过境时间一致,本文参考Tanskanen等[14]研究工作,在处理Brewer UVI数据时,将卫星过境与地基测值时间差别设在10 min内进行比较;在与卫星产品比较时,晴天依据卫星云量产品为零而确定。

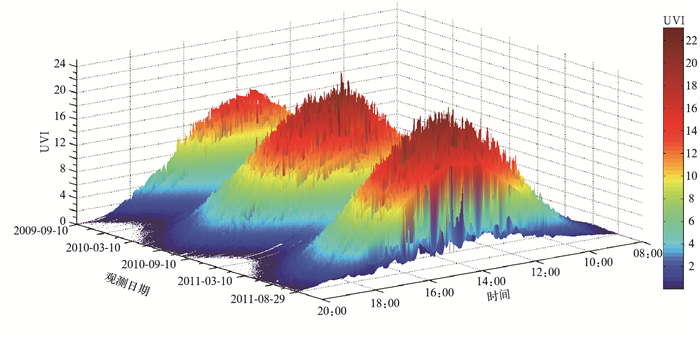

2 结果与分析 2.1 当雄UVI变化特征图 1给出了当雄地面观测UVI总体变化 (时间为北京时,下同)。由图 1可以看到,当雄UVI具有显著的日变化和季节变化特征。晴天UVI以其最大值为轴线呈对称分布,随着太阳天顶角逐渐降低,UVI逐渐增大,且增长幅度也增大,并在当地正午左右达到峰值,然后逐渐回落。5—8月是UVI值较高的季节,前后月份UVI逐渐递减。正午小时平均UVI值夏季为12.6±3.9(其中6月为13.5±5.2,全年最高,而7月为12.5±5.7),最大小时平均值为19.3±0.6;而冬季仅为5.3±1.4,最大小时平均值为8.9±1.4。夏季是属于危险紫外辐射暴露的情形,UVI最高值为23.1,出现在2010年7月23日,与Dahlback等[10]在西藏米拉山 (29.82°N,92.34°E,海拔为5000 m) 的测值接近,但高于高原东北部瓦里关使用同种类型仪器短期测量的UVI最高值17[11]。

|

|

| 图 1. 当雄地区地面观测UVI总体特征 Fig 1. Overview of UVI measured at Dangxiong | |

2.2 影响地面UVI因素的检验 2.2.1 太阳天顶角

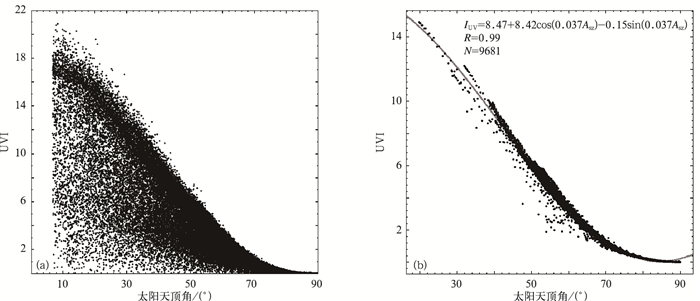

由图 1可知,太阳天顶角的变化是影响地表紫外辐射最重要的因素。图 2是当雄地表UVI随太阳天顶角变化趋势。UVI随着太阳天顶角降低总体上呈增大趋势,尽管UVI最大值并非均出现在太阳天顶角最小时刻 (这也正反映了除太阳天顶角外,其他因素也会明显影响UVI变化),UVI高值 (大于10) 明显集中于太阳天顶角较小 (小于40°) 的区域。

|

|

| 图 2. 当雄UVI (10 min平均) 随太阳天顶角的变化 (a) 所有天气,(b) 晴天 Fig 2. UVI (10 min mean) as a function of SZA observed at Dangxiong (a) all-sky, (b) cloud-free | |

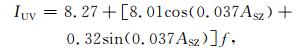

图 2b给出了晴天UVI随太阳天顶角变化趋势,可以得出UVI (IUV) 和SZA (ASZ) 的计算式:

|

(1) |

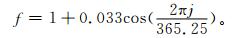

考虑地表太阳辐射与日地距离变化有关,式 (2) 中增加日地距离订正因子f,

|

(2) |

|

(3) |

其中,j表示一年中日序 (1~365或366)[15]。式 (2) 比式 (1) 的物理意义更明确一些。需要说明的是式 (2) 是基于当雄晴天地基观测拟合所得到,这一公式与站点海拔高度、太阳天顶角的范围以及其他晴天影响UVI的因素是密切联系的,并不一定完全准确适合高原其他站点。

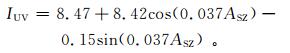

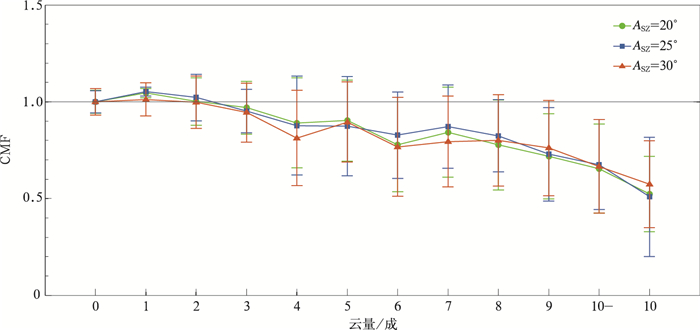

2.2.2 云对比图 2a、图 2b可发现, 云对UVI影响明显。大多数情况下,UVI会随着天空云量增加而呈整体性降低。为分析云对UVI的影响,本文引入云调制因子 (cloud motification factor, CMF),CMF被定义为云天和晴天条件下紫外辐射之比[16],而本文定义CMF值为某一云量下和晴天条件下UVI的比值 (值越小, 表示云对UVI的削弱越强),为消除太阳天顶角的影响,本文选择太阳天顶角分别为20°,25°,30°(±0.5°) 时, CMF的变化值与云量之间的关系 (图 3)。由图 3可知,CMF值随云量增加总体上是降低的,当云层完全遮蔽天空时,CMF值最小 (0.5~0.6),云对UVI的削弱最强。由图 3可知,当云量大于8成时,云仅存在削弱影响 (CMF值小于1)。而当云量小于8成时,云的存在除可能降低地面UVI以外,还有使到达地面UVI增强的现象 (存在CMF值大于1),在云量为1~2成时的CMF平均值略大于1。当雄CMF值分散性较大,这可能与实际观测中云量是一个主观观测量、存在较大不确定性有关,同时也可能是随后分析到的不遮日面的间隙性破碎云增强地表辐射的缘故 (图 3中“10-”表示天空布满云但存在空隙)。

|

|

| 图 3. 不同太阳天顶角条件下CMF值随云量变化的统计结果 Fig 3. Variations of CMF with changes of cloud amount at different SZAs | |

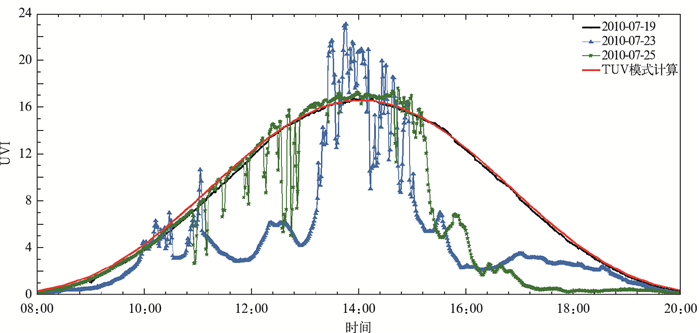

为进一步了解云对紫外辐射的影响,图 4给出了2010年7月19,23日和25日地基UVI观测变化,期间太阳天顶角和臭氧总量相近但云况不同。7月19日全天晴天,UVI日变化以最大值为中心呈对称分布。7月25日日平均云量为4成,且在午后云量逐渐增多到10成 (云层遮蔽天空),UVI对应变化为在当地时间正午过后大大降低,这是云削弱到达地面紫外辐射。但7月23日全天云量变化对UVI的影响很明显。天气记录该日出现太阳光可透过云隙的积云和积雨云,但在当地正午时间前,UVI比晴天条件下大大增强,且13:45出现了两年内UVI最大值 (23.1),高于7月19日 (晴天) UVI约40%(19日太阳天顶角比23日还要略小)。

|

|

| 图 4. 太阳天顶角接近时但不同云况下UVI日变化比较 Fig 4. Comparison of UVI under conditions of different cloud coverage | |

图 4还给出了利用NCAR的TUV辐射传输模式[17]计算出7月23日晴天时UVI的日变化值。模式模拟值与7月19日晴天条件下观测值高度吻合。可见,在检验其他影响晴天UVI的因素 (如臭氧总量、地面反照率等) 时,模式是一个很好的工具。观测和模式模拟值的比较表明:间隙性云层会增大到达地面紫外辐射。Dahlback等[10]在拉萨—林芝地区的米拉山也注意到,在这种情况下,UVI比晴天要高出30%左右。

UVI最大值出现的时间 (7月23日) 与Norsang等[18]在拉萨测得最大UV-B辐射值的时间相近 (7月22日)。这表明在这个季节当云量较多但云层未遮蔽日面时,云层多次反射增大到达地面的紫外辐射在高原地区是普遍现象。类似现象在第1次青藏高原大气科学试验中已被观测到[19],其表现为夏季高原地面太阳总辐射常出现超过全辐照度 (total solar irradiance,TSI) 值。这与高原较常出现强烈发展的对流云有关[20]:当天空未被云完全覆盖、而对流直展云系发展旺盛、在云顶部形成强烈的辐射散射面的情况下,太阳辐射穿过云隙到达地面过程中散射辐射得到增强,从而提升了太阳总辐射值。陆龙骅等[21]在对夏季珠穆朗玛峰地区的太阳总辐射分析时也发现,瞬时地表总辐射超过太阳全辐照度23%的现象;因此,云层增强地表太阳辐射在高原地区应是普遍现象。Piacentini等[22]在阿根廷的阿塔卡玛沙漠高原同样也观测到夏季地面总辐射超过太阳全辐照度的现象。

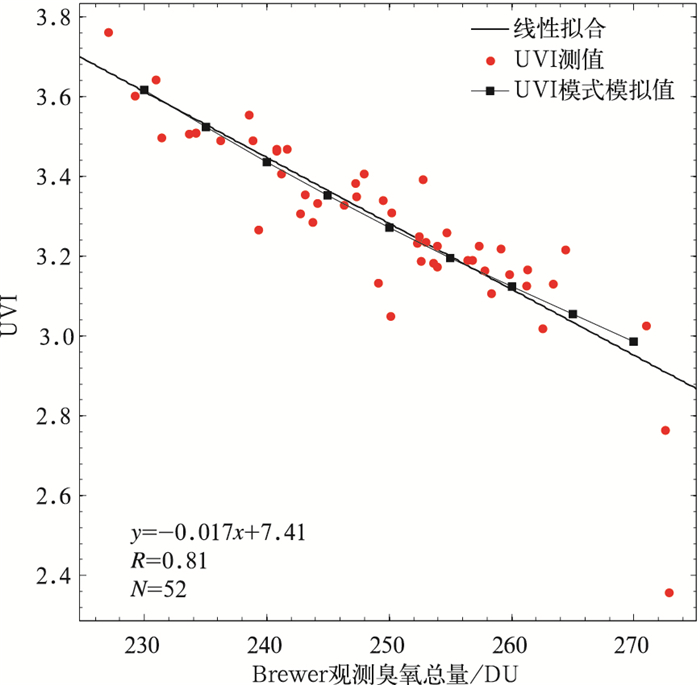

2.2.3 臭氧平流层臭氧量减少会导致到达地面UV-B紫外辐射增加。为了解臭氧总量与UVI的变化关系,本文挑选了当雄晴天、太阳天顶角比较接近时,观测到的UVI变化与臭氧总量之间的关系 (图 5)。臭氧总量与UVI之间线性拟合式为y=-0.017x+7.41,相关系数为0.81(达到0.01的显著性水平),这一拟合与TUV模式计算比较吻合。

|

|

| 图 5. 晴天条件下ASZ=60°±2.5°时臭氧总量与UVI的变化趋势 Fig 5. UVI as a function of total ozone with SZA of 60°±2.5° under clear-sky condition | |

夏季高原上空的臭氧低谷已被卫星和地基观测证实, 主要在高原南部覆盖拉萨和当雄地区[6, 23-24]。高原地区夏季臭氧低谷对UVI影响也可以从理论上量化。当雄与拉萨均处在夏季臭氧低谷影响区域范围内。为了解臭氧低谷对UVI的影响,根据拉萨和同纬度的东部地区临安 (处在非臭氧低谷区域) 夏季臭氧总量值平均值 (拉萨为262.3 DU,临安为287.4 DU) 的差异,TUV模式计算比较了臭氧总量差异对UVI的影响:在夏至日晴天正午因为臭氧总量差异,当雄UVI变化为12.3%。

2.2.4 地面积雪一般情况下, 紫外波段地面反照率较小,它对UVI影响不大。辐射传输模式研究表明[25],非冰、雪的地表紫外波段反照率对波长有依赖性,反照率变化对UVI的影响幅度不超过4%,但对于如冰、雪等地表,地面紫外辐射增强可达到40%。Kylling等[26]研究也表明,积雪长期覆盖地表会使地面红斑辐射月平均值增加20%。TUV模式对高原瓦里关地区UV-B辐射反照率敏感性试验也表明[13]:积雪地面的UVI增大且与雪深有关,雪深2 cm和5 cm分别使地面UVI增加21%~22%,27%~28%。为了探究实际积雪对当雄地区UVI的影响,本文根据当雄地区的气象观测积雪记录,半定量了解积雪对UVI的影响。

表 1给出了晴天条件下,有、无积雪时固定太阳天顶角 (分别固定为50°,60°) UVI测值以及TUV模式模拟值 (括号中) 的比较。有积雪的2009年第323日 (11月19日) 和2010年第2日 (1月2日) UVI较高;2010年第2日UVI在ASZ=50°, 60°分别比第363日 (12月29日) 高16.6%和16.9%(TUV模式模拟值在相应的条件下分别高22.7%和23.1%)。尽管第11日 (1月11日) 的臭氧总量仅为242 DU,但第2日的UVI仍然高于第11日。可见,地面积雪增大地表反照率,使UVI值相应加强。但如果将表 1中2009年第300日的UVI测值与第323日的进行比较会发现,实际上第323日的积雪对UVI的增强不到5%,远低于理论上的22%左右。

|

|

表 1 晴天积雪对UVI影响的调查 Table 1 Investigation of influences from snow coverage on UVI at Dangxiong |

基于观测推算积雪对UVI增加幅度均远低于Kylling等关于高纬度地区研究 (约20%)[26],也低于28%[13]和40%[25]的模式模拟值。通过对相同条件下当雄本地TUV模式模拟值分析可知,实际积雪对UVI的影响低于理论值 (约23%)。这一差值与当雄积雪粒子物理属性、积雪厚度、融化程度及表面杂质等因素造成积雪反照率的变化有关[27]。高纬度地区积雪深、太阳天顶角高导致的积雪反照率高对UVI的增加明显。冬季高原地面积雪的时空差异很大[28],当雄处在中低纬度下垫面为高原草甸地区,冬季积雪薄、持续时间短,当太阳天顶角较低时,积雪地表反照率低,这些使积雪对UVI增强幅度远低于理论值。

2.2.5 气溶胶高原地区气溶胶浓度总体较低,含量明显低于同纬度低海拔地区,接近洁净地区背景值。张军华等[29]测量表明:当雄地区的气溶胶光学厚度 (AOD) 较小,为0.02~0.1(550 nm)。利用TUV辐射传输模式模拟气溶胶变化对当雄地区地面UVI影响时发现,在其他参数固定的情况下,AOD由0.02变为0.1时,相应的UVI仅减少约为3%,说明当雄气溶胶变化对UVI影响很小,不超过3%,由此可以推测,在高原气溶胶低值地区,UVI受气溶胶的影响很小。

2.3 与高原其他站点测值的比较为了解高原地区UVI整体情况,将当雄与沱沱河、拉萨和瓦里关地基UVI测值进行比较 (表 2)。考虑到太阳天顶角是UVI变化主要因子,同时也兼顾Brewer UVI测值样本量较少的因素,表 2将太阳天顶角分别按10°±1°间隔固定在10°~60°的范围内比较。可以看出,在相同的太阳天顶角情况下,海拔高度对UVI影响很明显:当雄地面UVI与沱沱河接近 (比沱沱河低约0.5%),但分别高于拉萨和瓦里关25.86%及26.53%。在较高的太阳天顶角 (50°以上) 时,当雄UVI略高于沱沱河的原因仍需探讨,可能与沱沱河样本量较少有关。

|

|

表 2 当雄、沱沱河、拉萨、瓦里关地基UVI测值的比较 Table 2 Comparison of ground-based UVI at Dangxiong, Tutuhe, Lhasa, Waliguan |

由于海拔较低,拉萨UVI明显低于其他3个站的测值。但当太阳天顶角低于40°时 (主要在夏季) 却明显高于瓦里关测值。说明高原地区UVI总体既受海拔高度差异影响也受其他因子影响。夏季拉萨处在臭氧低谷区域,其上空臭氧总量低于瓦里关近30 DU,尽管瓦里关海拔高度略高于拉萨且不在城市地区,但UVI值仍较拉萨偏低约7%~10%(太阳天顶角为20°~40°)。

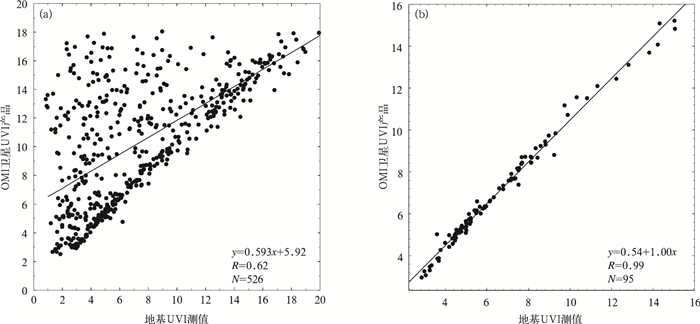

2.4 与OMI卫星UVI产品初步比对由于高原地区的地面观测站点非常少,更多观测数据需依靠卫星产品,因此,利用地基测值对卫星产品检验有重要意义。全球其他地区大部分站点卫星与地基测值的比较结果是卫星UVI产品高于地基测值[14, 30-31],究其根本原因是卫星在反演地表UVI时未考虑对流层吸收性气溶胶对紫外辐射的衰减。因此,OMI卫星UVI产品在晴天或云天情况下比地基测值高13%~33%不等 (如欧洲地区)[31-32]。图 6a是当雄地区Aura-OMI卫星过境时卫星与地基UVI数据比对的总体结果。显然卫星UVI产品也高于地基测值,但数据点分散范围很大,相对差别平均高达80%,远高于其他海拔较低地区的比对结果 (平均为0~40%[14])。由图 6a可知,当UVI值大于14处于较高水平时,卫星UVI产品普遍低于地基测值;而当地基UVI值不小于14时,卫星比地基测值平均低3.3%。由图 2可知,UVI值不小于14基本上是在太阳天顶角为36°以下的范围,主要是夏季。

|

|

| 图 6. 当雄卫星过境时刻地基与卫星UVI值比较 (a) 所有天气,(b) 晴天 Fig 6. UVI Comparison between satellite-derived overpass and ground-based measurements at Dangxiong under all sky conditions (a) and clear-day only (b) | |

若不存在云、气溶胶、地面积雪时,理论上卫星UVI产品与地基测值具有高度一致性[33]。当雄地区气溶胶含量较低,且地面积雪出现次数少,显然UVI受云的影响较大,由图 6a也可知,多数地基UVI测值仅为2~4,而此时,卫星UVI产品则为6~18,两者相差数倍,这种现象较为普遍。由图 6b可以看出,卫星UVI产品与地基测值具有很好的一致性,线性回归斜率约为1,卫星UVI产品和地基测值平均相对差别为8.6%±5.4%。这一结果与Tanskanen等[14]和Buchard等[31]的研究结果较为一致,优于Ialongo[30]比对的平原地区。但晴天卫星UVI产品高值不是高原对流层吸收性气溶胶造成地基UVI测值偏低所致。

当UVI值较高 (UVI值大于14) 时,地基测值高于卫星产品是一个比较特殊的现象。该现象在美国夏威夷Mauna Loa站、极地地区 (如南极的McMurdo站、Palmer站) 也曾出现,Tanskanen等[14]将这种现象归因于高度低于Mauna Loa站 (处在山顶上) 反射性较强的云或积雪地面 (极地站) 增强了地表反照率,导致地基UVI测值偏高。但当雄站地基紫外辐射观测位于盆地平原中,不存在周边高度低于测站的反射性较强的云或积雪地面 (UVI值大于14主要在夏季),因此,导致当雄地区卫星UVI产品低于地基测值最可能原因是云量较多,但未遮蔽太阳圆盘的云对地表散射辐射的加强结果,这种短期现象在卫星产品上难以反映。

表 3给出了OMI卫星UVI产品和地基测值相对差别的比较结果。显然,高原地区卫星UVI产品是明显高于地基测值的,晴天与云天两者巨大的差异也说明地基测值已显著受到云的影响。晴天拉萨地基UVI测值比卫星产品平均偏低近50%,与拉萨处于复杂的河谷地区有关。在河谷地形下,地基定点位置与卫星UVI像元的地理特征难以有效匹配。云对河谷地表UVI衰减在卫星上更难以反映,而其他3个站因为海拔高 (如当雄、沱沱河) 或处在山顶 (瓦里关),地理特征不匹配的影响则不明显。

|

|

表 3 当雄、沱沱河、拉萨、瓦里关地基UVI测值与OMI卫星UVI产品的相对差别 Table 3 UVI relative differences between ground-based and OMI over 4 sites |

3 结论

1) 高原地面UVI测值受太阳天顶角和云的影响明显。晴天地表UVI可用太阳天顶角函数拟合表征;而UVI的云调制因子 (CMF) 随云量增加呈下降趋势,但间隙未遮日面的云会增强云层间的散射使得地面UVI测值平均有3%~6%增加,个别情形达40%以上;地面积雪使UVI测值增加16%,但低于理论计算值;夏季臭氧低谷理论上可使当雄UVI测值增加10%以上;气溶胶对UVI的衰减不超过3%。

2) 与高原其他3个站测值 (沱沱河、拉萨和瓦里关) 比较可知,海拔高度对高原地区UVI有明显影响。海拔4000 m以上的UVI可超过12(太阳天顶角为20°时),比拉萨或瓦里关平均高25%以上;由于夏季臭氧低谷,拉萨UVI测值比瓦里关高7%~10%(太阳天顶角为20°~40°)。

3) 当雄地区OMI卫星UVI产品比地基测值平均偏高80%,但晴天仅高于地面9.0%左右。云是当雄地基UVI测值普遍低于卫星产品的原因,但夏季受到间隙性云增强散射辐射影响,卫星产品在UVI值高于14的情况下则平均低于地基测值3.3%。云的影响使沱沱河、瓦里关和拉萨卫星UVI产品普遍高于地基测值,拉萨河谷地区尤其显著。

| [1] | 汤洁, 王炳忠, 张保洲, 等. 紫外红斑效应参照谱、标准红斑辐射剂量和紫外指数. 北京: 中国标准出版社, 2007. |

| [2] | World Health Organization.Global Solar UV Index:A Practical Guide.International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.2002. |

| [3] | 沈元芳, 况石. 紫外线模式预报方法的研究和试验. 应用气象学报, 2002, 13, (增刊Ⅰ): 223–231. |

| [4] | Ren P B C, Sigernes F, Gjessing Y. Ground-based measurements of solar ultraviolet radiation in Tibet:Preliminary results. Geophys Res Letters, 1997, 24, (11): 1359–1362. DOI:10.1029/97GL01319 |

| [5] | Norsang G, Kocbach L, Stamnes J, et al. Spatial distribution and temporal variation of solar UV radiation over the Tibetan Plateau. Applied Physics Research, 2011, 3, (1): 37–46. |

| [6] | Zhou X, Luo C. Ozone valley over Tibetan plateau. Acta Meteorologica Sinica, 1994, 8, (4): 505–506. |

| [7] | Liley J B, McKenzie R L. Where on Earth has the Highest UV?. UV Radiation and its Effects:An Update, 2006: 26–37. |

| [8] | Estupián J G, Raman S, Crescenti G H, et al. Effects of clouds and haze on UV-B radiation. Journal of Geophysical Research:Atmospheres (1984-2012), 1996, 101, (D11): 16807–16816. DOI:10.1029/96JD01170 |

| [9] | Casale G, Meloni D, Miano S, et al. Solar UV-B irradiance and total ozone in Italy:Fluctuations and trends. Journal of Geophysical Research:Atmospheres (1984-2012), 2000, 105, (D4): 4895–4901. DOI:10.1029/1999JD900303 |

| [10] | Dahlback A, Gelsor N, Stamnes J J, et al. UV measurements in the 3000-5000 m altitude region in Tibet. J Geophys Res, 2007, 112, (D9): 139–155. |

| [11] | 张晓春, 汤洁, 王炳忠. 用Yankee (扬基) UVB-1型紫外辐射表测量大气中的紫外B辐射. 青海环境, 2003, (3): 100–104. |

| [12] | Yankee Environmental Systems, Inc.UVB-1 Ultraviolet Pyranometer Installation and User Guide Version 2.0.http://www.yesinc.com/products/data/uvb1/. |

| [13] | 饶晓琴. 青藏高原地区太阳紫外辐射的观测资料分析与数值模拟研究. 北京: 中国气象科学研究院, 2003: 30–33. |

| [14] | Tanskanen A, Lindfors A, Määttä A, et al. Validation of daily erythemal doses from ozone monitoring instrument with ground-based UV measurement data. Journal of Geophysical Research:Atmospheres (1984-2012), 2007, 112, (D24): 177–180. |

| [15] | Hofzumahaus A, Kraus A, Müller M. Solar actinic flux spectroradiometry:A technique for measuring photolysis frequencies in the atmosphere. Applied Optics, 1999, 38, (21): 4443–4460. DOI:10.1364/AO.38.004443 |

| [16] | Calbó J, Pagès D, González J A. Empirical studies of cloud effects on UV radiation:A review. Reviews of Geophysics, 2005, 43, (2): RG2002.. |

| [17] | Madronich S, Flocke S, Zeng J, et al.Tropospheric ultraviolet-visible model (TUV), 2011.http://www2.acd.ucar.edu/modeling/tropospheric-ultraviolet-and-visible-tuv-radiation-model. |

| [18] | Norsang G, Kocbach L, Tsoja W, et al. Ground-based measurements and modeling of solar UV-B radiation in Lhasa, Tibet. Atmospheric Environment, 2009, 43, (8): 1498–1502. DOI:10.1016/j.atmosenv.2008.11.048 |

| [19] | 徐祥德, 陈联寿. 青藏高原大气科学试验研究进展. 应用气象学报, 2007, 17, (6): 756–772. |

| [20] | 卓嘎, 徐祥德, 陈联寿. 青藏高原对流云团东移发展的不稳定特征. 应用气象学报, 2002, 13, (4): 448–456. |

| [21] | 陆龙骅, 周国贤, 张正秋. 1992年夏季珠穆朗玛峰地区的太阳直接辐射和总辐射. 太阳能学报, 1995, 16, (3): 229–233. |

| [22] | Piacentini R D, Salum G M, Fraidenraich N, et al. Extreme total solar irradiance due to cloud enhancement at sea level of the NE Atlantic coast of Brazil. Renewable Energy, 2011, 36, (1): 409–412. DOI:10.1016/j.renene.2010.06.009 |

| [23] | 郑向东, 汤洁, 李维亮, 等. 拉萨地区1998年夏季臭氧总量及垂直廓线的观测研究. 应用气象学报, 2000, 11, (2): 173–179. |

| [24] | 蔡兆男, 王永, 郑向东, 等. 利用探空资料验证GOME卫星臭氧数据. 应用气象学报, 2009, 20, (3): 337–345. DOI:10.11898/1001-7313.20090310 |

| [25] | 王普才, 吴北婴, 章文星. 影响地面紫外辐射的因素分析. 大气科学, 1999, 23, (1): 1–8. |

| [26] | Kylling A, Dahlback A, Mayer B. The effect of clouds and surface albedo on UV irradiances at a high latitude site. Geophys Res Lett, 2000, 27, (9): 1411–1414. DOI:10.1029/1999GL011015 |

| [27] | 蒋熹. 冰雪反照率研究进展. 冰川与冻土, 2006, 28, (5): 728–738. |

| [28] | 孙治安, 翁笃鸣. 青藏高原地区地表及行星反射率. 应用气象学报, 1994, 5, (4): 394–401. |

| [29] | 张军华, 刘莉, 毛节泰. 地基多波段遥感西藏当雄地区气溶胶光学特性. 大气科学, 2000, 24, (4): 549–558. |

| [30] | Ialongo I, Casale G R, Siani A M. Comparison of total ozone and erythemal UV data from OMI with ground-based measurements at Rome station. Atmospheric Chemistry and Physics, 2008, 8, (1): 3283–3289. |

| [31] | Buchard V, Brogniez C, Auriol F, et al. Comparison of OMI ozone and UV irradiance data with ground-based measurements at two French sites. Atmospheric Chemistry and Physics, 2008, 8, (16): 4517–4528. DOI:10.5194/acp-8-4517-2008 |

| [32] | Krotkov N, Bhartia P, Herman J, et al. Satellite estimation of spectral surface UV irradiance in the presence of tropospheric aerosols:1. Cloud-free case. Journal of Geophysical Research:Atmospheres (1984-2012), 1998, 103, (D8): 8779–8793. |

| [33] | Torres O, Tanskanen A, Veihelmann B, et al. Aerosols and surface UV products from ozone monitoring instrument observations:An overview. Journal of Geophysical Research:Atmospheres (1984-2012), 2007, 112, (D24): 177–180. |

2015, 26 (4): 482-491

2015, 26 (4): 482-491