2. 浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014

2. Zhejiang Electric Power Sciences Institute, Hangzhou 310014

雷电灾害是联合国“国际减灾十年”公布的最严重的10种自然灾害之一,对人民生命财产安全和社会发展构成了严重威胁。浙江省雷电灾害灾情较重,据1997—2006年我国雷灾事故统计表明,浙江省雷灾事故数和财产损失雷灾数排名第5[1],属于雷击致人伤亡的高风险区[2]。

近年来,随着闪电定位系统 (LLS) 的应用,为探测地闪的活动规律提供了帮助。闪电定位数据在科研和实际应用中有重要作用,如在雷电风险评估、雷电预警预报和电网雷击事故点定位等方面。浙江省气象部门和电力部门分别拥有1套LLS,但有关LLS的探测精度是否可以满足业务需要,闪电定位资料可信度如何等诸多问题,目前的研究不是很多。冯民学等[3]对江苏省气象局和江苏省电力公司的闪电定位探测闪电的可信度和探测效率进行检验分析。陈裕强等[4]对广东省电力部门和气象部门两套LLS监测揭阳市雷电结果进行对比, 逐日地闪频数一致性较好, 但从地闪总数、地闪空间分布、雷暴日数、雷电流极值和极性看, 两套资料存在较大差异。鲍敏锋[5]、顾承昱[6]、张定国[7]对浙江省电力部门LLS的精度进行研究,但时间较早。

本文针对浙江省气象部门和电力部门LLS监测获得的地闪数据从时空分布及探测效率等方面进行对比分析, 以利于今后在闪电定位数据的校准、雷电灾害风险评估、雷电预警和服务等方面更好应用。

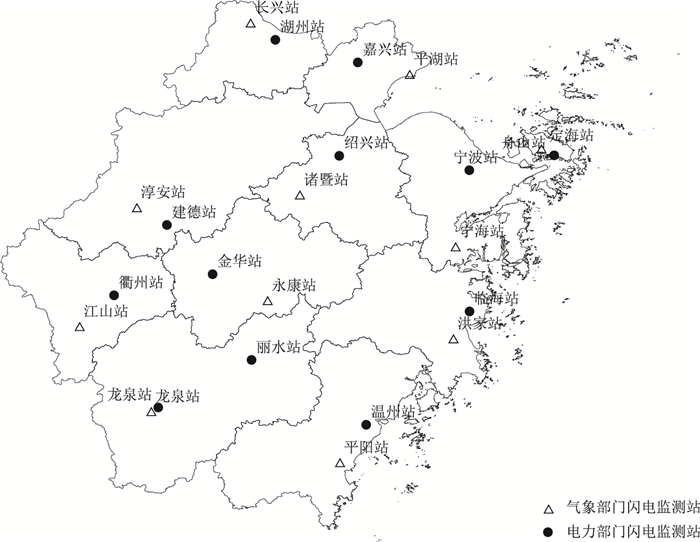

1 资料来源浙江省气象部门LLS于2007年调试投入使用,为新型的ADTD定位仪, 采用时差法和定向时差联合法对闪电进行定位。研究认为,该方法的定位精度在理论上可以接受[3-4]。单站探测距离约为150 km,定位方式共有4种:二站振幅、二站混合、三站混合、四站算法。目前共有11个气象部门闪电定位监测站 (图 1)。数据包括地闪发生时间、经纬度、强度、陡度、误差、定位方式等要素。

|

|

| 图 1. 浙江省气象和电力部门LLS的闪电监测站分布 Fig 1. Lightning detection stations of two LLSs in Zhejiang Province | |

浙江省电力部门LLS于1997年投入使用,由武汉高压研究所研制, 单站探测范围约为100 km, 定位误差不大于1 km。采用时差法、定向定位法和定向时差联合法定位。目前共有12个电力部门闪电定位监测站 (图 1)。数据包括地闪发生时间、经纬度、电流、回击数、定位站数和定位站值等要素。

电力部门LLS在浙江省布网较早,有很大一部分地闪记录是采用两站的时差法或定向定位法定位,该方法误差较大。由闪电定位仪的探测原理可知, 3个及以上站数可以探测得到比较精确的定位资料,地闪发生时小于3个站探测到的闪电记录不够准确[3, 8]。张伟伟等[9]和田芳等[10]研究认为,地闪一般都有1次或者多次回击发生。因此,为了排除一些非地闪的干扰并保证数据的可靠性,删除地闪数据中回击数为0和定位站数小于3站的数据。

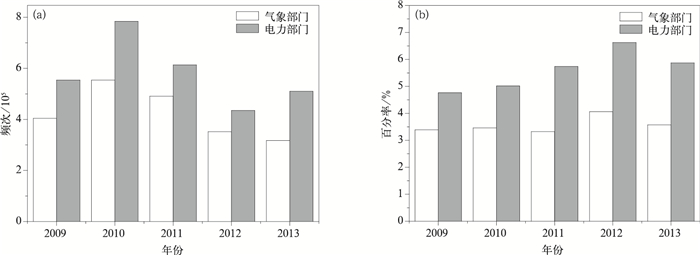

2 结果分析 2.1 时间分布对比2009—2013年气象部门LLS监测的年平均地闪频次约为42万次,电力部门LLS监测的年平均地闪频次约为57万次,两者比值约为1:1.38。由图 2可知,气象部门LLS监测的地闪频次稳定小于电力部门LLS监测的地闪频次。

|

|

| 图 2. 2009—2013年浙江省地闪年际变化对比 (a) 总地闪频次, (b) 正地闪百分率 Fig 2. Inter-annual variation of the cloud-to-ground (CG) lightning in Zhejiang Province from 2009 to 2013 (a) the total CG lightning frequency, (b) the percentage of positive CG lightning | |

由于正地闪的峰值电流强度比负地闪大许多, 对雷电防护更具实际意义[11]。浙江省气象部门LLS监测的年平均正地闪频次为14894次,占总地闪的3.5%。电力部门LLS监测的年平均正地闪频次为31957次,占总地闪的5.5%。周筠珺等[12]研究认为,正地闪占总地闪的百分率与纬度分布有关,低纬度地区的百分率低, 而高纬度地区的百分率高。刘维成等[13]统计了2008—2011年地闪资料,甘肃正地闪百分率为6.06%,广州正地闪百分率为4.65%;成勤等[14]统计2007—2010年中部五省安徽、湖北、江西、湖南、河南正地闪百分率为3.36%~4.90%。根据浙江省的纬度分布,浙江省两部门的正地闪百分率属于合理区间。由图 2a与图 2b可知,正地闪百分率与总地闪频次呈负相关关系,即正地闪百分率随着总地闪频次增多而减少。

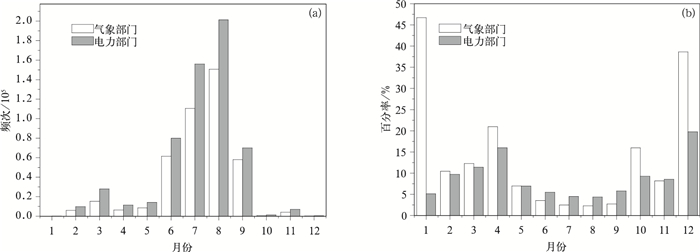

图 3是2009—2013年浙江省地闪年变化对比图。由图 3a可知,两套LLS监测的总地闪频次年变化呈三峰型。8月是一年中总地闪出现最多的月份,占到全年的35%左右;3月出现另一个峰值,约占4%;11月出现最小的峰值。由图 3b可知,两者在夏季正地闪百分率较低,而在冬、春季正地闪百分率较高。但电力部门LLS监测的正地闪百分率变化较为平缓,气象部门LLS监测的正闪百分率变化幅度较大。气象部门LLS监测的正地闪百分率在全年6个月均大于电力部门LLS的正地闪百分率。这可能是因为气象部门LLS监测的地闪样本量在1月和12月较少,易使统计结果有偏差。

|

|

| 图 3. 2009—2013年浙江省地闪年变化对比 (a) 总地闪频次, (b) 正地闪百分率 Fig 3. Monthly variation of the CG lightning in Zhejiang Province from 2009 to 2013 (a) the total CG lightning frequency, (b) the percentage of positive CG lightning | |

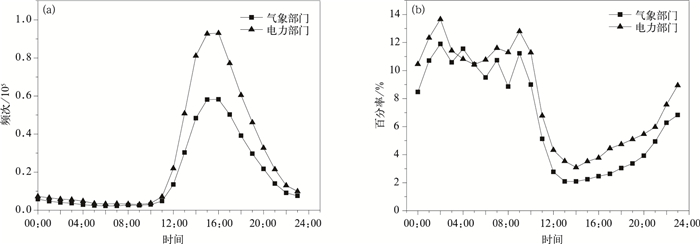

图 4是2009—2013年浙江省地闪日变化分布,由图 4a可知,两者呈单峰变化特征。电力部门LLS监测的总地闪频次在各时次上稳定大于气象部门LLS监测的总地闪频次。由图 4b可知,两者变化也相似,11:00—22:00(北京时,下同) 是正地闪百分率的低值区,23:00—次日10:00则维持在较高水平。气象部门LLS监测的正地闪百分率在全天大部分时刻小于电力部门LLS监测的正地闪百分率。

|

|

| 图 4. 2009—2013年浙江省地闪日变化对比 (a) 总地闪频次, (b) 正地闪百分率 Fig 4. Hourly variation of the CG lightning frequency in Zhejiang Province from 2009 to 2013 (a) the total CG lightning frequency, (b) the percentage of positive CG lightning | |

2.2 空间分布对比

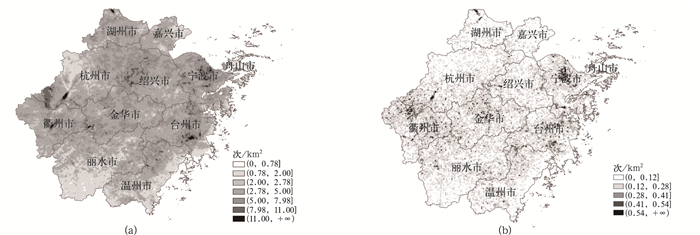

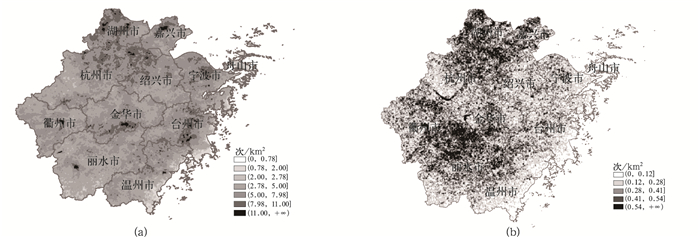

利用气象和电力两部门LLS监测的地闪数据,采用网格法 (网格大小为0. 01°×0. 01°) 分别绘制了2009—2013年浙江省年平均地闪密度分布 (图 5)。

|

|

| 图 5. 基于浙江省气象部门LLS监测的地闪数据2009—2013年平均地闪密度 (a) 总地闪, (b) 正地闪 Fig 5. Distribution of the average CG lightning density in 2009-2013 based on data from Zhejiang meteorological department (a) total CG lightning, (b) positive CG lightning | |

图 5是基于浙江省气象部门LLS监测的地闪数据绘制的地闪密度图。由图 5a可知,浙江省总地闪密集区主要位于4个区域,分别为杭州与绍兴交界地带、宁波市区、台州宁海—三门—黄岩地区、杭州与衢州交界地区,地闪密度低值区主要位于台州和温州沿海及一些海岛地区及丽水南部地区。由图 5b可知,浙江省正地闪密集区主要位于衢州、金华、宁波—台州一线。

图 6是基于浙江省电力部门LLS监测的地闪数据绘制的地闪密度图。由图 6a可知,浙江省总地闪密集的地区主要呈现两大片、若干点的分布。两大片为浙北西部区块和台州天台、三门和临海区块,若干点主要有嘉兴、建德、衢州、龙泉、永康和鄞州等区域。浙江省地闪密度分布最低的区域主要台州和温州沿海及一些海岛地区。由图 6b可知,浙江省正地闪密集区主要位于杭嘉湖地区和金丽衢交界地区。

|

|

| 图 6. 基于浙江省电力部门LLS监测的地闪数据2009—2013年平均地闪密度 (a) 总地闪, (b) 正地闪 Fig 6. Distribution of the average CG lightning density in 2009-2013 based on data from Zhejiang electric power department (a) total CG lightning, (b) positive CG lightning | |

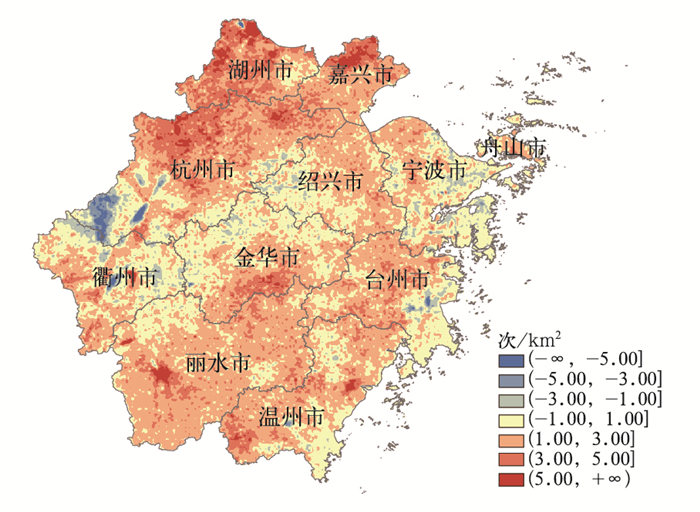

图 7是基于浙江省两套LLS地闪数据2009—2013年平均地闪密度差值 (电力地闪密度减去气象地闪密度) 分布,最小偏差为-14次/km2,最大偏差为26次/km2。由图 7可知,浙江省除了淳安西南部地区及沿海零星地区是气象部门LLS监测的地闪密度高于电力部门LLS监测的地闪密度,其他地区电力部门LLS监测的地闪密度都不低于气象部门LLS监测的地闪密度。其中电力部门LLS监测的地闪密度大于气象部门LLS监测的地闪密度的地区主要有浙西北地区、金华南部地区、丽水西南部地区和温州西南地区。

|

|

| 图 7. 基于浙江省两套LLS监测的地闪数据2009—2013年平均地闪密度差值分布 Fig 7. Distribution of the average difference of CG lightning density in 2009-2013 between two LLSs | |

选取气象部门LLS监测的地闪密度大于电力部门LLS监测的地闪密度的淳安西南部地区为研究对象。查询附近观测站2009—2013年观测雷暴日数,其中淳安为44 d,建德为44.4 d,在71个常规气象站雷暴日数排名为第43位和第44位,属于中等偏多的程度,而从图 5a可知,淳安西南部是浙江省地闪密度最大的地区。根据IEC62305-2在北温区的地闪密度可以作以下估算:Ng ≈ 0.1Tdy,其中Ng为地闪密度,Tdy为年平均雷暴日数。淳安的估算地闪密度应为4.4次/km2,而气象部门LLS监测的地闪密度在淳安西南部地区为10.1次/km2,远高于估算地闪密度。电力部门LLS监测的地闪密度在淳安西南部地区为4.2次/km2,与估算地闪密度接近。这说明气象部门LLS在淳安西南部地区监测的地闪数据有异常。

浙江省气象部门LLS在监测的地闪数据中,二站定位方式占53.38%,而在淳安西南部的地闪数据中,二站定位方式占91.65%, 其他方式 (三站或四站) 仅占8.35%,淳安西南部的地闪数据中二站定位方式比率异常偏高。根据定位原理,二站定位精度较差,很可能是导致气象部门LLS监测的地闪密度在淳安西南部异常偏高的原因。

2.3 利用雷暴日数对比根据气象学和雷电学原理, 人们能听到雷声的距离一般为15~20 km[15],这一距离成为气象上区分雷暴与闪电的标准, 前者具有闪电和雷声现象, 后者仅有闪电现象而被目测[16]。王学良等[17-18]研究认为,气象观测员一般只能听到18~20 km左右的雷声。因此,选择20 km作为缓冲距离,利用地闪数据计算出所有距离测站20 km的每日 (按照气象上规定,以20:00为一日的分界) 地闪频次。根据雷暴发生的规律,一次雷暴天气过程,一般有多次地闪发生,所以一日内只有一次地闪记录的,不认为其为雷暴日。

根据以上所述,利用气象和电力部门LLS监测的地闪数据分别计算2009—2013年常规气象观测站的逐月雷暴日数。将LLS监测的雷暴日数与各气象测站观测员观测的雷暴日数进行对比分析,以探求两部门LLS的探测差异。

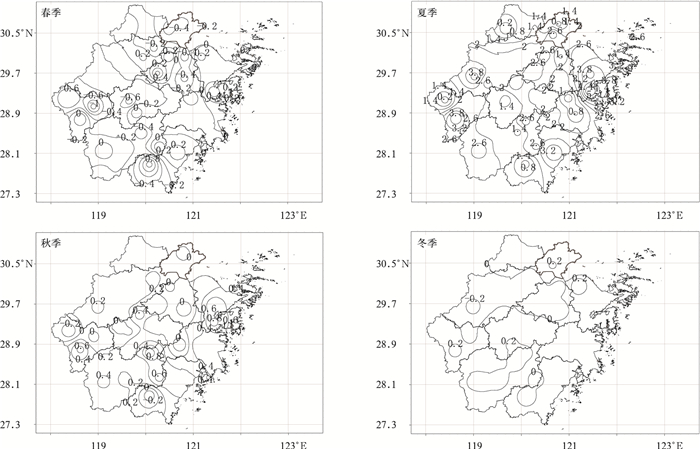

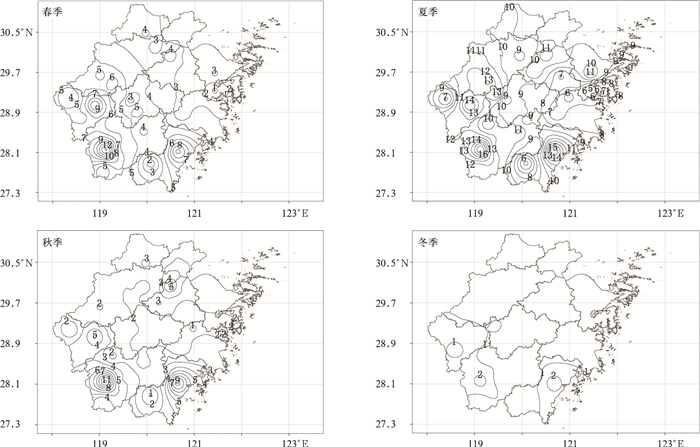

图 8是由气象部门LLS监测月平均雷暴日数 (记为Tdm) 与观测员观测月平均雷暴日数 (记为Td) 差值 (Tdm-Td) 分布,其中冬季为12月,次年1—2月,春季为3—5月,夏季为6—8月, 秋季为9—11月。

|

|

| 图 8. 浙江省气象部门LLS监测与观测月平均雷暴日数差值分布 (单位:d) Fig 8. Distribution of the difference of monthly mean thunderstorm days based on LLS from Zhejiang meteorological department and manual observation (unit:d) | |

由图 8可知,除了夏季是Tdm明显大于Td,其他季节浙江省各测站Tdm都接近Td,甚至小于Td。从地域分布分析,杭州和衢州的交界地区是两者负偏差较大地区,即Tdm<Td。由图 5a可知,杭州和衢州交界地区是浙江省气象地闪密度最大的地区之一。一般地闪密度大的地区,LLS监测的雷暴日数也应该相对较多。这可能是气象部门LLS在杭州和衢州交界地区对地闪的判别正确率较低、误判较多造成的。

图 9是电力部门LLS监测的月平均雷暴日数 (记为Tde) 与Td差值 (Tde-Td) 分布。由图 9可知,浙江省各地测站Tde都不小于Td,其中,浙西南地区和温州地区是正偏差最大的地区。与Tdm-Td分布图类似,Tde-Td分布图也呈现夏季偏差最大、其次是秋季和春季的偏差、冬季偏差最小的特征。

|

|

| 图 9. 浙江省电力部门LLS监测与观测月平均雷暴日数差值分布(单位:d) Fig 9. Distribution of the difference of monthly mean thunderstorm days based on LLS from Zhejiang electric power department and manual observation(unit:d) | |

2009—2013年Tde-Td负偏差的月份数仅占总月份数的1.58%;而Tdm-Td负偏差的月份数占总月份数的17.23%;Td是观测员耳闻目测获得,由于客观原因 (人耳听到声音距离有限,障碍物的消声作用等),很容易漏测,导致Td会比实际发生雷暴日数偏少。研究也表明, 通过LLS监测的雷暴日数应该明显大于Td[19-21]。这说明,气象部门LLS对地闪的探测存在明显漏测。气象部门LLS只能监测到一些明显的雷暴过程中的地闪,对一些较弱雷暴天气过程中的地闪有漏测可能。

2.4 利用电网雷击跳闸记录对比获取2009—2011年浙江电网110 kV,220 kV和500 kV输电线的雷击跳闸记录,包括发生雷击跳闸点的经纬度和时间 (精确到分钟) 等要素。2009—2011年有效雷击跳闸记录样本量分别为243,286和179个。

雷击跳闸与LLS距离误差的估算:研究认为,LLS的探测误差在几百米到2~4 km[5-7, 22-25]。地闪落地点与跳闸杆塔之间存在一定距离,一般两个杆塔之间距离在1 km以内,所以地闪落地点与跳闸杆塔之间的距离误差为1 km左右。综合考虑,雷击跳闸与闪电定位距离误差在5 km以内。

雷击跳闸与LLS时间误差的估算:雷击跳闸记录时间是输电线电子继电器的记录时间,LLS采用GPS时间,两者的时间存在时差,据学者研究一般在几秒到几分钟之间;LLS的GPS时间本身存在误差,一般在微秒量级以内。雷击跳闸与闪电定位时间误差为2~10 min。

考虑到距离和时间误差,建立以雷击跳闸点为圆心、半径为5 km的缓冲区,如果同一时间内 (地闪发生时间与雷击跳闸时间容忍度不超过10 min),缓冲区有地闪分布,则认为该LLS探测到本次地闪;反之,则认为是漏测。以此计算两套LLS的探测效率,结果如表 1所示。

|

|

表 1 2009—2011年浙江省两套LLS的探测效率对比 Table 1 Comparative analysis of detection efficiency in 2009-2013 between two LLSs in Zhejiang Province |

由表 1可知,在相同的时间容忍度下,2009—2011年电力部门LLS探测效率均高于气象部门LLS的探测效率。在考虑时空误差的情况下,电力部门LLS平均探测效率约为75%,气象部门LLS平均探测效率约为69%,两者的探测效率相差6%左右。因此,从雷击跳闸记录对比分析,气象部门LLS的探测能力弱于电力部门LLS的探测能力。

3 结论通过对浙江省气象和电力部门LLS监测地闪数据的时空分布及探测效率的初步对比,得到以下结论:

1) 从时间分布对比,2009—2013年电力部门LLS监测的年平均总地闪频次稳定大于气象部门LLS监测的年平均总地闪频次。电力部门LLS监测的年平均正地闪百分率也大于气象部门LLS监测的年平均正地闪百分率,但两者均处于合理范围。

2) 从空间分布对比,沿海平原和金衢盆地等平原地带,气象和电力的地闪密度相近。在淳安西南部地区,气象部门LLS监测的地闪密度稳定大于电力部门LLS监测的地闪密度;在其他大部分地区 (浙西北、浙中南和浙南等大部分地区),电力部门LLS监测的地闪密度稳定大于气象部门LLS监测的地闪密度。气象部门LLS在淳安西南部的探测数据有异常,但具体原因还需进一步研究。

3) 从雷暴日数对比,气象部门LLS只能监测到一些明显的雷暴过程中的地闪,对一些较弱雷暴天气过程中的地闪有漏测可能。气象部门LLS在杭州和衢州交界地区存在误判错误较多的可能。

4) 从雷击跳闸记录对比,电力部门LLS的探测效率稳定高于气象部门LLS的探测效率,两者相差6%左右。

| [1] | 马明, 吕伟涛, 张义军, 等. 1997—2006年我国雷电灾情特征. 应用气象学报, 2008, 19, (4): 393–400. DOI:10.11898/1001-7313.20080402 |

| [2] | 高燚, 张义军, 张文娟, 等. 我国雷击致人伤亡特征及易损度评估区划. 应用气象学报, 2012, 23, (3): 294–303. |

| [3] | 冯民学, 韦海容, 焦圣明, 等. 南京市闪电定位资料的对比分析. 南京气象学院学报, 2008, 31, (2): 151–157. |

| [4] | 陈裕强, 林伟旺, 谢汉全, 等. 两套闪电定位系统对揭阳市雷电监测结果的对比分析. 气象研究与应用, 2009, 30, (1): 73–75. |

| [5] | 鲍敏锋. 浙江电网时差雷击定位监测系统试运行情况分析. 浙江电力, 1998, (3): 1–3. |

| [6] | 顾承昱. 雷电定位技术在华东电网中的应用. 华东电力, 2004, 32, (1): 34–36. |

| [7] | 张定国. 华东电网雷电定位系统. 华东电力, 1997, 27, (1): 10–12. |

| [8] | 张文娟, 孟青, 吕伟涛, 等. 时间差闪电监测网的误差分析和布局优化. 应用气象学报, 2009, 20, (4): 402–410. DOI:10.11898/1001-7313.20090403 |

| [9] | 张伟伟, 田杨萌, 王彩霞. 北京地区的雷电物理特征. 北京信息科技大学学报, 2011, 26, (3): 53–57. |

| [10] | 田芳, 肖稳安, 冯民学, 等. 闪电定位仪观测结果的修订分析. 华东电力, 2008, 38, (6): 655–660. |

| [11] | 张阳, 张义军, 孟青. 北京地区正地闪时间分布及波形特征. 应用气象学报, 2010, 21, (4): 442–449. DOI:10.11898/1001-7313.20100407 |

| [12] | 周筠珺, 张健龙, 孙凌. 京、津、冀地区地闪特征的统计分析. 灾害学, 2009, 24, (3): 101–105. |

| [13] | 刘维成, 陶健红, 邵爱梅. 甘肃和广东2008—2011年闪电特征对比. 干旱气象, 2012, 30, (4): 588–592. |

| [14] | 成勤, 王学良, 肖稳安, 等. 我国中部五省云地闪电时空分布特征分析. 暴雨灾害, 2011, 30, (3): 254–259. |

| [15] | 李家启, 汪志辉, 任艳, 等. 闪电定位系统与人工观测雷电日参数对比分析. 气象科技, 2012, 40, (1): 131–135. |

| [16] | 陈军, 蔡萍, 陈渭民. 舟山群岛雷电活动的特征分析. 气象科学, 2008, 28, (3): 342–347. |

| [17] | 王学良, 张科杰, 黄小彦, 等. 湖北省雷暴日数与云地闪电密度关系研究. 气象, 2012, 38, (6): 728–732. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.06.011 |

| [18] | 王学良, 张科杰, 张义军, 等. 雷电定位系统与人工观测雷暴日数统计比较. 应用气象学报, 2014, 25, (6): 741–750. DOI:10.11898/1001-7313.20140610 |

| [19] | 李霞, 汪庆森, 巩晴霞, 等. 苏州地区雷电分布规律分析. 气象科学, 2006, 26, (4): 442–448. |

| [20] | 马金福, 冯志伟. 雷击地闪密度与雷暴日数的关系分析. 气象科学, 2009, 29, (5): 674–678. |

| [21] | 马启明, 顾永丰, 涂远琴, 等. 山东高精度雷电监测定位系统的定位精度的论证//中国空间科学学会空间探测专业委员会第十二次学术会议论文集, 1999: 310-312. |

| [22] | 刘敏. 现有雷电定位方法的应用分析. 四川电力技术, 2008, 31, (2): 6–8. |

| [23] | 樊灵孟, 李志峰, 何宏明. 雷电定位系统定位误差分析. 高电压技术, 2004, 30, (7): 61–63. |

| [24] | 陈水明, 樊灵孟, 何宏明, 等. 广东省雷电定位系统运行情况. 中国电力, 2001, 34, (12): 43–47. DOI:10.3969/j.issn.1004-9649.2001.12.012 |

| [25] | 张义军, 杨少杰, 吕伟涛. 2006—2011年广州人工触发闪电观测试验和应用. 应用气象学报, 2012, 23, (5): 513–522. DOI:10.11898/1001-7313.20120501 |

2015, 26 (3): 354-363

2015, 26 (3): 354-363