2. 中国科学院大学,北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049

汛期夏季降水一直是我国短期气候预测中的一个重大课题, 汛期旱涝对社会及经济影响很大,在我国东部江淮流域及华北地区尤其严重,寻求有效方法提高夏季降水的预测水平是有必要的。近年来,夏季降水预测研究取得一定进展,成果也被应用于预测业务。首先,我国较早建立了短期动力气候预测业务系统,业务应用表明这些系统有一定预测能力[1-2]。尽管如此,目前动力气候预测模式仍存在分辨率较低、物理过程不完善等问题,对区域降水的预测有很大的不确定性[3]。弥补这一不足一般采取两种方法:一是提高模式分辨率、改善物理过程参数化方案,二是降尺度方法。前者不仅需要巨大的计算资源,而且对物理过程的认识和参数化方案改进不易实现。相比而言,降尺度方法的应用更为广泛。

目前主要的降尺度方法有3类:统计、动力和动力-统计相结合。统计方法主要通过主成分分析[4]、典型相关分析[5]、奇异值分解[6]和多元线性回归[7]等,利用大尺度环流场和区域气候要素之间的耦合关系建立预测模型。动力方法则通过在全球动力气候预测系统模式中嵌套高分辨率区域模式,开展区域短期气候预测。动力-统计相结合的方法基于动力模式对大尺度变量有高预测技巧,能大大改进月、季节气候预测效果并成为降水预测的一种趋势[8-9]。基于历史相似误差订正的相似-动力短期气候预测方法,针对不同区域给出的预测方案使得中国夏季降水的预测技巧显著提高[10-11]。Wang等[12]提出热带环流相似理论改进了我国夏季降水预测,封国林等[13]系统地介绍了动力-统计客观定量化预测方法,其预测的汛期降水有较高的预测技巧。

目前我国夏季降水预测技巧仍不稳定,不仅存在显著的年际变化,还存在年代际变化[14]。气候系统本身具有多时空尺度变化[15],以前的预测模型没有考虑年代际变化可能是导致预测技巧不稳定的重要原因之一[16]。从物理上看,不同时间尺度上的降水特征不同,且与不同的物理过程相联系,其预测信号也不一致[7]。范可等[17]提出年际增量的预测方法,一定程度上考虑了年代际尺度变化的影响,因而显著地提高了预测技巧。也有研究表明,进行时间尺度分离,分别在年际和年代际尺度上进行降尺度预测,是提高预测水平的一种有效方法[6, 18-20]。2003年魏凤英[18]提出了多时间尺度分离预测的构想,对华北干旱序列的年代际和年际变率分别建立预测模型。之前的分离时间尺度研究是将区域平均降水序列作为预测对象,而对站点尺度降水的预测更符合实际需要。Liu等[19]和Han等[20]在这方面开展了一些工作,使用分离时间尺度模型分别对江淮流域和华北地区的站点降水进行预测。考虑到年代际尺度气候变率模态如太平洋年代际振荡 (PDO)、北大西洋年代际振荡 (AMO) 等能显著影响中国气候[21-22],首先对预测因子和预测量进行年代际和年际时间尺度分离,引入PDO和AMO两个年代际海洋模态作年代际分量的预测因子,对江淮流域和华北地区夏季降水进行降尺度预测。结果表明:时间尺度分离方案对改进季节降水预测很有效,是一种新的思路。然而,由于之前的研究[19-20]建立降尺度预测模型所用的模式资料来自欧盟“季节到年际预测的多模式集合发展计划”(DEMETER),现在该计划已被新的计划所替代,数据只更新到2001年,原来建立的模型并不能用作实时预测,因此,需要利用新的模式资料,进一步验证降尺度模型的预测能力,并实现实时预测。

本文利用全球公开发布的、实时更新的美国环境预报中心 (NCEP) 的第2代气候预测系统 (CFSv2) 数据,根据时间尺度分离的思路,研究我国夏季降水的预测模型。在对所建立的模型进行回报检测的基础上,开展实时降尺度预测。相较于之前的分离时间尺度降尺度研究, 本文是对研究区域降水的主要空间模态对应的时间系数建立预测模型,然后回算重建得到每个站点的预测结果。

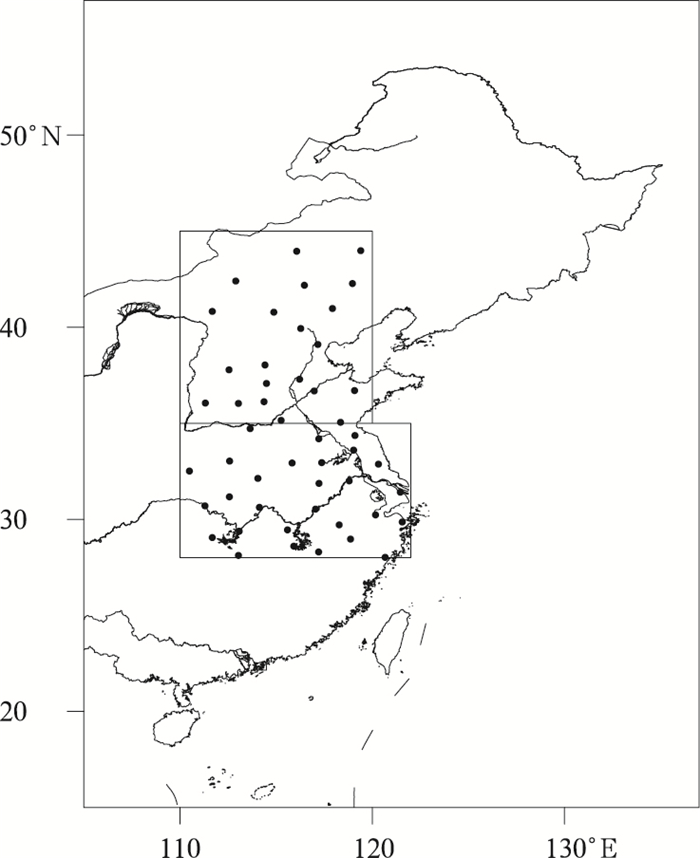

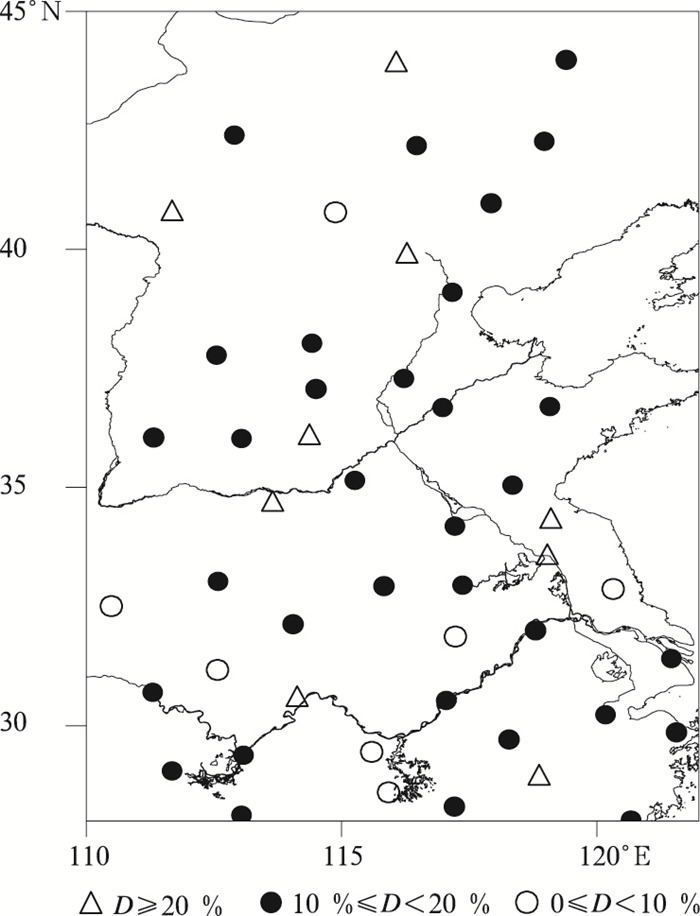

1 资料及方法本研究分别对江淮流域28个站和华北地区21个站 (如图 1所示) 进行预测。预测模型的建立和拟合回报时段为1982—2008年,独立样本检验时段为2009—2013年。

|

|

| 图 1. 江淮流域及华北地区站点分布 Fig 1. Stations over Yangtze-Huai Basins and North China | |

1.1 资料

模式数据来源于NCEP第2代气候预测系统 (C-FSv2) 的夏季月平均资料。本研究使用该系统提供的所有初值积分的集合平均结果,长度为1982—2014年共33年。2014年已发布的最新资料为4月起报,为确保时间资料的一致性,所有年份均采用4月起报的6月、7月、8月资料,所用要素包括降水、500hPa高度场及850hPa经向风场。该系统为全球提供最新的多时间尺度预测资料[23], 并进行实时业务预测。已有研究检验了该模式对大气环流场的预测能力,发现可以用来对夏季降水进行降尺度预测[24]。

实况降水来自中国气象局提供的全国160个站夏季逐月降水量,还包括ERA-interim海平面气压场和500hPa位势高度场再分析资料[25]。海表温度则来源于NOAA扩展重建海表温度[26]。所有观测及再分析资料均选取与模式资料共同的时段,即1982—2014年。

1.2 降尺度模型的建立降尺度模型的建立基于时间尺度分离方案,通过傅里叶分解滤波对预测因子和预测量进行时间尺度分离。将9年及以下 (9年以上) 的时段作为年际 (年代际) 分量,分别在这两个时间尺度上建立相应的预测方程。由于我国气候呈现复杂的区域特征,以区域气候作为预测对象获取大尺度影响因子,能够提高气候可预报性[9]。因此,分区进行预测因子的挑选和预测模型的建立是有必要的。

年代际尺度上选用两个海洋年代际模态:太平洋年代际振荡 (PDO) 和北大西洋年代际振荡 (AMO) 指数作为预测因子。正如前人研究指出,我国江淮流域和华北地区的夏季降水年代际变率与前期海洋的这两个年代际模态有很大的相关[21-22],且已证明其可作为预测中国区域降水的有效因子[19-20]。因此,选取前一年12月PDO指数和11月AMO指数并使用最小二乘法拟合回归预测方程,得到预测的年代际分量。

在年际尺度上,考虑大气环流场包括500hPa位势高度场和850hPa经向风场及海温场作为因子场。将区域平均降水与各个待选因子场进行相关分析 (图略),取与预测量相关系数通过显著性检验且有物理意义的区域作为因子关键区。其中,同期因子来自原始模式,前期因子则来自观测和再分析资料。所选因子时段及关键区如表 1所示。研究的两个区域平均降水与各个因子的显著相关区域不同,因此最终选取的因子场也不相同,方程中江淮流域和华北地区的预测因子分别参照已有研究[19-20]的所选变量。

|

|

表 1 两个时间尺度降尺度模型所选预测因子时段及关键区 Table 1 Periods and key regions of selected predictors in downscaling schemes on two timescales |

对于江淮流域降水的年际分量,共选取了3个前期因子和2个同期因子。由江淮流域平均降水与前期冬季海温异常场年际分量的相关场 (图略) 可知,在赤道东太平洋有显著的高相关。ENSO是导致亚洲季风异常和我国旱涝发生的重要因素,年际尺度上是影响长江流域汛期降水异常的强信号[27]。因此,将前期冬季赤道东太平洋的海表温度异常作为第1个因子。12月500hPa高度场上选取的因子区域位于东北亚地区,反映了冬季中高纬度地区大气环流异常与江淮流域夏季降水的关系。该因子通过影响欧亚上空的槽脊的发展进而决定冬季风强度,而冬季风异常有明显的季节持续性,能够影响到后期的夏季风环流和降水[19, 28]。此外,前期1月的南太平洋中部海表面气压场反映了南太平洋副热带高压的变化与西北太平洋副热带高压密切联系,在之前的研究中已经被证明可以作为江淮流域夏季降水一个重要预测因子[19]。两个同期因子分别来自原始模式输出的500hPa高度场和850hPa经向风场。高度场分布区域位于泛东亚地区上空,涵盖了众多与中国降水变化密切相关的气候系统,包括西风急流、东亚大槽、西北太平洋副热带高压和越赤道气流等。研究显示,该区域的500hPa位势高度场与中国夏季降水存在高相关[24]。850 hPa经向风场所选区域位于中国南海和孟加拉湾地区,作为东亚的主要水汽源地,是降水变化一个很好的预测因子。

对于华北地区,分别在前期海温场、同期500hPa位势高度场和850hPa经向风场选取了3个因子。对华北区域平均降水与前期海温场进行相关分析 (图略) 表明,3月热带西太平洋地区有显著正相关。研究指出,春季西太平洋暖池的热状况与南亚季风爆发的早晚密切相关,进而影响华北地区夏季降水[29]。选取同期500hPa位势高度场作为本文预测中的第2个因子。关键区为相关大值区,包括索马里越赤道气流[30]、南亚季风环流指数[17]等在内的多个热带系统,这一相关分析的结果也与前人研究一致[20]。另外,850hPa经向风场将水汽从南到北向陆地输送,为华北地区降水提供水汽,因此,同期的低层经向风也是预测华北降水的一个重要因子[20]。经向风场选择的关键区位于西太平洋地区,华北地区平均降水与经向风场从该区域到华北地区的水汽输送呈正相关。

对所选因子场和预测场进行处理,根据两者之间的耦合关系建立回归方程:① 将选定的预测因子和预测量进行EOF分解,截断解释方差大于95%的前m个模态后回算到原始变量场,以去除变量场中的噪音[24];② 将构建的新的预测量和因子场进行奇异值分解[31],取前6对模态来强化两者之间的关系;③ 利用前6对预测量与预测因子的耦合模态,建立多元线性回归,得到降尺度预测的年际分量[19];④ 总的预测量为两个时间尺度分量的总和。

对模型的检验,首先通过计算预测降水距平百分率和实况的相关系数及均方根误差检验1982—2008年拟合时段共27年的回报能力,然后通过对2009—2013年共5年独立样本进行试验,对比分析预测与实况的异同。

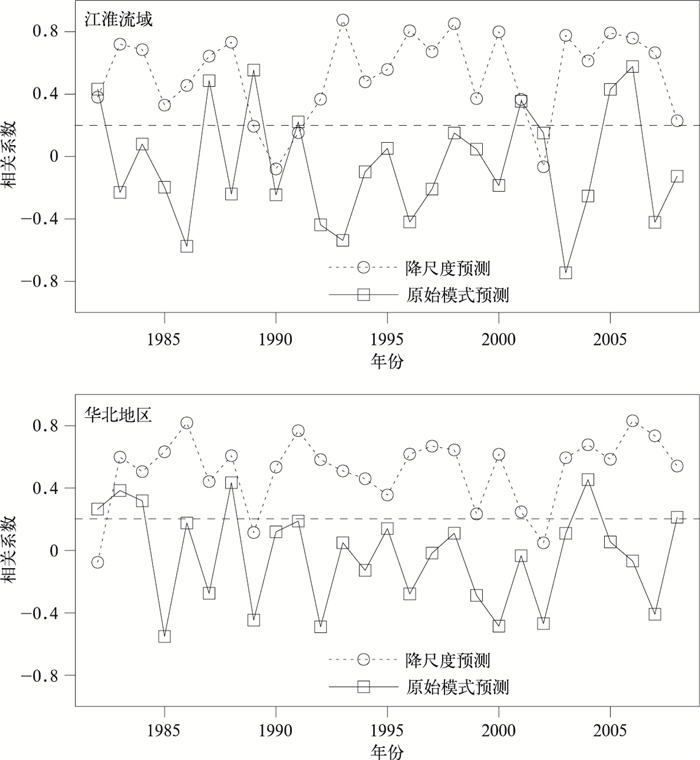

2 结果分析 2.1 拟合效果检验首先对1982—2008年这一拟合时段的模型回报能力进行交叉检验。即将27年其中1年作为预测年,剩余26年作为模型建立时段。重复该过程27次,得到拟合时段的降水距平百分率,与相应时段观测进行对比。图 2给出了1982—2008年模式预测与实况降水距平百分率的空间相关。两个区域大多数年份的相关系数在降尺度后均有显著提高,且达到0.05显著性水平的年份也增多。江淮流域的空间相关系数多年平均值从-0.06提高到0.53,而华北地区则从-0.01提高到0.51,且相关系数最大值均超过0.8。说明降尺度模型相对于原始模式对降水距平百分率空间型的预测能力有显著提高。

|

|

| 图 2. 1982—2008年夏季实况降水距平百分率与原始模式预测和降尺度预测的空间相关 (断线为0.05显著性水平) Fig 2. Pattern correlations of observed rainfall anomaly percentage to CFSv2 outputs, downscaling results from 1982 to 2008(dashed line denotes passing the test of 0.05 level) | |

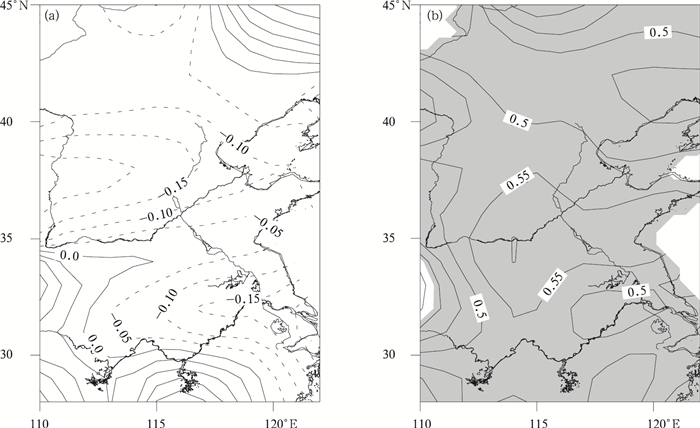

同时,也比较了降尺度前后降水距平百分率与实况的时间相关。如图 3所示,原始模式预测能力在研究区域均较低,预测降水距平百分率与实况相关系数为-0.2~0.2,尤其是在长江下游、江淮东部及整个华北地区为负相关。降尺度后,相关系数为0.38~0.65,多达到0.01的显著性水平。相对于原始模式来说,降尺度模型能更好地预测研究区域的降水距平百分率随时间的变化。

|

|

| 图 3. 1982—2008年夏季实况降水距平百分率与原始模式预测 (a) 和降尺度预测 (b) 的时间相关 (图 3b中阴影表示达到0.01显著性水平) Fig 3. The spatial distribution of temporal correlations of observed rainfall anomaly percentage to CFSv2 outputs (a) and downscaling results (b)(the shaded in Fig. 3b denotes passing the test of 0.01 level) | |

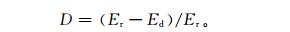

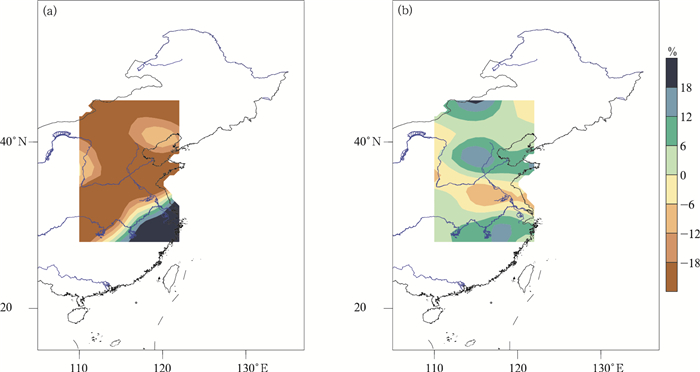

另外,通过比较降尺度前后预测结果与实况的均方根误差 (E) 进行预测能力的检验。这里,利用降尺度前后均方根误差的差值与原始模式的均方根误差之比定量表示降尺度模型对预测能力提升幅度:

|

(1) |

式 (1) 中,Er和Ed分别为原始模式和降尺度预测的降水距平百分率与实况的均方根误差。降尺度预测相对于原始模式预测技巧改进得越高,即Ed越小,D越大。图 4给出了该比值的空间分布情况,所有站均为D>0,表示在降尺度后均方根误差均减小。且降尺度模型的预测能力相对于原始模式,在大部分站提高了10%以上。

|

|

| 图 4. 1982—2008年降尺度预测能力提高幅度空间分布 Fig 4. Distributions of D from 1982 to 2008 | |

2.2 独立样本检验

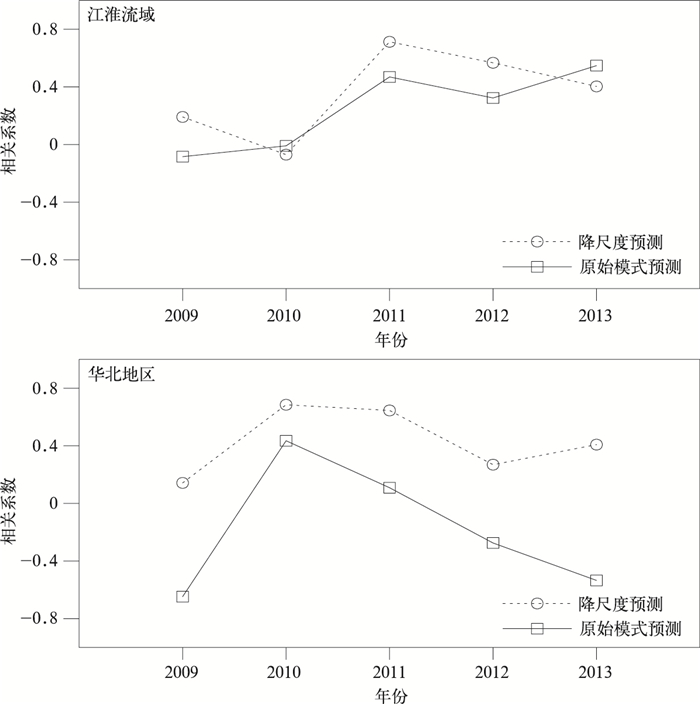

为了验证降尺度模型的预测能力,选取2009—2013年共5年的时段进行独立样本检验。以2009年为例,使用1982—2008年前期观测资料和1983—2009年同期原始模式输出场建模。依次向后滑动,分别对5个独立样本进行预测。如图 5所示,2009—2013年中降尺度预测结果与实况的空间相关系数相对于原始模式有较明显提高。对于华北地区5年均有改进,相关系数平均值从-0.08提高到0.44,而在江淮流域相关系数平均值从0.24提高到0.37。从具体年份的降水距平百分率空间分布的预测看,降尺度模型比原始模式的预测能力更好。

|

|

| 图 5. 2009—2013年夏季实况降水距平百分率与原始模式预测、降尺度预测的空间相关 Fig 5. The same as in Fig. 2, but for the independent validation periods from 2009 to 2013 | |

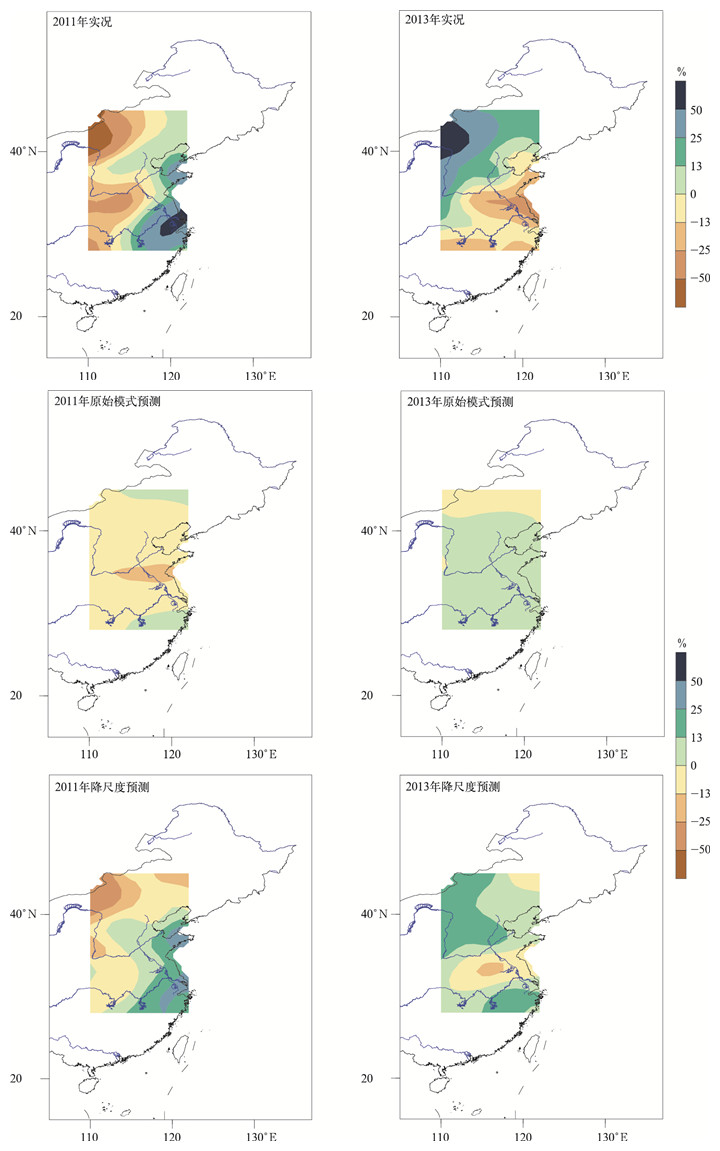

图 6分别给出了2011年和2013年的实况、原始模式和降尺度预测的降水距平百分率分布。2011年夏季降水呈现长江下游及北部沿海地区降水异常偏多,其他区域降水异常偏少[32]。原始模式预测为降水整体偏少,且异常幅度也远小于实况。而降尺度模型基本预测出了与实况相似的空间分布型,且异常幅度也与实况更为接近。同时,比较了2013年的情况,实况呈现华北区域正异常,江淮流域为负异常的分布,原始模式预测与实况分布型相差较大,呈现大部分地区降水偏多、偏北较小区域降水偏少的分布型。降尺度模型基本预测出华北地区降水偏多及长江、黄河之间区域降水偏少的分布,在长江以南则与实况的异常分布相反。总体来说,降尺度模型的预测能力相对于原始模式有较大改进。

|

|

| 图 6. 2011年和2013年实况、原始模式预测和降尺度预测的降水距平百分率分布 Fig 6. The rainfall anomaly percentage patterns of observations, CFSv2 outputs and downscaling predictions for 2011 and 2013 | |

2.3 对2014年的预测

作为应用,2014年5月利用所建立降尺度预测模型,对2014年夏季降水距平百分率进行了预测,实况与预测结果如图 7显示。由预测结果 (图 7b) 可见,降水距平百分率分布大体呈三极型。在长江中下游地区及黄河以北区域为降水异常偏多,长江、黄河之间则为异常偏少。其中,长江以南及黄河以北正异常大值中心约15%,即偏多1~2成,而负异常大值中心为10%左右,即偏少1成。从预测结果与实况 (图 7a) 的对比来看,二者的分布型在黄河以南基本一致, 均呈现出长江、黄河之间降水偏少,在长江以南区域降水偏多, 降尺度模型有一定的预测能力。

|

|

| 图 7. 2014年实况 (a) 及降尺度预测 (b) 降水距平百分率分布 Fig 7. The rainfall anomaly percentage patterns of observations (a) and the downscaling prediction (b) in 2014 | |

3 小结

基于1982—2008年NCEPCFSv2业务实时预测系统模式4月起报的同期夏季资料,使用时间尺度分离的方案,对江淮流域及华北地区站点夏季降水建立了降尺度预测模型。利用预测模型对1982—2008年拟合时段的降水距平百分率进行回报试验,对2009—2013年进行独立样本检验。得到以下主要结果:

1) 降尺度模型预测的降水距平百分率与实况空间相关在大多数年份达到0.05显著性水平。相对于原始模式预测,相关系数有很大提高。江淮流域及华北地区降尺度预测和实况的相关系数的多年平均值分别提高到0.53和0.51。

2) 从时间相关的空间分布来看,降尺度预测相对于原始模式预测,研究区域的相关系数由-0.2~0.2提高到0.5左右。从均方根误差看,大多数站点降尺度模型相对于原始模式的预测改进能力为10%~20%。

3) 独立样本检验时段内降尺度预测结果和实况的空间相关也有很大提高,江淮流域和华北地区相关系数多年平均值分别提高到0.37和0.44。降尺度模型大体上预测出2011年和2013年的降水异常分布型,且异常幅度相对原始模式预测与实况更为接近。

但从2014年预测结果来看,预测的降水异常幅度比实况偏小,预测的干旱区比实况范围偏小, 因此,该降尺度模型仍需改进。

| [1] | 林朝晖, 李旭, 赵彦, 等. 中国科学院大气物理研究所短期气候预测系统的改进及其对1998年全国汛期旱涝形势的预测. 气候与环境研究, 1998, 3, (4): 340–348. |

| [2] | 李维京, 张培群, 李清泉, 等. 动力气候模式预测系统业务化及其应用. 应用气象学报, 2005, 16, (增刊Ⅰ): 1–11. |

| [3] | 颉卫华, 吴统文. 全球大气环流模式BCC_AGCM2. 大气科学, 2010, 34, (5): 962–978. |

| [4] | 魏凤英, 张先恭. 中国夏季降水趋势分布的一个客观预测方法. 气候与环境研究, 1998, 3, (3): 218–226. |

| [5] | 黄茂怡, 黄嘉佑. CCA对中国夏季降水场的预测试验和诊断结果. 应用气象学报, 2000, 11, (增刊Ⅰ): 31–39. |

| [6] | Liu Ying, Fan Ke. A new statistical downscaling model for autumn precipitation in China. Int J Climatol, 2012, 33: 1321–1336. DOI:10.1002/joc.3514 |

| [7] | 彭京备, 陈烈庭, 张庆云. 多因子和多尺度合成中国夏季降水预测模型及预测试验. 大气科学, 2006, 30, (4): 596–608. |

| [8] | 陈丽娟, 李维京, 张培群, 等. 降尺度技术在月降水预测中的应用. 应用气象学报, 2003, 14, (6): 648–655. |

| [9] | 顾伟宗, 陈丽娟, 李维京, 等. 降尺度方法在中国不同区域夏季降水预测中的应用. 气象学报, 2012, 70, (2): 202–212. DOI:10.11676/qxxb2012.020 |

| [10] | 郑志海, 任宏利, 黄建平. 基于季节气候可预测分量的相似误差订正方法和数值实验. 物理学报, 2009, 58: 7359–7367. DOI:10.3321/j.issn:1000-3290.2009.10.114 |

| [11] | 李维京, 郑志海, 孙丞虎. 近年来我国短期气候预测中动力相似预测方法研究与应用进展. 大气科学, 2013, 37, (2): 341–350. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2012.12311 |

| [12] | Wang Huijun, Fan Ke. A new scheme for improving the seasonal prediction of summer precipitation anomalies. Wea Forecasting, 2009, 24: 548–554. DOI:10.1175/2008WAF2222171.1 |

| [13] | 封国林, 赵俊虎, 支蓉, 等. 动力-统计客观定量化汛期降水预测研究新进展. 应用气象学报, 2013, 24, (6): 656–665. DOI:10.11898/1001-7313.20130602 |

| [14] | 钱维宏, 陆波. 我国汛期季度降水预测得分和预测技巧. 气象, 2010, 36, (10): 1–7. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2010.10.001 |

| [15] | 张庆云, 卫捷, 陶诗言. 近50年华北干旱的年代际和年际变化及大气环流特征. 气候与环境研究, 2003, 8, (3): 307–318. |

| [16] | 赵平, 周秀骥. 近40年我国东部降水持续时间和雨带移动的年代际变化. 应用气象学报, 2006, 17, (5): 548–556. DOI:10.11898/1001-7313.20060512 |

| [17] | 范可, 林美静, 高煜中. 用年际增量方法预测华北汛期降水. 中国科学D辑:地球科学, 2008, 38, (11): 1452–1459. |

| [18] | 魏凤英. 华北干旱的多时间尺度组合预测模型. 应用气象学报, 2003, 14, (5): 583–592. |

| [19] | Liu Na, Li Shuanglin. Predicting summer rainfall over the Yangtze-Huai region based on time-scale decomposition statistical downscaling. Wea Forecasting, 2014, 29: 162–176. DOI:10.1175/WAF-D-13-00045.1 |

| [20] | Han Leqiong, Li Shuanglin, Liu Na. An approach for improving short-term prediction of summer rainfall over North China by decomposing interannual and decadal variability. Adv Atmos Sci, 2014, 31: 435–448. DOI:10.1007/s00376-013-3016-0 |

| [21] | Li S, Bates G. Influence of the Atlantic multidecadal oscillation on the winter climate of east China. Adv Atmos Sci, 2007, 24: 126–135. DOI:10.1007/s00376-007-0126-6 |

| [22] | Yoon J, Yeh S W. Influence of the Pacific decadal oscillation on the relationship between El Nio and the northeast Asian summer monsoon. J Climate, 2010, 23: 4525–4537. DOI:10.1175/2010JCLI3352.1 |

| [23] | Saha S, Nadiga S, Thiaw C, et al. The NCEP climate forecast system. J Climate, 2006, 19: 3483–3517. DOI:10.1175/JCLI3812.1 |

| [24] | 刘颖, 范可, 张颖. 基于CFS模式的中国站点夏季降水统计降尺度预测. 大气科学, 2013, 37, (6): 1287–1296. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2012.12143 |

| [25] | Dee D P, Uppala S M, Simmons A J, et al. The ERA-interim reanalysis:Configuration and performance of the data assimilation system. Quarterly J Royal Meteo Soc, 2011, 137: 553–597. DOI:10.1002/qj.v137.656 |

| [26] | Smith T M, Reynolds R W, Peterson T C, et al. Improvements to NOAA's historical merged land-ocean surface temperature analysis (1880-2006). J Clim, 2008, 21: 2283–2296. DOI:10.1175/2007JCLI2100.1 |

| [27] | Huang R H, Wu Y F. The influence of ENSO on the summer climate change in China and its mechanism. Adv Atmos Sci, 1989, 6: 21–32. DOI:10.1007/BF02656915 |

| [28] | 陈隽, 孙淑清. 东亚冬季风异常与全球大气环流变化:Ⅰ.强弱冬季风影响的对比研究. 大气科学, 1999, 23, (1): 101–111. |

| [29] | 黄荣辉, 顾雷, 徐予红, 等. 东亚夏季风爆发和北进的年际变化特征及其与热带西太平洋热状态的关系. 大气科学, 2005, 29, (1): 20–36. |

| [30] | Wang H J, Feng X. The interannual variability of Somali jet and its influences on the interhemispheric water vapor transport and the east Asian summer rainfall. Chinese Journal of Geophysics, 2003, 46: 11–20. DOI:10.1002/cjg2.v46.1 |

| [31] | Bretherton C, Smith C, Wallace J M. An intercomparison of methods for finding coupled patterns in climate data. J Climate, 1992, 5: 541–560. DOI:10.1175/1520-0442(1992)005<0541:AIOMFF>2.0.CO;2 |

| [32] | 赵俊虎, 杨杰, 封国林, 等. 2011年我国夏季降水动力统计预测与异常成因. 应用气象学报, 2013, 24, (1): 43–54. DOI:10.11898/1001-7313.20130105 |

2015, 26 (3): 328-337

2015, 26 (3): 328-337