太阳辐射是地球-大气系统最重要的能量来源[1],也是产生大气运动的主要动力[2-3]。观测到达地球表面的太阳辐射,是地球-大气系统能量收支的重要项目之一[4-5]。长期准确的辐射观测是研究气候变化、评估辐射模式及开发利用太阳能资源的重要基础[6]。太阳辐射的准确测量,与工农业生产、国防、气象科学研究、太阳能利用以及人类社会有密切关系。计量标准是将计量基准传递到国民经济和社会生活各个领域的纽带,是确保量值传递和量值溯源、实现全国计量单位制的统一和量值准确可靠的主要保障措施[7]。标准仪器的性能,必须在两次国际直接辐射表比对 (IPC) 之间定期进行监控,以防在两次国际比对中间仪器性能退化[8]。

国外研究结果表明:观测仪器的误差是导致模式计算值与测量值之间偏差的原因之一[9];在利用成份和法校准总辐射表的量值传递过程中,标准直接辐射表和标准总辐射表 (加遮光测量散射辐射) 引入的不确定度占总不确定度的60%[10]。对太阳辐射测量标准进行溯源和质量控制,可减小量值传递过程中由标准器引入的不确定度。

1958—1975年我国的太阳辐射测量标准由瑞典生产的3台埃斯川姆补偿型辐射表组成 (表号分别为180,216和175),并按IPS-1956绝对辐射标尺进行量值传递。1975年从瑞典引进了3台新型埃斯川姆补偿型辐射表 (表号分别为705,706和707),1975—1981年以这3台新型埃斯川姆补偿型辐射表作为标准进行量值传递。根据世界气象组织 (WMO)1977年第7次会议决议,从1981年1月1日起开始实行新的世界辐射测量基准 (WRR)。所以,1981年从美国进口了两台H-F型自校准腔体直接辐射表 (表号分别为19743和20294) 和405型控制器及太阳跟踪器。1981年11月以20294腔体直接辐射表为标准 (该仪器值由WRR传递) 进行了一系列的比对工作,发现该标准与原标准 (表号为705) 的比值为1.041,并非1.022。根据我国实际情况,将该标准乘以1.041,并从1982年1月1日开始实施。同时也确定两台腔体直接辐射表的总不确定度不大于0.25%(包含因子k=1),重复性不大于0.1%,满足WMO《气象仪器与观测方法指南》(第5版) 要求,所以从1982年开始,以这两台腔体直接辐射表作为标准进行量值传递。由于当时没有参加国际比对的可能,采用有间隔地直接购进带有标准量值仪器的方法,保证了我国太阳辐射标准量值与国际同步。

1990年,经国家技术监督局考核批准,我国太阳辐射测量标准正式建标。由这两台腔体直接辐射表组成的太阳辐射标准组来实现,为我国在太阳辐照度的最高标准,并签发了计量标准合格证书,([90]国技量气象证字第002号),由国家气象计量站负责保存和使用。1991年又进口了1台PMO-6型绝对腔体直接辐射表 (表号为850406),经国家技术监督局对计量标准的复查考核,满足WMO要求,从此我国太阳辐射测量标准由3台腔体直接辐射表组成[11]。多年来,通过不断改进建立了完善的管理制度和质量保证体系,包括计量标准器的量值传递和溯源、校准方法的选择及确认、校准过程的控制及数据质量控制、人员的配备及对人员的技能要求等[12],并通过了历次国家质量监督检验检疫总局组织的计量标准复查考核 (质量技术监督部门对计量标准测量能力的评定和开展量值传递资格的确认)。作为WMO亚洲仪器中心 (RIC-北京),从2000年起,每5年参加1次由WMO组织的国际直接辐射表比对,将量值直接溯源到WRR (由世界辐射中心 (WRC) 保持,该中心位于瑞士达沃斯),保证了我国和部分亚洲国家太阳辐照测量标准的准确性。自建标以来,3台计量标准每年进行一次互比,对其重复性和稳定性进行期间核查,以图形记忆方式对计量标准的测量过程进行连续和长期的统计控制,确保测量过程处于稳定受控状态,保证了我国太阳辐射测量标准的长期稳定性。

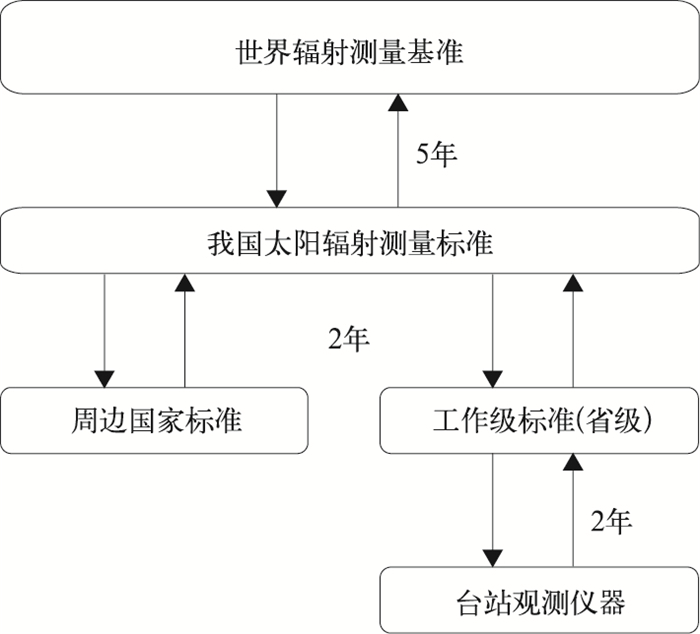

1 太阳辐射测量标准的量值溯源随着国家逐步改革开放,参加国际比对的机会逐步增加,我国太阳辐射测量标准,1983年1月参加了美洲区域辐射中心在美国举行的比对;1989年1月参加了WMO在日本举行的第1次Ⅱ、Ⅴ区域直接辐射表比对;1995年参加了在区域辐射中心 (日本) 举办的区域直接辐射表比对;作为WMO亚洲仪器中心 (RIC-北京),从2000年开始系统地直接参加WMO世界辐射中心组织的每5年1次的国际直接辐射表比对溯源活动,保证了我国太阳辐射测量标准与WRR的一致性。作为RIC-北京,还承担了部分国家的太阳辐射标准量值传递任务,定期与朝鲜、越南等国家的太阳辐射测量标准进行比对。1994年我国建立了8个辐射仪器区域检定点,每个检定点配备了3台稳定性为±2%的TBQ-2-B型工作级标准总辐射表和3台稳定性为±1%的TBS-2-B型工作级标准直接辐射表,组成我国的省级太阳辐射测量标准组。它们分别由黑龙江、新疆、甘肃、西藏、浙江、广东、云南省气象局计量站和国家气象计量站负责保存和使用。每两年举行1次全国标准辐射仪器比对和人员培训,采用计量检定或校准的方式对全国以及部分国家的标准辐射仪器进行量值传递 (图 1),然后再用工作级标准检定工作用辐射表,确保了WRR在我国及部分国家传递的准确性。

|

|

| 图 1. 我国太阳辐射量值溯源 (传递) 框图 Fig 1. Traceability of national solar radiation | |

我国太阳辐射测量标准15年来3次与世界辐射测量基准 (WRR) 直接比对,比对结果见表 1,其中WRR因子f由式 (1) 计算:

|

|

表 1 我国太阳辐射测量标准的WRR因子[13-15] Table 1 WRR factor of national solar radiation measurement standards (from Reference [13-15]) |

|

(1) |

式 (1) 中,S为我国太阳辐射测量标准测量的太阳直接辐射,单位:W·m-2;W为世界辐射标准组测量的太阳直接辐射平均值,单位:W·m-2。

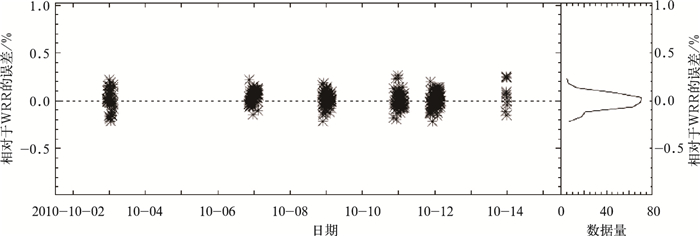

2010年9月24日—10月14日,第11次国际直接辐射表比对 (IPC-Ⅺ),我国太阳辐射测量标准 (表号为850406) 与WRR的误差[15]见图 2,与世界各区域辐射中心测量标准比较见表 2。由表 1、图 2和表 2可知,我国太阳辐射测量标准满足WMO要求,并达到世界先进水平。

|

|

| 图 2. 我国太阳辐射测量标准与WRR的误差[15] Fig 2. Deviation of national solar radiation measurement standards from WRR (from Reference [15]) | |

|

|

表 2 我国太阳辐射测量标准与各区域辐射中心辐射标准的WRR因子[15] Table 2 The WRR factor of China and other regional centers of radiation measurement standard (from Reference [15]) |

2 太阳辐射测量标准的期间核查

任何仪器,由于材料的老化、使用或保存环境的变化、搬运等原因,都可能引起其计量特性的变化。在对太阳辐射测量标准的管理中,仅采取定期参加国际比对的方法不能完全满足质量保证的要求。只有联合国际比对和期间核查的控制方法,才能确保太阳辐射测量标准的测量结果的测量不确定度持续地控制在规定的允许范围内。国际比对5年1次,为了保证计量标准装置在两次国际比对间隔之间的准确可靠,并保证良好置信度的校准状态,对太阳辐射测量标准每年进行1次期间核查,以确定标准器是否保持其原有状态。

期间核查是根据规定程序进行的操作。该操作过程一般包括由被核查的对象适时地测量一个核查标准,记录核查数据,必要时建立数据库或画出控制图,以便及时检查测量数据的变化情况,证明被核查对象的状态满足规定的要求,或与期望的状态有所偏离,需要采取措施或预防措施[16]。

根据太阳辐射仪器的特点和实际情况确定了核查方法。由于太阳辐射仪器的校准以太阳为光源,在自然条件下进行,测量对象随时间不断变化。本文采用3台计量标准同时对太阳辐照度进行测量,用任意两台计量标准测量结果的比值作为核查标准。这样即使太阳辐照度发生变化,但测量结果比值不变,也就是说,虽然也采用了实物作为被测物体,可作为核查标准的是数据而不是实物,其优点是降低了对被测件稳定性的要求。

根据期间核查方法规定的程序和日程,每年9—10月对太阳辐射测量标准进行核查,主要包括计量标准的重复性和稳定性,以保持其校准状态的可信度。期间核查在室外太阳光下进行,选择天空晴朗,太阳高度角不小于15°,太阳辐射稳定,空气温度为20±10℃,风速低于5 m·s-1,相对湿度不超过80%的天气条件。在入射光线与仪器感应面垂直时辐照度不低于500 W·m-2的条件下[17],采用平行比对法进行 (图 3)。

|

|

| 图 3. 我国太阳辐射测量标准期间核查 Fig 3. National solar radiation measurement standards period verification | |

2.1 计量标准的重复性

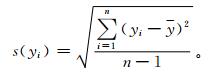

重复性是指在相同的测量条件下,仪器重复测量同一个被测参数所展示出的相近示值的能力。重复性通常用测量结果的分散性来定量表示,即用单次测量结果yi的实验标准差s(yi) 来表示。重复性应满足检定或校准结果的测量不确定度的要求[12],我国太阳辐射测量标准的重复性应不大于新建计量标准时测得的重复性0.1%的要求。

太阳辐射测量标准重复性的试验方法为在相同测量条件下,对3台计量标准进行n次独立同步重复测量,用测量结果相互间的比值的标准偏差作为计量标准的重复性,解决了重复性的测量问题。若得到的任意两台计量标准测量结果的比值为yi(i=1, 2,…, n),则其重复性s(yi) 为

|

(2) |

式 (2) 中,

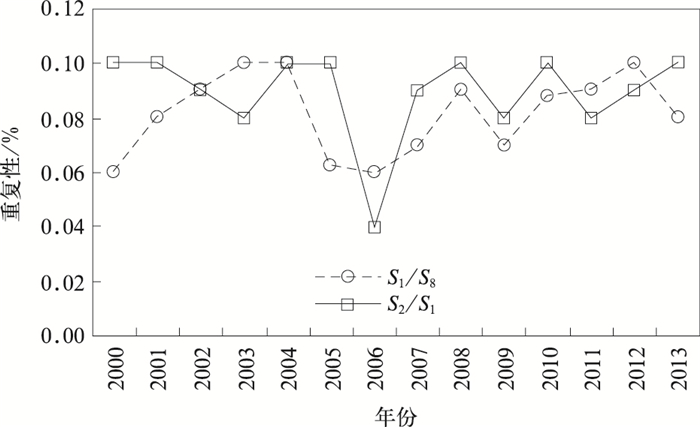

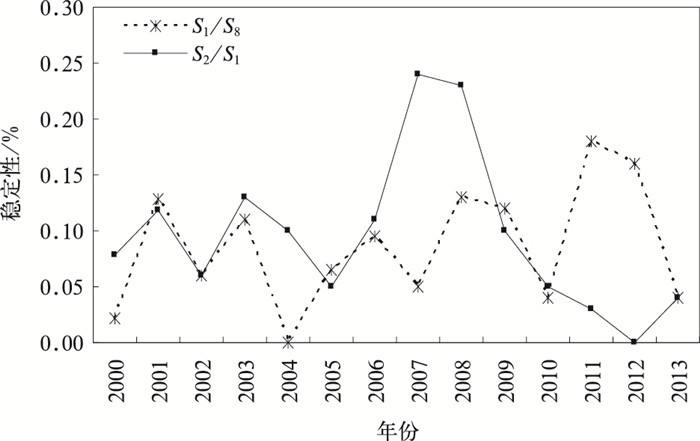

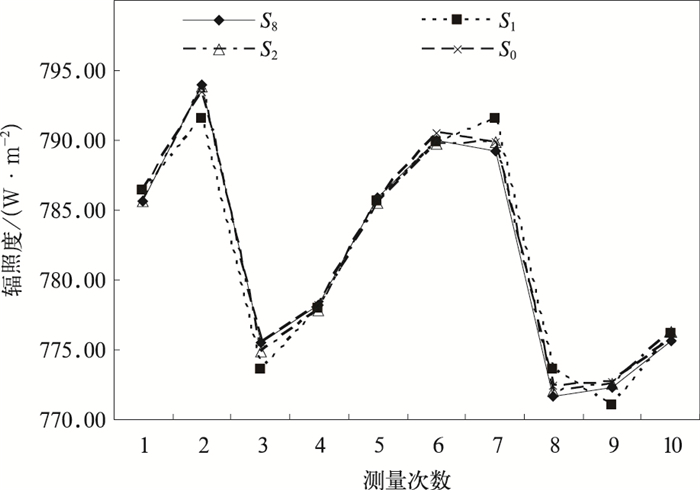

我国太阳辐射测量标准的重复性见图 4,其中,S1, S2, S8分别为各计量标准 (表号为19743、表号为20294和表号为850406) 测得的太阳直接辐照度。由图 4可知,由国家气象计量站保持的我国太阳辐射测量标准的重复性不大于0.1%,满足测量不确定度要求。

|

|

| 图 4. 我国太阳辐射测量标准的重复性 Fig 4. Repeatability of national solar radiation measurement standards | |

2.2 计量标准的稳定性

稳定性是指计量标准保持其计量特性随时间恒定的能力,与所考虑时间段的长短有关。计量标准由计量标准器和配套设备所组成,因此计量标准的稳定性应包括计量标准器和配套设备的稳定性。稳定性的试验方法为每年用被考核的计量标准对核查标准进行1组n次的重复测量,取其算术平均值作为测量结果,以相邻两年的测量结果之差作为该时间段内计量标准的稳定性。稳定性应小于计量标准的最大允许误差的绝对值或不确定度[12]。对于我国太阳辐射测量标准的稳定性要求其年变化量应不大于0.25%。

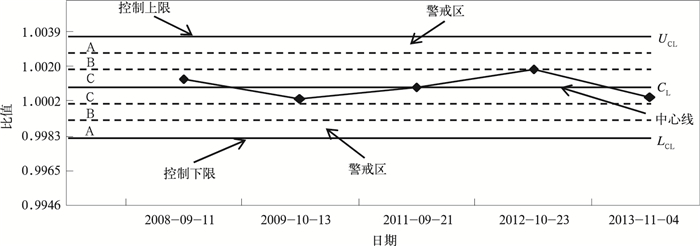

由于天空的不稳定性,为减小重复测量误差对测量结果引入的不确定度,在条件允许的情况下,应尽可能多地增加测量次数,使测量结果中由重复性测量误差引入的不确定度分量降至最低或甚至可以忽略。本文对3台计量标准进行N组测量 (N>8),每组测量20次。假定其中1台为核查标准,取其他两台计量标准与核查标准N组测量结果的比值的平均值,得到计量标准的校准系数,再与上一次结果的差值作为计量标准的稳定性,由图 5可知,我国太阳辐射测量标准的年变化量保持在0.25%的允许变化量范围内。

|

|

| 图 5. 我国太阳辐射测量标准的稳定性 Fig 5. Stability of national solar radiation measurement standards | |

2.3 测量过程中的统计控制——控制图法

控制图 (又称休哈特 (Shewhart) 控制图) 是对测量过程是否处于统计控制状态的一种图形记录。它能判断并提供测量过程中是否存在异常因素的信息,以便于查明产生异常的原因,并采取措施使测量过程重新处于统计控制状态[12]。

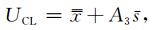

为了使太阳辐射测量标准处于质量控制之中,本文采用平均值控制图,来判断测量过程中是否受到不受控的系统效应的影响,以图形记忆方式对我国太阳辐射测量标准的测量过程进行连续和长期的统计控制 (图 6),图 6中比值为S8/S1值的平均,保证了测量过程处于稳定受控状态,通过了国家质检总局的计量标准考核。图 6中,中心线CL、控制上线UCL和控制下线LCL分别为

|

|

| 图 6. 我国太阳辐射测量标准控制图 Fig 6. National solar radiation measurment standard control | |

|

(3) |

|

(4) |

|

(5) |

其中,

为方便起见,将控制范围均分为6个区,每个区的宽度均相当于所采用统计控制量的标准偏差σ。自上而下分别标记为A,B,C,C,B和A,A区为警戒区。由图 6可知,我国太阳辐射测量标准的测试点未超出控制界限且分布呈随机状态,测试点出现在A区中的概率为0,未进入警戒区。说明测量过程未受到不受控的系统状态影响,即太阳辐射测量标准的测量过程受控。

2.4 核查标准的建立在计量标准的稳定性测量过程中,不可避免地引入被测对象对稳定性测量的影响,为使这一影响尽可能地小,必须选择一稳定的测量对象作为稳定性测量的核查标准[7]。2010年从瑞士世界辐射中心进口了一台与我国太阳辐射测量标准具有相同准确度等级的PMO6-cc型绝对腔体直接辐射表 (表号为0808)。通过长期考核,该标准具有良好的稳定性和重复性,满足作为核查标准的要求。因此,2013年正式建立了核查标准,并首次使用该核查标准对我国太阳辐射测量标准进行了期间核查,3台计量标准与核查标准的测量结果的一致性见图 7(S0为腔体直接辐射表 (表号为0808) 测得的太阳直接辐照度),其中计量标准 (表号为850406) 与核查标准的最大相对误差为0.11%(0.86 W·m-2), 标准偏差为0.43 W·m-2;计量标准 (表号为19743) 最大相对误差为0.24%(1.88 W·m-2),标准偏差为1.24 W·m-2;计量标准 (表号为20294) 最大相对误差为0.10%(0.74 W·m-2),标准偏差为0.45 W·m-2;满足建标报告要求。核查标准的保存应保证其稳定性,避免温度、湿度、电磁场、振动等外界因素的影响。当太阳辐射测量标准参加国际比对后,应立即对核查标准进行测量,将WRR量值赋予核查标准。

|

|

| 图 7. 我国太阳辐射测量标准与核查标准的一致性 Fig 7. Consistency of national solar radiation measurement standards with check standard | |

3 太阳辐射测量标准的不确定度

不确定度是根据所用到的信息,表征赋予被测量值分散性的非负参数[18]。对于我国太阳辐射测量标准的要求是其不确定度不大于0.25%。

测量不确定度取决于气象条件和直接辐射表的性能,特别是取决于环日辐射 (太阳盘面附近的一部分散射辐射) 的分布和直接辐射表的视场角。当校准系列中的所有直接辐射表都具有相同的视场角 (和斜角) 时,或当环日辐射很小并直射很强时,不确定度最小[19]。

国际直接辐射表比对时,由于参加比对的仪器由各国参加人员自己操作控制,如仪器跟踪太阳,数据采集以及采样时间的同步等。世界辐射中心 (WRC) 只负责将各国提供的数据与WRR比较后,给出比值的平均值 (WRR factor) 和标准偏差,不对校准结果的不确定度进行评定。2010年,我国太阳辐射测量标准PMO-6(表号为850406) 参加了WMO国际直接辐射表比对。在3周的时间里与世界辐射标准组进行同步测量,总共测量了664个数据,由于天气条件等原因,其中被正式采用的数据有323个,与WRR比值的平均值为1.000198,标准偏差为0.000876(即实验测量列中任一次测量结果的标准差,用s(f) 表示)。以独立观测列的算术平均值作为最终测量结果,则重复性测量结果的标准不确定度 (A类不确定度) 为

|

(6) |

式 (6) 中, n为测试次数。

测量结果的B类标准不确定度主要包括WRR的不确定度 (每台世界辐射标准组 (WSG) 仪器的不确定度优于0.058%(k=1.96),WRR由4台WSG仪器的平均值计算,扩展不确定度为0.0335% (k=1.96));二次仪表高精度辐射数据采集器引入的不确定度为0.00003V (k=2);比对时大气的稳定性引入的不确定度为0.06%(k=1);太阳跟踪器跟引入的不确定度为0.1%(k=2.449) 等。通过计算,我国太阳辐射测量标准与WRR比对结果的不确定度为0.17%(k=2)。

4 小结研究表明:

1) 我国自建立太阳辐射测量以来,在计量标准方面,一直采取不同的方式保持与国际标准接轨,保证了我国太阳辐射观测数据与世界辐射测量基准的一致性。

2) 我国太阳辐射测量标准的重复性不大于0.1%,年稳定性小于0.25%,与世界辐射测量基准比对结果的不确定度为0.17%,满足WMO要求,并达到世界先进水平。

3) 太阳辐射测量标准仅仅采取定期参加国际比对方法不能满足质量保证的要求。只有联合国际比对和期间核查的控制方法,才能确保其测量不确定度持续控制在规定的允许范围内。通过期间核查,根据由定期观测结果计算得到的统计控制量变化情况可以推断出测量过程是否处于统计控制状态。

4) 太阳辐射标准的量值溯源 (传递) 应选择天气晴朗、环日辐射很小且直接辐射很强的天气条件,最好选择海拔高度高的地方进行。通过增加测量次数,使测量结果中由重复性测量误差引入的不确定度分量降至最低甚至可以忽略。

本文主要从我国太阳辐射测量标准的重复性、稳定性、测量过程的统计控制、核查标准的建立以及测量结果的不确定度分析几个方面介绍如何对我国太阳辐射测量标准进行质量控制,这对我国太阳辐射最高标准的溯源和量值传递至关重要。随着经济发展、科技进步,我国太阳辐射测量标准与世界辐射测量基准保持着很好的一致性,人才队伍建设与业务技术水平也紧跟国际步伐。但也存在一定问题:如辐射仪器的溯源 (传递) 要求检定场地应四周空旷,但随着城市建设的发展,近年来太阳辐射检定外场周边环境也在逐步发生变化。拥有满足要求的辐射仪器检定外场越来越困难,而这正是提高我国太阳辐射测量准确度的基本保证。气象行业的省级太阳辐射测量标准量值直接溯源到国家太阳辐射测量标准。为了保证这些计量标准在两次比对间隔之间的准确可靠,省级计量标准也应在两次比对之间进行1次期间核查,保证省级计量标准处于良好置信度的校准状态,但由于省级人员缺乏等问题,目前还未能完全实现。

| [1] | 郑有飞, 关福来, 蔡子颖, 等. 我国南方中东部地区地面太阳总辐射变化规律. 应用气象学报, 2011, 22, (3): 312–320. DOI:10.11898/1001-7313.20110307 |

| [2] | 李晓文, 李维亮, 周秀骥. 中国近30年太阳辐射状况研究. 应用气象学报, 1998, 9, (1): 24–31. |

| [3] | 李清泉, 王兰宁, 徐影. 辐射参数化方案对气候模拟和回报的影响. 应用气象学报, 2005, 16, (增刊Ⅰ): 12–21. |

| [4] | 邱金桓, 许潇锋, 杨景梅. 北京等7个气象台站太阳总辐射观测资料的准确度评估. 应用气象学报, 2008, 19, (3): 287–296. DOI:10.11898/1001-7313.20080304 |

| [5] | 杨云, 丁蕾, 程兴宏, 等. PSP总辐射表灵敏度系数的热偏移订正方法. 应用气象学报, 2012, 23, (5): 585–592. DOI:10.11898/1001-7313.20120509 |

| [6] | 宋建洋, 郑向东, 程兴宏, 等. 临安与龙凤山辐射数据质量及初步结果比较. 应用气象学报, 2013, 24, (1): 65–74. DOI:10.11898/1001-7313.20130107 |

| [7] | 邓媛芳, 倪育才, 丁跃清.计量标准考核讲义.全国计量标准、计量检定人员考核委员会, 2008. |

| [8] | McArthur L J B. World Climate Research Propramme.Baseline Surface Radiation Network (BSRN). Operations Manual, Version 2.1, 2004. |

| [9] | Cheng Xinghong, Ding Lei, Yang Yun, et al. Correction methods for thermal offset errors in TBQ-2-B pyranometers. J Trop Meteorol, 2014, 20, (4): 66–73. |

| [10] | Reda I, Myers D, Stoffel T. Uncertainty estimate for the outdoor calibration of solar pyranometers:A metrologist perspective. Journal of Measurement Science, 2008, 3, (4): 58–66. |

| [11] | 杨云, 王冬, 吕文华, 等. 我国太阳辐射标准与量值传递. 仪器仪表学报, 2007, 28, (8): 429–435. |

| [12] | JJF. 1033—2008计量标准考核规范. 北京: 中国质检出版社, 2008. |

| [13] | WMO International Pyrheliometer Comparison IPC-Ⅸ Final Report.MeteoSwiss Working Report No.197, 2001. |

| [14] | WMO International Pyrheliometer Comparison IPC-ⅩFinal Report.WMO/DT No.1320, 2006. |

| [15] | WMO International Pyrheliometer Comparison IPC-Ⅺ Final Report.WMO IOM Report No.108, 2011. |

| [16] | 《法定计量检定机构考核规范》实施指南. 北京: 中国质检出版社, 2012. |

| [17] | JJG456—92直接辐射表检定规程. 北京: 中国计量出版社, 1992. |

| [18] | JJF1059. 1—2012测量不确定度评定与表示. 北京: 中国计量出版社, 2012. |

| [19] | GB/T 14890—94工作直接辐射表的校准方法. 北京: 中国标准出版社, 1994. |

2015, 26 (1): 95-102

2015, 26 (1): 95-102